17,99 €

Mehr erfahren.

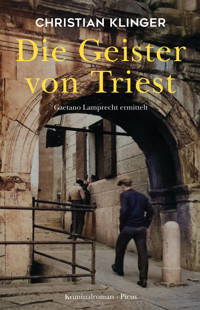

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In Europa hebt der Erste Weltkrieg an. Da wird in Triest eine schrullige alte Frau, die von allen nur »die Hexe« genannt wurde, bestialisch ermordet in ihrem Häuschen aufgefunden. Der leidenschaftliche Rennradfahrer Gaetano Lamprecht, Ispettore der Triestiner Polizei, begibt sich auf die Spur des zunächst noch sehr rätselhaften Mörders. Dabei taucht er tief ein in die Geschichte Triests und in die Verstrickungen des Kunsthandels. Er muss sich mit halbseidenen Ganoven und generationenübergreifenden Flüchen herumschlagen. Dabei an seiner Seite: seine kluge Schwester Adina, seine Sekretärin Clara und die schöne Witwe Alessia – die Gaetanos Leben gehörig auf den Kopf stellt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Copyright © 2023 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung:

© Austrian Archives / brandstaetter images / picturedesk.com

eISBN 978-3-7117-5494-3

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

christian klinger

Die Geister von Triest

Gaetano Lamprecht ermittelt Kriminalroman

picus verlag wien

inhalt

verzweiflung ist ein schlechter gefährte

1.

Hurra, wir ziehen in den krieg

2.

Ein spieler auf der jagd nach dem glück

3.

Der kleine giro

4.

Das ende einer ungeliebten

5.

Der tod ist unverrückbar, doch dieser wirft viele fragen auf

6.

Der unfreiwillige, der in den krieg zieht

7.

Eine unangenehme begegnung für adina

8.

Eine neue mitarbeiterin stellt sich vor

9.

Lamprecht wird beim verhör laut

10.

Vom glück der erde und von dem auf dem rücken der pferde

11.

Wie lamprecht ein geheimnis vor seiner mutter verbergen muss

12.

Ein telefonat mit dem arzt bringt wenig neue erkenntnisse für lamprecht

13.

Ein treffen, das so gar nicht zu lamprechts zufriedenheit verläuft

14.

Ein gauner will mehr geld und lamprecht trifft eine alte bekannte

15.

Ein mönch macht noch kein kloster

16.

Ein informant hat mehr zu bieten, als lamprecht recht ist

17.

über flora franciulos erste suche und einen nächtlichen besuch

18.

Lamprecht heckt mit adina einen plan aus, der nicht allen gefällt

19.

Eine dürre gestalt hat selten hunger

20.

Eine seltsam klare nachricht

21.

Ein kleines mädchen bricht das eis

22.

Ein händler wittert seine grosse chance

23.

Eine wahrheit kommt ans licht

24.

Auch lamprechts eltern tragen ein geheimnis mit sich

25.

Die errettung des kleinen felix

26.

Ein spitzel hat durst

27.

Eine standpauke für lamprecht

28.

Eine zeugin meldet sich

29.

Lamprecht trifft auf einen ehrenmann

30.

Eine einladung wird mit nachdruck wiederholt

31.

Lamprecht begibt sich in das gewölbe des roten mönchs

32.

Eine spur führt lamprecht zu einer concierge, die er nicht zum ersten mal trifft

33.

Lamprecht übersteht einen kampf und findet etwas, das lange vor der welt verborgen war

34.

Die kirche hat die leichen nicht nur im keller

35.

Adina kann mit ihrem wissen auftrumpfen

36.

Zwei arbeiten für dieselbe seite und doch gegeneinander

37.

Lamprecht soll beim tee vor den karren gespannt werden

38.

Ein friede zwischen vater und sohn

39.

Die schlinge zieht sich enger, doch eine verhaftung bleibt (noch) aus

40.

Winckelmanns fluch

41.

Ein raubvogel hebt seine schwingen zum abflug

42.

Lamprecht setzt spetich ins bild, kann den fall jedoch noch nicht abschliessen und erhält post

43.

Wie ein strohhalm es schafft, abzutauchen

44.

Der amtsschimmel sperrt sich gegen das schliessen des aktendeckels

45.

Lamprecht wird irrtümlich gemustert und erhält einen auftrag, den er nicht ablehnen kann

46.

Lamprecht erhält eine nachricht, mit der er gar nicht mehr gerechnet hatte

47.

Ein lange erwarteter anruf aus udine bleibt mysteriös

48.

Grosser abschied und ein wiedersehen

49.

Am ende siegt die gerechtigkeit

Epilog

Anhang 1 stammbaum der familie franciulo

Anhang 2 der brief roberta franciulos aus dem jahr 1795

Danksagung

verzweiflung ist ein schlechter gefÄhrte

Es hatte schon vor Wien begonnen. Der Trübsinn hatte sich seiner bemächtigt. Wie ein Totenmantel hatte er sich auf ihn gelegt und von Tag zu Tag war er bleierner geworden. Die Reichshauptstadt der Österreicher hatte ihn letztlich erdrückt. An eine Weiterreise war unter diesen Umständen nicht zu denken gewesen. Er musste zurück in den Süden, der Norden war eine böse Drohung. Da half es auch nichts, dass er ihm Heimat war. Allein der Gedanke an die Berge und Städte, fernab von Meer und wärmender Sonne, bereitete ihm Unwohlsein. Seine Hände zitterten, die Augen brannten und das Blut kroch fiebrig durch die Adern. Er öffnete das Fenster und sog die kühle Abendluft ein. Sie schmeckte salzig nach dem nahen Meer. Die Sonne drückte sich durch graue Wolken und hatte die Adria in geschmolzenes Eisen verwandelt. Über den Dächern konnte man die schaukelnden Spitzen der Mastbäume sehen. Eine Möwe schwebte frei und erhaben über den großen Platz, leicht wie eine Feder, seine Glieder jedoch fühlten sich an wie mit Ketten an Steine geschmiedet. Er seufzte und ließ sich wieder auf das Bett fallen.

Sie hatten sich getrennt. Der Freund hatte ihn verraten, so wie er jetzt den Freund verraten würde. Aus Rache? Ja, sicher. Seine Rache am Untreuen, der ihn im Stich gelassen hatte.

Er holte die braune längliche Kiste unter dem Bett hervor und öffnete die Schlösser. Er betrachtete das mit nur wenigen Zügen schlicht geformte Gesicht, die dicke Nase, die geschlossenen Augen und den Haarschopf, den er sich blond vorstellte. Der Körper aus Bronze war übertrieben lang gezogen und dürr, als hätte man ihn auf der Streckbank misshandelt, und dennoch wohnte ihm etwas Erhabenes, Majestätisches inne.

Er hörte Schritte am Gang. Sein Körper richtete sich in Alarmbereitschaft auf. Schnell schloss er die Figur wieder ein und versteckte den Behälter, den er unbemerkt seinem Reisegefährten in Wien abgeluchst hatte, so wie dieser die Statuette ihren Eigentümern entwendet hatte. Doch er würde sich nicht bereichern, er würde das Richtige damit tun.

Die Schritte kamen auf sein Zimmer zu. Er spürte das Schlagen seines Herzens, von außen hörte er das Klopfen gegen die Tür. Sicher wieder sein Zimmernachbar. Schnell schob er die Kiste mit der Ferse weiter unter das Bett und achtete darauf, dass der Überwurf bis zum Boden reichte, um neugierige Blicke abzuhalten.

»Avanti«, rief er in Richtung Tür, deren Schnalle zaghaft gedrückt wurde.

»Ah, du bist es nur«, sagte er und lächelte dem Knaben zu, der bloßfüßig in staubigen Hosen vor ihm stand, das schwarz gelockte Haupt leicht gesenkt, und er wunderte sich, dass man ihn so überhaupt in den Gasthof eingelassen hatte. Er verneinte dessen Frage, ob er noch einen Botengang oder sonstigen Auftrag für ihn hätte, gab ihm aber dennoch ein paar Soldi, allein weil ihn dessen fröhliche und ungezwungene Art aufheiterte und ihn für kurze Momente seine Schwermut vergessen ließ. Der Junge streckte die Hand nach den Münzen aus. Das Metall der Geldstücke hob sich gegen die geschwärzten Handflächen ab. Der Knabe deutete einen Diener an und stürzte überglücklich die Treppe hinab zum Ausgang. Er konnte sich vorstellen, wie der Bursche aus dem Gebäude eilte und über die Piazza San Pietro davonlief. Er lächelte, doch seine Züge gefroren wieder, als er daran denken musste, dass er immer noch keine Überfahrt hatte, weil der Kapitän der Barke schon seit Tagen mit der Ladung herumtrödelte.

Nach einem kargen Mahl auf seinem Zimmer, das wie so oft nur aus etwas Wein und Brot bestanden hatte, schlief er unruhig ein.

Am nächsten Morgen stand sein Entschluss fest: So oder so, heute würde er abreisen, und wenn nicht mit dem Schiff, dann zur Not eben über Land. Da klopfte es und herein kam der Zimmernachbar, der Kaffee auf einem kleinen Tablett brachte und es auf dem Schreibtisch zwischen den Fenstern abstellte.

»Ich werde heute jedenfalls abreisen«, sagte er zu dem flüchtigen Bekannten, der kurz vor ihm die Stadt erreicht hatte. Er war etwas kleiner als er selbst, war aber trotz der Pockennarben im Gesicht mit dem schwarzen Haar und den dunklen dichten Augenbrauen durchaus eine edle Erscheinung. Sie hatten, kaum, dass er dieses Gasthaus am großen Platz bezogen hatte, schnell Freundschaft geschlossen und hatten die letzten beiden Tage ausgedehnte Spaziergänge unternommen oder gemeinsam Kaffee getrunken. Als er sich ihm gestern genähert hatte, mehr als es unter Männern üblich ist, hatte dieser zunächst unwirsch und abweisend reagiert. Er hatte sofort Sorge gehabt, dass er sich ganz von ihm abwenden könnte. Daher hatte er ihm die Münzen, die ihm aus allerhöchstem Haus geschenkt worden waren, präsentiert. Sofort hatte sich der Nachbar wieder von seiner freundlichsten Seite gezeigt, auch als er ihm über die Wangen gestrichen hatte. Doch nun drängte dieser darauf, seinen Namen zu erfahren und nochmals die Schaumünzen zu sehen.

Kaum hatten sie aus ihren Tassen getrunken und der Nachbar ihn aus seinem runden Gesicht angegrinst, da sagte er: »Ich will heute nochmals mit Kapitän Ragusini ein ernstes Wort sprechen, und wenn das nichts hilft, werde ich mit der Postkutsche die Reise fortsetzen. Ich würde Sie, lieber Freund, bitten, mir bei diesem Gespräch Beistand zu leisten. Diese Schiffer sind ein raues Volk.«

Kaum hatte er sich erhoben, um den Sitz des Gehrocks zu richten, da sprang auch der Nachbar von seinem Platz auf, legte hinterrücks eine Schlinge um seinen Hals und zog sie fest, bis er kaum mehr Luft bekam. »Du wirst so oder so auf eine lange Reise gehen«, zischte er.

Sein saurer Atem kroch ihm über das Gesicht wie eine langbeinige Meeresspinne.

Die Todessehnsucht der letzten Tage war im Nu verjagt. Der Überlebensinstinkt verlangte, ja er brüllte: Luft! Luft! Er war von der Attacke völlig überrascht worden. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel hatte sich der andere auf ihn gestürzt. Wehr dich! Das Adrenalin schoss durch den Körper, übernahm die Befehlsgewalt. Die Muskeln kontrahierten. Das Denken war überlagert vom alleinigen Auftrag: WEHR DICH!

Und er wehrte sich, und weil er größer und stärker war als der Attentäter, konnte er den Angriff einigermaßen abblocken.

Die beiden Männer wankten im Kampf durch den Raum, bis sie gegen den Türstock stießen und beide zu Boden gingen. Er fand sich plötzlich unter dem Angreifer wieder, der ein Messer gezogen hatte und es ihm mehrmals in den Bauch und die Seite stieß. Die Klinge brannte in seinem Fleisch, als hätte ihm der andere einen glühenden Stab in den Leib gestoßen. Immer tiefer drang sie durch die Haut und zerstörte Epidermis und Gewebe. Blut begann zu rinnen. Warm und dick. Er versuchte, um Hilfe zu rufen, doch mit der zugeschnürten Kehle brachte er nur ein paar krächzende Laute zustande. Dennoch konnte er den Schurken in Schach halten. Der andere hatte ihn unterschätzt. Jetzt versetzte er ihm einen Schlag gegen den Adamsapfel, dass dem andern die Luft wegblieb und er ihn von sich abwerfen konnte. Bei so viel Gegenwehr bekam es der Nachbar anscheinend doch mit der Angst zu tun. Er rappelte sich hoch und flüchtete aus dem Zimmer, hastete die Treppe hinunter und rannte aus dem Gasthaus über den Platz davon.

Sie hatten ihn wieder auf sein Bett gelegt. Zuvor war ihm niemand zu Hilfe gekommen, also war er selbst mit den klaffenden Wunden die Treppen hinab, um Hilfe zu suchen. Dabei hatte er den Weg von Therese gekreuzt, seiner Stubenmagd, die ihm die letzten Tage das Zimmer in Ordnung gehalten hatte. Er hatte ihr dabei immer ein Trinkgeld zugesteckt, damit sie nicht zu neugierig seine Sachen durchstöberte, wenn er auswärts war. Vorhin war sie so über seinen Anblick erschrocken, dass sie Reißaus genommen hatte und bislang nicht zurückgekehrt war. Jetzt war eine andere Magd gekommen, um frische Verbände zu bringen.

Er spürte, wie er trotz des Verbands beständig Blut verlor und wie damit auch sein Lebensgeist schwächer wurde. Viel Zeit blieb ihm nicht. Er hatte testiert und nun wich der herbeigerufene Kapuziner nicht von seiner Seite. Dabei hatte er bereits gebeichtet und alle Sakramente empfangen. Eine Sache harrte noch der Erledigung, irgendwie, doch das Reden strengte ihn sehr an. Er verlangte nochmals einen Bogen Papier und flehte leise, ihn allein zu lassen. Die Herren vom Gericht würdigten diesen Wunsch, doch der Priester harrte an seiner Bettstatt aus. Der Sterbende bat: »Vater, seien Sie doch so gut und zünden Sie mir eine Kerze in der Kirche di San Pietro gegenüber der Gastwirtschaft an, um für meine Seele zu bitten.«

Der Geistliche nickte und verließ das Zimmer. Endlich war er allein, aber zu schwach, um aufzustehen. Zum Glück lagen Feder und Papier neben dem Bett. So konnte er die nötigen Anweisungen niederschreiben und dann nach der Magd läuten. Als sie eintrat, erkannte er, dass sie guter Hoffnung war und kaum Deutsch verstand, also sprach er mit ihr in ihrer Muttersprache. Sie beugte sich zu ihm hinab, um ihn besser zu verstehen, als er ihr den Auftrag gab, die Kiste unter seinem Bett den rechtmäßigen Besitzern zukommen zu lassen, und ihr ein Lederetui in die Hand drückte.

Doch kaum hatte sie die Kiste unter seinem Bett hervorgeholt, erkannte er an ihrem Blick, dass sie ihn verraten würde. Er stieß einen Fluch aus, mit letzter Kraft, dann versank er in der finalen Ohnmacht.

Und die Kiste samt Inhalt versank in den folgenden Jahrzehnten.

1914

triest, august 1914

1. hurra, wir ziehen in den krieg

Gaetano Lamprecht wich in letzter Sekunde zur Seite aus, andernfalls hätte ihn der entgegenkommende Lastwagen gerammt. Nur mit Not konnte er verhindern, im Straßengraben zu landen. Schnell hob er das Fahrrad von der Fahrbahn, als der Mannschaftswagen der Wiener Automobilfabrik an ihm vorbeirauschte. Diesem folgte eine Kolonne von weiteren Gefährten. Lamprecht stützte seinen Oberkörper auf den Lenker seines Bianchi-Rennrads und schaute den Militärfahrzeugen nach. Auf der Ladefläche saßen junge Männer in Uniform und sangen fröhlich. Einer deutete auf ihn und rief auf Italienisch: »Schluss mit den Kindereien. Ab zum Kommiss, denn nur dort kannst du unserem Kaiser gebührend dienen.«

Die anderen lachten und klopften sich auf die Schenkel oder einander auf die Schulter. Lamprecht betrachtete die Burschen mit ihren Milchgesichtern, wie sie in den schicken Uniformen in den Krieg zogen. Die Kriegsbegeisterung hatte nun sogar die italienische Volksgruppe im Küstenland erfasst. Doch Polizisten wie er wurden wie alle anderen Beamten nicht eingezogen, außer sie meldeten sich freiwillig. Aber wer würde den Burschen, der da in kurzen Hosen und Sporttrikot auf seinem Renner saß, für einen Beamten der Sicherheitswache halten? Wie leicht Äußerlichkeiten in die Irre leiten konnten, wusste er nur zu gut.

Auch er war zuletzt einem Irrtum aufgesessen, musste er sich eingestehen. Er hatte geglaubt, dass das Schlimmste ausgestanden wäre, wenn die Särge des ermordeten Thronfolgers mit seiner Gattin sicher auf dem Weg nach Wien wären. Doch nach mehreren Ultimaten an das Königreich Serbien hatte Österreich-Ungarn dem Feind den Krieg erklärt. Dabei hatten die Militärs dem greisen Kaiser offenbar weisgemacht, dass der Feldzug in wenigen Wochen beendet wäre. Nun war es bereits Mitte August, knapp vor dem Kaisergeburtstag, der drei Tage nach Ferragosto begangen wurde, und die habsburgischen Armeeverbände hatten zwar gerade die Hauptstadt Belgrad erreicht, doch Serbien war weder besiegt, noch waren sonstige Erfolge in Aussicht. Im Gegenteil: Vor Galizien waren die Truppen des russischen Zarenreichs mit einer gewaltigen Armee aufmarschiert und die Österreicher schickten gerade jeden Nachschub, den sie bekommen konnten, an die Ostfront. Außerdem hatten Großbritannien und Frankreich Österreich-Ungarn nach dem deutschen Einmarsch in Belgien den Krieg erklärt. Schon Ende Juli war die Generalmobilmachung ausgerufen worden und sämtliche waffentauglichen Männer hatten sich zum Dienst zu melden. Von seinen Kollegen hatte etwa Mollieri sofort freudig Uniform gegen Waffenrock getauscht, ebenso wie einige der ganz jungen Wachen, die hofften, im Feld schneller Karriere zu machen oder ihren Heldenmut unter Beweis stellen zu können. Zu Mollieris normalem Rausch war der Kriegsrausch hinzugekommen.

Der Konvoi war an Lamprecht vorbeigezogen, doch dem Polizisten war die Lust vergangen, seine Tour nach Großrepen fortzusetzen. Er hob sein Vorderrad wieder auf die Straße und setzte zum Heimweg an. Dabei hatte er heute sein Trainingspensum nicht annähernd erreicht. Denn eigentlich musste er sich in Form bringen. Obwohl er sein Qualifikationsrennen Anfang Juli versäumt hatte, war ihm infolge der Hartnäckigkeit, mit der er danach Briefe an die Gazzetta dello Sport als Veranstalterin geschrieben hatte, ein Startplatz für diesen Herbst beim Giro di Lombardia zugesagt worden. Schon aus diesem Grund war er froh, dass Österreich-Ungarn mit dem Königreich Italien verbündet war. So würde es wohl kaum Probleme geben, wenn er zum Start nach Mailand reisen wollte. Der Zugverkehr würde aufrecht bleiben, meinte er, denn schließlich waren auch die Fährverbindungen nach Venedig nicht durch den Krieg beeinträchtigt.

Als er die elterliche Wohnung auf dem Hügel von San Giusto erreichte, traf er seine Eltern beim Tee auf der Terrasse an.

»Buongiorno, Mamma! Grüß Gott, Vater!«

Seine Mutter blitzte ihn aus ihren hellen Augen in dem dunklen schmalen Gesicht an und nickte ihm lächelnd zu, während sich der Vater zuvor erhoben hatte und nun mit dem Rücken zu Gaetano stand, das Geländer mit den Händen umklammernd. Ohne sich umzudrehen, hob er nur eine Hand, um die Begrüßung zu erwidern. Gaetano trat näher heran und ließ für einen Moment die Aussicht auf sich wirken.

Alles wirkte wie immer, das Meer zeigte sich unbeeindruckt von der Kriegslust der Stadt, die auf den ersten Blick unverändert ihren Geschäften nachging. An den Molen drängten sich die Schiffe, um Passagiere von Bord zu lassen oder um diese aufzunehmen, und die Kräne beim neuen Hafen waren eifrig damit beschäftigt, Waren aller Art umzuschlagen. Wäre er nicht überall auf seinem Heimweg den verschiedensprachigen Kundmachungen über die Mobilisierung der Armeen begegnet und wären nicht am nahen Kastell die Kriegsflaggen im Wind geflattert, er hätte den Eindruck haben können, sein letzter Einsatz hätte tatsächlich Schlimmeres verhindert und die Katastrophe abwenden können. Doch vielleicht hatte der Verräter recht gehabt und eine Strafaktion gegen einen vermeintlichen Ring aus Abtrünnigen und Verschwörern hier hätte den Fokus der Kriegstreiber ins Küstenland gelenkt und der Rachedurst wäre mit einer Verhaftungswelle unter den führenden Irredentisten gestillt gewesen.

»Warum so nachdenklich, mein Sohn?«, fragte Elodie Lamprecht und fuhr Gaetano sanft über die Wange. »Ist etwas nicht in Ordnung?« Sie sprach Deutsch, denn in der Situation, in der sich das Kaiserhaus aktuell befand, musste nach Ansicht von Franz Lamprecht Patriotismus in allen Belangen des täglichen Lebens und Zusammenlebens gezeigt werden. Schon das »Buongiorno« zuvor hatte den Vater erkennbar zusammenzucken lassen.

Gaetano klebte das verschwitzte Wolltrikot am athletischen Oberkörper. Er schüttelte den Kopf. »Nein, alles in Ordnung. Ich habe nur über etwas nachgedacht.« Er deutete auf seinen Vater, der immer noch abgewandt dastand und tat, als würde er die Schiffe im Hafen beobachten. »Aber ich bin hier wohl nicht der Einzige, der Gedanken wälzt. Ist etwas vorgefallen?« Die Mutter versuchte ein Lächeln zu unterdrücken, doch ihr rechter Mundwinkel zuckte. Ehe sie etwas antworten konnte, drehte sich der Vater um. Sein Gesicht war rot und Gaetano entging das Zittern seiner Lippen nicht, als er ihm antwortete: »Sie haben mich weggeschickt, einfach wieder nach Hause geschickt.«

»Wer hat Sie nach Hause geschickt?«

»Die Pfeifen von der Armee, als ich mich zum Dienst melden wollte.«

»Aber werter Vater, die Mobilmachung betrifft doch nur Männer bis zweiundvierzig Jahre. Der Krieg ist etwas für die Jungen, ohne Ihnen nahetreten zu wollen.«

»Blödsinn«, wurde Lamprecht senior lauter, »der Krieg braucht vor allem Männer mit Verstand und Erfahrung. Diese Knaben taugen doch nur als Kanonenfutter. Und wenn wir beide …«

»Streitet doch nicht schon wieder«, mischte sich Adina ein, Gaetanos um fast zehn Jahre jüngere Schwester, die nun auch dazugestoßen war. Sie trug ein hellblaues Baumwollkleid und trotz des Hutes auf ihrem Kopf hatte die Sonne einzelne Sommersprossen in ihrem Gesicht hinterlassen. Gaetano betrachtete sie und dachte sich wieder einmal, wie hübsch dieses ehemals kleine Küken geworden war. Ihre heitere Art entspannte die Situation und der Vater verstummte. Mit beschwingten Schritten kam sie auf Gaetano zu, umfasste seinen Oberarm mit beiden Händen und streckte sich, ein Bein vom Boden abgewinkelt, zu ihm hinauf, um ihm ein Küsschen zu geben. Mit breitem Grinsen flüsterte sie ihm zu: »Ich habe endlich Nachricht von Viola!« Lamprecht legte ihr seine flache Hand auf den Mund, um sie zum Schweigen aufzufordern. »Warte bitte.« An den Vater gerichtet: »Es tut mir leid, wenn ich zuvor unhöflich war. Ich wollte Sie nicht beleidigen und möchte Sie höflichst um Verzeihung bitten.«

Adina ließ Gaetano los und er machte einen Diener in Richtung von Vater und Mutter, die versöhnlich meinte: »Schön, wenn ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt, macht euch lieber Sorgen um den Sonntagsbraten.« Sie erntete von beiden Männern einen ungläubigen Blick und setzte fort: »Luisa hat diese Woche schon wieder kein brauchbares Fleisch bekommen. Bald werden wir uns von Gras und Gemüse ernähren müssen.«

Der Vater strich sich über den Bart. »Wieso denn das? Es wird doch noch genügend Kühe bei uns geben?«

»Genau!«, pflichtete ihm Gaetano bei. »Auf den Weiden steht ausreichend Vieh.« Tatsächlich war ihm das auf seinen längeren Ausfahrten aufgefallen, wenn er durch den Karst in Triests Hinterland fuhr und dort über die niedrigen Steinmauern auf die Wiesen schaute. Auch er hatte sich schon gefragt, ob der Krieg, selbst wenn er woanders stattfand, für sie hier Auswirkungen haben würde. So fern lag Serbien nun auch nicht. Eigentlich gar nicht so viel weiter weg als Wien.

»Offenbar hat die Armee für den Nachschub fast alles aufgekauft«, erläuterte die Mutter. »Wie auch immer, Fisch gibt es wenigstens noch genug.«

Lamprecht senior verzog das Gesicht bei dieser Ankündigung. Bevor Meeresgetier auf seinem Teller landete, da fastete er lieber. In Richtung von Adina und Gaetano machte er eine wegweisende Geste: »Ihr dürft euch gern entfernen, wenn ich mit eurer Mutter den Speiseplan für Sonntag diskutiere.«

Als sie aus dem Blickfeld der Eltern verschwunden waren, fassten Bruder und Schwester einander an der Hand und liefen über den Gang in Gaetanos Zimmer. Luisa, die Haushälterin, schickte ihnen durch die offene Küchentür einen verwunderten Blick nach. Noch einmal dachte Gaetano an die Enttäuschung von vor drei Wochen zurück, als er von Ungeduld getrieben in Umago angekommen war und die Türen des Hauses der Familie Cressini verschlossen vorgefunden hatte. Er hatte extra seinen guten dunklen Anzug angezogen, mit weißem Hemd, Krawatte und gestärktem Kragen. Als er die Familie von Viola einige Wochen zuvor kennengelernt hatte, musste er, damals gehetzt wie auf der Flucht, einen ramponierten Eindruck hinterlassen haben. Dieses Bild wollte er nun zurechtrücken. Doch niemand öffnete auf sein Klopfen und auch die Nachbarn konnten keine Auskunft über den Verbleib der Familie geben.

Mit einem riesigen Blumenstrauß war er angerückt. Aber er hatte zuvor weder telegrafiert noch angerufen. Auch Adina hatte er verboten, die Freundin mit einer Brieftaube vorweg zu informieren. Er hatte Viola überraschen wollen. Doch er kehrte unverrichteter Dinge mit dem welkenden Blumenstrauß zurück.

Die Geschwister setzten sich auf das Kanapee neben dem Bett und Gaetano fragte: »Also, was ist mit Viola?«

Durch das offene Fenster drang das Zirpen der Grillen, die heiße Luft tanzte vor den geöffneten Schlagläden.

»Ihr Vater wurde zum Festungsbau nach Czernowitz in die Bukowina berufen. Sie und ihre Schwester sind mit der Mutter in Mürzzuschlag. Sie nennen es Sommerfrische, doch der Vater hatte Sorge, dass die Front vom Balkan bald auf Istrien übergreifen könnte, und wollte die Familie bei seinen Verwandten in Sicherheit wissen.«

Gaetano rückte näher an seine Schwester heran. »Und deine Brieftauben finden zufällig nach Mürzzuschlag?«

Adina schmunzelte. »Nein, tun sie nicht, leider.« Sie zog einen Brief hervor. »Aber ich habe hier ihre Adresse.« Sie legte das Kuvert mit der Anschrift der Freundin auf den Beistelltisch.

»Das Kuvert ist ja leer«, stellte er fest.

»Der Brief geht dich auch nichts an. Briefgeheimnis«, sagte sie frech.

»Im Krieg herrscht Zensur«, entgegnete Gaetano darauf.

Adina rümpfte die Nase und rückte demonstrativ von ihrem Bruder ab. »Du solltest dich waschen, du stinkst nach Schweiß.«

september 1914

Die Läden waren geschlossen und sperrten Licht und Luft aus. In der Kammer roch es muffig und der Tod schien schon auf der Bettdecke zu hocken, um jeden Moment seine knochigen Finger auszufahren und die Ernte einzuholen.

Sie betrachtete das spitze Gesicht der alten Frau, die sie Freundin nannte. Die Einzige, die es in ihrem Leben gegeben hatte, damals, bevor ihre Mutter sie in das dunkle Geheimnis eingeweiht hatte, das ihre Familie umgab. Mit einem Schlag war aus ihr, einer lebenshungrigen jungen Frau, eine alte Priesterin geworden.

Sie strich der Freundin über die schweißnasse Stirn, diese öffnete langsam die Augen.

Die Besucherin trat irritiert einen Schritt zurück, sie hatte die Kranke fast im Jenseits gewähnt. Als die Todgeweihte schwach einige Worte durch die Lippen presste, beugte sie sich zu ihr hinab.

»Wenn ich gehe, wird von mir nichts bleiben, außer Schulden und meinem Kind, das noch mehr Schulden hat. Ich habe nie verstanden, wie du das geschafft hast. Allein, mit Kind, in diesem schönen Haus. Ich bin dir über mein Grab hinaus dankbar, dankbar, dass Lodo bei euch immer ein Gedeck gefunden hat, wenn ich nichts mehr zu essen für ihn hatte.«

Sie legte ihr die Finger sanft auf die trockenen Lippen, doch die Kranke hob den Kopf an und sprach weiter: »Ich weiß, die Leute munkeln viel Unsinn, aber du hattest nie länger einen Mann bei dir unter dem Dach und dennoch hat es euch an nichts gefehlt, auch nachdem du aufgehört hast zu arbeiten.« Sie ließ den Kopf wieder sinken und schien nun der Welt erneut völlig entrückt. Der Sensenmann würde sie holen kommen. Jetzt oder in den nächsten Stunden.

Der Besucherin lief ein Schauer über den Rücken. Sie dachte an ihre eigene Vergänglichkeit und dass es bald Zeit sein würde, Flora zu instruieren. Flora war ihr Leben lang wie ein bockiges Fohlen gewesen, das sich seinem Schicksal hatte widersetzen wollen. Dabei hatte sie es ihr von klein auf einzutrichtern versucht. Jetzt würde sie endlich die Zusammenhänge begreifen. Es fehlte ihr jedoch der Mut, sie ihr persönlich zu erklären, sie hatte alles schriftlich festgehalten. Sie würde ihr einen detaillierten Brief hinterlassen und den vergilbten Umschlag mit den Zeilen, die schon ihre Mutter von der Nonna erhalten hatte und diese von der Bisnonna, beigeben. Ein Geheimnis, das eigentlich zu schwer wog, um es alleine zu tragen.

Einer Toten konnte sie sich aber wohl anvertrauen und so begann sie zu erzählen, was ihrer Familie seit fast hundertfünfzig Jahren Segen und Last zugleich war.

2. ein spieler auf der jagd nach dem glück

Die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Lodovicos Gesicht. Doch die Nacht hing ihm nach. Zornig trat er einen kleinen Stein weg. Er kniff die Augen zusammen und fuhr sich über die Wangen. Die rauen Bartstoppeln erinnerten ihn daran, dass ein Besuch beim Barbier überfällig war. Im Gehen wurde ihm warm. Er schlüpfte aus der Jacke und warf sie über die Schulter. Für Ende September und die frühe Stunde war es ziemlich schwül. Über den Gärten dampfte es in den ersten Sonnenstrahlen, die sich auf die von der Nacht feuchte Vegetation legten. Er griff in seine Hosentasche. Bis auf die nutzlosen Wettscheine hatte er nur mehr ein paar Münzen. Für einen Kaffee würde es immerhin reichen. Er zählte das Kleingeld und steckte es wieder ein. Er zerknüllte die Zettel, die ihm schmerzlich seinen verlorenen Einsatz vor Augen führten, und warf sie vor sich auf die Straße. Er hatte kein Glück. Weder bei den Pferden in Montebello noch mit den Karten, die er den ganzen Abend über gespielt hatte, und auch nicht beim Würfelspiel, dem er sich den Rest der Nacht in der Gegend um den Hafen gewidmet hatte. Das wenige Geld von seiner Mutter war verbraucht und dazu gab es wieder einige mehr, die einen Schuldschein von ihm hatten. Seine Mutter lag im Sterben, vielleicht war sie auch schon tot, und er würde nach ihrem Tod nicht einmal mehr eine Bleibe haben.

Langsam zwang er sich bergan, auch wenn er todmüde und betrunken war. Nachdem er die Via Fabio Severo verlassen hatte, passierte er bald das Gelände, wo Ende des vorigen Jahrhunderts die K. K. Staatsgewerbeschule Triest errichtet worden war. Erste Fenster waren geöffnet und bald würden die Schüler den Ausführungen der Lehrer dort lauschen. Er wollte jetzt endlich schlafen gehen und dann einen Plan aushecken, wie er das Ruder herumreißen konnte, um nicht in der Gosse zu landen.

Als er seine Häuserzeile erreicht hatte, rechnete er damit, dass seine Mutter schon gestorben war. Daher schlüpfte er wieder in seine Anzugjacke, steckte das zerknitterte Hemd ordentlich in die Hose und versuchte, sich die Haare mit den Fingern zurechtzumachen, um ein halbwegs gepflegtes Erscheinungsbild abzugeben. Das Haustor war verschlossen, doch das kleine Tor in der ans Haus angeschlossenen niedrigen Betonmauer stand offen. Durch den kleinen Garten, unter den Weinreben hindurch, die prall vom Vordach hingen, betrat er die Küche. Das Schlafgemach lag, wie es bei diesen winzigen Häuschen hier üblich war, im oberen Geschoß, das bloß aus zwei kleinen Kammern bestand. Er stieg die Stufen hinauf und erreichte den Gang, der in zwei Schlafzimmer führte.

Vor der Tür zu dem seiner Mutter saß auf einem wackeligen Stuhl Signora Clemonti, eine Alte aus der Nachbarschaft.

»Signor Biecher, da sind Sie ja endlich. Ich fürchte, mit Ihrer Mutter ist es bald zu Ende.«

Lodovico nickte und versuchte, beim Sprechen an ihr vorbeizuatmen, damit sie seine Alkoholfahne nicht sofort riechen konnte. »Ist gut, Sie können jetzt gehen.«

Die Clemonti packte ihre Häkelnadeln samt dem begonnenen Deckchen in ihre Tasche und schob den Sessel an die Wand, um den Eingang in das Schlafzimmer freizumachen, das er nun betrat. Drinnen lag alles im Halbschatten der zugezogenen Vorhänge. In der stickigen Luft überkam ihn Ekel. Er rechnete damit, seine Mutter wie in den letzten Tagen vor sich hin dämmernd anzutreffen, doch da sprach sie ihn an: »Lodovico, bist du es?«

»Mamma, du bist wach! Geht es dir besser?« Er beugte sich zu ihrem runzeligen Gesicht hinab.

»Wie siehst du denn aus? Warst du wieder die ganze Nacht unterwegs? Du sollst doch das Spielen lassen, hab ich dir gesagt, mein Junge.«

Lodovico legte ihr die flache Hand auf eine Wange. Er erschrak, wie heiß sie sich anfühlte. Sie griff mit ihren faltigen Fingern nach seiner Hand und zog ihn zu sich. Sie hauchte mehr, als dass sie noch sprach. »Komm näher, ich muss dir etwas anvertrauen. Hör zu, es ist wichtig …«

Als Lodovico nach einer Stunde, in der er sich auf seinem Bett ausgestreckt hatte, wieder das Zimmer seiner Mutter betrat, war die glühende Stirn für immer erkaltet. Er schloss ihr die Augen und legte sich wieder hin. Offenbar hatte das Schicksal sein Flehen erhört.

oktober 1914

3. der kleine giro

Lamprechts Herz hämmerte wie verrückt, dabei trat er noch gar nicht in die Pedale. Er stand im Pulk, eingeklemmt zwischen einer Vielzahl von Rädern, deren Fahrer so wie er in Trikots steckten und den Fuß auf ein Pedal gestellt hatten, während sie, auf den Lenker gestützt, auf den erlösenden Startschuss warteten. Auch wenn es sich um ein Rennen für Amateure handelte, wirkten manche, als stünden sie am Start für eines der bekannten Rennteams der großen Rennen wie etwa Atala, Legnano oder Bianchi. Und manche der Starter erfuhren sogar Unterstützung durch einzelne Zuschauer, wenn diese aus dem Rudel am Straßenrand zu den Athleten durchbrachen, um ihnen über die Köpfe der anderen hinweg einen stärkenden Trunk zu reichen oder etwas zu essen. Wahrscheinlich fühlten sich in diesem Moment die meisten wie eines ihrer Vorbilder: Giovanni Gerbi, Luigi Ganna oder Giovanni Rossignoli.

Lamprecht schloss die Augen und atmete tief durch. Diesmal hatte er nicht die Ankunft verschlafen, diesmal hatte alles geklappt und er stand mit den anderen Fahrern im Startfeld, hier in Oggiono, von wo aus der Piccolo Giro seinen Ausgang nahm. Jeder versuchte, dem anderen ein paar Zentimeter Platz streitig zu machen. Es gab ein Schieben und ein Drängen und die Hoffnung, sich schnell eine Schneise durch diesen Wald aus Speichen, Beinen und Kurbeln zu schlagen, wenn es losging.

Ein dumpfer Knall beendete alles Sinnieren und alles Taktieren. Wie von Riesenhand wurde das Rudel aus Rennfahrern vorwärtsgeschoben. Beständig drängte der Haufen nach vorn und nur langsam wurde dieses Bündel immer länger und länger wie ein Wurm, der von einem Vogel aus seinem Erdloch gezogen wird. Erste Fahrer wurden brutal zur Seite gedrängt, stürzten und rissen im Sturz noch andere mit. Lamprecht konnte zweimal ausweichen und vermeiden, ebenfalls zu Boden zu gehen. Nach wenigen Minuten hatte sich die Situation beruhigt und jeder hatte den nötigen Platz auf der Straße gefunden. Alle Fahrer pedalierten nun weniger hektisch. Die meisten hatten in ihren Tritt gefunden und zogen an den jubelnden Zuschauern links und rechts der Straße vorbei. Lamprecht fand sich mitten im Feld wieder. Nur wenigen der Starter aus den vorderen Reihen war es auf den ersten paar Hundert Metern gelungen, ein wenig Vorsprung herauszufahren. Noch war lange nichts entschieden. Lamprecht hatte sich eine Taktik zurechtgelegt, und die sah vor, dass er auf den nicht wenigen Anstiegen attackieren würde. Er durfte nur nicht den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren.

Nach einer lang gezogenen Rechtskurve flitzte er knapp an einigen langsameren Fahrern vorbei, als ihm einer der Überholten einen Rempler gab, der Lamprecht zwang, auszuweichen und abzubremsen. Sobald Platz war, startete er wieder los und trat wütend in die Pedale, als würde er sie gegen den unfairen Sportsmann einsetzen. Als er aufgeschlossen hatte, versperrten ihm die Fahrer den Weg, indem sie nebeneinander fuhren und so die Fahrbahn blockierten. Offenbar waren es Freunde oder Fahrer aus demselben Radklub, die sich gegen ihn verschworen hatten.

Endlich verlief die Strecke ein gutes Stück lang gerade und eine leichte Steigung setzte ein. Lamprecht schaffte es, sein Vorderrad und dann den Lenker zwischen zwei der Blockierer zu bringen und genau in dem Moment, als sie ihn wieder in die Zwickmühle nehmen wollten, abrupt abzubremsen und dann einen Haken nach links zu schlagen, vorbei an dem einen Fahrer, der mit seinem Kumpel zusammenstieß und beide zum Sturz brachte. Vielleicht hatte Lamprecht sogar ein wenig nachgeholfen, doch das hatte niemand gesehen.

Nach einer weiteren guten Stunde und einigen weiteren abgewehrten Attacken hatte er sich fast bis an die Spitze des Feldes vorgekämpft, als es zum ersten wirklich kraftraubenden Anstieg kam. Der Colle Brianza lag vor ihnen. Er umklammerte den Lenker und erhob sich aus dem Sattel, um im Stehen mehr Kraft auf die Pedale zu bringen. Jetzt war seine Stunde gekommen.

Die Zuschauer neben der Fahrbahn zogen vorbei, aus dem Augenwinkel sah er, wie sie auf ihn deuteten. Wahrscheinlich fragten sie sich, wer der Mann war, der eben im Begriff war, das Spitzenfeld zu erreichen. Immer näher sah er die Athleten, die in einem kleinen Grüppchen das Rennen anführten. Er hörte, wie sein Name gerufen wurde. »Gaetano!« Es konnte Belloni gelten, aber warum nicht auch ihm, sagte er sich. Heute konnte er Geschichte schreiben, heute war der Tag gekommen, für den er die letzten Jahre trainiert hatte, heute konnte die Stunde des Triumphes sein, seines Triumphes.

Er atmete tief ein, spürte, wie sich sein Brustkorb blähte, wie der Sauerstoff durch seine Blutbahnen floss, wie er die Muskeln stärkte. Er trat fest in die Pedale, immer schneller wirbelten seine Waden um die Kurbeln, doch er verlor zugleich immer mehr an Fahrt. Bis er endlich bemerkt hatte, wie er ins Leere trat, da war er beinah schon umgekippt. Ein Zuseher verhinderte einen Sturz, denn er war zu ihm hingesprungen und fing seinen Oberkörper auf. Als Lamprecht endlich wieder aus seinem vermeintlichen Siegestaumel erwacht war, hörte er seinen Retter lapidar sagen: »Es ist die Kette.«

Lamprecht nickte und stieg vom Rad ab, um sich das Malheur näher zu betrachten, doch das änderte nun auch nichts mehr daran, dass das Rennen für ihn gelaufen war. Ohne die Unterstützung eines Mechanikers war hier, mitten auf der Strecke, nichts mehr zu machen. In der bitteren Realität angekommen fühlte er sich, als wäre mit der Kette auch sein Lebensfaden gerissen. Er dachte nicht einmal daran, die letzten paar Kurven zur Anhöhe im Laufschritt neben seinem Bianchi hinter sich zu bringen, um dann einfach in Richtung Ziel zu rollen. Er setzte sich in den Sattel und rollte den Anstieg zurück ins Leere, nach nirgendwohin.

Als er zwei Tage danach nach Triest zurückkehrte, verbat er es sich, auf den Piccolo Giro angesprochen zu werden. Es dauerte fast eine Woche, bis er davon zu erzählen begann, eine weitere Woche später stellte sich sogar so etwas wie Zufriedenheit ein. Nicht über das jähe Ende seiner Verfolgungsjagd, sondern über die Erkenntnis, dass er fähig war, auch sportlich Größeres zu leisten. Nächstes Jahr würde er jegliches Verschleißteil an seinem Rad vor dem Rennen austauschen, und dann …

november 1914

4. das ende einer ungeliebten

Mit November war es kälter geworden. Die Nächte waren dunkler und der Boden war schon ausgekühlt, als eine Gestalt zu später Stunde den kaum beleuchteten Weg um eine Biegung entlangkam.

Der Mann umklammerte das Messer in seiner Manteltasche. Er würde heute töten, alles war vorbereitet.

Die enge Straße führte den steilen Berg hinauf. Der Mond legte ein blutleeres Licht auf die Dächer. Sein langer Schatten folgte ihm bergan. Es war eine kalte, beinah klare, fast wolkenlose Nacht. Der Borino am Nachmittag hatte den Dunst aus der Stadt vertrieben. Jetzt war der Rauch der angefeuerten Kamine zu riechen, sonst war es ruhig und in den meisten Fenstern war das Licht schon lange erloschen. Die Straßen waren leer, sein einziger Begleiter war sein rasselnder Atem. Doch selbst wenn ihm jemand begegnen würde, war das egal. Was hatte er schon zu verlieren?

Die Häuser waren klein und windschief, die winzigen Gärten ernährten ihre Bewohner kaum. Die Ziegel auf den Dächern waren angeschlagen oder zum Teil gebrochen. Sie glänzten feucht. Die Straße machte eine Kurve, dahinter lag sein Ziel. Auch wenn er hier wieder ein Fremder geworden war, kannte er das Haus, in dem die Alte wohnte. Fast jeder in dem Viertel hier wusste, wo dieses Haus lag, das einzige Gebäude von einem bescheidenen Glanz. Und doch mieden es die meisten, wie sie auch dessen Bewohnerinnen auswichen, wenn sie ihnen auf der Straße begegneten. Sie hatte ihm einmal erzählt, dass die Leute hinter ihrem Rücken tuschelten und sie als Hexe bezeichneten, was ihr ganz gelegen kam, da sich das neugierige Gesindel damit von ihr fernhalten würde. Er dachte daran zurück, wie ihn die Alte hinausgeworfen hatte. Kein Mann dürfe ihr unter diesem Dach beiwohnen, sie wolle ihn nie wieder sehen, hatte sie ihn angebrüllt, die Augen feurig wie eine Irre. Ganz normal war sie nicht. Kein Wunder, dass die Menschen sie fürchteten, eine verschlossene Frau allein mit der Tochter, ohne einen Mann an ihrer Seite. Auch ihn hatte sie nur im Schutz der Dunkelheit empfangen wollen.

Er war vielleicht auch krank, zumindest sagten sie ihm das schon seit seiner Kindheit. Die Leute schauten ihn schief an, wie sie ihn schon als Kind schief angesehen hatten. Von den Schwestern im Waisenhaus angefangen hielt das bis heute an. Weil er anders war, weil er groß war und weil er dünn war. Sie mussten zu ihm aufsehen, wenn sie sein ausgemergeltes Gesicht betrachten, ihn mustern wollten, doch er erwiderte niemals einen Blick. Seine Augen blieben leer, in die Seele ließ er sich nicht schauen.

Er stand vor der Eingangstür. Eines der straßenseitigen Fenster war eingeschlagen, der zweite Flügel war durch eine Holzplatte ersetzt worden. Vielleicht die Folge einer Mutprobe von Jugendlichen, die untereinander gewettet hatten, oder die Rache eines Nachbarn, der die Alte für ein kürzlich erlittenes Unglück verantwortlich machte. Es war still, nicht einmal das Kreischen der Möwen war hier zu hören. Er tastete den Türstock ab. Hier sollte der Schlüssel liegen. Ein heller metallischer Klang verriet ihm, dass er ihn aus seinem Versteck auf den Boden befördert hatte. Er hob ihn auf und drehte ihn leise im Schloss um.

Vorsichtig tastete er sich über den schmalen Gang vor. Er hatte die Eingangstür einen Spaltbreit offen stehen lassen. Der Widerschein der Laterne vor dem Haus schnitt ein Dreieck in das Holz unter seinen Füßen. Der Boden knarrte leise bei jedem Schritt, ein sanftes Ächzen, das die sonst gespenstische Stille durchbrach. Er wusste, wo die Alte zu finden war. Erst jetzt wunderte er sich, dass sie das Haus versperrte. Niemand aus der Gegend würde hier freiwillig einsteigen. Die Menschen fürchteten die Frau, die ihr aschegraues Haar lang und offen trug. Nicht wenige munkelten, dass sie mit dem Teufel zugange wäre. Satan, ihr Liebhaber, der sie nährte.

Er musste grinsen. Er wusste es besser. Und weil er auch wusste, wo das Schlafzimmer lag, konnte er sich in der Schattenwelt, die ihn umgab, ausreichend orientieren. Als etwas über seinen Nacken strich, zuckte er zusammen. Doch es war wohl nur der Luftzug gewesen, sagte er sich, als die Tür ins Schloss fiel. Nicht laut, aber hörbar. Die Dunkelheit umgab ihn jetzt wie ein Sarg. Mittlerweile hatte er die Stiege erreicht und setzte nun so langsam, als steckte Blei in seinen Gliedern, einen Fuß nach dem anderen auf die Stufen, bis er vor der Tür zur Schlafkammer zu stehen kam. Er verharrte kurz in der schwarzen Stille. Sein Atmen war das einzige Geräusch. Wie von außen nahm er sich selbst wahr, hörte, wie er Luft einatmete und sie langsam durch die Nasenflügel ausblies. Er drückte die Türschnalle und schlich in den engen Raum, der von dem Bett an der Stirnseite und dem Kasten an der gegenüberliegenden Wand fast gänzlich ausgefüllt war. Die Fensterläden waren geschlossen, doch durch die gekippten Lamellen fiel das opake Licht der Laterne von draußen herein und warf Linien auf die Bettwäsche. Unter der Decke zeichnete sich der Unterleib ab. Wie aufgebahrt lag die Alte ausgestreckt auf dem Rücken. Heute würde sie ihn empfangen müssen, dachte er sich und umfasste den Messergriff fester. Plötzlich bäumte sich das dunkle Bündel unter der Decke auf und er starrte in ein Gesicht. Sein Arm schnellte vor, doch seine Hand blieb am Betthaupt hängen und das Messer fiel zu Boden.

5. der tod ist unverrückbar, doch dieser wirft viele fragen auf

Lamprecht wurde von einer der uniformierten Wachen instruiert: »Buongiorno Ispettore, wir haben Sie schon erwartet. Das Opfer liegt im ersten Stock in der Kammer. Die Frau heißt Olivetta Franciulo und wohnte hier. Kein Zweifel, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, aber Sie werden gleich sehen. Bitte, passen Sie auf Ihren Kopf auf.« Der Polizist deutete auf den Balken nach dem Eingang.

Als er das Haus betrat, musste er sich ducken. Die Treppe war eng und die Decke niedrig. Dennoch wirkte das Haus, abgesehen von dem beschädigten Fenster, ordentlich und in gutem Zustand, ganz anders, als er es in dem eher ärmlichen Viertel erwartet hätte. Hier mussten sich die wenigen Häuser aneinanderklammern, um nicht mit der Regenflut im Winter fortgespült zu werden.

Der Polizist blickte sich weiter um. Die Wände waren gerade und mussten nicht mit Trägern gestützt werden, sie schienen sauber verputzt und der Anstrich hatte noch nicht viele Thronjubiläen Franz Josephs erlebt. Lamprecht hatte im Lauf seiner jungen Karriere als Kriminalinspektor bereits unzählige Palazzi visitiert, wo der Putz an manchen Stellen feucht war oder abblätterte und die Wände mit Schimmel überzogen waren. Gut, solche Häuser waren vielleicht nicht in der Neustadt zu finden, wo sich in den modernen und prunkvollen Bauten Behörden, Versicherungen und Banken niedergelassen hatten, aber gar nicht so fern seiner eigenen Wohnstätte gab es in der Città Vecchia genügend solcher alten Häuser, die sich wie Kletten an die Steilhänge des Colle di San Giusto hefteten.

Lamprecht zwängte sich langsam durch die Tür in den engen Raum. Viel Platz ließen das breite Bett und der Kasten nicht, zumal sich in dem Raum neben ihm bereits eine Person befand. Ein Mann in einem grauen Wollmantel stand über das Bett gebeugt und begutachtete einen weiblichen Körper, dessen Zustand der Grund für das Erscheinen der hier Anwesenden war.

Über dem Betthaupt prangte ein Kreuz. Doch es war kein Heiland auf einem Holzkreuz. Jemand hatte es mit Blut an die Wand geschmiert. Die Unterseite des rostroten Querstrichs war verronnen und einzelne Bahnen liefen die Wand hinab wie Tränen. Auch auf der Bettdecke und dem Leintuch fanden sich einige Flecken von eingetrocknetem Blut.

Lamprecht räusperte sich. »Ich bin Ispettore Lamprecht von der Polizeidirektion Triest. Wo ist denn Dottor Tripcovich?« Der Angesprochene beendete seine Leichenbeschau und drehte sich zu Lamprecht. Unter dem Mantel trug er einen langen Rock und hatte eine schwungvolle Masche um den gestärkten Stehkragen seines Hemds gebunden. Er sah mehr nach einem Theaterbesucher aus als nach einem Totenarzt.

»Der flickt irgendwo im Hinterland von Czernowitz die Verwundeten an der Ostfront zusammen. Sie werden mit mir vorliebnehmen müssen. Antonio Skerl, piacere.«

Der Leichenarzt streckte Lamprecht seine Hand entgegen. Die Untersuchung der Toten hatte dort ihre Spuren hinterlassen. Lamprecht nickte nur, trat einen Schritt zurück und rammte mit der Schulter den Kasten hinter sich. Dottor Skerl betrachtete die zurückgewiesene Hand und nickte dann verständnisvoll, ehe er sie sich an einem Stofftuch abwischte. Er lächelte. »Sie werden doch als Polizist an ein wenig Blut gewöhnt sein? Außerdem, wenn Sie eines Tages an die Front müssen, sollten Sie lernen, mit derlei Dingen umzugehen.«

Der Ispettore zwirbelte seine Bartspitze und stellte trocken fest: »Ich denke, unsere Aufgaben hier sind genau definiert, weitere private Ausführungen erübrigen sich. Was können Sie mir also über die Tote sagen?«

»Wissen Sie, wie die Leute im Viertel sie genannt haben? Die Hexe von Cologna.«

Lamprecht machte einen Schritt auf die Tote zu. Sie hatte zwar eine spitze Nase, aber sonst wirkte sie mit dem grauen Haar, den schmalen Lippen und dem fein gezeichneten Gesicht nicht so, wie man sich eine Hexe vorstellt. Er deutete auf das Kreuz über ihrem Kopf. »Und das hier ist dann das Werk eines Exorzisten? Ist das ihr Blut?«

»Anzunehmen. Und was sagen Sie dazu?«

»Ich denke, wir sollten rational und wissenschaftlich vorgehen und nichts auf den Aberglauben der einfachen Menschen geben.«

Ohne Ankündigung zog Dottor Skerl die Decke weg und Lamprecht wich zurück. »Und wenn der Aberglaube solch ein Handeln gebiert?«

Der Täter hatte den Körper mit unzähligen Kreuzen überzogen. Von den Waden bis zu den Schultern hatte er das heilige Zeichen in das Fleisch geschnitten. »Aber daran ist sie nicht gestorben.« Der Arzt hob den Kopf der Toten an und Lamprecht sah die aufgerissenen Augen der Frau, in deren toten Pupillen noch ein Rest ihres Todeskampfes wie in einer Fotografie festgefroren schien. »Sie wurde erwürgt.« Er deutete auf die Male an ihrem Hals. »Der Tod ist durch Ersticken eingetreten.« Er hob den Oberkörper ein wenig mehr an und wies mit der freien Hand auf die Augen. »Sehen Sie hier die Einblutungen bei den Augenlidern? Das ist typisch. Und hier die Petechien?«

Lamprecht nickte. So genau wollte er es hier noch gar nicht wissen. »Aber Sie machen noch eine Obduktion der Leiche, oder?«

»Natürlich! Was glauben Sie denn. Das Beste erfährt man immer erst auf dem Seziertisch.«

Der Arzt ließ nun den Körper los. Wie bei einer abgelegten Puppe fiel der Kopf zurück auf den Polster. Schnell brachte der Arzt das Opfer in die ursprüngliche Lage zurück, so, wie er sie vorgefunden hatte.

»Ich bekomme also noch einen detaillierten Bericht von Ihnen?«

»Natürlich, auch wenn ich jetzt schon fast mit Sicherheit behaupten kann, dass sich in Aorta und Pulmonalis schaumiges Blut nachweisen lassen wird, alles andere würde mich überraschen. Aber das hier sollten Sie sich vielleicht noch ansehen. Auch wenn es für mich als Arzt ohne Belang ist.« Skerl deutete auf eine große Kerbe im Betthaupt. Lamprecht trat heran und betrachtete die abgeschlagene Stelle. Mit freiem Auge war zu erkennen, dass die Beschädigung im Holz frisch war.

»Also wenn Sie mich fragen, der Täter wollte sie erstechen, blieb aber im Dunklen hier hängen und hat dabei das Messer fallen gelassen. Weil die Alte von dem Lärm aufgeweckt worden ist, hat sie der Mörder erwürgt. Es finden sich nämlich kaum Blutspritzer. Sie muss also schon tot gewesen sein, als er wieder an sein Messer gekommen ist. Hätte er sie bei lebendigem Leib so zugerichtet, wäre das alles weit mehr besudelt worden.«

Die Theorie des Leichendoktors war durchaus schlüssig, das musste Lamprecht zugeben, ließ es sich aber nicht anmerken. Er hasste Menschen, die ihm für alles gleich eine Lösung präsentierten. Der Doktor schien die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Oft genug hatte er erlebt, wie solchen Dampfplauderern bei kritischer Durchleuchtung ihrer Thesen die Luft ausging wie einem geplatzten Heißluftballon. »Wissen Sie was? Sie kümmern sich jetzt um Ihr Messer, mit dem Sie die arme Frau aufschneiden, und ich kümmere mich um das Messer, mit dem das hier angerichtet wurde. Vielleicht verrät es uns etwas über den Täter.«

Der Arzt nickte und begann seine Tasche zu packen. Als er sich an Lamprecht vorbeizwängte, betrachtete dieser ihn nochmals und stellte fest, dass Skerl neben den Bartstoppeln in seinem Gesicht auch die ungesunde Gesichtsfarbe mit Tripcovich gemein hatte. Entweder färbte der ständige Umgang mit dieser Kundschaft auf die Mediziner ab oder es lag an den Dämpfen, die sie den ganzen Tag über in ihren Instituten einatmen mussten.

»Wo bleibt eigentlich der Fotograf?«, brüllte Lamprecht jetzt ins Stiegenhaus, wo auf dem Treppenabsatz ein uniformierter Polizist vom Wachposten in Guardiella in eine Ecke gezwängt stand.

»Scusi, Ispettor, aber der war schon vor dem Arzt da und hat seine Aufnahmen angefertigt.«

Erst seit wenigen Jahren gehörte es zu den Routinen der Kriminalistik, dass ein Fotograf an den Tatort kam, um Ablichtungen von Opfer und Ort des Geschehens anzufertigen. Oft gingen in der ersten Hektik Details unter, die sich auf diese Weise später offenbarten. Vor allem aber ging es auch um Indizien, die sich in einem folgenden Strafprozess zu einem stimmigen Gesamtbild fügten, nicht alle Verdächtigen waren schließlich bereit, ein Geständnis abzulegen.

Lamprecht betrachtete den wie aufgebahrt wirkenden Körper nochmals, als sein Auge an der nur einen Spalt geöffneten Schublade neben der Toten hängen blieb. Er zog sie auf. Aber außer einer Bibel fand sich darin nichts. Erst jetzt fiel ihm auf, dass in dem Raum, von der blutigen Malerei abgesehen, kein Kruzifix zu finden war, wie sonst in Schlafkammern üblich. Er schloss die Lade und trat zu seinem Untergebenen hinaus, der artig salutierte, dann aber wieder mit seiner Rechten nach dem goldenen Kreuz griff, das er um den Hals trug, und es hastig zu den Lippen führte.

»Wie heißen Sie?«

Augenblicklich nahm der junge Bursche, der wohl erst seit Kurzem seine Ausbildung abgeschlossen hatte, Haltung an und legte beide Arme flach an seine Seiten. »Marco Feruglio!«