17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Ispettore Gaetano Lamprecht ist zurück in Triest – das nunmehr Teil Italiens ist. Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es die k. u. k Monarchie nicht mehr, Lamprecht steht nun im italienischen Polizeidienst. Sein erster Fall dreht sich um einen verschwundenen Autokonstrukteur, der sich im Dunstfeld der italienischen Faschisten verstrickt hat. Die sind nämlich interessiert an seiner neuen Entwicklung: einem Automobil, das elektrisch angetrieben wird. Die Familie Lamprecht indes vergrößert sich unvermutet um ein kleines Mädchen, und Gaetanos Vater hat Schwierigkeiten, sich mit den neuen italienischen Gegebenheiten abzufinden … Stimmungsvoll und spannend ist auch Gaetano Lamprechts dritter Fall, in dem die Stadt Triest wieder eine der Hauptrollen spielt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien

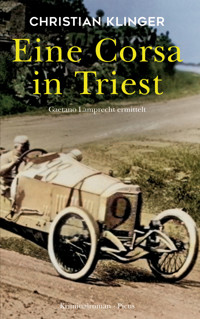

Umschlagabbildung: © akg images/Imagno

ISBN 978-3-7117-2123-5

eISBN 978-3-7117-5519-3

Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

CHRISTIAN KLINGER

Eine Corsa in Triest

Gaetano Lamprecht ermittelt

Kriminalroman

PICUS VERLAG WIEN

INHALT

TEIL I

TRIEST, 25.DEZEMBER 1920

MÄRZ 1919

APRIL 1919

23. MAI 1919

21. JULI 1919

ENDE JULI 1919

AUGUST 1919

TEIL II

JUNI 1920

11. JULI 1920

12. JULI 1920

13. JULI 1920

AUGUST 1920

TEIL I

TRIEST, 25.DEZEMBER 1920

Die Kugel bohrte sich ihren Schusskanal ins Gemäuer. Mit einem gedämpften Knall durchschlug sie die Farbschicht, drang durch den Verputz und blieb im Ziegelstein stecken. Das deformierte Metallgeschoss steckte in das enge Loch gezwängt wie ein Ungeborenes im Geburtskanal.

Lamprecht drückte sich gegen die Wand. Wenige Zentimeter konnten über Leben oder Tod entscheiden, das wusste er. Weitere Einschläge trommelten gegen die Mauer. Von den Schützen war nichts zu sehen. Die sich hier gegenüberstanden, hatten im Krieg gekämpft. Jeder wagte sich mit dem nötigen Verstand in die Auseinandersetzung. Die Mutigen, die Draufgänger, die waren hochdekoriert auf den Schlachtfeldern geblieben.

Und wieder gingen Mitbürger gegen andere Mitbürger los. Wieder kämpften die, die das Recht auf ihrer Seite wähnten, gegen diejenigen, die dieses zu vertreten behaupteten. Abgesandte der staatlichen Macht, die nun keinen Widerstand mehr duldete.

Lamprecht war Vertreter eines Staates, der viel zu lange gezögert hatte. Er war sich fremd in dieser neuen Rolle, die schon seine alte gewesen war, allerdings für einen anderen Dienstherrn. Doch dieses Gefühl war wie ein weit entferntes Bild, das aus der Distanz nicht zu erkennen war. Zum Denken blieb jetzt keine Zeit. Und für Angst auch nicht.

Die nächsten Schüsse hallten durch die Gänge, gefolgt von wechselseitigen Schreien. Lamprecht streckte den Arm vor und zog den Abzug. Ein lauter Knall hämmerte gegen sein Trommelfell. Sein Atem war hektisch. Schritte, die von hinten kamen. Er drehte sich um, die Waffe im Anschlag. Als er die uniformierten Carabinieri erkannte, ließ er den Lauf sinken und gab sich ihnen als Kollege zu erkennen. Als neuer Kollege, und eigentlich als Fremdkörper in dem neuen Nationenblut, das nun durch Triest floss.

Doch sie nickten ihm zu. Sie akzeptierten ihn als einen der ihren. Im aktuellen Kampf waren die Fronten geklärt, in seinem Leben waren sie das noch lange nicht.

Der Gleichklang marschierender Stiefel hallte wenig später durch den Gang. Von hinten rückten Soldaten der königlichen Armee an, ihre Gewehre im Anschlag. Der Zugführer stoppte bei Lamprecht und deutete ihm, sich zu entfernen. Der Polizist nickte, verharrte aber an seinem Platz. Abziehen kam für ihn nicht infrage. Ihm ging es nicht um den Kampf, ihm war es darum, hier einen Verbrecher, einen Mörder zu stellen und zu verhaften. Abwarten vielleicht, aber nicht das Feld räumen. Wie hätte er vor wenigen Stunden ahnen können, dass sie die Questura überfallen würden, dass er hier in einen blutigen Kampf mit den Anhängern D’Annunzios geraten würde, der nicht einmal das Rathaus verschonte. Der Dichterfürst und Kriegsheld hatte sich bis zuletzt geweigert, das von ihm besetzte Fiume freizugeben. Vor über einem Jahr war er mit seinen Mannen im Morgengrauen von Ronchi aus aufgebrochen und hatte die Stadt im Handstreich übernommen. Doch im Vertrag von Rapallo war die Stadt im September als unabhängiger Freistaat unter internationale Verwaltung gestellt worden. Zuletzt hatte die Regierung in Rom das Militär geschickt, das vor wenigen Tagen vom Hafen aus mit dem Beschuss der Besatzer begonnen hatte.

Hier, in Triest, hatten viele kein Verständnis für die Position Roms, daher hatten seine Anhänger das Rathaus gestürmt und sich nun in den verschiedensten Winkeln des Gebäudes verschanzt. Da, wo sonst Stadträte, Amtsdiener oder Schreibkräfte über die Flure eilten, hatten sich die Aufwiegler um den Anwalt und Journalisten Francesco Giunta geschart und einige Zimmer besetzt, die sie nun mit Waffengewalt verteidigten. Die meisten von ihnen waren Mitglieder des Fascio di Combattimento Triestino, der auch viele Anhänger in den Reihen der Ordnungskräfte hatte, weswegen man lange gezögert hatte, gegen diese vorzurücken.

Wie so oft hatte ihn eine Verkettung eigentümlicher Ereignisse in die aktuelle Lage gebracht. Denn das Leben ließ sich trotz aller Vorbereitungen und Planung nicht so einfach ordnen, es passierte.

MÄRZ 1919

1.

»Da ist es! Also, was sagst du?«

Die Frau stellte den Koffer aus braunem Lederstein vor ihren Füßen ab und strich über das verblasste Namensschild, dessen gravierte Lettern den Namen »Zagaria« bildeten. Die Frau fuhr zärtlich mit der Fingerspitze die Konturen des »Z« nach. Der grüne Lack der Metalltür, die den Gartenzaun vor der Villa unterbrach, war abgeblättert oder hatte Blasen gebildet.

Der Mann hielt zwei bauchige Taschen, die er nun ebenfalls abstellte. Ihm war die wuchernde Hecke, die sich aus dem Zaun auf die Straße drängte, nicht entgangen. Ebenso wenig waren seinem Blick die angeschlagenen und zum Teil schiefen Dachschindeln am Vordach sowie die eingeschlagene Fensterscheibe am Zubau verborgen geblieben. Aber der Putz schien in Ordnung und der Gesamtzustand des Gebäudes war zufriedenstellend. Er wiegte den Kopf und sagte: »Aber ganz ohne Arbeit wird es nicht getan sein.«

»Gibt es da oben Gespenster?«, fragte die kleine Tochter und deutete auf das dreieckige Fenster des Dachgiebels, das vom Staub blind geworden war und aussah wie das ausgestochene Auge eines Zyklopen. Sie hatte das blonde Haar zu zwei halblangen Zöpfen gebunden und drückte eine Stoffpuppe gegen ihre Brust. Die Frau fasste das Kind an der Schulter und schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.« Und zu ihrem Mann sagte sie: »Ich sehe neue Fensterläden und einen sauber gefegten Weg.«

Das Ehepaar Walter und Elvira Kinski stand mit seiner Tochter vor dem Haus in Gretta, das Elvira letzten Herbst von ihrer Tante geerbt hatte. Sie waren heute Morgen mit dem Nachtzug aus Wien angekommen. Nach einem ausgiebigen Frühstück in einem Gasthaus gegenüber dem Bahnhof waren sie mit der Straßenbahn aufgebrochen und hatten das letzte Stück des Weges zu Fuß zurückgelegt, auch wenn die Tochter zu gerne eine der Kutschen bestiegen hätte, die allerorts Passagiere auflasen. Das Haus der Tante lag unweit der Strada di Prosecco. Die Luft an diesem Tag war mild und der leichte Nieselregen, der die Familie am Morgen begrüßt hatte, überzog nur mehr als feuchte Erinnerung den Straßenbelag und die Hausdächer. Elvira Kinski war eine geborene Zagaria und die einzige Verwandte der betagten Dame gewesen, die ihr das Haus in Triest und ein wenig Geld vererbt hatte.

Elviras Gesicht trug das Lächeln eines Kindes vor dem Weihnachtsbaum. Sie drückte die Schnalle nieder und betrat, den Kopf starr aufs Haus gerichtet, mit Elan die erste Stufe, die durch einen kleinen Vorgarten zum Haustor führte. Ihr Mann klemmte sich den Koffer unter die linke Achsel und hob beide Taschen auf. Mit einem Kopfnicken deutete er Philomena, der Mutter zu folgen. Die Kleine war auf den Namen von Kinskis Großmutter getauft worden, gerufen wurde sie aber meist nur Philo.

Kinski hatte bis Kriegsende in Wien für die Lohnerwerke gearbeitet. Er war Autokonstrukteur, hatte während des Krieges aber vor allem an der Entwicklung von Flugzeugmotoren mitgearbeitet. Doch nach der kapitalen Niederlage Österreich-Ungarns lag die Automobilindustrie darnieder und an Flugzeugen gab es auch wenig Bedarf. Die Fiatwerke in Aspern waren an Agnelli zurückgegeben worden. Bedrückend war aber vor allem die Wohnsituation geworden. Ohne ausreichendes Einkommen hatten sie die ehemalige Beletage in der Josefstadt schon während des letzten Kriegsjahres geräumt und waren in eine kleine Bassenawohnung in Ottakring gezogen, die für ein erfülltes Eheleben keinen Platz bot, da sie zu dritt in einem Bett schlafen mussten.

So gesehen war die Erbschaft von Elvira genau zur rechten Zeit gekommen, und der Beschluss, Wien den Rücken zu kehren und sich in Triest eine neue Existenz aufzubauen, war schnell gefasst worden, zumal die Liegenschaft über einen großzügigen Schuppen verfügte, in dem Walter seine Prototypen zu bauen gedachte. Denn anders als in dem kläglichen Rest, der vom Habsburgerreich übrig geblieben war, schien in Italien ein guter Autokonstrukteur gefragt, zumal einer, der so etwas wie eine Schatzkarte in seiner ledernen Aktentasche hatte.

Die Formalitäten der Erbschaft in Triest hatten sich aber unerwartet lange hingezogen, obwohl der Fall vom juristischen Gehalt ganz klar war. Elvira war die einzige Verwandte und sogar explizit in einem gültigen Testament neben der Haushälterin, die eine geringe Summe für ihre treuen Dienste erhalten hatte, angeführt. Doch die italienische Bürokratie, die nun in Triest Einzug gehalten und die Verwaltung der Österreicher abgelöst hatte, befand sich in einem Zustand der Orientierungslosigkeit. Es war unklar, welches Recht genau anzuwenden war, und auch wenn viele Rechtsdiener übernommen worden waren, fehlten klare Vorgaben, wie die Akten abzuarbeiten waren. Man behalf sich mit Untätigkeit.

Doch nun waren die stolzen Eigentümer da, um die Villa endlich in Besitz zu nehmen. Und während Philos Augen immer noch schreckgeweitet auf das Dachfenster gerichtet waren, klopfte Elvira mit dem sicheren Blick der Eroberin gegen die Eingangstür.

»Ist die Glocke denn kaputt?«, fragte eine grauhaarige Frau mit gebücktem Haupt, die nur unwesentlich größer als die Tochter des Ehepaars aus Wien war. Sie hatte die Tür von innen geöffnet und umklammerte mit zittriger, faltiger Hand die Schnalle. Ein schnarrendes Klingeln übertönte für einen Moment die kurze Stille, die einen Polster zwischen die Menschen am Eingang geschoben hatte.

»Ich habe den Knopf jetzt erst gesehen«, sagte Walter Kinski und zog seinen Finger zurück, und es wurde wieder still.

»Sie müssen Anna sein«, sagte Elvira Kinski. »Ich glaube, ich kann mich sogar noch an Sie erinnern. Aber es ist lange her, dass ich das letzte Mal hier war.«

»Sie waren ein Kind, Ihre Tante hat Sie Elli gerufen. Sie sind jetzt die neue Herrin dieses schönen Hauses. Ich habe Sie schon erwartet, aber kommen Sie doch herein, wir haben einiges zu besprechen.«

Während die Familie Kinski im Begriff war, sich in Triest eine neue Existenz aufzubauen, versuchte noch jemand, der auch erst vor Kurzem in die Stadt zurückgekehrt war, hier wieder Fuß zu fassen.

2.

Lamprecht war vor fast drei Wochen zurückgekommen. Er hatte Monate gebraucht, um in seine Geburtsstadt zurückzukehren, die sich das italienische Königreich zwischenzeitig einverleibt hatte und neben anderen Gebieten der untergegangenen Habsburgermonarchie wohl auch zugesprochen bekommen würde.

Er trug seine zerschlissene Uniformjacke, darüber hatte er den Mantel eines deutschen Soldaten übergeworfen, den ihm ein Unterkunftgeber in der Nähe von Cilli geschenkt hatte, wie auch immer der dazu gekommen sein mochte. Sämtliche Abzeichen hatte Lamprecht heruntergetrennt, um nicht als feindlicher Soldat zu gelten, doch auf seinem Weg durch die Krain, die jetzt zu einem Staat der Serben, Kroaten und Slowenen gehörte, hatte ohnehin kaum jemand von ihm Notiz genommen. Die Straßen waren voll von Männern, die den Eindruck machten, als hätten sie sich auf ihrem Weg verlaufen.

Die Republik war von der neuen österreichischen Regierung noch kaum ausgerufen worden und Kaiser Karl hatte sein Exil in der Schweiz noch nicht erreicht, da wurden sämtliche Militärgefängnisse geöffnet. So kam Lamprecht wie die meisten der Häftlinge frei. Er hatte einige ehemalige Freunde aus seiner Gymnasialzeit aufgesucht, doch die meisten waren nicht erreichbar gewesen oder sie hatten sich verleugnen lassen. Und so war er bei seinem einzigen Freund, den er in Wien gehabt hatte, zu Cajetan Studeny, angekrochen gekommen, um den Mann, den er einst zum Krüppel geschossen hatte, um Hilfe zu bitten.

»Vielleicht müsste ich dir dankbar sein«, hatte der ehemalige Studienkollege, mittlerweile Rechtsanwalt, gesagt, nachdem er Gaetano nach dem gut zehnten Versuch, eine Vorsprache zu bekommen, endlich zu sich vorgelassen hatte. Er deutete auf sein trotz mehrerer Operationen immer noch steifes und verkümmertes Bein. »Denn damit habe ich mir wenigstens den Irrsinn des Hinschlachtens erspart. Aber ich bin es nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Ich kann nichts für dich tun.«

Es war einer von Cajetans Dienern gewesen, der Lamprecht ein wenig ausgeholfen hatte. Mit dem Geld des Lakaien konnte er wenigstens die Fahrt bis nach Graz bezahlen.

Dort gab es jedoch keine Arbeit und auch die öffentliche Hilfe für Kriegsheimkehrer reichte gerade, um nicht sofort zu verhungern. Er schlug sich nach Wildon durch, wo er bei einem Bauern unterkam, der zwei kräftige Hände brauchen konnte. So überstand er wenigstens im Stall auf Stroh halbwegs warm die kalte Jahreszeit. Und auf diese Art ging es weiter durch die ehemalige Untersteiermark, bis er zuletzt im Karst, ganz in der Nähe von Lipica, die letzten Februartage verbrachte, bevor er nach Triest aufbrach. Er erkannte die Stadt nicht wieder. Zwar lagen hier die Gebäude nicht in Schutt und Asche, wie mancherorts in den ehemaligen Kampfgebieten, doch die Stadt wirkte ausgestorben. Diejenigen, die weder der Krieg noch die Spanische Grippe geholt hatte, waren zum Teil von den Italienern vertrieben worden. Von den zweihundertdreißigtausend Einwohnern, die in Triest in seiner Blüte vor dem Krieg gelebt hatten, waren gerade noch hunderttausend geblieben.

In diesen drei Wochen seit seiner Rückkehr hatte Lamprecht sein Elternhaus bislang nicht besucht. Fast täglich schlich er bis zur Kathedrale, doch die Angst, seinen Eltern könnte etwas zugestoßen sein, oder seiner Schwester Adina, hatte ihn das Wohnhaus seiner Familie nur aus der Ferne betrachten lassen. Keuchend hatte er sich an den Campanile der Kirche gelehnt, wie einer, der im Vollrausch eine Verschnaufpause benötigt, weil er keinen Fuß mehr vor den anderen bekommt. Sogar in die Kirche war er gegangen und hatte in einer der hinteren Bänke für die Familie gebetet.

Er war wie ein Dieb durch die Stadt geschlichen, dabei hatte er nur die Stätten seines früheren Lebens aufsuchen wollen: die ehemalige Polizeidirektion in der Via della Caserma, die Cafés, in denen er sich mit Kollegen wie auch Freunden getroffen hatte. Doch ganz abgesehen vom fehlenden Geld – nirgends hätte er sich einzutreten getraut, überall wäre er sich wie ein Eindringling vorgekommen. Zu dem er ja auch geworden war, fremd in der eigenen Stadt, in Triest wie auch in Wien. Die einzige Tür, an die er geklopft hatte, war die von Alessia Pirona in San Giacomo gewesen. Jener Frau, mit der er eine Affäre gehabt hatte, bevor er zum Militär eingezogen worden war. Ein unbekannter Mann in schäbiger Kleidung hatte ihm geöffnet, sich während des Gesprächs den wahrscheinlich verlausten Kopf mit den zerzausten Haaren kratzend. Der Name Pirona sagte ihm nichts, obwohl er noch auf dem Türschild zu lesen war. Er schüttelte den Kopf und erklärte, er habe die Wohnung erst vor Kurzem übernommen, sie würden zu zehnt darin wohnen, er kenne weder den Vormieter noch eine Alessia oder Federica, deren kleine Tochter. Die musste nun auch schon ein junges Mädchen sein. Was der Krieg nicht zerstört hatte, vernichtete der Friede mit seiner Verzweiflung.

Mühsam schleppte Lamprecht sich in den abgetragenen Schuhen, die er notdürftig zusammengeschnürt hatte, damit er die abgelöste Sohle nicht verlor, wieder die Stufen durch die Città Vecchia, bis er vor dem Haus seiner Familie stand. Es dämmerte bereits und graue Wolken hingen schwer über dem Karst und dem Meer. Sogar die Möwen schienen mit eingezogenen Köpfen ihre Kreise in der Luft zu ziehen, da erstarrte Lamprecht. In einem der Fenster seiner Wohnung brannte eine Kerze, wie man sie im Gedenken an die Toten aufstellte.

»Stärken Sie sich einmal«, sagte die Haushälterin und schenkte dem Ehepaar Kinski Tee ein. Philomena versank in dem Ohrensessel, den sie als Platz gewählt hatte. Sie hatte die Beine angezogen und umklammerte ihre Puppe wie ein Schutzschild gegen die bösen Geister, die sie unter dem Dach des alten Hauses vermutete. Den Teller mit Keksen, in diesen Zeiten ein wahrer Luxus, den Anna auf den kleinen runden Holztisch vor ihr abgestellt hatte, beachtete sie nicht. Ihre Augen waren weiterhin groß und starr zur Decke gerichtet.

»Greif doch zu, filgliola mia«, versuchte die Haushälterin sie aufzumuntern, »wer weiß, wann deine Puppe zuletzt so etwas Feines bekommen hat.«

»Es ist sehr nett von Ihnen, wie Sie uns empfangen. La ringrazio«, ergriff Walter Kinski das Wort. Auch wenn das Haus de jure seiner Frau gehörte, war er der Ansicht, dass das Gespräch mit Domestiken der Mann zu führen hatte. Außerdem hatte er in den letzten Monaten die Zeit genutzt, etwas Italienisch zu lernen, selbst wenn das hier nicht notwendig war, da Anna wie die meisten Menschen auf dem ehemaligen Gebiet der Donaumonarchie ausreichend Deutsch und sogar etwas Slowenisch konnte. Aber es war eine versöhnliche Geste, wie er meinte, die Menschen in Triest in ihrer nunmehrigen Landessprache anzusprechen. Elvira, die neben ihrem Mann saß, stellte ihre Tasse ab und legte ihm ihre Hand auf den Handrücken. Das vereinbarte Zeichen. Als Anna in der Küche war, hatten sie sich flüsternd beraten. Kinski verstand.

»Übrigens, wieso stehen im Flur zwei Koffer?«

Anna wischte sich die Hände an der mit Spitzen eingefassten Schürze ab und drehte sich zum Ehepaar um. Mit einem bitteren Lächeln antwortete sie: »Das sind meine. Das Haus gehört Ihnen, mein Platz ist nun anderswo.«

Das Ehepaar tauschte Blicke aus, Kinski sprach weiter: »Haben Sie schon einer anderen Stelle zugesagt?«

Die Haushälterin schüttelte irritiert den Kopf und antwortete halblaut: »Nein, … wieso? … non capisco … also ich verstehe nicht … ich bin ja schon alt. Wer sollte mich noch nehmen?«

»Wenn das so ist, würden wir Sie einladen zu bleiben. Wir sind neu in der Stadt, das Haus ist uns fremd. Sie wären uns eine große Hilfe, um uns hier einzuleben. Und wegen der Bezahlung …« Kinski blickte zu seiner Frau, die bestätigend nickte, »… also wir legen zu dem, was Elviras Tante Ihnen als Lohn gewährt hat, die Hälfte drauf. Und für die schwere Haus- und Gartenarbeit holen wir einen Helfer.«

Der tränenfeuchte Blick der betagten weißhaarigen Frau erhellte sich. »Also, ich bin jetzt überrascht und weiß nicht …«

»Biiiiitte«, kam es nun von Philomena, die sich zum ersten Mal in dem Stuhl aufgerichtet hatte und nicht mehr wirkte, als würde sie jeden Augenblick von der weichen Plüschpolsterung verschluckt werden. »Bei dir habe ich hier weniger Angst, bitte bleib.«

Anna keuchte, von ihrer Emotion überwältigt. Mit belegter Stimme brachte sie gerade ein abgehacktes: »Ja – natürlich – volentieri« hervor. Sie sank vor Kinski auf die Knie und riss dessen Hand zu sich, um ihre Lippen daraufzupressen. Kinski, der bislang gern den Gönner mit dem Geld seiner Frau gespielt hatte, war peinlich berührt und entzog der Frau seine Hand. Er deutete ihr, sich zu erheben, doch ihr dabei in die Augen zu blicken, schaffte er nicht.

3.

Lamprecht wusste nicht, wie lange er den Hauseingang beobachtet hatte. Er hoffte, das Haustor würde aufgehen und ihm den Eingang in sein früheres Leben öffnen. Doch die Fahne Österreich-Ungarns flatterte nicht mehr im Wind, weder am Kastell noch unten an der Statthalterei und auch nicht am Rathaus. Der Sturm der Ereignisse, der sinnlose, mörderische Krieg und die nachfolgende Besetzung des Küstenlands durch das italienische Militär, obwohl doch im Waffenstillstandübereinkommen der Villa Giusti noch anderes vereinbart worden war, hatte sie zerfetzt und damit auch sein früheres Leben in Stücke gerissen.

So wie jetzt am Colle di San Giusto war er gestern vor der Polizeidirektion gestanden. Am Eck zur Via della Caserma mit der dem heiligen Antonius geweihten Kirche, deren Stufen fast bis zum Canal reichten, war alles so dagelegen wie vor vier Jahren, doch während er vor dem Amtsgebäude, das ihm mit den Jahren fast zu einem Heim geworden war, gewartet und erwartet hatte, dass alles wieder so werden würde wie früher, dass er die Kollegen mit einem Nicken, die Vorgesetzten mit einem Ziehen des Hutes grüßen würde, war ihm bewusst geworden, dass nichts mehr so war wie zuvor. Die Tafeln der Dienststelle waren entfernt, stattdessen wehte die Tricolore vom Balkon, und fast überall hatte der Doppeladler sein angestammtes Nest verlassen müssen. Einzig der Stuck über dem großen Holztor war noch nicht abgeschlagen und trug weiter das Emblem Habsburgs. Es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis der italienische Stern auch hier die Insigne der einstigen Macht überstrahlen würde. Die Männer, die jetzt hier ein und aus gingen, trugen schwarze Uniformen und auf ihrer Kappe das Abzeichen der Carabinieri: eine Granate mit Flamme. Der Mann, der in abgetragener Kleidung mit dem alten Soldatenmantel die Polizeistation beobachtete, musste verdächtig erschienen sein, denn bald schon steuerte ein Uniformträger auf ihn zu.

»Si fermi! Controllo!«

Doch bevor er Lamprecht erreicht hatte, war der schon lang über alle Berge und versteckte sich in einer der hinteren Sitzreihen der Kirche. Als er die Schritte der Stiefel auf dem Kirchenboden hallen hörte, verschwand er in einem leeren Beichtstuhl und hoffte, dass der Carabiniere ein gläubiger Katholik war und niemandem beim Empfang des Sakraments stören würde. Nach wenigen Minuten, in denen er den Atem angehalten hatte wie früher, wenn er auf dem Meeresboden in Barcola seine Tauchübungen machte, verschwand er über den Seitenausgang in den Nebengassen des Borgo Teresiano.

Jetzt! Die Tür zu seinem Wohnhaus öffnete sich. Ein Mann trat auf die Straße. Lamprechts Herz schlug bis in den Hals. Ein Pochen, als würde er die Steigung nach Prosecco im Wiegetritt emporklettern. Der Mann zog sich den Hut über die Stirn, dennoch war er mit dem üppigen Backenbart auch aus der Distanz sofort als sein Vater, Franz Lamprecht, zu erkennen. Der Sohn erschrak bei dessen Gang, der wirkte, als würde ein Lahmer sich über den Platz schleppen oder der Vater durch knietiefen Schnee waten, wie Gaetano ihn im Krieg in den Bergen erlebt hatte. Außerdem hing ihm der Mantel von den Schultern. Der Vater musste gut zwanzig Kilo verloren haben, mutmaßte Gaetano.

Er ließ ihn ziehen, blickte ihm nach und Schwermut drückte auf seine Brust. Er war noch nicht bereit, seinem strengen Vater gegenüberzutreten. Seine bisherige Welt war zerbrochen und lag in Stücken. Immerhin existierte sie noch in Scherben, die man mit viel Mühe und Zeit wieder zu etwas zusammenkleben konnte, das, auch wenn es nicht dem Zustand von zuvor entsprach, wieder etwas bilden könnte, an das man sich gewöhnen, mit dem man sich arrangieren konnte. Die Welt des Vaters aber existierte nicht mehr. Sie war ausgelöscht. Gänzlich. Der alte Kaiser war tot und der junge hatte abgedankt.

Als der Mann behäbig um die Ecke gebogen war und sich dabei an der Hausmauer hatte abstützen müssen, wagte sich Gaetano weiter vor. Er erreichte sein Elternhaus und dachte daran zurück, wie oft er an Wochenenden völlig erschöpft, doch glücklich von einer Radtour heimgekehrt war oder im Sommer mit Adina zu einem der Bäder aufgebrochen war. Und sogar die sonntäglichen Gottesdienste, zu denen seine Mutter früher drängte, verloren im Rückblick ihren Schrecken und verkamen zu rührseliger Nostalgie. Er sah die von Bora und Regen zerfurchte Fassade empor und erblickte neuerlich das rote Licht der Kerze im Fenster, die auch untertags zum Gedenken an einen verstorbenen Menschen brannte. Er fasste sich ein Herz und betrat das Haus. Das Tor war nicht verschlossen. Er atmete durch und seufzte laut, als er daran dachte, dass hinten, auf dem Weg zum Keller, sein Bianchi auf ihn warten musste, doch er wagte es nicht nachzusehen, ob es noch da war. Hätte sein Vater es verkauft, um am Schwarzmarkt Fleisch oder Kohle zum Heizen zu bekommen, er hätte ihm keinen Vorwurf machen können.

Als er vor der Wohnungstür stand, kämmte er sich mit den Fingern durch sein Haar, ehe diese Finger die Bartspitzen suchten, um auch sie in Fasson zu bringen. Doch er griff ins Leere, der Oberlippenbart war das Erste gewesen, das er im Krieg geopfert hatte. Eine eitle Äußerlichkeit, zu nichts nutze. Respekt verschaffte man sich durch Handeln. Und er hatte gehandelt, auch wenn ihm das letztlich zum Verhängnis geworden war. Er wollte jetzt nicht daran denken, er war heimgekehrt, zu seiner Familie, so es sie noch gab.

Er presste die Beine zusammen und hob den rechten Arm, um an die Tür zu klopfen, als diese aufgerissen wurde. Er machte einen Schritt zurück, doch da hing die junge Frau schon an seinem Hals und drückte ihn fest an sich.

»Ich hab es dir doch gesagt, Mamma, Gaetano ist da! Er ist aus dem Krieg gekommen. Mamma! Komm! Schnell! Mein Bruder ist da, ich bin so glücklich.«

Lamprechts Wangen waren feucht und warm von den Tränen, die beide vor Freude vergossen. Adina küsste ihn ins Gesicht und Lamprecht hielt seine Schwester fest in den Armen, bis er einen öffnete, um seine ergraute Mutter, deren Gesicht die Entbehrungen und Sorgen der letzten Jahre verriet, an der Schulter fassen und zu sich und seiner Schwester ziehen konnte. Gaetano nahm den vertrauten Duft seiner Schwester und seiner Mutter wahr, den er vermisst hatte, seufzend zog er Luft ein und atmete Familie. Endlich! Jetzt schluchzte auch die Mutter auf. »Grazie, Signore! Es ist ein Wunder, du lebst! Und du bist in einem Stück von der Front zurückgekehrt.«

»Ti voglio così bene …«

4.

Der Tag wollte heute nicht erwachen. Wie schwere Lider hingen die Wolken am Himmel und trübten den Blick. Ein Frühlingsregen war niedergegangen und die Luft war feucht und kalt wie in einer der Tropfsteinhöhlen im Karst. Doch die Männer, die auf der Ladefläche des alten Lieferwagens hockten, fröstelte es nicht. Mehr laut als richtig sangen sie eines der Kampflieder der Arditi. Der Gesang gab ihnen Mut und der Mut wärmte sie.

Zusammengepfercht wie das Vieh, das man mit dem Lastwagen früher transportiert hatte, saßen sie Schulter an Schulter und stießen bei jeder Bodenunebenheit gegen ihre Nebenmänner, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Der Diesel plagte sich mit der Steigung und spuckte nach der Kehre, aus der der Fahrer im ersten Gang beschleunigte, eine schwarze Rußwolke aus.

Der Transporter hatte zuerst Schweine und Kühe zur Schlachtbank gebracht, dann im Krieg die Soldaten zum Schlachtfeld und jetzt war er wieder bevölkert von jungen Männern, die ihren Schlachtgesang anstimmten und in ihrem einheitlichen Erscheinen wirkten, als trügen sie Uniform; mit Stiefeln, Reiterhosen und schwarzen Hemden, auf denen die meisten an der Brust Orden oder Tapferkeitsmedaillen angeheftet hatten.

Der Weg war steinig. Es holperte zwar, doch hier würden sie wenigstens nicht Gefahr laufen, wie gestern im Schlamm stecken zu bleiben. Die Antriebsräder hatten im Wald durchgedreht und die Männer hatten absteigen und gemeinsam anschieben müssen. Dabei waren ihre Stiefel schmutzig geworden. Sie hatten sie dann zwar am Gewand des sozialistischen Agrarkommissars abputzen können, als sie auf den am Boden liegenden Körper eingetreten hatten. Dennoch mussten die meisten von ihnen daheim nachpolieren.

Der Wagen kam vor einem Hof aus rohen Steinen zu stehen. In einem Fenster brannte Licht und aus dem Kamin stieg Rauch in den Himmel. Davor stand ein Mann Ende vierzig, der in sicherem Abstand zum Haus feuchtes Laub vom letzten Winter verbrannte, das nur widerwillig den Flammen gehorchte und sich mit beißendem weißem Rauch zur Wehr setzte. Der Mann war hager, dafür überragte er den anderen, der als Erster vom Auto abgestiegen war, um fast einen Kopf.

Der junge Faschist näherte sich dem Feuer mit dem Schlagstock in der Hand. Da der Rauch in seine Richtung wehte und ihn in den Augen brannte, musste er diese kurz schließen und seine Position wechseln. Damit war der Effekt des sicheren Auftritts einmal dahin. Dennoch sagte er nun die Worte, die er sich auf der Fahrt zurechtgelegt hatte, mit fester Stimme: »Uns ist zu Ohren gekommen, du bringst Unruhe unter die Pächter?«

Der Angesprochene verzog keine Miene. Er kratze sich an seinem struppigen, an den Kanten angegrauten Bart und fragte: »Ist das so?«

Das Schwarzhemd ging in seinem Text weiter: »Du wiegelst die Leute gegen die Eigentümer auf, sagt man.«

Die Männer auf der Ladefläche des Fiat 18 BL warteten auf das Kommando, endlich abspringen und dem Kerl eine ordentliche Abreibung verpassen zu können, doch Nicola zögerte noch. Der Anführer wusste, dass sie dann leichtes Spiel hatten, wenn der Gegner bereits durch ihr Erscheinen eingeschüchtert war. Doch der hier wirkte alles andere als ängstlich oder verstockt. Aus dem Haus war nun lautes Gebell zu vernehmen und eine Frau rief durch die geschlossene Tür etwas hinaus. Etwas, das sich wie eine Frage anhörte.

»Vse v redu!«, rief der Bauer zurück, dann drehte er sich zu Nicola und griff abschätzig nach einem der zwei Orden an dessen Brust. »Hör mal, du buffone«, sagte er mit kratzender Stimme, »von diesen Blechdingern hab ich drinnen auch ein gutes Dutzend in der Lade. Du und deine Spießgesellen, ihr jagt mir keine Angst ein.« Er hob seine Jacke an und brachte den Knauf einer Armeepistole zum Vorschein, dann beugte er sich wieder zu Nicola vor. »Drinnen ist meine Frau. Sie hat ein Gewehr und wahrscheinlich zielt sie damit schon auf deinen Kopf. Bei der Jagd schießt sie mehr Hasen als ich.« Er zwinkerte. Nicola drehte sich zum Fenster hin, konnte zwar nichts Genaues erkennen, war sich jedoch sicher, dass der Alte nicht bluffte.

»Was ist, Comandante?«, wurde einer aus der Mannschaft unruhig. Die anderen raunten. Sie hieben ihre Schlagstöcke donnernd gegen die Metallwand.

Nicola wich einen Schritt vom Feuer zurück und riss seinen Arm in die Höhe, um den anderen Einhalt zu gebieten. »Wir sind hier fertig!«, brüllte er, und zu dem Bauern sagte er leise: »Wir kommen wieder, verlass dich drauf.«

Als sie wenig später das nächste Gehöft ansteuerten, fragte der Fahrer, neben dem der Anführer Platz genommen hatte: »Warum so zögerlich, Capo? Das ist doch sonst nicht so deine Art?«

Nicola wischte die Frage mit einer Handbewegung weg, doch etwas später sagte er: »Das war ein guter Mann, ein Kriegsheld. Wir sollten ihn auf unsere Seite ziehen.«

Insgeheim fragte er sich jedoch, ob jemand den Bauern gewarnt haben könnte. Er hatte sie unzweifelhaft erwartet, sich auf ihr Kommen vorbereitet, und ohne die Gunst des Überraschungsmoments bissen sie bei einem harten Knochen wie ihm auf Granit. Jemand musste sie verraten haben.

5.

Philomena lag in ihrem neuen Zimmer im Bett und beobachtete die Schatten, die über die Wände liefen. Anna hatte eine kleine Kammer freigeräumt und das Bett in den niedrigen Raum unter der Dachschräge geschoben. Walter Kinski hatte ihr dabei halbherzig geholfen. Ursprünglich sollte das Bett im Schlafzimmer der Eltern stehen, doch Walter Kinski hatte dagegen protestiert. Nicht offen, doch nach der zuletzt beengten Wohnsituation in Wien hatte er seiner Frau treuherzig in die Augen geblickt und ihr zugeflüstert: »Ich hoffte, wenigstens jetzt, im eigenen Haus, würden wir ein Zimmer nur für uns haben, Liebling.«

Also war die Schlafstätte der Tochter verlegt worden, nachdem Elvira ihr hatte versprechen müssen, dass sie jederzeit zu ihnen ins Bett kommen könne, wenn sie Angst hätte.

»Wovor soll sie denn Angst haben?«, hatte Kinski gesagt und die Kleine zu sich gezogen und ihr fest in die Augen geblickt. »Sie ist ja schon ein großes Mädchen«, hatte er ihr suggeriert und sie hatte, nachdem er sie an der Schulter gedrückt hatte, mit zu Boden gerichteten Augen genickt und war mit ihrer Puppe abgezogen.

»Du verwöhnst das Kind zu sehr«, meinte er vorwurfsvoll.

»Sie ist erst acht und hat es in der neuen Umgebung schwer genug«, ließ Elvira Widerspruch aufblitzen, doch Kinski hatte seine Aktentasche unter den Arm geklemmt und war bereits auf dem Weg durch die Küche in den Garten. Er fragte die Haushälterin: »In dem Schuppen hinter dem Haus gibt es Strom? Und ist er offen?«

»Ja!«

»Was jetzt?«

»Es gibt Licht und das Tor ist unversperrt. Da drinnen steht nur altes Gerümpel herum.«

»Das zu beurteilen, ist wohl nicht Ihre Angelegenheit«, entgegnete Kinski und verschwand in der Nacht. Anna biss sich auf die Zunge, um nichts zu erwidern. Insgeheim sagte sie sich, dass sie es mit den neuen Herrschaften wohl nicht so leicht haben würde. Wenig später hörte man von draußen, wie eine Holztür zugeschlagen wurde.

Philomena erschrak. Nachdem draußen die Tür geknallt hatte, knackste es auch in ihrem Zimmer. Ein Schaben war zu hören, das aus der Mauer kam. Wieder tummelten sich die Gespenster an der Wand und unter ihrem Bett. Sie zog sich die Bettdecke über den Kopf. Wenn sie doch nur wieder in Wien wäre. In der kleinen Wohnung war es so gemütlich gewesen, sagte sie sich. Sie hatte im Bett ihrer Eltern geschlafen und meist hatte es überall gut nach dem Essen geduftet, das ihre Mutter auf dem kleinen Herd gekocht hatte. Hier roch es nicht gut. In diesem Haus roch es nach toter Katze. Sie wusste zwar nicht, wie tote Katzen rochen, aber so stellte sie sich den Geruch vor: süßlich, modrig und scharf, in den Augen brennend. Sie hatte bisher mit dem in Mottenkugeln enthaltenen Naphthalin noch keine Bekanntschaft gemacht. Anna hatte nach dem Tod der Tante in allen Räumen großzügig derartige Kugeln verteilt und noch nicht alle wieder eingesammelt. Das Übersiedeln des Kindes in diese Kammer hatte sie vorhin am falschen Bein erwischt. Und ihre Beine waren müde und sollten eigentlich hochgelagert werden.

Walter Kinski hatte die nackte Glühbirne an der Decke angeknipst und blickte sich zufrieden um. Der Raum war groß, wenn auch im Moment mit einigen alten Möbeln und Gartenwerkzeug vollgeräumt. Eine alte Kommode und ein Kasten waren sicher gut genug erhalten, um noch einen Käufer zu finden. Die alten Türen und Bretter waren Heizmaterial zum Kochen oder im Winter für die Öfen. Nur die leeren Flaschen würde er von jemandem abholen lassen. Sollte der dann damit machen, was sich für ihn ergab.

Er legte seine Aktentasche auf die große Tischplatte, nachdem er zuvor den Staub etwas zur Seite gewischt hatte. Damit war auch ein geeigneter Arbeits- und Konstruktionstisch vorhanden. Er beugte sich darüber und blies weiteren Staub auf, ehe er die Papiere aus seiner Aktentasche ausbreitete. Er sah schon den Platz, wo er Werkbank, Schraubstock, Fräsen und dergleichen aufstellen würde. Die elektrische Leitung würde er sicher verstärken lassen müssen, wenn er all die nötigen Geräte in Betrieb nehmen wollte.

»Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz, Herr Ingenieur!«, sagte er laut zu sich und grinste, während er sich eine Zigarette anzündete. Hier konnte er rauchen, hier war sein neues Reich, wo er bald den Grundstock für den Wohlstand seiner Familie schaffen würde. Mit seinem Kopf, seinem Wissen, vor allem aber mit dem hier. Er zog die Pläne zu sich heran. Ganz hatte er es noch nicht entschlüsselt, aber er war überzeugt, das Rätsel hier mit der nötigen Ruhe lösen zu können. Jemand wie ein Ferdinand Porsche konnte sich nicht irren. Diese Technik würde den Elektroantrieb revolutionieren.

»Ich kann es immer noch nicht glauben, du bist zurück!«

Elodie Lamprecht nahm die Hand ihres Sohnes und drückte sie. Sie saßen auf dem Sofa im Salon, wo es kühl, beinahe frostig war und wo statt der elektrischen Kerzen im Luster ein paar Stumpen auf dem Kamin brannten, das Feuer im Kamin jedoch nicht. Die Damen hatten Gaetano in ihre Mitte genommen, der sie verstohlen aus den Augenwinkeln betrachtete. Adina war eine richtige Frau geworden. Hübsch war sie schon immer gewesen, doch jetzt hatte sich ihr Körper zur Gänze entwickelt und wartete darauf, einen Ehegemahl glücklich zu machen. Im selben Moment erschrak Gaetano ob dieser überkommenen konservativen Sichtweise. Seine Schwester würde natürlich studieren und als Frau Doktor alle ihre männlichen Kommilitonen an Schönheit und Intelligenz überstrahlen. Er wechselte den Blick zu seiner Mutter. Die Falten um Mund und Augen hatten sich tiefer gegraben und der Hunger hatte Gruben auf ihren Wangen hinterlassen. Er betrachtete ihre Hand. Sie war knöchern und die Haut darauf war fleckig geworden. Doch nichts fühlte sich ihm Moment so gut an wie ihr Griff.

»Dein Bart ist weg«, sagte seine Schwester.

Gaetano nickte. »Im Feld hatte ich die Zeit nicht, ihn zu pflegen, und irgendein Gestrüpp wollte ich mir nicht im Gesicht stehen lassen.«

In kurzen Worten schilderten Mutter und Schwester von den Entbehrungen, die sie wie die anderen hier hatten ertragen müssen. Seit 1916 war der Aquädukt bei Aurisina zerstört gewesen und die Bevölkerung hatte das Wasser wieder aus den Brunnen holen müssen. Mit Fortdauer des Krieges, berichtete Elodie Lamprecht weiter, waren die Restriktionen für die Bevölkerung immer absurder geworden. Abgesehen von den sonstigen Rationierungen galt am Samstag ein Verbot, mit Fett, Butter oder Schmalz zu kochen. Als ob es überhaupt genug davon gegeben hätte, meinte sie bitter lächelnd. Gaetano schüttelte den Kopf. Elodie konnte noch immer nicht fassen, dass sie ihren Sohn wieder zurückhatte.

»Du musst uns alles erzählen«, drängte Adina nun Gaetano, und aus ihren Augen blitzte erneut das junge Mädchen hervor, das er vor vier Jahren in Triest zurückgelassen hatte. Er schüttelte den Kopf: »Da gibt es nichts zu erzählen, was es wert wäre …« Er blickte sich in dem Zimmer um und stellte fest, dass einige der Möbel fehlten, das Grammofon und der Flügel, und auch die Wände waren leer. Da, wo bei seiner Abreise Ölbilder hingen, waren nun blanke Wände. Er fragte: »Wieso ist die Wohnung so kalt und kahl?«

Adina und die Mutter tauschten Blicke aus und seufzten, als würde die Antwort mit dem Zuwarten leichter fallen. Da hörte man, wie das Schloss der Wohnungstür aufgesperrt und wie wenig später die Tür wieder zugeschlagen wurde.

»Das fragst du am besten deinen Vater.«

6.

»Mama! Schnell, da ist einer!«, schrillte es aus Philomenas Kammer. Sofort war Elvira zur Stelle und nahm ihre Tochter in den Arm. Das Kind atmete hektisch und starrte mit aufgerissenen Augen ins Leere. Die Mutter strich ihr über die nasse Stirn und drückte das zitternde Kind an ihren tröstenden Busen.

»Es war nur ein Traum, ein böser Traum«, flüsterte sie ihr ins Ohr, begann ein Kinderlied zu summen und wiegte dabei ihrer beider Körper vor und zurück.

Als Walter Kinski nach Mitternacht ins Schlafzimmer kam, fand er seine Frau noch wach vor. »Du bist noch auf? Und warum ist Philo bei uns und nicht in ihrem Bett?«

Elvira legte ihr Buch auf das Nachtkästchen und sah ihn aus müden Augen an. Offenbar hatte sie auf ihn gewartet und sich zum Wachbleiben gezwungen, indem sie gelesen hatte. »Du kommst spät. Was hast du so lange gemacht?«

Walter Kinski lächelte. »Unsere Zukunft entworfen, du wirst staunen, wenn ich dir morgen zeige, was ich mir vorstelle. Aber jetzt bin ich müde und will auch zu Bett gehen. Also, was macht die Kleine in unserem Bett?«

Elvira legte die Hand auf die blasse Wange des Kindes, das gleichmäßig atmete und fest schlief. »Sie hat sich vorhin über etwas erschrocken. Offenbar hat sie so intensiv geträumt, dass sie sich eingebildet hat, einen Mann zu sehen, als sie kurz aufgewacht ist. Leider hat sie dabei ihr Bett eingenässt. Und Anna wollte ich um diese Zeit nicht mehr behelligen, außerdem habe ich Philo versprochen, dass sie erst wieder in ihrer Kammer schlafen muss, wenn du alles abgesucht hast. Vielleicht gibt es ja wirklich ein Mauseloch oder ein Mardernest unter dem Dach und das Kind hat sich die Geräusche nicht eingebildet. Es ist eben noch eine ungewohnte Umgebung. Für mich auch. Wenn du das nächste Mal so lange im Schuppen verschwindest, sag das bitte vorher.« Der Tonfall formte den Vorwurf wie eine Welle die Brandung.

Kinski schlüpfte stumm aus seiner Hose und verbiss sich einen Kommentar. Er hatte sich den Neuanfang in Triest einfacher vorgestellt. Wenn die Tochter hier begann, Gespenster zu sehen, und jeden Abend in ihr Ehebett wanderte, konnte er sich auch gleich eine zusätzliche Schlafstatt in der Werkstätte einrichten. Er hatte ein Nachthemd übergeworfen und wollte, nachdem er das Licht gelöscht hatte, unter die Decke schlüpfen. Doch seine Tochter verteidigte diese auch im Schlaf. Er musste sie ihr aus den Händen ziehen, so fest hatte sie sich darin eingewickelt. Er drehte sich weg von ihr, doch als sie ihre warme Hand auf seinen Oberarm legte, kam doch etwas väterliche Zuneigung in ihm auf und er lächelte. Er dachte daran, wie Elvira in Wien oft davon gesprochen hatte, wie schön eine Schwester oder ein Bruder für Philo wären. Der Gedanke erregte ihn wohlig. Aber bevor an eine Erweiterung der Familie zu denken war, musste er seine Werkstatt einrichten. Er überlegte, was er in den nächsten Wochen alles anschaffen musste. Einen Finanzplan benötigte er auch. Elvira hatte von ihrer Tante auch ein wenig Geld geerbt, doch das diente primär dazu, hier ihren gemeinsamen Lebensunterhalt zu sichern. Aber gute Erfinder hatten immer noch Geldgeber gefunden.

Mit diesen Gedanken schlief auch er ein.

»Die arme Luisa«, konstatierte Gaetano betroffen, als er erfuhr, wem die im Fenster flackernde Kerze galt. Zugleich schämte er sich für seine Erleichterung, dass die Spanische Grippe, die auch in Triest im letzten Winter im Anschluss an den Krieg gewütet hatte, den Rest seiner Familie verschont hatte. Diese Krankheit war über die vom Krieg ausgezehrte Bevölkerung gerauscht wie sonst die Bora über die Hänge bei Basovizza, und wer von Alten, Schwachen und Siechen nicht schon in den Wintern zuvor verhungert oder erfroren war, starb nun am Fieber.

Luisa, die als Haushälterin seit Jahren in den Diensten der Lamprechts gestanden war, hatte jeder zur Familie gezählt. Doch das von Mühsal geprägte Leben hatte wohl ihre Widerstandskraft aufgezehrt. Auch wenn sie in den letzten Jahren kaum mehr körperlich schwere Arbeiten zu verrichten gehabt hatte, war unübersehbar gewesen, wie sie immer mehr verfiel. Als sie dann hohes Fieber bekam, besiegelte das ihr Schicksal. Medikamente waren nicht zu bekommen gewesen.

»Und wie geht es dem Onkel?«, wollte Gaetano zaghaft von seinem Vater wissen. Die Befürchtung, der ältere Bruder seines Vaters könnte dem Krieg, der Krankheit oder sogar den neuen Herren im Land zum Opfer gefallen sein, hatte ihn in den Wochen, in denen er um das Haus geschlichen war, beschäftigt. Auch wenn ein älterer Mann in Frauenkleidern in Wien und dem Kaiserreich nicht alltäglich war, so hatte man, schon wegen der eigenen familiären Erfahrungen in derlei Dingen, unter den Habsburgern eine gewisse Toleranz walten lassen. Diese Toleranz konnte man von dem neu eingesetzten Militärgouvernement nicht unbedingt erwarten, das seit dem 4. November des Vorjahres die Geschicke der Stadt und der gesamten Region lenkte, nachdem am Tag zuvor der aus Venedig ausgelaufene Zerstörer »Audace« am Molo San Carlo angelegt hatte und die Stadt auf Einladung des Comitato di salute pubblica für Italien in Besitz genommen hatte.

»Der alte Depp geht kaum aus dem Haus, du kennst ihn ja, aber sonst ist alles in Ordnung bei ihm, halt das Übliche.« Franz Lamprecht untermalte seine Aussage mit einem an der Schläfe kreisenden Finger.

Die Anspannung, unter der diese erste Begegnung zwischen Vater und Sohn nach so vielen Jahren begonnen hatte, das Schweigen, in dem jeder von ihnen versucht hatte, seine Geschichte in den Augen des anderen abzulesen, löste sich. Dann fielen sie einander um den Hals.

»Ich bin so froh, Sie wiederzusehen, mein lieber Vater!«

»Was denkst du, wie es mir geht, lieber Sohn.«

Sie lösten sich aus der Umarmung, hielten sich gegenseitig an den Armen und sahen einander an, nun nicht mehr argwöhnisch, sondern mit einem Lächeln in den Augen. Franz Lamprecht sagte: »Wir wollten das mit dem Förmlichen doch sein lassen, hast du das im Krieg vergessen?«

»Wie könnte ich? Nein, lass dich nochmals drücken, Vater.«

Bei einer Flasche Stock Weinbrand, die der Vater noch im Fundus aufgetrieben hatte und die die von den Ereignissen gepeinigten Seelen weiter wärmte, wurden nun die Jahre der Trennung besprochen. Seine guten Beziehungen hatten es Franz Lamprecht immer wieder ermöglicht, an Extrarationen von Nahrungsmitteln heranzukommen und so den Rest der Familie einigermaßen über die Kriegsjahre zu bringen. Immer wieder musste er sich dafür von wertvollen Stücken trennen. Eine goldene Uhr gegen ein Suppenhuhn.

Sie saßen im Salon und Adina versuchte noch einmal, Gaetano wenigstens ein paar Geheimnisse zu entlocken.

»Was er im Krieg gemacht hat, will er uns nicht verraten«, beschwerte sie sich bei ihrem Vater, der Gaetano noch ein Glas einschenkte und die Hand hob. »Jetzt lass ihn doch endlich zur Ruhe kommen. Siehst du nicht, dass er müde ist. Du musst ihm Zeit geben, dann wird er schon berichten, wie es ihm ergangen ist.«

Gaetano nickte etwas hilflos. Bis zuletzt hatten andere über ihn bestimmt, hatten ihm Dinge befohlen und ihn dann doch fallen gelassen. Nein, darüber wollte er nichts erzählen, und schon gar nicht, dass sie ihn eingesperrt hatten. Für etwas, das vielleicht im Widerspruch zu seiner Pflicht gestanden, aber der Menschlichkeit geschuldet war.

»Dann sag wenigstens, seit wann du wieder in Triest bist?«, bohrte Adina weiter.

»Seit ein paar Tagen«, log Gaetano.

»Und wo warst du bis jetzt?«

»Bei Freunden«, flunkerte er weiter, da er nicht berichten wollte, dass er sich mit anderen gestrauchelten Typen in der Gegend der Magazine beim Hafen mehr schlecht als recht durchgeschlagen hatte. Er hatte gehofft, die erste Zeit bei Alessia unterzukommen. Doch als er sie nicht in ihrer alten Wohnung antraf, hatte er mit einem Unterschlupf unter einem Mauervorsprung vorliebnehmen müssen.

»Du hast noch Freunde in der Stadt?« Adina war tatsächlich erstaunt.

»Kollegen …«

»Das meinte ich ja. Die meisten Beamten mussten doch die Stadt verlassen.«

»Adina hat recht«, mischte sich Franz Lamprecht ein. »Kaum hatten die Italiener unsere Stadt besetzt, haben sie nach und nach alles Deutsche aus der Stadt entfernt. Auch ich habe meine Anstellung in der Bank verloren. Ich würde mich wundern, wenn du noch viele deiner alten Kollegen im Polizeiapparat vorfinden wirst. Da hat jetzt ein General von den Carabinieri das Sagen. Soviel ich gehört habe, mussten alle, die den Eid auf den Kaiser geleistet haben, ihren Schreibtisch räumen.«

Gaetano dachte an den Ispettore Capo Spetich, der so gern in den Krieg gezogen wäre, was ihm aber sein Gesundheitszustand versagt hatte: »Aber die können doch nicht alle weg sein?«

Lamprecht senior zog an seinem Bart, wie es Gaetanos Angewohnheit gewesen war. »Ich fürchte, so ist es aber.« Er blickte an die Decke. »Im Krieg haben wir ihnen alles verboten, was über die Grenze schielte: die Lega Nazionale, die Società Ginnastica, wenn du dich erinnerst. Doch nach dem Krieg, hätten wir ihn gewonnen, hätten wir den Italienern wieder ihre Identität gelassen. Aber nun hat man alles, was deutsch ist, aufgelöst oder verboten, egal, ob es sich um eine Schule, einen Gesangsverein oder einen Ruderklub handelte. Und unsere Kronen werden wir auch bald verlieren. Die sind dann nichts mehr wert, wenn die Lira eingeführt wird.« Franz Lamprecht schüttelte den Kopf.

Seine Frau legte ihm die Hand auf den Unterarm und versuchte, ihn zu beruhigen: »Reg dich doch bitte nicht wieder auf. Das ist wahrscheinlich nur jetzt so, in ein paar Wochen oder schlimmstenfalls Monaten wird das wieder anders, du wirst es schon sehen.«

»Ja, ja«, murmelte der Vater, der mit einem Schlag in sich zusammengesunken war. Die Last von Krieg und vor allem die der Niederlage seines Volkes hatten ihn gebeugt. Er wandte sich an Gaetano: »Wirst du wieder in dein altes Zimmer einziehen?«

Elodie Lamprecht zog abrupt die eben noch kosende Hand vom Arm ihres Mannes.

»Natürlich wird er das! Was denkst du denn?«

»Na ja«, setzte der Vater an, »jetzt, da Luisas Kammer frei geworden ist, könnte man sie mit dem Zimmer von Gaetano zu einer kleinen Wohneinheit verbinden, die man vermieten könnte. Ich habe heute schon mit einem Handwerker gesprochen. Wir brauchen dringend das Geld!«

»Ich suche mir eine Arbeit«, mischte sich Adina ein.

»Kommt nicht infrage!«, widersprachen Gaetano und seine Mutter.

»Lasst es für heute gut sein«, sagte Franz Lamprecht. »Ich überlege mir etwas.«

»Das wird meine Aufgabe sein. Und ich suche mir eine Arbeit. Das versteht sich von selbst.« Gaetano hatte sich erhoben. »Wenn ihr verzeiht, würde ich mich gern waschen und umziehen. Diese Montur kann ich nicht mehr sehen.«

Als er die Tür erreicht hatte, hielt er noch einmal inne und stellte die zweite Frage, vor deren Antwort ihm bang war: »Gibt es eigentlich noch …?«

Elodie Lamprecht grinste verschwörerisch. Dabei umspielte ein Glitzern ihre Augen, wie Gaetano es seiner Mutter gar nicht mehr zugetraut hätte. »Natürlich gibt es dein Bianchi noch. Schau gleich runter, beim Keller, unter dem dicken Tuch. Ich wollte nicht, dass es jeder sofort sehen kann. Heutzutage weiß man ja nie, wer einem so ins Haus kommt.« Sie verdrehte die Augen, doch das sah Gaetano nicht mehr, weil er schon losgestürmt war.

7.

Lamprecht hatte sich weder umgezogen noch frisch gemacht, er war nicht einmal in Richtung seines Zimmers gegangen, wo er am Weg auch den Onkel hätte besuchen können, um ihn zu begrüßen, nein, sofort war er losgestürmt aus der Wohnung, hatte die Tür mit einem Rumms zufallen lassen und war die Stiegen zum Kellerabgang hinuntergeeilt. Eine Leuchte am Eingang zum Kellergeschoß war ausgefallen und die zweite weiter hinten erhellte den vorderen Teil nur schlecht. Schatten bedeckten die Wände und die ausgetretenen Fliesen am Boden. Vom Untergeschoß her strömte feucht-modrige Luft in den Gang. Doch Gaetano hatte das Objekt seiner Begierde auch im Halbdunkel ausgemacht. Tatsächlich wirkte es mit dem dicken Tuch, mit dem es die Mutter abgedeckt hatte, fast wie eine alte Nähmaschine oder ein abgestelltes Möbelstück, das man zum Schutz gegen den Staub verpackt hatte. Einzig die hintere Ausbuchtung am Sattel war verräterisch. Wie bei einem Geschenk zu Weihnachten, wenn es darum ging, die Vorfreude durch langsames Entfernen des Geschenkpapiers noch zu steigern, packte er sein Bianchi ganz behutsam aus, hob den Stoff vorne an, bis das Vorderrad im schwachen Licht zum Vorschein kam, zupfte weiter, bis der gemuffte Lenker frei war, bis er die Abdeckung dann doch mit einem Ruck ganz abhob und damit den himmelblauen Rahmen samt Hinterrad endgültig befreite.

Er strich über den Ledersattel, auf dem sich trotz der Schutzhülle eine Staubschicht gebildet hatte, dann umklammerte er den Lenker und zog das Rennrad von seinem Lagerplatz zu sich, ins Licht. Sofort spürte er das schwammige Gefühl, als sich die Räder über den Boden drehten. Beide Reifen waren platt, der Gummi lief auf der Felge. Er seufzte. Auch wenn er erst vor nicht einmal zwei Stunden nach Hause zurückgekehrt war, hatte er begriffen, wie es um die finanziellen Verhältnisse seiner Familie stand, da war jeder Soldo für zwei neue Schläuche einer zu viel und unnötig vergeudet. Er konnte froh sein, dass sein Fahrrad den Krieg überlebt und nicht auf dem Schwarzmarkt gegen ein Stange Wurst oder ein paar Eier den Besitzer gewechselt hatte.