4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

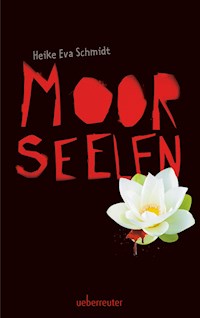

Auf einer Bergwanderung im Jahr 1986 findet Emma einen geheimnisvollen Ring, nichtsahnend, dass dieser dem sagenhaften Zwergenkönig Laurin gehört. Zwei Mitreisende nehmen ihr den Schmuck ab und türmen, doch auf einmal taucht eine Horde Zwerge auf, die Emma in Laurins unterirdisches Reich verschleppen. Dort trifft sie Jonathan, ebenfalls ein Gefangener des Königs. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht, aber Laurin belegt sie mit einem grausamen Fluch. Zurück in der Oberwelt stellt Emma schockiert fest, dass inzwischen fast 30 Jahre vergangen sind. Um den Fluch zu lösen, müssen sie und Jonathan den Ring wiederfinden - aber wie sollen sie die beiden Diebe nach all den Jahren ausfindig machen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 592

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Heike Eva Schmidt

Die gestohlene Zeit

Roman

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Für meinen Großvater Georg, der mir mit seinen selbsterfundenen »Lügenmärchen« die Liebe zu Geschichten mit auf den Weg gegeben hat.

Prolog

Sie kamen. Schon von weitem konnte er das Klappern der Pferdehufe und das Klirren ihrer Waffen hören. Das Heer der Menschen ritt heran, um Similde zu befreien. Doch er würde seine Braut nicht hergeben, koste es, was es wolle! War er doch sofort in das schöne Mädchen verliebt gewesen, kaum dass er sie an einem Frühlingstag auf einer Ausfahrt der adligen Gesellschaft das erste Mal gesehen hatte. Verborgen hinter einem Felsblock, hatte er Simildes Antlitz bewundert, während sie aus dem Fenster der Kutsche sah. Und nachdem ihr ein zartes Spitzentüchlein aus der Hand gefallen war, ohne dass sie es merkte, hatte Laurin es aufgehoben und sich geschworen, er würde nicht eher aufgeben, bis er diese Schönheit besitzen würde.

Nun war Similde sein, und niemand würde sie ihm wegnehmen. Er hatte schließlich alle List darauf verwandt, ungesehen zum Schloss ihres Vaters zu kommen, und lange im Verborgenen gewartet, um Similde in einem unbeobachteten Moment zu entführen. Als sie endlich erschienen war, hatte er das erschrockene Mädchen gepackt, auf ein vorher geraubtes Ross gesetzt und war mit ihr im gestreckten Galopp davongeprescht. Mit Hilfe seiner Zauberkräfte hatte er die Verfolger abgeschüttelt und Similde in sein Reich tief im Inneren des Berges gebracht.

Aber die Recken, allen voran ihr Anführer Dietrich von Bern, spürten ihn auf.

Laurin hob den Kopf, auf dem die goldene Krone saß, und umklammerte sein Schwert fester. Sie würden das Mädchen nicht wiederbekommen! So wahr er Laurin war, König des Zwergenvolks und Herrscher des unterirdischen Kristallpalastes, in dem sich Gold, Silber und Edelsteine häuften. Schätze, die seine Untertanen in unermüdlicher Arbeit über Jahrhunderte hinweg dem Berg abgetrotzt hatten. Das alles könnte Similde gehören. Doch das Menschenkind verschmähte alle Kostbarkeiten, genauso wie ihn. Seit einer Stunde schon weinte sie in ihrem unterirdischen Gemach und flehte, er möge ihr die Freiheit schenken. Laurin wusste, auch seine magischen Kräfte würden nicht ausreichen, um Simildes Liebe zu ihm zu entfachen. Als einzige Macht stand ihm zur Verfügung, die Schöne gefangen zu halten.

Doch nun rückten die Getreuen ihres Vaters an, um ihm seine geraubte Braut wieder zu entreißen. Hier in seinem Palast, tief im Fels, den noch kein menschliches Auge geschaut hatte, konnten sie ihn nicht finden. Aber sie würden in seinen Garten eindringen und seine Rosen zerstören, seine geliebten Rosen.

Alles, um Similde, deren Haut so weich und weiß war und deren rotes Haar dem Feuerglanz der Rosen bei Sonnenaufgang glich, zurückzuholen. Doch der Zwergenkönig war gewappnet. Rasch schnallte er sich den Zaubergürtel um, der ihm die Kraft von zwölf Männern verlieh. Dann griff er sich seinen größten Schatz. Kein Silberschwert und auch kein magischer Ring, sondern eine kleine, unscheinbare Kappe, die ihren Träger unsichtbar werden ließ. Laurin steckte sie vorn in sein Wams. Zu gegebener Zeit würde sie ihm gute Dienste leisten. Anschließend blies er dreimal in sein Horn, um sein Volk zusammenzurufen. Auf seinen Befehl hin öffnete sich das Felsentor zur Außenwelt, und Laurin machte sich bereit, seinen Feinden entgegenzutreten.

Lange tobte der Kampf zwischen Menschen- und Zwergenvolk. Wie Blutstropfen lagen die abgerissenen Blütenblätter von Laurins Rosen auf dem felsigen Boden, und das Blut der Verwundeten, dunkelrot wie die Rosenblätter, tränkte die Steine. So erbittert die Recken auch gegen die Zwerge kämpften, ihren König bekamen sie nicht zu fassen. Zu groß war die Kraft, die der Zaubergürtel Laurin verlieh. Einen Ritter nach dem anderen traf sein unbarmherziges Schwert. Nur Dietrich von Bern gab nicht auf, und im Zweikampf gelang es ihm, Laurins magischen Gürtel zu zerbrechen. Damit war die Übermacht des Zwergenkönigs zuerst dahin, doch dann griff dieser zu seiner Tarnkappe und attackierte den Hünen von Bern nun aus dem Verborgenen. Schon bald blutete Dietrich aus mehreren Wunden, die der unsichtbare Gegner ihm beigebracht hatte. Immer blindwütiger schlug Dietrich um sich, aber sein Schwert zerteilte jedes Mal nur die Luft. Der Zwergenkönig bewegte sich behende, und seine Unsichtbarkeit verschaffte ihm stets einen Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten. Quer durch den Rosengarten zog sich das Duell, doch mit einem Mal hielt Dietrich in seinen wilden, ungezielten Schlägen inne, und seine Augen verengten sich. Schon wähnte Laurin sich als Sieger und wollte zum finalen Schwertstreich ausholen. Er huschte in einem Bogen um den großgewachsenen Ritter herum, bereit, ihm das Schwert in den Rücken zu rammen, als Dietrich blitzschnell herumfuhr und Laurin einen harten Schlag verspürte. Seine Tarnkappe flog in hohem Bogen davon. Noch ehe der Zwerg wusste, wie ihm geschah, spürte er die scharfe Spitze von Dietrichs Schwert an seiner Kehle. Kurz darauf hatten die Recken ihn umzingelt. Nun war es sein Blut, das aus einem dünnen Schnitt am Hals auf die Rosenblätter tropfte. Er war besiegt.

Das Zwergenvolk heulte und jammerte, als es mit ansehen musste, wie sein König in Ketten gelegt wurde. Mit ihren Schwertern und Speeren trieben Dietrichs Männer die kleinwüchsigen Wesen zurück zwischen die Felsen. »Mit dem Teufel muss es zugegangen sein, dass du mich entdecktest«, kreischte Laurin in ohnmächtigem Zorn. Doch Dietrich von Bern lachte. »Deine Rosen haben dich verraten. An ihren Bewegungen konnte ich sehen, wohin du liefst, hässlicher Zwerg«, höhnte er. Dann zwang er Laurin, das Tor zu seinem unterirdischen Reich zu öffnen und für jeden erschlagenen Recken einen Sack voll Gold herauszugeben. Hilflos musste der Zwergenherrscher zusehen, wie Dietrichs Mannen einen Teil seiner Schätze auf ihre Pferde luden.

Das Schlimmste aber war, dass sie ihm Similde nahmen. Das bildschöne Mädchen trat durch den Felsspalt ins Freie. Ihr langes Haar flammte im Schein der untergehenden Sonne wie die Farbe des Erzes tief im Berg. Bei ihrem Anblick war Laurin zumute, als ob der kalte Stahl seiner Fesseln bis in sein Herz schnitt. Und als Similde sich mit einem erleichterten Aufschluchzen in die Arme des Hünen aus Bern warf und Laurin in ihren Augen sah, dass sie fortan ihm gehören würde, da fühlte er weißglühenden Zorn durch seine Adern fließen. Mit rasselnden Ketten, gebunden und gedemütigt wie ein Hund, drehte Laurin sich um und warf einen hasserfüllten Blick auf seinen Garten mit all den Rosen, die ihn an diesem Tag so schändlich verraten hatten. Und er verfluchte den ganzen Rosengarten samt jeder einzelnen Blume, die dort wuchs, und sprach einen Zauberbann über sie: Fortan sollte kein Auge diese Pracht mehr schauen, weder bei Tag noch bei Nacht.

Viele Jahre lang fristete der König der Zwerge sein Dasein als Gefangener auf der Burg hoch über Bern. Durch die Gitterstäbe in seinem Verlies konnte er ein Stück Himmel und in weiter Ferne die Gipfel einer Bergkette sehen. Doch sein Felsenpalast war unerreichbar weit und Laurin durch die Gefangenschaft in der Menschenwelt zunehmend geschwächt. Er hatte die Hoffnung schon aufgegeben, sein steinernes Reich je wiederzusehen, als sich auf einmal die Tür zu seinem Verlies öffnete und seine Ketten von einem stattlichen Ritter gelöst wurden.

»Im Namen von Similde und Dietrich von Bern lasse ich dich frei. Doch schwöre, Zwerg, dass du unverzüglich in den Berg zurückkehrst und keine Rache an den Unsrigen übst!«, forderte der Mann.

Was blieb Laurin anderes übrig? Er schwor es, und die Kerkertür öffnete sich für ihn. Der Zwergenkönig konnte nicht ahnen, dass der hochgewachsene Ritter Simildes Sohn war und ihm die Freiheit zurückgab, weil seine Eltern verstorben waren. Similde hatte ein gutes Herz, und daher war es ihr letzter Wille gewesen, ihrem einstigen Peiniger mit ihrem Tod die Freiheit zu schenken.

Erschöpft und bitteren Herzens kehrte der König der Zwerge nach beinahe fünfzig Jahren in seine Wohnstatt tief im Inneren des Berges zurück. Seine Untertanen empfingen ihn mit großem Jubel und einem Fest, so, als wäre er nur wenige Tage fort gewesen.

Trotz der Schmach, die König Laurin in der Oberwelt erleiden hatte müssen, gab er doch insgeheim die Hoffnung nie auf, Similde eines Tages wiederzusehen, auch wenn inzwischen auch im Zwergenreich einige Zeit ins Land gegangen war.

Er wusste ja nicht, dass Simildes Schönheit längst verblasst und ihre Knochen seit Jahrzehnten schon zu Staub zerfallen waren. Denn ein Menschenjahr galt im Zwergenreich kaum mehr als ein Wimpernschlag.

Kapitel 1

Laurin hatte bei seinem Fluch jedoch die Dämmerung vergessen, und so kommt es, dass der verzauberte Garten auch heute noch bei Sonnenauf- und -untergang seine blühenden Rosen für kurze Zeit erstrahlen lässt«, beendete ich die Geschichte um den sagenhaften Zwergenkönig und klappte das Buch Sagen und Legenden der Berge zu.

Caro schwieg einen Moment lang andächtig, ehe sie seufzte: »Schade, dass ich nicht mitkommen kann in die Dolomiten! Vielleicht hätten wir beide ja tatsächlich dort oben im Gebirge den verzauberten Garten gefunden.« Ich blickte in das rotgepunktete Gesicht meiner besten Freundin, das aussah wie ein farbenverkehrter Fliegenpilz, und musste lachen: »Du würdest die Zwerge zu Tode erschrecken, so wie du aussiehst!«

Caro schnaubte. »Diese blöden Windpocken! Jetzt bin ich in Quarantäne und sterbe vor Langeweile! Wieso habe ich so eine Kinderkrankheit überhaupt noch bekommen? Ich bin erwachsen, verflixt noch mal!«

»Ja, mit einundzwanzig und im dritten Semester Pharmazie ist man alt und weise«, spottete ich gutmütig.

»Immerhin drei Monate mehr als du«, schoss Caro zurück, und ihr Grinsen ließ die roten Flecken auf ihren Wangen tanzen. Ich erwiderte das Grinsen und wusste schon jetzt, wie sehr ich sie die Woche in den Bergen vermissen würde. Ihre witzigen Sprüche und die Tatsache, dass wir uns fast wortlos verstanden, hatte uns schon vor elf Jahren zu besten Freundinnen werden lassen. Kennengelernt hatten wir uns im Internat, wo man uns zusammen in ein Zwanzig-Quadratmeter-Zimmer gesteckt hatte. Zum Glück hatte ich mich von der ersten Minute an mit meiner Zimmergenossin einfach großartig verstanden. Wenn um zehn Uhr abends das Licht ausging, hatten wir oft noch mindestens eine Stunde im Dunkeln miteinander gequatscht. Mit elf Jahren kannten wir nur ein Thema: wie es wäre, ein eigenes Pferd zu besitzen und zusammen Abenteuer wie Winnetou und Old Shatterhand zu erleben. Mit dreizehn war das Pferd in Vergessenheit geraten, denn Caro war zum ersten Mal verliebt. Mich erwischte es ein paar Monate später, und wir diskutierten uns die Köpfe heiß, wie toll die beiden Jungs waren, die unser Herz erobert hatten. Bis Caros Schwarm mit ihr Schluss machte und meine Teenagerliebe kurz darauf am Umzug des betreffenden Jungen in eine andere Stadt zerbrach. Wir vergossen gemeinsam ein paar Tränen, und nach drei Tagen war der Kummer vorbei. Nur in einem Punkt waren wir so verschieden wie Tag und Nacht: Caro verstand nicht, was ich an David Bowie toll fand, und ich konnte dafür Falco, auf dessen Hit »Der Kommissar« sie total abfuhr, nichts abgewinnen. Unserer Freundschaft tat das keinen Abbruch. »Schneeweißchen und Rosenrot« war unser Spitzname, getreu unseren Haarfarben. Mit ihrem hellblonden Schopf, der vorne kurzgeschnitten, dafür hinten etwas länger war und wie Stacheln eines Igels vom Kopf abstand, wenn sie morgens aus dem Bett kroch, sah Caro wie die blonde Version von Nena aus. Und daneben ich, Emilia, genannt Emma, mit meinen langen, kupferroten Locken, die sich jedem Versuch, sie glatt zu föhnen, widersetzten. Ich tröstete mich damit, dass ich eben nicht der Typ für eine ordentliche Frisur war. Obwohl wir äußerlich völlig verschieden waren, hätte ich mir keine bessere Freundin wünschen können. So unzertrennlich waren wir, dass vor sechs Jahren, als Caro nach einem schlimmen Sturz vom Fahrrad drei Monate im Krankenhaus liegen und das Schuljahr wiederholen musste, vor lauter Kummer auch meine Noten schlecht wurden. Ich blieb ebenfalls sitzen. Die Lehrer schüttelten zwar den Kopf, aber mir war das verlorene Schuljahr egal, Hauptsache, Caro und ich waren wieder zusammen. Daher hielten wir auch gemeinsam unsere Abi-Zeugnisse in der Hand und fingen gleichzeitig mit dem Studium an.

Auch in diesem Punkt waren wir uns völlig einig: Wir würden auch weiterhin zusammenwohnen. Daher hockte ich jetzt in Caros Zimmer im obersten Stock des Studentenwohnheims, das genau gegenüber meiner kleinen Mansarde lag. Da wir beide zurzeit keinen Freund hatten, hingen wir praktisch ständig zusammen, außer eine von uns hatte Vorlesung.

Eigentlich wäre ich mit Caro nach dem Abi viel lieber in eine Zweier-WG gezogen, aber für die Miete hätte das Geld nicht gereicht. Trotzdem sprachen wir immer davon, bald aus dem Wohnheim aus- und in eine Altbauwohnung einzuziehen. Sie müsste hohe Decken und einen knarzenden Parkettboden besitzen und eine Badewanne mit Löwenfüßen. Ich wollte mein Zimmer rot oder orange streichen, Caro bestand schon jetzt auf schlichtem Cremeweiß für ihren Bereich.

Wie lange es noch dauern würde, bis wir uns eine solche Wohnung tatsächlich leisten könnten, war uns egal. »Zukunft« lautete der Name der Stadt, in der unsere Träume in Erfüllung gehen sollten. Ich stellte mir vor, wie wir abends Rotwein auf dem kleinen Balkon tranken, von dem aus man auf eine schmale Straße mit vielen Bäumen sehen konnte. Und am Wochenende würde ich für uns kochen, weil Caro sich eher durch den Verzehr von Nahrung und weniger durch die gekonnte Zubereitung auszeichnete. Sie nannte das »eine perfekte Ergänzung«. Zum Ausgleich bemutterte sie mich immer etwas und trug mir gerne mal ein Buch oder meinen Zimmerschlüssel nach, wenn ich mal wieder verschlafen hatte und in meinem morgendlichen Chaos zu versinken drohte. Ich bewunderte sie für ihre Disziplin und beneidete sie heimlich, weil sie genau wusste, was sie wollte – im Gegensatz zu mir. Während Caro sich mit ihrem Abiturschnitt von 1,3 voller Begeisterung für das Studium der Pharmazie eingeschrieben hatte, war ich froh gewesen, dass vor meiner Abi-Note noch eine Zwei gestanden hatte. Und auch im dritten Semester wusste ich immer noch nicht, ob Lehramt mit den Hauptfächern Sport und Geschichte tatsächlich das Richtige für mich war. Andererseits hatte ich auch keine Idee, was ich sonst tun wollte. Besser gesagt, ich traute mich nicht, meinen geheimsten Wunsch in die Tat umzusetzen: Seit ich das erste Mal entdeckt hatte, wie man einen Backofen bedient, träumte ich nämlich von einem eigenen Café mit hohen Fenstern, weißlackierten Stühlen, auf denen bunte Kissen lagen, und selbstgebackenen Köstlichkeiten hinter einer gläsernen Theke. Das höchste Glück war für mich der Moment, wenn ich die Ofentür öffnete und den Duft von frisch gebackenen Kuchen oder Keksen roch, der mit dem ersten Schwall heißer Luft herausströmte. Ich liebte es, die Aromen von Schokolade, Vanille oder Zitrone zu schnuppern und das Gefühl, geschlagene Sahne auf einem Kuchen zu verstreichen. Am liebsten hätte ich den ganzen Tag in der Küche gestanden.

Stattdessen paukte ich in den nüchternen Vorlesungssälen der Universität Pädagogik, Sporttheorie sowie Didaktik für Gymnasium und jobbte nebenher als Bedienung in einem Ausflugslokal. Am Backblech tobte ich mich nur in der winzigen Etagenküche unseres Studentenwohnheims aus. Caro war das Versuchskaninchen für meine neuesten Kreationen. Ein überaus begeistertes Versuchskaninchen, denn als ich ihr jetzt auffordernd einen Teller mit selbstgebackenen Mandel-Krokant-Keksen hinhielt, ließ sie sich nicht zweimal bitten. Die Windpocken mochten teuflisch jucken, ihren Appetit konnten sie jedoch nicht schmälern. Sofort steckte sie sich eines der noch warmen Gebäckstücke in den Mund. Hätte ich meine Freundin nicht so gut gekannt, wäre ich über ihre verdrehten Augen erschrocken. So aber wusste ich: Caro befand sich in höchster Keksekstase.

»Mann, Emmi«, mümmelte sie und leckte sich auch noch die letzten Mikrobrösel von den Fingern, »das ist der Wahnsinn! Dafür müsstest du echt einen Preis kriegen. Das goldene Krümelmonster oder so.«

Ich grinste geschmeichelt, als Caro ernst fortfuhr: »Wieso gehst du überhaupt als Betreuerin mit zu dieser Kursfahrt, wenn du noch gar nicht weißt, ob du wirklich Lehrerin werden willst?« Forschend sah sie mich an.

Ich zuckte leicht zusammen. Wir kannten uns einfach zu gut, und vor ihr konnte ich mich nicht verstellen.

»Ach, weißt du, ich mache doch sowieso das Praktikum am Heinrich-Heine-Gymnasium. Und nachdem vor ein paar Tagen die Referendarin krank geworden ist, die eigentlich mit auf diese Kursfahrt gehen sollte, konnte ich Herrn Spindler, der ein wirklich guter Tutor ist, die Bitte nicht abschlagen, ob ich nicht einspringen könne«, erklärte ich und fügte hinzu: »Das wird bestimmt toll. Ich wollte schon immer mal in den Dolomiten wandern!«

»Klar«, gab Caro trocken zurück, »mit drei Dutzend renitenten Zwölftklässlern wird das sicher toll …«

»Ach, ich scheuche sie einfach die Gipfel hoch, bis sie keine Luft mehr für blöde Sprüche haben«, gab ich mich cool, aber natürlich war mir selbst mulmig bei dem Gedanken, dass ich als Aufsichtsperson nur drei Jahre älter als meine Schützlinge war. Zum Glück lag die Hauptverantwortung bei den beiden Lehrern, die die Fahrt organisiert hatten.

Aber Caro ließ nicht locker. »Bist du dir sicher, dass das Studium das Richtige für dich ist? Ich meine, du bist bestimmt bei den Schülern beliebt. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie du mit Hornbrille und im grauen Kostüm vor einer Klasse stehst«, erklärte sie. Ich spürte ein kurzes Ziehen im Magen. Caro hatte mal wieder ins Schwarze getroffen.

»Tue ich auch nicht! Meine Augen sind zu gut für ein Nasenfahrrad«, versuchte ich einen kläglichen Scherz, aber sie sah mich nur ernst an.

»Na ja«, druckste ich herum. »Ich habe da vor ein paar Tagen dieses Ladenlokal gesehen, du weißt schon, in der Gasse hinter der Uni«, sagte ich und zupfte gedankenverloren an Caros Bettdecke. »Das wäre ideal für ein kleines Café. Und stell dir vor, da hing ein Schild im Schaufenster: zu vermieten!« Vorsichtshalber blickte ich Caro jedoch nicht an. Ich konnte mir schon denken, was sie gleich erwidern würde.

Nämlich, ob ich wüsste, wie teuer so eine Ausstattung für ein Café war. Und woher ich das Geld nehmen wollte? Da ich weder reiche Eltern noch im Lotto gewonnen hatte, bliebe nur ein Kredit. Jeder Bankbeamte würde sich allerdings wahrscheinlich kaputtlachen, wenn ein einundzwanzigjähriges Mädchen vor ihnen stünde und um ein paar Tausender bäte …

»Also ich wäre auf jeden Fall Stammgast bei dir«, unterbrach Caros Stimme meine düsteren Visionen.

Überrascht blickte ich auf. »Wie jetzt?«, fragte ich überrumpelt. »Du hältst meine Idee nicht für verrückt?«

»Doch«, sagte Caro trocken, »aber wenn ich, ebenso wie das übrige Wohnheim, deinen Backkünsten schon nicht widerstehen kann, wieso sollte der Laden dann nicht brummen?«

Spontan fiel ich ihr um den Hals – zum Glück hatte ich schon im Kindergartenalter die Windpocken hinter mich gebracht und war gegen jegliche Ansteckung immun. »Du bist die beste Freundin, die man sich wünschen kann«, erklärte ich feierlich.

»Ich weiß. Und falls sich deine Gäste mal überfressen, kannst du sie ja anschließend in meine Apotheke schicken!«

Ich musste lachen. »Und? Was würdest du ihnen dann verabreichen?«, stellte ich sie auf die Probe.

»Süßholzwurzel«, kam es von Caro wie aus der Pistole geschossen. »Falls es die Leber ist, Artischockenextrakt. Wegen der Bitterstoffe, die …«

»Schon gut! Du bist das pharmazeutische Superhirn, obwohl du noch nicht mal deine Zwischenprüfung in der Tasche hast«, kapitulierte ich lachend. Sie immer wieder nach bestimmten Mitteln gegen alle möglichen Zipperlein auszuquetschen, war schon in der Schule ein Spiel zwischen Caro und mir gewesen. Leider war es mir noch nie gelungen, ihr eine Frage zu stellen, die sie nicht beantworten konnte. Heilpflanzen waren ihre liebste Passion. Auch diesmal grinste sie und genoss ihren Triumph, ehe sie mir einen freundschaftlichen Knuff gab.

»Nun gehst du aber erst mal deinen Pflichten nach, Emilia Wiltenberg, und passt auf, dass die Schüler beim Bergsteigen keinen Unsinn machen und am Ende noch den Zwergenkönig aufscheuchen. Also pack deinen Rucksack, und vergiss die Wanderschuhe nicht. Und wenn du zurückkommst, können wir uns dieses leerstehende Ladendings für dein künftiges Café ja mal ansehen«, sagte sie lächelnd. Widerspruchslos kam ich ihrer Aufforderung nach. Doch in Gedanken war ich bereits dabei, mein Café einzurichten. Plötzlich schien alles möglich – damals im Sommer 1987.

»Dort oben seht ihr also den berühmten Rosengarten«, dozierte Herr Spindler, der am Heinrich-Heine-Gymnasium Physik und Geschichte unterrichtete und mich als Praktikantin betreute. »Es gibt tatsächlich Wanderer, die schwören, in der Dämmerung das Rot der Blüten gesehen zu haben«, fügte er hinzu.

Keiner aus der Klasse machte einen Mucks, eigentlich untypisch für diesen Chaotenhaufen. Die vergangenen zwei Tage hatte ich alle Mühe gehabt, mich zu behaupten. Einige der Mädchen waren ganz nett, aber die meisten Jungs sahen natürlich überhaupt nicht ein, wieso sie als Zwölftklässler die Anweisungen einer einundzwanzigjährigen Studentin befolgen sollten. Allen voran Udo von Hassell, Wortführer und ein besonders unangenehmer Zeitgenosse. Gerade achtzehn geworden, brachte er jedoch bereits das Gewicht eines Killerwalbabys auf die Waage. Er machte mir das Leben auf der Kursfahrt besonders schwer, eifrig unterstützt von seinem Kumpel Frank Reger. Wobei »Sklave« wahrscheinlich treffender wäre. Udo gab den Ton an, und Frank tat alles, was er verlangte. Zum Beispiel auf das Auto des Schuldirektors mit Rasierschaum Parolen wie Anarchy sucks oder Punk’s not dead zu sprühen, wie ich von ein paar Schülern erfahren hatte. Udo verkaufte es als politisch motivierten Abi-Streich, dabei hatte er mit Politik ungefähr so viel am Hut wie Helmut Kohl mit einer Nulldiät. Und wer in flagranti erwischt wurde, als er gerade akribisch den letzten Buchstaben auf die Windschutzscheibe des Schulleiterautos schäumte, war Frank. Natürlich bekam er den geballten Zorn des Direktors ab, samt Androhung von Konsequenzen. Außderdem machte er sich zum Gespött der ganzen Schule, weil er »sacks« statt »sucks« geschrieben hatte. Udo hielt sich aus der ganzen Sache fein raus und lachte sich ins Fäustchen, während sein Treuergebener nicht mal auf die Idee kam, sich zu beschweren.

Insgeheim vermutete ich, dass sich keiner aus dem Jahrgang überhaupt traute, Udo mal die Meinung zu sagen. Nicht nur, weil er einen Kopf größer als die anderen und ungefähr doppelt so schwer war. Udo wohnte zudem in einer riesigen Villa mit Pool, und sein Vater holte ihn oft mit einem dicken schwarzen BMW vor der Schule ab. Ich hatte zwei Mädchen, Claudia und Sabine, darüber tuscheln hören. Sie beteten ihn sichtlich an, und seine Einladungen in den Partykeller seiner Eltern waren das Thema auf dem Schulausflug. Bei den von Hassells gab es angeblich eine richtige Bar, und offenbar schauten Udos Erzeuger nicht so genau hin, was daraus alles konsumiert wurde.

Im Moment war allerdings von Partystimmung nichts zu merken. Die Schüler ließen sich schwitzend für eine kurze Pause ins Gras fallen, und ich genoss es, dass sie mal die Klappe hielten, auch wenn das sicher nur von kurzer Dauer war. Das Latemar-Gebiet in den Dolomiten galt als äußerst sehenswert, war aber auch für seine anstrengenden Touren berüchtigt. Unwillkürlich wanderte mein Blick an der hellgrauen Felsnase empor, die karg und abweisend vor uns aufragte. Vor meinem geistigen Auge entstand das Bild, wie über der schroffen Bergkette orangegolden die Sonne unterging und in ihrem Licht inmitten des schorfigen Gerölls die verzauberten Rosen für wenige Minuten ihre Blütenblätter entfalteten. Während der Zwergenkönig in seinem unterirdischen Palast saß und um seine verlorene Liebe zur schönen Similde trauerte …

»Klar, dort wächst ein Rosengarten – und Elvis lebt«, hörte ich in diesem Moment Udo hämisch zu Frank sagen, der daraufhin in sein albernes »Hiah-Hiah«-Gelächter ausbrach, das sich anhörte, als würde ein Esel halb zu Tode gekitzelt. Claudia und Sabine kicherten ebenfalls schrill los, wobei Claudia Udo einen schmachtenden Blick zuwarf und ihre Freundin mit dem Ellbogen in die Seite stieß.

Ich verdrehte im Geiste die Augen und dachte, dass ich schon in der Grundschule genügend Verstand gehabt hatte, um solchen Typen wie Udo aus dem Weg zu gehen. Er war zu niemandem nett, nicht einmal zu den Mädchen. Im Gegenteil, er machte sie oft genug zur Zielscheibe seiner fiesen Sprüche.

Eine seiner Mitschülerinnen, die sich für die Umwelt engagierte, hatte er gestern beim Frühstück scheinheilig auf ihre neuen Klamotten angesprochen. Das Mädchen hatte tatsächlich im ersten Moment gelächelt, bis Udo hämisch, und so laut, dass es alle hören konnten, hinzugefügt hatte: »Ich wusste gar nicht, dass der Altkleidercontainer Sachen in deiner Größe führt.« Dem Mädchen waren die Gesichtszüge entgleist, und sie war aus dem Frühstücksraum gelaufen, wahrscheinlich damit niemand ihre Tränen sah. Geschickterweise hatte Udo genau den Moment abgepasst, als die beiden Lehrer schon draußen waren und daher kein Erwachsener mehr im Raum war – außer mir.

»Okay, das reicht, Udo«, hatte ich möglichst ruhig gesagt, während Frank sich hastig die Hand vor den Mund hielt, um sein wieherndes Gelächter, mit dem er Udos gemeine Bemerkung kommentiert hatte, zu unterdrücken. »Noch so ein Spruch, und ich sorge dafür, dass euch beiden das Lachen vergeht«, drohte ich und nahm Frank und Udo scharf ins Visier.

»Ach nee, wer spielt sich denn hier auf? So eine mickrige Studententussi, die hier nichts zu melden hat?«, provozierte der massige Junge und maß mich mit einem verächtlichen Blick.

»Die ›mickrige Studententussi‹ wird dir gleich Feuer unter deinem nicht gerade kleinen Hintern machen, wenn du nicht spurst«, gab ich eisig zurück, und Udo riss erstaunt die Augen auf. In den vergangenen Tagen hatte ich mich ziemlich zurückgehalten. Den Schülern Anweisungen zu erteilen, überließ ich lieber den Lehrern. Bis jetzt.

»Ich behalte dich im Auge, Udo. Und wenn ich noch einmal so einen Kommentar von dir zu irgendjemandem höre, ist für dich die Kursfahrt schneller beendet, als du ›Disziplinarstrafe‹ sagen kannst«, drohte ich und starrte ihm in seine leicht vorstehenden, blassblauen Augen, die sich jetzt zu wütenden Schlitzen verengten. Als er merkte, dass es mir ernst war, senkte er als Erster den Blick. Dann drehte er sich um und stapfte davon, nicht ohne noch etwas Unverständliches vor sich hin zu murmeln. Frank wieselte eifrig hinter ihm her und erinnerte mich in diesem Augenblick mit seinem spitzen Kinn und den verschlagenen Augen an ein Frettchen.

Wenig später begegnete ich dem Opfer von Udos gemeinem Spruch. Die Augen des Mädchens waren noch etwas rot, und ich nahm sie kurz zur Seite.

»Mach dir nichts draus, Tina«, sagte ich tröstend. »Udos Intelligenzquotient liegt eben weit unter der momentanen Außentemperatur!« Damit entlockte ich ihr wenigstens ein kleines Lächeln.

Frau Müller, die unsere Gruppe anführte, drehte sich zu mir um riss mich aus meinen Gedanken.

»Emilia, kommen Sie bitte, wir haben noch einen ziemlichen Aufstieg über den Cigoladepass zum Tschagerjoch vor uns.« Die Sportlehrerin trabte um die Gruppe herum wie ein Hirtenhund um eine Herde ungezogener Schafe und trieb die Trödler und Nachzügler unerbittlich an.

Ich blieb noch einen Moment stehen und sog die klare Luft ein, in die sich der Duft von Latschenkiefer mischte. Jetzt, da sich die munter schwatzenden Stimmen der Schüler entfernt hatten, herrschte hier oben eine fast unheimliche Stille. Kein Lüftchen regte sich, und nicht einmal ein Vogel war in der lauen Sommerluft zu hören. Die Zeit schien hier oben seit Jahrhunderten stillzustehen.

In diesem Moment tauchte Herr Spindler an meiner Seite auf. Obwohl er auch Physik unterrichtete, lag seine Vorliebe eindeutig bei seinem zweiten Fach Geschichte. Ein Stichwort genügte, und er konnte die gesamte griechische Mythologie von A wie Athene bis Z wie Zeus herunterbeten. Ich hatte gehört, wie ihn einige Schüler deswegen statt Spindler »Spinner« nannten, aber ich mochte den knapp fünfzigjährigen Mann. Mit seiner schmächtigen Statur und der großen Hornbrille sah er so aus, wie ich mir einen vergeistigten Bücherwurm vorstellte. Eigentlich hätte er viel besser in einen hohen Turm gepasst, dessen Wände rundherum mit Bücherregalen gepflastert waren, als in eine Schule mit ihren meist lauten und oft lernunwilligen Insassen.

Jetzt war sein Blick schwärmerisch auf das Gebirgsmassiv vor uns gerichtet. »In den Legenden wird oft beschrieben, dass Menschen, die in jungen Jahren in das Reich der Zwerge hineingeraten, als Greise wieder herauskommen. Offenbar glaubte man, dass im Inneren der Berge, dort, wo die Zwerge hausen, eine andere Zeitrechnung herrscht. Eine faszinierende Idee, nicht wahr?«, fragte er und blickte mich durch seine dicke Brille an wie ein kurzsichtiger Uhu.

»Ähm, na ja. Kommt drauf an«, bemerkte ich vorsichtig. »Für den, der rauskommt und plötzlich uralt ist, ist das wohl weniger faszinierend.« Spindler lächelte und nickte. »Ja, aber man stelle sich vor, dass es unter der Erde einen Punkt gibt, wo sich die Relationen verschieben! Dass dort eine Sache, die wir als ›Zeit‹ definieren, eine völlig andere Dynamik entwickelt als hier an der Oberfläche!«

Ich sah ihn erstaunt an. Bisher hatte Spindler für mich immer etwas von einer Maus gehabt: graues Haar, graue Gesichtsfarbe, Strickjacke und Hose im gleichen Anthrazit-Ton. Jetzt aber glühte sein Gesicht vor Begeisterung, seine Augen funkelten, und er unterstrich seine Worte mit lebhaften Gesten. Ich musste zugeben, dass seine Theorie zwar völlig verrückt, aber dennoch interessant war.

»Sie meinen also, im Reich von König Laurin altern die Menschen schneller?«, fragte ich. Spindler rieb sich die Nase. »Vielleicht ist es die Tatsache, dass im Berg weder Tag noch Nacht herrscht. Nur zeitlose Finsternis«, vermutete er. Langsam begann mir die Sache Spaß zu machen.

»Und deshalb hat Laurin auch bei seinem Fluch vergessen, die Dämmerung zu erwähnen! Vielleicht weiß er nach seinem Kampf mit Simildes Rittern, dass in unserer Welt Tag und Nacht existieren. Aber weil er nur die Dunkelheit seines Felsenreichs kennt, hat er keine Vorstellung davon, es könnte noch etwas dazwischen geben!«, spann ich den Faden weiter.

Spindler nickte begeistert, jetzt war er in seinem Element. »Wer weiß, vielleicht haben diese Sagen ja auch eine Art Eigendynamik. Der Glaube daran verändert unsere menschliche Wahrnehmung, und plötzlich zeigt unser Bewusstsein uns für ein paar Sekunden einen Rosengarten statt eines Gebirgsmassivs?«, theoretisierte er.

»Wir könnten ja abwarten, bis die Sonne untergeht, und es herausfinden. Aber ich glaube, dann bekommt Frau Müller einen Wutanfall«, witzelte ich, denn die Sportlehrerin joggte schon wieder mit drohender Miene zu ein paar Schülern, die herumgebummelt hatten und erneut den Anschluss an die Gruppe zu verlieren drohten.

Spindler lachte leise. »Sie haben einen wachen Verstand, Emilia. Benutzen Sie ihn«, sagte er leichthin, ehe er sich nach einem runden Bergkiesel bückte und auf diese Weise ein Stück zurückblieb. Grübelnd ging ich weiter. Hatte Spindler meine Zweifel an der Wahl meines Studienfaches gespürt? Oder mir nur einen Ratschlag für das Leben im Allgemeinen geben wollen? Vielleicht trug er aber einfach seinen Spitznamen »Spinner« nicht umsonst, dachte ich achselzuckend. Wenig später hatte ich seine Worte schon wieder vergessen, denn unvermittelt drehte sich Udo, der vor mir hergelaufen war, um. Obwohl sein teures Polohemd durchgeschwitzt an seinem Rücken klebte und sein angestrengtes Keuchen dem Star-Wars-Bösewicht Darth Vader alle Ehre machte, war er noch in der Lage, einen dummen Spruch in meine Richtung abzufeuern. »Na, Fräulein Wiltenberg«, spottete er, »gibt’s für das Einschleimen bei einem Lehrer eine extragute Praktikumsbescheinigung – oder sonstige Vergünstigungen?« Damit zwinkerte er Frank vielsagend zu.

Eine heiße Welle der Wut schoss in mir hoch, und ich musterte den unförmigen Schüler von oben bis unten. »Sag mal, Udo, bist du eigentlich in der fünften Klasse von der Baumschule aufs Gymnasium gewechselt?«, fragte ich im freundlichen Plauderton.

»Hä, wieso?«, sprang Udo prompt darauf an.

»Na ja, irgendwo müssen solche Gehirn-Bonsais wie du ja wachsen«, gab ich zur Antwort.

Frank wieherte los, aber dann sah er Udos Miene und verstummte schlagartig. Im selben Moment hätte ich mich ohrfeigen können. Da war eindeutig mein Temperament mit mir durchgegangen. »Eine künftige Lehrerin macht keine solchen Sprüche, Emma! Das ist alles andere als erwachsen!«, hörte ich im Geiste Caros mahnende Stimme.

Ich atmete tief durch und blickte Udo an. »Hör zu, wir machen einen Deal. Du benimmst dich einigermaßen zivilisiert und lässt die anderen Schüler in Ruhe – dann haben wir auch keinen Ärger mehr miteinander. Denk einfach mal darüber nach«, sagte ich und verkniff mir den Zusatz »wenn du kannst«. Stattdessen zog ich das Tempo an, um möglichst viel Abstand zwischen uns zu bringen.

Nach zwei Stunden steilen Aufstiegs, angetrieben durch Frau Müller-Gnadenlos, riefen wir eine Pause mit Picknick aus. Alle Schüler ließen sich stöhnend auf die Erde fallen, wo kurzes, hartes Gras wuchs, das sich zwischen dem Geröll breitgemacht hatte und Wind und kalten Nächten trotzte. Ich setzte mich ein Stück abseits, halb hinter einem Felsvorsprung verborgen, an den ich mich bequem anlehnen konnte. Die Erde war sonnenwarm, und ein schwacher, würziger Duft lag in der Luft. Er stammte von den vielen Latschenkiefern, die buckligen Trollen ähnlich zwischen den Steinbrocken standen. Aufatmend kramte ich mein Käsebrot und eine Thermoskanne heißen Tee aus meinem Rucksack. Beides hatten wir in unserer Unterkunft als Verpflegung für unsere Tagestour bekommen, ehe wir um sieben Uhr morgens aufgebrochen waren. Als sich einige über die unchristliche Zeit beschwert hatten, hatte die Lehrerin nur gekontert: »Das Leben ist kein Wunschkonzert«, und damit jegliche Form des Protestes erstickt. Mir machten weder das frühe Aufstehen noch die anstrengende Wanderung etwas aus. Aber ich studierte ja auch Sport, da waren ein paar hundert Höhenmeter ein gutes Training, um in Form zu bleiben. Plötzlich hörte ich in unmittelbarer Nähe ein Geräusch, als würde man ein rohes Schnitzel zum Panieren auf den Tisch klatschen. Doch was sich da neben mich hatte fallen lassen, war Udo von Hassell, der ein fieses Grinsen zur Schau trug. Wenn man vom Teufel sprach … Neben ihm bezog Frank Stellung. »Sie haben wohl Hunger?«, fragte Udo, und ehe ich michs versah, hatte Frank mir das eingewickelte Käsebrot entrissen und wedelte damit spöttisch vor meiner Nase herum. Okay, dachte ich, die beiden benahmen sich wie 12-Jährige – dann sollten die Verhältnisse wohl auch ein für alle Mal geklärt werden. Ich beschloss, sie mit ihren eigenen kindischen Waffen zu schlagen, und sah stattdessen knapp an seiner linken Schulter vorbei. »Oh schaut mal, ein Zwerg«, rief ich und versuchte, meinem Gesicht einen möglichst erstaunten Ausdruck zu verleihen. Reflexartig drehten die beiden Jungs die Köpfe um. Blitzschnell schnappte ich mir das Käsebrot aus Franks Hand und verstaute es sicher in meinem Rucksack. Hatte ich es nicht gesagt? Dick und Doof.

»So, und nun ist ein für alle Mal Schluss mit dem Theater. Ich lasse mich von euch nicht andauernd provozieren. Entweder ihr benehmt euch, oder ich sorge dafür, dass ihr vorzeitig nach Hause fahrt! Vielleicht erklären euch eure Eltern dann mal die Grundregeln von Höflichkeit und Respekt!«

Udos Mund verzerrte sich zu einem gemeinen Grinsen. »Wenigstens habe ich noch Eltern. Was man ja wohl nicht von allen hier behaupten kann. Was war es bei Ihrem Vater, Fräulein Wiltenberg? Alk am Steuer, oder war er einfach zu blöd zum Lenken?«

Ich spürte, wie sich meine Brust in einem krampfhaften Atemzug verengte. Woher wusste Udo von meinen Eltern? Gleich darauf fiel mir ein, dass ich erst vor zwei Tagen mit Spindler über sie geredet hatte. Udo musste uns belauscht haben. Das war typisch für ihn. Er war einer derjenigen, die immer dort auftauchten, wo sie nichts zu suchen hatten, und Dinge hörten, die sie nichts angingen. Ich wollte ihm eine möglichst coole Antwort geben, aber mein Hals war wie zugeschnürt. Sein fieser Spruch hatte unter die Gürtellinie gezielt, mich stattdessen aber mitten ins Herz getroffen. Denn mit Caro teilte ich nicht nur alle Geheimnisse, sondern auch dasselbe Schicksal: Wir hatten beide keine Eltern mehr. Und das Internat war genau genommen ein Waisenhaus, es wurde nur nicht so genannt. Meistens vermisste ich meine Eltern kaum, weil ich mich nicht an sie erinnern konnte. Die Geborgenheit einer Familie stellte ich mir schön vor, aber weil ich sie nie bewusst erlebt hatte, fehlte mir auch nichts. Das behauptete ich jedenfalls immer, wenn mich jemand nach meinen Eltern fragte.

Eigentlich hatten sie vor neunzehn Jahren nur ein paar Weihnachtseinkäufe machen wollen. Doch auf dem Heimweg hatte sich ein Lkw, dessen Reifen geplatzt war, quer über die Straße und in den Wagen meiner Eltern geschoben. Sie waren beide sofort tot gewesen. Da war ich gerade zwei Jahre alt geworden und an diesem verhängnisvollen Nachmittag in der Obhut einer Nachbarin geblieben.

Weil es keine nahen Verwandten gab und meine Großeltern ebenfalls schon verstorben waren, kam ich in eine »betreute Einrichtung«, wie es netterweise genannt wurde.

Nur ein paar Fotos waren mir geblieben, auf denen eine junge Frau mit lockigen, roten Haaren zärtlich ein kleines, weißes Bündel an sich drückte, während ein hochgewachsener blonder Mann stolz daneben stand. Die Bilder waren direkt nach meiner Geburt aufgenommen worden, und meine Eltern lächelten in die Kamera. Sie konnten sich wohl nichts Schöneres vorstellen als ein Leben zu dritt. Aber genauso abrupt wie der Reifen des Lastwagens waren an diesem 23. Dezember auch all ihre Pläne und Träume geplatzt.

Caro wusste, wie es sich anfühlte, ohne Familie aufzuwachsen. Sie war gerade in den Kindergarten gekommen, als ihre Mutter mit vierunddreißig Jahren an einem unentdeckten Herzfehler starb. Sie hatte ihre Tochter alleine aufgezogen, und weil in der Geburtsurkunde nur »Vater unbekannt« stand, konnte man ihn nicht ausfindig machen.

Caro und ich hatten unsere Kindheit in verschiedenen Pflegefamilien verbracht. Aber in meiner wurde die Mutter vor acht Jahren schwer krank und konnte sich nicht mehr um mich kümmern. Bei Caro waren es ihr Dickschädel und die Art, Anweisungen, die sie nicht einsah, zu ignorieren, die sie schlussendlich zurück in unsere Einrichtung und direkt in unser Zweibettzimmer führten. Wenn wir ehrlich waren, fühlten wir uns miteinander sowieso wohler als bei Eltern und Geschwistern, die nicht unsere waren, und in einem Zuhause, in dem sich jede von uns oft vorgekommen war wie ein Spatz unter lauter Kanarienvögeln.

»Waisenhaus«, hatten damals viele aus meiner Klasse getuschelt und sich das immer ganz schrecklich vorgestellt. Sie hatten gedacht, wir würden um vier Uhr früh aufstehen müssen, nichts als trockenes Brot zu essen bekommen und für jedes kleine Vergehen Prügel beziehen. Das war natürlich Unsinn. Zwar hatte es feste Regeln gegeben, was Aufstehen und Nachtruhe betraf, oder wie lange man wegbleiben durfte, aber in welcher Familie gab es die nicht? Zudem waren unsere Betreuer teilweise lockerer drauf gewesen als die Väter und Mütter mancher unserer Mitschüler. Tatsächlich war Caro und mir damals der Abschied von unserem Internat und all den Leuten, mit denen wir lange Zeit zusammen gewesen waren, ganz schön schwergefallen. Trotzdem hatte Udo mit seiner gemeinen Bemerkung einen Giftpfeil abgeschossen, der wohlplaziert war und mich tief in meinem Inneren schmerzte, das ich normalerweise vor anderen so gut verborgen hielt wie Zwergenkönig Laurin seine Schatzkammer. Am liebsten hätte ich diesen widerlichen Typen über die Felskante geschubst, die zwei Meter neben uns steil abfiel.

Bevor ich jedoch zu einer Erwiderung ansetzen und Udo in die Schranken verweisen konnte, meldete sich Frank zu Wort. »Habt ihr das gesehen?«, fragte er und sah dabei so ehrlich erstaunt aus, dass ich unwillkürlich den Kopf in die Richtung drehte, in die auch er blickte. Gleich darauf ärgerte ich mich über meine Dummheit. Hatte ich nicht vor drei Minuten den gleichen albernen Scherz mit den beiden Dummköpfen getrieben? Nun war ich selbst darauf hereingefallen. Doch da sah ich die nadeligen, verkrümmten Zweige der Latschenkiefern wenige Meter vor uns, die sich heftig bewegten, als würde ein Tier hindurchhuschen. Udo schien den gleichen Gedanken zu haben.

»Wahrscheinlich nur ein Murmeltier«, maulte er desinteressiert. Aber Frank schüttelte den Kopf. Seine Augen waren aufgerissen, sein Mund mit den etwas vorstehenden Schneidezähnen stand halb offen. »Ne, da war ein Mann. Ziemlich klein, verhutzeltes Gesicht«, stammelte er.

»Ein Zwerg«, schlussfolgerte ich trocken, und obwohl er eben noch so fies zu mir gewesen war, prustete Udo los.

Franks runder Kopf, der irgendwie immer zu klein für seinen Körper wirkte, lief puterrot an und verlieh ihm das Aussehen eines unangezündeten Streichholzes. »Ich habe es aber gesehen«, wehrte er sich und wandte sich mit verschränkten Armen ab.

»Natürlich, Frank! Aber das war ein Tier. Zwerge gibt es nur im Märchen, schon vergessen?«, erklärte ich ihm geduldig wie eine Mutter ihrem panischen Sprössling, der Gespenster unter dem Bett witterte. »Da war aber einer«, beharrte Frank, und ich verdrehte die Augen. »Wetten?«, provozierte er, und jetzt erwachte in Udo der Ehrgeiz.

»Wetten, nicht?«, schoss er zurück, und ehe ich beiden noch an den Kopf werfen konnte, dass sie sich benahmen wie Ernie und Bert aus der Sesamstraße, waren sie schon aufgesprungen und liefen eilig in die Richtung, in der die Bewegung zwischen den Latschen zu sehen gewesen war.

»Stopp, kommt zurück! Wir dürfen uns nicht zu weit von der Gruppe entfernen!«, rief ich. Doch keiner der beiden hörte auf mich. Frau Müller würde mir die Hölle heißmachen, wenn einem von beiden etwas passierte. Fluchend sprang ich auf, griff hastig nach meinem Rucksack und rannte hinter den Idioten her. Ich konnte nicht ahnen, dass ich weder die Lehrer noch die meisten aus der Gruppe für viele, viele Jahre wiedersehen würde.

Vorerst war ich ganz darauf konzentriert, Udo und Frank einzuholen, die vor mir herliefen. Auf einmal blieb Udo abrupt stehen, so dass Frank gegen ihn prallte. Ich konnte gerade noch bremsen, ehe ich auch noch in Frank hineinrannte und wir drei wie menschliche Dominosteine übereinandergepurzelt wären.

»Da«, flüsterte Udo und deutete mit dem Finger auf einen etwa hüfthohen Findling, der vor uns aufragte.

»Ein Felsbrocken. Ja und?«, meinte ich ärgerlich, weil ich dachte, Udo wollte uns mal wieder veräppeln. »Nun seid bitte vernünftig, und kommt mit mir zurück, ja?«

»Psst«, zischte er.

Und da hörte ich es auch: ein Rascheln und Wispern, als würden hinter dem grau gemaserten Stein trockene Blätter aufwirbeln – oder eine Schlange wütend zischeln. Allerdings dachte ich, so etwas wie Worte zu verstehen. War da hinter dem Felsen ein Mensch – oder etwas anderes? Bei dem Gedanken spürte ich, dass eine Gänsehaut über meine nackten Arme kroch. Eine merkwürdige Scheu hielt mich davon ab, den Findling zu umrunden und nachzusehen, woher dieses Geräusch stammte. Oder von wem.

Am Gesichtsausdruck der beiden Jungs konnte ich erkennen, dass ihnen die Sache auch nicht ganz geheuer war. Frank war sogar einen Schritt zurückgewichen und duckte sich hinter Udos breiten Rücken. Plötzlich verstummte das Wispern. Die Stille des heißen Julinachmittags schien sich auf uns herabzusenken wie eine warme, erstickende Decke, sie wurde unerträglich und dröhnte in meinen Ohren. Irgendeiner von uns musste etwas sagen, musste diesen Bann brechen, sonst würden wir hier ewig stehen, starr und unbeweglich wie der graue Fels.

»Boah, ihr seid solche Memmen«, zerriss Udos Stimme das Schweigen. »Wir sind zu dritt! Los, wir umzingeln das Ding, und dann schnappen wir es uns!« Mit wenigen Schritten war er bei dem Findling und umrundete ihn. Während ich mich noch insgeheim über meine eigene Feigheit ärgerte, geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Hinter dem Findling schoss etwas hervor, das aussah wie eine kindergroße Kartoffel auf zwei Beinen. Gleichzeitig hörte ich Udos überraschten Aufschrei und sah, dass er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Schienbein rieb. Ehe sich das trappelnde Geräusch hastiger Schritte entfernte, erhaschte ich noch einen flüchtigen Blick auf zwei kohlschwarze, wütend funkelnde Augen in einem Gesicht, das einer braunen Dörrpflaume glich und aus einer Art schmutzigem Kittel ragte. Dann war das Wesen, um was auch immer es sich gehandelt haben mochte, verschwunden.

Udo hielt sich derweil stöhnend sein Schienbein. »Mann, tut das weh. Hatte das Ding Spikes an seinen Schuhen oder was?«, jammerte er.

»Seit wann spielen Zwerge Fußball?«, erwiderte ich kühl. Udo tat mir kein bisschen leid. Mit seinen Waden, bei denen jeder junge Elefant vor Neid erblassen würde, hatte ihm der Tritt sicher nicht halb so viel ausgemacht, wie er vorgab. Allerdings: Was genau hatte Udo attackiert? Ein Murmeltier, das auf zwei Beinen lief und Fußkicks verteilte, kam ja wohl nicht in Frage. Mit etwa einem Meter Körpergröße hätte es sich tatsächlich um ein Kind handeln können, aber dafür war der Kopf zu groß und das Gesicht zu faltig gewesen. Aber ein alter Mann hatte keine solch kleine Statur, außer es war … ein Zwerg.

Ich drehte mich mit meinen Überlegungen im Kreis. Mein Blick schweifte über das Gras, das die Füße des Flüchtenden platt getreten hatten. Plötzlich sah ich zwischen den gelbbraunen Grasstoppeln etwas aufblitzen, ein kurzes Funkeln wie von einer Sternschnuppe. Neugierig trat ich näher und ging in die Hocke.

Unwillkürlich hielt ich die Luft an. Dort lag ein Ring aus Gold, gekrönt von einem grünen Stein. Behutsam hob ich den Schmuck auf. Er war schlicht, aber kunstvoll gearbeitet. Haarfeine Goldstränge waren ineinander verflochten und bildeten einen vollendeten Kreis. Der tiefgrüne Edelstein glühte in einem intensiven Smaragdfeuer, als lodere in seinem Inneren eine kleine Flamme. Staunend betrachtete ich die Kostbarkeit. Gehörte es dem kleinen Wesen, das so panisch vor uns geflohen war? Ein seltsamer Zauber ging von dem Schmuckstück aus.

Fast hatte ich das Gefühl, der Ring würde mit mir sprechen. »Behalte mich, steck mich an deinen Finger. Durch mich wirst du dich kostbar und mächtig fühlen …«, schien er mir zuzuraunen. Ich schüttelte den Kopf, um dieses komische Stimmchen in meinem Kopf zu vertreiben. Bestimmt hatte ich es mir nur eingebildet. Natürlich gefiel mir mein Fund. Schließlich hatte ich in meinem ganzen Leben noch keinen so edlen und schönen Goldschmuck besessen. Doch er gehörte mir nicht, und ich hatte kein Recht, ihn zu behalten.

»He, was haben Sie denn da?« Udos massiger Schatten fiel über mich, und ehe ich mich aufrichten oder meinen Fund vor ihm verbergen konnte, hatte er den Ring bereits gesehen.

»Zeigen Sie mal her«, forderte er, während Frank ihm wie ein neugieriges Eichhörnchen über die Schulter lugte. Mir gefiel weder Udos Befehlston noch das Glitzern in seinen Augen, als er den Goldschmuck betrachtete. Statt seiner Aufforderung nachzukommen, schloss ich meine Faust darum. »Das ist ein Ring, den jemand verloren hat«, sagte ich betont ruhig. »Ich gebe ihn später bei den Lehrern oder der Polizei im Ort ab. Vielleicht meldet sich ja der Besitzer.« Mit diesen Worten wollte ich mich abwenden, aber Udo packte mich grob am Handgelenk und hielt mich fest. »Sag mal, geht’s noch? Lass mich los!«, rief ich, hatte jedoch gegen seinen eisernen Griff keine Chance. Es war, als befände sich meine Hand in einem Schraubstock. Udo schien vergessen zu haben, dass er der Schüler und ich seine Betreuerin war. Sein Blick war starr auf meine Faust mit dem Ring darin gerichtet.

Im selben Moment fiel mir noch etwas auf. Wir standen mutterseelenallein zwischen den Geröllbrocken. Vom Rest der Gruppe und den Lehrern keine Spur. Ich versuchte, meinen Arm aus Udos Umklammerung zu lösen, doch er packte noch fester zu und bog mit seiner anderen Hand grob meine Finger auseinander. Ich versuchte, genau wie das Wesen vorhin, ihn gegen das Schienbein zu treten, aber diesmal wich er aus, und ehe ich michs versah, hatte er mir den Ring entwunden.

»Boah, Wahnsinn«, ließ sich Frank vernehmen, als Udo den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger nahm und die Strahlen der späten Nachmittagssonne das Metall aufschimmern ließen wie goldene Glut. »Komm, jetzt ist gut. Gib ihn wieder her, und ich bringe ihn zur Poli…«

Ich brach ab, weil ich den Ausdruck in seinem Gesicht sah. Udo schien mich überhaupt nicht zu hören. Blind und taub für alles, was um ihn herum geschah, starrte er auf den funkelnden Ring, den er so fest hielt, dass seine Fingerkuppen weiß wurden. Sein Atem ging schwer, als hätte er gerade einen Hundertmeter-Sprint hinter sich. Ob er die verführerische Stimme des Goldes auch hören konnte, so wie ich vorhin?

»Lass mich auch mal sehen«, drängte Frank und angelte nach der Kostbarkeit. Mit einer Schnelligkeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte, zog Udo blitzschnell den Ring aus Franks Reichweite. »Der wird nicht zu den Bullen gebracht«, bestimmte er.

»Hör mal, der Ring gehört uns nicht. Und überhaupt hast du hier gar nichts zu entscheiden. Ich habe ihn gefunden, ich bin hier die Aufsichtsperson, und ich werde dafür sorgen, dass derjenige, dem er gehört, ihn wiederbekommt«, widersprach ich. Doch Udo sah mich nur mit einem Grinsen an, das mich eher an das Zähnefletschen eines in die Enge getriebenen Straßenkaters erinnerte. »Dazu müssen Sie sich den Ring aber erst mal holen«, knurrte er und machte Anstalten, das Schmuckstück in seiner Tasche verschwinden zu lassen. Heiße Wut durchzuckte mich. Der Ring gehörte mir! »Gib ihn her«, rief ich und packte nun meinerseits Udo am Handgelenk. Mit einem Ruck riss der kräftige Junge sich los und versetzte mir gleichzeitig einen heftigen Schubs gegen das Schlüsselbein. Der Stoß ließ mich zwei Schritte zurücktaumeln, und ich stolperte über einen am Boden liegenden Stein. Heftig mit den Armen rudernd suchte ich nach Halt, fand aber keinen. Stattdessen kippte ich rückwärts, direkt auf den Findling, der hinter mir aufragte. Ich spürte einen dumpfen Schlag, als mein Hinterkopf gegen den harten Fels knallte, und ein scharfer Schmerz schoss durch meinen Schädel. Meine Beine sackten unter mir weg, und ich rutschte mit dem Rücken an dem Felsen entlang nach unten. Mir war übel, und alles schien zu schwanken. Nur schemenhaft sah ich Franks erschrockenes Gesicht und Udo, der sich zu mir herunterbeugte.

»Wenn Sie jemandem von dem Ring erzählen, mach ich Sie fertig«, zischte er, doch seine Stimme schien von weit her zu kommen. Mein Kopf dröhnte, schwarze Kreise tanzten vor meinen Augen. Nur verschwommen nahm ich Udos Stimme wahr, die rief: »Los, wir hauen ab!«

Ich wollte aufstehen, doch eine Welle der Übelkeit schoss in mir hoch, und ich spürte einen brennenden Schmerz am Hinterkopf. Stöhnend fasste ich mit der Hand an die pochende Stelle und spürte etwas Warmes, Klebriges zwischen meinen Haarsträhnen. Ich zog die Hand zurück. Meine Fingerspitzen waren rot von frischem Blut. Ein Würgereiz stieg in meiner Kehle auf, und ich hatte das Gefühl, in einem sich immer schneller drehenden Kettenkarussell zu sitzen. Ich wollte um Hilfe rufen, doch bevor ich noch einen Laut herausbrachte, fiel eine bodenlose Schwärze auf mich herab und begrub mich unter sich.

Langsam kam ich zu mir und blinzelte. Ich lag auf dem Rücken und wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Die Sonne hing wie ein reifer, orangegoldener Pfirsich knapp über den Berggipfeln, und ein hauchdünner, taubenblauer Schleier breitete sich allmählich über die schroffe Steinlandschaft und kündigte die nahende Dämmerung an. Mir war schlecht, aber der heftige Schwindel hatte sich etwas gelegt, und auch mein Kopf schien nicht mehr bei jeder kleinsten Bewegung zerspringen zu wollen.

Ich rollte mich auf die Seite und dann auf die Knie. Langsam zog ich mich an dem scharfkantigen Felsen hoch, gegen den ich vorhin gefallen war, und kam schließlich schwankend zum Stehen. Tief durchatmend blickte ich mich um. Ich musste ins Tal oder wenigstens zu der Gruppe zurück, ehe es dunkel wurde. Ob man mich schon vermisste? Oder suchte? Udo hatte garantiert keinen Ton über meinen Sturz verlauten lassen, geschweige denn, wie es dazu gekommen war. Und Frank war viel zu feige, um ihn zu verpetzen. Also musste ich alleine versuchen, die Teilnehmer der Kursfahrt wiederzufinden.

Mühsam setzte ich einen Fuß vor den anderen. Wahrscheinlich erinnerte ich eher an einen kaputten Roboter als an eine sportliche Berggängerin. Meine Kopfwunde meldete sich außerdem auch wieder und machte mir mit einem stetigen Brennen und Pochen jeden Schritt zur Qual. Trotzdem stapfte ich weiter. Hier musste der Findling gewesen sein, hinter dem die komische gedrungene Gestalt hervorgehuscht war und Udo gegen das Bein getreten hatte. Oder war es doch der Fels links davon? Irgendwie sahen plötzlich alle Steine gleich aus. Ich drehte mich nach allen Seiten, aber ich konnte mich partout nicht mehr erinnern, woher ich vorhin gekommen war. Ich befand mich zwar recht weit oben, aber mitten im Gebirge. Die schorfigen Felsen und Gipfel sahen alle gleich aus, und ich hatte keine Ahnung, welcher Weg ins Tal führte.

»Hallo?«, rief ich. »Ist da wer? Hilfe!«

Meine Stimme wurde von den Felswänden seltsam hohl zurückgeworfen, doch niemand erwiderte mein Rufen. Nur das sanfte Geräusch des Windes, der durch die verkrümmten Latschen fuhr, war zu hören. Ich schrie noch einmal, verzweifelter, lauter – aber erneut war die Antwort nur Stille. In meinem Magen machte sich ein ziehendes Gefühl breit, das nicht von dem Schwindel nach meinem Sturz kam. Eine kriechende Kälte breitete sich in meinem Herzen aus und machte jeden dumpfen Schlag gegen meine Rippen schmerzhaft spürbar. Es war die nachtschwarze Angst, die von mir Besitz ergriff. Ich war allein in einem mir völlig unbekannten Gebiet, und weit und breit keine Hilfe. Unwillkürlich schossen mir die Tränen in die Augen, die ich hektisch wegzublinzeln versuchte. Dabei dachte ich an den Rat, den die Sportlehrerin ihren Schülern vor diesem Wandertag gegeben hatte. »Egal, ob ihr euch verlauft oder plötzlich erschöpft seid, atmet tief durch und versucht, nicht in Panik zu geraten. Wer Angst hat, macht Fehler, und der kleinste Patzer kann im Gebirge lebensgefährlich sein.«

Zitternd holte ich Atem und versuchte, meinen galoppierenden Puls zu beruhigen. Nach ein paar Sekunden öffnete ich die Augen, und was ich sah, verschlug mir den Atem. Allerdings weniger vor Schreck als vor Überraschung. In einiger Entfernung sah ich einen blutroten Schimmer auf dem Felsen. Erst dachte ich, es wären nur die Abendsonne, die das schroffe Gestein beleuchtete, doch dann wurde mir klar, dass kein Felsen in dieser Farbe erstrahlen konnte. Es musste etwas anderes sein. Wie von einem Magneten angezogen, näherte ich mich dem Phänomen. Das Leuchten wurde intensiver, die Konturen schärfer – und auf einmal erkannte ich, was da im Wettstreit mit dem Abendrot flammte: ein Feld voller Rosen, deren schwere, dunkelrote Köpfe aufgeblüht waren und regelrecht zu glühen schienen.

»Laurins Rosengarten«, hörte ich mich flüstern. War die Legende also wahr? Die Rosen schienen sich auf ihren schlanken Stielen sanft in einem selbstvergessenen Tanz zu wiegen, ihr Burgunderglanz wirkte hypnotisch auf mich. Weder dachte ich darüber nach, ob ich nicht doch einer Sinnestäuschung aufgesessen war, noch war ich mir einer möglichen Gefahr bewusst. Magisch angezogen ging ich einen weiteren Schritt auf diese Pracht zu. Ich wollte die Rosen betrachten, nur einmal eines ihrer granatfarbenen Blütenblätter berühren. Bestimmt fühlte es sich an wie Samt auf der Haut und schwerer Rotwein auf der Zunge.

In diesem Augenblick schnitt ein scharfer Schmerz in meinen Knöchel, knapp oberhalb meiner Wanderschuhe, und es gab einen Laut, als risse eine straff gespannte Geigensaite. Erschrocken schrie ich auf und blickte nach unten. Jetzt erst entdeckte ich zahlreiche dünne, goldene Fäden, mit denen der ganze Rosengarten umspannt war. Anscheinend war ich über einen von ihnen gestolpert, und er war zerrissen, denn die schmale, schimmernde Schnur lag nun schlaff wie eine tote Blindschleiche im Gras.

Ich bückte mich und nahm den Goldfaden zwischen die Finger. Wer ihn wohl um den Garten gespannt hatte – und warum? Ehe ich noch weiter darüber nachdenken konnte, ertönten wütende Schreie, und hastig trappelnde Schritte näherten sich. Ich wirbelte herum, was mir mein lädierter Kopf mit einer heftigen Schmerzattacke vergalt. Ich stöhnte auf. Durch die schwarzsilbernen Punkte, die vor meinen Augen hüpften, sah ich eine Horde dunkler, gedrungener Schemen, die rasch näher kamen. Endlich ließen die qualvollen Stiche hinter meiner Stirn nach, und ich erkannte eine Gruppe Gestalten, die ungefähr die Größe jenes Wesens hatten, das vor kurzem hinter dem Findling hervorgesprungen und vor uns geflohen war.

Diesmal jedoch rannten sie nicht ängstlich vor mir davon, sondern stürmten auf mich zu. Sie waren zu sechst. Ihre faltigen Gesichter, in denen dicke Nasen wie verwachsene Kartoffeln über breiten, fast lippenlosen Mündern saßen, waren wütend verzerrt, und ein schrilles Kreischen drang aus ihren Kehlen. Ich überlegte keine Sekunde länger, sondern rannte los. Doch ich war erschöpft und verletzt, und meine Verfolger waren zwar klein, aber schnell. Ehe ich michs versah, hatten sie mich umzingelt. Ein paar Sekunden lang schien die Zeit stillzustehen. Ein halbes Dutzend tückisch funkelnder Augenpaare in von tiefen Furchen durchzogenen Gesichtern starrte mich lauernd an.

Im ersten Moment glaubte ich tatsächlich an eine Halluzination. Wahrscheinlich war mir die Sage vom Zwergenkönig Laurin zu lange durch den Kopf gegeistert, und die Beule am Kopf bescherte mir jetzt seltsame Visionen. Denn solche Wesen hatte ich bisher nur als kleines Mädchen in den Märchenbüchern gesehen, die in der Internats-Bücherei standen. Darin gab es Zeichnungen von Trollen, Gnomen und Zwergen, aber dass sie mir nun wahrhaftig gegenüberstehen sollten, konnte doch gar nicht sein, oder? Ich kniff meine Lider fest zu und beschloss verzweifelt, wenn ich die Augen öffnete, würden die seltsamen Erscheinungen verschwunden sein.

Doch vergebens: Die hässlichen Gestalten verschwanden selbst dann nicht, als ich mich einmal kräftig in den Oberarm kniff. Im Gegenteil, sie rückten immer näher, und langsam wurde mir klar, dass sie sehr real waren – und gefährlich.

Abhauen konnte ich nicht mehr, also musste ich es mit Diplomatie versuchen. »Hört mal, es tut mir leid, wenn ich hier irgendwas kaputt gemacht habe«, fing ich an. Verstanden diese Leute überhaupt meine Sprache? Egal. »Jedenfalls, sorry, okay? Ich habe mich verlaufen und …« Weiter kam ich nicht.

»Wir hacken ihr den linken Fuß ab«, schrie eins der Wesen plötzlich und sprang auf mich zu. »Und die rechte Hand«, johlte ein anderer und schubste seinen Kumpel grob zur Seite. Die anderen grölten und klatschten beifällig. Mit einem schrillen Lachen, das sein sowieso schon hässliches Gesicht zu einer irren Fratze verzerrte, streckte derjenige, der zuletzt gesprochen hatte, seine Hand nach mir aus. Ich sah dürre, schrumpelig-braune Finger, die in langen, gelblichen Nägeln endeten. Mit einem Aufschrei wich ich zurück. Das war das Signal für die anderen. Grölend rückte die restliche Horde von allen Seiten an mich heran, und so sehr ich auch um mich schlug und trat, es half nichts. Mit einem Ruck rissen sie mich zu Boden. Ein blendender Schmerz durchzuckte meinen Kopf, und ich schrie nochmals auf. Ohne Mitleid schlangen sie ein grobes Seil um meine Hände und Füße. Da lag ich nun zum zweiten Mal an diesem Tag benommen auf der Erde. Die brutalen Jäger waren inzwischen noch näher an mich herangerückt und beäugten mich gierig. Ein strenger Geruch von schimmeligen Zwiebeln, Moder und altem Schweiß ging von ihnen aus, und ich musste unwillkürlich würgen. Hatten die keine Dusche zu Hause? In derselben Sekunde wurde mir klar, dass ich ganz andere Probleme hatte. Dies hier war kein nächtlicher Alptraum, aus dem ich gleich erwachen würde. Die hässlichen Wesen, meine Fesseln und die Bedrohung waren schreckliche Realität. Ich öffnete den Mund, um zu schreien, doch vor lauter Angst brachte ich nur einen kläglichen Laut heraus.

»Auf das Betreten des Rosengartens steht der Tod«, zischte eine der Gestalten. »Mit vorherigem Abhacken der Hand und des Fußes. So will es der König«, fauchte der zweite.

»Das war keine Absicht«, rief ich. »Ihr könnt mich doch nicht einfach umbringen!« Dann versagte mir die Stimme vor lauter Angst. Aber ich hätte sowieso genauso gut mit den Felsbrocken vor mir reden können. Einer der Gnome oder Zwerge – mein Gefühl sagte mir, dass es keine menschlichen Wesen waren – hatte bereits einen Dolch mit langer Klinge gezogen und schärfte ihn an einem Stein. Das metallisch-schleifende Geräusch fuhr mir durch Mark und Bein. Erneut überwältigte mich Panik, diesmal jedoch war es Todesangst. Die Zwerge würden ernst machen, das spürte ich. Mein eigener, rasender Herzschlag dröhnte in meinen Ohren, und in mir bäumte sich alles dagegen auf, zu sterben. Gleichzeitig konnte ich mich vor Angst keinen Millimeter rühren. Mit einem grausamen Feixen hob der Zwerg den Dolch mit beiden Händen, als sei es eine Opfergabe. Die Strahlen der untergehenden Sonne trafen die silberne Klinge und ließen sie aufblitzen, hellrot wie Blut, das bald auf dem Eisen kleben würde – mein Blut. Da beschloss ich zu schreien, so laut und so lange, bis jemand kam, der mir half. Irgendwer musste mich doch in dieser Einöde hören und mich vor diesen grässlichen Wesen retten, in deren Gesichtern die blanke Mordlust stand …

Ich öffnete den Mund, da zerriss eine scharfe Stimme die gespannte Stille, die bald vom Tod getränkt sein würde. »Haltet ein!« Ich schloss den Mund und blickte mich um, wer da gesprochen hatte. Auch die Zwerge wandten unwillig ihre breiten, unförmigen Köpfe, auf denen kaum Haare wuchsen. Einer von ihnen, völlig kahl und das Gesicht noch zerfurchter als das der übrigen, deutete auf mich. »Seht ihr nicht? Ihr Haar?«, flüsterte er, und sein ausgestreckter, magerer Zeigefinger zitterte. Unwillkürlich schielte ich auf eine meiner Locken, die mir etwas zerzaust über die Schulter hingen. Meinte er vielleicht das Blut von der Wunde an meinem Hinterkopf? Doch gleich darauf verwarf ich diesen Gedanken. Die Zwerge hatten mich eben noch eigenhändig verstümmeln und töten wollen, da fiel so ein bisschen Blut aus einer Platzwunde für sie ja wohl kaum ins Gewicht.