5,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

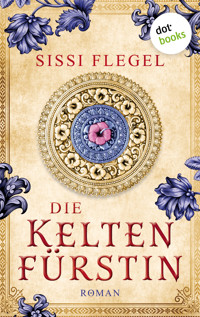

Eine Frau, größer als das Schicksal: Der historische Roman »Die Keltenfürstin« von Bestsellerautorin Sissi Flegel jetzt als eBook bei dotbooks. 590 Jahre vor Christus. Um dem Neid und der Rachsucht ihres Bruders zu entkommen, muss die junge Madrisa aus ihrer Heimat fliehen. Ihre einzige Hoffnung ist es, die blühende Handelsstadt Massalia am Mittelmeer zu erreichen – doch dafür muss sie die gefährliche Überquerung der Alpen wagen, für viele ein tödliches Unterfangen. In der Stunde bitterster Not findet Madrisa überraschend Schutz bei ungewöhnlichen Weggefährten – aber werden sie ihr auch noch beistehen, wenn sie erfahren, wer sie wirklich ist? Denn Madrisa ist zur Fürstin geboren, die mächtige Heuneburg an der Donau ihre Heimat. Doch solange ihr Bruder dort regiert, wird sie niemals sicher sein. Um ihn zu besiegen, muss sie sich wie ein Phönix neu aus der Asche erheben – aber wird sie sich dabei selbst verlieren? Ein buntes, prächtiges Historiengemälde – beruhend auf dem sensationellen Fund des Fürstinnengrabs der Heuneburg, dem bedeutendsten Handelszentrum nördlich der Alpen in der glanzvollen Keltenzeit. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Historienroman »Die Keltenfürstin« von Bestsellerautorin Sissi Flegel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 511

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über dieses Buch:

590 Jahre vor Christus: Um dem Neid und der Rachsucht ihres Bruders zu entkommen, muss die junge Madrisa aus ihrer Heimat fliehen. Ihre einzige Hoffnung ist es, die blühende Handelsstadt Massalia am Mittelmeer zu erreichen – doch dafür muss sie die gefährliche Überquerung der Alpen wagen, für viele ein tödliches Unterfangen. In der Stunde bitterster Not findet Madrisa überraschend Schutz bei ungewöhnlichen Weggefährten – aber werden sie ihr auch noch beistehen, wenn sie erfahren, wer sie wirklich ist? Denn Madrisa ist zur Fürstin geboren, die mächtige Heuneburg an der Donau ihre Heimat. Doch solange ihr Bruder dort regiert, wird sie niemals sicher sein. Um ihn zu besiegen, muss sie sich wie ein Phönix neu aus der Asche erheben – aber wird sie sich dabei selbst verlieren?

Ein buntes, prächtiges Historiengemälde – beruhend auf dem sensationellen Fund des Fürstinnengrabs der Heuneburg, dem bedeutendsten Handelszentrum nördlich der Alpen in der glanzvollen Keltenzeit.

Über die Autorin:

Sissi Flegel (1944–2021) veröffentlichte zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, die in 14 Sprachen erschienen sind und mehrfach preisgekrönt wurden, bevor sie begann, sehr erfolgreich auch für erwachsene Leser zu schreiben; darunter ihre Bestsellerreihe um »Die Geheimnisse der Sommerfrauen«.

Bei dotbooks veröffentlichte Sissi Flegel ihre Bestseller-Reihe um »Die Geheimnisse der Sommerfrauen« und »Die Träume der Sommerfrauen« sowie ihre heiteren Romane »Die Geheimnisse der Lavendelfrauen«, »Der Sommer der Apfelfrauen«, »Roter Wein mit Brombeernote«, »Der Geschmack von Wein und Liebe« und mehrere Kinder- und Jugendbücher.

»Die Geheimnisse der Sommerfrauen« sind auch in folgenden Einzelromanen erhältlich:»Vier Frauen und eine SMS«»Vier Frauen und ein Feuerwerk«»Vier Frauen und ein Baby«»Vier Frauen und ein Garten«

***

Originalausgabe Dezember 2020

Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Sabine Zürn

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / 501room / Digiselector / HiSunnySky / Abstractor

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-96655-459-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Keltenfürstin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Sissi Flegel

Die Keltenfürstin

Roman

dotbooks.

Frühling auf der Heuneburg

Im zeitigen Frühjahr 590 v. Chr.

Es war der erste milde Tag im zeitigen Frühling. Kein eisiger Hauch wehte von den hohen Bergen herunter. Samtweich war die Luft, und der süße Duft der Schlüsselblumen, Buschwindröschen und Märzenbecher mischte sich mit dem des frischen Grüns. Was für ein herrlicher Morgen, dachte Madrisa und lenkte ihre Stute Juna zur Hochebene der Alb hinauf. Dort zügelte sie das Pferd und schaute zur jungen Donau hinunter. Zwei Quellen speisten den Fluss, der von hier aus schiffbar war. An diesem Tag lagen allein vier flache Lastkähne vor Anker, auf denen Händler ihre kostbaren Waren in die Stadt transportierten. In Heune blühte der Handel.

Madrisa strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr und dachte an die Menschen, die sich vor unfassbar langer Zeit auf der steinigen Höhe niedergelassen hatten. Sie hatten die Vorzüge der Gegend erkannt und sogar das Gelände eingeebnet, damit der Blick ungehindert in alle Himmelsrichtungen schweifen konnte. Aus Furcht vor Überfällen hatten sie ihre Hütten mit einem Wall und einer Mauer geschützt, aber den Gebrauch des Eisens kannten sie noch nicht. Das wusste man, weil ab und zu eine Waffe oder ein Werkzeug aus Stein oder Bronze im Erdreich gefunden wurde. Aus der kleinen Siedlung von damals war inzwischen ein bedeutendes Handelszentrum geworden. Und das – Madrisa lächelte stolz – war nicht nur der Lage, sondern auch dem Mut und Unternehmergeist der Einwohner zu verdanken.

Ihr Blick blieb am lang gestreckten Haus ihres Bruders Tamagur, des Fürsten von der Heuneburg, haften. Noch herrschte er über die Stadt und das Umland, aber sie, seine Schwester, war ihm ebenbürtig. Denn nach dem Gesetz der Zeit würde nicht sein Sohn, sondern ihr Odi die Herrschaft des Onkels übernehmen. Aber das war noch lange hin; ihr kleiner Sohn war erst drei Jahre alt.

Jetzt kamen etliche Sklaven den Weg herauf. Sie grüßten die Fürstin und lachten, als Juna schnaubte und auf den Aufseher Ilatus zutrabte: Wie jeden Morgen hielt er einen Apfel für die Stute bereit. Er liebte das Tier und bewunderte die Fürstin. Als Kinder hatten sie miteinander gespielt, aber immer war sie die Anführerin gewesen. Keinem Kampf war sie ausgewichen. Sie war flink, kannte keine Furcht und konnte besser als jeder Junge mit der Schleuder umgehen. All das hatte sie der Gunst der Götter zu verdanken, sie hatten ihr ja auch ein mächtiges Totemtier, den Luchs, geschenkt, dessen Klaue sie an einem Lederband um den Hals trug.

Ilatus streichelte Junas Hals.

»Du willst noch einen Apfel?« Er wich dem Kopf der Stute aus. »Tut mir leid, ich hatte nur einen für dich dabei.«

Madrisa beugte sich vor. »Wie geht es deiner Mutter? Hat ihr Boninas Hustensaft geholfen?«

Bonina war die Weise, die Heilerin und neben dem Fürsten und Madrisa die wichtigste Person der Stadt. Von ihr hatte Madrisa gelernt, welche Kräuter, Wurzeln, Pilze und was nicht alles noch gegen welche Krankheit half. Bonina hatte sie auch gelehrt, wie sie mit den Göttern in Verbindung treten konnte und zu welchem Zeitpunkt welche Riten abgehalten werden mussten, um sie gewogen zu stimmen. Nicht weil sie es wollte, nein, auf Geheiß der Götter hatte sie Madrisa zu ihrer Nachfolgerin ausgebildet.

»Ja«, antwortete Ilatus, »meine Mutter ist wieder gesund. Zum Dank hat sie für dich und Bonina Schalen getöpfert. Kann ich heute Abend vorbeikommen, um dir deine zu bringen?«

»Aber gerne doch!« Madrisa freute sich aufrichtig, denn Ilatus’ Mutter stellte die schönsten Töpferwaren der ganzen Stadt her. Sie war eine Künstlerin, wie auch der Goldschmied Ursch, dessen Schmuckstücke sehr begehrt waren. »Bis zum Abend, Ilatus!«

Er schaute ihr lange nach. Wie schade, dass nicht sie, sondern ihr Bruder Tamagur das Sagen hatte!

Als sie Kinder waren, wollte und konnte keiner mit Tamagur spielen, der stand immer abseits und schaute mit großen Augen aufs Geschehen. Aber Madrisa hatte ihn stets bemuttert und beschützt und hatte einfach nicht wahrhaben wollen, dass er feige, hinterlistig und verschlagen war. Ilatus seufzte und wandte sich um. »He, du!«, schnauzte er einen der Sklaven an. »Steh nicht herum, tu was!«

Madrisa passierte das Tor und trabte langsam durch die Gassen mit den dicht nebeneinanderstehenden Häusern. Sie war stolz darauf, die Fürstin von Heune, der größten und wichtigsten Stadt in weitem Umkreis zu sein. Wegen der Waren aus aller Welt hatten sich die fähigsten Handwerker hier niedergelassen, die hochwertige Keramik, Wolle und feines Leinen erzeugten. Aus Knochen, Geweihen, Eisen und Bronze wurden Waffen und Gebrauchsgegenstände hergestellt. Und dann gab es noch die Gebäude, in denen Handwerker wie Ursch Schmuckstücke aus Ölschiefer, Bernstein und Gold schufen.

Gerne hätte sie ihn in seiner Werkstatt besucht, doch an diesem Tag hatte sie keine Zeit; sie wollte nach Hause, um sich zu waschen und hübsch zu machen, denn heute kam ihr Mann von der Jagd zurück. Aber ein kurzer Besuch bei ihrer besten Freundin Ani war möglich.

Ani war eine begnadete Weberin; ihr Leinen machte sogar dem aus der Produktion des Hochdorfer Fürsten Konkurrenz. Sie konnte die feinsten Fäden spinnen, Fäden ohne einen einzigen Knoten – für Madrisa kam das einem Wunder gleich. Sie selbst hatte Spinnen und Weben so sehr gehasst, dass sie Ani früher einmal überredet hatte, das für sie zu übernehmen. Leider war Bonina ziemlich schnell dahintergekommen.

»Wie stellst du dir das vor, Madrisa?«, hatte ihre Lehrmeisterin sie angefahren. »Jedes junge Mädchen muss das lernen. Wie soll sie sonst die Kleidung für ihre Familie herstellen? Sollen dein Mann und deine Kinder später nackt umherlaufen?«

Madrisa hatte die Nase gerümpft. »Ich werde mal deine Nachfolgerin sein, die Heilerin von Heune. Und die, die über das Einhalten der Gesetze und die Riten wacht. Dann bin ich in der Lage, meinen Rat und meine Medizin gegen Kleidung für meine Familie zu tauschen. Du machst es doch genauso, oder?«

Bonina hatte sie fassungslos angesehen, hatte dann aber laut gelacht. »Wenn du das so siehst, werde ich dich ganz besonders rannehmen. Meine Liebe, du ahnst ja nicht, was du noch alles lernen musst!«

Bei allen Göttern – Bonina hatte Wort gehalten. Jeden Tag war sie mit ihr auf der Suche nach Heilpflanzen in die Wälder oder durch die Wiesen gestreift. Nur ein einziges Mal hatte sie deren Wirkstoffe, die beste Zeit für die Ernte sowie die Herstellung der Arznei erklärt, und wehe, wenn Madrisa das Gelernte am nächsten Tag nicht fehlerfrei wiederholen konnte! Doch das war kaum einmal vorgekommen, denn sie hatte das Wissen aufgesogen wie ein Schwamm. Sie hatte das Lernen sogar genossen, viel mehr jedenfalls als Spinnen oder Weben. Ani war da ganz anders: Für sie käme es nicht infrage, mit klammen Fingern ein winziges Würzelchen aus dem nassen Boden herauszupulen, einem Mann eine Eiterbeule aufzustechen oder eine Salbe herzustellen – was, wenn sie sich beim Zusammenmischen vertun würde?

Madrisa hatte sie deshalb einmal ausgelacht. »Du Heuchlerin! In deinem Gärtchen baust du doch alle möglichen Färbepflanzen an! Na, die erntest du doch auch, du trocknest sie, du pulverisierst sie und kochst und rührst sie stundenlang im Kessel, bis du den Farbton siehst, den du dir vorstellst! Im Grunde genommen mache ich ja nichts anderes.«

Ani hatte ihr widersprochen. »Es gibt einen grundlegenden Unterschied. Machst du einen Fehler, steht möglicherweise das Leben eines Menschen auf dem Spiel. Doch keine Farbe besitzt die Fähigkeit, jemanden zu töten.«

Dieser Satz war Madrisa im Gedächtnis haften geblieben. Auch jetzt, als sie Junas Zügel am Gartenzaun festgebunden und die Tür zu Anis Häuschen geöffnet hatte, musste sie beim Klappern des Webstuhls daran denken. »Ani? Störe ich?«

»Komm rein!«

Ihre Freundin war auch äußerlich das Gegenteil von ihr: Ani war klein und zart, aber das Auffallendste waren ihre kupferroten Haare, die ihr in feinen Löckchen über die Schultern fielen. Dazu passten ihre grünen Augen und die helle Haut – Ani war eine Schönheit. Jetzt drehte sie sich um. »Gerade wollte ich eine Pause machen. Hast du Lust auf einen Becher Milch?«

»Immer! Und zu einem Dinkelküchlein mit Honig und Nüssen würde ich auch nicht Nein sagen. Sag mal, für wen webst du das Tuch? Ich finde das dunkle Grün und Braun ein bisschen düster.«

»Ich habe die Farben nicht ausgewählt, es war …«

»Meta?«

»Richtig. Die Farben sind nicht nur grässlich, Meta wird auch aussehen wie eine Leiche, die ein paar Tage im Wasser lag. Aber was will ich machen? Der Wunsch des Kunden ist mir Befehl.«

»Hm.« Madrisa tupfte einen Tropfen Honig auf. »Ich hätte Meta gesagt, dass ihr die Farben nicht stehen, wo sie doch einen so fahlen Teint hat. Und dazu die dünnen Haare!« Sie stand auf. »Du solltest jemanden einstellen, der deine Kundinnen berät: Diese Farben stehen Euch, diese Rocklänge ist für Eure dicken Beine ungünstig, Ihr müsst Eure Augenbrauen zupfen … manche Frauen brauchen solche Anleitungen, Ani.«

Ihre Freundin lachte. »Ist das dein Ernst?«

»Aber ja!« Madrisa lachte. »Weißt du was? Wenn ich einer Patientin die Medizin in die Hand drücke, werde ich sagen: ›Übrigens, meine Liebe, wenn Ihr ein Gewand in fröhlichen, frischen Farben tragt, seht Ihr besser aus. Ihr fühlt Euch auch gleich viel gesünder. Schaut nur mich an – ich weiß, wovon ich spreche!‹«

»Du Angeberin!«

Noch immer lachend band Madrisa ihre Stute los. Als sie durch die Gassen ritt, wich sie etlichen streunenden Hunden, Schweinen und Ziegen aus, sie winkte dem Schmied zu und Punilla, der dicken Bäckerin, die die unvergleichlich guten Fladen backte. Schließlich ritt sie in ihren Hof, reichte Tott, dem jungen Sklaven, die Zügel und betrat ihr Haus.

Sie war spät dran, sie musste sich beeilen, sie hatte nämlich Odis Kindermädchen Cat versprochen, sie gegen Mittag am Ufer der Donau zu treffen. Schnell kleidete sie sich um und flocht die langen, goldblonden Haare zu einem Zopf. Dann eilte sie beschwingt und voller Vorfreude aus dem Haus.

Um zur Donau zu kommen, passierte sie ein anderes Tor. Sie grüßte die Wachen und steuerte auf das Kiesbett am Ufer zu. Drei Jungen schwenkten ein altes Fell durchs Wasser in der Hoffnung auf ein paar Goldflitter, denn überall dort, wo die Bäche in den Fluss mündeten, wurde Gold gewaschen. Doch an der noch jungen Donau war ein Goldfund eher unwahrscheinlich.

Mit Kiesel und Blümchen legten zwei kleine Mädchen ein Gärtchen an, ein etwas älteres Kind sammelte Flusskrebse in einen Korb, ein Junge hielt eine Angel ins Wasser. Madrisas Sohn Odi lud Hölzchen in sein hölzernes Schiffchen, dann zog er es an einer Schnur hinter sich her. Cat, sein Kindermädchen, feuerte ihn an, drehte sich aber um, als sie Schritte im Kies hörte.

»Oh, Madrisa!«, rief sie aus. »Wie schön du heute bist! Du hast dein feines Kleid angezogen!«

Der leichte Wollstoff, mit Waid blau gefärbt, fiel in sanften Falten bis über die Waden; in der Taille wurde er von einem gewebten bunten Gürtel, einem Geschenk von Ani, zusammengehalten. Wie bei jeder Frau baumelten daran ihre Beutel. Im einen verwahrte sie ihren Kamm und den Nagelschneider, im anderen steckten ein türkisfarbener Ring aus Glas, eine schwarz schimmernde Kugel, die aus einem sehr fernen Land den Weg zu ihr gefunden hatte, und ein Stück Feuerstein — alles Gegenstände, die sie vor bösen Geistern schützten und gleichzeitig die Verbindung zu den Göttern herstellten. Den Anhänger aus Bernstein trug sie Tag und Nacht an einer Lederschnur um den Hals. Bernstein, das wusste jeder, schützte den Träger vor dem Bösen. Unter ihrem Gewand verborgen baumelte an einem zweiten, längeren Lederband eine Klaue ihres Totemtiers, dem Luchs.

Mit wichtiger Miene stellte sich der Kleine vor sein Kindermädchen. »Mama hat sich wegen Baba schön gemacht. Der kommt heute zurück. Mit vielen, vielen Tieren, die er erlegt hat.«

»Nicht nur dein Vater hat sie erlegt, alle Jäger haben Anteil an einer erfolgreichen Jagd«, verbesserte Madrisa ihren Sohn. Sie küsste Odi und nahm ihn auf den Arm. »Wollen wir für Bonina Schlüsselblumen pflücken?«

Odi nickte.

»Zuerst wollen wir den Göttern ein Opfer bringen.«

»Guck mal!« Odi öffnete seine kleine Faust. »Ich habe zwei Muscheln.«

Beschämt senkte Cat den Kopf. »Ich habe nichts.«

»Ich schenke dir eine Muschel«, bot Odi an. »Mama, was hast du?«

Madrisa hob das Tuch, das in ihrem Korb lag.

»Oh! Ein Säckchen Getreide! Darüber freuen sich die Götter!«

Nur ein kleines Stück die Donau hinunter wuchs dicht am Ufer eine Erle. Dort war der heilige Ort. Seit Menschengedenken opferten hier die Krieger den Göttern nach siegreichem Kampf ihre Waffen. Frauen, die ein gesundes Kind zur Welt gebracht hatten, sowie Menschen, die von einer gefährlichen Krankheit genesen waren, legten hier zum Dank etwas Wertvolles für die Götter nieder. Madrisa gab das Säckchen dazu, Odi und Cat betteten die Muscheln in den feinen Sand, dann knieten sie nieder.

Aus übervollem Herzen dankte Madrisa den Göttern für ihr Glück: ihren gesunden Sohn Odi und den wunderbaren, liebevollen Mann Norim, der ein rechter Hüne und ein unvergleichlich guter Jäger war. Sie dankte den Göttern für ihre Freundinnen, für ihre Bekannten, für Juna, ihre Stute, für das große Haus, für ihren ganzen Besitz – sie hatte allen Grund, dankbar zu sein!

Odi sprang auf. »So! Jetzt gehen meine Beine aber los! Kommt ihr mit?«

Ein schmaler Pfad führte durch den Auenwald, dessen Boden wie Gold schimmerte. »So viele Schlüsselblumen für Bonina!«, rief Odi begeistert. Im Nu war der Korb gefüllt, und wieder war es Odi, der das Wesentliche aussprach. »Ich habe Hunger!«

Kurze Zeit später hatten sie den Waldrand erreicht. Da sahen sie, wie Reiter langsam und gemessen den Hügel hochritten.

Sie blieben stehen. »Mama«, Odi streckte den Finger aus, »das ist doch der Schimmel von Baba?! Warum sitzt er nicht im Sattel?« Gleichzeitig sagte Madrisa: »Die Jäger kommen schon zurück? Ich frage mich, weshalb sie nicht ihre Ankunft melden …«

In diesem Augenblick stieß Cat einen wilden Schrei aus. »Schau! Da liegt jemand überm Pferderücken! Ein Unfall! Es hat einen Unfall gegeben!«

Unwillkürlich berührte Madrisa ihren Bernsteinanhänger. In Windeseile setzte sie sich Odi auf die Schultern und rannte den Hügel hoch … durchs Tor … und weiter… und gerade, als sie und Cat ihr Haus erreichten, breitete ein Mann seinen Umhang auf dem Boden aus, auf den zwei Jäger eine reglose Gestalt betteten.

»Baba!« Odis Schrei gellte in Madrisas Ohren. »Das ist Baba!«

Cat nahm ihr den Jungen ab, ihr Herz klopfte wie rasend, der Schreck raubte ihr den Atem, aber Bonina hatte sie zur Heilerin ausgebildet, und dazu gehörte auch, sich in einer Notsituation zusammenzureißen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Ihre Lehrmeisterin hatte ihr auch gezeigt, wie sie mit langsamen Atemzügen die Fassung wiedererlangen konnte; die wendete sie nun an, und als ihr Herz nicht mehr so hämmerte, sank sie neben ihrem Mann auf die Knie. Er lag auf dem Rücken, konzentriert tastete sie seinen Leib ab, fühlte und sah keine Wunde, nirgendwo ein Tropfen Blut. Und doch … Behutsam drehte Madrisa seinen Kopf, sie legte ihre Hände um sein Gesicht, ihre Finger glitten über Schädel und Haare – dann sog sie zischend den Atem ein. Hier, genau oberhalb der rechten Schläfe, spürte sie eine Vertiefung, gut zwei Fingerbreit war der Knochen eingedrückt.

Sie richtete sich auf und warf ihren langen Zopf in den Rücken. Ihr Blick wanderte von einem Jäger zum anderen. »Mein Mann ist tot. Wie kann das sein?«

»Wir wissen es nicht«, erklärte Toland mit kühler Stimme. »Wir freuten uns über die erfolgreiche Jagd. Und dann diese Wendung … Es war ein Unfall. Nur ein Unfall.«

Madrisas fragte gefasst: »Die Jagd war also schon beendet?«

»J… ja. Eigentlich schon.«

Mit aller Macht kämpfte Madrisa den Schmerz in ihrem Inneren nieder. Und den Zorn, der sie fast zu übermannen drohte. »Mein Mann«, erklärte sie fast sachlich, »fand durch einen Stein den Tod. Durch einen Stein aus einer Schleuder«, setzte sie hinzu und musterte den Jäger, der ganz rechts von ihr stand. »Was hast du dazu zu sagen, Ulick?«

Nur wenige Männer konnten so präzise wie Ulick mit einer Schleuder umgehen; Madrisa traute ihm den Wurf zu, allerdings war er ein guter Freund ihres Mannes.

»Wage es nicht, mich für den Tod deines Mannes verantwortlich zu machen!« Ulicks Augen glühten. »Wage es ja nicht«, wiederholte er heftig. »Nicht nur ich beherrsche die Kunst!«

Madrisas Gesicht verlor jegliche Farbe: Ja, da gab es noch jemanden …

Jemand hatte Bonina, ihre Lehrmeisterin und Weise der Heuneburg, geholt. »Mein Mann! Er ist von mir gegangen!« Madrisa schluchzte auf, ihre Augen füllten sich mit Tränen, sie taumelte und wäre zu Boden gesunken, hätte Bonina sie nicht gehalten. Ihre Lehrmeisterin presste sie an sich und wiegte sie, bis ihre Tränen versiegten.

Männer hatten den Leichnam in Boninas Hütte getragen.

Vor Schmerz wie versteinert half Madrisa der Weisen, den Toten zu waschen und ihn in sein bestes Gewand zu hüllen.

Dann setzten sie sich links und rechts an sein Lager. Bonina stimmte die Totenklage an, und während Madrisa die kalte Hand ihres Mannes hielt, füllte sich der Raum mit Frauen. Bis zum Morgen sangen sie und bewachten den Toten …

Madrisa versank in ihrer Trauer. Sie erinnerte sich daran, wie Norim um sie geworben hatte, wie sehr sie ihn wegen seines Mutes und seiner Fähigkeiten als Krieger bewundert hatte, wie selbstlos und verständnisvoll er gewesen war, obwohl sie als Fürstin im Rang weit über ihm stand. Wie oft waren sie gemeinsam auf die Jagd gegangen! Wie viel hatte sie von ihm gelernt, und wie sehr hatte er sich über die Geburt des Sohnes gefreut …

Als der Morgen graute, verließen die Frauen eine nach der anderen den Raum. Da erst hob Madrisa den Kopf. »Mein Mann … Wie konnte ihn ein Stein treffen, wenn doch die Jagd beendet war? Ich verstehe das nicht.«

Plötzlich blickte sie wild um sich. »Wo ist mein Kind? Bonina, wo ist Odi?«

»Odi? Ich weiß es nicht. Cat wird sich um den Kleinen kümmern.«

Doch so war es nicht. Sie holten die Kinderfrau, und Cat sagte, der Fürst habe den Kleinen zu sich genommen.

Madrisa rannte aufgeregt zu ihrem Bruder. »Wo ist mein Sohn«, stieß sie atemlos hervor. Tamagur hob beruhigend die Hände. »Er ist draußen. Spielt mit seinen Freunden. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe.«

Aber Odi war nirgends. Niemand hatte den Kleinen gesehen. Madrisa kam fast um vor Angst. Wie von Furien gehetzt rannten Madrisa, Bonina und Cat durch die Straßen. Sie jagten durchs Handwerkerviertel, suchten bei den Bauern, fragten die Hirten – nichts. Odi war verschwunden, war wie vom Erdboden verschluckt.

Verzweifelt rannte Madrisa zurück zu ihrem Bruder. »Wo ist mein Sohn?«, schrie sie ihn flehentlich an.

Träge erhob er sich von der mit weichen Fellen bedeckten Bank. »So beruhige dich doch, liebe Schwester! Der Kleine wird mit einem Freund mitgegangen sein. Kinder sind nun mal so, die fragen nicht danach, ob sich die Mutter Sorgen macht.«

»Das glaubst du ja selbst nicht! Du hast meinen Sohn zu dir genommen! Wo ist er? Was hast du mit ihm gemacht?« Mit beiden Fäusten hämmerte sie ihm auf die Brust. »Du lächelst!«, keuchte sie. »Warum lächelst du? Sag, was geht in dir vor?«

Er hielt ihre Handgelenke fest. »Ich lächele, weil ich weiß, wie Kinder sind. Und weil du dich aufführst, als hättest du den Verstand verloren.«

»Ist das ein Wunder? Mein Mann wurde hinterrücks getötet! Mein Sohn hat seinen toten Vater gesehen! Du hast ihn in dein Haus gelockt! Jetzt rede endlich: Wo ist der Kleine?«

Ohne Madrisa in die Augen zu schauen, zuckte Tamagur die Schultern. »Ich weiß es nicht. Er ist ein Kind, er wird mit seinen Freunden spielen, also reg dich nicht auf. Geh jetzt und komm erst wieder, wenn du dich beruhigt hast.« Mit diesen Worten schob er sie weg und nickte einem seiner Männer zu. Der stieß sie einfach aus dem Raum.

Blind vor Tränen jagte Madrisa erneute durch die Gassen, gellend schrie sie immer wieder den Namen ihres Sohnes – doch Odi war nirgends zu finden.

Bonina hatte sich in ihre Behausung zurückgezogen. Dort entzündete sie eine Handvoll Kräuter. Als der zarte Rauch aufstieg, nahm sie Verbindung zu den Göttern auf. Sie sollten ihr zeigen, wo sich der kleine Odi aufhielt. Ihr Bitte wurde erfüllt, doch das, was sie im Rauch erblickte, war so furchtbar, dass sie aufsprang und zu Madrisas Haus eilte.

Zu spät. Eng zusammengedrängt, so, als müssten sie sich gegenseitig stützen, näherten sich einige Männer dem Haus. Einer trug ein kleines Bündel. Wie aus Stein gemeißelt stand Madrisa bereits an der Tür.

»Fürstin«, sagte einer der Männer leise. »Er trieb im Wasser. Wir fischten ihn heraus, aber«, Tränen rannen dem Mann über die Wangen, »wir kamen zu spät. Wir konnten nichts mehr für ihn tun.« Er legte ihr den Leichnam ihres Sohnes in die Arme.

Aus Madrisas Gesicht wich jegliche Farbe. Ihr war, als ob ihr Herz zu schlagen aufhörte. Sanft legte sie ihre Wange an Odis kaltes Gesicht und schloss vor Schmerz die Augen. Cat stand wie erstarrt neben ihr. Der Kleine sollte ganz allein bis zum Fluss hinuntergegangen sein? Niemals! Das war ganz und gar unmöglich …

Cat nahm der Fürstin den Kleinen ab – gerade noch rechtzeitig, denn Madrisas Beine trugen sie nicht mehr. »Auch noch mein Odi«, heulte sie auf. »Gestern mein Mann, heute mein Sohn. Oh, Bonina! Warum? Sag mir: warum?«

Und dann … dann fiel Madrisa in ein schwarzes Loch, tief hinunter … tiefer, immer tiefer fiel sie …

Bonina fing sie gerade noch auf. Rief mit einer Kopfbewegung ein paar Männer an ihre Seite. Sie trugen Madrisa in Boninas Haus hinüber, während Cat ihnen mit dem kleinen Leichnam folgte.

Madrisa versank in tiefer Bewusstlosigkeit. Es war kein Wunder, dass ihre empfindsame Seele den Tod ihres Mannes und des kleinen Sohnes nicht wahrhaben wollte.

Als sie später die Augen aufschlug, sah sie die Kräuterbündel, die von der Decke hingen. Sie fragte sich, weshalb sie auf einem Lager in Boninas Haus ruhte. Dann kam die Erinnerung zurück, und sie meinte, ihr Herz müsse vor Schmerz zerspringen.

Bonina hörte ihr Stöhnen. Sie setzte sich mit einem Becher an ihr Lager. »Du wirst schlafen«, sagte sie. »Der Trank wird deine Seele heilen.«

Die Bilder der leblosen Körper ihres Mannes und des kleinen Odi überlagerten sich, wirbelten umeinander, wurden eins, drehten sich immer schneller, gerieten in einen strudelnden Sog, wurden klein und kleiner, schwächer, noch schwächer … lösten sich auf … der Trank schenkte ihr Vergessen.

Tage vergingen. Immer wieder flößte ihr Bonina den Trank ein. Sie sorgte auch für Cat, die das Kind geliebt hatte und seit seinem Tod nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Vor allem aber kümmerte sie sich um die Toten. Sie entzündete Salbei und Wurzeln, um ihre Seelen vor dem langen Weg in die Anderswelt zu reinigen, sie wusch die Körper, kleidete sie in ihre Festtagsgewänder, wickelte sie in Tücher und bestimmte, dass beide im Grabhügel von Norims Eltern bestattet werden sollten, worauf der Hügel an der Morgenseite geöffnet wurde.

Dann kam der Tag, an dem Vater und Sohn der Erde zurückgegeben wurden. Cat gab Odi sein liebstes Spielzeug mit, das Schiffchen, damit er es auch in der Anderswelt an der langen Schnur hinter sich herziehen und sich beim Spielen an sein Kindermädchen erinnern konnte.

Mit verkniffenem Gesicht trat auch der Fürst ans Grab. Er legte Norims Waffen an dessen linker Seite nieder, danach bedeutete er seinen Männern, das Ferkel, das Messer, den Krug mit Met und den Trinkbecher aus Horn an der anderen Seite zu deponieren, denn er legte Wert darauf, dass Madrisas Mann gut gestärkt in der Anderswelt ankam. Damit Norim keinesfalls den Weg zurück antreten konnte, wurden ihm die Schuhe verkehrt herum angezogen. Von all dem bekam Madrisa nicht das Geringste mit.

Bonina, Kräuterkundige, Heilerin, Geschichtenerzählerin, Ratgeberin und Hüterin der Gesetze des Stammes in einer Person, stand im Rang unter dem Fürsten Tamagur, in der Bedeutung war sie ihm jedoch ebenbürtig.

Jeder Lehrmeister hatte an seinen Schüler oder seine Schülerin die Geschichte des seit Urzeiten besiedelten, ins Tal der Donau vorspringenden Geländerückens weitergegeben, des Gebiets also, in der Kelten in der Stadt Heune lebten und Handel trieben.

Sie wusste, welche Menschen sich dort als Erste niedergelassen hatten, wovon sie sich ernährten, welche Tiere sie jagten und welche Schicksale sie ereilten.

Bonina konnte noch viel mehr. Sie wusste um Tamagurs Feigheit, sie konnte seine Gedanken lesen wie ein Jäger die Fährte eines Wildschweins, sie war die Einzige, die seine Ängste und sein verzweifeltes Streben nach Sicherheit kannte. Meist gelang es ihr mit ruhigen und sachlichen Worten, den Mann vor übereilten Entscheidungen und damit vor sich selbst zu schützen.

Oft gewährten ihr die Götter einen Blick in die Zukunft. Auf das, was sich ereignen würde. Manchmal, leider sehr selten, gestatteten sie ihr auch, das Leben einer Person geringfügig in eine andere Richtung zu lenken, aber die Götter erlaubten ihr nicht, das Schicksal eines Menschen, das ihm vom Augenblick seiner Geburt an bestimmt war, ganz zu verändern. Sie konnte nur helfend zur Seite stehen.

War das eine Gabe der Götter oder ein Fluch? Das hatte sich Bonina oft gefragt. Als sie noch jung war, hatte sie dagegen rebelliert, hatte sich – immer erfolglos – mit den Göttern gemessen. Mit zunehmendem Alter war sie ruhiger und gelassener geworden. Resigniert hatte sie nicht, das lag nicht in ihrem Wesen. Aber sie akzeptierte den Willen der Götter. Was anderes blieb ihr auch nicht übrig: Als ihr die Götter kundtaten, dass Madrisa ihre Nachfolgerin werden sollte und sie das Mädchen entsprechend auszubilden hatte, war sie von deren Wahl nicht sehr angetan gewesen. Zu übermütig, ja sogar zu oberflächlich war sie ihr vorgekommen. Erst nach und nach hatte sie erkannt, wie eingeschränkt ihr Blick gewesen war. Madrisas überschäumende Lebensfreude, ihre Wissbegier und ihr Forscherdrang, verbunden mit ihrer Sensibilität und der Fähigkeit zu tiefem Mitgefühl, machten sie zu einem ganz besonderen Menschen.

Als Bonina am übernächsten Tag nach ihr schaute, saß Madrisa auf ihrem Lager und blickte ihr mit wachen Augen entgegen. »Ich habe nachgedacht. Mein Bruder, der Fürst, hat es getan«, sagte Madrisa mit harter Stimme.

»Oh ja«, bestätigte Bonina.

»Er nahm nicht an der Jagd teil?«

»Nein. Er schleuderte den Stein aus dem Hinterhalt.«

»Warum keinen Pfeil?«

»Den hätte man dem Schützen zuordnen können.«

»Der dafür hätte sterben müssen. So aber …«

»Kann ihm niemand die Tat anlasten. Er ist schlau, dein Bruder. Und sehr gefährlich.«

»Nein, niemals! Ich liebe meinen Bruder, und er liebt mich, niemals würde er mir das antun! Warum sollte er auch?«

»Du weißt um das Gesetz: Dein Sohn wäre sein Nachfolger geworden. Aber Tamagur ist ein Jahr jünger als du. Die Aussicht, in wenigen Jahren von deinem Sohn abgelöst und bedeutungslos zu werden, machte ihm Angst. Deshalb wurde Odi ertränkt.«

Krampfhaft hielt Madrisa die Tränen zurück. »Weshalb mein Mann? Mein Norim?«

»Was hätte Tamagur gewonnen, wenn du in wenigen Monaten einen neuen Sohn bekommen hättest?«

»Also liebt er mich nicht. Er tötete er aus Angst … so viel Angst …«

»Und so viel Schwäche und Dummheit. Tamagur hätte einen anderen Weg wählen können. Als Odis Ratgeber hätte er eine Menge Macht besessen.«

»Das genügte ihm nicht?«

»Vielleicht hätte ihm seine Macht als Ratgeber sogar genügt, aber die Gier und seine Angst, an Macht einzubüßen, hinderte Tamagur, an diese Möglichkeit überhaupt zu denken. Geschweige denn, sie in Erwägung zu ziehen. Angst lähmt. Sie verstellt den Blick, Madrisa.«

Madrisa griff sich mit beiden Händen an den Kopf. »Warum nur haben mich die Götter mit einem solchen Bruder bedacht!«

Bonina strich ihr tröstend übers Haar. »Wie gesagt, dein Bruder denkt nur an seine Zukunft. Niam, deine Halbschwester, ist noch zu jung für einen Mann, noch kann sie keinem Kind das Leben schenken. Und ob es dann ein Junge sein wird, liegt in der Hand der Götter. Für deinen Bruder bedeutet die Frist viel; für ihn sind das, was seine Macht betrifft, sichere Jahre.«

»So weit voraus plant mein Bruder … daran habe ich nicht gedacht.«

Bonina öffnete die Tür und blinzelte in die Sonne. »Setz dich zu mir auf die Schwelle. Die Wärme wird dir guttun.«

Sich zuerst am Tisch, dann an der Wand abstützend, ließ sich Madrisa neben Bonina nieder. Sie hielt ihr Gesicht in die Sonne, dann sah sie sich um. »Wie jetzt … die Schlüsselblumen welken bereits?«

»Du wirst dich wundern: Auch die Veilchen sind schon verblüht.«

Madrisa runzelte die Stirn. »Ich bin dünn geworden. Wie kommt es, dass ich noch am Leben bin?«

»Cat und ich haben dir immer wieder ein Löffelchen Brühe eingeflößt.«

Madrisa fühlte sich leicht benommen, dazu verschwamm alles vor ihren Augen – plötzlich richtete sie sich mit einem Ruck auf. »Bonina! In meinem Kopf höre ich deine Gedanken, als würdest du sie aussprechen!«

»Du konntest schon immer die Gedanken anderer hören, aber du wolltest es nicht. Es interessierte dich nicht, du hast einfach nur dein Leben genossen. Das war in Ordnung, aber nun wollen die Götter, dass du dir deiner Verantwortung bewusst wirst. Das kann dir dein Leben retten, wenn du jemandem begegnest, der dir nicht wohlgesinnt ist.«

»Ich verstehe es noch immer nicht: Die Lippen bewegst du nicht, kein Laut kommt aus deinem Mund, und doch tauschen wir uns aus. Wie kann das sein?«, fragte Madrisa.

Bonina blickte sie an. »Du hast mal gesagt, das Leben bestehe für dich aus lauter Honigtagen. Damit du lernst, dass das nicht so ist, mussten die Götter dich auf den Weg in die Anderswelt schicken. Dazu kommt, dass du meine Nachfolgerin wirst; als Weise, liebe Madrisa, bist du ein Werkzeug der Götter. Nicht dein Wille – ihr Wille geschieht. Doch sie unterstützen dich. Zum Beispiel, indem sie dir manchmal gestatten, die Gedanken eines anderen zu hören, so wie jetzt. Allerdings musst du deinen Teil dazu beitragen, aber das kannst du, denn ich habe dich gelehrt, deinem Inneren zu lauschen. Und ihm zu vertrauen, was noch viel wichtiger ist. Es wird vorkommen, dass dir ein Mensch seine Gedanken nicht offenbart. Das wird dich verunsichern, in diesem Fall musst du besonders wachsam sein, denn dann handelt es sich um einen sehr gefährlichen Menschen. Oder«, setzte Bonina nach kurzem Nachdenken hinzu, »oder aber er ist so harmlos, dass er so gut wie gar nichts denkt.«

Madrisa rannen die Tränen übers Gesicht. Sie haderte mit den Göttern, verzweifelt fragte sie, weshalb sie sie nicht bei Mann und Kind in der Anderswelt gelassen hatten – denn dass sie dort gewesen war, stand für sie außer Frage. »Warum haben mich die Götter zurückgeschickt?!«

Bonina strich ihr über die Haare. »Die Frage kannst nur du beantworten. Nein, besser: Diese Frage wird dich auf deinem künftigen Weg begleiten. Sie ist dein Weg.«

»Wie grausam! Soll ich ein Leben führen, das ich gar nicht will? Bonina, warum soll ich etwas tun, nur weil es die Götter wünschen?!«

»Meinst du, ich wurde jemals gefragt?«, fuhr Bonina auf. Dann zwang sie sich zur Besonnenheit. »Hör zu, Madrisa. Ich musste dich zu meiner Nachfolgerin ausbilden. Das wollte ich nicht, denn du warst eine widerspenstige Schülerin – ohne dich wären meine Tage wesentlich angenehmer gewesen. Du hast mich Kraft und Nerven gekostet, meine Liebe, und glaub mir: Für mich bestand die Zeit aus sehr wenigen Honigtagen. Nicht, dass ich dich nicht geliebt hätte, aber du warst … schwierig. Dickköpfig. Mit deinem ewigen Warum und Wieso. Du hast alles hinterfragt.« Bonina strich sich über die Stirn. »Ich gebe zu, dass mich deine Ergebnisse oft erstaunt haben, und im Endeffekt haben wir beide voneinander gelernt. Aber nun trink, du musst zu Kräften kommen.«

»Wozu?«

»Damit du dich auf deinen Weg machen kannst.«

Was immer Bonina zubereitet hatte – Madrisa zwang sich zum Essen. Appetit hatte sie keinen, aber sie wollte, nein: Sie musste zu Kräften kommen. Ein Gedanke hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt; er war es wert, weiterverfolgt zu werden. In Boninas Hütte ging das nicht; sie brauchte den Himmel über und die Weite der Landschaft um sich, und überhaupt: Richtig nachdenken konnte sie nur auf ihrem Felsen.

Wo die Hochebene steil ins Tal abfiel, hatten die Gletscher der Eiszeit einen Findling, zweimal so hoch wie ein Mann, hinterlassen. Früher, als sie noch unbeschwert und glücklich gewesen war, war das ihr Lieblingsplatz gewesen.

Heute aber ließ sie sich auf der abgeflachten Felssäule nieder, um zu trauern. Und um sich über ihren Weg klar zu werden.

Die Sonne war aufgegangen und wärmte ihr den Rücken. Leichter Nebel hing überm Fluss, sie sah die Lastkähne, die an der Anlegestelle vertäut waren. In den Bergen hatte die Schneeschmelze eingesetzt, und die Donau führte reichlich Wasser.

Madrisas Blick schweifte zu dem Hügel hinüber, auf dem das große Herrenhaus des Fürsten der Heuneburg stand. Ihr Magen verkrampfte sich beim Gedanken an ihren Bruder, der ihren Mann und ihren Sohn getötet hatte. Was war ihm wichtiger als die Liebe zu seiner Schwester? Was hatte ihn zu einem solch mitleidlosen, selbstsüchtigen Menschen gemacht? Madrisa krallte die Hand in den Stein und überdachte ihre nächsten Schritte.

Den Rang des Fürsten erbte nicht dessen Sohn, sondern sein Neffe. Das bedeutete, dass sie als Mutter des künftigen Fürsten den zweithöchsten Rang in der Heuneburg innehatte. Nach Boninas Tod wäre sie als Heilerin nicht nur für das Wohl der Lebenden verantwortlich, sondern auch die künftige Richterin. Ihr Bruder hatte zwei Morde zu verantworten, und das Gesetz lautete: Leben für Leben.

Es wäre ein Leichtes, ihren Bruder zu töten. Sie würde Gift nehmen.

Doch wie sie ihren Bruder kannte, rechnete er damit, dass sie ihn töten würde. Er würde sich schützen, ganz klar, aber mit der Zeit würde ihm das bestimmt lästig werden. Also würde er auch sie töten. Eher früher als später.

Daraus folgte: Sie musste ihm zuvorkommen. Ein schnell wirkendes Gift in den Becher, und sie wäre die Fürstin der Heuneburg. Was aber zu der Frage führte, wer denn ihr Nachfolger werden würde, da sie Mann und Sohn verloren hatte. Nun, die Antwort war einfach: Sie würde die Herrschaft ausüben, bis ihre Schwester Niam einem Sohn das Leben schenkte. Die war aber erst dreizehn Jahre alt.

Also doch Gift? In der Not frisst ein böser Geist auch eine gute Seele, dachte sie. Ihr widerstrebte diese Lösung. Sie war einfach, sie war schnell, aber war sie nicht zu simpel? Ein Schluck – und ihr Bruder würde mit allen Ehren und bestens mit Speis und Trank, mit Gold und Waffen ausgestattet in der Anderswelt ein wunderbares Leben führen. Das war doch keine Strafe!

Im Grunde genommen war Tamagur ein ängstlicher Bedenkenträger, der in steter Furcht vor einem tatsächlichen oder vermeintlichen Konkurrenten lebte.

Einen jedoch fürchtete Tamagur: den Fürsten von Hochdorf. Der, so jammerte ihr Bruder ständig, könnte ihm wirtschaftlich gesehen den Rang ablaufen. Ganz von der Hand zu weisen war das nicht; erst neulich hatte ihr ein Händler im Vertrauen berichtet, dass der Hochdorfer gewebte Stoffe anbot, die ihresgleichen suchten. Nicht nur solche aus Wolle oder Leinen, nein, dort experimentierten die Weber sogar mit Gräsern und Dachs- und Marderhaaren.

Gut, aber das beunruhigte sie nicht wirklich. Bedenklich war allerdings, dass der Fürst von Hochdorf diese unfassbar wertvolle rote Farbe kaufen wollte. Angeblich könne man die irgendwo im Süden, also jenseits des Gebirges, auftreiben. Wenn ihm das gelänge, müsste sich Tamagur tatsächlich warm anziehen … oha! Wie elektrisiert sprang Madrisa vom Felsen.

Jetzt musste sie sich bewegen! Mit den Händen auf dem Rücken ging sie die Hügelkante entlang, und bei jedem Schritt entwickelte sich der anfängliche Hauch einer Idee nach dem Prinzip weiter: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Als die Sonne hoch am Zenit stand, fühlte sich Madrisa fast so energiegeladen wie in früheren Zeiten. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich die Energie nicht aus der Freude am Leben speiste. Aber auch nicht Rachsucht oder Wut lag ihr zugrunde, nein, jetzt lag ihr Weg vor ihr.

Steinig würde er sein, voller Abgründe und Gefahren, die ihr alles abverlangen würden. Aber, sie biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste, um nichts in der Welt würde sie kneifen. Sie nicht. Nicht sie, die Schwester des Mörders. Das war sie ihren Lieben schuldig.

Sie griff nach der Bernsteinscheibe, die an einer Schnur auf ihrer Brust lag. Demütig bat sie die Götter um Hilfe. »Schenkt mir zum Wollen das Vollbringen.« In diesem Augenblick ließ sich ein Marienkäferchen auf ihrer Hand nieder. Sie lächelte und rutschte vom Felsen. »Danke, ihr Götter!«

Zurück in Boninas Hütte bat sie Cat, zu ihrem Haus zu gehen und mit der Schatulle, in der sie ihren Schmuck aufbewahrte, und mit ihrem allerbesten Kleid zurückzukommen, und danach musste Cat noch den Schmuck ihres Pferdes holen. Anschließend bat sie um Seifenkraut und warmes Wasser für ein Bad, stieg in den Bottich, rubbelte die Glieder mit Kleie, vermischt mit Minze und getrockneten Blüten der Wildrosen, wusch die Haare und ließ sie dann in der Sonne trocknen. Sie cremte sich mit einer Salbe aus Fett und Honig ein, schnitt die Nägel und polierte sie mit Kreide.

Danach ließ sie Cat den alten Rango holen. Rango war ein noch immer recht frecher Kerl, ein Schlawiner, aber er war auch ein treuer Freund und hatte für sie schon viele Botengänge erledigt. »Richte dem Fürsten Folgendes aus: Bei Sonnenuntergang werde ich ihn aufsuchen. Was ich zu sagen habe, duldet keinen Aufschub. Genau das sagst du ihm. Achte darauf: Ich werde den Fürsten nicht be-, ich werde ihn aufsuchen. Und komm mit meinem Pferd zurück!«

Bonina und Cat halfen Madrisa beim Ankleiden. Zuerst schlüpfte sie in ihr Festgewand aus feinster, mit Urin reinweiß gebleichter Wolle, dessen Fülle an den Schultern mit Spangen aus Gold und Bernstein zusammengehalten wurde. Um die Taille schlangen sie den breiten, reich verzierten Gürtel aus Bronze. Er reichte Madrisa bis zur Brust und wurde im Rücken mit feinen Schnüren geschlossen. Sie legten ihr das lange, mehrlagige Collier aus rötlichem Bernstein und goldenen Perlen an und streiften ihr alle schwarz glänzenden und goldenen Arm- und Fußreifen über, die sie besaß – und das waren nicht wenige.

Schließlich befestigten sie die goldenen Kugeln an den Schläfenringen. Beides zusammen war zu lang und zu schwer, als dass man es in den Ohrläppchen hätte einhaken können. Die Kugeln reichten bis zur Schulter und wurden daher an einem Haarreif angebracht, der einem weiteren Zweck diente: Er hielt Madrisas goldblonde Haare – an diesem Nachmittag trug sie sie offen – aus dem Gesicht.

»Schwarz, Rot, Gold«, sagte Cat ehrfürchtig. »Und dazu das weiße Gewand – alles zusammen ist atemberaubend, Madrisa!«

In der Zwischenzeit war Rango zurückgekommen und hatte sich um Madrisas Pferd gekümmert. Hatte ihm den Stirnpanzer aus Bronze angelegt, der Juna von der Stirn bis zum Maul reichte. Hatte die Mähnenzier und die riesigen gebogenen Eberzähne mit den Klapperblechen befestigt und hielt die Zügel, als sich Madrisa in den Sattel schwang.

»Meine Fürstin!« Rango salutierte. »Lass dich von deinem Bruder nicht zur Schnecke machen. Gib’s ihm!«

Madrisa hob die Hand. »Genau das habe ich vor.«

Noch einmal ordnete sie das Collier, dann schnalzte sie mit der Zunge. Ritt zum Haus des Mörders, der auch ihr Bruder war: geschmückt mit allen Zeichen ihres Ranges und eingehüllt in den Strahlenglanz der untergehenden Sonne.

Von der Heuneburg bis zum Hinterrhein

Madrisa streifte die Ringe von den Armen und Beinen, Bonina nahm ihr das Collier ab, und Cat löste die Schnüre am Bronzegürtel. »Nun mach’s doch nicht so spannend! Wie ist es gelaufen, Madrisa? Was hast du zu Tamagur gesagt?«

Behutsam legte Madrisa den Stirnreif mit den beiden Schläfenringen ins Kästchen, schüttelte die Haare nach hinten und setzte sich auf einen Schemel. Hatte das Gesicht ihres Bruders, des Mörders, vor Augen und sagte: »Zuerst schickte ich die Wachen aus dem Raum. Das gefiel ihm nicht, aber ich meinte nur, ›Glaub mir, es ist besser für dich, mein lieber Bruder‹. Das machte ihm zu schaffen. Er ist sich darüber im Klaren, dass ich ihn ohne Weiteres umbringen könnte: vergiften, verfluchen oder beides zusammen. Er hatte Todesangst. Konnte seine Hände nicht stillhalten. Wechselte ständig die Position, Schweiß stand ihm auf der Stirn, seine Augen irrten in alle Richtungen.«

»Und dann?«, hauchte Cat.

»Dann spielte ich mit ihm. Plauderte übers Wetter und die Ernte und über sein Pferd. Über den Wasserstand der Donau und über die Händler. Die Menge und Qualität ihrer Waren. Welchen Gegenwert sie von den Heuneburgern erwarten. Nebenbei erfuhr ich, welcher Händler in den nächsten Tagen eintreffen wird.«

»Nämlich?«

»Ari.« Madrisa machte eine kurze, bedeutungsvolle Pause. »Er kommt aus dem Norden.«

Bonina reichte Madrisa einen Becher Wasser. »Ari. Der Grieche, der mit Bernstein handelt.«

»Richtig. Derjenige, der den rohen Bernstein über das Gebirge trägt, wo er in einer berühmten Werkstatt zu Schmuck«, Madrisa berührte die Fibeln an ihrer linken und rechten Schulter, »verarbeitet wird.«

»Den ihm die Reichen im Süden aus den Händen reißen«, ergänzte Bonina. »Oder du, meine Liebe, denn ganz besonders schöne Stücke trägt Ari übers Gebirge zurück. Was bedeutet, dass er den gefährlichen Weg schon oft gemeistert hat.« Die beiden Frauen sahen sich an.

Cat wurde ungeduldig. »Und? Möchtest du ein neues Schmuckstück, Madrisa?«

Die ging nicht auf die Frage ein. »Ein Händler will Felle aus dem Norden gegen einen Lastkahn tauschen. Ich riet meinem Bruder, nur die Weißen mit den schwarzen Schwanztupfen zu nehmen.«

»Die vom Hermelin.« Bonina runzelte die Stirn. »Sie sind selten. Hat er denn genügend?«

»Das zu fragen hat mein Bruder vergessen.« Madrisa schüttelte den Kopf. »O ihr Götter! Wie blind war ich gewesen! Ich habe nicht gesehen, was für ein Dummkopf er doch ist – er kann nicht mal handeln. Jedenfalls hat er sich während des Gesprächs etwas beruhigt. Ich bin dann aufgestanden und habe mich höflich verabschiedet. An der Tür habe ich ihm über die Schulter zugeworfen: ›Ach, fast hätte ich’s vergessen. Ich werde kurze Zeit weg sein. Rango kümmert sich um meine Stute, Cat wird in meinem Haus wohnen. Sollte ihnen etwas zustoßen, wird Bonina in meinem Sinne handeln. Du weißt: Auge um Auge. Zahn um Zahn. Vor allem aber: Leben für Leben. Vergiss das nicht; im Übrigen unterhalten wir uns wieder nach meiner Rückkehr.‹«

Bonina nickte zustimmend. »Das hast du gut gemacht. Hast ihn im Unklaren gelassen, weshalb du in deiner ganzen Herrlichkeit zu ihm gekommen bist. In Angst und Schrecken wird er seine Tage zubringen. Und erst die Nächte! Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.«

»Das habe ich bezweckt, aber ich will mehr.«

Cat riss die Augen auf. »Wirklich? Was denn?«

»Cat, genau das wird mein Bruder herausfinden wollen. An Bonina wagt er sich nicht heran, aber du wärst eine leichte Beute. Für dich ist’s besser, wenn du nichts weißt.«

Cat war nicht auf den Kopf gefallen. »Du hast Ari …«

Madrisa schnellte hoch und baute sich mit vor Wut sprühenden Augen vor Cat auf. »Weder ich noch Bonina haben den Namen je erwähnt! Hüte deine Zunge, Cat, du weißt doch, wie grausam mein Bruder sein kann. Wenn er eine Information haben will, wird er sie aus dir herausprügeln.«

»Und wenn er sie hat, lässt er dich töten«, fügte Bonina kalt hinzu.

Cat hielt sich die Ohren zu. »Ich habe nichts gehört, ehrlich nicht«, wimmerte sie. Mit einer fahrigen Geste ordnete sie die Haare, dann stand sie auf. »Ich schau mal nach den Ziegen.«

Bonina nickte. »Ja. Mach das.« Sie wartete, bis das Mädchen die Hütte verlassen hatte und außer Hörweite war. »Du wirst dich Ari anschließen.« Das war eine Feststellung. »Was bezweckst du?«

»Auge um Auge. Zahn um Zahn. Leben um Leben«, sagte Madrisa leise. »Ich habe mich gefragt, was meinem Bruder das Wichtigste ist. Die Liebe zu mir oder zur Familie ist es nicht. Es ist Macht. Macht gibt ihm Sicherheit, aber das ist nicht alles. Nur wenn er Macht ausüben kann, fühlt er sich lebendig. Ich kann es auch anders formulieren: Ohne Macht ist er tot. Also«, schloss sie, »nehme ich ihm seinen liebsten Besitz: die Macht.«

»Für jemanden, der nur sich selbst liebt, ist das eine grausame Strafe«, stellte Bonina anerkennend fest. »Du wanderst also mit Ari über die Berge. Und dann?«

»Mache ich mich auf die Suche nach der roten Farbe.«

»Die du nach deiner Rückkehr Tamagurs größtem Konkurrenten anbieten wirst. Dem Fürsten von Hochdorf. Der …«

»… auf unserer Seite der Alpen schon jetzt mit den wertvollsten Stoffen handelt. Hat er auch noch als Einziger in der Gegend das königliche Rot, hat Tamagur dem nichts entgegenzusetzen. Auf der Heuneburg werden zwar die meisten Waren umgeschlagen, aber wir produzieren nichts, was seinen kostbaren Stoffen gleichkäme. Und vergiss nicht, dass der Hochdorfer noch eine zweite, ebenso unschlagbare Ware anbietet.«

»Natürlich!« Boninas Augenbrauen schossen in die Höhe. »Das Eisen.«

Vor langer Zeit waren unweit von Hochdorf entfernt reiche Eisenerzvorkommen entdeckt worden. Vorausschauend, wie der Hochdorfer Fürst nun einmal war, hatte er zusätzlich zu den örtlichen Bergleuten hoch spezialisierte Bergarbeiter ins Land geholt. Die förderten eisenhaltiges Gestein aus der Erde, doch um das Metall aus dem Stein zu schmelzen, brauchte man Holzkohle – die gab mehr Hitze ab als Holz –, und so hatte er auch Köhler angeworben.

Die Erzaufbereitung, Verhüttung und erste Weiterverarbeitung der Eisenluppen sicherte den Menschen im Nordschwarzwald ein gutes Auskommen, denn wegen der langen und schneereichen Winter konnte kaum Landwirtschaft betrieben werden. Jedenfalls hatte der Fürst von Hochdorf den Schatz erkannt, der da im Erdreich lag und nur darauf wartete, geborgen zu werden. Unten im Tal befand sich der perfekte Transportweg: die Enz. Der Fluss entsprang im Schwarzwald, floss in den Neckar, der in den Rhein, und der wiederum in ein unfassbar großes Meer, an dessen Küsten sich Länder befanden, von denen man aus den Berichten der Händler wusste.

Wieder einmal hatte Bonina Madrisas Gedanken gehört. »Zwei Flüsschen entspringen auf den Höhen der Schneeberge. Erst im Tal vereinen sie sich zum großen Rhein. Dort befindet sich eine Siedlung. Da hältst du dich ans erste Flüsschen. Wenn du ihm bis fast zur Quelle folgst, gelangst du zu einer Stelle, von wo aus du über die Berge und in den Süden gelangst. Leider ist das einer der gefährlichsten Übergänge über die Alpen.«

»Es ist aber einer der kürzesten Wege«, erwiderte Madrisa. »Ari hat mir mal gesagt, dass er deshalb immer diesem Fluss folgt. Allerdings wird er jetzt im Frühsommer und nach der Schneeschmelze viel Wasser führen.« Madrisa stand auf. »Ich fürchte mich nur vor Menschen, Bonina.«

Die ging nicht darauf ein. »Die Frage ist: Nimmt Ari dich mit?«

Madrisa glättete die Haare mit den Fingern und flocht sie zu einem Zopf. »Ihm wird nichts anderes übrig bleiben.«

»So kenne ich dich«, sagte Bonina ruhig. »Du wirst mich verlassen. Du kannst nicht anders, denn du kennst die Wahrheit über deinen Bruder. Doch wer die Wahrheit kennt«, warnend hob Bonina den Finger, »wird auch zu ihrem Opfer. Hüte dich vor ungerechten Handlungen aus Zorn oder Hass oder der Sucht nach Vergeltung. Versprich mir das, Madrisa.«

Am nächsten Morgen jammerte Bonina, der Beinwurz vom vorigen Jahr sei verschimmelt, Cat müsse sofort neue Wurzeln besorgen.

Als das Mädchen mit dem Sammelkorb am Arm im Wald verschwunden war, stellte sie für Madrisa die wichtigsten Heilkräuter zusammen und füllte die Wurzeln, Kräuter und Blüten in einzelne Beutel. Dann mischte sie die vorsorglich über Nacht eingeweichten Getreidekörner mit Fett, Kräutern, Honig und getrockneten Beeren, formte Küchlein und backte sie in heißer Asche. Diese Kraftnahrung würde Madrisa mit neuer Energie versorgen. Zuletzt nahm sie ein großes Stück Schinken – getrocknet und geräuchert – vom Haken und beschrieb über ihm mit Zeige- und Mittelfinger ein magisches Zeichen.

Auch Madrisa war beschäftigt. Am Morgen hatte sie sich ein Herz gefasst und war zum ersten Mal wieder in ihr Haus gegangen. Mit zusammengebissenen Zähnen hatte sie auf ihr früheres Lager geschaut, hatte vom Bettchen ihres Sohnes ein Kissen ans Gesicht gepresst und mit geschlossenen Augen den zarten Duft eingeatmet. Fast wäre sie zusammengebrochen, doch in diesem Augenblick flog ihre zahme Amsel durch die offen stehende Tür und ließ sich auf dem Kasten neben dem Lager nieder. Minutenlang verharrten sie Auge in Auge, bis der Vogel den Kopf ganz kurz zwischen die Federn schob, die Flügel spreizte und sich auf Madrisas Schulter niederließ. Behutsam kniff er mit dem Schnabel in ihr Ohrläppchen, dann ließ er die Tonfolge hören, mit der er abends sein Schlaflied beendete. »Du nimmst Abschied«, sagte Madrisa leise. »Du weißt, dass ich auf eine lange Reise gehe. Pass auf dich auf, kleine Amsel. Und vergiss mich nicht.«

Noch einmal kniff sie der Vogel ganz zart ins Ohrläppchen, dann flog er auf ihre ausgestreckte Hand, blickte sie mit seinen schwarzen Knopfaugen unverwandt an, stieß einen schrillen Laut aus und flog ins Freie.

Madrisa wischte eine Träne aus dem Augenwinkel und machte sich endlich an die Arbeit. Sie legte ihre Kleidung zusammen: das warme und ein leichteres Gewand, den Umhang, die Unterhemden aus feinem Leinen, die wollenen Fußlappen und die festen Winterschuhe. Dann, nach einigem Nachdenken, legte sie das dicke wollene Hemd und die karierte Hose ihres Mannes obenauf. Warum denn nicht?, dachte sie. In den Bergen wird es kalt sein, und in der Fremde kennt mich niemand.

Sie nahm Norims Rucksack vom Haken, und wieder stürmten Erinnerungen auf sie ein: Vor einiger Zeit hatte sie ihn bei einem Händler gesehen und sofort gewusst, dass er etwas Besonderes war. Der Fellsack hing nämlich nicht nur an den beiden Schulterriemen, er war an einem Gestell aus Weidenruten befestigt, die dem Rücken angepasst waren und das Gewicht gleichmäßig verteilten – eine sehr sinnvolle Verbesserung. Madrisa flossen die Tränen über die Wangen, als sie daran dachte, wie dankbar und stolz Norim gewesen war.

Energisch trocknete sie die Tränen. Später, dachte sie wieder einmal, später kann ich trauern. Sie stellte den Rucksack aufs Lager; er hatte zwei seitliche Halterungen: Die eine diente zum Einhängen eines Wassersacks, die andere für Norims Messer. Nun stand sie vor einer wichtigen Entscheidung. Welche Gegenstände von Wert sollte sie mitnehmen? Es war eine grundsätzliche und keine Frage der Eitelkeit, denn jedes Schmuckstück war ein Hinweis auf Herkunft, Stand und Vermögen.

Sie öffnete das Kästchen und nahm den kleinen Beutel mit den goldenen Körnchen und Flittern heraus. Gegen Gold ließ sich so gut wie alles tauschen. Auch Ari würde sie Gold geben, damit er sie über die Berge führte. Dann überlegte sie lange und gründlich. Zuerst nahm sie den goldenen Halsreif in die Hand, aber den legte sie gleich wieder zurück. Die Arm- und Fußringe? Nein, die nicht, aber das Armkettchen mit den bunten Perlen aus Ton. Das schmückte, war aber nicht besonders wertvoll. Das Collier? Ausgeschlossen. Die goldenen Fibeln mit den Bernsteinperlen kamen auch nicht infrage, die einfachen waren gut genug. Und was war mit den langen Schläfenringen, in die man zusätzlich die goldenen Kugeln einhängen konnte? Die hatte Norim ihr nach der Geburt ihres Sohnes geschenkt. Extra für sie hatte er sie vom Goldschmied auf der Heuneburg anfertigen lassen. Madrisa zögerte, dann legte sie die Schläfenringe und die goldenen Kugeln zum Armkettchen. Nein, die ließ sie nicht zurück. Wie das Kissen ihres Sohnes waren sie Teil ihrer Vergangenheit.

Ihren Webstuhl streifte sie nur mit einem flüchtigen Blick. Das Weben war ja nie ihre Sache gewesen, viel lieber hatte sie Pflanzen und Wurzeln gesammelt, aber am allerliebsten hatte sie sich unten am Fluss mit den Händlern unterhalten. Hatte sie gefragt, woher sie kamen und wohin sie mit welchen Waren unterwegs waren. Wie die Landschaften aussahen, die sie zu Fuß oder mit dem Boot durchquert hatten, wie die Menschen in entfernten Gegenden lebten, was sie aßen, wie sie sich kleideten, was sie anbauten, womit sie handelten und welche Götter sie verehrten.

Jede neue Auskunft hatte sie in ihrem Kopf gespeichert, und mit der Zeit hatte sie erkannt, dass niemand auf der Heuneburg über ein vergleichbares Wissen verfügte. Sie hatte es an ihren Sohn weitergeben wollen, doch der war ja nun in der Anderswelt. Somit würde ihr Wissen mit ihr sterben. Was schade war. Sehr zu bedauern sogar. Aber nicht zu ändern. Obwohl ein Händler aus Etrurien mal behauptet hatte, er würde sein Wissen mit Zeichen festhalten, und die würden, wann immer er es wolle, zu ihm sprechen. Er hatte ihr sogar ein mit Wachs überzogenes Holztäfelchen gezeigt. Sie hatte zwar die seltsamen Krakeleien gesehen, aber obwohl sie sich sehr konzentriert hatte, hatten die Zeichen nicht zu ihr gesprochen.

Allerdings – direkt gewundert hatte sie sich nicht, schließlich versahen auch sie ihre Waffen, ihre Kleidung, ihren Schmuck und sogar ihre Häuser mit Zeichen, die nur den Eingeweihten etwas sagten. Eine Schlange zum Beispiel bedeutete immer Gut und Böse, denn ihr Gift konnte heilen und töten, weshalb die Schlange auch die Vermittlerin zwischen der Welt hier und der Anderswelt war.

Auf ihrer Reise würde Madrisa mehr Erfahrungen aus erster Hand sammeln, als wenn sie auf der Heuneburg bliebe, da war sie sich ganz sicher. Ob wohl die Zahl Drei für die Menschen in weit entfernten Gegenden dasselbe bedeutet wie für uns?, überlegte sie. Bei ihnen war die Drei ein Zeichen für Geburt-Leben-Tod, für Anfang-Mitte-Schluss, vorne-Mitte-hinten oder Himmel-Erde-Wasser.

Sie öffnete die Kordel eines anderen Säckchens und nahm vorsichtig die Gegenstände darin heraus: einen Ring aus dem blauen, durchsichtigen Material, das Glas genannt wurde und von dem sie keine Ahnung hatte, wie und von wem es hergestellt wurde. Dann war da der schwarz glänzende Stein, der von jenseits eines unfassbar großen Wassers kam. Das war der geheimnisvollste und zauberkräftigste Gegenstand von allen, denn er fühlte sich zwar an wie ein Stein, sah aber aus wie eine Schnecke. Es musste eine mächtige Magierin – oder vielleicht auch ein Magier? – gewesen sein, der einen Stein so formen konnte, dass er einer lebenden Schnecke glich.

Von diesen Gegenständen würde sie sich nie trennen, denn allen wohnte ein Zauber inne. Vorsichtig ließ sie sie wieder ins Säckchen gleiten, zog die Kordel zu, befestigte es an ihrem Gürtel und wandte sich einem Döschen zu, das Bonina ihr nach Beendigung ihrer Ausbildung zur Heilerin überreicht hatte. Er enthielt eine Mischung aus Harz, winzigen schwarzen Samenkörnchen und getrockneten, pulverisierten Pilzen. Mit diesem Mittel erlangte sie Zugang zu den Geistern, die ihr sagten, womit sie ein Unheil abwenden oder mit welchen Kräutern, Salben oder Tinkturen eine Krankheit zu bezwingen war.

Sie legte das Döschen zur Kleidung und ging in den Teil ihres Hauses, wo sie ihre Heilmittel aufbewahrte. Die gängigsten, wie etwa Weidenrinde, getrocknete Holunderbeeren oder Salbei, würde Bonina für sie zusammenstellen. Mutterkorn, dachte Madrisa, ich nehme nur Mutterkorn mit, wer weiß, ob jenseits der Alpen Weizen überhaupt wächst. Kann doch sein, dass dort ein völlig anderes Klima herrscht.

Nachdem sie den Rucksack gepackt hatte, rollte sie ihr großes Schlaffell zusammen, band es mit einer ledernen Schnur obenauf und stellte das Gepäckstück in die dunkelste Ecke. Dann wanderte sie langsam durchs Haus und nahm Abschied von ihrem bisherigen Leben.

Der Tod ihrer Liebsten hatte sie zutiefst aufgewühlt, sie litt, sie trauerte, aber sie war nicht der Mensch, der unter einem schweren Schicksalsschlag zusammenbrach. Es lag nicht in ihrer Macht, das Geschehen rückgängig zu machen, also hinterfragte sie es nicht, sie haderte auch nicht, sie fügte sich ins Unabänderliche. Was aber nicht hieß, dass ihr Bruder, in dem sie sich so getäuscht hatte, ungeschoren davonkommen würde. Ihr Entschluss stand felsenfest: Mithilfe der Götter würde sie den Mord an ihren Liebsten sühnen.

Am Abend setzten sich die drei Frauen zu einem letzten Mahl zusammen. Bonina hatte sich große Mühe gegeben: Zu gebackenen Weizenküchlein gab es den ersten wilden Spargel und Ziegenkäse. Cat hatte sich um Madrisas Lieblingsnachtisch gekümmert, dicke Milch mit getrockneten Beeren und Honig.

Sie aßen schweigend. Nach einem letzten Becher Pfefferminztee stand Madrisa auf. »Grüß Niam von mir. Sie wird es mir übel nehmen, dass ich mich von ihr nicht verabschiedet habe«, bat sie Bonina.

»Es ist nicht zu ändern. Deine Schwester ist zu jung, um ins Vertrauen gezogen zu werden.«

»Sag ihr, dass ich sie lieb habe.« Sie umarmte ihre Lehrmeisterin und Cat. »Nur der Tod kann das Band zwischen uns trennen«, sagte Bonina leise. »Ich bin bei dir; meine Gedanken begleiten dich.« Mit dem Daumen beschrieb sie das Segenszeichen auf Madrisas Stirn, die hob noch einmal die Hand und drehte sich um – dann hatte sie die Dunkelheit verschluckt.

Den Abschied von ihrem Pferd Juna hatte Madrisa bis zum letzten Augenblick hinausgezögert, er fiel ihr unendlich schwer, und als die Stute leise wieherte und ihren Kopf auf Madrisas Schulter legte, kamen ihr wieder die Tränen. Sie zuckte zusammen, als eine Gestalt aus der Dunkelheit heranglitt.

»Pst! Ich bin’s!«

»Rango!«

»Ich muss dir unbedingt noch etwas sagen«, flüsterte er in ihr Ohr. »Weiß dein Bruder, dass du auf die Reise gehst?«

»Ja, das habe ich ihm gesagt.«

»War das klug? Er lässt dich überwachen.«

»Von wem?«

»Von Bedram.«

Madrisa stockte der Atem. Bedram war für die Sicherheit des Fürsten zuständig: Im wahrsten Sinn des Wortes nahm er seine Aufgabe todernst, er beschäftigte ein paar Männer, die ihm alles zutrugen, das dem Fürsten schaden könnte. Bedram war nicht zimperlich. Er handelte, bevor er Fragen stellte. »Was bedeutet das?«

»Ich habe gehört, dass er einen seiner Männer abgestellt hat.«

»Ach ja? Wen denn?«

»Es ist Odu. Egal, wohin du gehen wirst: Odu soll dir folgen.«

»Was? Die Wühlmaus mit dem räudigen Fell?« Madrisa lachte leise. Der spindeldürre Odu mit der vorspringenden Nase, dem zurückweichenden Kinn und dem schütteren, gelblich braunen Haar ähnelte wirklich einer Wühlmaus. »Mit dem werde ich fertig.«

»Sag das nicht«, widersprach Rango. »Odu spielt den Dummen. Tatsächlich ist er schlau und gerissen. Er gibt nicht auf, und er schreckt vor nichts zurück.«

»Ist er mir gefolgt?«