Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

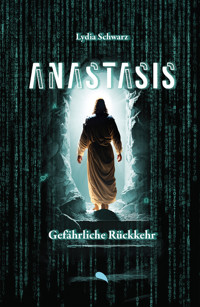

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Kreuzträgerin

- Sprache: Deutsch

Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Frieden auf Erden: der ewige Menschheitstraum. Im Europa des 22. Jahrhunderts ist er wahr geworden. Dank dem lückenlosen Vorsorgesystem gibt es im einheitlich geführten Europa keine Krankheiten und keine Arbeitslosigkeit mehr. Die Länder arbeiten Hand in Hand, alle Gründe für Kriege wurden eliminiert. Es gibt keinen Menschen, für dessen Dasein nicht gesorgt wäre, dessen Identität nicht erfasst wäre und dessen Schritte nicht gezählt sind. Mitten in diesem 'System Europa' lebt die Studentin Anna. Eine wie alle? Vielleicht. Aber was niemand weiß: Sie versteckt zu Hause ein Geheimnis, das ihr Verfolgung und sogar den Tod einbringen könnte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 801

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lydia Schwarz Die Kreuzträgerin

Lydia Schwarz

Die Kreuzträgerin

Roman

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Die Bibelstellen wurden folgender Übersetzung entnommen: «Hoffnung für alle»® © 1983, 1996, 2002 Biblica, Inc.® Hrsg. von Fontis – Brunnen Basel

© 2015 Fontis – Brunnen Basel Umschlag: spoon design, Olaf Johannson, Langgöns Cover (Vorderseite): Stakete, Luna Vandoorne/Shutterstock.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg

ISBN (EPUB) 978-3-03848-740-1

Kapitel 1

Europa – in einer fernen Zukunft Donnerstag, 25. Brumaire, im Jahr 331 Anno Illumini «Tag des Fasans» (17. November)

Dichte Nebelschwaden, die sich mir eiskalt und feucht um den Körper legten, waberten durch die Straßen meiner Heimatstadt, als wollten sie mich davon abhalten, vorwärtszukommen. An diesem kühlen Novembermorgen ließen sie die Umrisse der Häuser noch grauer und unheimlicher erscheinen, als sie es schon bei klarem Wetter waren.

Zusätzlich blies mir ein kalter Windzug entgegen. Ich vergrub mein Gesicht im Kragen meiner grauen «Winterjacke». Der Staat teilte diese wasserabweisenden Overalls jedes Jahr an uns aus. Sie waren aber eigentlich nicht mehr als dünne Regenjacken.

Ich seufzte und überlegte, wie schön es jetzt wäre, zu Hause im Bett zu liegen. Das Wetter schien es heute auf mich abgesehen zu haben.

Wetter ist nicht mehr als ein Zustand der Atmosphäre, der in Gestalt von Sonnenschein, Regen, Wind, Wärme, Kälte, Bewölkung oder eben Nebel in Erscheinung tritt, sagte ich mir vor. Kein Grund, emotional zu werden! Du bist Apollinerin. Reiß dich zusammen!

Ich blieb kurz stehen und atmete einmal tief durch. Die Straßen rochen nach faulem, nassem Novemberlaub. Es lag zu meinen Füßen wie ein Versprechen: Vor uns lag der Winter.

«Ich schaffe das!», murmelte ich. Dann streckte ich den Rücken durch, reckte das Kinn und lief, der Witterung trotzend, zielstrebig weiter.

Um zu meiner Schule zu gelangen, musste ich eine schmale Gasse durchqueren, die zwischen dem Ostteil und dem Zentrum der Stadt lag. Meine Schritte hallten in der Gasse wider. In einiger Entfernung hörte ich schon das Stimmengewirr der anderen Studenten. Nicht mehr weit, dann konnte ich mich aufwärmen. Ich beschleunigte meine Schritte.

Da hielt mich plötzlich, wie aus dem Nichts, jemand am rechten Arm fest. Ich zuckte erschrocken zurück, aber die Hand ließ nicht los, sondern verstärkte ihren Griff nur noch.

«Keine Angst!» Eine heisere Stimme sprach mich aus dem Halbdunkel der Gasse an. Die dazugehörige Hand auf meinem Ärmel war schmutzig und ungepflegt. Angeekelt starrte ich auf ihre abstoßend langen, gelblichen Nägel. Als ich auf der Höhe meines Ellbogens in zwei eindringliche blaue Augen blickte, die mich aus einem ebenso bärtigen wie ungewaschenen Gesicht anstarrten, hätte ich am liebsten sofort losgeschrien.

Der Mann saß auf der Erde – dachte ich zuerst. Dann jedoch sah ich, dass seine beiden Beine unter den Knien abrupt endeten. Ich schauderte. Ich hatte noch nie einen Menschen mit Behinderung gesehen. Gab es überhaupt noch Menschen mit Behinderung? Und weshalb kniete er in dieser dunklen Gasse? Bei diesen niedrigen Temperaturen!

Meine Augen fanden den Weg zurück zu seinen. Das herausstechende Blau darin wollte gar nicht zu seiner restlichen Erscheinung passen. Unter seinem dunklen Bart, der struppig in alle Richtungen abstand, zeigte sich ein Lächeln. Trotz meiner leisen Furcht konnte ich nicht anders als zurücklächeln.

Er sah hungrig aus. Würde er mich um Lebensmittel bitten? Doch selbst wenn ich etwas dabeigehabt hätte, um es ihm zu geben – er hatte keine Tasche dabei, mit der er etwas transportieren konnte. Er trug nur einen schmutzigen, zerfransten Wollmantel, an dem sämtliche Knöpfe fehlten. Doch bevor ich weiter überlegen konnte, sagte er: «Ich habe etwas für dich!»

Ich drehte meinen Kopf nach hinten, um mich zu vergewissern, dass er wirklich mich meinte und nicht etwa eine andere Person.

«Für mich?», fragte ich erstaunt, und wieder befiel mich ein befremdliches Gefühl. Sollte ich einfach weglaufen?

«Ja! Es ist für dich persönlich.» Aus seinen Augen blitzte es.

Wie alt war dieser Mann? Um seine Augen zogen sich Krähenfüße. Der Schmutz, der ihn bedeckte, ließ sein Alter schwer erkennen. Doch als er meine Hand packte und einen Zettel hineindrückte, sahen seine Hände, trotz der Trauerränder unter den Fingernägeln, jung aus. Mitleid durchfuhr mich. Ich schaute auf das weiße kleine Stück Papier, das in meiner Hand lag.

«Lies es!», sagte die heisere Stimme eindringlich. So eindringlich, wie seine faszinierenden Augen mich in ihren Bann zogen.

Völlig verdattert wollte ich den Zettel auffalten, doch der starke Griff seiner Hand hinderte mich daran. «Nein! Nicht hier!»

«Wieso …?», stammelte ich.

«Lies es!», wiederholte er, ohne auf meine Frage einzugehen. «Dann mach dich auf die Suche danach! Dein Leben hängt davon ab.»

Ein erneuter Schauder durchfuhr mich. Sollte ich das ernst nehmen? Ach was! Der Mann ist bestimmt nur ein armer Außenseiter, der sich in unsere kleine, saubere Stadt verirrt hat, dachte ich. Doch die Ernsthaftigkeit seiner Worte und die Intensität seines Blickes straften meine Vermutung Lügen.

«Wer bist du?», forschte ich nach.

Er warf einen nervösen Blick über seine Schulter.

«Du gehst jetzt besser schnell weiter!», befahl er mir. Seine Stimme klang noch eine Spur fester.

Ich leistete seinem Befehl Folge, ohne noch einmal dazu aufgefordert werden zu müssen. Meine Hand krampfte sich um den Zettel in meiner Linken. Einen letzten scheuen Blick warf ich in sein geheimnisvolles Gesicht. Dann drehte ich mich um und steuerte hastig mein Schulgebäude, das Humanium, an, das ich am Ende der Straße für kurze Momente schemenhaft erkennen konnte. Strammen Schrittes entfernte ich mich von der Gasse.

Als ich wenige Augenblicke später doch noch einen Blick über meine Schulter riskierte, war die Gestalt bereits vom Nebel verschluckt worden.

Ich fröstelte, zog meine Schultern hoch und eilte auf meine heutige Tagesbeschäftigung zu.

Der große Glockenturm des Hauptgebäudes meiner Schule ragte in den grauen Nebel hinein. Ich konnte die Turmspitze nicht mehr sehen, so fest hielt uns das Wetter des Spätherbstes gefangen. Die großen Quader des Turmes ragten vor mir auf, dahinter lag das längliche Gebäude der Schule, die ich seit vier Jahren besuchte.

Ich erklomm die zehn ausladenden marmornen Treppenstufen, bis ich unter dem Torbogen des Turmes stand. Von hier aus führte ein Portal aus Holz in das Innere des stolzen Baus. Das massive majestätische Material, das sich schon seit Jahrhunderten in den Türrahmen schmiegte, war mit filigranen Holzschnitzereien verziert. Kunstvolle Rosetten und geometrisch angeordnete Ornamente rankten sich um hölzerne Säulen.

Ich hob den Daumen meiner rechten Hand und drückte sein Profil in den Scanner neben der mächtigen Tür. Nach einem kurzen Augenblick, während dessen meine Daten überprüft wurden, summte das mächtige Tor und ließ mich in die Hallen der Bildung ein.

Die Erbauer, unsere Ahnen aus grauer Vorzeit, mussten beabsichtigt haben, dass jeder Besucher des Gebäudes sich wie ein Winzling vorkam. Vier gewaltige Säulen aus Marmor ragten in jeder Ecke der Eingangshalle in die hohe, gewölbte Decke, wo jeweils zwei von ihnen in einem Rundbogen ihren Abschluss fanden.

Auf der Mitte des Deckengewölbes, wo sie nicht zu übersehen waren, prangten vier monumentale Gemälde, die darstellten, worauf das Europäische Reich gegründet war: Ein großer Weißkopfseeadler spreizte seine Schwingen in einem imaginären Aufwind. Seine Krallen und der Schnabel waren wie zum Angriff geschärft. Der König der Lüfte symbolisierte Freiheit.

Daneben räkelte sich eine Dame in blauer Toga und mit üppigen Kurven. Ihr langes Haar wellte sich in sanften braunen Locken und schien zu schweben. In ihren blassen, kalten Händen trug sie ein Winkelmaß. Das Zeichen für Gleichheit.

Man musste beinahe blinzeln, da neben der griechischen Schönheit ein wildes, buntes Durcheinander flatterte – es handelte sich um eine Regenbogenflagge, die Toleranz symbolisierte.

Und zuletzt gab es da noch einen kleinen weißen Vogel, in feinen Strichen gezeichnet, den man daneben kaum bemerkte und der einen Ölzweig im Schnabel trug. Eine Friedenstaube.

Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Frieden. Auf diesen vier Säulen ruhte unser ganzes immenses Staatengebilde. Unser freies Europa.

Ich staunte, dass die Absicht, mich zu beeindrucken, den Schöpfern des Kunstwerks immer wieder gelang.

Ein überdimensionaler Kristallleuchter hing von der Decke herunter und verlieh der Eingangshalle zusätzlich ein edles Flair. Der spiegelglatte Boden war in einem schwarz-weißen Schachbrettmuster gehalten. Bogenfenster mit vielen kleinen unterteilten Scheiben zierten die Seitenwände und ließen ab und an das Licht der Sonne auf die Grundsätze unserer Gesellschaft fallen. Dies verstärkte die Omnipräsenz und Allmacht unserer Werte und ermahnte uns Studenten dazu, unsere Geistigkeit zu vervollkommnen: Sieben Selbstverwirklichungsstufen standen einem jungen Menschen bevor, wenn er die edle und verantwortungsvolle apollinische Laufbahn einschlug. Ich war mittendrin.

Die Andacht, mit der ich über die grundlegenden Dogmen unserer zivilen und durchgeistigten Gesellschaft nachdachte, ließ mich ganz vergessen, dass die Schule ein bevölkerter Ort war.

Langsam fand ich mich auf dem Boden der Tatsachen wieder. Um mich herum wuselten unzählige Schüler, die wie ich eine höhere Erleuchtung erlangen wollten und sich deshalb für ein Leben in Form und Ordnung entschieden hatten. Bei allen Arbeitsstationen standen Studenten, luden per Daumendruck ihre Daten auf ihr Konto, überprüften ihren Stundenplan, vervollständigten ihre Listen oder schauten nach, wie viele Vorlesungen sie noch besuchen mussten, bis sie ihre nächste Selbstverwirklichungsstufe erreichen würden.

Die heiligen Hallen waren plötzlich erfüllt mit Geflüster, Scharren von Füßen und dem Kichern der jüngeren Mädchen und Jungen, die den Ernst des Lebens noch nicht begriffen hatten.

Vor dem linken weit geschwungenen Treppenaufgang hatten sich einige schäbig gekleidete Aussteiger-Studenten versammelt, die man der Einfachheit halber Peacemen nannte. Auf ihre Flagge hatten sie vor allem die Grundsätze der Toleranz und des Friedens geschrieben – und im Namen der Toleranz wurden sie auch geduldet. Ihre schlurfende Fortbewegungsart und ihre vergammelten, papageienbunten Kleider standen jedoch in einem tiefen Gegensatz zu dem zwar ärmlichen, jedoch ordentlichen Erscheinungsbild, dem der Rest der Schülerschaft sich verpflichtet wusste. Normalerweise waren alle in gedeckte, dezente Farben gekleidet. Die ganze Palette der Grautöne, dunkles Blau und devotes Grün waren akzeptabel. Ein anständiger Haarschnitt gehörte ebenso zu dem gewünschten Erscheinungsbild. Nicht so bei den Peacemen:

Lange Haare stakten bei ihnen struppig und in Rastalocken gedreht unter verfilzten Kappen hervor. Oft war nicht einmal zu erkennen, ob es sich bei ihnen um eine junge Frau oder einen jungen Mann handelte. Die Hosen hingen ihnen häufig bis zur Kniekehle. Gerade jetzt stand eine solche Erscheinung auf der untersten Treppenstufe. Sein – oder ihr? – ungesundes, pickliges Gesicht sah unter der verfilzten Lockenmähne blass aus. Als hätte sie meinen Blick gespürt, sah sie mir direkt in die Augen. Irritiert und verärgert wandte ich mich ab. Ich wollte nichts mit diesen notorischen Unruhestiftern zu tun haben.

Die Peacemen waren dafür bekannt, dass sie demonstrierten. Sie demonstrierten gegen Studiengebühren, gegen die allgemeine Armut, gegen jegliche Ungerechtigkeit. Es war mir jedoch schleierhaft, wo sie in unserer Entwicklungsstätte Ungerechtigkeit entdeckten, schließlich war die ganze heutige Gesellschaft auf Gerechtigkeit gegründet!

Die Leiterschaft des Humaniums hatte für die Anliegen der Peacemen oft nur ein missmutiges Stirnrunzeln übrig. Grundsätzlich nahm niemand die Peacemen ernst, deshalb blitzten sie mit ihren Anliegen regelmäßig ab, und ihre schmutzige, parasitenartige Gruppe wurde geduldig in dem Maße ertragen, wie eine Kuh eine Fliege in ihrem Auge toleriert. Man wird sie nie los, aber schlussendlich gewöhnt man sich an sie.

Als ich mir meiner Umgebung wieder bewusst wurde, drang auch der Druck, den das kleine Stück Papier auf meine linke Handfläche ausübte, wieder in mein Bewusstsein. Ich stand mitten in der Eingangshalle und faltete das erstaunlich saubere Papier, das ich vom Bettler erhalten hatte, auseinander. Darauf war ein Pluszeichen gemalt. Nein, kein Pluszeichen. Ich runzelte die Stirn. Das Zeichen war viel zu kunstvoll gemalt, um nur eine mathematische Operation darzustellen. Die senkrechte Linie war länger als die waagrechte. Wie hieß das Zeichen? Ich durchforstete mein Gehirn nach dem richtigen Begriff.

«Das ist ein Kreuz!», murmelte ich überrascht vor mich hin.

Schon seit meiner Kindheit kannte ich das Kreuzzeichen nur als eine Art Schimpfwort. Randalierer schmierten es auf die Wände, Teenager zeigten sich das Kreuzzeichen, wenn sie einander beleidigen wollten.

Weshalb hatte mir der Mann mit den blauen Augen ein obszönes Zeichen auf einem Zettel hinterlassen und solch ein Aufheben darum gemacht? Ich verspürte einen Stich der Enttäuschung.

Ich rollte den Zettel noch weiter auf und las die Botschaft, die mit schwungvoller Handschrift auf das weiße Papier geworfen worden war:

«Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien!»

Wie ein Schwert durchdrang der Satz mein Herz, obwohl ich den Sinn nicht sofort erfassen konnte. Mein Magen zog sich zusammen. Eine unerklärliche Angst packte mich. Wahrheit? Was war das?

Ein Grundsatz, den wir Schüler immer wieder aufsagen mussten und der zum kleinen Einmaleins des Studiums geworden war, hieß: «Es gibt keine absolute Wahrheit.» Wie also sollte mich etwas frei machen, das gar nicht existierte? Was ist Wahrheit?, fragte ich mich. Ich würde bei der nächsten Gelegenheit in der Bibliothek nachschlagen, was man unter dem Begriff zu verstehen hatte.

«Anna!» Eine raue, tiefe Stimme hinter mir unterbrach meine Gedankengänge. Ich zuckte zusammen und drehte mich abrupt auf dem Absatz herum.

Kapitel 2

Vor lauter Schreck fiel mir der Zettel aus der Hand. Ich ging in die Knie, um ihn schnell wieder an mich zu nehmen, bevor die Person, die mich angesprochen hatte, erkennen konnte, was darauf zu lesen war. Schlanke, dunkle Finger ergriffen jedoch vor mir den Zettel. Als ich aufschaute, blitzten mir aus einem lächelnden Gesicht zwei Reihen weißer Zähne entgegen.

«Felix!»

«Anna Tanna!» Er war der Einzige, der mich so nannte. «Was trägst du mit dir herum?»

Ich streckte meine Hand verlangend nach dem Papier aus. Doch Felix hatte schon einen Blick darauf geworfen und die Botschaft erfasst. Seine dunkle Stirn legte sich in tiefe Falten.

«Woher hast du das?», fragte er mich.

«So ein Typ hat es mir heute gegeben!», antwortete ich ausweichend.

«Erstaunlich!», rief er aus. «Ein Typ hängt draußen herum, der unschuldigen jungen Mädchen obszöne Zeichen und geheime Botschaften überbringt.» Er schüttelte gespielt betrübt den Kopf.

«Unschuldige junge Mädchen!», zischte ich.

Felix Livingstone war wie ich zwanzig Jahre alt. Manchmal verhielt er sich jedoch so, als wäre er zwanzig Jahre älter. Aus einem mir unerklärlichen Grund hatte er sich schon am ersten Tag unserer gemeinsamen Schulzeit um mich gekümmert. Als verängstigte Sechzehnjährige hatte ich mich ihm sofort anvertraut. Obwohl wir gleichaltrig waren, übernahm er damals sofort die Führung. Meine größte Schwäche war, dass ich ihm nicht lange böse sein konnte. Er war ein Sonnenschein in meiner sonst meist trüben Welt.

Seine ungebändigten pechschwarzen Haare standen kraus von seinem Kopf ab. Besonders wenn Felix sein offenes Lächeln zeigte, fiel mir seine dunkle Haut auf: Sie hatte beinahe die gleiche Farbe wie sein Haar und stand im krassen Gegensatz zu seinen strahlend weißen Zähnen. Zwei Ohrringe und eine Goldkette vervollständigten das – für unsere auf Einheitlichkeit pochende Kleiderordnung – unkonventionelle Erscheinungsbild. Felix hatte in aller Ernsthaftigkeit dem Modeverantwortlichen der Schule erklärt, dass er sich mit seiner Frisur auf die Eigenheiten seines Kulturkreises berufe, die besage, dass alle Mitglieder seines Stammes die Haare nicht kürzen dürften. Ich war mit den Gepflogenheiten des Landes der Mittagssonne nicht vertraut, doch sein lustiges Zwinkern in meine Richtung hatte mir verraten, dass er sich einen Scherz erlaubte.

Ständig in Bewegung, schien er statt Knochen nur Sprungfedern in sich zu tragen. Meistens wippte er mit einer rhythmischen Leichtigkeit auf seinen Fußballen und hüpfte umher wie eine Bachstelze, die ihren Hintern nie stillhalten konnte. Sein Mundwerk lief genauso geschmiert wie seine Gelenke. Seine ständige Plapperei und das Gehopse machten mich zeitweise schrecklich nervös. Ich war jedoch viel zu schüchtern und beschäftigt, um mich aktiv um die Freundschaft mit anderen Mitschülern zu bemühen, deshalb war ich meistens froh über seine Gegenwart.

Felix war vor vier Jahren im Zuge eines Studentenaustauschs ins Europäische Reich übergesiedelt und hatte in Windeseile die deutsche Sprache erlernt. Jeder seiner Landsleute wäre vor Neid erblasst. Er schien zum Lernen geboren zu sein. Während ich über Büchern schwitzte und mit der Ausführung der Tugenden noch mehr Probleme hatte, glitt er mühelos wie ein Fisch in seinem Element durch die Unterrichtsstunden und Übungen.

«Keine Angst, Anna Tanna, hier!» Er reichte mir den Zettel zurück. «Das wird ein unschuldiges junges Mädchen nicht schlecht beeinflussen. Ich sag es nicht weiter. Aber ich würde das Zeichen niemandem zeigen. Du willst schließlich nicht, dass man auf dich aufmerksam wird und dir eventuell noch eine Note aberkennt.»

Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg, doch ich versuchte, meine Gefühle zu unterdrücken. Es war nicht gut, wenn man mir mein Innerstes ansah. Ich ärgerte mich insgeheim über seine großbrüderlichen Ratschläge. Doch ich durfte es mir nicht anmerken lassen.

«Los, Anna Tanna! Wir wollen zu unserer ersten Geschichtsstunde nicht zu spät kommen.»

Sein Kommentar brachte mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich ließ den Zettel in meiner Hosentasche verschwinden.

Heute würden wir zum ersten Mal einen Geschichtskurs besuchen. Schon seit Langem wollte ich wissen, wie unsere Gesellschaft ein solch durchdachtes und funktionierendes Konstrukt geworden war.

Bereits seit meiner Kindheit hatte mich die Zeit unserer Vorfahren fasziniert, als Flugzeuge noch den Himmel überzogen und Autos die Straßen verstopften.

Auch interessierten mich die Geschichten rund um die Große Pestilenz, eine Erkrankung der Atemwege, die vor mehreren Jahrzehnten einen Großteil unserer Bevölkerung dahingerafft hatte. Endlich durfte ich etwas darüber lernen.

Neben unserem Hauptfach, in dem wir in einer Selbstverwirklichungsstufe unterrichtet wurden, durften wir uns jedes Jahr einen Kurs aussuchen, der uns interessierte, um unser Allgemeinwissen aufzubauen. Weil die Kurse aber weniger Lerneinheiten umfassten als Hauptfächer, begannen sie immer erst im zweiten Halbjahr.

Ich hatte vor einem Jahr das Modul Ordnung besucht und darin mit Hängen und Würgen meine erste Selbstverwirklichungsstufe erreicht. Jetzt versuchte ich mich an meinem zweiten Modul: Selbstbeherrschung. Trotz allem Optimismus zitterten meine Knie jetzt schon. Wenn ich schon so lange Zeit gebraucht hatte, um Ordnung zu erlernen, würde ich für die Selbstbeherrschung eine Ewigkeit benötigen. Langsam hatte ich mich an das Beherrschen der Mimik und das gezielte Einsetzen von Gestik gewöhnt, doch bis zum Ziel war es noch ein langer Weg. Zur Abwechslung war ich begeistert über einen Kurs, der nur das Gehirn anstrengte.

«… deshalb wollte ich nachschauen, ob wir wirklich nur diese Aufgabe erledigen müssen. Aber ich weiß nicht, wo das Zimmer ist», schwätzte Felix. Ich hatte ihm nicht zugehört.

«Anna Tanna, wo ist unser Zimmer?»

Ich schüttelte kurz den Kopf, nahm meine Goggles aus der Jackeninnentasche, faltete sie auf und setzte sie mir auf die Nase. Mit unserer Informationsbrille konnten wir alle nötigen Fakten aufrufen, die wir für den Unterricht benötigten. Außerdem konnte man zum Beispiel überprüfen, wer gerade online war. Man konnte sich durch Sprachsteuerung auch Notizen machen. Sobald man sich am Humanium registrieren ließ, bekam man diese Brille kostenlos. Sie war von diesem Zeitpunkt an unser ständiger Begleiter und erleichterte uns die Kommunikation und das Lernen.

Früher war die Brille frei erhältlich gewesen, aber wegen ihres exzessiven Missbrauchs hatten viele Menschen den Bezug zur Realität verloren. Deshalb vernichtete man einen Großteil der Geräte und benutzte sie heute nur noch im Zusammenhang mit Bildung, Wissenschaft und Besonnenheit.

«Zimmer, Modul Geschichte», murmelte ich. Auf dem Display vor meinen Augen erschien die Nummer 056. Ich teilte es Felix mit, dieser zog mich mit sich und eilte mit federnden Schritten voraus, wobei er mir seine angefangene Story weitererzählte.

Seine Schwester sei gerade erst sechzehn geworden und er bedauere es, dass er zu ihrer Entscheidungsfeier nicht habe anwesend sein können. Bla, Bla, Bla, dachte ich.

Während Felix die Eigenheiten seines Stammes, die während der Zeremonie zelebriert wurden, beschrieb, erkannten meine Goggles seine Stimme, und er erschien als kleines Bild auf dem Display. Na toll! Jetzt bekam ich ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aus dem Kopf.

«Wo geht es eigentlich lang?», versuchte ich seinen Redestrom zu unterbrechen.

«Na, das wird wohl in den Katakomben sein! Komm nur mit, Anna Tanna!»

Wieso kannte er sich so gut aus?

«Sie haben bestimmt alle farbige Kleider an», erzählte er weiter, «und meine Schwester wird wieder Schwierigkeiten mit meinem Vater haben, weil er findet, sie kleide sich zu aufreizend.»

Ich versuchte mir sein farbenfrohes Heimatdorf vorzustellen, doch ich sah nur graue Wände neben meinem Display vorbeirauschen, während wir schnellen Schrittes einen Gang entlanghasteten und anschließend zwei Treppenfluchten hinunterstiegen.

«Läuft denn eure Entscheidungsfeier vom Prinzip her genau gleich ab wie bei uns?», wagte ich anzufügen und wusste ganz genau, dass auf meine Frage wieder ein Schwall von Worten folgen würde. Felix enttäuschte mich nicht.

«Natürlich, Anna Tanna! Diese Regeln gelten für die ganze Welt, soweit ich es beurteilen kann.»

Ich runzelte die Stirn. Die Entscheidungsfeier war – nach unserer Namensgebungsfeier kurz nach der Geburt – das wichtigste Ereignis in unserem jungen Leben. Es war der Zeitpunkt, an dem wir uns entweder für die apollinische oder die dionysische Laufbahn entscheiden durften. Die dionysische Laufbahn versprach ein Leben voll Religiosität, Zeremonien und rauschender Feste zu Ehren der Naturgottheiten, zu deren Priesterin oder Priester man ausgebildet wurde. Wenn man sich aber für die apollinische Laufbahn entschied, wartete auf einen das Leben in Form und Ordnung, das mit seiner Sicherheit lockte und mit seinen Grenzen ein geregeltes Leben versprach. Mit Fleiß und Arbeitswillen bemühte man sich, insgesamt sieben Selbstverwirklichungsstufen zu erreichen, um schließlich vollständige Erleuchtung zu erlangen. Es entsprach unserem Grundpfeiler der Freiheit, dass jeder sich unabhängig für den einen oder den anderen Lebensweg entscheiden konnte.

Ich seufzte auf. Für mich war immer nur die apollinische Laufbahn in Frage gekommen. Ich schätzte deren klare Linie und den Fleiß. Doch meine Stirn legte sich in tiefe Falten, wann immer ich daran dachte, wie schwer es für mich werden würde, das Level der Selbstbeherrschung zu erreichen, das vonnöten sein würde, um die nächste Stufe der Selbstverwirklichung zu erreichen. Ich studierte schon vier Jahre und war erst an meiner zweiten Stufe. Ich unterdrückte einen nächsten Seufzer.

Selbstbeherrschung, Mädchen!, sprach ich mir Mut zu, zog die Schultern zurück und stählte mich innerlich.

Währenddessen war Felix' lustiger Monolog noch immer in vollem Gange, während er zielsicher durch die Gänge eilte. Obwohl auch ich einen Meter siebzig maß, kam ich bei seinen weit ausholenden federnden Schritten kaum hinterher. Er überragte mich um Haupteslänge.

Nachdem wir ins Kellergeschoss gelaufen und dort um einige Ecken gebogen waren, sahen wir, dass am Ende eines dunklen Ganges eine Tür offen stand. Ich rief auf den Goggles meinen Stundenplan auf. Nach Geschichte würde ich Psychologie der Selbstbeherrschung haben. Wie sollte ich bloß in der kurzen Pause zwischen Geschichte und Psychologie von diesem letzten Ende des Gebäudes zum nächsten Unterrichtsraum finden? Allerdings würde das in die Goggles eingebaute Navigationssystem mir den Weg auch ohne Felix weisen.

Ich war trotz regelmäßiger Sportübungen etwas außer Atem, als ich kurz hinter Felix ins Zimmer trat. Außer uns waren schon etwa dreißig Studenten anwesend. Bis auf die vorderste Reihe waren alle Plätze bereits besetzt, also blieb uns nichts anderes übrig, als dort Platz zu nehmen. Weil der Raum ähnlich wie ein Hörsaal aufgebaut war, sahen die anderen auf uns herab. Na super, murmelte ich und setzte mich neben Felix, der sich in aller Seelenruhe aus seiner bunten Jacke schälte.

Bis jetzt hatte ich in meinem Geschichtsprogramm noch nicht nachgeschlagen, wie unser Dozent hieß. Nichts war wichtiger als ein guter Humanitus Perfectus. Ein Humanitus Perfectus war ein Lehrer, ein Dozent, der alle Selbstverwirklichungsstufen durchlaufen und mit Bravour abgeschlossen hatte. Erst dann durfte das angesammelte Wissen auf die wissbegierigen Studenten losgelassen werden. Die meisten Humaniti Perfecti waren fünfzig oder älter.

Ich murmelte meiner Brille zu: «Geschichte, Humanitus Perfectus.» Unmittelbar darauf erschienen die Daten auf meinem Display.

«Adonis Magellan», besagte die Information, doch das war das Einzige. Kein Geburtsdatum, kein Foto. Sonst waren üblicherweise die wichtigsten Eckdaten der Kandidaten aufgelistet und besondere Verdienste hervorgehoben. Seltsam.

Ich drückte meinen rechten Daumen auf den dafür vorgesehenen Knopf an der Arbeitsstation, die sich auf meinem Pult befand, woraufhin sie automatisch startete. Der Computer scannte meine Daten, und ich hatte nun automatisch das Display der Goggles auf meinem Bildschirm und konnte mir die Brille für später in meine Haare schieben. Auf meinem Desktop rief ich alle meine Aufgaben und Stundenpläne des Tages ab und begann, konzentriert in den verschiedenen Dokumenten zu blättern.

Dabei entging mir, dass eine Person den Raum betreten, die Tür geschlossen und mit gesetzten Schritten den Weg zum Katheder zurückgelegt hatte.

«Unmöglich!», schimpfte Felix leise vor sich hin und murmelte etwas Undeutliches.

Ich las währenddessen immer noch interessiert in einem Psychologieartikel über «Die ausgerottete bipolare Störung». Mit meinen Gedanken war ich gerade beim Ultra Rapid Cycling, einer Art Stimmungsschwankung, unter der Betroffene gelitten hatten, und begriff nicht, dass der Unterricht gerade mit einer Anwesenheitskontrolle begann.

Eine wohlklingende, tiefe Stimme erreichte mein Ohr. «Haben wir hier eine Anna Tanner?»

Ich schrak auf. Vor mir stand ein junger Mann, der seine braungebrannten Hände auf meinem Pult abstützte. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu schauen. In dem Moment, als mir seine fein geschwungenen schwarzen Augenbrauen auffielen, fuhr eine feurige Faust durch meinen Magen.

Mein Herz setzte einen Schlag aus.

Vor mir stand kein Mensch. Nein, das hier war ein himmlisches Wesen. So schön, wie man sich nur die Göttersöhne des Olymp vorstellen konnte.

Aus einem leicht gebräunten Gesicht schauten mich dunkle honigfarbene Augen an. Über den feinen Augenbrauen trug das außergewöhnlichste Gesicht, das meine Augen je erfasst hatten, eine hohe Stirn und schwarze kurz geschnittene Haare. Eine aristokratisch gerade Nase und ein kleiner Mund mit Lippen, um deren Sinnlichkeit ihn so manche Frau beneidet hätte, veredelten die herben maskulinen Gesichtszüge. Ein Grübchen im Kinn rundete das kantige und ebenmäßige Gesicht ab. Er trug eine randlose Brille, zweifellos ein modisches Accessoire, das seinen jugendlichen Zügen Ernsthaftigkeit verlieh.

Wer war dieser Mann? Er schien kaum alt genug zu sein, um die dritte Selbstverwirklichungsstufe erreicht zu haben. Was wollte dieser Student von mir? Das feurige Gefühl in meiner Magengrube breitete sich langsam in meinem ganzen Körper aus. Mein Herz raste. Ich spürte, wie es in meinen Händen kribbelte.

«Anna Tanner?»

Ja, so war mein Name. Ich war jedoch nicht fähig, meinen Kopf zu einem Nicken zu bewegen, geschweige denn einen Ton von mir zu geben. Mit Mühe versuchte ich, das Feuer in meinen Adern zurückzudrängen und diese ungewöhnlichen Gefühle aus meinem System zu verbannen. Doch die Wärme verschwand nur aus meinen Händen und wanderte von dort aus in meine Wangen. Mein Gesicht brannte, während meine Hände zu Eis erkalteten. Ich schien von Raum und Zeit entrückt.

Ich, mit meiner wissenschaftlichen Einstellung, glaubte ganz sicher nicht an ein Geistwesen. Aber diese Gestalt hatte nichts Irdisches an sich. In meinen Ohren rauschte es. Verwirrt kniff ich die Augen zu.

Erst als Felix' Ellenbogen mich zwischen die Rippen traf, öffnete ich die Augen wieder und unterdrückte mit aller Macht den Schwindel, der mich erfasst hatte. Wie immer, wenn ich unsicher war, warf ich Felix einen hilfesuchenden Blick zu. In seinen Augen blitzte mir heute aber nur ein stichelnder Schalk entgegen.

Mein Blick wanderte zurück zu dem lebhaften flüssigen Honig, in dem ein belustigter Funken glühte. Hatte ich eine Erleuchtung gehabt? Der Mund, der so vollkommene Mund bewegte die Winkel leicht nach oben. Ich senkte meinen Blick erneut. Jede Sekunde hatte sich zu einer kleinen Ewigkeit ausgedehnt.

«Sind Sie Anna Tanner?», fragte er betont langsam.

«Ja», krächzte ich heiser und versuchte erschrocken, zu schlucken. Ich wagte es nicht mehr, diesem Studienkollegen in die Augen zu schauen, doch konnte ich nicht verhindern, dass ich seine athletischen Schultern in einem grauen, vermutlich sündhaft teuren Anzug bewundernd musterte.

Normalerweise gingen die wenigen Reichen, die in unserem Part lebten, auf Privatschulen. Was hatte ihn hierher verschlagen? Bevor ich meinen Gedanken beenden konnte, hatte er seine schönen Hände von meinem Pult entfernt und bewegte sich hinter den Katheder.

«Unmöglich!», zischte Felix noch ein Mal. «Der kann unmöglich schon ein Humanitus Perfectus sein, der ist ja noch nicht mal dreißig.»

Tief atmete ich ein, es schien mir, als sei mein letzter Atemzug schon Ewigkeiten her. Ich konnte den Inhalt von Felix' Worten nicht erfassen, da eine Symphonie von Lauten an meine Ohren drang: «So, da wir nun alle da sind …» Der Göttliche warf mir einen kurzen, belustigten Blick zu. Ich schüttelte leicht den Kopf. Mein Körper fühlte sich immer noch an, als würde er unter Strom stehen. Was war bloß mit mir los? «… wollen wir weiterfahren.»

Endlich drang die Erkenntnis in mein umnebeltes Hirn, und es erschlug mich fast: Dieser Mann, diese männliche Offenbarung war niemand anderes als unser neuer Humanitus Perfectus, und Felix hatte recht. Niemals konnte ein solch junger Mann bereits im Besitz der sieben Selbstverwirklichungsstufen sein. Niemals!

Seine von genetischem Makel vollständig befreite Erscheinung wies zwar auf seine Vollkommenheit hin. Aber wie um alles in der Welt konnte er in seinem jugendlichen Alter schon die Erleuchtung erlangt haben?

«Adonis Magellan!», flüsterte ich. Nie hatte ein Name besser gepasst. Er war gewiss ein Adonis, der aus dem Götterhimmel herabgestiegen war, um uns Sterbliche zu lehren.

«Ja?», die hochgewachsene Figur drehte sich als Antwort auf meinen leisen Ausruf schwungvoll um. Konnte ich mich noch peinlicher verhalten?! Ich hatte wohl in der Selbstbeherrschung noch überhaupt nichts gelernt.

Ich meinte, ein unterdrücktes Kichern aus den hinteren Reihen unserer sonst so stoisch ruhigen Klasse vernommen zu haben. Plötzlich war es mir zu heiß in diesem Raum.

«Nichts», wisperte ich und richtete meinen Blick schnell auf meinen Bildschirm. Mein Herz klopfte heftig. Als ich zu Felix blickte, glänzten seine weißen Zähne in einem breiten Grinsen. Er war mir keine Hilfe.

«Was ist?», zischte ich ihm zu.

«Ich kann es nicht fassen», antwortete er. «Schau dir sein entzückendes Gesicht an!»

Und wie ich es mir angesehen hatte … «Ja, und?»

«Und dann heißt er auch noch Adonis!» Felix lachte leise. «Der arme Kerl! Wenn das nicht der dämlichste Name ist, den ich je gehört habe! Die Eltern müssen geistig schwer umnachtet gewesen sein, als sie seinen Namen eintragen ließen.»

Irritiert durch das Geflüster in der ersten Reihe, blickte Adonis von seinen Notizen auf. «Ist etwas?», fragte er laut.

Ich schüttelte heftig und stumm den Kopf, und Felix schwächte ab: «Nöööö. Alles in … schönster Ordnung!» Er zwinkerte mir zu. Am liebsten wäre ich unter dem Pult verschwunden. Und Felix hätte ich am liebsten auf den Mond geschossen, um ihn für immer loszuwerden. Jemanden auf den Mond schießen … Eine nette alte Redensart. Für die Reichen unserer Welt war der Mond nur einen Wochenendausflug entfernt.

In den nächsten Minuten versuchte ich krampfhaft, mich zu konzentrieren und nicht an flüssigen Honig zu denken, doch jedes Mal, wenn meine Augen zu diesem Abgott wanderten, fiel es mir schwerer. Ich lenkte meine Gedanken auf ungefährlicheres Terrain. Die bipolare Störung und die Psychologiearbeit, die ich mit Felix darüber schrieb, schienen ein sicherer Hafen für meine wild umherschweifenden Gedanken zu sein. Doch ich konnte nur eine gefühlte Minute bei diesem Thema verweilen. Die warme Stimme von Adonis Magellan zog mich so in ihren Bann, dass ich sämtliche analytischen Denkstrukturen völlig vergaß und an seinen Lippen hing, als würde er die absolute Wahrheit verkünden.

Wahrheit?

Unruhig wand ich mich auf meinem Stuhl. Was war das bloß für ein Tag?

«Meine Damen und Herren!» Seine Stimme klang wie Schokoladekuchen mit Schlagsahne. «Ich darf Sie also zu dem Geschichtskurs begrüßen, der die Grundlagen unserer Gesellschaft erforscht und Ihnen einen Einblick dahinein verschafft, welch großartige Errungenschaften unsere Vorfahren machten, die dazu beitrugen, unser Europäisches Reich und unsere Weltordnung zu formen, wie sie heute besteht.»

Sein maskenhaft schönes Gesicht zeigte kaum eine Regung, doch seine Erläuterungen waren so dynamisch vorgetragen und mit gut geübten Gesten unterstützt, dass ich mir irgendwie klein und nutzlos vorkam. Würde ich jemals die sieben Verwirklichungsstufen erreichen? Oder wäre mein Platz an diesem Humanium, bis ich als graue Greisin aus dem Gebäude direkt auf den Friedhof wanken würde? Woher diese düsteren Gedanken? Ich stemmte zum zweiten Mal an diesem Tag meine Schultern nach hinten und gab mir einen innerlichen Ruck.

«Das Jahr 0 Anno Illumini wurde zu Ehren des Volkes festgelegt, als sich mutige Männer und Frauen im Westen des Europäischen Reiches gegen die tyrannische Herrschaft, die sie bisher geknechtet hatte, erhoben und den Absolutismus und die daraus entstehende Privilegierung einer kleinen Schicht der Bevölkerung in eine Herrschaft des Volkes umwandelten. Jahrzehntelang dauerte der Kampf um die Menschenrechte und um die Demokratie.

Schon vor dem Jahr null hatten Vordenker Werke geschrieben, die auf die natürlichen Rechte jedes Menschen hinwiesen und ihn, als das Maß aller Dinge, in den Mittelpunkt des Weltbilds und der Politik erhoben. Die Regierung müsse dem Volk dienen, forderte man schon damals. Doch erst im Jahr null wurde durch Tatkraft und den Verstand ein Eckstein gelegt, der von diesem Zeitpunkt an die Freiheit für alle Völker und Menschen einläutete.»

Der Strom seiner Worte floss durch den ganzen Raum und schien ihn vollständig zu erfüllen. Ich merkte nur am Rande, dass ich mittlerweile auf der Kante meines Stuhles saß und mich ein wenig vorbeugte, um ja nichts zu verpassen.

«Von diesem Zeitpunkt an galt eine neue Zeitrechnung. Wir begannen damit, für unsere Gesellschaft den Republikanischen Kalender zu verwenden. Anstatt die Monate nun nach römischen Kaisern und Göttern zu benennen, wurde aus einem 19. Juli ein 1. Thermidor, der Tag des Dinkels – Sie wissen ja, dass alle unsere Tage einen Eigennamen aus der Pflanzen-, Haustier- oder Arbeitswelt haben. Wie Sie sehen, haben die mutigen und entschlossenen Taten unserer Vorfahren Auswirkungen – bis in unser heutiges tägliches Leben.»

Beinahe andächtig blieb er hinter dem Katheder stehen, als schweiften seine Gedanken in weite Ferne.

Ich hatte bereits gewusst, dass die alten Namen der Monate nur noch literarisch verwendet wurden, aber dass diese Namensgebung eine direkte Auswirkung von mutigen Taten war, von kühlem Verstand und Vernunft, das war ein neuer Gedanke für mich.

Ich blickte auf meinen Bildschirm. Heute schrieben wir den 25. Brumaire. Nie zuvor hatte ich ein Datum so genau betrachtet.

Eine vorwitzige Stimme meldete sich aus der vierten Reihe: «Was war vor dem Jahr null? Ich meine, dass diese Revolution eine solch große Auswirkung hatte?»

Etwas ungnädig, da er in seinem enthusiastischen Monolog unterbrochen worden war, blickte Adonis Magellan in die Reihen.

«Arroganter …», murmelte Felix beinahe unhörbar. Ich blickte ihn scharf an.

«Was vorher war?», wiederholte der Humanitus Perfectus. Seine makellose Stirn zeigte Anzeichen von Falten, als würde er angestrengt nachdenken. «Stellen Sie sich düstere, graue Tage vor», begann er gedehnt. Dies fiel mir nicht schwer. Ich kannte mich mit düsteren Tagen aus.

«Das finstere Mittelalter. Der Glanz des alten Rom war schon lange verblasst. Die Menschen lebten in Angst und Schrecken. In Verblendung und altem Irrglauben. Unter Tyrannenherrschaft von Königen und Päpsten.»

Was war ein Papst? Ich runzelte die Stirn. Das Niveau des Vortrags war hoch. Ich würde alle diese fremden Worte in der Bibliothek nachschlagen müssen.

Adonis redete sich langsam wieder in Fahrt.

«Aber durch die Vernunft wurden die vier Grundsäulen unserer Gesellschaft erschaffen. Die Freiheit, die Gleichheit, die Toleranz und der Frieden. War die Welt zuvor unter einem Schleier von Aberglauben und Riten gefangen, wurde durch diese mutigen Denker die Welt entzaubert. Die Antike wurde wiederentdeckt. Allem, was uns das alte Rom und Griechenland hinterlassen hatte, wurde wieder neues Gewicht verliehen. In Kunst, Architektur und Philosophie wurden alte Werte wiedergeboren, und nicht zuletzt ist unser modernes Staatsgebilde auf dem Gedanken der alten Demokratie der Griechen erbaut worden. Es war der Beginn einer neuen Weltordnung. Freiheit, Gleichheit und das Streben nach Glück wurden jedem Menschen zugestanden. Auch Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit wurden dem Volk in die Hände gelegt. Das war der Beginn der Menschen- und Bürgerrechte.»

Lange sprach er über die Menschenrechte, immer wieder in Bezug auf die vier Säulen und deren Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Nun wurde er nicht mehr unterbrochen. Das Interesse der Studenten war bei diesem packenden Vortrag fast greifbar. Wissensdurstig saugte ich jedes Wort auf.

«Um die Menschenrechte genauer zu studieren, werden wir nächste Woche einen ganzen Vormittag in der Hauptstadt unseres Parts verbringen. Wir werden das Regierungsgebäude besichtigen, wo eine Kopie der Menschenrechte für die Besucher ausgestellt ist.»

Mein Herz klopfte aufgeregt. Oft kamen wir nicht aus unserer Stadt hinaus – waren wir doch ständig damit beschäftigt, unsere Tugenden zu verbessern und Studien zu betreiben, Lebensmittel abzuholen und den Haushalt zu führen. Dieser Ausflug war eine willkommene Abwechslung im alltäglichen Trott. Ein Trott, der dir aber auch Sicherheit gibt, sprach ich mir selbst leise Mut zu, weil ich wieder eine Enge auf meinem Brustkorb spürte. Ich streckte meine Schultern.

Adonis Magellan erläuterte uns den Zweck dieses Ausfluges. Wir sollten lernen, wie sich unser Part, unser Verwaltungsbezirk, in das Gefüge des Europäischen Reiches eingegliedert hatte.

«Bitte lesen Sie folgendes Dossier bis nächste Woche!»

Auf unseren Bildschirmen erschien eine Datei. Überrascht vernahm ich das Klingeln der Glocke. War der Unterricht schon beendet?

Tatsächlich warf der zu junge Humanitus Perfectus ein berauschendes Lächeln in die Runde und verabschiedete sich mit den Worten: «Wir sehen uns am nächsten Donnerstag beim Bahnhof auf Gleis 5. Wenn Sie Fragen haben, kommen sie jederzeit auf mich zu.» Dann verließ er den Raum so schneidig, wie er ihn betreten hatte.

«Anna Tanna! Klapp den Mund zu, lade deine Notizen, und dann ab in die Psychologie!»

Schon wieder versuchte Felix, mich herumzukommandieren. Ich warf ihm einen düsteren Blick zu.

«Fandest du ihn nicht absolut großartig?» Ich bemühte mich, meine Stimme nicht aufgeregt klingen zu lassen.

«Ich habe immer geglaubt, dass Geschichte eine interessante Wissenschaft ist, aber er scheint besessen davon zu sein. Er ist mir zu glatt und zu jung und zu polemisch.» Er grinste breit. «Außerdem ist mir das ganze Gefasel von kulturellem Erbe und so weiter zu schwülstig und zu heroisch. Ich mag es eher einfach.»

Ich starrte ihn entsetzt an. Wie konnte er es wagen, einen Humanitus Perfectus so vernichtend zu bewerten? Wenn das dem Rektorat zugetragen würde …

«Keine Angst, Anna Tanna! Ich werde dies für mich behalten. Ebenfalls werde ich für mich behalten, dass sein Gesicht nur ein einziges Mal so etwas wie eine Regung zeigte – nämlich als du ihn angestottert hast.»

Ich holte mit der Faust aus und landete einen gezielten Schlag auf seinen Oberarm. Er lachte mich glücklich an. Felix war mein Ruin. Wo war meine Selbstbeherrschung eben geblieben?

Zum Glück sprachen wir nicht weiter über Adonis Magellan. Felix fragte mich rasch etwas betreffend unsere Psychologiearbeit.

Ich presste meinen Daumen auf die Arbeitsstation, wobei ich feststellte, dass ich so gebannt von dem Vortrag des Adonis' gewesen war, dass ich vergessen hatte, Notizen über das zu verfassen, was er gesagt hatte.

Während wir in eiliger Hast durch die grauen Gänge huschten, unserem nächsten Ziel entgegen, purzelten Fragen über Fragen zu dem gerade Gehörten durch meinen Kopf. Am liebsten hätte ich die Schulbibliothek nach Antworten durchsucht, aber das musste warten. Zuerst musste ich Ordnung in meine Gedanken bringen. Ich hatte noch einen langen Tag vor mir und musste dann dringend nach Hause.

Beim Gedanken an zu Hause legte sich eine bleierne Decke der Müdigkeit auf mich, und ich wusste plötzlich, wie sich die Menschen des Mittelalters gefühlt haben mussten.

Kapitel 3

Es war bereits dunkel, als ich endlich aus dem Humanium trat und den Heimweg in Angriff nahm. Ein feiner Nebelschleier legte sich noch immer – oder wieder? – um die Häuser. Ich schauderte und zog die Schultern hoch.

«Hey, Anna Tanna! Ich wünsch dir noch einen schönen Abend!»

Felix zog kurz auf die für ihn typische Weise die Augenbrauen hoch, wodurch seine Augen immer so einen lustigen Ausdruck bekamen, und machte sich dann mit schwungvollen Schritten in Richtung seines Studentenwohnheims aus dem Staub. Bald verschluckte ihn die Nacht. Ich war auf mich allein gestellt.

Je schneller ich zu Hause war, desto besser. Den Heimweg kannte ich auch im Dunkeln. Beleuchtet wurde in unserem Stadtteil nur die Bildungsstätte. Die übrigen Straßen waren finster. Doch selbst das Licht dieser starken Scheinwerfer wurde heute von Tausenden weißen Nebeltröpfchen verschluckt und schien das Gebäude kaum zu erreichen.

Als ich an der düsteren Gasse vorbeikam, stand mir die Begegnung von heute Morgen wieder klar vor Augen. In der ganzen Aufregung über die erste Geschichtsstunde hatte ich den Mann ohne Beine, den Bettler, ganz vergessen. Unwillkürlich verlangsamte ich meine Schritte. Ich tastete in der Tasche nach dem Zettel.

«Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien!»

Die wenigen Worte hatten sich schon unauslöschlich auf meine Netzhaut gebrannt.

Schnell nahm ich meine Taschenlampe hervor und ließ den Lichtstrahl in die Gasse hineintanzen, bevor ich überhaupt realisierte, dass ich den Behinderten suchte. Ich wusste, es war nicht nett, ihn so zu bezeichnen, aber mein Interesse war ungebrochen. Wenn ich jedoch erwartet hatte, dass der Mann unter Zeitungen und Kartonschachteln zusammengekauert in der Gasse liegen würde, wie es sich für einen Clochard aus der Welt der Literatur gehörte, dann wurde ich enttäuscht.

Die Gasse war leer. Nur in der Mitte war ein großer dunkler Fleck auf den Pflastersteinen. Vorsichtig, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, trat ich näher. Der Strahl meiner schwachen Funzel strich über eine dunkle, noch nicht ganz eingetrocknete Pfütze. Hier hatte jemand Blut verloren. Viel Blut, schoss es mir durch den Kopf.

Ich schauderte. Wie hypnotisiert starrte ich auf die Blutlache, als könnte ich dadurch den Mann ohne Beine herbeizaubern. Hektisch blickte ich über meine hochgezogenen Schultern. Ich fühlte plötzlich Dutzende Augenpaare auf mir. Die Wände der engen Gasse schienen auf mich zuzukommen. Ich wich zurück. Die Blutlache war noch nicht ganz eingetrocknet. Was war heute hier geschehen?

Endlich schien wieder Leben in mein Gehirn und meine Beine zu kommen. Ich drehte mich eilends um und, wie von wilden Hunden gehetzt, jagte ich davon. Ohne lange raten zu müssen, war mir instinktiv klar, dass das Blut von «meinem» Bettler stammte.

«Die Wahrheit wird euch befreien …»

Ich presste die Hände auf die Ohren. Die Taschenlampe flog in den Straßendreck. Durch den Schlag erlosch das kleine Licht. Ich stoppte abrupt, bückte mich und tastete nach der Lampe. Dann setzte ich meinen Weg hastig im Dunkeln fort.

«Mach dich auf die Suche … Dein Leben hängt davon ab …»

Seines schien er verloren zu haben. Diese Worte waren die Ermahnung eines Sterbenden gewesen. Ich ertrug den Gedanken kaum. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass jemand mit solch einem Blutverlust überleben könnte.

Nach drei Minuten Dauerlauf hatte ich das Stadthaus erreicht, in dem ich wohnte. Ungewöhnlich erleichtert rannte ich die Treppen hoch und blieb keuchend vor der Wohnungstür stehen. Ich lehnte mich an die Wand und versuchte, zu mir zu kommen.

Dieser Tag schien die Grenzen meiner bisherigen Vorstellungskraft sprengen zu wollen. Die unheimliche Entdeckung in der Gasse hatte meine fröhliche Stimmung über den ersten Geschichtsunterricht wie weggeblasen. Noch immer hatte ich das Gefühl, verfolgt oder beobachtet zu werden.

Dann jedoch wandte ich meinen Blick auf die dunkelbraune Wohnungstür. Wie der Turm des Humaniums ragte sie vor mir auf. Und wie jeden Tag schien sich eine dunkle Decke vom Türrahmen zu lösen und um meine Schultern zu legen.

Ich versuchte sie abzuschütteln. Aber selbst die ganze Aufregung des heutigen Tages konnte das dumpfe Gefühl, das mich umfasste, nicht durchbrechen. Kein Zettel, auf dem die «Wahrheit» stand – ich schauderte –, kein Geschichtsunterricht, auch keine Psychologiearbeit und auch nicht … Adonis – mein Herz setzte einen Schlag aus –, niemand konnte mir diesen Schritt, den ich jeden Tag gehen musste, abnehmen.

Und plötzlich kam ich mir wie der einsamste Mensch auf Erden vor. Gerade nach dem heutigen Tag fiel es mir besonders schwer, meine Hand zu heben und meinen Daumen auf den Scanner an der Tür zu drücken. Was mich dahinter erwartete, war jeden Tag dasselbe. So aufregend und ungewöhnlich dieser Tag gewesen war, so vorhersehbar war die Situation hinter dieser schrecklichen Tür. Was mich jeden Tag erwartete, wusste außer mir niemand. Felix wusste es nicht, die Schulleitung schon gar nicht. Niemand. Es war mein dunkles Geheimnis. Die Tür klickte und öffnete sich einen Spalt weit. Abgestandene Luft und Kälte gähnten mir entgegen. Ich seufzte, wappnete mich innerlich und setzte dann meinen Fuß in die Wohnung.

«Hallo!», rief ich leise und drückte die Tür hinter mir zu.

Keine Antwort.

Ich stolperte über einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek, die ich neben der Tür aufgetürmt hatte. Seufzend verzog ich mein Gesicht. Schon wieder hatte ich vergessen, meine Unterlagen fürs Humanium ordentlich beiseitezulegen, wie ich es im Ordentlichkeitskurs gelernt hatte.

Disziplin ist nicht etwas, das man über Nacht lernen kann, sprach ich mir Mut zu, indem ich einen Grundsatz aus dem Kurs «Ordnung ist das halbe Leben» repetierte. Dennoch fühlte ich mich wie eine Versagerin. Konnte ich überhaupt etwas richtig machen? Eigentlich hatte ich mein Diplom in Ordnungssinn gar nicht verdient, wenn ich es nicht einmal an einem normalen Tag schaffte, die Wohnung in Ordnung zu halten.

Morgen ist auch noch ein Tag, tröstete ich mich, während ich ärgerlich die Bücher aufhob. Ein schlechtes Gewissen konnte ich nicht auch noch gebrauchen. Schließlich war ich auch nur ein Mensch, oder? Meine Augen gewöhnten sich langsam an die kalte Dunkelheit. Im einzigen Bett der Einzimmerwohnung, am anderen Ende des Raumes, konnte ich ein Bündel ausmachen, das unter der Decke zusammengerollt lag.

Ich seufzte erneut auf. Wie ging es ihr heute bloß? Hatte sie einen ihrer lichten Tage? Fror sie in der klammen Kälte der ungeheizten Wohnung? Ich trat ans Bett und schaute auf den dunklen Schatten unter mir. Die Gestalt regte sich leise.

«Mutter», flüsterte ich.

«Ja», murmelte sie.

Erleichterung. Sie sprach mit mir. Vielleicht hatte sie heute einen ihrer guten Tage.

Schon seit ich denken konnte, lebte ich mit meiner Mutter in dieser dunklen Stadtwohnung. Seit mein Bruder gestorben war, waren wir nur noch zu zweit. Niemand schien Kenntnis von meiner Mutter zu haben. Ich wurde nie nach ihr gefragt. Es war, als würde sie nicht existieren, als wäre ihr Sein ausgelöscht.

«Wie geht es dir?», fragte ich sie sanft.

«Gut.»

Ihre Stimme war nur ein leises Flüstern. Ich legte die Bücher auf das Pult meiner Arbeitsstation und knipste eine schwache Lampe an, die den Raum in ein schummriges Licht tauchte. Mutters mahagonifarbener Haarschopf lag auf dem Kissen wie aufgefächert. Sie schlug die seelenvollen Augen auf und schaute mich an. Überrascht schluckte ich. Wann hatte sie zum letzten Mal die Augen geöffnet und mich so angeschaut? Um die Augen und den Mund verliefen tiefe Falten, die sie viel älter aussehen ließen, als sie wirklich war. Ihr Haar dagegen war noch dunkel und voll und zeigte keine graue Strähne.

Ich betrachtete ihr verhärmtes, ausgehungertes Gesicht, das ganz wächsern wirkte, weil sie schon so lange nicht mehr draußen gewesen war, und ihre zusammengekrampften Schultern, die aussahen, als würden sie die Last einer ganzen Welt tragen.

In ihren Augen glomm heute jedoch ein seltsamer Funke. Eine Art Friede stand in ihnen geschrieben. Sie hatten die Farbe von blank polierten Haselnüssen. Mein Bruder hatte die gleichen Augen gehabt. So, wie sie mich anschaute, hatte ich das Gefühl, als würde sie bis in den Grund meines Seins blicken. Was war heute los? Ich runzelte die Stirn und pellte mich aus meiner Jacke.

«Ich habe heute deinen Bruder gesehen. Wir hatten ein Gespräch.»

Ich verdrehte verzweifelt die Augen und seufzte leise. Der Hoffnungsschimmer erlosch. Sie war wieder in ihrer Traumwelt. Das war nichts Neues. Neu war nur, dass sie für mich kurz daraus aufgetaucht war. Ein Stich von Ungeduld und Wut durchschoss mich, und ich warf die Jacke unachtsam auf einen Stuhl. Mein Gefühlsleben wurde heute wirklich stark beansprucht. Tief atmete ich ein – wie ich es in der Geduldslehre gelernt hatte. Dann packte ich meine Ungeduld innerlich, steckte sie in eine geistige Amphore und verschloss sie mit einem dicken Korkdeckel.

So, schon besser, dachte ich.

Wenigstens waren es heute schöne Träume gewesen. Vielleicht ging es bald wieder aufwärts mit ihr. Vielleicht läutete dieser Tag eine heitere und leichte Phase ein. Ich merkte, wie Verbitterung an meinem Herzen riss. Weshalb ich? Weshalb musste ich zusätzlich zu der schwierigen Aufgabe, die Erleuchtung zu erlangen, auch noch eine Mutter versorgen, die schwer krank war und von deren Existenz niemand wissen sollte?

Seit mein Bruder vor fünf Jahren von uns gegangen war, hatte er diese Verantwortung auf meine jungen Schultern abgewälzt, und dort saß sie seither und versuchte mich zu zerquetschen.

«Mutter! Es ist so wichtig, dass du etwas aufstehst und dich bewegst.»

Sie sah mich interessiert an, rührte sich aber keinen Zentimeter. Ich ging ins Badezimmer, schloss die Tür hinter mir und setzte mich auf den Rand der Badewanne. Mit geschlossenen Augen wartete ich darauf, dass sich meine Gefühle beruhigten.

Ich wünschte mir manchmal, ich könnte ein anderes Leben führen. Doch das Letzte, was mein Bruder mir eingeschärft hatte, war: «Niemand darf wissen, dass Mutter bei uns wohnt! Du darfst es niemandem sagen.»

Ich musste es ihm hoch und heilig versprechen. Als er schließlich verschwand, um nie mehr zurückzukehren, war ich als fünfzehnjähriges Mädchen auf mich selbst gestellt. Niemand fragte danach, ob ein junges Mädchen sich selbst durchschlagen konnte. Ich holte einfach weiterhin täglich dieselbe Menge Lebensmittel bei der Ausgabe ab wie zu der Zeit, als mein Bruder noch da gewesen war, damit meine Mutter und ich nicht verhungerten. Niemandem schien es aufzufallen, keiner stellte Fragen.

Ab und zu hatte mich eine ältere Frau aus der Nachbarschaft mitleidig gemustert, aber in den heutigen Zeiten war es nicht ungewöhnlich, dass man sich schon in jungen Jahren selbst durchs Leben kämpfen musste. Ja, als die Peacemen einmal für eine bessere Grundversorgung der Jugendlichen demonstriert hatten, hatte die Regierung verlautbaren lassen, dass sowohl die Apolliner- als auch die Dionysier-Ausbildung jungen Menschen genug Wissen vermittle, damit sie für sich sorgen könnten. Und damit basta.

Bevor ich mit sechzehn ans Humanium kam, hatte ich die Grundschule besucht, in der wir Grundlagen in Lesen, Schreiben, Mathematik und Kochen erhielten und in unserer Freizeit im Gewächshaus Kartoffeln ernteten, um die Ernährung der Bevölkerung zu gewährleisten. Ich war froh, dass diese Phase überstanden war. So hatte ich schon in zartem Alter gelernt, für mich selbst zu sorgen.

Obwohl mich die Sorge um meine kranke Mutter ständig geplagt hatte, waren mir die Worte immer auf den Lippen erstorben, wenn ich mich der Schulleitung oder meiner geistigen Führerin anvertrauen wollte. Diesen letzten Wunsch konnte ich meinem verstorbenen Bruder nicht abschlagen. Ich hatte mich an die kranke Mutter gewöhnt. Ja, dass sie krank war, stand außer Frage.

Seit ich am Humanium war, hatte ich deshalb meine spärliche Freizeit damit verbracht, im Archiv nach psychischen Krankheiten zu forschen. Man hatte alle psychischen Krankheiten ausgerottet, hatte ich gelesen, genauso wie AIDS und Krebs. Aber es musste auch Ausnahmen geben. Schließlich sollte es auch keine Behinderten mehr geben … Weshalb hatte ich dann heute einen Mann ohne Beine gesehen?

Durch meine Nachforschungen fühlte ich mich in der Annahme bestärkt, dass meine Mutter unter der «bipolaren Störung» litt. Schon während meiner Kindheit war sie gefühlsmäßig sehr unbeständig gewesen. Auf hyperaktive Phasen der Überschwänglichkeit und der ruhelosen Aktivität waren Zeiten des heulenden Elends gefolgt. Ich erinnerte mich, wie sie schon zu Lebzeiten meines Bruders tagelang weinend oder apathisch das Bett gehütet hatte.

In letzter Zeit war sie nur noch gefühlsarm und schwermütig. Sie hatte sich in sich selbst zurückgezogen wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus. Die bipolare Störung war vielleicht ansatzweise noch vorhanden, doch fragte ich mich, ob sie jetzt einfach nur noch chronisch depressiv war? Ich war keine Ärztin. Ich konnte ihr nicht helfen. Das dumpfe Vor-sich-hin-Brüten und die Antriebslosigkeit … manchmal konnte ich es nicht mehr länger objektiv sehen. Manchmal war ich einfach nur schrecklich wütend auf meine Mutter.

Das Chemondrion war eine Art Klinik in unserer Stadt. Dort wurden Krankheiten jeglicher Art behandelt, die durch das Netz der systematischen Ausrottung geschlüpft waren. Schon manches Mal hatte ich zu dem großen Gebäude auf dem Hügel geblickt und mir gewünscht, meine Mutter dort hinbringen zu können. Doch alles Zureden brachte nichts. Sie wollte nicht.

Ich hatte gehört, dass das Chemondrion unter anderem Gehirnströme mit Elektroden behandeln konnte. In einer wissenschaftlichen Abhandlung hatte ich von der Entdeckung dieser Methode zur Ausrottung sämtlicher psychischer Erkrankungen gelesen, und ich wusste, dass auch heute noch vereinzelt solche Therapien angewandt wurden. Mein Wunsch, dem letzten Willen meines Bruders zu entsprechen, war bis jetzt jedoch größer gewesen als das Bedürfnis, aus der Enge meiner vier Wände auszubrechen. Deshalb hatte ich alle Bemühungen, meine Mutter zu überreden, eingestellt.

Manchmal versuchte ich, mir mein Leben mit einer gesunden Mutter vorzustellen. Wenn sie sich nicht immer geweigert hätte, an den Verbesserungsmaßnahmen teilzunehmen, hätte sich unser beider Leben wahrscheinlich schlagartig verändert. Sie hätte ihre Tage nicht nur im Bett verbringen und von morgens früh bis abends spät die Augen zukneifen müssen, und ich hätte neben meinen Studien am Humanium und meinen anfallenden Haushaltspflichten etwas mehr Zeit dafür gehabt, ein Teenager oder auch nur ein Mensch zu sein.

Und ich hätte ein Gegenüber gehabt, das mit mir redete. Hatte ich meine Mutter früher immer noch über meinen Tagesablauf in Kenntnis gesetzt und versucht, so ihr Interesse zu wecken, war der Dialog mittlerweile einem Monolog, der sich nur noch in meinem Inneren abspielte, gewichen.

Mit meinem fortschreitenden Studium hatte sich meine panische Verzweiflung jedoch schließlich gelegt. Ich versuchte jetzt, meine Situation mit Verstand, Vernunft und meinen Kursen und Studien zu bekämpfen.

Als ich so über alles nachdachte, spürte ich wieder, wie sich die Last der Verantwortung wie ein Gewicht auf meine Brust legte. Meine Arme fühlten sich an, als wären sie an meinen Körper gekettet. Der Plan, sich im Badezimmer zu beruhigen, war definitiv fehlgeschlagen. Ich seufzte und ging wieder zurück in den Wohnbereich.

«Anna!» Meine Mutter blickte bittend zu mir auf. «Ich weiß, dass ich nur von deinem Bruder geträumt habe, aber es schien so echt, dass ich meinte, er sei wirklich hier.»

Sie klang so hilflos und verwirrt. Plötzlich war meine Kehle wie zugeschnürt. Ich brachte kein Wort heraus und schluckte schwer an einem Kloß, der sich in meinem Hals verhakt hatte. Dumpf erinnerte ich mich an die Tage, an denen das Leben meine Mutter noch umfloss. Als mein Bruder noch gelebt hatte.

Der Kloß in meinem Hals ließ mich kaum noch schlucken. Doch da fiel mir wieder eine Lektion der Selbstbeherrschung ein: «Zeige deine Gefühle nicht! Das zeichnet einen wahren Menschen aus. Tränen sind nur ein Zeichen von Selbstmitleid! Du aber sei human, dann wirst du die nächste Stufe erreichen.»

Ich schluckte den Kloß mit aller Macht hinunter, fasste meine Mutter völlig beherrscht an den Schultern und richtete sie auf.

«So», versuchte ich meiner Stimme einen humoristischen Klang zu verleihen, «erzähl mir von deinem Traum.»

Etwas beruhigt, dass ich mich tatsächlich beherrschen konnte, half ich meiner Mutter aus dem Bett. Sie war über mein Interesse so erstaunt, dass sie mich verwirrt ansah. Ich führte sie behutsam an den Tisch in der Küchennische und füllte ihren Teller mit dem dünnen Haferbrei, der von gestern noch übrig geblieben war. Ich erfasste sanft ihre Hand und strich ihr wie gewohnt über den Stumpf ihres rechten Daumens, den sie als Jugendliche verloren hatte. Mitleid durchschoss mein Herz.

Mutter schlürfte die stärkenden Flocken in sich hinein und konnte den Löffel halten, ohne zu zittern. Sie vergaß anscheinend sofort wieder, dass ich sie nach ihren wirren Träumen gefragt hatte, und widmete sich mit erstaunlichem Appetit ihrer Schüssel.

Schnell verließ ich die Küchennische und trat an meine Arbeitsstation. Dass ich nichts am Zustand meiner Mutter ändern konnte, erfüllte mich wieder mit einem seltsamen Gefühl der Wut und Machtlosigkeit, und bevor ich platzte, musste ich mich ablenken. Ich schwor mir erneut, nachdem ich die sieben Selbstverwirklichungsstufen erreicht hätte, würde ich eine Kur gegen bipolare Störungen entwickeln und meine Mutter selbst behandeln. Ich wünschte mir so sehr, dass sie ein normales Leben führen konnte.

Ich drückte meinen Daumen auf den Fingerabdruckscanner der Arbeitsstation, weil ich noch den Tagesbericht schreiben und mit meiner geistigen Führerin Kontakt aufnehmen musste. Täglich besprachen wir Schüler des Humaniums unseren Tagesablauf mit einer Vertrauensperson, die die Schule zur Verfügung stellte. Meistens handelte es sich bei diesen um Humaniti Perfecti oder um Studenten, die kurz vor der Erleuchtung standen.

Meine Vertrauensperson war eine Mittvierzigerin mit Namen Aquilina Akbaba. Nach meiner Kenntnis befand sie sich in der Phase kurz vor ihrer Erleuchtung. Neben mir betreute sie noch fünf weitere Studenten. Felix nannte die geistigen Führer respektlos «das schlechte Gewissen», doch nur, wenn wir alleine waren.

Um unsere Entwicklungsstufen zu erreichen, mussten wir jeden Tag Rechenschaft über unseren Unterricht und unsere Leistungen ablegen. Jederzeit mussten wir bereit sein, über unseren Tagesablauf Auskunft zu geben. Ich hatte mein Rendezvous mit Aquilina Akbaba jeden Abend, nachdem ich von meinen Studien heimgekehrt war. Sobald ich die Tür öffnete, wurde automatisch ein Signal an sie gesandt. Meistens gab sie mir dann noch eine Viertelstunde, aber dann wollte sie mein Gesicht auf ihrem Display sehen, sonst erteilte sie mir eine Rüge.

Ich mochte Aquilina trotzdem. Sie war zwar sehr streng, aber unserer Gesellschaft ergeben, und man merkte ihr an, dass sie ihr ganzes Leben auf die vier Säulen ausgerichtet hatte. Sie war mein großes Vorbild. Wenn ich mich in zwanzig Jahren sah, dann stellte ich mir vor, ebenfalls wie sie junge Studenten zu betreuen. Aber zuerst musste ich die nächste Selbstverwirklichungsstufe schaffen.

Mutter aß gemütlich und etwas geräuscharmer als zu Beginn. Sie schien zu begreifen, dass sie ruhig sein musste, damit ihre Anwesenheit Aquilina verborgen blieb. Meine Mutter ist nicht dumm, sie ist einfach krank, sprach ich mir Mut zu. Dann war ich online mit Aquilina.

«Guten Abend, Studentin Tanner!»

Ich setzte ein wohl einstudiertes Lächeln auf, da ein echtes nicht erscheinen wollte. «Guten Abend, Meisterin Akbaba!»

«Wie war Ihr Tag?» Auf dem Display sah ich, dass sie heute ihre langen dunklen Haare zu einem strengen Knoten gebunden hatte. Der anthrazitfarbene steife Blazer, den sie trug, ließ sie wie einen strammstehenden Soldaten wirken.

«Gut!», lächelte ich.

Mein Tag war immer gut. Ich wollte schließlich keinen Punkt Abzug für schlechte Laune bekommen.

«Wie liefen die Studien?»

Ich musste keine Begeisterung vorheucheln, als ich ihr vom Geschichtsunterricht berichtete. Sie interessierte sich für meine Aufgaben und wie ich mich mit Studienkollegen verstanden hatte. Das meiste betraf das Humanium und die aktuellen Studien, aber sie befragte mich ebenfalls zu Themen meiner abgeschlossenen Selbstverwirklichungsstufe, damit die Schule wusste, dass ich immer noch würdig war, das Diplom der ersten Selbstverwirklichungsstufe zu tragen. Die Ereignisse des Tages hatten mich wohl etwas fahrig werden lassen. Ich war nicht so konzentriert wie sonst.

«Sind Sie nervös, Studentin Tanner?», fragte mich Aquilina nonchalant.

«Nicht sonderlich!», beruhigte ich sie und lächelte noch breiter. «Ich bin wohl noch etwas aufgeregt wegen des ersten Geschichtsunterrichts.»

«Wie war der neue Humanitus Perfectus?»

Ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss. Mein Herz setzte aus. Mein Lächeln verrutschte ein bisschen.

«Sehr kompetent!»

Ich versuchte meine Stimme gleichmäßig zu halten. Es gelang mir. Ich war buchstäblich stolz auf mich.

Dann berichtete ich ihr einiges aus dem Unterricht, aber vermied natürlich zu erwähnen, dass sein Aussehen Fieberschübe in mir ausgelöst hatte. Vielleicht wurde ich ja wirklich zum ersten Mal in meinem Leben krank. Meine Finger zitterten und wurden nur schon bei seiner Erwähnung kalt und klamm.

Meisterin Akbabas Lächeln wurde mütterlich und wärmer. Irgendwie schien sie zu spüren, dass mein Tag besonders war. Ich mochte sie, entschied ich mich erneut. Mein Lächeln wurde echt. Die Zweifel fielen von mir ab.

Als sie mich fragte, was ich denn diesen Abend noch zu tun gedächte, erzählte ich ihr von der Absicht, meine tägliche Essensration abzuholen und noch etwas über die bipolare Störung zu lesen. Sie war begeistert und ermutigte mich, immer auf dem Kurs der vier Säulen unserer Gesellschaft zu bleiben. Der Enthusiasmus, den sie versprühte, motivierte mich, und ich wusste plötzlich wieder, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand.

Ungnädig schaute ich auf den Stapel verrutschter Bücher neben mir. Ich würde lernen müssen, Ordnung zu halten.

Ich streckte meine Schultern, und wir plauderten noch ein wenig über die Tagesnachrichten. Es tat mir gut, mich mit jemandem auszutauschen. Aquilina war jemand, der meine Welt verstand. Sie war viel gesetzter als Felix und interessierter als meine Mutter. Ohne die täglichen Gespräche mit ihr wäre ich bestimmt schon lange vereinsamt.

Sie wünschte mir schließlich herzlich einen schönen Abend, und ich loggte mich aus dem Kommunikations-Programm aus.