Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

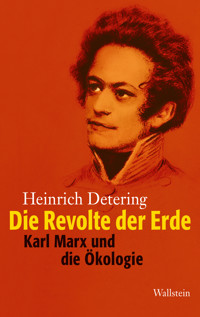

Eine fesselnde Spurensuche legt ökologische Entwicklungslinien in Marx' Schreiben frei, die oft übersehen wurden: ein neuer Zugang zu einem Werk von überraschender Aktualität. Ökologische Sensibilität bestimmt Karl Marx' Werk von Anfang an. Sie ist nicht erst das Ergebnis eines späten Wandels, sondern imprägniert sein Denken von den frühen Schriften über das »Kapital« bis in seine letzten Jahre. Marx nimmt das Naturdenken der Romantik auf und stellt es vom spekulativen Kopf auf die empirischen Füße. Dabei spielen Ludwig Tieck und Goethe eine nicht geringere Rolle als Charles Darwin oder Adam Smith. Poetische Texte und Schreibweisen durchdringen gesellschafts- und naturwissenschaftliche Diskurse. In einer Verbindung von Ideengeschichte und intensiven Textlektüren legt Detering die überraschende Aktualität von Marx' Schreiben in unserer Zeit frei, einer Zeit, in der die Deformationen des Marxismus abgewirtschaftet haben und der sie überlebende Kapitalismus einen globalen Ökozid heraufbeschwört.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Heinrich Detering

Die Revolte der Erde

Karl Marx und die Ökologie

Inhalt

1. KapitelEinführung

Alte Texte, neue Lektüren — Die freie Entwicklung eines jeden — »Die Marxsche These«: Ökologische Hinweise in der Forschung — Methodisches

2. KapitelUrszene

Die Bäume, die Armen und die Eigentumsverhältnisse: Debatten über das Holzdiebstahls-Gesetz

3. KapitelRomantik

Idee der Erde: Kontexte und Lektüren — Lieder der Naturgeister: Marx’ Elementargedichte

4. KapitelLeitmetaphern 1844 – 1872

Revision — Die Familie und der Leib — Vater Arbeit und Mutter Erde — Stoffwechsel — »Das Thier« und die Hominisation

5. KapitelNaturgeschichte

»Die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht«: Charles Darwin im Kapital — »Die Menschen, wie alle Thiere«: Proletarische Pferde — Goethes Werk und Shakespeares Beitrag: Die Befreiung der Tiere

6. KapitelIdylle und Tragödie

Das Ende der Idylle — Die Pferde, die Erde und die Tränen der Romantik — Verwachsung und Verwüstung

7. KapitelAuswege

Die andere Möglichkeit: Subsistenzwirtschaft als »selbstgenügender Organismus« — »Darwinist vor Darwin«: Carl Fraas, der Ackerbau und die Klimaerwärmung — Noch einmal Arbeit und Natur: Kritik des Gothaer Programms — Zukunftsaussichten — Commune

8. KapitelDer eine und der andere Diskurs

Anhang

Anmerkungen — Abbildungen — Verzeichnis der verwendeten Literatur — Register — Dank

Was ist Reichtum? …

Reichtum sind all die Geschenke der Natur an Nahrung und Stoff, womit wir alle, König wie Bettler, unsere Bedürfnisse befriedigen.

Rosa Luxemburg, Einführung in die Nationalökonomie[1]

Auf Hampstead Heath:Friedrich Engels, Karl Marx und dessen TöchterJenny, Laura und Eleanor Marx, um 1864.

1. KapitelEinführung

Alte Texte, neue Lektüren

»Nach Stalins Plan – lasst uns die Natur verwandeln!« Das Plakat, das Viktor Semenovich 1949 entwarf, zeigt den großen Planer mit Agronom und Kolchosbäuerin[1] vor einer Landschaft, in der die Verwandlung schon so gründlich gediehen ist, dass von Natur nichts mehr zu sehen bleibt.[2] Was sich hier vollzieht, ist der »Sieg der Vernunft über die Kräfte der Natur«, den der Schriftsteller Maksim Gorkij bereits 1931 in seinem Artikel ausgerufen hatte, unter der Überschrift Kampf gegen die Natur.[3]

Wer sich an die kommunistischen Regime des 20. Jahrhunderts erinnert, denkt an Diktaturen, die Menschen und Natur einer gleichermaßen restlosen Kontrolle zu unterwerfen trachteten. Wie die Erziehung des Neuen Menschen den Kampf gegen den Individualismus bedeutete, so hieß die Natur verwandeln: sie bekämpfen. Mit der Erinnerung an die systematische Entrechtung der Einzelnen verbindet sich bis heute diejenige an eine ökonomische Zurichtung, in der sich das autoritär geführte Kollektiv die Natur gefügig machte. Die ökologischen Katastrophen der Sowjetherrschaft ereigneten sich ja keineswegs nur als Betriebsunfälle auf dem Weg in den versprochenen Kommunismus, sondern wurden zumal in der Spätphase Stalins mit größtem administrativen und propagandistischen Aufwand geplant und ins Werk gesetzt. Der »Große Plan zur Umgestaltung der Natur«, den er 1948 proklamierte und für den Semenovichs Plakat warb, sollte gewaltige Staudämme errichten, Wüsten in Ackerland verwandeln, Wälder abholzen oder neu anpflanzen, sibirische Ströme umleiten, Wildnisse landwirtschaftlich erschließen – je titanischer die Dimensionen der mannigfaltigen Entwürfe sich ausnahmen, desto größer sollte ihre Beweiskraft für die Machtentfaltung des Neuen Menschen ausfallen. Das tatsächlich erst in der Zeit Michail Gorbatschows endgültig aufgegebene Vorhaben brachte Aufforstungen, Fortschritte in der Elektrifizierung und in Bewässerungsprojekten mit sich; aber es führte auch zu Bodenübersäuerung, Versteppung, Naturzerstörung im großen Maßstab.[4] Die Möglichkeit, Natur einfach Natur sein zu lassen oder ihr zumindest mit Respekt zu begegnen, blieb dieser Planung fremd.

Das monumentale Machbarkeitsdenken orientierte sich, wie so vieles in Stalins Auf- und Umbauprogrammen, in Überbietung und Kontrast an amerikanischen Vorbildern.[5] Auch manche Großprojekte des New Deal umgab die Rhetorik einer prometheischen Naturunterwerfung, das Tennessee Valley Project etwa oder das Columbia Basin Project mit dem 1941 fertiggestellten Grand Coulee Dam als der größten Talsperre der Welt. Aber der New Deal selbst hatte ja auch seinerseits schon auf ganz ungeplante menschengemachte Naturkatastrophen wie die Verwüstung Oklahomas reagiert. Stalins Großer Plan stand also keineswegs allein in der Nachkriegswelt, aber er übertraf an auftrumpfender, manchmal höhnischer Verachtung von Natur und Naturwissenschaften alle Konkurrenten. In diesem Zusammenhang standen 1948 unter anderem die wahnwitzigen Proklamationen des Biologen Trofim Lyssenko, die Genetik zu ersetzen durch das, was der vorübergehend begeisterungswillige Bertolt Brecht Die Erziehung der Hirse nannte, vollzogen durch »Josef Stalin […] des Sowjetvolkes großen Ernteleiter«:[6] den Versuch, Nutzpflanzen durch Umwelteinflüsse so zu modifizieren, dass die erhofften Folgen irgendwie weitervererbt würden. Acht Lenin- und zwei Stalin-Preise für Lyssenko änderten nichts an der Zerstörungskraft einer Scharlatanerie, zu deren Folgen Hungersnöte gehörten.

So wurden Stalins Plan und seine Nachfolger zum Menetekel eines Machbarkeits- und Kontrollwahns, der mit Befreiungspathos begonnen hatte und vielerorts in einem »Ökozid« endete.[7] Was die sich auf Marx berufenden Herrschaftsformen in Schauprozessen, Konzentrationslagern und jeder Art sozialer Repression über die Menschen brachten, zeigte sich in derselben Zeit und in denselben Allmachtsphantasien als Anlauf zur ungewollten Vernichtung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen.

Die allgegenwärtigen Bilder von Karl Marx schweben über diesen historischen Alpträumen wie böse Dämonen der Unterdrückung und Deformation von Menschen und Erde gleichermaßen. Dass die Berufung der Täter auf Marx leider nur zu berechtigt gewesen sei, hat – bei allem Respekt vor diesem in der »Bemühung um eine Ethik geschichtlicher Verantwortung« unentbehrlichen »Gesprächspartner«[8] – der Philosoph Hans Jonas in seinem Hauptwerk über Das Prinzip Verantwortung 1979 konstatiert. Gerade der Marxismus, dem es doch um die Befreiung des Menschen zu tun gewesen sei, habe sich als »Vollstrecker des Baconischen Ideals« erwiesen.[9] Gemeint ist das hier mit dem englischen Philosophen Francis Bacon (1561-1626) verbundene Aufklärungsprogramm mit seinem Vorsatz, »das Wissen auf Herrschaft über die Natur abzustellen und die Herrschaft über Natur für die Besserung des Menschenloses nutzbar zu machen«. Schon »in der kapitalistischen Durchführung« habe es sich als zunehmend irrational, sozial ungerecht und ökologisch desaströs erwiesen.[10] Ausgerechnet das marxistische Versprechen einer »Humanisierung der Natur« aber sei erst recht hinausgelaufen auf ihre »totale Unterwerfung unter den Menschen zwecks totaler Ausbeutung für seine Bedürfnisse. Da sie dazu radikal umgewandelt werden muß, ist die humanisierte Natur die sich entfremdete Natur.« Auch wenn Hans Jonas zumeist vom »Marxismus« spricht und nur selten von Karl Marx – hier zieht er doch den Urheber selbst zur Verantwortung: »Ich glaube, Marx war unsentimental genug, die Sache so anzusehen.«[11] Ziel der folgenden Kapitel ist es zu zeigen, dass und warum jedenfalls in Marx’ Schriften das Gegenteil der Fall ist.

Viktor Semenovich:»Nach Stalins Plan – Lasst uns die Natur verwandeln!«, 1949.

Die freie Entwicklung eines jeden

Genau einhundert Jahre vor der Ausrufung des Großen Plans, Anfang 1848, hatten Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest aus der pointierten Beschreibung und Analyse des kapitalistischen Elends ihren eigenen Ausblick auf dessen künftige Überwindung angedeutet. Dazu genügt ihnen ein einziger Satz. Mit dem aber hatte der Stalinismus seine liebe Not. Der kommunistische Schriftsteller Stephan Hermlin hat das 1981 in der DDR, in Zimmerlautstärke, resümiert. In seinen Erinnerungen schildert er, wie er die Passage zuerst im Exil und dann 1964 in der DDR neu gelesen habe:

Unter den Sätzen, die für mich seit langem selbstverständlich geworden waren, befand sich einer, der folgendermaßen lautete: »An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung aller die Bedingung für die freie Entwicklung eines jeden ist.« Ich weiß nicht, wann ich begonnen hatte, den Satz so zu lesen, wie er hier steht. Ich las ihn so, er lautete für mich so, weil er meinem damaligen Weltverständnis auf diese Weise entsprach. Wie groß war mein Erstaunen, als ich nach vielen Jahren fand, daß der Satz in Wirklichkeit gerade das Gegenteil besagte: »…worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.« […] Plötzlich war eine Schrift vor meinem Auge erschienen, die ich lang erwartet, auf die ich gehofft hatte.[12]

Das, tatsächlich, besagt die Schrift am Ende des zentralen Kapitels im Manifest der Kommunistischen Partei 1848. Es ist in diesem Text die einzige positive Andeutung dessen, was Marx und Engels mit »Kommunismus« meinen: eine Gesellschaft, die an der freien Entfaltung des und der Einzelnen als ihrem höchsten Wert ausgerichtet ist.[13]

Dasselbe befreiende Erstaunen könnte sich einstellen angesichts der Sätze, in denen Marx und Engels sich zum Verhältnis von menschlicher Ökonomie und Natur äußern. Was wäre aus dem Stalin-Plan geworden, hätten seine Verfasser im Ernst die Mahnung beherzigt, die Friedrich Engels in den 1870er Jahren formuliert hatte: »dass wir keineswegs die Natur beherrschen« – und dieses »wir« meint den homo sapiens als Art unter Arten –, »sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn«?[14] Marx selbst hatte diesen Gedanken zuerst entworfen, 1844 in Paris, als energische Konkretisierung eines Topos: »Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozeß bleiben muß, um nicht zu sterben.«[15]

Nicht im Prozess zu bleiben mit der Natur, war das Ziel der sowjetischen Nachfahren von Marx, sondern vielmehr, ihr, wie so vielen anderen Feinden auch, den Prozess zu machen. Zum »Sieg« über die Natur, den Stalin 1948 zum Greifen nahe sah, hat Engels, Marx weiterdenkend, bemerkt: »Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns.«[16]

*

Um die Denkwege, die zu diesen Sätzen führen, geht es in den folgenden Kapiteln. Vorausgesetzt wird ein Begriff von »Ökologie«, der sich an einer zunächst wenig Aufsehen erregenden Bestimmung orientiert. Ernst Haeckel, wirkungsmächtigster Apostel und wichtigster Gesprächspartner Charles Darwins in Deutschland, hat sie 1866, also ein Jahr vor dem Erscheinen des Kapitals, auf diesen Begriff gebracht.[17] »Unter Oecologie«, schreibt Haeckel, »verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt«, also »im weiteren Sinne alle ›Existenz-Bedingungen‹«, welche die Organismen »zwingen, sich ihnen anzupassen«; Bedingungen »theils organischer, theils anorganischer Natur«. Aus diesen Wechselwirkungen erst ergäbe sich die jeweilige »Form der Organismen« und damit die Möglichkeit, die sich an- und miteinander konstituierenden und wandelnden Systeme ihrerseits als Makro-Organismen zu begreifen.[18] »Natur« ist für den Darwinisten Haeckel genuin geschichtlich, als eine fortwährend neue Arten, neue systemische Beziehungen hervorbringende Wechselwirkung aller Elemente, von den einfachsten Bausteinen der Materie bis zum Menschen. Mehrfach, am nachdrücklichsten in seiner am 9. Oktober 1892 gehaltenen Rede Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft, betonte Haeckel folglich über »die grundsätzliche Einheit der anorganischen und der organischen Natur« hinaus auch die Kontinuität von »Natur« und »Kultur«. Und er leitete aus dem so erweiterten Ökologiebegriff Folgerungen für ein neues Verständnis der Wissenschaften ab: »wir verwerfen die übliche Unterscheidung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Die letztere ist nur ein Teil der ersteren – oder auch umgekehrt.«[19] Beides werde, so hatte Marx schon 1844 notiert, nur »eine Wissenschaft sein« – am Ende eines Prozesses, der alle Geschichte als »Naturgeschichte« erkennbar mache: »Die Geschichte selbst ist ein wirklicher Theil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zum Menschen.«[20]

Die These, für die im Folgenden argumentiert werden soll, lässt sich unter diesen Voraussetzungen in drei Punkten resümieren:

1. Karl Marx’ ökonomische, sozialgeschichtliche und politische Argumente entfalten sich lebenslang im Horizont eines Naturdenkens, das in der Goethezeit Alexander von Humboldt und Romantikerinnen wie Bettine von Arnim auf die Maxime »Alles ist Wechselwirkung«[21] gebracht hatten und das in Ernst Haeckels »Oecologie«-Begriff mündete.

2. Diese ökologische Sensibilität ist nicht erst das Ergebnis eines späten, nicht mehr systematisch ausgearbeiteten Umdenkens im Blick auf Landwirtschaft, Kapitalismus und die Ausbeutung des Bodens.[22] Sie imprägniert sein Denken von den frühen Schriften der 1830er und den Entwürfen der 1840er Jahre über das Kapital bis in die Arbeiten seiner letzten Jahre hinein. Sie entfaltet sich in unterschiedlichsten Aspekten, die nicht allein auf Menschen und Tiere, Wälder, Wasser und Erde bezogen sind, sondern schon früh auch Wissenschaften und Künste einbeziehen in die »entangled histories« einer kontinuierlichen natureculture.[23]

3. Marx’ ökologische Wahrnehmungen und Reflexionen sind wesentlich mitbestimmt durch seine früh einsetzende und lange fortwirkende Beschäftigung mit dem Naturdenken der Romantik – und zwar weniger ihrer Philosophie im engeren akademischen Sinne als eher ihrer »universalpoetischen«, Philosophie und Poesie verbindenden Dichtung.[24] Dabei entwickelt sich sein Verhältnis zu dieser Herkunft in ähnlich spannungsvoller Weise wie dasjenige zur Hegel’schen Philosophie; auch das romantische Naturdenken stellt Marx mit seiner »Hinwendung zu den Naturwissenschaften«[25] vom Kopf auf die Füße. Auch hier, heißt das, weicht ein früher idealistisch-spekulativer Enthusiasmus einer kritisch-materialistischen Distanz, die (wie dort mit der Hinwendung zu Ökonomie und Sozialgeschichte) mit der empirischen Naturwissenschaft verbunden ist –, in einer Linie etwa von Goethes Morphologie bis zu Darwins Evolutionstheorie und Carl Fraas’ Forschungen zu Bodennutzung und Klimawandel.[26] Die prägenden Bezüge werden dabei transformiert, aber nicht gekappt.

Es geht im Folgenden nicht lediglich um historische Gerechtigkeit gegenüber einem Denken, das zu oft mit seiner deformierenden Rezeption verwechselt worden ist. Es geht auch um die fortdauernde Aktualität dieses wiederzuentdeckenden Denkens in einer Zeit, in der die Deformationen des Marxismus abgewirtschaftet haben, der sie überlebende Kapitalismus einen globalen Ökozid heraufbeschwört und die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines green capitalism oder einer ökosozialistischen Wende nicht mehr bloß akademisch diskutiert wird, sondern zu einer Überlebensfrage geworden ist.[27] Und es geht um die Argumentations- und Ausdrucksformen dieses Denkens, das sich sehr viel freier und geschmeidiger zwischen den diskursiven Möglichkeiten bewegt, als ihm nachgesagt wird: eines Denkens, das historische, ökonomische, philosophische Erörterungen so eigenwillig wie produktiv verbindet mit poetischen Reminiszenzen und einem manchmal hakenschlagenden Wechsel zwischen streng wissenschaftlichen und erzählenden oder poetischen Schreibweisen.[28] Darum ist der wissenschaftliche Ort dieser Studie weder die Philosophie noch die politische Ökonomie, sondern die Literaturwissenschaft.

»Die Marxsche These«: Ökologische Hinweise in der Forschung

1983 erschien in der Wochenzeitung Die Zeit, in einer Serie über eine Bibliothek der hundert Sachbücher, ein Artikel des Politologen Iring Fetscher über Marx’ Kapital. Fetscher zeichnet den Weg nach, der von Marx’ frühen Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahr 1844 mit der »genialen Skizze seiner Kritik der entfremdeten Arbeit« über das Manifest der Kommunistischen Partei bis ins Kapital führt. Darin hält er »sowohl Marxisten als auch einigen der ökologischen Kritiker« vor, sie hätten Marx als einen »unkritischen Anwalt des grenzenlosen industriellen Wachstums missverstanden«. Missverstanden? Einundzwanzig Jahre nach Alfred Schmidts gewissermaßen im Namen der Frankfurter Schule ergangenem Urteil »Natur interessiert Marx in erster Linie als Moment menschlicher Praxis« und Inbegriff der »Totalität dessen, was ist«,[29] und elf Jahre nach der Veröffentlichung von The Limits to Growth (in der deutschen Übersetzung Die Grenzen des Wachstums), dem ersten Bericht des Club of Rome über die industrielle Zerstörung des Planeten Erde, war diese Verteidigung von Karl Marx durch einen sozialdemokratisch gesinnten Wissenschaftler mindestens überraschend. Aber Fetscher lässt an der Ernsthaftigkeit seiner ökologischen Marx-Lektüre keinen Zweifel:

Solange die Wirtschaftsordnung aber auf Steigerung der Warenproduktion und Erzeugung von Mehrwert als Voraussetzung allen Profits ausgerichtet bleibt, so die Marxsche These, kann der wissenschaftlich-technische Fortschritt nicht zur Befreiung der arbeitenden Menschen genutzt werden, sondern bleibt ein Mittel nicht nur ihrer Ausbeutung, sondern auch der Zerstörung der Erde.

Notabene: »die Marxsche These« sei das, nicht lediglich eine unter anderen. Ausdrücklich, so fährt Fetscher fort,

stellen die verschiedenen, eindeutig ökologischen Hinweise im Werk von Marx auch keine zufälligen Fremdkörper dar, sondern bilden einen wesentlichen Bestandteil seiner kritischen Theorie. Sie wurden nur deshalb bislang meist übersehen, weil Lenin sich in Russland […] zuallererst die Entwicklung einer industriellen Produktionsweise zum Ziel gesetzt hatte.[30]

Fetscher war nicht der einzige Wissenschaftler, der sich in dieser Zeit solchen Marx-Lektüren zuwandte (wohl aber fast der einzige in Deutschland). Schon 1977 hatte Howard Parsons unter der Überschrift Marx and Engels on Ecology eine Auswahl einschlägiger Textpassagen zusammengestellt. 1991 war die Diskussion über Relevanz und Reichweite des Themas in Marx’ Schriften immerhin schon so weit gediehen, dass der Soziologe Reiner Grundmann dem Thema Marxism and Ecology einen der Oxforder Einführungsbände der Marxist Introductions widmete. In seinem vielbeachteten Buch Marx’s Ecology aus dem Jahr 2000, einer Reihe von Aufsätzen und dem 2010 mit Brett Clark und Richard York verfassten Folgeband The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth hat John Bellamy Foster Marx’ Begriff des »Stoffwechsels« zwischen Menschen und umgebender Natur in den Mittelpunkt gestellt. Und er hat ihn einerseits auf die Geschichte materialistischen Denkens seit Epikur und andererseits auf Marx’ Wirkungsgeschichte bezogen. Seine Beschreibung des Kapitalismus als eines »metabolic rift« löste eine so umfangreiche Diskussion aus, dass in der marxistischen Monthly Review 2013 eine Selected Bibliography zum Schlagwort Metabolic Rift mit knapp 150 Titeln Übersicht schaffen sollte.[31] Allerdings hat Foster Marx’ Begriff und die daraus abzuleitenden ökonomischen und politischen Folgen mit strikter Konsequenz auf den buchstäblichen »Stoffwechsel« zwischen Ressourcen-, vor allem Bodennutzung, Düngungs- und Recyclingmethoden reduziert.[32] Mit einem Vorwort von Foster erschien 2014 die erweiterte Neuausgabe von Paul Burketts zuerst 1999 veröffentlichter Studie Marx and Nature: A Red and Green Perspective, die aus nationalökonomischer Sicht Marx’ Wertformanalyse als Grundlage einer ökologischen Neulektüre vorschlägt:

Properly understood, Marx’s analysis [of value, exchange value, and use value] provides much keener insights into capitalism’s environmental problems than do the essentially ahistorical approaches who would uncritically ascribe ›value‹ to nature.[33]

Umfang und Intensität der Debatten führten zu einer bemerkenswerten Neuausrichtung der marxistischen wie der ökologischen Debatten und zu Konvergenzen, mit denen zwanzig Jahre zuvor kaum jemand gerechnet hätte. So konnte J. Christopher Kovats-Bernat 2001 seine Besprechung von Fosters Buch über Marx’s Ecology im Human Ecology Review mit der Bemerkung eröffnen: »Few serious scholars of Karl Marx would deny that his work is pervaded throughout with an awareness of the impact of laboring-humanity upon nature.«[34] Und Reiner Grundmann hielt im selben Jahr in seiner (ansonsten deutlich skeptischeren) Rezension fest:

Despite the widespread view that Marx had little to say about ecological problems or that if anything, his views were false and untenable, there seems to be still some interest by scholars to prove the opposite. There is now a remarkable body of literature in sociology, social and political theory, geography, and other disciplines, in which attempts are made to reconstruct Marx in order to analyze ecological problems.[35]

Außerhalb der vor allem ökonomisch und soziologisch akzentuierten Forschung blieb die Frage, ob Marx wirklich in relevanter Weise ökologische Zusammenhänge in sein Denken einbezogen habe, allerdings weiter offen. Wesentliche Beiträge einer eher kulturwissenschaftlich geprägten ökologischen Marx-Kritik stellen die Lektüren, die sich in den letzten vierzig Jahren etabliert haben, aus der Perspektive eines weitergedachten Konzepts von »Ökologie« in Frage. Namentlich gegenüber dem von Bruno Latour in Das Parlament der Dinge etablierten Akteur-Netzwerk-Modell mit seiner Enthierarchisierung von menschlicher und nichtmenschlicher, organischer und anorganischer »Natur« wirkt Marx’ Naturdenken, soweit Latour es wahrnimmt, ökologisch rückständig. Es scheint – hier knüpft Latour an Louis Althussers Marx-Kritik von 1965 an – von einer unreflektiert anthropozentrischen Position aus letztlich doch nur an möglichst effizienten Formen einer menschlichen Beherrschung, Unterwerfung und Kontrolle von »Natur« interessiert zu sein.

Am nachdrücklichsten hat Latour selbst kurz vor seinem Tod 2022, zusammen mit Nikolaj Schultz, im »Memorandum« Zur Entstehung einer ökologischen Klasse bemängelt, Marx bleibe befangen in einer anthropozentrischen und ökonomisch effizienzorientierten Verwertungslogik. Darin erscheine Natur nach wie vor lediglich als das Andere der menschlichen Produktion: als Gesamtheit von Ressourcen, die im wohlverstandenen Eigeninteresse unserer Spezies nicht destruktiv, sondern nachhaltig behandelt (also nutzbar gehalten) werden sollten. Das wäre ein Fortschritt gegenüber einem ökologisch blinden Ausbeutungsverhalten, bliebe aber noch weit entfernt von einer Denkweise, die ökonomische und ökologische Vorgänge als entangled histories versteht, als dynamisches Netz von Akteuren, zu denen Boden und Luft ebenso gehören wie Pflanzen, Tiere und Menschen mitsamt ihren materiellen und, bei den Letzteren, intellektuellen Hervorbringungen. Marx habe sich im Wesentlichen auf »die Reproduktion der Menschenwesen« konzentriert, die aber mit dem Anthropozän »zu einem Synonym für ›Zerstörungssystem‹ geworden« sei. Unter diesen Bedingungen gelte es, »nicht allein das in Erwägung zu ziehen, was die politische Ökonomie [mit dem Untertitel von Marx’ Kapital, H. D.] der traditionellen Parteien unter dem Namen ›Ressource‹ zu vereinfachen suchte, sondern eine neue materielle Realität des Planeten.« Dies wahrzunehmen, setzt für Latour und Schultz voraus, die menschliche Spezies mitsamt ihrem Produktionssystem einzuordnen in »die Langzeitgeschichte der Erde«.[36]

Judith Butler hat ähnliche Fragen bereits 2019 in ihren Pariser Marxlektüren erörtert, unter Berufung unter anderem auf Latour,[37] im Rückblick auf Althusser und Baudrillard und in entschieden optimistischerer Perspektive. Baudrillards 1973 in Le miroir de la production formulierte Fundamentalkritik an Marx’ »produktivistischer Ideologie« nimmt sie zwar mit der Mutmaßung auf, dass Marx wohl zumindest zeitweise eine »Aneignung der Natur« proklamiert habe, die auf eine »Enteignung der Natur« hinauslaufe.[38] Doch ihre Neulektüre der Pariser Manuskripte von 1844 stellt vor allem an Althussers Kritik des Marx’schen »Anthropozentrismus« die Frage, ob bei Marx nicht doch von Anfang an »etwas ganz anderes im Spiel« gewesen sei: »eine Beziehung zwischen Menschen, Tieren und Natur, in deren Zentrum nicht der Mensch steht?«[39] Mit der Ansicht, »dass man die Idee der Beherrschung stark übertrieben hat« und dass Marx vielmehr eine »Vorstellung des menschlichen Wesens« als »eines lebendigen Prozesses unter anderen lebendigen Prozessen« entwerfe, weist Butler einen Weg, an dessen Anfang sie dann überraschenderweise stehenbleibt und der darum noch immer nicht begangen ist.[40]

Träfen die von Althusser und Baudrillard bis zu Latour und Schultz wiederholten und variierten Einwände zu, dann käme Marx als ökologischer Denker im strikten Sinne des durch Latours Akteur-Netzwerk-Theorie präzisierten Begriffs nicht weiter in Betracht und könnte, mitsamt Lenins und Stalins Fixierung auf eine gegenüber Menschen wie Naturressourcen gleichgültige und gewaltsame Industrialisierung, zu den historischen Akten gelegt werden.

Kohei Saitos aufsehenerregende Neuentdeckung eines Marx, der sich in seinem Spätwerk ökologischen Fragen systematisch öffnet, kommt ganz ohne Rekurs auf die französischen Kritiker aus. Sein Ausgangspunkt ist eine philologisch präzise Lektüre von Marx’ späten Notizen, Briefen und Entwürfen; von diesen Erweiterungen und womöglich Revisionen aus nimmt er die veröffentlichten Schriften neu in den Blick. In seiner Dissertation Natur gegen Kapital, die an Vordenker wie Foster und Burkett anschließt, hat Saito an Marx’ von ihm in der MEGA2 mitherausgegebenen Exzerpten zur Agrarökonomie aus der Zeit nach dem ersten Band des Kapitals eine grundlegende Neuorientierung seines ökonomischen Denkens in ökologischen Dimensionen entdeckt. Und in seiner weltweit diskutierten Streitschrift Systemsturz: Der Sieg der Natur über den Kapitalismus hat er daraus 2023 bis in unsere Gegenwart reichende Folgerungen gezogen und entscheidend zur Konzeptualisierung eines »Degrowth Communism« und einer nachhaltigen »Gebrauchswertwirtschaft« beigetragen.

Saitos Arbeiten sind für die Frage nach Marx’ ökologischem Denken ein game changer. Dabei ist ihr Interesse, auch wenn die Dissertation in der Philosophie vorgelegt wurde, weitgehend auf ökonomische und physiologische Argumente und deren wissenschaftsgeschichtliche Genealogien ausgerichtet.

Das Verhältnis der folgenden Kapitel zu Saitos Buch entspricht ungefähr dem von Philosophie und Literaturwissenschaft. Wie Saito nach der Genese einer politischen Ökologie aus Marx’ später (Selbst-) Kritik der politischen Ökonomie fragt, so frage ich nach den dieser Kritik zugrundeliegenden Reflexionen von »Natur«, wie sie in den neueren Diskussionen zur politischen Ökologie von Donna Haraway und James Lovelock, Judith Butler, Jacques Derrida und Bruno Latour konzeptualisiert worden ist. Beide Zugänge verhalten sich zueinander nicht konkurrierend, sondern komplementär. Geht es Saito um eine ökologische Erweiterung von Marx’ Kapitalismuskritik, so stehen im Folgenden die Denkfiguren zur Debatte, aus denen diese Kritik seit dem Frühwerk hervorgegangen ist und in die sie eingebettet bleibt. Saito zielt »vor allem auf eine systematische Darstellung der Marx’schen ökologischen Kritik als unentbehrliches Moment seines ökonomischen Systems«.[41] Absicht seiner Studie ist deshalb eine im Verhältnis zu Burkett, Foster und anderen Vorgängern »systematischere und vollständigere Rekonstruktion der Marx’schen ökologischen Kritik des Kapitalismus« (die Hervorhebung stammt von ihm).[42] Diesen Vorsatz möchte ich aufnehmen, auch Saito selbst gegenüber.

Denn in einer Hinsicht widerspreche ich Saito – genauer: seiner Annahme, »dass Marx nicht von Anfang an ›ökologisch‹, sondern eher ›prometheisch‹ war« und erst mit der Entwicklung seiner eigenen politischen Ökonomie ernsthaft begonnen habe, »das Problem der Naturzerstörung als Grenze der kapitalistischen Verwertung zu thematisieren, nachdem er sich intensiv mit naturwissenschaftlichen Schriften beschäftigt hatte.«[43] Ich will zeigen, dass Marx sehr wohl von Anfang seines Werkes an ökologisch argumentierte und dass auch die ab 1870 hervortretende Aufmerksamkeit für »nicht westliche und vorkapitalistische Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden«[44] durch die longue durée dieser ökologischen Wahrnehmung vorbereitet war. Die intensive Beschäftigung des späten Marx mit naturwissenschaftlichen Schriften und mit Formen einer agrarischen Allmendeökonomie ist nicht Voraussetzung, sondern Folge eines von den frühesten Schriften an bestimmenden Interesses. (Darauf ist im siebten Kapitel ausführlich zurückzukommen.)

Methodisches

Die folgende Lektüre des Kapitals und der ihm vorausgehenden Schriften soll mithilfe eines ideengeschichtlich informierten close reading in Marx’ nüchternen Analysen die Verbundenheitsmetaphern wahrnehmen, die kritische Sensibilität für die Wechselwirkungen gleich relevanter Akteure im dynamischen Netzwerk des Lebendigen. Und sie soll in der analytischen Begriffskälte die Spuren einer Wärmelehre des Mitseins wieder spürbar, die Produktivität von Denkfiguren einer romantischen Ökologie in Marx’ Schreiben sichtbar machen.

Als der von Marx’ frühesten Schriften an wahrnehmbare Denkhorizont begleitet das in wiederkehrenden Metaphern manifeste Bewusstsein ökologischer Bedingungen sein gesamtes Nachdenken über menschliche Ökonomie und Gesellschaft, mitsamt den darauf bezogenen Polemiken und Programmen, Analysen und Appellen. Aber es tritt nur allmählich selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit. Sichtbar wird es manchmal nur im Augenwinkel der Texte, dort, wo soziologische und ökonomische Untersuchungen nicht hinschauen. Der Versuch, in Marx’ Schreibweisen und in der Genealogie seiner Motive ebenjene Zusammengehörigkeit von Schreibendem und Beschriebenem wieder sichtbar zu machen, deren Mangel Kritiker wie Latour und Schultz beklagen,[45] heißt Marx’ Texte von den Rändern aus neu zu lesen, den margins – also von dem aus, was in ökonomischen Lektüren manchmal marginal erscheinen muss. Dieser Versuch berührt immer wieder klassische Themen der Marx-Debatten, aber er tut es mit Vorliebe unklassisch, von der Seitenlinie aus. Und das heißt: im Blick auf ihre Rhetorik, ihre Personifikationen und Metaphern, auf die Übergangszonen von Bildern und Begriffen und die Parallelführungen von Motiven; auf literarische Zitate; auf den mitlaufenden Nebentext von Fußnoten, die sich zu Exkursen weiten.

Nicht die Entwicklung von Marx’ ökonomischen und politischen Theorien selbst steht im Zentrum dieser Lektüre, sondern ihr ökologisches framing, ihre literarische Performanz und der Zusammenhang beider. In der Rezeptionsgeschichte gerade des Marx’schen Naturdenkens hat der von Latour und Schultz wie von Walter Benjamin kritisierte »Vulgärmarxismus« unter anderem den methodischen Fehler begangen, dessen literarische Form als bloße, ohne Verlust entbehrliche Veranschaulichung zu unterschätzen, statt sie als Teil des Arguments wahrzunehmen. Hier soll gezeigt werden, wo und wie die Performanz der Marx’schen Sprachen einspringt, wenn die Begriffe nicht hinreichen.

Es geht also nicht lediglich um die sprachliche Einkleidung von Gedanken, die sich auch anders hätten formulieren lassen, sondern um die Prämissen und Implikationen bestimmter Sprechweisen: um die empathische und emphatische Proklamation eines Mitseins, das sich aus der Annahme einer Verwandtschaft, einer organischen Zusammengehörigkeit, einer Kontinuität von menschlicher und nichtmenschlicher Natur ergibt. Wo immer in Marx’ Schriften die Beziehungen von Mensch, Arbeit und Natur wesentlich zu den erörterten Sachverhalten selbst gehören, da lassen sich die Fortwirkungen von Prämissen lesbar machen, die im ökologischen Denken der Goethezeit zuerst formuliert worden waren – bei Novalis, Tieck und Günderrode, beim zum romantischen Vorbild erhobenen und in der Romantik neu übersetzten Shakespeare, bei Goethe. In literarischen Zitaten wie in der Performanz der eigenen Texte sind diese Prämissen sedimentiert. Dort lassen sie sich wieder freilegen.

Friedrich Engels, um 1890.

Dabei begreife ich diese romantische Imprägnierung weder als grundsätzlich defizitär noch als reaktionär. Beide Bedenken scheinen mir aus hartnäckigen Vorurteilen gegenüber einer Romantik zu resultieren, die gerade in ihrem Naturdenken keineswegs bloß affektiv, schwärmerisch und vage, sondern vielstimmig, spannungsvoll und vor allem in ihren experimentellen Grenzgängen zwischen Wissenschaften und Künsten, ästhetischen Formen und Diskursen unerhört produktiv war. Für Marx’ Denken ist sie, wie zu zeigen ist, von Anfang an ein Augenöffner für Zusammenhänge, die der klassischen Nationalökonomie gleichgültig waren.

Angesichts einer politischen Wirkungsgeschichte des Marx’schen Denkens, die mit gewaltsamer Naturunterwerfung offenkundig sehr viel, mit ökologischer Sensibilität aber wenig zu tun hat, könnte man argwöhnisch fragen, ob mit diesem Vorhaben nicht doch nur ein Werk des 19. Jahrhunderts auf die Bedürfnisse des 21. zugerichtet werden solle. Ließ Marx sich schon in seiner Lebenszeit so lesen, wie er hier gelesen wurde? Die einfachste Antwort lautet, dass er von einem der ihm nächststehenden Mitstreiter tatsächlich als ein Naturdenker gelesen worden ist. Friedrich Engels hat von 1873 bis zu Marx’ Tod 1885 in einem eigenen, großangelegten Werkplan unter dem Arbeitstitel Dialektik der Natur die Gedanken und Entwürfe seines Freundes produktiv aufgenommen und sie auf seine Weise zu systematisieren und zu popularisieren versucht. Dieser große Torso verdiente selbst kritische Aufmerksamkeit, für die hier nicht der Ort ist.[46] Er bezeugt aber vor allem eindrucksvoll eine ökologische Marx-Lektüre in Marx’ nächster Nähe.[47]

Vincent van Gogh: Holzsammler im Schnee, 1884.

2. KapitelUrszene

Die Bäume, die Armen und die Eigentumsverhältnisse: Debatten über das Holzdiebstahls-Gesetz

Will man verfolgen, wie Marx’ politische Ökonomie sich aus der Verbindung nüchterner ökonomischer, sozialer, juristischer Analysen mit einer romantischen Bildwelt konstituiert, dann muss man mit seinen ersten Arbeiten beginnen. Einer der wichtigsten frühen Texte, in denen der erst Vierundzwanzigjährige sich auf den Weg zum Marxismus macht, hat es mit den ›natürlichen‹ Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren in einer Weise zu tun, für die das romantische Naturdenken noch in Sichtweite liegt. Schon hier aber geht es so konkret wie nur möglich um Naturausbeutung und Naturrecht.

Im Herbst 1842 veröffentlicht der junge Redakteur Karl Marx in der Rheinischen Zeitung in fünf Fortsetzungen seine schneidend sarkastischen Kommentare und Analysen zur Auseinandersetzung um einen neuen Gesetzesvorschlag im rheinischen Provinziallandtag: Debattenüber das Holzdiebstahls-Gesetz. Von einem Rheinländer.[1] Unmittelbar nach dem Erscheinen der letzten Folge wird in den Zensurbehörden erwogen, entweder »die Redaktion der Zeitung grundsätzlich zu verändern oder das Blatt zu verbieten.«[2] Im März 1843 verlässt Marx die Redaktion, am 1. April wird die Zeitung verboten.

Die Empörung ist begreiflich. Um 1840 bot die Forstwirtschaft den sichtbarsten Anlass für eine fundamentale Kritik der sozialen Verhältnisse im ländlichen Deutschland. Der Sozialhistoriker Josef Mooser hat in seinen 1984 erschienenen Studien gezeigt, wie und warum der Holzdiebstahl durch die arme Landbevölkerung in der Zeit von 1800 bis 1850 zum bei weitem häufigsten Rechtsverstoß in Deutschland wurde. Mit der rasch zunehmenden Bedeutung des nachwachsenden Rohstoffs für die Energiegewinnung im Bergbau und den ihm angeschlossenen Industrieanlagen war Holz nicht mehr nur ein Gegenstand der Forstwirtschaft. Nun spielte es auch eine Schlüsselrolle für die aufkommende industrielle Revolution. Umso mehr spitzte sich der alte Konflikt um die Nutzungsrechte im Wald zu: um die angestammten Rechte der armen Landbevölkerung und die Vorrechte der Grundherren, um die Verwandlung von Ressourcen in Waren, von – mit Begriffen, die Marx wenig später auszuarbeiten beginnt – Gebrauchswert in Tauschwert, von Natur in Kapital.[3]

Der Provinziallandtag war das Parlament dieser Grundherren, nach preußischem Recht gegliedert nach Ständen, unter denen die adligen Grundbesitzer den Ton angaben und Vertreter der Städte und der kleinen Landbesitzer mitreden durften. Marx lässt die Holzdiebstahls-Debatten mit satirischer Schärfe Revue passieren, denn, wie er abschließend erklärt:

Wir sind nur mit Widerstreben dieser langweiligen und geistlosen Debatte gefolgt, aber wir hielten es für unsere Pflicht, an einem Beispiel zu zeigen, was von einer Ständeversammlung der Sonderinteressen, würde sie einmal ernstlich zur Gesetzgebung berufen, zu erwarten sei.[4]

Seine gesamte Argumentation richtet sich gegen den Grundfehler, »bei einem Holzgesetz nur an Holz und Wald zu denken und die einzelne materielle Aufgabe nicht politisch, d. h. nicht im Zusammenhang mit der ganzen Staatsvernunft und Staatssittlichkeit zu lösen.«[5] So entwickelt Marx denn am Beispiel des Holzdiebstahls – zu dem nun empörenderweise auch das Sammeln von Totholz gezählt werden soll – exemplarisch die ersten Argumentationsmuster seiner politischen Ökonomie.

Ausgangspunkt ist die von den Grundbesitzern verlangte juristische Behandlung eines »Holzfrevels« der armen Landbevölkerung als eines gewöhnlichen Diebstahls:

Gleich im Beginn der Debatte opponirt ein Stadtdeputirter gegen die Ueberschrift des Gesetzes, wodurch die Kategorie »Diebstahl« auf einfache Holzfrevel ausgedehnt wird.

Ein Deputirter der Ritterschaft erwiedert: »daß eben, weil man es nicht für einen Diebstahl halte, Holz zu entwenden, dies so häufig geschehe«.

Nach dieser Analogie müßte derselbe Gesetzgeber schließen: weil man eine Ohrfeige für keinen Todschlag hält, darum sind die Ohrfeigen so häufig. Man decretire also, daß eine Ohrfeige ein Todschlag ist.[6]

Annette von Droste-Hülshoff, 1845.

Dass den Grundbesitzern ihr materielles Eigentum ersichtlich so viel mehr bedeutet als das Wohlergehen ihrer ärmsten Untergebenen und dass der Staat sich bereitwillig zum Sachwalter dieser Besitzinteressen macht, heißt für Marx: »die hölzernen Götzen siegen und die Menschenopfer fallen!«[7] – ein, wie er höhnisch glossiert, »verworfener Materialismus«.[8]

Ihm geht es zunächst und vor allem um die naturrechtliche Legitimität der Selbsthilfe: um das Sammeln von trockenem Klein- oder »Raffholz« für den eigenen Gebrauch. Schon der Begriff des »Holzfrevels« selbst erscheint hier ideologisch verzerrend: »Wenn das Gesetz aber eine Handlung, die kaum ein Holzfrevel ist, einen Holzdiebstahl nennt, so lügt das Gesetz und der Arme wird einer gesetzlichen Lüge geopfert.«[9]

Marx analysiert aber nicht nur die Spannungen zwischen gesetzlicher Ordnung und dem Gewohnheitsrecht ähnlich, wie Annette von Droste-Hülshoff (deren Naturdichtung seinerzeit ein junger Literaturkritiker namens Friedrich Engels empfohlen hatte)[10] sie im selben Jahr in der Novelle Die Judenbuche beschreibt;[11] die thematische und zeitliche Nähe zwischen Droste und Marx hat Richard T. Gray detailgenau erörtert.[12] Auch auf die Unvereinbarkeit einer liebend-solidarischen Zuwendung zur Natur mit den ökonomischen Zwängen ihrer Verwertung, von romantischer Waldeinsamkeit und effizienter Ressourcennutzung kommt Marx so zu sprechen, als habe er dabei eine Gestalt wie die von Drostes Förster Brandis vor Augen. Der agiert als Beschützer von Ressourcen, die in ökonomischer wie in ökologischer Hinsicht die Lebensgrundlagen der Landbevölkerung bilden und die doch, unter deren tatkräftiger Mitwirkung, im Auftrag anonymer Reedereien ausgebeutet und vernichtet werden.

Am Beispiel eines Försters, der zugleich hingebungsvoller Schützer und ökonomischer Schätzer des Waldes sein soll, macht Marx die Unvereinbarkeit dieser beiden Aufgaben mit einem sozialpsychologischen Scharfblick deutlich, der Drostes Erzählung und Brechts Drama vom janusköpfigen Herrn Puntila und seinem Knecht Matti in nichts nachsteht:

Als Schutzbeamter ist er der personifizirte Schutzgenius des Holzes. Der Schutz, nun gar der persönliche, der leibliche Schutz, erfordert ein effektvolles, thatkräftiges Liebesverhältniß des Waldhüters zu seinem Schützling, ein Verhältniß, in welchem er gleichsam mit dem Holze verwächst. Es muß ihm Alles, es muß ihm von absolutem Werthe sein. Der Taxator dagegen verhält sich mit skeptischem Mißtrauen zum entwendeten Holze, er mißt es mit scharfem prosaischem Auge an einem profanen Maß und sagt euch auf Heller und Pfennig, wie viel dran sei. Ein Beschützer und ein Schätzer sind so verschiedene Dinge als ein Mineraloge und ein Mineralienhändler.[13]

– oder als ein Verhältnis zwischen Schützling und Beschützer gegenüber demjenigen von Taxator und Taxiertem. So verächtlich Marx die durchsichtig drapierte Ideologie der Grundbesitzer freilegt, so eindringlich beschreibt er die zugleich affektive und sachgemäße Beziehung des Waldhüters zum Wald als ein leibliches Liebesverhältnis bis zur Verschmelzung (oder vielmehr: Verwachsung), zum gegenseitigen Nutzen.

Eine vergleichbare Emphase zeigt Marx nur dort, wo er die Beziehungen zwischen den Bäumen und den armen Raffholzsammlern auf der anderen Seite der Klassenfront beschreibt. An deren Rechtfertigung gegenüber einer kalten Klassenjustiz ist ihm gelegen; an der im Landtag diskutierten Bestrafung soll deren Inhumanität enthüllt werden. Die zentrale Passage dieser Argumentation ist so dicht formuliert, dass sie langsam gelesen zu werden verdient.

Sie beginnt mit einer provokativen Umkehrung der Rechtsordnung. »Der Holzdieb«, schreibt Marx, »erlässt ein eigenmächtiges Urtheil gegen das Eigenthum. Der Raffholzsammler vollzieht nur ein Urtheil, was die Natur des Eigenthums selbst gefällt hat, denn ihr besitzt doch bloß den Baum, aber der Baum besitzt jene Reiser nicht mehr.«[14] Wird also schon jeder »Holzdieb« – in der Justiz der Waldbesitzer ein potenzieller Angeklagter – zum Richter in einem imaginierten Prozess über die Eigentumsverhältnisse, so folgt der »Raffholzsammler« einem Urteil, das schon von der »Natur des Eigenthums« selbst gefällt worden ist. Was ist damit gemeint?

In der Wendung von der »Natur des Eigenthums« bezeichnet das Wort »Natur« das Agieren des Baumes, der das abgestorbene Holz fallen lässt und es damit beliebigem und freiem Gebrauch überantwortet. Diesem »Urteil« folgend, entscheiden dann die »Raffholzsammler« über Reichweite und Grenzen der Eigentumsrechte der menschlichen Waldbesitzer. Damit ist der Baum, der das Raffholz fallen lässt, als gleichberechtigter Akteur neben den Menschen eingeführt, und zwar als der eigentliche Herr seiner selbst, in allen lebenden und abgestorbenen Bestandteilen. Rechtmäßiger Eigentümer des Holzes ist nicht der Waldbesitzer, sondern der Baum – aber der »besitzt jene Reiser nicht mehr«.

Im Unterschied zwischen dem lebendend Holz, das zu schlagen Diebstahl wäre, und dem Raffholz, das der Baum selbst den Armen überlässt, bildet sich in Marx’ gleichermaßen botanisch-konkreter und allegorischer Deutung der Klassengegensatz sinnfällig ab: