14,99 €

Mehr erfahren.

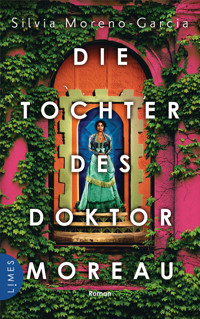

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieser Dschungel verbirgt die dunkelsten Geheimnisse: Nach »Der mexikanische Fluch« der neue Bestseller von Silvia Moreno-Garcia!

Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts: Carlota Moreau wächst fern von der zivilisierten Welt im Dschungel der Halbinsel Yucatán auf. Sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers, der auf seinem Anwesen geheime Experimente durchführt. Als Eduardo Lizalde, der Sohn von Doktor Moreaus Geldgeber, eintrifft und Carlota den Hof macht, scheint ihr Weg in die feine Gesellschaft vorgezeichnet. Doch die dunklen Labore verbergen unzählige Geheimnisse – und das gefährlichste von ihnen ist Carlota selbst.

Nominiert als bester Roman für den Hugo Award 2023!

Von Silvia Moreno-Garcia bereits erschienen:

Der mexikanische Fluch

Die Tochter des Doktor Moreau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 511

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts: Carlota Moreau wächst fern von der zivilisierten Welt im Dschungel der Halbinsel Yucatán auf. Sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers, der auf seinem Anwesen geheime Experimente durchführt. Als Eduardo Lizalde, der Sohn von Doktor Moreaus Geldgeber, eintrifft und Carlota den Hof macht, scheint ihr Weg in die feine Gesellschaft vorgezeichnet. Doch die dunklen Labore verbergen unzählige Geheimnisse – und das gefährlichste von ihnen ist Carlota selbst.

Autorin

Die in Mexiko geborene Kanadierin Silvia Moreno-Garcia ist als höchst vielseitige Autorin bekannt. Mit jedem ihrer Romane, darunter der Überraschungsbestseller »Mexican Gothic« (zu Deutsch »Der mexikanische Fluch«), erfindet sich Moreno-Garcia neu und haucht Leben in angestaubte Genres – darunter den Schauerroman, den Noir-Krimi und die Science Fiction sowie die Fantasy. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter den World Fantasy Award, den Sunburst Award, den Locus Award, den British Fantasy Award etc. Sie lebt in Vancouver, British Columbia, und schreibt als Kolumnistin für die Washington Post.

Silvia Moreno-Garcia

DIE TOCHTER DES DOKTOR MOREAU

Roman

Deutsch von Frauke Meier

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Daughter of Doctor Moreau« bei Del Rey, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2022 by Silvia Moreno-Garcia

This translation is published by arrangement with Del Rey, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angela Kuepper

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Del Rey / Penguin Random House US

Coverdesign und Illustration: Faceout Studio/Tim Green unter Verwendung von Motiven von © Getty Images (LivingImages/iStock; stockcam/iStock; Lubos Kovalik/iStock; PeopleImages/E+); © Nemanja Glumac / Stocksy United; Shutterstock.com (pukach; Akif_Cakmak_imgatemedia; Inara Prusakova; Vadim Kasyanov); © The Metropolitan Museum of Art

Art Direction: Cassie Gonzales

BL · Herstellung: DiMo

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-30471-3V002

www.limes-verlag.de

Für meinen Mann, meine Freude und Inspiration

Im Wortschatz der Maya […] wird das Wort »peten« sowohl für Insel als auch für Halbinsel gebraucht. Den Kartografen aus jener Zeit, die nahe an der Epoche der Eroberung liegt, muss also zu Recht nachgesehen werden, wenn sie Yucatán als eine aus dem mexikanischen Festland gerissene Insel bezeichnet haben.

Aus: The Magazine of American History with Notes and Querys, 1879

TEIL EINS

(1871)

1 Carlota

An diesem Tag würden sie eintreffen, die beiden Herren, deren Boot soeben durch den Mangrovenwald glitt. Der Dschungel war voller Geräusche. Vögel schrien volltönend ihr Unbehagen hinaus, als könnten sie das Herannahen fremder Eindringlinge vorhersehen. In ihren Hütten hinter dem Haupthaus fanden die Hybriden keine Ruhe. Selbst der alte Esel, der sich an seinem Mais gütlich tat, machte einen gereizten Eindruck.

Carlota hatte in der vergangenen Nacht viel Zeit damit zugebracht, eingehend die Zimmerdecke zu betrachten, und am Morgen tat ihr der Bauch weh, wie immer, wenn sie nervös war. Ramona hatte ihr einen Bitterorangentee aufbrühen müssen. Carlota gefiel es gar nicht, wenn die Nerven ihr Streiche spielten, aber Dr. Moreau bekam eben selten Besuch. Die Isolation, so sagte ihr Vater, tue ihr gut. Als kleines Kind war sie krank gewesen, und Ruhe und Gelassenheit waren wichtig für sie. Außerdem waren die Hybriden angemessenem gesellschaftlichem Umgang im Wege. Wenn überhaupt mal jemand Yaxaktun besuchte, dann waren es entweder Francisco Ritter, der Anwalt und Korrespondent ihres Vaters, oder Hernando Lizalde.

Herr Lizalde kam immer allein. Carlota war ihm nie vorgestellt worden. Zweimal hatte sie ihn aus einiger Entfernung mit ihrem Vater außerhalb des Hauses herumgehen sehen. Jedes Mal war er rasch wieder verschwunden, er hatte noch nicht eine Nacht in einem der Gästezimmer verbracht. So oder so war er kein häufiger Gast. Seine Anwesenheit schlug sich überwiegend in Briefen nieder, die alle paar Monate eintrafen.

Und nun kam Herr Lizalde, sonst nur eine ferne Präsenz, ein Name, ausgesprochen, doch nie wirklich manifestiert, zu Besuch – und nicht nur das, er brachte auch den neuen mayordomo mit. Seit Melquíades sie vor beinahe einem Jahr verlassen hatte, hatte der Doktor allein die Zügel von Yaxaktun in der Hand gehalten, eine unbefriedigende Situation, da er den größten Teil seiner Zeit im Labor verbrachte oder tief in seinen Überlegungen versunken war. Dennoch schien ihr Vater nicht geneigt gewesen, einen neuen Verwalter zu suchen.

»Der Doktor ist zu wählerisch«, sagte Ramona, während sie die Knoten und Verfilzungen aus Carlotas Haar bürstete. »Herr Lizalde, er schickt Briefe und schreibt, hier wäre dieser Mann, dort ein anderer. Aber Ihr Vater sagt immer: ›Nein, dieser ist nicht geeignet und jener auch nicht.‹ Als kämen so viele Menschen hierher.«

»Warum wollen die Leute nicht nach Yaxaktun kommen?«, fragte Carlota.

»Es ist weit von der Hauptstadt entfernt. Und Sie wissen ja, was die Leute sagen. Sie alle klagen, es läge zu nah am Rebellengebiet. Sie denken, es ist das Ende der Welt.«

»So abgelegen ist es nicht«, widersprach Carlota, auch wenn ihre Vorstellung von der Halbinsel ausschließlich auf Karten in Büchern beruhte, in denen Entfernungen zu ebenmäßigen schwarz-weißen Linien wurden.

»Es ist enorm abgelegen. So sehr, dass Menschen, die an Pflasterstraßen und die tägliche Zeitung am Morgen gewöhnt sind, lieber zweimal nachdenken, ehe sie herkommen.«

»Warum bist du dann hier?«

»Meine Familie, sie haben einen Ehemann für mich ausgesucht, aber er hat nichts getaugt. Faul, hat den ganzen Tag nicht gearbeitet, und am Abend hat er mich geschlagen. Lange Zeit habe ich mich nicht beklagt, aber dann, eines Morgens, hat er mich schlimm geprügelt. Zu schlimm. Oder vielleicht auch nur so schlimm wie immer, aber ich konnte es nicht länger ertragen. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Ich bin nach Yaxaktun gekommen, weil einen hier niemand finden kann«, erklärte Ramona achselzuckend. »Aber andere sind nicht so wie ich. Andere wollen gefunden werden.«

Ramona war noch nicht sonderlich alt; die Fältchen in ihren Augenwinkeln waren nicht tief, und nur wenige graue Strähnen durchzogen ihr Haar. Aber sie sprach in gemessenem Ton, und sie erzählte von vielen Dingen, weshalb Carlota sie für sehr weise hielt.

»Denkst du, dem neuen mayordomo wird es hier nicht gefallen? Glaubst du, er will gefunden werden?«

»Wer weiß? Aber Herr Lizalde selbst bringt ihn her. Herr Lizalde hat angeordnet, einen neuen mayordomo einzustellen, und er hat recht. Ihr Vater, er tut den ganzen Tag irgendetwas, aber er tut nie das, was getan werden muss.« Ramona legte die Bürste weg. »Seien Sie nicht so nervös, Kindchen. Sie zerknittern noch das Kleid.«

Besagtes Kleid wies anstelle der üblichen schlichten Musselinschürze einen Überfluss an Rüschen und Plisseefältchen und eine gewaltige Schleife im Rücken auf. Lupe und Cachito hatten kichernd in der Tür gestanden und Carlota betrachtet, als sie herausgeputzt worden war wie ein Pferd vor einer Ausstellung.

»Sie sehen hübsch aus«, sagte Ramona.

»Es zwickt«, klagte Carlota, die fand, sie habe Ähnlichkeit mit einer riesigen Torte.

»Zupfen Sie nicht daran herum. Und ihr zwei, geht und wascht euch das Gesicht und die schmutzigen Hände«, befahl Ramona und unterstrich ihre Worte mit einem ihrer besonders vernichtenden Blicke.

Lupe und Cachito traten zur Seite, um Ramona Platz zu machen, als sie ging und sich dabei unentwegt über all die Dinge beschwerte, die sie an diesem Morgen zu tun hatte. Carlota schmollte. Ihr Vater sagte, das Kleid sei der letzte Schrei, aber sie war leichtere, schlichtere Kleidung gewohnt. Es mochte sich in Mérida oder Mexico City oder sonst irgendwo gut machen, aber in Yaxaktun wirkte es einfach nur schrecklich überladen.

Lupe und Cachito fingen wieder an zu kichern, als sie näher kamen und sich die Knöpfe genauer anschauten, den Taft und die Seide betasteten, bis Carlota sie wegschob, woraufhin sie erneut in Gekicher ausbrachen.

»Hört auf damit, ihr zwei«, sagte sie.

»Sei nicht böse, Loti, es ist nur, weil du so lustig aussiehst, fast wie eine deiner Puppen«, meinte Cachito. »Aber vielleicht bringt der neue mayordomo ja Süßigkeiten mit, die magst du.«

»Ich glaube kaum, dass er Süßigkeiten mitbringt«, entgegnete Carlota.

»Melquíades hat uns Süßigkeiten mitgebracht«, wandte Lupe ein, setzte sich auf ein altes Schaukelpferd, das für jeden von ihnen längst zu klein war, und schaukelte damit vor und zurück.

»Ja, dir«, beklagte sich Cachito. »Mir hat er nie was Süßes gegeben.«

»Weil du beißt«, sagte Lupe. »Ich habe niemandem in die Hand gebissen.«

Und das hatte sie auch nicht, so viel stimmte. Als Carlotas Vater Lupe erstmals ins Haus gebracht hatte, da hatte sich Melquíades fürchterlich aufgeregt und gesagt, der Doktor könne Carlota unmöglich mit Lupe allein lassen. Was, wenn sie das arme Kind kratzte? Aber der Doktor hatte erwidert, es werde schon nichts geschehen, Lupe sei artig. Außerdem hatte sich Carlota so sehr eine Spielkameradin gewünscht, dass sie keinen Ton gesagt hätte, selbst wenn Lupe gebissen und gekratzt hätte.

Aber an Cachito hatte Melquíades sich nie gewöhnen können. Vielleicht, weil er viel ungestümer war als Lupe. Vielleicht, weil er männlich war und Melquíades sich mit einem Mädchen in einer gefühlten Sicherheit hatte wiegen können. Vielleicht, weil Cachito Melquíades tatsächlich einmal in den Finger gebissen hatte. Es war keine tiefe Wunde gewesen, nur ein Kratzer, aber Melquíades hatte den Jungen gehasst und Cachito nie ins Haus gelassen.

Andererseits hatte Melquíades für niemanden von ihnen viel übriggehabt. Ramona hatte schon für Dr. Moreau gearbeitet, als Carlota fünf Jahre alt gewesen war, und Melquíades war bereits vorher in Yaxaktun gewesen. Aber Carlota konnte sich nicht erinnern, dass er den Kindern je ein Lächeln gegönnt oder sie als irgendetwas anderes als ein Ärgernis betrachtet hatte. Wenn er Süßigkeiten mitgebracht hatte, dann bloß, weil Ramona ihn zuvor gebeten hatte, er solle Leckereien für die Kleinen besorgen, nicht weil er von sich aus auf die Idee gekommen wäre. Nur wenn sie Lärm gemacht hatten, dann hatte er vielleicht gebrummt, sie sollten ein Bonbon nehmen und verschwinden, still sein und ihn in Ruhe lassen. Aber in seinem Herzen gab es keinen Platz für Kinder.

Ramona liebte sie, Melquíades duldete sie.

Doch nun war er fort, und Cachito ging im Haus ein und aus, huschte durch die Küche und das Wohnzimmer mit seinen samtbezogenen Sofas, hämmerte sogar mit den Fingern auf die Klaviertasten ein und rang dem Instrument dissonante Töne ab, wenn der Doktor nicht zugegen war. Nein, die Kinder vermissten Melquíades nicht. Er war pingelig gewesen und hochnäsig, weil er Arzt in Mexico City gewesen war, was er für eine großartige Leistung gehalten hatte.

»Ich weiß überhaupt nicht, wozu wir einen neuen mayordomo brauchen«, sagte Lupe.

»Vater schafft das nicht allein, und Herr Lizalde will, dass alles perfekt in Ordnung ist«, wiederholte sie, was man ihr gesagt hatte.

»Was kümmert es Herrn Lizalde, wie er das schafft oder nicht? Der lebt doch nicht hier.«

Carlota sah in den Spiegel und fummelte an ihrer Perlenkette herum, die ihr wie das Kleid an diesem Morgen aufgezwungen worden war, um dafür zu sorgen, dass sie geschniegelt und gestriegelt aussah.

Cachito hatte recht: Carlota ähnelte wirklich einer ihrer Puppen, hübsche Porzellandinger auf einem Regal mit rosaroten Lippen und kugelrunden Augen. Aber Carlota war keine Puppe, sie war ein Mädchen, fast schon eine Frau, und es kam ihr ein wenig albern vor, dass sie auszusehen hatte wie eine bemalte Porzellanfigur.

Doch stets das pflichtbewusste Kind, wandte sie sich vom Spiegel ab und sah Lupe mit ernster Miene an.

»Herr Lizalde ist unser Gönner.«

»Ich finde, er ist ein Wichtigtuer«, erwiderte Lupe. »Bestimmt will er, dass der Mann uns ausspioniert und ihm alles erzählt, was wir tun. Außerdem, was weiß ein Engländer schon darüber, wie man hier zurechtkommt? Es gibt keine Dschungel in England – all die Bücher in der Bibliothek zeigen nur Schnee und Kälte und Leute, die in Kutschen herumfahren.«

Das war nur zu wahr. Wenn Carlota sich in die Bücher vertiefte – manchmal mit Cachito und Lupe zusammen, die ihr neugierig über die Schulter spähten –, schien es ihr, als breiteten sich magische Orte einer Fantasiewelt vor ihr aus. England, Spanien, Italien, London, Berlin und Marseille. Für sie wirkten die Namen erfunden und misstönend, verglichen mit den Ortsbezeichnungen in Yucatán. Besonders Paris versetzte sie in Erstaunen. Sie versuchte, den Namen langsam auszusprechen, so wie ihr Vater es tat, Parie, sagte er. Aber die Faszination lag nicht nur an der Art, wie er es aussprach, sondern auch an den Kenntnissen, die er besaß. Er hatte in Paris gelebt, war durch diese Straßen gegangen, und darum beschwor er, wenn er Paris erwähnte, einen realen Ort herauf, eine lebendige Metropole. Carlota dagegen kannte nur Yaxaktun, sie mochte die französischen Verben korrekt konjugieren – Je vais à Paris –, die Stadt blieb für sie dennoch unwirklich.

Paris war die Stadt ihres Vaters, doch es war nicht ihre Stadt.

Die Stadt ihrer Mutter kannte sie nicht. In Vaters Zimmer hing ein ovales Gemälde, das eine wunderschöne blonde Frau in einem schulterfreien Ballkleid mit funkelnden Juwelen um den Hals zeigte. Aber das war nicht ihre Mutter, das war die erste Frau des Doktors. Er hatte sie und seine ungeborene Tochter verloren, eine schwere Krankheit hatte sie ihm geraubt. Und danach hatte sich der Doktor in seiner Trauer eine Geliebte genommen. Carlota war die uneheliche Tochter.

Ramona war schon viele Jahre in Yaxaktun, aber nicht einmal sie konnte Carlota sagen, wie ihre Mutter hieß oder wie sie aussah.

»Da gab es eine Frau, dunkel und hübsch«, hatte sie Carlota erzählt. »Sie kam einmal vorbei, und der Doktor hat sie erwartet. Er hat sie empfangen, und sie haben sich im kleinen Salon unterhalten. Aber sie war nur dieses eine Mal hier.«

Ihrem Vater widerstrebte es, ihr ein detaillierteres Bild zu liefern. Er sagte einfach, dass sie nie geheiratet hätten und Carlota bei ihm geblieben sei, als ihre Mutter gegangen wäre. Carlota hegte den Verdacht, dass ihre Mutter einen anderen Mann geheiratet und eine neue Familie hatte. Womöglich hatte Carlota Brüder und Schwestern, doch sie könnte sie niemals kennenlernen.

»›Hör auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird‹«, pflegte ihr Vater zu sagen, der die Bibel mit großer Sorgfalt las. Aber er war für sie beides, Vater und Mutter.

Was die Familie ihres Vaters betraf, so kannte sie auch davon niemanden. Er hatte einen Bruder, aber der lebte jenseits des Meeres im fernen Frankreich. Hier gab es nur sie beide, und das genügte ihr. Warum sollte sie noch irgendjemanden außer ihrem Vater brauchen? Warum sollte sie Paris sehen wollen oder die Stadt ihrer Mutter, wo immer sie auch sein mochte?

Der einzige Ort, der real war, war Yaxaktun.

»Wenn er Süßigkeiten mitbringt, ist es mir egal, ob er ein Wichtigtuer ist«, bekundete Cachito.

»Der Doktor wird ihm das Labor zeigen«, sagte Lupe. »Er war die ganze Woche dort, also muss er etwas haben, was er vorzeigen will.«

»Einen Patienten?«

»Oder Gerätschaften oder irgendetwas. Ich wette, das ist viel interessanter als Süßigkeiten. Carlota geht ins Labor. Sie wird uns erzählen, was es ist.«

»Tust du das wirklich?«, fragte Cachito.

Er hatte eine alte Holzeisenbahn über den Boden geschoben, doch nun hielt er inne und sah Carlota an. Lupe hatte aufgehört, auf dem Pferd zu schaukeln. Beide warteten gespannt auf ihre Antwort.

»Ich bin nicht sicher«, sagte Carlota.

Herr Lizalde war der Eigentümer von Yaxaktun, er bezahlte Dr. Moreaus Forschungen. Carlota nahm an, dass er, wenn er sich das Labor ihres Vaters ansehen wollte, das auch tun würde. Und vielleicht würden sie es dem mayordomo zeigen.

»Ich schon. Ich habe gehört, wie der Doktor mit Ramona darüber gesprochen hat. Warum, denkst du, haben sie dich in dieses Kleid gestopft?«, fragte Lupe.

»Er hat gesagt, dass ich unsere Gäste vielleicht empfangen und herumführen soll, aber sicher ist das alles nicht.«

»Ich wette, du wirst es sehen.«

Ramona kam den Flur herunter und hielt kurz inne, um zu ihnen hineinzuschauen. »Was tut ihr immer noch hier? Geht und wascht euch die Gesichter!«, schimpfte sie lauthals.

Cachito und Lupe wussten, wann der Spaß vorbei war, und huschten hastig davon. Ramona sah Carlota an und zeigte mit dem Finger auf sie. »Und Sie rühren sich nicht von der Stelle.«

»Werde ich nicht.«

Carlota setzte sich auf das Bett und betrachtete ihre Puppen, das lockige Haar und die langen Wimpern, und sie versuchte zu lächeln, wie die Puppen lächelten, deren kleine Münder mit dem Amorbogen so liebreizend aussahen.

Sie griff nach dem Band in ihrem Haar und wickelte es um einen Finger. Alles, was sie von der Welt kannte, war Yaxaktun. Mehr hatte sie nie von ihr gesehen. All die Leute, die sie kannte, waren die Bewohner dieses Ortes. Wenn Herr Lizalde zufällig einmal hereinschaute, war er für sie so wunderlich wie die Radierungen von London und Madrid und Paris.

Herr Lizalde existierte und existierte doch nicht. Bei den beiden Malen, zu denen sie ihn gesehen hatte, war er nur eine Gestalt in der Ferne gewesen, die außerhalb des Haupthauses herumging und mit ihrem Vater sprach. Aber bei diesem Besuch würde sie ihn aus der Nähe erleben, und nicht nur ihn, sondern auch den angehenden mayordomo. Das war ein gänzlich neues Element, das bald in ihre Welt eingeführt werden würde. Er war beinahe wie einer dieser Fremdkörper, von denen ihr Vater manchmal sprach.

Um sich zu beruhigen, nahm sie ein Buch aus dem Regal und setzte sich in ihren Lesesessel. Dr. Moreau, dem daran gelegen war, eine wissenschaftliche Neigung bei seiner Tochter zu kultivieren, hatte Carlota etliche Bücher über Pflanzen und Tiere und die Wunder der Biologie geschenkt, um sie neben den Märchen von Perrault mit Texten von höherem didaktischem Wert zu versorgen. Dr. Moreau würde niemals tolerieren, würde sein Kind nur »Cendrillon« oder »Blaubart« kennen.

Carlota, stets artig, las alles, was ihr Vater ihr vorsetzte. Die Märchen der Wissenschaft hatten ihr Vergnügen bereitet, Die Wasserkinder jedoch hatte ihr Angst gemacht. Da war dieser Moment, in dem der arme Tom, der zuvor geschrumpft worden war, einem Lachs begegnete. Auch wenn das Buch versicherte, Lachse seien »alle feine Herren« – und obwohl sie höflicher waren als der bösartige alte Otter, den Tom vorher getroffen hatte –, hegte Carlota den Verdacht, dass sie Tom bei der kleinsten Provokation einfach verspeisen würden. Das ganze Buch war voll von solchen gefährlichen Begegnungen. Fressen oder gefressen werden. Es war eine endlose Kette des Hungers.

Carlota hatte Lupe das Lesen beigebracht, aber Cachito stolperte über die Buchstaben, brachte sie im Kopf durcheinander, also musste sie ihm vorlesen. Die Wasserkinder hatte sie Cachito nicht vorgelesen.

Und als ihr Vater gesagt hatte, dass Herr Lizalde zusammen mit einem anderen Herrn zu Besuch käme, hatte sie unwillkürlich an den schrecklichen Lachs aus dem Buch denken müssen. Doch statt den Blick abzuwenden, starrte sie die Illustrationen an, den Otter und den Lachs und die schaurigen Ungeheuer, die die Seiten des Buches bevölkerten. Zwar wurden sie allmählich alle zu alt für Kinderbücher, doch dieses vermochte sie nach wie vor in den Bann zu ziehen.

Nach einer Weile kam Ramona zurück, und Carlota legte das Buch weg. Sie folgte der Frau ins Wohnzimmer. Carlotas Vater hatte mit Mode nicht viel im Sinn, weshalb er sich auch nie Gedanken über das Mobiliar des Hauses gemacht hatte, das vorwiegend aus alten, schweren Möbelstücken bestand, die der frühere Eigentümer zurückgelassen hatte, ergänzt um ein paar ausgewählte Artefakte, die der Doktor über die Jahre importiert hatte. Das beherrschende Objekt unter diesen war eine französische Uhr. Sie schlug die Stunde, und die Geräusche hörten nicht auf, Carlota zu entzücken. Dass solch ein präziser Mechanismus hergestellt werden konnte, faszinierte sie, und sie malte sich aus, wie sich unter der erlesenen bemalten Oberfläche die kleinen Rädchen drehten.

Als sie nun den Raum betrat, fragte sie sich, ob man ihr Herz ebenso schlagen hören konnte wie das Glockenwerk der Uhr.

Ihr Vater drehte sich zu ihr um und lächelte. »Dies ist meine Haushälterin mit meiner Tochter. Carlota, komm her«, sagte er. Sie eilte an die Seite ihres Vaters, und er legte ihr eine Hand auf die Schulter, als er weitersprach: »Meine Herren, darf ich Ihnen meine Tochter Carlota vorstellen. Dies ist Herr Lizalde, und dies hier ist Herr Laughton.«

»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie so automatisch wie der gut dressierte Papagei, der in seinem Käfig in der Ecke schlief. »Ich hoffe, Ihre Reise war angenehm.«

Herrn Lizaldes Backenbart war ein wenig ergraut, aber er war dennoch jünger als ihr Vater, dessen Augen von tiefen Runzeln umrahmt wurden. Gut gekleidet war er auch mit seiner Goldbrokatweste und dem edlen Jackett. Als er ihr zulächelte, tupfte er sich die Stirn mit einem Taschentuch ab.

Herr Laughton hingegen lächelte nicht. Sein Jackett war aus braunem und cremefarbenem Wolltweed und frei von jedem Schmuck, und er trug keine Weste. Sie war beinahe erschüttert darüber, wie jung und mürrisch er aussah. Sie hatte angenommen, es käme wieder jemand wie Melquíades, ein Mann mit großen Geheimratsecken. Dieser Bursche hatte noch all sein Haar, auch wenn es etwas zottig und ungepflegt wirkte. Und wie hell seine Augen waren. Graue, wässrige Augen.

»Uns ist es gut ergangen, danke«, sagte Herr Lizalde, ehe er sich an ihren Vater wandte. »Eine richtige kleine Prinzessin haben Sie da. Ich schätze, sie ist im gleichen Alter wie mein jüngstes Kind.«

»Haben Sie viele Kinder, Herr Lizalde?«, fragte sie.

»Ich habe einen Sohn und fünf Töchter. Mein Junge ist fünfzehn.«

»Ich bin vierzehn, mein Herr.«

»Sie sind groß für ein Mädchen. Möglicherweise sogar genauso groß wie mein Junge.«

»Und klug. Sie wurde in allen schicklichen Sprachen unterrichtet«, sagte ihr Vater. »Carlota, ich habe versucht, Herrn Laughton hier bei einer Übersetzungsfrage zu helfen. Kannst du ihm sagen, was natura non facit saltus bedeutet?«

Die »schicklichen« Sprachen hatte sie in der Tat gelernt; die Brocken der Maya-Sprache aber, die sie beherrschte, hatte sie nicht von ihrem Vater. Die hatte sie von Ramona gelernt, genau wie die Hybriden. Offiziell war sie die Haushälterin, inoffiziell war sie Geschichtenerzählerin, Expertin für sämtliche Pflanzen, die in der Umgebung des Hauses wuchsen, und noch vieles mehr.

»Es bedeutet, dass die Natur keine Sprünge macht«, antwortete Carlota und fixierte den jungen Mann.

»Richtig. Kannst du uns das Konzept erklären?«

»Veränderung erfolgt stufenweise. Die Natur schreitet Stück für Stück voran«, erklärte sie. Fragen wie diese stellte ihr Vater ihr regelmäßig, und die Antworten waren so einfach wie das Üben der Tonleitern. Es beruhigte ihre schwachen Nerven.

»Stimmst du dem zu?«

»Auf die Natur mag das zutreffen, aber nicht auf den Menschen«, sagte sie.

Ihr Vater tätschelte ihre Schulter, und sie konnte sein Lächeln fühlen, ohne hinzusehen.

»Carlota wird uns durch mein Labor führen. Ich werde Ihnen meine Forschungen zeigen und Ihnen beweisen, dass ich recht habe.«

In seiner Ecke öffnete der Papagei ein Auge und musterte sie. Carlota nickte und bat die Herren, ihr zu folgen.

2 Montgomery

Es war kein Fluss, denn es gab keine Flüsse in der mageren Erde des nördlichen Yucatán. Stattdessen folgten sie einer Lagune, die sich tief in den Dschungel zog wie ein Finger, der sich in das Land bohrte und immer weiter landeinwärts glitt. Kein Fluss, aber doch sehr ähnlich; die Mangrovenbäume warfen ihre Schatten auf das Wasser und verwoben ihre Wurzeln miteinander, manchmal so dicht, dass sie das Leben unachtsamer Besucher zu ersticken drohten. Das Wasser sah im Schatten dunkelgrün aus, wurde dann trüber, durchzogen von schmutzig braunen Flecken, Zeugnis üppig wuchernden Laubs und toter Vegetation.

Er hatte gedacht, er wäre die Hitze des Südens und den Blätterwald des Dschungels ausreichend gewohnt, doch diese Gegend war anders als das, was er bis dahin nahe Belize City erlebt hatte.

Fanny würde es hassen.

Die Bootsführer bewegten flink ihre Staken, ganz wie die Gondolieri in Venedig, und steuerten um Felsen und Bäume herum. Hernando Lizalde saß neben Montgomery und sah mit seinem geröteten Gesicht äußerst unbehaglich aus, trotz der Tatsache, dass das Boot mit einem Stoffdach ausgestattet war, das Schutz vor der Sonne bieten sollte. Lizalde lebte in Mérida und entfernte sich gewöhnlich nicht weit von seinem Zuhause, obwohl er etliche Haziendas auf der Halbinsel besaß. Dieser Ausflug war auch für ihn befremdlich, und Montgomery schloss daraus, dass er Dr. Moreau nicht häufig besuchte.

Montgomery wusste nicht genau, wohin sie unterwegs waren. Lizalde war nicht willens gewesen, ihm Koordinaten zu nennen. Er hatte sich in vielerlei Hinsicht unwillig gezeigt, aber das Geld, das er in Aussicht stellte, reichte, um Montgomerys Interesse an diesem Wagnis zu schüren. Er hatte für einfache Leute für Brotkrumen gearbeitet. Lizalde bot ihm nur einen weiteren unangenehmen Arbeitsplatz.

Außerdem war da noch die Sache mit seinen Schulden.

»Wir können nicht weit von Yalikin entfernt sein«, sagte Montgomery in dem Bemühen, sich im Kopf eine Karte zurechtzulegen. Er glaubte, dort gebe es Kubaner, die Blauholzextrakt aus Blutholzbäumen gewannen und vor dem Krieg auf ihrer Insel geflohen waren.

»Wir sind nahe am Indianerland. Zum Teufel mit diesen gottlosen Lumpen. Haben sich die Küste unter den Nagel gerissen«, sagte Lizalde und spuckte ins Wasser, wie um seine Ansichten zu untermauern.

In Bacalar und Belize City hatte er viele freie Maya gesehen, Macehualli, so nannten sie sich selbst. Die Briten betrieben Handel mit ihnen. Die weißen Mexikaner im Westen, Kinder von Spaniern, die unter ihresgleichen geblieben waren, hatten nichts für sie übrig, und so war es nicht verwunderlich zu erfahren, dass Lizalde diesem freien Volk übel gesinnt war. Nicht, dass die Briten die Maya um ihrer selbst willen gemocht hätten oder ihnen stets freundlich begegnet wären, aber Montgomerys Landsleute waren der Ansicht, die Maya-Rebellen könnten ihnen helfen, für die Krone ein Stück von Mexiko abzuschneiden. Immerhin entstand aus umstrittenem Territorium mithilfe von Verhandlungen zuweilen auch ein Protektorat.

»Eines Tages werden wir uns dieser heidnischen Plage entledigen und die räudigen Memmen in Stücke hauen«, versprach Lizalde.

Montgomery lächelte und dachte daran, wie Dzules, Männer wie Lizalde, während früherer Scharmützel mit den Maya-Rebellen zur Küste geflohen und auf ein Boot gestiegen waren, um sich in die Sicherheit der Isla Holbox zu begeben, oder wie sie, so schnell sie konnten, den ganzen Weg bis Mérida gestolpert waren.

»Die Macehualli glauben, Gott würde sich ihnen durch ein sprechendes Kreuzes offenbaren. Heidnisch trifft es nicht ganz«, antwortete er, ganz einfach, weil er wissen wollte, ob Lizaldes Gesicht noch röter werden könnte. Er mochte den hacendado nicht, auch wenn der Mann ihn bezahlte. Er mochte überhaupt niemanden. Menschen waren in seinen Augen schlimmer als Hunde. Ihm war die ganze Menschheit zuwider.

»Trotzdem ist es Häresie. Ich nehme an, mit Ihrer Gottesfürchtigkeit ist es auch nicht weit her, Herr Laughton? Bei Ihresgleichen ist das meist der Fall.«

Er fragte sich, ob er seinen Beruf oder die Engländer im Allgemeinen im Sinn hatte, und zuckte mit den Schultern. Er brauchte keine Frömmigkeit, um den Anordnungen seines Dienstherrn Folge zu leisten, und er hatte jeglichen Glauben, den er je besessen hatte, verloren, lange bevor er einen Fuß auf die Küste der amerikanischen Kontinente gesetzt hatte.

Sie schlängelten sich mit unzähligen Kurven durch den Mangrovenwald, bis das Wasser seichter wurde und sie zwei einsame Holzpfosten entdeckten. An einem war ein schlichtes Ruderboot vertäut. Das sollte wohl ihren Anlegeplatz darstellen. Eine unbefestigte Straße mit rötlich-gelber Erde führte von dort weg. In der Regenzeit würde sie sich zweifellos in eine tückische Schlammtrasse verwandeln. Aber derzeit war sie trocken und bot ihnen einen freien Weg durch das dichte Gestrüpp zu beiden Seiten.

Ein Mann ging vor, zwei andere waren hinter ihnen und trugen Montgomerys Habe. Sollte er beschließen zu bleiben, hätte er zumindest schon ein paar Hygieneartikel; den Rest konnte er sich später herschicken lassen, obwohl es da nicht viel zu schicken gab. Er pflegte stets mit leichtem Gepäck zu reisen. Die Besitztümer, auf die er nicht verzichten konnte, waren das Gewehr, dessen Gurt er sich über die linke Schulter geschlungen hatte, die Pistole an seiner Hüfte und der Kompass in seiner Tasche. Dieses letzte Objekt war ein Hochzeitsgeschenk von seinem Onkel. Es hatte ihn durch Britisch-Honduras begleitet, durch Sümpfe, über Bäche mit wackeligen Brücken hinweg und durch zerklüftete Gebirgszüge. Durch Feuchtigkeit und Moskitoschwärme. Durch Länder, reich an Kalkstein, strotzend vor Mahagoni, vorbei an Kapokbäumen mit Ästen voller Orchideen, Brettwurzeln und Stämmen, so massiv wie die Türme einer Burg.

Und nun hatte er ihn hierhergebracht, nach Mexiko.

Sie gingen den Pfad entlang, bis sie zwei Kapokbäume erreichten, die einen hohen maurischen Hufeisenbogen überschatteten. In der Ferne stand ein weißes Haus. Das ganze Anwesen von Moreau war von einer riesigen hohen Mauer umgeben, die sich von einem dieser Bögen zum nächsten zog. Das Haus und die Nebengebäude – er konnte zwei Ställe auf der linken Seite ausmachen – lagen inmitten des lang gezogenen, ummauerten Rechtecks, in dem allerlei Pflanzen wild und ungehindert wucherten.

Das Anwesen war weit davon entfernt, eine richtige Hazienda zu sein – in seinen Augen war es dafür zu klein; es könnte vielleicht noch als Ranch durchgehen –, dennoch bot es einen beeindruckenden Anblick. Lizalde hatte ihm erzählt, die früheren Eigentümer hätten eine Zuckermühle betrieben. Sollte dem so sein, hatten sie sich nicht viel Mühe gegeben, er konnte nirgends eine Esse entdecken. Vielleicht gab es weiter hinten tatsächliche eine trapiche, aber so weit konnte er nicht blicken. Ein Stück entfernt stand eine Trennmauer, weiß gestrichen wie das Haus selbst. Die Arbeiterquartiere mussten dahinterliegen, ebenso wie die übrigen Nebengebäude.

Die mexikanische Art, Häuser zu bauen – ein Erbe der Spanier –, beinhaltete Mauern hinter Mauern und noch mehr Mauern. Nichts wurde dem neugierigen Auge eines Passanten einfach so präsentiert. Er hätte darauf gewettet, dass es jenseits der wehrhaften Fassade einen entzückenden Innenhof gab, einen abgeschiedenen Hort der Ruhe mit Hängematten und viel Grün inmitten von Arkaden. Der portón des Hauses, das große Tor, war drei Schritt hoch und bestand aus einem Holz, so dunkel, dass es beinahe schwarz war und sich deutlich von dem Weiß des Hauses selbst abhob. Außerdem gab es einen postigo, der genutzt werden konnte, um Personen, die zu Fuß eintrafen, den Zutritt zu gewähren, ohne dass das Doppeltor geöffnet werden musste.

Montgomerys Annahmen erwiesen sich als falsch, als eine Frau ihm den postigo öffnete und ihn durch den Innenhof führte. Da gab es keinen üppigen Garten und keine Hängematten. Stattdessen sah er einen trockenen Springbrunnen vor sich, beschattet von einem Leierholzbaum, und leere Pflanzkübel. Ungestutzte Bougainvilleen klammerten sich an die Steinmauern. Anmutige Torbögen führten in das Innere des Hauses, von dem aus der Blick durch Fenster mit eisernen Gittern in den Hof führte. Trotz der Abgeschiedenheit mexikanischer Wohnhäuser schienen sich hier innen und außen frei zu vermischen, und über den Torbögen prangten geschnitzte Abbildungen von Blättern und Blumen, wie um die Gegenwart der Natur in Erinnerung zu rufen. Dieses Zusammentreffen von Stein und Pflanze, Dunkelheit und Luft war ein Paradoxon nach seinem Geschmack.

Die Frau wies die Männer, die Montgomerys Habe trugen, an, im Hof zu warten, ehe sie die beiden Herren bat, ihr zu folgen.

Große Glastüren führten in das Wohnzimmer, in das Lizalde und Montgomery geleitet wurden. Das Mobiliar bestand aus zwei roten Sofas, die schon bessere Tage gesehen hatten, drei Sesseln und einem Tisch. Nicht die feinste Bleibe, nicht gerade der Stolz eines reichen hacendado, eindeutig eher einem planlos geführten Landhaus verwandt, aber sie besaßen ein Piano. Ein gewaltiger, handgeschmiedeter Eisenlüster hing an den Holzbalken, zog wirkungsvoll die Blicke auf sich und deutete seinerseits auf einen gewissen Reichtum hin.

Auf einem Kaminsims stand eine absurd filigrane Uhr. Sie war mit einer höfischen Szenerie bemalt, auf der ein in französischem Stil gekleideter Mann die Hand einer Frau küsste. Cherubim dienten als zusätzliche Ausschmückung, und der obere Teil war in einem fahlen Blauton gehalten. Die Uhr passte zu nichts in dem Raum. Sie erweckte den Anschein, als hätte der Eigentümer des Hauses einen anderen Besitz geplündert und sie eilig in diesem Raum abgestellt.

Ein Mann saß in einem der Sessel. Als sie eintraten, stand er auf und lächelte. Dr. Moreau war größer als Montgomery, obwohl Montgomery die meisten mit seinen sechs Fuß und zwei Zoll Körpergröße überragte. Der Doktor war auch kräftig gebaut, hatte eine glatte Stirn und einen energischen Zug um den Mund. Zwar war sein Haar schon beinahe weiß, doch er strahlte einen Eifer und eine Vitalität aus, die so gar nicht den Eindruck eines Menschen vermittelten, der das beste Mannesalter längst hinter sich gelassen hatte. In seiner Jugend hätte Dr. Moreau ein Boxer gewesen sein können, hätte er es denn gewollt.

»Hatten Sie eine angenehme Reise? Und möchten Sie ein Glas Anislikör?«, fragte Dr. Moreau, nachdem Lizalde die Herren einander vorgestellt hatte. »Ich finde, er kühlt sehr angenehm.«

Montgomery war, was aguardiente betraf, an Billigeres gewöhnt. Der Fingerhut voller Likör war nicht das Getränk seiner Wahl, aber einen Schnaps würde er niemals ablehnen. Das war sein Fluch, also kippte er ihn mit einer raschen Bewegung aus dem Handgelenk hinunter und stellte das Glas zurück auf das kreisrunde Keramiktablett.

»Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Laughton. Man sagte mir, Sie seien aus Manchester? Eine bedeutende Stadt und inzwischen sehr groß.«

»Ich war seit Langem nicht mehr in Manchester, mein Herr. Aber, ja«, antwortete Montgomery.

»Soweit ich informiert bin, haben Sie ein gewisses Interesse an Technik nebst der passenden Erfahrung und sind auch in Hinblick auf die Biologie nicht unbewandert. Wenn ich das sagen darf, Sie kommen mir ein wenig zu jung vor.«

»Ich bin neunundzwanzig, so wie ich heute vor Ihnen stehe, was in Ihren Augen zu jung sein mag, auch wenn ich mich gegen eine derartige Behauptung verwehren würde. Was meine Erfahrung betrifft, so habe ich mein Zuhause mit fünfzehn verlassen, um ein Gewerbe zu erlernen, und bin mit dem Schiff nach La Habana gereist, wo mein Onkel diverse Maschinen betreut hat. Ich wurde ein maquinista, wie man das dort nennt.«

Er überging den Grund, warum er England verlassen hatte: die gemeinen Prügel seines Vaters. Der alte Mann hatte eine Vorliebe für Alkohol gehegt. Manchmal dachte Montgomery, der Hang zum Alkohol sei ein abscheuliches Gebrechen, das sich durch das Blut übertrug. Oder ein Fluch; allerdings glaubte er nicht an Flüche. Aber sollte das der Fall sein, dann hatte seine Familie ihm wohl auch ihren leichten Zugang zu Maschinen aller Art mit auf den Weg gegeben. Sein Vater kannte sich bestens mit Baumwollbearbeitungsmaschinen, Gurten, Seilzügen und Dampfkesseln aus. Sein Onkel ebenso. Sie verstanden sich auf die Arbeitsweise von Maschinen, und den jungen Montgomery hatte die Bewegung eines Schwengels stets mehr fasziniert als irgendwelche Spiele.

»Wie lange waren Sie in Kuba?«

»Neun Jahre Karibik insgesamt. Ich war in Kuba, Dominica und an diversen anderen Orten.«

»Ist es Ihnen dort gut ergangen?«

»Zur Genüge.«

»Warum sind Sie nicht geblieben?«

»Ich bin immer wieder weitergezogen. Britisch-Honduras war mir einige Jahre recht genehm. Aber nun bin ich hier.«

Er war nicht der Einzige, der solch eine Reise unternahm. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe Europäer und Amerikaner hatte sich in diesem Teil der Welt eingefunden. Er hatte ehemalige Konföderierte erlebt, die nach dem Ende des Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten nach Süden geflohen waren. Der größte Teil der Confederados lebte nun in Brasilien und wollte dort neue Ansiedlungen gründen, aber einige andere waren nach Britisch-Honduras gezogen. Da gab es Deutsche, Überbleibsel der vergeblichen imperialistischen Bestrebungen des zeitweiligen Kaisers Maximilian, und britische Händler, die ihre Waren feilboten. Da gab es Schwarze Kariben von Saint Vincent oder anderen Inseln, die ein hervorragendes Französisch sprachen, Mulatten, die sich bei der Gummigewinnung oder dem Fällen von Mahagonibäumen verdingten, Maya, die hartnäckig an den Siedlungen an der Küste festhielten, und Dzules wie Lizalde. Die mexikanische Oberschicht, die Lizaldes der Halbinsel, berief sich oft auf ihre reine weiße Herkunft, und einige von ihnen waren tatsächlich hellhäutiger als Montgomery, blau- oder grünäugig und mächtig stolz auf diese Tatsache.

Obwohl sich da so manche Chancen auftaten, hatte Montgomery sich nicht wegen der Naturschätze für Britisch-Honduras und anschließend für Mexiko entschieden und auch nicht, weil die pulsierende Mischung der Menschen anziehend auf ihn gewirkt hätte, sondern schlicht, weil er nicht in die englische Kälte und zu den Feuern zurückkehren wollte, die des Nachts in den kleinen Räumen knisterten, welche ihn an den Tod seiner Mutter und den späteren Verlust von Elizabeth erinnerten. Fanny konnte das nicht verstehen. Für sie bedeutete England Zivilisation, und seine Abneigung gegen kältere Klimazonen kam ihr widernatürlich vor.

»Erzählen Sie ihm von den Tieren«, sagte Lizalde und gestikulierte träge in Montgomerys Richtung wie ein Mann, der einem Hund befehlen wollte, einen Trick vorzuführen. »Montgomery ist Jäger.«

»Tatsächlich, Herr Montgomery? Sie haben Freude an dem Sport?«, fragte Moreau, setzte sich wieder in den Sessel, den er bereits belegt hatte, bevor sie eingetreten waren, und verzog die Lippen zu einem schwachen Lächeln.

Montgomery nahm seinerseits auf einem der Sofas Platz – all diese Möbelstücke hätten neue Bezüge vertragen können –, einen Ellbogen auf der Armlehne, das Gewehr an seiner Seite, sodass er es mühelos greifen konnte. Lizalde blieb neben dem Kamin stehen und beäugte die zierliche Uhr.

»Ich tue das nicht aus sportlichen Gründen, aber ich habe mir damit in den letzten paar Jahren meinen Lebensunterhalt verdient. Ich beschaffe Exemplare für Institutionen und Naturkundler, die ich einbalsamiere und konserviere, um sie nach Europa zu verschiffen.«

»Dann sind Sie mit biologischen Angelegenheiten und gewissen Laborgeräten vertraut, die bei der Taxidermie benötigt werden.«

»Ja, wenngleich ich nicht vorgeben kann, eine formelle Ausbildung in diesem Bereich absolviert zu haben.«

»Aber Sie haben keinen Spaß daran? Viele Männer jagen nur wegen des Nervenkitzels und um ein prächtiges Tier ausgestopft an die Wand zu hängen.«

»Wenn Sie wissen wollen, ob mir zehn tote Vögel lieber sind als zehn lebende, dann nein, ich habe keine Freude an toten Exemplaren. Ich bin nicht darauf aus, ihr Gefieder zu rupfen, und sähe die Federn lieber an der Brust einer leuchtend roten Tangare als am feinen Hut einer Dame. Aber da die Wissenschaft der Biologie nun einmal ist, wie sie ist, braucht man diese zehn Vögel und nicht nur einen.«

»Wie kommt es?«

Montgomery beugte sich unruhig vor. Seine Kleidung war zerknittert, und ein kleines Rinnsal Schweiß lief an seinem Nacken herab. Er wollte nichts mehr, als die Ärmel bis zu den Ellbogen hochkrempeln und sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzen, doch hier saß er nun und musste sich für einen Posten vorstellen, ohne dass man ihm höflicherweise wenigstens fünf Minuten gelassen hätte, um sich frisch zu machen.

»Wenn man die Welt studiert, muss man genau hinsehen. Fange ich ein Exemplar und schicke es nach London, dann könnten die Leute dort darin das eine und einzige Modell für diesen Organismus sehen, was falsch wäre, allein schon, weil sich zumindest männliche und weibliche Vögel oftmals in bemerkenswerter Weise unterscheiden. Deshalb muss ich männliche und weibliche Exemplare, kleinere und größere, dürre und füllige auftreiben und mich bemühen, verschiedenartige Muster ihrer Morphologie zu finden, damit die Zoologen zu treffenden Erkenntnissen über die jeweilige Spezies gelangen können. Jedenfalls, wenn ich meine Arbeit gut mache und die korrekten Exemplare nebst der zugehörigen Notizen einsende. Ich suche nach der Essenz des Vogels.«

»Was für eine brillante Umschreibung«, sagte Moreau und nickte. »Die Essenz des Vogels! Das ist exakt das, was ich hier mit meiner Arbeit zu erreichen versuche.«

»Wenn Sie mir gestatten, das zu sagen … Ich weiß nicht, was Ihre Arbeit umfasst. Ich habe nur wenig Anhaltspunkte dafür erhalten, was mich in Yaxaktun erwartet.«

Montgomery hatte ein bisschen herumgefragt, aber die Einzelheiten waren erschreckend spärlich geblieben. Dr. Moreau war ein Franzose, der ungefähr zur Zeit des Reformkrieges in das Land gekommen war. Oder vielleicht auch kurz nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Mexiko hatte ständig mit Eroberern und inneren Konflikten zu kämpfen. Moreau war nur ein weiterer Europäer, der mit etwas Kapital und großen Ambitionen hier eingetroffen war. Aber er hatte, obgleich er Arzt war, keine Praxis eröffnet und war nicht lange in einer großen Stadt geblieben, wie man es von einem Mann, der sich in der mexikanischen Gesellschaft einen Namen machen wollte, erwartet hätte. Stattdessen hauste er im Dschungel und leitete dort ein Sanatorium oder eine Klinik unbekannter Art. Wo genau, stand in den Sternen.

»Yaxaktun ist ein ganz besonderer Ort«, sagte der Doktor. »Wir haben nicht viel Personal, keine mayorales, caporales, vaqueros oder luneros, wie man sie auf einer ordentlich geführten Hazienda antreffen würde. Sie werden von allen Aufgaben etwas übernehmen müssen. Sollten Sie den Posten des mayordomo antreten, wartet eine große Anzahl an Pflichten auf Sie. Das alte Wasserschöpfrad ist nutzlos. Natürlich haben wir eine Reihe von Brunnen, aber es wäre schön, einen richtigen Garten mit guter Bewässerung zu haben. Das Haus, die Nebengebäude und das Gelände sowie die Instandhaltung all dessen sollte Sie ausreichend beschäftigen, aber da sind auch noch meine Forschungen.«

»Herr Lizalde sagte, Sie helfen bei der Optimierung seiner Nutzpflanzen?«

Nebenbei hatte Hernando Lizalde »Hybriden« erwähnt, aber nur einmal. Montgomery fragte sich, ob Moreau einer dieser Botaniker war, die gern Pflanzen aufeinanderpfropften und Zitronenbäume dazu zwangen, Orangen hervorzubringen.

»Das auch«, sagte Moreau und nickte. »Das Land hier kann unnachgiebig sein. Magere, karge Böden. Wir sitzen auf einem massiven Klotz Kalkstein, Herr Laughton. Zuckerrohr und Henequen-Agaven mögen zwar hier gedeihen, dennoch ist es nicht einfach, etwas anzupflanzen. Aber an meinen Forschungen ist mehr dran, und ehe ich zu den Besonderheiten meiner Arbeit komme, muss ich Sie daran erinnern, dass Ihr Posten hier, wie Herr Lizalde Ihnen gewiss bereits deutlich gemacht hat, ein Schweigegelübde erfordert.«

»Ich habe entsprechende Papiere unterzeichnet«, sagte Montgomery. Eigentlich hatte er sein ganzes Leben per Unterschrift aufgegeben. Er hatte sich für Fanny verschuldet, hatte ihr so viele Kleider und Hauben gekauft, wie er nur konnte. Seine Schuld war verkauft und weiterverkauft worden und schließlich Lizalde in den Schoß gefallen.

»Der Junge ist gründlich überprüft worden«, sagte Lizalde. »Er ist fähig und verschwiegen.«

»Das mag sein, aber es braucht auch ein gewisses Naturell, um in Yaxaktun zu leben. Wir sind hier sehr isoliert, und die Arbeit ist hart. Ein junger Mann, wie Sie es sind, Herr Laughton, ist in einer großen Stadt vielleicht besser aufgehoben. Zumindest Ihre Frau würde das sicherlich vorziehen. Sie wird nicht zu Ihnen stoßen, oder doch?«

»Unsere Wege haben sich getrennt.«

»Das ist mir bekannt. Aber denken Sie nicht daran, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen? Immerhin haben Sie das in der Vergangenheit getan.«

Montgomery bemühte sich, eine unbeteiligte Miene zu wahren, grub jedoch die Fingerspitzen in die Sofalehne. Es war nicht weiter verwunderlich, dass Lizalde derartige Informationen in das wie auch immer geartete Dossier hatte einfließen lassen, das er Dr. Moreau geschickt hatte. Dennoch schmerzte es ihn, darauf zu antworten.

»Fanny und ich haben jegliche Korrespondenz eingestellt.«

»Und sonst haben Sie keine Familie?«

»Mein letzter lebender Verwandter war mein Onkel, und er ist vor einigen Jahren verstorben. Ich habe Vettern in England, denen ich noch nie begegnet bin.«

Und er hatte auch einmal eine Schwester gehabt, Elizabeth, zwei Jahre älter als er. Sie waren gemeinsam herumgetollt, bis er fortgegangen war, um sein Glück zu suchen. Er hatte ihr versprochen, sie nachzuholen, aber schon ein Jahr nach seiner Abreise hatte man Elizabeth verheiratet. Sie hatte oft geschrieben, meist, um ihm von dem Elend ihrer Ehe zu erzählen und davon, wie sehr sie hoffe, ihn wiederzusehen.

Sie hatten ihre Mutter schon in jungen Jahren verloren, und er erinnerte sich an die langen Nächte in ihrem Zimmer, in dem stets ein Feuer gebrannt hatte. Nach ihrem Tod hatten sie nur noch einander gehabt. Ihrem Vater war nicht zu trauen gewesen. Er hatte getrunken und seine Kinder geschlagen. Elizabeth und Montgomery, sie beide, mehr war nicht geblieben. Selbst nach ihrer Hochzeit hatte sie gedacht, dass er ihre Rettung sei, und Montgomery hatte Elizabeth versichert, ihr Geld für die Überfahrt zukommen zu lassen.

Aber als Montgomery sich in einer soliden Position etabliert hatte, war er einundzwanzig gewesen, und sein Sinn für brüderliche Pflichten hatte deutlich nachgelassen. Er hatte andere Dinge im Kopf gehabt, vor allem Fanny Owen, die Tochter eines kleinen britischen Händlers, der sich in Kingston niedergelassen hatte.

Statt also seine kostbaren Ersparnisse seiner Schwester zu schicken, hatte er das Geld dazu benutzt, ein Haus zu kaufen und Fanny zu ehelichen.

Ein Jahr später hatte seine Schwester Selbstmord begangen.

Er hatte Elizabeth gegen Fanny getauscht und bei dem Handel seine Schwester getötet.

Montgomery räusperte sich. »Ich habe keine Angehörigen, denen ich etwas über Ihre wissenschaftliche Arbeit schreiben könnte, Doktor Moreau, falls es das ist, was Ihnen Sorgen bereitet«, sagte er. »Aber ich habe immer noch keine Ahnung, welcher Art diese Arbeit ist.«

»Natura non facit saltus«, antwortete der Doktor. »Das ist meine Arbeit.«

»Mein Latein ist unzulänglich, Herr Doktor. Ich kann die Namen einiger Spezies notieren, aber keine schönen Phrasen rezitieren.«

Die Uhr schlug die Stunde, und der Doktor drehte sich zur Tür um. Eine Frau und ein Mädchen betraten den Raum. Das Mädchen hatte große bernsteinfarbene Augen und schwarzes Haar. Sie trug eines dieser leuchtend farbigen Kleider, die gerade groß in Mode waren. Ein extremes Pink, unnatürlich, und dazu allerlei Ausschmückungen. Das Gewand funkelte beinahe vor roher Schönheit. Wie die Uhr war auch das Kleid in diesem Raum deplatziert, aber Montgomery hegte allmählich den Verdacht, dass das genau die Wirkung war, die Dr. Moreau erzielen wollte.

»Dies ist meine Haushälterin mit meiner Tochter. Carlota, komm her«, sagte der Doktor, woraufhin das Mädchen an seine Seite eilte. »Meine Herren, darf ich Ihnen meine Tochter Carlota vorstellen. Dies ist Herr Lizalde, und dies hier ist Herr Laughton.«

Die Tochter des Doktors war in einem Alter, indem sie sich immer noch an ihren Mädchenjahren festhalten konnte. Doch bald, so stellte er sich vor, würde sie ihre jugendlichen Kleider gegen die Reife des Korsetts und die Last langer Röcke eintauschen. Das war es, was man Elizabeth angetan hatte, man hatte sie fest in bunten Samt und Musselin gewickelt und ihr die Luft zum Atmen genommen.

Elizabeth hatte sich nicht umgebracht, sie war ermordet worden. Frauen waren Schmetterlinge, die auf Tafeln gespießt wurden. Armes Kind, es konnte noch nicht wissen, welches Los es erwartete.

»Kannst du ihm sagen, was natura non facit saltus bedeutet?«, fragte der Doktor, offenbar bemüht, einen Scherz zu machen. Montgomery war nicht in der Stimmung für Scherze.

»Es bedeutet, dass die Natur keine Sprünge macht«, sagte das Mädchen.

Auf seiner Zunge haftete noch immer der Geschmack des Anisschnapses, den er getrunken hatte, und er fragte sich, wie es weitergehen sollte, wenn er diesen Job nicht bekäme. Er könnte sich in Progreso die Welt schöntrinken, überlegte er. Trinken und dann blind zum nächsten Hafen aufbrechen. Nach Süden, Argentinien, möglicherweise. Aber er hatte Schulden zu begleichen, bis er sich auch nur derartige Gedanken leisten konnte. Und sein Gläubiger war Lizalde.

3 Carlota

Sanctus, sanctus, sanctus. Dreimal heilig. Das Labor ihres Vaters war ein geheiligter Ort, mehr noch als die Kapelle, in der sie beteten. Ramona sagte, jedem Stein, jedem Tier, jedem Blatt und allen Dingen wohne etwas Heiliges inne. Stein und Lehm und sogar in der Pistole, die ihr Vater nie benutzte, aber an seinem Bett aufbewahrte. Das war der Grund, warum man sakab, Honig und ein paar Tropfen Blut opfern musste, damit die Feldfrüchte wachsen konnten. Auch den alux, die im Haus lebten, brachte man Opfergaben dar, anderenfalls verrückten sie die Möbel und zerbrachen Töpfe. Die Welt, so erklärte Ramona ihnen, sei in einem störungsanfälligen Gleichgewicht, das stets aufrechterhalten werden müsse, so zart wie die Stickerei auf einem Taschentuch. Wenn man nicht vorsichtig sei, so würden sich Lebensfäden verheddern und Knoten bilden.

Melquíades behauptete, schon der bloße Gedanke, dass dergleichen möglich wäre, sei ein Sakrileg: Heiligkeit könne nicht in einer Blume oder einem Regentropfen wohnen. Opfergaben für Geister seien Teufelswerk.

Nichtsdestoweniger war das Labor heilig, und folglich hatte Carlota ohne ihren Vater keinen Zutritt. Wenn sie dort war, ließ er sie meist im Vorzimmer zurück und gab ihr zu lesen oder erteilte Aufgaben, die sie unter seiner Aufsicht zu erledigen hatte. Cachito und Lupe durften gar nicht hinein. Nicht einmal Ramona war es gestattet, die Bannmeile zu übertreten. Nur Melquíades hatte es, solange er für sie gearbeitet hatte, freigestanden, den Schlüssel im Schloss zu drehen und sich Zutritt zu verschaffen.

An jenem Tag jedoch übergab ihr Vater ihr den Schlüssel, und Carlota drehte ihn und öffnete die Tür für die Männer. Dann ging sie durch den Raum und öffnete die Fensterläden. Licht strömte durch drei große Fenster herein und enthüllte die geheime Welt des Doktors.

Das Vorzimmer beherrschte ein langer Tisch, und auf diesem standen mehrere Mikroskope. Wenn ihr Vater sie einließ, zeigte er ihr die verschiedenen Kieselalgen, die er von fernen Orten hatte kommen lassen. Unter den Linsen verwandelten sich die winzigen Algen in kunterbunte Kaleidoskope. Dann wechselte ihr Vater den Objektträger und bot ihr einen Blick auf ein Knochenfragment, eine Feder oder ein Stückchen Schwamm. Für ein Kind sah das vor allem absonderlich aus, weniger wie ein wissenschaftlicher Fakt.

Die Wunder der Mikroskopie waren nicht die einzigen, die sich hier finden ließen. Präparierte Tiere lagerten mit sorgsam konservierten Federn oder Fell in Vitrinen und Gläsern. Das nackte Skelett einer großen Katze war auf einem Tisch aufgebaut worden. Die Wände des Vorzimmers hingen voller Illustrationen ebenso fantastischer Natur. Zeichnungen, die Muskeln zeigten oder das bloße Skelett, Venen und Arterien, die aussahen wie Flüsse, während sie ihren Lauf durch den menschlichen Körper nahmen. Bücher, Journale und Papiere ruhten in Hülle und Fülle auf hohen Bücherregalen, stapelten sich aber auch auf dem Boden. Dabei waren dies bei Weitem nicht alle Bücher ihres Vaters. Er unterhielt auch eine gut sortierte Bibliothek, aber er arbeitete vorwiegend in diesem Vorzimmer, weil es ein wenig vom Rest des Hauses isoliert war.

»Haben Sie schon mal von Darwins Überlegungen zur Pangenesis gehört, Herr Laughton?«, fragte ihr Vater, als die Herren herumspazierten und sich die Zeichnungen an der Wand anschauten wie Besucher in einem Museum.

»Pangenesis hat etwas mit Vererbung zu tun«, sagte Laughton. »Aber die Einzelheiten entziehen sich mir. Sie müssten mich erneut aufklären.«

Carlota wusste nicht recht, ob der Mann ehrlich war oder nur gelangweilt oder ob er ihrem Vater die kalte Schulter zeigen wollte. Da war ein sonderbarer Zug in seinem Gesicht, ein Hauch von Spott.

»Herr Darwin vermutet, dass jedes Tier und jede Pflanze aus Partikeln hervorgeht, die er Gemmulae nannte. Und diese stellen die elementare Struktur für die Nachkommen eines Organismus bereit. Natürlich sind Gemmulae für das Auge unsichtbar, aber sie existieren. Das Problem ist, dass Herr Darwin eine Antwort gefunden hat, aber nicht die richtige.«

»Inwiefern?«

»Darwins Sichtweise ist zu oberflächlich. Was ich erforschen will, ist das Wesen aller Materie, aus der Kreaturen bestehen, um dann darüber hinauszugehen. Was ich getan habe. Ich habe es geschafft, ihn zu übertreffen, mir das Leben anzusehen, seine grundlegendsten Elemente zu isolieren und daraus etwas völlig Neues zu schaffen, so wie ein Maurer ein Haus erbaut. Stellen Sie sich den Axolotl in den Seen von Mexico City vor. Er ist eine kleine Kreatur, ganz ähnlich wie ein Salamander, aber sollten Sie ihm eine Gliedmaße abschneiden, so würde sie nachwachsen. Nun stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, Ihre Gliedmaßen nachwachsen zu lassen, wie es der Axolotl tut. Stellen Sie sich all die medizinischen Anwendungen vor, all die Behandlungen, die wir vornehmen könnten, hätte der Mensch die Stärke eines Ochsen oder die Scharfsichtigkeit einer Katze bei Dunkelheit.«

»Ich würde sagen, das ist unmöglich«, antwortete Laughton.

»Nicht wenn man imstande ist, sich irgendwie die Gemmulae zweier Organismen anzusehen und sie miteinander zu verbinden.«

»Sie meinen, Sie nehmen die Eigenheiten eines Salamanders und verbinden sie irgendwie mit denen des Menschen? Das klingt sogar noch unmöglicher, Doktor Moreau. Würde ich Ihnen Salamanderblut in die Vene injizieren, würden Sie sterben, das kann Ihnen sogar der begriffsstutzigste Naturforscher sagen.«

»Es geht nicht um das Blut, sondern um die Essenz, die sich darin verbirgt«, erklärte ihr Vater. »Ich habe das bereits getan. Meine Tochter ist der Beweis.«

Nun drehte sich Laughton zu Herrn Lizalde um, als wollte er stumm fragen, ob er das wirklich ernst nehmen sollte, ehe er sie stirnrunzelnd anblickte.

»Ich war einmal verheiratet. Das ist lange her. Meine Frau und meine Tochter starben. Eine Krankheit hat sie geholt, und es gab nichts, was ich hätte tun können, trotz meiner medizinischen Ausbildung. Aber die Tragödie hat mein Interesse an bestimmten biologischen Studien geweckt. Jahre später ist Carlota aus einer zweiten Verbindung entstanden. Aber wie beim ersten Mal schien es, als wäre mein Leben von Leid bestimmt. Meine Tochter hatte eine seltene Blutkrankheit.«

Ihr Vater trat an eine Vitrine und riss sie auf. Im Inneren standen diverse Flaschen und andere Gefäße. Carlota kannte sie alle. Sodann holte er die hölzerne Schatulle mit dem Samtfutter und der Messingspritze heraus, außerdem eine Porzellandose mit Watte und das Fläschchen mit Reinigungsalkohol.

»Um Carlota zu retten, habe ich meine Studien vorangetrieben, sosehr ich nur konnte, bis ich eine Lösung fand, eine Möglichkeit, bestimmte einzigartige Elemente eines Jaguars mit den grundlegenden Gemmulae meines Kindes zu verbinden. Mit dieser Medizin hielt ich meine Tochter am Leben. Zeit für deine Spritze, Carlota.«

Ihr Vater winkte sie heran. »Was haben Sie damit vor?«, fragte Laughton und klang ernsthaft besorgt.

»Er sagt die Wahrheit. Ich bin krank«, antwortete sie und sah den Mann mit ruhigem Blick an. Dann ging sie zu ihrem Vater und hob den Arm.

Der Nadelstich war kaum spürbar. Eine rote Blume erblühte auf ihrer Haut, und sie presste vorsichtig das Stück Watte, das ihr Vater ihr gereicht hatte, auf ihren Arm.

»Und dazu eine kleine Tablette, die die Verdauung meiner Tochter unterstützt. Sie kann ein nervöses Mädchen sein, und manchmal bekommt sie Bauchschmerzen, und die Injektion macht es schlimmer«, erklärte ihr Vater, entkorkte ein Fläschchen und reichte Carlota eine Tablette, die sie in den Mund steckte. »Und das war es schon. Eine Injektion pro Woche, mehr braucht es nicht.«

Als er sah, dass Carlota nichts Schlimmes zugestoßen war, entspannte sich Laughton, und sein sorgenvolles Stirnrunzeln machte wieder einer zweifelnden, vage verächtlichen Miene Platz. Er verstieg sich sogar zu einem leisen Lachen.

»Das amüsiert Sie, Herr Laughton?«, fragte sie. »Bringe ich Sie zum Lachen?«

»Ich lache nicht über Sie, junge Dame. Es ist nur so, dass das rein gar nichts beweist«, sagte er. Und dann sah er ihren Vater an und schüttelte den Kopf. »Doktor Moreau, das ist eine interessante Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Sie die Kraft des Jaguars mit einer Spritze an ein Mädchen weitergeben können.«

»Ich habe einen Weg gefunden, sie gesund zu erhalten, indem ich auf die Kraft des Tieres vertraut habe, was nicht ganz das Gleiche ist. Aber das führt mich zum wichtigsten Punkt meiner Untersuchungen und zu der Forschungsarbeit, die ich für Herrn Lizalde betreibe.«

»Meinen Sie vielleicht, Menschen mit Kiemen auszustatten, damit sie unter Wasser atmen können?«

»Im Gegenteil. Ich beabsichtige, Tiere in etwas anderes umzuwandeln, ihnen eine neue Form zu geben. Schweine aufrecht gehen oder Hunde diverse Worte sprechen zu lassen.«

»So. Und das ist alles?«

»Es ist möglich, Gewebe von einem Teil eines Tieres in einen anderen zu transplantieren, seine Wachstumsmethode zu verändern oder seine Gliedmaßen zu modifizieren. Warum sollten wir dann nicht auch seine innerste Struktur verändern können? Kommen Sie, folgen Sie mir.«

Ihr Vater signalisierte ihr, sie solle die Tür zum eigentlichen Labor öffnen, und sie alle gingen hinein. In der Dunkelheit war zunächst wenig zu erkennen. Auch hier gab es hohe Fenster, doch deren untere Hälfte war zugemauert worden. Als sie hier umherging, um die Läden zu öffnen, nutzte sie dazu einen langen Stock mit einem Haken an einem Ende. Breite Streifen Sonnenlicht drangen herein und beleuchteten die vielen Regale, Flaschen, Werkzeuge, Trichter, Röhren und Rührstäbchen, Waagen und Becher, die zum Arsenal ihres Vaters gehörten. Da waren Gefäße zum Erhitzen und Porzellanteller zum Verdampfen. Und es gab Schränke mit etikettierten Schubladen und alle möglichen Apparate, die er aus Kupfer, Stahl und Glas für seine Zwecke hatte anfertigen lassen. Auf einem Tisch in der Mitte lagen haufenweise Papiere, Gläser und sogar ein paar ausgestopfte Tierpräparate. Außerdem befanden sich im Labor eine Feuerstätte und ein Ofen. Darüber war eine Reihe von Haken befestigt, an denen kleine Schaufeln, Zangen und Kneifzangen hingen.

Man konnte mühelos erkennen, wie sich das Chaos im Labor ausbreitete. Melquíades hatte geholfen, alles in Ordnung zu halten. Nicht, dass ihr Vater schlampig wäre, aber seine Stimmungen waren unbeständig. Manchmal trat er in eine Phase hektischer Aktivität, nur um dann zu ermatten und in einen teilnahmslosen Zustand zu gleiten. Wenn Lethargie und Melancholie ihn attackierten, brachte er seine wachen Stunden damit zu, sich in den großen Sessel in der Bibliothek zu fläzen und aus dem Fenster zu starren, oder er lag im Bett und fixierte das ovale Porträt seiner Frau.

Obwohl sie ihren Vater unsagbar liebte, empfand Carlota zu solchen Zeiten Bitterkeit in ihrem Herzen, denn die Art, wie er das Porträt betrachtete, war so anders als die, mit der seine Augen sie zu erfassen schienen. Sie verriet ihr klar und deutlich, dass in seinem Herzen seine tote Frau und sein totes Kind die Oberherrschaft hatten.

Sie war nur ein kläglicher Ersatz.

Aber die schwelende Melancholie ihres Vaters hatte in diesem Monat nachgelassen, vielleicht in Erwartung des Besuchs oder aus irgendeinem anderen Grund. Jedenfalls wirkte er beinahe aufgedreht, als sie nun im Labor standen. Er breitete die Arme aus und zeigte auf diverse Ausrüstungsgegenstände, ehe er sie zu einem roten Samtvorhang auf der anderen Seite des Raumes winkte.

»Kommen Sie her, Herr Laughton. Gestatten Sie mir, Ihnen die Früchte meiner Arbeit zu präsentieren«, sagte er und zog den Vorhang mit dem Gehabe eines Schaustellers zur Seite.

Dahinter befand sich eine große Kiste mit gläsernen Seiten. Sie war mit Rädern ausgestattet, sodass man sie herumrollen konnte. Laughton ging in die Knie, um sich die Kiste genauer anzusehen. Dann drehte er sich plötzlich zu Herrn Lizalde um und flüsterte ihm etwas zu, das sie nicht hören konnte, und Lizalde flüsterte ebenfalls, aber ihre Gesichter offenbarten, dass der junge Mann schockiert war.

Auch für Carlota war der Anblick etwas Außergewöhnliches. Sie hatte bisher nie Gelegenheit gehabt, Hybriden in diesem Stadium zu sehen; ihr Vater hielt sie von ihr fern, bis sie eine größere Reife erreicht hatten. Die Kreatur in der Kiste hatte den Körper und die Ausmaße eines großen Schweins. Aber die Gliedmaßen passten nicht. Anstelle von Hufen wiesen sie Finger auf, dünne Ausstülpungen aus Fleisch und Haut. Auch der Kopf sah missgestaltet aus, zerdrückt geradezu. Er hatte keine Ohren, und die Augen waren geschlossen. Das Wesen schlief, trieb in einer trüben Substanz, bei der es sich um Wasser hätte handeln können, die jedoch tatsächlich eher an eine Art Schleim oder einen Biofilm erinnerte, und der gleiche Schleim bedeckte auch seine Schnauze.

Sie wollte das Gesicht an das Glas pressen oder mit dem Finger darauf klopfen, aber sie traute sich nicht. Sie hegte den Verdacht, dass es Laughton ähnlich erging und er sich wie sie nicht rühren konnte. Beide starrten die Kreatur hinter dem Glas an, die Art, wie sich der Rücken wölbte, wie die Wirbelsäule messerscharf hervortrat, all die Knubbel, die sich in einer langen Linie gegen die gespannte Haut drückten. Die Augen … sie fragte sich, welche Farbe die Augen des Hybriden haben mochten. Das Wesen hatte kein Haar, nicht einmal ein bisschen Flaum, obwohl Cachito und Lupe flaumige Gesichter hatten. Weich wie Daunen überzog der Flaum auch ihre Arme und Beine.

»Was ist das?«, fragte Laughton schließlich.

»Ein Hybride. Sie alle entwickeln sich im Schoß einer Sau. Wenn sie einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, werden sie entnommen und in diese Kammer gepflanzt. Die Lösung ist eine Mischung aus einem Algentypus und einem Pilz, die gemeinsam wachstumsfördernde Chemikalien erzeugen«, dozierte ihr Vater. »Der Hybride wird außerdem mit Nährlösung versorgt, um sicherzustellen, dass seine Knochen und Muskeln nicht atrophieren. Da ist natürlich noch viel mehr dran, aber Sie sehen hier eine Kreatur vor sich, die in wenigen Wochen fähig sein wird, aufrecht zu gehen und Werkzeuge zu benutzen.«

»Dann ist das … Sie haben ein Schwein mit einem Menschen gekreuzt?«

»Ich habe einen Organismus in ein Schwein gepflanzt, ja. Und einige seiner Gemmulae stammen von einem anderen Tier und einige andere von Menschen. Es ist kein einfaches Geschöpf.«

»Es … es ist zweifelsfrei lebendig?«

»Ja. Es schläft nur.«

»Und es wird leben? Sie werden es irgendwann da rausholen, und dann wird es atmen und leben?«