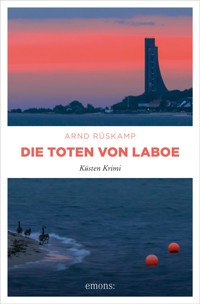

Die Toten von Laboe. Marie Geisler und Frauke Frisch ermitteln – ein kulinarischer Krimi mit Humor E-Book

Arnd Rüskamp

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die Toten von Laboe: Ein mörderisch guter Krimi voll schwarzem Humor, Kunst und Spannung Marie und Frauke sind mit ihrem Catering-Service auf dem Kunstfestival NordArt im Einsatz, als sie eine schockierende Entdeckung machen: Eine der Statuen sieht Schlagersänger Frankie Flügge erschreckend ähnlich. Die beiden Frauen haben ihre Karrieren als Polizistin und Ärztin hinter sich gelassen, ihr Scharfsinn ist jedoch weiterhin hellwach. Unterstützt von der taffen Polizistin Klara Mortensen machen sie sich, zwischen Küche und Auslieferung, an die Ermittlungen. Doch je tiefer sie graben, desto mehr Leichen pflastern ihren Weg. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem nichts so ist, wie es scheint. Die Toten von Laboe entführt die Leser:innen auf eine temporeiche Jagd quer durch den Norden. Ein cleverer Krimi mit absolut ungewöhnlichem Plot.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arnd Rüskamp ist am südlichen Rand des Ruhrgebietes am Baldeneysee geboren. Er hat Publizistik studiert, war Reporter und Moderator, Soldat und Biker, Autor und Verleger. Heute verdient er sein Geld noch immer in den Medien, hat aber erkannt, dass sein berufliches Glück zwischen zwei Buchdeckeln liegt. Er lebt im Ruhrgebiet und in seiner Wahlheimat zwischen Schlei und Ostsee.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Gleiches gilt für den »Kunstsommer Nord«, der eine Bereicherung des kulturellen Lebens in Schleswig-Holstein wäre (findet der Autor). Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: AdobeStock/Lars Gieger

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Hilla Czinczoll

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-016-7

Küsten Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für die, die Freiheit schützen

Denn dieses ist der Freien einz’ge Pflicht,

Das Reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt.

Nyx (1) – Vorbereitungen

Sie hatte die Tür geschlossen. Für einen Moment umfing sie makellose Dunkelheit. Für einen Moment war alles still. Die junge Frau hielt inne, ließ ihren Atem verstreichen. So musste es sein, das Paradies. Bar jeder Störung. Ohne Licht, ohne Geräusch, ohne Fehler.

Ein elektrisches Brummen, ein technisches Klicken. Der Starter erzeugte eine Spannung von tausend Volt. Das Gas der Leuchtstoffröhren entzündete sich. Flackernd erschien der Metallschrank, in dessen Glastüren sie eine Spiegelung ihrer selbst erkannte. Kurz strich sie über den angenehm glatten Stoff des weißen Kasacks, den sie stets bei fünfundneunzig Grad wusch. Sie hatte ihn für das Praktikum im Krankenhaus gekauft, aber nie getragen. Dienstkleidung war gestellt worden. So war er unbeschmutzt geblieben. Die Seitentaschen waren tief genug für Utensilien, die sie nicht in der Instrumentenschale ablegte. Rechts gab es eine doppelte Tasche, eine Tasche in der Tasche, die sie zur Aufbewahrung der Fernbedienung nutzte. So konnte sie stets auf die Kameras am neuen Tor und die zentrale Schließanlage zugreifen. Neugierige Blicke von Passanten oder gar Personen auf dem Gelände waren nicht akzeptabel. In der Brusttasche, die etwa in Höhe des linken Schlüsselbeins aufgenäht war, steckten Haargummi und eine frische OP-Haube.

»Thanatos, spiele Playlist ›Creation‹.«

Den Sprachassistenten hatte sie nach dem griechischen Gott des sanften Todes benannt. Ihn empfand sie als natürlichen Weggefährten. Klänge füllten den Raum, die an das sanfte Rauschen des Windes erinnerten. Sie nahm ihre Stellung ein, orientierte sich dabei an der Windrose, die sie auf den Boden gezeichnet hatte. Sie richtete ihren Blick nach Anatole aus. Die Schutzgöttin für den Sonnenaufgang zeigte mit ausgestrecktem Arm den Osten an. Sieben Minuten hielt sie die aufrechte Grundposition des Balletts, die Körper und Geist einstimmte. Die Ziffern der Uhr sprangen auf vier Uhr fünfundvierzig. Sonnenaufgang. Mit klarer Stimme sagte sie: »Die Kreation beginnt.«

Vier rote Leuchtdioden signalisierten, dass ihr Tun nun aufgezeichnet wurde. Die Kameras schauten aus den vier Himmelsrichtungen auf sie. Sie griff nach der schwarzen Kladde, auf deren Deckel in goldenen Buchstaben das Wort »Kreationen« geprägt worden war, und ging zwei Schritte nach vorn. Mit einer zarten Bewegung ihrer linken Hand strich sie Leander Mäkinen eine Haarsträhne aus der Stirn und las, was den Ablauf der Kreation zwangsläufig bestimmen würde.

Anfahrt

Wie im Himmel. Marie schloss die Augen, lauschte den Möwen, dem Wind, den Kindern, dem Surren der Elektromotoren, die ungefähr so viel Leistung hatten wie fünf R4 GTL. Andreas hatte das ausgerechnet, als sie zu Ostern mit seinem französischen Oldtimer drüben vor den Brückenterrassen geparkt und sich auf Kaffee und Kuchen gefreut hatten.

Ihr Liebster hatte sie mit dem Café-Besuch in Rendsburg ablenken wollen. Noch immer gab sich Marie die Schuld am Tod des Polizisten, der angeschossen worden war. Hätte sie ihre Dienstwaffe wegen der Rückenschmerzen nicht im Auto liegen lassen – der Ex-Kollege wäre vielleicht noch am Leben. Nicht der einzige Konjunktiv, der sie heimsuchte. Hätte sie nicht den Dienst quittiert, könnte sie noch immer annehmen, sie diene der Gerechtigkeit. Nun diente sie dem neudeutschen Wunsch nach »NC«, sprich »Encie«, ein zusammengeschobenes Hauptwort. Kurt Tucholsky hätte seine Freude an Idee und Schreibung gehabt. Neudeutsch war ihm schon 1918 ein Stachel im Fleisch des Sprachgefühls gewesen. »Das Neudeutsch aber soll der Teufel holen. Und der wird sich schwer hüten, denn der Teufel ist ein Mann von Jahrhunderte altem Geschmack.«

Marie legte das Schleibook beiseite, in dem sie neuerdings Zitate sammelte, die ihr Herz und Hirn öffneten. »NC« also. »Nicht, dass ich lache«, murmelte sie. Nach der Political Correctness hatte die Nutritional Correctness Einzug gehalten und war dann aber rasch zu »Adäquat-Ernährung« eingedeutscht worden, um auch solche Menschen »mitzunehmen«, die des Englischen nicht mächtig waren. Hatten sie jedenfalls behauptet, die Hipster in ihrer Kreuzberger Bubble. Marie schaute sich ängstlich um. Nicht, dass hier im Himmel jemand ihre Gedanken mitlas. Sich zu erheben, führte womöglich zu Ärgerem als bloßem Thought Shame.

»Pommes, Currywurst.« Marie sagte das laut. Wann immer sie von inneren Wirren spazieren geführt wurde, zwang »Pommes, Currywurst« sie auf den Boden der Tatsachen. Sie roch, schmeckte und erinnerte sich ihrer Existenz als kleines Licht.

Die Schwebefähre schwebte von Osterrönfeld nach Rendsburg. Drei Meter unter Marie in ihrem E-Transporter der Nord-Ostsee-Kanal. Sie schaute nach links und sah das weiße Heck der »SC Potomac«, die Container von Ost nach West transportierte, möglicherweise mit Krempel, den die Welt ebenso wenig brauchte wie das vegane, mit Zimtstaub aus einer integrativen Kooperative in Sri Lanka veredelte Fingerfood in den Kühlboxen hinter ihr.

Reichte denn nicht lecker und satt? Sie würde mit Frauke sprechen. Sie jedenfalls war entschlossen, ihren Kunden künftig kein Essen zu liefern, das aus Fett, Eiweiß, Kalorien, nicht zuletzt aber auch aus Image bestand.

Im Lager

Frauke mochte den Moment des Erkennens, war es doch auch der Augenblick der Erkenntnis, die über den Moment hinausreichte: Schlitter war einer jener Mitmenschen, die sie Schwefelköpfchen nannte. Einmal angerissen, brannten sie heiß und hell, bedankten sich für all die Ideen, baten um ein Wiedersehen in der Hoffnung auf gemeinsames Tun. Was nach einer kurzen Phase des Flackerns blieb, waren Asche und ein übler Geruch.

Schlitter schob sich schütteres Resthaar in die Geheimratsecken. Schöner wurde er durch dieses Manöver nicht. Er glaubte, Zeit zu gewinnen. Tatsächlich verlor er Zeit. Zeit, so es sie denn gab, unterwarf sich nicht den Regeln des Schlitter’schen Konzepts von Locken und Hinhalten. Frauke unterwarf sich diesen Regeln auch nicht, schloss die Tür und beobachtete durch das Sichtfenster, wie Farbe aus der infolge von Hypertonie rot gefärbten Gesichtshaut des Restpostenhändlers wich.

»Verzockt«, sagte Frauke, zuckte mit den Schultern und schaltete das Licht im Kühlhaus an. Aufgrund eines Farbkonzeptes, das sich Marie ausgedacht hatte, konnte sie den Grad der Bevorratung je Artikel auf einen Blick erkennen. In den Regalen warteten Milchprodukte, Fisch, Blumenkohl, Fenchel, Spinat, Birnen, Kirschen und Lamm. Sie würde bis zum Nachmittag Erdbeeren besorgen müssen.

Heute galt es, gleich drei Veranstaltungen mit einem besonderen Catering zu versorgen. »Kunstsommer Nord« hatte Sandro Hackmann, ein aufstrebender Kurator, die interaktiven Ausstellungen in Kiel, Büdelsdorf und Flensburg im Rahmen der NordArt getauft. Den geladenen Gästen würde man zur Begrüßung Erdbeeren servieren, die zuvor mit einer Chilifüllung präpariert werden sollten. Das Motto der landesweiten Kunstaktion lautete »HotArt«. Marie hatte ob des müden Bezuges zwischen Motto und scharfen Erdbeeren die Augen gerollt und gesagt: »Solange niemand zu Schaden kommt. Meinetwegen.« Sie hatten den Auftrag angenommen, und bis auf die noch fehlenden Erdbeeren waren alle Produkte geladen.

Nachdem Marie in das von Frauke gegründete Unternehmen eingestiegen war, hatten sie Fraukes alten Transporter verkauft und zwei neue, elektrisch angetriebene Lieferfahrzeuge angeschafft. Auf den Hecktüren stand jetzt: »Geschmacksverstärker:innen«. So hieß auch das neue Unternehmen der beiden Frauen.

Frauke griff zum Telefon und bestellte Bio-Erdbeeren in Schwedeneck. Dann wandte sie sich wieder den Regalen zu. Es hatte sie Wochen gekostet, bis sie ein Lagerungssystem ausbaldowert hatte, das all den Produkten gerecht wurde, die sie kauften, bereithielten und verteilten.

Von exotischem Obst und Gemüse abgesehen, hatte Frauke über die Jahre für jede Leckerei einen idealen Lieferanten im Land zwischen den Meeren gefunden. Von Beginn an gehörten auch verarbeitete Produkte zu ihrem Portfolio. Der Ziegenkäse aus Sörup war ein Gedicht, der Katenschinken, den sie aus Ostholstein bezog, ließ nicht nur ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen. Ihre Kunden, Gastronomen und Veranstalter zwischen List und Lauenburg, schätzten Fraukes und inzwischen auch Maries Expertise bei der Zusammenstellung der Produkte. Ihr Überblick war das beste Pferd im Stall. Wie sie mit dem Wunsch mancher Kunden nach »nie da gewesenen« Geschmackserlebnissen umgehen sollte, war ihr allerdings noch nicht klar. Sie würde das bei Gelegenheit mit Marie besprechen. Gegen einfache, gut gemachte Gerichte aus ebensolchen Zutaten war doch nichts einzuwenden. Ein Schritt zurück konnte auch einer nach vorn sein.

Hinter ihr riss jemand die Tür auf. Es war Jan, einer der freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter des Baumarktes, auf dessen Gelände sie hier in Neumünster ihr Lager hatte errichten können.

»Da liegt einer.«

Frauke atmete die kalte Luft ein und dachte an Schlitter.

Es war Schlitter, der auf dem schmalen Stück Rasen zwischen Zufahrt und Kühlhaus lag.

»Du bist doch Doktor, oder?«

»Ärztin, Jan, ich bin Ärztin.«

Frauke kniete sich neben ihren Lieferanten. »So kurz kann der Weg von der Hypertonie zur Hypotonie sein«, murmelte sie. »Jan, reich mal eine Kiste Bier aus dem Kühlhaus raus. Und eine Flasche stilles Wasser.«

Frauke kontrollierte Puls und Atmung, lagerte Schlitters Beine hoch. »Schlitter, du alter Verbrecher, hörst du mich? … Jan, im Transporter steht meine Arzttasche. Magst du mir die mal holen?«

Jan umrundete das Lagerhaus und war keine Minute später zurück. »Ist aber eher eine Ärztinnentasche, oder?« Er grinste und deutete auf einen Anhänger an einem der ledernen Griffe. »Eisprinzessin, ne? Hat meine kleine Schwester auch mal gehabt.«

»Geschenk einer Patientin.«

»Ich mein ja nur.« Jan wirkte zufrieden.

Frauke öffnete die Tasche, entnahm das Blutdruckmessgerät und legte die Manschette um Schlitters linken Oberarm. Mit dem Stethoskop lauschte sie den Korotkow-Geräuschen, die der Blutfluss verursachte. »Er wird es überleben.«

Schlitter schlug die Augen auf, brauchte einen Moment, um sich zu orientieren.

»Sie sind es nicht gewohnt, Absagen zu kassieren, Herr Schlitter. Schock, Blutdruckabfall, kurze Ohnmacht. Ich werde meine Bemühungen nicht in Rechnung stellen. Am besten, Sie bleiben noch ein paar Minuten liegen.«

Sie wandte sich Jan zu. »Hast du ein Auge? Ich muss los.«

Echos

Eine Glocke ertönte, die Schranken der Schwebefähre öffneten sich, Ende der Himmelfahrt. Marie trat sanft aufs Pedal, das kein Gaspedal mehr war. Es war ein Fahrpedal, und schon eine vorsichtige Berührung mit dem rechten Fuß bewirkte, dass sich der neue E-Transporter ruckfrei in Bewegung setzte.

Sie hatte es noch niemandem gesagt, aber sexy fand sie diese sterile Art des Fahrens nicht. Okay, der Verbrennungsmotor war ein Anachronismus, Kartoffeln in Öl zu frittieren war sicher auch nicht die schonendste Art der Zubereitung, und Sinnlichkeit war zur Arterhaltung nicht unbedingt erforderlich. Marie schüttelte unwillig den Kopf. Sie war schon immer der Typ Sahnetorte gewesen, und zum Intervalltraining hatte sie allein die Vernunft getrieben. Sie wollte Fußball spielen, als Siegerin vom Platz gehen. Mit den besten Laktatwerten rumzuprotzen, fand sie langweilig. Immer diese Notwendigkeiten. Stets forderte die Realität ihren Tribut.

Der Gedanke an das kommende Wochenende zauberte ihr ein Lächeln in die Seele und aufs Gesicht. Livemusik. Draußen. Laut und fröhlich. Die Silberstedter Goldkehlchen hatten einen Auftritt in Wacken, und sie war eingeladen.

Kaum dass sie mit der Vorderachse festen Boden erreicht hatte, sprang von rechts ein Mann vors Auto. Marie trat mit aller Kraft auf die Bremse, der Transporter verzögerte, Marie hörte einen Schlag, und dann tauchte Jupp an der linken Fahrzeugseite auf. Jupp war Rheinländer, eine Frohnatur. Mit dem Eintritt ins Rentenalter hatte er rübergemacht, wie er zu sagen pflegte. Vom Rhein über den Nord-Ostsee-Kanal nach Rendsburg. Und nun begrüßte er Schiffe. Mit Kompetenz und mit Leidenschaft.

»Jupp, du hättest tot sein können. Bist du von Sinnen?«

»Marie, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nein, ich bin nur von den Socken. Ich habe dich ja schon auf der anderen Seite gesehen. Ich hatte gerade das Fernglas zur Hand genommen. Wo ist denn das EMO?«

Jupp hatte in einem Fall von Waffenschmuggel vor ein paar Jahren ausgesagt, und so hatten sie sich kennengelernt. Im ersten Leben war Jupp Physiotherapeut bei einem Fußballverein gewesen, dessen Name Marie nicht über die Lippen kam. Er war trotzdem ein netter Kerl. Nett und gesprächig.

»Jupp, wir halten hier den Verkehr auf.«

»Ich komm rum.« Er umrundete den E-Transporter, öffnete die Beifahrertür und stieg ein. »Dann mal los. Bin gespannt, was das Teil hier unter der Haube hat. Elektrisch. Sachen gibt’s. Aber nun mal zurück zu unserem Thema. Wo ist dein EMO?«

Jupp kannte Maries früheres Ermittlungsmobil und hatte sogar mal ein Kaufangebot unterbreitet.

»EMO ist in den Ruhestand gegangen.«

»Und du ermittelst jetzt mit diesem Stromer?«

»Nein.«

»Wie, nein?«

Jupp war hartnäckig, und Marie erzählte, warum sie keine Polizistin mehr war.

»Drieß op d’r Driss. Mach dir keine Vorwürfe, Mädchen. Gegen Rückenschmerzen ist kein Kraut gewachsen. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall und habe im Dom zu unserem Herrgott gebetet. Selbst das hat nicht geholfen. Was soll ich sagen? Operation. Das Schlimmste: auf der schäl Sick.«

»Jupp, auch wenn ich nicht mehr beim LKA bin. Ich habe zu tun. Ich komme demnächst mal wieder auf Kaffee und Schnack. Aber jetzt muss ich los.«

»Ja sicher. Ich ja auch. Gleich kommt ein Kreuzfahrer aus Kiel. Das wird ein Gewinke. Italienische Nationalhymne. Ich find die ja nicht schön. Aber wie sagt ihr Norddeutschen immer? Hilft ja nix. Marie, mein Mädchen. Maach et joot, ävver nit zo off.«

Inzwischen hatte Marie den Transporter auf den Parkplatz der Brückenterrassen gesteuert und angehalten. Jupp stieg aus und verschwand in Richtung der Schiffsbegrüßungsanlage.

Marie nahm den Fuß von der Bremse. Der Transporter, der noch immer keinen Namen hatte, rollte los. Gleichzeitig erklang der Titelsong von »Babylon Berlin«. Marie tippte auf die kleine Taste am Lenkrad, und Frauke, die Maries Klingelton kannte, sang: »Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt.« Marie antwortete: »Doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt.« Beide waren große Fans der Serie und insbesondere der Musik, und je nach Laune sangen sie einander an.

»Moin, Marie, darum rufe ich an.«

»Wegen der Wunder?«

»Genau. Ich bin gerade auf Gut Birkenmoor und muss feststellen, dass wir nicht genug Erdbeeren für Flensburg bekommen. Ich schlage vor, dass du und ich in Büdelsdorf und Kiel jeweils zehn Kilo zurückhalten, oder wir hoffen auf ein Erdbeerwunder auf dem Weg an die Förde.«

»Ich rufe mal bei Bunde Wischen an. Bis gleich.«

Marie legte auf und versuchte ihr Glück. In ihrem Wohnort Schleswig war sie gut verdrahtet, und zwei Minuten später war das Problem gelöst.

»Frauke, die Erdbeeren für Robbe & Berking besorge ich auf dem Weg.«

»Wunderbar.«

»Jo. Bis nachher.«

Die beiden pflegten einen ökonomischen Kommunikationsstil, wenn es um die Organisation ihres Arbeitsalltags ging. Jenseits des Jobs war das anders. Maries Mann Andreas hatte auf einen Gesprächsmarathon in Fraukes Garten unlängst dünnhäutig reagiert und unterstellt, Marie habe im Verlaufe eines Jahres mehr mit Frauke gesprochen als in den letzten zehn Jahren mit ihm. So launig und augenzwinkernd er das vorgetragen hatte, so deutlich hatte Marie gespürt, dass er in Frauke eine Konkurrentin um die Gesprächshoheit sah.

Marie fuhr am Kreishafen entlang, parallel zum Kanal Richtung Westen. Fernweh empfand sie in jedem Hafen, das lag nahe. Aber auch der Kanal ließ sie eine Verbindung mit der Welt spüren. Und nur wenige hundert Meter voraus mit bestem Blick auf Wasser und Schiffe lag das legendäre Eisstübchen. Mit ihrem überproportional großen Appetitzentrum war sie sowieso 24/7 verbunden, aber Marie blieb hart und lenkte den E-Transporter nach rechts in die Friedrich-Voß-Straße.

Friedrich Voß, das hatte Marie mal gelesen, als sie einen Verdächtigen in der Rendsburger Bibliothek unauffällig beobachtet hatte, war ein Brückenbauer im Sinne des Wortes gewesen. Er hatte die Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal entworfen, aber auch Klappbrücken gingen auf sein Konto. Marie fragte sich, was aus dem Brückenfotoprojekt ihrer ehemaligen Kollegen Gregor und Elmar geworden war, als das Telefon klingelte. Marie entschied sich für die nächste Parklücke.

»Moin, Marie, hier ist Gregor.«

»Nein.«

»Doch.«

»Oh. Aber ganz ohne Louis-de-Funès-Späße: Ich habe gerade an dich gedacht. Wirklich wahr.«

»Umso besser. Ich würde gern wissen, ob du am diesjährigen Bouleturnier in Sehestedt teilnimmst. Mit deinem alten Team. Wir würden uns sehr freuen. Übernächsten Sonntag.«

»Ja.«

»Yippie.«

»Sonst noch was?«

»Training ist am Freitag vorher wie immer in Eckernförde. Du weißt schon, wo. Achtzehn Uhr pünktlich.«

Marie wusste, wo, und sie wusste auch, dass sie die Einzige wäre, die im Park am Borbyer Ufer pünktlich einträfe.

»Tschüss, Gregor, grüß den Rest.«

Marie hatte sich um einen zwanglosen Ton bemüht. Tatsächlich schmerzte noch immer jeder Gedanke ans LKA und die alten Kollegen.

Sie fuhr wieder los. Der E-Transporter war auf den ersten Metern eine ziemliche Rakete. Ein Radfahrer querte von links kommend die Straße, ohne auch nur einen Blick an den Restverkehr zu verschwenden. Für einen Moment schwebte Maries Hand über der Hupe. Sie ließ es. Der zweite Sieg über sie selbst innerhalb nur einer Minute. Der Tag würde ein erinnerungswürdiger Tag werden.

Sie lächelte und sang: »Erkenne mich, ich bin bereit und such mir die Unsterblichkeit.« Tom Tykwer war einer der Songschreiber für »Babylon Berlin« gewesen. Marie bewunderte die kreative Leistung und hatte schon oft gedacht, dass ihr Leben ohne Musik sehr viel ärmer wäre. Im Vorbeifahren sah sie, dass der Radfahrer fette Kopfhörer trug und den Mund bewegte. Er wäre wohl gut gelaunt unter ihre Räder geraten. Immerhin.

Nyx (2) – Unausweichlich

Menschen, denen sie so nahekam, nannte sie Subjekte. Aufmerksam las sie abschließend die Notizen des Subjekts: »Meine als Selbst empfundene innere Einheit ist multipel, ist Orient und Okzident, ist Eva, Adam, ist analog und digital.«

Sie schloss die schwarze Kladde und sagte: »Das verstehe ich. Ihrem Selbst fühle ich mich verpflichtet.« Subjekte konnte sie nicht mit Du ansprechen. Respekt war auch in dieser Situation unerlässlich.

Sie schlüpfte in Latexhandschuhe, die sich nicht ideal anschmiegten. Ihre Hände waren klein. So klein, dass auch die kleinste Größe nicht optimal passte. Ein neues Subjekt. Sie verriegelte das Tor. Ein neues Subjekt. Unangemeldet, wie immer. Eine reizvolle Herausforderung. Aber nicht jetzt.

Sie war ärgerlich und zog das bereits bearbeitete Subjekt an den langen blonden Haaren zu sich heran. Mangelnde Impulskontrolle. Daran galt es zu arbeiten. Es gab ein knirschendes Geräusch, als sie den Kopf nach links drehte. Leander Mäkinen war zu Lebzeiten für seine Haarpracht sicher bewundert worden.

Ein feines Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie die Haare kämmte, mit der linken Hand nah an der Schädeldecke umfasste und mit einer Schere abschnitt. Die Schneiden waren so scharf, dass beim Abtrennen der Haare ein leises Singen erklang. Ein Singen, so wie sie sich den Ruf der Sirenen als Kind vorgestellt hatte, wenn ihr Großvater, das wohlriechende Buch der griechischen Heldensagen auf dem Schoß, von Odysseus gelesen hatte, der dem betörenden Klang der Sirenengesänge nicht erlegen war. Sirenen, Geschöpfe, die als Mischwesen beschrieben werden, halb Mensch, halb Fisch, halb Mensch, halb Vogel. Wie gut das zu der Vorstellung passte, die Leander Mäkinen von seinem Selbst formuliert hatte. Wie inspirierend für das Unausweichliche, die Kreation, die stets auch eine Transformation war. Der Tod bot größere Chancen, als gemeinhin angenommen wurde.

Sie legte die Schere beiseite und gab die Haare in eine Schale, die sie zuvor mit Zitronensaft als einem natürlichen Bleichmittel gefüllt hatte. Was sie auch tat, ihr war wichtig, dass sie der Mitwelt nicht schadete. Die Schale schob sie in den Kühlschrank neben jene, in der Leander Mäkinens Blutplättchen durch die sanften Bewegungen der Thrombozytenschaukel daran gehindert wurden zu verkleben. Noch wusste sie nicht, wie sie Blut und Haare einsetzen würde, aber ihr Großvater hatte sicher recht, wenn er sagte: »Was man hat, das hat man.«

Der Schrei

Marie dachte an Edvard Munch und dessen bekanntestes Werk. Sandro Hackmanns von stümperhaft unterspritzten Lippen eingerahmter Mund formte ein »O«, wie es Munch in keiner seiner vier Versionen ein und desselben Gefühls unverstellter gelungen war. Untermalt wurde die Darstellung der Angst durch einen Schrei, der das Prädikat »markerschütternd« verdient hatte.

Der aufstrebende Ausstellungsmacher aus Büsum sank in Büdelsdorf zu Boden. Er schloss den Mund, der Schrei verstummte. Er öffnete den Mund und jammerte, gab zu Protokoll: »Das ist Frankie!« Der ausgestreckte Zeigefinger der rechten, über und über mit Totenköpfen tätowierten Hand wies auf eine glänzend rote Skulptur, die in schonungsloser Offenheit en détail zeigte, was das Leben aus dem einst anbetungswürdig schönen Körper eines Säuglings machen kann: einen alternden Mann.

Marie war, als käme »Frankie« als Echo zurück. Akustisch boten die Hallenschiffe der ehemaligen Eisengießerei eine Spielwiese kompositorischer Möglichkeiten. Aber Frankie käme weder als Echo noch sonst wie zurück. Für den Fall, dass dieser Frankie für den rot glänzenden Abguss eines nackten männlichem Körpers »Modell gelegen« hatte, wäre ebendieser nicht mit dem Leben davongekommen.

»Frankie wer?« Marie hatte sich neben den Trauernden, der ihr Auftraggeber für das Catering war, auf den Sockel des Liegenden gesetzt. Sie hatte im Grundkurs Kunst Abformungen und Abgüsse bei Dr. Knirsch durchgenommen. War lange her, war ihr aber nicht zuletzt wegen der Sauerei mit Plastilin und Alginat in lebhafter Erinnerung geblieben. Frankie war tot gewesen, als der Künstler sein Schaffen begonnen hatte. Sie war sicher: Unter einer Schicht von Abgussmasse ist Atmen ein aussichtsloses Unterfangen.

»Mein Frankie, Frankie Flügge. Also, das war sein Künstlername. Mit bürgerlichem hieß er Frank Mommsen.« Der trauernde Ausstellungsmacher schniefte, heulte, tropfte.

Marie förderte aus den Tiefen ihrer Umhängetasche ein Paket Papiertaschentücher ans Licht der Carlshütte, in der seit 1999 die NordArt stattfand. »Der Frankie, der ›Heu Joe‹ singt?«

»Sang«, korrigierte Sandro Hackmann und griff nach den Taschentüchern.

»Heu Joe« hatte Marie zuletzt auf dem Midsummer Bulli Festival auf Fehmarn mitgegrölt. Der Gassenhauer auf die Melodie von »Hey Joe« war eine Verbeugung vor Jimi Hendrix.

»Heu Joe, wo gehst du hin mit dem Glas in der Hand? Heu Joe, ich fragte, wo gehst du hin mit dem Glas in der Hand? Ich geh und knutsch die Heukönigin.«

Marie sang, Sandro weinte.

»Ich habe Frankie verlassen. Jetzt hat er sich umgebracht. Wegen mir.«

Marie versuchte ihre Ersteinschätzung, dass niemand einen Abguss des eigenen Körpers überlebt, mit Sandros Spontandiagnose in Einklang zu bringen. Warum war Sandro so rasch sicher, dass Frankie erstens tot und zweitens Opfer des Liebeskummers geworden war?

Sie überließ Sandro Hackmann den Rest ihres Vorrats an Papiertaschentüchern und stand auf. Sie ging zwei Schritte zurück und umrundete den Abguss, der nach ihrem Verständnis eher eine Plastik als eine Skulptur war, weil sie durch Auftrag, keinesfalls aber durch Abtragen von Material entstanden war. Sie hatte dazu vor einigen Jahren ein Gespräch mit ihrer alten Kollegin Astrid aus dem LKA geführt. Astrids Mutter war Direktorin auf dem Flensburger Museumsberg gewesen.

Aber das gehört nicht hierhin, rief sich Marie zur Ordnung und konstatierte innerlich, dass der Liegende keine Statue war. Wie man liegende Abbilder in natürlicher Größe korrekt bezeichnete, wusste sie nicht. Das war aber auch irrelevant, denn das, was Frankie wohl umhüllt hatte, entsprach nicht im engeren Sinne dem Liegen. Die rot glänzende Skulptur saß weit zurückgelehnt in einem Liegestuhl. Sie tat das breitbeinig, was Einblicke ermöglichte, die sonst nur Fachmediziner oder allenfalls Menschen haben, die einem besonders nahestehen oder -liegen. Frankie hielt einen Joint zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand, die auf dem Oberschenkel lag. Er trug eine Goldkette, auf der »Sandro« zu lesen war. Sie war jener Kette ähnlich, die einst ein deutscher Sänger getragen hatte, der Teil eines Duos gewesen war, dessen Name Marie gerade nicht einfiel. Irgendwas mit Cherry, Lady, Soul und Heart. Sie würde schon noch draufkommen. Der andere Typ war Norddeutscher. Egal.

Frankies Mund war zu einem Kussmund geformt. Sein Gesichtsausdruck wirkte spöttisch. Dass ein Toter einen Kussmund formen konnte, schien Marie unwahrscheinlich. Zwischen den Füßen hatte jemand ein Schild aufgestellt. »Großer Auftritt«. Schwarz auf weiß. Schlicht. Passte nicht zur Anmutung des Werkes.

»Sie sind sich sicher?« Marie schaute Sandro Hackmann an.

Er nickte. Der Versuch einer Antwort ging im Schluchzen des Mannes unter, der trotz der Hitze einen Smoking trug.

Draußen hatte das Thermometer achtundzwanzig Grad im Schatten gezeigt. Im Mai. Marie übte sich in kühlen Gedanken. Sie dachte an den kleinen Strand am Schleswiger Luisenbad. Dort würde sie am Abend mit Andreas ins Wasser gehen. Die Schlei hatte deutlich unter zwanzig Grad. Erfrischung war garantiert.

Gegenüber, dort, wo eine Treppe zur nächsten Ausstellungsebene führte, glaubte sie eine Bewegung wahrzunehmen, eine Reflexion möglicherweise. Vielleicht ein Mitarbeiter der NordArt, der letzte Details korrigierte.

»Ich schlage vor, dass Sie ihn mal anrufen. Nicht, dass all die Tränen umsonst waren.«

Warum nur hatte sie das gesagt? Marie ärgerte sich. Sie war in die vormittägliche Empathiedelle geraten.

»Mein Frankie hat keiner Fliege was zuleide getan. Ein Perverser hat ihn ermordet.«

Auch eine Möglichkeit.

Nyx (3) – Betrachtungen

Sie schaute auf die Raumtemperatur. Das Subjekt würde frisch bleiben, wenn sie jetzt für ein paar Stunden weg wäre. Es war gar nicht so selten, dass Subjekte ihrer Aufmerksamkeit bedurften, wenn sie gerade andere Dinge zu tun hatte. Aber der Tod war ein eigenwilliger Geselle.

»Die Kreation pausiert.« Die roten Leuchtdioden erloschen, die Aufzeichnung stoppte. Ein kaum wahrnehmbares Klicken signalisierte, dass die doppelflügelige Stahltür von einem elektrischen Stellmotor entriegelt wurde. Sie öffnete den Kasack, zog ihn in einer fließenden Bewegung aus, hängte ihn auf einen Bügel an der Seite des Stahlschrankes. Noch war eine Wäsche nicht nötig. Sie streifte die Handschuhe ab und warf sie in den für diese Art Abfall vorgesehenen Mülleimer.

So wichtig ihr der Kasack war, so sehr gehörte das langärmelige Shirt zu ihr, das Vincent van Goghs Gemälde »Schmetterlinge und Mohnblumen« zeigte. Die von ihr angefertigte Zeichnung des Schlafmohns zierte ihre Ohrringe, das Motiv der Schmetterlinge hatte sie zu einem Ring verarbeitet. Motive, die für sie die ewige Ruhe und die unendliche Freiheit symbolisierten.

Das Smartphone hatte sich wieder mit dem WLAN verbunden und signalisierte sieben neue E-Mails. Nichts von Relevanz, wie sie rasch feststellte. Die SMS mit dem Inhalt »crea« weckte ihre Aufmerksamkeit. Ein weiteres Subjekt sollte den Prozess durchlaufen. Sie antwortete »expectans«. Auch für Kreationen galt: eine nach der anderen.

Mit dem Mercedes T-Modell von 1986 in schlichtem Schwarz erreichte sie eine halbe Stunde später ihr Ziel. Sie parkte gegenüber der Polizeidirektion Kiel, griff nach ihrer Mappe und eilte die Blumenstraße entlang, dass ihr hellblauer Rock aus leichtem Chambray-Stoff spielerisch ihre gebräunten Waden umschmeichelte. Auf dem kurzen Weg hob sie eine Plastiktüte und zwei Zigarettenkippen auf und verstaute sie in der Sammeltasche, die sie stets mitführte. Plogging, das Sammeln von Abfall während des Joggens oder Gehens, hatte sie als Konzept gleich überzeugt. Sie hatte es 2017 in einem Schwedenurlaub kennengelernt und in ihren Alltag integriert.

Den Seminarraum betrat sie pünktlich. Sie würde sich mit Kaltnadelradierungen befassen. Eine Technik, derer sie sich im Rahmen ihrer Kreationen immer wieder gern bediente.

Schmierfink

Auf seiner Tasche ein Frühwerk der Frau, für die er schwärmte. Sie hatte einen Finkenvogel gemalt, der einen übergroßen Pinsel führte, von dessen Borsten Farbe auf das mit zarten Strichen gezeichnete Pflaster tropfte. Darunter war »Schmierfink« zu lesen.

Ein Neider hatte Ronnie Blischcke einst so genannt, wegen seiner guten Figur. Der Neider hatte die Karriereleiter beim Fernsehen im Sturm genommen, man munkelte, die Intendantin auch. Er hatte ein Haus mit Fördeblick in Kitzeberg gekauft, und dann war er mit einer Überdosis Kokain in einer Eigenurinpfütze auf der Reeperbahn gefunden worden. Unterdessen hatte Ronnie Blischcke versucht, seinen sächsischen Akzent abzulegen, einen Segelschein zu machen, Jennifer zu erobern, irgendeine Festanstellung zu finden. Nichts davon hatte geklappt. Er war der Schmuddelschreiber geblieben, für den ihn die Branche durchaus zu Recht hielt.

Aber im Gegensatz zum Neider war er bei bester Gesundheit. Die guten Gene der Vorfahren aus dem Erzgebirge. Sein Großvater, ein Figurenschnitzer von Rang und Namen, war siebenundneunzig geworden. Seine Geschichten verkaufte Ronnie Blischcke mit wechselndem Erfolg an Redaktionen, denen die Leser des Boulevards den Hintern retteten.

In der Öffentlichkeit trafen sich die Edelfedern der Presse nicht mit dem Schmierfink. Die Entwicklung der digitalen Technik hatte ihm in die Hände gespielt. Er übermittelte Texte, Fotos und zunehmend auch Bewegtbilder für die Social-Media-Kanäle der Auftraggeber in 5G-Geschwindigkeit von jedem Ort zwischen Lister Ellenbogen und Schleuse Lauenburg. Das schönste Bundesland der Welt kannte er besser als manch Eingeborener. Er war ein Zugezogener, aber einer, der Schleswig-Holstein liebte, wie man nur seine Mutter liebt. Darum krümmte er der Region auch nie ein Haar. Kollektivurteile verbot sein berufliches Ethos, das er entgegen landläufigen Fehleinschätzungen durchaus besaß. Sobald sich Individuen gewisser Prominenz jedoch einen Fehltritt erlaubten, war Ronnie Blischcke zur Stelle und kannte kein Pardon.

Jetzt hockte er in unbequemer Haltung zwischen einem Treppenaufgang und einer davor abgestellten Palette mit einem Betonklotz, auf dem »Aggregat 2« stand. Musste man nicht verstehen. Vielleicht sollte man das auch nicht verstehen. Allein das Nachdenken über unterstellten Sinn war ja bereits eine Kunstform, die zu fördern sich lohnte.

Ronnie Blischcke hatte in ein neues Richtmikrofon investiert, mit dessen Hilfe er Gespräche mithören konnte, die seine Ohren ohne Unterstützung nicht erfassten. Das war illegal – allein der Nachweis war kaum zu führen. So wurde er Ohrenzeuge des Gespräches zwischen Sandro Hackmann und einer blonden, ziemlich ansehnlichen Frau, die er nicht kannte.

»Sind Sie sicher?«, fragte die Frau.

Sandro Hackmann nickte. Zusammengesunken zu einem Häuflein Elend saß er am Fuße einer, ja einer dieser Kunstinstallationen, die Ronnie Blischcke aus der Entfernung – sicher lagen dreißig Meter zwischen ihm und der Situation, wie er nannte, was er sah und hörte – nicht näher erkennen konnte.

»Sag was, Jüngelchen.« Ronnie Blischcke hatte gelernt, geduldig zu sein. Aber anderen beim Weinen zuzusehen, machte ihn aggressiv. Als ob dieses Geflenne helfen würde. Wenn er wenigstens wüsste, worum es hier ging.

Er war in die Halle gekommen, weil er ein Interview mit Sandro Hackmann anlässlich der Eröffnung des Kunstspektakels führen wollte. Dem Sandro Hackmann, der noch jede Talkrunde dekonstruiert hatte. Es hatte hitzige Wortgefechte über das omnipräsente LGBTQ-Thema gegeben, und Ronnie hatte gehofft, diesen Eins-a-Vertreter der schrillen Truppe vor die Kamera zu bekommen. Ihm war schnuppe, was sich die Menschen in ihrer Geilheit auf die Matratze zerrten. Dass über Diskriminierung geklagt wurde, ging ihm am Allerwertesten vorbei. Er war Sachse in Westdeutschland. Diskriminierungsopfer war sein zweiter Vorname.

»Titelgeschichte voraus, wenn ich mich nicht irre.« Er kicherte, wie der Held seiner Jugend Sam Hawkens gekichert hatte, wann immer er den bekanntesten Satz seiner Trapperkarriere sagte. Hier kam gerade etwas ins Rutschen. Vor Ronnie Blischckes Augen setzte sich eine monströse Skandallawine in Bewegung, die vor nichts und niemandem haltmachen würde, der in der Kunstszene einen Namen hatte.

»Läuft«, murmelte er, versuchte aufzustehen, aber sein linkes Knie war steif.

Der es Geld regnen lässt

Frauke nahm die von den imposanten Wisenten bewachten Stufen zum Portal der Kieler Kunsthalle, wie sie es von Rocky Balboa kannte. Sie hatte insgesamt sechs »Rocky«-Filme gesehen und geliebt. Als Zwölfjährige hatte sie sich gewünscht, jemand riefe nach ihr wie Rocky nach Adrian. Gut, dass sie diese Lebensphase überwinden konnte.

In der Kunsthalle war es angenehm kühl, und angenehm leer war es auch. Außer dem Wachmann und einigen Reinigungskräften sah Frauke zunächst niemanden. Dann, als sie das mit eleganten Schwüngen gezeichnete Treppenhaus erreichte, erblickte sie einen stattlichen Mann, der Konrad Mahrburg nicht unähnlich sah. Ihn hatte sie vor erst einem Jahr im Rahmen einer Vernissage kennengelernt, weil er sich am Büfett als Kenner aller nur erdenklichen Arten der Herstellung von Katenschinken zu erkennen gegeben hatte. Er hatte das lautstark getan. Sein dröhnender Bass klang Frauke noch jetzt durchs akustische Gedächtnis.

Dass der Kunstmäzen nach rechts aus Fraukes Blickfeld verschwand, war ihr durchaus angenehm. Ihr Ziel lag im ersten Obergeschoss. Dort hatte sie bereits gestern Tische aufgebaut, Löffel, Zangen, Messer und Abfallbehälter in Position gebracht. Fehlten noch die Köstlichkeiten aus dem Transporter, die sie gleich ganz bequem auf einem Etagenwagen mit dem Aufzug an Ort und Stelle bringen würde. Ihre Schritte hallten durch den großen Raum. Frauke mochte große Räume. Inzwischen lebte sie am Einfelder See und mochte es dort sehr.

Der Zufall hatte sie zur Eigentümerin einer Jugendstilvilla mit Wasserblick gemacht. Allerdings fühlte sie sich dort ein bisschen wie die Untermieterin der stets gegenwärtigen Vorbesitzerin. Femke Tobergs Anwesenheit war Fluch und Segen gleichermaßen. Am Abend träfe sie auf Femke, die ihre alljährliche Promiparty schmeißen würde.

Bevor sie jedoch den Kaufvertrag unterschrieben hatte, war sie durch große Hallen getigert. Ehemalige, vormals landwirtschaftlich oder industriell genutzte Flächen, in denen sie Livekonzerte mit fünfhundert Zuschauern hätte veranstalten können. Bei einer Halle auf dem in Umnutzung befindlichen Gelände des Marinegeschwaders 5 in Kiel wäre sie beinahe schwach geworden. Die Halle, die Möglichkeiten, die Lage. Fröbe hatte sie gebremst.

Mit ihrem Lebenspartner verbanden sie zwei Sorten Humor. Seiner und ihrer. Außerdem war er klug und sexy, wenn er wollte. Fröbe war Hauptkommissar bei der Kriminalpolizei, und er war Beamter durch und durch. Eine prima Zielscheibe für den Spott von Frauke Frisch. Sie hatten halb scherzhaft über Hochzeit gesprochen, über ihren möglichen Namen, Frauke Frisch-Fröbe. Aber bevor es ernst wurde, hatten sie irgendwas gekocht, ihre Doppelkopfrunde zu Gast gehabt, einen Gin zu viel getrunken und Gras über die Sache wachsen lassen.

Der große Raum in der großen Kieler Kunsthalle war von Licht durchflutet. An der Stirnseite hatte Sandro Hackmann eine niedrige Bühne samt Beschallungsanlage errichten lassen. Die Techniker des Fernsehens hatten bereits eine Stell- und Lichtprobe abgeschlossen, es gab keine Bestuhlung, sondern Stehtische, und alles, was Frauke zur Bewirtung der Gäste benötigte, war an Ort und Stelle. Geplant war eine fliegende Eröffnung. Übermorgen der Startschuss mit Ministerpräsident in Kiel, dann ginge es mit einem Containerschiff über den Nord-Ostsee-Kanal nach Büdelsdorf und von dort in einer Art Staffelwanderung über den Ochsenweg nach Flensburg, sodass sich eine knapp einwöchige Performance in beeindruckender Eigendynamik entwickelte, in deren Verlauf ein noch unbekanntes Kunstwerk entstehen sollte. Eröffnet wurde das Fest aber morgen zeitgleich in den drei Städten. Frauke und Marie würden in Kiel und Büdelsdorf vor Ort sein, Flensburg übernähme ein gemeinsamer Freund, Michael, der Küchenchef des Strandrestaurants Karlsminde. In Frauke trafen sich Vorfreude und Nervosität. Einen Auftrag in dieser Größenordnung hatten sie noch nie abgewickelt.

Sie wandte sich zum Gehen, als ihr Blick durch den Durchbruch an der Längsseite auf etwas glänzend Rotes fiel. Frauke blieb stehen. Sie erinnerte sich an eine Studie, in der die Farbwahrnehmung untersucht worden war. Die Wissenschaftler hatten herausgefunden, dass Farben universell interpretiert werden. Auch vorindustrielle Völker erkannten und benannten Grün als Grün und Rot als Rot. Ob Individuen auch universell auf Farben reagieren, wusste Frauke nicht. Schade. Sie jedenfalls reagierte auf die Kombination aus Rot und Glanz mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Aus dem Stehen entstand eine Dreh-, schließlich eine Schreitbewegung. Frauke betrat den Raum, hielt physisch und mental kurz inne, nur um aus der Erstarrung mit der Erkenntnis herauszuplatzen: »Das ist Frankie!«

Vor ihr saß in entwürdigender Breitbeinpose ein nackter Mann in einem Liegestuhl, den sie an der Goldkette, am leicht hängenden linken Augenlid, vor allem aber an der Narbe unterhalb des linken Schlüsselbeins erkannte. Eine Narbe, die regelhaft flach hätte sein müssen, die aber bei Frankie leicht wulstig und in Form eines Lächelns ins Auge stach.

Ihn hatte Frauke beim Schlager-Sail hinter der Schwimmbühne getroffen. Er hatte nach veganem Kuchen verlangt, Frauke belabert, herausgefunden, dass sie Ärztin war, und stolz die Narbe seines Herzschrittmachers präsentiert, die er beim Chirurgen so bestellt hatte. »Man will ja nicht aussehen wie Hinz und Kunz«, hatte er seine kleine Extravaganz erklärt.

Frauke umrundete das, was wie der Schlagersänger von Fehmarn aussah, schaute ganz genau die Nase an und überlegte, wie diese Figur zustande gekommen sein konnte, ohne den Tod des Modellsitzenden als Voraussetzung für das künstlerische Tun einzubeziehen. Eine freie Arbeit schloss Frauke aus. Zu präzise war, was sie sah. Jemand hatte Frankie post mortem in einen Stuhl gesetzt, mit einer aushärtenden Flüssigkeit übergossen, die Aushärtung abgewartet, Frankies Körper entfernt … An dieser Stelle wurde selbst Frauke übel.

Sie setzte sich auf den Boden, der erfreulich kühl war, und zwang sich zu einer nüchternen Diagnose ohne Patientenbeteiligung. Frankie war gestorben, mit oder ohne Zutun Dritter. Wer nach dem Tod die faktische Verfügungsgewalt über Frankie gehabt hatte, war abgebrüht genug gewesen, auf die Lösung der Totenstarre zu warten. Das konnte auch mal achtundvierzig Stunden dauern. Danach setzte die Autolyse ein, die Zellen starben. Frankie war sodann in die Position gebracht worden, in der sein Abbild nun vor Frauke saß. Hierzu hatte jemand das Skelett, aber auch Gewebe manipuliert. Frankies Lächeln wirkte beinahe natürlich. Tote schauen anders. Aber warum war passiert, was passiert war, wie hatte man das Werk hierhergebracht, warum war es niemandem aufgefallen? Ob sie Fröbe anrufen sollte?

Frauke stand auf. »Bin ich die Polizistin, oder was?« Sie zog ihr Handy aus der Hosentasche und fotografierte das Objekt aus verschiedenen Positionen. Dann schlug sie die Richtung zum Büro der Direktorin ein. Noch bevor sie das Treppenhaus erreichte, hörte sie eine ihr bekannte Stimme. Es war die Stimme von Katenschinken-Kenner Konrad Mahrburg, der an ein Geländer gelehnt telefonierte.

»Sandro, mein Lieber, was Besseres hätte nicht passieren können. Vergiss nie die AIDA-Formel.« Kurze Pause. Dröhnendes Lachen.

»Nein, das hat nichts mit Kreuzfahrten zu tun. AIDA steht in der Werbung für ›Attention‹, ›Interest‹, ›Desire‹ und ›Action‹. Das ist es, was jedes Produkt, jede Dienstleistung braucht, wenn sie erfolgreich sein will. Und du willst doch, dass dein Baby erfolgreich wird, oder?«

Mahrburg ging Richtung Ausgang. Frauke konnte nicht mehr hören, welche Weisheiten er noch in petto hatte. Sie wusste auch nicht, mit wem er telefonierte. Aber sie spürte, dass der Kunstmäzen einer war, der für Erfolg über Leichen ging.

Leichen, dachte Frauke. Was mische ich mich hier eigentlich ein? Wenn der Augenarzt der Herzchirurgin gute Ratschläge erteilt, ist es mit der Freundschaft auch bald vorbei. Schnaps ist Schnaps, und Kunst ist Kunst. Sollte sich der Veranstalter kümmern, falls es denn etwas gab, um das man sich zu kümmern hatte, schoss es ihr durch den Kopf, da sie an die beeindruckenden Ergebnisse aus 3D-Druckern dachte. Vermutlich erfreute sich der Schlagerstar bester Gesundheit und saß in der gerade gesehenen Haltung in einem Liegestuhl auf Fehmarn. Da lebte er wohl, sofern er lebte.

Frauke machte auf dem Absatz kehrt, dachte, vielleicht ob des Quietschens der Sohlen auf dem Boden: Schuster, bleib bei deinen Leisten, und erreichte den schönen neuen E-Transporter, als ihr auf der Kieler Förde ein Kreuzfahrtschiff auffiel, das mindestens so lang war wie die Kunsthalle. Sie dachte an den Bericht »Die Grenzen des Wachstums«, den der Club of Rome vor fünfzig Jahren veröffentlicht hatte. Viel länger konnten die Schiffe nicht mehr werden, wenn man die Häfen nicht umbaute. Aber sicher war in der Höhe noch ein bisschen was möglich.

»Zynismus off«, befahl sich Frauke und holte den Etagenwagen aus dem Transporter.

Hallo, Polizei!?

In Büdelsdorf hatte sich Sandro Hackmann durch Maries guten Zuspruch vom Boden erhoben. Vielleicht lag es auch am Hinweis, sein Smoking würde knittern. So saßen der Ausstellungsmacher und die Lieferantin des Büfetts einträchtig auf dem Sockel des rot glänzenden Objekts genau im Schritt von Frankie Flügge. Maries Hand lag auf dessen rechtem Fuß. Als sie merkte, dass sie den Fuß streichelte, zog sie erschreckt ihre Hand zurück.

»Geht er nicht ran?«

Sandro Hackmann zuckte mit den Schultern. »Ich stell mal auf laut.«

Es tutete. Er beendete den Anwahlversuch. »Ich rufe die Polizei.«

Marie gab eine Art Knurren von sich. Bisschen dünn, was er da vorbringen konnte.

»Nicht?«

»Och.«

»Ich kenn mich da nicht aus, Sie?«

»Büschen. Wir beruhigen uns jetzt erst mal. Sie schauen sich das Büfett an, und dann versuche ich mal mein Glück bei der Polizei. Wie wäre das?«

»Das wäre vielleicht das Beste.« Sandro Hackmann reichte Marie die Packung Papiertaschentücher. Sie fühlte sich feucht an.

An der Treppe gab es ein schabendes Geräusch. Zu sehen war nichts. Marie schob die Taschentücher in ihre Umhängetasche, kniff die Augen zusammen, schaute wieder zur Treppe. Nichts.

»Ich muss mal was trinken, Herr Hackmann.«

»Sollen wir Du sagen? Ich bin der Sandro. Jetzt, wo Frankie tot ist.«

Er begann erneut zu schluchzen. Marie holte die Taschentücher wieder hervor. »Marie, ich heiße Marie.«

Sie verließen die Halle, vor der Marie den E-Transporter abgestellt hatte.

»›Geschmacksverstärker:innen‹«, las Sandro laut vor, was in Klebebuchstaben schwarz auf weiß auf der Heckklappe des Transporters stand. »Super Idee. Auch die Schreibweise mit dem Doppelpunkt. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen Veränderung nicht nur zulassen. Wir müssen die Veränderung sein.« Sandro kullerten schon wieder die Tränen über die Wangen. »Das habe ich Frankie auch immer gesagt. Veränderung. Aber er blieb bei seinen Schlagern und Fehmarn und dieser Goldkette.«

Marie wunderte sich über Sandros Reaktion auf den Namen des Unternehmens, das sie gemeinsam mit Frauke führte. Schließlich hatte er den Auftrag an sie vergeben. Vielleicht die Kombination aus Anspannung vor der großen Eröffnung und dem Schock, den das Abbild seines Ex-Freundes offensichtlich ausgelöst hatte.

Nachdem sie Wasser getrunken hatten, das Marie aus dem Transporter geholt hatte, zeigte sie Sandro den aktualisierten Aufbau des Büfetts auf dem Tablet. Eine Software ermöglichte es ihnen, die örtlichen Gegebenheiten mit den vereinbarten Speisen zu kombinieren, sodass ein dreidimensionales Bild entstand. So konnten sie digital noch vor Ort Änderungen beim Aufbau vornehmen. Marie war keine ausgesprochene Freundin digitaler Technik und zeichnete noch immer in ihr Schleibook, so wie sie es all die Jahre als Polizistin getan hatte. Aber die Umsetzung des Büfetts in 3D bot unbestreitbare Vorteile.

Sie schaute auf die Uhr. Zwei Mitarbeiter ihres flexiblen Teams würden gleich hier sein. Den Aufbau konnten sie pünktlich schaffen. Erwartet wurden geladene Gäste aus der Kulturszene, einige der ausstellenden Künstler, Vertreter aus der Lokalpolitik und Journalisten. Aufwendiger würde es, wenn in der kommenden Woche die Kunststaffel nach ihrer Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal einträfe. Dafür hatten sie statt eines Büfetts »fliegende Händler« vorgeschlagen, sodass die Versorgung mit Leckereien dezentral und bedarfsgerecht dort erfolgen könnte, wo sich gerade die meisten Menschen mit Appetit aufhielten. Logistisch würde die Aufgabe mindestens anspruchsvoll sein.

Sandro hustete, er hatte sich verschluckt. Nachdem er die Atemwege frei geräuspert hatte, folgte nach tiefem Durchatmen eine Wandlung. Der Ausstellungsmacher richtete sich auf, zupfte Hemd und Smokingjacke zurecht, lächelte Marie an und sagte: »Das ist vielleicht der Beginn einer internationalen Karriere für mich. Ich genieße großes Vertrauen. Ich weiß, dass Frankie mir die Daumen gedrückt hat. Er hat sich auch immer den Durchbruch gewünscht. Bei uns in der Kultur brauchst du Talent, Fleiß und noch mehr Glück. Ich werde die Chance nutzen, die sich mir bietet. Aber ich muss wissen, was mit Frankie passiert ist. Ich rufe jetzt die Polizei an.«

Gesagt, getan. Er griff zu seinem Handy, suchte nach der nächstgelegenen Polizeistation, wählte deren Telefonnummer, meldete sich und schilderte die Sichtung des Kunstwerkes.

»Sie nehmen das nicht ernst, habe ich den Eindruck. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich gebe Ihnen mal Frau Geisler, sie war Zeugin.« Unvermittelt reichte er Marie das Handy und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust.

Marie stellte auf laut. »Ja, hallo, mein Name ist Geisler. Ich kann die Beobachtungen des Herrn Hackmann bestätigen«, sagte sie.

»Moin, Marie«, sagte Polizeikommissarin Klara Mortensen. Marie kniff die Augen zusammen.

»Du weißt schon, ich bin’s, Klara, ich habe ein Praktikum bei euch im LKA gemacht. Das war toll. Okay, was soll ich machen? Ist ja noch nicht lange verschwunden, der Mann. Nicht lange genug jedenfalls, als dass wir eine Vermisstenanzeige entgegennehmen könnten. Kümmerst du dich darum?«

»Ich bin nicht mehr bei der Polizei, Klara.«

»Wie bitte? Du bist mein großes Vorbild. Sportverletzung oder was?«

»Eine lange Geschichte, nicht jetzt. Ich bestätige als Zeugin, was Herr Hackmann dir berichtet hat. Mehr werde ich nicht tun. Dir alles Gute. Ich reiche den Hörer wieder zurück. Tschüss.«

Das Handy war noch laut gestellt, und so hörte Marie, dass Klara erklärte, sie komme der Einfachheit halber mal rasch vorbei. Das sei ja von der Polizeistation zur Carlshütte nur ein Katzensprung. Das Gespräch wurde beendet.

»Du bist bei der Polizei, sogar beim LKA. So ein Glücksfall.« Sandro Hackmann strahlte.

»Nein, bin ich nicht. Ich mache hier das Büfett.«

Sandro Hackmann fasste sich unters rechte Auge und zog die Haut mit dem Zeigefinger so weit nach unten, dass Marie die gut durchblutete Innenseite des Unterlides sehen konnte. Sein Blick war verschwörerisch. »Einmal Bulle, immer Bulle. Ist doch so, oder?«

Marie stellte beide Gläser zurück in den namenlosen Transporter. »Herr Hackmann –«

»Sandro«, sagte Sandro.

»Sandro. Ich kann wirklich nichts tun. Das ist Sache der Polizei, und ich bin keine Polizistin.«

Sandro griff mit beiden Händen nach Maries Händen. Sein Blick war nicht nur herzerweichend, so wie man herzerweichende Blicke von Menschen kennt, die sich Mitgefühl erschleichen wollen. Sandros Blick hatte nichts Verstelltes. Er war voller Sorge und Liebe für Frankie.

»Du weißt doch, wie das ist, wenn der Apparat einer Behörde zu arbeiten beginnt. Das dauert.« Er hob beide Hände. »Oft aus guten Gründen. Aber es dauert. Ich habe eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht. Wie gesagt, gute Gründe, aber … Bitte hilf mir. Es war nicht immer leicht mit Frankie. Aber ich habe niemanden geliebt wie ihn. Ich bin ihm das schuldig. Bitte.«

Am anderen Ende der Halle entdeckte Marie Sven und Torben, die sie beim Aufbau unterstützen würden. Sie kamen in Begleitung des Kochs, der die Alte Meierei auf dem Gelände der NordArt leitete. Er konnte nicht aktiv eingreifen, weil er nach einem Sportunfall noch an Krücken ging.

»Sandro, die Arbeit ruft. Sicher kommt gleich die Kommissarin von der Polizeistation und leitet alles Nötige in die Wege. Wir sehen uns.« Marie drehte sich von Sandro weg. Erleichterung und das schlechte Gewissen rangen miteinander.

Ihre Mitarbeiter waren nicht so locker, wie Marie sie kannte. Die Komplexität der Aufgabe war ihnen bewusst. Sven studierte Verfahrenstechnik, Torben hatte nach einem Freiwilligen Ökologischen Jahr beim Verein Jordsand noch immer keine Peilung, wie er sagte. Nach einem Gespräch mit Maries Mann Andreas, der als niedergelassener Internist in Eckernförde arbeitete, hatte Torben ein Medizinstudium in Erwägung gezogen. Eine Überlegung, die nun auch schon ein halbes Jahr zurücklag. Den Gesichtsausdruck der beiden kannte Marie nur allzu gut von ihren Mitspielerinnen vor Partien gegen überlegene Gegner. Ein gutes Zeichen. Die volle Leistung brachten sie immer dann auf den Platz, wenn alle konzentriert waren.

Kaum dass sie sich mit ihrem Team und Lutz, dem Koch, über das Tablet gebeugt hatte, stand Polizeikommissarin Klara Mortensen neben ihr. Die Sonnenbrille cool ins Haar geschoben. Sven und Torben guckten, und Marie sah, wie sie guckten. Klara sah auch in Uniform umwerfend aus.

»Marie, so schön, dich zu sehen.« Klara umarmte sie, dass es in der Brustwirbelsäule knackte.

»Hast du einen Sumo-Kurs gemacht? Nicht so stürmisch, junge Frau.«

Klara zog Marie aus der Gruppe der Männer zur Seite. »Ich bring sie Ihnen gleich wieder.« Sie hakte sich unter, und gemeinsam entfernten sie sich vom Stehtisch, an dem die Besprechung noch nicht beendet gewesen war. »Nun mal unter uns Betschwestern. Der Typ hat doch einen an der Waffel, oder?«

Marie schüttelte den Kopf. »Eher nicht. Schau dir mal an, was wir gesehen haben. Schon seltsam. An eurer Stelle würde ich zunächst auf Fehmarn nach Frankie Flügge suchen. Ans Telefon geht er nicht. Vielleicht ist das Thema ja schnell vom Tisch.«

»Fehmarn. Okay. In der Zentralstation in Burg kenne ich jemanden. Kurzer Dienstweg. Ist doch okay, oder?«

»Klara, ich bin nicht mehr bei der Polizei. Ich werde jetzt keinen Vortrag über Dienstwege halten.«

Klara grinste. »Verstehe, Frau Ex-Abteilungsleiterin. Wo ist denn Herr Hackmann?«

Marie deutete Richtung Ausgang.

»Wenn du mal wieder in Büdelsdorf bist, Marie … Ich würde mich über einen Besuch echt freuen.«

Beiderseits ein bestätigendes Nicken. Die Wege der Frauen trennten sich wieder.

Vorsprung durch Zufall

Ronnie Blischcke neigte zu Eigendiagnosen. Er verpasste keine Medizinsendung im Fernsehen, seine Mutter war beim Hausarzt im sächsischen Hohenstein-Ernstthal die rechte Hand des Arztes gewesen. Das linke Bein des Journalisten ließ sich nicht durchstrecken. Knieblockade. Da lag der Verdacht auf eine verschleißbedingte Meniskusläsion nahe. Konnte man nichts machen. Jedenfalls nicht jetzt. Im Auto würde er den Schmerz mit bewährten Erzeugnissen der Pharmabranche in seine Schranken weisen. Er war ein harter Hund.

Sandro Hackmann und die blonde Frau waren dicht an ihm vorbeigegangen. Er hatte sich nicht zum ersten Mal seiner Urangst stellen müssen. Bei einer Theateraufführung in der achten Klasse hatte er sich hinter einem Vorhang versteckt, um Mandy beim Aufwärmen für ihre Balletteinlage beobachten zu können. Der Vorhang war staubig gewesen, er hatte das Niesen nicht unterdrücken können und war jahrelang als Ronnie Spanner gehänselt worden.

Zum Glück hatte er vorhin ruhig weitergeatmet und sich im Rücken der beiden aus dem Staub des Betonklotzes gemacht. Was er gehört hatte, reichte, um aus der finanziellen Bredouille der letzten Jahre herauszukommen. Er würde die Story entweder teuer verkaufen können, oder der Ausstellungsmacher würde bluten.

Ronnie Blischcke wusste, wer Frankie Flügge war. Dass Sandro Hackmann der Mann an seiner Seite gewesen war: eine sehr interessante und wertvolle Neuigkeit. Hatten sich gut versteckt, die Jungs. Es fiel ihm schwer, ein Kichern zu unterdrücken, als er zum Parkplatz hinkte. Allein der Schmerz im Knie verhinderte Freudensprünge. Er war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Er hatte einen Vorsprung, den er sich jetzt nicht mehr nehmen ließ.

Dass Frankie Flügge auf Fehmarn lebte oder gelebt hatte, wusste er. Es gab Gerüchte, dass er sein Häuschen in Burg ans Finanzamt verloren hatte und bei einem Freund auf einem Boot untergeschlüpft war. Andere Quellen hatten nach einer halben Flasche Köm berichtet, er hause auf dem Campingplatz, nach dem er sein Pseudonym gewählt hatte. Egal. Er würde das herausfinden. Ronnie Blischcke kannte die in diesem Fall denkbar beste Informationsbörse, den »Hafenkrug«.

Er drückte zwei Tabletten aus der Blisterpackung, spülte mit lauwarmem Kamillentee nach und lächelte sein sonnengegerbtes Gesicht im Rückspiegel des guten alten 280 SL, Baujahr 1979, an. Manche sagten, das bildschöne Coupé in Braunmetallic sei eine Zuhälterkarre. Ihm war das egal. Es war sein Traumauto. Das Navi prognostizierte eine Fahrtzeit von einer Stunde und einundfünfzig Minuten. Er käme gerade rechtzeitig, um die bunte Truppe anzuzapfen, die sich in dem Gasthof, zumindest war das bei seinem letzten Besuch so gewesen, allvormittäglich zu Lütt und Lütt versammelte.

Fehmarn. Das passte. Das große Vorbild seiner Kindheit war Dr. Peter Döbler, der 1971 aus der DDR geflohen war. Er war von Kühlungsborn nach Fehmarn geschwommen. Achtundvierzig Kilometer in fünfundzwanzig Stunden. Ein Held. In gewisser Hinsicht hatte er immer darauf hingearbeitet, eines Tages auch eine vergleichbare Leistung zu erbringen. Auf seinem Gebiet, im Journalismus. Jetzt war er ganz nah dran. Er beschleunigte den guten alten Mercedes, überquerte wenig später den Nord-Ostsee-Kanal und sang Frankie Flügges größten Hit. »Heu Joe, wo gehst du hin mit dem Glas in der Hand?« Ein bisschen schämte er sich, war schließlich Schlager, aber die Melodie war so eingängig.

Eine Fahrt durch Schleswig-Holstein fühlte sich nach all den Jahren noch immer wie eine Fahrt zu neuen Ufern an. Es waren vielleicht der hohe Himmel, die gefühlte Unendlichkeit des Meeres oder die Weite der Westküste, die in Ronnie Blischcke mal leise, mal lauter »Freiheit« riefen. Welch ein Privileg, jederzeit entscheiden zu können, mit wem man aus welchen Gründen auch immer wohin fuhr.