Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

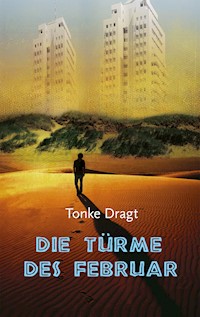

Wer bin ich? Wie bin ich hierhergekommen? An nichts mehr erinnert sich der Junge, der sich plötzlich allein an einem Strand wiederfindet - hinter ihm nur das weite Meer, vor ihm die Dünen. Die eigenen Fußspuren, die vom Wasser her auf ihn zuführen … Und jenseits der Dünen zwei hohe Türme, die unheimlich wirken und die er doch zu kennen scheint. In einem Notizbuch, das er bei sich trägt und dessen letzte Seiten bereits mit unleserlichen Zeichen beschrieben sind, hält er seine Gedanken und Erlebnisse fest, um sein verlorenes Gedächtnis wiederzufinden. Auf der Suche nach seiner Identität findet er Menschen, die ihn bei sich aufnehmen und ihm behilflich sind. Doch wem kann er wirklich vertrauen? Und wird er die Rätsel lösen, die mit seiner Vergangenheit zusammenhängen? Geheimnisvoll, undurchsichtig, magisch – ein philosophischer Roman um die Rätsel von Raum und Zeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Türme des Februar

Ein (zur Zeit noch) anonymes Tagebuch mit Anmerkungen und Fußnoten von TONKE DRAGT

Aus dem Niederländischen von Liesel Linn

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Inhalt

Vorwort

Motto

Erster Teil: Wer bin ich?(30. Februar bis 23. März, ohne Jahreszahl)

Zweiter Teil: Bin ich das gewesen?(1. Februar bis einschließlich 29. Februar 1964)

Dritter Teil: Welches Wort?(23. März bis einschließlich 1. April, ohne Jahreszahl)

Vierter Teil: Epilog(Tagebuchfragmente: von Mai 1964 bis 29. Februar 1968)

Nachwort

Vorwort

Die Original-Tagebuchaufzeichnungen stehen in einem kleinen, dicken Notizbuch (mit marmoriertem festem Pappumschlag und Leinenrücken); das Format beträgt 10 × 16,5 cm. Es enthält 120 Blätter, also 240 eng beschriebene Seiten. Außerdem sind noch einige Zeitungsausschnitte sowie sechzehn lose beschriebene Blätter hinzugefügt.

Das Büchlein selbst ist verschmutzt und sieht ziemlich mitgenommen aus; zum Beispiel sind zwölf Blätter herausgerissen und später wieder hineingeklebt worden.

Das Manuskript umfasst also insgesamt 272 Seiten, von denen einige nur mit Mühe zu entziffern sind. Außerdem vermute ich, dass ein paar lose Blätter weggekommen sind. Trotzdem ist das Ganze eine zusammenhängende Geschichte – eine recht merkwürdige Geschichte, die tatsächlich geschehen ist.

Sie ist größtenteils von ein und derselben Person aufgezeichnet worden; das Buch enthält jedoch auch Passagen, die von anderen geschrieben worden sind (dies geht auch aus dem Text selbst hervor).

Ich habe dem Bericht nichts hinzugefügt, sondern lediglich dafür Sorge getragen, dass er lesbar und übersichtlich wurde.

Sogar die Einteilung stammt vom Verfasser selbst; ich habe mir allerdings erlaubt, die vier Teile mit Titeln zu versehen.

Hier und da sind einzelne Sätze – aus welchen Gründen auch immer – nicht vollendet worden; diese abgebrochenen Sätze habe ich mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.

Unlesbare Stellen oder durchgestrichene Sätze sind von mir mit «xxx» versehen worden. Allerdings habe ich das nur dort getan, wo es mir für den Leser wichtig erschien.

Die Fußnoten verweisen ebenfalls auf solche Stellen; mir ist jedoch bekannt, dass viele Leser Fußnoten prinzipiell ignorieren. Noch ein weiterer Hinweis bezüglich der Fußnoten: Sie stammen von mir – es sei denn, etwas anderes ist ausdrücklich vermerkt.

Eine ausführliche Stellungnahme zu meiner Bearbeitung findet man im Nachwort. Es hat jedoch keinen Sinn, dieses Nachwort zu lesen, bevor man die folgende Erzählung nicht kennt:

DIE TÜRME DES FEBRUAR

Tonke Dragt

Motto

Diese Verse wurden 1967 von dem anonymen Verfasser den Tagebuchnotizen beigefügt.

And now, if e’er by chance I put

my fingers into glue,

Or madly squeeze a righthand foot

into a lefthand shoe,

Or if I drop upon my toe

a very heavy weight,

I weep, for it reminds me so

of that old man I used to know –

Whose hair was whiter than the snow …

LEWIS CARROLL

Frei übersetzt:

Tauch ich einmal – nur aus Versehn –

Die Finger in den Leim,

Und würge ich die rechten Zehn

In meinen linken Schuh hinein,

Fällt mir ein schwerer Gegenstand,

Den Fuß verletzend, aus der Hand,

Dann tut das Herz mir plötzlich weh,

Weil ich ihn wieder vor mir seh –

Den alten Mann mit Haar wie Schnee …

Erster TeilWer bin ich?

30. Februar bis 23. März, ohne Jahreszahl

30. Februar

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Er sagte: «Schreib alles auf. Alles. Von Anfang an.»

Ich starrte auf das weiße Blatt, das vor mir lag, und kaute an meinem Schreibzeug herum.

«Mach ein Tagebuch daraus», sagte der alte Mann. «Schreib auf, was du erlebt hast, was du gerade denkst und früher gedacht hast, und auch das, was du geträumt und fantasiert hast.»

Diese Worte habe ich schon einmal gehört; wenn ich nur wüsste, wann und in welchem Zusammenhang?

«Welcher Tag ist heute?», fragte ich.

Er gab keine Antwort darauf. Ich fragte ihn noch einmal.

«Der 30. Februar», sagte er.

Ich schrieb es auf (siehe oben). Und dann las ich, was ich geschrieben hatte. Ich las es und ich erinnerte mich an etwas. Ich schrieb noch etwas auf, unter den Tag (es heißt Datum, sagte er); ich schrieb zwei Reihen voll.

Der alte Mann sieht mich an. Er hat sehr borstige, weiße Augenbrauen. In seinem Gesicht lese ich eine Frage.

«Der Februar ist ein Monat», sage ich. «Das Jahr hat zwölf Monate. Ich kenne sie alle. Ich habe sie aufgeschrieben.»

Er nickte und lachte. «Fabelhaft», sagte er. «Siehst du nun, mein Junge, dass es hilft? Dies weißt du nun wieder. Jetzt kannst du mit deinem Tagebuch anfangen.»

Doch ich warte noch ein wenig. Ich beginne, die leeren Seiten zu zählen. Wie viele Tage hat ein Monat?

Der alte Mann will es mir nicht sagen. «Denk lieber nur an heute. Schreib auf, was du heute erlebt hast.»

Nun gut, ich werde es versuchen. Und ich fange auf einer neuen Seite damit an.

So beginnt es (heute, am 30. Februar)

Plötzlich sah ich das Meer.

Über dem Wasser hingen dunkle Wolken; sie zogen landwärts, und über dem Horizont bildete sich ein heller Streifen. Die See war silbergrau und ruhig. Vor mir lag ein breiter Strand.

Es war also gerade Ebbe. Ebbe, sagte ich, und es klang wie ein neues Wort, das ich gerade kennengelernt hatte. Mir war kalt. Die See rauschte leise; ich roch die salzige Luft und wusste trotzdem nicht sicher, ob dies nun wirklich die See war. Meer und Strand. Muscheln. Fußspuren im Sand. Ich schaute, ich horchte, ich überlegte.

«Wie bin ich hierhergekommen? Was soll ich hier eigentlich? Meine Füße tun mir weh. Und ich weiß nicht mehr, wer ich bin.»

Ich bekam einen Schrecken; irgendwie schaltete ich nicht richtig.

Doch plötzlich erinnerte ich mich an alles, nur sehr undeutlich und verworren. Es ist mir unmöglich, das aufzuschreiben.

Der alte Mann sagt, dass ich es trotzdem versuchen soll. Ich habe ihm davon erzählt, und nun wird er mir helfen.

Ich sah noch einmal das Meer. Diesmal stand ich dicht vor den Wellen, und es war dämmerig. Irgendjemand schrie mir etwas ins Ohr. Es war etwas Wichtiges; ich glaube, ich hätte darauf antworten müssen. (Der alte Mann erkundigte sich, wer es denn gewesen sei und was er mir zugerufen habe – aber ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Vielleicht war ich es selbst, der gerufen hat. Ach nein, ich habe es ja nicht einmal verstanden!) Dann begann es zu sausen und zu brausen; die See wurde wild, und die Welt drehte sich wie wahnsinnig um mich herum. Ich bekam Angst, dass ich ertrinken könnte; ich wandte mich um und lief davon. Ich wollte rennen, aber ich konnte nur mit Mühe vorwärtskommen. Vor mir sah ich Hügel liegen.

Endlich blieb ich am Fuß der Hügel stehen, vor einem schmalen Sandweg, der in vielen Windungen nach oben führte. Ich blickte zurück. Die See war silbergrau und spiegelglatt; sie lag in düsterem Tageslicht. In der Ferne sah ich ein Schiff.

Ich schaute noch einmal hin: wieder ein wildes Wellenspiel, Dämmerung und kein Schiff am Horizont.

Wahrscheinlich war nie ein Schiff da, dachte ich. Was mache ich hier überhaupt? Ich muss wieder zur See zurück.

Doch dann sah ich das Schiff von Neuem. Das merkwürdigste Schiff, das ich je gesehen habe. Das einzige Schiff, das ich je gesehen habe. Nun traute ich mich nicht mehr zurück zum Strand; ich kletterte die Hügel hinauf. Ein breiter, befestigter Weg führte geradewegs nach oben. Ich stieg ein Stückchen empor und sah mich dann wieder um. Kein Schiff weit und breit.

Habe ich den Verstand verloren?, dachte ich. Ich muss zurück. Oder weg. Aber wohin?

Ich stieg langsam weiter. Meine Angst nahm allmählich ab, und als ich ganz oben angekommen war, blickte ich noch einmal zurück. Das Schiff war wieder da; jetzt war es sogar ein Stück näher gekommen. Schiff, See, Strand … Es gab also doch Dinge, die ich noch wusste. Das Schiff verflüchtigte sich nicht. Sollte ich ihm zuwinken? Ich fühlte mich sehr allein.

Der Weg ging weiter; er führte in eine Talmulde, stieg dann wieder an und schlängelte sich zwischen sandigen Hügeln dahin. Ein Hügel folgte dem anderen, und alle waren mit struppigem Gras bewachsen. Hier und da gab es auch ein paar stachelige Sträucher. Kein Mensch war zu sehen.

«Ich bin ein Mensch, und ich wische mir übers Gesicht, das nass ist von Schweiß. Und doch ist mir kalt. Ich weiß nicht, wer ich bin – mein Kopf ist wie ausgehöhlt.»

Ich schaute über die verlassenen Hügel, auf die geheimnisvolle See und zu den grauen Wolken empor.

«Hinter den Wolken scheint die Sonne – also ist es Tag. Eben jedoch war es noch Nacht – oder vielmehr Dämmerung …»

Ich schloss meine Augen und öffnete sie wieder. Ich betrachtete meine Hände; sie waren jung und stark. Ich steckte sie in meine Hosentaschen, kehrte der See den Rücken und lief langsam den Pfad hinunter. Erst nach einer Weile drang es in mein Bewusstsein durch, dass wieder kein Schiff da gewesen war, als ich mich das letzte Mal umgedreht hatte. «Kein Schiff», murmelte ich, und dann nannte ich Namen: «See, Luft, Strand, Dünen.» Wieder etwas Neues, das ich wusste: Ich ging durch die Dünen.

Ich fing an, laut aufzuzählen: «Januar, Februar, März, April …» Ich wiederholte die Worte noch einmal und wusste plötzlich, dass es sich nicht um Zahlen handelte. «Januar, Februar … Ich bin also doch nicht durchgedreht, denn zählen, das kann ich: eins, zwei, drei, vier!»

Aber was bedeuten diese Worte, woher kamen sie? «März, April!», rief ich den Dünen um mich herum zu.

«Lass das lieber – deine Erinnerungen werden von selbst zurückkommen, wenn du nur die Ruhe behältst. Mach dir keine Sorgen.»

Aber gerade das war sehr schwierig. Die Dünen um mich herum bewirkten eher das Gegenteil: Sie machten mich richtig kribbelig. Manchmal schienen sie ganz normal, ja, beinahe vertraut. Doch ab und zu veränderten sie sich; vor allem die Stellen, die ich nicht so genau ins Auge fasste. Dort schossen Sträucher aus dem Boden hervor, die wilde, stachelige Wälder bildeten; gefährliche Pfade schlängelten sich in alle Richtungen und verschwanden dann in dunklen Höhlen, die gähnend zwischen den Hügeln lagen. Der Weg, den ich bisher fest und hart unter meinen Schuhsohlen gespürt hatte, ging jetzt in lockeren Sand über, in dem man nur mühsam vorwärtskam. Nur das Meer, das hinter mir lag, rauschte eintönig weiter.

«Dies ist ein Weg, der durch die Dünen führt», sagte ich zu mir selbst. «Ich bin hier schon öfter gegangen: ein ordentlich angelegter, befestigter Weg, an dem ein Zaun entlangläuft … ja, denkst du! Hier gibt es weit und breit keinen Zaun, und der Weg ist auch nichts weiter als eine Sandspur in der Wüste.»

Mir wurde ganz schlecht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich tat. Ich stolperte immer weiter, mit hämmerndem Kopf und schmerzenden Füßen. Über mir wurde der Himmel pechschwarz; ich glaube, es donnerte und blitzte. Ich fiel in Löcher hinein und kroch Hügel empor, die plötzlich in Bewegung geraten waren. Auf einmal konnte ich nicht mehr, und ich ertrank in der Finsternis, im Getöse von Wind und Meer.

Ich beginne noch einmal von vorne

Plötzlich sah ich die See. Darüber dunkle Wolken – nur am Horizont ein heller Streifen. Es war Ebbe.

«Wer bin ich? Wie bin ich hierhergekommen, was tue ich hier? Meine Füße tun mir weh.»

Ich versuchte, mich an irgendetwas zu erinnern, doch davon wurde alles nur noch verworrener.

Über den Sand liefen Fußspuren; sie begannen am Rand des Wassers und führten auf mich zu. Diese Spuren waren irgendwie merkwürdig. In der Ferne sah ich auch das Schiff, das geheimnisvolle Schiff. (Aber geheimnisvoll ist eigentlich alles hier, und vielleicht handelt es sich gerade deshalb um ein ganz gewöhnliches Schiff.)

Ich betrachtete eine Zeit lang die Fußspuren. Es waren meine eigenen Fußabdrücke! Sie führen von der See aus auf mich zu. Andere Spuren waren nicht zu sehen.

Das ist tatsächlich seltsam. Ich kann doch nicht aus dem Meer gekommen sein? Meine Sachen waren trocken – abgesehen vom untersten Rand der Hosenbeine. Auch meine Schuhe waren nur ein wenig feucht. Ach ja, meine Schuhe! Ich hatte sie verkehrt herum an. Das heißt, der rechte Schuh saß am linken Fuß und der linke Schuh am rechten. Ich setzte mich hin, um sie auszuziehen. Da merkte ich, dass auch meine Hände schmerzten: Meine Finger waren voller Blut, ich hatte mich geschnitten.

Was könnte man daraus schließen? Aus den Spuren im Sand und der Tatsache, dass meine Schuhe vertauscht waren? Man konnte das übrigens auch an den Fußabdrücken erkennen. (Wie die Schnittwunden an meinen Fingern entstanden waren, entdeckte ich kurze Zeit später.) Ich zog die Schuhe aus und dann richtig herum wieder an. Ich starrte auf den verlassenen Strand mit den Fußspuren, auf die bleierne, ruhige See, auf das Schiff in der Ferne. (Es verschwand nun nicht mehr.)

Ob ich wohl mit diesem Schiff gekommen bin?

Ganz in meiner Nähe begann ein schmaler Pfad, der aufwärts in die Dünen führte. Ich hatte den Eindruck, dass auch dort im Sand meine Fußspuren zu sehen waren – ja, natürlich …

Dann betrachtete ich mich selbst, soweit dies möglich war. «Ein Junge beziehungsweise ein Jugendlicher in schmutzigen, zerknitterten Sachen, die nicht einmal richtig passen …» Ich erhob mich, weil ich ein dringendes Bedürfnis spürte; ich ging ein Stückchen über den Strand und trat dabei ein paar Mal in meine eigenen Fußabdrücke. Ich traute mich aber nicht, ganz bis zum Rand des Wassers zu gehen.

Dann lief ich zu den Dünen zurück, setzte mich wieder hin und überlegte. Ich fühlte mich so, als ob ich allerhand mitgemacht hätte, aber ich kam nicht darauf, was das hätte sein können. Es war schrecklich! Ich hatte das Gefühl, irgendwie zurückschalten zu müssen – doch es gelang mir nicht. Ich betastete mein Gesicht.

«Sind meine Augen hell oder dunkel? Wie alt bin ich wohl?» Ich trug am rechten Handgelenk eine Armbanduhr; sie war stehen geblieben und begann auch dann nicht wieder zu ticken, als ich sie mit steifen Fingern aufzog. «Das ist bestimmt nicht meine eigene Uhr.»

Die Zeiger standen – und stehen noch – auf kurz nach halb fünf. Ich überlegte, wie spät es jetzt sein mochte. «Viel später.» – Wieso wusste ich das? Es war Tag und der Himmel bewölkt. Ich steckte die Hände in die Taschen meines Anoraks. Das hätte ich sofort tun sollen: nachsehen, was ich bei mir hatte. Das Erste, was ich fand, war ein zerbeultes Päckchen. Den Inhalt konnte ich sofort beim Namen nennen: Es war Brot. Ich aß ein wenig davon, das tat mir gut. Außerdem entdeckte ich die Scherben eines kleinen, zerbrochenen Spiegels – daran also hatte ich mich geschnitten. Was aber hatte der Spiegel in meiner Tasche zu bedeuten? Ich versuchte, mich darin zu betrachten; ich sah jedoch immer nur die Bruchstücke eines Gesichts, das ich nicht kannte: immer wieder diese ängstlichen Augen. Schließlich warf ich die Scherben weg. Danach sah ich mir alle Gegenstände an, die ich sonst noch bei mir hatte: einen rechteckigen Lappen, an dem ich mir die Finger abwischte und mit dem ich mir die Nase putzte. Fünf oder sechs blinkende Scheiben, von denen ich nicht wusste, wozu sie dienten. (Inzwischen weiß ich es wieder; der alte Mann hat es mir gesagt und da fiel es mir wieder ein: Geld, Münzen.) Außerdem fand ich eine Taschenlampe (kaputt), ein Klappmesser, einen Gegenstand zum Schreiben (Stift) und ein kleines Buch. Ein Notizbuch.

Es ist dieses Buch, in das ich nun schreibe. Ich wusste sofort, was es war, und sagte es vor Freude laut vor mich hin. Ich schlug es auf, um meinen Namen zu finden. Zuerst sah ich nur leere Seiten, aber ganz hinten waren einige Blätter beschrieben. Ich versuchte sie zu lesen und glaubte erst, dass ich das Buch vielleicht falsch herum hielt, sodass es auf dem Kopf stand. Als ich es jedoch umgedreht hatte, blieb das Geschriebene genauso unlesbar wie zuvor. Dann entdeckte ich auf der letzten Seite fünf Buchstaben: TIW. HT. Und darunter ein Gekrakel, aus dem ich noch immer nicht schlau geworden bin. Auf der vorletzten Seite steht ein Wort, das ich zwar lesen und auch aussprechen kann, das aber keinerlei Sinn ergibt. Ich habe es genau nachgemalt:

Die letzten zwölf Blätter in diesem Buch sind voll beschrieben, aber ich kann nichts davon lesen (außer den paar Buchstaben oder Worten). 24 Seiten (ich habe sie gezählt) in einer sonderbaren, rätselhaften Schrift. Als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich schon, ich könnte nicht mehr lesen. Inzwischen weiß ich, dass ich es doch noch kann; ich habe nämlich alles noch einmal durchgelesen, was ich selbst geschrieben habe.

Hintendrin befindet sich auch eine Zeichnung – mit Kreisen, Linien und Pfeilen. Kann es sein, dass ich so eine ähnliche Zeichnung schon einmal gesehen habe? Ich weiß es nicht. Das Wort MOIXA steht auch noch einmal daneben.

Wer hat die Blätter hinten in diesem Büchlein beschrieben? Ob es überhaupt mir gehört?

Eine ganze Stunde lang habe ich geschrieben, aber klüger bin ich dadurch nicht geworden. Wer bin ich? Was tue ich hier im Februar? Wie komme ich an dieses Buch? Was bedeutet MOIXA? Der alte Mann weiß es auch nicht. Er möchte, dass ich weiterschreibe, aber ich habe keine Lust mehr.

«Ich kann es ja für dich tun», sagte er, «erzähle es einfach, diktiere es mir.»

Aber dann schreibe ich doch lieber selbst, denn jetzt kommt das Allerwichtigste.

(Es handelt sich immer noch um Dinge, die heute passierten:)

Ich steckte das kleine Buch wieder in meine Tasche und ging den Sandweg hinauf, der in die Dünen führte. Ich wiederholte noch einmal alle Worte, deren Bedeutung ich kannte: «See, Strand, Fußspuren, Dünen, See …» Die See war wichtig, dachte ich. (See … Schiff.)

In den Dünen war es still. Sie waren dicht bewachsen, aber ziemlich farblos: viel hohes Gras, das gelblich-grau-grün aussah, und auch Sträucher. Die meisten Zweige waren fast kahl oder trugen nur ganz kleine, blasse Blätter. – Kein Wunder, sagt der alte Mann, so ist es nun mal im Februar. – Zuerst hinaufklettern, dann wieder herunterlaufen … Es gab noch mehr Wege als diesen einen; ich bog nach rechts ab und begann erneut emporzuklimmen. Und da sah ich sie.

Eigentlich hätte ich nur zwei Sätze aufzuschreiben brauchen:

1. Ich sah die See.

2. Ich sah die Türme.

Ja, ich sah die Türme – weit weg und doch nicht allzu weit entfernt. Zwei hohe Türme, der eine ein wenig näher als der andere. Große, rechteckige Steinblöcke, graugelb, fast leuchtend vor dem düsteren Himmel.

Gebäude, die regelmäßig und streng wirkten, von oben bis unten mit Fensterreihen versehen – jedes Fenster ein hohles Auge, das zu mir herüberschaute und mich doch nicht sah. Sie überragten die Dünenkette; vielleicht standen sie auch mitten in den Dünen.

Ich kenne diese Türme, ja, ich kenne sie. Ich bin ganz sicher, dass ich etwas mit ihnen zu tun habe.

Ich hielt den Atem an. Wenn ich mäuschenstill stehen blieb, würde es mir schon einfallen, aber es glückte mir nicht, den Atem lange genug anzuhalten – und was mir zuerst bekannt schien, wurde wieder unbekannt. Nur ein einziges Wort kam mir in den Sinn – ein Wort, das zu den Türmen gehörte: Februar.

Auch jetzt noch habe ich das Gefühl, dass es so ist, wenn ich auch den Grund nicht weiß. Nun ja, augenblicklich ist Februar (falls Februar tatsächlich ein Monat ist; manchmal habe ich den Eindruck, dass es ein ganz schreckliches Wort ist).

Darum gebe ich meiner Geschichte einen Titel, den ich mir eben überlegt habe:

Die Türme des Februar

Jetzt mache ich Schluss mit dem Schreiben. Der alte Mann stellt mir Fragen, und er möchte, dass ich weiter alles aufschreibe. Alles – und ich weiß doch nichts! Soll er doch selbst erst mal erzählen, denn er ist schließlich der Turmwächter. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Und doch: Er ist nett zu mir und ich bin sehr müde.

Was heute sonst noch geschah, hat der alte Mann für mich aufgeschrieben; sein Name ist

.1

(Das Datum bleibt weiterhin der 30. Februar und der Wochentag ist Samstag.)

Ich fasste einen Entschluss: Ich wollte zu den Türmen gehen. Und das tat ich auch. Ich konnte nicht schnurstracks auf sie zugehen; die Wege machten so viele Biegungen, und manchmal gab es überhaupt keine Wege. Ab und zu sah ich die See und das Schiff. Immer wieder verlor ich die Türme für kurze Zeit aus den Augen und war erleichtert, wenn ich sie wieder sah. Trotzdem – ich ging nicht sehr gerne dorthin, mir fiel nur nichts Besseres ein. Vögel flogen über mich hinweg; das Rauschen der See war ständig zu hören. Dann erschrak ich vor einem kleinen Tier, das plötzlich aufsprang und davonhuschte, oder auch vor dem Rascheln des Windes im Gras. Immer wieder schaute ich mich um, ob ich nicht irgendwo einen anderen Menschen sah. Aber niemand war da. Türme werden aber doch von Menschen gebaut, dachte ich.

Der Himmel wurde immer dunkler, obwohl es noch nicht Abend war. Ganz plötzlich jedoch brach die Sonne durch die Wolken, dort hinten über dem Meer. Und die Türme des Februar glänzten in einem so unheimlichen Licht, dass mich die Angst packte.

Wäre es nicht besser, vor ihnen wegzulaufen? Vielleicht bin ich schon auf der Flucht!

Ach nein, ich bin doch von der See her gekommen. Mit dem Schiff. Da waren doch die Fußspuren auf dem Strand! Ohne Schiff wäre es ja gar nicht möglich gewesen, trocken an Land zu kommen …

Aber wie es auch gewesen sein mochte – ich ging weiter. Ich musste das Risiko auf mich nehmen. Ich musste zu den Türmen, denn sie waren die einzigen Dinge, die mir bekannt vorkamen. Und wenn sie auch noch so gefährlich waren! Ich zog meine Schuhe und Strümpfe aus und lief auf bloßen Füßen weiter – immer wieder auf eine Düne hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter. Bis ich auf einmal Stimmen hörte.

Ich stieß auf einen schönen, breiten Weg, und dort gingen Leute, in Richtung auf die See zu. Ich hielt es für besser, mich nicht sehen zu lassen, und so versteckte ich mich hinter einem Strauch.

Menschen! Eigenartig aussehende, bunt gekleidete Menschen. Sie blieben stehen und sprachen leise miteinander; ich konnte sie nicht verstehen. Sie zeigten auf irgendetwas mit den Händen – erst zur See hinüber und dann auf die Türme. Sie würden mich bestimmt jeden Moment entdecken … Aber sie sahen mich nicht, sie achteten gar nicht auf mich.

Nachdem sie verschwunden waren, ging ich ebenfalls über den breiten Weg. Zurück zur See wollte ich nicht. So ging ich in die entgegengesetzte Richtung; von den Türmen sah ich nur noch den oberen Teil. Ich musste versuchen, irgendwo nach rechts abzubiegen, um dorthin zu gelangen. Der Weg war von dornigen Pflanzen und stacheligen Sträuchern umgeben; nach einer Weile jedoch kam ich an einen Pfad, der seitlich abbog. Dort stand ein Schild – das erste Schild, das ich hier sah. Es war dunkelgrün gestrichen, und es stand nichts darauf außer einer feuerroten Zickzack-Zeichnung:

Ich sah sie mir an und fuhr erschreckt zusammen, weil plötzlich das Bellen eines Hundes durch die Dünen schallte. Da war er auch schon! Er kam herangeschossen und sprang an mir hoch. Es war ein freundlicher Hund mit matt glänzendem, rotbraunem Fell und langen Schlappohren. Ich begriff sofort, dass er mit mir spielen wollte; er war so lieb, dass ich vor Freude fast zu weinen anfing. Zum Glück tat ich es dann doch nicht, denn jetzt tauchte auch der Herr des Hundes auf und beobachtete unser Spiel. Ich wäre am liebsten fortgelaufen, aber der Hund hatte sich gerade einen meiner Schuhe geschnappt, und so musste ich warten, bis ich ihn wiederhatte. Und als mir der Hund meinen Schuh zurückgegeben hatte, wollte er mich nicht gehen lassen; er jagte jaulend zwischen mir und seinem Herrchen hin und her. Der Mann war ganz in Braun und Grün gekleidet; er trug einen drolligen Hut über dem gebräunten Gesicht. Seine Augen waren hellblau und von lauter kleinen Fältchen umgeben; sie blickten mich sehr forschend an. Ich hatte keine Angst vor dem Mann, aber ich fühlte mich doch ein wenig unsicher. «Gehst du mit uns zum Strand?», fragte er.

Ich sagte ihm, dass ich in die andere Richtung müsse, und überlegte, ob er mich wohl kennen könne. Er verhielt sich so, als ob dies nicht der Fall sei – aber ganz sicher bin ich mir auch jetzt noch nicht. Er plauderte weiter, über das Wetter und dergleichen, während ich die ganze Zeit überlegte: Wie werde ich ihn nur los? Schließlich sagte ich: «Ich muss jetzt gehen, sonst komme ich zu spät.»

Und da fragte er: «Du bist hier fremd, nicht wahr?»

Ich murmelte so etwas wie: «Ach nein – das heißt, nur ein wenig», und dann sagte ich, dass ich eine Verabredung hätte. Der Hund sprang wieder an mir hoch.

«Hör jetzt auf, Téja», sagte der Mann, und dann zu mir gewandt: «Ich würde mir an deiner Stelle nicht gerade diesen Weg aussuchen», er zeigte auf den Pfad, in den ich eigentlich abzweigen wollte, «das Schild steht nicht umsonst da …» Er redete noch weiter, aber ich verstand nicht, was er meinte. (Vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört.) «… nicht direkt verboten, aber für manche Leute gefährlich», sagte er, und dann schlug er mir noch vor: «Du kannst gerne mal zu uns in die Stadt kommen, dann trinken wir ein Gläschen zusammen. Ich wohne …» Ja, er nannte mir seine Adresse; aber wie sehr ich mir auch den Kopf zerbreche, sie fällt mir nicht mehr ein.

(Werde ich morgen alles vergessen haben, was ich heute erlebt habe? Es ist doch gut, alles aufzuschreiben.)

Endlich ging der Mann weiter, und der Hund folgte ihm. Erst nach einer Weile merkte ich, dass mir eine Socke fehlte; die hatte natürlich der Hund entführt.

Erst hatte ich nicht den Mut, den Pfad mit dem Schild zu betreten, darum ging ich geradeaus – ganz langsam, während ich mich immer wieder umschaute, bis ich den Hund und den Mann nicht mehr sah. Dann rannte ich zurück und bog doch in den gefährlichen Weg ein. Weshalb eigentlich gefährlich? In meinen Gedanken schaltete es auf einmal, und dann tauchte so ein komischer Satz auf: «Es ist untersagt, Pflanzen und Blumen zu pflücken oder auszureißen.» Aber das hatte ich nun wirklich nicht vor! Außerdem: Warum sollte so etwas je verboten werden?

Der Weg war schmal und von dunklen Nadelgehölzen umsäumt. Es war sehr still dort, nur in den Baumwipfeln rauschte und raschelte es. Ich zog meine eine Socke und die Schuhe wieder an und ging weiter. Der Weg führte nun bergab, so dass ich die Türme nicht mehr sah; ich nahm jedoch an, dass die Richtung stimmte. Über mir klarte der Himmel ein wenig auf, und ab und zu kam die Sonne hervor. Auf dem Boden entdeckte ich runde, gelbe Blümchen und blau-weiße, sternförmige Glöckchen. Und doch schien mir der Weg irgendwie nicht geheuer; immer wieder nahm ich mir vor: «Noch bis zur nächsten Biegung – dann kehre ich um.» Ich hatte noch immer keine Ahnung, wer ich war, und der Fuß, an dem die Socke fehlte, tat mir weh.

Schließlich kam ich zu einem umgestürzten Baum, und daneben stand ein kleines Gebäude: niedrig, grau und fensterlos. Auf der Tür aus Metall war wieder das rote Zickzack-Zeichen zu sehen. Dieses Zeichen sieht aus wie ein Blitz, und ich vermute, dass es «Lebensgefahr» bedeutet: «Pass auf, verboten – mach, dass du wegkommst!»

Die Luft dort war drückend und schwer. Ich hatte das Gefühl, dass sie auf mir lastete, und ich konnte kaum Atem holen. Ob dies wohl der Mittelpunkt allen Übels ist?, überlegte ich. Auf keinen Fall darf ich hier irgendetwas anfassen. Dieses Häuschen ohne Fenster gehört nicht hierher; es ist sicher aus der Luft gefallen und hat den Baum umgeworfen. Und wenn ich nicht zu den Türmen müsste, würde ich nicht daran vorbeigehen. Die Türme müssen nun ganz in der Nähe sein, aber ich sehe sie nicht – wo sind sie nur …

Kein Mensch war weit und breit zu sehen, und doch hatte ich das Gefühl, von etwas oder irgendjemandem beobachtet zu werden. Aber dicht neben dem Häuschen blühten wunderschöne Blumen mit großen, runden Blüten – rot, rotbraun und goldgelb; sie sahen wie Kokarden aus. Auf einmal hatte ich den Mut, mich der Gefahr auszusetzen; ich pflückte eine der Blumen und lief dann schnell weiter. – Es ist diese Blume hier, die jetzt in einem Glas vor mir auf dem Tisch steht. Ist es möglich, dass solche Blumen im Februar blühen?

Ich hatte das fensterlose Haus mit der Zickzack-Zeichnung hinter mir gelassen; der Pfad wurde zu einem normalen Weg. Er machte eine Kurve, und da sah ich die Türme wieder vor mir. Sie standen links von mir; rechts jedoch entdeckte ich zwischen zwei Bäumen hindurch einen schwarzen Schatten, hoch oben auf einer Düne … Nein, es war kein Schatten – es war ein Mann, und er blickte in meine Richtung. War es der Besitzer des Hundes? Ich weiß es nicht, denn schon verschwand er wieder. Ich begann zu rennen, auf die Türme zu.

Der Weg endete schließlich; auf der landzugewandten Seite der Dünenkette befand sich eine freie Fläche, und dort standen die Türme und warteten auf mich – der erste ganz in der Nähe, der zweite ein Stückchen weiter weg. Die Türme, die ich kenne. Weil ich auf einmal richtig schalte. (Vielleicht!) Ich weiß noch genau, wie sie aussehen – muss ich sie beschreiben?

Ich fange mit dem ersten Turm an. Wenn man von den Dünen herkommt, über den unheimlichen Pfad, sieht man zwei Seiten des rechteckigen Blocks – ja, die Türme sind nichts anderes als furchtbar hohe, wuchtige Blöcke; kaum zu glauben, dass so etwas je gebaut worden ist. – Die Schmalseite ist eine blinde Wand aus grauem Stein, von gelben Streifen unterbrochen. An der Breitseite sind lange Reihen Fenster angebracht; ab und zu ein paar Türen dazwischen, die auf Galerien mit gelben Metallgittern führen. Von den oberen Etagen aus müsste man das Meer sehen können.

Ich habe ganz nah davorgestanden, und mir ist schwindelig geworden, als ich nach oben schaute. All die waagerechten Fensterreihen, all die aufeinandergestapelten Türen und Galerien! Jede Etage sieht haargenau so aus wie die andere; nur ein paar Fensterscheiben sind zerbrochen. Insgesamt gibt es zwölf Etagen. Die unterste, direkt über dem Boden, zähle ich nicht mit; sie ist grau und glatt und hat nur wenige, ganz kleine Fenster. An der Breitseite springt ein Stück vor; dort befinden sich der Eingang und das Treppenhaus. Und ganz links außen windet sich eine hohe Spirale aus Metall von unten nach oben – «die Wendeltreppe», sagt der Turmwächter.

Der zweite Turm gleicht dem ersten wie ein Ei dem anderen; beide sind rechteckig und streng in ihrer Art. Wenn man jedoch nach oben schaut, beginnen sie sich zu bewegen; sie neigen sich nach vorn, auf einen zu, und weiter oben werden die Fenster und Türen immer kleiner. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ebenso ist es vielleicht nur Einbildung, dass ich sie zu kennen glaube, denn sie sind leer und unbewohnt – ja, sie waren noch nie bewohnt (sagt der Turmwächter). Eigentlich hätte ich mir das auch gar nicht vorstellen können, dass jemand dort wohnen würde. Und trotzdem … Wozu stehen sie sonst da, zu was sind sie nutze?

«Du musst dich daran erinnern …»

«Aber es gelingt mir nicht …»

«Es ist jetzt dunkel draußen; möchtest du hinausgehen und sie dir noch mal ansehen? Deine Februartürme …»

«Nein, es regnet draußen, ich möchte lieber schlafen gehen.»

«Dann also gute Nacht. Morgen, wenn du wach wirst, weißt du vielleicht mehr.»2

31. Februar (Sonntag)

O nein – ich weiß zwar alles von gestern, aber ein Vorgestern gibt es noch immer nicht. Herr Avla hat mir gesagt, dass ich in seiner Hütte bleiben müsse, bis die Leute weg sind. Sonntags kommt normalerweise niemand hierher, nur zufällig heute; es ist nämlich ein Schiff angekommen, und die Matrosen möchten gerne die Türme besichtigen, weil sie heute Nachmittag schon wieder ablegen und erst nach längerer Zeit zurückkehren werden. So wird Herr Avla ausnahmsweise die Führung übernehmen; aber er sagt, dass ich besser nicht mitgehen solle. Warum eigentlich nicht? Ich möchte die Matrosen gerne einmal sehen. – Heute Nachmittag will mich der Turmaufseher dann allein rumführen.

Draußen ist es kühl und grau, aber der Regen hat aufgehört. Herr Avla hat einen Topf mit Suppe auf den Herd gestellt; ich soll ab und zu einmal umrühren, während er weg ist.

Jetzt schreibe ich zuerst auf, was gestern noch alles passierte:

Fortsetzung des Berichtes vom 30. Februar:Wie ich die Türme erreichte und den Turmwächter kennenlernte.

Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben: Avla.

Als ich gestern hier ankam, fand ich die Türme noch merkwürdiger als jetzt; ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand sie irgendwann gebaut hat. Hoffentlich werde ich nachher erfahren, wer sie errichtet hat und wann das war und zu welchem Zweck. Heute machen sie einen ziemlich neuen Eindruck, während sie gestern uralt zu sein schienen. Trotzdem sahen sie nicht wie Ruinen aus. Seltsam.

Das Wort «Ruine» ist auch seltsam; es fiel mir plötzlich ein. Nein, diese Türme sind keine Ruinen.

Zwischen den Dünen und den Türmen liegt ein unebenes Stückchen Land, das mit Sand und Gras bedeckt ist. Dort blieb ich stehen und starrte nach oben. Da sah ich plötzlich Leute auf einer der Galerien – ganz hoch oben. Ich war überrascht, denn mit Menschen hatte ich dort nicht gerechnet. Nur einen Augenblick lang waren sie zu sehen; dann verschwanden sie in einer Tür. Erst jetzt schaute ich mir meine unmittelbare Umgebung an und entdeckte ganz in der Nähe eine Hütte.

Die Türme sind starr und hoch und rechteckig. Die Hütte ist aus Holz; sie ist klein und krumm – ich meine schief, ein bisschen verfallen und unregelmäßig. Fenster und Türen waren geschlossen, aber ich hätte gerne angeklopft.

Wieder sah ich Menschen in dem vorderen Turm. Diesmal gingen sie eine andere Galerie entlang. Immer wieder verschwanden sie (im Treppenhaus, wie mir später klar wurde) und kamen später auf einer darunterliegenden Galerie wieder zum Vorschein. Ich verstand nicht, warum. Und ich wusste auch nicht, was ich tun sollte: warten, bis die Leute unten angelangt waren, oder lieber weglaufen, bevor es so weit war? Es war auch möglich, an der Hütte anzuklopfen. Oder sollte ich flüchten, zurück in die Dünen? Aber meine Füße taten zu weh, um noch lange und weit zu laufen. Und mein Kopf war ganz benommen – also musste ich bleiben, wo ich nun einmal war.

Nach einer Weile sah ich, dass die Leute aus dem Turm herauskamen, und zwar durch eine Drehtür – nein, durch mehrere Glastüren, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Eine Person fiel mir sofort auf: ein alter Mann mit sehr wuscheligem und weißem Haar. Er gestikulierte mit den Armen und wies mit den Fingern nach oben; er sprach zu den anderen Leuten, aber ich konnte nicht hören, was er sagte. Die Menschen liefen hinter ihm her. Sie sahen mich nicht. Schließlich verschwanden sie durch ein Tor, das links vom vorderen Turm aufs freie Feld hinausführt. (Das Tor steht da ganz allein; es gibt hier weder einen Zaun noch eine Mauer.) Der alte Mann mit den weißen Haaren blieb allein zurück; er sah den Leuten nach, bis sie verschwunden waren, wandte sich dann um und ging auf die Hütte zu, wo er ohne anzuklopfen eintrat. Bevor er hineinging, schaute er in meine Richtung und sah mich da stehen. Aber er sagte nichts.

Eine Weile später hörte ich Stimmen. Neue Leute waren angekommen; sie standen vor dem Tor und zeigten auf die Türme. Der alte Mann kam wieder heraus, lief auf die Menschen zu und nahm sie mit. Sie verschwanden durch die Drehtüren in dem Turm, der am nächsten lag. Ich musste lange warten, bis sie auf der ersten Galerie auftauchten. Ob sie wohl bis ganz nach oben steigen?, überlegte ich. Aber ich hatte keine Lust, darauf zu warten und mir den Kopf zu zerbrechen, was die Leute wohl in dem Turm machten. Mir schien, dass ich nicht länger hier herumstehen konnte, und so ging ich langsam auf die Hütte zu. Vom Himmel fielen die ersten Regentropfen. Ich fror und war müde und hungrig; ich wollte irgendwo unterkriechen, warm und geborgen sein. Warum hatte der alte Mann mich nicht hereingeholt? Er hatte mich doch gesehen!