Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Loewe Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

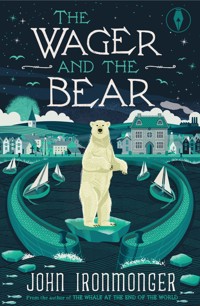

Thomas Post ist gewissermaßen ein Vorgänger Joe Haaks, des Protagonisten aus John Ironmongers Weltbestseller Der Wal und das Ende der Welt. Doch wo Joe das Leben durch einen Algorithmus rettet, steht Thomas noch vor dem unberechenbaren Rätsel des Zufalls.Geschieht alles aus einem bestimmten Grund? Azaleas Mutter starb an einem Mittsommertag. Genau wie ihr Großvater, ihre Stiefeltern und einer der Männer, die ihr Vater sein könnten. Folgt diese Kette von Zufällen einem bestimmten Muster? Und wird sie selbst an einem 21. Juni sterben? Azalea vertraut sich einem Experten für Zufälle an: Dr. Thomas Post. Als dieser beginnt, die Rätsel ihrer Vergangenheit zu entwirren, werden seine Überzeugungen von der Liebe, dem Leben und der Statistik völlig auf den Kopf gestellt. Spiegel-Bestsellerautor John Ironmonger erzählt eine Geschichte über das Schicksal bzw. die Selbstbestimmtheit des eigenen Lebens. Romantik trifft hier auf Philosophie, Thriller und Abenteuer. Ein fesselnder, sprachlich eleganter, berührender, intelligenter und oft auch amüsanter Roman wie Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry und Der Wal und das Ende der Welt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

INHALT

Teil 1 – Begegnung mit Azalea

Kapitel 1 – Eines Mittsommertages wurde …

Kapitel 2 – Auf dem schlichten …

Kapitel 3 – Während die Polizei …

Kapitel 4 – Wer eine Freundschaft …

Kapitel 5 – Azalea Lewis, das …

Kapitel 6 – Der Name Azaliah …

Kapitel 7 – »Wir haben uns …

Teil 2 – Abschied von Azalea

Kapitel 8 – »Ich muss ein …

Kapitel 9 – Die kleine Township …

Kapitel 10 – Es dauerte nicht …

Kapitel 11 – In Langadi begannen …

Kapitel 12 – Azalea schob ein …

Kapitel 13 – Der Tag hatte …

Kapitel 14 – Im Speisesaal der …

Kapitel 15 – Der Ausflug nach …

Kapitel 16 – Das niedrige Gebäude, …

Kapitel 17 – Der Rückweg von …

Kapitel 18 – John Gropius Hall …

Kapitel 19 – Im strahlenden Licht …

Teil 3 – Der Zufallsexperte

Kapitel 20 – Es dauert etwa …

Kapitel 21 – Sie nahmen die …

Kapitel 22 – »Also wie hoch …

Kapitel 23 – Im Juni 2031, …

Kapitel 24 – In den Wochen …

Kapitel 25 – Thomas geht zu …

Kapitel 26 – Uganda überrascht Thomas: …

Kapitel 27 – weit, weit draußen …

Erläuterungen

Zitat

TEIL EINS

Begegnung mit Azalea

MrBond, es gibt ein Sprichwort in Chicago:

»Ein Mal ist Zufall, zwei Mal ist Fügung

und beim dritten Mal ist es Feindeinwirkung.«

1

Juni 1982

Eines Mittsommertages wurde das dreijährige Mädchen, das später den Namen Azalea Ives tragen sollte, allein und verlassen auf einem Rummelplatz in Devon aufgefunden. Es war bereits spät am Abend, zu einer Uhrzeit, zu der Kinder ihres Alters eigentlich längst zu Hause im warmen Bett hätten liegen sollen. Eine ganze Stunde, wenn nicht sogar länger, saß sie im Wohnwagen des Marktleiters, während über Lautsprecher nach ihren Eltern gesucht wurde. Die Kirmes war in vollem Gange, also kann man sich vorstellen, welch geringen Eindruck die Durchsagen in der Kakofonie aus johlenden und kreischenden Teenagern, ratternden Achterbahnwagen, donnernden Raupegondeln, marktschreierischen Losbudenverkäufern und wummernden Bassrhythmen hinterlassen haben dürften. Als gegen zweiundzwanzig Uhr der Lärm schließlich verstummt und die meisten Nachtschwärmer in der Dunkelheit verschwunden waren, hatte sich noch immer niemand eingefunden, um das kleine Mädchen abzuholen. Ein Streifenwagen aus Torquay traf ein und zwei große Polizisten, eher ungeübt im Umgang mit derart kleinen Kindern, gaben sich alle Mühe, um mit dem Mädchen zu kommunizieren. Sie fragten sie nach ihrem Namen, und als die Kleine ihnen antwortete, vermerkte einer der Beamten gewissenhaft Azalea Ives in seinem Notizbuch – und so wurde sie von diesem Moment an nur noch genannt. Die Polizisten fragten das Mädchen auch nach ihrer Adresse, worauf sie erwiderte, sie wohne in Nummer vier.

»Wie heißt die Straße, in der du wohnst?«, fragte einer der Beamten.

»Nummer vier«, sagte das Mädchen.

»Nein, nicht die Hausnummer«, entgegnete der Polizist. »Kennst du den Namen eurer Straße?«

»Nummer vier.«

»Weißt du vielleicht den Namen der Stadt?«, fragte der Beamte.

Azalea schüttelte den Kopf.

Der zweite Polizist versuchte es mit einer anderen Taktik. »Wie heißt denn dein Daddy?«, erkundigte er sich.

»Daddy«, erklärte Azalea.

»Aber hat er auch einen Namen?«

»Einfach nur Daddy«, wiederholte Azalea achselzuckend.

»Wie nennt deine Mami ihn denn?«

Darüber dachte Azalea einen Moment nach. »Sie nennt ihn auch Daddy.«

Die Beamten auf der Wache in Torquay durchforsteten sämtliche Telefonbücher, Wählerverzeichnisse und Vorstrafenregister der Region, auf der Suche nach Personen namens Ives. Telefonate wurden geführt. Aber niemand schien irgendetwas über das aufgefundene Mädchen zu wissen.

»Befindet sich dein Zuhause hier in der Nähe … oder ist es weit weg?«, fragten die Beamten.

»Weit weg«, erklärte Azalea.

»Wie bist du denn zum Rummelplatz gekommen? Bist du mit dem Bus gefahren? Oder in einem Zug?«

Azalea blickte sie aus ihren klaren grünen Augen unverwandt an. »Mummy hat uns hergefahren«, sagte sie.

»Wo wolltet ihr denn hin?«

»Wir wollten Daddy besuchen.«

»Wohnt dein Daddy hier in der Nähe?«, hakte der zweite Beamte nach, der eine vielversprechende Ermittlungsspur witterte. »Lebt dein Daddy in Totnes? Oder in Torquay?«

Wieder schüttelte Azalea den Kopf.

»Weißt du vielleicht noch, wann ihr von zu Hause losgefahren seid?«, fragte der erste Beamte.

Erneutes Kopfschütteln.

»Habt ihr unterwegs irgendwo Mittag gegessen?«

»Ja«, bestätigte das Mädchen mit großen Augen. »Sandwiches mit Schinken.«

Wenn Azalea und ihre Mutter vor der Mittagszeit aufgebrochen waren, Schinkensandwiches gegessen hatten und dennoch erst gegen Abend auf dem Rummelplatz eingetroffen waren, dann konnte sich das Suchgebiet auf ganz Wales und fast alle Regionen Englands erstrecken.

Auf der Polizeiwache wurde eine Jugendschutzbeamtin namens Jennifer Nails mit der Beaufsichtigung von Azalea beauftragt. Außerdem holte man einen Polizeifotografen aus dem Bett, um Bilder von dem Mädchen anzufertigen. Verschiedene Sozialdienste wurden verständigt und instruiert, in ihren Listen mit »gefährdeten Minderjährigen« nach Kindern zu suchen, auf die Azalea Ives’ Beschreibung passte. Abzüge einer schläfrig blickenden Azalea wurden entwickelt und per Eilpost zum Kultusministerium geschickt, das die Fotografien an sämtliche Grundschulrektoren weiterleitete, in der Hoffnung, dass irgendjemand das Mädchen identifizieren konnte.

Azalea besaß durchaus ein besonderes Merkmal: eine knapp drei Zentimeter lange Narbe, die sich von ihrem linken Auge über die Wange erstreckte.

»Woher hast du diese Narbe?«, fragte Sergeant Nails, doch das kleine Mädchen schüttelte nur den Kopf.

Ein Polizeiarzt untersuchte die Narbe, verkündete aber, es handele sich um eine alte Verletzung, möglicherweise sogar von einer Geburtszange verursacht. Des Weiteren seien keinerlei Anzeichen für Kindesmissbrauch oder Verwahrlosung festzustellen. Azalea war in einem guten Ernährungszustand, adäquat gekleidet und eindeutig gepflegt – ihr Haar war gekämmt und ihre Fingernägel waren geschnitten. Das alles trug zur Rätselhaftigkeit ihrer scheinbaren Aussetzung bei. Wer würde so etwas einem Kind wie Azalea antun?

Als Sergeant Nails mit Azalea Ives am nächsten Morgen um neun auf der Wache erschien, waren alle Telefone besetzt. Die Beamten hatten den Suchradius erweitert und Kollegen in Cornwall und Somerset kontaktiert. Polizeicomputer (oder das, was man damals darunter verstand) liefen heiß und in ganz Süd-, West- und Mittelengland sowie in Wales wurden Personen namens Ives aufgesucht und befragt.

Gegen Mittag – die Suche war nach wie vor erfolglos verlaufen – tauchte ein Chief Inspector aus Exeter auf, um die Ermittlungen zu übernehmen. Sergeant Nails berichtete ihm, dass ein schwacher irischer Akzent wahrzunehmen sei, wenn Azalea sprach. Außerdem besaß das Mädchen rote Haare und das deutete nach Sergeant Nails’ Ansicht auf eine irische Herkunft hin. Also ließ man eine Sprachtherapeutin des Royal Devon and Exeter Hospital kommen. Gewissenhaft hörte sie sich die Tonbänder an, die die Beamten aufgenommen hatten, und verkündete dann, der irische Akzent erscheine ihr nicht sonderlich ausgeprägt. Aber andererseits sei sie auch keine Expertin für Akzente, daher könne sie keine zuverlässigen Angaben machen. Daraufhin wurden die Bänder per Telefon einem Londoner Fachmann für regionale Akzente vorgespielt. Er erklärte, dass die Sprache des Mädchens eine Reihe unterschiedlicher charakteristischer Merkmale aufweise, was möglicherweise den Schluss zuließe, dass sie aus einer umherziehenden Familie stammte oder dass ihre Mutter vielleicht einen anderen Akzent besaß als der Vater. Er empfahl, die Region um Liverpool sowie Nordwales in Betracht zu ziehen, wollte sich aber nicht näher festlegen. »Das Mädchen hat einen recht neutralen Akzent«, erklärte er dem Polizeiinspektor. »Sie spricht mit einem Anstieg am Satzende, was für australische Akzente typisch ist, bei denen die Sprechmelodie am Ende eines Satzes eher steigt als fällt. Auch manche Amerikaner reden auf diese Weise. Aber daraus können wir nicht schließen, dass das Mädchen aus Australien oder Amerika stammt.«

Achtundvierzig Stunden nach dem Mittsommertag erreichte das Rätsel um Azalea Ives’ Herkunft die Medien. Mit Einverständnis der Polizei erschien ihr Foto im Daily Mirror und in der Daily Mail. Zusätzliche Beamte wurden auf die Wache nach Torquay beordert, um die resultierenden Telefonate anzunehmen und zu bearbeiten. Jugendschutzbeamte halfen beim Aufspüren von potenziell arglistigen Anrufern. Aus ermittlungstechnischen Gründen hatte man den Zeitungen Azaleas vollen Namen verschwiegen und die Reporter gebeten, das Kind einfach nur als Mädchen A zu bezeichnen. Bei einem solch ungewöhnlichen Vornamen ging man davon aus, dass jeder Anrufer, der Azalea mit dem richtigen Namen benennen konnte, das Mädchen auf jeden Fall tatsächlich kennen musste.

Doch am Ende des zweiten Tages hatte nicht ein einziger Anrufer den Namen Azalea erwähnt – oder auch nur den Nachnamen Ives. Daraufhin wurde eine Kinderpsychologin eingeschaltet, im Bemühen, dem Mädchen weitere Informationen zu entlocken. Die Psychologin verbrachte den gesamten dritten Tag mit Azalea, spielte mit ihr und versuchte, sie zum Reden zu animieren. Sie stellte fest, dass Azalea zwar einige Buchstaben des Alphabets kannte, aber noch nicht gut lesen oder rechnen konnte. Azalea wusste, dass sie eine Mami und einen Daddy hatte, aber keine Omi und auch keine Geschwister oder Onkel und Tanten. Sie sagte, sie wäre noch nie zur Schule oder in den Kindergarten gegangen. Zwar hatte sie die Sonntagsschule besucht, wusste aber nicht mehr, wo das gewesen war. Außerdem konnte sie sich nicht erinnern, jemals in London oder Blackpool oder Brighton gewesen zu sein. Möglicherweise hatte sie einmal einen Zoo besucht. Und falls ja, dann hatte es sich möglicherweise um einen Zoo mit Elefanten gehandelt. Diese Angabe führte zu weiteren Telefonaten. Denn wenn man den Zoo identifizieren konnte, so die Schlussfolgerung, ließe sich der Suchbereich entsprechend verkleinern. Die Zoologische Gesellschaft Londons bestätigte, dass nur wenige Tiergärten Elefanten hielten. Allerdings waren diese Zoos im ganzen Land verstreut – beispielsweise in Bristol, London, Chester, Whipsnade und Edinburgh. Genau genommen konnte man auch Dublin in die Liste aufnehmen und Safariparks wie etwa Longleat. Das Ganze half also nicht wirklich weiter. Die Kinderpsychologin zeigte Azalea Fotos der verschiedenen Tiergärten, aber ihre Reaktionen darauf ergaben keine Anhaltspunkte.

Die Experten der Spurensicherung befassten sich mit Azaleas Kleidung, doch es handelte sich um herkömmliche, in jedem größeren Kaufhaus erhältliche Ware, die keinen Schluss darauf zuließ, aus welchem Geschäft sie stammte. Die meisten Kleidungsstücke waren erst vor Kurzem gekauft worden und gehörten offensichtlich zu Kindermodelinien des Sommers 1982. Andererseits wuchsen Kinder im Allgemeinen so schnell, dass man eigentlich davon ausgehen musste, dass Azalea neue Kleidung trug – es sei denn, es handelte sich um abgelegte Kleidungsstücke oder Secondhandware aus einer gemeinnützigen Einrichtung. Doch das war nicht der Fall.

Verschiedene andere Ideen wurden getestet, im Versuch, Azalea in die Suche miteinzubeziehen. So zeigten die Beamten dem Mädchen die Logos einiger regionaler Fernsehstationen, um herauszufinden, ob sie einen der Sender möglicherweise wiedererkannte. Doch sie konnte ihnen nicht weiterhelfen. Als Nächstes legte man ihr Fotos von Ausflugsorten vor, zu denen Eltern ihre Kinder mitnahmen. Azalea erkannte Strände und Rummelplätze und Parkanlagen, aber nur im allgemeinen Sinne. Aufnahmen von Stadtzentren oder Sehenswürdigkeiten lösten bei ihr lediglich ein stummes Kopfschütteln aus.

»Wann hast du deinen Daddy denn das letzte Mal gesehen?«, fragte die Kinderpsychologin.

Azalea schaute sie mit großen Augen an.

»Hast du deinen Daddy diese Woche gesehen?«

»Nein.«

»Aber ihr seid hierhergekommen, um deinen Daddy zu besuchen, oder?«

»Ja.«

»Weißt du, wo dein Daddy wohnt?«

Azalea dachte einen Moment nach. »Daddy wohnt auf einem Boot.«

»Einem Boot? Auf einem Boot oder in einem Haus? Wohnt dein Daddy in einem Haus?«

Erneut überlegte Azalea. »Ja, in einem Haus«, bestätigte sie.

»Wohnt er vielleicht … auf einem Hausboot?«, hakte die Psychologin nach.

Azalea schüttelte den Kopf, schien sich aber nicht ganz sicher zu sein.

»Also handelt es sich um ein Haus. Ja? Aber vielleicht hat dein Daddy ja auch ein Boot? Hat er ein Boot?«

Azalea wirkte verwirrt. »Ja«, sagte sie schließlich.

»Weißt du, wo dieses Boot liegt? Weißt du, wo dein Daddy das Boot hat?«

Ein weiteres Mal schien das Mädchen lange darüber nachzudenken. »Sheffield«, erwiderte sie schließlich.

Die Psychologin griff zum Telefon.

Während der gesamten Ermittlungen blieb Azalea, trotz der hektischen Betriebsamkeit um sie herum, bemerkenswert gelassen. Die Kinderpsychologin beschrieb sie in ihrem Bericht als »außergewöhnlich ausgeglichen« und »scheinbar unberührt von der Abwesenheit ihrer Eltern oder ihrer vertrauten Umgebung«. Offenbar war sie ein Kind von heiterer Gemütsart. Sie redete nicht sehr viel, es sei denn, sie wurde etwas gefragt. Dann antwortete sie mit ausgesuchter Höflichkeit, die jedem älteren Mädchen zur Ehre gereicht hätte. Seit ihrem Auffinden auf dem Rummelplatz hatte sie nicht ein einziges Mal geweint oder einen Wutanfall gehabt, hatte weder gejammert noch nach irgendetwas oder irgendjemandem gefragt. Stattdessen hatte sie ganz vertieft mit den für sie gekauften Spielsachen gespielt oder sich auf die Fernsehsendungen und die Gespräche konzentriert, die dazu dienen sollten, ihr Informationen zu entlocken. Azalea schien aufrichtig bemüht zu helfen und wirkte oft enttäuscht, wenn ihre Antworten den Beamten nichts zu nützen schienen. In manchen Fällen ließ gerade diese Hilfsbereitschaft die Erwachsenen am Wahrheitsgehalt ihrer Angaben zweifeln.

»Erzähl mir von eurem Haus«, bat die Psychologin. »Ist es ein großes Haus?«

»Ja, ein großes Haus«, bestätigte Azalea und breitete die Arme weit auseinander.

»Oder ist es ein kleines Haus? Ein klitzekleines Häuschen?«

»Ja, ein klitzekleines Häuschen«, sagte Azalea hilfsbereit, aber wenig hilfreich.

»Gehst du eine Treppe hinauf, wenn du abends ins Bett schlüpfst?«

»Ja. Eine Treppe hinauf.«

»Und was kannst du von deinem Zimmerfenster aus sehen?«

»Häuser.«

»Wohnst du in einer großen Stadt? Oder in einem kleinen Dorf?«

»In einer großen Stadt.«

»Oder in einem kleinen Dorf?«

»In einem kleinen Dorf.«

»Wie alt bist du, Azalea? Kannst du mir sagen, wie alt du bist?«

»Drei.« Azalea hielt drei Finger hoch.

»Oder bist du vielleicht schon vier? Für eine Dreijährige erscheinst du mir ziemlich groß.«

»Ja, vier.«

»Dann bist du also vier Jahre alt?«

»Ja. Vier Jahre alt.«

Die Kinderpsychologin und Sergeant Nails verbrachten den ganzen Tag mit Azalea. Sie spielten zusammen und gingen mit ihr spazieren. Am Ende des dritten Tages wurde das Mädchen unter Amtsvormundschaft gestellt und vorübergehend in eine Pflegefamilie gegeben: George und Eileen Robins aus Indian Queens in Cornwall holten Azalea ab, während eine Mitarbeiterin des Sozialamtes beim Ausfüllen der Formulare half. Anschließend wurden sie von einem Streifenwagen zurück nach Indian Queens begleitet, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Azalea gesellte sich zu Georges und Eileens drei anderen Pflegeschützlingen und ihrem leiblichen Kind in einer lärmigen, aber glücklich klingenden Familiengemeinschaft. Die Eheleute Robins erhielten genaue Instruktionen, damit sie alle Informationen, die bei der Identifizierung des Mädchens helfen konnten, sofort weitergaben.

Eine Probe von Azaleas Haaren sowie ein abgeschnittener Fingernagel wurden für eine Isotopenuntersuchung und eine geografische Fallanalyse in ein Londoner Labor geschickt. Einer von Azaleas Milchzähnen war locker und dank ein wenig Nachhilfe fiel er schließlich aus und wurde ebenfalls eingeschickt. Doch dies war 1982 und die DNA-Analyse steckte noch in den Kinderschuhen. Heutzutage wären Experten vermutlich in der Lage, die Herkunft eines Kindes mithilfe eines Gentests auf eine Region, wenn nicht sogar auf einen Ort einzugrenzen, aber im Jahr 1982 lieferten die Ergebnisse keinen Aufschluss. Das Labor bestätigte, dass Azalea die vergangenen Monate vermutlich in einem nordeuropäischen Land verbracht hatte, höchstwahrscheinlich im Norden Englands. Aber den Süden Großbritanniens konnte man auch nicht vollständig ausschließen. Möglicherweise war sie zwischen zwei Orten hin- und hergependelt und hatte eventuell Zeit bei ihrem Vater in Sheffield verbracht und den Rest der Zeit Gott weiß wo bei ihrer Mutter. In den roten Haaren des Mädchens ließen sich keine Spuren von Kokain (oder anderen Drogen) finden – was die Vermutung nahelegte, dass es sich bei Azaleas Mutter wahrscheinlich nicht um eine Aussteigerin oder Drogenabhängige handelte. Der Fluoridgehalt in Azaleas Zahn deutete darauf hin, dass sie aus einer Region stammte, in der das Leitungswasser nicht von Natur aus über einen hohen Fluoridanteil verfügte. Dadurch ließen sich der Westen Mittelenglands, der Nordosten und Teile von Essex ausschließen, aber nicht die Möglichkeit, dass Azalea und ihre Mutter nahezu überall sonst im Land gelebt hatten, also in praktisch neunzig Prozent des Vereinigten Königreichs.

Am Ende der ersten Woche nach Azaleas mittsommerlichem Erscheinen auf dem Rummelplatz beschäftigte sich die Polizei von Devon auch mit dem Gedanken, dass man das Mädchen absichtlich ausgesetzt hatte. Basierend auf Azaleas Antworten sowie Schlussfolgerungen der Experten und Behörden, ging man davon aus, dass sie einer Familie entstammte, die im Nordwesten Englands lebte – vermutlich in Lancashire oder Merseyside. Der Vater hatte die Familie möglicherweise verlassen. Oder aber er arbeitete auf Montage. Auf jeden Fall hatte Azalea ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Eventuell wohnte er in der Nähe von Sheffield – aber eher nicht in der Stadt. Sein Haus lag auf einem Hügel, am Waldrand und neben einem Bach, wenn man Azaleas Worten Glauben schenken durfte. Manchmal wohnte er auch auf einem Boot. Es ließ sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Azalea und ihre Mutter beim Vater gelebt hatten. Allerdings schien es wahrscheinlich, dass sich das Ehepaar einige Monate zuvor getrennt hatte, Azaleas Mutter ausgezogen war und nun irgendwo anders ein Haus gemietet hatte – die »Nummer vier« aus Azaleas Aussage. Ihre Mutter, so die Theorie, war irgendwann mit der Situation so überfordert, dass sie durchdrehte und das Mädchen in ein altes hellblaues Auto packte. Unter dem Vorwand, Azaleas Vater zu besuchen, war sie mit ihr losgefahren, möglichst weit fort von zu Hause, bevor sie zu dem Schluss gekommen war, dass es allmählich zu dunkel wurde, um die Reise weiter fortzusetzen. Dann hatte sie die hellen Lichter des Rummelplatzes entdeckt und spontan beschlossen, ihre Tochter dort auszusetzen. Sie hatte Azalea mit einer Portion Zuckerwatte auf eine Bank verfrachtet und war dann aus ihrem Leben verschwunden.

So lautete zumindest die Annahme. Es existierten keine Bilder von Überwachungskameras, und das einzige Foto, das vom Rummelplatz aufgetrieben werden konnte, war ein Schnappschuss von Azalea, den ein Teenager von der höchsten Gondel des Riesenrads aus gemacht hatte. Neben dem kleinen Mädchen stand tatsächlich ein Erwachsener, aber sie – oder er – befand sich im Schatten, und die Polizei war sich nicht sicher, ob es sich bei der geheimnisvollen Person wirklich um Azaleas Mutter handelte oder einfach nur um einen unschuldigen Passanten. Auch die Suche nach einem verlassenen hellblauen Wagen auf dem Gelände des Rummelplatzes und in den umliegenden Straßen verlief ergebnislos.

Gegen Ende der zweiten Woche wurden die Ermittlungen in Torquay bereits heruntergefahren. Schließlich war Juli und die Feriensaison in vollem Gange. Für die Polizei in dieser Region Englands bedeuteten die Sommermonate die hektischste Zeit des gesamten Jahres. Eine Weile wurde der Fall noch von einer Beamtin weiterbetreut, doch diese stand kurz vor ihrem Mutterschaftsurlaub. Und als sie ihrem Vorgesetzten mitteilte, dass ihre Fruchtblase geplatzt war, wurde der Fall nicht erneut vergeben.

Vier Monate später entließ man Azalea Ives in die Obhut einer zweiten Pflegefamilie, dieses Mal in Exeter. Zwei weitere Monate vergingen, dann wurde das Mädchen zur Adoption freigegeben. Ein kinderloses Ehepaar aus St Piran in Cornwall nahm sich ihrer an: Luke und Rebecca Folley, beide Lehrer von Beruf. Und so wurde aus Azalea Ives schließlich Azalea Folley und die Ereignisse des 21.Juni 1982, als ein kleines Mädchen mutterseelenallein auf einem Rummelplatz entdeckt worden war, gerieten allmählich in Vergessenheit.

Doch zur Geschichte dieses Findelkindes finden sich mehrere Nachträge, die nicht ohne Bedeutung sind. Allerdings erkannte zum damaligen Zeitpunkt niemand, welche entscheidende Rolle jedes dieser Ereignisse für Azalea Ives’ Leben hätte spielen können. Der erste Vorfall trug sich im Mai 1983 zu, knapp ein Jahr nach Azaleas Erscheinen auf der Kirmes: An einem Strand im Norden der Grafschaft Devon, nicht weit von der kleinen Stadt Bude entfernt, wurde die stark verweste Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Sie war seit etwa einem Jahr tot und lag weitere achtzehn Monate unidentifiziert in einer Kühlschublade im Leichenschauhaus, bis man schließlich ihr Begräbnis anordnete. Im Jahr 1986 entdeckte ein Polizeibeamter aus Cornwall, der mit der Bearbeitung eines ungeklärten, zu den Akten gelegten Kriminalfalls betraut war, eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen diesem Fall und dem Fall des »Mädchen A«. Er bemerkte, dass sowohl die tote Frau als auch das Mädchen A rotes Haar hatten, und stellte die Vermutung an, dass die Leiche von Bude und das Mädchen eventuell miteinander verwandt waren – möglicherweise handelte es sich sogar um die Mutter des Findelkindes. Sein Bericht landete auf dem Tisch eines Inspektors in Exeter, der diese These kurz in Erwägung zog, dann aber verwarf – die Schlussfolgerungen beruhten seiner Ansicht nach zu sehr auf Indizien. Die offizielle Erklärung für Azaleas Anwesenheit auf dem Rummelplatz lautete noch immer: »Bewusste Kindesaussetzung«, und der Inspektor sah keinen Grund, daran etwas zu ändern. Zwar verzichtete man auf das Erstellen eines genetischen Fingerabdrucks, doch die Erkenntnisse des kornischen Polizeibeamten wurden gewissenhaft zu den Akten genommen.

Die Akte »Azalea Ives« wurde am 6.Juni 1986 geschlossen und 1992 versiegelte man alle zu diesem Fall gehörenden Dokumente und schickte sie ins Archiv nach Exeter, wo sie noch heute in einem braunen Dokumentenkarton lagern, zusammen mit zigtausend anderen Fällen in einem Lagerhaus nahe den alten Dockanlagen. Während all dieser Jahre forderte nur eine einzige Person die Unterlagen zur Ansicht an – eine Privatdetektivin namens Susan Calendar. Wir werden später noch auf sie zurückkommen.

Weder Azalea noch das Ehepaar Folley wurden offiziell über die am Strand gefundene Leiche in Kenntnis gesetzt, jedenfalls nicht von der Polizei. Es gab einfach nicht genügend Gründe, die solch einen Eingriff in ihr Leben gerechtfertigt hätten. Und damit hätte der Fall »Azalea Ives« enden können, was er in vielerlei Hinsicht auch tat … wenn da nicht der Umstand gewesen wäre, dass die Liste der Nachträge stets länger wurde. Im Jahre 1990, acht Jahre nach dem Auffinden des Mädchens, nahm die Polizei in Liskeard einen fünfzigjährigen Mann namens Carl Morse fest, wegen Entführung und Vergewaltigung einer Schwesternschülerin auf einem Rummelplatz. Das Mädchen überlebte die Tortur und floh aus einem verriegelten Auto, indem sie die Heckscheibe zertrümmerte und sich so befreite. Anschließend führte sie die Polizei zu ihrem Angreifer. Bei der Gerichtsverhandlung gestand Morse eine weitere Entführung aus dem Jahr 1982. Angeblich hatte eine junge Frau ihn auf einer Kirmes in Totnes zu sich in den Wagen eingeladen. An das genaue Datum konnte er sich nicht mehr erinnern, doch aus den Unterlagen der Stadt ging hervor, dass die Kirmes während der letzten beiden Juniwochen stattgefunden hatte. Morse bestritt, etwas mit dem Tod der Frau zu tun zu haben. Stattdessen behauptete er wenig überzeugend, dass sie sich selbst von den Klippen bei Millook gestürzt habe, nicht weit von Bude entfernt.

Im Frühling des Jahres 1993 ereignete sich ein zweiter Vorfall. In Cumbria stieß ein Maler auf zwei Koffer, die oben auf einem alten Holzkleiderschrank lagen. Und genau diese Entdeckung setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, die schließlich zur Auflösung von Azaleas geheimnisvoller Herkunft führten. Doch zu dieser Geschichte kommen wir später.

2

Juni 2012

Auf dem schlichten Schild an der Bürotür steht T. Post und darunter, in einem kleineren Schriftgrad, Dozent: Angewandte Philosophie. Das Ganze hat etwas Unnahbares und wirkt auf zufällige Besucher durch seine minimalistische Präsentation eher abschreckend.

Doch direkt über dieser wenig einladenden Plakette hat jemand freundlicherweise einen etwas informelleren Hinweis angebracht. Der Zettel ist mit Stecknadeln derartig willkürlich befestigt, dass nur der Inhaber des Büros ihn dort platziert haben kann. Es handelt sich um eine Karikatur, vergleichbar mit den Skizzen, die Künstler am Leicester Square oder in Montmartre für Touristen erstellen. Die Kohlezeichnung zeigt einen hoch aufragenden, hageren Mann mit übertrieben großer Nase und ausgeprägtem Kinn, widerspenstiger Haartolle und unverhältnismäßig großen, fast hasenartigen Schneidezähnen. Beim besten Willen kein schmeichelhaftes Porträt. Doch bei näherer Betrachtung entdeckt man freundlich blickende Augen, den Hauch eines Lächelns und einen Ausdruck leichter Belustigung auf dem Gesicht. Der Mann auf der Skizze sitzt über einen Tisch gebeugt, auf dem ein halbes Dutzend Würfel wahllos verteilt liegen. Jeder der Würfel zeigt sechs Augen. Jetzt wird das amüsierte Blitzen im Blick des Mannes auf einmal verständlicher. Möglicherweise ist er ein Zauberer. Unter der Zeichnung hat der Künstler eine Bildunterschrift hinzugefügt. Thomas Post, steht dort zu lesen, der Mann für Zufälle.

Wir haben einen Zeitsprung gemacht: Seit dem Auffinden des kleinen Mädchens auf dem Rummelplatz in Totnes sind drei Jahrzehnte vergangen. Dieser Teil der Geschichte spielt in London, im ruhmreichen olympischen Jahr 2012. Wir befinden uns im obersten Stockwerk eines unscheinbaren Universitätsgebäudes im Norden Londons und folgen Dr.Thomas Post durch den schwach beleuchteten Flur in sein Büro. Und sofort können wir viele jener Eigenschaften wiedererkennen, die der Karikaturist in seiner Skizze hervorgehoben hat. Thomas Post scheint durch den Gang zu schlurfen – ein sonderbarer, hagerer Kerl, ein Tollpatsch, lang und schlaksig in einem schlecht geschnittenen Sakko und mit großer Nickelbrille. Seine Arme pendeln bei jedem Schritt unbeholfen hin und her, als wären sie zu lang, um sie vernünftig kontrollieren zu können. Thomas drückt die Tür hinter sich zu und faltet sich in seinen Bürostuhl. Und in diesem Moment, aber nur für diesen kurzen Augenblick, ist er der Mann von der Skizze. Ihm fehlen lediglich die Würfel und das geheimnisvolle Lächeln.

Das kleine Büro folgt sowohl beim Mobiliar als auch beim hier herrschenden Flair von Chaos und Durcheinander den Prinzipien und Traditionen der akademischen Welt. Tageslicht strömt durch ein Dachfenster herein. Bücherstapel, Unterlagen und Computerzubehör inklusive wirrem Kabelwust teilen sich die Oberfläche des wuchtigen Schreibtischs. Regale, ebenfalls mit Büchern überladen, stehen an den Wänden, flankiert von einem Sessel und einem Whiteboard, welches verblasste Spuren ehemaliger Diagramme und Tabellen aufweist, die nie vollständig entfernt wurden. Daneben befindet sich eine kleine Abstellfläche, die ausschließlich für das Kochen von Tee reserviert zu sein scheint.

Dies ist der Arbeitsplatz von Dr.Thomas Post. Abgesehen von der bunten Bechersammlung und den zahlreichen Büchern finden sich hier nur wenige persönliche Dinge. Das verblasste, eselsohrige Plakat einer Dampflok sieht aus, als hätte es schon Generationen von Bewohnern dieses Büros gehört. Neben dem Schreibtisch hängt eine Postkarte von einem Küstenbadeort an der Wand, die ansonsten von weiteren Diagrammen und Büchern beherrscht wird. Ein gerahmtes Foto auf der Schreibtischplatte scheint das einzige persönliche Bild im ganzen Raum zu sein: ein Schnappschuss von einer Frau auf einem hohen Hügel, an dessen Fuß das schimmernde Blau eines Sees glitzert. Die Aufnahme könnte Schottland zeigen oder Wales. Die Frau lacht. Die Kamera hat sie in einem unbeobachteten Moment festgehalten, als sie ihre hochgewirbelte Frisur mit beiden Händen zu retten versucht – Haare von der Farbe eines herbstlich getönten Ahornbaums.

Langsam lässt Thomas den Oberkörper nach vorn sinken wie ein gefällter Baum in Zeitlupe, bis sein Gesicht auf dem Schreibtisch ruht. Dann verschränkt er die Hände hinter dem Kopf. Diese Haltung hat etwas zutiefst Verzweifeltes an sich.

Thomas verharrt eine ganze Weile in dieser Stellung.

»Alles im Leben geschieht aus einem bestimmten Grund«, sagt eine leise Stimme.

Doch Thomas rührt sich nicht. Vielleicht hat er die Stimme nicht gehört. Vielleicht war sie zu leise.

»Alles im Leben …«, flüstert die Stimme erneut.

Thomas stemmt sich hoch und formt das Satzende stumm mit den Lippen: »… geschieht aus einem bestimmten Grund.« Er ist abgelenkt. Trommelt mit den Fingerspitzen auf die Schreibtischplatte.

Nun, da wir einen genaueren Blick auf die Szenerie werfen, stellen wir fest, dass sich außer ihm niemand im Raum befindet. Hat er sich die Stimme eingebildet?

Plötzlich vernimmt man Schritte im Flur. Thomas wartet darauf, dass sie an seiner Bürotür vorbeigehen.

»Alles im Leben …«

Es handelt sich gar nicht um eine Stimme. Nur das Echo einer Stimme. Die Erinnerung einer Stimme. Und er hört sie nicht einmal. Er fabriziert sie, erschafft sie aus Phantomen und Hirngespinsten.

Sein Blick zuckt zum Kalender auf dem Schreibtisch. »Sechs Tage«, flüstert Thomas. »Sechs Tage.«

Plötzlich und ohne jedes Klopfen fliegt die Tür auf. Er hat einen Besucher.

»Clementine?« Thomas richtet sich ruckartig auf und macht Anstalten, sich zu erheben.

»Thomas, mein Junge, bleib doch sitzen.« Der Besucher ist eine Frau und mindestens doppelt so alt wie Thomas. Sie stützt sich auf einen Gehstock und scheint leicht außer Atem. Schwerfällig sinkt sie in den Sessel, ohne Thomas die Hand zu reichen. »Aber wenn ich es mir recht überlege«, fährt sie fort, »kannst du auch aufstehen und mir eine Tasse Tee machen.«

»Selbstverständlich«, erwidert Thomas. Er wirkt vollkommen überrumpelt.

Die Frau lässt ihren Blick durch das kleine Büro schweifen. »Also hier hast du dich die ganze Zeit versteckt«, konstatiert sie. »Im fünften Stock, wo niemand dich findet.« Sie spricht mit einem leichten Akzent. Ihre Stimme hat etwas Deutsches oder Osteuropäisches an sich, einen rauen Unterton, einen Hauch von Lili Marleen.

»Du hast mich doch gefunden«, bemerkt Thomas. Er schlendert zu der Abstellfläche und gießt Wasser aus einem Behälter in den Wasserkocher.

»Aber erst nach einem Aufstieg, der jedem Sherpa zur Ehre gereicht hätte«, entgegnet seine Besucherin. Sie schaut sich um, als wollte sie die Ausmaße des Büros erfassen – wie ein Makler, der ein Zimmer vermieten soll.

Thomas reagiert darauf, indem er die scheinbar wahllos herumliegenden Bücher und Unterlagen vom Schreibtisch und Fußboden aufsammelt – ein offensichtlicher, aber hoffnungsloser Versuch, der Flut von Papier wenigstens etwas Herr zu werden.

»Mein Lieber, lass das doch besser«, rät Clementine. »Wenn du den ganzen Kram jetzt in die Regale stopfst, findest du nachher nichts mehr wieder.«

Thomas hält inne und zieht eine verlegene Miene. »Vermutlich hast du recht.«

»Ich habe immer recht.«

»Es ist nur so … ich bekomme so selten Besuch.«

»Im fünften Stock, ohne Aufzug – das wundert mich nicht.«

Thomas hantiert unbeholfen mit den Bechern, während er darauf wartet, dass das Wasser kocht.

»Das ist jetzt deine Gelegenheit, mich zu fragen, warum ich hier bin«, verkündet Clementine.

»Äh, ja«, stammelt Thomas und nickt mit dem Kopf wie ein Wackeldackel. »Also, Dr.Bielszowska … was verdanke ich die Ehre dieses Besuchs?«

Welch ein seltsames Paar die beiden doch bilden. Thomas Post, in den Dreißigern, linkisch und schlaksig; Clementine Bielszowska, definitiv jenseits der Altersgrenze zum wohlverdienten Ruhestand und mit eher großmütterlicher als akademischer Ausstrahlung: klein und stämmig und mit einem Umhängetuch, das nur handgestrickt sein kann.

Das Wasser im Kocher brodelt und Thomas bereitet den Tee zu. Er stellt Clementines Becher auf der Armlehne des Sessels ab.

»Und?«, fragt er. Er sitzt nun wieder auf seinem Stuhl und wartet auf eine Antwort.

»Ich habe gedacht, wir wären Freunde«, sagt Clementine Bielszowska in vorwurfsvollem Ton.

Nervös zuckt Thomas mit den Schultern. »Das sind wir doch auch.«

»Und wann hast du mich dann das letzte Mal besucht?«

Thomas beginnt zu lachen, hält dann aber abrupt inne, als er ihren unnachgiebigen Blick sieht. »Ich hatte viel um die Ohren.« Noch während er die Worte ausspricht, weiß er bereits, dass diese Aussage nicht ausreicht. Jedenfalls nicht für diese Besucherin.

»Zu viel, um einer Freundin einen Besuch abzustatten … und das vier Monate lang?«

Eine Bemerkung, auf die er nur mit Schweigen reagieren kann.

»Geht es um dieses Mädchen?«, hakt Clementine nach.

»Welches Mädchen?«

»Das Mädchen, dem du mich vorgestellt hast. Oder handelt es sich um einen Trauerfall? Ich frage nur deshalb, weil du in letzter Zeit so aussiehst, als hätte man dir jeden Lebensfunken genommen.« Clementine betont ihre Beobachtung mit einem lauten Aufstampfen ihres Gehstocks auf dem Holzboden.

Thomas starrt in seinen Tee, als suche er dort nach einer Antwort. »Bin ich derart leicht durchschaubar?«

Clementine mustert ihn ungerührt.

Bedächtig atmet Thomas aus und wendet das Gesicht ab. »Clementine, manchmal glaube ich, du bist der einzige Mensch, der mich wahrhaftig versteht.«

»Betrachte es als meine Aufgabe.«

Thomas erhebt sich langsam von seinem Bürostuhl und geht zu dem kleinen Dachfenster. Es ist ein sonniger Tag und die Dächer über London verlieren sich in der weiten, diesigen Ferne. Aber das Wetter entspricht eindeutig nicht seiner Gemütslage. »Es geht tatsächlich um dieses Mädchen«, sagt er und fügt dann gedehnt hinzu: »… und auch um einen Trauerfall … in gewisser Weise.«

»Ist das Mädchen tot?«

Thomas seufzt. »Nein. Sie ist nicht tot. Jedenfalls nehme ich das an. Noch ist sie nicht tot.«

»Noch nicht? Ist sie unheilbar krank?«

Nun ringt Thomas die Hände. Schließlich wendet er sich seiner Besucherin wieder zu. »Hast du Zeit für eine lange Geschichte?«

Clementine nimmt ihren Becher Tee und lässt sich gegen die Sessellehne sinken. »Selbstverständlich.« Sie schürzt die Lippen. »Alle Zeit, die du brauchst.«

Erneut blickt Thomas zum Fenster. So viele Gedanken wirbeln durch seinen Kopf. So vieles, das gesagt werden will. Ein wirrer Strom an Worten, der auf ein Publikum wartet. »Es ist kompliziert«, setzt Thomas an.

»Ich mag Kompliziertes.« Clementine wartet geduldig und macht es sich bequem.

»Du weißt doch, dass ich mich mit dem Studium von Zufällen und Fügungen beschäftige, oder?«

»Noch bei jeder unserer Begegnungen hast du mich mit Dutzenden von Beispielen erfreut.«

Bei diesen Worten lächelt Thomas. »Die Leute denken, Zufälle wären ein wunderliches Phänomen. Es bereitet ihnen großes Vergnügen, mit einer Zufallsbegebenheit zu mir zu kommen und mich zu einer Erklärung aufzufordern. In den meisten Fällen ist das auch nicht sonderlich schwer. Normalerweise brauche ich nur ein paar einfache Berechnungen anzustellen. Natürlich sind manche Ereignisse eher unwahrscheinlich, aber das macht sie noch lange nicht zu Wundern. Verstehst du, was ich meine?«

»Ja.«

»Vor einiger Zeit kam eine Frau zu mir und nahm genau in dem Sessel Platz, in dem du gerade sitzt. Ihr Name lautete Azalea Lewis.«

»War das die Rothaarige, die du mir vorgestellt hast?«

Thomas nickt unglücklich. Eine Weile herrscht Stille im Raum. Dann fährt er leise fort: »Azaleas Zufälle lagen außerhalb alles Messbaren. Sie ließen sich nicht erklären. Zumindest nicht mathematisch. Genau genommen …« Er hebt das Gesicht und die Sonne fängt seine Miene mit einem gleißenden Lichtstrahl ein. »Genau genommen sind diese Zufälle möglicherweise der Beweis dafür, dass unser Universum nicht das ist, wofür wir es gehalten haben.«

Clementine Bielszowska nippt langsam an ihrem Tee. »Das klingt tiefgehend.«

»Ich halte das für durchaus möglich.«

»Azalea Lewis … Azalea Lewis …« Clementine wiederholt den Namen versuchsweise. »Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie eine kleine Narbe. Hier oben.« Sie führt einen Finger an ihren Wangenknochen.

Der Anflug einer Träne schimmert in Thomas’ Auge. »Ich kann dir erzählen, wie sie zu der Narbe gekommen ist.«

3

Oktober 1978

Während die Polizei in Devon den Fall des Findelkindes »Mädchen A« bereits 1986 zu den Akten gelegt hatte, war die Frage der ungeklärten Identität von »Ms C« – die in Norddevon am Strand aufgefundene Leiche – keineswegs gelöst. Mord zeichnet sich in ermittlungstechnischer Hinsicht nun einmal durch größere Langlebigkeit aus als das Aussetzen eines Kindes. Doch obwohl der Beamte in Cornwall sofort eine Verbindung zwischen Ms C und Mädchen A hergestellt und Ms C als Azaleas Mutter eingestuft hatte, war in Devon niemand auf die Idee gekommen, den umgekehrten Rückschluss zu ziehen und der toten Frau den Namen Ives zuzuweisen. Dieses Versehen blockierte zweifellos verschiedene Ermittlungsstränge, die vermutlich dazu beigetragen hätten, sie schneller zu identifizieren. Letztendlich trug ein blinder Mann ein ganzes Jahrzehnt später zur Lösung des Rätsels bei. Doch wir wollen der Geschichte nicht vorgreifen.

Bei der Frau, deren verwester Körper am Strand jenes Küstenabschnitts in Devon angespült worden war, handelte es sich um eine vierundzwanzigjährige Kellnerin namens Marion Yves. Vermutlich hatte sie ihren Nachnamen »Ives« ausgesprochen. Man darf der mit Azaleas Fall betrauten Polizei diesen einfachen Fehler sicherlich nachsehen. Marion Yves war Azaleas Mutter. Der kornische Beamte, der den Bericht bezüglich des Altfalls verfasst hatte, hatte in dieser Hinsicht also recht gehabt – und das ohne jenes bestätigende Beweismaterial, das Carl Morse später lieferte. Marion starb, als ihr Kopf auf einem Fels der Millook Cliffs aufschlug, und ihr Kopf schlug deshalb auf den Fels auf, weil Morse sie entführt, vergewaltigt und von den Klippen gestoßen hatte. Möglicherweise schreiend war sie gestürzt, ein oder zwei Sekunden lang, bis sie die Fluten und die Felsen erreichte und vor Ort starb. Natürlich wäre es auch denkbar, dass sie bereits vor dem Sturz tot war. Vielleicht hat sie sich aber auch selbst die Klippen hinabgestürzt, so wie ihr Angreifer es behauptet hatte. Das Meer hat den Tatort dreißig Jahre lang zweimal täglich überspült und gereinigt und Blasentang, Entenmuscheln und Napfschnecken haben die schroffen und kargen Felsen besiedelt. Ohne jegliches forensische Material können wir uns einfach nicht sicher sein. Wir wissen ja nicht einmal, von welcher Klippe sie stürzte oder welcher Fels ihrem Leben ein Ende setzte. Sämtliche Information über die Ereignisse in Marions Leben vor ihrem Tod erhielt Azalea erst viele Jahre später, von einem blinden Mann.

Hier folgt nun ein Detail, das Azalea schließlich über ihre Kindheit erfuhr: die Herkunft der Narbe in ihrem Gesicht.

Während Azaleas Taufe – drei Jahre bevor Marion ihr Leben auf den Felsen lassen sollte – ließ der Pfarrer das Kind versehentlich ins Taufbecken fallen. Bei dem dafür Verantwortlichen handelte es sich um Reverend Dr.Jeremiah Lender. Wir sollten ihn für dieses Missgeschick nicht zu sehr tadeln. Das Ganze passierte gegen Ende seiner kirchlichen Laufbahn, in deren Verlauf er fast eintausend Kinder getauft hatte, von denen ihm kein einziges aus den Händen gerutscht war. Zu seiner weiteren Entlastung muss hier gesagt werden, dass Hochwürden bereits sechzig Jahre alt war und Arthritis in beiden Händen hatte, was ihn ein wenig zu alt und zu unsicher machte, um in einer kalten, zugigen Umgebung wie der alten Kirche von Port St Menfre mit Kleinkindern zu hantieren. Azaliah Yves sollte, wie die Kirchenbücher zeigen, das letzte von Reverend Lender getaufte Kind sein.

Das Problem bestand darin, so erzählte Reverend Lender Azalea später, dass Taufen ihn immer nervös machten. Denn dann befanden sich Fremde unter seiner Kirchengemeinde, die sich auf eine Weise um ihn herumdrängten, wie es sonst bei keinem Gottesdienst der Fall war. Und als wäre dies nicht schon schlimm genug, protestierte der Täufling in der Regel lauthals dagegen, dass er von der Mutter an den Pfarrer überreicht wurde. Genau so geschah es auch bei der Taufe des Mädchens, das damals noch Azaliah genannt wurde. Am Anfang seiner Karriere hatte der Pfarrer viele Kinder eher zu fest gehalten, aus Angst, sie fallen zu lassen. Die Erfahrung hatte ihn jedoch gelehrt, dass dieses Verhalten die Täuflinge zum Schreien bringen konnte – weshalb er seinen Griff im Laufe der Jahre lockerte, bis er das betreffende Kind kaum noch in den Händen hielt. Hinzu kam, dass Azaliah – so erklärte der Reverend später – ein Taufkleid aus einem glatten Stoff trug. Aus einem sehr glatten Stoff. Das Kind rutschte ihm schlicht und einfach aus den Händen und fiel herab, während seine Hochwürden hilflos in die Luft griff. Mit dumpfem Dröhnen und einem lauten Platscher stürzte das Mädchen in das Taufbecken aus dem 14.Jahrhundert, woraufhin ihr Kreischen abrupt verstummte.

Bei der Agende, die bei Azaliah Yves’ Taufe Verwendung fand, handelte es sich um eine Ausgabe des Book of Common Prayer aus dem Jahr 1662 – das Gebetbuch der Anglikanischen Kirche, dessen Herkunft auf den Erzbischof Thomas Cranmer zurückzuführen ist, welcher es 1552 herausgegeben und vermutlich auch größtenteils selbst verfasst hatte. Azaliah Yves wurde am 1.Oktober 1978 getauft, zwei Jahre bevor die Anglikanische Kirche endgültig auf Cranmers schöne Worte verzichtete und das neue Alternative Service Book einführte. Demzufolge waren die Worte, die Reverend Dr.Jeremiah Lender in jenem Moment intonierte, in dem Azaliah ihm aus den Händen glitt, genau dieselben Worte, die auch die Taufe von Generationen anglikanischer Kinder während der vergangenen drei Jahrhunderte begleitet hatten. »Wir nehmen dies Kind auf in die Gemeinschaft der Herde Christi«, so dürfte er zitiert haben, »und zeichnen es mit dem Zeichen des Kreuzes, zu deuten, dass es hiernach sich nicht schämen soll, den Glauben an Christum den Gekreuzigten zu bekennen, und mannhaft zu kämpfen unter Seinem Panier gegen Sünde, Welt und Teufel, und eine treue Streiterin und Magd Christi zu verbleiben bis an ihr letztes Ende. Amen.«

Eine wohlüberlegte Fußnote in der Ausgabe des Book of Common Prayer aus dem Jahr 1815 vermerkt Folgendes: Nach dem Wort Gottes steht fest, dass die kleinen Kinder, welche nach der Taufe sterben, ehe sie noch gesündiget haben, zweifellos in den Himmel kommen. Und für einen oder zwei Momente nach Azaliahs Sturz in das Taufbecken hatte es den Anschein, als müsste diese Amnestie möglicherweise in Anspruch genommen werden, um Ms Marion Yves Trost zu spenden. In der Stille, die dem dumpfen Aufschlag und dem Platscher folgte, kam eine ganze Gruppe von Gemeindemitgliedern zu dem Schluss, das Kind sei wahrscheinlich tot. Ein Keuchen fast theatralischen Ausmaßes erhob sich aus den Kirchenreihen. Der Pfarrer fischte die winzige Gestalt in ihrem glatten, triefend nassen Taufkleid aus dem Becken, und nun konnte die ganze Gemeinde sehen, dass Azaliahs Gesichtchen blutüberströmt war.

Dann stieß die Kleine einen kräftigen Wehschrei aus und der Moment seliger Absolution für die Sündenlosen verstrich.

Das, was als Nächstes geschah, war kein besonders erbaulicher Anblick: Marion Yves versuchte, ihr Kind dem Pfarrer zu entreißen. Zweifellos hatte sie den Eindruck, dass es sich bei Hochwürden um einen Mann handelte, dem sie ihren heiß geliebten Nachwuchs keine Sekunde länger anvertrauen konnte. Inzwischen war der Reverend zu dem festen Haltegriff zurückgekehrt, der seine ersten Taufzeremonien gekennzeichnet hatte. Lender schien entschlossen, den glatten Ablauf dieser Taufe nicht von einer Lappalie wie einem heruntergefallenen Kind unterbrechen zu lassen. Fieberhaft umklammerte er Azaliah und wich Marion Yves’ Greifbemühungen dadurch aus, indem er einen Schritt zurückging. Er war bereits beim nächsten Teil der Zeremonie, der mit den Worten begann: »Geliebte in Christo: Sintemal dies Kind wiedergeboren und der Kirche Christi eingepflanzt ist, so lasst uns dem Allmächtigen Gotte für diese Wohltaten Dank sagen …«, als Marions Stimme ihn überdröhnte.

»Geben Sie mir mein Kind zurück!«, forderte sie in einem Ton, der durch die hervorragende Akustik der mittelalterlichen Kirche verstärkt wurde und von den Wänden widerhallte.

Der Pfarrer brachte es tatsächlich fertig, eine gekränkte Miene zu ziehen, und bemühte sich, die gereizte Mutter zu beruhigen. »Wir sind fast am Ende der Zeremonie«, drängte er. »Sollen wir nicht einfach mit der Taufe fortfahren?«

»Im Leben nicht!«, entgegnete Marion Yves und versuchte erneut, sich ihr Kind zu greifen. Eine andere Version der Geschichte lässt Marion einen wesentlich deutlicheren Kraftausdruck verwenden, aber das mag daran liegen, dass häufig wiederholte Erzählungen im Laufe der Zeit gern von Übertreibungen begleitet werden.

Welche Worte nun auch immer zwischen ihnen gefallen waren, der Pfarrer ließ sich jedenfalls nicht so leicht von seinem Ziel abbringen. Von tausend Taufzeremonien hatte er nicht eine einzige unvollendet gelassen, trotz der Schreie einiger sehr stimmkräftiger Säuglinge. »Bitte«, flehte er, »wir sind fast fertig. Aber das Kind ist noch nicht vollends getauft.« Entschlossen umklammerte er Azaliah, die in einem unschönen Tauziehen zwischen Pfarrer und Mutter hin- und hergerissen wurde.

Das Missgeschick am Taufbecken bildete nicht den einzigen ungewöhnlichen Umstand bei Azaliahs Taufe – auch die Zahl ihrer Paten war unüblich. Seit Cranmers Tagen sah die Zeremonie zwei Taufpaten unterschiedlichen Geschlechts vor. Doch bei dieser Messe war der Pfarrer sehr entgegenkommend gewesen und hatte Marions Bitte, drei Paten und eine Patin zu benennen, entgegen jeder Gewohnheit akzeptiert. Alle Paten wirkten extrem verunsichert, als das Kind ins Becken fiel und Marion anschließend versuchte, dem Pfarrer ihr Kind zu entreißen. In diesem Moment schaltete sich John Hall, einer der ernannten Paten, ein.

Nur wenige Minuten vor dem ganzen Tumult hatte John Hall noch feierlich gelobt: »Ich entsage, im Namen dieses Kindes, dem Teufel und allen seinen Werken, dem eitlen Prunk und Ruhm der Welt, und allem Begehren und Verlangen danach, dazu den Lüsten des Fleisches« (in John Halls Fall höchst unwahrscheinlich). Nun aber warf er sich ins Getümmel und entriss dem Pfarrer das Kind. Einen kurzen Moment hatte es außerdem den Anschein, als wollte er ihm zusätzlich einen Kinnhaken verpassen.

»Bitte«, protestierte der Reverend schwach, »sie ist noch immer nicht vollständig getauft.«

»Sie braucht einen Arzt und keine verdammte Taufe!«, erwiderte Hall und übergab Azaliah ihrer Mutter.

»Aber wir sind doch fast fertig!«

»Sie können mich mal«, schnaubte Marion und nahm ihre Tochter entgegen. »Mir reicht’s jetzt.«

»Aber mein Kind«, beharrte der Pfarrer, »in den Augen der Kirche müssen wir noch –«

»Ich pfeif auf Ihre blöde Taufe«, entgegnete Marion, »und diesen ganzen Kram hier.« Dann nahm sie ihr Gebetbuch mit Erzbischof Thomas Cranmers sorgfältig verfassten Worten und warf es dem Pfarrer an den Kopf. Das Buch prallte von ihm ab und landete mit einem Platscher im kalten Wasser des Taufbeckens. »Kommt«, rief Marion der Gemeinde zu, »wir gehen!« Woraufhin sie, sämtliche Paten, Azaliah Yves – mit ihrem eigenen Blut bedeckt und noch immer nicht vollständig getauft – und etwa ein Dutzend der versammelten Gottesdienstbesucher aus der Kirche marschierten, hinein in die profane Welt jenseits des Portals.

4

Juni 2012

Wer eine Freundschaft mit einer Psychoanalytikerin pflegt, überlegt Thomas Post, der setzt sich gewissen Gefahren aus. Wie viel dieser Freundschaft ist wirklich ernst gemeint? Kann er ihrem Instinkt zur Therapie jemals entkommen? Geht sie möglicherweise immer noch ihrer Arbeit nach und analysiert ihn vielleicht heimlich, während er glaubt, einfach nur ein paar nette Stunden in ihrer Gesellschaft zu verbringen?

Dr.Clementine Bielszowska mag nicht die anziehendste Gestalt sein – tief versunken in ihrem Sessel, wie eine kleine, vom Wind zerrupfte Eule, die durch ihre Halbbrille späht und ungeduldig mit ihrem Gehstock auf den Holzboden klopft. Doch ihr Ruf als Psychoanalytikerin ist über jeden Zweifel erhaben. Kein Grund zur Sorge, so wischt sie Thomas’ Bedenken jedes Mal mit einer abschätzigen Handbewegung beiseite: Schließlich praktiziert sie seit fast dreißig Jahren nicht mehr und sagt sich regelmäßig überzeugend von diesem Wissenschaftszweig los. »An das meiste glaube ich ja nicht einmal selbst«, pflegt sie oft zu versichern. Und vermutlich stimmt das ja auch. Aber sie ist nichtsdestoweniger eine Schülerin und Anhängerin von Freud und Jung und unterrichtet Studenten noch immer in diesen Dunklen Künsten. Es fällt nicht besonders schwer, sie sich in einem Ohrensessel vorzustellen, mit Notizblock und Stift, die Lippen leicht geschürzt, während ein Patient auf einer Couch verzweifelt mit verschütteten Leidenschaften, Komplexen und Phobien ringt. Und es fällt auch nicht schwer, sich ihren wachen Verstand vorzustellen, der sich mit Thomas’ fragiler Psyche beschäftigt, während sie nun in seinem Büro im fünften Stock des Unigebäudes hockt.

Thomas hat sich vom Fenster abgewandt und wirkt trostlos.

Seine Besucherin mustert ihn prüfend. »Erklär es mir«, fordert sie ihn auf.

»Waserklären?« Thomas nimmt eine leicht abwehrende Haltung an.

»Gerade eben hast du gesagt, dass du denkst, Azalea sei möglicherweise tot.« Erneut klopft Clementine mit dem Gummipuffer ihres Gehstocks auf den Boden.

»Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, noch ist sie vermutlichnicht tot.«

»Und genau dieses noch verstehe ich nicht. Du hast außerdem gesagt … dass ihre Zufälle … Beweis für irgendetwas seien?«

»Zeugnis«, räumt Thomas mit großen Augen ein, »nicht notwendigerweise ein Beweis. Aber dennoch überzeugend.«

»Ein Zeugnis wofür? Für das Schicksal?«

»Das ist ein gutes Wort. Schicksal. Ja, Schicksal gefällt mir.«

Thomas denkt darüber nach und zupft unruhig an seinem Ohrläppchen. »Oder Kismet, wie die Türken sagen, woraus sich etwas ergibt wie … wie …« Ausladend schwingt er den Arm in Richtung Regal, als suche er nach einem Thesaurus. »Vorherbestimmung.«

»Vorherbestimmung?«

»Oder etwas in der Art«, erklärt Thomas mit einem Lächeln, aus dem eine dunkle Ahnung spricht. Diese Fragen behagen ihm nicht. Seine Glieder zucken, als würden sie von unsichtbaren Nadeln attackiert. Langsam wendet er das Gesicht ab. »Was wäre, wenn ich keine Erklärung dafür habe?«

»Mein lieber Junge«, erwidert Clementine, »du hast immer eine Erklärung.«

»Tatsächlich?«

»Ja, tatsächlich.«

Thomas entspannt sich ein wenig. »Die Japaner haben einen guten Begriff dafür: hitsuzen.«

»Hitsuzen?« Bei diesem unbekannten Wort verzieht Clementine die Lippen.

»Hitsuzen bezeichnet ein Ereignis, das gemäß einem vorherbestimmten Plan oder Konzept eintritt. Etwas, das von Anbeginn an eintreffen sollte.«

»So etwas wie Inschallah?«

»Ja, in etwa. Deo volente haben die ersten Christen wohl dazu gesagt. So Gott will. Hitsuzen bezieht sich aber eher auf etwas in der Vergangenheit: Etwas ist geschehen, weil es hitsuzen war. Weil es geschehen sollte. Die Japaner kennen aber auch den Begriff guzen, der etwas bezeichnet, das zufällig eintritt. Ein guzen ist nicht Teil eines großen Plans. Es ist eher willkürlich, wenn du so willst. In der japanischen Philosophie sind alle Ereignisse entweder guzen oder hitsuzen.«

Clementine Bielszowska holt tief Luft. »Du verlierst den Faden. Können wir bitte bei der englischen Sprache bleiben?«

»Wenn du darauf bestehst.«

»Ja, das tue ich.« Sie schenkt ihm ein freundliches Lächeln.

»Aber du musst mir etwas versprechen.«

»Wenn jemand etwas Derartiges erbittet, ist das normalerweise ein guter Moment, besser gar nichts zu versprechen«, erwidert sie.

»Ich will nicht, dass du mich einer Psychoanalyse unterziehst«, erklärt Thomas. »Denn darum geht es hier nicht.«

»In diesem Fall kann ich das mühelos versprechen«, verkündet Clementine.

»Ich meine es ernst, Clementine.«

»Genau wie ich, mein lieber Junge.« Sie betrachtet ihn mit professionellem Gefallen.

»Bei dieser Geschichte gibt es nichts, wobei du mir helfen könntest«, stellt Thomas klar. »Keine Neurosen, die es zu überwinden gilt. Nichts, was therapiert werden müsste. In sechs Tagen ist alles vorbei, so oder so. Azalea wird tot sein. Oder auch nicht.«

Ein Schatten durchbricht den hellen Sonnenstrahl, der durch das kleine Dachfenster fällt: Eine Taube ist auf der Fensterbank gelandet. Erwartungsvoll nickt sie mit dem Kopf und späht durch die Scheibe.

»Sie kommt auf der Suche nach Futter«, erläutert Thomas. Dann nimmt er einen Keks aus der Dose, zerbröselt ihn in der Hand und öffnet das Fenster. Die Taube trippelt ein paar Schritte zurück. Thomas verteilt die Krümel auf der Fensterbank und im Nu kehrt der Vogel zurück.

Anschließend lässt Thomas sich wieder auf seinem Bürostuhl nieder. »Vielleicht sollte ich dir die Geschichte von der Möwe erzählen«, überlegt er.

5

Januar 1978 – Januar 1984

Azalea Lewis, das Mädchen, das beinahe auf den Namen Azaliah Yves getauft wurde, verdankte ihr Leben einer Möwe. Die Situation ergab sich, weil Marion Yves im Begriff stand, eine ledige Mutter zu werden. An dieser Stelle sollten wir nicht vergessen, dass es sich im Jahr 1978 in Dörfern wie dem, in dem Marion geboren und aufgewachsen war, bei der nichtehelichen Mutterschaft keineswegs um eine Frage eines bewussten Lebensstils handelte wie etwa heutzutage. In einer Großstadt hätte Marion möglicherweise nur eine weitere Zahl in einer Statistik dargestellt und ihren Kinderwagen vielleicht vollkommen unbemerkt durch die Straßen geschoben. Doch wir haben es hier nicht mit Dublin oder London zu tun. Nicht einmal mit Douglas. Wir reden hier von einem Dorf namens Port St Menfre – eine Handvoll weiß gekalkter, winziger Häuser, dicht gedrängt am Fuß eines steilen Hügels, um einen kleinen, flachen Hafen herum an der Küste der Isle of Man. Marion wusste: Wenn sie hier ihr Kind im Kinderwagen über den Gehweg schob, würden sich alle Köpfe nach ihr umdrehen und man würde hinter ihrem Rücken tuscheln. Und daran ließ sich bis in alle Ewigkeit nichts ändern, denn ihre Angelegenheiten waren die Angelegenheiten des ganzen Dorfes und umgekehrt. In Port St Menfre kannte jeder jeden. Wenn ein Mädchen mit einem Mann ging, wussten sämtliche Dorfbewohner – angefangen von Haven Hill bis in die hinterste Ecke der Bucht – bereits darüber Bescheid, noch bevor das betreffende Paar es bis nach Hause geschafft hatte. Und als der Fischer Gideon Robertson 1976 aus seinem möblierten Zimmer am Hafen auszog und sich in Haus Nummer vier am Briny Hill Walk einquartierte, wo Marion bis dahin allein gewohnt hatte, war dies fast eine ganze Woche lang das Hauptgesprächsthema im ganzen Dorf. Als die Gemeinde es nicht länger aushielt, wurde Reverend Dr.Jeremiah Lender entsandt, um sich bestätigen zu lassen, dass es sich bei der Wohnsituation der beiden um eine rein finanzielle Angelegenheit handelte, also eher um ein geschäftliches Verhältnis zwischen Vermieterin und Mieter als um ein Leben in Sünde. Der Reverend verließ das kleine Cottage jedoch mit grimmiger Miene. Hätte ihm das Mittel der Exkommunikation zur Verfügung gestanden, dann hätte er möglicherweise davon Gebrauch gemacht.

Doch das Ganze – und das sollte man nicht vergessen – ereignete sich einige Jahre nach dem Jahrzehnt der freien Liebe, sodass eine Frau wie Marion Yves nun sogar in einem Ort wie Port St Menfre der Welt den metaphorischen Mittelfinger zeigen und ihr eigenes Ding durchziehen konnte, ohne Furcht vor dem Pranger, selbst wenn die ganze Gemeinde missbilligend die Stirn runzelte. Und allem Anschein nach tat Marion genau das.

Im Dezember 1977 zog Gideon Robertson wieder aus dem kleinen Häuschen am Briny Hill Walk aus – etwa zur selben Zeit, als Marions Periode ausblieb. Durchaus denkbar, dass er Azaleas Vater war. Möglicherweise gebührte diese Ehre aber auch dem jungen britischen Barkeeper Peter, der Marion in dunklen Nächten nach der Arbeit nach Hause begleitet hatte, wenn Gideon zum Fischen auf hoher See war. Mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit traf dies jedoch auch auf John Hall zu, weltmüder Exsoldat und jetziger Wirt des Bell Inn, dem Pub, in dem Marion und Peter arbeiteten – ein Mann mit zu lautem Lachen, herrischem Verhalten und etwas zu großer Begeisterung für sein eigenes Bier.

Als Marion Yves feststellte, dass sie schwanger war, war sie sich des Dilemmas bezüglich der ungeklärten Vaterschaft ihres ungeborenen Kindes sofort bewusst. Sie blätterte im Kalender zurück und versuchte, ein mögliches Datum festzunageln – ein Wer und Wann und Wo. Doch sie kam zu keiner eindeutigen Antwort. Da sie diese Dinge nie schriftlich festgehalten hatte, konnten vier Wochen vergangen sein … oder auch fünf … seit sie und Peter … oder sie und John … oder sie und Gideon … War das der Sonntag gewesen, an dem die Flut früh eingesetzt hatte, oder jener Sonntag, als die Flut erst spät gekommen war? Auf diese Fragen gab es keine Antworten. Marion spazierte mit ihrem Einkaufskorb am Arm zur Bäckerei und schlenderte anschließend durch die kleine Kopfsteingasse zur Pfarrkirche von Port St Menfre, wo sie in der hintersten Bank Platz nahm, den Kopf zum Gebet senkte und Gott um Rat bat.

Ungeachtet dessen, was wir durch die Geschichte der Taufzeremonie über Marion erfahren haben mögen, war sie im Grunde eine fromme Seele, das Produkt einer äußerst gottesfürchtigen Gemeinde. Diejenigen, die nicht dem Kirchspiel der anglikanischen Parish Church of St Menfre angehörten, konnten stattdessen die Hope and Faith Baptist Church in Port Erin besuchen oder die pfingstkirchliche Elim Pentecostal Church oder die Isle of Man Methodist Church oder die urchristliche Christa delphia Ecclesia in Dalby oder die römisch-katholische Kirche St Columba in Port St Mary. Die Möglichkeiten für die persönliche Religionsausübung waren zahlreich und vielfältig, und im Grunde war es nur wichtig, dass man ein Mindestmaß an Gottesfurcht an den Tag legte. Die Anglikanische Gemeinschaft war Marions bevorzugte Wahl. Fast ihr ganzes Leben lang hatte sie diese Kirche jeden Sonntag zwei Mal besucht, und so war es nur natürlich, dass sie sich in ihrer Not hier an Gott wandte. Sie bat Ihn, so offen und direkt wie möglich, ihr zu helfen. Die ihr zur Verfügung stehenden Optionen schienen relativ eindeutig. Sollte sie den Bus nach Douglas nehmen und eine Karte für eine der Fähren der Isle of Man Steam Packet Company kaufen? Dies sicherte ihr eine vierstündige Fährfahrt nach Liverpool quer über die unberechenbaren Fluten der Irischen See. Einmal in England angekommen, könnte sie Kontakt zum British Pregnancy Advisory Service aufnehmen, einer Schwangerschaftsberatungsstelle, deren vorrangigstes und progressivstes Ziel darin bestand, jungen Frauen Zugang zu den verbrieften Rechten des 1967 verabschiedeten Abtreibungsgesetzes zu verschaffen. Natürlich würde sie eine englische Adresse nachweisen müssen, um diese Dienste in Anspruch nehmen zu können, aber das sollte kein Problem darstellen. Das Ganze konnte unbemerkt über die Bühne gehen, ohne dass in Port St Menfre auch nur irgendjemand davon erfuhr, dass sie ein Kind empfangen oder gar abgetrieben hatte.

Oder sollte sie vielleicht Gideon konfrontieren, wenn er das nächste Mal an Land kam, und ihm mitteilen, das Kind sei von ihm? Das würde vermutlich zu einer Fortsetzung ihrer Beziehung führen, worauf Marion nicht unbedingt versessen war. Aber wahrscheinlich war dies das Beste für ihr ungeborenes Kind – zumindest wäre auf diese Weise für einen Vater gesorgt und ein Einkommen, das wenigstens etwas über dem Verdienst einer Kellnerin lag.

Eine ähnliche Vorgehensweise konnte sie in Bezug auf Peter, den Barkeeper, wählen. Andererseits war er zu jung und zu mittellos, um als Kandidat für eine langfristige Vaterschaft infrage zu kommen. Zudem stammte er aus England und plante, bereits bald in seine Heimat Cumbria zurückzukehren. Er wollte in die Armee eintreten. Die Welt sehen. Was für ein Leben bedeutete das für die in England verbleibende Ehefrau? Auf jeden Fall ein schlimmeres als das einer Fischersfrau. Ein Fischer kehrte zumindest mit jeder Flut nach Hause zurück. Nichtsdestoweniger legte Marion Gott auch diese Option vor.