9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

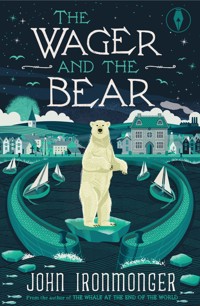

Der #1 SPIEGEL-Bestseller. Das Buch der Stunde, das uns Hoffnung macht. Ein kleines Dorf. Eine Epidemie und eine globale Krise. Und eine große Geschichte über die Menschlichkeit. »Abenteuerlich und ergreifend.« Stern »Dieser Roman gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück.« Elle Erst wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Die dreihundertsieben Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort: Hier beginnt etwas Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze Land. Und vielleicht die ganze Welt. Weil alles mit allem zusammenhängt. John Ironmonger erzählt eine mitreißende Geschichte über das, was uns als Menschheit zusammenhält. Und stellt die wichtigen Fragen: Wissen wir genug über die Zusammenhänge unserer globalisierten Welt? Und wie können wir gut handeln, wenn alles auf dem Spiel steht?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

John Ironmonger

Der Wal und das Ende der Welt

Roman

Über dieses Buch

Erst wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass alles mit allem zusammenhängt. Und wer das Dorf St. Piran kennt, weiß, es gibt noch Hoffnung. Selbst für die Menschheit.

Eines Morgens retten die Bewohner des idyllischen Fischerdorfs St. Piran einen jungen Mann aus dem Wasser. Alle kümmern sich rührend um ihn: der pensionierte Arzt Dr Books, der Strandgutsammler Kenny Kennet, die Romanautorin Demelza Trevarrick oder Polly, die hübsche Frau des Pastors. Doch keiner von ihnen ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. Denn der junge Joe ist aus London geflohen, wo er einen Kollaps in Gang gesetzt hat. Aber steht wirklich das Ende der Zivilisation bevor? Und was ist mit dem Wal, der in der Bucht von St. Piran schwimmt, viel zu nah am Strand?

Ein kleiner Ort in Cornwall und eine große Geschichte über die Menschlichkeit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

John Ironmonger kennt Cornwall und die ganze Welt. Er wuchs in Nairobi auf und zog im Alter von 17 Jahren mit seinen Eltern in den kleinen englischen Küstenort, aus dem seine Mutter stammte. John promovierte in Zoologie; nach Lehraufträgen wechselte er in die internationale IT-Branche. Schon immer hat er geschrieben; seine Romane wurden in viele Sprachen übersetzt. Inspiriert zu »Der Wal und das Ende der Welt« haben ihn unter anderem die biblische Geschichte von Jonas und dem Walfisch, das Werk des Gesellschaftsphilosophen John Hobbes, Jared Diamonds Sachbuch »Kollaps« und viele andere Quellen der Phantasie und des Zeitgeschehens. John Ironmonger lebt heute in einem kleinen Ort in Cheshire, nicht weit von der Küste. Er ist mit der Zoologin Sue Newnes verheiratet; das Paar hat zwei erwachsene Kinder und zwei kleine Enkel. John Ironmongers Leidenschaft ist die Literatur – und das Reisen auf alle Kontinente.

Inhalt

[Widmung]

[Vorbemerkung]

Teil Eins Kann man einen Leviathan an den Haken bekommen?

Prolog

1 Der Tag, an dem Kenny Kennet den Wal sah

2 Der klitzekleinste Zeh

3 Immer ein guter Anfang

4 Das ist ein verdammter Finnwal

5 Der Fisch ist tot

6 Keiner kann so feste ziehen

7 Woran sterben Menschen?

8 Wir shorten estländischen Stahl

9 Diese Sache in Saudi-Arabien

10 Wo führt das alles hin?

11 Das war kein Geschenk, das war ein Fluch

12 Ich denke gerade darüber nach, Sir

13 Ich hab’s nicht zu Ende gedacht

14 Was essen die Leute?

Teil Zwei Kann man mit dem Leviathan einen Bund schließen?

15 Als alles anders wurde

16 Sie sehen die Zusammenhänge

17 Das sind sie

18 Manche Menschen mögen den Geruch von Fisch

19 In Cornwall gibt’s keine Grippe

20 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal

21 Das ist Ihr perfekter Sturm

22 Kein Strom und kein Telefon

23 Currypaste, einhundert, achtundvierzig

24 Ich mochte sie

25 Es gibt noch andere Jobs

26 Mord und Totschlag gibt das

27 Für eine heiße Mahlzeit würde ich töten

Teil Drei Kann man aus einem Leviathan ein Festmahl machen?

28 Wie werden wir uns alle verhalten?

29 Es gibt immer andere Frauen

30 Ich glaube, er wurde angeschossen

31 Erlaubnis, an Land zu kommen

32 Ansichten eines alten jüdischen Bankiers

33 Ein Herz so groß wie fünf Männer

34 Das Leben geht weiter

35 Sie hat die Zusammenhänge gesehen

Nachbemerkungen des Autors

Und nicht zu vergessen …

Für Amalie

Was daher auch immer aus einer Zeit des Krieges folgt, in der jeder eines jeden Feind ist … dann ist kein Platz für Fleiß und Ackerbau … es gibt keine Wissenschaft, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine Literatur, keine Gesellschaft. Und was das Schlimmste ist: Es herrscht stetige Furcht und die Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das Leben des Menschen ist einsam, armselig, garstig, brutal und kurz.

Thomas Hobbes, Leviathan

Teil EinsKann man einen Leviathan an den Haken bekommen?

Prolog

In dem Dorf St. Piran erzählt man sich noch immer von dem Tag, als der nackte Mann am Strand angespült wurde. Es war derselbe Tag, an dem Kenny Kennet den Wal sah. Manche sagen, es sei ein Mittwoch gewesen. Andere scheinen sich ganz sicher zu sein, dass es ein Donnerstag war. Und zwar Anfang Oktober. Vielleicht aber auch Ende September; doch im Durcheinander der Tage und Wochen, die folgten, dachte niemand daran, alles aufzuschreiben. Manche Dorfbewohner behaupten, sie erinnerten sich an jede Einzelheit, und sie alle erzählen von dem nackten Mann, und sie alle erzählen von dem Wal.

Die Geschichten werden auch beim Fest des Wales erzählt, das jedes Jahr am ersten Weihnachtstag in der alten normannischen Kirche gefeiert wird. Sollten Sie es also einmal nach St. Piran schaffen (was gar nicht so einfach ist), werden Sie die Geschichte auf den Straßen und im Pub zu hören bekommen; und sollten Sie einen der Dorfbewohner danach fragen, könnte es sein, dass dieser Sie auf eine Bank setzt, von der aus man auf den wogenden Ozean blickt, und Ihnen dort genau diese Geschichte erzählt. Vielleicht führt er Sie sogar an der uralten Hafenmauer entlang und den steinigen Weg um die Landzunge herum bis zu der Stelle, wo der Kies und der Sand anfangen, und zeigt Ihnen dort den Felsen, auf dem Kenny Kennet stand, als er den Wal entdeckte; und bloß eine kurze Kletterpassage von dort wird er Ihnen den Streifen Sand zeigen, an dem der Mann namens Joe gefunden wurde.

»Es war eine unkonventionelle Anreise.« So beschrieb Jeremy Melon, der Naturalist, Joe Haaks Ankunft in St. Piran in seiner alljährlichen Rede zum Fest des Wales. »Na klar, Joe lässt sich splitternackt von einem Wal an den Strand tragen! Andere Leute fragen höflich nach dem Weg und fahren bei Tag bis zum Kai. Joe nicht. O nein. Joe will den ganz großen Auftritt. Er schleicht sich mitten in der Nacht in die Stadt, schwimmt weit aufs Meer hinaus und kommt auf einem verdammten Riesenwal zurückgeritten.« Man konnte sich Joe auf dem Ungetüm sitzend vorstellen, wie er es durch die Felsen bis zum Sandstrand steuerte. Jeremy wusste genau wie jeder andere, dass kaum etwas an dieser Geschichte stimmte, doch »manchmal ist die Übertreibung näher an der Wirklichkeit als die Wahrheit«, wie Demelza Trevarrick sagte, die Romanautorin. Und auch Jeremy Melon hatte das Gefühl, dass St. Piran sich auf genau diese Weise an Joe Haak erinnern wollte. Sie wollten sich nicht an den ernsten Joe erinnern, den Nerd, der über Computer gebeugt den Weltuntergang durchgerechnet hatte. Sie wollten nicht den glatten, verwöhnten Großstädter, der Seidenkrawatten trug und schnelle Autos fuhr und in einem Monat mehr verdiente als sie in einem ganzen Jahr. Sie wollten nicht den Joe, den keiner von ihnen gekannt hatte – den unsicheren, besorgten Joe, den von Dämonen verfolgten Joe, den einsamen Joe, der im Dunkeln saß und mit seinen ganz eigenen Ängsten zu kämpfen hatte. Der Mann, an den sie sich beim Fest des Wales erinnern, ist keiner von diesen. Der Mann, den sie feiern, war ein Held. Der Mann, der die Welt gerettet hat. Und wenn Sie im Dorf St. Piran leben, dann ist St. Piran die Welt – zumindest für Sie.

1Der Tag, an dem Kenny Kennet den Wal sah

Es war Charity Cloke, die ihn als Erste sah. Sie war gerade siebzehn, mit einem so frischen Teint, dass ihre Wangen glänzten wie Kleehonig. In St. Piran sagte man, sie sei »spät erblüht«, doch ein Sommer voll sanftem Cornwaller Sonnenschein und warmem Atlantikwind hatte sämtliche pubertären Pickel und den mürrischen Blick verschwinden lassen. »Bäume, die spät erblühen«, sagte Martha Fishburne gern, »blühen oft am schönsten.« Und Martha war Lehrerin. Sie musste es also wissen.

Charity Cloke stapfte mit ihrem Hund über den Streifen trockenen Kies, der zwischen dem Strand und der Felswand verlief, knapp oberhalb der verknoteten Algen, die die Flut dort zurückgelassen hatte. Der Strand war so gut wie menschenleer. Hört man sich heute die Geschichten an, könnte man glauben, das halbe Dorf sei dort gewesen, so viele behaupten, den Mann gefunden oder ihm aus dem Meer geholfen zu haben. Doch wenn man diese Erzählungen nebeneinander betrachtet und genau hinhört, wer was gesehen hat, lässt sich nur von fünf Personen, inklusive Charity Cloke, zweifelsfrei behaupten, an jenem Tag dort gewesen zu sein; sechs, wenn man den nackten Mann selbst hinzuzählt.

Da war zunächst Kenny Kennet, der Strandgutsammler. Er durchkämmte den Kies der östlichen Bucht auf der Suche nach Muscheln und Krebsen, nach Strandgut und Treibholz. Wenn ein schönes Stück dabei war, würde er aus dem Treibholz Kunstwerke machen, die er im nächsten Sommer an Touristen verkaufen könnte. Die Muscheln und Krebse würde er kochen und essen. Und das Strandgut – na ja, das hing davon ab, was er fand.

Der alte Garrow, der Fischer, war da, aber der war ja, wie jeder im Dorf wusste, immer da. Wenn das Wetter schön und der Wind nicht zu stark war, verbrachte er den Großteil des Tages auf einer Bank, seine Wollmütze tief über die Ohren gezogen, rauchte seine Pfeife und ließ den Blick über die Wellen schweifen, gebannt von der Dünung des Meeres und dem Klatschen der salzigen Gischt und den Rufen der Silbermöwen; und hier träumte er vielleicht von den Jahren, als der Ozean noch sein Zuhause gewesen war.

Aminata Chikelu, die junge Krankenschwester, war da. Sie arbeitete in der Nachtschicht in dem kleinen Krankenhaus in Treadangel, also war der Morgen am Strand von St. Piran sozusagen ihr Feierabend. Aminata entspannte sich, wenn es ein schöner Morgen war, mit einem Spaziergang auf dem schmalen Pfad, der sich an die Küste schmiegte. »Was machst du denn nachts im Krankenhaus?«, fragten die Leute sie manchmal. »Ich sehe kranken Menschen beim Schlafen zu«, sagte sie dann. Das tat sie auch, und noch mehr. Sie überprüfte die Infusionen und den Puls ihrer Langzeitpatienten, den Alten und (oft) im Sterben Begriffenen. Nur wenige von uns sind so mit dem Tod vertraut wie eine Krankenschwester; und es fiele schwer, sich ein hübscheres Gesicht auszumalen, eine sanftere Stimme oder wärmere Hände, um den Abschied zu erleichtern, als die von Aminata Chikelu. Sie war mit dem Milchkaffee-Teint gesegnet, der den Cocktail von Genen ihrer Vorfahren verriet, ein bisschen Afrika, ein bisschen Europa und ein bisschen wer-weiß-schon-wo.

Und schließlich war an jenem Tag auch noch Jeremy Melon am Strand unterwegs, der Naturalist und Schriftsteller, mit seiner schmalen, ungewöhnlichen Gestalt. Er kam in die Bucht, so sagte er jedenfalls, weil er Inspiration suchte. Es kam oft vor, dass er bei Ebbe durch die Bucht schlenderte und über die Wesen in den Gezeitentümpeln nachdachte, sich ihre Geschichten ausmalte. Wie interessant musste es doch sein, ein Wurm zu sein oder ein Fisch oder eine Muschel in einem solchen Gezeitentümpel. Bei Flut war das eigene Leben ein Teil des großen Ozeans, der den gesamten Planeten umschließt. Man konnte kommen und gehen, wie man wollte. Man konnte auf einer Welle davonreiten und zum Strand von Port Nevis schwimmen oder weit übers Meer bis nach Tahiti. Dann, im nächsten Augenblick, hat einen die Flut zurückgelassen, das Meer sich zurückgezogen; und jetzt bewohnt man einen unsicheren Topf Wasser ohne jeden Schutz vor der ausdörrenden Sonne oder auch nur vor Strandgutsammlern wie Kenny Kennet, der einen jederzeit in einen Eimer werfen und kochen könnte. Eines Tages, überlegte Jeremy Melon, würde er eine Geschichte darüber schreiben.

Sechs Menschen also und ein Hund; und einer der sechs lag nackt da, mit dem Gesicht nach oben, und sah ertrunken aus. Kalt vom Meer wirkte sein Fleisch durchsichtig, die blauen Adern wie eine geheime Karte auf dem blassen Papier seiner Haut, sein Haar im Gesicht verteilt wie nasser Weizen nach einem Sturm.

Sie könnten, wenn Sie St. Piran besuchten, das, was sich an jenem Tag am Strand und im Dorf ereignete, aus den Geschichten von Charity Cloke und Kenny Kennet und Jeremy Melon zusammenfügen. Dazu könnten Sie die Berichte von Casey Limber, dem Netzmacher, und Dr. Mallory Books nehmen und vom alten Garrow. Auf diese Weise könnten Sie, mit einer gewissen Gewissheit, den wahren Ablauf der Ereignisse jenes Tages entwirren, an dem alles begann.

Sie könnten mit Kenny Kennet beginnen, dem Strandgutsammler, der die Felsen am Ostende der Bucht absuchte, mit seinem Plastiksack, seinen Käschern, seinem Sammelsurium an Ausrüstungsgegenständen. Diese Felsen kannte er genau. Sein Haar, das nur selten geschnitten wurde, war zu Dreadlocks verfilzt und so steif wie Stücke von Tau, die Salz und Wind ausgeblichen hatten. Er trug seine Oxfam-Jeans bis zum Knie hochgerollt und dazu ein Guinness-T-Shirt und einen nutzlosen Baumwollschal. Er stand gebückt da und löste Muscheln mit einem flachen Messer vom Stein, als er sich plötzlich aufrichtete, ein paar Meter das Ufer hinaufkletterte und aufs Meer hinausblickte.

Wonach hielt er Ausschau? »Nichts Besonderes«, sagte er später. Es war einfach eine Angewohnheit von ihm. Vielleicht hoffte er auf vorbeischwimmende Fundstücke, auf Schwimmer, die er für den Preis eines Bieres an die Hummerfischer zurückverkaufen konnte, oder auf Stücke Netz für Casey Limber.

Was er stattdessen sah, war ein Wal.

Auf den ersten Blick hätte es ein Delphin sein können. Vielleicht sogar ein Seehund. Es kam wie ein Schatten unter den Wellen in Sicht, wie der grünlich-graue Rumpf eines uralten Wracks, drehte sich leicht, sog das Sonnenlicht aus dem Wasser. Kenny kam es so vor, als hätte jemand eine Hand vor die Sonne gehalten und so ein Stück Dunkelheit durch die Tiefe gejagt. Und dann, ohne ein Kräuseln des Meeres, sank der Leviathan hinab und war verschwunden.

Das Wasser vor der Landspitze war dunkel und tief. Kenny Kennet wusste das, aber er hatte noch nie einen Delphin so nah am Ufer gesehen. Er starrte auf den leeren Flecken Meer und überlegte, was er gerade gesehen oder nicht gesehen hatte. Es musste ein Delphin gewesen sein, dachte er. Oder aber … oder aber es war ein Wal? Dort wo die gigantische Form gewesen war, lag jetzt ein Schimmern auf der Wasseroberfläche, als wäre ein dünner Film aus Glas auf dem Meer zurückgeblieben. Der Strandgutsammler sah sich um, ob da jemand war, der bestätigen könnte, was er gesehen hatte. Und tatsächlich: Nur etwa hundert Meter entfernt von ihm ging Charity mit ihrem Pudel.

»Hey!« Kenny winkte mit beiden Armen. »Hey.«

Sein Gebrüll wurde von Charity Cloke gehört, genauso wie von Aminata Chikelu, die weiter oben am Ufer war, und auch von Jeremy Melon, der noch immer Gezeitentümpel betrachtete.

»Hey«, rief Kenny noch einmal. »Ich glaube, ich habe einen Wal gesehen!«

»Einen was?«, brüllte Charity zurück. Jeremy und Aminata waren zu weit weg, um sich in die Unterhaltung einzuschalten.

»Einen Wal.« Kenny winkte sie heran.

Charity Cloke rannte quer über den Sandstrand in Richtung der Landspitze. Sie musste dabei verschiedenen Felskanten ausweichen.

»Schnell!« Jetzt konnte Kenny die Form wieder erkennen, die langsam aus der Tiefe emporstieg.

»Ich komme.« Charity stützte sich mit den Händen ab, um an einem Speer aus krebsbesetztem Fels vorbeizukommen.

»Schnell.«

Der Leviathan tauchte aus dem Ozean auf. Die Flut schien sich mit dem Tier zu heben, ein Wasserfall aus Gischt und Schaum strömte seine Flanke hinab. Jetzt war es eine erkennbare Form, ein gefurchter Sperrballon, der sich dehnte und zusammenzog. Oder konnte es ein U-Boot sein? Der Gedanke kam Kenny, doch schon im nächsten Augenblick war er widerlegt, als der große, graue Rücken des Wals über der Oberfläche aufragte und mit einem gewaltigen Prusten eine Fontäne aus Wasser aus seinem Atemloch schoss.

»O Gott!«

Einige Meter vom Ufer entfernt schrie Charity Cloke auf.

»Schon gut«, rief der Strandgutsammler, den Blick starr auf den Wal gerichtet. »Der tut dir nichts.«

Doch Charitys Schrei galt nicht dem Wal.

Später sagte Charity, dass es nicht die Nacktheit des Mannes war, die sie aufschreien ließ. »Es war ein Schock«, sagte sie. »Ich kam um den Felsen herum, und da war er – er lag einfach da. Ich dachte, er wäre tot.«

Der Mann am Strand war vielleicht nicht tot, aber er war ganz eindeutig kalt und ausgesprochen regungslos. Jeremy Melon war als Zweiter vor Ort. Jeremy wirkte sogar noch erschrockener über das Auftauchen des Mannes, als Charity es gewesen war. Dann kam Kenny von seinem Felsen herunter, noch ganz aufgeregt von seiner Begegnung mit dem Wal.

»Was zum …?«

»Ich glaube, er ist tot«, sagte Charity.

Jetzt standen drei Menschen vor dem Körper im Sand, und keiner von ihnen wagte es, ihn zu berühren. Es war die Starre der Krisensituation, die sie davon abhielt. Die Unbeweglichkeit der Unentschiedenheit. Es war ein Mann … natürlich; doch seine Haut war so weiß und so voller Sand, dass Charity zunächst gedacht hatte, es handele sich um einen Tümmler. Oder einen Seehund. Oder etwas Totes, das aus den Tiefen heraufgespült worden und wie Müll am Strand liegen geblieben war.

»Wer ist das?«, fragte Kenny, als würde dieses Wissen ihnen weiterhelfen.

»Den hab ich noch nie gesehen«, sagte Charity.

Jeremy schüttelte langsam den Kopf. »Ich auch nicht.«

»Sollen wir …?«, setzte Charity an.

»Sollen wir was?«

»Mund-zu-Mund-Beatmung machen?«

Es folgte eine peinliche Pause. Keiner der beiden Männer schien sehr erpicht darauf, eine solche Hilfsmaßnahme einzuleiten.

»Ich mach’s«, sagte Jeremy schließlich. Er ging auf die Knie.

»Nein, ich mach das«, rief eine Stimme hinter ihnen. Aminata, die Krankenschwester, stand dort, erhitzt von ihrer Strandrunde. Sie schob sich zwischen sie und ließ sich in den Sand fallen. »Haltet seine Arme für mich.«

Sie folgten ihren Anweisungen. Der Mann war kalt und klatschnass; er war noch nicht lange aus dem Wasser heraus. Vielleicht hatte das Auftauchen des Wales ihn ans Ufer gespült.

»Dreht ihn auf den Bauch. Das Wasser muss aus den Lungen raus.«

Jetzt war es Teamarbeit. Sie drehten den Mann um, und Aminata drückte ihre Hände fest gegen seinen Rücken. Wasser sprudelte aus seinem Mund. Sie drückte noch einmal. Er schien zu würgen.

»Ich glaube, er lebt«, sagte Aminata. »Er hatte nicht viel Wasser in der Lunge. Dreht ihn wieder auf den Rücken.«

Etwas ungeschickt drehten sie ihn um.

»Ich glaube, er atmet«, sagte Kenny.

»Gehen wir auf Nummer sicher.« Die Krankenschwester hielt dem Mann die Nase zu, schloss ihre Lippen um seinen Mund und pustete ihm Luft in die Lungen. Seine Brust hob sich, und dann, als sie ihn losließ, senkte sie sich wieder. Sie beatmete ihn noch einmal.

»Er atmet, eindeutig«, sagte Jeremy.

»Noch einmal.« Eine weitere Lungenfüllung warmer Luft strömte in die Lungenbläschen des Mannes, der nicht tot war. Und als Aminata Joe diesmal losließ und sein Körper langsam zurückfiel, schienen ihrer beiden Lippen sich nur zögerlich zu trennen.

»Er friert«, sagte Charity.

»Die Kälte hat ihn am Leben gehalten.« Aminata zog ihren Mantel aus. »Aber trotzdem müssen wir ihn aufwärmen. Wir ziehen ihm den hier an.«

»Wo kommt er her?«, fragte Kenny.

»Spielt das eine Rolle? Hier. Fassen Sie mit an.«

»Er braucht eine … Hose«, sagte Charity.

»Meine kriegt er nicht«, sagte Kenny.

»Er kann meine haben.« Jeremy öffnete seinen Gürtel. »Ich hab was Ordentliches drunter.«

Sie zogen Jeremys Hose über die nassen Beine des Mannes. Jeremy sah ihnen zu, in Windjacke und Boxershorts. »Und jetzt«, sagte er, »bringen wir ihn besser mal zu Doctor Books.«

Der alte Garrow, der auf seinem Felsen saß und Tabak in seine Pfeife stopfte, sah zu, wie die vier sich abmühten. Erst nahm jeder der Retter ein Bein oder einen Arm, so dass der Fremde wie ein Sack zwischen ihnen hing, doch das stellte sich als zu anstrengend heraus. Sie hielten an, formten aus ihren Armen einen Korb und zogen den Mann zwischen sich. Es war nicht elegant, aber einfacher.

Der alte Garrow klopfte seine Pfeife gegen den Felsen. »Habt’er den Wal gesehen?«, fragte er, während sie sich Schritt für Schritt den Sand hinaufkämpften.

»Ich hab ihn gesehen«, sagte Kenny. »So nah, wie Sie jetzt sind.«

»Schlechtes Zeichen«, sagte der alte Garrow und erhob sich schwerfällig. Er hustete, aus tiefster Kehle. »Sollte nich’ so nah sein.«

»Nein«, sagte Kenny. »Mr Garrow, wir müssen diesen Mann jetzt zu Doctor Books bringen.«

»Ein Wal in der Bucht. Schlecht is’ das.«

»Ja«, sagte Kenny. »Wir müssen weiter.«

»Den Fischern wird’s nich gefallen.«

»Vermutlich nicht.«

»Das war kein fischfressender Wal, Mr Garrow«, sagte Jeremy. »Soweit ich es erkennen konnte, war es ein Finnwal.«

»Ein Finnwal, was?«

»Die fressen keine Fische. Das sind Bartenwale.«

Aminata mischte sich ein. »Mr Melon, wir würden alle nur zu gerne hier herumstehen und uns über die Biologie der Wale unterhalten, aber ich finde, wir müssen diesen Mann jetzt wirklich zum Arzt bringen.«

»Natürlich. Natürlich.«

Der Strandweg von St. Piran führt um die felsige Landspitze herum und biegt dann abrupt Richtung Inland, zu den großen Granitsteinen des Hafens. Hier ragen zwei Ufermauern wie schützende Arme ins Meer, die den Ozean von der unscheinbaren Reihe niedriger, weißgetünchter Gebäude dort abhalten. Quer über diese Landspitze stolperte der Rettungstrupp, den Körper des Fremden mühsam zwischen sich. Sie erregten die Aufmerksamkeit jedes Dorfbewohners, der freie Sicht auf den Hafen hatte. Casey Limber, der Netzmacher, war der Erste, der sie sah. Er war gerade an der Hafenmauer in Richtung Strand unterwegs, als er ihnen begegnete. Bald gesellte sich auch Jessie Higgs dazu, die Ladenbesitzerin, und die Fischer Daniel und Samuel Robins, dazu der Wirt des Petrel Inn, Jacob Anderssen, und zwei der jungen Frauen, die Fisch abpackten, sowie Captain O’Shea, der Hafenmeister, und Polly Hocking, die Frau des Pastors, und Martha Fishburne, die Lehrerin, und noch ein Dutzend mehr, falls wir den Geschichten glauben dürfen.

»Wer ist das?«, riefen viele, aus Angst, dass der Körper aus dem Meer ein Geliebter sein könnte, ein Bruder, ein Cousin oder ein Sohn.

»Wissen wir nicht«, antwortete Jeremy.

»Also ein Fremder.«

»Sieht so aus.«

Hinter dem Krankentransport ging der alte Garrow. Er schwenkte in der einen Hand seinen Gehstock, hielt seine Pfeife in der anderen. »Ein Omen ist das, ich sach’s euch. Ganz schlechtes Zeichen.«

Weil sie mehr erfahren wollten, drängten sich die Dorfbewohner um den alten Garrow. »Ein Wal war das«, erklärte er und beschrieb die Größe mit einer übertriebenen Geste. »Kam aus’m Meer wie ’n Teufel aus der Tiefe. Größer als ’n Haus war der. Größer als ’n paar Häuser.«

Dieser Bericht verwirrte die Zuhörer. »Was redest du da, Garrow?«, fragte jemand. »Das ist doch kein Wal. Das ist ein Mann.«

»Ein gutaussehender«, sagte jemand anderes. Das mochte Polly Hocking gewesen sein, die Frau des Pastors.

»Da war ein WAL, ich sach es euch«, rief der alte Fischer. »Hab ihn gesehen. Der kam aus’m Meer und hat mich mit sei’m Auge angesehen.«

Die Menge am Kai betrachtete diese neue Information misstrauisch.

»Sie waren gar nicht nah dran an dem Wal«, warf Kenny Kennet ein. Jetzt, da die Unterhaltung auf den Wal gelenkt worden war, wollte er sichergehen, dass sein eigener Anteil an den Geschehnissen nicht übersehen wurde. »Ich stand direkt vor ihm.«

»Ich hab ihn so genau gesehen wie jetzt dich«, sagte der alte Garrow.

»Können wir diesen Mann jetzt bitte zum Arzt bringen?«, sagte Aminata.

»Moment, ich fass mit an.« Das war der junge Casey Limber. Er übernahm Charitys Teil der Last, doch seine Arme waren so stark, dass er den bewusstlosen Mann einfach hochhob und alleine trug.

Und so zog die Menge an der Hafenmauer vorbei, an den Fischerhäuschen, die den Kai säumten, zu dem schmalen Platz und die enge Kopfsteinpflastergasse hinauf bis zur Tür eines Häuschens. Viele der Menschen, die sich am Hafen zu den ursprünglichen Vieren gesellt hatten, versuchten, ihnen ins Haus zu folgen.

»Sind Sie krank?«, wollte Jeremy von Mrs Penroth wissen, der Frau des Hummerfischers. »Nein? Dann bleiben Sie bitte draußen.«

Die Tür des Hauses in der Fish Street schloss sich hinter ihnen und ließ die versammelten Zuschauer mit ihren eigenen Theorien auf der Straße zurück.

2Der klitzekleinste Zeh

»Ein Land ist nichts anderes als ein Körper«, sagte Martha Fishburne den Kindern in der Grundschule von St. Piran gern. »Die großen Städte, die sind das Herz und die Lunge und das Gehirn. Die sind die Augen und der Mund und die Ohren. Die übernehmen das Denken und auch das Sprechen. Und die Straßen und Schienen, die führen raus, und das sind die Arterien und auch die Venen, die die Nährstoffe in die Städte zurückbringen. Und all die kleineren Städte und Dörfer, na ja, das sind die Knochen, die halten das Land auf den Beinen. Und die Höfe und Fabriken, das sind die Muskeln; die leisten die Arbeit. Die übernehmen das Heben und Schleppen.«

»Und was ist mit uns?«, fragten die Kinder dann. »Was ist mit St. Piran?«

»Wir sind nicht mehr als ein winziger Pickel auf der äußersten Spitze des klitzekleinsten Zehs«, erklärte Martha ihnen. »Uns besucht nie einer, sieht nie einer, an uns denkt nicht mal einer.« Sie sah die Kinder, vom Ältesten bis zum Jüngsten, mit der ernstesten Miene an, zu der sie imstande war. Und dann lächelte sie plötzlich vergnügt. »Und genau so mögen wir das.«

Es wäre schwierig, einem Fremden zu erklären, wo genau – auch nur ungefähr – das Dorf St. Piran zu finden ist. Es liegt am Meer, am Ende einer Landspitze, ein paar dichtgedrängte schmale Häuser an einem Hang, in die Kurve eines Weges gepresst, der sich den Hang zum Hafen hinabstürzt. Es ist ein kleiner Ort, mehr Dörfchen als Dorf, das Gesicht zur Wüste aus Wasser gerichtet, den Rücken auf immer dem plumpen Finger Land zugewandt, der hinter ihm liegt. Es gibt nur eine Straße, die zum Dorf hinabführt. Wie könnte es mehr als diese eine geben? Natürlich führt dieselbe Straße auch wieder von dort weg, und es passiert absurd leicht, sie zu übersehen. Es gab einmal ein Straßenschild, an der Landstraße zwischen Treadangel und Penzance, direkt vor einer fiesen Kurve und hinter einem Hügel. Auf dem Schild stand St. Piran 312 Meilen, doch das war, wie es scheint, nicht ganz richtig, denn es wurde übermalt, so dass fortan St. Piran 4 Meilen daraufstand. Später verschwand das Schild ganz; gestohlen, sagten manche, wegen des Alteisenwerts.

Soweit man es erkennen konnte, hatte der Verlust des Straßenschildes keinerlei Auswirkungen für das Dorf. Nur wenigen fiel überhaupt auf, dass es nicht mehr da war. Nur die zähesten Urlauber fuhren je so weit; die meisten bevorzugten die großen Surfstrände von Newquay oder die idyllischeren Fischerorte Looe, Mevagissey oder Fowey. Die, die es bis nach St. Piran schafften, um dort eines der Häuschen an der Steilküste zu mieten oder in Hedra und Moses Penhallows Bed & Breakfast abzusteigen – nun, das waren die wirklich Entschlossenen. Sie rollten aufs Hafengelände, fielen erschöpft aus ihren Autos und wedelten triumphierend mit ihren Straßenatlanten. »Wir haben euch gefunden«, jubelten sie dann. »Wir haben euch gefunden!«

Stolz waren sie vor allem darauf, dass sie die Serpentinen der Stichstraße gemeistert hatten, die die vier Meilen von der Hauptstraße herunterführte. Schon bald nach der Abzweigung wird der Weg einspurig, und die Hecken in diesem Teil von Cornwall sind so furchtbar hoch, dass man keinen Blick auf das Dorf hinunter erhaschen kann. Wer zufällig abgefahren war, gab oft gleich oben bei Bevis Magwiths Farm auf.

Kein Wunder also, dass die Bewohner von St. Piran längst die Hoffnung aufgegeben hatten, ihren Lebensunterhalt durch vorbeikommende Touristen zu verdienen. Abgesehen vom Bed & Breakfast der Penhallows, das oberhalb des Hafens lag, dem steinigen kleinen Strand und Kenny Kennets zweifelhaften Kunstwerken gab es nur wenig, was Touristen anlocken konnte. Einen Parkplatz zu finden war manchmal schwierig; es gab nur sechs Stellplätze auf dem kostenpflichtigen Platz am Hafen. Im Dorfladen gab es nur das Nötigste; für Postkarten oder Strandbekleidung oder Souvenirs war kein Platz. Das Petrel Inn war dunkel und eng und alles in allem wenig einladend. Es gab keine Bootstouren, keinen Minigolfplatz, keine Restaurants, nicht einmal ein anständiges Café. Hedra und Moses Penhallow warben mit Cream Tea und Kaffee, doch ihr Wohnzimmer brachte es fertig, mit den ausgeblichenen Gardinen und den billigen italienischen Verzierungen so unattraktiv zu wirken, dass sich nicht einmal zur Hochsaison viele Interessierte dort einfanden.

An dem Tag, an dem Kenny Kennet den Wal sah und an dem der nackte Mann am Strand von St. Piran gefunden wurde, stand nur ein einziges Auto auf dem Bezahlparkplatz. Ein weißes Mercedes-Coupé. Es war abgeschlossen. Jeremy Melon blickte durch die Fenster ins Auto. »Nichts«, sagte er zu Polly Hocking, der Frau des Pastors.

»Wonach suchen Sie denn?«

»Ich weiß nicht genau.« Er richtete sich auf. »Irgendeinen Hinweis darauf, wem es gehören könnte.«

»Denken Sie, es könnte ihm gehören? Dem Mann vom Strand?«

Jeremy nickte. »Wie soll er sonst hergekommen sein?«, fragte er.

»Vielleicht«, sagte Polly Hocking, die einen Hang zum Dramatischen hatte, »wurde er von einem Schiff gespült.«

»Möglich.« Jeremy versuchte, den Kofferraum zu öffnen. »Oder er ist heute Morgen hergefahren, spazieren gegangen, hat sich entschieden, schwimmen zu gehen, und wurde von der Strömung erfasst …«

»Splitterfasernackt?«

»Das soll es geben. Vielleicht hatte er seine Badehose vergessen.«

»Ob wir wohl die Polizei rufen sollten?«

»Vielleicht«, sagte Jeremy. Er wandte sich von Polly ab, um auf den Hafen hinauszublicken. »Aber jetzt noch nicht. Wir sollten warten, bis er aufwacht.«

»Sein Parkschein läuft bald ab«, sagte Polly.

Jeremy zuckte mit den Achseln. »Wann hatten wir das letzte Mal eine Politesse in St. Piran?«

Am Ende der Hafenmauer, dort, wo die Wellen brachen, außer Sichtweite des Dorfes, saß Charity Cloke gegen den harten Stein gelehnt. Sie beachtete den feuchten Sand nicht. Casey Limber saß neben ihr. Beide wichen dem Blick des anderen aus. Stattdessen konzentrierten sie sich auf die schweren heranrollenden Wellen und das Eintauchen der Silbermöwen.

Wieso war Casey Limber an diesem Morgen unterwegs zum Strand gewesen? Er hatte keinen Grund, dort zu sein, es sei denn, er war auf der Suche nach Charity Cloke – und es gibt einige, die sagen, dass es genau so war, obwohl Casey das bis heute bestreitet. Es war also eine zufällige Begegnung; und auch wenn es nicht ganz das Rendezvous war, das sich Casey vielleicht gewünscht oder vorgestellt hatte, führte schließlich eins zum anderen, und das Ergebnis für Casey (genau wie für Charity) darf als positiv bezeichnet werden. Wir schaffen unser eigenes Glück, wie Martha Fishburne immer sagte.

»Was für ein komischer Tag«, sagte Casey. Er fühlte sich Charity so nah, dass er glaubte, ihr Herz schlagen zu hören.

»Lass uns ein bisschen Luft schnappen gehen«, hatte er zu ihr gesagt, als sie das Haus des Arztes in der Fish Street verlassen hatten, und anstatt zu Boden zu blicken und den Kopf zu schütteln, wie sie es einen Tag zuvor vielleicht getan hätte, hatte Charity genickt. Und so waren sie am Hafen vorbeigezogen, ihren Pudel im Schlepptau, und schließlich hier gelandet, wo sie dem gebrochenen Rhythmus der Wellen und der Gischt zusahen, die gegen die uralten Felsen klatschten.

»Glaubst du, er wird wieder gesund?«, fragte Charity.

»Wir haben getan, was wir konnten. Er ist in guten Händen. Wenn ihm jemand helfen kann, dann Doctor Books.«

»Er ist ja gar kein richtiger Arzt mehr.«

»Natürlich ist er ein richtiger Arzt. Er ist bloß in Rente. Das heißt nicht, dass er nicht mehr weiß, was zu tun ist.«

»Meinst du, sie rufen einen Krankenwagen?«

»Kann sein.« Casey streckte seine langen Beine aus. »Das letzte Mal haben sie hier einen gerufen, als Dorothy Restorick ihr Baby bekam.«

»Ich weiß noch.« Charity lächelte.

»Er hat vier Stunden gebraucht, um herzukommen.«

»Manche sagen fünf.«

»Als der Wagen kam, war das Baby schon abgestillt.«

Sie lachten, und für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke.

Er war älter als sie, aber nicht viel. Er kam aus Port Nevis in Roseland und hatte in Mousehole Netze geflickt. Jetzt lebte er ganz allein in St. Piran, in zwei kleinen Zimmern oben im Haus des Hafenmeisters.

»Hast du schon mal einen Mann so gesehen?«, fragte sie ihn.

»Wie denn?«, fragte er unschuldig.

»So angespült, am Strand«, sagte sie, doch sie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Als er sie küsste, war das nicht geplant. Es geschah nicht, weil er zu nah an sie herangerutscht war oder weil er seinen Arm um sie gelegt hatte. Es war eher wie das Eintauchen eines Sturmvogels in die dunklen Wellen, wie magnetische Anziehungskraft. So wenig Zeit war vergangen, seit der nackte Mann aufgetaucht war, seit Kenny Kennet den Wal gesichtet hatte. Und doch veränderten sich die Dinge bereits. Charity wusste das, als sie die Essenz von Casey Limber einatmete. Sie wusste, wenn dies gestern gewesen wäre, würde sie nicht in Casey Limbers Armen liegen. Aber heute war nicht gestern.

»Alles ist vergänglich«, hätte Pastor Alvin Hocking gesagt. »Alles muss vergehen.«

»Alles ist vergänglich«, flüsterte sie, als Casey Limbers Zunge anfing, ihre Lippen zu erkunden.

Er wich zurück und sah sie an.

»Jeder Tag ist ein neuer Tag«, sagte sie. »Ich weiß nicht, ob ich das vorher wirklich verstanden habe.«

»Klar ist er das«, sagte er und küsste sie erneut.

»Aber dieser Tag ist neuer als neu. Wir brauchen ein anderes Wort, um diesen Tag zu beschreiben.«

»Wie wär’s mit perfekt?«, schlug er vor.

»Nein, das ist nicht das richtige Wort.« Sie schmiegte sich in den feuchten Sand und erwiderte seinen Kuss. »Aber es trifft’s schon ganz gut.«

3Immer ein guter Anfang

»Ich muss Ihnen sagen, ich bin gar kein richtiger Arzt.«

Er lag unter einem frischen Laken, trocken und warm. Seine Augenlider fühlten sich an, als hätte man sie zusammengeklebt.

»Das heißt, ich bin schon ein richtiger Arzt. Aber ich praktiziere nicht mehr.«

Er zwang sich, die Augen zu öffnen und nach der Quelle dieser Worte zu suchen. Er drehte den Kopf.

In der Ecke des Raumes, neben der Tür, stand eine verschwommene Gestalt. Die Gestalt sprach.

»Weiß Gott, wenn man in einem Ort wie diesem hier lebt, kann man sich nie zur Ruhe setzen. Die Jungs oben in Truro sagen mir immer wieder, ich soll die Leute einfach wegschicken. Sie sagen, früher oder später wird mich irgendein undankbarer Nichtsnutz verklagen, und was mach ich dann, hm? Natürlich nehme ich mir vor, keine Patienten mehr anzunehmen. Und dann, bevor ich mich versehe, kommt so ein armer Wicht mit einem Nagel im Fuß vorbei oder einer Gräte im Hals, und was soll ich da machen? Was ist mit dem Eid des Hippokrates? Da wird jemand angeschleppt, halbertrunken und durchgefroren – was dann?«

Die Gestalt verstummte für einen Augenblick, um ausgedehnt und übertrieben an einer kurzen Zigarre zu ziehen. Sie blies eine Ladung Rauch in die Luft und hustete.

Joe Haak blinzelte. Wo war er? Wessen Bett war das? Er versuchte, auf den Mann scharfzustellen, der da redete, doch die Anstrengung tat seinen Augen weh. Er kniff sie wieder zu.

»Wo bin ich?«

»Gute Frage. Sehr gute Frage. Brauchen Sie eine Karte? Oder reicht die Postleitzahl?«

»Ein Name würde helfen.« Er versuchte, sich an die Ereignisse des Vortages zu erinnern. Er hatte eine Reise unternommen. Eine lange Reise. Er war im Wasser gewesen. Sein Name war aus einem Hut gezogen worden. Aus was für einem Hut? Er versuchte sich aufzurichten, doch seine Muskeln fühlten sich lächerlich schwach an.

»Was, mein Name? Oder der Name dieses gottverlassenen Kaffs hier?« Der Arzt, der kein richtiger Arzt war, zog wieder an seiner Zigarre und drückte dann das, was von dem Stummel übrig war, in eine kleine Schüssel aus Glas. »Mein Name ist Books. Mallory Books. Ich würde eigentlich Doctor Books sagen, aber wenn ich das mache, könnten Sie mich verklagen.«

Joes Zunge fühlte sich in seinem Mund unnatürlich groß an. »Wieso sollte ich Sie verklagen?« Verstand der Arzt, was er da sagte? Er versuchte wieder, seine Augen zu öffnen. Wenn er sie nur einen Schlitz weit öffnete, brannten sie vielleicht nicht so.

»Wer weiß?« Der Arzt hatte offenbar Erfahrung mit undeutlicher Sprache. »Vielleicht, weil ich Ihnen das Leben gerettet habe? Nicht jeder weiß diesen gesegneten Zustand zu schätzen, den wir Leben nennen.«

»Ah.« Joe ließ sich ins Bett zurückfallen. Also lebte er. Der Gedanke erfüllte ihn mit unerwarteter Erleichterung. »Haben Sie … mir das Leben gerettet? Ich meine … wirklich?«

»Ich und ein paar andere. Wie es aussieht, verdanken Sie Ihr Leben einem Mädchen namens Charity, einer Krankenschwester namens Aminata und ein paar hilfsbereiten Trägern. Ich habe nur dafür gesorgt, dass Sie schön warm bleiben.«

»Danke.« Joe schloss wieder die Augen und hatte für einen Moment das Gefühl, auf dem Wasser zu treiben. Wir haben Lose gezogen, sagte eine Stimme in seinem Kopf. Du hältst den Kopf hin, Kumpel. Du.

Als er seine Augen wieder öffnete, war der Arzt verschwunden. Er schlief ein.

»Ich dachte mir, Sie möchten vielleicht was essen.« Doctor Books saß wieder neben seinem Bett. Der Raum war jetzt dunkler. »Suppe? Setzen Sie sich auf. Das tut Ihnen gut.«

»Danke.« Diesmal kostete ihn das Aufrichten weniger Mühe, und seine Zunge schien wieder auf Normalmaß geschrumpft zu sein. »Wo bin ich?«

»Hatten wir die Frage nicht schon?«

»Hatten wir? Ich erinnere mich nicht an die Antwort.«

»Das tun die wenigsten.« Der Arzt stellte ein Tablett auf sein Bett. Heiße Suppe und ein Becher Tee.

Joe griff nach dem Tee und trank den Becher in wenigen Zügen leer. Er machte sich an die Suppe. Als er aufsah, brannten seine Augen nicht mehr. »Also, wo bin ich?«, fragte er noch einmal.

Der Arzt ließ sich in einen Ohrensessel sinken. »Ich sage Ihnen was«, sagte er. »Ich beantworte Ihre Frage, wenn Sie meine beantworten.«

»Okay.«

»Was in Gottes Namen haben Sie splitterfasernackt am Strand zu suchen gehabt? Um diese Jahreszeit?«

Nackt? Joe schämte sich. Sich auszuziehen hatte sich ganz natürlich angefühlt. Das Meer war dunkel gewesen und der Strand menschenleer. Die bittere Kälte des Wassers hatte ihn überrascht. »Ich weiß es nicht genau.«

»Dann versuchen wir es mal hiermit: Wer sind Sie? Woher kommen Sie?«

Wir haben deinen Namen aus dem Hut gezogen, Kumpel, sagte die Stimme in seinem Kopf. Du hältst den Kopf hin.

Er spürte, wie sein Herz schneller schlug.

Der Arzt griff in seine Innentasche und holte einen altmodischen Stift und ein ledergebundenes Notizheft hervor. »Ich notiere.«

»Muss ich antworten?«

»Das ist immer ein guter Anfang«, sagte der Arzt. »Das hat man mir im Studium beigebracht. Zuerst die Identität des Patienten klären. Also … Name?«

Joe versuchte, irgendetwas zu stottern, doch es gelang ihm nicht. Seine Zunge schien wieder anzuschwellen. Er konnte sich natürlich einen Namen ausdenken, doch dazu war Phantasie notwendig.

»Sie kennen Ihren eigenen Namen nicht?« Es klang ein wenig ungeduldig.

Joe Haak war ein ehrlicher junger Mann, und Unaufrichtigkeit lag nicht in seiner Natur. Dies mochte ein Überbleibsel der dänisch-lutheranischen Werte sein, die ihm sein Vater vermacht hatte. Oder des sanfteren englischen Hippie-Glaubens, den seine Mutter ihm beigebracht hatte. Doch Joe schüttelte den Kopf.

»Wissen Sie, woher Sie kommen?«

Ja, wo kommen wir her? Diese Frage bedurfte einiger Überlegung. Wenn er diesen Arzt schon nicht anlügen konnte, könnte er vielleicht die Augen schließen und abwarten, bis die Fragerei vorüber war.

Der Arzt legte mit einem Seufzen seinen Stift zur Seite. »Also Amnesie? Ist es das?«

Amnesie wäre herrlich. Du hältst den Kopf hin, Kumpel. Wie wunderbar es wäre, sich nie wieder an diese Worte zu erinnern. »Amnesie?«, wiederholte er.

Doch der Arzt verstand seine Antwort als Bestätigung. »Amnesie also. Verstehe. Gut, ich verrate Ihnen was, Mr Jason Bourne oder wer auch immer Sie zu sein behaupten. Sie haben zu viele Romane gelesen, zu viele Filme gesehen. Amnesie gibt es nicht – nicht auf die Art, wie Sie es sich vorstellen. Niemand wacht auf und hat plötzlich seinen Namen vergessen. Schwere Hirnverletzungen können üble Sachen mit dem Gedächtnis anstellen, aber abgesehen von ein paar Schnittwunden und blauen Flecken scheinen bei Ihnen Körper und Gehirn vollkommen intakt zu sein. Also bitte keine Spielchen mehr, wenn Sie weiter meine Suppe essen wollen. Ist das Ihr Auto da draußen auf dem Parkplatz? Das weiße?«

»Ja.«

»Wo ist der Schlüssel?«

»Keine Ahnung. Vielleicht irgendwo am Meeresgrund. Im Bauch des Wals. Wer weiß?«

Books gluckste. »Da war also doch ein Wal! Und wir dachten alle, Kenny hätte ihn sich ausgedacht.« Er erhob sich aus seinem Sessel.

»Joe. Ich heiße Joe.« Er streckte die Hand aus, und der Arzt schüttelte sie.

»Freut mich, Sie kennenzulernen, Joe. Werden Sie mir auch verraten, woher Sie kommen? Oder was Sie unten am Strand vorhatten?«

Joe seufzte tief. »Hat man Ihnen das auch im Studium beigebracht?«, fragte er. »Müssen Sie immer alles wissen?«

»Um ehrlich zu sein«, sagte Books, »kann ich mich kaum an irgendwas erinnern, was ich im Studium gelernt habe.« Er schrieb den Namen Joe in sein Notizheft. »Lohnt sich die Mühe, nach dem Nachnamen zu fragen? Nein? Also gut.« Er klappte das Heft zu und nahm Suppenteller und Becher. »Sie sind ein Gast in meinem Haus«, sagte er. »Heute Abend geht auf mich. Ab morgen werde ich zehn Pfund pro Tag berechnen. Suppe nicht inklusive. Genausowenig Tee. Verstehen wir uns?«

»Ja«, sagte Joe und nickte sanft. »Ich denke schon.«

»Ich habe noch ein paar Sachen, die mir nicht mehr passen. Ich bringe sie Ihnen runter.«

»Danke sehr.«

Eine nicht unangenehme Pause setzte ein. »Aus der City«, sagte Joe nach einer Weile.

»Was?«

»Sie wollten wissen, woher ich komme. Ich komme aus der City.«

»Penzance?«, fragte der Arzt.

Jetzt musste Joe lachen. »Nein. Aus der City of London.«

»Ah. Diese City.«

»Und ich heiße Haak. Joe Haak.«

»Verstehe.« Dr. Books verließ den Raum, doch dann war er wieder da. »Ich könnte ein bisschen Milchreis besorgen«, sagte er. »Aus der Dose.«

»Das wäre wunderbar.«

4Das ist ein verdammter Finnwal

Als er an dem grauen Herbstmorgen nach seiner unkonventionellen Ankunft in St. Piran aus dem Haus des Arztes trat, spürte Joe bereits eine gewisse Dissonanz an diesem Ort. Es kam ihm so vor, als habe sich die Realität in diesem Dorf auf beunruhigende Weise verschoben – wie eine Variation der Schwerkraft oder ein Wechsel in der Zusammensetzung atmosphärischer Gase. Vielleicht hatte das kurze Koma, aus dem er aufgewacht war, sein Gleichgewichtszentrum durcheinandergebracht. Das Haus zu verlassen fühlte sich an wie sein erster Ausflug in eine fremde Welt. Er hatte Architekten vom Genius loci, dem besonderen Geist eines Ortes, reden gehört, als fände im Erdboden eine Art Alchemie statt oder als könnte das Zusammentreffen von Ley-Linien einen Ort mit mystischen Eigenschaften aufladen. Irgendetwas an diesem Dorf schien solche Vorstellungen zu bestätigen. Es schmiegte sich so perfekt in die Krümmung des Hangs, und die gewundenen Straßen und Granitmauern griffen die natürlichen Formen der Felswände dahinter auf. Tatsächlich wäre es schwierig, sich diese Bucht ohne das Dorf vorzustellen, als wären diese niedrigen Mauern und Schieferdächer Teil der örtlichen Geologie, als hätten Meer und Wind sie aus dem Felsen gemeißelt.

Er war erst ein kurzes Stück vom Haus des Arztes gegangen, und schon versuchte Joes innerer Kompass diesen neuen Ort zu begreifen. Es gab keinen Straßenlärm. Kein Brummen von Tausenden Motoren, keine schleifenden Getriebe, keine Hupen. Trotzdem war es nicht still. Möwen kreischten oben auf den Dächern, Luftwachen, die die Landschaft mit ihrem Geschrei absteckten. Es gab das Geräusch des Ozeans, der steigenden Flut und die Bewegung von Wasser und Wind. Irgendwo flatterten ein Tau und ein Segel, vom Wind angetrieben. Er holte tief Luft, und da war der vertraute Atlantikgeruch nach Salz, nassem Sand, Algen und Fischschuppen. Wenn es überhaupt ein Rezept gab, um einem die Angst aus den Knochen zu ziehen, dann schien dieses Dorf es zu besitzen. Er machte kehrt und ging den Hang hinab. In seinem Blut regte sich etwas. Er verspürte den Drang, sich umzusehen, zum Ufer hinunterzugehen und das Knirschen von Kies unter den Füßen zu spüren. Vielleicht würde er dort seine Kleider, seine Geldbörse, seinen Autoschlüssel finden. Vielleicht könnte er die Stelle finden, an der er so entschlossen in die kalten Wellen marschiert war.

Bei Tageslicht sah alles ganz anders aus. Der einzige Eindruck, den er bisher von dem Dorf gehabt hatte, war im schwarz-weißen Licht seiner Scheinwerfer gewesen. St. Piran war am Ende einer quälend kurvigen Straße in Sicht gekommen, und kein einziges Licht war in der grauen Reihe von Häusern zu sehen gewesen, die ihn begrüßt hatten. Noch weiter zu fahren war nicht möglich. Er hatte am Kai angehalten, um Viertel vor fünf am frühen Morgen, und hatte eine Weile dagesessen, den Geräuschen des Meeres gelauscht und dieselben Aromen eingesogen, die er jetzt einsog. Und doch, wie trostlos und freudlos ihm da alles vorgekommen war. St. Piran hatte sich bei der ersten Begegnung wie Stein gewordene Verzweiflung angefühlt. Heute dagegen sah er Farben und Texturen, er sah gekalkte Wände und Spuren von Moos an den Steinen, gelbe Flechten in den Fugen und blassblaue Haustüren. Er lief die Straße entlang und gelangte zu einem kleinen Platz. Das Wetter war heute nicht sonderlich freundlich. Es ging ein steifer Wind, zu dem sich die ersten kalten Peitschenhiebe eines Herbststurmes gesellten. Der Himmel war so grau wie ein Kriegsschiff. Doch jemand auf dem Platz rief ein fröhliches »Hallo«, und Joe wandte instinktiv den Kopf, um zu sehen, ob der Gruß vielleicht ihm zugedacht war. Eine Frau mit kantigem Gesicht und einer Schürze war aus einem schmalen Geschäft getreten und lächelte ihn an.

»Guten Morgen.«

Ein Lächeln hat etwas Ansteckendes, und Joe merkte, dass seine eigene Miene sich aufhellte. Sie würden jetzt alle bei der Arbeit sein. Seine Kollegen. Sauber aufgereiht an ihren Schreibtischen, vor Computerbildschirmen hockend oder Anweisungen in Telefone bellend. Falls es überhaupt noch Arbeit gab. Sein Name würde inzwischen überall bekannt sein, selbst unter Menschen, die er nie getroffen hatte. Vielleicht sogar hier, dachte er. Vielleicht hatte die Nachricht das Dorf noch vor ihm erreicht.

Eine Straßenecke weiter war der Hafen, und da stand sein Auto, allein auf dem kleinen Parkplatz. Er ging darauf zu und versuchte, die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Egal. Wohin hätte er schon fahren können?

Eine Frau eilte an ihm vorbei, mollig und gutgelaunt, in einem Blümchenkleid. »Guten Morgen, mein Hübscher«, sagte sie im Vorbeigehen.

»Guten Morgen.« Er sah ihr nach. Ihr Gesicht war rosa und verwittert gewesen. Sie hatte ihm zugenickt, als ob sie sich kannten.

Konnte Trostlosigkeit tatsächlich von so kurzer Dauer sein? War der Gruß einer Fremden schon genug, um ihn von der düsteren Vorahnung zu befreien, die er beim ersten Betreten dieser Uferanlage verspürt hatte? Joe holte tief Luft. Er musste nachdenken. In einer perfekten Welt hätte er jetzt ein Whiteboard und eine Auswahl farbiger Stifte. Er würde oben die Probleme auflisten und sich mit Pfeilen durch die Optionen arbeiten. Er könnte die Frage In wie großen Schwierigkeiten stecke ich? aufschreiben. Darunter einen Pfeil, der zu gewaltige Schwierigkeiten führte und einen alternativen Pfeil zu mittelschwere Schwierigkeiten und dazu eine Optionsbox – gehe links für stell dich der Polizei, gehe rechts für abhauen!.

An der Landspitze führte der Fußweg außen um eine Felsformation herum. Dahinter begann der Kies und der Sand. Das war der Strand. Er hatte ihn in der Dunkelheit gefunden, sich ans feuchte Ufer gesetzt und das erste Leuchten des Sonnenaufgangs betrachtet. In der Dämmerung hatte er, von einem plötzlichen Verlangen getrieben, seine Kleider ausgezogen und war ins Meer gegangen. Die scharfe Kälte des Atlantiks hatte sich beinahe kathartisch angefühlt.

Die Felsen boten nur wenig Schutz vor dem Wind, der den Strand heraufblies, und die angewehte Gischt machte die Steine rutschig. Joe zog den alten Dufflecoat des Arztes enger um sich und setzte die Kapuze auf. Soweit er sehen konnte, war niemand am Strand außer einem Strandgutsammler, der über die Steine gebeugt stand. Joe ging bis zum Wasser hinunter und kletterte über die Felsen, die sich bis ins Meer erstreckten. Er versuchte sich zu erinnern, wo er seine Kleider gelassen hatte, doch fand keine Stelle, die ihm bei Tageslicht bekannt vorkam. Regen und Sprühnebel stachen ihm ins Gesicht. Das Meer war grau wie Stahl.

Und dann fiel ihm etwas ins Auge, zwischen den Felsen, ein Stück das Ufer hinauf. Es sah aus wie eine Säule aus Gischt, die ganz in der Nähe der Flutlinie aus dem Wasser aufstieg. Er schlidderte ungeschickt die Felsen hinab und marschierte über den Strand. Eine Erinnerung regte sich. Er konnte doch nicht wirklich da sein, oder? Direkt am Sandstrand? War das Wasser da tief genug für einen Wal?

Und da war er, unfassbar groß im seichten Wasser, und schlug mit seiner gigantischen Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche ein.

Der Strandgutsammler hatte ihn auch gesehen. Er rannte auf Joe zu und wedelte mit den Armen.

Joe lief los. Der Wal lag nur noch halb im Wasser, er wand sich und schlug im Schaum um sich. Er war schwarz-grau mit weißen Streifen und an der Flanke voller Narben, wie der Überlebende einer harten Schlacht. Ein roter Schleier zog sich durchs Wasser, möglicherweise Blut aus einer Verletzung.

»Mein Gott, was ist das?«

Der Strandgutsammler mit dem gelben Südwester war gebannt stehen geblieben, nur wenige Meter hinter ihm. »Das ist ein Wal. Ein verdammt großer Finnwal.«

Eine hohe Welle kam auf den Strand zugerollt. Als sie den Wal erwischte, schlug das Tier seine Schwanzflosse gegen die Welle und wurde wie ein riesiges Fass mit dem Kopf voran aus dem Wasser den Sand hinaufgetragen.

»Vorsicht!« Joe krabbelte rückwärts durch den Kies. »Der strandet!«

Die Welle, die ihn angespült hatte, zog sich jetzt wieder zurück, und der Wal blieb allein zurück, sein Kopf und die vorderen Flossen lagen auf Sand, der Schwanz bewegte sich noch immer im Wasser.

»O mein Gott«, brüllte der Strandgutsammler. »Das verdammte Ding ist gestrandet!«

Es sprach für Kenny Kennet, der von den Fundstücken am Ufer lebte, dass er diesen Wal nicht als verwertbares Geschenk aus der Tiefe betrachtete. Stattdessen schien sein einziger Instinkt darin zu bestehen, das Tier zu schützen und es sicher zurück ins Meer zu bringen.

Doch der Wal hatte etwas Beängstigendes an sich, noch immer lebend, noch immer atmend, riesig und gefährlich. Er konnte jederzeit zur Seite rollen und einen Mann unter sich begraben.

»Wir müssen ihm helfen«, sagte Joe. »Wir müssen ihn zurück ins Wasser bringen.«

Kenny sah ihn mit einem merkwürdigen Blick an. »Ich kenne Sie.«

»Ach ja?«

»Ich hab Sie gestern vom Strand weggetragen. Wir haben Sie da vorne gefunden.« Er nickte in Richtung der östlichen Klippen. »Wir dachten, Sie sind tot.«

»Also haben Sie mir das Leben gerettet?«, fragte Joe.

»Sozusagen«, meinte Kenny. So wenig es in der Natur des Strandgutsammlers lag, einen Wal als Profitgelegenheit zu betrachten, schien er sich irgendetwas von diesem Fremden zu erwarten.

»Vielen Dank.« Joe konzentrierte sich wieder auf das sich quälende Wesen im Sand. »Wir müssen was tun. Wir können ihn nicht einfach da liegen lassen.« Doch schon als er das sagte, spürte Joe, wie ihn Hilflosigkeit überkam. Was konnte man schon für ein so großes Tier tun? »Ich bleibe hier bei ihm. Sie gehen los und holen Hilfe.«

Kenny zögerte. Ein großer Ruck ging durch die Lungen des Tiers, ein Schwall Gischt schoss aus dem Atemloch, und der Körper schien ein wenig tiefer in den Sand einzusacken. »Besser, Sie gehen«, sagte Kenny. »Die glauben Ihnen eher als mir. Bei mir denken sie, das ist bloß eine meiner Geschichten. Die kennen mich zu gut.«

»Wir bräuchten eine Armee«, sagte Joe. »Wir brauchen mindestens fünfzig Mann, um diesen Wal zu bewegen. Vielleicht hundert.«

»Die finden Sie im Dorf. Schnell. In einer halben Stunde erreicht die Flut den Höchststand.«

Ein plötzlicher Windstoß schob eine große Welle den Strand hinauf, und die beiden Männer mussten zurückspringen. Für einen kurzen Moment sah die Situation für den Wal vielversprechend aus. Das Tier schien von der Welle leicht angehoben zu werden, doch wenn überhaupt, wurde er nun nur noch weiter den Strand hinaufgetragen. Als der Wal liegen blieb, drehte sich der Kopf ganz leicht und kippte zu einer Seite, und Joe sah ihm plötzlich direkt ins Auge. Eine schreckliche Botschaft der Hoffnungslosigkeit schien direkt aus dem Herzen des Tieres zu kommen.

Wenn Jeremy Melon seine Rede beim Fest des Wales hielt, sprach er auch diesen Moment an. Jeremy beschrieb ihn als Wendepunkt, als einen dieser seltenen Momente, in denen die Entscheidungen, die ein Mensch trifft, den weiteren Verlauf seines Lebens beeinflussen können. »Der Großteil des Lebens«, sagte Jeremy dann, »ist wie die Fahrt auf einer Autobahn. Wir haben keine andere Wahl, als immer geradeaus zu fahren. Kontrollieren können wir nur die Reisegeschwindigkeit. Aber ab und zu kommen wir an einer Ausfahrt vorbei. Wir haben nur einen Augenblick, um uns zu entscheiden. Wir können auf der Autobahn bleiben, und es ändert sich nichts. Aber fahren wir ab, kommen wir in eine uns unbekannte Stadt. Im Laufe weniger Tage«, sagte Jeremy, »ist Joe Haak mehrere Male von der Autobahn abgefahren. Joe war ein Mann, der Entscheidungen traf. Er traf Entscheidungen und war bereit, die Konsequenzen zu tragen.«

War es so einfach? Was den Wal angeht, gebührt ein Teil der Ehre Kenny Kennet, weil er Joe antrieb. Doch in diesem Moment der Unentschlossenheit, mit der Aussicht konfrontiert, in einer fremden Stadt hinter geschlossenen Türen eine Armee zu mobilisieren, blickte Joe ins Auge des Finnwales. Uns trennt gar nicht so viel, dachte Joe. Wir sind beide Säugetiere. Wir atmen dieselbe Luft. Wir betreten diese Welt durch einen blutigen Geburtskanal, wir halten uns mit aller Kraft an diesem zerbrechlichen, vergänglichen Moment der Magie fest, den wir Leben nennen. Und dann, eines Tages, gehen wir. Wir hätten beide auf dieselbe Weise abtreten können, überlegte Joe. Auf demselben Streifen Sand.

»Ich gehe«, sagte Joe.

5Der Fisch ist tot

Polly Hocking, die Frau des Pastors, würde sagen, dass das erste Überraschende, an das sie sich von diesem Herbstmorgen erinnern konnte, der Anblick eines jungen Mannes in einem Dufflecoat war (der ihm einige Nummern zu groß war), der auf dem Kai auf das Dorf zugelaufen kam und wie ein Wahnsinniger mit den Armen ruderte. Sein dünnes Rufen wurde fast vollständig vom Wind davongetragen, und doch war klar, dass er brüllte. Er packte den ersten Menschen an den Schultern, dem er begegnete, und das war, wie es der Zufall so wollte, der alte Garrow. Polly sah, wie sich eine lebhafte Unterhaltung entspann, mit vielen Fingerzeigen. Dann drehte sich der junge Mann um und lief weiter. Der alte Garrow machte sich in einem Tempo, das ihm gar nicht ähnlich sah, über die Ufermauer auf in Richtung der Landspitze, ohne sich auch nur einmal umzusehen.

»Was ist da draußen nur los?«, fragte Polly.

Sie saß im Wohnzimmer des Harbour Bed and Breakfast und trank Tee mit Demelza Trevarrick. Tee war im Harbour B&B eine sicherere Wahl als Kaffee.

»Meine Liebe, das wird bloß ein Tourist sein, der seinen Hund verloren hat oder etwas in dieser Art.« Demelza war Autorin von Liebesromanen. Sie empfand es nicht als sonderlich dramatisch, wenn ein Urlauber auf dem Kai mit den Armen ruderte. Verträumt rührte sie Zucker in ihren Tee.

»Der scheint recht aufgeregt zu sein.« Polly stand auf, um besser durchs Fenster sehen zu können.

»Er ist jung – wie du. Die Jungen haben es immer eilig.«

»Ich habe es nie eilig.«

»Meine Liebe, natürlich. Du hast mit siebzehn geheiratet. Wenn das nicht ungestüm ist, weiß ich es auch nicht.«

Der junge Mann hatte jetzt Daniel und Samuel Robins erreicht. Polly und Demelza beobachteten sie durch das Fenster. Wieder wurde viel gewinkt und mit dem Finger gezeigt, und dann rannten auch die beiden Fischer in dieselbe Richtung los.

»Ob es da vielleicht brennt?«, überlegte Polly.

»Am Strand? Da gibt es nichts, was brennen könnte.«

»Ich glaube, das ist der junge Mann, den wir am Strand gefunden haben«, sagte Polly.

Die Tür des B&B sprang auf, und der Mann stand vor ihnen, durchnässt, zerzaust und mächtig außer Atem. »Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen, Ladys«, sagte er.

»Du liebe Zeit! Und man hat uns noch nicht einmal vorgestellt«, sagte Demelza.

»Wir brauchen hundert Helfer. Am Strand liegt ein Wal.«

»Gute Güte!« Demelza erhob sich bedächtig. »Wenn Sie zwanzig finden, haben Sie Glück. Wir sind hier ja nicht in Penzance.«

Von der Aufregung angezogen, kam Moses Penhallow, rotgesichtig und keuchend, mit seiner Schürze aus der Küche. »Ein Wal?«, schnaubte er, als man ihm alles erklärt hatte. »Das ist bestimmt kein Wal. Ein Tümmler vielleicht.«

»Egal, was es ist, wir brauchen Ihre Hilfe.« Joe war bereits wieder draußen. »Gibt es im Dorf eine Kirchenglocke?«, rief er über die Schulter. »Oder ein Signalhorn?«

»Die Kirchenglocken werden nicht mehr geläutet. Die sind nicht sicher. Gehen Sie zum Hafenmeister.« Polly Hocking zeigte auf das Haus am Rande der Klippe. »Der schießt eine Rakete ab.«

»Danke.«

»Wir trommeln noch mehr Leute zusammen.«

St. Piran ist keine große Gemeinde. Die Einwohnerzahl betrug, wie Dr. Mallory Books Joe anvertraut hatte, dreihundertundsieben. »Dreihundertundacht«, hatte Joe mit einem Lächeln erwidert. Das war gestern gewesen. Heute schien die Aussicht, genügend dieser Seelen an einem elendig rauen Tag aus ihren Häusern zu locken, nicht sehr vielversprechend. Joe lief die Steintreppe zum Haus des Hafenmeisters hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend.

Captain Abel O’Shea war schwerhörig. In St. Piran sagte man, er sei taub. »Tauber als ein Stein«, würde Martha Fishburne Joe einige Tage später erklären. Der alte Hafenmeister stand wie ein Wachposten in der Tür seines Hauses, während Joe seine Geschichte wiederholte.

»Ein was?«, fragte er, als der junge Mann fertig war.

»Ein Wal.«

»Ein Aal?«

»Nein, kein Aal. Ein WAL! Ein riesengroßer Wal!« Joe breitete die Arme aus, um die Größe des Tiers zu vermitteln.

Ein junger Mann kam die Treppe im Flur des Hauses heruntergelaufen. Er hatte die Unterhaltung offenbar verfolgt. »Er will, dass Sie eine Rakete abschießen, Captain.«

»Eine was?«

»Ich mach das.« Der junge Mann beugte sich am Hafenmeister vorbei und streckte die Hand aus. »Ich bin Casey Limber.«

»Sind Sie einer von denen, die mich gerettet haben?«

»Ich habe Sie getragen – ein kurzes Stückchen.«

»Vielen Dank.«

»Sie werden es nicht verstehen, aber eigentlich sollte ich mich bei Ihnen bedanken.« Casey grinste. »Ich erklär’s Ihnen, wenn wir Zeit für ein Bier im Petrel haben. Erst mal schieße ich die Rakete ab.«

»Danke.«

»Da vorn wird der Fisch abgepackt.« Casey deutete auf eine Lagerhalle am Rande des Hafengeländes. »Da sind ein paar junge Frauen. Und dann versuchen Sie’s in der Schule.«

»Der Schule?«

Casey wies ihm die Richtung. »Sagen Sie Martha, sie soll alle Eltern informieren. Das geht am schnellsten.«

»Okay.«

Wenn man einen jungen Großstadtbewohner in einem Nest von gut dreihundert Seelen aussetzt – vor allem einem so unweigerlich isolierten Ort wie St. Piran –, na ja, dann sollte man meinen, dass man ihm dort mit einem natürlichen Misstrauen begegnet. Setzte man den Stadtjungen mit einer dringlichen Aufgabe aus – etwa, einhundert Freiwillige zu finden, die bei etwas helfen sollten, was die meisten sehr weit hergeholt finden dürften, nämlich an einem Tag, an dem der Wind stark und der Regen unablässig war, einen Wal zu retten –, würde man die Erfolgsaussichten ganz bestimmt als nicht sehr hoch einschätzen. Doch dieser junge Mann in seinem Dufflecoat hatte vom ersten Augenblick an etwas an sich, das jeden Widerstand zu neutralisieren schien. Vielleicht lag es an seinem unverbrauchten Gesicht, an der jugendlichen Art, wie er von Haus zu Haus lief, oder an der Beharrlichkeit, mit der er seine Sache verfolgte. Für die Bewohner von St. Piran hatte Joe Haak ein Selbstvertrauen, das sein Alter Lügen strafte. Seine Augen strahlten mit einer Intensität, der die kleine Gemeinde nichts entgegenzusetzen hatte. Während der Ausgesetzte noch durch das kleine Häufchen von Gebäuden wirbelte, das sich Dorf nannte, machte sich eine kleine Gruppe Ortsansässiger bereits auf den Weg zur Landspitze. Der Rekrutierungsprozess, der mit einem einzigen, mit den Armen rudernden Mann begonnen hatte, hatte sich innerhalb weniger Minuten in eine Lawine verwandelt. Anwohner liefen nach Hause und klopften an Türen. In kürzester Zeit strömten Männer und Frauen in regendichten Jacken und festem Schuhwerk aus ihren Häusern am Harbour Hill und in der Fish Street und aus den Bungalows am East Cliff Way. »Das war ein Fall von kritischer Masse«, erklärte Joe Mallory Books später. »So wie bei einer Explosion ein Teilchen zwei andere anstößt und die dann vier Teilchen, und in null Komma nichts hat man eine exponentielle Flut von Teilchen.«