17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gräfe und Unzer Autorenverlag, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: Gräfe und Unzer

- Sprache: Deutsch

Zeit ist nicht, was wir messen - Zeit ist, was wir leben Alles zu schnell, alles zu viel – jeden Tag hetzen wir durch unser Leben. Nie genug Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens und immer darauf erpicht, so viel Zeit wie möglich einzusparen. Aber was machen wir mit der gewonnen Zeit? Wieso ist "schnell" sexy und "langsam" so erotisch wie Fußpilz? Ständig sind wir unzufrieden mit der Zeit, meist vergeht sie zu schnell, dann langweilen wir uns wieder und die Zeit gibt uns das Gefühl stehen zu bleiben. Aber wie verhält es sich mit der Einstellung zur Zeit, wenn man plötzlich merkt, dass sie auch bald ablaufen könnte? Wir müssen lernen, die Zeit zu leben Durch einen deutlichen Wink des Schicksals verändert Hubertus Meyer-Burckhardt seine Einstellung zur Zeit gravierend. Er lässt ein Leben Revue passieren und stellt fest, dass er schon immer ein besonderes, fast erotisches Verhältnis zu Zeit hatte und sie schon immer eine dominierende Rolle in seinem Leben spielte. Die ihm verbleibende Zeit, möchte er nun so gewinnbringend wie möglich nutzen. Er nimmt Sie deshalb mit auf seine ganz persönliche Zeit-Reise, dort lernen Sie eine andere Geschwindigkeit kennen: langsamer! Ildikó von Kürthy: "Hinter dem deutlichen Titel, dem brachialen Stoßseufzer über diese ganze Scheiße mit der Zeit, verbirgt sich ein feinsinniges und warmherziges Buch über die Abschiede, Einsichten und Zukunftspläne eines Mannes, der das Leben liebt, auch dann, ja besonders dann, wenn es in die Jahre kommt. Hubertus Meyer-Burckhardt ist ein großer Lebens-Freund, sein kluger Text ist Spaziergang und Zeitreise, ein wunderbares Schlendern durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Impressum

© eBook: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2019

© Printausgabe: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2019

Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung durch Film und Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags.

Projektleitung: Simone Kohl

Lektorat: Alexandra Bauer (textwerk, München), Cornelia Rüping für textwerk, München

Covergestaltung: Martina Baldauf, München; Independent Medien-Design, Horst Moser, München

eBook-Herstellung: Isabell Rid

ISBN 978-3-8338-7209-9

1. Auflage 2019

Bildnachweis

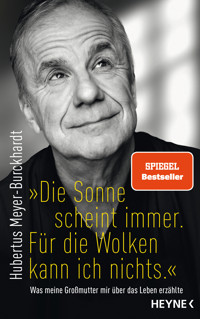

Coverabbildung: Stephan Pick

Syndication: www.seasons.agency

GuU 8-7209 11_2019_01

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de

www.facebook.com/gu.verlag

»Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus! Das war doch mein Satz. Ich hatte ihn verinnerlicht, jahrzehntelang hat er mich durch viele Täler begleitet, mit ihm habe ich Freunde und Kollegen getröstet, die sich mir mit ihren kleinen und manchmal größeren Problemen anvertrauten.

Es – gibt – keine – vernünftige – Alternative – zum – Optimismus!

Wie ein Mantra hat mich dieser Satz durch mein Leben begleitet. Und nun sitze ich mit meiner Frau in einem Taxi vor einer Kirche in Berlin-Steglitz. Während ich die Trauernden beobachte, die sich hier bereits in großer Zahl versammelt haben, höre ich mit klopfendem Herzen dem Arzt der Hamburger Uniklinik zu ...«

Ich muss Sie warnen. Das ist kein Roman, keine Biografie, keine Erzählung. Es ist das, was Unfallopfer berichten, wenn das Leben in Sekundenschnelle an einem vorbeizieht.

Vorwort

Ich habe so viel Respekt vor Ihrer Lebenszeit, liebe Leserin, lieber Leser, dass ich Ihnen wünsche, Sie nach der Lektüre dieses Buches optimistischer, zuversichtlicher anzutreffen als jetzt, vor der Lektüre. Das bin ich Ihnen schuldig. Es geht um einen prügelnden Vater, zwei Karzinome und hin und wieder um die Musik von Rod Stewart – alle Zutaten für ein äußerst amüsantes Buch stehen also zur Verfügung.

Gießen Sie sich ein Glas Wein ein, hören Sie sich zur Einstimmung noch schnell von Robert Finley »Get It While You Can« an und vertrauen Sie sich dann bitte meiner Lebensfreude, ja, Lebenslust an. Sie werden es hoffentlich nicht bereuen.

Und falls doch: Ich gehe auf Lesetour und komme sicherlich auch bei Ihnen vorbei. Falls ich Sie doch enttäuscht haben sollte, geht der Wein auf mich.

Viel Spaß, Ihr Hubertus Meyer-Burckhardt

»Du hast zwei Leben.Das zweite beginnt, wenn du begreifst, dass du nur eines hast.«

1. Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus! Das war doch mein Satz. Ich hatte ihn verinnerlicht, jahrzehntelang hat er mich durch viele Täler begleitet, mit ihm habe ich Freunde und Kollegen getröstet, die sich mir mit ihren kleinen und manchmal größeren Problemen anvertrauten.

Es – gibt – keine – vernünftige – Alternative – zum – Optimismus!

Wie ein Mantra hat mich dieser Satz durch mein Leben begleitet. Und nun sitze ich mit meiner Frau in einem Taxi vor einer Kirche in Berlin-Steglitz. Während ich die Trauernden beobachte, die sich hier bereits in großer Zahl versammelt haben, höre ich mit klopfendem Herzen dem Arzt der Hamburger Uniklinik zu, der mir telefonisch das Ergebnis einer vor wenigen Tagen durchgeführten Gewebeprobe mitteilt. Meine Frau hört jedes Wort mit, was nicht daran liegt, dass ich mein Smartphone auf laut gestellt habe, sondern daran, dass der Arzt laut und deutlich (und keineswegs einfühlsam) seine Worte setzt. Der Taxifahrer traut sich nicht, zu unterbrechen; er spürt wohl, dass dieses Telefonat eine für mich, für uns schicksalhafte Bedeutung hat. Nun ja, seine Uhr läuft ja auch weiter – ob meine Uhr, meine Lebensuhr weiterlaufen wird, das ist seit dem 13. Oktober 2017 ungewiss.

Es ist der Geburtstag meiner Frau und gleichzeitig der Tag der Beerdigung einer Freundin, die mit 51 Jahren an Krebs verstorben ist. Und es ist der Tag, an dem ich erfahre, dass ich ebenfalls Krebs habe. Zwei Karzinome haben sich bei mir, dem Nichtraucher, eingenistet. Im Zuge einer Routineuntersuchung ist das herausgekommen. Und nun suche ich nach meinem Optimismus wie nach einem verlorenen Portemonnaie, das ich übrigens an diesem Tag im Taxi liegen gelassen habe.

Zorn kommt in mir hoch. Ich hatte doch den Hamburger Arzt gebeten, mir das Ergebnis auf keinen Fall vor dem 13. Oktober mitzuteilen, geschweige denn am 13. Oktober selbst. Ich hatte ja gewusst, dass dieser Tag im Wesentlichen der verstorbenen Freundin gehören sollte und ein bisschen auch meiner Frau, die bei aller Trauer abends das Leben, ihren Geburtstag eben, feiern wollte. Aber das hat dieser Arzt, der sicher handwerklich hervorragend ist, den man aber lieber nicht auf Patienten loslassen sollte, irgendwie vergessen. Und so betreten wir die Kirche, eng untergehakt, weinend, zwischenzeitlich ohne Hoffnung … und ohne Portemonnaie.

Keine vernünftige Alternative … das geht mir während der Trauerfeier immer wieder durch den Kopf, während ich um Fassung ringe. Warum meinte der Philosoph Karl Popper, von dem dieser Satz stammt, dass es zum Optimismus keine vernünftige (!) Alternative gibt? Es wäre ja nur zu verständlich, nach einer solchen Diagnose zu verzweifeln, aber da liegt ja kein Segen drauf, das führt ja zu nichts! Und so bemühe ich mich, während die Orgel spielt, um ein erstes Aufräumen meiner Seele. Es ist ein erstes Aufbäumen. Trotz, der mir in diesen Minuten als ein Vorbote der Vernunft erscheint. Ich blicke nach oben. Die Sonne scheint ein wenig durch die Kirchenfenster. Das Licht wird blau und gelb gefiltert, fällt dann auf die braunen, hölzernen Kirchenbänke. Es ist ein schöner Herbsttag in Berlin.

Der ganze Tag steht im Zeichen der verstorbenen Freundin, wie kann es auch anders sein! Gleichzeitig versuche ich, mich ein wenig zu sortieren. Ich habe für den Abend einen Tisch im Berliner Restaurant Neni bestellt: für unsere Freunde, die alle meine Frau feiern wollen.

Gleichzeitig gewinne ich mehr und mehr Klarheit darüber, dass es für mich ein Leben vor dem 13. Oktober 2017 gab und eines nach dem 13. Oktober geben wird. Und diese beiden Leben werden vermutlich nicht so viel miteinander zu tun haben. »Du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du begreifst, dass du nur eines hast.« Dieser Ausspruch des englischen Schauspielers Tom Hiddleston war bisher bloß in meinem Verstand angekommen, nun hat er aber auch mein Herz erreicht.

Auf dem Weg von der Beerdigung zum nahe gelegenen Café, wo sich die Trauergemeinde zu Kaffee und Kuchen einfindet, erreicht mich eine SMS der Taxizentrale, bei der ich am Morgen angerufen hatte, um einen Wagen zu bestellen. Mein Portemonnaie sei gefunden worden. Und nun möchte man von mir wissen, wo man es denn abgeben dürfe. Von diesem Moment an wusste ich zwei Dinge: Erstens werde ich dem Taxifahrer von heute Morgen einen unvernünftig hohen Finderlohn zahlen. Zweitens werde ich den Krebs besiegen. Und dieser Siegeszug beginnt am Abend im Neni, im Kreise von Freunden. Basta.

Der Tod einer Freundin, die mit 51 Jahren verstirbt, Kinder und Mann zurücklässt, der Geburtstag der (geliebten) Ehefrau und die eigene Diagnose. Kann man an einem solchen Abend »feiern«? Sicher nicht, wenn das gleichbedeutend ist mit laut und ausgelassen sein. Muss es aber nicht. Gut getan hat uns, dass das Neni von Israelis geführt wird und uns eine mediterrane Atmosphäre umarmt. Es liegt über den Dächern des alten Westberlins. Man sieht die Gedächtniskirche, den Zoo ahnt man mehr, denn die Geräusche der Tiere aus aller Welt sind bis nach oben zu hören. Die Bedienung ist zuvorkommend und heiter (Gott sei Dank nicht lustig), und man isst mehr mit den Fingern als mit Messer und Gabel. Ich halte eine kleine Rede, freue mich darüber, dass sich alle – dank oder trotz der Tischordnung – bis in die frühen Morgenstunden gut unterhalten, und gehe irgendwann allein hinaus auf die Terrasse, um diesen Tag Revue passieren zu lassen.

Das Hupen der Autos, das von weit unten bis nach hier oben dringt, erinnert mich an Neil Diamonds »Beautiful Noise«, einen Song der die Straßengeräusche von New York City feiert. Dies wiederum harmoniert so gar nicht mit den Lauten afrikanischer Tiere aus dem nahen Zoo. Über mir setzt ein Flugzeug zur Landung in Tegel an. Das beleuchtete Leitwerk legt den Blick auf das Finnair-Logo frei. Neben mir diskutieren vier junge Berliner Geschäftsleute über die Zukunft des stationären Einzelhandels in Zeiten der Digitalisierung. »Douglas ist bald tot«, sagt einer. »Ich nicht«, sage ich trotzig und leise, aber wohl nicht leise genug. Die Männer schauen irritiert. Zu mehr Gefühl als zur Irritation sind sie vielleicht auch gar nicht in der Lage, denke ich. Es ist absurd, dieser Abend, diese Mischung von Eindrücken.

Das, was morgens im Taxi vor der Kirche in Steglitz begann, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Weckruf.

Hubertus, wach auf, besinne dich. Was ist dir wichtig und was nicht? Ich lächle. Aus dem Lächeln wird ein Lachen, die Tränen, die mir die Wangen hinunterlaufen, sind mir vor den neben mir stehenden Paaren, die mir jetzt erst auffallen, keineswegs peinlich. Ich heule ja nicht. Ich lebe doch nur. Als ich mich von der Balustrade abwenden möchte, um zurückzugehen, stoße ich um Haaresbreite ein einsames Campari-Glas um. Eine junge Bedienung, die das alles beobachtet hat, lächelt mich an und sagt: »Bei weinenden Männern geht der Campari aufs Haus.«

»Und bei lachenden Männern, wie ist es da?«, will ich wissen.

»Die kommen in Berlin nicht so oft vor«, erwidert sie und verschwindet mit einem Augenzwinkern.

In den frühen Morgenstunden machen meine Frau und ich uns schließlich eng umschlungen auf den Weg in unser nahe gelegenes Hotel. Mittlerweile regnet es ein wenig, Blätter fallen von den Bäumen, Taxis bremsen ab in der Hoffnung, uns als Fahrgäste zu gewinnen.

»Du solltest den beiden Karzinomen Namen geben«, sagt meine Frau plötzlich. »Gegner ohne Namen sind keine Gegner, die man bekämpfen kann«, ergänzt sie.

Ich sehe sie erstaunt an. »Karzi und Nom«, albere ich. Nüchtern war ich da nicht mehr.

»Nein, benenne sie nach deinen beiden Lieblingsautoren.«

»Franz Kafka und George Bernard Shaw?«, frage ich irritiert. »Franz und George?«

»Nein«, erwidert sie bestimmt. »Nimm ihre Nachnamen: Kafka und Shaw!«

»Okay …« Ich zögere, muss mich an diesen Gedanken gewöhnen. Kafka und Shaw? »Dann liegst du aber gleich mit drei Männern im Hotelbett«, gebe ich zu bedenken.

»Das hat mich noch nie gestört.«

Dass es so nicht mehr weitergehen konnte, hatte ich geahnt. Irgendetwas stimmte nicht mehr an meiner Art zu leben, an der Art, wie ich mit meiner Gesundheit und auch meiner Lebenszeit umging. Ich kannte die Grundrisse der größten europäischen Flughafengebäude besser als die Menschen, die darin Tag für Tag arbeiteten. Ich kannte beispielsweise den Flughafen München so gut, dass ich die Gänge, die Rolltreppen, die Laufbänder so nehmen konnte, wie ein Formel-1-Pilot die Kurven auf dem Hockenheimring. Ich berechnete die Wege, bevor ich sie als Fußgänger (!) nahm, und – ich gebe es zu – ich »schnitt« andere neben mir laufende Reisende, sodass ich als Erster am Taxistand war.

Ich wusste bestimmte Abflugzeiten zwischen zwei Destinationen auswendig und traf bestimmte Flugbegleiter der Lufthansa so oft wieder, dass sie mich fast kollegial begrüßten, durchaus mit einer Spur Mitleid. Ich bin um die halbe Welt geflogen, um bei einem Elternabend für meinen Sohn anwesend zu sein und dann am nächsten Morgen die ganze Strecke wieder zurückzufliegen. In Zeiten von Flugscham – das gab es damals noch nicht – scheue ich mich, Ihnen hier die genaue Streckenführung mitzuteilen. Ich bin mit meiner Zeit umgegangen wie ein verwöhnter Erbe mit dem Geld seines Vaters. Hemmungslos und ohne jede Reflexion.

Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine Schande, dass man sie an Kinder vergeudet

2. Ich wuchs neben einer Kirche auf. Das brachte es mit sich, dass ich unfreiwillig an Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen teilnahm, als Zaungast sozusagen. Ich fand es als Kind spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Menschen gekleidet waren, wie verschieden naturgemäß ihre Stimmung war, wenn sie sich vor dem Kirchengebäude versammelten. Bei Gottesdiensten waren es die vielen alten Frauen, die ohne Begleitung in die Kirche huschten: Für sie empfand ich Mitleid, da sie auf mich in ihrem ganzen Habitus traurig, ja deprimierend wirkten. Bei Hochzeiten verliebte ich mich regelmäßig in die Braut, egal wie sie ausschaute, und dachte mir immer: Mein Gott, so eine schöne Frau und so ein armseliger Bräutigam.

Ein früher Anflug von Chauvinismus lässt sich da nicht bestreiten. Viel schlimmer: Ich hatte die Fantasie, dass ich die Braut eines Tages aus den Fängen ihres Mannes würde befreien müssen. Und das mit ungefähr neun Jahren. Häufig sah ich die Bräute dann wenig später im Rahmen einer Taufe wieder. Dabei wurde mir zum einen klar, dass ich mit meiner Rettungsaktion zu lange gewartet hatte, zum anderen war ich zu dem Zeitpunkt mit der Wahl des Bräutigams meist versöhnt, weil über einer Taufe etwas Zauberhaftes zu schweben schien, das alle Anwesenden lächeln ließ.

Ganz anders die Trauerfeiern, die Beerdigungen. Ich klebte an der Scheibe meines Zimmerfensters, das einen freien Blick auf die Trauergemeinde zuließ, und hatte das Gefühl, an einem fremden, unbekannten Ritual teilzunehmen. Ich hatte schon damals – als Kind – für mich ausgeschlossen, jemals zu sterben. Das, was da geschah, betraf mich genauso wenig wie ein malaysischer Volkstanz. Wie dumm musste man sein, um zu sterben! Der Tod kam für mich überhaupt nicht infrage, er war etwas für Schwächlinge, eine lächerliche Konvention, die es abzuschaffen galt.

55 Jahre später hat sich mein Blick auf das Ende naturgemäß verschoben, verändert. Gleichwohl hat diese Kirche in Kassel – die Christus-Kirche – früh mein Bewusstsein geschärft für die Lebenszeit, die vor mir liegt. Das Beobachten unzähliger Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen bleibt ja nicht folgenlos für eine Kinderseele. Andererseits spielte diese Kirche auch eine Rolle bei der Bewältigung des Alltags. Für meine alleinerziehende Mutter war sie eine verlässliche pädagogische Partnerin. Denn: Es gab einen Turm, und der hatte – dem Protestantismus sei Dank – ein recht karges Geläut, unüberhörbar zwar, aber wenig sinnlich.

Meine Mutter, über die ich sonst nur Gutes sagen kann, hatte sich nun in den Kopf gesetzt, dass das abendliche Sechsuhrläuten mein Zeichen sei, den Heimweg anzutreten. Nun erklangen die Glocken aber um 18 Uhr, und nur dann, zehn Minuten länger als üblich, also bis zehn nach sechs. Ich weiß nicht, warum das so war. Vielleicht damit die Bauern vom Feld kamen, die Angestellten aus dem Büro – oder nur ich rechtzeitig nach Hause … Was weiß ich!

Es gab damals also noch ein richtiges Einläuten des Feierabends. Zehn Minuten diese scheppernden Glocken zu hören, setzte mich allerdings regelmäßig unter Stress. Schon eine Weile vorher. Denn ich hatte den Radius meiner spielerischen Aktivitäten kontinuierlich ausgeweitet, Straßenzug um Straßenzug, und nur bei präziser Planung war das rechtzeitige Eintreffen zu Hause garantiert. Meine Mutter, sonst liebe- und humorvoll, verstand gar keinen Spaß, wenn ich nicht beim letzten Glockenschlag im heimischen Garten stand. Abgehetzt, verschwitzt, keuchend, egal. Hauptsache, der Junge war sicher wieder zu Hause.

Das führt bis heute dazu, dass ich überhaupt nicht unpünktlich sein kann, selbst wenn ich es wollte. Ich wäre sogar bei meiner eigenen Hinrichtung etwas zu früh dran und würde mich mit dem Erschießungskommando darüber unterhalten, wie es zu Hause der Familie so geht.

Mit der sogenannten Grundschule ging dieser Zeitfaschismus weiter. Obwohl ich pünktlich um 7.50 Uhr erschien – die zweite Stunde begann 8.25 Uhr, die dritte Stunde nach der großen Pause um 9.40 Uhr, das weiß ich alles noch recht gut –, also trotz jahrelanger Kooperation in Sachen Verlässlichkeit, entschied meine Lehrerin, dass ich zu langsam im Kopf sei, nicht schnell genug mitkäme und überhaupt. Das könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass in meinem langsamen Kopf eine Blockflöte steckte und ich, um dieser Lehrerin zu gefallen, diese sieben Löcher bestrebt war, so zu befingern, dass unten aus diesem Horrorinstrument Musik herauskam. Um jedoch Stücke wie »Lasst doch der Jugend ihren Lauf« bald hinter mich zu bringen, entschied ich mich immer für das Presto, also die flottere Ausführung, selbst wenn der Komponist hie und da ein Largo vorgesehen hatte. Schnell klingt alles besser als langsam, das war zumindest mein Gefühl. Und das muss mir wohl irgendwie im Kopf geblieben sein …

Meine Lehrerin hätte mir damals das Metronom, das sie beim Flötenspielen neben mich stellte, am liebsten geschenkt. Johann Nepomuk Mälzel, 1772 in Regensburg geboren und 1838 im Hafen von La Guaira in Venezuela verstorben, gilt im Übrigen als der Erfinder dieses Taktgebers. Ein Abenteurer, der viel Geld verdiente, indem er die Zeit vermaß.

Meine Mutter und ihr Kirchturm, meine gefürchtete Lehrerin und ihre Blockflöte, schließlich Johann Nepomuk Mälzel und sein Metronom – das hat meine Kindheit geprägt. Oft habe ich mich gefragt, warum ich in der Geisterbahn auf dem Jahrmarkt nie Angst hatte. Ehrlich gesagt: Sie hat sich nicht so wahnsinnig von dem unterschieden, was ich von zu Hause kannte. Gewohntes Terrain.

Ich war ein schlechter Schüler, verträumt, kam nicht mit bei der Bewältigung des Stoffs. Heute weiß ich: Ich war überfordert, vielleicht gar nicht mal intellektuell, eher atmosphärisch. Dieses Gehirn in meinem Kopf war wie ein Muskel, den ich nicht trainiert hatte. Ich hätte es liebend gern in Gang gebracht, doch mir fehlten dazu die Strategie und die geeigneten Lehrer, die einem auf Augenhöhe begegneten.

Kürzlich habe ich in Kassel aus meinem Roman »Meine Tage mit Fabienne« gelesen. Es war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung, denn sie fand in der Kirche des Stadtteils Niederzwehren statt, ein herrlicher Raum, wunderbare, interessierte Menschen füllten ihn bis auf den letzten Platz. Ein Heimspiel. Doch beim Signieren der Bücher nach der etwa zweistündigen Lesung passierte etwas Merkwürdiges: Eine ältere, freundliche Dame kam mir recht nah und fragte, ob ich mich denn an sie erinnern könne. Ich war mir nicht sofort sicher, aber dann wurde meine Vermutung zur Gewissheit: Vor mir stand meine Klassenlehrerin, die mit der Blockflöte! Die Frau, unter der ich die ersten vier Jahre meiner Grundschulzeit buchstäblich gelitten hatte. Über 50 Jahre hatte ich sie nicht gesehen und auch nicht vermisst. Und nun stand sie vor mir und wollte von mir ein freundliches, ja, vielleicht sogar persönliches Wort hören. Ich aber war dazu nicht in der Lage. Ich erinnerte mich daran, dass sie meiner Mutter, deren Selbstwertgefühl auch nicht unerschöpflich war, geraten hatte, mich nicht auf eine »weiterführende Schule« zu geben. Dazu sei ich geistig nicht in der Lage.

Am meisten verblüffte mich, dass sie überhaupt noch lebte. In meiner Erinnerung war sie mindestens 30 Jahre älter als ich, hätte also um die neunzig sein müssen. Das stimmte aber nicht. Ich merkte, dass ich sie damals für viel älter gehalten hatte, als sie war. Durch ihren Habitus wird sie das Ihre dazu beigetragen haben.

Komisch, früher habe ich alle Menschen älter geschätzt, heute meine ich, die meisten wären jünger, als sie sind.

Wie dem auch sei: Diese Lehrerin hatte mir die gymnasiale Eignung abgesprochen. Insofern wurde kurzerhand meine Zeit in der Grundschule um ein Jahr verlängert.

Und so traf ich im neuen Schuljahr auf einen Mann, der mir wie ein Geschenk erschien nach allem, was mir zuvor widerfahren war. Buschige Augenbrauen, ein entschiedener Gang, eine Körpersprache, die autoritärer nicht hätte sein können, aber die gütigsten Augen, in die ich in meiner kurzen Schulkarriere je geblickt hatte: Herr Dippel!

Diesem Mann hatte ich es zu verdanken, dass ich zum erste Mal nach vier Jahren Grundschule morgens gern zum Unterricht ging. Er war ein Schulmeister alten Schlags, wobei mir die Doppeldeutigkeit dieser Formulierung durchaus klar ist. Man hätte ihn sich auch in einer romantischen Dorfschule vorstellen können, er wirkte wie eine Wilhelm-Busch-Figur. Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen und ich bin ihm, noch heute, unendlich dankbar, diesem wunderbaren Herrn Dippel, der mein Selbstwertgefühl langsam wachsen ließ, ohne dass er sich bei mir anbiederte.

Wie sehr sich doch die beiden Pädagogen unterschieden: diese Lehrerin, mit der andere Mitschüler damals vielleicht positive Erfahrungen machten – das will ich gar nicht ausschließen –, und der von mir bald so verehrte Herr Dippel. Er war streng und gütig, er war gerecht und begegnete selbst den schlechten Schülern auf Augenhöhe.

Ich assoziiere dabei den Theaterkritiker Friedrich Luft, der sagte, die Voraussetzung für seine Arbeit sei die Liebe zum Theater. Niemand trifft die Entscheidung, eine richtig misslungene Inszenierung zu machen. Es passiert. Genauso wenig trifft kein Kind die Entscheidung, ein richtig schlechter Schüler zu sein, einer, der nicht mitkommt, der die gesteckten Ziele nicht erreicht. Herrn Dippel war es ein Bedürfnis, im Loser erst einmal das Selbstvertrauen zu wecken – der Rest würde sich finden. Und er behielt recht.

Gleichwohl: Die Schulzeit war nicht meine Zeit. Und ich verstehe bis heute nicht meine ehemaligen Mitschülerinnen, die, kaum der Schule entronnen, nach kurzem Studium der Pädagogik als Lehrerinnen wieder in die Schule zurückkehrten. Mir ist vollkommen schleierhaft, wie man das machen kann. Eine gesamte Lebenszeit hinter Schulmauern … grauenhaft.

Ich dagegen fing früh an, mich anderweitig zu orientieren. Ich hörte zum Beispiel viel AFN, den amerikanischen Soldatensender des American Forces Network. Da lief Alice Coopers »School’s Out« oder Rod Stewarts erster großer Hit »Maggie May«, der von der Affäre eines jungen Mannes mit einer älteren Frau erzählt. Und die Lust auf so etwas wie Sex wuchs, bevor ich überhaupt hätte sagen können, was das ist. Ich durchblätterte zu Hause den Quelle-Katalog, bevorzugt die Seiten mit Damenunterwäsche; ich schlenderte durch die Parfümerien Kassels, weil die Verkäuferinnen alle so schön geschminkt waren. Fand ich.

Als es nun zu den ersten Begegnungen mit Mädchen kam, deren Erfahrungshorizont meist auch nicht größer war als meiner, war ich bereits mit den Gesetzen des Wettbewerbs vertraut und deshalb nicht ganz ohne Selbstbewusstsein. Gleichzeitig hatte meine alleinerziehende Mutter mich, ihren einzigen Sohn, nicht wirklich aufgeklärt. Sie hatte es wohl einmal zaghaft probiert. Ziemlich bald muss ich gesagt haben: »Hör auf. Mir wird schlecht.« Da hatte sie aufgegeben.

Ich hätte aber doch besser hinhören sollen. Denn als ich mit 14 Jahren bei einem Segelkurs am Chiemsee Tina kennenlernte, hatte ich mich quasi selbst aufgeklärt und eigenmächtig sexuelle Fantasien mit den Regeln des Kapitalismus verknüpft. Und so war ich zur Überzeugung gelangt, dass man überall der Erste sein müsse, auch beim Orgasmus. Meine Unkenntnis ging so weit, dass ich fest davon ausging, meine jeweilige Sexpartnerin sei gewissermaßen stolz auf mich, wenn ich mich in dieser Disziplin nicht mit dem zweiten Platz begnügte.

Erst als mir langsam auffiel, dass die Bereitschaft der Damen, mit mir ins Bett zu gehen, spürbar nachließ, suchte ich Rat bei einem älteren Mitschüler und bekam ihn. Ebenso half die Single der Pointer Sisters, die sangen: »I want a man with a slow hand, I want a lover with an easy touch.« Sie sehen, der Rock- und Popmusik verdanke ich viel. Dazu später mehr.

3. Eine sehr große Rolle in meiner holperigen Kindheit spielte ein Bach namens Drusel. Mit meinem Freund Hajo traf ich mich dort regelmäßig, um einen Staudamm zu bauen. Aber nicht irgendeinen! Nein, vielmehr einen, über den das Wasser nie (!) hinüberlief. Das war der ehrgeizige Plan. Wir legten eine Kreativität an den Tag, die jeden Bauingenieur beeindruckt hätte. Wir dichteten die Abstände, die sich zwischen den verwendeten Feldsteinen nun mal unvermeidlich ergaben, mit Moos und allerlei Pflanzen ab. Doch damit nicht genug. Eines Tages fanden wir einen toten Dackel, der schon etwas verwest war. Den integrierten wir ebenfalls in das Mauerwerk des Staudamms, und ich darf sagen, dass dieser bauliche Geniestreich entscheidend dazu beitrug, die Drusel in einer Dimension aufzustauen, die das biologische Gleichgewicht in Nordhessen durchaus für eine kurze Weile in Gefahr brachte. Gleichwohl fand die Verwendung von Hundekadavern keinen Eingang in die Ausbildung künftiger Bauingenieure – zumindest meines Wissens nicht.