Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Satyr Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eber im Nebel vereint dreizehn Erzählungen, in denen Tiere die Protagonist*innen bilden und unerwartete und komische Perspektiven auf die der Menschheit eröffnen. Mut zum literarischen Experiment und humorvoll-satirisches Erzählen kommen zusammen und so gehen Erkenntnis und Erheiterung Hand in Hand. Lissa möchte keine Schnee-Eule zum Geburtstag, alles nur keine Schnee-Eule! Karl ist die einsamste Galapagos-Schildkröte der Welt. Ein Schabrackentapir schreibt an Funny van Dannen. Silberfische ziehen in den Krieg, Blaumeisen besinnen sich auf ihr Sauriererbe, und mutierte Nagetiere entführen ahnungslose Jogger ins Weltall ... Luxemburgs Satiriker Nr. 1 begibt sich in 13 komischen Erzählungen auf abenteuerliche Expeditionen ins Tierreich – und alle Reiche knapp daneben. So begegnet er nicht nur den letzten Prenzlauer-Berg-Wildschweinen, sondern auch Spreewaldpygmäen, einem Impfschamanen sowie dem traurigsten Gespenst der Welt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Francis Kirps

EBER IM NEBEL

VON TIEREN UND ANDEREN VERWANDTEN

FRANCIS KIRPS

wuchs wohlbehütet in der luxemburgischen Provinz auf. Er studierte Psychologie in Straßburg und arbeitete u. a. als Schulpsychologe und Grundschullehrer.

Erste Veröffentlichungen Ende der Neunzigerjahre in Zeitschriften und Anthologien, 2000 und 2001 machte er jeweils den zweiten Platz beim Concours littéraire national. 2003 wandte er sich dem Poetry Slam zu, absolvierte zahllose Slamauftritte und ist Mitglied der »Lesebühne Luxemburg« sowie bei »Ferkel im Wind« (Bonn). 2005 gründete er zusammen mit Christian Bartel und Anselm Neft die Literaturzeitschrift EXOT, seit 2014 schreibt er satirische Beiträge für die taz.

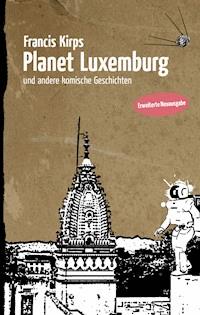

2012 erschien die Kurzprosasammlung »Planet Luxemburg« (Verlag Andreas Reiffer), 2016 ebendort der Punkrockroman »Die Klasse von 77«. Für sein drittes Buch »Die Mutationen« (Hydre Éditions: 2019) erhielt Francis Kirps den Prix Servais und den European Union Prize for Literature

E-Book-Ausgabe Mai 2021

© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2021

www.satyr-verlag.de

Cover: Karsten Lampe

Korrektorat: Jan Freunscht

Published in Germany

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de

Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.

E-Book-ISBN: 978-3-947106-71-4

INHALT

The Afterbite Diaries

Eber im Nebel

Die Beschwerde

Karl – Schicksalsjahre einer Galapagos-Schildkröte

Dinosaurier waren wenigstens nachhaltig

Piranhas der Lüfte

Gefangen auf Moleskin II

Der Florian

Kalbsgesicht

Die Goldbären-Saga

Frieden und Krieg – Ein Lied von Staub und Stärke

Der Impfschamane

Der Bock vom Felsen

THE AFTERBITE DIARIES

In den letzten Sommerferien zog ich für ein paar Tage in mein altes Elternhaus in Walferdingen, um mich um die Katze zu kümmern und potenzielle Einbrecher durch meine bloße Anwesenheit abzuschrecken. Meine Eltern waren in Kopenhagen, und meine Schwester begleitete sie, damit sie nicht in den verwinkelten Gassen der dänischen Hauptstadt verloren gingen, ins Hafenbecken fielen oder sich in Christiania aus purem Herdentrieb einer Hippie-Kommune anschlossen.

Tag eins

Der erste Tag begann mit einer bösen Überraschung: Der Geschirrspüler war nicht ausgeräumt. Also würde ich ihn nicht benutzen können. Ich beschloss, das schmutzige Geschirr, das während meines Aufenthalts anfallen würde, einfach im elterlichen Schlafzimmer zu stapeln, als kleine Lektion. Dann schrieb ich meiner Schwester auf Facebook: »Der Geschirrspüler ist kaputt. Aber keine Sorge, ich habe eine Lösung gefunden. Und ja, der Katze geht es gut, und nein, ich rauche fast gar nicht.«

Von dem einsamen Spinnennetz, das ich im Flur entdeckt hatte, erzählte ich ihr aber lieber nichts, sonst würde sie sich nie mehr zurücktrauen, und wer sollte dann auf meine Eltern aufpassen, etwa ich?

Mit meiner Schwester kommunizierte ich in diesen Tagen nur über Facebook. Das Telefon hatte ich ausgehängt, sonst rief sie alle fünf Minuten an, um nach der Katze zu fragen. Dabei gehörte die Katze nicht mal ihr, sie war zugelaufen. Genau genommen hatte meine Schwester sie so lange angelockt, bis die Katze tat, als gehöre ihr das Haus mitsamt den Bewohnern. Niemand schien sie zu vermissen, aber das wunderte mich nicht. Sie war ziemlich asozial, sogar für eine Katze. Ich wollte sie Würmli taufen, weil sie Würmer hatte, aber der Vorschlag war nicht gut angekommen, und so hieß sie jetzt einfach »Die Katze«. Ein Zentner Sheba und anderer parfümierter Fleischabfall stapelten sich in der Küche und sollten ihr in den nächsten Tagen als Nahrung dienen.

Ich setzte mich an meinen Laptop und zündete eine Zigarette an, um den kreativen Fluxus anzukurbeln. Kommenden Samstag war die letzte »Ferkel im Wind«-Lesebühne der Saison, einen politischen Text hatte ich schon, jetzt brauchte ich noch eine bodenständige Alltagsgeschichte für den einfachen Mann von der Straße.

Zwei Stunden später schreckte ein fieses Surren mich aus dem Halbschlaf, und mein rechtes Handgelenk begann, tierisch zu jucken. Mückenstich. Die Insektenplage auf dem Land, das hatte ich ganz vergessen, urbaner Bohemien, der ich war. Der mit Pflanzen überladene Garten war schuld und natürlich diese morastigen Gartenteiche überall. Man sollte das alles zubetonieren.

Da erinnerte ich mich an Afterbite: das neue Präparat, von amerikanischen Wissenschaftlern erdacht, das einzige Mittel, das tatsächlich gegen Insektenstiche half. Ganz im Gegensatz zu dieser lächerlichen Systral-Pampe, die wahrscheinlich aus gestampften Globuli zubereitet wird. Ich durchwühlte die Medikamentenschublade, und hier war es: Afterbite, »der bequeme Ammoniak-Stift, sehr langlebig«, wie es in der Werbung hieß. Er roch allerdings auch sehr intensiv. Nachdem ich den Stich am Handgelenk verarztet hatte, begann es, im Gesicht zu jucken, punktgenau auf dem rechten Wangenknochen. Also tat ich auch da Afterbite drauf.

Boah, der Geruch, betäubend, bezirzend, berauschend, eine brettharte Mischung aus Kerosin, Opium, Katzenpisse und Absinth. Die Dämpfe stiegen mir in die Nase und in die Augen, ich erblindete kurzzeitig, dann fiel ich in Ohnmacht.

Als ich wieder zu mir kam, hatte ich einen Plan. Er war mir im Traum von einer nackten Steinzeitfrau mit Katzenkopf und Hirschgeweih eingeflüstert worden: Ich musste der Katze helfen, wieder zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückzukehren. Sie musste lernen, selber für ihr Essen zu sorgen. Dieses Sheba-Zeug war nicht artgerecht, voller Chemiedreck und führte dazu, dass die Katze ein Stubenhocker wurde, ihres natürlichen Jagdinstinkts beraubt. Außerdem stank es die ganze Küche voll und blockierte meinen Trampelpfad zum Kühlschrank.

Ich aber wusste einen neuen Verwendungszweck für den Sheba-Glibber: Ich würde es im Garten als Köder auslegen, für die diversen Beutetiere der Katze: Mäuse, Ratten, Frösche, Eichhörnchen, Vögel …

Ich nahm noch eine Nase voll Afterbite, torkelte in den Garten und machte mich ans Werk. Eine Stunde später schnappte ich mir die beleidigt maunzende Katze und trug sie nach draußen.

Mein Plan ging auf. In der nächsten Zeit lagen ständig tote Nagetiere, Amphibien und Singvögel auf der Fußmatte. Die erbeuteten Tierchen bereitete ich für die Katze in der Fritteuse zu.

Einmal befand sich sogar eine Blindschleiche unter der Jagdstrecke, worauf die Katze besonders stolz zu sein schien. Die Blindschleiche wirkte ziemlich tot, aber nicht so ganz – bei Blindschleichen ist die Grenze zwischen Leben und Tod ja recht verschwommen –, und ich wilderte sie im Nachbargarten wieder aus und wünschte ihr viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg. Dann nahm ich eine Prise Afterbite und wankte zurück ins Haus. Die Sonne dröhnte viel zu laut in meinen Ohren.

»Der Katze geht es prächtig«, schrieb ich an diesem Abend auf Facebook, Zigarette im Mundwinkel, den Afterbite-Stick, mittlerweile mein ständiger Begleiter, griffbereit neben der Tastatur, »sie frisst mit gutem Appetit und spielt viel draußen.«

Tag zwei

»Hast du die Katze nach Zecken abgesucht?«, schrieb meine Schwester zurück, das undankbare Ding. »Natürlich«, log ich, zog mir einen Hauch Afterbite rein und fing die Katze ein, die insgesamt etwas träge wirkte. Sie verdaute wohl noch an der mit Raclettekäse überbackenen Nilgans, die wir uns zum Frühstück geteilt hatten. Ich zurrte die Katze auf der Werkbank fest und suchte sie nach Zecken ab. 27 Stück, das war neuer Rekord.

Die Zecken warf ich nicht ins Klo, wie sonst immer. Ich wollte sie ein wenig beobachten, sie wirkten fast wie außerirdische Lebensformen, mit den prallen planetenförmigen Hinterkörpern und dem quirligen Krabbelkopf. Vielleicht waren es ja wirklich Aliens, und wenn man genug beisammen hatte, würden sie sich ein Raumschiff bauen, um auf ihren Planeten zurückzukehren …? Oder einen Staat bilden. Ich brachte die Zecken im alten Aquarium unter, wo Alfred, unsere Wasserschildkröte, gewohnt hatte, bis er im gesetzten Alter von dreißig Jahren verstorben war, vermutlich an Langeweile. Das Aquarium roch immer noch ein wenig nach Alfred, leicht moderig und reptiloid. Ich überließ die Zeckenpopulation sich selbst und ging raus zum Briefkasten. Die Sonnenstrahlen fühlten sich klebrig auf meiner Haut an, als würde ein blinder, hirnloser Gott mich mit geschmolzenem Camembert beträufeln. Der Himmel klaffte wolkenlos blau über mir wie eine offene Wunde. Der Fliederstrauch fragte mich, wie mein Tag war. Drosseln brüllten mir ins Ohr. Was war nur mit dem Wetter los, mit der Natur? Schnell zurück ins Haus, eine Dosis Afterbite, linkes Nasenloch, ahhh, rechtes Nasenloch, uhhh!

In der Post fand ich ein Schreiben der Gemeinde, dass das Wasser knapp sei, wegen des ausbleibenden Regens, und dass man sparsam mit Trinkwasser umgehen solle. Kein Problem, dachte ich, schließlich befand sich ein gut sortierter Weinkeller im Haus.

Wie es der Katze gehe, fragte meine Schwester schon wieder. Als würde sie mir nicht mal zutrauen, auf eine harmlose Katze aufzupassen. Nach meinem Befinden erkundigte sie sich dagegen nicht. Sie hatte sich sehr zum Unguten entwickelt, seit sie Jura studierte und keine Dreadlocks mehr besaß. Früher war da mehr Bewunderung für mich, ich erinnerte mich noch gut an die Zeit, als sie mich für allwissend hielt. Gut, da war sie auch erst sieben. Um sie zu ärgern, beschloss ich, nun doch keinen Text über Katzen zu schreiben, wie ich es vorgehabt hatte, sondern stattdessen etwas über Hasen. Oder Kaninchen. Hasenartige halt.

Nach einer erfrischenden Champagnerdusche und ein paar Nasen Afterbite fiel mir ein guter Titel ein: Der Mann mit den Pinselohren.

In der Geschichte ging es um einen Mann, der sich für ein Kaninchen hielt. Und alle lachten über ihn, auf der Arbeit, im Büro, in der Freizeit, im Tennisclub. Am Ende stellte sich dann heraus, dass er tatsächlich ein Kaninchen war, und alle, die ihn ausgelacht hatten, standen ganz schön dumm da.

Aber halt, Pinselohren, hatten Hasenartige überhaupt Pinselohren? Ich googelte und stieß auf den Wikipedia-Artikel über den Luchs. Luchse hatten Pinselohren. Neuerdings waren wieder Luchse in der Eifel gesichtet worden, las ich, und im Rothaargebirge. Rothaargebirge? Nie davon gehört. Ich navigierte weiter zum Artikel über das Rothaargebirge, von da kam ich zum Pfälzer Wald, und als ich auf verschlungenen Wegen bei der Kryptozoologie, genauer gesagt, beim Ogopogo, der angeblich im Okanagan Lake lebenden Seeschlange, gelandet war, war es auch schon wieder Abend geworden. Ich sah nach, was die Katze heute erjagt hatte, und beschloss, dass es zum Abendessen Froschschenkel à la française geben würde, als Beilage Brekkies rot-weiß.

Der Abend war ruhig, ruhiger als sonst, man hörte fast gar kein nerviges Froschgequake mehr. Die Katze hatte gute Arbeit geleistet und alle Gartenteiche in der Nachbarschaft entvölkert.

Vor dem Schlafengehen gönnte ich mir ein entspannendes Rotweinbad, ich nahm dafür nur die ältesten Weine, die waren sowieso bestimmt nicht mehr gut. Morgen war ein harter Tag, ich würde das Haus nämlich verlassen müssen, raus in die Sonne, um meine Afterbite-Vorräte aufzustocken, die gingen bedenklich zur Neige.

Tag drei

Ich hatte nicht so gut geschlafen wie gehofft, draußen war die ganze Nacht ein Gefauche und Gekreische gewesen, wie von einem Hexensabbat, der außer Kontrolle geraten war. Offenbar hatte die Katze die Sheba-Köder gegen einen hungrigen Marder verteidigt. Abgekämpft, aber siegreich war sie am Morgen heimgekehrt, eine Marderpfote zwischen den Zähnen. Ich setzte ihr das an einer Sehne herabbaumelnde Auge wieder ein und befestigte das abgerissene Ohr mit Tesafilm am Kopf, dann verschwand sie zum Jagen.

Wenn ich in die Apotheke fuhr, musste ich unbedingt ein Mittel gegen Nasenbluten kaufen, meine Nase blutete neuerdings die ganze Zeit. Bestimmt vom Ozon. Und ich hatte Kopfschmerzen, aber dagegen half Afterbite zuverlässig.

In der Apotheke von Walferdingen kaufte ich den Restbestand von fünf Afterbite-Sticks auf, danach stattete ich den Apotheken von Steinsel und Mersch einen Besuch ab, sogar bis nach Ettelbrück fuhr ich, dort gab es zwei Apotheken. Die Sonne grinste zahnlos vom Himmel herab, als habe sie es auf mich persönlich abgesehen. Deshalb kaufte ich in der zweiten Ettelbrücker Apotheke ein paar Jumbotuben Sonnencreme und schmierte das Auto damit ein.

Die Reise war lang und beschwerlich, ich verbrauchte fast einen ganzen Stick Afterbite. An einem sprudelnden Bächlein in der Gegend von Colmar-Berg machte ich Rast. Während mein braver Golf ein Sonnenbad nahm, fing ich ein paar Forellen mit der Hand, um etwas Diversität in unseren Speiseplan zu bringen. Meine Idee, die zappelnden Viecher gleich hier auf dem Autodach zu grillen, verwarf ich, die Katze sollte auch etwas davon abbekommen, das hatte sie sich verdient, schließlich hatte sie in den letzten Tagen für unser Essen gesorgt.

»Forelle Müllerin«, erklärte ich der Katze, die auf der Fritteuse saß und interessiert zusah, wie ich, in Mehlstaubwolken und Afterbite-Schwaden gehüllt, die Forellen durch die fingerdicke Schicht Mehl rollte, die ich großzügig auf der Anrichte und dem Küchenboden verteilt hatte.

»Altes Bauernrezept: pro Forelle ein Kilo Mehl und ein Kilo Butter. Dann noch jeweils ein Pfund Butter für die Füllung.«

Die Katze nickte und deutete fragend mit der Vorderpfote auf die Zitronen, die stellenweise aus dem Mehlgebirge herausragten wie erloschene Vulkane aus einer Mondlandschaft. »Zitronen sind optional«, sagte ich. »Sie machen es leichter verdaulich für Leute mit einer Butterintoleranz.«

»Du denkst doch daran, die Katze jeden Tag nach Zecken abzusuchen?«, durchbrach meine Schwester zwei Stunden später mein verträumtes Verdauungssurfen auf Facebook. »Problem gelöst«, schrieb ich zurück, während das Mehl nur so aus der Tastatur staubte.

Einer meiner Facebook-Freunde hatte nämlich gepostet, dass Kokosnussöl das wirksamste Mittel gegen Zecken sei. Kokosöl hatte ich zwar keins im Haus, aber zur Not würde es sicher auch Olivenöl tun, befand ich. Ich füllte einen Eimer mit ein paar Litern Olivenöl, gab auch noch etwas Kräuter der Provence, Pfefferkörner und Lorbeerblätter dazu, rundete das Ganze mit einem Schuss Balsamico-Essig ab und tunkte die Katze hinein.

»Es ist nur zu deinem Besten«, erklärte ich dem zappelnden Tier und hielt es gut fest, damit die Marinade sich auch schön auf der Haut verteilte und in alle Poren einsickern konnte. Nachdem die Behandlung beendet war, schüttelte die Katze sich, warf mir einen bösen Blick zu und zog von dannen.

Die wird sich schon wieder einkriegen, dachte ich. Vor allem wenn sie erst mal sehen würde, was ich ihr heute ins Trinkschälchen getan hatte. Echte Kriegerinnen tranken keine Milch, und die Katze hatte zur Genüge bewiesen, dass sie eine Kriegerin war, heute Morgen hatte sie ein junges Schaf gerissen. Zur Belohnung hatte ich Met für sie hergestellt, aus Biobier und organischem Bienenhonig. Zwar war bei der Fabrikation und dem Transport des Mets ein gewisser Streuungseffekt aufgetreten, der bewirkte, dass einige Stellen des Hauses jetzt deutlich klebriger wirkten als vorher, aber wenn man seine Laufwege darauf einstellte, war das eigentlich kein Problem. Also das Haus war im Prinzip noch bewohnbar, so schlimm wie damals, als ich versucht hatte, Borschtsch nach der Original-Woronesch-Formel zu kochen und meine Familie daraufhin in eine andere Stadt umziehen musste, war es jedenfalls nicht. Gut, damals war ich auch erst acht gewesen.

Tag vier

Bald würde meine Familie wieder nach Hause kommen, und zur Feier des Tages hatte ich ein zünftiges Irish Stew vorbereitet, das jetzt fröhlich auf einem Holzfeuer in der Garage vor sich hin schmurgelte. Um genug Feuerholz zusammenzubekommen, hatte ich den Fliederbusch, die kleine Blautanne und noch ein paar namenlose Sträucher gerodet, der Garten sah jetzt schon viel aufgeräumter und urbaner aus. Das Schaf, das die Katze mir gestern gebracht hatte, hatte ich eigenhändig ausgeweidet und entbeint. Ich war wirklich stolz auf mein Werk. Da das mittelgroße und die kleinen Messer irgendwo unter Mehl und leeren Afterbite-Sticks verschollen waren, hatte ich nur das große Hackmesser zur Verfügung gehabt, und das war bei der Feinarbeit, also Sehnen und Knorpel, nicht gerade praktisch. Dennoch war das Schaf von meinen sensiblen Metzgerhänden nach und nach in mundgerechte Stücke zerteilt worden. Die Fleischabfälle und Knochen hatte ich einfach in den Garten geworfen, für das Rabenvolk, gegen 9:34 Uhr konnte ich sogar die erste Sichtung eines Bartgeiers in Luxemburg seit 458 Jahren vermelden.

Für die Katze und mich bereitete ich ein nahrhaftes Eichhörnchenragout zu, dann leerte ich einen Afterbite-Stick in meiner Nase aus und nahm eine Martini-Dusche, um das Schafsblut abzuwaschen. Danach rollte ich mich in Paniermehl. Warum? Weil es irgendwie Spaß machte. Weil ich es konnte, keine Ahnung, warum. Die Katze betrachtete mich kopfschüttelnd und machte sich Notizen.

Gegend Abend traf meine Familie ein. Ich hoppelte ihnen freudig schnurrend auf allen vieren entgegen, ganz mit Panade bedeckt. Meine Schwester bedachte mich mit einem merkwürdigen Blick. Es war der gleiche Blick, den Gregor Samsas Schwester Gregor Samsa zugeworfen haben musste an jenem Morgen, als alles begann.

Ich miaute sie vorwurfsvoll an und deutete mit der linken Vorderpfote auf meinen leeren Fressnapf.

Die Katze saß rauchend am Laptop und tippte irgendwas, wahrscheinlich diesen Text.

EBER IM NEBEL

Ein Rascheln in der Maisplantage, eine kaum wahrnehmbare Bewegung, dort, wo das Feld in Mischwald übergeht.

»Sie kommen«, flüstert Sir Percival Batchelor mir aufgeregt zu. »Bleiben Sie dicht hinter mir, und machen Sie mir alles nach, dann wird man Sie für ein Jungtier aus meiner Rotte halten.« Er lässt seine 120 Kilo Lebendgewicht (»Kartoffeln, seit 20 Jahren nichts als Eicheln und Kartoffeln, old boy!«) auf alle viere plumpsen und nimmt Witterung auf. Der Schnurrbart zittert, sein verbeulter Tropenhelm ist in den Nacken gerutscht, borstige Haarbüschel gucken aus seinen Ohren, der Blick der rot geränderten Äuglein ist ins Weite gerichtet. »Oink, oink«, gurrt er zärtlich. »Oink-o? O-ink?«

Wieder mal falscher Alarm, denke ich verdrießlich. Ein Betrunkener auf dem Heimweg oder ein Eingeborener, der seinen Hund Gassi führt. Ich lehne mich gähnend gegen das rostige Chassis des alten Traktors mit DDR-Kennzeichen, der uns als Basislager dient.

Doch Sir Percival macht mir hektisch Zeichen. Widerstrebend lasse auch ich mich auf allen vieren nieder und grunze lustlos.

Mir ist kalt. Und es ist nass. Der Schlamm, in dem wir uns gesuhlt haben, damit die Wildschweine uns akzeptieren, will in der feuchten Kühle des Morgens einfach nicht trocknen. Seit Ewigkeiten habe ich nicht mehr richtig geschlafen. Nachts finden wir keine Ruhe wegen des Geheuls der Wölfe, die sich immer näher an die menschlichen Siedlungen heranwagen, hier in Deutschlands wildem Osten, wo Europa langsam in Asien übergeht und sich Pole und Mongole Gute Nacht sagen.

Seit zwei Wochen harren wir in der vernebelten, verregneten Einöde der Vorstadtlandschaft aus, ohne ein einziges Wildschwein gesichtet zu haben. Wir sind auf der Suche nach dem Familienverbund, mit dem Sir Percival Batchelor, der legendäre Wildschweinflüsterer, in den Achtzigerjahren zusammengelebt hat. Zum wiederholten Mal frage ich mich, worauf ich mich hier eingelassen habe.

Sir Percival möchte beweisen, dass die letzten Prenzlauer-Berg-Wildschweine, die durch seine zahllosen Bücher und Filme (Eber im Nebel, Keilerdämmerung, Der Sommer des Überläufers, Ein Bett im Kornkreis) weltberühmt wurden, immer noch hier am Rand des Schrebergartengürtels hausen.

Durch Gentrifizierung und invasive Schweinebanden aus der Provinz wurden die einst häufigen Tiere im zwanzigsten Jahrhundert aus ihrer Pankower Heimat verdrängt und wichen in die dünn besiedelten Sumpfwälder von Treptow-Köpenick südlich des Müggelsees aus.

Sir Percys Filme zeigten der Welt, dass es auch Wildschweine gibt, die sich zu benehmen wissen, »gentleboars« und »ladysows«, wie er sie nennt. Damit vermittelte er der zivilisierten Welt ein neues Bild der sanften Riesen, die hier im abgelegenen Berlin – die nächste menschliche Siedlung ist Minsk – gerade wieder gnadenlos bejagt und von ängstlichen Radfahrern und Badegästen als mordlustige Bestien und notorische Langfinger verteufelt werden.

Nachdem die Geschichte der »Klausau vom Teufelssee« um die Welt ging, ist das Wildschwein in Berlin ja endgültig zum Problemtier geworden. Sir Percival hat den ominösen Videoclip, in dem man einen nackten Mann sieht, der ein Wildschwein und zwei Frischlinge verfolgt, die seine Tasche samt Laptop gestohlen haben, gründlich analysiert: »Das war keine von meinen Sauen«, erklärt er kategorisch. »Die fürchten sich nämlich vor Menschen, und das mit Grund. Wir haben es hier mit Rotten von Zugezogenen zu tun, die jegliche Contenance verloren haben und in organisierten Gangs die Badeseen unsicher machen, von menschlichen Müllbergen angelockt. Old-School-Schweine machen so etwas einfach nicht.«

Während in der ganzen Welt, dank mutigen Tierfilmern wie Henry Lee Nugent aus Razorback/Arkansas, der in eine namibische Warzenschweinfamilie einheiratete, oder dem »Schweinemann von Borneo«, Dr. Luc van Eyck, der Indonesiens Hirscheber in einem modernen Staatswesen organisierte, das Bild des Schweins als nächstem Verwandten des Menschen eine Aufwertung erfuhr, herrschen in diesen rückständigen Regionen Eurasiens leider noch immer die alten Vorurteile.

»O-oink O-ink-o«, tönt es vom Waldrand. Ich fahre aus meinen trüben Gedanken hoch.

»Claire, altes Mädchen«, quiekt Sir Percival und verschwindet erstaunlich behände zwischen den meterhohen Maisstauden. Ich folge auf allen vieren.

Und dann sehe ich das mächtige Tier: Gleich Zahnstochern knickt es die Maispflanzen, wie ein T-34-Panzer walzt es auf Sir Percy zu.

Lady Claire, die gewaltige Silberrücken. Und ihre Rotte folgt auf dem Fuß, ich sehe in Schweinsgesichter, die jeder, der in den Siebzigern und Achtzigern aufgewachsen ist, aus dem Fernsehen kennt. Claires in Ehren ersilberte Ehemänner Paddington und Pinkerton, die Töchter Emily, Emma und Posh, die Söhne Lipton und Tipton, mittlerweile alle selbst mit Familie. Frischlinge und Frischlingsfrischlinge. Älter sind sie geworden, reifer, aus Frischlingen wurden Überläufer, aus Überläufern Eber …

Sie begrüßen Sir Percival wie eine Rugbymannschaft den alten Jugendtrainer, mich lassen sie zum Glück links liegen, beäugen mich bloß. Ich halte mich zurück und vermeide Blickkontakt, nur wenn ich angerempelt werde, grunze ich höflich.

Plötzlich hält Sir Percival, der sich eben noch fröhlich im Matsch wälzte, inne. Sein Blick wird suchend, fragend.

»Heathcliff«, fragt er. »Wo ist denn Heathcliff?«

Ja, wo ist er? Heathcliff, dessen Waisenschicksal Millionen vor den Bildschirmen zu Tränen rührte. Der Findelfrischling, dessen gesamte Rotte von gewissenlosen Düsseldorfer Trophäenjägern ermordet wurde. Sir Percival fand ihn, halb verhungert, nicht größer als ein Frühstücksei, zwischen den kopflosen Leichen seiner Familie und zog ihn mit der Flasche auf. Der Whiskyflasche, wohlgemerkt. Die Geschichte, wie er aufwuchs, dann ausgewildert und von Claires Rotte adoptiert wurde, ist durch den Film Wurmhöhe unsterblich geworden.

»Oinky-doinky!« Die Maisstauden teilen sich; Heathcliff, mittlerweile ein stattlicher Keiler von den Ausmaßen eines VW Polo, stürmt heran und wirft sich Sir Percy in die Arme. »Du kleiner Schelm!«, ruft dieser. »Wolltest mir einen Schrecken einjagen.«

Und dann werde ich Zeuge des bezauberndsten Naturschauspiels, dem ich je beiwohnen durfte.

Wie auf Kommando stellen die Wildschweine sich im Halbkreis vor Sir Percival auf.

Ich befürchte einen Angriff, will schon eingreifen, beziehungsweise weglaufen, da gibt Sir Percy mir ein Zeichen, mich still zu verhalten.

Lady Claire stampft, einmal, zweimal mit dem rechten Vorderhuf auf, trampelt einen Takt, und dann beginnen alle, miteinander zu grunzen, schnell erkenne ich das Lied: Die ganze Rotte grunzt »For he’s a jolly good fellow«, um Sir Percival willkommen zu heißen, das Lied, das er ihnen, nebst anderen britischen Traditionen, einst beigebracht hatte.

Etwas später. Wir haben es uns auf einem Kartoffelacker gemütlich gemacht und brunchen mit der Wildschweinfamilie, es gibt junge Kartoffeln und frische Regenwürmer auf Toastbrot. Sir Percy lässt eine Thermoskanne Tee herumgehen, an der die Schweine schmatzend saugen.

»Ich hätte nie gedacht, dass sie uns Menschen so ähnlich sind«, flüstere ich Sir Percival zu.

Der nickt. Ganz entspannt ist allerdings niemand, das hier ist immer noch ein Jagdrevier. Es sollen Waidmänner gesichtet worden sein, und die Wildschweine sind trotz aller Wiedersehensfreude wachsam.

Das Naturvolk der Waidmänner (in ihrer eigenen Sprache nennen sie sich »Halali«) lebte einst als Jäger und Sammler in den urtümlichen Regenwäldern Brandenburgs, bis hier im Nichts die künstliche Hauptstadt Berlin aus dem Boden gestampft wurde. Das Berliner Schurkenregime fing die freien Waidmänner ein und verdonnerte sie zu einem sesshaften Lebensstil. Heutzutage vegetieren sie in primitiven Reihenhaussiedlungen, verlernen ihre alte Sprache, das Jägerlatein, gehen geregelter Arbeit nach und werden darüber depressiv und alkoholkrank. Am Wochenende aber legen sie ihre grüne Stammestracht an, beschmieren sich die Gesichter mit Blut und wandern singend hinaus in die alte Waldheimat, wo sie nach Art der Vorfahren Jagd machen auf »Rotwild« und »Schwarzwild«, wie es in ihrer Sprache heißt.

Dem Volk der Schreber, das das fruchtbare Grasland zwischen Elbe und Ural jahrtausendelang als Kleinviehzüchter und Gärtner bevölkerte, bekam der sogenannte Fortschritt nicht besser. Ihre gewaltigen Karnickelherden wurden aus »hygienischen« Gründen vergast, ihre Gemüsegärten in nachhaltige Freizeitparks für junge Musterfamilien umgewandelt. Die kümmerlichen Überreste des Stammes leben in »Schrebergartenkolonien« genannten Slums an der Grenze des Stadtmolochs. Doch ihre baufälligen Wellblechhütten und Wohnwagen, ihre Gartenzwerg-Totems und Bambi-Fetische sind der Obrigkeit weiterhin ein Dorn im Auge. In den nächsten Jahren sollen sie einem »Kiez« weichen, für die wachsende Schar der Hipster und Kreativen, die heuschreckengleich aus den entlegensten Sümpfen und Hinterwäldern in Berlin einfallen, auf der Suche nach Futtertrögen und Wohnraum.

Plötzlich ertönt ein Pfiff so schrill, dass ich mich fast an meinem Engerling verschlucke. Ich blicke auf. Die Wildschweine gehen in Kampfformation.

»Die Waidmänner«, schießt (sic!) es mir durch den Kopf. Doch als ich aufblicke, sehe ich nur eine zwergenhafte, in Kakiuniform und rotes Pfadfinderhalstuch gekleidete Gestalt mit Feldstecher, vielleicht 1,20 Meter hoch, die uns vom Rand des Ackers aus beobachtet.