Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

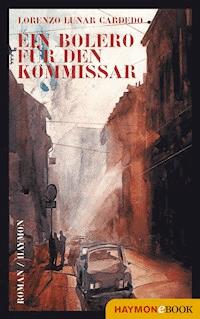

DAS VIERTEL IST EIN UNGEHEUER! Leo Martín, Hauptkommissar in jenem Viertel der Provinzstadt Santa Clara, in dem er aufgewachsen ist und jeden kennt, wird mit einem brutalen Verbrechen konfrontiert. Der alte Cundo, sein väterlicher Freund und Vorbild aus der Jugendzeit, wurde erschlagen, offensichtlich nach einer durchzechten Nacht. Die Ermittlungen führen Leo mitten hinein in die Abgründe des kubanischen Alltags, der geprägt ist von Armut und Hoffnungslosigkeit, von Diebstahl und Gewalt, von Alkoholismus, Drogen und Prostitution. Keine leichte Aufgabe für den Kommissar, denn bald schon stolpert er an jeder Ecke über alte Freunde und Bekannte und ihre Geschichte. "Das Viertel formt dich, schüttelt dich durch, es stößt dich herum, macht dich fertig und zermalmt dich, es richtet dich wieder auf, um dich dann erneut zu Boden zu werfen und auf dir herumzutrampeln." Lakonisch, unverblümt und in rasantem Tempo beschreibt Lorenzo Lunar Cardedo die Tristesse der kubanischen Realität abseits touristischer Trampelpfade; ein ernüchternder, gleichwohl faszinierender Blick in Fidel Castros Reich. Ein Roman, der nichts beschönigt und die Brutalität des Verbrechens aus den sozialen Zuständen heraus motiviert. Ein Bolero für den Kommissar ist die erste Übersetzung des bekannten kubanischen Autors ins Deutsche - und nichts weniger als eine literarische Entdeckung. Ein brillanter Krimi zwischen dem täglichen Überlebenskampf in einem kubanischen Viertel, alter Freundschaft und gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lorenzo Lunar Cardedo

Ein Bolero für den Kommissar

Roman

HAYMON

Inhalt

Gefahr ist mein Job

Das Versprechen

Auf Nimmerwiedersehen, Süße

Der unsichtbare Schlüssel

Der lange Abschied

Der Dürre

Die fünf Schweinchen

Die rote Ernte

Ich werde warten

Traurig, einsam und dem Ende nah

Epilog

Rebeca Murga: Ein Bolero für den Kommissar: Die Poetik des Marginalen

Titel der spanischen Originalausgabe: „Que en vez de infierno encuentres gloria“ © Ediciones Zoela, Granada 2003

Übersetzt im Rahmen eines Projektseminars am Institut für Romanistik der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Institut für Translationswissenschaft

Teilnehmer:Boris Bliem, Karolina Dabrowski, Elisabeth Gasser, Wolfgang Gasser, Claudia Kirchner, Elisabeth Köhle, Karin Lamprecht, Bettina Meier, Melanie Renzl, Elisabeth Steinlechner, Marlies Strauss, Manuela Trinker, Loretta Weilguni, Christina Überall

Koordination und Korrektur des Nachworts: Elisabeth SteinlechnerLektorat: Klaus Peter, Christine TavernierLeitung: Víctor Herrera

Rebeca Murga lebt als Autorin in Santa Clara, Kuba.

© 2006HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-7099-7189-5

Cover: Benno PeterSatz: Haymon Verlag

Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.

Für meine Jugendfreunde.Für mein Viertel.Und für Rebeca und Elizabeth.

Gefahr ist mein Job

Verrückt. Total verrückt.

Dieses Viertel ist einfach völlig verrückt.

Du kommst in diesem Viertel zur Welt, du wächst hier auf, rackerst dich ab und stellst jeden Tag aufs Neue fest: Dieses Viertel ist einfach total verrückt.

Das Viertel ist ein Ungeheuer, wie mein Kumpel El Puchy immer sagt.

Das Viertel formt dich, schüttelt dich durch, es stößt dich herum, macht dich fertig und zermalmt dich, es richtet dich wieder auf, um dich dann erneut zu Boden zu werfen und auf dir herumzutrampeln.

Das Viertel macht aus dir entweder einen echten Mann oder einen totalen Versager.

Und du kannst nichts anderes tun, als die Hände in den Schoß legen und all das mit dir geschehen lassen.

Hier bist du nie allein.

Hier haben die Wände Ohren.

Hier weiß jeder über jeden Bescheid. Und alle wissen sogar, was man gar nicht wissen kann, nur dass man nicht darüber spricht. Dein Leben und das Leben im Viertel sind eins. Wenn du arbeitest oder gerade keinen Job hast, wenn du was zu beißen hast oder gerade nicht, wenn du krank bist, betrogen wirst, wenn du allein ins Bett gehst oder mit einer Frau.

Tag und Nacht.

Im Viertel kannst du nicht eine einzige Nacht ruhig schlafen. Und das nicht nur wegen der Einbrüche. Hier klauen sie dir sogar dein Mastschwein aus einem mit fingerdicken Metallstäben gesicherten Verschlag oder sie räumen dir das Haus leer, während du schläfst.

Im Viertel ist es völlig normal, dass du plötzlich um zwei oder drei Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen wirst. Wegen jeder Kleinigkeit. Und es ist nichts dabei.

Du wachst auf.

Manchmal sind es zwei oder drei Liebespaare, die mit einer halbvollen Flasche Rum in einem Plastikbeutel aus dem Nachtlokal kommen und sich irgendwo auf die Straße setzen und lauthals singen. Einfach singen. Mexikanische Volkslieder von Juan Gabriel oder schnulzige Boleros von Orlando Contreras oder Rolando Laserie. Sie singen einfach.

Du wachst um drei Uhr morgens auf. Manchmal ist es wegen Clara, die auf Pancho losgeht, der wieder einmal spät nach Hause gekommen ist und nach billigem Fusel und dem Parfüm alter Nutten stinkt.

Manchmal wachst du auf und es ist wegen dem miesen Scheißkerl, der jetzt mit La Cuqui unterwegs ist und der sie auf einem russischen Motorrad ohne Auspuff nach Hause bringt, nachdem er sie in einer Absteige, in der es von Küchenschaben und Filzläusen nur so wimmelt, gevögelt hat. Denn in die richtigen Hotels, in die sauberen mit Klimaanlage, in die geht La Cuqui nur mit den Typen, die sie in Autos mit fast geräuschlosen Motoren nach Hause bringen. Aber auch von denen wachst du um drei Uhr morgens auf. Du wachst von der dröhnenden Musik aus den Autoradios und dem Geschrei von Italienern, Deutschen und sogar Norwegern auf: La Cuqui kämpft an allen Fronten.

Es ist verrückt, hier zu leben.

Du wachst um drei Uhr morgens auf. Und obwohl du weißt, dass du kein Auge mehr zutun wirst, wälzt du dich im Bett, klammerst dich an dein Kopfkissen, deckst dich wieder zu und versuchst noch etwas Schlaf zu kriegen.

Oder dir schwirren irgendwelche Gedanken im Kopf herum: Warum zum Teufel wohne ich eigentlich noch hier, in diesem verrückten Viertel?

Und du findest keine Antwort darauf. Oder zumindest kannst du sie nicht in Worte fassen.

Auf der Suche nach den richtigen Worten zermarterst du dir dann dein Gehirn. Und wieder überkommt dich der Schlaf, nachdem dir erneut klar geworden ist, dass das Viertel ein Ungeheuer ist, das dich und alle anderen gefangen hält.

Es ist ein Ungeheuer, das du liebst. Und du bist nicht bereit, es jemals zu verlassen.

Weil du dich daran gewöhnt hast. Weil du weißt, dass du den Wirbel brauchst. Um zu leben. Um ruhig zu schlafen.

Weil das alles im Viertel ganz normal ist.

Die Leute lassen sich an der Ecke voll laufen und grölen dann lautstark irgendwelche Lieder. Und es ist nichts dabei.

Clara macht Pancho zur Sau. Sie schleift ihn nach Hause und schwört ihm, dass beim nächsten Mal seine Eier ab sind. Und es ist nichts dabei.

La Cuqui wechselt jede Woche den Mann samt Motorrad. Und es ist nichts dabei.

Und wenn dann aber eines Morgens im Viertel alles ruhig ist, weil nicht Wochenende ist, weil es keinen Rum in den Bars gibt und es noch dazu saukalt ist, und du dann hörst, dass jemand an deine Tür klopft – laut, nervös und hartnäckig –, dann kannst du davon ausgehen, dass es dieses Mal etwas Ernstes ist.

In meinem Fall gibt es noch einen anderen Grund, warum man davon ausgehen kann: Ich bin der Hauptkommissar hier im Viertel.

Hauptkommissar in eben dem Viertel, in dem ich vor 35 Jahren zur Welt kam. In diesem verrückten Viertel.

Das ist der Job, mit dem mich die Partei zuletzt beauftragt hat.

Ich öffnete die Tür und vor mir stand El Jabao.

El Jabao ist hässlich und wenn er Angst hat, ist er noch hässlicher. Er ist gelblich blass und seine hervorstehenden Augen erinnern an die einer Kröte.

„Sie haben den alten Cundo umgebracht“, sagte er.

Ich verlor keine Zeit damit, die Uniform anzuziehen. Auf dem Sofa lag der Pullover, den ich anhatte, als ich letzte Nacht von Luisa nach Hause gekommen war. Ich streifte ihn über und wollte mit El Jabao rausgehen.

Fela wachte vom Lärm auf.

„Was ist hier los?“

„Nichts. Ich muss kurz weg, aber ich komme gleich wieder.“

„Pass auf, Junge“, flehte sie mich an.

Immer wenn ich zur Arbeit gehe, verabschiedet sich Fela mit dem gleichen flehenden Ton in der Stimme.

Sie hat Angst. Fela hat ihr ganzes Leben vor irgendetwas Angst gehabt.

Als ich ein Kind war, hatte Fela Angst vor Gott. Immer wenn etwas Schlimmes passierte, sagte sie, es sei die Strafe Gottes für irgendetwas. Später hörte man bei uns zu Hause dann auf, über Gott zu sprechen.

„Du solltest der Kommunistischen Jugend beitreten, damit etwas aus dir wird“, riet mir Fela und ich spürte damals die gleiche Angst in ihrer Stimme.

Als der Alte krank wurde, nahm ihre Angst zu. Als er dann starb, wurde Fela noch ängstlicher.

Und als ich bei der Polizei anfing, kam sie vor Angst fast um.

Als sie mir nun sagte: „Pass auf dich auf, Junge“, spürte ich in ihren Worten quälende, bodenlose Angst. Eine Höllenangst.

Sie behauptet, sie werde eines Tages an Herzversagen sterben, aber ich bin mir sicher, die Angst wird sie umbringen.

Die Angst meiner Mutter ist eine tödliche Krankheit.

Manchmal glaube ich, dass ich ihr etwas von der Panik nehmen könnte, wenn ich eines Tages heimkäme und sagte: „Ich hab den Job bei der Polizei hingeschmissen.“ Aber ich weiß auch, dass sie dann vor irgendetwas anderem Angst kriegen würde.

Die Angst meiner Mutter ist chronisch und bildet Metastasen in ihrem ganzen Körper. Und in ihrer Seele.

„Keine Sorge“, antwortete ich, „ich geh zum Busbahnhof Zigaretten kaufen. Ich kann nicht schlafen.“

Fela verkroch sich nun wohl mit ihrer Angst unter der Decke und betete stillschweigend für mich. Zum Glück hatte meine Mutter vor ein paar Jahren wieder angefangen, das Wort Gott zu gebrauchen. „Lieber Gott, beschütze ihn“, murmelte sie jetzt wohl.

Gut, dass sie in ihrer Angst von Gott begleitet wird.

El Jabao und ich liefen rüber zu Cundo.

Der alte Cundo lag mit gespaltenem Schädel auf seinem Klappbett.

Es war fast kein Blut auf dem schäbigen Kissen. Ein roter Faden zog sich von der Nase über die Lippen, über den langen, mageren Hals bis zu den gelblichen Brusthaaren.

In einem alten, mit rötlichem Damast überzogenen Lehnsessel aus Holz, gleich neben dem kleinen Tisch, auf dem ein nicht beendetes Dominospiel und eine Flasche billigsten Fusels lagen, die in der Nacht wohl mehrmals wieder aufgefüllt worden war, döste Blanquita.

Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken.

Wieder einmal blickte ich dem Tod ins Auge.

Dem Tod, wie damals in Angola.

Wieder hatte ich Jiguanis Gesicht vor mir. Wieder konnte ich mir nicht erklären, warum zum Teufel er damals gelächelt hatte, vollkommen zerfetzt von Maschinengewehrsalven, allein am anderen Ende der Welt: „Diesen Schweinen haben wir’s aber gezeigt, Leo“, sagte er mit seinen Eingeweiden in den Händen. Er spürte nicht, dass sein Leben mitsamt seinen Gedärmen durch das Loch mitten in seinem Bauch entwich.

Jiguani, wie er einsam am Arsch der Welt starb. Nur ein Typ, den er einige Monate zuvor kennen gelernt hatte, den er aber schon Bruder nannte, und ein altes, zerfleddertes Pornomagazin in der Hosentasche seiner olivgrünen Uniform waren dabei.

Einsam sterben. Weit weg von seiner Familie und dem Viertel sterben ist einsam sterben.

Am Ende der Welt sterben, ohne zu wissen, wofür man verdammt noch mal stirbt, ist einsam sterben.

Jiguani lächelt immer noch, während er sich mit beiden Händen den Bauch hält: „Diesen Schweinen haben wir’s aber gezeigt, Leo.“

Von weitem hörte man die dröhnende, aggressive Musik aus einem Auto, die genauso schnell verklang, wie sie aufgetaucht war, inmitten der Stille der Morgendämmerung. Von draußen drang mit der kalten Luft ein abscheulicher Geruch nach Nachtjasmin ins Zimmer.

Ich blickte dem Tod wieder ins Auge.

Dem Tod, musikalisch untermalt.

Es ist Samstagnacht und im Polizeirevier herrscht merkwürdige Aufregung. Man sagt uns, dass ein Großeinsatz vorbereitet wird. Und schon sitzen wir dienstbereit in den Fahrzeugen. „Öffentliche Ruhestörung in allen vier Nachtlokalen von Santa Clara, und das gleichzeitig“, sagt der Chef. „Ein Riesenaufruhr“, bemerkt Pinky und reibt sich die Hände. „Das könnte eine Gegenrevolution sein“, sagt der Kommandant und erklärt: „Das ist geplant. Das kann kein Zufall sein. Aber darum kümmern sich andere. Wir sind nur dafür zuständig, die Situation zu entschärfen.“

„Ich werde mir einen Spaß draus machen, denen den Schädel einzuhauen“, kündigt Pinky beim Aussteigen an.

Ich schaue ihn an und schmunzle.

Jung und übermütig.

Eingeweiht wurden wir in einer Karnevalsnacht in Havanna, als wir noch auf der Akademie waren. Auf der Bühne spielte die Big Band von Pello el Afrocán, als plötzlich die Trommler von Cocuye aus Santiaga de Cuba auftauchten. Diese Typen aus dem Osten fallen in Havanna ein wie die Heuschrecken. Sie sind wie die Araber, die überall ihr Lager aufschlagen. In einem Zimmer im Zentrum von Havanna nistet sich dann gleich ein Haufen von ihnen ein und man wird sie nicht mehr los.

Die Leute aus Havanna tanzten zur Musik, als sie kamen und sich mit der Trompete und ihrem „Platz da, hier kommt El Cocuyé“ in die Mitte drängten. Und dann gab es einen Riesenaufstand.

Wir mussten mit Schutzschild, Helm und Schlagstock dazwischengehen und aufräumen.

Pinky, der mit beiden Fäusten drauflosschlug, sagte: „Ich scheiß auf euch Typen und auf eure Messer.“

Und ehrlich, Pinky war verdammt mutig.

Pinky klopft mir auf die Schulter und lacht. Ich mache das Gleiche.

„Wir machen uns einen Spaß draus“, antworte ich.

Der Nachtclub El Bosque liegt an der Landstraße, in der Nähe des Baseballstadions und der neuen zwölfstöckigen Blöcke.

Pinky und ich kommen als Erste dort an. Der Türsteher lehnt mit einer Platzwunde am Kopf an der Wand. Sein Hemd ist zerrissen. Er schnäuzt sich und sein Taschentuch füllt sich mit Blut und Rotz.

„Hier kommt keiner mehr rein“, ächzt er.

Zwei weitere Wagen kommen an. Pinky und ich gehen rein und kämpfen uns den Weg durch die schwarze Meute frei. Plötzlich taucht hinter einem Baum eine Riesenfaust auf, die zwischen meine Augen zielt und mir alle Lichter ausknipst. Es ist, als würde sich die Musik entfernen. Mein Körper schwebt, aber etwas in meinem Unterbewusstsein befiehlt mir, meinen Arm zu heben und auf die dunkle, verschwommene Gestalt vor mir einzuschlagen, bis sie zusammenbricht. Ich komme langsam wieder zu mir. „Diesen Wichser nehme ich mit. Der bleibt ein paar Nächte auf dem Revier.“ Ich schaffe es irgendwie, ihm die Handschellen anzulegen, und zerre den Koloss hinter mir her. Plötzlich sehe ich, wie ein paar Leute einen Körper auf ihre Schultern nehmen. Einen Mann in Uniform. Ich kann sein Gesicht nicht erkennen, aber ich weiß, dass es Pinky ist. Ich versuche zu ihm durchzukommen, aber bei diesem Gedränge ist das unmöglich. Ich kämpfe mir einen Weg frei, aber Pinky entfernt sich immer weiter von mir. Sie tragen ihn blutüberströmt weg. Ich öffne die Handschellen, um diesen verdammten Neger, den ich hinter mir herschleife, loszuwerden, aber auch so komme ich nicht vorwärts. Verzweifelt und hilflos trete ich auf ihn ein, während ich einen Rettungswagen wegfahren höre.

Man musste es mir nicht sagen. Schon als ich ihn von weitem verwundet gesehen hatte, hatte ich gewusst, dass ich ihn nie mehr wieder lebend sehen würde. Ich hatte die Augen geschlossen und weiter auf den Typen am Boden eingetreten. Man musste mich von ihm wegreißen.

Pinky ist auch allein gestorben.

Seine kleine Familie – eine Tante mütterlicherseits und ein alkoholsüchtiger Stiefvater – lebt in Manzanilla.

Er sagte immer, das Einzige, was er habe, seien Fela und ich.

Eine Fliege wollte sich auf Cundos Lippen niederlassen, das Blut des Alten schien sie anzuziehen. Ich verscheuchte sie, aber nach ein paar Runden kehrte sie wieder zurück.

Auch Cundo ist allein gestorben. Seit er hierher gekommen ist, hat er immer allein gelebt. Allein und besoffen.

Er nahm ständig irgendwelche Gelegenheitsjobs an und versoff dann das bisschen Geld gleich wieder. Morgens war er meistens schon blau und die Kinder riefen ihm nach: „Cundo, Witzfigur, saufen tut er immer nur.“ Und er schrie zurück: „Ihr verdammten Rotzbengel, wenn ich euch erwische, versohle ich euch den Hintern, dass euch Hören und Sehen vergeht!“

Nachmittags, nachdem er seinen Kater ausgeschlafen hatte, unterhielt er sich mit den Jungs auf der Straße über Baseball und organisierte Baseballspiele auf dem kleinen Gelände hinter dem Friedhof. Oder er erzählte von der Zeit, als er in Sancti Spiritus lebte, und davon, wie es früher war, als es Freudenhäuser gab und man für die Huren offiziell bezahlte, als der Rum gut und billig war und er genug Geld hatte, um sich diese Freuden zu gönnen.

Und wenn der erste Vogelschwarm in der Dämmerung in Richtung Plaza Vidal über das Viertel flog, griff er wieder zur Flasche, um dann traurige Geschichten von untreuen Frauen und bitteren Enttäuschungen zu erzählen. Um mexikanische Volkslieder, die bekanntesten Boleros oder tragische Tangos zu singen. Um den Tag wie immer zu beenden: allein und betrunken in seinem Zimmer. Ohne Familie: ohne Mutter und Vater, ohne Kinder und Enkelkinder.

Allein, alt und betrunken.

Cundo ist allein gestorben, das war sein Schicksal. Genauso wie es meines ist, Polizist zu sein. Polizist zu sein, denn genauso wie vorherbestimmt war, dass in einer kalten Nacht irgendein Hurensohn dem Alten den Schädel einschlagen würde, so muss auch vorherbestimmt sein, dass jemand diesen Dreckskerl schnappen wird, damit er für seine Tat bezahlt.

Erneut verscheuchte ich die Fliege. Sie flog diesmal bis zum Sessel, auf dem Blanquita lag, und ließ sich auf ihren Lippen nieder. Eine Mischung aus Speichel und billigem Fusel rann aus ihrem Mund. Fliegen sind wirklich hartnäckige Biester, wenn es um Blut, Spucke oder Scheiße geht.

Cundo, Blanquita, El Jabao und ich. Wieder einmal hatte uns das Schicksal an den gleichen Ort geführt. Mitten in der Nacht.

Das Viertel ist ein Ungeheuer, dachte ich. Das Leben im Viertel ist total verrückt.

Das Versprechen

Blanquita lebte seit mehr als fünf Jahren auf der Straße. Blanquita lebte auf der Straße, seit Tachuela, ihr Stiefvater, gestorben war.

Kurz nach der Beerdigung des Alten hatte Blanquita ihr Zimmer verscherbelt, ihre Tochter Rosa María zu ihrer Tante Pura geschickt und angefangen, das Geld zu versaufen.

Die Nächte verbrachte Blanquita bei Cundo oder im Busbahnhof oder sie schlief dort, wo sie besoffen umgefallen war.

Blanquita war nicht die Frau von Cundo.

Blanquita war die Frau von niemandem.

Blanquita war die Frau von niemandem und die Hure von allen, irgendwann einmal sogar die von Cundo, aber diese Zeiten waren längst vorbei.

Blanquita war einmal jung gewesen.

Blanquita war eine fabelhafte Hure gewesen: eine Mulattin mit festem Hintern, durchtrieben und stets bereit, Hand anzulegen. Prahlerisch und vorlaut. Unverschämt und vulgär. Verdorben und provokant.

Blanquita, die billige Nutte, volksverbunden und beliebt.

Blanquita war ungefähr so alt wie ich.

Blanquita hatte uns alle in die Geheimnisse des Sex eingeführt.

Blanquita, die Meisterin im Vögeln.

Und wir Jungs folgten ihr wie einer läufigen Hündin.

Nur ein einziges Mal sprach mein Alter mit mir über wichtige Dinge: „Pass mit dieser kleinen Schlampe auf, sie könnte allerlei Krankheiten haben“, sagte er mit ernster Miene.

Und Fela schaute angstvoll aus der Ecke zu uns herüber.

Blanquita. Jetzt sah sie uralt aus, obwohl sie noch nicht einmal vierzig war.

Blanquita, versoffen und verrückt.

Blanquita, die sich besäuft und die in ihren wenigen lichten Momenten erklärt, dass man gewisse Dinge ohne Zähne besser machen könne.

Blanquita, die immer älter wird, während ihre Tochter Rosa María zur neuen Billignutte des Viertels heranwächst.