Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: World Classics

- Sprache: Spanisch

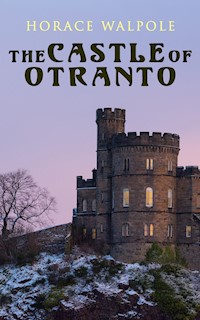

"No era uno de esos tiranos salvajes que disfrutan mostrándose crueles sin que les provoquen. Las circunstancias de su fortuna habían vuelto adusto su temperamento, humano por su propia naturaleza, y sus virtudes estaban siempre dispuestas a manifestarse, a menos que la pasión oscureciera su juicio." Esta novela, escrita por el político y escritor inglés Horace Walpole en 1764, fue publicada originalmente como si se tratase de una traducción de un texto italiano escrito en el siglo XVI, aunque verdaderamente se trataba de un elemento ficticio más de la novela. "El castillo de Otrano" marcó el inicio del género literario conocido como novela gótica, que se haría extremadamente popular posteriormente. La historia, ubicada en la Italia medieval, narra la historia de Manfredo, príncipe de Otranto, y su familia, quienes sufren una maldición que data del tiempo en que el abuelo de Manfredo usurpó el castillo donde viven de su sus legítimos propietarios. En un intento por perpetuar su legado, Manfredo intenta casar a su hijo Conrado con la hija del marqués de Vicenza, pero un trágico accidente hará que la boda no se pueda celebrar. Esta novela, repleta de fenómenos sobrenaturales y siniestros, transportará a su lector o lectora a un mundo de terror gótico. Un clásico de este género esencial para los amantes de la literatura gótica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Horace Walpole

El castillo de Otranto

Saga

El castillo de Otranto

Original title: The Castle of Otranto

Original language: English

Copyright © 1764, 2021 SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726672459

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

CAPÍTULO I

Manfredo, príncipe de Otranto, tenía un hijo y una hija: ésta, una bellísima doncella de dieciocho años, se llamaba Matilda. Conrado, el hijo, tres años menor, era un joven feo, enfermizo y de disposición nada prometedora. Aun así gozaba del favor de su padre, que nunca dio muestras de afecto hacia Matilda.

Manfredo había concertado un matrimonio para su vástago con la hija del marqués de Vicenza, Isabella, la cual ya había sido puesta por sus custodios en manos de Manfredo, a fin de que pudieran celebrarse los esponsales en cuanto el estado de salud de Conrado lo permitiera. La impaciencia de Manfredo por esta ceremonia la advirtieron su familia y sus vecinos. La familia, conociendo bien el carácter severo de su príncipe, no se atrevió a exteriorizar sus reservas ante su precipitación. Hippolita, la esposa, una dama afable, alguna vez se había aventurado a comentar el peligro de casar a su único hijo tan pronto, considerando su corta edad y su pésima salud; pero nunca recibió más respuesta que reflexiones acerca de su propia esterilidad, pues había dado a su esposo un solo heredero. Los arrendatarios y súbditos eran menos cautos en sus palabras: atribuían aquella boda precipitada al temor del príncipe de ver cumplida una antigua profecía según la cual «el castillo y el señorío de Otranto dejarían de pertenecer a la actual familia cuando su auténtico dueño creciera tanto que no pudiera habitarlo». Era difícil atribuir algún sentido a la profecía, y aún resultaba menos fácil concebir que tuviese algo que ver con el matrimonio en cuestión.

Pero tales misterios, o contradicciones, en ningún caso disuaden al vulgo de su opinión.

Los esponsales se fijaron para el día del cumpleaños del joven Conrado. La concurrencia se reunió en la capilla del castillo y todo estaba listo para comenzar el oficio divino, cuando se advirtió la ausencia de Conrado. Manfredo, impaciente ante el mínimo retraso y no habiendo observado que su hijo se retirase, envió a uno de sus criados para que llamara al joven príncipe. El sirviente, sin tiempo siquiera para haber cruzado el patio que le separaba de los aposentos de Conrado, regresó corriendo, sin aliento, frenético, con los ojos desorbitados y echando espuma por la boca. No decía nada, pero señalaba el patio. Los presentes quedaron abrumados por el terror y la extrañeza. La princesa Hippolita, ignorante de lo que sucedía, pero ansiosa por su hijo, se desmayó. Manfredo, menos aprensivo que furioso por el retraso de la boda y por la estupidez de su doméstico, preguntó imperiosamente qué ocurría. El criado no respondió, pero continuó señalando hacia el patio. Finalmente, después de que se le dirigieran repetidas preguntas, exclamó:

—¡Oh, el yelmo! ¡El yelmo!

Mientras tanto, algunos concurrentes habían corrido al patio, desde donde se oía un confuso griterío que revelaba horror y sorpresa. Manfredo, que empezaba a alarmarse al no ver a su hijo, acudió en persona a informarse de la causa de tan extraño revuelo. Matilda no se ausentó, esforzándose en ayudar a su madre, e Isabella se quedó con el mismo propósito, y también para evitar mostrar impaciencia por el contrayente, hacia el cual, en verdad, sentía escaso afecto.

Lo primero que saltó a la vista de Manfredo fue un grupo de sirvientes tratando de levantar algo que le pareció un montón de plumas negras. Miró sin dar crédito a sus ojos.

—¿Qué estáis haciendo? —exclamó Manfredo airadamente—. ¿Dónde está mi hijo?

—¡Oh, señor! —replicó un torrente de voces—. ¡El príncipe! ¡El príncipe! ¡El yelmo! ¡El yelmo!

Impresionado por estos lamentos y temiendo no sabía qué, avanzó apresuradamente. Mas ¡qué visión para los ojos de un padre! Contempló a su hijo despedazado y casi sepultado bajo un enorme yelmo, cien veces mayor que cualquiera hecho para un ser humano, y ensombrecido por una cantidad proporcional de plumas negras.

El horror de aquel espectáculo, la ignorancia de los circunstantes sobre cómo había acaecido la desgracia y, ante todo, el tremendo fenómeno que tenía ante él, dejaron al príncipe sin habla. Su silencio se prolongó más de lo que cabría atribuir al dolor. Fijó sus ojos en lo que en vano hubiera querido que fuese una visión, y pareció menos afectado por su pérdida que sumido en la meditación a propósito del insólito objeto que la ocasionara. Tocó y examinó el yelmo fatal, pero ni siquiera los restos sangrientos y despedazados del joven príncipe consiguieron que Manfredo apartara los ojos del portento que tenía ante sí.

Quienes sabían de su gran afecto por el joven Conrado, estaban tan sorprendidos por la insensibilidad de su príncipe como por el milagro del yelmo. Trasladaron el desfigurado cadáver al salón sin haber recibido orden alguna de Manfredo.

Éste tampoco dedicó la menor atención a las damas que permanecían en la capilla, y no mencionó a su esposa ni a su hija, aquellas desdichadas princesas.

En cambio, los primeros sonidos que salieron de labios de Manfredo fueron:

—Cuidad de la señora Isabella.

Los domésticos, sin percatarse de la singularidad de esta orden, y movidos por el afecto hacia su ama, creyeron entender que el encargo se refería a ella, y corrieron a asistirla. La condujeron a su aposento más muerta que viva e indiferente a todas las extrañas circunstancias que había oído, salvo a la muerte de su hijo. Matilda, que prodigaba sus cuidados a Hippolita, sobreponiéndose a su dolor y a su asombro, no pensaba sino en auxiliar y confortar a su afligida madre. Isabella, a quien Hippolita había tratado como a una hija, y que correspondía a su ternura con igual cariño y afecto, no se ocupaba menos de la princesa. Al mismo tiempo, se esforzaba en compartir y aliviar el peso de la tristeza de Matilda, pues se daba cuenta de que trataba de disimular. Había concebido hacia ella la simpatía y la amistad más cálidas. Pero no dejaba de pensar en su propia situación. No le preocupaba la muerte del joven Conrado, aunque lo compadecía, y no lamentaba liberarse de un matrimonio que le prometía escasa felicidad, tanto por el consorte que se le destinaba como por el temperamento severo de Manfredo el cual, si bien la había distinguido con un trato bondadoso, la aterrorizaba a causa de su crueldad hacia unas princesas tan afables como Hippolita y Matilda.

Mientras las damas conducían a su lecho a la desdichada madre, Manfredo permaneció en el patio, contemplando el amenazador yelmo, sin reparar en la multitud que el insólito suceso había congregado en torno a él. Las escasas palabras que articulaba se limitaban a preguntas acerca de si alguien sabía de dónde procedía aquello. Nadie pudo darle la mínima información. Sin embargo, como el fenómeno parecía ser el único objeto de su curiosidad, el resto de los espectadores no tardó en compartir dicha curiosidad, y sus conjeturas resultaron tan absurdas e improbables como falta de precedentes de la catástrofe. En medio de estas conjeturas desprovistas de sentido, un joven campesino, al que el rumor había atraído desde una aldea próxima, observó que el milagroso yelmo era exactamente igual que el que aparecía en la estatua de mármol negro de Alfonso el Bueno, uno de sus antiguos príncipes, que se conservaba en la iglesia de San Nicolás.

—¡Villano! ¿Qué dices? —exclamó Manfredo saliendo de su trance con una tempestad de ira, y agarrando al joven por el pescuezo—. ¿Cómo te atreves a proferir esa deslealtad? Pagarás por ello con tu vida.

Los espectadores, que comprendían tan poco la causa de la furia principesca como el resto de cuanto habían visto, no sabían cómo interpretar esta nueva circunstancia. El propio joven campesino no estaba menos atónito, sin entender en qué había ofendido al príncipe; así que, tranquilizándose, con una mezcla de gracia y humildad se zafó del puño de Manfredo, y con una inclinación que revelaba más empeño por demostrar su inocencia que contrariedad, preguntó respetuosamente de qué era culpable. Manfredo, más airado a causa del vigor, aunque manifestado con mesura, con que el joven se había sacudido su presa, que apaciguado por su sumisión, ordenó a sus sirvientes que lo arrestaran, y de no haberlo sujetado sus amigos invitados a la boda, hubiera apuñalado al campesino con su propia mano.

Durante este altercado, algunos espectadores pertenecientes al pueblo llano corrieron a la gran iglesia que se alzaba cerca del castillo, y regresaron boquiabiertos, declarando que el yelmo había desaparecido de la estatua de Alfonso. Ante estas noticias, Manfredo se puso absolutamente frenético, y como si buscara un súbdito sobre el que descargar la tempestad desatada en su interior, se lanzó de nuevo sobre el joven campesino gritando:

—¡Villano! ¡Monstruo! ¡Hechicero! ¡Eres tú quien ha matado a mi hijo!

La multitud, que buscaba algún objeto dentro del alcance de su comprensión sobre el que descargar sus disparatados razonamientos, hizo suyas las palabras salidas de la boca de su señor y las repitió como un eco: «Ay, ay, ha sido él, ha sido él: ha robado el yelmo de la tumba del buen Alfonso y con él le ha roto la cabeza a nuestro joven príncipe», sin percatarse de la enorme desproporción entre el yelmo de mármol que estaba en la iglesia y el de acero que se hallaba ante sus ojos; ni de que al joven, que parecía tener menos de veinte años, le hubiera resultado imposible cargar con una pieza de armadura de tantísimo peso.

Lo absurdo de aquellas exclamaciones hizo que Manfredo volviera en sí, pero bien fuese porque el campesino hubiera observado el parecido entre los dos yelmos, lo que condujo al posterior descubrimiento de la ausencia del que debía estar en la iglesia, o bien deseando cortar de raíz cualquier nuevo rumor sobre tan impertinente suposición, manifestó en tono grave que el joven era sin duda un nigromante, y que en tanto la Iglesia pudiera conocer del caso, mantendría al mago, al que todos habían identificado como tal, prisionero bajo el mismo yelmo.

Mandó a sus ayudantes levantarlo e introducir allí al joven, y declaró que debía mantenérsele sin alimento, pues ya se lo procuraría él con sus artes infernales.

En vano el joven protestó contra tan extravagante sentencia, y en vano se esforzaron los amigos de Manfredo en disuadirle de su salvaje y arbitraria resolución. Pero la mayoría se mostró encantada con la decisión de su señor, ya que, dadas sus aprensiones, aquélla presentaba grandes apariencias de justicia.

El mago debía ser castigado con el mismo instrumento con el que había delinquido. Tampoco le inspiraba el menor remordimiento la probabilidad de que el joven pereciera de hambre, pues creía firmemente que recurriendo a sus diabólicas habilidades podría nutrirse con facilidad.

Manfredo vio entonces que sus mandatos eran obedecidos incluso con alegría, y colocando a un guardia con órdenes estrictas de evitar que se llevara al prisionero alimento alguno, despidió a sus amigos y ayudantes y, después de cerradas las puertas del castillo, se retiró a sus aposentos, donde no permitió permanecer a nadie salvo a sus domésticos.

Mientras tanto, el cuidado y celo de las jóvenes damas había devuelto a su ser a la princesa Hippolita, quien en medio de los transportes de su tristeza, con frecuencia solicitaba nuevas de su señor. La princesa despachó a sus sirvientes para que le atendieran, y por último persuadió a Matilda para que la dejara y acudiera junto a su padre a fin de animarlo. Matilda, que no dejaba de profesar afecto a Manfredo, aunque temblaba ante su severidad, obedeció las órdenes de Hippolita, a quien tiernamente puso en manos de Isabella. Preguntó a los criados por su padre, y le informaron de que se había retirado a su aposento, y mandado que nadie fuera admitido junto a él. Matilda concluyó que estaba sumido en la tristeza por la pérdida de su hijo, y temiendo renovar sus lágrimas ante la visión del único vástago que le quedaba, dudó si inmiscuirse en su aflicción. Pero su solicitud hacia él, respaldada por el mandato de su madre, la animó a aventurarse a desobedecer las órdenes paternas: una falta en la que nunca había incurrido hasta entonces. La gentil timidez de su naturaleza la indujo a detenerse unos minutos ante la puerta. Lo oyó ir y venir por el aposento con pasos desiguales, lo que revelaba un estado de ánimo que acrecentó sus aprensiones. Se disponía a pedir permiso para entrar cuando, de repente, Manfredo abrió la puerta. Anochecía, y esta circunstancia, unida al desorden de su mente, le impidió distinguir a la persona que tenía ante sí, por lo que preguntó airadamente quién era. Matilda respondió, temblando:

—Querido padre, soy yo, vuestra hija.

Manfredo se apresuró a retroceder y gritó:

—¡Vete, yo no quiero una hija!

Y volviéndose bruscamente, dio un portazo ante la aterrorizada Matilda.

Estaba demasiado acostumbrada a la impetuosidad de su padre como para atreverse a una segunda intrusión. Cuando se hubo recuperado un poco del efecto de tan amargo recibimiento, se secó las lágrimas, a fin de evitar que su visión infiriese una puñalada adicional a Hippolita. La cual le preguntó en los términos más ansiosos sobre la salud de Manfredo, y sobre cómo soportaba la pérdida. Matilda le aseguró que estaba bien y que sobrellevaba su infortunio con viril fortaleza.

—Pero ¿no me dejará verlo? —preguntó Hippolita tristemente—. ¿No me permitirá mezclar mis lágrimas con las suyas y que las penas de una madre se derramen sobre el pecho de su señor? ¿O me engañas, Matilda? Sé cuánto amaba Manfredo a su hijo: ¿no será el golpe demasiado fuerte para él? ¿No le ha hundido? No me respondes. ¡Ah, me temo lo peor! Levantadme, mis doncellas: quiero, quiero ver a mi señor. Llevadme junto a él al instante, pues me es más querido que mis propios hijos.

Matilda hizo señas a Isabella para evitar que Hippolita se levantara, y ambas mujeres adorables empleaban su suave violencia para detener y calmar a la princesa, cuando llegó un sirviente de Manfredo y comunicó a Isabella que su señor quería hablar con ella.

—¡Conmigo! —exclamó Isabella.

—Ve —dijo Hippolita, alentada por el mensaje de su señor—. Manfredo no puede soportar la visión de su familia. Te cree menos afectada de lo que estás y teme la impresión de mi pena. Consuélalo, querida Isabella, y dile que contendré mi angustia antes que añadirla a la suya.

Había oscurecido. El criado que condujo a Isabella la precedía con una antorcha. Cuando llegaron al aposento de Manfredo, que paseaba impaciente por la galería, se apresuró a decir:

—Llévate esa luz y vete.

A continuación, cerró impetuosamente la puerta, se derrumbó en un banco junto a la pared e invitó a sentarse junto a él a Isabella, que obedeció temblando.

—He mandado a buscaros, señora... —empezó, pero se detuvo presa, al parecer, de gran confusión.

—¡Mi señor!

—Sí, he mandado a buscaros por un asunto de gran importancia — continuó—. Secaos las lágrimas, joven dama; habéis perdido a vuestro prometido por una cruel fatalidad, sí, ¡y yo he perdido las esperanzas en mi linaje! Pero Conrado no era digno de vuestra belleza.

—¡Cómo, mi señor! —replicó Isabella—. ¿Acaso sospecháis que estoy menos apenada de lo que debiera? Mi deber y mi afecto siempre hubieran...

—No penséis más en él —la interrumpió Manfredo—; era una criatura enfermiza y débil, y acaso el cielo lo ha arrebatado para que yo no confiara los honores de mi casa a tan frágil cimiento. El linaje de Manfredo requiere numerosos apoyos. Mi estúpido afecto por ese muchacho cegó los ojos de mi prudencia, pero mejor así. Dentro de pocos años espero tener razones para regocijarme por la muerte de Conrado.

El asombro de Isabella fue indescriptible. Al principio creyó que el dolor había oscurecido el juicio de Manfredo. Pensó luego que aquel extraño discurso estaba destinado a tenderle una trampa: temía que Manfredo hubiera percibido su indiferencia hacia su hijo. Consecuente con esa idea replicó:

—Dios mío, señor, no dudéis de mi afecto. Llevaba el corazón en la mano. A Conrado le hubiese dedicado todos mis cuidados, y cualquiera que sea el hado que me aguarda, siempre seré fiel a su memoria y consideraré como mis padres a vuestra alteza y a la virtuosa Hippolita.

—¡Maldita Hippolita! —exclamó Manfredo—. Olvidaos de ella desde este momento, como yo lo hago. En pocas palabras, señora: habéis perdido a un esposo indigno de vuestros encantos, que ahora estarán mejor servidos. En lugar de un muchacho enfermizo, tendréis un marido en la flor de su edad, que sabrá valorar vuestra belleza y que puede esperar una prole numerosa.

—Ah, mi señor, mi mente está demasiado apesadumbrada por la reciente catástrofe sobrevenida a vuestra familia, como para pensar en otro matrimonio. Si mi padre regresa y a él le place, obedeceré, como hice cuando consentí entregar mi mano a vuestro hijo; pero hasta ese regreso permitidme permanecer bajo vuestro hospitalario techo y dedicar las melancólicas horas a aliviar la aflicción de vos, de Hippolita y de la hermosa Matilda.

—Hace un momento —dijo Manfredo en tono airado— os pedí que no nombrarais a esa mujer. De ahora en adelante debe ser una extraña para vos, como lo será para mí. En resumen, Isabella, puesto que no puedo daros a mi hijo, me ofrezco a vos yo mismo.

—¡Cielos! —exclamó Isabella, despertando de su engaño—. ¡Qué oigo! ¡Vos, mi señor! ¡Vos! ¡Mi padre político! ¡El padre de Conrado! ¡El esposo de la virtuosa y tierna Hippolita!

—¡Os digo —manifestó imperiosamente Manfredo— que Hippolita ya no es mi mujer! Me divorcio de ella desde ahora mismo. Por demasiado tiempo me ha impuesto la maldición de su esterilidad. Mi sino depende de tener hijos, y esta noche confío que me dé una nueva compañera que haga realidad mis esperanzas.

Con estas palabras tomó la fría mano de Isabella, medio muerta de terror.

La joven profirió un grito y se apartó de él. Manfredo se levantó para seguirla cuando la luna, que entonces estaba alta y brillaba en la ventana de enfrente, presentó ante su vista las plumas del yelmo fatal, que alcanzaban la altura de las ventanas, ondeando atrás y adelante como en una tempestad, acompañada de un sonido seco y susurrante. Isabella, que pese a su situación hacía acopio de valor, y que nada temía más que Manfredo continuara con su declaración, exclamó:

—¡Mirad, mi señor que el mismo cielo está en contra de vuestras impías intenciones!

—Ni el cielo ni el infierno se opondrán a mis designios —replicó Manfredo avanzando de nuevo para alcanzar a la princesa.

En ese instante, el retrato de su abuelo, que colgaba sobre el banco donde habían estado sentados, exhaló un hondo suspiro e hinchó su pecho. Isabella, de espaldas a la pintura, no advirtió el movimiento ni supo de dónde provenía el sonido, pero se detuvo y dijo, a la vez que se dirigía a la puerta:

—¡Escuchad, mi señor! ¿Qué ruido es ese?

Manfredo, indeciso entre la huida de Isabella, que ahora había alcanzado la escalera, y su incapacidad para apartar los ojos de la pintura, que empezaba a moverse, había avanzado algunos pasos tras la joven, pero sin dejar de mirar atrás, al retrato. Vio entonces a éste abandonar el cuadro y descender al pavimento con gesto grave y melancólico.

—¿Estoy soñando? —exclamó Manfredo retrocediendo—. ¿O es que los demonios se han aliado contra mí? ¡Habla, infernal espectro! Y si eres mi abuelo, ¿por qué conspiras tú también contra tu atribulado descendiente, que tan alto precio está pagando por...?

Antes de que pudiera terminar la frase, la visión suspiró de nuevo e hizo una señal a Manfredo para que la siguiera.

—¡Guíame! —gritó Manfredo—. Te seguiré hasta el abismo de la perdición.

El espectro avanzó con calma, pero apesadumbrado, hacia el final de la galería, y penetró en una sala a mano derecha. Manfredo le acompañaba a escasa distancia, lleno de ansiedad y horror, pero decidido. Cuando iba a entrar en la estancia, una mano invisible cerró la puerta con violencia. El príncipe, haciendo acopio de valor, trató de forzar la puerta a puntapiés, pero resistía a sus esfuerzos más extremos.

—Puesto que el infierno no satisfará mi curiosidad —dijo Manfredo—, utilizaré los medios humanos a mi alcance para preservar mi linaje. Isabella no se me escapará.