Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

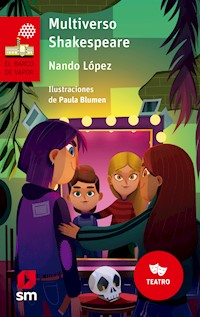

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: La Leyenda del Cíclope

- Sprache: Spanisch

Ypsilon, año 10 del Nuevo Orden.El país se prepara para el Aniversario del Incendio que lo cambió todo. Diez años de censura, represión y felicidad impuesta.Diez años huyendo de los Cíclopes y siguiendo las huellas de los Dos Ejes. Pero ahora los Rebeldes cuentan con un arma secreta. Su nombre es Ariadna. Y tiene un don.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1

YPSILON

La oscuridad no le daba miedo.

Estaba acostumbrada a moverse como una sombra, intentando no ser vista por los Cíclopes, el ejército de cíborgs que, al servicio del Senado, vigilaba las calles de Geonia. Su labor era proteger a los habitantes de la capital de Ypsilon de los ataques de los Rebeldes. Para ello, contaban con un nutrido grupo de Rastreadores: Cíclopes especializados en la búsqueda e identificación de fugitivos.

Ariadna había aprendido a esconderse desde que apenas tenía uso de razón. Fue una de las primeras lecciones que recibió de sus padres, que la entrenaron pronto en las tácticas de los Rebeldes para ponerse a salvo. Por eso, a pesar del aspecto amenazador de los cíborgs que habían dado con el paradero de su familia, Ariadna ni siquiera gritó cuando la encerraron en aquel minúsculo calabozo.

Programados para obedecer órdenes, los Cíclopes Rastreadores superaban en más de un metro el tamaño de un ser humano medio. Su cabeza, mitad humana y mitad robot, estaba coronada por un único ojo, con el que registraban y procesaban toda la información. Les resultó sencillo detenerlos en aquel almacén abandonado del Distrito 16 que tanto ella como sus padres habían elegido como último refugio. Desde que Ariadna recordaba, jamás habían pasado más de un año en un mismo lugar, siempre ocultos en alguno de los distritos periféricos de Geonia –los comprendidos entre el 15 y el 30–, convirtiendo los locales viejos y destartalados que encontraban en un hogar precario y nómada.

–¡Corre, Ari, corre! –le gritó su madre mientras los Cíclopes los esposaban por conspirar contra las leyes del Ministerio de la Información.

Ariadna obedeció la orden de Clío, pero no logró librarse de los Rastreadores. Las callejuelas estrechas y casi laberínticas del barrio, uno de los menos favorecidos de la capital, jugaron en su contra, pues los Cíclopes lograron bloquear todas las salidas y detenerla sin demasiado esfuerzo.

Cuando la atraparon, sintió una decepción profunda, como si estuviese defraudando a su familia por no haber podido huir. Pero ahora, mientras esperaba en su celda a que alguien le diese noticias de sus padres, de nada le valía lamentarse: tenía que actuar. Y, convencida de ello, se propuso demostrar a los Cíclopes que, a sus doce años, no era la inofensiva y desvalida cría que ellos imaginaban.

Buscó en sus bolsillos el ejemplar del libro que siempre llevaba consigo y trató de concentrarse.

Lo había practicado mil veces, cada uno de los días en que, cuando apenas había amanecido, su padre la levantaba de la cama para entrenar. «Es importante, hija», le respondía Néstor cuando ella, aún muerta de sueño, se quejaba de que la despertasen a esas horas... Y hoy, por primera vez, sentía que era el momento de poner en práctica lo que hasta entonces solo había sido un ensayo. Lo que antes era un juego se había convertido en su única oportunidad de sobrevivir.

Abrió las páginas del libro, un ejemplar ilustrado y con las cubiertas medio quemadas. Tal y como le habían enseñado, debía elegir una imagen y concentrarse hasta dibujar en su cabeza, letra a letra, el nombre del personaje que aparecía en ella. Era esencial escoger bien, pues sabía por experiencia que su don no siempre provocaba las consecuencias esperadas.

–Puedes hacerlo –le insistía su padre esos días en que ella solo pedía remolonear durante unos minutos más en su cama.

–Si aún no es de día, papá... –Y Néstor la acariciaba con ternura, como si quisiera pedirle perdón por obligarla a crecer demasiado deprisa, consciente de que el don de Ariadna era, a su vez, una condena que la obligaba a aceptar responsabilidades cuyo alcance no podía imaginar.

–Por eso mismo, pequeña: sabes que no es seguro jugar a nuestro juego a plena luz.

Así lo llamaba su padre: «nuestro juego». Y así lo sentía entonces Ariadna, aunque ahora supiera que era mucho más que eso, porque su vida y la de su familia dependían de que fuera capaz de ganar la partida.

–Puedes hacerlo –se dijo a sí misma, tratando de imitar la convicción con que Néstor la animaba en aquellas madrugadas. La misma obcecación con la que su madre le pedía que se leyera el libro que ahora tenía en sus manos. Un ejemplar prohibido que, según Clío, debía conocer bien para que el juego, ese que no se debía practicar a plena luz, fuera posible.

–Si no aprendes sus nombres, no podrás utilizar el poder que otorgan sus historias –así justificaba su madre aquellas largas sesiones de lectura, en las que le explicaba el origen legendario de los personajes que surcaban aquel libro, en el que un tal Odiseo trataba, durante diez años, de regresar a casa.

–Son demasiados –Ariadna intentaba memorizarlos, pero muchos de ellos le resultaban difíciles y otros, sin embargo, extrañamente conocidos–. ¿Los cíclopes de este libro son los mismos que nos persiguen?

–No, aunque sí provienen de un lugar parecido... Te aseguro que algún día lo entenderás –le prometía su madre. Pero, ocupadas en los detalles del viaje de Odiseo, jamás tenían tiempo para hablar de por qué el Senado había robado tantas de aquellas palabras para fundar en Ypsilon el Nuevo Orden–. Lo esencial es que lo conozcas bien. Tienes un don, Ari. No puedes olvidarlo.

Cómo olvidar algo que le recordaban cada día.

Algo que seguía sin entender.

Algo que, en cierto modo, le hacía preguntarse demasiadas cosas sobre sí misma.

Un don, sí.

Un don poderoso, como decían sus padres, pero limitado.

Aunque sus invocaciones acababan convirtiéndose en algo real, el resultado no siempre era el esperable. Era como si la magia interpretase libremente sus deseos. Además, solo funcionaba con los nombres sacados de aquel libro. Por eso ahora buscaba la respuesta entre sus páginas...

Necesitaba dar con ella antes de que los Cíclopes la interrogasen, pues se temía lo peor de ese ejército de cíborgs que no dudaban en usar la tortura. Además, si la registraban, podrían dar con el ejemplar que, milagrosamente, había logrado ocultar bajo sus ropas.

Ariadna ojeó rápidamente algunas páginas. Las conocía casi de memoria, pero nunca se arriesgaba a dibujar mentalmente el nombre del personaje sin antes comprobarlo. Sabía bien que si se equivocaba en una sola letra, el prodigio no se producía. Y ahora necesita encontrar con urgencia algo que...

Al fin. Lo tenía.

Aquel nombre iba a sacarla de la celda.

Se alejó corriendo para cobijarse en un extremo de la habitación y, mientras las susurraba, trazó las letras en su cabeza.

Z-E-U-S

El dios del cielo, del trueno y del rayo.

Esa fue su elección.

En cuclillas y con la cabeza entre las manos, esperó a que se obrara el prodigio.

Solo pasaron unos segundos hasta que estalló una inesperada tormenta y cayó, atravesando fulminante su celda, el primer rayo.

2

EL JUEGO

Acababa de cumplir cuatro años cuando descubrió su poder.

Sus padres, según le contaron, lo habían intuido mucho antes, y fue Dédalo, el antiguo Bibliotecario Estatal, quien les aconsejó que adiestraran a Ariadna hasta que supiera dominarlo.

–Vuestra hija debe aprender cuanto antes de lo que es capaz –les insistió quien se había convertido en el líder de los Rebeldes después del Gran Incendio–. No podéis negarle su identidad.

–No pretendemos negarle nada, Dédalo –se defendió Clío–. Lo que queremos es que esa identidad la construya ella.

–¿Y cómo va a hacerlo si le ocultáis parte de lo que es?

–Pero esa parte de la que tú hablas –se lamentó Néstor– podría costarle la vida.

–O podría ser la que salvara las vidas de todos los demás.

–¿De qué estás hablando?

Dédalo adoptó un tono misterioso:

–«Solo de las palabras adecuadas nacerá todo lo que el silencio ha aprendido a robarnos».

–¿Y qué se supone que quiere decir eso?

El antiguo Bibliotecario se encogió de hombros.

–Solo Tiresias lo sabe...

–Ese viejo loco –refunfuñó Néstor, que creía que aquel hombre que presumía de ser adivino, y a quien nadie tenía acceso, no era más que un charlatán.

–Él es quien dejó escrito que vuestra hija heredaría ese don. Así que quizá no esté tan loco si acierta con cuestiones tan delicadas como esta.

–¿Y qué más escribió? –preguntó Clío temiendo que, además de adivinar el poder de Ariadna, también hubiera sido capaz de anticipar su futuro.

–Nada que os pueda decir aún –se excusó Dédalo–, pero formadla. Por favor. Educadla en el uso de su don.

Tanto Clío como Néstor recibieron aquel consejo con inquietud. Las palabras de Dédalo, al igual que su alusión a Tiresias, confirmaron lo que ambos se temían: el destino de Ariadna estaba marcado por sus poderes, de modo que aquello que la hacía más fuerte también la volvía más vulnerable. El riesgo que entrañaba su don era el precio que debía pagar por poseerlo.

Desde aquel día, Clío se aplicó a la tarea de enseñarla a leer. Ariadna se quejaba cuando veía aparecer a su madre cargada de cuadernos y lápices, con los que pretendía que aprendiera a dominar cuanto antes el manejo del arma que habría de empuñar en el futuro. Entonces ella ni siquiera podía imaginar el alcance de su poder, pero acababa cediendo ante los relatos llenos de dioses y héroes que su madre sacaba de las páginas de un viejo libro. Un ejemplar de la Odisea con las cubiertas medio devoradas por culpa del Gran Incendio y que pronto aprendería a proteger de cualquiera que quisiera destruirlo.

–¡Pero si solo hay letras! –protestó la primera vez que lo tuvo delante.

Clío interrumpió la lectura y se levantó en busca de algo.

–Toma –le dijo entregándole unos lápices–. ¿Por qué no haces tú los dibujos que faltan? Yo te leo y tú lo vas pintado.

Ariadna se puso manos a la obra, dispuesta a llenar su cuaderno con escenas inspiradas en aquel libro tan serio y lleno de palabras, donde se contaba el regreso de un héroe hasta Ítaca, la isla en la que había vivido antes de ir a la guerra.

¿Cómo era posible que ese tal Homero no hubiera hecho un solo dibujo? Ella estaba decidida a arreglarlo, así que trazó en un papel la silueta de una sirena, uno de los seres fantásticos que aparecían en el texto y de quienes se decía que hipnotizaban a los marineros con sus cantos.

La dibujó con una larguísima melena pelirroja, igual que la de su madre. El mismo color fuego que había heredado ella. En realidad, el único rasgo que compartían, pues ni los ojos menudos y negros de Ariadna ni sus pómulos marcados y angulosos guardaban recuerdo alguno de las facciones redondeadas ni de los ojos claros y grandes de Clío.

Debajo de su ilustración, escribió con su caligrafía infantil el nombre del personaje que había imaginado: «sirena», y fue en ese momento, justo después de redondear la «a», cuando sucedió el prodigio.

La habitación comenzó a llenarse de voces y de música. Una melodía cantada por mujeres a quienes no podían ver y que, sin embargo, estaban junto a ellas. Después llegó el agua, un torrente imparable que, en tan solo un instante, inundó la habitación con el olor y el sonido del mar.

–¿Qué pasa, mamá? ¿Qué está pasando?

Las dos salieron corriendo del cuarto y esperaron casi una hora antes de volver a entrar. Cuando lo hicieron, ya no había rastro alguno del agua, ni de la música, ni de esas extrañas mujeres que habían aparecido cuando ella las había dibujado.

Ariadna no logró conciliar el sueño aquella noche. Era incapaz de entender lo que había sucedido, y la conversación de sus padres tampoco la dejaba dormir. A pesar de que hablaban entre susurros, sabía que estaban discutiendo por su culpa.

Se pellizcó con fuerza la mano derecha, como si quisiera castigarse. Si no hubiera dibujado aquella figura con cola de pez y rostro humano. Si no se le llenara siempre la cabeza cada vez que alguien le contaba algo. Si no fuera tan especial, como decían sus padres, no habría pasado nada. Estuvo a punto de hacerse sangre mientras odiaba todo lo que en ese momento la rodeaba. El libro de las tapas medio quemadas. Las imágenes de seres que ni siquiera existían. Y esa etiqueta, ese especial, que le habían dicho demasiadas veces.

–Tenemos que contárselo –Clío estaba convencida de que no podían seguir manteniendo a Ariadna en la ignorancia–. No solo por los demás, Néstor, también por ella misma. Es importante que aprenda a controlarlo.

–Cuando se lo contemos, ya no habrá vuelta atrás.

–¿Eso es lo que te preocupa? –le preguntó Clío con ternura, tratando de ocultar que sentía el mismo miedo que su pareja.

–Me preocupa obligarla a afrontar demasiado pronto una responsabilidad como esa...

–No quieres que deje de ser tu niña –le sonrió ella con una mueca triste.

–Lo que no quiero es robarle la oportunidad de serlo.

Clío sabía que, en cierto modo, Néstor tenía razón, pero si no hablaban acabarían poniendo en riesgo la vida de su hija. Ariadna necesitaba ser consciente de su don no solo para sumar su fuerza a las de los Rebeldes, sino para mantenerse a salvo en Ypsilon. Némesis, la Presidenta del Senado, no dudaría en ordenar su búsqueda en cuanto tuviera noticia de sus poderes.

–Lo esencial es que nadie más lo descubra –insistió Néstor–. En especial, nadie cercano al Senado ni al Nuevo Orden: cualquier conexión entre Ariadna y los títulos prohibidos podría costarnos la vida a los tres.

–Lo sé.

Todo el país llevaba demasiado tiempo sumido en la obediencia ciega a su Presidenta como para no saberlo.

Desde que se había impuesto el Nuevo Orden, los grupos rebeldes eran cada vez más pequeños y débiles. Siempre nómadas, se comunicaban mediante una precaria red que los vinculaba con el núcleo central, liderado por Dédalo. ¿Cuánto tiempo podrían resistir? ¿Cuánto tiempo serían capaces de evitar la persecución de los Cíclopes? Hasta ahora habían logrado sobrevivir, e incluso proteger muchos de los títulos prohibidos, en los Refugios, pero aquellas guaridas secretas estaban cada vez más amenazadas.

–Dédalo ya nos avisó de que ocurriría –recordó Clío, que intentaba disipar los miedos de Néstor y, de paso, también sus propios fantasmas.

–Pero no imaginaba que sería tan pronto... ¿Crees que está preparada?

–¿Y quién podría estarlo? –Néstor no respondió. La simple idea de cargar con semejante responsabilidad a la niña fantasiosa y alegre que era su hija lo apenaba profundamente–. Se lo contaremos como si fuera un juego.

–Con la diferencia de que no lo es, Clío. Lo que estamos arriesgando aquí es nuestro futuro. Y nuestras vidas.

–Por eso es necesario que aprenda a defenderse cuanto antes.

–¿Y cómo lo haremos?

La respuesta era evidente. No se trataba de decidir el cómo, sino el quién, pues Dédalo ya les había advertido, tan pronto como descubrieron los primeros signos, lo que debían hacer. El don de Ariadna, les explicó, nacía de las mismas páginas que habían sido la inspiración del Nuevo Orden. Debía dominar el contenido de aquel ejemplar de la Odisea. Solo así podría elegir las criaturas que la ayudarían a afrontar los retos que encontraría en el futuro.

–¿Y si Dédalo se equivoca? –Néstor respetaba lo que había hecho por los Rebeldes, pero a veces le enfurecía la obediencia ciega que los demás mostraban ante él.

–Estoy convencida de que sabe de lo que habla –lo corrigió Clío.

–¿Y cómo puede saberlo tan bien? ¿Por uno de esos acertijos de Tiresias? ¿Una de esas adivinanzas incomprensibles?

Ambos guardaron silencio.

En más de una ocasión habían intentado que Dédalo les contase qué sabía sobre el don de Ariadna, pero este siempre insistía en que solo podía ayudarles a desarrollarlo, no explicarles cuál era su raíz. O, al menos, no todavía.

–Yo me encargaré de que conozca bien la historia del libro –propuso Clío–, y tú te ocuparás de que pueda concentrarse y recrearla. Necesitamos saber hasta dónde llega su poder.

–¿Vamos a someter a nuestra hija a un entrenamiento militar?

–No –le respondió Clío con rotundidad–. Vamos a asegurarnos de que no se convierta en una víctima.

No tuvo que decir una sola palabra más. Néstor se dio cuenta de que, tratando de proteger a Ariadna, solo estaba poniéndola en peligro. Su mujer tenía razón, no había ni un minuto que perder. Cuanto antes dominase su don, más opciones tendría de defenderse.

–El futuro está en estas páginas, Ari –le dijeron a su hija a la mañana siguiente–. No lo olvides.

Ese mismo día comenzaron las sesiones diarias de lectura con Clío, y de concentración y dibujo mental con Néstor. Ariadna se quejaba al principio, pero sentía que el esfuerzo merecía la pena cada vez que era capaz de obrar un nuevo prodigio. La sensación de crear vidas, seres cuyo aliento duraba tanto como ella pudiera mantener su concentración, se convirtió en un placer casi adictivo. Hasta que empezó a tomar conciencia de que aquel poder, como cualquier otro, debía de tener un lado oscuro. ¿Qué precio debería pagar por ser –de nuevo esa palabra que la perseguía– especial?

La noche de su detención, Ariadna recordó el momento en que, al cumplir once años, su madre le había entregado el ejemplar de las cubiertas quemadas pidiéndole que, en adelante, se encargara de custodiarlo. Se había asegurado de esconderlo bajo sus ropas, y ahora solo quedaba saber si su elección acertaría con el hechizo necesario para mantenerlo a salvo. Así que cerró con fuerza los ojos, esperando que sí lo hiciera.

No se sorprendió ante la tormenta que estalló en cuanto acabó de visualizar el nombre de Zeus. Ni la asustó el rayo que atravesó el techo de la celda e incendió el extremo contrario al que ocupaba Ariadna.

Las llamas hicieron saltar la alarma, y ella se apresuró a huir a través del agujero que abrió el siguiente rayo en uno de los muros de su mazmorra. Sabía que no podía volver a casa, pues los Cíclopes no tardarían en buscarla allí, así que corrió por las calles de Geonia, esquivando los drones y las cámaras de seguridad que vigilaban la mayoría de sus rincones, decidida a encontrar un nuevo lugar en el que refugiarse.

Después de atravesar el enorme cementerio de vehículos que rodeaba el extremo oeste de la capital de Ypsilon, descubrió un cobertizo abandonado. Por su aspecto, debía de haber sido, tiempo atrás, un taller mecánico. Estaba lleno de herramientas medio oxidadas y no resultaba en absoluto acogedor.

«Mejor: así no me buscarán aquí», pensó, y se hizo una cama improvisada con unas cuantas telas y un destartalado colchón que encontró entre un sinfín de trastos viejos.

Ahora necesitaba dormir. Tenía que recuperar fuerzas para emprender al día siguiente la misión más importante de su vida: rescatar a sus padres.

3

LAS TRES LEYES

Argos se aseguró de revisar la grabación varias veces antes de informar a Némesis.

Le resultaba difícil de creer lo que veía en ella: el rayo que, surgido de la nada, rompía el cielo en dos; el impacto contra la celda en que se hallaba la prisionera, y el incendio que estallaba a continuación, permitiendo su huida.

Aquella sucesión de eventos le parecía tan improbable que llegó a preguntarse si alguien habría manipulado las cámaras que custodiaban las mazmorras del Tártaro, la prisión donde recluían a los Rebeldes que habían atrapado los Rastreadores. Allí, tras un juicio breve y virtual, se decidía si debían permanecer en sus celdas o si, por el contrario, eran trasladados hasta el Hades, la cárcel de máxima seguridad donde –tal y como aseguraba la propaganda del Senado– se les ofrecían «los medios necesarios para reintegrarse en la sociedad de Ypsilon» si mostraban arrepentimiento. En realidad, a los prisioneros solo les aguardaban dos desenlaces posibles: permanecer allí hasta su muerte o ser ejecutados si la ceremonia del Juicio Ciudadano así lo decidía.

–¿Quién de vosotros estaba al mando? –Argos interrogó a los Cíclopes que custodiaban a Ariadna con la intención de encontrar respuestas lógicas.

Uno de los cíborgs dio un paso al frente.

–¿Observaste algo especial en ella?

–No, señor.

–¿Alguien pudo ayudarla a huir?

–Es imposible acercarse al Tártaro sin que nuestros sensores lo detecten.

Argos lo sabía bien. Tanto como para llegar a preguntarse si alguien habría hackeado el sistema operativo de sus cíborgs e infiltrado un burdo videomontaje para convencerlos de un suceso que rozaba lo sobrenatural. No resultaba descabellado pensar que los Rebeldes hubieran recurrido a las técnicas de realidad aumentada que usaban en los bibliohologramas con los que protestaban contra el régimen.

–¿Y entonces? –ninguno de los androides contestó, así que el General repitió su pregunta–: ¿No sabéis cómo pudo suceder esto?

–No encontramos ninguna explicación, señor –contestó, con su acostumbrada voz mecánica, el Cíclope que había dado el paso al frente–. No se ajusta a nuestra lógica.

La lógica, cómo no.

Argos sonrió para sus adentros ante aquella respuesta. La lógica era una de las claves de la inteligencia artificial que controlaba las instituciones y la seguridad del Nuevo Orden. Un sistema del que Moira era máxima responsable y de cuya ecuación había eliminado conceptos como la imaginación o la fantasía. Así pues, salvo que hubiera un motivo objetivo y evidente, los Cíclopes eran incapaces de elaborar teorías que incluyesen conjeturas o suposiciones ajenas a los propios hechos.

–Queremos que razonen para obedecernos, no que nos contradigan, ¿me equivoco? –fue como resumió Moira su labor cuando Némesis la puso al frente del equipo que había de perfeccionar el funcionamiento de los Cíclopes, el ejército de cíborgs que, en los tiempos de Orfeo, había creado Pigmalión.

–No necesitamos que opinen, Moira, solo que actúen –le dio la razón la Presidenta, que había confiado a Moira el plan científico del Nuevo Orden, y a Argos, el militar.

Por eso, quizá porque ignoraba los fundamentos científicos que explicaban su existencia, a Argos le resultaban casi cómicas las conclusiones a las que llegaban los cíborgs, como esa que le acababan de dar. Una respuesta que confirmó lo que ya intuía: aquella fugitiva a la que, según los escuetos informes, se describía como una niña menuda, con melena rojiza, ojos negros y rostro afilado, no era una prisionera más.

–Necesito todos los registros existentes de esta grabación.

Los Cíclopes se encargaron de entregárselos y Argos no pudo evitar pensar que Moira tenía razón. Era cómodo contar con seres que los obedecían sin cuestionar sus instrucciones. Habría resultado sumamente engorroso tener que explicarles por qué motivo nadie más debía ver aquellas imágenes. Nadie... excepto Némesis.

Regresó al Senado convencido de que aquel episodio no podía haber tenido lugar en un momento peor, apenas una semana antes de la celebración del Décimo Aniversario, la fiesta de conmemoración del Gran Incendio con el que había nacido el Nuevo Orden.

Todo estaba preparado en Ypsilon para festejar el éxito del régimen que, con Némesis al frente, había puesto fin a más de un siglo de continuas crisis y descontento social. Una situación agravada once años atrás a causa del Triple Atentado. Con la sádica precisión que caracterizaba todas las acciones rebeldes, aquel golpe acabó con la vida de Orfeo, el antiguo gobernador, y de Galatea y Pigmalión, sus dos máximos asesores.

Némesis encontró en la crispación que siguió al atentado el caldo de cultivo perfecto para su particular proyecto: un nuevo Estado donde se fomentaría la productividad y se evitaría cualquier amenaza que pudiera desembocar en la insatisfacción. Su programa electoral, que consiguió un amplio respaldo ciudadano, se basaba en dos grandes principios:

1.El principio de utilidad: todo tiene que ser práctico.

2.El principio de satisfacción: todo tiene que alimentar la felicidad de los ypsilianos.

Gracias a la ayuda del Ministerio de la Información, dirigido por el siempre solícito Hermes, logró que su mensaje se hiciera pronto muy popular en Ypsilon, donde poco a poco se olvidaron las quejas y protestas que habían colapsado el país en el pasado.