Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Gran Angular

- Sprache: Spanisch

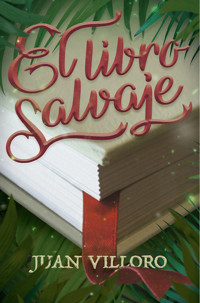

La diferencia entre un presumido y un sabio es que el presumido solo aprecia lo que ya sabe y el sabio busca lo que aún no conoce. Esta es una de las muchas lecciones que aprende Juan de su tío Tito, un bibliófilo empedernido que come con la boca abierta y adora las arañas. Y es que lo que Juan pensaba que serían unas aburridas vacaciones de verano se convierten en toda una aventura en busca de un libro salvaje...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1LA SEPARACIÓN

Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía trece años. Es algo que no he podido olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. Puede sonar extraño, pero incluso siento las manos de la historia sobre mí, una sensación tan precisa que hasta sé que se trata de manos con guantes.

Mientras la historia sea un secreto, me tendrá prisionero. Ahora que comienzo a escribir experimento un ligero alivio. Las manos de la historia siguen sobre mí, pero un dedo ya se ha soltado, como una promesa de que estaré libre cuando termine.

Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi madre hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba de mal humor. Trituraba las papas con más esfuerzo del necesario, con verdadera furia. Eso la ayudaba a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de papa, aunque en mi casa tuviera sabor a problemas.

Aquella tarde, en cuanto olí el vapor que salía de la cocina, fui a ver cómo estaban las cosas.

Mi madre no advirtió mi presencia. Lloraba en silencio. Yo habría hecho cualquier cosa para que volviera a ser la mujer sonriente a la que adoraba, pero no sabía cómo alegrarla.

A partir de ese momento, la oí sollozar en las noches. Me había dado por despertarme a horas raras. De chico dormía de un tirón, pero a los trece años empecé a tener el sueño escarlata, una pesadilla que regresaba una y otra vez. Me encontraba en un pasillo largo, húmedo y oscuro. Al fondo se agitaba la luz de una llama. Caminaba hacia ahí. Entonces me daba cuenta de que estaba dentro de un castillo. Mis pasos resonaban en la oscuridad y esto me hacía saber que llevaba botas de hierro. Era un soldado con armadura. Debía rescatar a alguien al final del pasillo, alguien que lloraba. Tenía voz de mujer, una voz agradable y muy triste. Yo caminaba hacia ese sonido durante un tiempo exagerado, pues el pasillo parecía alargarse con mis pasos. Finalmente, entraba en un cuarto de paredes rojas. Mi color favorito en esa época era el escarlata. ¡Cómo me gustaba el sonido de la palabra «escarlata»! En el sueño no veía a la mujer que lloraba, pero sabía que estaba ahí. Antes de dirigirme a ella me acercaba a una pared, hipnotizado por el color escarlata. Solo entonces me daba cuenta de que la superficie era líquida. Nadie había pintado esos muros. Ponía mis manos en la superficie y la sangre se escurría entre mis dedos. En ese momento despertaba, muerto de miedo.

Encendía la luz, miraba el mapamundi sobre el escritorio y el último peluche con el que a veces dormía. Si alguien me hubiera dicho a los trece años que yo era un niño, me habría puesto furioso. Yo me sentía como un hombre joven. Mi conejo de peluche estaba ahí porque le tenía cariño. Pero podía dormir sin él y podía defenderme solo. Ni siquiera cuando tenía el sueño escarlata me lo llevaba a la cama. El conejo me miraba desde su rincón, con un ojo más bajo que el otro. No le pedía ayuda, pero pasaba mucho tiempo antes de que pudiera volver a dormirme.

En las noches de pesadilla despertaba con mucha sed. Si ya me había acabado el agua que mi madre colocaba en la mesilla, no me atrevía a ir a la cocina, como si ese fuera el lugar del sueño escarlata.

Entonces trataba de distraerme con los países del mapamundi. Mi favorito era Australia, pintado del color de un chicle bomba. Mis tres animales preferidos eran australianos: el koala, el canguro y el ornitorrinco. Lo que más me gustaba de los koalas era la forma en que se sostenían de los árboles. Me abrazaba a la almohada, como si fuera un koala, hasta quedarme dormido, con la luz encendida.

Tal vez porque estaba creciendo se me ocurrían cosas de terror. A mis amigos del colegio les gustaban las historias de fantasmas y vampiros. A mí no me gustaban, pero tenía ese sueño terrible.

Una noche desperté aún más sobresaltado. Prendí la luz y me vi las manos, temeroso de que estuvieran manchadas de sangre. Solo tenía las marcas de tinta con las que había vuelto del colegio. Vi el mapamundi y, antes de que pudiera pensar en países lejanos, oí un sollozo. Venía del pasillo y tenía el tono inconfundible de mi madre.

Esta vez me atreví a salir. El llanto era más importante que mi pesadilla y caminé descalzo al cuarto de mis padres.

Ellos dormían en camas separadas. Las cortinas estaban abiertas y la luz de la luna entraba al cuarto, sobre la cama de mi padre, que era la más próxima a la ventana. He visto muchas camas desde entonces, pero ninguna me ha impresionado de ese modo: mi padre no estaba allí.

Mamá lloraba con los ojos cerrados. No se dio cuenta de que yo estaba en el cuarto. Fui a la cama de mi padre, la abrí y me metí ahí. Respiré un olor delicioso, a cuero y loción, y me quedé dormido en el acto. Nunca descansé mejor que esa noche.

Al día siguiente, a ella no le gustó verme dormido en la cama de mi padre. Le dije que era sonámbulo y que había llegado ahí sin saberlo.

–¡Lo que me faltaba! –exclamó mi madre–: ¡un hijo sonámbulo!

En el camino al colegio, mi hermana Carmen se burló de mí porque caminaba dormido. Luego me preguntó si le podía enseñar a ser sonámbula. Carmen tenía diez años y creía todo lo que yo decía. Le expliqué que pertenecía a un club que se reunía por las noches: recorríamos las calles sin dejar de dormir.

–¿Cómo se llama el club? –me preguntó Carmen.

–El Club de la Sombra –se me ocurrió de pronto.

–¿Y yo puedo entrar?

–Antes tienes que superar varias pruebas. No es tan sencillo –le contesté.

Carmen me pidió que una noche la despertara para llevarla al club. Prometí hacerlo, pero, naturalmente, no lo hice.

Preocupada de que yo fuera sonámbulo, mamá habló con su amiga Ruth, que había vivido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y había presenciado cosas más espeluznantes que un niño sonámbulo. Cuando mi madre hablaba por teléfono con Ruth, se tranquilizaba con historias peores que la suya. Nuestra vida no era perfecta, pero al menos no nos bombardeaban.

Cuando regresé del colegio, mi madre hablaba por teléfono con Ruth. Sin embargo, esta vez el aire olía a puré de papa. Las terribles historias de su amiga no lograron tranquilizarla.

Fui a dejar mi mochila al cuarto. Hice pipí y me lavé las manos (las malditas manchas de tinta seguían ahí). Me dirigí a la cocina, de donde salía ese olor estupendo que, sin embargo, siempre traía problemas.

Me detuve en la puerta y vi a mi madre llorar en silencio. Luego hice la pregunta que había repasado mil veces en el colegio:

–¿Dónde está papá?

Ella me vio a través de las lágrimas. Sonrió como si yo fuera un paisaje bueno y estropeado.

–Tenemos que hablar –fue su respuesta, pero no dijo nada.

Siguió aplastando las papas, encendió un cigarro, fumó de manera confusa y la ceniza cayó sobre el puré. Yo me quedé como una estatua hasta que ella dijo:

–Tu padre va a vivir un tiempo fuera de la casa. Alquiló un estudio. Tiene mucho trabajo y nosotros hacemos demasiado ruido. Cuando termine ese trabajo, se va a ir a París, a construir un puente.

Algo me hizo pensar que mi padre no iba a volver nunca a la cama que vi bajo la luz de la luna.

Mi madre se arrodilló y me abrazó. Nunca me había abrazado así, arrodillada en el suelo.

–No te va a pasar nada, Juanito –me dijo.

Cada vez que me decía Juanito sucedía algo terrible. No era un nombre de cariño, sino un nombre de crisis, el puré de papa de los nombres.

No me preocupaba que me pasara algo a mí, sino que le pasara algo a ella. Quería que sonriera como cuando pasaba por mí al colegio y yo sabía que era la más guapa de todas las madres.

–No te preocupes –contesté–: yo estoy contigo.

Fue lo peor que podía decirle. Lloró más que nunca y me abrazó con muchísima fuerza hasta que el puré de papa con ceniza se quemó.

Mi hermana llegó más tarde porque tenía clase de piano y nos encontró comiendo pizza. Para ella, la tarde fue muy divertida. Mamá no tenía apetito y dejó que Carmen comiera todo lo que quisiera.

–Tengo algo que decirles –mamá habló como si masticara cada palabra–: papá salió de viaje.

A Carmen esto le pareció genial porque pensó que papá le iba a traer un peluche.

Me dio tristeza ver a mi hermana contenta por no saber la verdad, pero hubiera hecho cualquier cosa por que nunca la supiera.

En esa época no estaba de moda el divorcio. Ninguno de mis amigos tenía padres divorciados. Sin embargo, yo sabía que eso podía suceder. Había visto una película muy divertida sobre un niño que se la pasa de maravilla porque tiene dos casas y logra que lo consientan mucho en las dos.

Mis padres no se peleaban, pero tampoco hablaban como si se quisieran. Nunca se daban un beso ni se tomaban de la mano.

Una tarde, revolviendo papeles en el escritorio de mi padre, encontré una carta dentro de un libro. El sobre tenía dibujos estupendos: espirales rosas, asteriscos azules, relámpagos en verde zigzag. Parecía la portada de un disco de rock.

El sobre contenía una carta. Era de una amiga que quería mucho a mi padre y esperaba viajar con él a París. Sentí un hueco en el estómago y le di la carta a mi madre.

Esto fue dos meses antes de que se nos quemara el puré de papa. A veces pensaba que ella se había puesto triste por mi culpa. Todo había sucedido porque yo le entregué la maldita carta.

–¿Te vas a divorciar? –le pregunté a mi madre cuando Carmen no nos oía.

Yo no quería divertirme en dos casas como el niño de esa película. La verdad, tampoco quería ver a mi padre. Quería que regresara para que mi madre estuviera contenta. Nada más.

–No sé qué va a pasar. Papá los quiere mucho, eso es lo importante.

A mí no me importaba que me quisiera. Yo quería que la quisiera a ella. Fui a mi cuarto a hacer un juramento importante. Tomé el mapamundi y, ante el mapa de Australia, juré que en esa casa íbamos a ser felices, aunque me costara mucho trabajo lograrlo.

Esa noche no tuve pesadillas, pero tampoco pude dormir.

Fui al cuarto que había sido de mis padres, donde ahora sobraba una cama. Bueno, creí que sobraba una cama. Me iba a acostar ahí cuando vi que Carmen se me había adelantado. Como siempre, parecía muy contenta. Tal vez soñaba que la admitían en el Club de la Sombra.

2EL FRASCO DE HIERRO

Mi madre empezó a dejar cigarros por todas partes. Ni siquiera los fumaba completos. Estaba tan nerviosa y hacía tantas llamadas telefónicas que los cigarros se juntaban en montoncito en el cenicero sin que ella acabara de fumar uno solo. Había señales de humo en cualquier sitio, como si viviéramos en un campamento piel roja. Todo olía a ceniza y a puré de papa. Durante la semana de separación, comimos albóndigas con puré de lunes a sábado. El domingo, mi madre nos dejó con su amiga Ruth, que nos dio unas salchichas alemanas deliciosas, espolvoreadas con algo que yo no conocía: nuez moscada.

Mi madre pasó tardísimo por nosotros. Carmen ya estaba dormida, abrazada a su castor de peluche. Yo me caía de sueño, pero alcancé a oír la conversación entre mi madre y su amiga:

–Lo peor son las vacaciones –dijo mi madre–. No sé qué hacer con ellos.

«Ellos» éramos Carmen y yo.

–Algo saldrá –dijo Ruth–. Yo me puedo quedar con la Pinta.

La Pinta era nuestra perra, raza maltés, color blanco y negro. Me sorprendió, y en parte me tranquilizó, que Ruth ofreciera quedarse con la perra y no con nosotros.

¿Por qué no podíamos pasar las vacaciones en casa? Faltaban dos semanas para el fin de curso. En el colegio ya estudiábamos poco. El profesor había dejado de tener prisa; nos daba un papel para que dibujáramos cualquier cosa, durante varias horas. Luego cantábamos canciones muy largas y no le importaba que nos equivocáramos. Era como si las clases de verdad ya hubieran acabado y solo estuviéramos ahí por compromiso, llenando los días que faltaban para el verano, las «vacaciones grandes», como les decíamos nosotros.

El mejor momento de la vida era el primer día de vacaciones. El sol entraba de otro modo al cuarto. Un sol animoso, color miel, que calentaba las cortinas y hacía saber que venían dos meses sin clase. En ese primer día podía pasar cualquier cosa, como si la luz llegara de Australia y sus desiertos de arena rojiza.

Si dejas de comer durante un año algo que te gusta muchísimo (chocolate o espagueti o pollo rostizado) y de pronto vuelves a probarlo, te gusta todavía más que antes. Así era el primer día de vacaciones.

Pablo, mi mejor amigo, vivía a dos calles de la nuestra. Habíamos planeado muchos juegos para el verano, incluyendo entrar a una casa abandonada que tenía las ventanas rotas y donde vivían gatos salvajes. Iba a ser el mejor verano de mi vida. Pero mamá tenía otros planes.

Una tarde, regresé de jugar con Pablo y encontré el pasillo lleno de cajas.

–Las cosas de tu padre –explicó mamá.

Me asomé a una caja y vi libros. Mi padre estudió ingeniería y había escrito un libro de título muy raro: Puentes levadizos. Me explicó que así se llaman los puentes que se parten en dos y se alzan para que puedan pasar los barcos.

Pensé que él iría por sus cosas, pero poco después llegaron dos cargadores y se llevaron todo en un santiamén.

–Las cosas van a ir a una bodega, en lo que tu padre regresa de París.

–¿No iba a alquilar un estudio?

–Va a construir un puente en París.

Tal vez iba a construir un puente, pero también iba a ver a esa amiga que le envió la carta. Los dibujos que ella había hecho en el sobre me gustaron mucho, pero odiaba que mi padre se fuera con ella.

También odié que mi padre construyera un puente allá. Seguramente se trataba de un puente que se levantaba para que pasaran los barcos. Esa era su gran especialidad. Yo prefería los puentes que no se separaban y seguían fijos, conectando dos orillas.

No me importó que sus libros aburridos se fueran de la casa.

Mi madre tomaba pastillas color azul cielo contra el dolor de cabeza. Luego supimos que no tenía simple dolor, sino un padecimiento más fuerte llamado jaqueca. También padecía gastritis. El jugo de naranja le caía muy pesado y lo bebía con una pajita hecha de vidrio para no tomar aire (que, por lo visto, le caía aún más pesado). Era tan guapa que se veía bien incluso cuando tomaba jugo, aunque ponía una cara como si bebiera vidrio, vidrios rotos que la destrozaban por dentro.

Cada tercer día me mandaba a la farmacia a que le comprara remedios para la jaqueca o la gastritis. Cuando íbamos a casa de la abuela, ella le decía:

–Es por el cigarro. La culpa de todo la tiene el cigarro.

Pero mi madre no podía dejar de fumar, y menos con tantos problemas encima. Cuando la abuela hablaba mal del tabaco, mi madre cerraba un ojo como un pistolero a punto de disparar, encendía una cerilla con un rápido movimiento de experta en fuegos y fumaba con una intensidad especial. Luego se comunicaba con nosotros al estilo piel roja. De su boca salían señales de humo que querían decir: «Hago lo que me da la gana».

Una noche soñé que entraba en la casa abandonada, siguiendo un gato blanco. En todas partes había fogatas hechas con muebles. Llegaba al salón principal, donde ardía una mesa muy grande. En un sofá estaba mi padre, leyendo el periódico. De pronto, el periódico comenzaba a arder, pero él no hacía nada: veía el fuego como si fuera una noticia. Desperté antes de que las llamas llegaran a sus manos.

Pensé que mi padre prefería vivir en una casa abandonada, con los muebles y el periódico ardiendo, que vivir con nosotros. Me enojé mucho con él y le pegué a mi almohada hasta que no pude más. Luego imaginé que yo era un koala y abracé la almohada como si fuera mi árbol. Había llorado y la funda estaba húmeda. Tal vez por eso soñé que llovía mucho en el bosque australiano donde yo llevaba una vida de koala feliz.

Me encantaba meterme en la cama con las sábanas recién cambiadas, la fresca maravilla de estar ahí.

Con los problemas que teníamos desde que mi padre se fue, pasaron días y días sin que me cambiaran las sábanas. Al principio no me di cuenta, pero una noche me pregunté si algún día las sábanas volverían a oler a burbujas.

Carmen también lo notó, y le puso a sus sábanas unas gotas de champú para que olieran como nuevas.

Para que no vieran que había llorado, mi madre usaba lentes oscuros. Parecía alguien de la mafia. Sobre todo cuando llevaba un cigarro en la boca y una pañoleta en la cabeza. Pero se veía bien. Las mujeres mafiosas pueden ser guapas.

Faltaban solo dos días para las vacaciones cuando nos dijo:

–Tenemos que hablar.

Fuimos al comedor, donde ella rebanaba un melón. En los últimos días estaba tan nerviosa que se cortaba al preparar cualquier cosa. Cada vez que cocinaba sacaba la caja de tiritas, segura de que se iba a lastimar. Luego se ponía alcohol y esto hacía que la cena supiera a farmacia. Tuve miedo de que se rebanara un dedo mientras hablaba con nosotros. Por suerte, soltó el cuchillo y dijo:

–La Pinta va a pasar las vacaciones en casa de Ruth.

Habló como si fuera normal que los perros salieran de vacaciones.

–¿Y nosotros? –preguntó Carmen.

Esta parte le costó más trabajo a mamá. Las palabras salieron de su boca como si estuvieran hechas de algodón:

–Los Bermúdez te quieren mucho –respondió mamá. Leila Bermúdez era la mejor amiga de mi hermana. Como siempre, Carmen quedó feliz con la solución. Si estuviera en un barco a punto de naufragar, estaría muy contenta de subir a un bote inflable. En los peores momentos encuentra algo fantástico.

Como a ella la mandaron con su mejor amiga, pensé que me mandarían a casa de Pablo. Pero mi madre dijo:

–Vas a ir con tío Tito.

–¿Por qué?

–Él lo pidió.

–Prefiero ir con Pablo. O con la abuela.

–Pablo tiene cuatro hermanos. No hay lugar para ti. En cuanto a la abuela, está demasiado mayor para atender a otra persona.

–Prefiero ir con otra gente.

–¿Por qué?

–Mi tío tiene pelos blancos que le salen de la nariz –fue lo único que se me ocurrió decir.

Era cierto. Tío Tito se rasuraba las orejas, porque también ahí le crecían pelos blancos, pero no hacía nada con los pelos que le asomaban de la nariz.

–El tío te quiere mucho –comentó mi madre.

También esto era cierto. Cada vez que lo veía, me leía alguna historia de los miles de libros que tenía en su casa. Era excelente hablando de la vida de los dragones, las espadas de la Edad Media y los cohetes del futuro. Pero yo no quería vivir con él. ¿Qué iba a hacer en una casa tan oscura como la suya, con tantos libros llenos de polvo?

Tío Tito no tenía hijos. Era primo de mi madre y siempre había vivido solo, rodeado de su inmensa biblioteca. ¿Por qué había pedido que yo fuera con él? Me resultaba simpático, pero prefería verlo poco.

–Tiene libros magníficos –agregó mi madre.

–Pero no tiene televisión.

La tele me gustaba tanto como el pollo rostizado. En cambio, los libros me interesaban poco, sobre todo si eran de ingeniería.

No seguimos discutiendo porque ella se puso nerviosa, trató de cortar otra rebanada de melón y un hilito de sangre recorrió la mesa.

–Ni siquiera puedo cortar un melón –dijo ella, muy desesperada.

Carmen y yo le dijimos que no era cierto, que en todo el edificio nadie cortaba los melones mejor que ella, y no volvimos a hablar de la casa donde yo pasaría las vacaciones.

Al día siguiente, pensé que mi madre me quería demasiado para enviarme a casa del tío Tito. Eso no podía ser verdad.

Me pareció correcto que la Pinta se fuera a casa de Ruth y aprendiera a ladrar en alemán y que Carmen se fuera a casa de Leila Bermúdez. Yo me quedaría con mi madre. Ella me necesitaba, de eso estaba seguro.

El último día de clases, se le olvidó ir por nosotros. Muchas veces llegaba tarde y éramos los últimos en el patio del colegio, pero esta vez, sencillamente, se le olvidó ir. El portero quería cerrar el colegio porque también él comenzaba sus vacaciones.

Tomé la mochila de Carmen y la mía y le dije que nos fuéramos andando. Conocía la ruta, pero nunca la había hecho a pie. Tardamos dos horas en llegar a la casa.

¿Qué podría haber pasado para que mi madre no hubiera ido por nosotros? ¿Se habría muerto? ¿Habría sufrido un desmayo? ¿Tendría un dolor que no quitaba ninguna pastilla?

Tocamos la puerta del departamento y me dije a mí mismo: «Si no abre en quince segundos, es que está muerta».

La puerta se abrió a los trece segundos. Mamá nos miró, muy sorprendida, como si saliéramos de un sueño. Solo entonces se dio cuenta de que se le había olvidado ir por nosotros.

–¡Dios mío! ¿Qué hora es? –exclamó–. ¡Todo se me olvida!

Nos pidió perdón de mil maneras.

–Estaba haciendo las maletas y se me fue el tiempo –explicó.

La maleta de Carmen ya estaba lista, al igual que la canasta con sus peluches favoritos.

–Falta Juanito –dijo mi hermana, y fue por el muñeco que se llamaba como yo (le había puesto así para que yo aceptara llevarla al Club de la Sombra).

Todavía entonces pensé que Carmen se iba a ir a otra casa, pero yo me quedaría. Mamá no podía separarse de mí.

–Voy a terminar tu maleta –dijo ella, y se dirigió a mi cuarto.

La seguí lentamente.

La vi arrodillada ante mi cama, doblando camisas y colocándolas con mucho cuidado en la maleta.

«Lo hace para que crea que me voy a ir, pero no la voy a creer», pensé.

Siguió metiendo cosas hasta que llegó a un objeto pequeño y oscuro. Era un frasco. El doctor me había recetado hierro. Cada mañana, yo tomaba una cucharada de un jarabe negro. Tenía un sabor asqueroso, pero el pediatra había dicho: «El hierro es bueno para crecer», como si yo fuera un puente en construcción. Odiaba esa medicina que los demás creían tan buena para mí.

Solo en ese momento, al ver que el frasco de hierro entraba en la maleta, supe que todo era verdad, que me iría de la casa y pasaría dos largos meses con tío Tito. Si mi madre empacaba algo tan preciso y extraño como ese frasco, es que la cosa iba en serio.

Entonces aprendí, por primera vez y para siempre, que ciertos detalles hacen que las historias sean verdaderas. Cuando el frasco entró en la maleta, todo me pareció real. Tenía que creerlo: iba a una casa que apenas conocía.

Lo que entonces no podía saber es que eso me iba a llevar a la mayor aventura de mi vida.

3EL TÍO TITO

Mi tío vivía en la parte antigua de la ciudad. En ese barrio, algunas casas eran derruidas con golpes de martillo para construir edificios modernos; otras estaban a punto de venirse abajo solas; otras más tenían amarrados los balcones para que no se fueran a pique y descalabraran a quienes caminaban por la calle.

En esta zona de derrumbes, que los adultos llamaban «el Centro», estaba la casa de tío Ernesto, conocido como «Tito» por la familia y como «don Tito» por los mensajeros que le llevaban los libros que pedía a las más variadas librerías del mundo.

El tío vivía con tres gatos: uno era negro y se llamaba Obsidiana; otro era blanco y se llamaba Marfil; el hijo de ambos, mi favorito, era blanco con manchas negras y se llamaba Dominó.

Durante cincuenta y ocho años, el tío vivió sin otra compañía que sus libros y sus gatos. De pronto, para sorpresa de la familia, decidió que había llegado el momento de contraer matrimonio.

Estuvo casado durante un año con una señora de la que solo recuerdo sus anteojos redondos y que estornudaba mucho por el polvo de los libros. En un momento de desesperación, aquella señora le dijo a mi tío: «No podemos vivir en este laberinto. Soy alérgica a los papeles viejos». Mi tío le dio la razón: dejó la casa para los libros y se mudó con su esposa a un pequeño departamento. Pero la vida sin biblioteca fue muy triste para él, así es que decidió dejar a su esposa y volver con sus libros.

Por todo esto, me sorprendió mucho que me mandaran a su casa. El tío se sentía bien en soledad; no acostumbraba hacer fiestas ni reuniones, ni parecía necesitar otra compañía que sus tres gatos. ¿Por qué había querido que yo fuera ahí? Todo era muy raro.

En mi maleta llevaba un libro: Todo sobre las arañas. Ya lo había leído y lo escogí precisamente por eso: me gustaba más volver a leer un libro estupendo que arriesgarme con uno desconocido.

Cuando llegamos a casa del tío, me gustó la cabeza de león que mordía una media luna de metal y servía para golpear la puerta.

Estaban derribando la casa de al lado y eso provocaba mucho ruido. Nuestros toquidos apenas se oyeron. Mi madre me pidió que pateara con fuerza, pero como yo llevaba zapatos con suelas de goma, no logré hacer mucho ruido. Por un momento tuve la esperanza de que mi tío no abriera nunca y yo pudiera regresar con mi madre. Justo entonces, la puerta se abrió.

–¿Llevaban mucho tiempo tocando? –preguntó el tío–. Adentro apenas se oye lo que pasa afuera.

Era cierto. En cuanto cerró el portón se produjo un gran silencio, como si estuviéramos en el fondo del mar.

–He colocado aislantes especiales. Solo así puedo concentrarme para leer –el tío me miró de frente, con ojos tan atentos que parecían a punto de salirse de su cara.

Tuve ganas de decirle: «No me mires así, que no soy un libro», pero no me atreví.

En todas partes había estanterías y volúmenes apilados en columnas que llegaban al techo.

–Vengan a la sala de estar –dijo el tío.

La «sala de estar» era un cuarto un poco más despejado. Había libros en las paredes, pero no en las sillas. Pudimos sentarnos ante una mesa donde un mapa servía de mantel. Australia me tocó justo enfrente. Dije que era mi país preferido.

–Estupenda elección, querido sobrino –comentó el tío–. No hay mucha cultura ni muchas antigüedades en ese rojo desierto, pero es la casa del ornitorrinco, el más fabuloso de los animales, un resumen biológico, una enciclopedia de lo que se puede ser sin serlo del todo: el ornitorrinco podría ser un pato, un castor o una marmota. Su secreto consiste en disfrazarse de otros animales para ser él mismo. Un gran actor de reparto.

No entendí nada. ¿El tío se habría vuelto loco en los últimos tiempos?

Luego agregó, con mucho entusiasmo:

–Además, Australia tiene las mejores olas marinas, no tanto por su forma, sino porque bañan a las australianas, especie superior al ornitorrinco. En algún lugar tengo un calendario de australianas en bikini.

Mi madre miró al tío con preocupación y me tomó de la mano. Parecía arrepentirse de haberme llevado ahí. Las extrañas palabras del tío comenzaron a interesarme.

–¿Quieren un té de pipa? –preguntó él, y salió del cuarto antes de que contestáramos.

–¿Estarás bien aquí, Juanito? –mi madre me acarició el pelo y me miró con ojos tristes.

Ella me había dicho que necesitaba pasar unas semanas a solas para buscar un departamento más pequeño, ahora que éramos menos. No quise preocuparla más de lo que ya estaba diciéndole que el tío me parecía medio loco. Interesante pero loco.