11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Word Audio Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

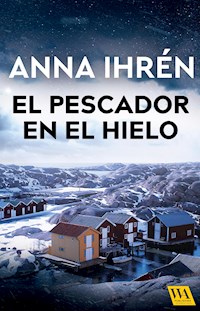

Si te gustan los libros de Camilla Läckberg, no te pierdas las novelas policiacas de Anna Ihrén.

Dennis Wilhelmson pide una excedencia de la policía de Gotemburgo para volver a la isla de su infancia, Smögen, para procesar los duros momentos que acaba de atravesar. Pero el verano no será tan tranquilo y sereno como había imaginado. Un joven es encontrado muerto en el puerto pesquero de la isla y un viejo amigo de Dennis desaparece sin dejar rastro. Involuntariamente, se ve envuelto en la mayor investigación de asesinato que jamás se ha visto en la región.

Sandra Haraldsson, una joven, ambiciosa y franca aspirante a policía, será el apoyo emocional que necesita Dennis, y pronto comienza a sanar lentamente. Pero, mientras investigan el asesinato, Anthony, un genealogista, está estudiando la historia de Smögen, y lo que encuentra afectará el futuro de Dennis para siempre.

“El morador de la playa” es el primer libro de la serie “Asesinato en Smögen”, escrita por la autora superventas sueca Anna Ihrén.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

El morador de la playa

Asesinato en Smögen

Anna Ihrén

Traducido por María José Vázquez

Título original: Strandsittaren

© Anna Ihrén, 2022

Traducido por: María José Vázquez

© de esta edición: Word Audio Publishing International/Gyldendal A/S, Copenhagen 2022

Klareboderne 3, DK-1115

Copenhagen K

www.gyldendal.dk

www.wordaudio.se

Diseño de cubierta: Emma Graves

ISBN 978-91-80347-05-1

Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y eventos retratados en esta novela son productos de la imaginación del autor o se utilizan ficticiamente.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

¡Gracias!

Dan-Robert, Tim e Isabella, por todo vuestro amor y tiempo…

El agua estaba transparente. En el fondo, un cangrejo corrió a esconderse bajo unas algas. Intentó nadar. Intentó mover las manos y las piernas como había aprendido, pero no lo obedecían. El cuerpo le pesaba cada vez más. Ya no le quedaban fuerzas para mantener el rostro sobre la superficie. El agua fresca le cubrió la cabeza y su último pensamiento fue que dejaba a su amada. ¿Cómo se las arreglaría sin él? Su misión era cuidar de ella. Solo le había faltado hacer una cosa para poder ofrecerle una nueva vida. Pero algo se había interpuesto en su camino, impidiéndole completar su plan. Ahora era demasiado tarde.

1

El puente Uddevallabron se elevaba majestuoso ante él. Dennis Wilhelmson aceleró, sintiendo cómo la velocidad lo empujaba contra el asiento. El deportivo atravesaba volando el paisaje. Las puertas a su querida costa de Bohuslän se abrieron ante él y el cosquilleo en el estómago le dijo que, después de todo, había tomado la decisión correcta. La situación en el trabajo se había deteriorado por completo. Por lealtad al cuerpo y a sus compañeros, había sacrificado su vida casi literalmente, y el agradecimiento que había recibido era una oferta de traslado del grupo de operaciones especiales de la policía de Gotemburgo, del que había formado parte durante más de diez años, a un puesto administrativo en Töreboda, un pueblo perdido. Lo habían dejado colgado. La decepción y la rabia volvían a recorrerle el cuerpo. Durante los últimos tiempos, había sentido lo mismo cada día. Para no volverse loco, no vio más opción que romper con aquel círculo vicioso de forma radical. Tomarse una excedencia y regresar a Smögen, la isla de su infancia y juventud, se acabó convirtiendo en su única salida para pensar en otras cosas. El día anterior había dejado el arma reglamentaria y la identificación. Luego había recogido el coche; le había costado casi todos sus ahorros, pero la embriaguez que sentía cada vez que apretaba el pie contra el acelerador hacía que valiese la pena cada corona.

Tomó la salida de la E6 en dirección a los pueblos pesqueros que salpican la costa de Sotenäset. Se dio cuenta demasiado tarde de que había un control policial en el arcén y redujo la velocidad. Había tenido suerte: estaban recogiendo. Entrevió a una agente con una trenza rubia que asomaba por debajo de la gorra del uniforme y la nuca de un policía que se montaba en el vehículo. «¡Uy!», pensó mientras se daba la vuelta. Debía ser Paul Hammarberg, su amigo y adversario de juventud. Juntos habían hecho surf y esquí acuático, habían navegado y salido de fiesta. Los dos habían tenido la categoría de líderes de sus respectivas pandillas, que, a finales de la década de los ochenta, controlaban Smögen y Kungshamn. Aunque en tono de broma, siempre se estaban peleando entre sí y también por Eva. Podía verla en su cabeza: su larga melena negra, centelleante bajo el sol.

Paul siempre se había esforzado en señalar que Dennis no era de la costa, que no era más que un simple veraneante, como todos los demás que solo pasaban un par de semanas al año en Smögen, cuando hacía buen tiempo. Pero Dennis, que no se sentía en absoluto como ellos, lo detestaba cada vez que Paul empezaba a soltar ese discurso. Ahora, aquellos antiguos sentimientos volvían a colarse en su interior.

Sonó su móvil. Miró de reojo la pantalla y vio que ponía: «Cleuda casa». Dejó que siguiera sonando sin contestar y optó por subir el volumen de la música. Sonaba God Only Knows What I´d Be Without You. Carl, el pequeño de los Beach Boys, tenía una voz que se le clavaba. Dennis se deslizó lentamente sobre el puente Smögenbron. Desde el punto más alto, volvió la vista hacia el este para contemplar Kungshamn y Tången, y luego hacia el oeste, donde se extendían Hasselösund y el paisaje de rocas lisas de Sandön. Estaba convencido de que la vista desde ese puente era la más hermosa del mundo. El sol pegaba con fuerza sobre el descapotable; el mar y el cielo centelleaban en unos preciosos tonos azules. Azul estival. Por primera vez, estaría totalmente de vacaciones, y durante una buena temporada. Sería su mejor verano desde su juventud. En aquella época, la música, el surf, los amigos y las chicas lo habían sido todo. Esa vez tenía intención de disfrutar más de nadar, relajarse y escribir. Y pensaba mantenerse bien alejado de las mujeres. En primavera había quedado escaldado y no tenía intención de volver a pasar por lo mismo jamás. Lo había perdido todo por aquella chica: la autoestima, el trabajo, la carrera, la alegría. Todo menos sus ahorros, que se mantuvieron pertinazmente en la cuenta mientras todo lo demás se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora lo había invertido casi todo en un coche y no tenía la más mínima idea de qué iba a vivir.

Volvió a sonar el teléfono. Esa vez era Åke Strömberg.

—Sí, ya he llegado ¿Nos vemos ahora? ¡Vale! Quedamos allí.

Eva había elegido a Åke. Delante de él y de Paul, Åke había aparecido de repente un verano y se la había quedado. Al principio, Dennis se había hundido, pero, con el tiempo, Åke y él se acabaron haciendo amigos. Åke era de carácter agradable, siempre rebosante de ideas alocadas. Muy a su pesar, tuvo que admitir que no era extraño que Eva se hubiese rendido a sus pies. Ahora eran padres de la pequeña Vera. Los últimos años habían mantenido el contacto esporádicamente, pero ese verano volverían a hacer cosas juntos, como antes, y le apetecía muchísimo.

Smögen, 2 de noviembre de 1837

El temporal se cernió desde el oeste sobre la península de Sotenäset, arrasando con todo a su paso. Llevaba casi dos días azotando la costa y destruyendo sin piedad embarcaciones de todas partes contra las rocas y los islotes. Las cabañas de los moradores de la playa quedaban algo protegidas, ya que estaban situadas en el lado de sotavento de la isla de Kleven, orientadas hacia el pueblo pesquero de Smögen. Aun así, de tanto en tanto, las fuertes ráfagas de viento amenazaban con arrancar los tejados en su travesía enfurecida.

Carl-Henrik contemplaba a su esposa Anna-Katarina, quien, a pesar de que pronto daría a luz a su primer hijo, estaba delgada como el tallo de un diente de león. Le inquietaba pensar cómo podría soportar tal esfuerzo. Ahora descansaba tendida en el banco de la cocina, que él mismo había construido con madera flotante que había ido encontrando en las pequeñas bahías de Kleven después de jornadas ventosas. Su mujer, que estaba a punto de cumplir veinte años, tenía los pómulos hundidos; solo el hambre podía dejar una huella así en un rostro tan joven. Hasta el momento, la realidad solo había querido mostrarles su cara más desafiante, ofreciéndoles una existencia dura, muy alejada de los sueños que habían albergado de llevar una feliz vida en familia.

Carl-Henrik le sirvió un poco de infusión de brezo con moras secas y hojas de frambueso. No tenía mucho más que ofrecerle. Antes de que la tempestad estallase sobre ellos había pescado un par de caballas, que había asado sobre el fuego. Desde entonces habían pasado tres días y a Anna-Katarina seguramente le rugiría el estómago del hambre, aunque no decía ni palabra. En cuanto la tormenta amainase, volvería a salir al mar.

Tenía la firme determinación de darle a su esposa algún día todo aquello con lo que esta soñaba. No sabía cómo lo conseguiría, pero a diario pensaba cómo podría ganarse la vida con lo que el mar y las islas le proporcionaran. Una vida de pobreza como moradores de la playa no era lo que le había prometido al padre de Anna-Katarina en su lecho de muerte cuando le pidió la mano de su hija.

Åke Strömberg era alto. Todo él transmitía una calma y una seguridad que Dennis envidiaba. Con el paso del tiempo, Dennis se había convertido en un policía respetado y, sin duda, mucha gente lo admiraba por su valor en situaciones críticas. Pero lo que irradiaba Åke procedía de su interior y era inquebrantable. Dennis, en cambio, siempre había tenido que luchar para que venciera la imagen positiva de sí mismo. Tal vez se debiese a su infancia. Åke se había criado en una familia que le había aportado seguridad; sus padres lo habían dado todo por su único hijo, que nunca tuvo que competir por su atención. Dennis, por su lado, no había conocido a su padre, ni siquiera sabía quién era. Su madre le había presentado a múltiples hombres en los diferentes pisos a los que se iban mudando, pero nunca hubo ninguno que adoptase el rol paterno. Ella se había negado a hablarle de su padre. Algún día averiguaría quién era. Pero no ahora.

—Hola, Dennis —lo saludó Åke, dándole un abrazo.

Dennis correspondió el abrazo, profundamente contento de volver a ver a su amigo. En su compañía era fácil estar alegre; Åke conseguía que las personas mostraran su mejor cara.

—Voy a por unas cervezas. Tú seguro que estás sin un céntimo, como siempre —dijo Åke riendo antes de entrar en el local del Surfers Inn.

Dennis se sentó en una de las mesas al sol. El sol vespertino aún calentaba y se estaba de maravilla en el pequeño patio entre las casas. Se veían varias mesas vacías, pero por las mañanas era difícil encontrar sitio. A primera hora la gente se sentaba por todos lados en los muros y los bancos para tomar un café revitalizante.

—Tengo algo grande en marcha —reveló Åke mientras dejaba la bandeja, donde, aparte de las cervezas, también se habían colado dos hamburguesas con jalapeños y una variedad de salsas. Se veía la excitación en sus ojos.

—¿Qué se te ha ocurrido ahora? —preguntó Dennis sonriendo. Estaba acostumbrado a las aventuras de Åke. A veces se quedaban en nada, pero otras podían resultar interesantes.

—He encontrado partes del naufragio del Santa Anna —susurró Åke mirando a su alrededor para comprobar que nadie lo oía.

—Ajá —respondió Dennis, que jamás había oído mencionar aquel buque.

—Se hundió frente a la isla de Kleven en el otoño de 1837 y, desde entonces, nadie ha encontrado restos del naufragio ni el cargamento.

—Pero ¿ahora lo has encontrado tú? —inquirió Dennis, escéptico—. ¿Cómo sabes que es precisamente el Santa Anna? Y, si lo fuera, ¿qué tiene de especial?

—Tiene una historia fascinante —replicó Åke con vehemencia—. Y quería preguntarte si te apetece venir a bucear conmigo ahora mismo para que te lo enseñe.

Dennis permaneció unos segundos en silencio antes de responder.

—Åke, suena de lo más emocionante, pero acabo de llegar y necesito un día para aclimatarme. ¿No podemos hacerlo mañana? Iré a recoger mi equipo al cobertizo de Johan y después te acompañaré.

Åke se pasó la mano por el cabello castaño oscuro y Dennis vio la decepción en su rostro, pero confiaba en que su amigo lo entendiera. Åke nunca había tenido paciencia para esperar, no le interesaba más que el momento presente.

—Claro, no te preocupes —sonrió Åke—. Salgo como mínimo una vez al día, así que tendremos muchas oportunidades durante el verano.

Cuando se despidieron, Åke parecía haber superado la decepción. El pillo que llevaba dentro volvía a brillar en su mirada y Dennis se quedó mirándolo mientras su amigo avanzaba con pasos rápidos hacia el muelle del puerto pesquero, donde lo esperaba el barco.

***

El cielo del atardecer estaba despejado. Entre las grietas de las rocas se mecían las bolas de flores rosas de la clavelina de mar. Dennis sonrió cuando el viento le alborotó el cabello. Iba saltando por las rocas con familiaridad y los pies encontraban fácilmente el lugar óptimo para pisar. Tenía grabadas en su interior la mayoría de las grietas y formaciones desde hacía mucho tiempo. No se veía ni una medusa en la dársena natural de la bahía Makrillviken. En pleno verano podía ser peor, dependiendo de desde dónde soplase el viento. Saltó desde la escalera y dio unas brazadas bajo el agua. Las noches todavía eran frías, pero los días habían calentado el agua a una temperatura aún refrescante pero agradable. Cuando sacó la cabeza sobre la superficie, vio a poca distancia de él un charrán que se zambullía tras un pez. Sería un verano fantástico. Subió a la escalera de un brinco para salir del agua y permaneció sentado un rato, envuelto en la toalla, contemplando en el noroeste el sol y el horizonte de tonalidades rosadas.

Después de absorber una dosis suficiente de sol vespertino, se vistió y regresó con pasos ágiles hacia el muelle para volver a entrar en calor. Su casera vivía en Friskens väg, en la parte antigua. Se detuvo junto a su buzón para recoger el sobre con las llaves y las normas para huéspedes. Gunnel —así se llamaba la mujer— no iba a estar en casa ese día, por eso tenía que arreglárselas solo. Le había dicho que podía instalarse en el semisótano, que también pensaba alquilar durante el verano, pero el precio sería muy distinto. Por eso Dennis había optado por quedarse con el barco, que iba incluido con la casa cuando Gunnel la había comprado. Ahora su hogar estaría en un antiguo barco de pesca de nombre Dolores, que sería todo suyo por quinientas coronas al mes durante el verano. Su hermana había movido la cabeza de un lado a otro cuando le explicó dónde iba a vivir. Le había ofrecido quedarse en su casa, pero a Dennis no le apetecía pasarse el verano rodeado de niños chillones y pañales sucios. Bastaría con verlos de vez en cuando.

Dennis llegó al barco, abrió la cabina de mando con la pequeña llave que había en el sobre y entró. Se sentó a la mesa, cubierta en una mitad por una colorida carta náutica sujeta por aros metálicos. La mesa se podía bajar; junto con los sofás que había a cada lado y poniendo una colchoneta, tendría una litera estupenda. Para conseguir el ambiente ideal, puso en la mesa una botella de ron de Barbados envuelta en una red trenzada en rafia. Encendió el quinqué y se sirvió un poco de la bebida color miel en un vaso. Luego, se sentó con un cojín en la espalda.

***

Anthony Parker reclinó la cabeza en el asiento del avión. A lo largo de los años, había hecho muchos vuelos nacionales —por lo general, a Miami— para ver a su hermana, pero nunca había sobrevolado el Atlántico hasta Europa. Por fuera parecía tranquilo y relajado, pero en su interior sentía un cosquilleo que le producía una agradable sensación de vértigo. A su llegada al aeropuerto de Newark, reinaba el habitual ajetreo, pero se había sentado un rato frente al enorme ventanal panorámico para contemplar la urbe. Nueva York había sido su ciudad desde que había abandonado la granja familiar en el campo para mudarse a Greenwich Village, hacía ya casi cuarenta años. En los años setenta, la ciudad atravesaba un periodo de progresiva decadencia, con grandes zonas vacías y barrios degradados. Pero, gracias a un par de alcaldes más comprometidos de lo normal con su trabajo y a la fascinación de mucha gente, la ciudad se había recuperado y había ido mejorando año tras año, si bien Anthony echaba de menos algunos antiguos clubs de jazz y locales de baile destartalados que ya no existían. El tipo de sitios que ya no tenían cabida en la nueva y glamurosa metrópolis. Había vivido bien, pero su estilo de vida no le había dado pie a formar una familia. Tal vez fueran pretextos, pero ahora se acercaba a los sesenta y seguía solo.

Bajo su asiento palpó la caja; o, mejor dicho, una de las cajas, la más importante. En la maleta facturada y en el compartimento superior había más materiales. Lo había cogido casi todo. No se podía imaginar viajando a Suecia sin llevarlo todo consigo: las cartas, las fotografías y los documentos merecían reencontrarse con el suelo sueco. Haría lo que había soñado. Tras la muerte de sus padres, la idea había ido adquiriendo forma. Había perdido a sus abuelos maternos cuando solo era un adolescente y en aquel momento no entendió qué se había ido a la tumba. Su madre nunca quiso mostrarle a su padre lo mucho que le interesaba su país de origen, acaso porque temía decepcionarlo o entristecerlo. Ahora volaba a su lado, entre las nubes; tal vez ella podía ver adónde se dirigía y eso la alegrara. Una vez, cuando era pequeño, su madre le había dicho: «Te gustaría Suecia». «¿Por qué?», le había preguntado él. «Un día lo verás», le había respondido su madre con un destello de aflicción en los ojos.

***

Dennis se despertó por el balanceo del barco, debía haber dormido un buen rato. Alguien andaba en la cubierta. Una sombra oscura pasó por la cabina y la puerta se abrió despacio, dejando que se colase un soplo del frío aire vespertino.

—¡Hola! —gritó una voz.

Dennis miró hacia el hueco de la puerta, donde una mujer acababa de asomar la cabeza.

—Eva, ¿qué haces aquí? —Su voz de recién despertado sonó algo más áspera de lo que esperaba—. ¿No ibas al Skäret esta noche? —añadió con los ojos todavía a medio abrir.

Hasse, que gestionaba el alquiler vacacional de todos los apartamentos de Smögen, ofrecía cada año a los propietarios un cóctel de inauguración de la temporada que gozaba de gran popularidad, y al que Eva y su madre siempre estaban invitadas. Muchas familias se alegraban de poder alquilar el semisótano de su casa durante las semanas de verano para ganarse un dinerillo extra.

—Pues sí, pero Åke no ha aparecido y no podía dejar a Vera sola. Cuando mamá volvió, le pedí que se quedara un rato en casa con ella porque a mí me iría bien que me diera un poco el aire.

—¿Y dónde está Åke? ¿Qué hora es?

—He venido a preguntarte si lo habías visto. —Su voz sonaba desanimada—. Son casi las doce y todavía no ha vuelto.

—¿Te apetece? —Dennis señaló la botella de ron, pero Eva negó con la cabeza—. Åke y yo nos tomamos una cerveza, pero él iba a salir con el barco, así que estuvimos juntos poco rato. Yo fui a darme un chapuzón a Makrillviken y luego regresé por el muelle, pero ya no he vuelto a verlo.

El cabello oscuro de Eva brillaba a la luz del quinqué. Tenía los ojos enrojecidos, pero a Dennis le impactó que seguía siendo igual de hermosa que antes.

—Es el naufragio ese —suspiró, resignada—. Åke está obsesionado con él. Dice que nadie lo ha encontrado antes, a pesar de que ya hace casi dos siglos que se hundió.

Dennis miró a Eva de lado para evitar enfrentarse a sus ojos directamente. Confiaba de verdad en que no hubiera sucedido nada. Pero Åke era buen buceador y no asumiría riesgos innecesarios.

2

Neo Waltersson, el capitán del puerto, se abrochó el botón dorado del cuello de la camisa y se encasquetó la gorra de capitán. Quizá era un poco exagerado, pero, si tuviera que reconocer qué era lo que en el fondo hacía que se prestase diligentemente a esa tarea, era la sensación que tenía al ponerse el uniforme. Desde que había dejado de navegar hacía más de una década, trabajaba en el puerto deportivo durante los veranos. Cada mañana a las siete estaba en el muelle para, sobre las once, ser relevado por los encargados más jóvenes, que preferían dormir hasta tarde. Estos se paseaban vestidos con polos descoloridos con estampados incalificables en la espalda, pero jamás conseguirían que él se pusiera algo así.

Su mujer se le acercó por la espalda para pasarle las manos por los galones de los hombros.

—Ya verás cómo se arregla todo pronto —dijo en tono tranquilizador. Lo conocía bien y sabía a qué se debían los profundos surcos que se le dibujaban en la frente.

—Hum —masculló, indicando que no la creía.

Neo tenía dos grandes pasiones en la vida: una era el mar y la otra, su hija pequeña, Maya. En cuanto al mar, sentía que había sido un amor fácil y correspondido. El mar le había brindado la posibilidad de mantener a su familia durante toda una vida, igual que lo habían hecho su padre y su abuelo. No cabía duda de que el tiempo en alta mar no había estado exento de sobresaltos. Recordaba, por ejemplo, un otoño en el que se había visto atrapado en una tempestad que jamás olvidaría en el Atlántico. Y aquella vez que estaban en un pequeño puerto en una de las islas menores del Caribe y los abordaron de repente unos piratas que los amenazaron con revólveres. Pero, en conjunto, el mar había aportado un sentido y una alegría a su vida que ninguna otra cosa podía igualar. Excepto Maya.

Tenía tres hijas. Las dos mayores jamás le habían causado preocupación alguna. Cuando eran pequeñas, su mujer se había encargado de ellas de manera encomiable, dado que él pasaba largos periodos embarcado. A su debido tiempo, las dos se habían formado como enfermeras; la mayor se había casado con un bombero y la mediana, con un policía. Ahora las dos llevaban una vida segura en tierra firme con sus familias.

La pequeña, Maya, había llegado como una pequeña sorpresa cuando él estaba a punto de cumplir los cincuenta. En medio del parto, el médico había ordenado una cesárea de urgencia. Mientras Greta dormía después de la operación, Neo pasó varias horas con la pequeña, en las que se quedó prendado de aquella preciosa carita que dormía pacíficamente en sus brazos. De vez en cuando se le caían un par de lágrimas, que secaba enseguida con la mano. Desde entonces, era como si Maya formara parte de él. Cuando Maya lloraba, él se sentía triste, y cuando ella reía, él estaba contento. Era como si estuvieran unidos. La había protegido de todos los peligros y, por primera vez, había reorganizado sus periodos en alta mar para estar siempre en casa en Nochebuena, el día de su cumpleaños y en ocasiones especiales como fin de curso o su confirmación. En el caso de sus dos hijas mayores, era su mujer quien se había encargado de todo ello. El cabello de Maya era blanco como la leche y contrastaba con sus grandes ojos verdes. Al mirarlos, se había sentido dispuesto a hacer lo que hiciera falta por ella.

Pero ahora todo había cambiado. El pasado verano llegó un día a casa con el pelo teñido de negro diciendo que iba a dejar la formación de enfermera para empezar a estudiar en la escuela de Arte y que se mudaría a una residencia al lado de la escuela donde alquilaban habitaciones a los estudiantes. Durante el otoño y el invierno apenas vio a su hija. Y en primavera solo estuvo en casa esporádicamente. Pero el viernes anterior se había presentado de repente a la hora de la cena para pedir que la dejaran instalarse en el semisótano, que tenían pensado alquilar a veraneantes. Neo se negó en un principio, pero su mujer lo convenció. «Las hijas siempre son bienvenidas en casa», le dijo. Él cedió, pero la tensión que se respiraba en casa desde que Maya se había trasladado allí estaba acabando con él. En realidad, quería cogerla y abrazarla, pero no se atrevía ni siquiera a mirarla.

Cerró la puerta tras él y bajó al muelle, el lugar que le transmitía seguridad y donde todo estaba como siempre. Ahora necesitaba esa calma. La calma en tierra firme que antiguamente le causaba una gran zozobra.

A pesar de que el sol de junio ya calentaba las rocas rojizas que sobresalían entre los cobertizos, todavía no había demasiados visitantes estivales paseando por el muelle Smögenbryggan. Durante la temporada alta, los bancos verdes anclados en las paredes de roca estaban repletos de navegantes y turistas de todo el mundo. Neo hizo su recorrido habitual. Junto al puesto de helados había una botella de refresco a medio beber y una servilleta metida entre dos tablas. Recogió la basura y la tiró en el contenedor, en cuyo interior solo había una bolsa. «Será de la pareja noruega que llegó ayer por la noche», pensó. Había visto que habían madrugado y se preguntó por qué. Con la lancha motora que tenían podían recorrer toda la costa de Bohuslän en dos o tres horas, de modo que difícilmente podían estar estresados. ¿O acaso eso era lo que les pasaba? En verano se veían muchos yates amarrados en el muelle, a menudo con bandera noruega. «Es terrible la cantidad de dinero que tienen», dijo Neo para sus adentros. Aun así, a veces se quejaban de las tasas portuarias que, sin duda, eran algo más elevadas para las embarcaciones de mayor tamaño. Uno de sus yernos se divertía buscando los modelos y los precios. Pero Neo no sentía la más mínima envidia. Él tenía su barca de madera, que había heredado de su padre. Eso sí que era una embarcación de verdad.

Volvió el rostro curtido hacia el sol, dio una leve calada a la pipa que le colgaba de la comisura de los labios y continuó caminando con ímpetu sobre las tablas del muelle, con su brillo gris plateado fruto de la exposición al agua salada y al viento durante largos años. De repente, dio un respingo. El silencioso aire matutino se vio cortado por un chillido histérico procedente de la dársena del puerto. Neo apretó con fuerza la boquilla de la pipa en la boca y se acercó corriendo al borde del muelle. Allí, una mujer agitaba los brazos furiosamente mientras metía y sacaba la cabeza del agua. Neo subió a la lancha que tenía delante, descendió por la plataforma de baño de la popa y se inclinó para agarrarla. Su fuerte mano la sujetó con firmeza por la axila y la arrastró hacia la escalera. Junto a ella flotaba el cuerpo de un hombre cuyo rostro de ojos vacíos contemplaba el cielo.

***

Jacqueline Bijou abrió las contraventanas y miró más allá de la terraza. Frente a ella, las colinas verdes descendían ondulantes hacia el Mediterráneo, cuyo hermoso azul se fundía con el cielo en el horizonte. Le llegó el aroma de las hierbas provenzales. Alphonse seguía en la cama; la luz que penetraba ahora en el dormitorio incidía en su joven y atractivo cuerpo. Jacqueline no comprendía por qué se había planteado pasar toda la vida con un hombre. A pesar de que su marido era diez años más joven que ella, durante los últimos años había comenzado a comportarse como un aburrido vejestorio, y también a parecerlo. Alphonse le daba algo totalmente distinto, además de libertad. Entre los dos había solo un acuerdo tácito: que no había nada, y ella estaba encantada con aquella relación.

No había conocido a su padre, François Bijou, pero le habían puesto el nombre de la madre de este, Jacqueline. Esa fue toda la responsabilidad que asumió su padre. Ni lo había conocido ni lo había echado de menos nunca. Sin embargo, un par de años atrás recibió la noticia de su fallecimiento y de que le había dejado una casa en las colinas de Niza. Su madre había mostrado en numerosas ocasiones su amargura porque la hubiera abandonado pocos días antes de dar a luz. Pero ¿qué se había imaginado? ¿Adónde podía llevar un romance de verano en Niza? Cuando su madre falleció, hacía varios años, no le dejó nada, aparte de unos pendientes de oro que ella vendió tan pronto como se dio cuenta de que valían miles de coronas. La nostalgia no era cosa de Jacqueline. Y no es que necesitara el dinero, su empresa iba viento en popa y la casa de Smögen la había comprado con sus ahorros para ella y su marido, que solo aportaba un exiguo salario de profesor en una escuela municipal que no bastaba ni para los bolsos que Jacqueline opinaba que había que comprarse cada mes. De cómo se las iba a arreglar él tras el divorcio no tenía ni idea, pero ella misma pensaba vivir la vida que se merecía.

En otoño cumpliría los cincuenta, pero en cuerpo y alma era como Alphonse: máximo veinticinco años. Así se lo había repetido el joven una y otra vez en francés, en especial durante la pasada noche. Volvió a mirarlo sonriendo. Por desgracia, tenía que volar a Suecia ese mismo día, ya que no le parecía apropiado dejar a su esposo por teléfono. Después de casi ocho años de matrimonio, correspondía decírselo frente a frente. Además, no quería perderse la cara que iba a poner cuando le diera la noticia. ¡Dios, se sentiría tan bien después! Le había prometido a Alphonse que podía quedarse en la casa mientras ella estaba fuera. Era solo una semana y pasaría deprisa. Durante ese tiempo, el joven asistiría a dos presentaciones de colecciones de playa, una en Lafayette, en Niza, y otra en Jimmy’z, en Mónaco. Después se organizaban unas fiestas fantásticas, así que estaría más que ocupado. A ella también le habría gustado asistir, en particular a la de Jimmy’z, pero tendría que esperar a la próxima semana. En el futuro, los desfiles y las fiestas se sucederían sin cesar y ella estaría en todos. Ya casi todas las modelos llevaban sus joyas, y eso era lo importante.

Bertrand había dejado en la mesa de la terraza una bandeja de plata con una jarra de zumo de uva y cruasanes calientes. Lo vio abajo, en el jardín, mientras podaba cuidadosamente los rosales y los árboles. ¿Qué habría hecho sin él? Se encargaba de la casa, la cocina y el jardín. Tenía el cuerpo encorvado por la edad, pero irradiaba un entusiasmo evidente. El abogado le había dicho que nadie sabía a ciencia cierta cuántos años llevaba de empleado en la casa, ni siquiera el propio Bertrand. Tomó un cruasán, pero dejó el zumo de uva sin tocar. En su lugar se sirvió una copa de rosado de una botella abierta que había en el cubo enfriador y se acomodó en uno de los sillones de mimbre. Tenía que ponerse al volante en breve para ir al aeropuerto de Niza, pero en las carreteras francesas un par de copas de vino no tenían ninguna importancia. Además, pasaría un buen rato hasta que llegase a Suecia y cogiese el vehículo familiar que la esperaba en Landvetter. Sintió un aleteo en el estómago y rio frente a la vista que la maravillaba cada mañana cuando se despertaba y cada tarde cuando regresaba a casa. ¡Cómo había cambiado su vida los últimos años! Había dejado atrás la gris monotonía y había creado una existencia con vestidos glamurosos, coches de lujo y restaurantes llenos de gente atractiva. Le encantaba.

***

El muelle estaba precintado y los paseantes se habían detenido junto a la cinta azul y blanca. Una policía les indicó que subieran entre las casas para llegar al otro lado, pero nadie parecía tener interés en irse del lugar. El capitán del puerto Neo Waltersson había ayudado a la bañista a subir al salón de la lancha y el marido de esta la había envuelto en mantas. La mujer, cuyo cuerpo temblaba, todavía llevaba el bañador mojado, pero ninguno de los dos parecía capaz de hacer algo al respecto. Un helicóptero sanitario se mantenía en vuelo estacionario sobre el muelle. Habían bajado una cesta en la que ahora izaban al hombre que habían hallado en la dársena. El capitán Neo observaba la operación. Por teléfono había comunicado que el hombre estaba muerto, pero la mujer al otro lado de la línea le había dicho que solo se podía considerar una supuesta muerte y que el único que podía determinarlo era un médico. No era la primera vez que veía el helicóptero en acción. La última había sido el verano pasado, cuando una pandilla de muchachos se habían tirado al agua desde Hästen, una popular pero peligrosa roca frente a la bahía Vallevik. A uno de los jóvenes la zambullida le salió mal y un helicóptero lo había recogido en una cesta como ahora y se lo había llevado. Neo no sabía qué había pasado después.

—Buenos días, soy Paul Hammarberg, de la policía de Kungshamn.

Neo reconoció al policía que se le acercó para estrecharle la mano.

—Buenos días. Neo Waltersson, capitán del puerto —se presentó con voz firme.

—Necesito que venga a la comisaría para prestar declaración como testigo esta tarde —añadió el policía sin mostrar en lo más mínimo que reconocía a Neo. Hablaba en un amable tono profesional, pero no cabía duda de quién creía que tenía más rango.

—Por supuesto, ningún problema —respondió Neo manteniendo la firmeza en la voz.

Tenía la sensación de que iba a ser uno de los días más interesantes en mucho tiempo, pero no lo reveló ni con la mirada ni con el gesto. Vio que fuera del cordón policial se había ido reuniendo un grupo de gente en el que reconoció a varias personas.

Un buceador se tiró de espaldas desde la lancha neumática de Salvamento Marítimo. «No vais a encontrar gran cosa», pensó Neo. Las aguas del puerto estaban limpias porque el fin de semana anterior la asociación de buceadores había organizado el habitual concurso, que consistía en dividir la dársena en partes iguales entre los inscritos y luego cada uno recogía la basura de su zona y la depositaba sobre una lona en el muelle. Transcurridas dos horas, se pesaban todos los residuos y ganaba quien había reunido mayor cantidad. Los días siguientes se dejaba la basura en el muelle, donde muchos paseantes se detenían a contemplarla. Siempre solía aparecer un buen número de bicicletas, neumáticos, latas de cerveza y botellas, pero ahora el fondo estaba limpio.

Neo subió al muelle y se dirigió hacia el mentidero, donde pronto estarían todos los lobos de mar esperando sentados en un banco a que llegase él para explicarles lo que había pasado. Estaba deseando verlos.

***

Dennis, que estaba junto al cordón policial del muelle, acababa de ver desaparecer la cesta elevándose hacia el helicóptero. Miró a su alrededor. Björn, el marido de su hermana, estaba al otro lado revisando las fotos en la pantalla de su cámara y no lo vio a él. «Ya se han instalado en la casa para pasar el verano», pensó. La víspera del solsticio de verano era el viernes y seguro que su hermana ya había comenzado con los preparativos. Si la conocía bien, habría vaciado la sección de alimentación del supermercado Skeppet, en Kungshamn. Después la llamaría. Ese día no habría chapuzón matutino. Se dio la vuelta y subió entre las casas.

Victoria había llenado la nevera de delicatessen de todo tipo y había colocado varios ramos de aciano en jarrones de cristal altos; sus flores azul intenso daban un ambiente estival a la casa. Estaba de baja por maternidad, pero sus jornadas eran aún más ajetreadas que cuando trabajaba, antes de que nacieran los niños.

Cuando le confirmaron que se había vuelto a quedar embarazada poco después del nacimiento de Theo, empezó a intentar persuadir a Björn y, en otoño, habían decidido finalmente comprarse una casita en Smögen. La herencia del padre de Björn había hecho que este acabase aceptando. Solo se vive una vez, y ese era el sueño de su vida. Desde que era pequeña, había pasado las mejores semanas del verano en Smögen y ahora volvería a hacerlo en su propia casa. Durante todo el invierno y buena parte de la primavera, mientras ella estaba embarazada, Björn se había deslomado trabajando en la casa para hacerla habitable. Era una tradicional casa de pescadores blanca con un pequeño porche acristalado junto a la escalera de entrada. En la planta baja se encontraban la cocina y dos habitaciones que Björn había convertido en un salón grande tirando parcialmente el tabique que las separaba. La cocina estaba muy vieja y tenía las encimeras a baja altura, por eso Victoria, una mujer alta, había insistido en que pusieran una nueva; se había decantado por una blanca de estilo rústico para no estropear por completo el ambiente original. La antigua cocina de leña seguía en el rincón y, cuando Björn tuviera tiempo, comprobaría si se podía encender fuego en ella.

La pequeña Anna se paseaba con el andador por el salón mientras chupaba un coche de juguete de su hermano. Theo era un año mayor y ya estaba cautivado por el mundo mágico de YouTube. Ahora estaba sentado en el sofá blanco —que Victoria había protegido con unas mantas—, viendo un episodio de Bob y sus amigos en japonés. Victoria no entendía por qué el niño prefería las versiones en ruso y japonés de todas las películas infantiles, pero quizá era porque las canciones sonaban más frescas y alegres en esos idiomas.

Björn había salido temprano para dar una vuelta por el muelle. A ella le encantaba que su marido, que siempre llevaba la cámara al hombro, fuese donde fuese, se empezara a integrar en la vida de Smögen.

—¡Papá, papá! —oyó exclamar a Theo en el porche, adonde había ido corriendo para recibir a su padre, que acababa de entrar.

—¡Hola! ¿Puedes venir? —le gritó Björn a Victoria.

Björn tenía las mejillas rojas, que contrastaban con la barba, ya casi totalmente teñida de blanco. Cuando se conocieron, su cabello era negro y las sienes, plateadas. Pero ahora ya solo le quedaban algunas hebras negras entre las canas. Su marido llevaba puesta la vieja gorra de marinero de su padre, que a ella le parecía muy estilosa.

—Han encontrado a un hombre ahogado en el agua esta mañana —dijo Björn sin aliento—. Dennis estaba al otro lado del cordón policial, pero creo que no me vio. Como llevaba la cámara, hice algunas fotos. Quizá no era el momento más oportuno, pero no pude evitarlo. Tenía el objetivo adecuado y las imágenes han salido bastante bien.

Victoria miró las fotos en la pantalla y amplió una en la que el rostro era más nítido. Giró la cámara para poder verla en horizontal.

—Ponte las gafas —señaló Björn, algo irritado.

Victoria intentaba a menudo ver sin ellas porque no le apetecía buscarlas, pero su presbicia había empeorado últimamente.

—¡Santo cielo! ¡Parece que es Sebbe! —exclamó Victoria, ya con las gafas puestas.

—Sebbe, ¿qué Sebbe? —Björn todavía no conocía a todo el mundo y su memoria para las personas le servía de bien poco.

—El novio de Sofie. Ya sabes, Sofie, la amiga de Maya.

Björn no tenía ni idea de quiénes eran Sofie ni Maya, pero asintió para mostrar que intentaba seguir el hilo.

—Hum —dijo Victoria, perdida en sus pensamientos.

La invadió una sensación de mal agüero que le decía que el verano no iba a ser como esperaba, pero se había prometido a sí misma no ponerse en lo peor, como Björn le decía que hacía a veces. Llamaría a su hermano, Dennis, que debía haber llegado por la noche. ¿Por qué no la habría llamado nada más llegar?

***

La casa de Eva y la de sus padres estaban juntas y compartían el jardín, aunque quizá llamarlo jardín era exagerado. Era una pequeña zona de césped entre las casas, rodeada de una valla de madera pintada en un tono gris azulado claro. En la hierba estaban esparcidos el coche correpasillos y otros juguetes de Vera. Eva, en pijama y con una bata roja encima, tardó un poco en abrir.

—¡Abu, abu! —gritó una niña pequeña que debía ser Vera.

—No, Vera, la abuelita vendrá después. Este es Dennis, un amigo de mamá —explicó Eva.

Vera parecía contenta y los ojos le brillaban traviesos.

—¿Puedo pasar? —preguntó Dennis.

—Claro —respondió Eva sin demasiado entusiasmo. No parecía haber pegado ojo en toda la noche.

Dennis se sentó en el sofá del salón. Los visillos de encaje protegían las ventanas de miradas indiscretas. Aun así, la luz de la mañana conseguía penetrar a través de ellos.

—¿Ha vuelto Åke? —Dennis buscó la mirada de Eva, pero esta lo evitaba.

—No, la policía y Salvamento Marítimo lo han estado buscando en barco y helicóptero toda la noche, pero sin resultado. He llamado a Missing People y tienen previsto organizar una batida por la tarde si la policía no lo ha encontrado antes.

—Sí, lo he visto en una publicación de Facebook —dijo Dennis—. Los chicos del grupo y yo tenemos pensado ir.

Como policía estaba de excedencia, pero como particular pensaba hacer todo lo posible por encontrar a Åke. Por la mañana había salido a correr y había llegado hasta la punta de Kleven para ver si descubría algo en dirección al islote de Penningskär. Pero el agua y las bahías de Kleven se mostraban tranquilas y vacías. Tampoco había visto el barco de Åke.

Llamaron a la puerta y Eva fue a abrir.

—¡Hola, Eva! —la saludó el policía.

Dennis reconoció al instante la voz de Paul Hammarberg. Detrás de él había otra agente que se presentó como Sandra Haraldsson, de la policía de Kungshamn.

—¿Lo habéis encontrado? —preguntó Eva escuetamente.

—¿Podemos pasar? —Paul y su compañera entraron cruzando el porche y se sentaron a la mesa de la cocina.

Eva se sentó enfrente.

—Eva, hemos encontrado a un hombre ahogado esta mañana en el puerto. Pero no es Åke. Solo queríamos informarte antes de que empiecen a extenderse los rumores por la isla, así evitamos malentendidos. Seguimos buscando a Åke, pero de momento no tienes que preocuparte. Seguro que aparecerá pronto. —La agente miró a Paul de manera indefinible.

Eva asintió, pero no pudo contener las lágrimas. La agente fue al otro lado de la mesa y le puso un brazo en los hombros.

—Tranquila, seguro que volverá pronto —dijo.

Eva apartó el brazo de la mujer, mostrándole claramente que no la creía. Se dio la vuelta para ver qué hacía su hija. Vera se había instalado junto a Dennis en el sofá y miraban juntos el libro Toto se baña, que Dennis le leía en voz alta.

Paul también miró hacia el salón y descubrió a Dennis. Al instante, adoptó un rictus severo.

—Dennis, es mejor que te vayas —dijo—. Eva necesita tranquilidad.

Dennis levantó la vista. Profesionalmente, jamás mostraban que se conocían. Cuando a lo largo de los años habían coincidido en diferentes actos, los dos se habían evitado con gran habilidad.

—Es mejor que os vayáis ya —interrumpió Eva, clavando los ojos en Paul.

Dennis observó que Paul se molestaba, pero le hizo caso. Él y la agente se dieron la vuelta y salieron en dirección al coche patrulla que habían aparcado delante.

Smögen, 2 de noviembre de 1837

La puerta se cerró tras él con un estruendo. Anna-Katarina estaba sentada en el suelo junto al banco de la cocina. Tenía el rostro bañado en sudor, a pesar de que en el interior de la cabaña el aire era húmedo y frío, y los mechones de cabello se le pegaban a la frente y las mejillas. Carl-Henrik prácticamente no podía verle la cara y acudió con rapidez junto a ella para apartarle el pelo.

—Respira, amada —dijo.

—Sííí —respondió con un chillido que transportó a Carl-Henrik a su niñez, cuando había visto cómo su padre ayudaba a su madre a dar a luz a sus hermanos pequeños.

Anna-Katarina volvió a chillar. Si no hubiera conocido tan bien ese sonido, habría creído que estaba a punto de morir, pero de momento todo parecía ir bien.

—Espera aquí, volveré en un momento —dijo con voz calma antes de levantarse para salir.

Ella lo miró con desesperación y él le acarició la cabeza, en un intento de mostrarle que podía estar tranquila.

Salió corriendo y dirigió sus pasos hacia la cercana cabaña del comerciante. En realidad, era una cabaña igual que la suya, pero su propietario, el señor Kreutz, trabajaba de comerciante y no como Carl-Henrik, que no era más que un simple morador de la playa. Abrió la puerta sin llamar y entró.

—Es la hora —dijo mirando a la familia del comerciante, los cuales estaban a la mesa tomando una sopa.

—Estamos comiendo —replicó el señor Kreutz sin levantar la vista del plato.

La señora Kreutz resopló en dirección a su marido y se dirigió a un armario, donde guardaba la ropa blanca. Los cinco hijos contemplaban con ojos brillantes a Carl-Henrik, que se sintió incómodo.

—Llévese esto y caliente agua en la olla —le indicó—. Voy enseguida.

Paul Hammarberg estaba en su escritorio. La comisaría se había trasladado a un pequeño polígono industrial a las afueras de Kungshamn, junto a una parada de taxis y una empresa eléctrica. Habría preferido que continuase en una ubicación más céntrica, cerca del puerto; pero qué más daba, ahora era jefe de la comisaría y su placa era su máximo orgullo, así que el lugar era lo de menos. Acababa de hablar con Camilla Stålberg, jefa de la Policía Judicial Provincial de Gotemburgo, que había insistido en enviar refuerzos. Había intentado explicarle que podía encargarse solo de la investigación, pero ella había hecho oídos sordos. El equipo de la científica no descartaba que pudiera haber un delito tras la muerte de Sebastian Svensson. Por eso, la jefa prefería enviar a un instructor policial con experiencia. Sandra interrumpió sus pensamientos al asomar la cabeza por la puerta.

—¿Te has traído la comida? —preguntó.

Durante el trayecto de regreso de casa de Eva, Paul se había mantenido en silencio y parecía que Sandra quería animarlo antes de que comenzasen los interrogatorios después del almuerzo.

—Sí, he traído algo —respondió.

Su mujer, Agneta, le había puesto las sobras del budín de col del día anterior, con patatas y salsa de nata para acompañar. Los arándanos rojos que también se servían con el plato ya los tenía en la nevera de la comisaría. Agneta se ocupaba de que siempre tuviera un tarro a mano. Paul había sido un joven esbelto que se mantenía en forma con el windsurf y las pesas, pero en los últimos años, desde que habían llegado los niños, el deporte había quedado relegado y la barriga se le había empezado a redondear. Le molestaba que le tropezara con la mesa cuando escribía en el ordenador. Ya haría algo al respecto, pero más adelante. Por ahora, se sentía bastante satisfecho con sus atributos y tampoco había recibido quejas.

Sonó el teléfono. Era Miriam Morten, del Departamento de Medicina Forense. Paul contestó y le hizo señas a Sandra indicándole que iría pronto. Después de la conversación, se dirigió a la cocina y se sentó. Sandra ya había puesto la mesa y calentado la comida de los dos en el microondas.

—¿Qué te parece? —preguntó Sandra—. ¿Se cayó porque iba borracho y se ahogó o sospechas que se trata de un crimen?

Sandra era una agente en prácticas de Lysekil que había venido a trabajar con él durante medio año. No era tan lista ni tenía la misma experiencia que él, pero era una chica alegre y ambiciosa. Lo mejor era que, durante la primavera, se había encargado de todas las tareas rutinarias para las que él estaba sobrecualificado.

—Me acaba de llamar Miriam, la forense, y ha dicho que Sebastian estaba sedado cuando cayó al agua —dijo Paul mecánicamente.

—Entonces, estamos ante una investigación por asesinato —constató Sandra.

—No, no estoy seguro —replicó Paul enseguida—. ¿Quién iba a querer matar a un chaval como Sebastian? —añadió mientras observaba la comida girando en el microondas.

—Tal vez su novia Sofie —especuló Sandra— o el padre de ella. Quizá no le hacía gracia que Sebastian se fuera a convertir en su yerno y, sobre todo, en heredero de su fortuna. Puede que tuvieran alguna discrepancia que no conocemos.

—¿Por qué tienen que pasar todas las mierdas en Smögen? Que si robos en las casas, que si hurtos de carteras… Toda esa basura. Y ahora tal vez tenemos incluso un asesinato —afirmó Paul con vehemencia.

—Bueno, en los demás sitios también pasan cosas —rebatió Sandra—, sobre todo en Kungshamn. —Era consciente de los roces constantes entre los residentes de la isla de Smögen y los de Kungshamn, la localidad principal del municipio, pero no pretendía enzarzarse ahora en ese debate—. Puedo llamar al padre de Sofie y pedirle que venga para que lo interroguemos por la tarde. Así tendríamos las declaraciones del capitán del puerto Neo y del padre de Sofie, y podemos ver adónde nos llevan.

—Mmm —farfulló Paul con la boca llena del último trozo de budín de col. Joder, qué bueno estaba, no había quien superara a Agneta en los platos tradicionales—. De acuerdo —respondió una vez que hubo acabado de masticar.

Pero la verdad es que era el peor momento posible para que le cayese encima una investigación por asesinato. Agneta se enfurecería si él no empezaba las vacaciones el viernes, como le había prometido. Tenía que buscar la forma de refutar a la forense para poder descartar un delito. Probablemente, Sebastian se hubiese pasado con alguna droga letal comprada a través de internet, porque le parecía del todo increíble que un asesino anduviera suelto por Sotenäs. Confiaba en que los interrogatorios de la tarde respaldasen su teoría.

—¿Puedes preparar café para la sala de interrogatorios? —le pidió a Sandra antes de irse, sin haber recogido el plato ni el vaso.

***

Dennis cerró la puerta de la cabina y saltó al embarcadero, donde solo había espacio para un barco más o menos grande. Se dirigía a ver a su casera para pagarle el primer mes.

—¿Cuánto tiempo piensa quedarse? —se oyó una voz desde el cobertizo más cercano al Dolores.

Dennis se dio la vuelta, se acercó y se asomó a la puerta abierta. Un hombre con gorra de marinero y una barba blanca corta que le cubría gran parte del rostro estaba arreglando una red que había colgada en una de las paredes.

—No mucho —respondió Dennis sonriendo con recelo.

Le tendió la mano para saludarlo, pero el hombre no hizo ningún ademán de corresponderle.

—¿Tiene permiso para vivir aquí? —preguntó hoscamente.

Hablaba danés, pero Dennis lo entendía.

—Sí, no hay ningún problema —respondió Dennis con voz alegre para intentar poner de mejor humor al hombre.

—Trabajo aquí y no me apetece que haya un montón de gente paseándose alrededor de mi cobertizo —prosiguió en el mismo tono.

—Lo entiendo, pero no tengo pensado invitar a nadie —puntualizó Dennis—. No he venido a eso.

—¿Por qué está aquí? —inquirió el danés con una voz que seguía sin resultar amistosa.

Dennis no sabía qué responder. Ni él mismo tenía sus planes tan claros, así que difícilmente podría explicárselos a otra persona.

—¿Vive aquí, en Smögen? —preguntó Dennis en un nuevo intento de cordialidad.

—Sí, vivo aquí —respondió el danés.

—Pues seguro que volvemos a vernos —dijo Dennis, despidiéndose con un gesto de la mano.

—Eso me temo —replicó el danés, y volvió a ocuparse de su red.

***

Gunnel vivía en una pequeña y bonita casa de pescadores antigua con los cimientos de piedra y la fachada de madera recién pintada de blanco. Dennis podía imaginarse una casa así para él. Le recordaba a la de su hermana, en la calle Vikingagatan, y a un centenar de casas más de Smögen. Llamó a la puerta y Gunnel salió a abrir vestida con un conjunto de felpa rosa. Dennis le tendió el sobre con el dinero.

Cuando había hablado con ella por teléfono, se había imaginado a una mujer de unos sesenta años, pero la chica que estaba en las escaleras tendría poco más de treinta. Era una mujer esbelta, con el rostro enmarcado por rizos rubios.

—Pasa, he preparado café —dijo Gunnel.

—Solo venía a dejar el dinero del alquiler —intentó excusarse Dennis.

—Pero seguro que puedes entrar un momento —sonrió.

Gunnel era nueva en Smögen y Dennis se dio cuenta de que la chica todavía no tenía muchas amistades. Entró y se dejó guiar al salón, donde todo era blanco: desde los sofás y el parqué hasta los muebles, las paredes y el techo. La única nota de color diferente la ponía un ramo de peonías rosas en la mesa del salón, aparte de la ropa también rosa de Gunnel. Esta llevó unas grandes tazas de cerámica blanca de la cocina después de haber dejado en la mesa una bandeja con un montón de bollos calientes.

—¿Te gusta vivir en Smögen? —preguntó Dennis antes de hincarle el diente a un delicioso bollo relleno de crema.

—Sí, bueno, hasta ahora he estado ocupadísima reformando la casa y arreglando el sótano para alquilarlo. Ayer llegaron los primeros huéspedes, una pareja de Alemania, así que tuve la oportunidad de practicar mi alemán de la escuela —rio, un poco turbada—. Cuando se fueron esta mañana, me dieron las gracias y dijeron que les había parecido muy gemütlich, acogedor; la verdad es que me alegró mucho. ¿Y tú estás a gusto en el Dolores? —se interesó Gunnel.

—Es perfecto para mí —aseguró Dennis.

—Es un poco raro hacerte vivir en un barco de pesca teniendo un apartamento aquí. Pero, claro, los turistas me pagan setecientas coronas por noche y a ti te acabaría saliendo caro.

—Qué va, ni te lo plantees, el barco está genial —dijo Dennis—. Y, además, tengo un vecino —rio.

—Cierto, el danés —dijo Gunnel—. Se llama Mik y no le entusiasma que el barco siga en el embarcadero, pero no es cosa suya.

—A lo mejor tampoco le hace gracia que un policía se haya instalado junto a su negocio de pesca —sonrió Dennis.

—Ya, puede ser —afirmó Gunnel, sonriendo también.

—Creo que me quedaré hasta octubre —continuó Dennis.

—Puedes alquilarlo el tiempo que quieras. La viuda que me vendió la casa lo tenía por su marido, que había fallecido unos años atrás. Él lo había heredado de su padre y, al parecer, un par de generaciones de la familia han vivido de ese barco. Estaba incluido con la casa y la verdad es que no sé qué hacer con él. Por cierto, ¿te has enterado de que han encontrado a un hombre ahogado esta mañana? —Gunnel sonó asustada al mencionarlo.

—Pues sí, resulta que estaba allí cuando lo encontraron —explicó Dennis.

—¿Se sabe quién es? —preguntó Gunnel.

—Se llamaba Sebastian y trabajaba en Construcciones Smögen —detalló Dennis.

No le apetecía comentar más sobre el tema y Gunnel tampoco preguntó nada más.

Al cabo de un rato, Dennis le dio las gracias y se levantó para irse. De camino a casa todavía notaba el sabor de los bollos de crema en la boca. Saldría a correr y se ducharía en lugar de echarse una siesta en la tumbona de la cubierta, como le habría encantado hacer; no tenía intención de pasearse con un solo kilo de más durante el verano. Aunque estaba a punto de cumplir los cuarenta, no iba a dejar que le saliera barriga. Cuando estaba en casa de Eva, le había divertido vero que Paul se había puesto un poco fondón. De jóvenes siempre competían por ver quién estaba más en forma y quién era el mejor surfista. Desde que Paul había tenido hijos, hacía unos seis o siete años, Dennis apenas lo había visto; no se habían notificado casos importantes de Kungshamn, o al menos ninguno que llegase a los círculos de la policía de Gotemburgo. Se preguntó cómo encararía Paul ese caso. ¿Se había ahogado Sebastian? ¿O, como le decía su instinto, lo habían asesinado?

***

El capitán del puerto Neo Waltersson entró en la comisaría. La recepción estaba cerrada, un cartel en el mostrador indicaba que solo abría los jueves. No había estado nunca allí. Era un lugar pequeño y muy sencillo. La policía del muelle salió a recibirlo.

—Hola, soy Sandra Haraldsson. Bienvenido —lo saludó en tono formal pero amable.

—Me mandaron estar aquí a la una —explicó Neo, que se dio cuenta de que su voz sonaba nerviosa. ¿A qué se debía? No tenía ningún motivo para preocuparse.

Sandra le pidió que tomara asiento en una sala llamada «Islote amarillo», en la que las paredes eran amarillas, al igual que las butacas colocadas alrededor de la mesa rectangular. Podía parecer que alguien había decorado la estancia intencionadamente, pero no le correspondía juzgarlo a Neo.

—Paul Hammarberg llegará en un momento. Si le apetece, puede tomar un café mientras espera.

En la mesa había un termo y vasos de papel. Pero Neo tomaría el café de las tres en casa, con su mujer, como siempre, y no le parecía adecuado tomar allí otro. Su mujer preparaba repostería casi a diario; era raro que hubiera menos de siete tipos de galletas y bizcocho a la hora del café, y a veces también pastel. A pesar de ello, Neo estaba como un palillo. «Porque nunca te estás quieto», solía decirle su mujer. Pero por qué se iba a estar quieto si había tanto que hacer. Aunque ya no trabajaba todo el año, siempre había algo de lo que encargarse en la casa, en el semisótano que alquilaban o en la barca.

Paul Hammarberg llegó y se sentó. Neo vio que tenía una miga en la comisura de los labios. Nadie tomó café.

—¿Le parece bien que grabe nuestra conversación? —preguntó Paul después de haber saludado educadamente a Neo.

—Por supuesto —respondió Neo.

Mientras esperaba se había ido tranquilizando, y ahora más bien se sentía somnoliento. A esas horas del día solía echarse una cabezada.

—¿Qué sucedió esta mañana? ¿Puede describir qué hizo? —inquirió el policía, cruzando las manos sobre la mesa.

Neo relató lo sucedido. Contó que había oído gritar a la mujer en el agua y que también había subido al hombre muerto a la plataforma de baño de la lancha. Había actuado así porque le preocupaba que el cadáver se alejara flotando y que fuera más difícil de rescatar. En aquel momento creía que el hombre se había ahogado y ni se le había ocurrido que pudiera tratarse de un delito. No tenía mucho más que añadir.

—¿Qué hizo ayer durante el día y por la noche? —preguntó Paul tras tomar algunas notas en su libreta.

Neo se sintió incómodo, como si lo estuvieran atacando, pero siguió respondiendo.

—Por la tarde estuve en el muelle y, cuando volví a casa, estuve viendo la tele con mi mujer. Nos acostamos sobre las once.

—¿A qué hora llegó a casa?

—A las seis y media, la hora a la que solemos cenar. Luego, vimos un documental sobre el leopardo de las nieves.

—¿Puede confirmarlo su mujer? —continuó Paul.

Paul volvía a utilizar un tono prepotente, igual que cuando se habían visto por la mañana.

—Sí, claro —respondió Neo con brusquedad, ya que empezaba a ponerse de muy mal humor.

Se retorció en la silla y al final se levantó para preguntar si Paul necesitaba algún dato más.

—No, de momento, es suficiente. Llámenos si recuerda algo más —Paul suavizó la voz, como si quisiera despedirse más amistosamente.

Neo cogió su tarjeta de mala gana antes de darse la vuelta y salir. Se subió al coche y condujo en dirección al puente. «¡Vaya mocoso!», pensó. Era evidente que era de Kungshamn, los de allí siempre se creían superiores a los de Smögen. En todo caso, se alegraba de no haberle mencionado nada del anillo a Paul.

***

Dennis subió la batería pieza a pieza por las empinadas escaleras de la bodega del barco, donde todavía permanecía el aroma de las numerosas toneladas de peces que habían boqueado allí a la espera de la subasta. Pero ahora era un trastero excelente. Había conseguido reunir al antiguo grupo con el que antes solía tocar cada verano. Seguramente, habían pasado más de quince años desde la última vez, y a algunos no los había vuelto a ver. Todos cantaban, y Brickan y Affe tocaban la guitarra. Después estaba Kalle, que tenía una voz de oro, pero casi siempre tocaba el bajo. Él mismo alternaba entre la batería y el órgano Hammond, y Micke estaba a cargo del saxofón. Los había unido el interés por el windsurf y la música de los años sesenta y setenta. El grupo había hecho versiones de todos los temas antiguos, que resultaban ideales para las cálidas noches estivales. Durante algunos veranos, los habían contratado asiduamente en los bares de Smögen y de otras poblaciones de la zona. ¡Qué bien se lo habían pasado juntos! Se hacían llamar Salty Waves, pero, si volvían a tocar en el futuro, les iría bien pulir un poco el nombre.