7,99 €

Mehr erfahren.

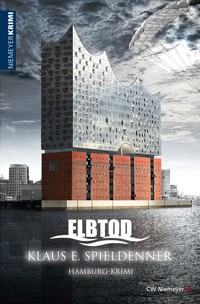

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hamburg-Krimi

- Sprache: Deutsch

ENE, MENE, MUH UND RAUS BIST DU Während Umbaumaßnahmen auf dem Gelände der Hamburger Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel werden zwei Skelette freigelegt. Geht ein Mörder um in Santa Fu? Oder handelt es sich bei den beiden Toten tatsächlich um die verschwundenen Häftlinge aus dem Jahr 2010? Die Ermittlungen führen Sandra Holz und ihr Team in die dunklen Gänge der reinen Männeranstalt in Hamburgs Norden. Ein Fall, der die Ermittler nicht nur in Atem hält, sondern sie bis in den deutschen Osten und in die Niederlande führt. Doch je tiefer Sandra Holz gräbt, desto unklarer wird das Motiv für die Morde. Wird Hamburgs Star-Kommissarin auch diesen Fall lösen können oder zukünftig vielleicht doch wieder die kleineren Brötchen backen? Im neunten Band des Oldesloer Autoren Klaus E. Spieldenner landet seine Kriminalhauptkommissarin Sandra Holz sprichwörtlich hinter Gittern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Ene, mene muh – und raus bist du,aus Santa Fu!

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2021 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com EPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8394-1

Klaus E. SpieldennerElbfluchtHamburg-Krimi

Zu diesem Zeitpunkt wusste der Hamburger Patrick Monarch noch nicht, dass es die abgefahrenste Geschichte seines Lebens werden würde. Aber welcher Mensch weiß so etwas schon vorher?

Knapp vorbei ist auch daneben

Hamburg, 9. Oktober 2007

Es musste einfach klappen. Sein Plan war sicher nicht der beste, doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Patrick Monarch hatte noch vier Euro dreiundvierzig im Geldbeutel. Das reichte gerade für ein Brötchen und einen Kaffee. Dazu war sein Konto gnadenlos überzogen. Das meiste ging für die angemessene Bestattung Lindas drauf. Das letzte Geld zahlte er für einen kleinen Störsender und die Anmietung des ,20-Fuß-Containers‘. 600 Euro für drei Monate Containernutzung, dazu hatte man ihm 308 Euro für den Störsender abgenommen. Diese Summe hatte er sich von einem Kumpel geliehen. Aber er war guter Hoffnung, die Investitionen würden sich lohnen. Doch nun musste endlich wieder Geld in die leere Kasse. Eine Kapitulation war einfach nicht hinzunehmen.

„Scheiße!“, machte er seinem Unmut Luft.

Karl Wowering, Fahrer des Werttransporters, schaute seinen Kollegen Monarch auf dem Beifahrersitz erschrocken an: „Spinnst du, Patrick? Was hast du für Ausbrüche, so früh am Morgen!“

Der gepanzerte Werttransporter durchfuhr gerade eine der ihnen ausreichend bekannten Hamburger Schlaglöcher, und zum x-ten Mal an diesem Morgen wurden sie auf das Heftigste durchgeschüttelt. Dichter Nebel machte die Fahrt durch die Hansestadt nicht einfacher. Monarch spürte leichte Schmerzen in der Rückengegend.

„Jetzt bitte nicht noch die Bandscheibe!“, flüsterte er.

Die Sonne schlief noch, aber Monarch war klar, sie lauerte schon irgendwo dort hinter Borgfelde. Bald würden die ersten Strahlen dem Tag den Glanz geben, den er verdient hatte. Aber noch bot die Nacht dem Mann Deckung, war sein Schutz. Doch nicht mehr allzu lange.

Der Wagen mit den beiden Sicherheitsmitarbeitern hatte vor wenigen Minuten seine tägliche Tour von der Filiale in der Silcherstraße zu diversen Kaufhäusern und Kleinbanken in der HafenCity gestartet. 4,8 Millionen Euro lagen – verteilt auf sechs sogenannte P-Behälter – hinter den Männern im Laderaum.

Der orangefarbene Transporter der Hamburger Firma Money2Go raste gerade mit quietschenden Bremsen auf eine rote Fußgängerampel beim Hohenzollernring zu. Noch rechtzeitig brachte Wowering den Wagen zum Stehen. Ein Fußgänger mit Hund überquerte kopfschüttelnd die Straße. Der Rentner schimpfte Hände ringend vor sich hin. Patrick Monarch lief der Schweiß – trotz der niedrigen Außentemperaturen – über die Brust in Richtung Unterleib. Er unterließ es, in den Spiegel der heruntergeklappten Sonnenblende zu schauen. Sicher war sein Gesicht vor Aufregung extrem gerötet und der neunundvierzigjährige Hamburger spürte, wie die Feuchtigkeit auch auf der Gesichtshaut bedenkliche Ausmaße annahm. Monarch schaute rechts aus dem Wagenfenster, um dem Blick des Kollegen zu entgehen. Zum wiederholten Male heute schlich sich das schlechte Gewissen bei ihm ein. Er unterdrückte diesen Anflug, indem er seinen Fokus auf die vorbeigleitende Elbe lenkte. Patrick Monarch war durch und durch Hamburger und liebte die Stadt. Aber vielleicht saß er schon bald in einer Gefängniszelle. Vielleicht aber klappte sein Plan auch, und er durfte sich in kurzer Zeit Millionär nennen. Die Sendung ,Wer wird Millionär‘ fiel ihm ein. Seine Frau hatte sich vor Jahren einmal dort angemeldet, schaffte es auch tatsächlich bis in die Sendung. Doch bei der Auswahlfrage erwies sie sich als nicht schnell genug. Wenn sie damals fixer geraten und die Million gewonnen hätte? Nein, es machte keinen Sinn über ein ,Was wäre, wenn‘ nachzudenken. Fahrer Wowering bremste scharf vor einem Zebrastreifen. Fast hätte er einen Fahrradfahrer übersehen, der die Straße querte.

„Jetzt reicht es, kannst du nicht mit aufpassen? Es ist noch stockdunkel draußen!“

Monarch nickte entschuldigend. Er roch die Fahne des Kollegen. Wie oft hatte Wowering sich entschuldigt, sich mit vorabendlichen Saufgelagen herausgeredet. Natürlich war das gelogen. Einmal hatte Monarch ihn ertappt, wie er vor dem Spind in der Firma stand und aus einer Thermoskanne einen Schluck nahm. Sicher war ein Kaffee zwischendurch mehr als üblich. Aber später im ,Panzer‘, wie alle Fahrer des Unternehmens ihren Werttransporter fast liebevoll nannten, roch er erneut die frische Alkoholfahne des Mannes. Ihm konnte egal sein, ob Wowering Alkoholiker war. Da waren andere für zuständig. Anschwärzen würde er den Familienvater nicht. Aber erschießen? Monarch griff zur Pistole, die rechts am Gürtel baumelte. Dort hatte er auch den Störsender mit an den Hosengürtel gehängt, dessen halbes Dutzend Antennen nun für Druckschmerzen in der Hüfte sorgten. Die Drehbewegung des Kopfes und der fragende Blick Wowerings folgten unmittelbar.

„Die blöde Waffe, sie klemmt mir die Luft ab!“, flüsterte der Beifahrer entschuldigend und zeigte zur rechten Hüfte. Dabei änderte er umständlich seine Sitzposition. Wowering grinste und die doppelte Zahnlücke im rechten Oberkiefer zeigte eine schwarze Öffnung in den sonst relativ weißen Zähnen. Wowering hätte schon längst einen Zahnarzt ...! Wieder verfiel Monarch in diese Art Fürsorglichkeit, die ihm selbst zum Halse raushing. Sie brachte ihm damals bei der Bundeswehr die Position der Vertrauensperson ein und später sogar in eine Gewerkschaftsfunktion. Aber auf Hilfe folgte meist Ärger und massig Freunde gesellten sich dazu, die einen nur schamlos ausnutzten. Er musste aufpassen. Wenn er später über das große Geld verfügte, hieß es sich etwas einfallen zu lassen, bevor die ausgehungerten Geier über ihn herfielen.

„Was waren das noch Zeiten ...!“, begann der Fahrer seinen allmorgendlichen Monolog. Monarch kannte das gut. Entweder verlor sich Wowering nun in der Geschichte über die Euroeinführung zum Jahreswechsel 2001/2002 oder in den Überfall auf einen Geldtransporter vor wenigen Jahren in Frankfurt. Er kannte nur diese beiden Themen.

„130 Milliarden Euro haben wir gefahren. Tag und Nacht. Wenn ich danach mit Euroscheinen bezahlte, habe ich fast gekotzt. Konnte keine Euros mehr sehen. Scheine, Münzen; dazu kamen die Rücktransporte der D-Mark. Die Branche hat geboomt. Tausende von Aushilfskräften wurden eingestellt. Werttransporter wurden bestellt, die Umbaufirmen kamen kaum hinterher.“ Wowering schwieg einen Moment und stierte durch die Frontscheibe. Es schien, als ob er nachdachte. Dann folgte ein lauter Seufzer. „Doch bald ging es bergab“, fuhr er fort, während er einen Gang hochschaltete. „Aber es war abzusehen. Nie wieder werden wir so viel Geld fahren dürfen, Patrick. Außer wir stellen auf das Britische Pfund um!“ Der Fahrer lachte lautstark, und der Misston verursachte kurzzeitig Schmerzen in Monarchs Gehörgängen.

Sie durchfuhren nun den Hohenzollernring. Bald würden sie die Stelle erreicht haben, die Monarch für den Stopp des Wagens ausgewählt hatte. Schon oft hatten sie den Werttransporter angehalten. Doch obwohl es strengstens verboten war und der Halt auch später im Fahrtenprotokoll auffiel, hatte noch nie einer der Verantwortlichen ein Wort darüber verloren. Alle Besatzungen machten das. Hinten zehn Millionen, und dann mal schnell zur Tanke, Kaffee holen! Bisher ging immer alles gut. Heute würde sich das ändern.

Monarch hatte schon am Morgen bei der Ankunft in der Firma in Ottensen über Probleme mit der Blase geklagt und sein Kollege hatte nur gegrinst. „Sag Bescheid, wenn du pissen musst. Ich rauche dann eine!“ Nichtraucher Monarch wusste, dass das nicht möglich war. Sobald beide Insassen den Werttransporter verließen, ertönte eine Sirene, und ein Signal wurde sowohl zur Firma als auch zur Polizei gesandt. Minuten später würde die erste Streife auftauchen und nach ihnen schauen. Er durfte es nicht zulassen, dass beim Halt beide Männer den Transporter verließen. Sonst war der Coup gescheitert.

Seit zwei Jahren arbeitete Monarch bei Money2Go, aber erst seit Beginn des Jahres durfte er Werttransporte begleiten. Sein Problem war, dass er keinen Führerschein besaß. Trotzdem erfüllte ihm der Geschäftsführer irgendwann den großen Wunsch, im Panzer mitzufahren. Sicher waren seine gute Führung, aber auch die acht Jahre als Zeitsoldat bei der Marine ein Grund. Er hatte stets seine Waffenkenntnisse in den Vordergrund gestellt, bis jeder Verantwortliche bei Money2Go sicher war, Monarch sei der geeignete Mann. Doch zwei lange Jahre hatte das gedauert. Jahre, in denen er unter den Blicken argwöhnischer Passanten schwere Geldboxen schleppte. Und stets die Angst im Nacken, dass ihm irgendwann jemand von hinten eins überbriet. Auch die nie enden wollenden Monate in der Kommissionierung von Aufträgen. Er hatte nachts von Geldscheinen geträumt. Regelrecht darin gebadet, ähnlich wie Dagobert Duck. Nein, er, der gelernte Bäcker und Konditor Patrick Monarch, war kein Held. Aber er musste ihn spielen. Bis zu diesem Morgen. Bald würde er seine Rolle wechseln: vom netten Kollegen zum brutalen Schurken. Er sah vor seinem geistigen Auge Brian, den Geschäftsführer, wie er erstarren würde, wenn man ihm die Nachricht vom Überfall auf den Wagen mit der Nummer siebzehn überbrachte. Noch konnte er zurück. Würde dann weiter für gerade mal sechzehn Euro Stundenlohn riesige Geldsummen befördern. Von der Bank zum Kaufhaus, zu Geldautomaten oder zu einer der anderen Hamburger Filialen. Und dabei immer mit der Angst leben. Seine Frau Linda war inzwischen verstorben. Sie war der Auslöser für diesen Plan. Er wollte Lindas Leben mit dem Geld aus dem Überfall retten. Eine teure Krebsbehandlung in den USA bezahlen. Doch Linda hatte nicht durchgehalten, war vor sechs Wochen ganz plötzlich an Herzversagen verstorben. Die anstrengende Chemo hatte ihren Körper geschwächt. Monarch hatte in der Firma niemandem von ihrem Tode erzählt. Aus Angst, man könne ihn aus Fürsorglichkeit vom Panzer nehmen. Warum also noch der Überfall? Die Frage stellte er sich seit Wochen. Mit dem Geld konnte er, der Kinderlose, eh nicht viel anfangen. Aber er hatte über die letzten Monate so viele Nerven und Energie in diesen Überfall investiert. Und er wollte einfach etwas vom großen Kuchen abhaben. Endlich einmal. Er hatte Linda noch zu Lebzeiten versprechen müssen, nach ihrem Ableben sein eigenes Leben weiterzuführen. Etwas daraus zu machen und nicht aufzugeben. Ihm war sofort klar gewesen, was seine liebe Gattin damit gemeint hatte: Er sollte sich – nach einer angemessenen Zeit – einen neuen Partner suchen. Linda meinte es stets gut. Sie musste so viel im Leben entbehren, erlebte Missbrauch in der Jugend und dazu andauernde Armut. Und nun war sie tot. So früh – zu früh verstorben.

„Meine Blase drückt. Kannst du nicht um die Ecke in der Parkbucht kurz stoppen?“ Abgelenkt durch seine Gedanken hatte Monarch nicht auf die Straße geachtet und fast wäre der Geldtransporter an dem von ihm ausgewählten Platz vorbeigefahren. Das Navi zeigte seitlich die Große Brunnenstraße an. Wowering blickte kurz in den Außenspiegel und bremste dann den Wagen kopfschüttelnd ab. Mit einer kurzen Lenkerbewegung fuhr er auf eine linksseitig gelegene leere Parkbucht im Bäume überladenden Bereich der Elbchaussee und stoppte den Kastenwagen.

„Aber mach schnell, ich könnte endlich mal wieder eine rauchen!“, erklärte er genervt.

Mit einem kurzen Blick auf die neben dem Navi im Armaturenbrett angeordnete digitale Uhr öffnete Monarch die Tür des gepanzerten IVECO Daily Kastenwagens. 4 Uhr 37, schon bald würde es hell werden. Die Zeit wurde knapp, es musste einfach klappen. Der kühle Wind legte sich um seine Beine, als er einen Fuß auf dem Trittbrett des Wagens abstellte. Sein Blick ging in Richtung des Kollegen.

Wowering gähnte lautstark mit geschlossenen Augen, während Monarch seine Waffe zog. Als der Fahrer seine Augen öffnete, blickte er in den Lauf der Ruger GP 100.

„Bist du noch ganz bei Trost? Mach bloß keine Späße!“

Trotz des schwachen Lichtes einer Straßenlaterne, unter dem der Werttransporter stand, konnte Monarch das Fahle im Gesicht des Kollegen erkennen. Wowering schien klar zu sein, dass es sich nicht um einen Scherz handelte.

„Da ... damit kommst du nicht durch!“, stotterte Wowering gegen das leise Blubbern des laufenden Dieselaggregats. Er ruderte dabei mit den Händen, als schraube er beidarmig Glühbirnen in imaginäre Fassungen.

„Raus!“

Monarch wollte es schreien, aber es wurde bloß ein Krächzen, und so wiederholte er das Wort, dieses Mal aber lauter: „Raus, raus aus dem Wagen!“

Er sah, wie eine Hand des Fahrers die Fahrzeugtür öffnete, während die andere langsam zum Knopf der Abschaltautomatik des Motors glitt. Damit hätte er eigentlich rechnen müssen. Aber er hatte auch gehofft, Kollege Wowering würde einfach tun, was er von ihm verlangte. Nun hatte er keine andere Wahl. Wenn der Mann es schaffte, den Motor abzuschalten, konnte er sich gleich der Polizei stellen. Er richtete die Waffe etwas tiefer, petzte die Augen zusammen und drückte den Abzug.

Der Lärm in der kleinen Kabine war ohrenbetäubend. Dann folgte ein lauter Schrei, ein Wimmern. Monarch sammelte sich, der Druck in den Ohren machte ihn fast ohnmächtig. Er kletterte über den am Bein verletzten Kollegen, drückte die Fahrertür ganz auf und schob Wowering vom Sitz nach draußen. Der Mann hielt sich noch für einen Moment stöhnend am Lenkrad fest, sackte dann aber aus der Kabine in Richtung des Gehwegs. Nun musste alles schnell gehen. Per Funk wurden sie ständig von der Zentrale abgefragt, und wenn statt Wowerings seine eigene Stimme oder überhaupt niemand antwortete, wäre das absolut verdächtig. Der Störsender sollte verhindern, dass man ihn später orten konnte. Monarch schaute in die Dunkelheit: Einige Fahrzeuge fuhren an ihnen vorbei, aber sie kümmerten sich nicht um den mit eingeschalteter Warnblinkanlage parkenden Werttransporter. Die Menschen hatten andere Probleme. Die Welt war anonym geworden, das war heute ausnahmsweise mal sein Glück. Monarch schloss die Beifahrertür, schob sich auf den Fahrersitz, zog auch die Fahrertür zu, legte einen Gang ein und lenkte den IVECO Daily quer über die Straße zurück auf die Elbchaussee. Sein Blick aus dem Beifahrerfenster galt Wowering. Doch der hatte sich schon seitwärts auf den Bürgersteig geschleppt. Ein gutes Zeichen. Ein schriller Ton ließ Monarch in die Höhe fahren. Was war los? Hatte er etwas falsch gemacht? Blitzschnell wurde ihm klar, das Signal des Sicherheitsgurtes hatte ihn erschreckt. Sofort legte er ihn um, steckte die Schlosszunge in das Gurtschloss und gab Gas. Der Wagen nahm Fahrt auf und nun raste er an der Elbe entlang, wieder in die Richtung, aus der sie gerade gekommen waren. Er ließ seinen Plan noch einmal durch den Kopf gehen: Zuerst nach Othmarschen, dort auf die Autobahn A 7 zur anderen Seite der Elbe. Die Röhren des Elbtunnels würden um diese frühe Stunde noch nicht verstopft sein. In Waltershof würde er die Autobahn verlassen, um über die Köhlbrandbrücke zur Norderelbstraße zu gelangen. Unweit des Stage-Theaters im Hafen stand – auf einer riesigen Abstellfläche – der angemietete Container. Dort, in den ,20-Fuß-Container‘ – so hatte Monarch berechnet –, würde der Werttransporter genau hineinpassen. So knapp, dass er selbst seitlich nur noch wenige Zentimeter hatte, um auszusteigen. Aber er musste sich dort weder um Zeit noch um ein paar Beulen am Fahrzeug Gedanken machen. Wenn die Karre erst einmal stand, würde er die Batterien abklemmen und sich genügend Zeit nehmen, um an die Behälter mit dem Geld zu kommen. Der Plan war genial, fand Monarch, und immer wieder hatte er nach einem Haken gesucht. Aber letztendlich keinen gefunden.

Monarch selbst besaß keinen Führerschein, doch während eines Urlaubs auf Rügen konnte er einige Stunden auf einem Transporter üben. Der alte Ford gehörte dem Bauern, auf dessen Hof Linda und er gemeinsam ihren Urlaub verbrachten. Linda liebte die Natur und den Umgang mit Tieren. Mallorca war nichts für sie. Eher für ihn, aber er hatte stets Lindas Wünsche respektiert und sich nach ihr gerichtet. Monarch erzählte dem Bauern, er wolle sich auf die Fahrprüfung vorbereiten, und steckte ihm fünfzig Euro zu. Wenn der Wagen auf dem Hof stand und ihn keiner benötigte, durfte Monarch nun seine Runden drehen. Aber nur auf dem großen Gelände, das zum Bauernhof gehörte. Linda hatte geschmunzelt, als sie ihrem Mann bei seinen Fahrkünsten zuschaute.

Der Daily fuhr sich anders als der alte Ford Transit vom Bauernhof. Spritziger, direkter. Gerade sauste Monarch mit zu hoher Geschwindigkeit in Höhe der Strandperle unter der Autobahnbrücke der A 7 durch, als – wenige Hundert Meter vor ihm – unvermittelt Blaulicht auftauchte. Sein Herz rutschte in die Hose und er trat voll auf das Bremspedal. Es war seine erste Vollbremsung und dafür gelang sie – so fand er – recht gut, nur dass der Transporter nun quer auf der Straße stand. Er hielt den Atem an. So vieles ging ihm durch den Kopf. Das Blaulicht konnte alles bedeuten. Ein Autounfall, ein Krankenwagen unterwegs, um einen Herzinfarktpatienten abzuholen. Aber sie konnten auch schon hinter ihm her sein. Hatte Wowering – der militante Handygegner – doch ein Smartphone eingesteckt?, fragte sich Monarch. Mit zittrigen Händen machte er sich daran, den Kastenwagen zu drehen. Sein Herz raste noch immer und er bemühte sich, einen klaren Gedanken zu fassen. Sein Fahrzeug blockierte den ersten Pendlern die Straße, doch endlich war die Richtungsänderung geschafft und der Transporter kam wieder in Bewegung. Wenn sie jetzt schon nach ihm fahndeten, wovon Monarch ausging, machte es keinen Sinn, den kürzeren Weg über die A 7 einzuschlagen. Er kannte sich in Hamburg gut aus. Zwar eher als Fußgänger denn als Autofahrer. Das Navi könnte helfen, ging es ihm durch den Kopf. Aber er müsste anhalten, um es genau zu programmieren. Wowering hatte ihm das beigebracht. Wowering fiel ihm ein. Der Kollege lag wenige Hundert Meter entfernt, und er fuhr zurück zu ihm. Siedend heiß lief es seinen Rücken herunter. Im Geiste sah er Dutzende von Polizeibeamten mit ihren Einsatzfahrzeugen, die die Elbchaussee gesperrt hatten. Und er fuhr mitten hinein. Es galt einen Bogen um den Ort des Überfalls zu schlagen. Mit einer spontanen Lenkbewegung bog er rechts ab in die nächste Seitenstraße. Auf einem Schild, das Reste des Abblendlichts zusammen mit einer Straßenlaterne beleuchtete, glaubte er etwas von ,Lüdemann‘ gelesen zu haben. Es war ihm egal, es galt einfach nur, die Elbchaussee zu umfahren. Schon nach wenigen Hundert Metern auf den Pflastersteinen ging es nicht mehr weiter. Er stoppte den Wagen, noch immer außer Atem, öffnete das Fenster etwas, sog die kühle Luft ein, um herunterzufahren. War er mit dem Transporter in eine Sackgasse geraten? Ja, es sah so aus. Doch zum Glück war das Blaulicht hinter ihm verschwunden. Aber was nun? Das eingeschaltete Navi vor ihm zeigte eine Grünanlage quer zur Elbe an und nur ein schmaler Weg führte durch den Park hindurch. Monarch hakte beide Ellenbogen im Lenkrad ein und legte sein Kinn in die Handflächen. Was für ein Mist! Es war kurz vor fünf Uhr und er stand mit dem entführten Werttransporter vor diesem Park. Aber jammern nutzte nichts. Er gab sich einen Ruck, schaltete die Warnblinkanlage ein und setzte den Wagen vorsichtig auf den Schotterweg. Es musste der Park beim ,Leuchtturm Pagensand-Süd‘ sein, das Navi zeigte nichts Genaues darüber an. Rechts durch die Seitenscheibe erhob sich hinter den hohen Kastanien die Kuppel der Seniorenresidenz Augustinum. Hier waren Linda und er oft spazieren gegangen. Damals noch gesund und glücklich. Ein einzelner Hundebesitzer sprang erschrocken zur Seite. Er hatte ihn übersehen, musste unbedingt aufpassen. Einen verletzten oder gar toten Parkbesucher konnte er schon gar nicht brauchen. Er reduzierte die Geschwindigkeit des Fahrzeugs etwas. Das Licht des Kastenwagens bohrte sich zwischen den Büschen und Bäumen entlang. Zweige schlugen wie verlängerte Arme an das Blech des Fahrzeugs. Die Geräusche klangen ähnlich einem sorgenvollen Flüstern. Um sich abzulenken, bemühte er sich, die imaginären Geräusche zu entschlüsseln. Und der Weg nahm kein Ende. Dann, nach gefühlt endlosen Sekunden, zeigte das Display in der Mitte der Konsole wieder eine feste Straße an. Kaistraße, konnte er lesen. Er hatte die Stelle, an der er Wowering ins Bein geschossen hatte, großräumig umfahren.

Während er weiterfuhr, überlegte er fieberhaft, welche Möglichkeit sich bot, die Elbe zu überqueren. Er kam zu dem Entschluss, nur die Freihafenelbbrücke kam infrage. Doch dafür musste er komplett durch die HafenCity fahren. Sicher würde die Polizei schon Straßensperren aufgebaut haben und auf ihn warten. Er hatte doch alles so gut geplant, was war bloß falsch gelaufen? Er drückte am Lenkrad die Nägel der Daumen in die Haut der Zeigefinger, bis es schmerzte. Nein, er würde aus keinem Traum erwachen.

Monarch riss sich zusammen. Er legte den Gang ein und raste weiter. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er an den Landungsbrücken vorbei. Hier glaubte er – zu dieser frühen Stunde – nicht mit Polizei rechnen zu müssen. Er war sich absolut sicher, und tatsächlich hielt sich der Verkehr hier auch noch in Grenzen. Vor allem konnte er weit und breit keine Polizeistreife sehen. Er bemühte sich, die normale Atemfrequenz wieder zu erreichen. Die breite Straße verlockte zum Schnellfahren, lenkte er sich ab. Doch während seiner Überlegungen war er etwas auf die entgegenkommende Fahrspur abgedriftet. Ein Lkw hatte aufgeblendet, und gerade noch rechtzeitig lenkte Monarch den Wagen auf seine Spur zurück. Das Hupen des Fahrers klang noch einige Sekunden in seinen Ohren.

„Wagen siebzehn zur Sicherheitsabfrage, kommen!“

Monarch erschrak auf das Heftigste. Sein Herz geriet ins Stolpern und verursachte – zum vorhandenen Unwohlsein – noch ein Gefühl, als setze das lebenswichtige Organ jeden Moment aus.

„Das waren doch die Kollegen!“, stöhnte er laut. Mist, er hatte nicht daran gedacht, den Störsender zu aktivieren. Und natürlich war das sicher auch der Grund, warum die Einsatzkräfte wussten, wo er sich aufhielt. Was war er nur für ein Gangster! Er empfand die Stimme des Kollegen so nah, als so real, als säße der Mann hinten im Wagen und nicht Kilometer entfernt in der Zentrale. Er bremste ab, riss den kleinen Kasten vom Gürtel und fummelte ihn mit der rechten Hand aus seiner Lederimitathülle. Der Wagen schlingerte etwas, doch er bekam ihn wieder in die Spur. Der Einsatz des Jammers war sehr einfach: Einschalten und das kleine elektronische Ding störte – laut Internet-Verkäufer – jegliche gängige Benutzungsfrequenzen. Vom Handy über den Funk bis hin zum GPS-Signal. Wenn man es denn benutzte. Ob das Einschalten jetzt noch sinnvoll war? Egal, die Lautstärke des Funkgeräts stellte er auf null. Das beruhigte ihn ein wenig.

Noch immer hingen Nebelschwaden über Hamburgs Straßen. Ob sich dadurch das GPS-Signal schwerer tat, vom Wagen zum Satelliten durchzudringen? Darüber brauchte er sich keine Gedanken mehr zu machen, der Störsender arbeitete endlich. Eine grüne LED am Gerät signalisierte es ihm. Wieder fragte er sich, ob das Störsignal jetzt noch Sinn machte.

Der IVECO Daily erreichte die Otto-Sill-Brücke, schoss ohne Verzögerung aus der Kurve heraus in die Straße Kajen. Ein entgegenkommender Pkw musste stark bremsen und kam dadurch etwas ins Schleudern. Doch der Kombi fuhr weiter – zum Glück. Einen Verfolger konnte Monarch sich gerade nicht leisten. Nur wenige Minuten war sein Schuss auf den Kollegen her. Er hatte Wowering in den Oberschenkel getroffen, das war nicht lebensgefährlich. Sicher hatte die Polizei den Kollegen am Überfallort schon erstversorgt. Monarch schickte ein Stoßgebet zum Himmel, flehte, dass der Kollege keine bleibenden gesundheitlichen Schäden behielt.

Monarch atmete tief ein, fühlte, dass die Großstadt inzwischen munter wurde. Nach dem Tode Lindas war es für ihn – den Hamburger – wie eine täglich stattfindende Reanimation. Von der Dunkelheit zurück ins helle Leben und wieder zurück. Doch für ihn gab es kein Zurück. Ihm blieb nur noch wenig Zeit; schon in wenigen Minuten würde es weitere Zuschauer geben: Mitwisser, Beobachter. Ständig hielt er nun nach Blaulicht Ausschau, doch die Polizei schien sich bei seiner Verfolgung auf andere Straßen der Hansestadt zu konzentrieren. Er bemerkte, dass ihm das Fahren großen Spaß bereitete. Später würde er sicher den Führerschein machen, alles legalisieren.

Monarch kürzte über den Sandtorkai ab, kurvte den Transporter im dritten Gang unerlaubt in die gesperrte Shanghaiallee. Auf der Baakenhafenbrücke kam ihm ein einzelnes UPS-Fahrzeug entgegen. Das Leben in Hamburg erwachte, wenn die Paketboten ihre Fahrten zu den unermüdlichen Internetkäufern in der Stadt begannen, lachte er leise. Auch Linda hatte gerne im Internet eingekauft. Kurz hinter dem Transporter schoss aus einer Seitenstraße plötzlich ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht hervor. Monarch war so in Gedanken vertieft, dass er ihn erst spät wahrnahm. Der Wagen raste zunächst am Kastenwagen vorbei, doch im Rückspiegel erkannte Monarch mit Schrecken, dass er anhielt, um wenig später auf der Straße zu drehen. Nun zeigten die grellen und blinkenden Fahrzeugleuchten in seine Richtung. War jetzt alles zu spät?

Monarch löschte sofort die Beleuchtung des Werttransporters, nahm im aufkeimenden Licht der Morgensonne spontan die Umfahrung Versmannstraße. Rechts lag die Norderelbe, wusste er. Er konnte sie nicht genau erkennen, aber ihre Feuchtigkeit riechen. Wie kalt das Wasser wohl sein würde? Es war Anfang Oktober und obwohl der Herbstmonat bisher äußerst mild daherkam, fror er. Schaudernd zog Monarch den Zipper seiner dienstlichen Vliesjacke hoch bis zum Hals, schoss über die Freihafenelbbrücke zur Zweibrückenstraße. Ein Blick in die Seitenspiegel zeigte: Der Einsatzwagen war nicht mehr hinter ihm, er musste ihn wohl abgehängt haben. Wieder schien sich das Blatt zum Guten zu wenden. Doch sicher trog der Schein. Augenblicklich gab es keine Verfolger, keine Zuschauer, keine weiteren Fahrzeuge. Nur er allein auf der Straße mit seinem fehlgeschlagenen Plan. Alleingelassen von der Ehefrau, unsicher, ob der Plan – nach der bisherigen Pleite – noch gut ausgehen würde.

Wie von Geisterhand verwandelte sich die dunkle Nacht plötzlich in eine gespenstische Bläue. Als ob weit vor ihm die Sonne explodierte, so stark war das Lichtermeer, auf das er traf. Monarch hielt den Atem an und verlangsamte das Tempo des Werttransporters. Sofort wurde ihm klar, dass man oben auf der Freihafenelbbrücke eine Straßensperre errichtet hatte. Die Silhouetten der Fahrzeuge und Personen hoben sich stroboskopartig vom gleißenden Blaulicht ab. Man musste geahnt haben, in welche Richtung er unterwegs sein würde. Sein Blick in den Rückspiegel zeigte: Auch weit hinter ihm bewegte sich das Blau wie eine Walze durch den sich auflösenden Nebel auf ihn zu:

BLAULICHT, SOWEIT DAS AUGE REICHTE!

Statt Morgenrot ein Morgenblau – mal etwas anderes, versuchte er sich aufzumuntern. Monarch erinnerte sich daran, dass ihm mal jemand als kleiner Junge erzählt hatte, das Blaulicht sei schon vor dem Krieg eingeführt worden. Es ging wohl um Anforderungen des Luftschutzes, da blaues Licht die höchste Streuung in der Atmosphäre hat und daher für Bomber in großen Höhen nicht mehr sichtbar war. Wie kam er da jetzt bloß drauf? Gerade jetzt, kurz bevor sie ihn schnappen würden? Er versuchte sich an den Erzähler zu erinnern – vergebens.

Eines war sicher: Den schützenden Container würde er keinesfalls mehr erreichen können. Vielleicht war es am besten, Selbstmord zu begehen. Dann wäre er schon bald bei seiner Linda. Aber würde Gott – falls es ihn tatsächlich gab – ihm, dem Ungläubigen, auch ein Treffen mit der toten Ehefrau gewähren? Das schien Monarch eher unwahrscheinlich. Ein anderer Plan musste her. Vor allem galt es, das Fahrzeug von der Straße zu bringen. Aber wohin? Versenken kam ihm in den Sinn. Fleete gab es hier genug, aber waren sie auch so tief, um den Wagen komplett dort untergehen zu lassen? Ihm fehlte die Zeit, bei der Hamburg Port Authority anzurufen und die aktuellen Wasserstände abzufragen. Vor ihm lauerte die Polizei – hinter ihm auch. Doch noch bestand eine geringe Chance, die Restdunkelheit ausnutzen um sich beziehungsweise den Wagen in Luft oder besser in Wasser aufzulösen. Schon wenige Meter entfernt konnte er die Kanäle ausmachen.

Monarch riss das Lenkrad nach links, bremste etwas spät. Der schwere Wagen verlor den Halt und der Fahrer spürte, wie sich die rechte Seite vom Untergrund löste. Jetzt nicht schon auf der Straße umfallen, waren seine Gedanken, während er instinktiv gegenlenkte. Der Wagen fing sich wieder, polterte wie ein altes Pferdefuhrwerk zurück auf die Räder. Dann schoss er über Schienengleise, vorbei an alten Containern, an abgestellten Schrottfahrzeugen, und ohne zu bremsen lenkte Monarch den Kastenwagen in Richtung der Kaimauer des Oberhafenkanals zu. Er verschwendete keinen Gedanken an sein Tun und Handeln, warf einen letzten Blick in Richtung Aussichtspunkt Billhafen, der durch blinkende Lampen Aktivitäten zeigte. Dann trat der Fahrer das Gaspedal voll durch. Er agierte statt zu reagieren, dachte nicht nach, ließ sich einfach von einem Gefühl leiten. Als die Vorderräder die Kaimauer überfahren hatten, jaulte der nun arbeitslose Motor des frontangetriebenen Fahrzeugs lautstark auf. Das Geräusch tat Patrick Monarch in den Ohren weh, aber wer fragte schon nach seinen Beschwerden? Inzwischen hatte auch die Hinterachse den festen Boden verlassen, und wie so oft von Monarch in Filmen bewundert, flog das tonnenschwere Fahrzeug fast schwerelos durch die Hamburger Morgenluft, um dann – wie ein Stein – nach unten zu stürzen.

Beim harten Aufprall auf der Wasseroberfläche fuhr Patrick Monarch erneut ein böser Schmerz in die Wirbelsäule, und trotz Gurt und krampfhaftem Halt am Lenkrad hatte er sich den Kopf schmerzhaft an der Wagendecke angestoßen. Doch es blieb keine Zeit, zu jammern oder nach einer Wunde zu suchen. Wasser begann sofort in den Wagen einzudringen. Kaltes, dunkles Elbwasser. Zunächst nur wenig. „Der schwere Koloss ist halt nicht für Bootstouren geeignet!“, belustigte er sich lautstark und seine Stimme klang ihm selbst so fremd. Gleichzeitig bemühte er sich, die Fahrertür zu öffnen. Doch sie ließ sich kaum bewegen. Dann endlich, mit dem Aufbieten aller Kraft – kurzzeitig wurde ihm leicht schwarz vor den Augen – wuchs der Spalt auf einige Zentimeter an. Wie losgelöst und ausgehungert stürzten sich weitere Wassermassen durch die geöffnete Tür. Monarch gab alles, und endlich schaffte er es, seinen über die letzten Wochen ausgemergelten, dünnen Körper hindurchzuschieben. Er fühlte das kalte Flusswasser erst an seinen Füßen, wenig später am Unterleib. Der Wagen schwamm noch einen Moment, kippte dann – wie in Zeitlupe – auf die Seite. Mit einer Drehung im Bereich der Wagentür glitt Monarch nun völlig in die dunkle Brühe. Er dachte an das Geld, an seine tote Frau und an die Zukunft, als er sich – mit ersten Schwimmbewegungen – vom Fahrzeug entfernte.

Die Kälte breitete sich bei ihm aus wie ein Tintenfleck auf einem Löschblatt!

Er hatte es versaut! Gut, dass Linda diese Blamage nicht mehr mitbekam. Dann war da nur noch Kälte.

Leichen in der Grube

Hamburg, 10. September 2019

Hauptkommissarin Sandra Holz war mit der letzten Maschine aus Paris zurück nach Hamburg geflogen. Den gebuchten Direktflug aus Nizza am gestrigen Abend hatte man gestrichen und so musste sie quer durch Frankreich fliegen, um über Paris zurück in die Hansestadt zu gelangen. Trotzdem konnte sie von Glück reden, überhaupt noch ihr Ziel erreicht zu haben. Die französischen Fluglotsen hatten es sich wohl kurzfristig überlegt zu streiken, und nach ihrem Abflug, so hörte sie von der Air-France-Crew, ging auf ,Charles de Gaulle‘ gar nichts mehr. Dabei hatte ihre Aussage – was die Verhaftung und Überstellung vom festgenommenen ehemaligen Hamburger Staatsanwalt Nischer-Durant betraf – nur wenige Minuten in Anspruch genommen, bevor man sie wieder entließ.

Sandra war ohne zu duschen ins Bett gefallen. Nur die Zähne hatte sie geputzt und sich bei ihrem Lebensgefährten Caro noch mit einem Küsschen für die Eile entschuldigt. Noch immer gingen ihr die Bilder der in einer Kiste eingeschlossenen Katharina nicht aus dem Kopf. Zum Glück hatte sich für die entführte 12-jährige Hamburgerin alles zum Guten gewendet. Endlich war die Kommissarin in einen Tiefschlaf versunken und konnte aus diesem Grunde die leichten Stöße und Rufe an ihrer Seite nicht zuordnen.

„Taxi für Frau Hauptkommissarin!“

Der Traum gefiel ihr nicht und sie zog sich – stöhnend und wie in Trance – das Kissen über den Kopf.

„Sandra, echt, deine Kollegen rufen nach dir. Tut mir leid, es ist nicht meine Schuld!“

Das schien tatsächlich kein Traum zu sein. Sandra blinzelte mit den Augen. Im Schlafzimmer des Paares war etwas Licht und der Funkwecker zeigte verschwommen kurz vor vier Uhr am Morgen an.

„Spinn ich?“, brüllte sie und richtete sich auf. Caro saß splitternackt vor ihr auf dem Bett und zuckte erschrocken mit den Schultern.

„Hatte ich denn nicht alle Handys ...?“

„Sie haben Sturm geklingelt. Ein Uniformierter. Er lässt sich nicht abweisen!“

Inzwischen hatte sich Sandras Kreislauf stabilisiert und sie schaute auf Caros gut gebauten Körper.

„Hast du dem Typen so die Tür aufgemacht?“

Wieder zuckte der ehemalige Kriminalbeamte mit den Schultern. Nur sein Grinsen war etwas breiter geworden.

„Klar, dass er sich nicht hat abwimmeln lassen!“ Sandra war aufgesprungen und hatte das Laken vom Bett gerissen und sich umgewickelt. Kopfschüttelnd und gähnend verschwand sie aus dem Schlafzimmer. Caro hörte draußen ein Murmeln, dann ein paar Worte von Sandra und dazu eine männliche Stimme – sicher der Polizeibeamte. Kurze Zeit später stand Sandra wieder vor dem Bett.

„So ein Blöd...“, ihr herzzerreißendes Gähnen ließ die Endung des letzten Wortes offen. Caro überlegte kurz, ob sie Blödmann oder Blödsinn sagen wollte. Sandra zog schnell ihre Unterhose an, ein T-Shirt über den Kopf, dann ihre Jeans über und drückte ihrem Lebensgefährten einen Kuss auf die Nase. „Bin schnell wieder da!“, prognostizierte sie, und Caro glaubte zu hören, wie sie ihre geliebte Lederjacke von der Garderobe riss und dabei etwas anderes auf den Boden plumpste. Dann fiel die Wohnungstür ins Schloss. Caro Lutteroth schaltete das Licht aus und ließ sich rücklings auf der Matratze nieder.

„Sandra, ich muss mich entschuldigen. Und ich weiß auch, dass du gestern Abend erst aus Frankreich zurückgekehrt bist!“

Die Stimme aus dem Funkgerät des Streifenwagens klang leicht verzerrt, doch der Kommissarin war bewusst, beim Sprecher handelte es sich um ihren Vorgesetzten Kriminalrat Rolf Jensen. Erneut bereute sie es, ihm vor zwei Wochen bei einer kleinen Feier im Dezernats 41 erlaubt zu haben, sie zu duzen. Vielleicht hätte es Jensen sich dann überlegt, seine Mitarbeiterin aus dem Bett zu holen. Ganz sicher war sie sich bei dem Gedanken aber nicht.

„Sandra, man hat heute auf dem Sportgelände der Haftanstalt Fuhlsbüttel zwei Leichen entdeckt. Und da ich mir sicher bin, dass die Presse in wenigen Stunden schon Fragen über Fragen stellt, wollte ich dich an meiner Seite haben. Also bis gleich!“

Die Kommissarin lehnte sich auf dem Rücksitz zurück und schaute zum Fahrer. Der blickte streng nach vorne und schien nicht an einer Konversation interessiert zu sein. Das passte ihr ganz gut. Das Blaulicht auf dem Dach des Wagens spiegelte sich in den Scheiben der Geschäfte der Langen Reihe wider, bevor sie nach wenigen Hundert Metern das Ufer der Außenelbe erreichten.

Wie lange war sie inzwischen in Hamburg bei der Mordkommission? Das Rechnen fiel ihr so früh am Morgen noch nicht leicht, aber sie kam auf fast sieben Jahre. War das noch der Beruf, den sie sich ausgesucht hatte, der sie forderte und dem sie sich bedingungslos unterwarf? Sie musste das innerlich verneinen, dachte plötzlich an den getöteten Kollegen Alexander Schweiss, an ihr tolles Team und an die Beziehung mit Caro Lutteroth. Sicher gab es immer etwas Besseres. Im Beruf, im Privatleben. Aber musste sie nicht zufrieden sein? Sie war noch keine sechsunddreißig Jahre alt. Schon Hauptkommissarin und in Hamburg so etwas wie eine Legende. Sandra musste lächeln bei dieser Idee. Das mit der Legende war vielleicht etwas übertrieben. Obwohl sie schon so manche Schlacht für die Hansestadt geschlagen hatte. Vierundzwanzig Jahre trennten sie von der Pensionierung. Eine lange Strecke, doch anderen Arbeitnehmern ging es schlechter. Sie mussten bis siebenundsechzig Jahre und länger arbeiten. Die vielen Überlegungen brachten ihre seit Wochen andauernden Bauchschmerzen zurück. Die Kommissarin änderte die Haltung, aber die Schmerzen blieben. Lange hatte sie den unangenehmen Druck in der Magengegend, aber auch das Aufstoßen, verbunden mit Schmerzen in der Speiseröhre, ausgehalten und verdrängt. Doch langsam zehrte es an ihr. Sie musste sich endlich mal einen Termin beim Arzt geben lassen oder gleich eine Magenspiegelung eintüten. Der Gedanke an einen dicken Schlauch, der sich den Weg durch ihren Mund hinab in den Magen bahnte, ließ sie leicht würgen. Der Uniformierte am Steuer schaute durch den Rückspiegel zu ihr. Sandra versuchte ein Lächeln, doch es misslang.

So lehnte sie sich zurück, bemüht, aus dem Blickfeld des Rückspiegels zu gelangen. Fröstelnd zog sie den Reißverschluss der Lederjacke bis unter ihr Kinn. Sicher hätte sie den Fahrer bitten können, die Heizung einzuschalten. Aber diese Ruhe im Wagen wollte sie auf keinen Fall durchbrechen.

Wo sah sie sich in einigen Jahren? Als Mutter weiterer Kinder? Der Vater, ihr Lebensgefährte Caro? Oder als Leiterin eines Sonderkommandos der Hamburger Polizei? Beim letzten Gedanken merkte sie, wie ihr Herzschlag anzog. Polizeieinsatz war eher etwas für sie als die Mutterrolle. Und ein Kind genügte, auch wenn das inzwischen fünfjährige Töchterchen Lara Sophie beim Vater in Italien aufwuchs. Aber Caro nervte, wollte sie endlich ehelichen, und sogar ihre Schwiegermutter sprach von Nachwuchs, bevor es zu spät sei. Aber wann war es zu spät? Sie fühlte sich weder reif für eine erneute Ehe, noch reif für eine weitere Verantwortung als Mutter. Eher war sie dem Auszug aus der kleinen Wohnung in der Langen Reihe näher als einem Eheversprechen. Sicher wäre das auch für ihren Lebensgefährten besser. Er würde wieder eine Partnerin finden. Vielleicht eine Krankenschwester aus dem UKE, die ihm noch drei und mehr Kinder gebären würde. Mist, warum war das Leben nur so schwer? Wenn man doch in die Zukunft schauen könnte! Nur ein wenig. Die Magensäure schoss im Schwall in Richtung Kehle und riss die Kommissarin aus ihren Überlegungen.

Keine halbe Stunde später bog der Wagen auf das Gelände der Hamburger Strafanstalt Fuhlsbüttel ab. Sandra hatte die letzten Minuten der Fahrt durch die fast leere Hansestadt genossen. Vorbei am Mundsburg Center, am Arbeitsgericht, seitlich des Stadtparks so nah an der Stadtpark Open-Air-Bühne auf den Ring 2, fast die gesamte Sengelmannstraße entlang, und nur wenige Fahrzeuge kamen ihnen entgegen, bis sie in den Suhrenkamp abbogen. Eine geschenkte, nächtliche Stadtrundfahrt.

„Nicht mein erster Aufenthalt hier, aber sicher der früheste!“, murmelte sie, als sich in der JVA Fuhlsbüttel dem Streifenwagen das riesige Stahltor wie von Zauberhand öffnete. Seitlich auf der Parkfläche hatten sich schon diverse Fernseh-Übertragungswagen aufgebaut und Sandra frohlockte: Auch NDR und RTL waren wohl schon auf den Beinen. Hinter ihnen schloss sich das schwere Metalltor wieder und Sandra fühlte sich schon etwas privilegiert. Aber vor allem war sie dankbar, so früh nicht noch Fragen irgendwelcher Sensationsjournalisten beantworten zu müssen. Der Wagen hielt, und da der Fahrer den Motor abstellte, öffnete Sandra die Wagentür.

Mit leicht wackeligen Beinen betrat sie die erste Schleuse. Es roch leicht muffig und sie erinnerte sich, erst am gestrigen Abend das letzte gegessen zu haben. Missmut schlug ihr vonseiten der beiden Strafvollzugsbeamten entgegen. Sie spürte das sofort. Sonst, wenn sie hier in Santa Fu einen Termin hatte, wurde sie stets freudig begrüßt. Dann folgte ein kurzes Gespräch über das Wetter oder über Neues in der Stadt, während sie ihre Waffe ablegte und sich legitimierte. Doch heute erfolgte nur ein „Die Waffe hier hineinlegen!“ vom diensthabenden Beamten. Dazu schaute er sie genervt an.

Ihre Waffe befand sich noch immer im Tresor des Polizeipräsidiums. Das erklärte sie dem älteren Beamten und der entriegelte schulterzuckend – mit dem Druck auf einen Knopf – die nächste Tür. Die Kommissarin verließ das Gebäude und spazierte gedankenverloren über den Hof in Richtung Außengelände. Grelles Licht blendete sie. Man schien hier in Santa Fu – wie die JVA Fuhlsbüttel auch im Volksmund genannt wurde – sämtliche zur Verfügung stehende Scheinwerfer eingeschaltet zu haben. Ob es immer so war oder an der aktuellen Situation lag? Sie würde es bald wissen und wünschte sich eine Sonnenbrille und etwas Sonnenöl. Wie kam sie bloß auf solche blöden Gedanken? Zwei tote Menschen lagen wenige Meter von ihr entfernt, von Unbekannten vergraben. Sicher gewaltsam ums Leben gekommen – und sie machte dumme Scherze. Sie schrieb es ihrer Müdigkeit zu und gähnte erneut.

„Hallo, Sandra, das hier ist die Leiterin der JVA, Frau Dr. Lönderer. Darf ich vorstellen, Hauptkommissarin Sandra Holz, sozusagen unser bestes Pferd im Stall.“

Kriminalrat Jensen war selbst erschrocken über seine ungewöhnliche Vorstellung der Kollegin, und seine Gesichtsfarbe wechselte – unter dem grellen Licht – in das tiefe Rot einer Tomate.

Die Anstaltsleiterin versuchte sich an einem Lächeln, doch es misslang. Sie war groß, hager, hatte eher ein längliches Gesicht; und Sandra fand die Frau alles andere als hübsch. Sie schätzte sie auf Ende fünfzig.

„Ich würde ja wiehern ...“, Sandra bemühte sich – nach Ende ihrer Überlegung – ihr bestes Grinsen aufzusetzen, „... aber ich bin noch zu müde!“

„Sie müssen wissen, Frau Holz ist gestern Abend erst aus Frankreich zurückgekommen“, versuchte Jensen abzulenken.

Sandra war kurz in Versuchung, ihren Vorgesetzten noch mit den Worten ,heute Nacht‘ zu berichtigen, ließ es aber dann.

Die Kommissarin schaute sich um. Sie befanden sich definitiv auf einem großzügigen Sportgelände. Es war in ein helleres Licht getaucht als das Abendspiel des Hamburger Sportvereins, HSV, erinnerte sie sich. In diesen hinteren Bereich der JVA hatte Sandra es bisher noch nicht geschafft, da war sie sich sicher. Mindestens zehn riesige Flutlichter verursachten das Gefühl von extremer Hitze, und es fühlte sich an wie ein Sommertag auf der Insel Mallorca.

Vor ihr lag ein ausgetretener Hartfußballplatz, darum eine ovale Schotterlaufbahn und seitlich erhoben sich die ihr bekannten Außenmauern der sternförmigen Haftanstalt Fuhlsbüttel. Ob die Gefangenen an den vergitterten Fenstern hingen und ihnen hier zusahen?, überlegte sie sich, als Jensen Sandra aus ihren Gedanken riss.

„Die Leichen liegen weiter hinten, im Bett der Sprunggrube.“

Das Wort Bett löste bei Sandra ein Gähnen aus und sie bemühte sich, mittels einer Kopfdrehung die Anwesenden es nicht merken zu lassen. Erst jetzt fielen ihr die beiden gelben Schaufelbagger auf, die man am Ende des Platzes abgestellt hatte. Aufgrund der Helligkeit waren sie fast unsichtbar, nur die schwarze Beschriftung konnte Sandra lesen.

„Könnte man das grelle Licht nicht etwas runterregeln?“, bat die Kommissarin.

Anstaltsleiterin und Kriminalrat Jensen schauten sich kurz an und versuchten die Frage als Spaß abzutun.

„Nein, ich meine es tatsächlich ernst, Frau ...?“

„Lönderer!“

„Frau Lönderer, wem nützt es was, wenn wir uns hier unten die Augen verblitzen?“

Die Leiterin der Haftanstalt überlegte kurz, griff dann in die Tasche und entnahm daraus ein kleines Funkgerät.

„Schalten Sie die Beleuchtung der Türme vier und sieben aus!“

Das war keine Bitte, bemerkte Sandra, aber ihr konnte es egal sein, wie die Frau mit ihren Beamten kommunizierte. Keine Minute später erloschen zwei Masten und nach einer kurzen Nachglühzeit war die Helligkeit fast gemütlich.

Erst jetzt traten die beiden weißen Transporter der KTU in Sandras Blickfeld und sie freute sich, tatsächlich nicht die Einzige hier am frühen Morgen zu sein; natürlich mit Kriminalrat Jensen.

Die ehemalige Sprunggrube, die ihr Vorgesetzter angesprochen hatte, war einem großen Krater gewichen. Nur ein riesiger Sandhaufen seitlich neben dem Bagger zeugte von der Sportmöglichkeit der hier Inhaftierten. Sandra hatte etwas Bedenken wegen ihrer neuen, weißen Sneakers und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen.

Das breite Grinsen von Rechtsmediziner Dr. Sebastian Fischer konnte Sandra auch durch die Gesichtsmaske unter dem weißen Ganzkörperschutz erkennen. Dr. Fischer war noch nicht lange beim Institut für Rechtsmedizin im Hamburger Butenfeld, aber er übernahm inzwischen – wie Sandra fand – mehr Aufträge als sein Chef Dr. Pellin. Sie musste Uwe Pellin doch einmal fragen, welche Gründe es dafür gab. Als Fischers Grinsen nicht aufhörte und er noch immer in ihre Richtung starrte, grinste Sandra kurz zurück. Sie war stets der Meinung gewesen, der Junggeselle habe ein Auge auf sie geworfen. Kollegin Emma Meyfeld hatte ihr einmal erzählt, Fischer habe nach ihrem Status gefragt.

Die drei traten gemeinsam an den Rand des Kraters. Er hatte die Ausmaße eines kleinen Gartenswimmingpools, rechteckig, und war mittig etwa einen Meter tief, schätzte die Kommissarin.

„Die sind den beiden Toten dauernd auf den Köpfen rumgesprungen!“, hörte sich Sandra sagen. Doch zum Glück waren Jensen und die Frau Doktor in ein leises Gespräch vertieft. Jetzt sah Sandra auch die beiden dunkeln Gegenstände wenige Meter vor ihr in der Erde, die sie gleich als Wolldecken identifizierte. Oben klafften sie etwas auf und ihr war klar, dort hinein hatte man die Leichen gelegt. Sicher hatten die Decken die Verwesung etwas verlangsamt, aber darüber würde Fischer berichten. Sie zeigte auf die Grube und zuckte mit den Schultern in Richtung des Rechtsmediziners. Fischer winkte ihr zu und die Kommissarin kletterte vorsichtig über den Rand in die ehemalige Sprunggrube. Es kam ihr hier alles so seltsam vor. Irgendwie spürte sie Hunderte von Augenpaaren, die sie beobachteten, aber als sich Sandra umschaute, war hinter den dunklen Metallgittern der Fenster nichts zu sehen. Sicher täuschte sie sich und sie lief die wenigen Meter zur Spurensicherung.

„Wurden Sie auch aus dem Schlaf gerissen, Frau Hauptkommissarin?“, trat ihr Fischer freudig entgegen. Ihr fiel ein, Fischer war der Letzte, mit dem sie noch ,per Sie‘ war. Das musste sie auf der Stelle ändern, obwohl der Zeitpunkt sicher schlecht gewählt war. Trotzdem trat sie näher an den Rechtsmediziner.

„Dr. Fischer, lassen wir die Förmlichkeiten. Ich bin die Ältere!“, spekulierte sie, „lassen Sie uns zukünftig Du sagen. In Ordnung?“

Fischer schien außer sich vor Freude und strahlte wie ein kleines Kind, das einen neuen Lederball geschenkt bekommen hatte.

„Aber natürlich, Sandra. Das freut mich. Sie, also du kannst Basti zu mir sagen. Das ist kürzer als Sebastian.“

Sie merkte an seiner Bewegung, dass er ihr die Hand geben wollte, doch sofort hatte er sie wieder zurückgezogen.

„Na, Basti, dann erzähl mal!“

„Gerne, Sandra. Ich wurde also um drei Uhr vierzehn angerufen; man erklärte, Bauarbeiter hätten zahlreiche menschliche Knochen im Boden des Sportgeländes der JVA Fuhlsbüttel ausgegraben. Du musst wissen, ich habe diese Woche Bereitschaft, habe sofort aufgelegt. So ein Schwachsinn, habe ich gedacht und mich noch mal im Bett umgedreht. Als das Klingeln des Handys nicht enden wollte, bin ich dann nochmals ran. Also, es handelt sich tatsächlich um zwei Leichen!“

Fischer zeigte auf Teile einer alten zerfledderten Wolldecke, zwischen denen Knochen lagen. Kaum einen Meter entfernt dokumentierten zwei Beamte der Spurensicherung mit ihren Fotoapparaten den Leichenfund.

„Die beiden Leichen lagen sicher fünf, eher zehn Jahre in diesem Grabe. Es befinden sich noch kleinere Anhaftungen von Gewebe an den Knochen, daher meine Zeitschätzung. Ich möchte mich da aber noch nicht festlegen.“

„Wie kommst du anhand der Knochen so schnell darauf, dass es sich um zwei Leichen handelt?“

„Sie waren in Decken gehüllt und lagen etwa 1,50 Meter voneinander entfernt. Ich habe mir – was die Knochen betrifft – einen kurzen Überblick verschafft, und schnell war mir klar: Da liegen zwei Leichen!“

„In Wolldecken eingehüllt?“

„Ja, Sandra! Und diese dicken Wolldecken, wie ich sie auch vom Militär kenne, halten für einige Zeit Maden, Würmer usw. vom Gewebe ab. Aber dann ...!“

„Wie tief lagen die Leichen?“

„Etwa einen Meter unter der dicken Sandschicht.“