9,99 €

Mehr erfahren.

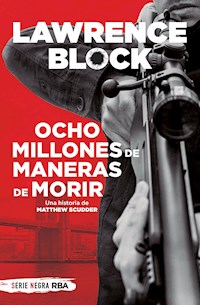

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Matthew Scudder

- Sprache: Spanisch

UN CLÁSICO VIVIENTE DE LA NOVELA NEGRA Colaborar en denuncias de corrupción policial no hizo a Jerry Broadfield un policía popular entre sus compañeros. Ahora que han hallado en su piso una prostituta muerta, sólo confiará en él Matthew Scudder, un ex policía que abandonó el cuerpo tras provocar un trágico accidente y que ahora sobrevive investigando casos de manera extraoficial. Aunque a Scudder, detective privado sin licencia, tampoco se lo van a poner fácil. Para nada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Título original: In the Midst of Death

© Lawrence Block, 1976.

© de la traducción: Antonio Iriarte, 2017.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO042

ISBN: 9788490568163

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Dedicatoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Notas

PARA UN AMIGO AUSENTE

1

Octubre es prácticamente la mejor época del año para disfrutar de la ciudad. Los últimos calores del verano ya han pasado y la punzada del frío de verdad aún no se ha dejado sentir. Había llovido bastante en septiembre, pero eso ya había quedado atrás. El aire estaba un poco menos contaminado de lo normal y la temperatura fresca hacía que pareciese incluso más limpio.

Me detuve en una cabina telefónica en la Tercera Avenida, en el tramo donde la cruzan las calles cincuenta. En la esquina, una anciana echaba migas a las palomas y les dedicaba arrullos mientras comían. Tengo entendido que hay una ordenanza municipal que prohíbe dar de comer a las palomas. En el Departamento de Policía solíamos citarla de ejemplo cuando les explicábamos a los novatos que existen leyes que hay que hacer cumplir y leyes de las que te puedes olvidar.

Me metí en la cabina. Como cabía esperar, al menos una vez la habían tomado por un urinario público. Por lo menos el teléfono funcionaba. La mayoría funcionan hoy en día. Hace cinco o seis años, los teléfonos de las cabinas de la calle estaban casi todos averiados. Así que no todo va a peor en este mundo nuestro. De hecho, algunas cosas están mejorando.

Marqué el número de Portia Carr. Su contestador siempre se conectaba al segundo timbrazo, así que cuando el tono sonó por tercera vez, pensé que había marcado mal. Había empezado a dar por hecho que nunca estaría en casa cuando la llamara.

Y entonces contestó al teléfono:

—¿Sí?

—¿La señorita Carr?

—Sí, al habla.

El tono de su voz no era tan bajo como el de la grabación del contestador y el acento de Mayfair era menos perceptible.

—Me llamo Scudder —dije—. Me gustaría acercarme a verla. Estoy en el vecindario y...

—Lo siento mucho —me interrumpió—, pero me temo que ya no recibo. Gracias.

—Quisiera...

—¿Por qué no llama a otra?

Y colgó.

Encontré otra moneda de diez centavos y, cuando ya estaba a punto de echarla en la ranura y de volver a llamar, cambié de idea y me guardé la moneda en el bolsillo. Bajé caminando dos manzanas hacia el centro, y luego otra más en dirección este hasta el cruce de la Segunda Avenida con la calle Cincuenta y cuatro, donde localicé un bar con teléfono público desde el que se podía ver el portal de su edificio. Eché mi moneda de diez centavos en ese teléfono y marqué su número.

En cuanto descolgó me apresuré a decir:

—Me llamo Scudder y quiero hablarle de Jerry Broadfield.

Hubo un silencio.

—¿Quién es usted? —preguntó.

—Ya se lo he dicho. Me llamo Matthew Scudder.

—Usted es el que ha llamado hace un rato.

—Exacto. Y me colgó.

—Creí que...

—Ya sé lo que creyó. Me gustaría hablar con usted.

—Lo siento mucho, pero no concedo entrevistas.

—No soy de la prensa.

—¿Y qué es lo que busca entonces, señor Scudder?

—Lo sabrá cuando me reciba. Creo que sería mejor que me viera, señorita Carr.

—Pues yo más bien creo que no.

—No estoy muy seguro de que tenga elección. Estoy en la zona donde vive. Llegaré a su casa en cinco minutos.

—No, por favor. —Hizo una pausa—. Acabo de levantarme, ¿lo entiende? Tendrá que darme una hora. ¿Puede esperar una hora?

—Si no hay más remedio...

—Pásese dentro de una hora, en tal caso. Ya tiene la dirección, supongo.

Le dije que la tenía. Colgué y me senté en la barra con una taza de café y un bollo. Me puse de cara al ventanal, para poder vigilar su edificio, y la vi por primera vez justo cuando el café ya se había enfriado lo suficiente para poderlo tomar. Ya debía de estar arreglada cuando hablamos, porque tardó solo siete minutos en salir a la calle.

Reconocerla no tuvo demasiado mérito por mi parte. Era clavada a la descripción que tenía: la fiera melena pelirroja, la estatura. Ella le prestaba armonía al conjunto con la presencia majestuosa de una leona.

Me levanté y me dirigí a la puerta, aprestándome a seguir tras ella en cuanto viera qué dirección tomaba, pero vino derecha hacia la cafetería y franqueó la puerta. Me volví y regresé junto a mi taza de café.

Se fue derecha a la cabina telefónica.

Supongo que no debería haberme sorprendido. Se pinchan teléfonos con la frecuencia suficiente para que cualquiera que tenga actividades criminales o políticas asuma que todos los teléfonos están intervenidos y actúe en consecuencia. Las llamadas importantes o delicadas no debe uno hacerlas desde su propio teléfono. Y este era el teléfono público más próximo a su domicilio. Por eso lo había elegido yo y por eso mismo lo estaba utilizando ella.

Me acerqué un poco más a la cabina, solo para comprobar que, como ya me imaginaba, no me iba a servir de nada. Ni pude ver qué número marcaba, ni pude oír nada. Una vez que me quedaron claros estos extremos, pagué el café y el bollo, y me largué.

Crucé la calle y me dirigí a su casa.

Estaba jugándomela. Si ella terminaba su llamada y cogía un taxi, la perdería, y no quería perderla ahora. No después del tiempo que me había costado dar con ella. Quería saber a quién estaba llamando y, si luego iba a algún sitio, quería saber adónde y por qué.

Pero pensé que no tomaría ningún taxi. Ni siquiera llevaba bolso, y si hubiese querido ir a algún lado, probablemente hubiera pasado antes a recoger su bolso y a meter algo de ropa en una maleta. Y había arreglado las cosas conmigo para disponer de una hora de margen.

Así que me dirigí a su edificio y me topé con un tipejo de pelo blanco en el portal. Tenía unos inocentes ojos azules y un sarpullido de capilares rotos en los pómulos. Parecía sentirse muy orgulloso de su uniforme.

—Carr —le dije.

—Acaba de salir hace un minuto. Casi se la encuentra. No puede haber pasado más de un minuto.

—Ya lo sé.

Saqué la cartera y la abrí rápidamente. No había nada que ver en ella, ni siquiera una placa de agente federal de juguete, pero no importó. El gesto es lo que importa, eso y tener pinta de poli de entrada. El tipo vio un relámpago de cuero y quedó impresionado. Hubiera resultado de mala educación por su parte querer verlo más de cerca.

—¿Cuál es su apartamento?

—Espero que no me meta usted en líos.

—No, si se porta como es debido. ¿En qué apartamento se aloja?

—Cuarto G.

—Déjeme su llave maestra, ¿vale?

—Se supone que no me está permitido.

—Ajá. ¿Quiere que vayamos a la comisaría a hablarlo?

No quería. Lo que quería era que me fuera a paseo y reventara, pero no lo dijo. Me entregó su llave maestra.

—Estará de vuelta en un par de minutos. Ni se le ocurra decirle que estoy arriba.

—Esto no me gusta nada.

—Ni tiene por qué.

—Es una tía legal, siempre se ha portado bien conmigo.

—Es generosa en Navidad, ¿no?

—Es una persona muy agradable —dijo.

—Estoy seguro de que tenéis una relación estupenda. Pero dele el soplo y me enteraré, y no me gustará. ¿Me sigue?

—No voy a decirle nada.

—Y le devolveré su llave. No se preocupe por eso.

—Eso es lo de menos —dijo.

Subí en el ascensor hasta la cuarta planta. El apartamento G daba a la calle. Me senté al lado de la ventana y vigilé la entrada del café. Desde ese ángulo no podía distinguir si había alguien en la cabina telefónica o no, por lo que podía haberse marchado ya, haber dado la vuelta a la esquina y haber cogido un taxi, pero no creí que lo hubiese hecho. Esperé sentado en una silla, y al cabo de diez minutos más o menos salió de la cafetería y se quedó parada en la esquina, alta, corpulenta y llamativa.

Y claramente dubitativa. Estuvo ahí parada un rato largo, y pude notar la indecisión en su mente. Podía haberse ido prácticamente en cualquier dirección, pero al cabo de un momento, se volvió con determinación y echó a andar hacia mí. Expulsé el aliento que no me había dado cuenta que estaba conteniendo y me acomodé para esperarla.

Cuando oí la llave en la cerradura, me levanté, me aparté de la ventana y me pegué contra la pared. Ella abrió la puerta, la cerró a su espalda y echó el pestillo. Estaba cerrando la puerta con mucha eficacia, pero yo ya estaba dentro.

Se quitó una trinchera azul claro y la colgó en el armario de la entrada. Debajo vestía falda escocesa hasta la rodilla y una blusa amarilla hecha a medida con cuello abotonado. Tenía las piernas muy largas y un cuerpo fuerte y atlético.

Se volvió de nuevo y sus ojos aún no habían alcanzado el punto en el que yo estaba cuando dije: «Hola, Portia».

No llegó a soltar el grito. Lo contuvo tapándose la boca con la mano. Se quedó muy quieta un instante, con el cuerpo en equilibrio sobre la punta de los pies, y luego, con un esfuerzo de voluntad, apartó la mano de la boca y volvió a poner los talones en el suelo. Inspiró una gran bocanada de aire y consiguió aguantarlo. Era de tez muy clara, pero su cara en ese momento se veía todavía más pálida. Se llevó la mano al corazón. El ademán resultó teatral, falto de sinceridad. Como si fuera consciente de ello, volvió a bajar la mano y respiró hondo varias veces, inspirando y espirando, inspirando y espirando.

—Su nombre es...

—Scudder.

—Y ha llamado antes.

—Así es.

—Me prometió que me daría una hora.

—Últimamente se me adelanta mucho el reloj.

—No me diga.

Volvió a inspirar muy hondo y exhaló despacio. Cerró los ojos. Me aparté de la pared y me quedé de pie en el centro de la habitación, a unos pasos de ella. No parecía de la clase de personas que se desmayan con facilidad, y si hubiese querido desmayarse probablemente ya lo habría hecho, pero seguía estando muy pálida, y si pensaba venirse abajo, quería tener una buena oportunidad de agarrarla mientras caía. Pero el color empezó a volverle a la cara y abrió los ojos.

—Necesito un trago —manifestó—. ¿Quiere tomar algo?

—No, gracias.

—Pues beberé sola.

Fue a la cocina. La seguí de cerca, lo bastante para no perderla de vista. Sacó de la nevera una botellita de whisky escocés y otra de soda, y echó en un vaso un par de dedos de cada.

—No le pongo hielo —explicó—, no me gusta que los cubitos me den en los dientes. Pero he adquirido la costumbre de tomar las bebidas heladas. Las habitaciones aquí están muy calientes, ¿sabe?, y no me gustan nada las copas a temperatura ambiente. ¿Está seguro de que no quiere acompañarme?

—Ahora mismo no, gracias.

—A su salud, pues.

Apuró el vaso de un solo trago largo. Miré cómo le trabajaban los músculos de la garganta. Su cuello era largo y muy bonito. Tenía la perfecta tez inglesa y hacía falta un buen montón de crema para cubrirla del todo. Yo mido algo más de metro ochenta de alto, y ella era prácticamente de mi estatura, o quizá una pizca más alta. Me la imaginé con Jerry Broadfield, que debía de sacarle diez centímetros y que seguro que no desentonaba a su lado en cuanto a presencia. Debían de formar una pareja llamativa.

Volvió a tomar aire, se estremeció y dejó el vaso vacío en el fregadero. Le pregunté si se encontraba bien.

—Oh, de fábula —dijo.

Tenía los ojos de un azul muy pálido, casi gris, y los labios gruesos, pero exangües. Me aparté y pasó junto a mí para entrar al cuarto de estar. Sus caderas me rozaron ligeramente al pasar. Era más que suficiente. No hacía falta mucho más que eso, con ella por lo menos.

Se sentó en un sofá de color azul grisáceo y cogió un cigarro de una caja de teca que había encima de una mesita auxiliar de plexiglás claro. Lo encendió con una cerilla e indicó la caja con la mano, invitándome a servirme. Le dije que no fumaba.

—Me pasé a estos porque no tienes que tragarte el humo —explicó—, pero yo me lo trago igualmente y, por supuesto, son más fuertes que los cigarrillos. ¿Cómo ha entrado aquí?

Le enseñé la llave maestra.

—¿Eso se lo ha dado Timmie?

—No quería, pero no le dejé mucha elección. Dice que usted siempre se ha portado muy bien con él.

—Mis buenas propinas me cuesta, ese estúpido cabroncete. Me ha dado usted un buen susto, ¿sabe? No sé qué quiere, ni para qué está aquí. Ni quién es, en realidad. Me parece haber olvidado ya hasta su nombre.

Se lo recordé.

—Matthew —dijo—. No sé a qué ha venido, Matthew.

—¿A quién ha llamado desde la cafetería?

—¿Estaba ahí? No me he dado cuenta.

—¿A quién ha llamado?

Intentó ganar tiempo dando caladas al purito. Sus ojos se tornaron pensativos.

—Creo que no voy a decírselo —dijo al fin.

—¿Por qué ha presentado usted una denuncia contra Jerry Broadfield?

—Por extorsión.

—¿Por qué, señorita Carr?

—Antes me ha llamado Portia. ¿O eso ha sido solo para impresionarme? Los polis siempre te llaman por tu nombre de pila. Lo hacen para mostrarle a una su desprecio, se supone que eso les da algún tipo de ventaja psicológica, ¿no es así? —Me apuntó con el cigarro—. Pero usted..., usted no es policía, ¿no?

—No.

—Pero tiene algo de poli.

—Lo fui.

—Ah. —Asintió con la cabeza, satisfecha—. ¿Y conoció a Jerry cuando era policía?

—Entonces no lo conocía.

—Pero ahora sí.

—Eso es.

—¿Y es usted amigo suyo? No, eso no es posible. Jerry no tiene amigos, ¿verdad?

—¿No los tiene?

—Difícilmente. Lo sabría si lo conociese bien.

—Es que no lo conozco bien.

—Me pregunto si alguien lo conoce bien. —Otra calada del cigarro, un cuidadoso dejar caer la ceniza en un cenicero de cristal tallado—. Jerry Broadfield tiene conocidos. Muchísimos conocidos. Pero dudo de que tenga un solo amigo en el mundo.

—Desde luego, usted no es amiga suya.

—Nunca dije que lo fuera.

—¿Por qué lo acusa de extorsión?

—Porque es verdad. —Consiguió sonreír débilmente—. Insistió en que le diera dinero. Cien dólares a la semana o me causaría problemas. Las prostitutas somos criaturas vulnerables, ¿sabe usted? Y cien dólares a la semana no es una cantidad demasiado considerable si piensa en las enormes sumas que los hombres están dispuestos a pagar por irse a la cama con una. —Gesticuló con las manos, indicando su cuerpo—. Así que le pagué el dinero que me pedía y le ofrecí mis servicios sexuales.

—¿Durante cuánto tiempo?

—Normalmente era durante cosa de una hora cada vez. ¿Por qué?

—No, no, que cuánto tiempo estuvo pagándole.

—Oh, no lo sé. Alrededor de un año, supongo.

—¿Y cuánto tiempo lleva en este país?

—Hace un poco más de tres años.

—Y no querrá volver a casa, supongo. —Me puse en pie y me acerqué al sofá—. Probablemente fue así como cebaron el anzuelo —dije—. O les seguía el juego, o se las arreglarían para hacerla deportar como extranjera indeseable. ¿Fue así como la convencieron?

—Menuda expresión, esa de extranjera indeseable.

—¿Fue eso lo que...?

—La mayoría de la gente me considera una extranjera sumamente deseable. —Sus ojos gélidos me retaban—. Pero supongo que usted carecerá de opinión al respecto.

Estaba empezando a ponerme nervioso y eso me molestaba muchísimo. No es que ella me gustase especialmente, así que, ¿por qué me afectaba? Me acordé de algo que me había contado Elaine Mardell: que una gran parte de la cartera de clientes de Portia Carr la formaban masoquistas. La verdad es que nunca he llegado a entender qué es lo que pone a los masocas, pero unos cuantos minutos en su presencia habían bastado para que comprendiese que un masoquista vería en esta mujer en particular un ingrediente perfecto para sus fantasías. Y, aunque de forma un tanto diferente, también encajaba bastante bien en las mías.

Seguimos jugando un rato más al ratón y al gato. Ella siguió insistiendo en que Broadfield de verdad le había estado extorsionando y yo seguí intentando pasar de ese tema al de la persona que la había inducido a denunciar a Broadfield. No estábamos llegando a ningún sitio; es decir, yo no estaba llegando a ningún sitio y ella no tenía sitio adonde ir.

Así que le dije:

—Mire, si nos atenemos a lo esencial, nada de esto tiene la menor importancia. No importa si él le estaba sacando dinero y no importa quién la haya obligado a denunciarlo.

—Entonces ¿a qué has venido, corazón? ¿Ha sido solo en busca de cariño?

—Lo que importa es saber qué hace falta para que retire la denuncia.

—¿Qué prisa hay? —Sonrió—. Jerry ni siquiera ha sido arrestado aún, ¿no?

—No va a llevar esto hasta el tribunal —seguí—. Para conseguir una imputación, necesitaría pruebas y, si tuviese alguna, ya habría salido a la luz a estas alturas. Así que esto no es más que una calumnia, pero es una calumnia embarazosa para él y le gustaría liquidarla. ¿Qué quiere para retirar los cargos?

—Jerry debería saberlo.

—¿Sí?

—Lo único que tiene que hacer es dejar de hacer lo que ha estado haciendo.

—¿Se refiere a Prejanian?

—¿A eso me refiero? —Había terminado el cigarro y cogió otro de la cajita de teca, pero no lo encendió, se quedó jugando con él—. A lo mejor no quiero decir nada, pero vamos a echarle un vistazo a su trayectoria. Es un americanismo que me gusta bastante: «echémosle un vistazo a su trayectoria». Todos estos años, Jerry se lo ha montado muy bien como policía. Tiene una casita encantadora en Forest Hills, una mujer encantadora, unos niños encantadores. ¿Conoce a su mujer y a sus hijos?

—No.

—Yo tampoco, pero he visto fotos. Los norteamericanos son extraordinarios. Primero te enseñan fotos de sus esposas y niños, y luego quieren acostarse contigo. ¿Está usted casado?

—Ya no.

—Cuando lo estaba, ¿engañaba a su mujer?

—De vez en cuando.

—Pero no iba enseñando fotos suyas por ahí, ¿verdad?

Negué con la cabeza.

—De algún modo, eso me parecía. —Volvió a dejar el cigarro en la caja, se enderezó y bostezó—. Jerry tenía todo eso, en cualquier caso, y entonces se fue a ver a ese fiscal especial a contarle una larga historia sobre corrupción policial, y empezó a conceder entrevistas a los periódicos, y pidió la excedencia del Departamento de Policía, y de repente, está en apuros y acusado de sacarle cien pavos semanales a una pobre putilla. Te da que pensar, ¿no le parece?

—Entonces ¿eso es lo que tiene que hacer? ¿Abandonar a Prejanian y retirará usted la denuncia?

—Yo no he dicho exactamente eso, ¿verdad? Y en cualquier caso, eso lo tenía que saber él sin necesidad de mandarle a usted a hurgar por ahí. Quiero decir, que resulta bastante obvio, ¿no le parece?

Seguimos así un rato más y no conseguimos nada. No sé qué había esperado lograr yo, ni por qué había aceptado quinientos dólares de Broadfield de entrada. Alguien tenía a Portia Carr muchísimo más amedrentada de lo que yo podría conseguir nunca, por muy listo que me hubiese mostrado colándome en su apartamento. Entretanto, ahí estábamos, hablando sin sentido, y siendo ambos conscientes de lo estéril de todo ello.

—Esto es una estupidez —dijo ella de pronto—. Me voy a tomar otra copa. ¿Me acompaña?

Me apetecía una copa a rabiar.

—Paso, gracias —dije.

Me rozó al dirigirse a la cocina. Percibí el intenso aroma de un perfume que no reconocí. Me propuse saber cuál era la próxima vez que lo oliera. Volvió con una copa en la mano y se volvió a sentar en el sofá.

—Una estupidez —repitió—. ¿Por qué no se sienta conmigo y hablamos de cualquier otra cosa? O de nada.

—Podría estar en un aprieto, Portia.

Su rostro expresó alarma.

—No diga esas cosas.

—Está usted en medio. Es usted una chica grande y fuerte, pero puede que no sea tan fuerte como se cree.

—¿Me está amenazando? No, no es una amenaza, ¿verdad?

Sacudí la cabeza:

—Conmigo no tiene por qué inquietarse. Pero sin mí tiene bastantes cosas de que preocuparse.

Bajó la mirada.

—Estoy muy cansada de ser fuerte —dijo—. Aunque se me da bien, créame.

—Estoy convencido de ello.

—Pero es agotador.

—Tal vez podría ayudarla.

—No creo que nadie pueda.

—¿Ah, no?

Me escrutó brevemente y luego bajó la vista. Se levantó y cruzó la habitación hasta la ventana. Podría haberla acompañado. Había algo en su actitud que sugería que lo esperaba. Pero me quedé donde estaba.

—Se ha creado algo entre usted y yo, ¿verdad? —dijo.

—Sí.

—Pero ahora no sirve de nada. El momento no puede ser menos oportuno. —Se había puesto a mirar por la ventana—. Ahora mismo, ninguno de los dos puede servirle de nada al otro.

No dije nada.

—Sería mejor que se marchara ahora mismo.

—De acuerdo.

—Hace un día precioso ahí fuera. Ese sol, ese aire fresco. —Se volvió a mirarme—. ¿Le gusta esta época del año?

—Sí. Mucho.

—Es mi favorita, creo. Octubre, noviembre, la mejor época del año. Pero también la más triste, ¿no le parece?

—¿Triste? ¿Por qué?

—Oh, sí, muy triste —dijo—, porque está llegando el invierno.

2

Al salir le devolví la llave maestra al portero. No parecía más contento que antes, a pesar de que veía que me iba. Me acerqué al Johnny Joyce’s en la Segunda Avenida y me senté en un reservado. La mayoría de la gente que había ido a almorzar ya se había marchado. Los que seguían ahí llevaban ya uno o dos martinis más de la cuenta, y probablemente no conseguirían volver a sus oficinas. Me tomé una hamburguesa con una botella de cerveza Harp, y luego un par de bourbons con el café.

Marqué el número de Broadfield. Sonó un rato, pero no contestó nadie. Volví a mi reservado, me tomé otro bourbon y pensé en unas cuantas cosas. Había preguntas para las que no parecía poder hallar respuesta. ¿Por qué había rechazado la copa que me había ofrecido Portia Carr cuando tenía tantas ganas de tomar una? ¿Y por qué —si es que no era una variante de la misma pregunta— había rechazado a la propia Portia Carr?

Seguí pensando algo más en la calle Cuarenta y nueve Oeste, en la capilla de los actores en la iglesia de San Malaquías. La capilla está por debajo del nivel de la calzada, es un espacio grande y sobrio que ofrece un remanso de paz y silencio, que, de otro modo, resulta difícil de encontrar en pleno corazón del distrito teatral de Broadway. Me senté en un banco junto al pasillo central y dejé que mi mente vagabundease.

Una actriz a la que solía tratar hace muchos años me contó una vez que solía ir a diario a San Malaquías cuando no estaba trabajando. «Me pregunto si importará algo que no sea católica, Matt. Supongo que no. Rezo una pequeña oración, enciendo una velita y ruego que me sea concedido trabajo. Me pregunto si servirá de algo. ¿Te parece que es lícito pedirle a Dios un papel decente?».

Debí de quedarme ahí sentado cerca de una hora, dándole vueltas a distintas cosas. Al salir, eché un par de pavos en el cepillo de los pobres y encendí unas cuantas velas. No recé ninguna oración.

Pasé la mayor parte de la noche en Polly’s Cage, frente a mi hotel. Chuck estaba en la barra, de muy buen humor, tanto que la casa invitaba a una ronda de cada dos. Yo había conseguido localizar a mi cliente a última hora de la tarde y le había hecho un breve informe de mi encuentro con Carr. Me preguntó qué tenía pensado hacer a continuación, y le dije que tenía que pensármelo y que ya me pondría en contacto con él cuando tuviera alguna información que él debiera conocer. Esa noche no surgió nada en esa categoría, así que no tuve que llamarle. Como tampoco tuve ningún motivo para llamar a nadie más. En la recepción del hotel tenían un recado telefónico para mí: me había llamado Anita, que quería que yo me pusiera en contacto con ella, pero no era la clase de noche en la que a uno le apeteciera hablar con su exmujer. Me quedé en Polly’s y vacié mi copa cada vez que Chuck me la llenó.

A eso de las once y media, entraron un par de chavales que se dedicaron a poner música country sin parar en la gramola. Normalmente la soporto tan bien como cualquier otra, pero, por algún motivo, no era lo que me apetecía oír en ese momento. Pagué la nota y me fui a Armstrong’s, a la vuelta de la esquina, donde Don tenía sintonizada la emisora WNCN en la radio. Sonaba Mozart y había tan poca gente en el local que hasta se podía escuchar la música.

—Han vendido la emisora —me dijo Don—. Los nuevos dueños van a reconvertirla a un formato pop-rock. Otra emisora de rock es justo lo que esta ciudad necesita.

—Las cosas siempre van a peor.

—No te lo voy a discutir. Existe un movimiento de protesta para obligarlos a seguir con una política de emisión de música clásica. Supongo que no servirá de nada, ¿no crees?

—Nada sirve nunca de nada. —Negué con la cabeza.

—Vaya, estás de un humor espléndido esta noche. No sabes lo que me alegra que hayas decidido venir aquí a irradiar dulzura y alegría en vez de quedarte encerrado en tu habitación.

Me eché bourbon en el café y le di vueltas con la cucharilla. Estaba de un humor execrable y no conseguía saber exactamente por qué. Se pasa bastante mal cuando se sabe qué es lo que lo está molestando a uno; pero cuando los demonios que te atormentan son invisibles, resulta mucho más difícil hacerles frente.

Fue un sueño extraño.

No suelo soñar mucho. El alcohol tiene el efecto de hacerte dormir en un plano más profundo, por debajo del nivel en el que tienen lugar los sueños. Tengo entendido que el delirium tremens representa la insistencia de la psique por tener la oportunidad de soñar: al no poder soñar mientras duermes, tienes los sueños en estado de vigilia. Todavía no he padecido nunca delirium tremens y me siento agradecido por mis noches generalmente desprovistas de sueños. Hubo un tiempo en que solo esto de por sí ya suponía razón más que suficiente para beber.

Pero esa noche soñé, y el sueño me llamó la atención por su extrañeza. Aparecía Portia, con su gran cuerpo, su llamativa belleza, su voz profunda y su magnífico acento inglés. Estábamos sentados hablando, aunque no en su apartamento. Estábamos en una comisaría. No sé de qué distrito sería, pero recuerdo que allí me sentía como en casa, así que acaso fuera alguna en la que había estado destinado hacía tiempo. A nuestro alrededor había policías de uniforme y ciudadanos que presentaban denuncias, y todos estos secundarios desempeñaban los mismos papeles que suelen representar en escenas similares de películas de polis y ladrones.

Y ahí, en el centro de la escena, estábamos Portia y yo, desnudos. Íbamos a hacer el amor, pero antes teníamos que hablar y dejar las cosas claras. No recuerdo qué era lo que teníamos que aclarar, pero nuestra conversación se prolongaba, volviéndose cada vez más y más abstracta, sin que consiguiéramos dar un paso hacia la alcoba. Entonces sonó el teléfono y Portia alargó la mano y contestó con la voz de su contestador.

Sin embargo, el teléfono siguió sonando.