Entre bastidores, o treinta años de esclavitud y cuatro en la Casa Blanca, por Elizabeth Keckley E-Book

Elizabeth Keckley

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans

- Sprache: Spanisch

Esta extraordinaria historia fue publicada en abril de 1868 –tres años después del asesinato del presidente Lincoln– y se proyecta en múltiples campos, puesto que, además de ser una autobiografía de la propia autora, Elizabeth Keckley, es una biografía aparentemente reparadora de la dañada reputación de Mary Todd Lincoln, una memoria de la Guerra Civil desde el centro neurálgico de la Casa Blanca y una biografía de la vida privada y familiar de Lincoln dentro de ese espacio doméstico y político. Ahora bien, la novedad y la importancia de la obra radican en la voz que cuenta la historia, puesto que Keckley, una antigua esclava negra, se encontraba por razones de raza y de género excluida política y socialmente del propio discurso que utiliza. No es extraño, pues, que la recepción del libro fuese negativa y pocos meses después de su publicación apareciera un panfleto satírico, 'Entre costuras, por una negra que cosió para la señora Lincoln y la señora Davis', que reproduce muchos de los acontecimientos que cuenta Keckley, pero ahora distorsionados por un exacerbado racismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BIBLIOTECA JAVIER COY D’ESTUDIS NORD-AMERICANS

http://puv.uv.es/biblioteca-javier-coy-destudis-nord-americans.html

DIRECTORA

CARME MANUEL(Universitat de València)

Entre bastidores, o treinta años en esclavitud y cuatro en la Casa Blanca, por Elizabeth Keckley, esclava en el pasado, pero desde hace unos años modista y amiga de la Señora de Abraham Lincoln

© Elizabeth Keckley

Entre costuras, por una negra que cosió para la señora Lincoln y la señora Davis

©Daniel Ottolengui

Edición y traducción de Carme Manuel

Reservados todos los derechos

Prohibida su reproducción total o parcial

ISBN: 978-84-1118-390-1 (papel)

ISBN: 978-84-1118-391-8 (ePub)

ISBN: 978-84-1118-392-5 (PDF)

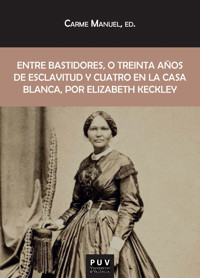

Imagen de la cubierta: Fotografía de Elizabeth Keckley

Moorland-Spingarn Research Center, Howard University

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es

Edición digital

Índice

Estudio crítico

ENTRE BASTIDORES,O TREINTA AÑOS EN ESCLAVITUD Y CUATRO EN LA CASA BLANCA

Prefacio

Capítulo I. Lugar de nacimiento

Capítulo II. Tribulaciones de la adolescencia

Capítulo III. Cómo logré la libertad

Capítulo IV. En la familia del senador Jefferson Davis

Capítulo V. Conozco a la señora Lincoln

Capítulo VI. En el lecho de muerte de Willie Lincoln

Capítulo VII. Washington durante 1862 y 1863

Capítulo VIII. Opiniones sinceras

Capítulo IX. Entre bastidores

Capítulo X. La segunda investidura

Capítulo XI. Asesinato del presidente Lincoln

Capítulo XII. La señora Lincoln abandona la Casa Blanca

Capítulo XIII. Origen de la rivalidad entre el señor Douglas y el señor Lincoln

Capítulo XIV. Antiguas amistades

Capítulo XV. La historia secreta del guardarropa de la señora Lincoln en Nueva York

Apéndice. Cartas de la señora Lincoln a la señora Keckley

ANEXO. ENTRE COSTURAS, POR UNA NEGRA QUE COSIÓ PARA LA SEÑORA LINCOLN Y LA SEÑORA DAVIS

Elizabeth Keckley, 1861

ESTUDIO CRÍTICO

Los medios de comunicación actuales han acostumbrado al público a conocer y reconocer a los creadores de la imagen de las celebridades. Una de las imágenes más notorias de la primera dama de los Estados Unidos más famosa del siglo XIX, Mary Todd Lincoln —esposa del decimosexto presidente, Abraham Lincoln— es la fotografía que el reputado Mathew Brady le hizo en noviembre de 1861. En ella, la señora Lincoln, de perfil a la cámara, posa lujosamente ataviada con un precioso vestido escotado de seda blanca adornado con sesenta lazos de terciopelo y bordado con un sinfín de incrustaciones en negro. La majestuosidad de la imagen no se debe a la belleza de la protagonista —una mujer entrada en años y en carnes— sino únicamente a la exuberante ostentación de la prenda que la viste. Como espectadores de la representación, podríamos preguntarnos por la identidad de aquellos que colaboraron y posibilitaron el encumbramiento visual de la primera dama de la nación a través de esos ropajes. Es entonces cuando se ha de buscar “entre bastidores”, porque es sólo allí donde se encuentra a la responsable, es decir, a Elizabeth Keckley, la modista de la señora Lincoln. Sin embargo, la sorpresa surge cuando se descubre que Keckley era una negra exesclava y que fue autora de un libro sobre sus vivencias con su patrona blanca que causó un sonado escándalo en los Estados Unidos de postguerra.

Entre bastidores, o treinta años en esclavitud y cuatro en la Casa Blanca (Behind the Scenes, Or, Thirty Years a Slave and Four Years in the White House) de Elizabeth Keckley es un libro extraordinario por dos razones principales: por la trascendencia de los hechos que relata, sucedidos en un momento crucial de la historia norteamericana del siglo XIX, y por la novedad de la voz narrativa que los cuenta, una mujer que se autoproclama en la página misma del título “esclava en el pasado, pero desde hace unos años modista y amiga de la señora de Abraham Lincoln”. Publicado en abril de 1868, es decir, tres años después del asesinato de Lincoln, el título mismo del texto —Entre bastidores— es ya toda una declaración de intenciones. “Entre bastidores” puede significar sin tener contacto directo con el público, pero participando en el trabajo y en la toma de decisiones; sin trascender al espectador, es decir, de modo reservado y particular, sin que sea conocido por los demás. El enunciado, pues, parece indicar el claro propósito de la autora de desvelar información que conoce de primera mano, pero que hasta el momento ha permanecido oculta. A principios del siglo XXI los medios de comunicación de masas también han convertido este tipo de “exposées” en un hecho habitual que prolifera en los programas televisivos y en un género literario de reescritura biográfica que se podría resumir con la frase de “lo que nunca antes se había contado de…”. La exposición de estas realidades escondidas puede correr a cargo de periodistas profesionales o de aprendices de periodistas, si bien la más valorada y apreciada por el gran público —y explotada por los medios— es la realizada por personas allegadas a la “víctima”. Entre éstas cabe distinguir dos grandes grupos. Por una parte, los familiares y amigos; y por otra, aquellos que han mantenido una relación contractual con ella: desde chóferes, guardaespaldas, jardineros, profesores de disciplinas diversas o criados hasta secretarios personales. Las razones que pueden arrancarles estas confesiones públicas de verdades compartidas y consideradas íntimas obedecen, claro está, a infinidad de móviles, si bien, el provecho económico y la posible consecución de una fama efímera se suponen entre las principales.

La señora LincolnMathew Brady, 1861

Entre bastidores es, en un principio, un libro que pertenece a esta tradición. Sin embargo, Elizabeth Keckley no es la primera afroamericana que, habiendo pasado por la Casa Blanca, se propuso descubrir sus historias secretas. En 1840 Isaac Jefferson, un esclavo de Thomas Jefferson, dictó sus Memoirs of a Monticello Slave a Charles Campbell, si bien no fueron publicadas hasta 1951; y en 1865 apareció A Colored Man’s Reminiscences of James Madison de Paul Jennings. Keckley era consciente de los riesgos que corría al publicar una obra que giraba en torno a la vida privada de la que había sido la primera dama de la nación y así lo manifiesta en su presentación. Pero lo que en apariencia la empujó a escribir fue un claro propósito de refutar públicamente las calumnias vertidas por las diversas campañas difamatorias contra Mary Todd Lincoln, que habían corrido a cargo de prominentes estadistas y periodistas. Ahora bien, la novedad e importancia de Entre bastidores radica más que en el momento histórico de los Estados Unidos y en los personajes de los que habla, en el de que quién cuenta la historia, puesto que Keckley, una negra exesclava, se encontraba por razones de raza y de género política y socialmente excluida del propio discurso que utiliza. No es extraño, pues, que la recepción del libro fuese negativa y que la autora acabase siendo censurada tanto por blancos como por negros.

Los periódicos calificaron el libro de obra indecente, de basura cuyo único objetivo era el escándalo. La reacción de la principal implicada, Mary Todd Lincoln, tampoco se hizo esperar. En el momento en que la obra fue publicada rompió toda relación con Keckley, la que había sido, en sus propias palabras, “su querida Lizzie” y su más estimada amiga, y jamás volvió a querer saber nada de la que pasó a ser para ella “the colored historian”, la historiadora de color. Son muchos los críticos —a pesar de que, según Frances Smith Foster (2001), no se tienen pruebas fehacientes— que continúan manifestando que el hijo de la que había sido la primera dama de la nación, Robert Lincoln, presionó a los editores para que retiraran el volumen de circulación y que los amigos de la familia compraron las copias existentes en un intento de eliminar cualquier rastro de la impúdica publicación. La ira popular que provocó la obra se vio plasmada, además, en la aparición de una parodia titulada Behind the Seams; By a Nigger Woman Who Took in Work from Mrs. Lincoln and Mrs. Davis, de veintitrés páginas. Publicada en el mismo año de 1868 en Nueva York por la editorial National News Company, el registro de propiedad de esta obra va a nombre de un tal Daniel Ottolengul, en realidad Daniel Ottolengui, un escritor judío de Charleston, Carolina del Sur. El texto se incluye aquí traducido por primera vez al castellano en el Anexo (Entre costuras, por una negra que cosió para la señora Lincoln y la señora Davis), y fue reimpreso por Charles P. Everitt, un librero de Manhattan, en 1945 (Nelson 543). Behind the Seams reproduce muchos de los acontecimientos que cuenta Keckley, pero totalmente distorsionados por un exacerbado racismo, cuyo objetivo principal es ridiculizar la existencia misma de la autora negra que aquí aparece como “Betsey Kickley”. Consecuencia de todo ello fue que Keckley no sólo malogró lo que ella consideraba que era amistad con Mary T. Lincoln, sino que a los ojos de la élite para la que cosía su acción no encontró justificación y, según opinión de casi todos los estudiosos de su vida y obra, perdió muchas de las clientas para las que hasta el momento había trabajado, e incluso sufrió la condena de la comunidad afroamericana.

En 1931 el libro de Keckley se volvió a publicar sin pena ni gloria, si bien la crítica se hizo eco del volumen cuatro años más tarde, cuando David Barbee, un investigador especializado en la época de Lincoln, declaró que Keckley era un personaje ficticio y que nunca había existido, puesto que la autora de Entre bastidores había sido la reformista y periodista blanca Jane Swisshelm, amiga también de Mary T. Lincoln. Los especialistas afroamericanos reaccionaron inmediatamente para invalidar la opinión de Barbee; entre ellos, el reverendo Francis Grimke, quien había celebrado el funeral de la propia Keckley en 1907.

La desfachatez de la autora o su inexistencia física no fueron, sin embargo, las únicas acusaciones lanzadas contra ella. Desde los primeros momentos de publicación de Entre bastidores se dudó también de la autoría de Keckley. Frances Anne Rollin, afroamericana libre, biógrafa de Martin R. Delany y perteneciente a la burguesía negra, escribió un diario en cuya entrada del 16 de abril de 1868 anota: “Me he pasado por casa de Redpath. Me ha sugerido que escriba una narración sobre el tema del mestizaje. Primero acabaré lo que llevo entre manos. El señor Lee [William Lee y Charles Shephard eran editores afincados en Boston] me mostró el libro de la señora Keckley. Acabé de leérmelo antes de las cinco. Está bien escrito, pero está claro que no por la señora K.” (cit. Sterling 459). La yuxtaposición de ideas que hace Rollin parece apuntar hacia la conclusión de que Redpath —quien, como veremos, ayudó a Keckley a preparar el texto— pueda haber sido el verdadero autor del libro. El día 25 de junio añade: “He estado en las oficinas de Lee & Shepard. El señor Baker me trajo las entradas para la lectura de la señora Keckley. Lo mínimo que se puede decir es que fue muy floja. Se le ha pasado la hora de ponerse a hacer estas cosas, especialmente sin un buen profesor” (cit. Sterling 460).

La opinión de Rollin es importante puesto que abre paso al campo de la especulación en torno al grado de responsabilidad y control de Keckley sobre el producto final. Sus estudiosos difieren a la hora de concretar el grado de compromiso directo que la afroamericana tuvo a la hora de redactar y publicar el libro. Para Frances Smith Foster, buena parte de la responsabilidad de la desdicha que le sobrevino a Keckley corresponde a la persona que le ayudó a preparar el texto y al editor (1993: 127). El primero fue James Redpath y el segundo G. W. Carlton. James Redpath (1833-1891) había nacido en Inglaterra, pero en 1840 su familia había emigrado a los Estados Unidos. Desde principios de la década de 1850 había empezado a escribir artículos furibundos contra la esclavitud. Horace Greeley lo había descubierto y le había ofrecido un puesto como corresponsal del periódico que dirigía, The New York Tribune. Greeley había fundado este periódico en 1841 como órgano de prensa del partido whig, con la intención de convertirlo en uno de los primeros del país. Cuando Redpath se unió a la plantilla las ideas antiesclavistas de Greeley se habían intensificado, de manera que la línea ideológica de sus artículos se adaptaba perfectamente al radicalismo que el periódico sostenía. Insatisfecho por estar escribiendo sin tener experiencia directa de la institución esclavista, Redpath decidió ver con sus propios ojos el Sur. En marzo de 1854 inició el primero de sus tres viajes a los estados sureños. El segundo tuvo lugar en septiembre de 1954 y el último en la primavera de 1857. Ya del primero volvió a Nueva York convencido de que los esclavos estaban preparados para alzarse en rebelión contra sus amos. En 1855 viajó a Kansas, donde participó activamente en los acontecimientos políticos del estado y donde fundó un periódico llamado The Crusader of Freedom, en el que se comprometía a enrolarse como cruzado de la libertad hasta que la esclavitud dejara de existir. En mayo de 1856 conoció a John Brown (1800-1859), el abolicionista que había organizado un grupo armado para combatir a los esclavistas, unos días antes de que éste llevase a cabo la masacre de Pottawatomie Creek y fuese capturado. Fue entonces cuando descubrió que él y Brown compartían las mismas ideas radicales sobre el abolicionismo. El encuentro con Brown —a quien llamaría “caudillo predestinado de la segunda y más gloriosa Revolución Americana”— fue providencial para reafirmarlo en el extremismo antiesclavista que desde siempre había profesado. Después de la ejecución de Brown, Redpath escribió su biografía. Tras el encuentro epifánico con el “mártir de la Libertad”, Redpath se convirtió en uno de los principales promotores del proyecto de colonización afroamericana en Haití. En 1859 publicó una recopilación de sus artículos periodísticos que tituló, The Roving Editor, or, Talks with Slaves in the Southern United States.

Cuando estalló la Guerra Civil Redpath fue editor y corresponsal de guerra. Como editor inició la serie “Books for the Times”, donde publicó, además de Hospital Sketches (1863) de Louisa May Alcott, obras de marcado carácter reivindicativo negro, como The Black Man (1863) del escritor afroamericano William Wells Brown y Toussaint L’Ouverture (1863) de John R. Beard. En 1864 empezó a publicar otra serie de bajo precio destinada a los soldados y al público en general, que recibió el nombre de “Books for the Camp Fires”, donde aparecieron obras de Balzac y Hugo, además de Clotelle: A Tale of the Southern States de Brown y On Pickett Duty and Other Tales de Alcott, entre otras. Hacia finales de 1864 abandonó el trabajo editorial y empezó a trabajar como corresponsal de guerra en los ejércitos de la Unión. Al final de la contienda recibió el nombramiento de superintendente de Educación de Charleston, Carolina del Sur, donde acometió la reorganización de las escuelas. En esa misma ciudad fundó también el primer asilo de huérfanos negros. En 1868 emprendió un nuevo proyecto, el Boston Lyceum Bureau, más tarde conocido como el Redpath Bureau, una institución que se preocupaba de obtener conferenciantes para todos los ateneos del país y que llegó a ser la más importante de la nación. Redpath fue el representante de figuras literarias tan destacadas como Ralph W. Emerson, Julia Ward Howe y Mark Twain; y de políticos como Charles Sumner y Horace Greeley. Tal vez lo más irónico de su carrera sea el hecho de que al final de sus días acabase escribiendo las memorias de Jefferson Davis, el que había sido presidente de los estados confederados esclavistas. Inacabadas a la muerte del político, Redpath las completó con la ayuda de su viuda, Varina Owen Davis. Jefferson Davis, Expresident of the Confederate States of America: A Memoir by his Wife apareció publicado por Robert Belford, amigo de Redpath y el primero en comercializar libros en los grandes almacenes. Redpath, en fin, estuvo siempre interesado en explotar el potencial comercial de las ideas radicales, que vendía como productos populares.

Si se tienen en cuenta la carrera antiesclavista de Redpath y las posibilidades editoriales de que disponía no sorprende que Keckley, como otros afroamericanos, confiara en este hombre a la hora de escribir y publicar su libro. Las ideas del periodista y editor sobre lo que debía ser la lucha y el papel de los negros en los Estados Unidos explican la buena acogida que pudo dispensar a la narración de la modista. Si a ello se le suman las lucrativas posibilidades comerciales que encerraba una obra donde se exponían hechos que revelaban las verdades de la trastienda presidencial, se entiende que Entre bastidores fuese una obra prometedora tanto ideológica como económicamente. Por otra parte, como explica John Washington (236), Keckley le prestó su epistolario con Mary Todd Lincoln, puesto que él se ofreció para ayudarla a elegir los pasajes más convenientes que se deberían inserir en el texto. Sin embargo, Redpath no sólo no le devolvió jamás las cartas, sino que las publicó tal cual en Entre bastidores, y por lo que parece sin el consentimiento de Keckley. No cabe duda, como se demostró tras la publicación, de que el apéndice con las cartas transformó el significado del libro y lo convirtió para los lectores de la época en una obra indecorosa.

Por lo que respecta al editor, G. W. Carlton, era muy conocido no sólo por publicar libros sensacionalistas de gran éxito, sino por corregir los originales para que cumpliesen los objetivos comerciales que él se había marcado. Como explica Washington (231-232), Carlton empezó a hacer propaganda del libro antes de que saliera. Al principio, el 1 de abril de 1868, lo promocionó como autobiografía; pero en cuanto vio la luz los nuevos anuncios de la obra pasaron a subrayar únicamente el carácter de misterio descubierto: “Confidencias de la Casa Blanca o Entre bastidores”; y dos meses más tarde: “Entre bastidores, las importantes y sensacionales revelaciones de la señora Keckley, 2 dólares”. De ahí que para Foster (2001: xv), el libro sea ejemplo del poder de la prensa a la hora de crear, manipular y canalizar formas de leer, de escribir y de pensar.

En una recensión publicada el 18 de abril de 1868, titulada “Indecent Publications”, el New York Citizen dijo del libro que era una obra “burda y desvergonzadamente indecente…, una ofensa sólo comparable al acto de abrir las cartas de los demás, escuchar detrás de las puertas, o al más vil de los espionajes que desentierra secretos de familia con vistas a chantajear a sus desafortunadas víctimas” (cit. Foster 1993: 128). La respuesta de Keckley no se hizo esperar y apareció el 25 de abril: “Mantengo que todo lo que he escrito de la señora Lincoln ha ido encaminado a colocarla en mejor lugar del que ocupaba antes. Para ver con qué saña e insolencia ha sido atacada sólo es necesario leer algunos números de distintos diarios norteamericanos, el Citizen incluido… Que se lea mi libro junto con algunos extractos de los periódicos más respetables e importantes del país, y si entonces se decide que he insultado a la señora Lincoln, acataré con sumisión el veredicto. El lector imparcial de mi obra, si no me equivoco, también estará de acuerdo en que no ha sido escrito con el espíritu del ‘criado negro resentido’”. Sin embargo, para este “lector imparcial” los intentos de Keckley por defenderse caen necesariamente en saco roto. Y es que, en realidad, en Entre bastidores la modista afroamericana descose con pericia inigualable las telas que cubren a la que fuera primera dama de la nación, dejándola desprovista de cualquier adorno, aderezo e incluso protección.

***

El volumen de Keckley va más allá de las simples coordenadas marcadas por el género de la “exposée”. Entre bastidores es, a la vez que una autobiografía de la propia autora, la exesclava Elizabeth Keckley —lo que Foster denomina una “apologia pro sua vita” (1993: 131)—, una biografía aparentemente reparadora de Mary Todd Lincoln; pero también es una memoria de la Guerra Civil desde el centro neurálgico de la Casa Blanca, y una biografía de la vida privada y familiar del presidente Lincoln dentro de ese espacio doméstico y político. Para entender Entre bastidores, su importancia e impacto, se ha de saber, en primer lugar, quién o quiénes se hallan implicados en esa trama. La primera en aparecer es, naturalmente, Elizabeth Keckley; la segunda, Mary Todd Lincoln.

De esclava a modista de la corte republicana

La mayor parte de datos biográficos que conocemos de Elizabeth Keckley aparecen en Entre bastidores. Nació esclava en Dinwiddie Court-House, Virginia, a principios del siglo XIX. La fecha del nacimiento varía según las fuentes bibliográficas que se consulten. Las fechas que se barajan van desde 1818 a 1840, si bien las más ajustadas que proponen los estudios más recientes son las de 1824 ó 1825. Su madre, Agnes, pertenecía a la plantación del coronel Armistead Burwell, mientras que su padre, George Pleasant Hobbs, pertenecía a un hombre llamado Grum, por lo que ella recibió en su niñez el nombre de Elizabeth Hobbs. Sin embargo, de labios de su propia madre moribunda se enteraría ya de mayor de que su verdadero padre biológico no había sido George sino el amo Armistead Burwell.

El primero de los muchos episodios amargos que jalonaron su infancia fue la separación definitiva de su padre, al trasladarse el propietario de éste al Oeste. Sólo a través de cartas pudo su madre continuar una relación que jamás volvería a poder ser de convivencia. A la edad de catorce años Burwell la envió a trabajar a casa de su hijo Robert, que ejercía como ministro y cuya esposa no lograba hacer frente sola a las obligaciones domésticas. Con la nueva familia de Robert Burwell la joven se trasladó a Hillsborough, Carolina del Norte, habiéndose de separar de su madre y de sus amistades más cercanas. En estas nuevas circunstancias empezó a sufrir un trato vejatorio por parte del maestro del pueblo, cuyas palizas sin motivo provocaron el escándalo de los vecinos. Estas torturas sirven de analogía de lo que es el acto de la violación en los textos autobiográficos de afroamericanas que conservamos. Como explica Sabine Sielke, la violación ha sido históricamente más fácil de probar cuando aparece como castigo físico, puesto que entonces las marcas y cicatrices que se dejan sobre la piel de la víctima se transforman en un texto que puede ser leído e interpretado (26). Durante estos años también sucedió un segundo episodio importante y execrable en la vida de la joven esclava: la persecución que durante cuatro años sufrió de manos de un hombre blanco llamado Alexander Kirkland, vecino y amigo de los Burwell. Como explica Foster (2001: xxi), cuando después de la Guerra Civil Keckley solicitó una pensión dejó por escrito que estaba casada con Kirkland, pero —como ratifica John E. Washington— lo lógico, teniendo en cuenta las relaciones que los blancos establecían con las jóvenes negras es que Burwell permitiera la explotación sexual de Keckley por parte de Kirkland.

En Entre bastidores Keckley presenta a una narradora que admite haber sido víctima de la violencia sexual, al tiempo que corre un velo ante la confesión de ésta. Este negarse a hablar de los aspectos sexuales de su vida forma parte de una estrategia importante, seguida por las afroamericanas, que Darlene Clarke Hine denomina “el culto de lo secreto” dentro de una “cultura del encubrimiento”, y cuyo objetivo principal es mantener la cordura en el seno de una sociedad opresora (294). Keckley, al igual que Harriet A. Jacobs, escribía una obra que, además de propaganda proafroamericana, era también medio de autolegitimación, por lo que uno de los problemas con que se enfrentaba era cómo contar/confesar a un público lector mayoritariamente blanco que había sido violada al tiempo que seguía siendo una mujer respetable. Como explica Sabine Sielke, el problema era cómo evitar que sus bien intencionadas confesiones reforzaran la imagen de mujeres perdidas, imagen que intentaban borrar con esas mismas confesiones (22). Keckley, de una manera completamente diferente a Jacobs, resume sucintamente las consecuencias de su violación y explotación sexual con la frase “yo…, yo me convertí en madre”. La aparentemente torpe repetición del “yo” es significativa: proporciona ambigüedad a la confesión, indica la “duplicación” existente en el embarazo y la escisión sufrida por la violada. Además, el tartamudeo subraya la inexistencia de un término apropiado para describir la violencia sexual padecida por la esclava (Sielke 26).

Dieciocho meses después del nacimiento de su hijo, a quién llamó George como aquel que pensaba que había sido su verdadero padre, Kirkland falleció, y la joven esclava y el bebé fueron enviados a vivir con la hija de Armistead Burwell, el amo de su madre. Fue entonces, cuando la vida de la esclava tomó un nuevo rumbo al instalarse en casa de Anne Burwell y de su esposo Hugh A. Garland, abogado y comerciante, quienes ante las dificultades económicas que estaban atravesando se trasladaron a la ciudad fronteriza de St. Louis, Missouri, junto con Agnes, Keckley y el pequeño George, hacia 1845. Las penalidades que amenazaban a la familia impulsaron a los amos a intentar arrendar a Agnes. Como Keckley cuenta, ante la perspectiva de que mandaran a su madre a trabajar fuera, ella decidió dedicarse a coser para mantener a la familia blanca. Su trabajo como costurera llegó a ser tan apreciado que sola fue capaz de proveer para los diecisiete miembros que componían el núcleo familiar durante más de dos años. Al tiempo que su labor profesional prosperaba y ayudaba a sacar a los Garland a flote, Keckley se dio cuenta de que en unos cuantos años lo que ganaba también le permitiría ahorrar lo suficiente para comprar su libertad y la de su propio hijo, que Garland le ofrecía por doce mil dólares. Después de la muerte de Garland, sus herederos respetaron el contrato y, con la ayuda de algunas clientas que le prestaron una parte de la cantidad, Keckley efectuó la compra en 1854.

En St. Louis la joven había vuelto a relacionarse sentimentalmente con James Keckley, un exesclavo que se hizo pasar por libre y con quien se casó en 1852 y convivió durante ochos años, hasta que su afición al alcohol y su parasitismo la decidieron a separarse de él. En Entre bastidores Keckley hace uso de la misma discreción que había mostrado para hablar de ciertos episodios relacionados con su explotación sexual a la hora de hablar de su vida matrimonial: “Con la escueta explicación de que viví con él ocho años de mi vida, deseo que la caridad lo cubra con el manto del silencio” (capítulo III). Para Sielke, este silencio indica que la indefensión en la que la esclavitud hundía a los afroamericanos en general coexistía con una gran opresión sufrida por las mujeres negras a manos de sus compañeros (27). Sin embargo, debido a la intencionalidad política de su texto, lo que Keckley no está dispuesta a hacer, como tampoco otras narradoras afroamericanas, es denunciar al hombre negro, airear los conflictos personales delante de un público blanco más que pronto a utilizar estas confesiones escritas para apoyar la política racial blanca de sojuzgamiento.

Durante ese tiempo su trabajo como costurera fue haciéndole ganar cada vez más clientela y prosperar de tal manera que Keckley pudo devolver los préstamos que la habían ayudado a comprar la libertad de ella y de su hijo. En esta época es también cuando la joven, miembro de la Primera Iglesia Baptista Africana, que tenía una escuela secreta para negros, colaboró como maestra tras la tapadera de las clases de costura. Es muy probable que su hijo George fuera uno de los estudiantes puesto que hacia 1859 fue admitido en la Universidad Wilberforce en Xenia Springs, Ohio. Tras la aprobación en 1851 de la ley del esclavo fugitivo, un grupo de ministros de la Iglesia Episcopal y Metodista se había reunido en Cincinnati, Ohio, para debatir el futuro de la educación de los afroamericanos y en 1856 se había fundado la Universidad Wilberforce, llamada así en honor al abolicionista británico del siglo XVIII Lord William Wilberforce. Esta institución sería el tercer centro educativo negro abierto en el país antes de la Guerra Civil, junto con los institutos Cheyney y Ashmum (luego Lincoln).

Como indica Foster (2001: xxix), parece ser que hacia 1860 Keckley se había convertido en una leyenda en la ciudad. Sin embargo, todos sus familiares se encontraban lejos. La viuda de Garland se había ido a Vicksburg, Mississippi, llevándose a la madre de la exesclava consigo, su hijo estaba estudiando y ella se había divorciado. Esto es lo que quizás la animó a dejar St. Louis y a trasladarse a Baltimore, Maryland, donde intentó establecer una nueva academia de confección. La estancia en esta ciudad fue relativamente breve y se desconocen las causas por las que decidió marcharse a Washington. Es posible que en Baltimore sus expectativas de encontrar jóvenes negras interesadas en la costura no se vieran cumplidas o tal vez que las perspectivas de hacerse un hueco entre las modistas de la capital que cosían para las grandes damas del gobierno la impulsasen a buscar nuevos horizontes profesionales más prometedores.

A pesar de que la crisis sobre el debate de la esclavitud estaba a punto de explotar en una guerra civil, hay que señalar que hacia 1860 la situación de los afroamericanos había mejorado sensiblemente desde principios de siglo. En cinco estados de Nueva Inglaterra los hombres negros disfrutaban del derecho del sufragio; en Massachussets, por ejemplo, se les permitía viajar en vagones de primera y en Nueva York sus hijos podían asistir a las escuelas públicas. Sin embargo, estos mínimos privilegios educativos y en el campo de los derechos civiles no ocultaban el retroceso que estaba sufriendo la población afroamericana en el campo económico, donde se les estaba limitando progresivamente el acceso a las fábricas, al tiempo que se enfrentaban a una competencia cada vez más feroz con los inmigrantes irlandeses por la captación de trabajos no especializados que tradicionalmente habían desempeñado ellos. Dado que las oportunidades de empleo para los afroamericanos se estaban reduciendo, la remuneración económica que las mujeres podían conseguir se hizo paulatinamente más decisiva a la hora de colaborar en la supervivencia familiar. Como explica Dorothy Sterling, en las áreas urbanas ocho de cada diez mujeres trabajaban fuera del hogar, en su mayoría ocupadas en tareas de lavandería y servicio doméstico, un quince por cien eran modistas y peluqueras, y otro cinco por cien regentaban pensiones o pequeños negocios. En los periódicos negros de la época aparecían anuncios de modistas ofreciendo sus servicios. Es muy posible que Keckley también se anunciase de la forma que sigue:

VESTIDOSCAMISAS, BORDADOS Y ACOLCHADOS DE MODA

Sras. F. A. Hamilton, D. A. Newton,y señorita A. M. HamiltonCalle Navy, nº 187 de Brooklyn.Se cortan vestidos de señora y de niño, se confeccionansiguiendo los estilos más de moda y se garantiza el entallado.

Se hacen CAMISAS de todos los modelos, confecciones sencillas ypulcras; se garantiza la durabilidad de las prendas.BORDADOS realizados con rapidez yACOLCHADOS terminados con eficiencia.Se solicita clientela.

A su llegada a Washington Keckley empezó a relacionarse con la élite profesional negra. Como deja claro en Entre bastidores, se relacionó con buena parte, si no con todos, los componentes de la burguesía afroamericana, que asistían a la Iglesia Presbiteriana de la calle 15, toda una institución dentro de la lucha antiesclavista y promotora de los derechos de los negros. Keckley, además, se instaló en una pensión regentada por la familia Walker Lewis, el lugar de más categoría frecuentado por los más distinguidos nombres de color. Además, su taller de confección, como indica Foster (2001: xxxii), se encontraba al lado de la peluquería de Madam Estern, que también contaba con la clientela negra más selecta de la ciudad. Al final de su narración y, como indica también en el prefacio, Keckley informa el lector de que su dirección actual se encuentra en el número 14 de Carroll Place, domicilio de la señora Amalia Lancaster de Nueva York, una peluquera con clientes de renombre. Como se ha señalado con anterioridad, en esos momentos los barberos, peluqueras, modistas y mayordomos negros formaban una élite profesional dentro de la población afroamericana por su relación con las capas más altas de la comunidad negra y blanca.

En breve tiempo Keckley, además, se ganó una numerosa clientela entre las esposas, hijas y hermanas de la élite económica y política de Washington. Entre ellas se encontraba la esposa del que llegaría a ser presidente confederado, Varina Davis. La exesclava estableció una relación muy personal con la futura primera dama de la Confederación, en aquellos primeros momentos en la capital, de manera que estos contactos la ayudaron para pasar a formar parte de “lo mejorcito de la sociedad libre negra” (Foster 2001: xxxix). La valía profesional de la costurera queda reflejada en el ofrecimiento que la señora Davis le hizo para que volviese al Sur con ella en el momento en que la crisis bélica estalló. Sin embargo, Keckley prefirió permanecer en el Norte y, poco tiempo después, fue elegida por la señora Lincoln para que pasase a ocuparse de su vestuario. Según su propio relato, la relación contractual que la exesclava estableció con la ya entonces primera dama de la nación fue más allá de los límites establecidos por las tareas de confección, y de esa manera la modista se convirtió progresivamente en asesora de imagen, enfermera, consejera espiritual, amiga y cómplice. La adquisición de estos distintos roles a lo largo de sus años en la Casa Blanca, la superposición de papeles, la dependencia creciente de la señora en la empleada, la identificación de la empleada con la señora y la traición final a la señora son algunos de los temas que Elizabeth Keckley hilvanará en el tapiz textual de Entre bastidores, que tiene el interior de la Casa Blanca por escenario principal.

Sobre la vida que la modista llevó fuera del recinto presidencial las noticias que ella misma proporciona en el libro son vagas y difusas, y no les presta la atención que cabría esperar para poder complementar cabalmente sus andanzas. Lo que es indudable es que Keckley pertenecía a la burguesía negra de Washington y se relacionaba acorde a unos principios que regían su inclusión dentro de este estamento. De entre los incidentes que componen esta vida dentro de la comunidad negra cabe destacar su papel como fundadora de la Asociación para la Ayuda a los Esclavos Refugiados. Tras el estallido de la guerra el gobierno federal no permitió el alistamiento militar de los negros. A los esclavos sureños que empezaron a llegar cruzando las líneas confederadas a territorio unionista se les llamó “contrabando”. Entre las muchas mujeres afroamericanas que se movilizaron inmediatamente para ayudar a estos refugiados en la ciudad de Washington se encontraban Harriet A. Jacobs y Elizabeth Keckley. Mientras Jacobs se hallaba en la primavera de 1862 en Pennsylvania intentando hacer propaganda de su Incidents in the Life of a Slave Girl (Peripecias en la vida de una joven esclava [volumen número 2 de la Biblioteca de Autoras Norteamericanas]), recibió la noticia de que sus servicios y los de su hija se requerían en la capital. Hacia 1863 se habían concentrado allí unos tres mil quinientos refugiados, que hacia el final de la contienda llegaron a la cifra de cuarenta mil. En agosto de 1862, en el mismo momento en que Keckley da comienzo a su capítulo VII, “Washington durante 1862 y 1863”, Jacobs escribía una larga carta a William Lloyd Garrison, el abolicionista director del periódico antiesclavista Liberator, en la que le exponía los problemas con que se enfrentaban: “He visto con mis propios ojos cómo los hombres, mujeres y niños viven amontonados sin distinción de edad ni sexo. Algunos se encuentran en una situación lastimosa. Muchos están enfermos de sarampión, difteria, escarlatina y fiebres tifoideas. Algunos tienen la suerte de poseer algunos trapos sucios con los que taparse; otros, sin embargo, no tienen nada más que el puro suelo para dormir. No paran de llegar a todas horas, incluso a altas horas de la noche, de manera que el superintendente apenas da abasto sólo con apuntar el nombre de todos los que llegan y se marchan. Tiene, además, la oficina abarrotada de gente que viene a arrendar a estos desgraciados. A las mujeres sin niños se les paga cuatro dólares al mes y a las que tienen un hijo dos dólares y medio o tres. A los hombres se les paga diez dólares mensuales. A muchos de ellos, acostumbrados a trabajar en el campo y a vivir al aire libre, les resulta insoportable habitar en estos edificios tan hacinados de gente y tan cerrados. Los niños pequeños se deliran como pajaritos por corretear a sus anchas. Es casi imposible mantener el lugar en unas mínimas condiciones de limpieza, puesto que todos los días llegan gentes hambrientas, medio desnudas y enfermas… Algunos de ellos están tan animalizados por la esclavitud que no saben comportarse como gente civilizada. No conocen más que el uso de la azada, del arado y del látigo del capataz. Tened paciencia con ellos. Vosotros habéis contribuido a convertirles en lo que son. Enseñadles, pues, a ser civilizados. Se lo debéis y comprobaréis que están ávidos de aprender como lo está cualquier pueblo que llega aquí embrutecido por la opresión” (cit. Sterling 246-247). Ante esta desesperada situación, Keckley organizó The Contraband Relief Association, que luego se convirtió en la Freedmen and Soldiers’ Relief Asociation of Washington, cuando se permitió a los afromericanos alistarse en el ejército de la Unión.

Desde su posición de afroamericana comprometida con la lucha racial y como integrante del círculo privado de los Lincoln, Keckley colaboró todo lo que pudo para facilitar el acceso de algunas personalidades negras al Presidente. Sin embargo, en Entre bastidores mantiene un silencio sepulcral respecto a este papel de intermediaria o mediadora. De hecho, fue ella quien ayudó a la activista Sojourner Truth a obtener una entrevista con Lincoln en el otoño de 1864, como explica la principal biógrafa de Truth, Nell Irvin Painter (203-204). En el momento de la publicación del libro, Keckley gozaba de una notable reputación entre los miembros de la burguesía negra de Washington. No sólo era ejemplo, como otros muchos de su clase, de cómo gracias al esfuerzo personal había podido ascender económica y socialmente, sino que además su oficio como modista y el ser dueña de un taller de costura le habían permitido tener acceso a los círculos más restringidos de la “aristocracia” norteamericana. Entre sus amigos y conocidos se hallaban Frederick Douglass, Henry Highland Garnet, Martin Delany, algunos congresistas y muchas mujeres negras, entonces destacadas y a las que la historia afroamericana iba a reservar un papel crucial, como las maestras de las doce escuelas negras del distrito de Columbia, Sojourner Truth, Maria A. Stewart, Frances A. Rollin y, sin duda alguna, la misma Harriet A. Jacobs y su hija. Keckley era además miembro destacado de la Iglesia Presbiteriana de la calle 15 y había colaborado en muchos de los proyectos sociales y educativos de la población de refugiados negros que habían llenado Washington durante la guerra.

Cuando Mary T. Lincoln recurrió a ella para que le ayudara en la venta de su vestuario y estalló el escándalo, Keckley pensó que el material que había estado recogiendo con la intención de escribir algún día su autobiografía podría ahora articularse de alguna manera para, tal y como manifiesta en la presentación de Entre bastidores, reivindicar la inocencia de la señora Lincoln y de paso también la suya propia. Sin embargo, como se analizará más tarde, los motivos que la impulsaron a escribir y revelar lo que se hallaba “entre bastidores” fueron más allá de la defensa pública de la primera dama.

La publicación de Entre bastidores y el revuelo que se armó en torno al libro y a su autora provocaron que la figura de Keckley se desvaneciese de la crónica histórica. Parece ser que volvió a Washington e intentó recuperar su taller de costura, pero que el escándalo que había producido su obra mermó su reputación y las posibilidades de atraer nueva clientela de alcurnia. Según datos que aporta Foster (2001: xxxix), en 1880 el periódico de Washington People’s Advocate incluía un anuncio pagado por ella en el que solicitaba “Tres aprendizas dispuestas a aprender costura en seis meses”. También, en la página dedicada a los ecos de sociedad del diario, se reflejaba el regalo que Keckley había hecho como presente de bodas a los señores Estern de “unos pendientes que habían sido propiedad de la señora del presidente Lincoln”. La modista continuó asistiendo a la Iglesia Presbiteriana de la calle 15 donde, según cuenta el reverendo que ofició su funeral en 1907, Francis Grimke, las jovencitas acudían sólo para admirar a aquella señora tan elegantemente vestida. En 1892 el obispo Daniel Payne, presidente de la Universidad Wilberforce, la contrató para el puesto de directora del departamento de Hogar de esta institución educativa. Los últimos años de su vida, sin embargo, están sumidos en el más profundo de los misterios. La información que se tiene apunta a su protagonismo en la fundación de un Hogar de Acogida para Mujeres y Niños Negros y su muerte allí a la edad de ochenta y cuatro años. En una entrevista publicada el 6 de julio de 1901 en el Minneapolis Register, Keckley manifestó: “He sido siempre honrada y no he tenido nunca ninguna avaricia… En la época en que los secretos valían su peso en oro, y no había mucho oro, yo jamás desvelé ninguno de los que se me habían confiado”. Ahora bien, cuando decidió publicar Entre bastidores, la ayuda recibida por dos periodistas sí la había traicionado. En sus propias palabras: “Publicaron muchas cosas que no se debían haber publicado; muchas cosas que causaron mucho daño, porque no eran ciertas” (Foster 2001: xliii). Lo cierto, sin embargo, es que Keckley firmó, publicó, intentó promocionar su libro con algunos actos de presentación y lo defendió ante las críticas que recibió, pruebas más que suficientes que desmienten la supuesta manipulación de la que ella se intentó hacer víctima y que reivindican sus intenciones como autora.

Mary Todd Lincoln, la primera dama de la nación

No existe en toda la historia de los Estados Unidos una pareja en la que el marido haya sido tan mitificado y la mujer tan calumniada como la formada por Abraham Lincoln y Mary Todd Lincoln. Si Lincoln alcanzó desde el mismo momento de su muerte las cumbres más excelsas de la gloria, su esposa Mary se vio lanzada a las profundidades más tenebrosas e inmundas del averno crítico. Si él fue santo, ella hereje; si él fue padre de la patria y del sentir democrático, ella esbirro de las libertades republicanas; si él fue protector y padre generoso de todos los norteamericanos, ella arpía egoísta y loca. Todo ello porque Mary T. Lincoln fue una mujer que no se avenía a las rígidas convenciones sociales de su tiempo, como tampoco lo hicieron, por cierto, otras mujeres relacionadas con la política del momento: la reina Victoria de Inglaterra, la reina Isabel II de España o la emperatriz Eugenia (de Montijo) de Francia.

Mary Ann Todd nació el 13 de diciembre de 1818 en Lexington, Kentucky. Cuarta de siete hermanos, vino al mundo en el seno de una distinguida familia de la ciudad formada por Robert Smith Todd y Eliza Parker. Su madre falleció en 1825 y su padre se volvió a casar al año siguiente. En total, Todd llegaría a tener dieciséis hijos: siete de su primera mujer y nueve de la segunda, Eliza Humphreys, la madrastra con quien Mary nunca llegó a llevarse bien. El padre, contrariamente a lo que pensaban muchos hombres en la época, creía que las mujeres debían recibir la mejor educación posible, por lo que la joven Mary empezó a asistir a la Shelby Female Academy de la ciudad en 1826, iniciando de esta manera unos estudios que se prolongarían durante los nueve o diez años siguientes. En esta academia, en régimen de interna, fue siempre una alumna distinguida, a la que le gustaba participar en las obras escolares y aprender francés. En 1832 su admirada y querida hermana mayor Elizabeth contrajo matrimonio con Ninian Wirt Edwards —hijo de un senador y, más tarde, gobernador de Illinois— y se mudó a Springfield, Illinois. En este mismo año Mary entró en el colegio femenino de Madame Victoire Mentelle, en las afueras de Lexington. En 1837 Mary pasó tres meses en casa de su hermana y en el otoño empezó a trabajar como profesora en la academia de Sarah Ward. Ambiciosa, diligente y culta, en 1839 se marchó de la casa paterna y se trasladó a vivir con su hermana Elizabeth, integrándose en los círculos sociales más selectos de la ciudad.

En Springfield conoció a uno de sus primeros galanes, Stephen A. Douglas. Pero sería Abraham Lincoln quien conquistaría su corazón en 1839. El joven abogado se sintió cautivado por la encantadora y culta Mary, por lo que se lanzó en cuerpo y alma a hacerle la corte. Tras un tiempo de noviazgo, que no recibió el beneplácito de la familia de Mary, y con la fecha de la boda fijada, Lincoln le pidió romper el compromiso el 1 de enero de 1841. Él tenía treinta y un años, experiencia laboral como abogado y unas rentas respetables, si bien dentro del ambiente en el que se movía Mary se le tachaba de advenedizo. Parece ser que el humilde origen social de Lincoln, que de tanto valor le sería en la política de los años venideros, fue el impedimento principal ante la hermana y cuñado de la joven, que consideraban que este pretendiente estaba por debajo del nivel social que ella se merecía. Como explica el historiador Charles B. Strozier, contrariamente a la imagen mítica que se hizo circular tiempo más tarde de él, Lincoln poseía un sentimiento innato de superioridad y una gran ambición que le proporcionaron la fuerza necesaria para avanzar en el camino de la política. El secretario de Lincoln durante la Guerra Civil, John Hay, afirmaría que era “absurdo decir que era un hombre modesto. Ningún gran hombre lo es. Fue su arrogancia intelectual y el total convencimiento de su superioridad lo que hombres como Chase y Sumner no pudieron nunca perdonarle” (11). Esa ambición desbordante fue alentada por Mary desde el principio de una relación que se cimentó sobre intereses comunes, siendo los políticos los principales.

En 1842, tras un año repleto de incidentes e intentos de reemprender el compromiso, Lincoln y Mary se casaron de una manera poco tradicional una tarde lluviosa del 4 de noviembre, en casa de los Edwards. Para la historiadora Kathryn Kish Sklar, el matrimonio de Mary representa en cierta manera el ejemplo por antonomasia de la historia romántica decimonónica de unión por amor (32). En un principio los Lincoln se establecieron en una pensión de Springfield, la Globe Tavern. En 1843 nació el primero de sus cuatro hijos y el único que sobreviviría a su madre, Robert, a quien Mary puso el nombre de su padre. Después de este primer nacimiento, el futuro presidente empezó a llamar a su esposa “Madre”, y en otras ocasiones “Molly”. Ella por su parte, le solía llamar “señor Lincoln” y también “Padre”. A finales de aquel año la familia se trasladó a una casa alquilada de tres habitaciones en el número 214 de la calle South Fourth de la ciudad, que cambiarían por otra de su propiedad, situada en la esquina de las calles Eighth y Jackson, en 1844. A partir de ese momento, como indica Jean H. Baker, Mary desaparece de la escena bajo el peso de las tareas domésticas. Sin embargo, de forma totalmente diferente a las damas de la burguesía norteamericana, que confiaban estos menesteres a esclavas o a muchachas irlandesas que importaban de Nueva York a través de la Women’s Protective Emigration Society, y en contradicción con el retrato que de ella pinta Keckley, Mary, a lo largo de toda su vida (y los años pasados en la Casa Blanca no fueron ninguna excepción), realizó más faenas en el hogar que lo su posición económica o su propio marido aconsejaban.

Además de cocinar y limpiar, Mary también confeccionaba mucha de la ropa que usaba su familia. Su vida transcurría en un momento de transición en el que algunas de las prendas que tradicionalmente se hacían en casa se podían adquirir ya en las tiendas. En lo que respecta a su propio vestuario, sin embargo, siempre quiso destacar. Como correspondía a su posición social de dama de clase media, normalmente compraba primero la tela en una tienda para luego contratar a una modista que le cortase y confeccionase lo que ella quería. Después de las pruebas, era ella la que complementaba el vestido con lazos, encajes, puntillas y cintas. Por la manera en que Baker describe sus gustos, parece ser que era muy quisquillosa a la hora de elegir colores y que le encantaba recargar con adornos las prendas de manera que sus vestidos, al igual que sus tocados, llegan a pecar de artificiosos e incluso de algo churriguerescos. De ahí que quepa preguntarse hasta qué punto gozó de libertad Keckley para diseñar el vestuario de aquella primera dama acostumbrada a decidir y a saber muy bien qué quería.

Durante esos años Lincoln se convirtió en un abogado y político de un cierto renombre y en 1846 fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En ese mismo año nació su segundo hijo, Edward (Eddie), y en 1847 se trasladaron a vivir a Washington, si bien en 1848, tras un viaje por el estado de Nueva York, Mary y los niños regresaron definitivamente a Springfield, adonde en 1849 volvió Lincoln tras la finalización de su cargo. En este año se sucedería la primera de las muchas tragedias que jalonarían la vida de esta mujer. En julio su padre falleció víctima de una epidemia de cólera y en febrero de 1850 murió Eddie de difteria, sin haber llegado ni siquiera a los cuatro años de edad. En un intento, tal vez, por compensar la pérdida del hijo, Mary se quedó inmediatamente embarazada y a finales de diciembre de aquel mismo año nació el tercero de sus vástagos, William (Willie), y en 1853 Thomas (Tad).

Según Sklar, la manera en que Mary Lincoln asumió las limitaciones de la vida familiar es ejemplo de una estrategia seguida por muchas mujeres victorianas, que la historiadora denomina como “compromiso total con el esposo y los hijos” (21). Sin embargo, en el comportamiento de Mary se detecta ya un modelo moderno de procreación en el que parece ser que el esposo cooperó, puesto que supo y pudo mantener un control más firme y espaciado de sus embarazos, que finalizaron a la edad de treinta y cinco años, cuando otras mujeres seguían teniendo hijos hasta mediados los cuarenta. Tanto Lincoln como Mary no sólo estuvieron de acuerdo en el número y momento de los embarazos, en aras de una vida más confortable para la familia, sino también en la manera de criarlos, con una educación que llegó a escandalizar a buena parte de familiares y conocidos. Los Lincoln se distinguieron por mimar y malcriar a su prole. Es posible que el hecho de haberse quedado los dos sin madre a muy temprana edad les impulsara a grados de permisividad inauditos para la época.

Ahora bien, la entrega total de Mary al esposo y a los hijos le generó, además de muchas alegrías, también muchos traumas. El apasionado amor con que quería a sus retoños hizo que le resultase muy difícil superar la muerte del pequeño Eddie en 1850. Las convenciones sociales requerían que los signos más desesperados del duelo no traspasasen el umbral doméstico, pero en el caso de Mary esto no fue nunca así. En esta ocasión y en las otras tres que le depararía el destino, lloró desgarrada las muertes de sus hijos y esposo, rompiendo incluso para aquella época los rituales más tradicionales. Mary Lincoln no aceptó jamás que la muerte le arrebatara a aquellos que más quería y en su desesperación se revolvió contra su sino y contra Dios. De hecho, Sklar afirma que fue después de esta primera pérdida, contando treinta y dos años, cuando Mary “empezó a perder el control de su vida”, pues el buen talante y las dotes organizativas que la habían caracterizado hasta entonces desaparecieron y se convirtió en una persona temerosa, caprichosa y colérica (32).

En 1854 los intereses de Lincoln se centraron en la política, rumbo que Mary animó en todo lo que pudo. Sklar señala que todas las actividades de Mary fuera del ámbito doméstico estuvieron encaminadas a reforzar a su marido como centro único de su vida (33). Interesada desde joven en el mundo de la diplomacia, tras su matrimonio la joven canalizó todas sus expectativas en la carrera de Lincoln. Para ella la doctrina decimonónica que dictaba que los hombres y las mujeres estaban destinados a ocupar espacios diferentes no contó nunca (Sklar 34). Mary participó en el terreno político con la justificación de que lo hacía por el bien de su marido, un comportamiento que le valió no pocos enemigos durante los años en la Casa Blanca. Como ella misma expresó en una de sus cartas, Abraham Lincoln era su “amante—esposo—padre, lo es todo todo para mí—realmente es mi vida entera” (Sklar 34).

El sueño de los Lincoln era alcanzar la presidencia de la nación, lo que empujó a Mary a convencer a su esposo para que rechazara el nombramiento de gobernador de Oregón. En 1856 Lincoln recibió apoyo para presentarse como candidato a la vicepresidencia republicana. Con el debate sobre la cuestión de la esclavitud cada vez más candente, se preocupó de que no se le tomara por abolicionista radical, puesto que esta posición mermaría sus posibilidades de hacer carrera. En 1858 protagonizó una serie de debates contra Stephen A. Douglas (1813-1861), el candidato demócrata, sobre el tema de la esclavitud. Mary inició su propia campaña ante quien quisiera escuchar lo que su “alto hombre de Kentucky” tenía que decirle al “diminuto gigante”. Lincoln resultó, sin embargo, vencido por Douglas, si bien los debates le proporcionaron una cierta popularidad a escala nacional. Como explica Baker (156), en abril Mary hizo frente a la desilusión que le causó la derrota a su manera: comprándose tela y complementos para hacerse un nuevo vestido. En julio el vestido, confeccionado por la señora LaBarthe, una modista de origen irlandés de Springfield que se hacía llamar por su nombre francés como reclamo comercial, le costó a Lincoln treinta y ocho dólares. En 1859 se gastó casi doscientos dólares en ropa, una cantidad estrambótica si se tiene en cuenta que el coste de uno de sus vestidos ascendía a lo que ingresaba una familia normal en dos meses. La información que proporciona Baker sobre los hábitos de compras de vestuario que Mary —una mujer que anhelaba compararse con las elegantes damas de Nueva York y Washington, y no con las pueblerinas de Springfield— acostumbraba a hacer antes de llegar a la Casa Blanca, ayudan a entender su comportamiento durante el período presidencial como la continuación de una tendencia iniciada con anterioridad y exacerbada, claro está, por la preeminencia de la posición que ocupó como primera dama de la nación.

En 1860 Lincoln se presentó como candidato a presidente de los Estados Unidos por el partido republicano. Mary se preocupó de dar una imagen pública alejada del tópico que tachaba a los oriundos de los territorios fronterizos de gente ignorante e incivilizada. La leyenda cuenta que en el día de las elecciones, cuando Lincoln se enteró del resultado en la estafeta de telégrafos de Springfield, se marchó inmediatamente a casa y al llegar gritó desde la puerta: “Mary, Mary, nos han elegido”. En febrero de 1861 la familia dejó esta población y se trasladó a Washington, donde Lincoln fue investido el 4 de marzo como decimosexto presidente. Desde el momento de su entrada en la Casa Blanca Mary no dejó nunca de ser criticada. Como explica Baker (180), contrariamente a las esposas de anteriores presidentes que le precedieron, Mary Lincoln tenía intención de convertirse en la primera dama de la nación. De hecho, fue la primera que hizo honor al apelativo. A gusto dentro de un mundo de política tradicionalmente masculino, intentó ejercer autoridad dentro del otro femenino del hogar, como cualquier otra mujer. Ahora bien, lo que la hizo excepcional fue la manera en que transformó el espacio doméstico en un espacio público y la desmesurada ambición de notoriedad que tenía, justificada por algunos biógrafos como una necesidad psicológica en una mujer debilitada por las sucesivas muertes familiares.

Con el estallido de la guerra, los sureños la consideraron traidora a sus propias raíces, mientras que los norteños llegaron incluso a afirmar que actuaba de espía al servicio de la Confederación, ya que algunos de sus familiares más próximos se habían alistado en el ejército rebelde. En el bando de la Confederación luchaban sus hermanastros: Sam Todd, que murió en la batalla de Shiloh en 1862; Aleck Todd, que cayó en Baton Rouge, Louisiana; y David Todd, que fue herido en Vicksburg y murió en 1867. El marido de una de sus hermanastras pequeñas, Emilie, el general Benjamin Hardin Helm, también pereció en la batalla de Chickamauga. Pero además se la censuró por la redecoración de la Casa Blanca, ya que se gastó más cantidad de lo que el presupuesto oficial del Congreso asignaba para tales menesteres; por los banquetes y bailes que organizó durante la guerra; por las compañías que frecuentaba; por las sumas que destinó a su vestuario; por el gusto tan ostentoso y descarado que exhibió en sus atuendos; por la manera tan libre de educar a sus hijos; etc. Si bien se pasó por alto que en plena guerra la primera dama también se comportó como correspondía a su posición y visitó a los soldados heridos en los hospitales y contribuyó económicamente a su bienestar.

Por otra parte, es necesario destacar, como lo hace el historiador Roy P. Basler, la influencia que Mary ejerció en su marido respecto a la cuestión esclavista. La posición de Lincoln respecto a la esclavitud se puede observar a partir de los discursos y escritos de 1830 a 1860. En el momento en que se aprobó la ley de Kansas-Nebraska de 1854 se había convertido en uno de los principales opositores de la extensión del territorio esclavista, actitud que le sirvió para ganar la presidencia en 1860. Basler explica cómo el testimonio de la periodista blanca Jane Gray Swisshelm y el de Elizabeth Keckley coinciden en un punto: principalmente en que Mary Lincoln iba por delante de su esposo a la hora de ver la necesidad de emancipar a los esclavos y entender que la Guerra Civil era principalmente una contienda para abolir la esclavitud. La estrecha amistad de Mary con el senador Charles Sumner también fue crucial a la hora de decidir el rumbo de la actitud de Lincoln (43).

En 1861 Mary contrató a la entonces famosa modista afroamericana Elizabeth Keckley para que le cosiera parte de su vestuario. ¿Qué hubo detrás de la relación contractual de Mary T. Lincoln y Elizabeth Keckley? Mary T. Lincoln había nacido en el Sur esclavista y nunca pudo ni, al parecer, quiso disimular el acento sureño que la enraizaba a la tierra que la había visto nacer. Como mujer perteneciente a la clase pudiente de la región, Mary había vivido en un hogar en el que las tareas domésticas estaban a cargo de diez esclavos. De entre ellos destacaba Mammy Sally, la mujer que siempre estuvo presente durante sus primeros años de infancia y adolescencia. De ella Mary aprendió historias de espíritus y de demonios inspiradas en los mitos africanos que habían pasado de una generación a otra de esclavos, además de la creencia que los muertos podían regresar al mundo de los vivos en forma de visiones. Mammy Sally también la inició en el conocimiento de los horrores de la esclavitud. Como explica Baker, el padre de Mary no era abolicionista ni tampoco defensor a ultranza de la esclavitud, pero adoptó la actitud más cómoda que defendía que la institución iría desapareciendo poco a poco puesto que estaba en contra del progreso comercial de los tiempos (66). Como muchos otros sureños, Todd vivía en una contradicción, puesto que estaba en contra de la esclavitud teniendo esclavos en su casa. Mary, como sureña, era consciente de los abusos y de los actos de violencia perpetrados contra los esclavos y esclavas. No cabe duda, pues, de que su experiencia como sureña y como mujer acostumbrada a compartir vivencias con sirvientas negras la predisponía favorablemente para iniciar en años venideros una relación estrecha, si bien dentro de los límites que marcaba el rígido código que separaba a las razas, con la afroamericana Keckley.

El gusto por los trapos de Mary era conocido por todos aquellos que la rodeaban. Una de sus obsesiones como esposa del Presidente era destacar en elegancia y estar a la altura de otras mujeres pertenecientes a las más altas esferas de la política europea, de ahí que a sus espaldas se la llamase “la reina de Illinois”, puesto que para ella un vestido era el símbolo por antonomasia del poder que se ostentaba. Desde el punto de vista de la moda, los años que Mary vivió en la Casa Blanca se vieron marcados por las directrices que desde Francia impuso Eugenia de Montijo, la noble española casada con Napoleón III en 1853. La emperatriz había instaurado un estilo en el que dominaban las telas caras, las faldas con enorme vuelo y, por tanto, con el doble material necesario que en décadas anteriores, los brazos y el cuello al aire para lucir lujosas joyas, y tocados en el pelo realizados con flores frescas y exóticas. Mary, en su deseo de emular a la realeza europea, copió los gustos impuestos por la reina de los franceses, que llegaban a Estados Unidos a través de las revistas de moda, en concreto la Godey’s Lady’s Book. De ahí el papel tan importante que Elizabeth Keckley jugó en la confección de su vestuario. Pese a todo, parece ser que Mary no superó la prueba entre los entendidos. De hecho, cuando el príncipe Napoleón, sobrino de Napoleón III, visitó la Casa Blanca en agosto de 1861, tras la cena con que se le agasajó, describió a la norteamericana como “vestida al estilo francés, pero sin ningún gusto”. De la misma manera, la sociedad norteamericana, más que enorgullecerse de la elegancia y prestancia de esposa del primer mandatario, se sintió ofendida y escandalizada.