Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

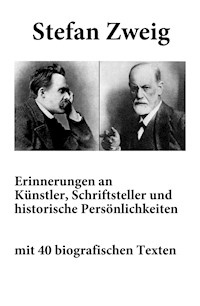

Das vorliegende Buch wurde sorgfältig editiert und enthält die Text-Sammlung "Erinnerungen an Künstler, Schriftsteller und historische Persönlichkeiten" von Stefan Zweig im Original-Wortlaut ihres ersten Erscheinens. Stefan Zweig (1881-1942) war ein österreichischer Schriftsteller. Er veröffentlichte Erzählungen, Essays und Übersetzungen, außerdem arbeitete er als Journalist. Vor allem seine romanhaften Biografien erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Durch seinen großbürgerlichen Lebensstil waren ihm zahlreiche Reisen möglich, die ihn in Kontakt mit vielen bedeutenden Schriftstellern und Künstlern brachten, mit denen er oft langanhaltende Korrespondenzen führte. Die hier vorliegende Sammlung enthält einzigartige Erinnerungen an vierzig Künstler, Schriftsteller und historische Persönlichkeiten. Persönlich gehaltene Biografien sowie Festvorträge, aber auch Abschiedsreden zeugen vom tiefen Einblick, den Zweig in das Leben der Portraitierten genoss. Mit dabei sind u.a. Friedrich Nietzsche, Leo Tolstoi, Lord Byron, E.T.A. Hoffmann, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Walther Rathenau, Albert Schweitzer und viele andere mehr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 560

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erinnerungen an Künstler, Schriftsteller und historische Persönlichkeiten

VorwortLebensdatenChateaubriandE.T.A. HoffmannLord ByronTolstoi als religiöser und sozialer DenkerPeter RoseggerNietzsche und der FreundPaul Verlaines LebenJens Peter JacobsensLafcadio HearnErinnerungen an Emile VerhaerenRabindranath Tagores »Sadhâna«Arthur Schnitzler zum 60. GeburtstagRomain Rolland - Geheimnis der ProduktionMarcel Prousts tragischer LebenslaufLéon BazalgetteJakob WassermannAnton KippenbergRainer Maria RilkeEdmond JalouxPour Ramuz!Abschied von John DrinkwaterMax Herrmann-Neiße zum GedächtnisJoseph RothGustav Mahlers WiederkehrBusoniArturo ToscaniniBruno Walter - Kunst der HingabeAbschied von Alexander MoissiKonstantin MeunierAuguste RodinTheresa Feodorowna RiesFrans Masereel - Der Mann und BildnerLegende und Wahrheit der Beatrice CenciWorte am Sarge Sigmund FreudsJaurèsErinnerung an Theodor HerzlWalther RathenauEin Tag bei Albert SchweitzerOtto WeiningerIrrfahrt und Ende Piere Donchamps' - Die Tragödie Philippe DaudetsImpressumVorwort

Das vorliegende Buch wurde sorgfältig editiert und enthält die Text-Sammlung „Erinnerungen an Künstler, Schriftsteller und historische Persönlichkeiten“ von Stefan Zweig im Original-Wortlaut ihres ersten Erscheinens.

Stefan Zweig (1881─1942) war ein österreichischer Schriftsteller. Er veröffentlichte Erzählungen, Essays und Übersetzungen, außerdem arbeitete er als Journalist. Vor allem seine romanhaften Biografien erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit.

Durch seinen großbürgerlichen Lebensstil waren ihm zahlreiche Reisen möglich, die ihn in Kontakt mit vielen bedeutenden Schriftstellern und Künstlern brachten, mit denen er oft langanhaltende Korrespondenzen führte.

Die hier vorliegende Sammlung enthält einzigartige Erinnerungen an vierzig Künstler, Schriftsteller und historische Persönlichkeiten. Persönlich gehaltene Biografien sowie Festvorträge, aber auch Abschiedsreden zeugen vom tiefen Einblick, den Zweig in das Leben der Portraitierten genoss. Mit dabei sind u.a. Friedrich Nietzsche, Leo Tolstoi, Lord Byron, E.T.A. Hoffmann, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Walther Rathenau, Albert Schweitzer und viele andere mehr.

Lebensdaten

1 François-René, Vicomte de Chateaubriand, 1768 - 1848, französischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat.

2 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776 - 1822, deutscher Schriftsteller, Jurist, Komponist und Kapellmeister.

3 George Gordon Noel Byron, 6. Baron Byron, 1788 - 1824, britischer Dichter.

4 Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi, 1828 - 1910, russischer Schriftsteller.

5 Peter Rosegger, 1843 - 1918, österreichischer Schriftsteller.

6 Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844 - 1900, deutscher klassischer Philologe, Philosoph und Dichter.

7 Paul Marie Verlaine, 1844 - 1896, französischer Lyriker.

8 Jens Peter Jacobsen, 1847 - 1885, dänischer Schriftsteller.

9 Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn (japanischer Name: Koizumi Yakumo), 1850 - 1904, Schriftsteller irisch-griechischer Abstammung.

10 Emile Adolphe Gustave Verhaeren, 1855 - 1916, belgischer Lyriker.

11 Rabindranath Tagore (Bengalisch: Ṭhākur), 1861 - 1941, bengalischer Dichter, Philosoph, Maler, Komponist, Musiker.

12 Arthur Schnitzler, 1862 - 1931, österreichischer Erzähler und Dramatiker.

13 Romain Rolland, 1866 - 1944, französischer Schriftsteller und Musikwissenschaftler.

14 Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, 1871 - 1922, französischer Schriftsteller.

15 Maurice Léon Bazalgette, 1873 - 1928, französischer Schriftsteller.

16 Jakob Wassermann, 1873 - 1934, deutsch-jüdischer Schriftsteller.

17 Anton Hermann Friedrich Kippenberg, 1874 - 1950, deutscher Verleger und Goethe-Sammler.

18 Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926, österreichischer Lyriker.

19 Edmond Jaloux, 1878 - 1949, französischer Schriftsteller.

20 Charles-Ferdinand Ramuz, 1878 - 1947, Schweizer Schriftsteller und Lyriker.

21 John Drinkwater, 1882 - 1937, englischer Schriftsteller und Dramatiker.

22 Max Herrmann-Neiße, 1886 - 1941, deutscher Lyriker und Schriftsteller.

23 Moses Joseph Roth, 1894 - 1939, österreichischer Schriftsteller und Journalist.

24 Gustav Mahler, 1860 - 1911, österreichischer Komponist und Dirigent.

25 Ferruccio Busoni, 1866 - 1924, italienischer Pianist, Komponist und Dirigent.

26 Arturo Toscanini, 1867 - 1957, italienischer Dirigent.

27 Bruno Walter, 1876 - 1962, deutsch-österreichischer Dirigent, Pianist und Komponist.

28 Alexander Moissi, 1879 - 1935, österreichischer Schauspieler albanischer Herkunft.

29 Constantin Émile Meunier, 1831 - 1905, belgischer Bildhauer und Maler.

30 François-Auguste-René Rodin, 1840 - 1917, französischer Bildhauer und Zeichner.

31 Theresa Feodorowna Ries, 1874 - 1950, russische Malerin und Bildhauerin.

32 Frans Masereel, 1889 - 1972, belgischer Grafiker, Zeichner und Maler.

33 Beatrice Cenci, 1577 - 1599, römische Patrizierin.

34 Sigmund Freud, 1856 - 1939, österreichischer Neurologe, Tiefenpsychologe und Kulturtheoretiker.

35 Jean Jaurès, 1859 - 1914, französischer Historiker und Sozialist.

36 Theodor Herzl, 1860 - 1904, österreichisch-ungarischer Schriftsteller, Publizist und Journalist und der Begründer des politischen Zionismus.

37 Walther Rathenau, 1867 - 1922, deutscher Industrieller, Schriftsteller und Politiker.

38 Albert Schweitzer, 1875 - 1965, deutsch-französischer Arzt, Theologe, Philosoph, Organist und Musikwissenschaftler.

39 Otto Weininger, 1880 - 1903, österreichischer Philosoph.

40 Philippe Daudet, 1909 - 1923, Sohn des französischen Schriftstellers und Publizisten Léon Daudet und Enkel des Schriftstellers Alphonse Daudet.

Chateaubriand

1924

Jede Weltumwälzung, nenne sie sich Krieg oder Revolution, reißt leicht den Künstler in den Enthusiasmus der Menge hinein: aber in dem Maße, als die mitgeträumte Idee sich im irdisch Gemeinschaftlichen zu verwirklichen beginnt, ernüchtert sich an der Realität der einzelne gläubige Geist. Zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts empfinden die Dichter Europas zum erstenmal diesen ewigen und unvermeidlichen Konflikt zwischen sozialem oder nationalem Ideal und seiner allzu menschlich-trüben Gestaltung. In die Französische Revolution, in den Adlerschwung Napoleons, in die deutsche Einheit, in diese feurigen Tiegel geschmolzenen glühenden Volkswillens wirft die ganze geistige Jugend, werfen selbst die Gereiften freudig ihr Herz. Klopstock, Schiller, Byron, sie jauchzen auf: nun endlich sollen die Träume Rousseaus von der menschlichen Gleichheit, die neue Weltrepublik aus den Trümmern der Tyrannei entstehen, selig funkelnd schweben von den Sternen die Flügel der Freiheit nieder über irdisches Dach. Aber je mehr sich die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit dekretiert und legalisiert, je mehr sie sich staatlich und bürgerlich macht, umso nüchterner wenden die heiligen Träumer sich ab; aus den Befreiern sind Tyrannen geworden, aus dem Volke der Pöbel, aus der Bruderschaft das Blutschwert.

Aus dieser ersten Enttäuschung des Jahrhunderts ist die Romantik geboren. Es bezahlt sich immer bitter, Ideen bloß mitzuträumen. Die sie umsetzen in Taten, die Napoleons, die Robespierres, die hundert Generäle und Deputierten, sie formen die Zeit, sie trinken die Macht: unter ihrer Tyrannei stöhnen die anderen, die Bastille ward zur Guillotine, die Enttäuschten ducken sich vor dem diktatorischen Willen, sie beugen sich vor der Wirklichkeit. Die Romantiker aber, Hamlet-Enkel, unschlüssig zwischen Gedanken und Tat, wollen nicht beugen und sich nicht beugen lassen: sie wollen bloß weiterträumen, immer wieder träumen von einer Welt, wo das Reine noch rein bleibt, Ideen sich heroisch gestalten. Und so flüchten sie immer weiter weg aus der Zeit.

Aber wie ihr entfliehen? Wohin flüchten? »Zurück zur Natur« hatte prophetisch ein halbes Jahrhundert zuvor Rousseau, der Vater der Revolution, gerufen. Aber die Natur Rousseaus – dies haben seine Jünger gelernt – ist nur ein imaginärer Begriff, eine Konstruktion. Seine Natur, die ideale Einsamkeit, sie ist zerstört vom Scherenschnitt der republikanischen Departements, das Volk, das so moralisch unverdorben von Rousseau geträumte, längst zum Pöbel der Blutgerichte geworden. In Europa gibt es keine Natur mehr und keine Einsamkeit.

In dieser Not flüchten die Romantiker weiter, die Deutschen, die ewigen Träumer, in das Labyrinth der Natur (Novalis), in das Phantasma, in das Märchen (E.T.A. Hoffmann), in ein unterirdisches Griechentum (Hölderlin), die mehr nüchternen Franzosen und Engländer in die Exotik. Jenseits der Meere, abseits der Kultur, dort suchen sie Jean-Jacques Rousseaus »Natur«, die »besseren Menschen« bei den Huronen und Irokesen in den großen Gotteswäldern. Lord Byron steuert, während sein Vaterland mit Frankreich auf Tod und Leben ringt, 1809 nach Albanien und besingt die heldisch reine Anmut der Arnauten und Griechen, Chateaubriand sendet seinen Heros zu den kanadischen Indianern, Victor Hugo feiert die Orientalen. Überallhin fliehen sie, die Enttäuschten, um ihr Ideal, ihr romantisches, in unberührter Erde rein aufblühen zu sehen.

Aber wohin sie auch fliehen, überallhin nehmen sie ihre Enttäuschung mit. Überall erscheinen sie mit der düsteren Tragik der verstoßenen Engel, hindunkelnd in Melancholie: ihre Seelenschwäche, die zurückbebt vor der Tat, zurückweicht vor dem Leben, steigern sie zu einer stolzen und verächtlichen Einsamkeitsgebärde. Sie rühmen sich mit allen Lastern der Blutschande und der Verbrechen, die sie nie begingen: als die ersten Neurastheniker der Literatur sind sie zugleich die ersten Komödianten des Gefühls, die sich gewaltsam außerhalb des Normalen stellen, aus einem literarischen Willen, interessant zu sein. Aus ihrer persönlichen Enttäuschtheit, aus der Zwitterhaftigkeit ihres gelähmten, verträumten Willens schaffen sie jenes Gift, an dem dann eine ganze Generation von Jünglingen und Mädchen hinkrankt: den Weltschmerz, den noch Jahrzehnte später alle deutsche, alle französische, alle englische Lyrik leidet.

Was sind sie der Welt gewesen, diese pathetischen Helden, die ihre Sentimentalität ins Kosmische gebläht, sie alle, René, Heloise, Obermann, Childe Harold und Eugen Onegin! Wie hat eine Jugend sie geliebt, die melancholisch Enttäuschten, wie sich emporgeschwärmt an diesen Gestalten, die nie ganz wahr waren und es nie sein werden, aber deren pathetischer Lyrismus so süß den Schwärmenden erhebt! Wer kann die Tränen zählen, die Millionen, die über Renés und Atalas Namen vergossen, wer das Mitleid messen, das ihrem melancholischen Schicksal zugeflutet ist? Wir, die Fernen, wir sehen sie fast lächelnd an, prüfenden Blicks, und fühlen, sie sind nicht mehr unseres Blutes, unseres Geistes; aber die Kunst hält manches, sie, die ewig eine, gebunden, und alles, was sie gestaltet, ist immer nahe und immer da. Wo sie wirkend im Werk gewesen, ist auch das Tote nicht ganz vergänglich, in ihr welken keine Träume und verblühen keine Wünsche. Und so trinken wir noch von ausgelebten Lippen Atem und Musik.

E.T.A. Hoffmann

1929

Es gehört viel Phantasie dazu, um sich die ganze Nüchternheit des äußeren Lebens vorzustellen, zu der E. T. A. Hoffmann zeitlebens verurteilt war. Eine Jugend in einer preußischen Kleinstadt mit genau abgezirkelten Stunden. Auf den Sekundenstrich muß er Latein studieren oder Mathematik, Spazierengehen oder Musik treiben, die geliebte Musik. Dann ein Büro, und dazu noch ein preußisches Beamtenbüro irgendwo an der polnischen Grenze. Aus Verzweiflung dann eine Frau, langweilig, dumm, unverständig, die ihm das Leben noch einmal vernüchtert. Dann wieder Akten, Akten, Amtspapier verschreiben bis zum letzten Atemzug. Einmal ein kleines Intervall: zwei, drei Jahre Theaterdirektor, die Möglichkeit, in Musik zu leben, Frauen nahe zu sein, den Rausch des Überirdischen in Ton und Wort zu spüren. Aber zwei Jahre nur, dann zerschlägt Napoleons Krieg das Theater. Und wieder Amt, genaue Stunden, Papier, Papier und die grausame Nüchternheit.

Wohin entfliehen aus dieser abgezirkelten Welt? Manchmal hilft der Wein. Man muß viel trinken, in niederen, dumpfigen Kellerräumen, um davon trunken zu sein, und Freunde müssen dabei sein, brausende Menschen wie Devrient, der Schauspieler, die mit dem Wort einen begeistern, oder andere, einfache Dumpfe, Schweigsame, die zuhören, wenn man selber sein Herz entlädt. Oder man macht Musik, man setzt sich hin im dunklen Zimmer und läßt die Melodie sich ausrasen wie ein Gewitter. Oder man zeichnet seinen ganzen Zorn in scharfen, bissigen Karikaturen auf die weiße Hälfte der Amtsblätter, man erfindet Wesen, die nicht von dieser Welt sind, dieser methodisch geordneten, sachlichen Paragraphenwelt von Assessoren und Leutnants und Richtern und Geheimräten. Oder man schreibt. Schreibt Bücher, man träumt im Schreiben, träumt sein eigenes, enges verdorbenes Leben um zu phantastischen Möglichkeiten, reist in ihm nach Italien, lodert mit schönen Frauen, erlebt unendliche Abenteuer. Oder man schildert die gräßlichen Träume nach betrunkener Nacht, wo Fratzen und Gespenster aus einem umdüsterten Gehirn auftauchen. Man schreibt, um der Welt zu entfliehen, diesem niedrigen banalen Dasein, man schreibt, um Geld zu verdienen, das sich in Wein verwandelt, und mit dem Wein kauft man sich wieder Leichtigkeit und hellere buntere Träume. So schreibt man und wird Dichter, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, ohne Ehrgeiz, ohne jede rechte Lust, nur aus dem Willen, den eingeborenen phantastischen, den anderen, den magischen Menschen in sich endlich einmal auszuleben, nicht nur den Beamten.

Unirdische Welt, aus Rauch und Traum geformt, phantastisch in den Figuren, das ist E.T.A. Hoffmanns Welt. Manchmal ist sie ganz lind und süß, seine Erzählungen reine, vollkommene Träume, manchmal aber erinnert er sich mitten im Träumen an sich selbst und an sein eigenes schief gewachsenes Leben: dann wird er bissig und böse, zerrt die Menschen schief zu Karikaturen und Unholden, nagelt das Bildnis seiner Vorgesetzten, die ihn schinden und quälen, höhnisch an die Wand seines Hasses – Gespenster der Wirklichkeit mitten im gespenstischen Wirbel. Die Prinzessin Brambilla ist auch eine solche phantastische Halbwirklichkeit, heiter und scharf, wahr und märchenhaft zugleich und voll von jener sonderbaren Freude Hoffmanns an der Verschnörkelung. Wie jeder einzelnen seiner Zeichnungen, wie der eigenen Unterschrift, so pflegt er immer jeder Gestalt noch irgendein Schwänzchen und Schweifchen, ein Schnörkelchen anzuhängen, das sie sonderbar macht und erstaunlich für das unvorbereitete Gefühl. Edgar Allan Poe hat später von Hoffmann dann das Gespenstische übernommen, manche Franzosen die Romantik, aber eigen und einzig ist eines E.T.A. Hoffmann für immer geblieben, diese merkwürdige Freude an der Dissonanz, an den scharfen spitzen Zwischentönen, und wer Literatur wie Musik fühlt, wird diesen seinen besonderen Ton niemals vergessen. Irgendetwas Schmerzliches ist darin, das Umkippen der Stimme in Hohn und Schmerz, und selbst in jenen Erzählungen, die nur heiter sein wollen, oder sonderbare Erfindungen übermütig berichten, fährt plötzlich dieser schneidende und unvergeßliche Ton eines zerschlagenen Instruments hinein. Denn ein zerschlagenes Instrument, ein wunderbares Instrument mit einem kleinen Riß ist E. T. A. Hoffmann allzeit gewesen. Geschaffen zu strömender dionysischer Heiterkeit, zu einer funkelnden, berauschenden Klugheit, zum vorbildlichen Künstler, war ihm vorzeit das Herz zerpreßt worden im Druck einer Täglichkeit. Nie, nicht ein einziges Mal durfte er frei sich ausströmen über Jahre hinweg in ein leuchtendes, von Freude funkelndes Werk. Nur kurze Träume waren ihm gestattet, aber Träume von sonderbarer Unvergeßlichkeit, die selber wieder Träume zeugen, weil sie mit dem Roten des Bluts und dem Gelben der Galle und dem Schwarzen der Schrecknis gefärbt sind. Nach einem Jahrhundert noch sind sie lebendig in allen Sprachen, und die Figuren, die gespenstig aus dem Nebel des Rausches oder der roten Wolke der Phantasie ihm umgestaltet entgegengetreten sind, sie schreiten dank seiner Kunst heute noch durch unsere geistige Welt. Wer hundert Jahre Probe besteht, der hat sie für immer bestanden, und so gehört E. T. A. Hoffmann – was er nie geahnt, der arme Schacher am Kreuz der irdischen Nüchternheit – zur ewigen Gilde der Dichter und Phantasten, die am Leben, das sie quält, die schönste Rache nehmen, indem sie ihm farbigere, vielfältigere Formen vorbildlich zeigen, als sie die Wirklichkeit erreicht.

Lord Byron

Das Schauspiel eines großen Lebens

1924

»This man

Is of no common Order, as his port

And presence here denote... his aspirations

Have been beyond the dwellers of the earth.«

– Manfred‹, Akt II

Am Ostermontag 1824 dröhnen siebenunddreißig Kanonenschüsse von der großen Batterie in Missolunghi, alle öffentlichen Gebäude und Geschäfte werden auf Befehl des Fürsten Mavrocordato jählings geschlossen, und bald erfüllt die Welt von einem Ende bis zum anderen, was in dieser jämmerlichen griechischen Sumpffestung geschehen: Lord Byron ist gestorben, der erste Dichter, der seit Shakespeare wieder das englische Wort über die ganze Welt getragen. Zwanzig Jahre lang hat eine begeisterte Jugend, eine faszinierte Gegenwart in seiner stolzen, brüsken, oft theatralischen und manchmal wirklich heroischen Erscheinung den Helden der Zeit, den Dichter der Freiheit gesehen: Rußland sprach durch Puschkin, Polen durch Mickiewicz, Frankreich durch Victor Hugo, Lamartine und Musset seine Ideen weiter, und in Deutschland öffnet sich das versteinerte Herz, das sonst aller Jugend ewig verschlossen bleibt, öffnet sich Goethes Herz noch einmal liebend dieser herrlich jugendlichen Gestalt. Selbst England, das geschmähte, verhöhnte, mit tausend Geißeln und Versen gepeitschte, beugt sich dem auf der Bahre heimkehrenden Helden, und wenn auch die Kirche dem Lästerer des ›Kain‹ Westminster Abbey verschließt, so rauscht sein Tod doch wie ein nationales Unglück dunkel hin über das Land. Nie vielleicht hat die ganze Welt so einhellig, so erschüttert den Verlust eines Dichters beklagt, und der Größte der Überlebenden schließt noch einmal sein größtes Werk auf, den ›Faust‹, und fügt ihm, »neidend sein Los singend«, ergreifende Totenklage ein.

»Ach, zum Erdenglück geboren

Hoher Ahnen, großer Kraft.

Leider! früh dir selbst verloren,

Jugendblüte weggerafft.

Scharfer Blick, die Welt zu schauen,

Mitsinn jedem Herzensdrang,

Liebesglut der besten Frauen

Und ein eigenster Gesang.

Doch du ranntest unaufhaltsam

Frei ins willenslose Netz,

So entzweitest du gewaltsam

Dich mit Sitte, mit Gesetz.

Doch zuletzt das höchste Sinnen

Gab dem reinen Mut Gewicht,

Wolltest Herrlichstes gewinnen,

Aber es gelang dir nicht.«

In diesen zwei Strophen, die dann noch mit der düsteren Fuge »Wem gelingt es? Trübe Frage, der das Schicksal sich vermummt« das Schicksal in das Ewige der Dichtung eindeuten, hat Goethe Lord Byrons Lebenslauf in schwarzen Granit gehämmert. Unvergänglich steht diese Grabplatte in der tragischen Landschaft des ›Faust‹, nicht nur das Bildnis dieses außerordentlichen Menschen in die Zeiten bewahrend, sondern auch sein Werk.

Denn dieses Werk Lord Byrons ist nicht aus gleich ehernem Metall: schon ist viel von seinen blendenden Farben abgeblättert, das einst so übermächtig Ragende seiner Erscheinung allmählich niedergesunken, und kaum faßt unsere Generation, unsere Gegenwart mehr den magischen Zauber, der einst von seinem Werke über die Welt hinstrahlte, Shelleys edleren, Keats reineren Genius mitleidlos verdunkelnd. Lord Byron ist heute mehr Gestalt als Dichter, sein Leben, dieses rauschende, dramatische, oft selbst theatralische Leben mehr Erlebnis als sein dichterisches Wort, es ist heroische Legende, pathetisches Bildnis des Dichters mehr als der Dichter selbst.

Er hatte alle Bezauberung der Erscheinung, er war so ganz der Dichter, wie eine Jugend ihn erträumt: adelig von Geburt und von Haltung, jünglinghaft schön, kühn und stolz, umrauscht von Abenteuern, vergöttert von den Frauen, rebellisch gegen das Gesetz, er hatte die Romantik des Aufrührers gegen die Zeit, lebte, ein fürstlicher Verbannter, in den paradiesischen Landschaften Italiens und der Schweiz und starb mit einem geknechteten Volke in einem Freiheitskrieg. Um ihn dunkelten und glühten finstere Legenden: wenn die Engländer nach Venedig kamen, bestachen sie die Gondolieri, um von seinen Orgien und Festen zu hören. Selbst Goethe und Grillparzer, die einsam alternden Erlebnislosen, sprechen scheu und mit heimlichem Neid von den furchtbaren Mythen seines Lebens. Und wo er erscheint, ist seine Gestalt festlich und groß, gleichsam renaissancehaft oder antik im kleinen Rahmen der Zeit: am Lido jagt er aufschäumendem Araberhengst allmorgendlich dahin, er durchschwimmt als erster Engländer den Hellespont, er zündet – herrliches Symbol seines Heidentums! – am Strand von Livorno den Scheiterhaufen an, auf dem Shelleys Leiche ruht, und trägt sein unverbranntes Herz aus der stürzenden Asche. Er reist mit Dienern und Pagen und Hunden als der »Cicisbeo« einer italienischen Gräfin von Schloß zu Schloß und hält auf Dantes Grab eine Nacht lang Rast im Gedichte, er fährt zu den Paschas Albaniens und wird von ihnen empfangen wie ein Fürst, Frauen töten sich um seinetwillen, ein ganzes Reich verfolgt ihn mit Schergen und Gesetzen – er aber steht, jünglinghaft schön, herrlich stolz und unbändig gegen alle, trotzt in kühnem Gedicht den Fürsten und Königen und selbst dem Gott der Bibel und der Kirchen. So macht er aus seiner Jugend ein einziges Heldengedicht, von dem Harold und Don Juan nur schwächlicher Abklang sind, und die Jugend, müde der bloß sentimentalischen Dichter, müde der Werthers und der Renés, die um irgendeines hausbackenen Bürgermädchens willen zur Pistole greifen, müde der alten Spötter und Sentimentalisten, der Rousseaus und Voltaires, müde selbst Goethes und all der Schlafrockdichter, die zu Hause am gutgeheizten Ofen im Flanellflausch und mit der Hausmütze ihre Werke schreiben, glüht dem Herrn der Abenteuer zu, der sein Leben pathetisch kühn, umklungen von allen klingenden Fanfaren des Krieges und der Liebe lebt. In Byron wird die Welt wieder jung: sie war müde geworden, immer nur bürgerlich und weise zu sein. Seit Napoleon verjagt in St. Helena siechte, hatte Europa keinen Heros mehr: mit Byron beginnt noch einmal die Romantik der Jugend, er lebt ihr offenbar und theatralisch ihre geheimsten Träume vor und stirbt vor ihr heldisch-pathetisch den richtigen Tod.

Dies hat Byron seinerzeit so großgemacht, dies und seine neue eigenartige Geste, die große Dunkelheit von Geheimnis um sein Wesen, um seine Gestalt, die tragische Düsternis des Geistes, die fast prahlerische Maske von Weltschmerz und Melancholie. Die Dichter vor ihm waren die idealischen Anwälte des Guten: Schiller war Bote einer freien Gläubigkeit, wie Milton und Klopstock der religiösen – sie alle waren die Verbundenen einer großen Gemeinschaft, die Künder einer besseren, reineren Welt. Byron aber hüllt sich dramatisch in düsteres Gewand: seine Helden, seine Verwandlungen sind die Korsaren, die Räuber, die Zauberer und Empörer, die Ausgestoßenen der Gesellschaft, die gestürzten Engel, und Kain, den ersten Aufrührer gegen Gott, erkürt er als seine Lieblingsgestalt. Er kommt als der Einsame, der Menschheitsverächter nach all den Liebenden der Menschheit, seine Stirne scheint umwölkt von verwegenen Aufrührergedanken, seine Seele verdüstert von geheimnisvollen Verbrechen, das Leiden von Jahrtausenden dröhnt mit in seiner Stimme, wenn er, der aus seinem Vaterland Ausgestoßene, in Dantes Worten und Versen wider die Zeit aufklagt. Mit ihm beginnt der Satanismus, den Baudelaire dann dichterisch so wunderbar erhöht, der Hymnus auf das Böse und Gefährliche des Fleisches, die Proklamation der »Sünde« als des Aufruhrs gegen den bisher heiligen Geist, der Stolz auf die Revolte des einzelnen wie der Welt: unbewußt bereitet er die Revolution des Individualismus vor, der dann ein Jahrhundert später in Nietzsche seine Formel findet. Und die Jugend, die ewig empörerische, fühlt diesen Freiheitsdrang, der nur sich selbst lebt, nicht mehr dem verschwommenen Ideal einer gemeinsamen Freiheit, und berauscht sich an seiner tragischen Düsternis; sie kann sich nicht sattsehen an dem Bildnis dieses düsteren Engels, den Gott geliebt und aus seinen Himmeln verstoßen. Den Prometheus, den Goethe und Shelley gedichtet, hat Byron für seine Zeit gelebt: daher diese ungeheure Bezauberung, die durch ein halbes Jahrhundert den Gottesfeind zum Gott einer ganzen Jugend gemacht.

An diesem titanischen Geiste Byrons war nun innerlich vielleicht nichts ganz echt und wahr als ein ungeheurer Stolz, ein Stolz ohne Ziel und Maß, der durch ein Nichts aufzustacheln und durch alle Triumphe nicht zu ersättigen war, ein Stolz, den ein Ruhm nie beschwichtigen und selbst eine Königskrone (sie war ihm von den Griechen angeboten) nicht befriedigen konnte. Die kleinste Kränkung konnte diesen großen Dichter geradezu physisch unglücklich machen; es wird erzählt, daß er blaß wurde und zu zittern begann vor sinnloser Wut, wenn irgendein Wort seine Eitelkeit verletzte, und die grausame, tückische, bis ins Pathologische gesteigerte Art der Satire gegen seine Kritiker (Southey vor allem, den er ans Kreuz seines Spottes genagelt hat), gegen seine geschiedene Frau, gegen seine politischen Feinde, zeigt die Entzündbarkeit seines Selbstgefühls; doch eben dieser Stolz, dieser aufgereckte Wille, sich zu beweisen, hat ihn groß gemacht, indem er seine Kraft zur höchsten Spannung trieb. Das ging bis ins Körperliche, oder (es wäre interessant, das psychoanalytisch zu verfolgen) es ging eigentlich vom Körperlichen aus: gerade die Minderwertigkeiten seiner Natur hat er durch Willen in Kraft umgesetzt. Er hatte schöne Hände, die er gern zeigte, eine gute Figur, die er gewaltsam schlank erhielt (durch Jahre hindurch aß er fast gar nicht, um sie zu bewahren), aber er hatte ein lahmes Bein, und seine hysterische Mutter hatte ihn ebenso wie seine Kollegen darum verspottet. Sofort trieb sein Stolz alle Leidenschaft ins Gymnastische, er wurde der beste Reiter, ein glänzender Fechter, schwamm mit seinem Klumpfuß – wie Leander zu Hero – durch den Hellespont. Alles ersetzte er durch den Willen: Mary Charworth, die Jugendgeliebte, hatte den »lame boy« verachtet; er ruhte nicht, bis er zehn Jahre später die verheiratete Frau zur Geliebten gewann. Ihn reizte es immer, zu zeigen, daß er alles könne; so trat er ein einziges Mal im Parlament als Redner auf, um es nach seinem Erfolge nie wieder zu betreten, so trieb er Politik und Krieg, und so kam er, eigentlich nur durch seinen Stolz, in die Dichtung hinein.

Denn ich wage die Meinung zu vertreten, daß Byron gar nicht ein urtümlicher Dichter, sondern daß sein Dichten ein durch die äußeren Umstände seines Lebens erzwungenes war. Im letzten verachtete er die Literatur, hat es, obwohl von Schulden erdrückt, hochmütig verweigert, jemals einen Schilling für seine Verse anzunehmen, er würdigte einzig den Gentleman Shelley seines persönlichen Verkehrs und nahm nur kühl Goethes leidenschaftlich, fast dienend dargebotene Hand. Als Student hatte er ein Bändchen schlechter Verse geschrieben, die er selbst verächtlich »Hours of idleness« nannte; er schrieb damals Verse, wie er Pistolen schoß und Pferde zuschanden ritt aus adeliger Langeweile und geistiger Sportlichkeit. Dann aber, als die ›Edinburgh Review‹ diese Verse verspottete, war sein Ehrgeiz aufgepeitscht; zuerst schrieb er mit giftigstem Witz die Satire ›English bards and Scotch Reviewers‹ zur Antwort, und nun galt es, zu beweisen, dem intellektuellen Pöbel zu zeigen, daß er, Lord Byron, Dichter sein könne, und sofort begann jene unerhörte Anstrengung seines Willens. Ein Jahr später, und er war berühmt: jetzt aber reizte es ihn, mit den Gewaltigsten der Zeit und aller Vergangenheiten zu ringen, Goethes ›Faust‹ mit dem ›Manfred‹, Shakespeare mit neuen Dramen, Dantes ›Commedia‹ mit einem neuen Epos, dem ›Don Juan‹, zu übertreffen, und damit hebt jene großartige rauschhafte Phrenesie, jene Tollwut eines dichterischen Willens an, einzig aus einem ungeheuren Stolz. So trieb er seine Flamme hoch, warf sein ganzes Leben, seine titanische Leidenschaft in den Brand seines Willens: aus Stolz und Kraft entsteht dies einzige Schauspiel dichterischer Selbstverbrennung, das über Europa hinleuchtet, und von dem ein purpurner Widerschein noch über dieser Stunde liegt.

Freilich: nur noch ein purpurner Widerschein. Denn von Lord Byrons Dichtung wärmt wenig mehr unser innerstes Gefühl: seine Leidenschaften sind für uns meist mehr gemalte Flammen, seine Gedanken und einst so erschütternden Leiden mehr kühler Theaterdonner und bunte Attrappe. Alles eigensüchtige Leiden hat wenig Macht über die Zeit, und jene »selbstgewollten Traurigkeiten«, die Dante in den Vorhof des Purgatorio stößt, machen müde, indes das wahrhafte Weltleiden, die Erschütterung des Gefühls durch die »Gebrechlichkeit der Welt«, indes die mitleidende Tragik eines Hölderlin, die magische Ergriffenheit eines Keats als Melodie unsterblich durch die Sphären dauern. Die Byronsche Geste, die dann Heine übernimmt, diese aufgeplusterten Prometheusgebärden des Dichters: »Ach ich unglückseliger Atlas, welche Welt von Schmerzen muß ich tragen«, wirken heute auf unser Gefühl eher peinlich, ja sogar abgeschmackt und widerlich, und ihr Gegenspiel, die spitze Witzigkeit, die jäh mit diesen pathetischen Tiraden alterniert, meistens leer und flach. Es ist immer gefährlich für einen Dichter, seiner Klugheit nachzugeben und sie zur Witzigkeit zu mißbrauchen: die Satire, die ins lebendige Fleisch der Zeit schneidet, wird rasch stumpf und stößt bei der nächsten Generation schon ins Leere. Alle die Strophen, die Hunderte des ›Don Juan‹ gegen Lord Castlereagh, gegen Southey und die höchst gelegentlichen persönlichen Feinde, die damals sich am boshaften Verständnis der Zeit entzündeten und explosiv wirkten, sind heute nur noch nasses Pulver, leerer Ballast. So ist von jenen großen Epen eigentlich nichts mehr lebendig als die Szenerie, jene prachtvollen tropischen Landschaften, einzelne Szenen, wie sie Delacroix in seinem ›Schiffbruch‹ malte; man erinnert sich beim Turm von Chillon, bei dem Schlachtfeld von Waterloo einzelner plastischer Strophen: aber nur das Kostüm der Byronschen Welt ist übriggeblieben und hängt schlotterig um die zu Marionetten gewordenen Gestalten. Die Geschichte, so sinnlos sie zu walten scheint, ist eben im letzten unerbittlich gerecht, sie sondert das Künstliche vom Wahren, läßt erbarmungslos auch das aufgeschwellteste Gefühl eintrocknen und bewahrt dem Leben einzig das Lebendige: so blieb von Byrons Gefühl nur sein Ureigenstes groß, der Stolz. Wenn Manfred in seiner letzten Stunde sich noch ehern aufreckt und die bösen Geister wegscheucht, den Priester verjagt, um frei und groß und kühn unterzugehen, wenn Kain sich herrlich aufbäumt wider seinen Gott – in diesen Szenen hat sich der dämonische Trotz Byrons unsterblich gemacht und vielleicht noch in einigen Gedichten, die aus innerster Erschütterung seiner Seele stammen (wie dem ›Abschied von England‹, den ›Stanzas to Augusta‹ und jenem letzten herrlichen Gedicht, wo er seinen freien Tod verkündet). Sie allein ragen, ein unvergängliches Denkmal des heiligen, des heidnischen Hochmuts, hinein in die Zeiten über das ganze einst so hochgesteigerte und nun völlig in sich eingestürzte dichterische Werk.

So bleibt Byron unserem Gefühl: mehr als Gestalt denn als Genius, mehr als heldische Natur denn als Dichter, ein farbiges Lebensgedicht, wie es der große Demiurg, der ewige Weltenmeister, selten ähnlich rein und dramatisch gebildet. Seine Erscheinung wirkt weniger dichterisch denn theatralisch auf unseren Sinn, aber dies Schauspiel ist farbig und groß, ist unvergeßlich wie kaum eines des ganzen Jahrhunderts.

Manchmal sammelt die schaffende Natur wie in einem Gewitter in einem einzigen Menschen alle ihre vielfältigen Kräfte dramatisch zusammen zu einem kurzen heroischen Spiel, damit die Welt all ihrer Möglichkeiten erschüttert gewahr werde. Solch ein Schauspiel eines Menschen war Lord Byrons Lebensgedicht, eine herrliche Steigerung von äußerem Geschehnis, eine leuchtende Entfaltung irdischen Gefühls, blendend mit großen Gedanken und rauschend von gestauter Melodie, nicht dauerhaft als Wesen und doch unvergeßlich als Erscheinung, so daß wir ihn, den Dichter, heute selbst mehr wie ein Schauspiel empfinden und seinen Untergang als eine herrliche Strophe aus dem ewigen Heldengedicht der Menschheit.

Tolstoi als religiöser und sozialer Denker

1937

Am 27. Juni 1883 schreibt Turgenjew, neben Tolstoi damals der bedeutendste lebende russische Dichter, einen erschütternden Brief nach Jasnaja Poljana an seinen Freund Tolstoi. Seit einigen Jahren hat er mit Befremdung bemerkt, daß Tolstoi, den er als den größten Künstler seiner Nation verehrt, sich von der Literatur abgewandt hat und sich einer »mystischen Ethik« nähert und in ihr zu verlieren droht, daß gerade er, der wie kein anderer die Natur und den Menschen darzustellen wußte, auf seinem Tisch nun nichts liegen hat als Bibel und theologische Traktate. Die Sorge bedrängt ihn, daß Tolstoi ebenso wie Gogol seine entscheidenden Schöpferjahre in religiösen Spekulationen, für die Welt sinnlos, verschwenden könnte. So greift er, sterbenskrank, zur Feder oder vielmehr zum Bleistift – denn seine todesmatten Hände können die Feder nicht mehr halten – und wendet sich an den größten Genius seines Heimatlandes mit einer erschütternden Beschwörung. Es sei die letzte und aufrichtige Bitte eines Sterbenden, schreibt er ihm. »Kehren Sie zur Literatur zurück! Dies ist Ihre eigentliche Gabe. Großer Dichter unseres russischen Landes, hören Sie meine Bitte!«

Diesen ergreifenden Ruf eines Sterbenden – der Brief bricht in der Mitte ab, und Turgenjew schreibt, ihm versage die Kraft – hat Tolstoi nicht sofort beantwortet, und als er endlich antworten will, ist es schon zu spät. Turgenjew ist gestorben, ohne seinen Wunsch erhört zu wissen. Aber wahrscheinlich wäre es Tolstoi schwergefallen, dem Freunde zu antworten, denn nicht Eitelkeit, nicht spekulative Neugier haben ihn auf diese Bahn des Grübelns und Gottsuchens gedrängt, sondern er fühlt sich dahin gezogen, ohne seinen Willen und sogar gegen seinen Willen. Tolstoi, der wie kein anderer das Sinnliche dieser Welt gesehen und durchfühlt, Erdenmensch und erdgebunden, hatte vordem sein ganzes Leben lang niemals Neigung zur Metaphysik gezeigt. Er war nie Denker aus elementarem Denktrieb oder Denklust gewesen, das Sinnliche der Dinge, nicht ihr Sinn, hatte ihn vor allem in seiner epischen Kunst beschäftigt. Nicht freiwillig also hat er diese Wendung ins Spekulative unternommen, sondern er hat plötzlich einen Stoß empfangen, einen Stoß von irgendwoher aus dem Dunkel, der diesen festen, starken, gesunden Mann, der bisher aufrecht und selbstbewußt durch das Leben geschritten ist, mit einmal taumeln läßt und mit ängstlich verkrampften Händen nach einem Halt, nach einer Stütze suchen.

Dieser innere Schock, den Tolstoi etwa in seinem fünfzigsten Jahre erfährt, hat keinen Namen und eigentlich auch keine sichtbare Ursache. Alles, was man Voraussetzung eines glücklichen Lebens nennen kann, ist ihm gerade in diesem Zeitpunkt wunderbar erfüllt. Tolstoi ist gesund, körperlich sogar ungewöhnlich kräftig, er ist geistig frisch, künstlerisch unverbraucht. Er hat keine materiellen Sorgen als Herr eines großen Gutes, er hat Ansehen als Abkömmling einer der vornehmsten Adelsfamilien und noch mehr als der größte, über den ganzen Erdkreis berühmte Schriftsteller russischer Sprache. Sein Familienleben – er hat Frau und Kinder – ist völlig harmonisch, und keine äußere Ursache zu irgendeiner Unzufriedenheit mit dem Leben ist zu entdecken.

Und plötzlich kommt dieser Stoß aus dem Dunkel. Tolstoi spürt, daß ihm etwas Furchtbares zugestoßen ist. »Das Leben blieb stehen und wurde unheimlich.« Er tastet sich gleichsam selbst ab und fragt, was ihm geschehen ist, warum plötzlich diese Schwermut, diese Angstzustände ihn überfallen, warum ihn nichts mehr freut, nichts mehr erschüttert. Er spürt nur, daß die Arbeit ihn anwidert, die Frau ihm fremd wird, die Kinder gleichgültig. Ein Ekel vor dem Leben, taedium vitae, hat ihn überfallen, und er verschließt sein Jagdgewehr im Schrank, um es nicht in Verzweiflung gegen sich zu wenden. »Zum ersten Male hatte er damals klar erkannt« – so schildert er diesen Zustand in seinem Spiegelbild, dem Lewin der Anna Karenina, »daß jeden Menschen und auch ihn in Zukunft nichts erwartete als Leiden, Tod und ewige Vergängnis, und da hatte er entschieden, daß er so nicht leben könnte, entweder mußte er eine Erklärung des Lebens finden oder er mußte sich erschießen.«

Diese innere Erschütterung, die Tolstoi zum Grübler, zum Denker, zum Lebenslehrer gemacht hat, mit Namen zu benennen, hat keinen Sinn. Wahrscheinlich war sie nur ein klimakterischer Zustand, Angst vor dem Alter, Angst vor dem Tod, eine neurasthenische Depression, die sich in einen vorübergehenden Lähmungszustand verwandelte. Aber es gehört zum Wesen des geistigen Menschen und vor allem des Künstlers, daß er seine inneren Krisen beobachtet und zu überwinden sucht. Zunächst beginnt nur eine namenlose Unruhe Tolstoi zu ergreifen. Er will wissen, was mit ihm geschehen ist und warum das Leben, das ihm bisher so sinnvoll, so reich, so üppig, so vielfältig erschienen, mit einmal schal und sinnlos geworden ist. Und wie in der herrlichen Novelle sein Iwan Iljitsch, da er zum erstenmal die Kralle des Todes im eigenen Leibe fühlt, sich erschreckt fragt: »Vielleicht habe ich nicht so gelebt, wie ich leben sollte«, beginnt Tolstoi jetzt, Tag für Tag, sich nach seinem Leben und nach dem Sinn des Lebens zu fragen – Wahrheitssucher und Philosoph nicht aus ursprünglicher Denklust und geistiger Neugierde, sondern aus Selbsterhaltungstrieb, aus Verzweiflung. Sein Denken ist wie bei Pascal Philosophie vor oder aus einem Abgrund, aus dem »gouffre«, Lebenserforschung aus Angst vor dem Tod, vor dem Nichts. Es gibt ein sonderbares Blatt Tolstois aus jenen Tagen, ein Blatt Papier, auf dem er sich die sechs »unbekannten Fragen« aufgeschrieben hat, die er zu beantworten hat.

a) Wozu leben?

b) Welche Ursache hat meine Existenz und die jedes anderen?

c) Welchen Zweck hat mein Dasein und jedes andere?

d) Was bedeutet jene Spaltung in Gut und Böse, welche ich in mir fühle, und wozu ist sie da?

e) Wie soll ich leben?

f) Was ist der Tod – wie kann ich mich retten?

Diese Fragen zu beantworten, wie er, wie die anderen »richtig« leben sollten, ist für die nächsten dreißig Jahre – mehr als das Dichterische – der Sinn und die Aufgabe Tolstois geworden.

Die erste Etappe dieses Suchens nach dem »Sinn des Lebens« ergibt sich durchaus logisch. Tolstoi, der trotz einzelnen nihilistischen Anwandlungen, die hauptsächlich in der Geschichtsphilosophie von ›Krieg und Frieden‹ zum Ausdruck gekommen waren, nie ein Skeptiker gewesen war, der im äußeren und inneren Sinne sorglos frei, genießerisch und arbeitsam seine Jahre verbracht hatte, wendet sich als plötzlicher Adept der Philosophie zunächst an die Autoritäten, um deren Meinung zu hören, wozu und wofür man lebt. Er beginnt philosophische Bücher zu lesen, kreuz und quer, Schopenhauer und Plato, Kant und Pascal, um sich den »Sinn des Lebens« von ihnen erklären zu lassen. Aber weder die Philosophen noch die Wissenschaften geben ihm Antwort. Tolstoi findet mit Unbehagen bei diesen Weisen, daß ihre Meinungen immer nur dort »genau und klar sind, wo sie sich nicht auf unmittelbare Fragen des Lebens beziehen«, daß sie sich aber jeder Antwort enthalten, sobald man von ihnen entscheidenden Rat und Hilfe will, und niemand unter ihnen das ihm einzig Wichtige ihm erläutern kann, »welche zeitliche, ursächliche und räumliche Bedeutung hat mein Leben?« Und so wendet er sich – zweite Phase – von den Philosophen ab und nun den Religionen zu, um sich bei ihnen Trost zu suchen. Das »Wissen« hat sich ihm verweigert, so sucht er einen »Glauben« und betet: »Schenke mir, Herr, einen Glauben, und laß mich den andern helfen, ihn zu finden.«

In jener Zeit innerer Verstörtheit ist also Tolstoi noch um keine überpersönliche Lehre bemüht, kein Initiator, kein Revolutionär im geistigen Sinne, er will nur sich selbst, dem unsicher gewordenen Individuum Leo Tolstoi, einen Weg, ein Ziel finden, sich selbst den seelischen Frieden zurückerobern. Er will sich nach seinem eigenen Wort nur »retten« vor dem inneren Nihilismus, einen Sinn finden für die Sinnlosigkeit des Daseins. Er denkt damals noch nicht im entferntesten daran, einen neuen Glauben zu proklamieren und will sich auch keineswegs von der altererbten Religion, vom orthodoxen Christentum entfernen. Im Gegenteil, er nähert sich, nachdem er seit seinem sechzehnten Lebensjahr aufgehört hat, zu beten, Kirchen zu besuchen und sich zum Abendmahl vorzubereiten, wieder der Kirche. Er bemüht sich, strenggläubig zu sein, er hält alle ihre Gebote und Vorschriften ein, er fastet, pilgert in die Klöster, wirft sich auf die Knie vor den Ikonen, diskutiert mit Bischöfen und Popen und Sektierern, und vor allem studiert er das Evangelium.

Und nun geschieht, was immer unruhigen Suchern der Wahrheit geschieht. Er findet, daß das Evangelium mit seinen Gesetzen und Geboten nicht mehr beachtet wird und, was die russisch-orthodoxe Kirche als Christi Lehre predigt, keineswegs mehr die ursprüngliche, die »wahre« Lehre Christi ist; damit entdeckt er sich auch eine erste Aufgabe: das Evangelium in seinem eigentlichen Sinne auszulegen und allen anderen dieses Christentum »als eine neue Lebensauffassung, nicht als mystische Lehre« zu predigen. Aus dem Suchenden ist ein Bekennender, aus dem Bekennenden ein Prophet geworden, und vom Propheten bis zum Zeloten wird kein weiter Schritt mehr sein. Aus einer persönlichen Verzweiflung beginnt eine autoritäre Lehre sich zu formen, Reformation des ganzen geistigen und sittlichen Denkens und überdies eine neue Soziologie; die ursprüngliche geängstigte Frage eines einzelnen Menschen: »Wozu lebe ich und wie soll ich leben?« hat sich allmählich in ein Postulat an die ganze Menschheit »So sollt ihr leben!« verwandelt.

Aus tausendjähriger Erfahrung hat nun die Kirche eine besondere Witterung für die Gefahr, welche jede eigenmächtige Auslegung des Evangeliums bringt. Sie weiß, daß jeder, der einmal beginnt, sein Leben nach dem Buchstaben der Bibel zu formen, mit den Normen der offiziellen Kirche und den Geboten des Staates notwendigerweise in Konflikt geraten muß. Gleich das erste prinzipielle Buch Tolstois ›Meine Beichte‹ wird von der Zensur, das zweite ›Mein Glaube‹ vom heiligen Synod verboten, und so sehr die kirchliche Behörde aus Respekt vor dem großen Schriftsteller sich auch scheut, zu der äußersten Maßregel zu schreiten, muß sie schließlich doch über Tolstoi den Kirchenbann verhängen und ihn exkommunizieren. Denn, aufgewühlt bis in die Tiefen seines Wesens, hat Tolstoi begonnen, alle die Fundamente zu unterhöhlen, auf denen die Kirche, der Staat, die zeitlich gültige Ordnung ruhen; wie die Waldenser, die Albigenser, die Wiedertäufer, die Bauernprediger der Revolution, wie alle, die das Christentum zum Urchristentum wieder zurückführen und einzig nach Wort und Buchstaben der Bibel leben wollten, ist Tolstoi von nun ab unaufhaltsam auf dem Wege, der entschlossenste Staatsfeind, der leidenschaftlichste Anarchist und Antikollektivist zu werden, den die Neuzeit kennt. Gemäß seiner Kraft, seiner Entschlossenheit, seiner Zähigkeit und der Unbändigkeit seines Muts geht er einerseits weiter als die eifrigsten Reformatoren wie Luther und Calvin, andererseits im soziologischen Sinne weiter als die verwegensten Anarchisten, als Stirner und seine Schule. Bald hat die moderne Kultur, die zeitgenössische Gesellschaft mit all ihrem Recht und Unrecht im neunzehnten Jahrhundert keinen grimmigeren und keinen gefährlicheren Gegner gefunden als den größten Dichter ihrer Zeit und niemanden, der gesellschaftskritisch destruktiver gewirkt hat als er, der künstlerisch vordem der größte Gestalter seiner Epoche war.

Die Kirche und der Staat aber kennen die Gefahr solcher entschlossener Einzelgänger, sie wissen, daß auch die reinsten ideologischen Untersuchungen allmählich ins Praktische übergreifen und daß gerade die Ehrlichsten, die Begabtesten unter den Weltverbesserern die meiste Verwirrung auf Erden stiften. Sie wissen, daß das Urchristentum auf ein Gottesreich zielt und nicht auf ein irdisches, daß seine Gebote im staatlichen Sinn zum Teil subversive, den Staat negierende sind, weil der Gläubige Christus über Caesar, das Gottesreich über das irdische zu stellen verpflichtet ist und darum notwendigerweise mit den Pflichten des »Untertanen«, mit dem Gesetz und Gefüge des Staats in Konflikt geraten muß. Aber Tolstoi wird erst allmählich gewahr, in welches Dickicht von Problemen sein Suchen und Tasten ihn führen wird. Er meint zuerst nichts zu beginnen, als sein eigenes, privates Leben in Ordnung, seine Seele in Ruhe zu bringen, indem er sein individuelles Verhalten den Geboten des Evangeliums möglichst anzupassen sucht; er beabsichtigt nichts, als in Frieden mit Gott, in Frieden mit sich selbst zu leben. Aber unbewußt erweitert sich die ursprüngliche Frage: »Was war falsch in meinem Leben?« zur allgemeinen: »Was ist falsch in unser aller Leben?« und wird dadurch Kritik an der Zeit, Kritik an der Gegenwart. Er beginnt um sich zu blicken und entdeckt – was insbesondere im damaligen Rußland nicht schwer war zu entdecken – die Ungleichheit der sozialen Verhältnisse, den Kontrast zwischen arm und reich, zwischen Luxus und Elend, er sieht neben seinen privaten, persönlichen Irrtümern das allgemeine Unrecht seiner Standesgenossen und erkennt es als seine erste Pflicht, mit seinen ganzen Kräften diesem Unrecht zu steuern. Auch hier beginnt er ganz langsam; lange ehe er – die Bahn wird diesen unerbittlich harten, unheimlich scharfsichtigen Mann immer weiterführen – zum Anarchisten, zum elementaren Revolutionär sich steigert, wird er zunächst Philanthrop und Liberalist. Ein zufälliger Aufenthalt in Moskau 1881 bringt ihn zum erstenmal der sozialen Frage näher: in seinem Buch ›Was sollen wir tun?‹ schildert er in erschütternder Form diese erste Begegnung mit dem Massenelend der Großstadt. Selbstverständlich hatte er mit seinem hellen Auge auf seinen Reisen und Wanderungen tausendmal schon Armut vorher gesehen, aber es war nur die Einzelarmut gewesen der Dörfer und des Landes, nicht die konzentrierte, die proletarisierte Armut der Industriestädte, die Armut als Zeitprodukt, als gleichsam maschinelles Produkt einer Maschinenkultur: Gemäß seiner Bibeleinstellung sucht Tolstoi zunächst durch Gaben und Spenden, durch Organisation der Wohltätigkeit dem Elend abzuhelfen, aber er erkennt bald die Vergeblichkeit jeder Einzelaktion und »daß Geld allein hier nicht helfen könne, die tragischen Existenzen dieser Leute zu verändern«; eine wirkliche Änderung kann nur durch eine totale Umstellung des ganzen gegenwärtigen gesellschaftlichen Systems erreicht werden. So schreibt er die feurigen Warnungsworte an die Wand der Zeit: »Zwischen uns, den Reichen und den Armen, steht eine Wand von falscher Erziehung, und bevor wir den Armen helfen können, müssen wir erst diese Wand niederreißen. Zwanghaft kam ich zum Schlusse, daß unser Reichtum die wahre Ursache des Elends der Armen ist.« Etwas ist falsch in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, das ist ihm in innerster Seele schmerzlich klargeworden, und von dieser Stunde an hat Tolstoi ein einziges Ziel: die Menschen zu belehren, zu warnen, zu erziehen, daß sie das ungeheure Unrecht, das durch die Schichtung der Menschen in derart abgesonderte Klassen geschieht, aus eigenem Willen wieder gutzumachen sich bemühen.

Aus eigenem Willen und aus einer reinen moralischen Erkenntnis – hier beginnt der Tolstoianismus –, denn Tolstoi zielt nicht auf eine gewaltsame, sondern auf eine sittliche Revolution, welche ehebaldigst diese Nivellierung vollziehen und damit der Menschheit die andere, die blutige Rebellion ersparen soll. Eine Revolution vom Gewissen her, eine Revolution durch einen freiwilligen Verzicht der Reichen auf ihren Reichtum, der Unbeschäftigten auf ihre Untätigkeit, und die baldige Neuschaffung einer Arbeitsteilung in dem natürlichen, gottgewollten Sinne, daß keiner einen übermäßigen Anteil an der Arbeit des anderen haben dürfe, und alle nur gleiche Bedürfnisse; Luxus ist von nun ab für ihn nur eine Giftblüte im Sumpfe des Reichtums und muß um der Gleichheit zwischen den Menschen willen ausgerottet werden. Aus dieser Erkenntnis eröffnet Tolstoi hundertmal erbitterter als Karl Marx und Proudhon seinen Kampf gegen das Eigentum. »Besitz ist heutzutage die Wurzel alles Bösen. Er ist die Ursache des Leidens derjenigen, die besitzen und derjenigen, die nicht besitzen. Und die Gefahr des Zusammenstoßes ist unvermeidlich zwischen denen, die Überfluß haben und denen, die in Armut leben.« Alles Böse beginnt mit dem Besitz, und solange der Staat das Prinzip des Besitzes noch anerkennt, handelt er im Sinne Tolstois ebenso unchristlich wie unsozial und macht sich – da Besitz für Tolstoi Schuld gegen andere darstellt – zum Mitschuldigen und Hauptschuldigen. »Staaten und Regierungen intrigieren und gehen in den Krieg um Eigentum, bald um die Ufer des Rheins, die Länder in Afrika, bald um China und den Balkan; die Bankleute, die Händler, die Fabrikanten und Landbesitzer arbeiten, planen und quälen sich und die anderen nur um Besitz. Die Beamten kämpfen, betrügen, unterdrücken und leiden nur zugunsten des Besitzes. Unsere Gerichte, unsere Polizei verteidigen den Besitz. Unsere Strafkolonien und Gefängnisse, alle die Greuel unserer sogenannten Unterdrückung des Verbrechens existieren nur zum Schutze des Eigentums.«

Es gibt also im Sinne Tolstois nur einen einzigen mächtigen Hehler, der alle Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung schützt, und dieser Verbrecher ist der Staat. Nur um das Eigentum zu schützen, ist er nach seiner Meinung erfunden worden, nur zu diesem Zwecke hat er sein vielgliedriges System der Gewalt aufgerichtet mit Gesetzen, Staatsanwälten, Gefängnissen, Richtern, Polizisten, Armeen. Aber als das fürchterlichste und gottloseste Vergehen des Staates betrachtet Tolstoi das erst in unserem Jahrhundert erfundene, die allgemeine Wehrpflicht. Nichts bedeutet ihm eine solche Herausforderung des »christlichen Menschen«, die Satzung Christi, die Gebote des Evangeliums zu verraten, als daß er sich dem staatlichen Befehl fügt, ein Mordwerkzeug sich in die Hand zwingen läßt, um einen völlig unbekannten Menschen zu töten, um irgendeiner zufälligen Parole willen – Vaterland, Freiheit, Staat –, einer Parole, die, wie Tolstoi immer wieder eifert, nichts anderes verbirgt als den Willen, ein Eigentum zu schützen, das ihm nicht selber gehört, und die Idee des Eigentums zu der eines höheren und sittlichen Rechts gewaltsam zu erheben. Hunderte und hunderte Seiten hat Tolstoi geschrieben, um den Widerspruch darzulegen, der darin liegt, daß bei dem heutigen Zustand einer sogenannten Kultur (in der er nur einen Deckmantel der inneren Entsittlichung erblickt) Menschen gezwungen werden können, auf staatlichen Befehl sich gegenseitig abzuschlachten – gegen Gottes Gebot und gegen das innere sittliche Gebot –, weil damit »ein Mensch gegen seinen Willen in eine Stellung gebracht wird, die seinem Bewußtsein widerstrebt«.

So kommt Tolstoi – aus dem Sucher des Evangeliums ist endgültig der radikale Anarchist geworden – zu dem Schluß, daß es Pflicht ist jedes sittlich denkenden Menschen, dem Staate Widerstand zu leisten, wenn er von ihm »Unchristliches«, also Militärpflicht fordert, und zwar Widerstand nicht durch Gewalt, sondern durch non-resistance, und außerdem, daß er sich freiwillig lossagen soll von jeder Tätigkeit, die auf Ausnützung und Ausbeutung fremder Arbeit beruht. Der ehrliche Mensch hat nicht patriotisch, sondern human zu denken und zu handeln; unablässig von neuem weist Tolstoi auf das heiligste Recht des Individuums hin, Dinge, obzwar sie gesetzlich erlaubt oder sogar anbefohlen sind, kraft seiner inneren Überzeugung abzulehnen, zum Refraktär zu werden gegen alle Satzungen des Staates, die er nicht als sittlich anerkennt. Darum rät er dem »christlichen Menschen«, möglichst sich allen Einrichtungen und Institutionen zu entziehen, keinen Gerichtsdienst zu leisten, keine Ämter anzunehmen, um seine Seele rein zu erhalten. Immer wieder ermutigt Tolstoi den einzelnen, sich nicht einschüchtern zu lassen durch das falsche, das antimoralische Prinzip der Gewalt, auch wenn sie sich Staatsgewalt nennt, denn der Staat in seiner gegenwärtigen Form ist an sich der Verteidiger, Anwalt und Büttel einer latenten Ungerechtigkeit; und selbst die anarchischen Verbrechen, welche einzelne begehen, scheinen Tolstoi nicht so sittlich verderblich, wie die scheinbar wohlgeordneten und human sich gebärdenden Institutionen dieses Erzfeinds. »Diebe, Räuber, Mörder, Betrüger sind ein Beispiel für das, was man nicht tun darf, und wecken in dem Menschen Abscheu vor dem Bösen. Die Menschen aber, die Taten des Diebstahls, des Raubes, des Mordens, der Züchtigung verüben und sie durch religiöse, wissenschaftliche, liberale Rechtfertigung beschönigen, die es als Grundbesitzer, Kaufleute, Fabrikanten tun, rufen die anderen zur Nachahmung ihrer Taten auf und tun nicht bloß denen Böses, die darunter leiden, sondern Tausenden und Millionen Menschen, die sie entsittlichen, indem sie für diese Menschen den Unterschied zwischen gut und böse aufheben... ein einziges Todesurteil, das von Menschen vollzogen wird, die sich nicht unter Einwirkung der Leidenschaft befinden, von wohlhabenden, gebildeten Menschen mit Zustimmung und unter Teilnahme christlicher Seelenhirten, entsittlicht und vertiert die Menschen mehr als Hunderte und Tausende von Morden, die von arbeitenden, ungebildeten Menschen begangen werden und meist im Überschwang der Leidenschaft... Jeder Krieg, auch der kürzeste, mit allen den Krieg begleitenden Verlusten, Diebstählen, geduldeten Ausschweifungen, Räubereien, Morden, mit der vermeintlichen Rechtfertigung ihrer Notwendigkeit und Gerechtigkeit, mit der Lobpreisung und Verherrlichung der Kriegstaten, mit Gebeten für die Feldzeichen, für das Vaterland und mit der Heuchelei der Sorge für die Verwundeten, entsittlicht in einem Jahre die Menschen mehr als Millionen Räubereien, Brandstiftereien, Mordtaten, die im Lauf von hunderten Jahren von einzelnen Menschen unter dem Einfluß der Leidenschaft begangen werden.« Der Staat also, die gegenwärtige Gesellschaftsordnung, ist der Hauptschuldige, der wahre Antichrist, die Personifikation des Bösen, und Tolstoi schleudert ihm sein erbittertstes »Ecrasez l'infâme« entgegen.

Wenn aber der Staat als Träger des menschlichen Zusammenlebens das schlechthin »Böse« ist, die sinnfälligste Form des Antichrist auf Erden, so ist es nach Tolstoi selbstverständliche Pflicht des »christlichen Menschen«, sich sowohl den Forderungen als den Verlockungen dieses Teufelsspuks zu entziehen. Rußland muß dem freien Christen genau so indifferent sein wie Frankreich oder England, er darf nicht in Nationen, sondern nur vom Allmenschlichen aus denken. So wie aus der orthodoxen Kirche tritt darum Tolstoi seelisch aus dem Staatsverband aus, indem er erklärt: »Ich kann nicht Staaten oder Nationen anerkennen oder an Streitigkeiten zwischen ihnen teilnehmen, weder indem ich mich schriftlich dazu äußere noch indem ich einem einzelnen Staat diene. Ich kann an allen Dingen nicht teilhaben, die auf dem Unterschied zwischen Staaten fußen, wie Zollhäusern, Steuereintreibungen, Herstellung von Explosivstoffen und Waffen oder irgendwelchen Kriegsvorbereitungen.« Der »christliche Mensch« darf keinen Vorteil zu ziehen suchen aus staatlichen Institutionen, er darf nicht versuchen, unter dem Schutze des Staates reich zu werden oder dank seiner Protektion Karriere zu machen. Er darf keine Gerichte anrufen, keine Industrieprodukte benutzen, nichts in seinem Leben verwerten, was aus fremder Arbeit stammt. Er darf kein Eigentum besitzen, soll es vermeiden, Geld in die Hand zu nehmen, er soll keine Eisenbahn benutzen, keine Fahrräder, niemals teilnehmen an Wahlen oder öffentliche Ämter bekleiden. Er darf keinen Eid der Treue schwören, weder dem Zaren noch irgendeiner anderen Instanz, weil er mit seinem Gehorsam niemand anderem verpflichtet ist als Gott und dessen Wort, wie es in den Evangelien ausgesprochen ist, und er darf keinen anderen Richter anerkennen als sein eigenes Gewissen. Der »christliche Mensch« im Sinne Tolstois – man könnte eigentlich immer dafür »der reine Anarchist« setzen – hat den Staat zu negieren, er hat sittlich außerhalb dieser unsittlichen Institution zu leben; einzig dieses rein passive, rein negative, apathische, alles Leiden willig akzeptierende Verhalten unterscheidet ihn grundlegend vom politischen Revolutionär, der die Staatsordnung haßt, statt sie zu ignorieren.

Man übersehe also nicht den prinzipiellen Antagonismus zwischen Tolstoi und Lenin: ebenso streng und entschieden wie die gegenwärtige Gesellschaftsordnung selbst verurteilt der Tolstoianismus jede gewalttätige Auflehnung gegen diese Gesellschaftsordnung, weil die Revolution sich des Bösen – der Gewalt – gegen das Böse bedienen muß. Den Teufel darf man nicht durch Beelzebub bekämpfen. Gemäß ihrem obersten und innersten Grundsatz »Widerstrebet dem Übel nicht durch Gewalt« statuiert die Lehre Tolstois den passiven, den individualistischen Widerstand als die einzig erlaubte Kampfform gegenüber der aktiven, der revolutionären. Der »christliche Mensch« hat zu leiden und jedes Unrecht, das ihm vom Staate geschieht, hinzunehmen, ohne es darum jemals anzuerkennen. Nie darf er Gewalt brauchen, um die Gewalt zu bekämpfen, weil er durch seine eigene Gewalttätigkeit das Prinzip des Bösen und die Gewalt als erlaubt anerkennen würde: der Tolstoische Revolutionär schlägt niemals zu, er läßt sich schlagen, er strebt keine äußere Machtposition an, läßt sich aber von seiner inneren Position der Gewaltlosigkeit durch keine Gewalt abdrängen. Er hat die »Macht«, den »Staat« nicht zu erobern, sondern links liegen zu lassen als etwas Gleichgültiges, dem er nicht innerlich zugehört, und dessen »Untertan« zu werden niemand ihn gegen sein Gewissen zwingen kann.

Sehr deutlich zieht also Tolstoi den Trennungsstrich zwischen seiner religiösen, seiner urchristlichen Auflehnung gegen jede Autorität und dem professionellen, dem aktivistischen Klassenkampf. »Wenn wir Revolutionären begegnen, täuschen wir uns häufig in der Meinung, daß wir und sie einander berühren. Sie und auch wir rufen: kein Staat, kein Eigentum, keine Ungerechtigkeit, und vieles andere. Dennoch besteht da ein großer Unterschied: für den Christen gibt es keinen Staat – jene aber wollen den Staat vernichten. Für den Christen gibt es kein Eigentum – jene wollen es abschaffen. Für den Christen sind alle gleich – sie wollen die Ungleichheit zerstören. Die Revolutionäre kämpfen mit der Regierung von außen, das Christentum kämpft aber gar nicht, es zerstört die Fundamente des Staates von innen.« Wenn Tausende und immer mehr, jeder von seiner eigenen Person und Überzeugung aus, sich nicht unterwerfen und sich lieber nach Sibirien verschicken, mit Knuten schlagen und in Gefängnisse werfen lassen, so erreichen sie nach Tolstois Meinung durch ihre heroische Passivität mehr als die Revolutionäre durch solidarische Gewalt. Aus diesem Grunde wird die religiöse Revolution durch genaue Befolgung der non-résistance auf die Dauer für den Staat gefährlicher und zersetzender als Aufstände und Geheimbündeleien. Um die Weltordnung zu ändern, müssen die Menschen selbst geändert werden. Was also Tolstoi erträumt, ist die Revolution von innen, die Revolution nicht der Waffen, sondern des unerschütterlichen und zu jedem Leiden bereiten Gewissens: eine Revolution der Seelen und nicht der Fäuste.

Diese »Antistaatslehre« Tolstois – man denkt an Luthers Traktat von der »Freiheit eines Christenmenschen« – ist an sich von einer großartigen Einlinigkeit und Stoßkraft. Der Bruch innerhalb dieses Systems beginnt erst, sobald Tolstoi seine Selbstbestimmungsforderung in eine positive Staatslehre umzudrehen sucht. Schließlich lebt der Mensch nicht im luftleeren Raum und jenseits seines Jahrhunderts; wo Millionen Individuen zusammengeschichtet sind, Berufe und Begabungen sich im täglichen Verkehr überschneiden, muß – selbst wenn man den Verbrecher »Staat« ausschaltet – ein gewisses Regulativ der Lebensordnung gefunden und damit dem bisher »Falschen« das »Richtige«, dem Bösen ein Gutes entgegengestellt werden. Und nun erweist es sich zum tausendsten Mal in der Geschichte der Menschheit, um wieviel schwerer im Soziologischen Aufbau ist als Kritik. Von dem Augenblick, wo Tolstoi von der Diagnose zur Therapie übergeht, wo er statt der Negierung und Verdammung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung Vorschläge einer zukünftigen besseren Menschengemeinschaft macht, werden seine Begriffe vollständig nebulos, seine Gedanken konfus. Denn an Stelle einer stabilen, normierten Staatsordnung mit Autoritäten und Gesetzen und ihren ausübenden Organen empfiehlt Tolstoi – man staunt, dies von einem Menschenkenner zu hören, der wie kaum einer alle Tiefen der irdischen Seele durchforscht hat – als Kohäsionsmittel aller widerstreitenden Interessen ganz simpel »die« Liebe, »die« Brüderlichkeit, »den« Glauben, »das Leben in Christo«. Die ungeheure Kluft, die heute zwischen den besitzenden, den kulturell verwöhnten und den besitzlosen Klassen besteht, kann nach Tolstoi nur überbrückt werden, wenn sich freiwillig die besitzenden Klassen aller ihrer Vorrechte entäußern und nicht mehr wie bisher an das Leben so große Forderungen stellen. Der Reiche soll seinen Reichtum abgeben, der Intellektuelle seinen Hochmut preisgeben, der Künstler bei seinen Werken ausschließlich auf Verständlichkeit für die große Masse sehen, jeder nur von seiner eigenen Arbeit leben, ohne mehr davon zu empfangen, als er für diese primitive Form des Lebens benötigt. Die soziale Nivellierung soll – dies Tolstois Zentralgedanke – nicht von unten her erfolgen, wie es die Revolutionäre wollen, indem sie mit Gewalt den Besitzenden ihr Eigentum wegnehmen, sondern von oben herab durch eine spontane Konzession der Besitzenden. Daß bei einem solchen Niederstieg zu bäuerlichen und primitiven Lebensformen viele unserer Kulturwerte verlorengehen, ist Tolstoi vollkommen klar, und er hat versucht, in seiner Schrift über die Kunst diesen Verzicht uns leichter zu machen, indem er die literarische und musikalische Leistung unserer größten Künstler, selbst Shakespeares und Beethovens, entwertete, weil sie für das Volk nicht genug verständlich seien. Nichts erscheint ihm wichtiger, als den furchtbaren Zwiespalt zwischen arm und reich, der heute die Welt vergiftet, zu beseitigen. Denn sobald einmal durch gleichmäßige Bedürfnisse oder vielmehr gleichmäßige Bedürfnislosigkeit die Einheit unter den Menschen wieder hergestellt ist, können seiner Meinung nach die bösen Instinkte des Neides und des Hasses keine Angriffsobjekte mehr finden. Es wird überflüssig sein, besondere Autoritäten zu schaffen und Gewalt anzuwenden, um sie aufrecht zu erhalten. Das wirkliche Gottesreich auf Erden wird beginnen, sobald alle Überordnungen und Unterordnungen beseitigt sind und die Menschen wieder gelernt haben, eine einzige brüderliche Gemeinschaft zu bilden.

So verlockend waren diese Thesen in einem Land der äußersten sozialen Kontraste, so mächtig die Autorität Tolstois in seiner Zeit, daß sie in vielen Menschen den Wunsch erregten, diese tolstoianische Gesellschaftslehre praktisch zu verwirklichen. An einigen Orten versuchten Leute, die Probe aufs Exempel zu machen und gründeten Kolonien auf dem Prinzip des Nicht-Eigentums und der Nichtanwendung von Gewalt. Aber verhängnisvollerweise endeten diese Versuche als Enttäuschungen, und nicht einmal innerhalb seines eigenen Hauses, seiner eigenen Familie gelang es Tolstoi, die Grundprinzipien des Tolstoianismus durchzusetzen. Jahrelang bemühte er sich, sein privates Leben in Einklang mit seinen Theorien zu bringen; er verzichtete auf die geliebte Jagd, um keine Tiere zu töten, er vermied es möglichst, die Eisenbahn zu benützen, er überwies den Ertrag seiner Schriften seiner Familie oder wohltätigen Zwecken, er lehnte jede Fleischnahrung ab, weil sie die gewaltsame Tötung von lebenden Wesen voraussetzte. Er pflügte selbst auf dem Feld, ging in grobem Bauernrock und hämmerte sich mit eigener Hand die Sohlen an die Schuhe.

Aber er vermochte den Widerstand der Wirklichkeit gegen seine Ideen nicht zu besiegen, und – dies die tiefste Tragödie seines Lebens – gerade bei seinen nächsten Menschen, gerade innerhalb seiner Familie am wenigsten. Seine Frau entfremdete sich ihm, die Kinder begriffen nicht, warum gerade sie um der Theoreme ihres Vaters willen wie Stallmägde und Bauernsöhne auferzogen werden sollten, seine Sekretäre und Übersetzer schlugen sich wie trunkene Kutscher um das »Eigentum« an Tolstois Schriften herum; nicht ein einziger in seiner Nähe nahm das Leben dieses herrlichen Heiden als ein wahrhaft christliches an, und schließlich wurde ihm der Kontrast zwischen seiner eigenen Überzeugung und dem Gegenwillen seiner Umgebung so schmerzlich, daß er aus dem eigenen Hause flüchtete und, einsam und in seinen heiligsten Absichten enttäuscht, in einer kleinen Bahnstation in einem fremden Bette starb. Gerade um der Unbeugsamkeit seiner Überzeugung, der Konzessionslosigkeit seiner Ideen willen, mußte sein Versuch, mit einem Ruck die Weltordnung zu verändern, scheitern – wie immer der ideale Gedanke innerhalb der irdischen Welt.

Immerhin: es bliebe billige Nachsprecherei, hochmütig festzustellen, daß Tolstois soziales und religiöses Gedankensystem in unserer realen Welt als Ganzes ebensowenig zu verwirklichen war wie die Staatsutopie Platos und die Gesellschaftsordnung Jean-Jacques Rousseaus. Und es ist ebenso spottleicht zu entdecken, daß seine theoretischen Schriften nur an einzelnen Stellen den Glanz und die Überzeugungskraft seiner dichterischen ausstrahlen; es genügt, ein oder zwei seiner Volkserzählungen, in denen er die gleichen Ideen abwandelt, mit dem eifernden Schreiton seiner theoretischen Schriften zu vergleichen, um den Unterschied zu fühlen. In den Volkserzählungen, deren schönste in der Bibel stehen könnten neben den Legenden von Hiob und Ruth, ist er knapp, bildnerisch, erfindungsreich, während er in seiner Philosophie leicht ins Weitschweifige, Emphatische gerät und überdies manchmal peinlich wirkt durch die diktatorische Anmaßung, als hätte er, Leo Tolstoi, seit 1880 Jahren als erster das Evangelium »richtig« gelesen und niemand anderer vor ihm die Probleme der menschlichen Gemeinschaft kritisch durchgedacht. Oft ist man geneigt, der Beschwörung Turgenjews Recht zu geben, der Tolstoi von den weitschweifigen Traktaten ›Was sollen wir tun?‹, ›Das Reich Gottes ist in uns‹ und den unfruchtbaren Bibelexegesen zurückweisen wollte in das Reich dichterischer Gestaltung, wo er nicht bloß einer unter vielen Grüblern, sondern der unbestrittene Meister, der erhabenste Gestalter seines Volks, ja seines Jahrhunderts war. Dennoch wäre es ungerecht, die gewaltigen, ja sogar welthistorischen Wirkungen zu verkennen, welche die Welt Tolstois Lebenslehren verdankt, und man übertreibt keineswegs mit der Feststellung, daß von keinem denkerischen Werk seiner Zeitgenossen, nicht von Karl Marx und nicht von Nietzsche, ähnliche Erschütterungen für Millionen und Millionen Menschen ausgegangen sind – freilich in die verschiedensten Richtungen. Wie aus dem Herzen des Paradieses die Ströme in die gerade entgegengesetzten Richtungen fließen, so haben Tolstois Gedanken merkwürdigerweise gerade die feindlichsten geistigen Bewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts befruchtet. Nichts wäre wahrscheinlich ihm ferner gewesen als der systematische Bolschewismus, der die Zerschmetterung des Gegners als erste Forderung setzte (während er Ausgleich durch Liebe forderte), der dem Staat (dem Beelzebub Tolstois) eine nie geahnte Autorität über den einzelnen verlieh und mit seiner Zentralisierung aller Gewalt, mit seinem Atheismus, seiner Kollektivierung und Industrialisierung, seinem Willen, die Massen aus ihrer Dumpfheit emporzuheben, just das Gegenteil statuierte von seinem »So sollt ihr leben!« Trotzdem hat keiner der russischen Revolutionäre des neunzehnten Jahrhunderts Lenin und Trotzki so sehr die Wege geebnet wie dieser gräfliche Antirevolutionär, der als erster dem Zaren Trotz geboten und, vom Bannstrahl des heiligen Synods verfolgt, die Kirche verlassen hatte, der jede bestehende Autorität mit Axtschlägen zertrümmerte und den sozialen Ausgleich als Vorbedingung einer neuen besseren Weltordnung setzte; von der Zensur verboten, waren seine Werke in Abschriften in Hunderttausende Hände gelangt und hatten die Forderung der Aufhebung des Eigentums bereits zu einer Zeit zum Gemeingut gemacht, da die grimmigsten unter den Sozialrevolutionären sich noch bescheiden mit liberalistischen Verbesserungen und Reformen begnügen wollten. Kein Buch und kein Mensch hat so sehr dazu beigetragen, Rußland radikal zu machen, wie Tolstois Radikalismus des Denkens, keiner hat so sehr seine Landsleute ermutigt, vor keiner Verwegenheit zurückzuschrecken; trotz aller inneren Gegensätzlichkeit gebührt ihm ein Denkmal auf dem Roten Platz. Denn wie Rousseau Ahnherr der französischen, ist Tolstoi (wahrscheinlich ebenso sehr gegen seinen Willen wie jener andere Erzindividualist) der »Prodromos«, der wahre Ahnherr der russischen, der Weltrevolution gewesen.

Aber sonderbarerweise hat gleichzeitig seine Lehre auf andere Millionen Menschen im genauen Gegensinne gewirkt. Während die Russen aus Tolstois Lehre das Radikale übernehmen, übernimmt am anderen Weltende, in Indien, Gandhi, der Nichtchrist, daraus das Apostolat des Urchristentums, die These der non-resistance und organisiert als erster mit seinen dreihundert Millionen Menschen die Technik des passiven Widerstands. Er gebraucht in diesem Kampf auch all die anderen unblutigen Waffen, die Tolstoi als die einzig erlaubten anempfohlen hat: die Abkehr von der Industrie, die Heimarbeit, die Erringung innerer und politischer Unabhängigkeit durch äußerste Einschränkung der äußeren Bedürfnisse. Hunderte von Millionen also – jene in der aktiven Revolution Rußlands und jene in der passiven Indiens – haben Gedanken dieses reaktionären Revolutionärs oder revoltierenden Reaktionärs sich zu eigen gemacht und verwirklicht – wenn auch in einem Sinn, den ihr Schöpfer verworfen oder verleugnet hätte.

Aber Ideen haben in sich selbst keine Richtung. Erst wenn die Zeit sie ergreift, werden sie von ihr fortgerissen wie das Segel vom Wind. Ideen sind in sich selbst nur motorische Kräfte, Bewegung erschaffend, ohne zu wissen, zu welchem Ziele diese Bewegung, die Erregung führt. Es bleibt gleichgültig, wie viel von ihnen anfechtbar sein mag – da zweifellos Tolstois Ideen Zeitgeschichte, Weltgeschichte in weitesten Dimensionen gezeitigt haben, gehören seine theoretischen Schriften mit allen ihren Widersprüchen ein für allemal zum wichtigsten geistigen und sozialen Bestand unserer Zeit, und vieles vermögen sie heute noch dem einzelnen zu geben. Wer für den Pazifismus kämpft und für friedliche Verständigung zwischen den Menschen, wird kaum ein anderes so ergiebiges und systematisches Arsenal mit Waffen gegen den Krieg finden. Wer gegen die heute übliche Vergottung des Staates als der angeblich einzig gültigen Zielrichtung unseres Denkens und Strebens sich innerlich auflehnt und diesen Götzendienst der völligen Selbstaufopferung mitzumachen sich weigert, wird sich wunderbar bestärkt finden von diesem »fuoruscito« aller Vaterländerei. Jeder Staatsmann, jeder Soziologe wird in Tolstois gründlicher Kritik unseres Zeitalters prophetisch vorausschauende Erkenntnisse entdecken, jeder Künstler sich angefeuert fühlen von dem vorbildlichen Wirken dieses mächtigen Dichters, der sich die Seele zerquälte, um für alle zu denken und gegen das Unrecht auf Erden mit der Kraft seines Wortes zu streiten. Immer ist es Wollust, einen überragenden Künstler auch als moralisches Beispiel empfinden zu können, als einen Mann, der, statt kraft seines eigenen Ruhmes zu herrschen, sich zum Diener der Humanität macht und in seinem Ringen um das wahre Ethos von allen Autoritäten der Erde nur einer einzigen sich unterwirft: seinem eigenen, unbestechlichen Gewissen.

Peter Rosegger

1918

Er hat begonnen vor mehr als fünfzig Jahren als unbeholfener klobiger Bauernbub aus einem steirischen Älplerdorf, kaum der Rechtschreibung kundig, tumb und unbelehrt, ein kleiner Parsifal in Lederhosen, der mitten in der Zeit der Eisenbahnen und Telegraphen nach Wien aus seinem Dörfel fuhr, um den Kaiser Josef zu suchen (wie schön, wie rührend hat er diese Torheit seiner Kindheit erzählt). Und jetzt, da sein Atem innehielt, war er ein milder gütiger Greis, Welt und Zeit mit stiller Weisheit von eben demselben steirischen Heimatswinkel umfassend, der »alte Heimgärtner«, der wie Lynkeus der Türmer von seiner einsamen Höhe nach den Stunden und Sternen spähte. Dazwischen liegen unzählige arbeitsvolle, hilfstätige Tage, eine Bücherreihe, die mühelos eine Wand füllt, eine reiche Lebenswanderschaft und ein großer Ruhm.

Aber Ruhm, wie vielfältig vermag dieses Wort zu sein! Ruhm, das ist Neugier, Unruhe, ist Wirkung und Menschengewalt, ist ein Denkmal und ein Sarg, ist zugleich Lärm und Vergessenheit. Und durch alle diese Phasen ist dieser alte Mann langsam durchgeschritten. Zuerst war er eine Kuriosität: irgendein Winkelredakteur hatte ein paar Gedichte von dem kleinen Schneidergesellen abgedruckt, sie machten Aufsehen, und er hatte seinen ersten Ruhm, freilich dem einer Zirkusnummer nicht allzu unähnlich: er war der dichtende Bauernbub aus der Steiermark. Aber dann begann man allmählich ihn mehr zu achten. Die Zeit war ihm günstig; Bertold Auerbach, die Birch-Pfeiffer hatten die Bauernwelt für die Literatur entdeckt, und man spürte, dieser Neue, dieser Peter Rosegger war echter als sie alle. Er hatte Wurzel und Saft, war ein gerader kerniger Erzähler, und sein Weltwinkel, wieviel Liebe strömte er aus! Damals vor vierzig Jahren begann Rosegger der Liebling des deutschen Volkes zu werden und wirklich: des Volkes! Wo sonst der Name eines Dichters nie eindringt, in die kleinen Stuben, darin noch unter brennendem Kienspan und schwelendem Petroleumlämpchen Bücher mehr durchbuchstabiert werden als gelesen, sprach man seinen Namen mit Ehrfurcht aus, seine Zeitschrift »Der Heimgarten« (die vielleicht kaum in zehn Exemplaren in die Großstädte dringt) war dort Hauspostille und Unzähligen seit vierzig Jahren darin sein Wort Meinung und Gesetz. Immer weiter wuchs des Steiermärkers Ruhm, Tolstoi, der Unerbittliche, rühmte seine Romane als »gute Bücher«, in Frankreich schrieben zwei Professoren dicke Bücher über sein Werk, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, daß von keinem lebenden deutschen Autor mehr Bücher verkauft und verbreitet waren. Unermeßlich wurde allmählich sein Ruhm: mehr als Hauptmanns, als Hebbels, als Kleistens, als Gottfried Kellers war dieser Name Rosegger längst ein Begriff geworden, eine Selbstverständlichkeit. Aber eben in diesem Erstarren zum Begriff war ein stilles Sterben in seinem Ruhm: die Literatur kümmerte sich um seine Bücher nicht mehr, wertete sie kaum. Ein neuer Roseggerband zu Frühling und zu Herbst, das wurde allgemach selbstverständlich, wie die grünen Blätter am Baum im April und die gelben im September, man staunte nicht darüber und wußte, wie sie waren – eben: Rosegger –, ohne sie aufzuschlagen. Die junge Generation und die jüngste zog flüchtig den Hut vor seinem Namen und ging vorüber, ohne nur seinem Werk ins Antlitz zu sehen. Er war vergessen, eingesargt in seinem Ruhm. Und als ich im vergangenen Jahr aus dem Gefühl, einmal um ihn zu wissen, sein jüngstes Buch aufschlug und dann öffentlich sagte, eine wie hohe, wie ehrfurchtswürdige Menschlichkeit hinter diesem großen Namen sei, da kam ein Brief von ihm, zitternder Altershand, unendlichen ungläubigen Staunens voll, daß man drüben in der anderen Welt, in der Stadt, bei der Jugend noch etwas an ihm müden alten Mann finden könne. Es ist mir heute ein liebes kostbares Blatt, weil darin Freude eines Menschen blinkt, der anderen viel, unendlich viel Freude getan.