Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

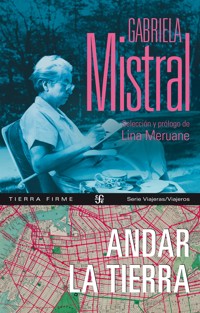

- Herausgeber: FCEChile

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Gabriela Mistral no es solo la autora de una obra poética fundamental y trascendente en la literatura chilena e iberoamericana del siglo xx, con proyección al xxi, sino que a la par, también, una mujer-ciudadana en su tiempo y ahora y en porvenir. Se diría conciencia viva de una época que resume en sus recados y ensayos el ritmo vital de Chile, la faena de una América y la visión del mundo. Durante su vida no estará ajena a los acontecimientos políticos, sociales, educacionales, mujeriles, agrarios, indigenistas e ideológicos que le tocó vivir tanto en sus años de permanencia en Chile como en los otros muchos de su errancia por el mundo. Tales sucesos no la iban a dejar indiferente, estuviera donde estuviera: en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Niza, en París, en Lisboa, en Nueva York. Así nacerán sus lacerantes, elocuentes e indesmentibles artículos (casi ensayos de pasión y de verdad) que testimonian ese hablar por su voz a las muchas mujeres de su pueblo. De la hondura y belleza de artículos, recados y ensayos que forman este libro político —político en el desvivir y en el hacer la historia crítica y ciudadana de una época— surge, sin leyenda alguna, una insufrible demócrata llamada Gabriela Mistral. Hija de la democracia chilena, la única —la democracia y ella— en su honra y en su verdad. Jaime Quezada. Este libro pone a disposición de lectores y lectoras importantes estudios, reflexiones y evidencia de aquello que falta aún para vivir en una sociedad donde no haya discriminación de género y que, por lo tanto, responda en plenitud a los ideales democráticos. Es una cartografía imprescindible de las prioridades y urgencias, un modo de visibilizar y describir la desigualdad de género en diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad. Paula Escobar. Periodista y Directora Cátedra Mujeres y Medios Universidad Diego Portales. La mirada feminista no implica solamente sumar derechos, sino que, inevitablemente, interroga lo que existe. El feminismo nace como pregunta, por eso aborda tantos registros de la realidad: económicos, sociales, sexuales y culturales. Este libro da cuenta de lo que queda por recorrer y, a la vez, da indicios de que esta es una revolución larga, porque junto con la tendencia de cambio social, suelen existir tendencias regresivas —conscientes o inconscientes— que llevan a mantener el statu quo. Constanza Michelson. Psiconoanalista, escritora y editora de Revista Barbarie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición, FCE Chile, 1994

Segunda edición, FCE Chile,2024

Mistral, Gabriela

Escritos políticos / Gabriela Mistral ; selec., pról. y notas de Jaime Quezada. – 2ª ed. – Santiago de Chile : FCE, 2024.

365 p. ; 21 × 14 cm – (Colec. Tierra Firme)

ISBN 978-956-289-343-5

1. Mistral, Gabriela – Opiniones políticas y sociales 2. Chile – Política y gobierno – Siglo xx 3. Ensayos 4. Literatura chilena – Siglo xx I. Quezada, Jaime, selec. II. Ser. III. t.

LC PQ8097 Dewey Ch864 M417e

Distribución mundial en habla española

D.R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Chile S. A.

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

www.fondodeculturaeconomica.cl

Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

www.fondodeculturaeconomica.com

Diagramación: Macarena Rojas Líbano

Fotografía de portada: Colección Weld, George F. Gabriela Mistral en Santa Bárbara, California. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-956-289-343-5

ISBN epub 978-956-289-353-4

Diagramación digital: ebooks [email protected]

Índice

Prólogo. Gabriela Mistral o la insufrible demócrata

CHILE O LA VOLUNTAD DE SER

Chile o la voluntad de ser

El ritmo de Chile

El signo de la acción

Menos cóndor y más huemul

Música araucana

Pasión agraria

Agrarismo en Chile

Una provincia en desgracia (Coquimbo)

CREADORES DE PATRIA

O’Higgins, símbolo en la gesta de la emancipación y de la amistad del Perú y Chile

Nuestro patrono Camilo Henríquez

El presidente Balmaceda (I)

El presidente Balmaceda (II)

Recado sobre el arzobispo Errázuriz

Arturo Alessandri Palma: político y académico

Pedro Aguirre Cerda: el hombre del timón

Recado sobre Juan Antonio Ríos

Gabriel González Videla: un demócrata chileno

El canciller Fernández: la ruptura de Chile con el Eje

ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES

Organización de las mujeres

Sobre la mujer chilena

El carácter de la mujer chilena

El voto femenino

Sufragio femenino

Una nueva organización del trabajo (I)

Una nueva organización del trabajo (II)

Mis ideas sociales

POLÍTICA Y ESPÍRITU

Recado para Eduardo Frei Montalva

GENERALIDADES DEL DECENIO (CHILE 1936-1946)

Generalidades del decenio (Chile 1936-1946)

Feudalismo y democracia

CARTAS A PEDRO AGUIRRE CERDA (1921-1940)

Carta I

Carta II

Carta III

Carta IV

Carta V

Carta VI

Carta VII

Carta VIII

Carta IX

Carta X

Carta XI

Carta XII

Carta XIII

Carta XIV

Carta XV

Carta XVI

Carta XVII

PENSAR AMÉRICA

La faena de nuestra América

Fray Bartolomé

Bolívar (I)

Bolívar (II)

La lengua de Martí

Sarmiento en Aconcagua

Eugenio María de Hostos

Sandino (I)

Sandino (II)

Sandino (III)

El presidente Álvaro Obregón y la situación de México

Primera luchas de Vasconcelos

LA POBRE LIBERTAD

Mensaje sobre los Derechos Humanos

La palabra maldita

La pobre libertad

Los derechos del niño

Cristianismo con sentido social

En el día de la cultura americana

Conversando sobre la tierra

Fuentes mistralianas (notas y referencias)

Prólogo

Gabriela Mistral o la insufrible demócrata

“Por mi voz hablan muchas mujeres de clase media y del pueblo”, dirá nuestra Gabriela Mistral por el año constitucional de 1925. Y en esa frase está, sin duda, su resuelta identidad social y su visionario compromiso con las realidades contingentes patrias. No solo autora de una obra poética fundamental y trascendente en la literatura chilena e iberoamericana del siglo XX, con proyección al XXI, sino que a la par, también, una mujer-ciudadana en su tiempo y ahora y en porvenir. Se diría conciencia viva de una época que resume en sus recados y ensayos el ritmo vital de Chile, la faena de una América y la visión del mundo.

Gabriela Mistral (1889-1957), que nos nace en una aldea cordillerana del valle de Elqui en pleno Gobierno del presidente Balmaceda —“ese hombre con afanes de limpieza republicana y el ídolo de una nación entera”— no estará ajena a los acontecimientos políticos, sociales, educacionales, mujeriles, agrarios, indigenistas e ideológicos que le tocó vivir tanto en sus años de permanencia en Chile como en los otros muchos de su errancia por el mundo. Tales sucesos no la iban a dejar indiferente, estuviera donde estuviera: en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Niza, en París, en Lisboa, en Nueva York. Así nacerán sus lacerantes y elocuentes e indesmentibles artículos (casi ensayos de pasión y de verdad) que testimonian ese hablar por su voz a las muchas mujeres de su pueblo.

Preocupada siempre del destino de Chile —“una república que cumple con el régimen democrático que se dio y juró”—, Gabriela Mistral siente nuestros pulsos nacionales como una tarea histórica, como una urgencia de los tiempos. Hay en ella un apego profundo por la voluntad de un Chile con sentido moral, que es su honra y su orgullo. “Yo, la insufrible demócrata”, se definió una vez, muchas veces, conversando con el escritor mexicano Alfonso Reyes en sus años consulares de Xalapa; así sea también declarándose “una hija de la Democracia chilena” (y escribe la palabra Democracia con mayúscula, con D encopetada) en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura (diciembre de 1945). En ese discurso frente a sus altezas reales no ocultará —honrada ella en uno de los muchos trabajadores de la cultura— su adhesión “al mirar con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco: campesinos, artesanos y obreros”.

En un país como Chile, donde “la mayoría de los chilenos tiene el patriotismo quisquilloso”, Gabriela Mistral estaba lejos de aquellos patriotismos de orfeones y escarapelas. Su “Menos cóndor y más huemul”, por ejemplo, no deja de ser una desmitificadora parábola de la realidad del país. Ella confesaba su escaso amor por el cóndor que, al fin de cuentas, es solamente un hermoso buitre. Prefería al pobre huemul, que bien mostraba la sensibilidad de una raza: “La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor”. Es decir, el picotazo sobre el lomo, el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba. Para nuestra Mistral sería bueno espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas.

Y no hay fábula ni alegoría alguna en esta zoológica desmitificación heráldica, como tampoco las habrá en la botánica página de “La pobre ceiba”, un artículo-recado con proyección al continente latinoamericano todo. Un denunciar al mundo el umbroso acuerdo de los delegados que asisten a la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana (febrero 1928) para tratar la intervención norteamericana y el asunto de Sandino en Nicaragua: “Los delegados de la Conferencia plantan una ceiba como símbolo de la fraternidad del Nuevo Mundo. ¿Por qué una ceiba?, por ser el árbol más umbroso de la América. Y yo entiendo, un poco perversamente, el más espeso, para que cubra feas cosas… Yo tengo muchos deseos de que la ceiba se les seque”.

Los juicios de Gabriela Mistral tienen así la energía que da la sobriedad y la verdad de su lenguaje, amén de una notable belleza de escritura. Por sus recados y artículos va y viene la historia sin mito de nuestros pueblos totales.

“Yo no tengo por mi pequeña obra literaria el interés quemante que me mueve por la suerte del pueblo. No hay en mí ansia de reivindicaciones populares, de aproximación a la política. No soy, por cierto, una sufragista. Hay en ello el corazón justiciero de la maestra que ha educado a los niños pobres y ha conocido la miseria obrera y campesina de nuestros países” (discurso en la Unión Panamericana, Washington, agosto, 1932). De ahí, fiel a ese “interés quemante que me mueve por la suerte del pueblo”, hará del problema agrario, del asunto indígena, de la cuestión social sus temas fundamentales e importarán en ella decididamente durante toda su vida. Serán su materia y su rezongo, sus impaciencias motivadoras cotidianas.

Venida de una zona rural, de hortelanos y pequeños agricultores elquinos (“toda cultura debería comenzar por la tierra”, dice), conocerá desde muy joven la realidad del campo chileno. Ella misma consideraba que los campesinos eran su verdadera familia en cualquier parte y constituían la raza chilena efectiva, la mayor y la mejor de nuestras clases sociales. En ese campesinado de Chile, o campesinería, como le gustaba decir, ponía todo su amor y, también, toda su pasión. No extrañará, entonces, el afán juicioso y detallado que va a tener por la urgencia de una reforma agraria, sobre todo en un país como Chile, con latifundio medieval. Consideraba que el suelo abandonado era lisa y llanamente una expresión de barbarie, “y sin hacer artículo de especialidad que no sé escribir, he dicho cada vez que he podido mi aborrecimiento de nuestro feudalismo”.

En México (año 1923) vivirá, en verdad, esta experiencia: “Con la reforma agraria no solo buscan los hombres de la revolución mexicana el cumplimiento de las promesas democráticas hechas al pueblo; buscan algo más: la mayor producción que es en todas partes el resultado de la división de la tierra”. Esa acción agraria decorosa y salvadora era, a su vez, la que deseaba para Chile, considerando que solo los pueblos agrarios eran pueblos morales por sensatez.

Será México, también, el país que le revelará en su mayor intensidad otra de sus bravas pasiones: la masa indígena o las netas indianidades vueltas conciencia viva de la raza. Ella misma poniéndose sanguíneamente en diaguita-mazateca en la sierra oaxaqueña y en las campañas y misiones de alfabetización del ministro Vasconcelos: “He ido conociendo México lentamente, casi sola, sin que me imbuyan juicios ajenos. Conocer al indio es maravillarse; qué elemento racial de primer orden arde como pasta en él: sobriedad, sentido artístico, sensibilidad en general vibrante, afecto y dulzura en el hogar, alegría, inocencia: son niños, pero niños hábiles para cualquier faena” (carta a Federico de Onís, enero de 1923).

Este acercamiento a nuestros pueblos originarios, sin embargo, tendría su encuentro primero por 1919, en la región de su destierro magallánico: “Allí había unos seres de etnografía poco descifrable, medio alacalufes, pero mejor vestidos que nuestros pobrecitos fueguinos. Eran el aborigen inédito, el hallazgo mejor para una indigenista de siempre”. Luego, en Temuco, “aquella zona de la maravillosa rebeldía” —según su propia, certera y épica definición de ese ámbito territorial y geográfico—, conocerá sin prejuicio o mito alguno al pueblo mapuche, la formidable raza gris, como escribe en su elocuente recado “Música araucana”. Mirándoles vivir un tiempo entenderá —y en decires de ella— a esas indiadas aventadas y barbarizadas por el despojo de su tierra: “Nos manchan y nos llagan, creo yo, los delitos del matón rural que roba predios de indios, vapulea hombres y estupra mujeres sin defensa a un kilómetro de nuestros juzgados indiferentes y de nuestras iglesias consentidoras”. Recuérdese, además, que en Poema de Chile (1967) estos mismos asuntos serán materia poética para sus textos “Reparto de tierra”, “Campesinos” y “Araucanos”.

Y todo esto lo dice la Mistral con palabras que arden y queman, sin perdonar nada, importándole grandemente la justicia social y el destino “del pueblo, que es el vidente mayor”, remarcando estas frases muchas veces y con énfasis definitivo: “Soy, antes que todo, obrerista y amiga de los campesinos; jamás he renegado de mi adhesión al pueblo y mi conciencia social es cada día más viva”, como deja testimonio en muchas páginas de su correspondencia. Pero no solo en sus relaciones epistolares dejaba constancia de este anhelo de justicia social y de esta adhesión al pueblo. Varios y muchos de sus recados ahondarán en estas materias, así resulte comunista para los conservadores de Monterrey, o beata para los radicales de Michoacán, según sus propias vivas expresiones en el medio mexicano que le tocó en gracia vivir. Y advirtiendo: “Tenemos que habituarnos al nuevo acento de las masas populares: hiere a los viejos oídos, un poco femeninos de puro delicados, mas tienen que oír esos oídos”. Es decir, estar con los tiempos y en la verdad de esos tiempos.

Gabriela Mistral, que durante toda su vida vio muy claro esto de la cuestión social, aconsejaba a sus amigos políticos —que los tuvo— que había que oír el mandato social de esta hora con el corazón y no solo con la inteligencia. “La política y el espíritu”, decía, apoyándose prologal y ensayísticamente en un libro del mismo nombre publicado por 1940. Comentando, y sin alegoría alguna, poniendo más bien el acento desnudo de nuestra historia en un saber mirar el ácido trance de nuestros pueblos, escribe estas relevantes frases: “Mucha consideración rodea entre nosotros un acta de Independencia que, en verdad, independizó a un décimo de la población; mucha dignidad otorgamos a una Constitución que nos llama libres a todo trance y que nos ha echado sobre el cojín de pluma de la confianza, desde el cual no levantamos la cabeza para saber si seguimos siendo libres; mucha oda y mucho orfeón enderezamos en torno de nuestros héroes políticos”. (“Conversación sobre la tierra”, 1931).

De ahí el marcado interés de nuestra Mistral por la historia de Chile en su proceso de genuina tradición cívica y democrática. “A mí me gusta la historia de Chile como un oficio de creación de patria”, decía. Y en este oficio, miró con desdén ciertas presidencias anodinas y celebró aquellas que mantuvieron el “compromiso subrayado de la constitucionalidad, línea tónica de nuestra historia”. Así, Gabriela Mistral pondrá su tuétano y su sien en un Camilo Henríquez, el subversivo de 1810, como buenamente lo llama; y en un José Manuel Balmaceda, a quien admirará con una pasión lúcida de porvenir. Consideraba que en la parva y seriota historia de Chile, Balmaceda ansiaba promover el país a nación moderna: “Hombre de limpieza republicana y padre de su pueblo, solo el caudal de dineros de las viejas fortunas peluconas y la propaganda constitucionalista terminarían en una revolución con él”.

La historia cercana y directa la vivirá la mismísima Gabriela Mistral en las cruciales épocas del proceso chileno durante la primera mitad del siglo XX. Una época “urgidora de democracia”, según su certera frase para definir la demagogia populista de Arturo Alessandri Palma. Y aunque por aquellos años no creía en su mesianismo, se alegraba de que fuera un civil el que llegaba a la presidencia de la república. Comentará entonces: “Los tiempos han dicho y clamado que esa demagogia era sencillamente el sentido de una época y que fue captado por un jefe sensibilísimo”.

Es un periodo difícil en un Chile de aires de fronda y cuartelazos, pero también de hitos significativos e irrevocables. Era 1925, el año constitucionalmente mayor de nuestro cartabón cívico de entonces y que fija, a su vez, la norma que separa Estado de Iglesia. El arzobispo Crescente Errázuriz acogerá con mansedumbre la nueva era, mirándola sin temor: “El Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separará del Estado y permanecerá pronta a servirlo”, decía. De ahí el admirativo recado que Gabriela Mistral escribirá, después, sobre el recoleto arzobispo.

Así, la historia de Chile, en su oficio de creación de patria y en su trasvasijamiento de épocas e hitos en estos devenires, va y viene en las motivaciones de una Mistral y en el rescate de estos “derroteros morales nuestros”, en los albores del siglo XX, que no descuida aquellas décadas urgidoras de democracia del XIX y que entra en lo medular del Chile siglo XX. Mucha historia y mucha vida del país patrio quedará entonces en los temas escriturales y pensantes de una Mistral chilena y chilenísima: “Quiera oír a su compatriota que nunca ha mentido”, le dice a su gran amigo, guía y único protector de su carrera, el radical y demócrata Pedro Aguirre Cerda. Y si este le había dedicado su libro El problema agrario (1929) —“a usted que lo ha inspirado”—, mucho antes Gabriela Mistral ya había hecho lo mismo en la página inicial de Desolación (1922), su primera obra, agradeciéndole “la hora de paz que vivo”.

De ahí también, y en estas materias, va surgiendo el Chile, nada de romántico ni utópico, que nuestra Mistral ansiaba promover a nación moderna que se interesa en el bienestar de los humildes, en la educación nacional y en toda una democracia genuina. Proyecto, si se quiere entonces, que bien representa cabalmente las circunstancias, los sueños, los destinos y las realidades de un país, en su vivir o desvivir, en su pensar o repensar, y que dejan al descubierto un mirar o remirar aquellas pretéritas décadas fundacionales de la República y, por sobre todo, el cuerpo y el alma de un Chile del siglo XX en su proyección de presente y de porvenir. “El cuerpomoral de un país”, como ella dice, destacando esa limpieza republicana. O, con más énfasis, “los pulsos nacionales”, definiendo así un ritmo de acción o una voluntad de ser del chileno.

A estas preocupaciones sociales, agrarias, indigenistas y ciudadanas, deben agregarse otras tantas que tuvo Gabriela Mistral. Tampoco los asuntos mujeriles —sin ser ella una rematada feminista— le iban a ser ajenos, al igual también que los problemas educacionales. Y aunque ella reconocía no tener manía política ni genio político, en la realidad tales asuntos fueron además sus motivaciones. Sobre todo en tiempos de tanto tradicionalismo y sociabilidad dorada, u “ociosidad dorada”, como la llamó, con nombre más legítimo, la misma Mistral.

La mujer de la época mistraliana, llámese maestra, artista, escritora o simplemente la que llamamos la mujer de su casa (salvando las intencionalidades peyorativas en beneficio de tener la casa como universo o forma de vida noble para la mujer), será una motivación entusiasta y vitalizadora en la escritura y en el ajetreo cotidiano de la autora de Tala. En este mujerío —palabra tan única y tan plural, tan suya y tan muchedumbre— Gabriela Mistral revelaba su permanente apego y su admirativa actitud por la ilustración y la dignidad y la participación de la mujer en la sociedad chilena de su tiempo, por el oficio cumplido e, incluso, por las tareas del hogar. Es interesante destacar a esta altura de los tiempos (y de las circunstancias), y en un anhelo de aportar “algo de feminización a la democracia”, según su frase, lo que nuestra Mistral escribía por los años iniciales de la década del treinta, pidiendo el derecho de la mujer chilena al sufragio universal, marginada del voto femenino: “Pertrechadas en grande, iremos a las elecciones, no en mero papel de votantes sino además de candidatas. Si votamos, pero solo por hombres, seguiremos relegadas, sin cobrar verdadero agarre sobre el timón de mando… Nuestro Senado tendrá mujeres también, palomas entre cóndores”.

Gabriela Mistral, que se consideró modestamente una tradicionalista fue, sin embargo, una mujer de su tiempo y una adelantada, en muchos casos, a ese tiempo. Su Chile, en su genuina tradición cívica y democrática, “línea tónica de nuestra historia”. Y su América, en un siempre pensar y contar un continente: de Simón Bolívar (“tan fascinante y definitivo”) a José Martí (“el maestro americano más ostensible en mi obra”); de fray Bartolomé (“el misionero por excelencia y honra del género humano”) a Augusto César Sandino (“héroe legítimo como tal vez no me toque ver otro”); de Domingo Faustino Sarmiento (“que entre la civilización y la barbarie encuentra en Chile su tierra de asilo”) a Eugenio María de Hostos (“que en Chile enseñó bajo la autoridad solar de nuestro Balmaceda”); de Álvaro Obregón (“hombre fiel a su raza y leal hacia la democracia”) a José Vasconcelos (“el mexicano, que es la democracia inspirada y moderna, un poco mesiánica y un poco de año 2000”); en fin, “guías de hombres terriblemente puros que la América produjo en ellos, como un descargo enorme de los guías que hemos padecido y que padecemos todavía”.

Este Chile y esta América no eran solo un aleluya de gracia y epifanía, sino también un testimoniar y denunciar los agrios materiales de la realidad. Gabriela Mistral, con esa donosa manera de contar tan suya y en su permanente acercamiento a lo más auténtico y nutricio de la tierra patria, nos revela, en su escritura, su pensamiento y acción, sus vivencialidades y reflexivas ideas en torno a una chilenidad genuina, que no descuida su historia e idiosincrasia. Y en ese espíritu y sentido, lo más vital de la vida nacional en su desarrollo crítico y ciudadano de una época. Vida chilena ajena a todo patriotismo quisquilloso, remarcando más bien un “patriotismo vuelto religión natural y pulso sostenido de la raza”.

Preocupada siempre del destino de Chile —“una república que cumple con el régimen democrático que se dio y juró”—, Gabriela Mistral siente nuestros pulsos nacionales como una tarea histórica, como una urgencia de los tiempos. Circunstancias nada de antojadizas o meramente ocasionales, sino que obedecen a las permanentes preocupaciones que siempre, en todo momento y lugar, tuvo nuestra autora por las cuestiones inmediatas y quemantes de su Chile natal, “país civilísimo” —como lo llama—, “del civis político y del civis social”. No hay aquí otra Gabriela Mistral. Es la única y la de siempre: conciencia viva de una voluntad de ser sin atadura posible.

De la hondura y belleza de artículos, recados y ensayos que forman este libro político —político en el desvivir y en el hacer la historia crítica y ciudadana de una época— surge, sin leyenda alguna, una insufrible demócrata llamada Gabriela Mistral. Hija de la democracia chilena, la única —la democracia y ella— en su honra y en su verdad.

Jaime Quezada

Santiago de Chile, abril de 1994.

Santa Sofía de Lo Cañas, noviembre de 2023.

CHILE O LA VOLUNTAD DE SER

Chile o la voluntad de ser

Han dado a Chile los comentaristas la forma de un sable, por remarcar el carácter militar de su raza. La metáfora sirvió para los tiempos heroicos. Chile se hacía, y se hacía como cualquier nación, bajo espíritu guerrero. Mejor sería darle la forma de un remo, ancho hacia Antofagasta, aguzado hacia el sur. Buenos navegantes somos en país dotado de inmensa costa.

Setecientos ciencuenta mil kilómetros cuadrados. Pero esta extensión, muy mermada por nuestra formidable cordillera, y en el sur, a medias inutilizadas por el vivero de archipiélagos perdidos. Es un país grande en relación con los repartos geográficos de Europa; es un país pequeño dentro del gigantismo de los territorios americanos. Un escritor nuestro, Pedro Prado, decía que hay que medir el país desdoblando los pliegues de la cordillera y volviendo así horizontalidad lo vertical. En verdad hay una dimensión de esta índole que vale en ciertos lugares para lo económico. Las minas hacen de nuestra montaña cuprífera y argentífera una especie de decuplicación de superficie válida, y donde el vuelo del aeroplano fotografía metros, el fantástico plegado geológico daría millas.

Sin embargo, no es así como otros vemos el país. Hay la dimensión geográfica, hay la económica y hay todavía la moral. Cuando digo aquí moral, digo moral cívica. También esto crea una periferia y una medida que puede exceder o reducir el área de la patria. Patrias con poca irradiación de energía y de sentido racial, patrias apenas dinámicas, son pequeñas hasta cuando son enormes. Patrias angostas o mínimas que se exhalan en radios grandes de influencia son siempre mayores y hasta se vuelven infinitas. Nadie puede echar sonda en su fondo; no puede saberse hasta dónde alcanzan, porque sus posibilidades son las mismas del alma individual, es decir, inmensurables.

A mí me gusta la historia de Chile y no es que me complazca como la cara de la madre al hijo, por pura filialidad. Si yo hubiese nacido en cualquier lonja terrestre, me gustaría lo mismo al leerla. Me da un placer semejante al de una faena bien comenzada, bien seguida y bien rematada. Me agranda los ojos como la forja que se cumple cabalmente en la buena fragua; me aviva los pulsos expectantes como una fiesta de regatas, hecha por hombres ganosos en un mar acarnerado y en un sol fuerte; me serena y me conforta con su éxito ganado agriamente, como cuando he visto la subida del metal jadeado en los ascensores de la bocamina, porque el logro que responde al largo repecho ratifica las medidas probas en la balanza, y hace sonreír al buen amador de la justicia.

Así me gusta la historia de Chile como un oficio de creación de patria, bien cumplido por un equipo de hombres cuyo capital no fue sino su cuerpo sano y lo que el cuerpo comprende de porción divina. Me alegran y me ponen lo mismo a batir los sentidos las demás historias nacionales heroicas. Los espectáculos de la naturaleza son embriagantes sin que lo sean más que el de una gesta larga de hombres entregados a preparar y a ofrecer esa soberana producción, mixta de territorio dulce o áspero, de potencias humanas empecinadas en gastarse y vaciarse, de ayudas naturales y sobrenaturales, y de desalientos y fervores, en turno de marejada.

Nuestra historia puede sintetizarse así: nació hacia el extremo sudoeste de la América una nación obscura, que su propio descubridor, don Diego de Almagro, abandonó apenas ojeada, por lejana de los centros coloniales y por recia de domar, tanto como por pobre.

El segundo explorador, don Pedro de Valdivia, el extremeño, llevó allá la voluntad de fundar y murió en la terrible empresa. La poblaba una raza india que veía su territorio según debe mirarse siempre: como nuestro primer cuerpo, que el segundo no puede enajenar sin perderse en totalidad. Esta raza india fue dominada a medias, pero permitió la creación de un pueblo nuevo en el que debía insuflar su terquedad con el destino y su tentativa contra lo imposible.

Nacida la nación bajo el signo de la pobreza, supo que debía ser sobria, superlaboriosa y civilmente tranquila, por economía de recursos y de una población escasa. El vasco austero le enseñó estas virtudes; él mismo fue quizás el que lo hizo país industrial antes de que llegasen a la era industrial los americanos del sur.

Pero fue un patriotismo bebido en libro vuestro, en el poema de Ercilla, útil a país breve y fácil de desmenuzarse en cualquier reparto, lo que creó un sentido de chilenidad en pueblo a medio hacer, lo que hizo una nación de una pobrecita capitanía general que contaba un virreinato al norte y otro al este.

En una serie de frases apelativas de nuestros países podría decirse: Brasil o el cuerno de la abundancia; Argentina o la convivencia universal; Chile o la voluntad de ser.

Esta voluntad terca de existir ha tenido a veces aspectos de violencia y a algunos se les antoja desmedida para cinco millones de hombres. Pero yo, que nada tengo de nietzscheana, suelo pensarla, velarla y revolver su rescoldo alerta, porque el continente austral pudiese necesitarla en el futuro y pudiese ser ella un exceso que sirva y salve, en trance de solidaridad continental. Depósitos de radio hay así, secretos y salvadores.

El ritmo de Chile

Hay en nuestra América algunos países pequeños, pero musculadoscomo el campeón japonés, me decía Gonzalo Zaldumbide. Su ritmo más rápido reemplaza con ventajas la carnazón de los mayores y su prisa quema lo adiposo. Así son Chile y el Ecuador.

Es verdad: Chile tiene en los mapas una figura geográfica de hombre en pie, de varón alerta, entre cordillera y mar, y estas dos dominaciones que le urgen los costados parecen aguzarlo como una flecha o lanzarlo como un discóbolo ligero de carnes. Y en ese organismo de pelotaris vasco o de esgrimista japonés o de nadador malayo, no sobra nada. Tampoco falta nada: es la suficiencia precisa para hacer y actuar.

El ritmo vivo de Chile un músico lo siente leyendo nuestra historia y un dibujante puede traducirlo en unas grandes flechas lanzadas.

Llega la Independencia y se abre el haz de nuestros ritmos de criatura viva, de patria diferenciada.

El Chile recién nacido de O’Higgins, menudo como el campeón de Zaldumbide, apenas dueño de sí, se lanza a la empresa bizarra de crear una escuadrilla, de lanzarla sobre el virreinato peruano y de ayudar desde el mar a la faena de San Martín. Es el primer vagido de nuestro esfuerzo libre; parece un arrebato de adolescente, y no hay tal: la escuadra de Cochrane va llevada de motores a cascos por el ritmo fuerte con que Chile acaba de nacer y con el que va a vivir.

Pocos años después, cuando todavía no cuaja bien el busto de nuestras repúblicas, Chile mira sin alarma hacia el norte y al este.

Ya no hay peligro español, pero falta la conquista de nuestras propias entrañas anárquicas. Según los hábitos criollos, unos bandos más románticos que bélicos se disputan el mando como los pelotaris riñen en la cancha por la pelota vistosa. Aquella agitación no es el ritmo voluntarioso de nuestra índole; aquellos son unos antojos sueltos y un caudillaje sin mira ni plan. Aparece Portales, criollo purgado de romanticismos, realista de marca mayor, y echa su brazo apuñado sobre el hato de culebrillas vivaces que es nuestro guerrillerismo.

El hombre Portales trae también su ritmo que es el nuestro genuino; lo ha mamado de la raza y será su temperamento mismo y su orden musical. Es la suya una línea robusta que sube en unas volutas anchas de fuerza segura. Quiere crear un “hogar de hombres” y no un campamento de tiendas de campaña. Apenas salido del coloniaje, no es, sin embargo, un moroso ni un conformista. Trabaja sin remilgos de aristócrata y sin comodonismo de burgués: es un herrero de fragua civil, desenvuelto, audaz y sin atolondramiento.

La faena se interrumpe unos meses por la aventura loca de doña Isabel II, la malaventurada, que pretendía una reconquista de lo mucho y bien perdido en América. El ritmo regular de Chile volvió a agitarse como en el año solar de 1810. Otro embrión de escuadra chilena limpió la costa después del bombardeo imbécil de Valparaíso y otra vez Chile extendió la operación de defensa nacional a las fraternas costas del Perú.

Segundo compás de espera en los ritmos fuertes y creadores, y aparece Balmaceda como una marejada que sacude el mar de leche de las calmas mortecinas.

Volvía Portales, bajo signos ahora democráticos, porque los tiempos ya eran otros. Las saetas de los ritmos vuelven a subir del suelo de Chile. La masa que eligió a Balmaceda había sentido oscuramente hacerse en el mando de Chile una pausa de morosidad, un atasco en la presa de aguas vivas que es un gobierno. Según su instinto avisador, había ahora que forzar la marcha. Eligió a su hombre con intuición feliz; pero los portalistas de “ojos con escamas” no reconocieron a su creador en el recién llegado, según el mito de las reencarnaciones en las que el embozo corporal hurta la identidad y hace fracasar al fiel que regresa...

El hazañoso alcanzó solamente a dejarnos una porción de obras y un manojo de derroteros válidos para el futuro.

Falló el intento balmacedista, pero la voluntad popular solo vio retardados sus fines. Unas tres presidencias de tipo pacato y lento corresponden a esta tregua o espacio vacío de ritmos grandes.

Es un período de mansuetud, no exenta de buena voluntad. Se tienden líneas férreas sobre nuestro cuerpo longitudinal; se fundan colegios; se echan cables al porvenir con una ley de instrucción obligatoria; se construyen puertos, se comienza a mirar a la higiene pública; se asegura la justicia estable y limpia.

La caída del ritmo corresponde a una politiquería envalentonada: el buen campeón chileno se muda en parlanchín y sus fuerzas se le van en ladinería y puja por los empleos públicos.

Los tres quinquenios que corren entre 1920 y 1935 traen el otro golpe arrebatado de nuestros pulsos nacionales. Durante estos años tónicos, todos los problemas hierven en las manos de los dirigentes, mientras una masa civil de primer orden pide y apresura; trueca regímenes, prueba a los hombres como se ensaya el mineral, vigila la administración y sigue la vida nacional como la de su hogar. Toda esta agitación no es histérica, aunque suela desperdiciarse en pasiones personales; de esta especie de metalurgia febril sale una legislación social de cuerpo entero, que bien se merecía en su amplitud y su largueza el pueblo de Chile que ha hecho a marchas forzadas una minería y una agricultura grandes, en país pequeño y de pésima situación geográfica.

Cuando en aquel extremo del Pacífico aparece un mandatario grande, cuyo busto salta de la vaina de nuestra cordillera, ese hombre es sencillamente un varón chileno que conoce el ritmo natural de su raza, que lo acepta, lo obedece y obra según su módulo, es decir, de modo vital.

El carácter militar que por muchos años se nos ha atribuido corresponde tal vez a esta marcha del esfuerzo chileno en unas como columnas cerradas que no quieren pararse para tomar respiro o hacer sesteo largo, o verificar el recuento de lo ganado, según el hábito de la Europa rumiadora de historia. Legión detenida, pensamos, es legión cansada y de moral que flaquea y se relaja.

Dicen que el ritmo es primero fisiología, luego volición ética y al final hábito consuetudinario. Por lo tanto, lo hemos recibido, lo conservamos y no queremos renunciar a esta fuerte melodía nuestra. Llévenos ella en su corriente y haga nuestro destino.

El signo de la acción

Algo de rapidez telúrica ha tenido el desarrollo moderno de Chile. La evolución parece hecha a marchas forzadas, en el sentido del apresuramiento que tiene la buena fragua cuando debe rendir servicio inmediato. El remanso mortecino de la Colonia, que desperdició nuestra energía como un agua metida en presas, no iba bien al temperamento de un pueblo dotado de gran costa, y convidado por el mar primero a aventura y luego a comercio.

Parece que el arcángel de la raza —por qué no creer que cada uno lo tiene— nos hubiese soplado en el oído en cuanto vino a nosotros, el concepto de que, por haber nacido en el siglo XIX, no tenemos el derecho del chino lento o del egipcio sedentario a trabajar en un ritmo vegetal, sino que hemos caído bajo el comando de una especie de almirantazgo moral que no acepta dilaciones en su empresa.

El ritmo acelerado de Chile nos viene de ideologías más o menos prácticas; mejor parece ser, desde su arranque, una parábola vital, la flecha del instinto que salta de una fisiología sana y fresca. La corporalidad chilena deriva del vasco diligente, el extremeño tozudo y el araucano sin derrota. Esta triple volición ha querido sacar pronto a luz una chilenidad de cuerpo entero.

Un ritmo benéfico —y nunca se sabe bien hasta dónde llega la potencia de eso que llamamos un ritmo, cuando es cogido por un jefe de hombres o por un músico— vale más que un mazo de doctrinas y también vale más que una tradición que se apoltrona.

Así es como se llama prisa la formación de la Primera Escuadra Libertadora del Perú, al día siguiente, como si dijéramos, de nuestra independencia. La hicimos improvisada en días de pobreza, con mira a afianzar la libertad recién nacida y con vistas a una política de unidad sudamericana. Se llama también premurael primer ferrocarril del continente, cuyos rieles se tendieron entre Copiapó y Caldera, gracias al auge del mineral de Chañarcillo. Diligencia se llama, asimismo, la creación de un movimiento humanístico, desarrollado por don Andrés Bello en época y circunstancia prematuras; cuando la América Latina era todavía un campo de guerrilla y no pensaba en velar por la herencia de una cultura latina llevada a tierras criollas. Se llama celeridad la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, dictada y cumplida con el fin de liquidar el analfabetismo, y que llevó la escuela a la última quebrada o isla del territorio, triplicando el presupuesto. Esta ley, que rubrica nuestro centenario, es el ademán honrado de una república que cumple con el régimen democrático que se dio y juró como un método de servir honestamente sin burlar a lo malicioso.

Y el testimonio más viril de esta pauta acelerada lo dan el Código del Trabajo y su consecuencia en un sistema de seguros que cubre y ampara a la red de trabajadores de todos los ramos, desde el obrero a jornal hasta el periodista y el maestro y que a mí me prueba la modernización de Chile más que la ambiciosa transformación arquitectónica de Santiago o de Valparaíso.

En la década 1926-1936, que en todo el mundo ha sido de alta presión, de motores a vuelo, quien mira hacia la América del Sur se siente atraído por ese ángulo sudoeste donde un país se industrializa de pronto, haciendo un trueque hábil entre su vieja índole cordillerana, que era conservadora y local, y una índole marítima que es dinámica y universalista. Chile entra, como quien dice, en el uso real de su mar Pacífico, ruta que la geografía quiso hacer asiática y que la voluntad chilena ha ido volviendo interamericana y europea, antes por su estrecho de Magallanes y hoy por el propio canal de Panamá, que nos pareció dañino y que nos va resultando de más en más servicial.

La crisis económica pasada nos llevó a angosturas de conflicto si no mayor, semejante al de Europa. Se dio la voz de orden de producirlo todo costa adentro. Una penitencia de cinco años, un esfuerzo tan subido que excede a un país joven de los que llaman inexpertos, nos dejó habilitados para el propio abastecimiento y para un comercio orgánico con los países de la costa pacífica. Sin abandonar la montaña, caja de metales y maternidad de nuestra vida, y sin quitar vista ni brazo del valle central, reino agrario, Chile bajaba al mar y lo tomaba como instrumento de comercio y de cordialidad. El país completaba de este modo el triángulo de su realidad natural: mina, agricultura y navegación. A ninguno de estos tres sumandos de su riqueza puede renunciar, sin volverse un pueblo sordo a su geografía, cuyos signos son determinados y determinantes.

Todo pueblo digno de ese nombre se concede sus facciones físicas como un abecedario y lo deletrea hasta que el uso se le vuelve lectura de memoria, suavidad de hábito. Esta lectura adulta de nuestro relieve y de nuestra hidrografía es la que hacen los sentidos alertas de la última generación chilena. Ella quiere una economía del Estado llena de sentido moral, que vaya de la creación de la riqueza al reparto honesto y acelerado de ella, para el bienestar afincado de una chilenidad que es exigidora por ser agudamente capaz.

Menos cóndor y más huemul

Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu.

Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente.

Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la cordillera. Me rompe la emoción al acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginan.

El maestro de escuela explica a sus niños: “El cóndor significa el dominio de una raza fuerte; enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra”.

Tanto ha abusado la heráldica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en divisas de guerra, que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica.

Me quedo con ese ciervo, que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura córnea; con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, más o menos: “El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende la finura de sus sentidos: el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, con la inteligencia, que se le vuelve un poder inefable. Delgado y palpitante su hocico, la mirada verdosa, de recoger el bosque circundante; el cuello del dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura, como de plata. En él se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha”.

El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso es defensa, espolones, invisibles, pero eficaces, del espíritu.

El cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle; el huemul es perfecto con solo el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, espiando un ruido.

Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero esta. Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina solo desde arriba.

Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera, por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro.

Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me acuerdo, haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la vez suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquellos que eran maestros en simbología.

Muchos hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por que ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco.

Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el huemul tiene, paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar estos.

Los profesores de zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una especie desaparecida del ciervo.

No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena.

Música araucana

Los recolectores líricos de una empresa norteamericana impresora de discos, que han recorrido la América Latina cumpliendo una comisión que era más nuestra que de los norteamericanos, de recoger gajo a gajo nuestro folclore desperdigado y, en buena parte, ya perdido, llegaron por fin a la Araucanía de Chile a oír cantar indios legítimos, indiada absoluta.

Dicha empresa había ya coleccionado a centenas materiales mexicanos, argentinos y colombianos, y debemos a su industria el haber podido recibir muchos miembros musicales de la raza, en forma que los coleccionistas buscadores cuentan ya como recuperado el cuerpo completo de un cancionero criollo. Pero el criollismo, aun el bonito, aun el fino, padece en este aspecto, como en el de la costumbre, de la fealdad y de la debilidad de la mixtura. Una frase musical española con un grito indio adentro, no pedazo de “cante hondo” acostado en una melodía de sensualidad mestiza, nos disgustan la oreja delicada que les reconoce los sumandos opuestos y nos desordena la emoción que recibimos.

Yo había acabado por creer que nuestros indios araucanos tampoco en este capítulo tenían cosa de valerles como defensa y buscarles con el cariño, lo mismo que carecen de cerámica pintada y de joyería mayor que poner al lado de los preciosos jades mexicanos o de la alfarería estupenda de los quechuas.

Finalmente, la empresa llegó por esas australidades a averiguar la canción araucana lo que a eso se parezca, porque le viene mal a la cantilena desolada que es ella el mote blando y un sí no es galante de “canción”, palabra de entraña italiana o provenzal, mal avenida con los sabores sin melaza, seco-acerbos, tónico agencianado de la cosa india.

Parece que el Gobierno chileno incitó a la empresa, ocurrencia bonita si no la hubiese malogrado en seguida por estupidez. Según me cuentan, un personaje oficial que escuchó con su pobre oreja los cuatro discos impresos, encontró demasiado primitivos aquellos cantos de guerra o de caza, indignos de ser mostrados como documentos raciales, y ordenó la recogida de las cuatro ediciones. Dicho personaje lleva, hasta en sus fotografías retocadas, unos indudables huesos indios, un desorden visible de facciones españolas y aborígenes que se le pelean en lucha desgraciada sobre su semblante de mestizo feo, de mestizo no “aconchado” todavía... Nos conocemos el ejemplar a lo largo de toda la América mestiza; mientras más le grita a un hombre el injerto mongol, mientras más le flaquean en la cara los trazos ibéricos, más rabia pone en cubrir lo descubierto y negar lo ostensible y aventarse, el indio siamés de cuerpo y de alma, y sobre todo de su cuerpo.

Los cuatro únicos discos araucanos fueron, pues, excluidos de la venta y arrinconados en almacenes fiscales o legaciones. Por una casualidad bienaventurada me he conseguido la pequeña colección a pesar de los pesares.

La raza gris. Extraño pueblo el araucano entre los otros pueblos indios, y el menos averiguado de todos, el más aplastado por el silencio, que es peor que un progrom para aplastar una raza en la liza del mundo.

Mientras norteamericanos y alemanes fojean el suelo de Yucatán, su archivo acostado en arcillas leales, donde la raza está mucho mejor contada que en los dudosos historiadores soldados, y la remisión entrega cada mes novedades grandes y pequeñas; y mientras el sistema de vida social quechua-aimará sigue recibiendo comentario y comenta- rios sapientes que lo hacen el abuelo del hecho ruso contemporáneo, a nadie le ha importado gran cosa —excepto a unos dos o tres especialistas y a otros tantos misioneros— la formidable raza gris, la mancha de águilas cenicientas que vive Biobío abajo, si vivir es eso y no acabarse.

La Araucana. Su epopeya tuvo ese pueblo, una merced con que el conquistador no regaló a los otros, el apelmazado bouquin de Alonso de Ercilla, que pesa unos quintales de octavas tan generosas como imposibles de leer en este tiempo.

Cualquiera hubiera pensado que un pueblo dicho en poema épico, referido elogiosamente por el enemigo, exaltado hasta la colección de clásicos españoles, sería un pueblo de mejor fortuna en su divulgación, bien querido por las generaciones que venían y asunto de cariño permanente dentro de la lengua. No hay tal; la intención generosa sirvió en su tiempo de reivindicación —si es que de eso sirvió—, pero la obra se murió en cincuenta años de la mala muerte literaria que es la del mortal aburrimiento, la de disgustar por el tono falso, que estos tiempos sinceros no perdonan, y de enfadar por el calco homérico ingenuo de toda ingenuidad.

Lástima grande por el cantor, que fue soldado noble, pieza de carne dentro de la máquina infernal de una conquista, y más lástima aún por la raza que pudo vivir, hasta sin carne alguna, metida en el cuerpo de una buena epopeya, que no le quedaba ancha, sino a su medida.

El bueno de Ercilla trabajó con sudores en esa loa nutrida de trescientas páginas, compuestas en las piedras de talla de las octavas reales. Cumplió con todos los requisitos aprendidos en su colegio para la manipulación de la epopeya; masticó Ilíadas y Odiseas para reforzarse el aliento, e hizo, jadeando, el transporte de la epopeya clásica hasta la Araucanía del grado 40 de latitud sur. Tan fiel quiso ser a sus modelos, según se lo encargaron sus profesores de retórica; tan presente tuvo sus Aquiles y sus Ájax, mientras iba escribiendo; tan convencido estaba, el pobre, de que la regla para el canto es una sola, según la catolicidad literaria, que se puso a cantar y contar lo mismo que Homero cantó a sus aqueos, a los indios salvajes que cayeron en sus manos.

Bastante pena se siente de la nobleza de propósito y de la artesanía desperdiciada. La Araucana está muerta y sin señales de resurrección dichosa, aunque me griten: “¡Sacrilegio!” los letrados ancianos, y por ancianos inocentones y pacienzudos, que la leen aún y la comentan en Chile —que en España y América a ninguno se le ocurre ya comentarla ni leerla. Tocada por donde la tañan no suena a plata cristalina de verdad; responde como esas campanas de palo que hacía cierto burlón. Menos que sonar gayamente, echa la pobre aquellas sangres tibias que manan todavía tantos libros viejos cuando se les punza cariñosamente. Manoseada por el curioso del año treinta y dos, nuestra Araucana se nos queda en la mano como un pedazote de pasta de papel pesada y sordísima.

No importa el mal poema: la raza vivió el valor magnífico; la raza hostigó y agotó a los conquistadores: el pequeño grupo salvaje, sin proponérselo, vengó a las indiadas laxas del continente y les dejó, en buenas cuentas, lavada su honra.

Cómo lo hemos matado. El pueblo araucano se sume y se pierde para el mundo después de su asomada a la epopeya. La conquista de Chile se consuma en toda la extensión del territorio, excepto en la zona de la maravillosa rebeldía; la Colonia sacude de tanto en tanto su modorra para castigar a la digna indiada con incursiones sangrientas y rápidas que la aplacan por uno o dos años. Acabado el coloniaje vulgar y poltrón, llegará la Independencia sin traer novedades hazañosas en la zona centauresca, trayendo solo ciertos procedimientos nuevos en la lucha.

El mestizaje criollo había de ser igual o peor que la casta íbera hacia la raza materna, y de maternidad ennoblecedora de él mismo, a quien alabará siempre en los discursos embusteros de las fiestas, pero a la que evitará dejar subsistente y entera. El mestizaje descubriría la manera de desfondar la fortaleza araucana y de relajar su testarudez dando rienda suelta a sus vicios, particularmente a la embriaguez en unas ocasiones, y arrancando a la indiada de su región para dispersarla y enloquecerla con la pérdida del suelo en otras, señalándole la famosa “reducción”, la sabida “reserva”, como en un marco insalvable.

Los españoles, vencidos y echados, han debido reírse de buena gana muchas veces de cómo el criollo americano, en todas partes, continuó el aniquilamiento del aborigen con una felonía redonda que toma el contorno del perfecto matricidio.

Mucho se ha asegurado que el alcoholismo es la causa más fuerte de la destrucción indígena o la única de sus causas. La que escribe vivió en ciudad chilena rodeada de una “reducción” y puede decir alguna cosa de lo que entendió mirándoles vivir un tiempo.

Creo que estas indiadas, como todas las demás, fueron aventadas, enloquecidas y barbarizadas en primer lugar por el despojo de su tierra; los famosos “lanzamientos” fuera de su suelo, la rapiña de una región que les pertenecía por el derecho más natural entre los derechos naturales.

Hay que saber, para aceptar esta afirmación, lo que significa la tierra para el hombre indio; hay que entender que la que para nosotros es una parte de nuestros bienes, una lonja de nuestros numerosos disfrutes, es para el indio su alfa y su omega, el asiento de los hombres y el de los dioses, la madre aprendida como tal desde el gateo del niño, algo como una esposa, por el amor sensual con que se regodea en ella y la hija suya por siembra y riesgos. Estas emociones se trenzan en la pasión profunda del indio por la tierra. Nosotros, gentes perturbadas y corrompidas por la industria; nosotros, descendientes de españoles apáticos para el cultivo, insensibles de toda insensibilidad para el paisaje, y cristianos espectadores en vez de paganos convividores con ella, no llegaremos nunca al fondo del amor indígena del suelo, que hay que estudiar especialmente en el indio quechua, maestro agrario en cualquier tiempo.

Perdiendo, pues, la propiedad de su Ceres confortante y nutridora, estas gentes perdieron cuantas virtudes tenían en cuanto a clan, en cuanto a hombres y en cuanto a simples criaturas vivas. Dejaron caer el gusto del cultivo, abandonaron la lealtad a la tribu, que derivaba de la comunidad agrícola, olvidaron el amor de la familia, que es, como dicen los tradicionalistas, una especie de exhalación del suelo, y una vez acabados en ellos el cultivador, el jefe de familia y el sacerdote o el creyente, fueron reentrando lentamente en la barbarie; entrando diría yo, porque no eran la barbarie pura que nos han pintado sus expoliadores. Después de rematar nuestra rapiña nos hemos puesto a lavar a lejía la expoliación, hasta dejarlo de un blanco de harina. Robar a salvajes es servir la voluntad de un Dios, que tendría una voluntad caucásica.

Recuerdos de Cautín. El anexo de mi Liceo de Niñas de Temuco funcionaba vecino al juzgado: la mayor parte de la clientela de aquella sucia casa de pleitos, resolvedora de riñas domingueras, la daba, naturalmente, la indiada de los contornos.

Cada día pasaba yo delante de ese montón de indios querellosos o querellados, que esperaba su turno en la acera, por conversar con las mujeres que habían venido a saber la suerte que corría el marido o el hijo.

Sus caras viriles, cansadas del mayor cansancio que puede verse en este mundo, me irritaban acaso por un resabio de la apología ercillana, acaso por simple sentimiento de mujer que no querría nunca mirar expresión envilecida hasta ese punto en cara de varón. Pero una cosa me clavaba siempre en la puerta del colegio, expectante y removida: la lengua hablada por las mujeres, una lengua en gemido de tórtola sobre la extensión de los trigos, unas parrafadas de santas Antígonas sufridas que ellas dirigían a su hombres, y cuando quedaban solas, una cantinela de rezongo piadoso o quién sabe si de oración antigua, mientras el blanco juzgador, el blanco de todos los climas, ferozmente legal, decía su fallo sin saber la lengua del reo, allá adentro.

Dejé aquella ciudad de memoria amarga para mí, y no volvió a caer en mis oídos acento araucano en quince años, hasta este año de 1932, cuando mis discos me la han traído a Europa a conmoverme de una emoción que tiene un dejo de remordimiento.

Digo sin ningún reparo “remordimiento”. Creo a pies juntillas en los pecados colectivos de los que somos tan responsables como de los otros, y es el dogma de la comunión de los santos el que me ha traído en su espalda el dogma mellizo. Nos valen, dice el primero, los méritos de los mejores, y se comunican desde el primero al último de nosotros como el ritmo de las manos en la ronda de niños; nos manchan y nos llagan, creo yo, los delitos del matón rural que roba predios de indios, vapulea hombres y estupra mujeres sin defensa a un kilómetro de nuestros juzgados indiferentes y de nuestras iglesias consentidoras.

Las canciones. Aquí están sonando en mi casa italiana los cantos guerreros y domésticos de la garganta araucana. Ellos repiten su lamentación tantas veces como lo quiere mi oreja hambreada; ellos me dan su extraño relato humano para hablar con expresión católica, pero de veras infrahumano, de criaturas que hablan y cantan con una voz tan extraña que, si no articulasen palabras, no la reconoceríamos como de semejantes, sino como de seres de otra parte, de un planeta más desgraciado y que viviría cierta puericia que nosotros hemos dejado atrás.

Estas voces que cantan son algo más que tristes, sin que las podamos llamar desgarradoras, porque el desgarro es todavía un erguimiento; ni amargas, porque la amargura se trae clavada su puntita de rencor viril. Las bestezuelas heridas tampoco gemirían de este modo, porque dicen que en el registro de su quejido último no se pierden enteramente las otras voces dadas en las aventuras alegres, en el refocilarse del estío bueno. Las bestezuelas que se quejan en mi disco serían unas que no tuvieron disfrute de pastos grasos y saboreo de pieza sanguinosa, y que no trataron como el huemul ágil o el puma fogoso, felices de canícula o de amor.

La voz nos confiesa, dicen, más que los gestos, más que la marcha y que... la escritura. Cierto es, y aquello que está sonando en la bendita máquina fea me lo oigo como una confesión, como un documento y como un pedazo de mi propia entraña perdida, casi irreconocible, pero que no puedo negar.

Son hermosos de profunda hermosura, sin embargo, las cuatro canciones, por una desconcertante originalidad. Eso no nos había caído a la oreja folklórica en ninguna parte; eso no viene de la quena elegiaca ni de la marimba maya; y eso no contiene una dedada de criollismo. Se ha guardado puro, en el anegamiento de la música india que hicieron cuatro siglos de batidura desordenada de las dos sangres; se ha mantenido testarudamente puro según el empecinamiento araucano; ha dejado resbalar en el aire de Lebu o Traiguén las andaluzadas o las aragonesadas que venían de los alrededores, como el peatón deja pasar al peatón en el camino. Agradecimiento les doy a las gargantas cantadoras por esta preciosa lealtad a sí mismas, virtud en que el indio sobrepasa al blanco imitador, para el cual todas las cosas se vuelven pegadizas en este tiempo.

En torno a la vieja Araucanía los criollos han cantado tanto como han vendido y cultivado. La cantadora y la abuela de la cantadora oían la melosa canción criolla, en su balanceo de melancolía y de deseo, y sus oídos aventaban la queja melodiosa, pero que no les sirve para quejarse ellas.

Palabra y canto. Asegura el buen Maragall, con cierta ingenua soberbia gremial, que el canto fue primero que la expresión hablada, por ser más natural a la condición humana, que sería una condición lírica. Tantas gentes existen para las cuales el canto no es un ansia ni una complacencia, que yo no le he creído a mi Maragall, a quien le creo gustosamente muchas cosas profundas. Sin embargo, la música araucana me ha hecho pensar en una verdad colindante con aquella fantasía.

Las cantadoras araucanas pasan sin sentirlo del habla al canto, del contar al cantar, volviendo al habla y regresando de ella a la canción con una naturalidad consumada. Me hacen pensar, mientras las oigo, en que el habla legítima del hombre pudiese ser esa mixta que escucho, conversada en las frases no patéticas del relato, y trepada a canción en cuanto el asunto sube en dignidad, se vuelve intenso, y entonces pide lirismo absoluto.

Esta pudiera ser la ley que siguieron nuestros abuelos, más atentos que nosotros, o solamente más sinceros en la expresión de sus sentimientos; esta volvería a ser nuestra ley si recuperásemos los hábitos bárbaramente olvidados; el de cantar y el de dibujar, segunda y tercera forma de expresión nuestras.

La canción guerrera resulta de una belicidad bastante dudosa; no corren a lo largo de ella los ritmos de cabalgata que le pedimos, ni se oye el tamboreo sordo de la carrera a pie, y no gritan adentro de ella los chillidos guerreros, el “chivateo” araucano que precedía y seguía la marcha del clan, loco de sangre. Una serenidad sombría, una lentitud de procesión fúnebre apaga el belicismo y lo vuelve una especie de jadeo desolado. ¿Eran esos los cantos de la pelea ercillesca, o son las canciones “de después”, en los negros tiempos de la derrota? A menos que este pueblo, desprovisto de risa y de fanfarronería, haya caminado también a la matanza y al saqueo como a un rito sin alegría, que sería todo lo contrario de lo que nos han contado sus cronistas.

Canción y trabajo. Las canciones domésticas nos saben a cosas más apegadas a sus asuntos, por su gravedad dulce y su apesadumbrada monotonía. Cantaban los pueblos primitivos acompañando su trabajo; cantaba el quechua admirable, a lo largo de toda la jornada agrícola; cantaban los alfareros, los talladores de piedra y los recamadores mayas, y esta es otra de las costumbres “salvajes” que haríamos bien de recuperar los civilizados para enmielarnos el trabajo, así el duro como el feo, y también para meter en él esa norma de ritmo que suaviza cualquier esfuerzo acordándolo con pautas invisibles y ayudadoras.

Se me ocurre que dos de esas canciones, cuya letra no entiendo, sean música acompañadora del trabajo del telar, uno de los más dulcemente rítmicos que se conocen, y formen de esta manera unas asociadas melodiosas de la industria del choapino. Veo el grupo de indias bordadoras y tarareadoras. El lote flotante de esta pobre raza, que mantiene su robustez y la belleza de sus formas, es la mujer, menos embrutecida que el hombre por los aguardientes y ennoblecida por una maternidad ardiente. Las miro sentadas, con su cara redonda, un poco grasa, su color bastante pálido y que no amarillea como el de los trópicos; sus piernas celosamente envueltas hasta el tobillo y sus pies de obrera china, pequeños a pesar de las marchas, y más lindos de ver que los de las señoritas criollas.

Monotonías mongólicas.