8,99 €

Mehr erfahren.

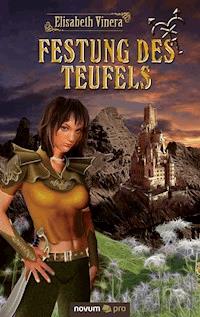

- Herausgeber: novum pocket Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Festung des Teufels

- Sprache: Deutsch

Mehr als sechs Jahre sind seit den letzten Ereignissen um Tadur und die Auserwählten vergangen. Vieles hat sich seitdem verändert ... Der Feind ist nicht länger der Teufel, sondern der Mensch selbst. Während Sarai als mehrfache Mörderin gesucht wird, kehrt die Kunde von Akiras Rückkehr ins Land. Doch Karkara würde ihn in dieser Welt nie mehr dulden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Slogan

„Was bisher geschah …“

Kapitel 1

Schicksalshammer

Kapitel 2

Das Orakel

Kapitel 3

Gesetzlos

Kapitel 4

Die Teufel der fernen Reiche

Kapitel 5

Ins verhasste Land

Kapitel 6

Bündnis

Kapitel 7

Der Weg zu dir

Glossar

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2014 novum publishing gmbh

ISBN Printausgabe: 978-3-99010-699-0

ISBN e-book: 978-3-99010-760-7

Umschlagfoto: Elisabeth Vinera

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: Elisabeth Vinera

Ornament:Lyotta | Dreamstime.com

www.novumverlag.com

Slogan

„Mehr als sechs Jahre sind nun schon

seit deinem Tod vergangen.

Könntest du mich sehen,

würdest du mich nicht wieder erkennen …“

„Was bisher geschah …“

Dies ist eine Geschichte, die schon vor langer Zeit begann. Mehr als sechs Jahre sind seit den letzten, schicksalhaften Ereignissen vergangen. Damals, in„Festung des Teufels“, wurde von drei jungen Menschen berichtet, die auszogen das Böse zu vernichten. Doch wussten zwei von ihnen nicht, dass es bereits unter ihnen war.

„Teufel“, so nannten die Völker ein Wesen, welches Grauen um sich scharte, um der Welt zu schaden. Er war zwar versiegelt, aber eine Legende berichtete von seinem Erwachen. Und die alten Schriften sollten recht behalten. Sie besagten zudem, die „Zukunft der Welt“ würde in den Händen von jungen Menschen liegen. Es stand geschrieben: „Einem unbefleckten Mädchen und zwei ungleichen Jungen wird die Bürde auferlegt, den legendären Feind zu besiegen. Jeder hat sein eigenes Ziel vor Augen, das mit der Erfüllung ihrer Aufgabe nach und nach verblasst. Sie, die die Auserwählten sind, tragen das verhängnisvolle Zeichen des Teufels.“

So geschah es, dass die drei eines Tages aufeinandertrafen. Sarai, die Gutherzige, Akira, der Priester und Karkara, der Barbar. Ein Abenteuer begann, das jeden von ihnen an seine Grenzen führen sollte.

Als Akira durch einen Kampf in die tiefe Schlucht von Mongul hinabstürzte, schien der Kriegszug sein Ende gefunden zu haben. Das Trio wurde auseinandergerissen. Dennoch rafften sich die beiden Überlebenden auf und erreichten schließlich die Festung. Zu ihrer Überraschung begegneten sie dort dem Totgeglaubten. Akira lebte und offenbarte ihnen seine wahre Identität. Er war der Sohn des Teufels.

Es folgte ein erbitterter Kampf zwischen Karkara und Akira. Der Barbar verlor, wurde jedoch von Sarai vor dem Tod gerettet, die daraufhin ihren geliebten Akira erstach.

Die Höllenwesen verließen die Welt. Der Feind war besiegt. Nun nimmt die Rolle jemand anderes ein, der Mensch selbst.

Vieles hat sich seitdem verändert …

Kapitel 1

Schicksalshammer

Vierter der Märäne im Jahre des Schlangenbisses 57.

Kein einziger Stern zierte in jener Nacht das Firmament über Zeder. Allein der Vollmond erleuchtete den klaren, düsteren Himmel. Ihm als Wächter der Nacht war es nicht vergönnt, sich von jenem Schauspiel abzuwenden, das sich gleich weit unter ihm, an der Grenze zwischen Monshire, dem heiligen Land von Priestern, und Xander, einst ein Königreich, zutragen würde.

Der kühle Wind pfiff durch die Baumkronen. Ein Eichhörnchen sprintete einen Stamm hinauf, schüttelte sein nasses Fell auf einem dicken Ast aus und kletterte weiter.

Regentropfen fielen hin und wieder von den Blättern des Mischwaldes auf den aufgeweichten Waldboden.

Es war eine Zeit, in der der Regen stets einsetzte, verschwand und bald wiederkehrte.

Die Tiere wagten sich nur in größter Not aus ihren Unterschlüpfen hervor. Niemand, der keinen ausreichenden Grund hatte, mochte bei dieser kalten Witterung unterwegs sein.

Doch eine Gruppe, die sich in der Dunkelheit des Waldes verborgen hielt, hatte eine unaufschiebbare Aufgabe zu erfüllen. Egal mit welcher Naturgewalt sie es hätten aufnehmen müssen, nichts hätte sie von ihrem Vorhaben abbringen können.

Eine der zwei Frauen hatte feuerrote Haare, die selbst bei diesen spärlichen Lichtverhältnissen auffällig schimmerten. Statt ihrem üblichen Lockenkopf, den sie oft als störend empfand, hatte der Regen ihr glatte Haare beschert, die vor Nässe trieften.

Der Mann neben ihr nahm nach jedem Regenguss sein grünes Käppchen ab, um das Wasser abzuschütteln.

Ein weiterer Mann war von großem Wuchs, korpulent und mit breiten Schultern versehen – gar ein Hüne. Er war der Einzige der Gruppe, der wie ein Krieger aussah. Während die anderen bei jedem Windzug die Kälte durch ihre durchnässte Kleidung hindurch noch mehr spürten, war er durch seine Lederrüstung aus vernieteten Lederplatten gut geschützt.

Die Anführerin des vierköpfigen Trupps hatte ihre braunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie zog die Schnüre ihres linken Handgelenkschoners fester.

Ihr Blick spähte zu einem entfernten Haus hinüber, in dem immer noch Licht brannte. Lange Zeit war das Gebäude unbewohnt gewesen, bis es sich Reisende, Pilger, Krieger, all jene, die vorbeizogen, als Unterkunft zunutze machten.

Der Regen setzte erneut ein.

Die Hand der Anführerin legte sich auf den Knauf ihrer Waffe, die in der Scheide steckte und darauf wartete, herausgezogen zu werden.

Sie bemerkte, dass der silberne Anhänger, den sie an einer Kette trug, ein Licht reflektierte, und ließ ihn schnell hinter ihrer Kleidung verschwinden, um nicht vorzeitig entdeckt zu werden.

Die Lichter in dem Haus erloschen.

„Es beginnt“, läutete sie mit düsterer Stimme ein und ihre Augen nahmen eine bedrohliche Form an.

Der Wind versuchte die vier zurückzudrängen. Er vermochte es nicht, sie aufzuhalten.

Das weiche Moos unter ihren Schuhen war rutschig. Mit bedachten Schritten kamen sie aus dem Schutz des Waldes hervor. Der Regen schlug ihnen hartnäckig ins Gesicht.

Der Hüne trat die Haustür ein, welche krachend zu Boden fiel. Die vier teilten sich auf und zogen wie eine vernichtende Flutwelle von Raum zu Raum.

Die wehrlosen Menschen schreckten durch den Krach auf. Sie entzündeten hastig die Kerzen, das Wachs war noch flüssig, um der bedrohlichen Finsternis einen Namen geben zu können.

Erstickte Aufschreie, dumpfe Geräusche und panische Schritte durchdrangen die kurz zuvor herrschende Stille.

Tarotkarten wurden verbrannt, Pendel zermalmt – die Propheten und Wahrsager mit ihnen.

„Das ist nicht rechtens“, kreischte einer der Hellseher aufgebracht. „Genau“, traf die Axt des Hünen ihn zwischen die Rippen.

Die Anführerin verschaffte sich Zugang zum letzten Gemach. Wie in den anderen Räumen befanden sich auch in diesem keine Möbelstücke. Als Schlafgelegenheiten boten sich bloß die von den Reisenden selbst mitgebrachten Decken, Tücher und Kissen.

Ein altes Zigeunerweib kniete auf dem Boden. Vor ihr loderte eine Kerze. Die Alte hatte die Hände gefaltet und schaukelte leicht mit ihrem Oberkörper. Sie summte, als würde das Geschehen unbemerkt an ihr vorüberziehen.

Die Anführerin trat wortlos an die Greisin heran. Ihr Schwert war bereits blutgetränkt. Die junge Frau hievte ihre Stichwaffe über die Zigeunerin und visierte deren Nacken an.

Plötzlich wandte sich die Alte rasch zu ihr um, riss die Arme nach oben, um den Angriff zu stoppen, und schrie aufgeregt: „Warte!“

Tatsächlich, die Anführerin hielt kurzzeitig in ihrer Bewegung inne.

Das Zigeunerweib sprach fieberhaft zu ihr: „Erlebt.“

„Was?“ Das Schwert senkte sich.

„Ich hatte gerade eine Vision. Akiralebt.“

Die Augen der Anführerin weiteten sich vor Bestürzen. Für Sekunden erstarrte die Kämpferin.

Akira lebt.

„Lüge“, schlachtete sie die Zigeunerin erbarmungslos ab, warf die Kerze um und verließ das in Flammen aufgehende Haus mit ihren Gefährten.

In der Frühe des nächsten Tages erreichte die Gruppe ihre Wohnstätte. Die ersten Sonnenstrahlen brachen zwischen den sanften Hügeln Monshires hervor. In der frischen Luft lag der Geruch von Regen. Ein leichter Nebelschleier zog über die Lande.

Das geheime Lager befand sich inmitten der tiefen Nadelwälder von Monshire, dem heiligen Gebiet der „Priester der alten Zeit“, eines Ordens, der der Mondgöttin Selene unterstand. Er gehörte zu den elf Hauptclanen. Sarai lernte ihn damals durch einen Mönch kennen, der sich ihr als Auserwählter anschloss und letztlich als Teufel offenbarte.

Das Lager von Sarai und ihren sechs Gefährten bestand aus zwei spärlich errichteten Hütten, einer für die Frauen und einer für die Männer. Ein Schuppen diente zur Aufbewahrung der Waffen und des Diebesgutes.

Die Gebäude mussten oft repariert werden. Sie waren nicht stabil genug, um den starken Unwettern zu trotzen. Allerdings gab man sich bei deren Errichtung ohnehin nicht viel Mühe, weil eine plötzliche Flucht sie jederzeit dazu zwingen konnte, alles aufzugeben. Seit geraumer Zeit wurde die Gemeinschaft wegen mehrfachen Mordes von angeheuerten Kämpfern des kriegerischen Clans „Klinge des Donners“ gesucht.

König Richard setzte seit vierzehn Monaten zusätzlich einen Sondertrupp ein, die FreKaDeN. Ihr Auftrag umfasste ebenfalls vorrangig die Festnahme von Sarai und ihren Kameraden.

Niemand ahnte, dass es sich bei der Anführerin des gefürchteten Clans „Schicksalshammer“ um eine Auserkorene handelte.

Das Erste was Sarai tat, als sie zurückkehrten, war, ihren Kopf in eine Regentonne zu tauchen. Das Wasser war eisig – genau das, was sie jetzt brauchte. Ihr Inneres war in Wallung, wie ein Vulkan, der vor dem Ausbruch stand. Es brodelte wahrlich in ihr, nicht vor Zorn, sondern vor Fragen und Erinnerungen. Das Zigeunerweib hatte eine tiefe Wunde in Sarai aufgerissen. Eine Wunde, die sie glaubte, längst geheilt zu haben, aber da war sie wieder, mit voller Intensität spürbar. Es war nicht nur der Schmerz, sondern vielmehr auch eine Art Hoffnung, ein Verlangen danachihnvor sich zu sehen. Ihr Herz klopfte in einem für sie unüberhörbaren Rhythmus.

„Akira …“ Ein Wort, nicht lauter als ein Flüstern ausgesprochen, verließ ihre Lippen und wurde vom sachten Wind in die Täler hinausgetragen.

Die rothaarige Margis kam aus der Hütte der Frauen. Sie hatte sich umgezogen und die feuchte, schmutzige Kleidung gegen trockene eingetauscht.

Die Locken wippten bei jedem ihrer betont männlichen Schritte. Sie mochte es, sich wie ein Mann aufzuführen, wusste jedoch im gleichen Atemzug ihre weiblichen Reize in bestimmten Situationen gekonnt einzusetzen. Ihre Gewänder wechselten je nach Tageslaune zwischen denen von Männern, weit und schlaksig, oder denen von Frauen, verführerisch und dominant.

Heute hatte sich Margis für ihre Weiblichkeit entschieden. Unter ihrer Lederweste, die mit Lammfell umrandet war, blitzte ein ledernes Mieder hervor. Aus dem gleichen Stoff bestand ihre lange Hose. Die eierschalenfarbene Bluse aus Leinen hatte lange Ärmel.

Margis, die wie Sarai etwa Mitte zwanzig war, gehörte von Anfang an zum Clan der einstigen Auserwählten. Der Rotschopf gewann jedes Jahr an Stärke und Selbstvertrauen, wofür Sarai sie manchmal beneidete.

Margis hatte schon manche Schlacht an Sarais Seite geschlagen. Sie folgte ihr bedingungslos, auch wenn die Rothaarige zugleich ihr eigener Herr war – wie jeder hier. Alle sechs würden ohne Zögern ihr Leben für das des anderen geben und jeder aus seinem eigenen Grund, wobei im Endeffekt alle Fäden zu einem zusammenliefen: Freundschaft und Vertrauen.

Wofür kämpften sie? Und wie gelang es Sarai solch eine Truppe aufzustellen?

Margis lief auf Sarai zu und schäkerte auf halbem Wege mit dem blonden Igidius, indem sie sein Käppchen amüsiert von seinem Haupt stieß.

Margis hatte ihren üblichen, freudvollen Blick aufgesetzt. Dieses Grinsen veranlasste selbst die meist ernste Sarai zu einem flüchtigen Lächeln.

Der Rotschopf warf ihr ein Tuch zu. Sarai fing es dankend, wrang sich die Haare aus und trocknete das Gesicht ab.

„Was ist los mit dir? Hat alles geklappt letzte Nacht.“ Margis wunderte sich über Sarais Verhalten. Bereits vor dem Überfall hing diese öfter als sonst ihren Gedanken nach. An vielen Tagen saß sie bis spät in die Nacht auf einer Anhöhe, die eine weitflächige Aussicht über Monshire bot. Würde man Sarai dabei beobachten, würde man hin und wieder den Eindruck erhaschen, allein ihr Körper säße auf dem Berg, die Seele aber befände sich in weiter Ferne.

Heute war irgendetwas anders. Margis war nicht über Sarais Nachdenklichkeit erstaunt, sondern viel mehr über eine Art Erregung, die von ihr auszugehen schien.

„Alles in Ordnung“, schwächte Sarai ab und spritzte sich etwas Wasser auf die glühenden Wangen. Bevor Margis sie ins Kreuzverhör nehmen konnte, zog Sarai schnellstmöglich von dannen.

Sie ging in das Häuschen, um zur Ruhe zu kommen, bevor alle merkten, dass etwas nicht stimmte, und beginnen würden, Fragen zu stellen. Sie legte das Schwert in der Scheide auf ihr provisorisches Bett und wechselte ihre Kleidung.

Für einen Moment betrachtete sie die Blutflecken auf ihrem Oberteil. Da dieses dunkelblau war, hoben sich die rötlichen Tupfer farblich kaum ab.Wüsste man es nicht, würde man sie wohl nicht erahnen …

Sarai wusste, dass, wenn sie die Sachen später waschen würde, die Gesichter der Opfer dieser Nacht zusammen mit den Flecken aus ihrem Kopf verschwinden würden. Was vielen Kämpfern schwerfiel, gelang ihr in Kürze – das Vergessen. Sie hatte schnell gelernt, sich von dem zu lösen, was sie sonst belasten würde. Dies war ein Zustand, den sie mühelos akzeptierte.

Sie schlüpfte in eine schulterfreie, beige Trägerbluse mit halblangen Ärmeln. Darüber zog sie ein dunkelbraunes Miedertop, das eine kleine Zierschnürung im Brustbereich hatte. Die schwarze Hose wurde teilweise von den hohen Wildlederstiefeln überlappt.

Sarai band sich die Haare neu, selten trug sie sie offen. Zwei Strähnen tanzten aus der Reihe.

Aus ihrem rechten Stiefel holte sie einen winzigen Dolch hervor. Er war nicht länger als sieben Zentimeter, hatte aber schon manch starkem Krieger und gleichfalls wehrlosen Wahrsagern das Leben ausgehaucht, indem sie die Klinge in deren Halsschlagadern rammte.

Sie wischte mit Margis’ Tuch über die Klinge und besah sich ihr Spiegelbild darin.Was ist aus mir geworden?

Die Augen hatten jegliche Wärme verloren.Das sind die Augen einer Fremden …

Sie berührte ihre Kette und griff nach Selenes Anhänger. Als Akira vor über sechs Jahren in der Festung starb, blieb nur der Schmuck von ihm zurück – sonst nichts, nicht einmal sein Leichnam. Diese Kostbarkeit war die einzige greifbare Erinnerung an ihn. Bis wenige Monate später eine weitere hinzukam …

Ein Knabe, der bald sechs werden würde, klopfte an die Tür: „Darf ich reinkommen?“ „Natürlich“, sprach Sarai mit sanfter Stimme, steckte den Dolch weg, warf ihre blutbesudelten Kleidungsstücke rasch in eine Ecke und kniete sich zu dem Kind hinunter. „Wo warst du denn?“ Der Junge berichtete stolz: „Ich habe Bullan und Joshim geholfen den Schuppen mit den neuen Dingen, die ihr mitgebracht habt, aufzufüllen.“

Sie strich ihm zärtlich durch seine schwarzen Haare und starrte in seine saphirfarbenen Iriden. Er lehnte sich müde an sie und rieb sich die Augen.

„Ich danke dir“, hauchte sie ihm einen Kuss an die Schläfe. Der Kleine legte die Arme vertraut um ihren Hals. Sarai stützte seinen Oberkörper mit der einen Hand und mit der anderen hob sie seine Beine an, um ihn in ihr Bett zu tragen. Er gähnte und ließ dabei traurig verlauten: „Du hast gesagt, ich dürfte mit euch gehen.“ Liebevoll korrigierte sie ihn: „Ich sagte, du solltest schlafen und nicht die ganze Nacht wach bleiben.“

Sarai legte ihn behutsam auf das Lager nieder. Sie zog seine schmutzigen Schuhe aus und stellte sie neben das Bett.

Seine Hose und der schwarze Pullover waren auch leicht verdreckt. Sie gewährte ihm, diese Sachen anzubehalten, weil er zu erschöpft war, um sich umzuziehen.

Er brummte leise und sammelte Kraft, um ihr zu widersprechen: „Aber …“ Sarai ließ jedoch keine Widerrede zu: „Gewalt ist nichts für Kinder.“

Eine Ernsthaftigkeit lag jetzt in seinem Gesicht, wie man sie sonst nur von Erwachsenen kannte: „Zu spät. Ich wachse in einer Welt auf, in der man sich nicht mit Worten, sondern mit Waffen verteidigen muss.“ Allein diese Gedanken bewiesen, dass er seinem Alter weit voraus war.

Sarai presste die Lippen aufeinander. Diese Antwort gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie entgegnete schroff: „Willst du ein Monster werden?“ Er fixierte sie herausfordernd und erfragte mit einem gewissen Unterton: „Du meinst, wie du?“

Sarai stockte.Ich bin ein Monster für dich?

Sie schluckte so kräftig, als hätte sie einen Brocken in der Kehle stecken. Sarai suchte nach einer Ablenkung, rieb sich über die Oberschenkel, gab ihm noch einen Kuss und begab sich mit dem Gelöbnis zur Tür: „Schlafe unbesorgt, Akeru, ich wache über dich.“ Er nickte vertrauensvoll und schloss seine Lider. Leise fügte sie hinzu: „Gewalt ist kein Leben, glaube mir.“

Sie trat aus der Hütte und schloss die Tür hinter sich. Eine kühle Brise streifte sie. Sarai durchfuhr ein Schauer.

Sie schnappte sich aus dem Schuppen eine alte Wolldecke, die beim Diebesgut lag, und hüllte sich wärmend darin ein.

„Guten Morgen, Mirashi“, begrüßte sie einen alten Mann, der auf einem umgekippten Baumstamm saß und sich an einem dürftigen Lagerfeuer erholte.

Bei dem Klang ihrer Stimme sah er zu ihr auf und lächelte glückselig. Sein Lächeln war die gütigste und freundlichste Geste, die Sarai je bei einem Menschen erblickten durfte. Mirashi vermochte mit seiner Einfühlsamkeit stets ihr Herz zu erwärmen und ihr dadurch Frieden zu schenken, den sie sonst nicht finden konnte.

Sie legte ihre Hand auf seine Schulter und er strich über diese. Sie genoss es sehr in seiner Nähe zu sein, und das nicht allein seiner herzlichen Ausstrahlung wegen, sondern auch aufgrund seiner weisen Äußerungen.

Mirashi war der Älteste der Gruppe. Seine Lebensjahre zählten mittlerweile neunundsiebzig. Obwohl er das Alter in seinen Knochen spürte, da er schlecht zu Fuß war und mehr gebückt als gerade gehen musste, so war er im Geiste noch eine jung gebliebene Seele. Sein Verstand war scharf.

Er rieb Sarais kalte Hand und seine milchigen, trüben Augen suchten unkontrolliert nach einem Fixpunkt. Diesen würde er nie finden. Mirashi war blind. Über Jahrzehnte hinweg hatte er gelernt, ohne sein Sehvermögen auszukommen. Dafürsahundlauschteer mit allen ihm verbliebenen Sinnen. Er fühlte die Gegenwart einer Person, bevor sie überhaupt anwesend war. Gerade diese Fähigkeit, sich dem Unsichtbaren gewahr zu werden, oder gar dieGabe der Voraussicht, wie sie im einfachen Volk gerne genannt wurde, machte ihn zu einem wichtigen Bestandteil von Sarais Gemeinschaft. Eigentlich kurios, da sie solche Menschen für gewöhnlich verachtete und tötete. Doch mit Mirashi verband sie etwas ganz Besonderes. Er war nicht wie die, die sie skrupellos niederstreckte. Mirashi hatte seine ganz eigene Geschichte.

Sein schmales Gesicht war von Altersflecken überzogen. Falten gruben sich im Laufe der vorbeirauschenden Jahreszeiten tiefer in sein Antlitz.

„Soll ich dir die Kapuze überstülpen? Es ist recht frisch“, zeigte sich Sarai fürsorglich, als eine erneute Brise die Kälte verstärkte.

Er schüttelte fast unmerklich den Kopf. Sie setzte sich neben ihn auf den Stamm und erkundigte sich besorgt: „Oder möchtest du eine Decke haben? Deine Kutte ist bestimmt nicht warm genug.“

Mirashi lehnte dankend ab: „Dem alten Herrn geht es gut. Du brauchst dir keine Sorgen um ihn zu machen.“

Er schlang einen Arm um sie und drückte sie liebevoll an sich. Sarai ließ es geschehen.

Mirashi erzählte ihr: „Akeru blieb die Nacht wach. Er wollte unbedingt auf eure Rückkehr warten. Die Zeit haben wir mit Reden verbracht, bis er irgendwann für ein paar Minuten einnickte.“

Mirashi tastete nach seinem Wanderstock, der zu seinen Füßen lag. Schwerfällig richtete sich der Greis auf. Sarai stützte ihn. Könnte er gerade stehen, wäre er gewiss einen Kopf größer als sie. Durch die gebeugte Haltung war er sogar etwas kleiner.

Immer mehr graue Strähnen gesellten sich zu seinem hellblonden Haar, von dem kaum noch etwas übrig war.

Mirashi klammerte sich an seinen Stock, um Halt zu finden – ohne auf Sarais Hilfe angewiesen zu sein. „Ich werde mich hinlegen“, wisperte er, „die Nacht war lang.“ Mit mühseligem Gang begab er sich in seiner hellgrünen Kutte in das Häuschen der Männer.

Sarai sah selbstversunken ins Lagerfeuer, als unversehens Funken aus den Flammen hervorwirbelten. Der dunkelhäutige Bullan hatte Holzscheite nachgeholt und in die Feuerstelle geworfen.

„Schläft Akeru?“, fragte er sie. Sarai nickte.

Würde man alle aus der Gemeinschaft nebeneinanderstellen, hätte ein Fremder vor Bullan gewiss die meiste Angst.

Er war zwar nicht annähernd so groß wie der Riese Joshim, verfügte dafür aber von vornherein über ein markant gefährliches Aussehen. Seine katzenartigen Augen konnten bei Nacht besser sehen als am Tage. Bemalungen oder gar Symbole, die an verschiedenen Körperteilen eingebrannt worden waren, wiesen auf seine düstere Vergangenheit hin.

Das Einzige, was er am Leib trug, sei es zu den heißen Zeiten des Raspid oder den eisigen der Zasra, war ein Tuch, das er um die Hüften band, und die Sandalen.

Bullan, mit seinen Rasterlocken, war ein geschickter und sehr wendiger Kämpfer.

Das waren also all jene, die sich Sarai angeschlossen hatten: der Hüne Joshim, die rothaarige Margis, der blonde Igidius mit seinem Käppchen, der blinde Mirashi, der dunkelhäutige Bullan und der Junge Akeru.

Sie alle bildeten zusammen mit Sarai ihren selbst ernannten Clan „Schicksalshammer“. Und sie, die dieHämmerwaren, schlugen das Schicksalsrad, bis keine Prophezeiung mehr hervorquellen würde, jeder sein Los selbst bestimmen könnte und es nicht zugeschoben bekäme.

Siebter der Märäne im Jahre des Schlangenbisses 57.

Sarai stand auf einem Hügel fernab des Lagers. Von hier aus konnte sie weit über Monshire blicken und ihren Gedanken freien Lauf lassen. Von hier aus sah die Welt friedlich und vollkommen aus.

Die Sonne war aufgegangen und zauberte ein Lichterspiel über die Hügel dieses prächtigen Ortes. „Eden“, hatte einst ein Reisender dies Fleckchen Erde genannt.

Der Nebelschleier war von dannen gezogen und mit ihm, zumindest vorläufig, der Regen.

Unten in den Tälern gruben die Bauern ihre Felder um und bestellten die Äcker. Schafherden weideten auf den saftigen Wiesen.

Weit von den umliegenden Dörfern entfernt und dennoch genauestens sichtbar, hob sich die dunkle Abtei von den Farben der Natur deutlich ab – wie ein Schatten in der grünen Landschaft. Dem massiven Gebäude wurde zu Recht seit Jahrhunderten Respekt und Ehrfurcht gezollt. Die gleiche achtenswerte Anerkennung erhielten die Priester.

Einerseits stimmte der Anblick der Abtei Sarai jedes Mal betrübt, andererseits konnte sie nicht von ihr lassen, weil sie Akira dort erstmals begegnet war und eine Verbindung zwischen ihr, ihm sowie der Abtei unwiderruflich bestand.

Akira …

Eine heitere Melodie auf einer Flöte ertönte. Sarai kannte das Lied, welches den TitelFrühlingsbotentrug. Igidius spielte es bei manchem Lagerfeuer, wenn sie beisammen saßen. Er liebte dieses musikalische Stück. Inzwischen hatten die anderen es so oft gehört, dass sie es entweder auch liebten oder hassten.

Sarai schwirrte der Text im Kopf:

Tanz mit mir, du holdes Wesen!

Lass ihn uns vertreiben, den letzten Gott im Zeichen der Zasra!

Rufe den Wind und den Regen!

Beschwöre das Wasser!

Erwecke die Bäume und Tiere aus ihrem Schlaf!

Schenke Leben und Liebe!

Tanz mit mir, du holdes Wesen!

Sieh mich an und nimm mich so, wie ich bin!

Schau nicht hindurch,

sondern direkt auf mich!

Vergiss den Nebel, vergiss die Flut,

denk nur an mich,

denn ich bring dir Glück und Frohmut.

Tanz mit mir, du holdes Wesen!

Lass mich dein Bote sein!

Lass mich der Bote aller sein!

Denn ich bringe Kunde über Freude und Heiterkeit!

Siehe da, die Kälte weicht,

das Eis bricht auf.

Ich bin dein, d’rum lass uns die Botschaft

der Magenta in alle Gefilde tragen!

Die Laute der Flöte umgarnten Sarais Ohren, bis Igidius mit einer abschließenden, tänzelnden Bewegung vor ihr stand. Hoheitsvoll hatte er sich mit verschmitztem Blick vor ihr verbeugt und sein Käppchen abgenommen.

Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. „Ein schönes Lied“, sprach sie und summte die Tonfolge leise vor sich hin.

Igidius erhob sich und setzte sein Hütchen auf. Die Flöte verschwand in einer auf seinem tannengrünen Wams angenähten Tasche. Dieses war aus dickem Samt gefertigt und mit Holzknöpfen bestückt. Darunter trug er ein weißes Rundkragenhemd. Sein verschlissener Umhang erstrahlte einst in einem herrlichen smaragdfarbenen Ton, inzwischen erahnte man diesen mehr, als man ihn tatsächlich sah. An dem Gürtel seiner Hose war ein Jagdhorn angebunden, das ihm bereits einige Male gute Dienste geleistet hatte, sei es um jemanden zu warnen oder um Hilfe anzufordern.

Margis klatschte unbeeindruckt und gab nüchtern von sich: „Durch und durch ein Komödiant. Wie oft hören wir dieses verfluchte Lied denn noch?!“

Igidius zückte daraufhin seine Flöte und erwiderte: „Für dich, meine Liebe, spiele ich es gleich noch einmal.“ Gesagt, getan.

Margis verdrehte die Augen. „Dann spiel mal ohne Flöte!“, kündete sie an, rieb sich die Hände und rannte auf ihn los. „Das Ding nehme ich dir ab!“ Igidius eilte im Kreis umher, war ihr immer einen Schritt voraus und spielte vergnügt sein Lied.

„Bist du soweit? Wir müssen los.“ Der große Joshim in einem Gambeson und einer knielangen Bundhose stellte sich zu Sarai. Die Rüstung hatte er vorerst abgelegt. Sie ließ ihren Blick noch einmal über Monshire schweifen und atmete die frische Luft dieses wunderbaren Ortes genüsslich ein.

„Gib ihr die Zeit, die sie braucht“, äußerte Mirashi gutmütig. Er hielt wacker sein Gleichgewicht - dank Wanderstock und Akeru, auf die er sich beide stützte.

Dieses Gespann, Mirashi und Akeru, entdeckte man häufig zusammen. Der Greis erzählte dem Jungen Überlieferungen aus früheren Zeiten, lehrte ihn die Kräuterkunde und verdeutlichte ihm, was es hieß zusehen.

Wann immer es sich anbot, pflückte Akeru eine Pflanze, die er noch nicht kannte, und reichte sie Mirashi, der daran roch, sie erfühlte oder abschmeckte. Akeru lernte viel von dem alten Mann und im Gegenzug unterstützte er ihn, wo immer es möglich war. Akeru tat all dies aus eigenem Antrieb. Er lechzte nach Wissen und vor allem interessierte ihn jenes, was als geheimes Wissen galt, wie zum Beispiel die Kunst, mit seinem Körper zu spüren, wenn sich Gefahr näherte.

„Wir werden Monshire lange nicht sehen, oder?“ Akeru guckte fragend zu Mirashi hinauf. Er bestätigte: „Es ist ein weiter Weg nach Sagem.“

Sarai wandte ihren sehnsuchtsvollen Blick von den Hügeln und Tälern ab. Sie riet Akeru: „Präge dir alles gut ein!“

„Warum kommt Bullan nicht mit?“ Sarai antwortete auf Akerus Frage: „Bullan kommt in drei Tagen nach. In der Stadt würde seine Abstammung, sein Äußeres zu viel Aufmerksamkeit erregen. Für das, was wir vorhaben, wäre es ein entscheidender Nachteil.“

Akeru seufzte. Am liebsten hatte er unablässig alle Mitglieder des Clans um sich. Immerhin waren sie fast wie eine Familie für ihn. Jeder war einzigartig und jeder war eine wichtige und bemerkenswerte Persönlichkeit.

„Was macht Bullan in der Zeit?“, erkundigte sich Akeru neugierig. Igidius unterbrach sein Flötenspiel, um scherzhaft einzuwerfen: „Sich langweilen.“

„Das tun wir uns durch dein Liedchen langsam auch“, nörgelte Margis und hielt sich die Ohren zu.

Die Gruppe hatte für Mirashi eine Pause eingelegt.

„Bullan sichert unser Lager, verwischt Spuren und ist unsere Absicherung, falls in Sagem etwas passieren sollte. Schließlich muss einer frei sein, der uns noch retten kann.“ Sarais Worte klangen eher belustigend, und doch waren sie bitterer Ernst.

Margis wollte Igidius’ Lied nicht mehr hören und begann laut zu singen – so laut, dass sie ihn glatt übertönte:

Margis, die Starke,

seht sie euch an!

Feuerrote Haare reichen gen Himmel

und lodern bis in weite Ferne.

Margis, die Starke,

seht sie euch an!

Sie hat die Kraft eines Mannes

und nutzt die Waffen einer Frau.

Margis, die Starke,

seht sie euch an!

Sie geht ihren Weg

und wird ihn nie mehr verlassen.

Margis, die Starke,

seht sie euch an!

Margis dichtete den Text spontan und erfand eine beliebige Melodie dazu. Ihr Gesang verursachte bei den Zuhörern vermutlich Kopfschmerzen. Für sie war es momentan die reinste Erlösung vomFrühlingsboten. Und irgendwie gefiel Margis ihr eigenes Lied. Es war ein Lobgesang auf ihre eigene Person, das konnte ja nur gut sein.

Der Name des Liedes stand bereits fest –Margis, die Starke.

Vor drei Tagen waren Sarai und ihre Gefährten aus Monshire aufgebrochen. Hügel und Felder wurden gänzlich von den Nadelwäldern abgelöst. Das Gebiet der „Priester der alten Zeit“ lag mittlerweile hinter ihnen.

Sie hätten einen Umweg nehmen können, der sie am tückischen Dämmerwald vorbeigeführt hätte. Allerdings würde dieser Umschweif sie viel Zeit kosten, weshalb sie sich letzten Endes für den direkten Pfad nach Sagem entschlossen.

Sarai hielt sich an Akira fest. Er saß vor ihr, hielt die Zügel und lenkte das galoppierende Pferd. Pilgrims Mähne wehte wild im Wind wie Sarais Haare.

„Hier war ich noch nie“, stellte Igidius aufmerksam fest. Er vertagte sogar seinenFrühlingsboten, um den Wald zu erforschen. Auf den ersten Anschein hin wirkte der Dämmerwald wie jeder andere Wald. Desto tiefer man ihn jedoch betrat, umso größer wurde der innere Drang, ihn zu verlassen, bevor es vielleicht zu spät wäre. Die dunklen, hohen Bäume vermittelten den Eindruck, sie würden immer dichter aneinander rücken, auf die Eindringlinge zukommen und beabsichtigen, diese zu erdrücken.

„Unheimlich.“ Igidius beobachtete, wie sich die feinen Härchen auf seinem Arm aufrichteten. Margis nutzte ihre Chance und entwendete ihm die Flöte.

„Genug davon“, triumphierte sie und versteckte das hölzerne Instrument in ihrer Kleidung. Igidius schnaufte und fing unerwartet an, überlegen zu grinsen. Margis vermutete nichts Gutes bei seiner plötzlichen Freude.

Igidius löste verschmitzt das Jagdhorn von seinem Gürtel. „Endlich haben wir die Gelegenheit, den Liedern, vor allem natürlich dem beliebtenFrühlingsboten, mit mehr Intensität lauschen zu dürfen. Ist das nicht schön, Margis, wenn der berauschende Klang gleich durch den gesamten Wald hallen wird?“

Seine Lippen bewegten sich betont gemächlich auf das Horn zu. Margis stoppte diese Bewegung schleunigst, indem sie seine Hand festhielt. Der Rotschopf zog die Flöte zwischen Mieder und Bluse hervor und steckte sie prompt in sein erhobenes Horn. Schweigend ging sie weiter. Igidius schmunzelte.

„Hey, Musiker!“, rief Joshim. Wenn Igidius spielte, nannte der Riese ihn immer so. Joshim war beeindruckt von Menschen, die ein Instrument, egal welcher Art, beherrschten. Er selbst war völlig unmusikalisch, aber hörte den Lauten sehr gerne zu.

Igidius schaute zu Joshim und im nächsten Moment flog ihm ein Beutel entgegen. Mit größter Mühe gelang es Igidius diesen aufzufangen und sein Horn, samt Flöte, dabei nicht fallen zu lassen. Er atmete erleichtert aus.

„Margis schnürt dir bald die Kehle zu“, spaßte Joshim. „Trag die Sachen, dann hast du was zu tun!“

Joshim reichte Igidius ein paar der Gepäckstücke. Normalerweise trug Joshim bei Reisen fast alles allein auf seinen eigenen Wunsch hin. Für ihn war das wie Krafttraining.

Joshim konnte man durchaus als korpulent bezeichnen, obwohl der Großteil seiner Masse aus Muskeln bestand. Er war das, was viele einen Kraftprotz nannten.

Seine dichte Körperbehaarung konnte man derzeit an seinen strammen Beinen betrachten. Sobald es wärmer werden würde und er sich mehr entblößte, konnte man sie zudem auch auf der Brust und dem Rücken sichten.

Sarai hielt die ausgebreitete Karte vom Dämmerwald. Diese war zwar keine große Hilfe, weil die zwei Wege, die darauf abgebildet waren, unauffindbar schienen, doch zumindest war die Karte ein Anhaltspunkt.

„Die Taverne werden wir finden. Dann gibt’s ’ne ordentliche Pause“, begutachtete Margis die Karte. „Die ist schließlich genau in der Mitte. Die können wir gar nicht verfehlen.“

Mirashi und Akeru waren die Letzten der Gruppe, wobei man immerfort und geduldig auf die beiden wartete. Joshim und Sarai wechselten sich mehrfach ab, wenn es darum ging, auf einer Höhe mit den beiden zu laufen.

Akeru war ziemlich erschöpft, da er das Gewicht von Mirashi, wenn dieser sich bei jedem zweiten Schritt auf ihn stützte, mit trug, und bat: „Eine Pause wäre fantastisch. Ich hab Hunger und Durst.“

Sarai faltete die Karte zusammen, verstaute sie und löste Akeru ab: „Es ist nicht mehr weit bis zur Schenke.“ Sie legte Mirashis linken Arm auf ihre Schulter.

Akeru hüpfte zu den anderen vor. Mirashi nahm die Gelegenheit wahr, ganz allein mit Sarai zu reden und gestand sich ein: „Ich danke dir, dass ihr mich mitnehmt, Sarai. Aber mein Alter macht mich für euch zur Last.“ Er machte eine Atempause. „Unter Umständen ist es besser, ihr lasst mich in dem Wirtshaus zurü-“ Sarai unterbrach ihn: „Nein!“ Sie holte Luft, um noch mehr zu sagen, aber das brauchte sie im Grunde nicht. Das Wichtigste war gesagt.

Akeru lachte laut und herzhaft. Margis hatte zweifelsohne einen Witz auf Kosten von Igidius gemacht. Joshim brach ebenfalls in Gelächter aus.

„Da ist sie!“, jubelte Akeru, als er die Taverne entdeckte. Er rannte auf sie zu und spähte durch ein Fenster.

Drinnen war nicht viel los. Akeru zählte fünf Gäste, wobei drei von ihnen beisammensaßen und würfelten.

Margis las die eingeritzte Schrift über dem verwitterten Eingang: „Henkers Hütte.“ Sie drehte sich Igidius zu: „Lass deine Flöte lieber in der Tasche stecken, sonst holt er den Galgen vor.“ Sie prustete los. Er antwortete mit sicherem Tonfall: „Du würdest mich vermissen, wenn ich nicht da wäre.“ Dann stieß er die knarrende Tür zur Schenke auf und trat hinein.

„Guten Tag, werte Herren“, grüße Igidius, der sich einen schnellen Überblick verschaffte, um festzustellen, ob auch Frauen anwesend waren, denen er seine Aufwartung machen könnte. Obwohl bloß Männer im Wirtshaus zu Besuch waren, nahm er anstandshalber sein Käppchen ab und klemmte es zunächst unter die Achsel.

Akeru schob sich an Margis vorbei und hopste zum erstbesten freien Tisch. „Ein Glas Orangensaft, bitte!“, rief er dem Wirt in froher Erwartung strahlend hinüber und hob dabei seinen rechten Arm, um nicht übersehen zu werden.

Der mollige Wirt hob kurz seine Hand, um ihm zu verdeutlichen, dass er ihn verstanden hatte. Das frisch ausgewaschene Glas wurde mit einem unsauberen Lappen geputzt und auf den Schanktisch gestellt. Er zog einen großen Krug hervor und goss den neun Tage alten Saft in das Glas.

Margis setzte sich neben Akeru. Igidius und Joshim stellten das Gepäck in greifbarer Nähe ab und gesellten sich zu ihnen an den Tisch.

Sarai und Mirashi erreichten die Taverne. „Es wird bald regnen“, hatte der Greis im Gefühl. Sarai blickte in den sich stetig verdunkelnden Himmel.

„Hier rüber!“

„Hier sind wir!“ Margis und Akeru machten auf sich aufmerksam, als der Blinde und die junge Frau hereinkamen.

Sarai führte Mirashi zu einem freien Stuhl. Der Wirt brachte den Saft und reichte Akeru das gefüllte Glas. Der Junge trank es mit einem Zug aus und bestellte: „Noch einmal, bitte!“

„Wenn du das Bier später genauso trinkst, nehme ich dich in alle Kneipen mit“, witzelte Margis und stupste Akeru kameradschaftlich an. Er entgegnete gelassen: „Das erlaubt meine Mama nicht.“

Der Wirt wischte seine Hände an der grauen Schürze ab, da sie vom Säubern der Gläser und Teller noch ein bisschen nass waren.

Währenddessen fragte er in die Runde: „Und was wollt ihr?“ Margis und Joshim verlangten jeweils ein Bier, Igidius den billigsten Wein, Mirashi einen warmen Tee und Sarai Wasser.

Sie kannte den Wirt. Es war derselbe wie beim letzten Mal, als sie mit Akira zu Gast an dieser Ortschaft war.

Lautes Gejohle drang bis nach draußen. Henkers Hütte war an jenem Tag überfüllt gewesen und Sarai die einzige weibliche Person darin. Sie verspürte Unbehagen vor den lüsternen Blicken der Betrunkenen. Doch Akira war bei ihr. Er würde auf sie aufpassen und das tat er.

Der Wirt schlenderte zu seinem Schanktisch und kümmerte sich um die Getränke.

„Der hat die gleiche Frisur wie Margis“, beobachtete Akeru. Igidius kicherte bei der Bemerkung. Sie konterte: „Mein feuerroter Lockenkopf ist viel schöner.“

Die grauen, gekräuselten Kopfhaare des Wirtes lichteten sich um jedes Jahr mehr. Auf den Bewuchs in seiner platten, breiten Nase konnte er sich verlassen.

Sarai schob ihren Stuhl zurück, stand auf und lief zum Wirt an die Theke. „Wir brauchen zwei Drei-Mann-Zimmer oder drei Zwei-Mann-Zimmer.“ Er gaffte sie verwirrt an und grübelte vermutlich über ihre Mitteilung.

„Ah!“, stieß er aus, als hätte er es nach guten dreißig Sekunden verstanden. „Drei Zimmer mit Doppelbetten“, übersetzte er Sarais Wortwahl. Der Wirt schaute zu einem Brett, an dem Schlüssel hingen. Einer fehlte, von etwa dreißig Schlüsseln.

Er kam zu dem Entschluss: „Das geht.“ Der Wirt nahm wahllos drei Schlüssel ab und schob sie Sarai über den Tresen zu.

Sarai legte die Schlüssel auf den Tisch ihrer Gefährten. Margis und Igidius griffen sich gleich je einen.

„Wer schläft bei wem?“ Igidius sah Margis herausfordernd an. Sarai beschloss: „Joshim und Akeru. Mirashi und Igidius.

Margis schläft bei mir.“ Joshim erkannte dies an und klopfte auf den Tisch: „Die Anführerin hat gesprochen.“

Akeru strebte eine alternative Variante an: „Ich kann Mirashi helfen. Er kann bei mir –“ Sarai schüttelte ihr Haupt und erklärte: „Sollte etwas passieren, was ich zwar nicht glaube, dennoch wäre es möglich, ist gegenseitiger Schutz sehr wichtig.“

Akeru gab einen lauten Seufzer von sich. Er schnappte sich ein paar Nüsse, die auf dem Holztisch verstreut herumlagen, und begann diese laut zu knacken. Der Junge fixierte einen der zwei Äpfel an, die ebenfalls nach Belieben und ohne Bezahlung verzehrt werden durften. Seine gesamte Konzentration richtete sich auf den rötlichen Apfel, der teilweise dunkle Druckstellen aufwies. Alles andere um ihn herum verlor an Bedeutung. Früher war er zu etwas imstande gewesen, was Sarai ängstigte, bis sie es ihm schließlich verbot. Seitdem hatte er es selten probiert, vielleicht hatte er diese Gabe inzwischen sogar verloren.

Akeru starrte den Apfel aufmerksam an.Bewege dich! Mach schon!Der Apfel rollte abrupt los, ohne dass jemand ihn zuvor berührte. Mirashi legte augenblicklich seine Hand gezielt auf das Obst, sodass keiner der anderen das Geschehen mitbekam. Sein zielloser Blick schweifte zu Akeru. Mirashi ließ leise verlauten: „Was in uns verborgen steckt, sollten wir erst entfesseln, wenn die Zeit reif ist.“

Der Wirt brachte die Getränke. „Was soll’s zum Essen sein?“

Igidius sprach im Namen seiner Freunde: „Zweimal Fisch, für den Rest Braten.“ Der Wirt zählte an seinen Fingern ab, was derRestbedeutete, und verschwand in der Küche.