8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

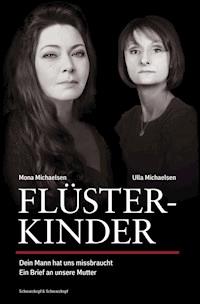

DIE ERWEITERTE NEUAUSGABE Die Resonanz auf diesen Brief, der im März 2010 unter dem Titel Flüsterkind als Buch erschien und wochenlang auf der SPIEGEL-Bestseller- liste stand, war enorm. Mona Michaelsen erhielt unzählige Briefe von Leserinnen und Lesern, die Anteil an ihrem Schicksal nahmen und ihr Mut zusprachen. In der erweiterten Neuausgabe Flüsterkinder berichtet sie ihnen nun, was nach der Veröffentlichung des Buches passierte, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat und was ihre Entscheidung in ihrer Familie ausgelöst hat. Besonders bewegt hat Mona, dass ihre Schwester Ulla, die dasselbe erleiden musste wie sie, wieder Kontakt zu ihr aufgenommen hat. Nach Jahren des Schweigens hat auch Ulla sich nun entschlossen, endlich über das zu sprechen, was ihr widerfahren ist, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen und wieder ins Leben zurückzufinden. Für die erweiterte Neuausgabe hat Mona die Gespräche zwischen den wiedervereinten Schwestern niedergeschrieben. DER BRIEF Als sie fünf ist, wird Mona zum ersten Mal von ihrem Stiefvater missbraucht. Jahrelang erduldet sie ihr Martyrium in dem Glauben, dass ihr niemand helfen kann. Als sie es nicht mehr aushält, erzählt sie ihrer Mutter davon. Die jedoch schenkt ihr kein Gehör und verurteilt sie damit zu einem Leben voller Leiden, Angst und Scham. Zudem muss Mona hilflos mitanschauen, wie sich der brutale Stiefvater auch noch an ihrer kleinen Schwester Ulla vergeht. Erst 30 Jahre später schreibt Mona einen Brief an ihre Mutter. Die wegschaute, die nichts wissen wollte, die den Missbrauch duldete. Mit beklemmender Eindringlichkeit konfrontiert sie sie mit der schrecklichen Wahrheit. Doch mehr als um die Mutter geht es um Mona selbst: Wort für Wort befreit sie sich von ihrer Vergangenheit. 'Irma. es widerstrebt mir, Dich Irma zu nennen. Es widerstrebt mir aber noch mehr, Dich Mama zu nennen. Irgendeine Anrede muss ich aber benutzen, sonst fühlst Du Dich am Ende gar nicht angesprochen. Ich weiß, Du wunderst Dich, nach so vielen Jahren von mir zu hören. Egal, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist, ich kann mir ganz genau vorstellen, was für ein Gesicht Du jetzt machst: ›Hmm. was will die denn von mir?‹ Ich sag's Dir, Irma, endlich aufräumen will ich. Mit meiner Vergangenheit. Therapien haben nichts gebracht, Verdrängung funktioniert nur zeitweise. Es ist völlig gleichgültig, wie alt ich werde, es wird immer Momente geben, in denen ich mich plötzlich in meiner Kindheit wiederfinde. ES wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Ich werde es nie vergessen. Und ich werde es nie verzeihen. Wie könnte ich auch vergessen, was er mir angetan hat? Wie könnte ich auch verzeihen, dass Du es ihm erlaubt hast? Sexueller Kindesmissbrauch, Irma. Lass Dir das auf der Zunge zergehen.' Mona Michaelsen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Mona Michaelsen & Ulla Michaelsen

FLÜSTERKINDER

Dein Mann hat uns missbrauchtEin Brief an unsere Mutter

Erweiterte Neuausgabe

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Die Namen wurden von den Autorinnen geändert.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Du hältst nun die erweiterte Neuausgabe meines Buches in Händen. Im März 2010 erschien der Brief an meine Mutter erstmals unter dem Titel Flüsterkind. Dein Mann hat mich missbraucht. Ein Brief an meine Mutter. Dieser Brief, der ursprünglich nur für die Augen einer Person gedacht gewesen war, hat seitdem – was ich mir damals nie hätte träumen lassen – viele Tausend Leser gefunden. Da während und nach der Veröffentlichung so viel geschehen ist, haben mein Verlag und ich uns entschlossen, den Brief jetzt als erweiterte Neuausgabe herauszubringen. Hier findest Du nicht nur den Brief an meine Mutter in voller Länge, sondern ich erzähle auch, wie der Brief überhaupt entstanden ist, und lasse Dich an dem Danach teilhaben.

Rund um die Veröffentlichung des Buches gab es sehr viele bewegende Momente. Zum einen war da die Pressearbeit, die anfänglich sehr aufregend für mich war, mich aber auch weiter motiviert und gestärkt hat. Ich bin viele Wochen lang für Interviews durch die Republik gereist und habe mich mit Radio- und Fernsehauftritten auf absolutes Neuland begeben.

Zum anderen waren da auch die vielseitigen Reaktionen der Leser, insbesondere die von anderen Betroffenen. Ich habe sehr rührende, sehr ehrliche und teilweise auch sehr ergreifende Briefe und Mails bekommen. Ich musste dabei einmal mehr erkennen, dass das, was zum Thema Missbrauch an die Öffentlichkeit gelangt, wirklich nur die Spitze eines riesigen Eisberges ist. Diese erweiterte Neuausgabe des Flüsterkindes erzählt Dir auch von meiner persönlichen Weiterentwicklung, von meinem inneren Wachstum, von der Kraft und dem Mut, den auch Du als Leser mir gegeben hast.

Und auch ich will in dieser erweiterten Ausgabe noch einmal Mut machen: all den anderen Flüsterkindern, die Mut brauchen für ihren eigenen Befreiungsschlag, für ihr – nennen wir es ruhig so – Coming-out.

Das Schönste, was mir das Flüsterkind gebracht hat, war die Versöhnung mit meiner Schwester Ulla, zu der ich über drei Jahre lang keinen Kontakt gehabt hatte. Sie, die dasselbe erleiden musste wie ich, hat auch endlich den Mut gefasst, ihre inneren Barrieren zu überwinden und über den Missbrauch zu sprechen. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich! In unzähligen Gesprächen und Telefonaten haben wir seitdem über unsere Vergangenheit geredet. In dieser Ausgabe schildert sie nun auch ihren Blick auf die Dinge und erzählt, wie es ihr heute geht und was sie bewegt. So wurde aus dem Flüsterkind nun die Flüsterkinder. Und aus dem »Ich« wurde ein »Wir«.

Man kann den Anlass nicht wirklich als »erfreulich« bezeichnen, aber wir freuen uns trotzdem, dass Du, lieber Leser, uns heute wieder begleitest und Anteil an unserer Geschichte nimmst.

Mona Michaelsen und Ulla Michaelsen

Zeitreise

1

Irma,

es widerstrebt mir, Dich Irma zu nennen. Es widerstrebt mir aber noch mehr, Dich Mama zu nennen. Irgendeine Anrede muss ich aber benutzen, sonst fühlst Du Dich am Ende gar nicht angesprochen.

Ich weiß, Du wunderst Dich, nach so vielen Jahren von mir zu hören. Egal, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist, ich kann mir ganz genau vorstellen, was für ein Gesicht Du jetzt machst. Ich weiß sogar ziemlich genau, was Du gesagt hast, als Du dieses Schreiben in die Hand bekommen hast: »Hmm … was will die denn von mir?«

Ich sag’s Dir, Irma, endlich aufräumen will ich. Mit meiner Vergangenheit.

Ausschlaggebend dafür war ein Radiomoderator. Er hat vor ein paar Tagen die allerscheußlichsten Schmalzlieder aller Zeiten präsentiert. Und auf einem der vorderen Plätze, weißt Du, wer da rangierte? Der gute alte Hein Simons, früher hieß er Heintje.

Heidschi Bumbeidschi.

Während der Zeit, die das Lied dauerte, war ich nicht mehr vierundvierzig Jahre alt, ich war wieder fünf. Ich habe hier in meiner Küche gestanden, habe mich nicht bewegt, habe vielleicht auch nicht geatmet. Ich stand einfach da und machte diese Zeitreise zurück in meine Kindheit.

Spätestens jetzt, schätze ich, weißt Du, auf was ich hinauswill. Diese Zeitreise hat mir mit einem gewaltigen Schlag klargemacht, dass ich mein Trauma, meine Leiden, meine Angst und meine Albträume niemals bewältigen werde, wenn ich nicht endlich, endlich anfange, die Spinnweben der Vergangenheit zu zerreißen. Wenn ich nicht versuche, wenigstens ein klein wenig Ordnung in das Chaos meines Ichs zu bringen, wenn ich nicht endlich den Mut aufbringe, mein von Euch verbogenes Rückgrat zu straffen und mich so aufrecht wie möglich hinzustellen.

Therapien haben nichts gebracht, Verdrängung funktioniert nur zeitweise. Es ist völlig gleichgültig, wie alt ich werde, es wird immer Momente geben, in denen ich mich plötzlich in meiner Kindheit wiederfinde. Es wird mich mein ganzes Leben lang begleiten.

Ich werde es nie vergessen.

Und ich werde es nie verzeihen.

Wie könnte ich auch vergessen, was er mir angetan hat?

Wie könnte ich auch verzeihen, dass Du es ihm erlaubt hast?

Sexueller Kindesmissbrauch, Irma.

Lass Dir das auf der Zunge zergehen.

Angst. Verzweiflung. Hilflosigkeit. Scham. Einsamkeit.

Lass diese Worte in feuerroten Buchstaben vor Deinem geistigen Auge erscheinen.

Heute muss man darüber nicht mehr schweigen, um nicht etwa Schande über die Familie zu bringen, um nicht auszusprechen, was nicht ausgesprochen werden darf. Heute gibt es Organisationen, die den Missbrauch bekämpfen, die versuchen, den Opfern zu helfen. Heute gibt es Internetforen, in denen sich die Opfer treffen und sprechen können über das, was sie nie vergessen werden. Und, oh Gott, wir sind so viele!

Menschen wie uns, Kinder wie uns wird es immer geben, aber vielleicht, ganz vielleicht wird sich in Zukunft der ein oder andere pädophile Mistkerl ganz genau überlegen, was er einem Kind antut. Heute werden solche Verbrecher an die Öffentlichkeit gezerrt, heute wird ihre Gier nach Kinderfleisch in den Medien breitgetreten, ihre Fotos werden im Fernsehen gezeigt und im Radio wird vermeldet, dass der Polizei wieder so ein Verbrecher ins Netz gegangen ist.

Die Welt steht auf der Seite der Kinder und das ist richtig so! Heute dürfen Leute wie ich darüber reden. Und mich wird davon nichts abhalten! Ich werde reden und Dir all das erzählen, was Du so detailliert nie hast wissen wollen. Was Du nie, auch nicht in späteren Jahren, hinterfragt hast und was Du abgeblockt hast, wann immer ich die Sprache darauf gebracht habe. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen und die Dinge beim Namen nennen, und es wird mir nicht leidtun, Dich zu schockieren. Ich werde Dir haarklein all das erzählen, was Dein Mann, mein Stiefvater, mir angetan hat. Ich werde Dich, wenigstens durch meine Erinnerungen, teilhaben lassen an dem Elend, an der Scheiße, an der Kindheit, die keine war. Ich bin vierundvierzig Jahre alt, und ich bin seit fast vierzig Jahren erwachsen. Mein Kindsein war vorbei, als der Missbrauch begann.

Jetzt, ob Du willst oder nicht, wirst Du das alles erfahren. Und Du, Irma, wirst das alles lesen, Wort für Wort, bis zum Ende. Hin und wieder wirst Du sicher in Versuchung geraten, meinen Brief einfach zu zerreißen, besonders, wenn Du Dinge über Dich selbst liest, die Du nur allzu gern vergessen hast und die Dir nicht sonderlich gefallen. Aber ich weiß, es wird bei der Versuchung bleiben. Ich baue auf Deine Neugier.

Du wirst Dich vielleicht fragen, warum Du es bist, die diesen Brief bekommt, und nicht Deine Müllhaufenratte von Mann, denn schließlich war er es ja, der mir das alles angetan hat. Die Antwort ist einfach: Er kennt die Details. Ihm muss ich nicht erzählen, was er getan hat. Er weiß es.

Und obwohl Du die Einzelheiten (noch) nicht kennst, bist Du in meinen Augen genauso schlimm wie er! Du hast jahrelang von meinem und dem Elend meiner Schwester gewusst, Du hast immer gewusst, dass alles wahr ist, was ich Dir erzählt habe. Und Du hast nichts unternommen, um dem ein Ende zu setzen und uns zu beschützen.

So, ich schlage vor, Du lässt Dir jetzt von Antje oder von Deiner Enkelin Irma III. eine Schachtel Zigaretten und ein paar Pralinen bringen und machst es Dir bequem, das hier wird nämlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Am besten legst Du auch gleich ein paar Deiner Pillen zurecht: die fürs Herz, die für den Blutdruck und wegen der Pralinen auch gleich die für Deinen Blutzucker. Und dann lehne Dich zurück und lies.

2

Heidschi Bumbeidschi hat mich, wie gesagt, ohne jede Vorwarnung in meine Kindheit zurückkatapultiert. Ich war ganz plötzlich wieder in der Wohnküche des Hauses, das die Leute gemeinhin das Armenhaus nannten. Du erinnerst Dich, ein paar Schritte aus der Haustür nach rechts und man stand auf dem Friedhof. Ganz früher hat mir die unmittelbare Nähe all der Gräber nichts ausgemacht, ich war es gewohnt. Später bekam ich Albträume von frisch ausgehobenen Gruben und Leichenzügen.

Aber um ehrlich zu sein, war und ist meine Kindheit ein noch viel schlimmerer Albtraum. Ich hatte gedacht, dass das irgendwann aufhören würde, dass ich aufwachen würde, erwachsen wäre und alles wäre gut. Aber das Einzige, was irgendwann aufhörte, waren die tatsächlichen Übergriffe. Die Angst davor, die Panik, die ständige Unruhe und sogar die Erwartung Er kommt gleich! sind mir in meinen Träumen bis heute geblieben.

3

Ich war fünf, als Dein Kretin von Mann anfing, mich zu streicheln. Nicht meine Hand oder meinen Kopf, sondern meinen Rücken, meinen Bauch, dann an den Oberschenkeln und schließlich zwischen den Beinen und unter meiner Unterhose. Er tat das, während Du im selben Raum warst! Sehen konntest Du es nicht. Der Küchentisch, der vor dem Sofa stand, hat das, was seine Hand unter meinem Schlüpfer tat, gut verborgen.

Jeden Abend nach dem Essen musste ich zu ihm auf den Schoß und ihm was erzählen oder vorsingen, während seine Hand stetig von den Knien bis zu meiner Unterhose hinaufwanderte. Kannst Du Dir vorstellen, wie unangenehm mir diese Berührungen waren? Einerseits kamen sie mir nicht richtig vor, ich mochte sie nicht, habe mich geschämt. Andererseits konnte es ja aber nichts Schlimmes sein, denn er tat es, während alle dabei waren. Du warst da, Antje und Klein-Irma, Ulla lag schlafend auf der anderen Seite des Sofas.

Weißt Du noch, was Du gesagt hast, als ich nicht mehr bei ihm, sondern lieber bei Dir sitzen wollte? Warum ich so bockig sei, hast Du gefragt. Und dann gemeint, ich solle lieber froh sein, einen so guten Papa zu haben, der sich so um mich kümmert. Also musste ich weiter auf seinen Schoß und singen, während er an mir herumfingerte. Lange Zeit ging das so: Ich sang, er fummelte.

Jetzt weiß ich natürlich, dass ich spätestens zu dem Zeitpunkt ein Riesengeschrei hätte veranstalten müssen. Vielleicht wäre mir einiges erspart geblieben, hätte ich den Mut gehabt, aufzustehen und zu sagen: »Ich will nicht, dass du deine Hand in meine Unterhose steckst!«

Warum ich es nicht gesagt habe? Nun ja, ich war fünf, ich wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte, und ich hatte gelernt, dass Erwachsene, besonders Mama und Papa, immer recht haben und keine Fehler machen, und erst recht wusste ich, dass Ungehorsam und dumme Fragen bestraft werden.

4

Weißt Du noch, wie es damals bei uns aussah? Ich weiß es noch genau. Das erste Zimmer, der Raum, in dem auch die meisten Übergriffe stattfanden, war Wohnküche, Badestube und Dein und sein Schlafzimmer zugleich. In der linken Ecke stand das Ehebett, rechts neben dem Eingang war eine Badewanne aufgestellt. Unter der Woche wurde darin die Schmutzwäsche aufbewahrt, eine große Sperrholzplatte lag als Abdeckung darüber und an manchen Wochenenden wurde sie mit auf dem Kohleherd erhitztem Wasser gefüllt, damit wir Kinder uns baden konnten. An der Wand gegenüber dem Eingang stand das Sofa, davor ein Küchentisch und ein paar Stühle. Außerdem zwei alte Küchenschränke. In einem hast Du Geschirr aufbewahrt, in dem anderen standen unsere Lebensmittel. Auf dem Tisch und den Schränken standen die Kerzen für die abendliche Beleuchtung, die auf leere Flaschen gesteckt waren.

Strom hat es nicht gegeben und um auf die Toilette zu gehen, musste man in den Hausflur hinaus. Dort gab es einen weiteren Flur, an dessen rechter Wand vier Türen waren, dahinter je eine Toilette. Eine für jede Familie im Haus. Im Erdgeschoss wohnten nur wir, die anderen drei Wohnungen befanden sich im ersten Stock. An der linken Wand des Flurs gab es ein Waschbecken, das einzige im Haus mit fließendem Wasser. Wenn man den Flur ganz hinunterging, kam man an ein Fenster, von dem aus man in den Innenhof schaute. Dort hingen die Wäscheleinen aller Familien. Es war ekelig, dort die Wäsche aufzuhängen oder abzunehmen, weil der ganze Hof mit Hühnerkacke übersät war, und egal, wie sehr man aufpasste, man trat immer in mehrere Haufen.

Hinter der Wohnküche gab es noch zwei Kammern, die durch einen Mauerdurchbruch miteinander verbunden waren, es war also eigentlich nur eine einzige große Kammer. In dieser Kammer gab es zwei Fenster. Das eine war von innen mit Draht festgezurrt, es war so verrottet, dass es sonst einfach aus dem Rahmen gekippt wäre. Das andere Fenster war mehr eine Luke und so weit oben, dass man nur mit Mühe hinaussehen konnte, wenn man sich auf das Bett darunter stellte. Aber so großartig war die Aussicht sowieso nicht: Man blickte direkt auf den Friedhof. Ihr habt uns erzählt, dass die Luke immer zu sein müsse, weil sonst die Geister aus ihren Gräbern steigen und uns holen würden.

Vor jedem dieser beiden Fenster hing eine Stalldecke, die einfach mit großen Nägeln an der Wand befestigt worden war. Die Decken sollten abends der Verdunkelung dienen, sorgten aber auch dafür, dass es tagsüber düster war, weil Du Dir nie die Mühe gemacht hast, sie abzunehmen, um wenigstens hin und wieder ein wenig Tageslicht hereinzulassen.

Muffig war es obendrein. Muffig ist nicht der richtige Ausdruck – es stank. In einer Ecke stand nämlich, Du wirst Dich erinnern, unser Nachteimer, falls wir mal Pipi mussten. Aufstehen durften wir nach dem Zubettgehen auf keinen Fall mehr. Dieser Eimer wurde nicht regelmäßig geleert, es kam durchaus vor, dass er einige Tage lang halbvoll mit Urin und Exkrementen dastand.

Die Tür zur Kammer hatte keine Klinken, sie war nur an der Wohnküchenseite mit einem Riegel versehen, der abends, wenn wir alle im Bett waren, geschlossen und erst am nächsten Vormittag, wenn wir aufstehen durften, wieder geöffnet wurde. Bettzeit hieß bei uns also im wahrsten Sinne des Wortes »Ruhe im Karton«.

Mit diesem Riegel hast Du es ganz schön gut gehabt. Der Alte ging morgens zur Arbeit, wir verhielten uns aufgrund unserer Erziehung still und Du konntest schlafen, solange Du wolltest. Ich habe Opa einige Male fragen hören, warum denn die Kinder zur Mittagszeit noch nicht auf wären. Was hast Du ihm dann eigentlich erzählt? Dass wir so lange schlafen wollten?

Ein richtiges Frühstück gab es bei uns nicht. Nach dem Aufstehen bekam jede von uns ein Marmeladenbrot in die Hand gedrückt und wir wurden zum Spielen nach draußen geschickt.

Die Kammer war jahrelang Schlafgemach für uns vier Schwestern. Ich als die älteste durfte direkt neben der Tür in dem einzigen normalen Bett schlafen, die anderen drei waren verteilt auf eine Art Reisebett und ein altes Ehebett, in dem kein Erwachsener mehr hätte liegen können, es wäre sonst einfach zusammengekracht. Die Kammer konnte nicht beheizt werden, im Winter stand darum die Tür den ganzen Tag offen, damit etwas von der Wärme aus der Wohnküche hineinkam. Das Bettzeug war trotzdem immer klamm und roch unangenehm. Nicht nur wegen der Feuchtigkeit, sondern auch, weil die Decken und Kissen nur sehr selten frisch bezogen wurden.

An den Wänden waren verschiedene Tapeten, die überhaupt nicht zusammenpassten; an mehreren Stellen wellten sie sich oder lösten sich wegen der Feuchtigkeit sogar ganz. Wenn wir aus Langeweile ein wenig daran zupften, fielen nicht nur Papierstücke ab, sondern auch der darunter liegende Putz bröckelte ab.

Unter unseren Betten lag Kleidung – milde Gaben von Nachbarn und der Fürsorge –, die Du dort gelagert hast, bis wir eines Tages hineinpassen sollten. Es kam aber häufig vor, dass die Sachen dann entweder verschimmelt waren oder von ganzen Kolonien von Kellerasseln bevölkert wurden.

5

Die Monate vergingen, aber die Streicheleinheiten blieben, sie waren zur Regelmäßigkeit geworden und es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht zu ihm auf den Schoß musste. Bis hierher will ich aber sogar noch glauben, dass Du nichts bemerkt hast. Obwohl ich mich natürlich frage, ob ich nicht ein wenig merkwürdig aus der Wäsche geschaut habe, wenn ich da bei ihm saß. Ich kann gar nicht so recht glauben, dass ich mich absolut normal benommen habe. Hast Du wirklich nie gesehen, wie lieb er mich immer unter dem Schlüpfer gestreichelt hat?

Zu dem Streicheln kam dann bald das samstägliche Baden. Plötzlich entdeckte nämlich Dein Scheißkerl seinen Sinn für Sauberkeit und wir mussten nun jedes Wochenende gebadet werden statt wie bisher nur alle paar Wochen einmal.

Den Job hat er übernommen, wahrscheinlich, um Dich zu entlasten, gutherzig, wie er war. Er hat uns in die Wanne gesteckt und tüchtig geschrubbt, besonders zwischen den Beinen. Meine Scheide schien stets besonders dreckig zu sein, er fuhrwerkte mit seinen Fingern darin herum, als gelte es, mich von hartnäckigem Ungeziefer zu befreien. Dabei hat er mir den Finger mal mehr, mal weniger tief reingesteckt. Das war nicht schön, Irma! Es hat mir wehgetan, ich wollte das nicht! Aber während er es tat, hat er mich mit zu Schlitzen verengten Augen angesehen und ich wusste, ich bin lieber still.

Ich weiß nicht, ob er das mit Antje, Klein-Irma und Ulla auch gemacht hat, ich war froh, wenn ich endlich aus der Wanne durfte und habe nicht mehr so genau hingesehen.

Manchmal denke ich, dass Dir doch einfach aufgefallen sein muss, wie lange er immer an mir herumgewaschen hat, Du warst doch meistens im selben Raum, hast Zeitung gelesen oder das Abendbrot auf den Tisch gestellt. Ich hatte das wirklich starke Gefühl, dass das, was Deine Dreckschleuder da mit mir tat, nicht in Ordnung war. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich besser schweigen sollte, eben weil es etwas Unrechtes sein könnte. Und wenn es unrecht wäre, dann müsste es meine Schuld sein, denn die Erwachsenen tun nichts Unrechtes. Du glaubst gar nicht, wie oft ich mich gefragt habe, was ich wohl falsch mache.

Ich hätte Dir so gern von meinem Kummer erzählt, aber Du selbst hattest mir doch klargemacht, wie froh und glücklich ich sein müsste, einen so guten Papa zu haben. Den anderen hattest Du das nicht extra sagen müssen, die machten keinen Ärger. Vielleicht, so dachte ich auch, würden das alle Papas tun. Vielleicht gehörte das alles so? Du warst doch dabei, wenn er mich angefasst hat, und Du hättest doch sicher nicht zugelassen, dass er etwas Böses mit mir tut? Und wenn es wirklich normal war, dann musste er mich doch von allen Kindern am liebsten mögen, denn weder Antje noch Klein-Irma oder Ulla mussten je zu ihm auf den Schoß.

Ich fing an zu wünschen, er würde mich weniger mögen. Ich fing an zu wünschen, er würde Antje statt mich zu sich auf den Schoß holen und dass sie ihm dann was vorsingen sollte. Als ich wagte, ihm das vorzuschlagen, schrie er mich an, er mache sich doch nicht vor mir Drecksgöre zum Affen, ich könne es auch anders haben, was ich mir denn einbildete, manche Kinder wären froh, so einen Vater zu haben.

Du warst zwar im ersten Moment wegen seiner Lautstärke erschrocken, hast aber dann mit ihm an einem Strang gezogen, hast mich beschimpft als undankbares Gör, frech und aufsässig. Es änderte sich also nichts.

Je mehr er mich wusch, desto schmutziger fühlte ich mich. Ich fragte mich oft, ob es anderen Kindern auch so ging, ob deren Väter auch so waren, ob sie alle wirklich das mit ihren Kindern machten und ob die das womöglich schön fanden, und wenn ja, warum war ich dann anders? Warum fand ich es eklig? Warum hatte ich Angst davor? Warum, warum, warum???

Ich hatte tausend Fragen und keine Antworten. Wem hätte ich sie auch stellen sollen?

Absoluter und unbedingter Gehorsam war Dein einziger Anspruch an uns Kinder. Und den haben wir Dir erfüllt, gern sogar. Denn wenn wir nur recht brav waren, dann hast Du auch kein Kopf- oder Magenweh bekommen, dann musstest Du nicht über Rückenschmerzen klagen. An all diesen schlimmen Schmerzen waren ja wir Mädchen schuld, weil Du so viel Arbeit und Ärger mit uns hattest.

Denk mal zurück, Irma, brave Kinder sind wir doch immer gewesen, oder? Wir waren still, wenn wir in die Kammer gesperrt wurden, wir haben nicht gezankt, wir haben leise gesprochen, wenn wir drinnen waren, wir haben allen Befehlen sofort Folge geleistet, wir haben uns nie beklagt, wenn wir wieder einmal sehr früh ins Bett mussten, dafür aber sehr spät aufstehen durften.

Ich als Älteste war immer sehr bemüht, den anderen vorzumachen, wie man dafür sorgt, dass es Dir gut geht, Dich unterstützt, Dich bei Laune hält. Ich konnte schon vor meinem fünften Geburtstag den Abwasch erledigen, ich konnte die Abendbrotwurst wieder so einpacken, dass keine Luft drankam, und den Tisch perfekt von Krümeln und Käserinden reinigen. Als ich sechs war, konnte ich allein den Kaffee für Dich aufbrühen, ich wusste, wie man die Asche aus dem Kohleherd holt und ein neues Feuer anmacht. Ich bin für Dich in den vollgekackten Hof gegangen und habe die Wäsche von der Leine genommen, ich habe für Dich eingekauft und Deine Zigaretten aus dem Automaten gezogen. Ich habe den Piss-Eimer geleert, wann immer Du es verlangt hast, und ich habe Dich bedient, wenn Du vor lauter Rückenschmerzen nichts anderes tun konntest, als auf dem Sofa zu liegen und Illustrierte zu lesen, Du weißt schon, die mit den ganzen nackten Männern und Frauen, die Ihr immer vor uns versteckt habt.

Pralinen mochtest Du schon damals gern, ich habe sie Dir oft auf den Tisch gelegt, in der Reihenfolge, in der Du sie am liebsten mochtest. Du hast mir dafür dann immer eine Praline geschenkt, manchmal sogar zwei. Sie mussten ja auch immer in einem Rutsch gegessen werden, aus irgendeinem Grund durfte Dein Vollidiot nichts davon wissen. Ich fand es wunderbar verschwörerisch von uns beiden, wenn ich dann, mit dem Schokoladengeschmack noch im Mund, die leere Schachtel ins Feuer gesteckt habe. Zum Dank hast Du mich angelächelt und mir wurde dabei so richtig warm ums Herz. Ich kam mir wichtig vor, weil wir beide ein Geheimnis hatten, von dem niemand außer uns etwas wusste.

Oh, wie gern hätte ich Dir auch von dem anderen Geheimnis erzählt! Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich dachte: Jetzt erzähl ich es, jetzt erzähl ich meiner Mama, dass ich nicht leiden kann, was er mit mir macht! Ich wollte es Dir so gern erzählen, aber die Angst, dass Du mich dann nie wieder anlächeln würdest, ließ mich die Worte, die mir schon auf der Zunge lagen, wieder hinunterschlucken.

Ich habe mich oft gefragt, ob es irgendwas geändert hätte, wenn ich es Dir da schon erzählt hätte. Ich glaube aber, dass Deine Reaktion die gleiche gewesen wäre wie zu dem Zeitpunkt, als ich es Dir tatsächlich gesagt habe.

Aber dazu später.

6

Kurz vor meiner Einschulung kam ein Mann zu uns. Du hattest mir gesagt, dass er kommen würde, auch, was ich ihm erzählen sollte. An dem Vormittag hast Du mich sehr zeitig aus der Kammer geholt, damit ich Dir beim Saubermachen helfen konnte. Du hast gesagt, es sei wichtig, dass für diesen Besuch alles sauber und ordentlich sei, es sei ein wichtiger Besuch für Dich und erst recht für mich, denn der Mann wollte sehen, ob er mir erlauben könne, mit Nachnamen so zu heißen wie Du und Papa und alle meine Schwestern.

Ich hatte Dich schon früher gefragt, warum ich Jahnke heiße wie Oma und Opa, und nicht Pagel wie Du, Dein Dreckskerl und meine Schwestern. Deine Antwort, dass das eben so sei, war wenig aufschlussreich, und auch Oma und Opa waren nicht sehr auskunftsfreudig. Ich sollte also sagen, dass ich unbedingt auch Pagel heißen wolle, genau wie alle anderen. Dass ich schon ganz traurig sei, weil ich nicht so heiße, und ich aber wolle, dass wir endlich eine richtige Familie sein könnten. Wenn ich das nicht täte, könnte es sein, dass ich ins Kinderheim käme und Dich nie wiedersehen würde.

So richtig erklären konnte ich mir das nicht, trotzdem war ich aufgeregt, weil ich einen wichtigen Auftrag hatte und um Himmels willen nichts Falsches sagen durfte. Du hast meine Schwestern und mich eigenhändig gewaschen, gekämmt und in unsere guten Kleider gesteckt. Die anderen wurden angewiesen, nur zu reden, wenn sie etwas gefragt wurden. Sie saßen wie die Orgelpfeifen in ihren guten Sachen auf dem Sofa und gaben keinen Mucks von sich.

Als der Mann erschien, war ich mächtig beeindruckt: Er trug eine dicke Aktentasche, einen Anzug und eine golden glänzende Uhr. Er roch sehr vornehm, und so blanke Schuhe hatte ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Er gab uns allen die Hand und begann dann eine Unterhaltung, indem er meine Schultüte lobte, die für meine Einschulung bereit auf einem der Küchenschränke lag. Ob ich mich denn auf die Schule freue, wollte er wissen, und ob Mama und Papa und meine Schwestern mit mir gemeinsam zur Einschulung gehen würden. Ob ich vielleicht sogar schon meinen Namen schreiben könne. Ich platzte fast vor Stolz, als ich sein Staunen sah über Deine Aussage, ich könne sogar schon richtig lesen. Der Stolz verwandelte sich aber schnell in Panik, denn jetzt fing er an mich auszufragen. Ob ich denn meine Mama und meinen Papa lieb hätte? Ob Mama und besonders Papa denn auch lieb zu mir seien, ob ich gern wolle, dass alles so bliebe, wie es jetzt war?

Kannst Du Dir auch nur annähernd vorstellen, was diese Fragen in mir bewirkt haben? Ich dachte ernsthaft, er wüsste, was mit mir los war. Ich dachte, gleich bekomme ich Ärger. Und nein, ich wollte natürlich nicht, dass alles so blieb, wie es war. Sollte ich ihm jetzt erzählen, wie lieb Papa tatsächlich immer zu mir war?

Jetzt weißt Du also, warum ich damals so »verstockt« war und gar nicht recht etwas sagen konnte. Der Mann wiederholte seine Fragen und Du hast mich mit dem Finger in den Rücken gepikst.

Ja, hab ich gesagt.

Ja, mein Papa hat mich lieb und ich will, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist.

Damit war ich entlassen, ich musste mit den Kleinen nach draußen und kurz darauf verließ der Mann unsere Wohnung.

Wir mussten unsere guten Sachen wieder ausziehen und ich bekam nun wirklich Ärger, weil Du der Ansicht warst, ich hätte mich wie eine Bekloppte angestellt, wie ich da vor dem Mann stand und Maul und Augen aufgerissen habe. Dabei hätte ich doch gewusst, was er wollte und um was es ging.

Einen Dreck habe ich gewusst, Irma! Ich hatte nicht gewusst, dass Dein Klaps-Kalli nicht mein Vater ist. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass es hier um eine Adoption ging, geschweige denn, was eine Adoption überhaupt war.

Du hast mich eine Mistgöre genannt, zu blöd zum Scheißen, und wenn es jetzt Probleme gäbe, dann wüssten wir ja, wessen Schuld das wäre. Wenigstens hast Du nicht auch noch Deinem Penner erzählt, dass ich zu blöd zum Scheißen war, so blieb mir ein weiteres Donnerwetter erspart.

7

Am Tag meiner Einschulung wurde meine aufgeregte Vorfreude gedämpft, weil Dir nicht wohl war und Du nicht mit in die Kirche gehen konntest. Opa schien das irgendwie gewusst zu haben, er kam, angetan mit seinem braunen Anzug und sogar einem Schlips, um mit mir zusammen meinen Einschulungsgottesdienst zu feiern. An Opas Hand, ausgerüstet mit Ranzen und Schultüte und mit richtig sauberen Fingernägeln, war ich einen Vormittag lang ein fast normales Kind. Die vielen Leute in der Kirche, all die Kinder mit ihren schönen Sachen, der Klassenraum, der mit Blumen geschmückt war – es war alles neu und sauber und schön.

Opa war die ganze Zeit bei mir, hat mir gesagt, was für ein großes Mädchen ich jetzt sei, wie schön meine Schultüte sei, viel schöner als die der anderen Kinder, und wie er sich freue, dass ich jetzt ordentlich was lernen könne. Und wenn ich das auch immer recht brav täte, dann könnte ich mal Verkäuferin werden oder sogar Krankenschwester.

Auf dem Weg nach Hause kaufte er mir erst ein Eis, dann eine große Schachtel mit Wachsmalstiften und zum Schluss schenkte er mir zwei Mark. Hui, war das viel Geld! So viel hatte ich noch nie besessen, und Opa erklärte mir, dass ich das Geld ganz unten in meiner Schultasche aufbewahren solle. »Und sag man Mama nichts davon!«, fügte er abschließend hinzu.

Du hast Dich nicht so sehr mit mir gefreut, hast mir auch nicht erzählt, was ich mal werden könnte. Du hast mir nur gesagt, was ich jetzt sofort tun könnte, nämlich die Wäsche von der Leine nehmen.

Ich wundere mich manchmal, ob Du damals schon so abgestumpft, gleichgültig und auch gefühlskalt warst, wie ich Dich aus späteren Jahren in Erinnerung habe.

8

Ein paar Wochen später hieß es: Mama kriegt ein Baby. Du hast es uns erst gesagt, als Dein Bauch schon kugelrund war. Wir Mädchen hatten uns nur gewundert, was Du wohl gegessen hattest, um so dick zu werden. Was wussten wir auch schon vom Kinderkriegen, so was war bei uns kein Thema. Über Sexualität wurde nicht gesprochen und wir fragten auch nichts. Zwar hätte ich das eine oder andere gern gewusst, aber meine »gute Erziehung« ließ mich Fragen vermeiden.

Ich wunderte mich zum Beispiel oft, was das wohl für Dinger waren, die ich manchmal für Dich kaufen musste. Camelia hießen die, und viel mehr stand auf der Packung auch nicht drauf, jedenfalls nichts, was ich verstanden hätte. Einmal fragte ich die Verkäuferin, was das sei, aber sie meinte, das müsse mir meine Mutti schon selbst erklären. Ich hatte gesehen, dass Du Dir manchmal eins von diesen langen, weißen, weichen Dingern in die Unterhose gestopft hast, was das aber da zu suchen hatte, blieb mir ein Rätsel.

Manchmal stand auch neben der Badewanne eine Schüssel, in der Stücke von alten Bettlaken waren. Sie waren offensichtlich blutig, denn das Wasser war mal mehr, mal weniger rot. Auf meine erschrockene Frage, was das denn sei, kam aber nur ein ruppiges »Nichts!«.

Diese Schüsseln standen auch Jahre später noch neben der Wanne oder in der neuen Wohnung unter dem Waschbecken. Wenn Du Deine Periode hattest, hast Du Dir in geldknappen Zeiten Stücke von Bettlaken oder Handtüchern in die Hose gesteckt. Wenn sie vollgesogen waren, wurden sie eingeweicht und ausgewaschen.

Rätselhaft war auch, dass Du ins Krankenhaus musstest, um ausgerechnet von dort unser neues Geschwisterkind zu holen. Als Du in die Klinik kamst, waren wir Mädchen aufgeregt. Direkt gefreut haben wir uns wohl nicht, aber es war eine spannende Angelegenheit. Wir stöberten vorsichtig durch die Sachen, die in den letzten Tagen zusammengekommen waren: Babycreme und Öl und duftige bunte Strampelhosen.

Die ersten zwei, drei Tage, nachdem Du ins Krankenhaus gekommen warst, waren wir meist uns selbst überlassen. Der Drecksack war die meiste Zeit bei Dir und nur zum Essen gingen wir nach oben zu den Großeltern. Die einzige Information, die er uns zukommen ließ, lautete: »Ihr habt’n Bruder.«

An einem Abend wurden wir sehr früh von ihm ins Bett geschickt. Wir mutmaßten, dass er jetzt sicher Dich und das neue Baby aus dem Krankenhaus abholen ging, und über verschiedene Namensvorschläge für das Geschwisterchen schliefen wir ein.

Ich wachte wieder auf, als ich spürte, dass jemand an meinem Bett war. Ich dachte erst, dass eine der Kleinen nicht schlafen konnte oder mal musste und dabei meine Hilfe brauchte. Ich setzte mich auf und fühlte im selben Moment, wie sich eine Hand über meinen Mund legte. Ich hatte entsetzliche Angst, weil ich dachte, es wäre ein Räuber oder ein »Kinderklauer«. Dann aber seine Stimme, halb flüsternd, halb zischend: »Halt’s Maul, ich bin das nur, leg dich wieder hin!«

Ich musste mich mit dem Gesicht zur Wand drehen, merkte, wie er hinter mir ins Bett kroch. Meine Gedanken wirbelten in meinem Kopf herum. Angst hatte ich, ja, natürlich hatte ich Angst. Gleichzeitig die Gewissheit, dass Du doch noch nicht zu Hause warst, und die Ahnung, dass nun etwas geschehen würde, das ganz sicher nicht in Ordnung war.

Schon fing er an, mich unter dem Nachthemd zu befummeln, sein Atem roch nach Zigaretten und Bier. Er keuchte. Seine Finger taten mir weh und ich fing an zu weinen.

»Halt bloß die Fresse, sonst mach ich dich kalt!«

Mein Jammern kümmerte ihn nicht, er schob seinen Finger in meiner Scheide hin und her und befahl mir flüsternd, ihm zu sagen, wie schön mich das kitzelte. Weil ich das nicht tun wollte, legte er seine Hand um meinen Hals und drohte wieder, mich kaltzumachen. Ich wusste nicht genau, was »kaltmachen« bedeutete, stellte es mir dem Klang seiner Stimme nach aber nicht sehr angenehm vor.

Er rieb seinen Unterleib an meinem Hintern, presste seinen Finger fest in meine Scheidenspalte und atmete dabei so heftig, dass mir seine Spucketropfen ins Ohr und auf den Hals fielen. Es dauerte sicher nicht viel länger als vielleicht zehn Minuten, aber mir kam es vor, als hätte er mich stundenlang mit seinen dreckigen Pfoten gequält. Als er genug hatte, ließ er von mir ab und ich konnte hören, wie er sich etwas anzog. Er beugte sich noch einmal über mich, um mir zuzuraunen, dass etwas Fürchterliches passieren würde, wenn ich nicht meine Fresse hielte. Dann war er verschwunden. Ich hörte den Riegel zuschnappen und war mir selbst überlassen.

Antje, die im Bett gegenüber lag, schlief tief und fest, die anderen Mädchen ebenso. Aber selbst, wenn eine von ihnen aufgewacht wäre, was hätten sie tun sollen? Es war viel zu dunkel, um etwas zu sehen, und außerdem hätte er schon zu verhindern gewusst, dass jemand etwas mitbekam.

Während Du also im Krankenhaus warst, um ein weiteres seiner Kinder in die Welt zu setzen, rieb Dein ehrenwerter Mann seinen Drecksschwanz an Deiner ältesten Tochter, die zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt war. Er befriedigte sich an Deinem kleinen Mädchen und drohte ihr die übelsten Dinge an.

Mir rannen Tränen über das Gesicht und ich weiß noch, dass ich mich darüber wunderte, denn eigentlich weinte ich gar nicht. Es waren Tränen ohne Traurigsein. Ich konnte meine Arme und Beine nicht ruhig halten, mir schlugen die Zähne aufeinander und ich biss mir auf die Zunge, weil ich so sehr zitterte. Meine Scheide tat mir weh und meine Augen brannten. Einschlafen konnte ich nicht mehr, aus Angst, er käme noch einmal zurück.

Als es endlich hell war, wurde der Riegel zurückgeschoben und er kam, um mir zu sagen, dass ich aufstehen solle. Ich drückte mich an ihm vorbei durch den Türspalt, darauf bedacht, ihn ja nicht zu berühren. Dann stand ich in der Wohnküche, wusste nicht, was tun oder wohin mit meinem Blick. Ich stand da und musste mich von ihm anstarren lassen.

Wenn ich den »bösen Blick« einer Märchenhexe beschreiben sollte, würde ich seine Augen beschreiben. Schlitze, die bösartig glitzernd an mir hingen, die Augäpfel mehr rot als weiß, und so voller Hass, dass ich mich fragte, was ich bloß verbrochen hatte.

Als ich es endlich schaffte, meine Augen von ihm zu wenden, fiel mein Blick auf die Badewanne und nun blieb mir wirklich die Spucke weg: Da war ja Wasser drin. Für wen, blieb nicht lange unklar. Er befahl mir, mich auszuziehen und in die Wanne zu steigen. Nie wieder in meinem Leben habe ich mich so nackt, so schutzlos und so peinlich berührt gefühlt wie bei diesem Bad. Das Wasser war kalt, natürlich, aber es hätte für mich wohl auch keine Bedeutung gehabt, wäre es kochend heiß gewesen.

Er instruierte mich, viel Seife zu benutzen und mit dem Seifenstück in meiner Scheidenspalte hin und her zu fahren, ebenso in der Poritze. Als es ihm nicht schnell genug ging, packte er mich am Arm, hieß mich breitbeinig hinstellen und rubbelte mit der Seife an meinem Unterleib herum. Als ich anfing zu weinen, schlug er mir die Seife an den Kopf und meinte, er würde mich elendes Dreckstück ersäufen, wenn ich nicht endlich meine verfluchte Fresse hielte.

Mitten in meinem Schluchzen und seinem Fluchen ging die Tür auf und Oma stand vor uns. Sie staunte nicht schlecht, als sie mich mitten in der Woche, noch dazu am frühen Morgen in der Badewanne stehen sah.

Ob Dein Mistschwein in dem Moment Angst hatte – ich weiß es nicht. Wenn, dann hat er es sehr gut überspielt. Er erzählte Oma, dass ich Schwein ins Bett gepisst hätte, und er nun sehen könne, wie die Sauerei wieder in Ordnung käme. Oma sah mich halb strafend, halb mitleidig an, legte einen Stapel Stoffwindeln auf das Bett und war wieder verschwunden. Er zerrte mich aus der Wanne, warf mir ein Handtuch aus dem Schmutzwäschehaufen hin und steckte sich eine Zigarette an.

»Wenn du auch nur ein Wort sagst, mach ich dich alle! Ich steck dir den Pimmel in dein Drecksloch und reiß dich auseinander! Ich bring euch alle um! Du wirst Mama nachher erzählen, dass du geträumt und dabei ins Bett gepisst hast!«

Er drückte die Kippe aus, verschwand in unserer Kammer und kam kurz darauf mit unserem Eimer zurück.

»Sauber machen!«

Als ich das erledigt hatte, sperrte er mich wieder in die Kammer und ich hörte, wie er die Wohnung verließ. Offensichtlich brauchte ich an diesem Morgen nicht in die Schule, aber das war mir ganz recht so, ich hätte mich ohnehin nicht konzentrieren können. Antje, Irma und Ulla schliefen noch und auch ich wollte mich wieder in mein Bett verkriechen. Das ging aber nicht. Unter der Bettdecke kam ein großer, nasser, stinkender Fleck zum Vorschein. Das Schwein hatte etwas von dem Urin aus dem Eimer in mein Bett geschüttet.

9

Du bist aus dem Krankenhaus gekommen und hast Dich zur Erholung gleich wieder ins Bett gelegt. Wir durften uns alle um Dich herum versammeln, um den kleinen Paul zu bestaunen, wie er da rosig und mümmelnd und nagelneu neben Dir im Bett lag.

»Na, und du, Mona, was sagst du denn zu deinem Bruder?«

»Schön.«

Nicht mal gewundert hast Du Dich über meine Wortkargheit, hast sogar noch gelacht, als er meinte, ich sei einfach nur eifersüchtig, dass ich nun erst einmal nicht mehr im Mittelpunkt stehen würde. Gott, wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich gern Mäuschen gespielt und dem ganzen »Familientreiben« aus sicherer Entfernung von meinem Mauseloch aus zugesehen. Es lag mir ganz sicher nichts daran, im Mittelpunkt zu stehen.

Ich stand vor Deinem Bett und war felsenfest davon überzeugt, dass Du es mir ansehen würdest. Du musstest doch einfach sehen, dass etwas geschehen war. Ich habe mich nicht gefragt, ob er vielleicht auch dachte, dass man es ihm ansehen könnte, es ging allein um mich, um meine Schuld. Mein Körper fühlte sich heiß und taub an, so als hätte ich mich in einem Riesenhaufen Brennnesseln gewälzt, und ich hatte Schwierigkeiten, mich auf den schlafenden Paul zu konzentrieren.

Er schlief ungefähr die ersten drei Monate bei Dir, aber dann übersiedelte auch er zu uns anderen in die Kammer. Der Kinderwagen wurde neben mein Bett gestellt und ich hatte den Auftrag, ihn zu schaukeln, wenn er anfing zu weinen.

Ich hatte nun schon wochenlang Ruhe vor Deinem Schwein von Mann gehabt, es gab zwar immer noch die samstäglichen Bäder, aber auch die waren seltener geworden. Ich war immer noch auf der Hut, schöpfte aber tatsächlich neue Hoffnung, dass er mich nicht mehr mögen und infolge dessen auch nicht mehr anfassen würde.

Zu kämpfen hatte ich jetzt allerdings mit Paulchen. Mein sanftes Schaukeln konnte ihn nur selten dazu bewegen, Ruhe zu geben und die Nacht durchzuschlafen. Ich verstärkte meine Bemühungen, schuckelte und ruckelte den Kinderwagen, und wenn Paulchen still war, dann lag es sicher nur daran, dass der Schreck ihm die Stimme verschlug. Der arme Junge muss ständig Gefahr gelaufen sein, ein Schleudertrauma zu erleiden. Die Federung des Wagens quietschte wie verrückt und das Ende vom Lied war oft, dass nicht nur Paul und ich keinen Schlaf fanden, sondern auch Antje, Irma und Ulla hellwach in ihren Betten lagen, Hunger bekamen, ihre Decken aus dem Bett fallen ließen oder meine Hilfe beim Auf-den-Eimer-Gehen brauchten.

Manche Nächte waren schlimm, andere waren schlimmer: Paul wimmerte, Irma übergab sich auf ihr Kopfkissen und Ulla musste dringend Kacka. Es war ziemlich schwierig, im Dunkeln alles zu koordinieren. Der Kinderwagen musste in Bewegung gehalten werden, damit aus dem Wimmern kein lautstarkes Geschrei wurde, Ulla musste auf den Eimer gebracht werden. Irma stand irgendwo im Raum und weigerte sich genauso wie Antje, sich wieder hinzulegen, weil es in dem Doppelbett nun nass und stinkig und vollgekotzt war. Ulla wollte nach erledigtem Geschäft endlich wieder von dem Eimer herunter und für mich tauchte noch ein neues Problem auf: womit ihr den Hintern abputzen? Toilettenpapier gab es nicht in der Kammer. Es war uns nur in Notfällen gestattet, nachts mal »groß« zu müssen. Wenn wir vor dem Zubettgehen noch mal aufs Klo gehen würden, müssten wir nachts auch nicht scheißen, hattet Ihr uns gesagt. Mein Tasten in der Dunkelheit war aber von Erfolg gekrönt, ich fand ein Buch – dünnes Papier zum Glück, und wenigstens Ulla konnte zurück in ihr Bett. Na ja, Irma, und jetzt weißt Du auch, warum Deine Hochzeitsbibel so zerfleddert war. Sie musste herhalten für die Kinderärsche, um die Du Dich nicht gekümmert hast.

Paul waren unsere Probleme völlig egal, er stimmte ein nicht mehr zu überschaukelndes Geschrei an, er hatte Hunger und wollte trotz der unpassenden Tageszeit gefüttert werden. Ich versuchte, ihn aus dem Wagen zu heben, ließ es aber dann doch bleiben, weil er nicht nur hungrig, sondern auch tropfnass war.

Ich war so erledigt, dass mir der Ärger fast egal war, den ich bekam, als Du Dich endlich, schlaftrunken und übellaunig, zu uns in die Kammer bemüht hast. Du hast mir vorgeworfen, ich sei zu blöd, um für Ruhe zu sorgen. Ich hätte ja nur den Wagen ganz sachte schaukeln müssen, dann hätte der Bengel auch geschlafen. Du Ärmste musstest Dich jetzt nicht nur um den Kleinen kümmern, Du musstest auch noch Kotze wegwischen und zwei Kissen neu beziehen. Und das mitten in der Nacht.

Das Feuer im Kohleherd wurde zu der Zeit ständig mit Briketts in Gang gehalten, sodass man nur etwas trockenes Holz drauflegen musste, um es wieder auflodern zu lassen. Ich hörte Dich mit einem Topf hantieren, die Kammertür war offen und der warme Schein der Kerze hatte etwas so Tröstliches, dass ich einfach die Augen zumachte. Kurz vor dem Einschlafen hörte ich Dich meinen Namen sagen. Ich sei doch schon ein großes und vernünftiges Mädchen. Ob ich nicht mal versuchen wolle, Paul die Flasche zu geben? Dann könntest Du das Bett sauber machen und wir könnte alle miteinander bald wieder schlafen.

Du ahnst nicht, wie gern ich Dir den Gefallen tun wollte! So konnte ich doch wiedergutmachen, dass Du extra wegen mir aufstehen musstest, obwohl Du doch so müde warst. Ein großes und vernünftiges Mädchen – was für ein Lob aus Deinem Mund! Ich überschlug mich fast darin, meinen Bruder zu füttern, und mein Bruder überschlug sich fast darin, mir dabei mit heftigem Nuckeln behilflich zu sein. Mann, hatte das gut geklappt! Sogar ein Bäuerchen hatte ich ihm abgerungen, und zwar ohne dass die Hälfte der Schmelzflocken wieder herauskam. Ganz erstaunt bist Du gewesen.

»Höö, das ging ja schnell. Gut, denn schlaf man wieder!«

Die Nacht hatte so schlimm begonnen, ich war erschöpft und müde, konnte aber nun nicht wieder einschlafen, weil ich so glücklich war. Ich zählte auf, was für tolle Sachen passiert waren:

Keine von uns hatte einen Arsch voll bekommen.

Dein Spinner war von dem ganzen Tumult nicht aufgewacht und …

Du hattest mich gelobt!

Dreimal was Schönes, das gab’s nicht alle Tage!

Plus: Ich war wirklich groß und vernünftig und auch wichtig! Ich war imstande, dem Bruder die Flasche zu geben, bis er zufrieden rülpste.

Mit der Zeit wurden mir meine Größe, Vernunft und Wichtigkeit etwas zu viel. Du hast mich fast jede Nacht geweckt, damit ich Paul fütterte. Ich war also in der Schule oft unausgeschlafen und unkonzentriert, konnte dem Unterricht nicht folgen. Als Argument für eine ungestörte Nachtruhe zählte das bei Dir aber nicht. Du wusstest mein schlechtes Gewissen sehr schnell und sehr nachhaltig zu wecken, indem Du mir vor Augen führtest, dass Du schließlich auch nie ausschlafen konntest. Wir Kinder waren jetzt zu fünft, machten nichts als Arbeit und woher, zum Teufel, nahm ich das Recht, mich über ein bisschen Schaukeln und Füttern zu beschweren? Immerhin war das ja auch mein Bruder. Du dumme Gans! Als hätte ich darum gebettelt, dass ein neues Baby ins Haus kam, und als hättest Du es nur mir zu Gefallen bekommen.

Du hast immer so getan, als würden Deine Tage ausschließlich aus Arbeit bestehen. Als würdest Du Dich für uns aufreiben. Dich märtyrerhaft und heiligengleich im Kampf des täglichen Lebens behaupten. Dir war immer daran gelegen, alle Welt glauben zu machen, dass Du als Mutter von fünf Kindern natürlich sehr belastet, aber auch stets und ständig bemüht warst, ihnen eine schöne Kindheit zu bieten. Sie behütet aufwachsen zu lassen, sie zu hegen und zu pflegen und immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen, Nöte und Bedürfnisse zu haben. Nach außen hast Du die arme, aber ehrenwerte Frau gegeben. Zum Kotzen!

In Wirklichkeit hast Du sehr viele Stunden auf dem Sofa liegend verbracht, entweder schlafend oder Zeitung lesend. Zigaretten und Pralinen in Reichweite, und, wenn Du (und damit wir) einen guten Tag hattest, auch mit einer Flasche Keller Geister. Wenn wir sahen, dass Du eine aufgemacht hast, dann wussten wir, wir konnten jetzt ganz in Ruhe den Tag verbringen, mussten nichts im Haushalt tun, wurden nicht beschimpft oder gekniffen, bekamen sogar Süßigkeiten. Du hast uns aus Deiner Kindheit erzählt, was für ein liebes Mädchen Du stets warst und wie stolz Oma und Opa waren, dass Du so ein hübsches Kind gewesen bist.

Du hast uns manchmal Stellen aus einem Deiner Schundromane vorgelesen und uns gesagt, dass Du, wenn es uns nicht gäbe, sicher ein ähnlich luxuriöses Leben hättest wie die Carmen, Lola, Evita oder wie immer die jeweilige Hauptfigur Deines Romans gerade hieß.

Je mehr Du getrunken hast, desto pathetischer bist Du geworden. Von Pathetik wussten wir aber wenig und es wäre uns auch egal gewesen, wir Mädchen waren ja zufrieden damit und liebten solche Nachmittage, weil Du mit weicher, warmer, wenn auch ein wenig lallender Stimme zu uns gesprochen hast. Einmal hast Du Antje beauftragt, zum Automaten zu laufen und eine neue Schachtel Zigaretten für Dich zu ziehen, die mit dem Kamelbild drauf. Du hast ihr eine Mark fünfzig gegeben und gesagt: »Lauf, meine Kleine, beeil dich, die fünfzig Pfennig sind für dich!«

In Tausenden von Jahren wirst Du keine Idee haben, wie neidisch ich war! Nicht auf die fünfzig Pfennig, was natürlich eine Menge Geld war. Aber auf das »meine Kleine«. Warum Antje, warum nicht ich? So eine große, atemberaubende Zärtlichkeit kam ja nun wirklich kaum je aus Dir heraus.

Wenn Du nicht Keller Geister getrunken hast, waren die Tage eher eintönig, langweilig, geschäftig, angefüllt mit Haushaltspflichten und ich musste auf meine Geschwister aufpassen. Wir alle waren von klein auf darauf gedrillt, Dir so viel wie irgend möglich abzunehmen. Konnten wir etwas nicht, waren wir »dumm wie Bohnenstroh« oder »zum Scheißen zu blöd«.

Wenn die Arbeit erledigt war, hieß es »Ab nach draußen!«, und zwar bei jedem Wetter! Kinder brauchen frische Luft, das Drinnen-Herumsitzen ist nichts für sie! Meine Geschwister hatte ich ständig im Schlepptau, ich war ja die Große, die das nur zu gern machte.

Du warst zwar meist leidend oder schlechter Laune, aber Du warst mir trotzdem noch tausendmal lieber als Dein nichtsnutziger Lump von Ehemann. Du hast mich nicht befummelt. Deine Kniffe in die Oberarme, die Kopfnüsse und Beleidigungen gehörten so sehr zu unserem Alltag, dass wir uns nichts dabei dachten.

10

Und dann, eines Tages beim Abendbrot, hast Du uns gesagt, dass Du nun auch arbeiten müsstest. Papa würde es allein einfach nicht schaffen, so viele Mäuler zu stopfen, und wenn wir nicht verhungern wollten, müsste etwas geschehen. Du würdest jetzt alle ein oder zwei Wochen Hühner fangen gehen. Wir Mädchen haben uns angesehen und mussten – ganz entgegen unserer Erziehung – einfach loskichern. Ich glaube, wir alle haben uns in dem Moment so etwas wie unseren Hinterhof mit der ganzen Hühnerkacke vorgestellt und wie Du darin herumwetzt und versuchst, die Viecher am Schlafittchen zu packen. Weil es uns hier ganz eindeutig am nötigen Respekt fehlte, wurden wir von Deinem Mistkerl lautstark darauf hingewiesen, dass das ganze Elend einzig und allein unsere Schuld war. Fressen wie die Scheunendrescher würden wir, mit nichts wären wir zufrieden, ständig würden wir um Süßigkeiten betteln … Wer sollte das alles bezahlen? Wenn es uns nicht gäbe, wäre alles viel leichter. Wir waren anscheinend selbst schuld daran, dass es uns überhaupt gab.

Warum bist Du ihm nie über sein Maul gefahren? Du kannst doch seine Meinung unmöglich geteilt haben. Oder doch? Und Dir hat er doch nie etwas getan, noch nicht einmal, wenn er besoffen war, die Schläge haben nur wir abbekommen. Schläge für angeblichen Ungehorsam, Schläge für freche Antworten, Schläge für verstocktes Schweigen, Schläge für angebliches unverschämtes Grinsen oder auch einfach nur für unbefugtes Atmen oder weil wir gerade in Reichweite waren.

Ob er nüchtern oder betrunken war, seine Laune war fast ausschließlich übel. Seine »gute« Laune und die damit verbundenen Scherze und Späße gingen zu Lasten von uns Kindern. Er fand es zum Beispiel extrem lustig, uns bei Tisch sein breiig gekautes Brot in den Halsausschnitt zu stopfen und dann noch mit der Hand auf den Pullover zu klopfen, damit sich alles schön verteilte. So mussten wir sitzen bleiben, bis das Abendbrot beendet war! Was hast Du dazu gesagt?! »Stell dich nicht so an, Papa macht nur Spaß!«

Oder wenn er sich in die Hand spuckte und den ganzen Rotz in unseren Gesichtern verteilte: »Hab dich nicht so, das ist nur ein bisschen Spucke!«

Wenn er uns ins Gesicht rülpste oder in unseren Pfefferminztee spuckte: »Hör auf zu würgen! Wenn du hier über den Tisch kotzt, dann setzt es was!«

Weinen durften wir zu solchen Gelegenheiten nicht, dann gab es Schläge auf den Kopf oder eine deftige Ohrfeige, damit sich das Heulen auch lohnte.

Er dachte, es wäre ein großer Jux, mir abends die Schnürsenkel meiner Schuhe so fest zusammenzuknoten, dass ich deswegen morgens in Tränen aufgelöst zu spät in die Schule kam. Er konnte sich halb tot lachen über unsere »dummen Visagen«, wenn er sich in der Nase bohrte, um uns dann mit seinen Popeln zu beschmieren.

In mein Aufgabenheft schrieb er: »Mona ist dick, dumm, faul und gefräßig!« Ein anderes Mal stand in meinem Lesebuch: »Mona scheißt noch in die Hose!« Er gab uns absichtlich saure Milch zu trinken, um sich an unserem Ekel zu weiden. Es war eine tolle Gaudi für ihn, uns rohe Eier auf dem Kopf zu zerschlagen.

Ein einziges Mal bist Du eingeschritten. Das war, als er Irma eine tote Kellerassel auf ihr Marmeladenbrot legte und sie aufforderte, das »leckere Fresschen« doch mal zu kosten.

Du wirst Dich sicher gut daran erinnern, wie es war, als wir es ihm einmal mit gleicher Münze heimzahlen wollten: Du hast Dich von hinten angeschlichen, hast das Ei über seinen Kopf gehalten und hast es dann zerdrückt. Wir haben gelacht, weil es unserer Mama gelungen war, einmal einen Witz auf seine Kosten zu machen.

Ich dachte, er explodiert! Plötzlich war so etwas kein Witz mehr, sondern eine todernste Sache und eine unglaubliche Schweinerei! Kein Respekt vor dem Ernährer der Familie. Wir wollten uns auf seine Kosten lustig machen? Bitte schön, dann könnten wir asoziales Pack auch sehen, wie wir ohne ihn zurechtkämen. Er fluchte, er schrie, er zeterte. Und alles wegen einem »Spaß«, den er sich mit uns ständig erlaubte.

11

Er trank in letzter Zeit überreichlich viel und kam oft sturzbetrunken von seiner Arbeit als Stallknecht auf einem Gestüt nach Hause. Ich versuchte jeden Tag zu erraten, ob er wohl nüchtern wäre, wenn er käme, und wenn nicht, ob er mit Gegenständen nach uns werfen oder ob er gleich zu Bett gehen würde. Meist schrie er aber nur ein wenig herum und legte sich schlafen. Dann wussten wir Kinder, dass wir sehr leise zu sein hatten, denn wenn er wegen uns womöglich wieder aufwachte, gab es richtig Ärger. Dann wurde er fuchsteufelswild, warf mit Flaschen, mit Aschenbechern, mit allem, was ihm zwischen die Finger kam. Wir wurden beschimpft als Dreckstücke, eins größer als das andere, Paul war eine nichtsnutzige, plärrende Blage, wir alle nichts weiter als Parasiten, die sich an ihm festgesaugt hatten. Wenn es zu schlimm wurde, flüchteten wir alle nach oben zu Oma und Opa, die genau über uns wohnten und jeden seiner Anfälle mitbekamen. Sie hatten aber zu viel Angst, als dass sie je nach unten gekommen wären, um nach dem Rechten zu sehen.

Wenn wir sicher sein konnten, dass er endlich schlief, gingen wir wieder nach unten, leise, leise in unsere Betten und hofften, dass er nicht wieder aufwachen würde. In unserer Kammer waren wir relativ sicher, sein Zorn richtete sich gegen die Menschen in seiner unmittelbaren Nähe, also der Wohnküche. Das war fast immer so, aber es gab auch Ausnahmen. Eines Nachts zum Beispiel wachte ich auf, weil ich ihn krakeelen hörte. Ich tat, was ich in so einem Fall immer zu tun pflegte: Ich zog mir die Decke über den Kopf und wartete, dass es vorbeiging. Dasselbe nahm ich auch von meinen Geschwistern an, sie würden, genau wie ich, mucksmäuschenstill in ihren Betten liegen und hoffen, dass es nicht allzu lange dauern würde. Ich machte mir also nicht die geringsten Gedanken darüber, warum es in unserer Kammer totenstill war.

Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen. Sprichwörtlich starr vor Schreck kniff ich meine Augen zusammen in dem Bemühen, mich schlafend zu stellen, hoffend, er würde wieder verschwinden, wenn er sah, dass wir alle brav waren und schliefen. Einen Moment herrschte Stille. Dann wurde mit einem Ruck meine Bettdecke weggezogen, ich riss die Augen auf, er stand vor meinem Bett und schwenkte die Petroleumlampe hin und her.

»Wo ist das Pack hin, verdammt noch mal, sag mir das oder du kannst was erleben!«

Jetzt dämmerte mir auch allmählich, dass ich allein in der Wohnung war. Allein mit ihm. Ganz allein mit ihm! Und dann sah ich noch etwas … in der anderen Hand hielt er das Beil, das er sonst zum Holzhacken benutzte. Mein Stiefvater stand vor meinem Bett und wedelte mit einem Beil, Irma.

Sein Gesicht glänzte im Schein der Petroleumlampe und ich schwöre Dir, ich habe nie wieder etwas so Grausiges gesehen! Ich war überzeugt davon, dass ich jetzt sterben würde. Ich hatte Wolle im Mund und große Motten in meinem Herzen, ich merkte, wie ich ins Bett pinkelte. Ich dachte, ich wüsste: Jetzt schlägt er mich tot.

Mein Schweigen machte ihn noch rasender und er schrie mich an, ich solle ihm endlich sagen, wo die alte Sau sich verkrochen habe. Irgendetwas musste ich sagen, Irma, verstehst Du, ich durfte nicht verstockt sein, ihn nicht dazu bringen, dass er vollends die Kontrolle verlor, ich durfte aber auch nicht weinen … Weißt Du eigentlich, wie schwer es war, all diese Dinge zu berücksichtigen?

»Papa, bitte tu mir jetzt nichts, ich kauf dir morgen ganz viel Bier, das wollte ich sowieso, um dich zu überraschen. Die sind bestimmt oben bei Oma und Opa (feige Verräterin!). Ich weiß das nicht, ich hab doch geschlafen, ich bin doch hier bei dir, ich kauf dir ganz viele Flaschen von deinem Bier!«

Er stand da, der Speichel rann aus seinen Mundwinkeln, seine Augen, die Lider, es war alles ganz rot, es sah aus, als würden seine Augen bluten. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, ließ er das Beil sinken und begann … zu weinen. Er stand da und heulte, der Rotz lief ihm aus der Nase, an seinem Mund bildeten sich Spuckeblasen, die Hand mit dem Beil hing herunter, aber die Lampe hielt er immer noch hoch. Er sah mich an und ich sah, dass richtig echte Tränen aus seinen Augen quollen.

Er ließ das Beil einfach fallen, mit einem dumpfen Geräusch fiel es irgendwo auf den Boden, er kam noch näher, stierte mich an und setzte sich auf den Bettrand. Er begann, mir sein Leid zu klagen: wie schlimm es für ihn sei, dass er immer nur arbeiten müsse, keine Freude habe am Leben, dabei könnte es so schön sein, wenn es die ganzen Gören nicht gäbe. Aber eines Tages würden wir uns wundern, dann nämlich, wenn er nicht mehr da sei, um unsere Mäuler zu stopfen. Dann könnten wir uns einen anderen Blöden suchen!

Ich hatte mich während der ganzen Zeit nicht gerührt, weil ich befürchtete, dass ihn jede Bewegung dazu verleiten könnte, mir etwas anzutun. Ich wurde noch ein bisschen steifer, als er plötzlich meine Hand nahm und richtig ergriffen flüsterte: »Dann hast du keinen Papa mehr!« Trotz aller Panik durchlief mich bei diesem Gedanken ein kleiner Freudenschauer, ich hoffte, er würde gleich jetzt ernst machen und einfach aus meinem, aus unser aller Leben verschwinden.

Er stand wieder auf, nahm die Lampe, die er neben meinem Bett abgestellt hatte, und ließ mich allein und unversehrt zurück, er vergaß sogar, die Tür wieder zu verriegeln. Ich hörte, wie er die Haustür zuschlug, blieb aber zur Sicherheit und immer noch stocksteif in meinem Bett liegen. Ich fing an, mich zu fragen, ob Ihr anderen wohl wirklich oben wart, und wenn ja, warum Ihr mich allein hier unten zurückgelassen hattet. Wir waren doch sonst immer alle zusammen abgehauen, warum hattest Du mich nicht mitgenommen?

Nachdem ich noch eine ganze Weile still dagelegen hatte, wagte ich es aufzustehen und mich, mit nassem Nachthemd, durch die Wohnküche, über den Flur, die Treppe nach oben zu Omas Tür zu schleichen. Auf mein leises Klopfen wurde gleich geöffnet und richtig, da wart Ihr alle. Du mit Paul auf dem Schoß, meine Schwestern und Oma und Opa. Jetzt wurde ich erst einmal ausgefragt, was er gesagt oder getan hatte, hatte er etwas kaputt gemacht und wo war er jetzt hin? Du hättest mich nicht geweckt, weil ich so schön geschlafen hätte, und immerhin konntest Du mit so etwas ja wohl kaum rechnen.

Als ich von dem Beil erzählte, sagte mein Opa: »Arme Deern!« Dieses »Arme Deern« tat mir so unglaublich gut, zeigte es mir doch, dass jemand verstand, was ich eben mitgemacht hatte. Du hast nichts dergleichen gesagt. Die ganze Zeit über war ich tapfer gewesen, hatte kein bisschen geweint und nun reichten zwei Worte von Opa, um die Schleusen zu öffnen, jetzt konnte ich heulen und, oh, wie ich geheult habe, einen schier unerschöpflichen Tränenvorrat entließ ich aus meinen Augen. Ich heulte so sehr, dass Antje, Irma, Ulla und sogar Paul in mein Weinen einstimmten. Oma sah sich genötigt, uns allen ein Stück von ihrer guten Schokolade anzubieten, und Opa schob noch gleich eins hinterher.

Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, Paul schlief auf Deinem Schoß und irgendwann bist Du mit uns zurück nach unten in die Wohnung gegangen. Ich war so müde, dass ich trotz meiner Angst, er könnte zurückkommen, sofort einschlief.

Als wir am nächsten Vormittag aufstanden, saß er in der Wohnküche, vor sich eine Tasse Kaffee. Ihr hattet Euch mal wieder ausgesprochen, es war mal wieder alles gut. Ich hatte also doch noch einen Papa. Vergessen sein Versprechen, zu verschwinden, vergessen der Suff und vergessen, dass er mit dem Beil vor mir gestanden hatte.

Hast Du ihn eigentlich darauf angesprochen? Hast Du ihn gefragt, was ihm eigentlich eingefallen ist, mit einem Beil herumzulaufen und Dein Kind damit zu Tode zu ängstigen? Ich glaube, er selbst hat sich gar nicht daran erinnert, er war einfach zu besoffen gewesen. Ob er sich erinnert hätte, wenn er mich tatsächlich erschlagen hätte? Und wie ist es mit Dir, Irma, wäre es schlimm für Dich gewesen, wenn er es getan hätte? Oder hättest Du nur um Deine beste Arbeitskraft getrauert? Er jedenfalls grinste, als wir in die Wohnküche kamen und ihn mit großen Augen ansahen.

»Na, Mona, gar keine Schule heute?«

12