Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: El Acantilado

- Sprache: Spanisch

La ambición y la intriga son las únicas pasiones de este hombre político, carente de escrúpulos y moral, que navega a través de las convulsiones sociales y políticas de la Francia revolucionaria y del imperio sin mudar el gesto. Como muy bien dice Zweig: "Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los hombres cambian, todo se precipita y desaparece en ese furioso torbellino del cambio de siglo, sólo uno se queda siempre en el mismo sitio, al servicio de todos y de todas las ideas: Joseph Fouché". "Una lectura fascinante, y una de las biografías más inteligentes e inquietantes que he leído". Xavier Antich, La Vanguardia "Fouché es el libro más apasionante y más ilustrativo de todos los que escribió Stefan Zweig. Todavía tiene vigencia, y mucha". Jordi Llovet, El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

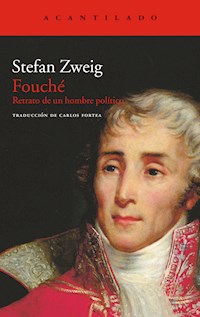

STEFAN ZWEIG

FOUCHÉ

RETRATO DE UN HOMBRE POLÍTICO

TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN DE CARLOS FORTEA

A C A N T I L A D O

BARCELONA 2011

A Arthur Schnitzler,con afectuosa admiración

PREFACIO

Joseph Fouché, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, uno de los más singulares de todos los tiempos, encontró poco amor entre sus contemporáneos y aún menos justicia en la posteridad. A Napoleón en Santa Elena, a Robespierre entre los jacobinos, a Carnot, Barras, Talleyrand en sus memorias, a todos los historiadores franceses, ya sean realistas, republicanos o bonapartistas, les empieza a brotar bilis de la pluma con tan sólo escribir su nombre. Traidor nato, miserable intrigante, puro reptil, tránsfuga profesional, vil alma de corchete, deplorable inmoralista…, no se ahorra con él ninguna palabra despreciativa, y ni Lamartine ni Michelet ni Louis Blanc intentan seriamente indagar en su carácter, o más bien en su admirablemente terca falta de carácter. Su figura aparece por vez primera con sus verdaderos contornos vitales en la monumental biografía de Louis Madelin (al que este estudio, como cualquier otro, debe la mayor parte del material referente a los hechos); por lo demás, la Historia ha empujado en completo silencio a la fila de atrás de los figurantes de poca importancia a un hombre que en medio de un cambio universal dirigió todos los partidos y fue el único en sobrevivirlos, que venció en duelo psicológico a un Napoleón y a un Robespierre. De vez en cuando, su figura aparece como un fantasma en una obra de teatro o una opereta napoleónica, pero la mayoría de las veces lo hace en el manido y esquemático papel del astuto ministro de policía, de un precursor de Sherlock Holmes; una presentación plana confunde siempre un papel entre bastidores con un papel secundario.

Sólo uno vio grande a esta figura única desde su propia grandeza, y no el más insignificante: Balzac. Ese espíritu elevado y al tiempo penetrante, que no miraba sólo el decorado de su época, sino también detrás de las bambalinas, reconoció sin reservas en Fouché al personaje más interesante de su siglo desde el punto de vista psicológico. Acostumbrado a contemplar todas las pasiones, tanto las llamadas heroicas como las llamadas bajas, como elementos por entero equivalentes en su química de los sentimientos, a admirar a un consumado criminal, un Vautrin, lo mismo que a un genio moral, un Louis Lambert, sin distinguir jamás entre lo decente y lo indecente, sino limitándose a medir el valor de la voluntad de un hombre y la intensidad de su pasión, Balzac sacó de su intencionado ensombrecimiento precisamente a este hombre, uno de los más despreciados e injuriados de la Revolución y la época imperial. «El único ministro que jamás tuvo Napoleón», llama a este «genio singular», luego una vez más «la más poderosa cabeza que he conocido nunca», y en otro lugar «una de esas figuras que tienen tanta profundidad bajo cualquier superficie que en el momento de su acción se mantienen impenetrables y sólo después pueden ser comprendidas». ¡Esto suena muy distinto a esos desprecios moralistas! Y en medio de su novela Un asunto tenebroso, dedica a ese «espíritu tenebroso, profundo e inusual, que es poco conocido» una hoja especial:

El hecho de que insuflaba una especie de temor a Napoleón no se manifestó de golpe. Este desconocido miembro de la Convención, uno de los hombres más extraordinarios y al tiempo peor valorados de su época, sólo al llegar las crisis se convirtió en lo que luego fue. Bajo el Directorio, alcanzó la altura desde la cual los hombres profundos saben reconocer el futuro en tanto que valoran correctamente el pasado; luego, igual que algunos actores mediocres, ilustrados por una repentina iluminación, se convierten en magníficos intérpretes, dio de pronto pruebas de su habilidad durante el golpe de Estado del 18 de Brumario. Este hombre de pálido rostro, crecido bajo una disciplina monacal, conocedor de todos los secretos del partido de los montañeses, al que perteneció en un principio, y lo mismo de los realistas, a los que terminó por pasarse, este hombre había estudiado lenta y silenciosamente los hombres, las cosas y las prácticas del escenario político; penetró los secretos de Napoleón, le dio útiles consejos y valiosas informaciones; […] ni sus nuevos colegas ni los antiguos intuyeron en ese momento el alcance de su genio, que era esencialmente el genio del gobierno: acertado en todas sus profecías y de increíble agudeza.

Eso dice Balzac. Su homenaje fue lo primero que llamó mi atención hacia Fouché, y desde hace años echaba una mirada ocasional al hombre en cuyo honor Balzac decía que había «tenido más poder sobre los hombres que el mismo Napoleón».

Pero, lo mismo que a lo largo de su vida, Fouché ha sabido mantenerse en un segundo plano en la Historia: no gusta de dejarse mirar a la cara ni de enseñar sus cartas. Casi siempre se esconde dentro de los acontecimientos, dentro de los partidos, actuando de forma tan invisible tras la envoltura anónima de su cargo como la maquinaria de un reloj, y sólo muy raras veces se logra, en el tumulto de los acontecimientos, atrapar las curvas más cerradas de su trayectoria, su huidizo perfil. Y ¡más extraño aún!, ninguno de esos perfiles de Fouché atrapados al vuelo concuerda al primer vistazo con los otros. Cuesta cierto esfuerzo imaginar que el mismo hombre, con igual piel y los mismos cabellos, era en 1790 profesor en un seminario y en 1792 saqueador de iglesias, en 1793 comunista y cinco años después ya multimillonario, y otros diez años después duque de Otranto. Pero cuanto más audaces eran sus transformaciones, tanto más interesante me resultaba el carácter, o más bien no carácter, de este hombre, el más consumado maquiavélico de la Edad Contemporánea, tanto más incitante se me hacía su vida política, completamente envuelta en secretos y segundos planos, tanto más peculiar, hasta demoníaca, su figura. Así, sin darme cuenta, por pura alegría psicológica, llegué a escribir la historia de Joseph Fouché como parte de una todavía pendiente y muy necesaria biología de los diplomáticos, esa raza intelectual todavía no investigada, la más peligrosa de todas las de nuestro entorno.

Tal descripción vital de una naturaleza del todo amoral, incluso una tan singular y significativa como la de Joseph Fouché, va, lo sé, en contra del evidente deseo de los tiempos. Nuestro tiempo quiere y ama hoy las biografías heroicas, porque dada la pobreza propia en figuras de liderazgo políticamente creativo busca ejemplos mejores en el pasado. No ignoro en absoluto el poder de expandir las almas, aumentar las energías, elevar el espíritu, de las biografías heroicas. Desde los tiempos de Plutarco, son necesarias para toda estirpe en ascenso y toda nueva juventud. Pero precisamente en el campo político esconden el peligro de una falsificación de la Historia, como si entonces y siempre las naturalezas verdaderamente destacadas hubieran decidido el destino del mundo. Sin duda una naturaleza heroica domina durante décadas y siglos la vida espiritual con su sola presencia, pero sólo la espiritual. En la vida real, la verdadera, en la esfera de poder de la política, raras veces deciden—y esto es algo que hay que recalcar, como advertencia contra toda credulidad política—las figuras superiores, los hombres de ideas puras, sino un género mucho menos valioso, pero más hábil: las figuras que ocupan el segundo plano. Tanto en 1914 como en 1918, hemos visto cómo las decisiones históricas de la guerra y de la paz no eran tomadas desde la razón y la responsabilidad, sino por hombres ocultos en las sombras, de dudoso carácter e insuficiente entendimiento. Y diariamente volvemos a ver que en el discutible y a menudo sacrílego juego de la política, al que los pueblos siguen confiando de buena fe sus hijos y su futuro, no se abren paso los hombres de amplia visión moral, de inconmovibles convicciones, sino que siempre se ven desbordados por esos tahúres profesionales a los que llamamos diplomáticos, esos artistas de las manos ágiles, las palabras vacías y los nervios fríos. Así que si realmente, como Napoleón dijo hace ya cien años, la política se ha convertido en la fatalité moderne, el moderno destino, trataremos en defensa propia de reconocer a los hombres que hay detrás de esos poderes, y con ellos el peligroso secreto de su poder. Así, esta biografía de Joseph Fouché es una contribución a la tipología del hombre político.

Salzburgo, otoño de 1929

ASCENSIÓN– 1759-1793 –

El 31 de mayo de 1759, Joseph Fouché—¡que aún está lejos de ser duque de Otranto!—nace en la ciudad portuaria de Nantes. Marinos comerciantes sus padres, marinos sus antepasados, nada más evidente que el que el heredero fuera a su vez marino, comerciante naval o capitán. Pero pronto se demostrará que ese muchacho flaco y espigado, anémico, nervioso, feo, carece de toda aptitud para un oficio tan duro, por aquel entonces realmente todavía heroico. A dos millas de la orilla se marea; un cuarto de hora de correr o jugar, y ya está agotado. Qué hacer pues con un vástago tan delicado, se preguntan los padres no sin preocupación, porque la Francia de alrededor de 1770 aún no tiene un verdadero espacio para una burguesía que intelectualmente ya ha despertado, y que se abre paso con impaciencia. En los tribunales, en la Administración, todos los puestos, todos los cargos, todas las prebendas, siguen reservados a la nobleza; para servir en la corte se necesitan armas condales o una baronía, incluso en el ejército, un burgués de grises cabellos apenas ha logrado pasar de cabo. El Tercer Estado continúa excluido en ese reino corrupto y mal aconsejado; no sorprende que un cuarto de siglo después exija con los puños lo que se ha negado demasiado tiempo a su mano que imploraba humilde.

Sólo queda la Iglesia. Esta gran potencia milenaria, infinitamente superior en conocimiento del mundo a todas las dinastías, tiene una forma de pensar más inteligente, más democrática y más generosa. Siempre tiene sitio para todos los que tienen dotes, y acoge incluso a los más bajos en su reino invisible. Como el pequeño Joseph se distingue estudiando ya en el pupitre de los oratorianos, gustosamente dejan que una vez instruido siente cátedra como profesor de matemáticas y física, inspector escolar y prefecto. A los veinte años, ha alcanzado dignidad y cargos en esta orden, que desde la expulsión de los jesuitas dirige la educación católica en toda Francia; un cargo pobre sin duda, sin muchas expectativas de ascenso, pero una escuela en la que se enseña a sí mismo, en la que aprende enseñando.

Podría llegar más alto, convertirse en sacerdote, quizá incluso un día en obispo o cardenal, si tomase los votos sacerdotales. Pero, típico de Joseph Fouché, ya en el primer escalón de su carrera, el más bajo, se pone de manifiesto un rasgo característico de su personalidad: su aversión a vincularse plenamente, irrevocablemente, a alguien o a algo. Lleva ropa eclesiástica y tonsura, comparte la vida monacal de los otros clérigos, durante esos diez años de oratoriano en nada se distingue, externa e internamente, de un sacerdote. Pero no toma las órdenes mayores, no toma ningún voto. Como siempre, en cualquier situación, se deja abierta la retirada, la posibilidad de la transformación y el cambio. También a la Iglesia se entrega sólo temporalmente y no por entero, como tampoco lo hará después a la Revolución, al Directorio, al Consulado, al Imperio o a la Monarquía: Joseph Fouché no se siente obligado a ser fiel de por vida ni siquiera a Dios, no digamos a un hombre.

Durante diez años, desde los veinte hasta los treinta, este pálido y reservado medio cura camina por pasillos de monasterios y callados refectorios. Enseña en Niort, Saumur, Vendôme, París, pero apenas siente el cambio de domicilio, porque la existencia del profesor de un seminario siempre es igual de tranquila, pobre e insignificante en una ciudad como en otra, detrás de silenciosos muros, separado siempre de la vida. Veinte alumnos, treinta alumnos, cuarenta alumnos a los que enseñar latín, matemáticas y física, muchachos pálidos vestidos de negro a los que se lleva a misa y se vigila en el dormitorio, solitarias lecturas de libros científicos, comidas escasas, mala paga, un traje negro y desgastado, una existencia monacal y carente de pretensiones. Parecen petrificados esos años, irreales y al margen del espacio y el tiempo, estériles y faltos de ambición, esos diez años silenciosos y sombríos.

Y sin embargo, en esos diez años de escuela conventual Joseph Fouché aprende mucho de lo que luego servirá infinitamente al posterior diplomático, sobre todo la técnica del saber callar, el arte magistral de la autoocultación, el magisterio de la observación de las almas y la psicología. El hecho de que este hombre domine cada nervio de su rostro, incluso en momentos de pasión, durante toda su vida, que jamás pueda descubrirse una vehemente congestión de ira, de amargura, de excitación, en su rostro inmóvil, amurallado de silencio por así decirlo, que diga relajadamente, con la misma voz sin inflexiones, tanto lo más coloquial como lo más terrible, y sepa recorrer con el mismo paso carente de ruido tanto los aposentos del emperador como una furiosa concentración popular…, esa incomparable disciplina del autodominio ha sido aprendida en los años del refectorio, su voluntad ha sido largamente amansada por los ejercicios de Loyola, y su discurso se ha adiestrado en las discusiones del centenario arte de los sacerdotes antes de subir a la tribuna del escenario mundial. Quizá no sea casualidad que los tres grandes diplomáticos de la Revolución francesa, Talleyrand, Sieyés y Fouché, vinieran de la escuela de la Iglesia, maestra hace mucho en el arte de los hombres, antes de subir a la tribuna. Esa antiquísima y común tradición, que va mucho más allá de ellos, da a sus caracteres, por lo demás opuestos, un cierto parecido en los momentos decisivos. A esto se añade, en el caso de Fouché, una autodisciplina férrea, espartana por así decirlo, una interior resistencia contra el lujo y el boato, la capacidad de saber ocultar la vida privada y los sentimientos personales; no, esos años de Fouché a la sombra de los pasillos de los conventos no fueron perdidos, aprendió muchísimo mientras era profesor.

Detrás de los muros del monasterio, en el más estricto aislamiento, este espíritu singularmente flexible e inquieto se educa y desarrolla hasta alcanzar la maestría psicológica. Durante años sólo puede actuar de manera invisible, en el más estrecho círculo clerical, pero ya en 1778 ha empezado en Francia la tempestad social, que bate incluso los muros del convento. En las celdas de los oratorianos se discute tanto sobre los derechos humanos como en los clubes masones, una nueva forma de curiosidad empuja a ese joven clérigo hacia lo burgués, curiosidad también del profesor de física y matemáticas hacia los asombrosos descubrimientos de la época, el Montgolfiero, las primeras aeronaves, los grandiosos inventos en los ámbitos de la electricidad y la medicina. Los clérigos buscan el contacto con los círculos intelectuales, y esto es lo que ofrece en Arras un círculo social muy especial, llamado «Rosati», una especie de Jauja en la que los intelectuales de la ciudad se reúnen en alegre compañía. Se procede de forma discreta, pequeños e insignificantes burgueses leen poemitas o pronuncian alocuciones literarias, los militares se mezclan con los civiles, y también el profesor del seminario Joseph Fouché es visto con agrado, porque tiene mucho que contar de los nuevos logros de la física. A menudo se sienta allí en un ambiente de compañerismo, y escucha cuando, por ejemplo, un capitán del cuerpo de ingenieros llamado Lazare Carnot lee burlones poemas de su propia invención o el pálido abogado de finos labios Maximilian de Robespierre (entonces aún da importancia al de de nobleza) pronuncia un débil discurso en honor del «Rosati». Porque en provincias aún se respiran las últimas bocanadas de la filosofía dieciochesca, el señor De Robespierre aún escribe delicados versitos en vez de sentencias de sangre, el médico suizo Marat aún redacta una novela dulzona y sentimental en vez de furibundos manifiestos comunistas, el pequeño teniente Bonaparte aún se afana en algún lugar de provincias por escribir una novelita que imita el Werther: las tormentas aún son invisibles al otro lado del horizonte.

Pero, juego del destino: precisamente con este pálido, nervioso, desenfrenadamente ambicioso abogado De Robespierre hace especial amistad el tonsurado profesor; sus relaciones llevan incluso el mejor camino de convertirse en relación de cuñados, porque Charlotte Robespierre, la hermana de Maximilian, quiere salvar al profesor de los oratorianos de su estado clerical, en todas las mesas se habla ya de su compromiso. El porqué este noviazgo se desmorona finalmente es algo que ha quedado en secreto, pero quizá aquí se esconde la raíz de ese odio terrible, de alcance para la Historia Universal, entre estos dos hombres, antaño amigos, que luego lucharán a vida o muerte. Pero entonces aún no saben nada del jacobinismo ni del odio. Al contrario, incluso cuando Maximilian de Robespierre es enviado como diputado a los Estados Generales de Versalles para colaborar en la nueva Constitución de Francia, es el tonsurado Joseph Fouché el que presta al pobrísimo abogado De Robespierre las monedas de oro para pagar el viaje y poder hacerse un traje nuevo. Símbolo también éste de cómo él, como con tanta frecuencia en el futuro, sostiene a otro el estribo para hacer carrera en la Historia Universal. Y de que precisamente será él quien en el momento decisivo traicione a su antiguo amigo y lo haga caer al suelo por la espalda.

Poco después de la partida de Robespierre hacia la reunión de los Estados Generales que conmoverá los fundamentos de Francia, también los oratorianos de Arras hacen su pequeña revolución. El viento de la política ha penetrado hasta los refectorios, y el astuto venteador Joseph Fouché hincha con él sus velas. A propuesta suya, se envía a la Asamblea Nacional una delegación que manifieste las simpatías de los clérigos por el Tercer Estado. Pero este hombre normalmente tan cauteloso ha iniciado esta vez las hostilidades con una hora de antelación. Sus superiores lo envían, a modo de castigo, pero sin fuerza para una verdadera condena, a la institución hermana de Nantes, al mismo sitio en que el muchacho aprendió los fundamentos de la ciencia y el arte de conocer a los hombres.

Pero ahora es experimentado y maduro, ahora ya no le atrae enseñar a adolescentes la tabla de multiplicar, geometría y física. El olfateador del viento ha percibido que sobre el país pende una tempestad social, que la Política domina el mundo; ¡así que a la Política! De un golpe, cuelga la sotana, se deja crecer la tonsura y pronuncia discursos políticos, en vez de ante muchachos inmaduros, ante los honrados ciudadanos de Nantes. Se funda un club—la carrera de los políticos siempre empieza en semejante escenario de pruebas de la elocuencia—, no pasan más que unas semanas, y ya Fouché es presidente de los Amis de la Constitution de Nantes. Ensalza el progreso, pero muy cautelosamente, de manera muy liberal, porque el barómetro político de la honrada ciudad mercantil marca moderación; el radicalismo no gusta en Nantes, donde uno teme por su crédito y quiere ante todo hacer buenos negocios. Tampoco gustan, dado que se perciben sabrosas prebendas de las colonias, proyectos tan fantásticos como la liberación de los esclavos; por eso Joseph Fouché redacta enseguida un patético documento dirigido a la Convención en contra de la abolición del comercio de esclavos, que sin duda le gana un buen rapapolvo de Brissot, pero no disminuye su prestigio en el estrecho círculo de sus conciudadanos. Para asentar a tiempo su posición política en la camarilla burguesa (¡los futuros electores!), se casa a toda prisa con la hija de un adinerado comerciante, una muchacha fea, pero acaudalada, porque quiere ser rápida y completamente burgués en una época en la que—él ya se da cuenta—el Tercer Estado pronto será el supremo, el dominante.

Todo esto son ya preparativos para la verdadera meta. Apenas se convocan las elecciones para la Convención, el antiguo profesor del seminario se presenta candidato. ¿Y qué hace cualquier candidato? Empieza por prometer a sus buenos electores todo lo que quieren oír. Así que Fouché jura proteger el comercio, defender la propiedad, respetar las leyes; truena mucho más (porque el viento en Nantes sopla más de la derecha que de la izquierda) contra los causantes de desórdenes que contra el antiguo régimen. De hecho, el año 1792 es elegido diputado de la Convención, y la escarapela tricolor de los diputados sustituirá por mucho tiempo la tonsura llevada oculta y en silencio.

Joseph Fouché tiene treinta y dos años en el momento de su elección. No es un hombre guapo, en absoluto. De cuerpo enjuto, casi fantasmagóricamente flaco, un rostro huesudo y estrecho de líneas angulosas, feo y desagradable. Afilada la nariz, afilada y estrecha también la siempre cerrada boca, con frialdad de pez los ojos bajo unos párpados pesados, casi somnolientos, las pupilas de un gris gatuno como cristales redondos. Todo en este rostro, todo en este hombre está por así decirlo tenuemente dosificado de sustancia vital: parece un hombre bajo una luz de gas, pálido y verdoso. No hay brillo en los ojos, ni sensualidad en los movimientos, ni acero en la voz. El cabello ralo y lacio, las cejas rojizas y apenas visibles, las mejillas de una palidez grisácea. Es como si no hubiera suficiente pigmento para dar a ese rostro una tonalidad sana: este hombre duro, de inaudita capacidad de trabajo, parece siempre cansado, enfermo, convaleciente.

Todo el que lo ve tiene la impresión de que este hombre no tiene sangre caliente, roja y en movimiento. Y, de hecho, también espiritualmente pertenece a la raza de los seres de sangre fría. No conoce toscas y arrolladoras pasiones, no le atraen las mujeres ni el juego, no bebe vino, no gusta del despilfarro, no pone sus músculos en acción, vive solo en despachos, entre papeles y expedientes. Nunca se entrega a una ira visible, nunca tiembla un nervio en su rostro. Esos labios afilados y carentes de sangre sólo se contraen para una pequeña sonrisa, ora cortés, ora sarcástica, nunca bajo esa máscara gris como el barro, aparentemente fláccida, se advierte una verdadera tensión, nunca bajo los pesados párpados circundados de rojo traiciona el ojo su intención o un movimiento sus pensamientos. Esta inconmovible sangre fría es la auténtica fuerza de Fouché. Los nervios no le dominan, los sentidos no le seducen, toda su pasión se carga y descarga bajo la impenetrable pared de su frente. Pone en juego sus fuerzas y acecha atento los errores del otro; deja que la pasión del otro se agote y espera con paciencia hasta que se ha agotado o hasta que, en su falta de dominio, deja un flanco al descubierto: sólo entonces golpea de manera implacable. Es terrible esta superioridad de su paciencia carente de nervios; quien es capaz de esperar así y ocultarse así, es capaz de engañar al más versado. Fouché servirá con tranquilidad, encajará sin parpadear, con una fría sonrisa, los más groseros insultos, las más oprobiosas humillaciones; ninguna amenaza, ninguna furia conmoverá a este hombre con sangre de pez. Robespierre y Napoleón se estrellan contra esta pétrea calma como las olas contra la roca: tres generaciones, una estirpe entera rompe y refluye en su pasión mientras él, el único desapasionado, persevera, frío y orgulloso.

Esta sangre fría es el verdadero genio de Fouché. Su cuerpo no le frena y no le arrastra, está por así decirlo ausente de todos estos osados juegos intelectuales. Su sangre, sus sentidos, su alma, todos esos perturbadores elementos sentimentales de un verdadero ser humano, jamás actúan de veras en este secreto jugador de azar, cuya entera pasión se encuentra desplazada hacia el cerebro. Porque este seco hombre de escritorio ama de manera viciosa la aventura, y su pasión es la intriga. Pero sólo desde el espíritu puede agotarla y disfrutarla, y nada esconde su siniestra alegría ante el caos, más genial y mejor para el papeleo que el sobrio hábito del funcionario cumplidor y honesto cuya máscara llevará durante toda su vida. Tender los hilos desde un despacho, atrincherado tras expedientes y registros, golpear de manera asesina, sin ser esperado y sin ser visto, es su táctica. Hay que profundizar en la Historia para observar siquiera, al resplandor de la Revolución, a la luz legendaria de Napoleón, su presencia en apariencia humilde y subalterna, en realidad dedicada a todo y conformadora de su época. Durante toda una vida se mueve entre las sombras, pero a lo largo de tres generaciones, y hace mucho que han caído Patroclo, Héctor y Aquiles, mientras vive Ulises, el astuto. Su talento desborda al genio, su sangre fría sobrevive a toda pasión.

En la mañana del 21 de septiembre, la recién elegida Convención hace su entrada en la sala. La salutación ya no es tan solemne, tan pomposa como en la primera Asamblea Legislativa, hace tres años. Entonces aún había en el centro un valioso sillón de damasco bordado con flores de lis blancas, el asiento del rey. Y cuando él entraba toda la Asamblea jaleaba al ungido, respetuosamente puesta en pie. Ahora en cambio sus bastiones, la Bastilla y las Tullerías, han quedado anulados, ya no hay rey en Francia; sólo un gordo caballero, llamado Luis Capeto por sus toscos carceleros y jueces, se aburre en el Temple como un impotente ciudadano y espera su sentencia. En su lugar, ahora son esos setecientos cincuenta los que gobiernan el país, y se han instalado en su propia casa. Detrás de la mesa presidencial se alzan en caracteres gigantescos las nuevas Tablas de la ley de Moisés, el texto de la Constitución, y adornan las paredes de la sala—¡peligroso símbolo!—los haces de los lictores y el hacha asesina.

En las galerías se congrega el pueblo, que contempla curioso a sus representantes. Setecientos cincuenta miembros de la Convención entran con paso lento en la real casa, extraña mezcla de todos los estamentos y profesiones: abogados sin trabajo junto a ilustres filósofos, sacerdotes evadidos junto a veteranos militares, aventureros fracasados junto a famosos matemáticos y poetas galantes; como en un vaso agitado con violencia, en Francia la Revolución ha llevado lo más bajo a lo más alto. Ahora es tiempo de poner orden en el caos.

Ya el orden del día de la sesión indica un primer intento de orden. En la sala en forma de anfiteatro, tan estrecha que los discursos hostiles se pronuncian frente a frente, aliento con aliento, se sientan abajo del todo los tranquilos, los ilustrados, los cautelosos, el marais, el pantano, como se llama sarcásticamente a los desapasionados en todas las decisiones. Los tempestuosos, los impacientes, los radicales toman asiento arriba, en los bancos más altos, en la «montaña», cuyas últimas filas de asientos tocan ya la galería, indicando por así decirlo simbólicamente que están respaldados por la masa, el pueblo, el proletariado.

Estos dos poderes están en equilibrio. Entre ellos oscila la marea alta y la marea baja de la Revolución. Para los burgueses, para los moderados, la República ya está culminada con la conquistada Constitución, con la abolición del rey y de la nobleza, con el traspaso de sus derechos al Tercer Estado; ahora querían contener y retener la corriente agitada desde abajo, defender lo asegurado. Condorcet, Roland, los girondinos son sus caudillos, representantes de la intelectualidad y de la clase media. Pero los de la montaña aún quieren impulsar más allá la poderosa ola revolucionaria, hasta que arrastre todo lo que queda en pie, todos los restos; ellos, Marat, Danton, Robespierre, como caudillos del proletariado, quieren la révolution intégrale, la Revolución integral, radical, hasta el ateísmo y el comunismo. Después del rey, quieren derribar los otros viejos poderes del Estado, el dinero y Dios. La balanza vacila inquieta entre ambos partidos. Si vencen los girondinos, los moderados, la Revolución embarrancará gradualmente en una reacción primero liberal, luego conservadora. Si vencen los radicales, la empujarán a las profundidades y torbellinos de la anarquía. Así que la solemne armonía de las primeras horas no engaña a ninguno de los presentes en esa sala habitada por el destino, cada uno de ellos sabe que la lucha empezará pronto, y que será a vida o muerte, por el intelecto y por la fuerza. Y el lugar en el que un diputado toma asiento, abajo en la llanura o arriba en la montaña, anticipa ya su decisión.

Con los setecientos cincuenta que entran solemnemente en la sala del destronado rey entra también, en silencio, con la banda tricolor de los comisionados del pueblo cruzando el pecho, Joseph Fouché, diputado por Nantes. La tonsura ya ha crecido, hace mucho que se ha quitado la ropa talar; lleva, como todos, un traje de civil carente de adornos.

¿Dónde tomará asiento Joseph Fouché? ¿Entre los radicales, en la montaña, o entre los moderados, en la llanura? Joseph Fouché no duda mucho tiempo. No conoce más que un partido, al que es y será fiel hasta el final: el más fuerte, el de la mayoría. Así que esta vez sopesa y cuenta interiormente los votos y ve que por el momento el poder aún está en los girondinos, en los moderados. Se sienta, pues, en sus bancos, junto a Condorcet, Roland, Servan, junto a los hombres que tienen en sus manos los ministerios, que influyen en todos los nombramientos y reparten las prebendas. Allí, en medio de ellos, se siente seguro, allí se sienta.

Pero cuando levanta casualmente la vista hacia lo alto, donde han ocupado sus posiciones los adversarios, los radicales, encuentra una mirada severa, de rechazo. Su amigo, Maximilian Robespierre, el abogado de Arras, ha reunido allí a sus combatientes a su alrededor, y, a través del monóculo alzado, el implacable, el orgulloso de su propia terquedad, que no perdona vacilación ni debilidad en ningún otro, mira frío y sarcástico al oportunista. En ese instante termina lo que quedaba de su amistad. Desde ese momento, en cada gesto y cada acción, Fouché sentirá a su espalda esa mirada inmisericorde y analítica, severa y observadora, del eterno acusador, del implacable puritano, y sabrá que ha de ser cauteloso.

Cauteloso; casi nadie lo es más que él. En las actas de sesiones de los primeros meses se echa completamente en falta el nombre de Joseph Fouché. Mientras todos se lanzan con ímpetu y vanidad a la tribuna de oradores, hacen propuestas, pronuncian discursos, se acusan y enemistan mutuamente, el diputado de Nantes nunca sube al elevado púlpito. La debilidad de su voz, se disculpa ante sus amigos y electores, le impide pronunciar discursos públicos. Y como todos los demás se quitan codiciosos e impacientes la palabra de la boca, el silencio de este aparente modesto no puede resultar más que simpático.

Pero, en realidad, su modestia es cálculo. El ex físico calcula el paralelogramo de las fuerzas, observa, duda en su toma de postura, porque ve que la balanza sigue basculando constantemente. Cauteloso, ahorra su voto decisivo para el momento en que el platillo empiece a bajar definitivamente hacia uno u otro lado. ¡No hay que desgastarse demasiado pronto, no hay que definirse antes de tiempo, no hay que atarse para siempre! Porque aún no está decidido si la Revolución avanza o se queda atrás; como auténtico hijo de marino, espera el mejor viento para saltar sobre la ola y mantiene su barco en el puerto.

Y además, ya en Arras, todavía detrás de los muros del convento, ha observado lo rápido que se consume la popularidad en una revolución, lo rápido que el clamor popular pasa del «hosanna» al «crucifícalo». Todos, o casi todos los que estuvieron en primer plano durante la época de los Estados Generales y la Asamblea Legislativa, están hoy olvidados o han sido víctimas del odio. El cadáver de Mirabeau, ayer aún en el Panteón, ha sido sacado oprobiosamente de él; Lafayette, hace pocas semanas aún festejado en triunfo como padre de la patria, hoy ya es traidor; Custine, Pètion, hace pocas semanas todavía celebrados, se escurren ya temerosos hacia la sombra de la opinión pública. No, no conviene salir a la luz demasiado pronto, no conviene definirse demasiado rápido, ¡primero que los otros se desgasten, que se consuman! Una revolución, este experimentado precoz lo sabe, no pertenece nunca al primero, al que la empieza, sino siempre al último, al que la termina y se la queda como un botín.

Así que este hombre inteligente se agazapa intencionadamente en la oscuridad. Se aproxima a los poderosos, pero evita todo poder público, todo poder visible. En vez de armar ruido en la tribuna, en los periódicos, prefiere hacerse elegir para las comisiones y comités, desde donde se obtiene acceso a las situaciones, influencia en la sombra sobre los acontecimientos, sin ser controlado y odiado. Y de hecho su rápida fuerza de trabajo le hace popular, su invisibilidad le protege de toda envidia. Desde su despacho puede ver intacto y a la expectativa cómo los tigres de la montaña y las panteras de la Gironda se despedazan mutuamente, cómo los grandes apasionados, las figuras destacadas de un Vergniaud, un Condorcet, Desmoulins, Danton, Marat y Robespierre se hieren mortalmente unas a otras. Él mira y espera, porque sabe que sólo cuando los apasionados se hayan aniquilado mutuamente empezará el tiempo de los pacientes y los astutos. Fouché nunca se decidirá del todo hasta que una batalla esté decidida.

Ese estar en la oscuridad será la actitud de Fouché durante toda una vida; no ser jamás titular visible del poder y, sin embargo, tenerlo por completo, tirar de todos los hilos y no pasar jamás por responsable. Ponerse siempre detrás de un número uno, atrincherarse detrás de él, impulsarlo hacia delante y, en cuanto se atreva a ir demasiado lejos, negarlo lisa y llanamente en el momento decisivo; ése será su papel favorito. Lo representa—el más consumado intrigante de la escena política—con veinte disfraces, en innumerables episodios, con igual virtuosismo bajo republicanos, reyes y emperadores.

A veces se le acerca la ocasión, y con ella la tentación, de asumir el papel principal, el papel protagonista en el teatro del mundo. Pero es demasiado inteligente como para codiciarlo con seriedad. Conoce su rostro feo y repelente, que no es adecuado para medallas y emblemas, para el boato y la popularidad, y al que ninguna corona de laurel podría dar aspecto heroico. Conoce su voz tenue y quebradiza, que puede susurrar, insuflar e inspirar la sospecha, pero nunca podrá arrastrar a la masa con fogosa elocuencia. Sabe que donde es más fuerte es en su escritorio, en su despacho cerrado, en la sombra. Allí puede espiar e investigar, observar y persuadir, tender hilos y enmarañarlos, y mantenerse él mismo impenetrable e inasible. Éste es el secreto último del poder de Joseph Fouché: que sin duda siempre quiere el poder, incluso el máximo de poder, pero, al contrario que a la mayoría, le basta con la conciencia del poder mismo; no necesita sus signos externos y su vestimenta. Fouché es ambicioso en la máxima medida, en una medida superlativa, pero no ansía la fama; ambiciona sin vanidad. Como auténtico jugador intelectual, sólo ama los valores de tensión del mando, no sus insignias. Las fasces del lictor, el cetro real, la corona imperial, puede llevarlos otro tranquilamente, que sea fuerte o un hombre de paja le es indiferente, él le cede gustoso el brillo y la dudosa dicha del amor del pueblo. Le basta con tener acceso a las cosas, influencia sobre los hombres, gobernar realmente al aparente gobernante del mundo y, sin apostar su persona, jugar al más emocionante de todos los juegos: el inmenso juego político. Mientras otros se atan a sus convicciones, a sus palabras y gestos públicos, él, oculto y temeroso de la luz, se mantiene interiormente libre y se convierte así en el polo persistente en la sucesión de los fenómenos. Los girondinos caen, Fouché sigue, los jacobinos son ahuyentados, Fouché sigue, el Directorio, el Consulado, el Imperio, la Monarquía y otra vez el Imperio desaparecen y sucumben; pero él siempre permanece, el único, Fouché, gracias a su refinada contención y gracias a su audaz valor unido a su absoluta falta de carácter, a su imperturbable falta de convicciones.

Pero llega un día en el devenir de la Revolución, uno solo, que no tolera vacilación alguna, un día en el que todo el mundo tiene que emitir su voto con «Sí» o «No», par o impar, el 16 de enero de 1793. El reloj de la Revolución señala el mediodía, la mitad del camino ha quedado atrás, la realeza ha sido privada, pulgada a pulgada, de su poder. Pero aún vive el rey Luis XVI, sin duda prisionero en el Temple, pero vive. Ni se ha conseguido (como esperaban los moderados) hacerle huir ni se ha conseguido (como deseaban secretamente los radicales) matarlo a manos del furor popular en aquel asalto a palacio. Se le ha humillado, se le ha quitado la libertad, su nombre y rango; pero todavía, por su mero aliento, por su sangre heredada, es un rey, un nieto de Luis XV; aunque ahora sólo se le llame despreciativamente Luis Capeto, sigue siendo un peligro para una República joven. Así que tras la condena de la Convención, el 15 de enero se plantea la cuestión del castigo, la cuestión de si vida o muerte. En vano los indecisos, los cobardes, los cautelosos, la gente del tipo de Joseph Fouché, esperaban poder escapar a una toma de posición pública y vinculante por medio de una votación secreta; implacable, Robespierre insiste en que cada representante de la Nación francesa emita su «Sí» o su «No», su «Vida» o «Muerte» en mitad de la Asamblea, para que el pueblo y la posteridad sepan de cada uno a quién pertenece, si a la derecha o a la izquierda, a la marea alta o a la marea baja de la Revolución.

El 15 de enero la posición de Fouché aún está completamente clara. La pertenencia a los girondinos, el deseo de sus moderados electores, le obliga a pedir clemencia para el rey. Pregunta a sus amigos, Condorcet sobre todo, y ve que se muestran unánimemente inclinados a eludir una medida tan irrevocable como la ejecución del rey. Y como la mayoría está básicamente en contra de la sentencia de muerte, naturalmente Fouché se pone de su lado; la noche antes, el 15 de enero, lee a un amigo el discurso que va a pronunciar con ese motivo, y en el que fundamenta su deseo de clemencia. Cuando uno se sienta en los bancos de los moderados está obligado a la moderación y, como la mayoría se opone a todo radicalismo, también Joseph Fouché, que no está lastrado por las convicciones, abomina de él.

Pero entre esa noche del 15 de enero y la mañana del 16 hay una madrugada inquieta y agitada. Los radicales no han estado ociosos, han puesto en marcha la poderosa máquina de la revuelta popular, que tan magníficamente saben manejar. En los suburbios atruena el cañón de los ruidos, las secciones convocan a golpe de tambor amplias masas, a todos los desordenados batallones del motín, a los que siempre acuden los terroristas, que se mantienen invisibles, para arrancar decisiones políticas por la fuerza, y que el cervecero Santerre pone en movimiento en pocas horas con sólo mover un dedo. Estos batallones de agitadores suburbiales, de pescateras y aventureros, son conocidos desde el glorioso asalto a la Bastilla, se les conoce desde la hora miserable de los crímenes de septiembre. Siempre que hay que romper los diques de la Ley, esa gigantesca ola popular se revuelve con violencia, y siempre arrastra todo irresistiblemente, y por último a aquellos que sacó de sus propias profundidades.

Las masas se apretujan ya a mediodía en torno a la escuela de equitación y a las Tullerías, hombres en mangas de camisa, desnudo el pecho, amenazantes las picas en las manos, mujeres burlonas que gritan con carmagnoles de un rojo ardiente, guardias cívicos y gente de la calle. Entre ellos se multiplican los promotores de los motines: Fourier el americano, Guzmán el español, Theroigne de Mericour, esa histérica caricatura de Juana de Arco. Si pasan diputados sospechosos de ir a votar por la clemencia, una oleada de insultos cae sobre ellos como si les lanzaran cubos de inmundicia, se alzan puños, se lanzan amenazas contra los representantes del pueblo; los intimidadores trabajan con todos los recursos del terror y de la fuerza bruta para poner bajo la cuchilla la cabeza del rey.

Y esta intimidación hace efecto en todas las almas débiles. Los girondinos se reúnen atemorizados a la luz temblorosa de las velas en esta tarde gris del primer invierno. Los que ayer aún estaban decididos a votar en contra de la muerte del rey para evitar la guerra a cuchillo con toda Europa, están en su mayoría inquietos y desunidos bajo la enorme presión de la sublevación popular. Por fin, ya entrada la noche, se produce el llamamiento nominal, y uno de los primeros nombres es, qué ironía, precisamente el líder de los girondinos, Vergniaud, ese orador normalmente tan meridional, cuya voz siempre golpea como un martillo la madera vibrante de las paredes. Pero ahora teme no parecer ya lo bastante republicano como para ser el caudillo de la República si deja al rey con vida. Así que el que siempre fuera tan furibundo e impetuoso sube lenta, pesadamente a la tribuna, con la cabeza baja por la vergüenza, y dice en voz baja: «La mort».

La palabra resuena como un diapasón por toda la sala. El primero de los girondinos se ha rendido. La mayoría de los otros se mantienen firmes, trescientos votos de setecientos están por la clemencia, aunque saben que ahora la moderación política exige mil veces más osadía que la aparente decisión. Durante mucho tiempo, la balanza oscila: unos cuantos votos pueden ser decisivos. Por fin se llama al diputado Joseph Fouché, de Nantes, el mismo que aún ayer aseguraba confiado a sus amigos que defendería con un discurso arrebatado la vida del rey, que hace aún diez horas jugaba a ser el más decidido de los decididos. Pero, entretanto, el antiguo profesor de matemáticas, el buen calculador Fouché, ha contado los votos y ha visto que de ese modo iría a parar al partido equivocado, al único al que nunca reconocerá pertenecer: el de la minoría. Así que sube apresuradamente a la tribuna, con sus pasos sin ruido, y de sus pálidos labios huyen sigilosas las dos palabras: «La mort».

El duque de Otranto pronunciará y escribirá después cien mil palabras para disculpar como un error esas dos palabras que a él, Joseph Fouché, le estampillan como un regicida. Pero esas dos palabras han sido pronunciadas en público y recogidas en el Moniteur, el boletín oficial, no pueden ser borradas de la Historia y serán memorables también en la historia personal de su vida. Porque son el primer chaqueteo público de Joseph Fouché. Ha caído traidoramente sobre la espalda de sus amigos Condorcet y Daunou, les ha tomado el pelo y les ha engañado. Pero no tendrán que avergonzarse de ello ante la Historia, porque otros más fuertes que ellos, Robespierre y Carnot, Lafayette, Barras y Napoleón, los más poderosos de su tiempo, compartirán ese destino y serán igualmente abandonados por él en la hora de la caída en desgracia.

Y sin embargo, en ese minuto se revela por vez primera en el carácter de Joseph Fouché otro rasgo esencial y muy marcado: su desfachatez. Cuando abandona traidoramente un partido, jamás lo hace lenta y cautelosamente, no se escurre saliendo sin ser visto de sus filas, sino que se marcha en línea recta, a plena luz del día, sonriendo fríamente, con una naturalidad asombrosa y aplastante, a las filas del hasta ahora contrario, y se apropia de todas sus palabras y argumentos. Lo que sus antiguos compañeros de partido piensen y digan de él, lo que piense la multitud, la opinión pública, le deja enteramente frío. Lo único que sigue siendo importante para él es estar siempre con el vencedor, jamás con el vencido. En la velocidad de ese cambio, en el desmesurado cinismo de su cambio de carácter, mantiene tal medida de descaro que involuntariamente deja estupefacto y fuerza a la admiración. Le bastan veinticuatro horas, a menudo sólo una, a menudo un minuto, para arrojar sin más la bandera de su convicción y envolverse susurrante en otra. No va con una idea, sino con el tiempo, y cuanto más corra, más deprisa correrá él detrás.

Sabe que sus electores de Nantes se indignarán cuando lean su voto mañana en el Moniteur. Así que hay que arrollarlos en vez de convencerlos. Y con esa velocísima osadía, con esa desfachatez que en tales instantes le da casi un aura de grandeza, no espera en absoluto a su indignación, sino que se adelanta a la agresión con un ataque. Un día después de la votación, Fouché hace imprimir un manifiesto en el que proclama tronante como su más íntima convicción lo que en realidad le ha insuflado el temor a la caída en desgracia parlamentaria: no quiere dejar tiempo a sus electores para pensar y repasar, sino aterrorizarlos e intimidarlos con rápida brutalidad. Marat y los más impetuosos jacobinos no pueden escribir de manera más sanguinaria que este ayer moderado a sus buenos electores burgueses: «Los crímenes del tirano se han hecho visibles y han llenado de indignación todos los corazones. Si su cabeza no cae inmediatamente bajo la espada, todos los ladrones y asesinos podrían ir por la calle con la cabeza alta, y nos amenazaría el caos más terrible. Ha llegado el momento para nosotros y contra todos los reyes de la Tierra». Así proclama la ejecución como inevitable necesidad quien el día antes tenía listo y metido en el bolsillo un manifiesto en contra, probablemente igual de convencido.

Y, de hecho, este astuto calculador ha calculado bien. Oportunista él mismo, conoce la fuerza irresistible de la cobardía; sabe que en todos los momentos políticos de la masa, la osadía es el común denominador decisivo para todo cálculo. Tiene razón, los buenos burgueses conservadores se inclinan temerosos ante este descarado e insospechado manifiesto; perplejos y confusos, se apresuran a dar su asentimiento a una decisión con la que interiormente no están de acuerdo ni por lo más remoto. Nadie se atreve a replicar. Y, desde ese mismo día, Joseph Fouché tiene en sus manos la dura y fría palanca con la que superará las peores crisis: el desprecio a la gente.

Desde ese día, desde el 16 de enero, el camaleón Joseph Fouché elige (hasta nueva orden) el color rojo, el moderado se convierte de la noche a la mañana en archirradical y ultraterrorista. Se ha pasado de un salto a sus adversarios, y dentro de sus antiguos adversarios se alinea enseguida con el ala más extrema, la más a la izquierda, la más radical. Con increíble velocidad, este espíritu frío, este sobrio ratón de biblioteca, aprende, para no quedar por detrás de los otros, el más sanguinario argot de los partidarios del terror. Presenta severas mociones contra los emigrados, contra los sacerdotes; instiga, truena, brama, masacra con palabras y gestos. En realidad podría volver a trabar amistad con Robespierre y sentarse a su lado. Pero ese hombre incorruptible, ese hombre con la dura conciencia de un protestante, no aprecia a los renegados; se aparta doblemente desconfiado del tránsfuga, cuyo ruidoso radicalismo le parece aún más sospechoso que su anterior tibieza.

Con su aguzado sentido del ambiente, Fouché percibe el riesgo de tal vigilancia, ve venir días críticos. Aún hay nubes de tormenta sobre la Asamblea, se van perfilando en el horizonte las trágicas luchas entre los caudillos de la Revolución, entre Danton y Robespierre, entre Hébert y Desmoulins; habría que definirse nuevamente dentro del radicalismo, y Fouché no gusta de fijar posiciones antes de que tal profesión de fe sea carente de riesgos y rentable. Sabe que en las épocas en que impera el destino hay situaciones que un diplomático maneja del modo más inteligente rehuyéndolas. Así que prefiere abandonar la arena política de la Convención durante la lucha y no volver a pisarla hasta que el combate esté decidido. Felizmente, hay un pretexto honorable para tal retirada, porque la Convención elige en su seno doscientos delegados para que mantengan el orden en los distritos provinciales. Fouché, que no se siente a gusto en la atmósfera volcánica de la sala de sesiones, se esfuerza enseguida por ser enviado allí, y es elegido. Se le ha concedido una pausa para tomar aliento. ¡Que entretanto disputen entre ellos y se eliminen los unos a los otros, que hagan sitio, los apasionados, para los ambiciosos! ¡Lo importante ahora es no estar allí, no tomar partido entre los partidos! Unos cuantos meses, unas cuantas semanas son mucho en una época en la que el reloj del mundo corre furioso. Cuando regrese, la decisión ya habrá sido tomada, y podrá presentarse tranquilo y sin riesgo al lado del vencedor, con su eterno partido: la mayoría.

La historia de las provincias es, en general, poco tenida en cuenta cuando se habla de la Revolución francesa. Todas las representaciones se quedan por así decirlo fijas en la esfera de París, el único sitio en el que el paso de las horas es visible. Pero el péndulo que regula la marcha de este reloj descansa en el campo y en los ejércitos. París sólo es la palabra, la iniciativa, el impulso…, el gigantesco país es la acción, y la fuerza motriz decisiva.

La Convención se ha dado cuenta a tiempo de que el ritmo de la Revolución en la ciudad y en el país no concuerdan del todo: la gente de los pueblos, los caseríos y las montañas no piensa tan rápido como la de la capital, absorben las ideas mucho más lenta y cautelosamente, y las elaboran a su propio modo. Lo que en la Convención se convierte en ley en una hora, se filtra lentamente y gota a gota en el país llano, en la mayoría de los casos ya falsificado y aguado por los funcionarios provinciales de obediencia realista y por el clero, las gentes del antiguo orden. Por eso, los distritos van siempre una hora mundial por detrás de París. Cuando en la Convención reinan los girondinos, el país sigue votando con lealtad al rey; cuando triunfan los jacobinos, el país empieza a acercarse espiritualmente a la Gironda. Son en vano todos los patéticos decretos, porque sólo lenta y dubitativamente la palabra impresa se abre paso hasta la Auvernia y la Vendée.