Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

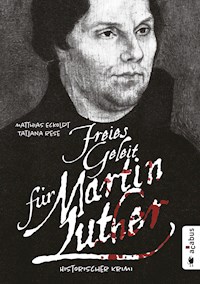

Worms 1521: Ein Reichstag, der in die Geschichte eingehen wird. Vorgeladen ist der Theologe und Augustinermönch Martin Luther. Kaum hat er seine beiden Anhörungen vor den Mächtigen Europas überstanden ohne seine Thesen zu widerrufen, wird ein Toter in der Stadt gefunden. Luther gerät unter Verdacht. Rasch kursiert ein Haftbefehl. Zusammen mit seinem Ordensbruder Petzensteiner gelingt dem Wittenberger die Flucht vor den Söldnern. Fieberhaft versuchen sie, den wahren Schuldigen zu finden. Doch die Drucker und Mönche, die Adligen und hohen Geistlichen, zu denen sie ihre Ermittlungen führen, hüten ihre Geheimnisse gut. Die Wahrheit scheint immer tiefer vergraben. Die Zeit läuft unerbittlich gegen Luther, denn seine Feinde versuchen alles, um den abtrünnigen Mönch auf den Scheiterhaufen zu bringen. Die Autoren haben die Lücken in den historischen Überlieferungen genutzt, um sie mit einem fesselnden Kriminalfall zu füllen, in dem Fakten und Fiktion verschmelzen. Alles könnte so geschehen sein, und vielleicht war es auch so …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias Eckoldt & Tatjana Rese

FREIES GELEIT FÜR MARTIN LUTHER

Historischer Krimi

Eckoldt, Matthias und Rese, Tatjana: Freies Geleit für Martin Luther. Hamburg, acabus Verlag 2017

OriginalausgabeePub-eBook: ISBN 978-3-86282-487-8PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-486-1Print-Ausgabe: ISBN 978-3-86282-485-4

Lektorat: Laura Künstler, acabus VerlagSatz: Laura Künstler, acabus VerlagCover: © Annelie Lamers, acabus VerlagCovermotiv: ink-303244_1280, www.pixabay.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

© acabus Verlag, Hamburg 2017Alle Rechte vorbehalten.www.acabus-verlag.de

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

„Ich meynte das keyn Tewffel mer veber sey da sich alle zu Worms versamelt hatten. In Mordgruben muste ich schauen die mich wolten das fuerchten lehren, schlymmer dan die Schaffner der Evangelii es mir antaten. Aber ich konte mit klugem Witz den Halz wahrhaftig im lezten Augenblyck aus der Schlinge ziehen. Leyder darf ich Evch nicht ausfvehrlich von meynen waren Wormser Abenteuern berichten.“

Martin Luther in einem verloren gegangenen Brief an den Theologen Gabriel Didymus Zwilling vom Oktober 1522

I.

„Es sind 107! 107 Türme! Kann das wahr sein?“, rief Johannes Petzensteiner begeistert aus. Seit sie den Wald verlassen hatten und sich von der Lichtung aus die Umrisse der Stadt zeigten, zählte er die Türme. Immer aufs Neue. Mal verschwammen mehrere Objekte zu einem, dann trennten sie sich wieder. So kam er jedes Mal zu einem anderen Resultat. Er war auf die Querverstrebung des Wagens geklettert und hielt sich an einer der aufwärtszeigenden Stangen fest. Der Stadtrat hatte sie vor ihrer Abfahrt montieren lassen, damit die Reisegesellschaft ein Dach aufziehen konnte, sobald es regnete. Jetzt aber schien die Sonne. Der Himmel stand blank geputzt über ihnen an diesem Aprilmorgen. Dem sechzehnten des Monats, wenn Petzensteiner die Tage präziser als die Türme gezählt hatte.

„Ihr braucht wohl Linsen, Bruder Petzensteiner?“, gab Nikolaus von Amsdorf von der gegenüberliegenden Bank zurück. Johannes mochte seine fröhliche Art und besonders sein kehliges Lachen, bei dem das Doppelkinn kleine Wellen schlug, wie wenn man einen Stein in einen Tümpel warf. „Diese Stadt nennt 160 Türme ihr Eigen! Die sechs Türme des Doms, plus der Turm der daneben liegenden Jacobskirche, plus die der vier Stifte und der weiteren Kirchen und Klöster, plus der Turm des Rathauses, die Türme der beiden Stadtmauern, plus der Turm ‚Luginsland’, plus …“

Petzensteiner unterbrach ihn: „Wie könnt Ihr das alles sehen, wo doch Eure Nase bald das Papier berührt, wenn Ihr in der Bibel lest, Herr Professor?“

„Im Gegensatz zu Euch bin ich nicht nur auf die Augen im Kopf angewiesen, sondern verfüge zusätzlich über diejenigen des Geistes. Mit ihnen kann man den Kontinent des Wissens betreten und lernt rasch Sachverhalte wie etwa die Zahl der Türme in Worms.“

„Es sind 160?“

Petzensteiner wurde ein Stück in die Luft gehoben, als der Wagen über eine Bodenwelle fuhr. „Jetzt sehe ich es auch.“

Amsdorf lachte.

„Es sind genau 159“, mischte sich Hieronymus Schurff ein. Mit seiner nüchternen Art war er ein Meister im Beenden von Gesprächen. Dem Professor der Rechte schien ohnehin alles ohne Belang, was nicht in sein Fachgebiet fiel. Petzensteiner hatte seine Art in den vierzehn Tagen ihrer gemeinsamen Reise fürchten gelernt. Immer, wenn der an Wuchs kleine Schurff seine Adlernase emporreckte und einen geräuschvollen Schnäuzer von sich gab, zog sich sein Magen zusammen.

„Einer der Stadttürme ist letzten Herbst abgebrannt.“

Schurff senkte seine Adlernase wieder in ein Buch. Petzensteiner wunderte sich schon seit geraumer Zeit, wie er bei diesem Geruckel überhaupt lesen konnte, aber der Gelehrte federte das Schaukeln des Pferdewagens erstaunlich geschickt ab.

Die Lust am Zählen der Türme war ihm gründlich vergangen. Er setzte sich wieder auf den Platz neben seinem Ordensbruder. Martin war schon geraume Zeit nicht ansprechbar. Entweder betete er und schlug Kreuze, oder er schaute scheinbar unbeteiligt vor sich hin. Mit einem Blick, der nicht nach außen gerichtet war, sondern nach innen. Petzensteiner kannte dieses Gesicht nur zu gut. Martin und er waren im selben Jahr ins Kloster gekommen. Das verband. Gemeinsam hatten sie die Regeln der Augustiner angenommen. „Ora et labora“ hieß ihr oberstes Gebot – bete und arbeite. „Ein Herz und eine Seele sind wir unter einem Dach, wir teilen alles“, hatten sie täglich gemeinsam gesungen und „Geistliche Schönheit ist das einzige Verlangen, so sind wir freie Menschen unter Gottes Gnade.“

Allerdings hatte sich Petzensteiner nicht nur einmal gefragt, ob ihr Kirchenvater Augustinus seine Gottesfürchtigkeit einst auch zeigen musste, indem er zwölf Monate lang die Steinböden des Klosters schrubbte, während die anderen Mönche feixend vorübergingen und scheinbar versehentlich den Wassereimer umstießen. Martin hatte jede Form der Unbill klaglos angenommen und noch die widerwärtigsten Arbeiten mit einer Art heiligem Ernst verrichtet, während Petzensteiner einfach nur die Knochen weh getan hatten vom Scheuern und – das war eigentlich das Schlimmste – vom Entsorgen der Latrinenbottiche. Martin wurde bald von der harten körperlichen Arbeit entbunden. Der Prior des Klosters hatte einen Narren an ihm gefressen, und Martin erwies sich als gelehriger Schüler. Jeden Abend saß er über der Bibel und studierte Vers um Vers. Wenn er vom Buch aufschaute, hatte er genau diesen Blick wie jetzt auch. Dann war es vollkommen sinnlos, ihn anzusprechen. Martin musste dann wohl in einer anderen Welt sein. Während Johannes abends bald die Augen zufielen, hatte sein Ordensbruder immer weiter studiert.

Mit Martin war im Moment also nichts anzufangen. Mit Schurff sowie nicht, und Amsdorf nestelte gerade sein Proviantpaket hervor und biss mit sichtlichem Genuss in eine süße Pastete, wobei er versuchte das herunterlaufende Fett mit dem Papier aufzufangen, in das er sein Zuckerwerk eingewickelt hatte. Es roch nach Mandeln, Datteln, Honig und Zimt. Petzensteiner musste heftig schlucken. Die ganze Reise über hatte sich Amsdorf am geschicktesten von allen versorgt. Nach jedem Halt, ob in Erfurt, Gotha, Eisenach oder Frankfurt hatte er, wenn die Reise weiterging, immer ausreichend Wegzehrung bei sich gehabt, mit der er sich hingebungsvoll beschäftigte. Also blieb nur der Kutscher für einen Plausch: „Wie sieht‘s aus auf dem Bock?“, erkundigte sich Petzensteiner. Eine Antwort blieb jedoch aus. Der Kutscher war weder sonderlich höflich, noch hatte er sich auf der Reise als Mann des Wortes gezeigt. Doch geantwortet hatte er bislang immer. Petzensteiner schrie seine Frage noch einmal über das Klappern der Hufe und das harte Schlagen der eisenbeschlagenen Räder.

„Wohl nicht anders als bei euch!“, tönte es daraufhin vom Kutschbock.

„Immerhin sitzt du höher und hast freien Blick, während mir deine Bank die Sicht verstellt!“

„Ich gucke nur meinen Pferden auf die Hintern.“

„Dann hebe doch mal den Blick und schaue über ihre Köpfe hinweg. Was siehst du da?“

„Nichts!“

„Wie nichts? Da muss doch was sein.“

„Der Himmel.“

„Und wie wäre es mit einer Stadt?“

„Nicht über den Köpfen der Pferde. Die ist auf Höhe des Zaumzeugs.“

„Und?“

„Nichts und.“

„Wo ist denn unser treuer Begleiter? Wenigstens den müsstest du doch sehen!“

Der Reichsherold Kaspar Sturm ritt ihrer Kutsche seit ihrer Abreise aus Wittenberg in seinem mit dem Reichsadler gezierten Wappenrock voraus. Damit galten sie als hochoffizielle Reisegruppe des Landes. Zunächst war Petzensteiner überhaupt nicht begeistert gewesen, als ihm der Prior seines Klosters mitteilte, dass er Bruder Martin begleiten würde, denn er wollte seinen geregelten Alltag nicht aufgeben. Auch nicht für ein paar Wochen. Außerdem wusste Petzensteiner nie genau, woran er bei dem launischen Luther war. Und einiges von dem, was sein Ordensbruder veröffentlicht hatte, machte ihm einfach Angst. Die Gedanken waren ihm oft zu kühn. Seine Taten nicht weniger. Luther hatte öffentlich ein Schreiben des Papstes verbrannt und ein paar Bücher der Kirche gleich mit dazu. Das konnte nicht gut gehen.

„Der Herold ist schon vorausgeritten. Kann ihn nicht mehr sehen!“, rief der Kutscher in diesem Moment.

„Sonst irgendwelche Besonderheiten?“

„Keine! Nur viele Menschen.“

„Was für Menschen?“

Petzensteiner stieg rasch auf seine Bank, stützte einen Fuß gegen die äußere Wand der Kutsche und sprang auf den Bock hinauf. Er wusste nicht recht, was er von dem halten sollte, was er dort sah. Vor dem Stadttor hatten sich hunderte Menschen versammelt. Aufgeputzte Adlige zu Pferde bildeten ein Spalier. Bürger, einfaches Volk, Frauen wie Männer säumten den Weg und winkten ihrer Kutsche entgegen. Im Hintergrund konnte er spanische Soldaten entdecken, sie trugen Helm und Rüstung und waren mit Schwertern und Hellebarden bewaffnet.

„Jetzt wird es ernst!“, rief er herunter zu seinen Mitreisenden.

„Mögen die hohen Herren bitte einmal innehalten in ihren wichtigen Tätigkeiten und ihre Blicke gen Worms richten?“

„Anhalten!“, rief Amsdorf mit vollem Mund, und die Kutsche kam sogleich zum Stehen. Alle stiegen aus bis auf Schurff, der nicht einmal sein Buch senkte.

„Ein Menschenauflauf?“ Martin reckte sich und stöhnte missmutig. Mit zusammengekniffenen Augen sah er Richtung Stadttor: „Vielleicht gibt es ein Lanzenstechen, Armbrustoder Büchsenschießen? Irgend so ein Turnier zum allgemeinen Vergnügen. Die Herren sollen sich‘s ja auf dem Reichstag recht lustig gestalten, wie man so hört.“

Ohne von seinem Buch aufzusehen, rief Schurff missmutig: „Unser verehrter Landesfürst hat es dem Kaiser gleichgetan und sogar seine Hofkapelle anreisen lassen!“

„Das sind keine Spiele. Dafür ist zu viel Militär vor Ort.“

Amsdorf versuchte die Lage aus der Entfernung zu peilen und hielt sich eine Hand an die Stirn, um seine Augen gegen die aufsteigende Aprilsonne abzuschirmen: „Spanische Soldaten mit gezogenen Säbeln. Ob die euretwegen dort stehen?“

„Meinetwegen?“

Martin schüttelte ungläubig den Kopf.

„Wieso das?“

„Sieht nach Ärger aus.“

Petzensteiner spürte die Angst rumoren.

„Richtig wohl ist mir auch nicht bei der Sache! Wir begeben uns hier in die Höhle des Löwen.“

Amsdorf rutschten die letzten Pastetenkrümel durch die Zahnlücke, während er sprach. „Worms wimmelt nur so von Papsttreuen. Und welch Geistes Kind unser junger Kaiser ist, lässt sich noch nicht sagen. Vielleicht sollten wir einen Boten voraus schicken?“

Drei Augenpaare richteten sich auf Petzensteiner, der verdattert in die Runde schaute. Sein Herz rutschte ihm in die Hose.

„Meint ihr mich? Als Bote bin ich vollkommen ungeeignet!“

Er lief ins Gebüsch, wo er sich erleichterte.

„Unfug!“

Schurff hatte sich erhoben. Mit gemessener Geste griff er in die Innentasche seines Mantels und förderte ein Papier zutage.

„Wir haben die Zusicherung freien und sicheren Geleits zum Reichstag nach Worms.“

„Das hatte Jan Hus auch. Und der endete auf dem Scheiterhaufen!“, hielt Amsdorf entgegen.

„Das war in einem anderen Jahrhundert. Einem Jahrhundert ohne Gesetz und Ordnung. Kurz: Ohne Juristerei! Die Lage hat sich grundlegend geändert. Unser Geleitbrief ist vom Kaiser persönlich gesiegelt! Der Reichsherold hat uns begleitet. Uns kann nichts geschehen. Kommen Sie, meine Herren, und lassen Sie uns diese beschwerliche Reise nun zu ihrem Ende bringen!“

Martin stieg als erster wieder in die Kutsche und sagte leise, dass es fast wie ein Stöhnen klang: „Ich folge Gottes Pfad.“

Nachdem er saß, schwang sich der Kutscher wieder auf seinen Bock. Schließlich zog sich auch Amsdorf die hohe Stufe hinauf und sagte: „Wir können!“

„So wartet doch!“, rief Petzensteiner, als der Kutscher mit einem grimmigen „Hü!“ seine Pferde antrieb. Er stand noch immer zwischen Farnen und Brennnesseln und hantierte an seiner Kutte herum. Nun spurtete er mit gehobenen Rockschößen dem Wagen hinterher, bis es ihm gelang aufzuspringen.

„Gottes Pfad führt mich jetzt nach Worms, obwohl die Stadt voller Teufel ist. So viele Teufel wie Ziegeln auf den Dächern. Doch ich zähle auf den Kaiser.“

Martin wandte sich Petzensteiner zu und sprach halb zu ihm, halb für sich.

„Er ist der einzige, der die im Namen Christi vernichten kann.“

Petzensteiner verstand Martins Logik nicht recht. Die Tatsache, dass sein Ordensbruder überall Teufel sah, machte die Sache nicht gerade einfacher.

„Welche Teufel meinst du, Martin?“

„Die Teufel aus Rom.“

Jetzt blickte er Petzensteiner direkt in die Augen. Zum ersten Mal am heutigen Tag.

„Der Papst hat die ganze Christenheit verraten. Sein Ablasshandel ist Teufelswerk.“

Durfte man denn so reden?, fragte sich Petzensteiner. Aber die Leute schienen solch deutliche Worte zu mögen. Auf ihrem Weg hierher nach Worms war Martin in vielen Städten herzlich begrüßt worden und musste immer wieder auf die Kanzel steigen. In Erfurt hatte ihn der Rektor der Universität in seinem Talar feierlich vor der Stadt empfangen. Die Bibel in der Hand, umgeben von vielleicht 40 Reitern, hatte er sich vor Martin verbeugt und ihn mit herzlichen Worten willkommen geheißen. Die Begeisterung der Menschen verhalf der kleinen Reisegruppe denn auch zu manch festlichem Gastmahl, dem auch Petzensteiner nicht abhold gewesen war, wobei er sich im Unterschied zu Martin und vor allem zu Amsdorf nicht für einen besonderen Genießer hielt. Aber das Bier schmeckte ihm immer. Der sächsische Kurfürst behielt, so war Petzensteiners Eindruck, sein vielerorts verehrtes Landeskind stets im Auge, auch während ihrer Reise zum Reichstag. Friedrich der Weise hatte dafür gesorgt, dass Martin überhaupt nach Worms geladen wurde. Petzensteiner hatte das zunächst als Bedrohung empfunden, aber Schurff hatte ihm, nicht ohne seine Adlernase gewichtig in seine Richtung zu strecken und einen seiner Schnäuzer voraus zu schicken, erklärt, dass es ein weiser Schachzug war. Ansonsten hätte Luther ohne Anhörung in Abwesenheit verurteilt werden können.

„Wenn es mir gelingt, den Reichstag von der Wahrheit zu überzeugen, wird der Kaiser die Sache des Christentums in die Hand nehmen“, sagte Martin jetzt.

„Dann gibt es Hoffnung auf Veränderung in der Kirche! Sollen sie mich nur mit Fleiß verhören, solange es fromme, gelehrte, christliche Männer sind.“

Weder die kämpferischen Worte Martins, noch die verschlungenen Erläuterungen von Schurff machten es Petzensteiner leicht, an einen guten Ausgang ihrer Mission in Worms zu glauben. Es handelte sich hier um große Politik, und eins wusste er: Sich mit den Mächtigen anzulegen, war immer gefährlich.

„Und wenn nicht?“, gab Petzensteiner zurück.

„Ich lasse mich nur auf Grundlage der Bibel widerlegen. So wird man sich schon um gelehrte Theologen bemühen.“

„Ich meine, wenn es dir nicht gelingt, den Reichstag zu überzeugen. Was wird dann werden?“

Petzensteiners Frage ging in einer Fanfare unter. Weitere Stöße folgten. Sie hallten so laut über die Ebene, dass selbst Schurff sein Buch zuklappte und erstaunt zu den Türmen des Domes emporschaute, wo eine Gruppe Trompeter Aufstellung genommen hatte. Die Menschen vor dem Stadttor begannen zu jubeln, rissen die Arme hoch und skandierten:

„Luther! Luther!“ und „Hoch lebe Bruder Martin!“

Petzensteiner konnte die Rufe nicht in Gänze verstehen, aber er glaubte auch Sätze wie „Zeig es den Verrätern aus Rom!“ und „Gott gehört uns allen!“ zu hören.

Der Kutscher verlangsamte das Tempo. Gemächlich teilte der Wagen die Menge. So etwas hatte Petzensteiner noch nicht erlebt. Die Leute hier schienen geradezu den Verstand verloren zu haben. Adlige schwenkten ihre Hüte, einige warfen sie in die Luft, Handwerker waren in Arbeitskluft herbeigelaufen und klatschten in die Hände. Aus den Türen schaute allerlei Volk. Auch Weiber mit bedenklich freizügigem Dekolleté. Eine von ihnen schob sich durch die Menge und küsste Martin die Hand, andere versuchten einen Zipfel des Ärmels von seiner Kutte zu greifen. Die Menge verstopfte den Weg durch die Gasse. Ein Junge von vielleicht acht oder neun Jahren winkte auf der anderen Seite der Kutsche und sah Petzensteiner mit großen Augen an.

„Bist du der große Luther?“, fragte der Kleine.

Petzensteiner lächelte. Was für ein erhabenes Gefühl war es doch, verehrt zu werden, sogar von Menschen, die man gar nicht kannte. Er war dem Jungen, der barfuß durch eine Pfütze lief und erwartungsvoll zu ihm hochschaute, dankbar. Gerade als Petzensteiner seine Hand hob, um ihm gütig über das struppige Haar zu streichen, wurde der Junge von seiner Mutter am Arm herumgerissen.

„Dummkopf!“, schallt sie ihn.

„Das ist doch nicht Luther. Der sitzt auf der anderen Seite.“

Petzensteiner kam sich wie ein Betrüger vor. Er wäre vielleicht sogar rot geworden, wenn Zeit dazu gewesen wäre. Aber gerade kam der Wagen mit einem Ruck zum Stehen. Zwei Berittene hielten die Pferde am Zaumzeug und befahlen dem Kutscher, die Bremse zu ziehen. Den einen kannte Petzensteiner bereits, es war der Reichsherold, der die ganze Zeit vorausgeritten war. Der andere Berittene brachte sich in Positur und sprach zu den Neuankömmlingen. Seine Stimme tönte so laut, als stünde die Kutsche nicht unmittelbar vor ihm, sondern zuckelte noch immer auf die Stadt zu: „Doktor Martin Luther aus Wittenberg mit seinen Begleitern?“

Petzensteiner wusste nicht recht, ob das als Frage oder als Feststellung gemeint war. Die anderen offensichtlich auch nicht. Jedenfalls gab es keine Antwort aus dem Wagen.

„Seid Ihr Doktor Martin Luther aus Wittenberg? Vorgeladen zum Reichstag der ganzen Deutschen Nation?“

„So wahr ich hier sitze, der bin ich!“, antwortete Luther, woraufhin die versammelte Menge wieder zu johlen begann.

„Ruhe!“, schrie der Mann auf dem Pferd, das auf der Stelle tänzelte und den Kopf nach hinten warf.

„Und wer seid Ihr?“, fragte Martin.

„Ich bin der königliche Reichserbmarschall Ulrich von Pappenheim, der Befehlshaber des Reichsaufgebots. Als dieser fordere ich Euch auf, mir zu folgen.“

„Ich bin Hieronymus Schurff, Professor der Rechte zu Wittenberg. Sagen Sie bitte: Wohin beabsichtigen Sie uns zu führen?“

„Ich habe Anweisung, Euch zum Quartier der Habsburger, zum Bischofssitz zu bringen.“

„Dort residieren, wenn ich richtig informiert bin, auch die Abgesandten des Papstes?“

„So ist es!“

„Dann müssen wir Euer freundliches Anerbieten leider ablehnen.“

Schurff war wieder aufgestanden.

„Wir werden uns in unser Quartier im Johaniterhof begeben, unser Landesherr hat für uns Sorge getragen und uns dort einquartiert.“

Seine Stimme wirkte ruhig und fest.

„Die Päpstlichen treffen wir noch früh genug“, war aus der Kutsche Amsdorfs Grummeln zu vernehmen.

„Ihr solltet mir folgen. Der Erzbischof Albrecht von Mainz möchte Euch zuerst empfangen.“

Der Reichsmarschall wurde ungeduldig und seine Unruhe übertrug sich auf sein Pferd, das nun wieherte und sich mehrfach aufbäumte.

„Das ehrt uns sehr. Aber Ihr werdet verstehen, wir haben eine lange anstrengende Reise hinter uns. Und unserem Doktor steht nach theologischen Erörterungen gerade nicht der Sinn.“

Der Reichserbmarschall wurde jetzt sehr scharf: „Für mich ist die Anweisung des großen Mainzers bindend. Ihr folgt mir jetzt ohne weiteren Widerspruch.“

„Für uns ist das Schreiben Friedrichs des Weisen von Sachsen bindend und das seines Geheimrates, der uns in den Johaniterhof zitiert.“

Schurff tippte mit seinem Finger auf die Mappe vor sich.

„Reitet Ihr nur zum großen Mainzer!“, rief Amsdorf aus der Kutsche. „Wir fahren zum Johaniterhof.“

Auf diese Worte hin regte sich die Menge wieder: „Wir geleiten euch hin! Hier entlang!“ Der Wagen setzte sich in Bewegung und die beiden Berittenen wurden abgedrängt.

„Wir sehen uns wieder!“, rief Ulrich von Pappenheim.

„Vielleicht zum Essen im Johaniterhof?“, sagte Amsdorf und lächelte breit.

Petzensteiner schaute fasziniert auf sein Doppelkinn und erfreute sich wieder an den kleinen Wellen, die sich unter der Haut ausbreiteten.

Die Gassen waren voller Menschen. Sie fuhren gerade einen Hügel hinauf, vorbei an mehreren übereinander liegenden Reihen gewaltiger Felssteine. Die mussten zum Dom gehören, den Petzensteiner jedoch gar nicht in seiner vollen Größe sehen konnte. Dazu war er zu gigantisch in seinen Ausmaßen und die vielen Leute, die neugierig zu ihrer Kutsche hinüberschauten, versperrten ihm den Blick. Er würde genug Zeit haben, sich den Dom in den kommenden Tagen genauer anzusehen, denn er durfte Martin nicht zur Anhörung vor dem Reichstag begleiten. Schließlich war er nur sein Ordensbruder und kein bedeutender Gelehrter. Die Kutsche ruckelte weiter über das Kopfsteinpflaster.

„Was ist das Reisen doch für eine Zumutung“, stöhnte Martin neben ihm. „Eine Tortur für Arsch und Geist.“

In der Kämmerergasse hielt die Kutsche schließlich, und die vier Reisenden mussten sich durch das Menschenspalier hindurch drängen, um zur Herberge zu gelangen. Ein Priester stürzte aus der Menge auf die Gruppe zu und umarmte Martin so heftig, dass Petzensteiner einen Schreck bekam, weil er meinte, er könnte seinem Bruder etwas antun. Aber dann sah er, dass der Priester Tränen in den Augen hatte: „Verehrter Doktor Luther, Ihr seid es leibhaftig! Ich muss Euch berühren!“

Er umarmte Luther so fest, dass es Petzensteiner schien, er wolle ihn erdrücken. So standen die beiden einen langen Moment, und gerade als Petzensteiner Luther zu Hilfe kommen wollte, löste sich der Priester von ihm. Dabei sprach er leise und immer noch unter Tränen: „Ihr seid die Hoffnung aller rechtschaffenden Gläubigen. Bitte bleibt standhaft.“

Martin schien gerührt und gleichsam befremdet, nickte dem Gottesmann lächelnd zu und schob ihn dabei mit freundlichem Nachdruck zurück in die Menge.

Petzensteiner glaubte ein leises „Danke“ von Martin zu hören, aber er wusste, dass seinem Bruder solche Gefühlsausbrüche eher unangenehm waren. So emotional er selbst reagieren konnte, so sehr war er auf Abstand zu anderen Menschen bedacht.

„Ihr seid schon zur Reliquie geworden“, spottete Schurff.

„Eine einzige Berührung scheint die Leute selig zu machen.“

Eine Dienstmagd kam der Gruppe aus der Herberge entgegen und reichte jedem der Ankömmlinge einen Becher Wein. Der Wirt eilte herbei und prostete Luther zu.

„Nur das Beste für die hohen Gäste. Das ist ein prächtiger Riesling!“, sagte er, während er sich die Hände an einem Handtuch abtrocknete, das in seiner Schürze steckte. Nachdem er getrunken hatte, wischte er sich mit gespreizten Fingern den Schnauzbart.

„Ich hoffe, es schmeckt Euch, Doktor Luther. Der Wein wird hier in Worms und in der Umgebung angebaut. Und gutes Bier brauen wir auch. Im Kloster der Dominikaner. Oder haben Sie damit Probleme als Augustiner?“

„Beim Bier nicht, Herr Wirt!“, sagte Luther und gab dem Wirt den leeren Becher zurück.

„Es freut mich, Euch in meinem Haus zu haben! Ich hab zwar Eure Schriften nicht gelesen, aber ich weiß, dass Ihr gegen Rom seid. Wurde Zeit, dass diesen Blutsaugern mal einer die Stirn bietet!“

„Meine Kontroverse mit Rom ist allerdings weniger ökonomischer denn theologischer Natur.“

„Mag schon sein. Aber jeder lebt davon, dass er was verkauft – mein Motto.“

„Die Gnade Christi macht uns zu Brüdern, nicht die des Mammons – mein Motto.“

Der Wirt lächelte verschmitzt und verbeugte sich leicht vor Luther und den anderen:

„Meine Herren, bitte folgen sie mir in Ihre Zimmer. Wir bringen Sie im obersten Stock unter, da haben Sie etwas mehr Ruhe. Ich gehe voran, Herr Doktor.“

Und in Richtung Schurff und Amsdorf rief er: „Und Euch zeigt Marie die Stube.“

Dabei kniff er der beleibten Magd in den Hintern. Sie schrie kurz auf und nahm den beiden Gelehrten ihre Taschen ab. Martin blickte sich ein wenig verloren um.

„Keine Sorge, Euer Gepäck bringen die Burschen nach oben“, sagte der Wirt und wies mit einer einladenden Armbewegung Richtung Treppe.

Petzensteiner wusste sofort, was Martin fehlte.

„Geh nur schon vor, ich bringe dir dein Heiligstes.“

Petzensteiner lief zum Wagen zurück. Mehrfach wurde er von den vielen neugierig herumstehenden Leuten angesprochen, die wissen wollten, ob in der Herberge wirklich der berühmte Doktor der Theologie aus Wittenberg logierte. Er bejahte und griff sich rasch die Tasche, in der Martin seine Papiere, Bücher und Schreibutensilien verstaute. Dann lief er den anderen nach. Auf der Treppe hörte er den Wirt im ersten Stockwerk schnaufen:

„Die Herberge ist ja seit Januar zum Bersten voll. Als der geheime sächsische Rat Eure Ankunft avisierte, haben wir zwei Kammern freigemacht und die Leute umquartiert.“

Petzensteiner hastete die knarrenden Stufen hoch und erreichte fast gleichzeitig mit dem Wirt und Luther den zweiten Stock. Sie gingen in ein geräumiges Zimmer mit drei Betten. „Schön!“, sagte Petzensteiner.

„Welches Bett willst du haben, Martin?“

„Dieses ist das Eurige, Doktor Luther!“

Der Wirt zeigte auf ein in der hinteren Ecke stehendes Bett mit kunstvollen Schnitzereien am Kopfende. Petzensteiner steuerte auf das gegenüberliegende Bett zu. Bis gerade eben wusste er nicht, dass es sie überhaupt in solch einer Größe gab. Sein Bett in der Herberge hier war bestimmt doppelt so breit wie sein Lager in der Klosterkammer. Da hatte er seinen Brüdern daheim etwas zu erzählen.

„Ihr seid hier mit zwei Edelleuten aus Sachsen untergebracht. Ihr kommt ja auch dort her.“

„Das stimmt wohl.“

„Dann werdet Ihr Euch sicher gut verstehen. Für Euren Bruder haben wir eine Kemenate im Hof frei gemacht. Die hat zwar keine Fenster, aber dafür seid Ihr nahe beim Klosett!“

Petzensteiner trat enttäuscht vom Bett weg, das ihm so gefallen hatte, während Martin etwas ungehalten fragte: „Und wer sind meine Kammergenossen?“

„Es sind zwei sehr angenehme Edelleute, zwei kursächsische Beamte, Bernhard von Hirschfeld und Hans Schott von Oberlind. Sagen Euch die Namen nichts?“

„Das ist sehr unbequem für mich.“

„Alles mit dem sächsischen Geheimrat besprochen“, versuchte sich der Wirt zu rechtfertigen.

„Wo sind denn meine anderen beiden Begleiter untergebracht?“

„Gleich hier, nebenan. Ihr habt jederzeit Verbindung.“

Der Wirt zeigte auf eine Tür zwischen diesem und dem Nebenraum, was Martin zu beruhigen schien. Am Fenster stand ein großer Tisch, der würde Martin wohl als Schreibtisch dienen. Petzensteiner stellte die schwere Büchertasche darauf ab. Luther griff hastig hinein, holte das dicke Buch heraus und strich liebevoll über den roten Ledereinband. Petzensteiner wusste um die Bedeutung dieses Buches. Es war eine besonders schöne Ausgabe der Bibel, die ihr Vikar Staupitz seinem Bruder geschenkt hatte, als der an die Universität nach Wittenberg gegangen war. Seither konnte sich Luther nicht von diesem Buch trennen. Petzensteiner schaute aus dem Fenster auf ein Flachdach, über das hinweg er weit hinten die Türme und Dächer der Domanlage sah.

Dann steckte die Magd ihren Kopf durch die Zwischentür. Im Nebenzimmer hörte Petzensteiner Schurff und Amsdorf debattieren.

„Bring dem Herrn Doktor noch einen Krug frischen Wein“, rief der Wirt ihr zu und verließ die Stube.

Martin schaute Petzensteiner entschuldigend an: „Ich hätte gern mit dir zusammen logiert, aber unser Landesherr hat das alles wohl mit Bedacht arrangieren lassen.“

„Das mit der Kammer macht mir nichts aus!“, log Petzensteiner.

„Ich bin ja Askese gewohnt.“

In Wirklichkeit fühlte er sich sehr wohl zurückgesetzt. Schließlich war er als Begleiter seines Bruders erwählt worden, und nun war er nicht einmal gut genug, um mit ihm und den anderen zusammen zu wohnen. Er befürchtete, dass er in der Kammer hinten auf dem Hof von vielen Geschehnissen ausgeschlossen sein würde.

„Schau du dir jetzt deine Kammer an. Ich brauche Ruhe, denn ich habe Einiges zu notieren. Wir sehen uns zum Nachtmahl unten im Speisesaal.“

„Wann meinst du?“, fragte Petzensteiner.

„Ich schlage die neunte Stunde vor.“

Petzensteiner packte sein Bündel und zögerte: „Sag mal Martin, mir geht diese Begegnung mit dem Priester eben vor der Herberge nicht aus dem Kopf. Er war doch recht aufdringlich.“

Martin lachte: „Er hat die Gelegenheit genutzt und mir etwas zugeflüstert.“

„Etwas Geheimes?“

„Er sagte, er sei ein Anhänger von mir und gehöre zu einer Gruppe von Priestern hier in Worms, die längst schon die reformatorischen Gedanken lebten und predigten. Und er versicherte mich seines Beistandes, wann immer ich ihn brauche. Er ist einer der Domprediger.“

Petzensteiner nickte nachdenklich. Warum hatte der Priester das für nötig gehalten? Würde es in Worms so gefährlich werden?

„Ach ja, und rate mal, was er noch sagte?“, fragte Martin verschmitzt.

Petzensteiner zuckte mit den Schultern.

„Diese Stadt ist eine Schlangengrube.“

„Das ist aber kein Grund zur Freude“, sagte Petzensteiner und ging mit seinem Packen auf die Tür zu. Da klopfte es. Er öffnete sie einen Spalt breit. Vor ihm stand ein beleibter Mann und verbeugte sich: „Lieber Augustinerbruder. Ich bin Conrad Peutinger und möchte den verehrten Doktor Martin Luther, den ich in diesem Zimmer wähne …“ Weiter kam er nicht, denn Martin rief von drinnen: „Nur herein, mein lieber Mitverschwörer. Ich freue mich, dich hier zu treffen.“

Petzensteiner hieß den Besucher mit einer freundlichen Geste eintreten und half ihm aus seinem mit kostbarem Pelz besetzten Mantel.

Die beiden Männer umarmten sich und nahmen am Tisch Platz. Petzensteiner wusste nicht so recht, wohin mit sich. Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben die Tür. Falls noch mehr Besuch kam, würde er den Zerberus geben. Bestimmt war der Gast ein reicher Kaufmann, dachte er. Doch offensichtlich war er ein Gelehrter und ein sehr gewichtiger Politiker obendrein. Conrad Peutinger, so entnahm er dem Gespräch, hatte Martin das Leben gerettet, als er vor drei Jahren schon einmal zu einem Disput mit einem päpstlichen Kardinal in Augsburg erscheinen musste.

„Das Verhör war nicht ungefährlich“, erinnerte sich Peutinger.

„Ich konnte mich gegen die Finten der Kurie nur schützen, indem ich mich noch und noch auf die Bibel berief. Und so werde ich‘s auch diesmal tun“, sagte Luther und tat einen großen Zug aus seinem Becher.

„Ich befürchte, dass es hier in Worms keinen Disput geben wird. Die wollen sich nicht auf eine Diskussion mit dir einlassen, sondern dich lediglich verhören“, antwortete Peutinger besorgt, doch Martin schien ihm gar nicht zuzuhören. Die Erinnerung hatte ihn wohl noch fest in ihren Klauen:

„Revocco! Revocco! Revocco sollst du sagen, dieses eine Wörtchen nur!“

„Lieber Luther!“

Peutinger sprach jetzt lauter.

„In Augsburg habe ich dir noch zur Flucht verhelfen können. Hier werde ich das nicht wieder tun.“

„Jetzt kannst du dir so etwas nicht mehr leisten, du bist ja auch Berater des Kaisers.“

„So nahe bin ich nicht an ihm“, sagte Peutinger ruhig.

„Aber Besonnenheit, das ist mein Rat für dich, ist mitunter mehr wert als Sturm und Drang.“

„Jetzt klingst du wie Erasmus!“, rief Martin aus.

„Ja, den Erasmus von Rotterdam verehre ich.“

Petzensteiner stand auf und schenkte Martin noch einmal Wein nach. So würde er sich wieder beruhigen, hoffte er.

„Du bist doch dabei, wenn die Causa Lutheri verhandelt wird?“, fragte Luther seinen Gast.

„Gewiss. Und eines verspreche ich dir: Ich werde genaues Protokoll führen, damit die Wahrheit für alle Zeit erhalten bleibt.“

Während sich die beiden verabschiedeten und Petzensteiner Peutinger in seinen Mantel half, rief eine Stimme von draußen: „Kaum angekommen, steckt man schon die Köpfe zusammen.“

Die drei schauten sich verblüfft an. Die Tür wurde aufgerissen und ein schwer atmender, aber forsch dreinblickender Herr stand in der Kammer.

„Die Verbündeten aus Augsburg wollen auch in Worms gemeinsame Sache machen. Das überrascht mich nicht.“

Petzensteiner trat zur Seite, ging um den Neuankömmling herum und schloss hinter ihm die Tür. Den lautstarken Auftritt musste ja nicht das ganze Haus mitverfolgen. Der fremde Besucher schritt ohne Umschweife zum Tisch, warf seinen Mantel über einen Stuhl und setzte sich.

„Ich habe Euch doch nicht etwa bei wichtigen Vorabsprachen gestört?“, fragte er provozierend.

Peutinger fand als erster seine Sprache wieder: „Ich war gerade im Begriff zu gehen, verehrter Conrad von Gingen. Aber ich muss sagen, Eure Auftritte werden von Jahr zu Jahr eindrucksvoller.“

„Mit der Bedeutung eines Mannes steigt auch seine Wirkung. Nicht wahr, lieber Doktor Luther, das kennt Ihr doch? Und bitte, meine Herren: Conrad Albrecht von Gingen. Und der Vollständigkeit halber Geheimsekretär des Johann IV. von Leuchtenberg.“

„Wir haben Eure Arbeit als Geheimsekretär in Augsburg nachdrücklich erfahren dürfen“, konterte Peutinger.

„Ich bitte die Herren mich jetzt zu entschuldigen. Ich bin in den Bischofssitz gerufen.“

„Ihr habt Euch kräftig hochgedient, Peutinger.“

„Aufs Dienen verstehe ich mich nicht so gut wie Ihr. Aber ja, der Kaiser hat mich berufen.“

Peutinger verbeugte sich knapp und verließ rasch den Raum.

Petzensteiner setzte sich wieder auf seinen Stuhl neben der Tür. Was für ein unangenehmer Besucher. Erwartungsvoll schaute er zu seinem Bruder. Martin setzte sich ruhig dem Geheimsekretär gegenüber an den Tisch.

„Der Volksmund sagt ja, man trifft sich immer zweimal, verehrter von Gingen. Offensichtlich ist das die Wahrheit. Obgleich ich gestehe, dass ich manch einem Landsmann lieber nur einmal oder besser gar nicht begegnet wäre.“

„Lieber Doktor, ich komme nicht ganz freiwillig zu Euch.“

Von Gingen holte ein gesiegeltes Schreiben aus seinem Mantel. „Ich soll Euch diesen gemeinsam verfassten Brief von meinem Herrn, Johann IV. von Leuchtenberg und seinem Freund, Reichardt von Bayern, dem Burggrafen zu Amberg-Sulzbach, überbringen.“

Er schob den Brief über den Tisch.

„Man fordert Euch – zum wiederholten Male, darf ich hinzufügen – zur sofortigen Umkehr auf. Allerdings sähen es die beiden Herren gern, wenn man miteinander in Verhandlung träte. Ich darf Euch also versichern, dass das ein sehr wohlwollendes Schreiben ist.“

Luther hielt den Brief abwägend in der Hand und sagte dann: „Wenn ich mich recht an Eure Rolle in Augsburg vor zwei Jahren erinnere, dann möchtet Ihr die Forderung an mich sicher nicht so wohlwollend formuliert wissen?“

„Das ist richtig. Ich genieße das volle Vertrauen der beiden Herren und darf mich durchaus zu den Freunden des Reichardt von Bayern zählen, aber mir steht die Anklage gegen Euch viel konsequenter vor Augen. Eure Geringschätzung der kirchlichen Gewalt und die mangelnde Ehrerbietung gegenüber dem päpstlichen Schlüsselamt tun ihr Übriges. Da gibt es kein Vertun. Ich bin in diesen Fragen ganz mit dem päpstlichen Nuntius.“

Von Gingen stand auf und nahm seinen Mantel.

„Ich hoffe, dass ich auch meinen Herrn und den Reichardt noch davon überzeugen kann, dass mit unerbittlicher Härte gegen Häretiker wie Euch vorgegangen werden muss.“

Martin blieb sitzen und schien nichts erwidern zu wollen. Er schaute nur auf den gesiegelten Brief in seiner Hand. Von Gingen schritt ebenso schneidig wie er eingetreten war zur Tür und öffnete sie.

„Seit Augsburg habt Ihr die Zeit gut genutzt und habt den giftigen Odem Eurer Gedanken unter den Leuten verströmt. Aber verlasst Euch nicht auf den lauten Beifall des gemeinen Volkes. Das ist unberechenbar. Der Heilige Stuhl bleibt das Nonplusultra.“

Von Gingen hatte den letzten Satz mit bebender Stimme gesprochen. Er verließ das Zimmer und schlug die Tür hinter sich kräftig ins Schloss. Petzensteiner klebte fassungslos auf seinem Stuhl fest und konnte sich nicht rühren. Er blickte zu Martin hinüber, der mit dem Rücken zu ihm am Tisch saß. Martin schenkte sich Wein aus dem Krug ein und nahm einen kräftigen Zug.

„Sendungsbewusstsein ist eine gefährliche Sache.“

Petzensteiner fand endlich die Kraft aufzustehen und trat zu seinem Bruder an den Tisch. „Mir läuft es kalt den Rücken herunter.“

„Von Gingen scheint nur ein eitler Affe, aber hinterrücks wetzt er die Messer“, sagte Martin nachdenklich.

„Auch er hat die Zeit genutzt, um seinen Einfluss zu vergrößern. Schon bei meinem ersten Verhör in Augsburg hat er im Hintergrund die Zähne gefletscht und als Sozius des Erzbischofs von Mainz agiert.“