Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: LXL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

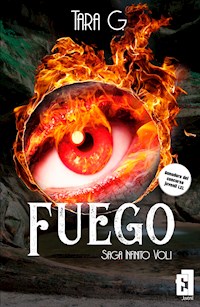

- Serie: Saga Infinito

- Sprache: Spanisch

Ada es una chica de dieciochos años que no acaba de encontrar su lugar en el mundo. Jonás, su único amigo, por el contrario, parece tenerlo todo bajo control. La vida de Ada cambiará sin remedio el día en que cumpla la mayoría de edad y sus padres le leguen la joya de la familia; una esmeralda que esconde mucho más de lo que a primera vista parece. El mundo, tal y como lo conoce Ada, dejará de existir. Desarrollará poderes y dones inconcebibles que la situarán en el epicentro de una batalla épica. En un bando, los seres humanos; en el otro, los infinitos, una especie inmortal que ha habitado nuestro planeta desde los albores de su creación. El encuentro con Feyrian, el líder de los infinitos, provocará un cisma en su escala de valores y difuminará la línea entre el bien y el mal. La supervivencia, la vida y la muerte, la amistad, la lealtad, conceptos tan ajenos hasta entonces para Ada, se convertirán en su existencia. Este cambio integral la acercará a lo desconocido, a aquello que siempre ha existido en la Tierra, oculto a los ojos de los que no quieren ver.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fuego

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos) Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Tara G. 2018

© Editorial LxL 2018

www.editoriallxl.com

04240, Almería (España)

Primera edición: septiembre 2018

Composición: Editorial LxL

ISBN: 978-84-17516-28-4

Para Arlet.

Siempre fue para ti, incluso antes de conocerte.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debería ir acompañado de una amable mirada o una mano en el hombro. Pese a ser una persona que se expresa más cómodamente por escrito que de cualquier otra forma, a todos y cada uno de los individuos que menciono a continuación ya les he expresado mi gratitud en persona. Sirva la siguiente lista como un mero recordatorio.

Esta novela no hubiera sido posible sin los cimientos que Escola d’escriptura Ateneu Barcelonés y, sobre todo, Laboratorio de escritura me ayudaron a consolidar.

El proceso de escritura requiere un espacio y un tiempo para llevarse a cabo. Agradezco a mis padres haberme concedido ambos en los primeros meses en los que se gestó la novela tal y como se conoce hoy. Gracias por no molestar a la loca de vuestra hija cuando se encerraba en el cuarto, por amor al arte, horas y horas a escribir.

Las historias, como las plantas, brotan a partir de semillas. Agradezco a Carol y Uri por regalarme una conversación, hace más de quince años, que ninguno de los dos recuerda, pero que para mí lo significó todo.

Àdam, gurdito, es la pasión con la que te tomas esta recién descubierta afición de tu tieta la que me devuelve de nuevo a la silla cada día para escribir más. Gracias por tus increíbles ideas para los libros que están por venir.

A Lali, Aida, María y Belén, sin vosotras la portada de Fuego tendría otro aspecto. Esos consejos furtivos en horas prohibidas. ¿Te gusta más así o así? Gracias por lidiar con mis dudas sin perder jamás la sonrisa.

Nieves y David, vosotros sois mi zona de confort. Gracias Nieves por tus consejos editoriales y por no permitir que mis pies se alejen de la Tierra.

No puede faltar Editorial Lxl en esta lista de gratitud. Confiasteis en Infinito cuando ni yo misma lo hacía. Habéis lanzado las páginas de esta historia al aire, por mí. Gracias, Noelia, por tus palabras positivas. Gracias, Angy, por ser mi primera fan.

Arlet, bichini, escribo por y para ti. Aunque me resulte imposible crear en tu presencia, porque acabas sentada en mi regazo, robándome el ratón inalámbrico, aporreando las teclas o golpeándote la cabeza con un escritorio que parece menguar cada día a tu lado, y aunque pierda la energía del día caminando tras de ti con la columna curvada como un signo de interrogación, eres tú la que cada noche, mientras descansas como un ángel, impulsas mis dedos sobre el teclado.

Edu, cariño, ninguna línea impresa de este libro existiría sin ti. Tú eres el único que siempre lo supo. Crees tanto en mí y con esa seguridad tan aplastante que junto a ti es imposible que a alguien no le crezcan alas. Gracias por tu amor incondicional, ternura y acertados consejos. Eres mi roca del río. El elemento impertérrito en esta vida cambiante. Eres mi Feyrian.

A todos los que aparecen en esta lista, mi más sincera gratitud, pero también a aquellos cuyo nombre no menciono. Cualquier anécdota o persona que se ha cruzado en mi camino ha tenido cabida en Fuego o aparecerá en los siguientes volúmenes de la saga. Gracias a la vida por ponerme delante personalidades tan variopintas y situaciones, a veces, inverosímiles que utilizar en mi historia.

Y gracias a ti, lector, por escoger Fuego como tu siguiente lectura. Es un honor.

1

Cuando el único pensamiento que ocupa tu mente es correr, el hecho de que tus piernas se muevan como si no estuvieran hechas para la gravedad de este planeta apenas te desconcierta. Solamente importa el ritmo, derecha, izquierda, y la senda. Galopas por un túnel de niebla; tan solo su centro aparece nítido en tu campo de visión. Es todo lo que necesitas para orientarte, para seguir huyendo a esa velocidad sobrehumana.

Tu perseguidor se acerca. Su aliento alcanza tu oreja. No te queda más opción que trotar, mover las piernas cada vez más rápido, aunque en lo más hondo de tu ser una voz consciente que ha sobrevivido al modo automático, al instinto, te susurre que esa velocidad es imposible, que tu cuerpo no lo soportará, que eres humano.

Pero no dejas de correr. No puedes. ¿Cien kilómetros por hora? ¿Doscientos? Te trae sin cuidado. Solo importa el viento frío que reseca tu cara, el hálito caliente que eriza tu nuca.

De pronto, caes sin haberte tropezado. Algo se ha desplomado sobre tu espalda. Giras, te enfrentas y luchas. Como tus piernas, tus manos no son de este mundo. Se aferran a la vida, arañan, empujan, golpean con una fuerza más allá de la humana. Pero tu oponente es más fuerte. Sus extremidades atenazan las tuyas contra el suelo, y su mirada, que te ensarta, amenaza con transportar tu lucidez a un estado de profunda inconsciencia. Te desgañitas y luchas en vano. Lo último que alcanzas a ver, antes de perder la cordura en el mar gris claro de sus iris repletos de pequeñas estrías rojas, es el verde fulgor de la esmeralda que se clava en tu cuello.

2

Otra vez aquel sueño. No era siempre el mismo. Sin embargo, la desesperación, la luz verde, los ojos... Esos elementos se repetían en cada uno de ellos. Eran tan reales... Vivía aquellos sueños desde el alma, con todo el espectro de mis emociones. Al despertar, me embriagaba una extraña sensación de paz. Mi corazón bombeaba lento y lejano, desconocido, como si fuera el de otro y no el mío. Con cada respiración, mi cuerpo se ensanchaba permitiendo un interior más amplio y la piel de mi pecho se tensaba como el cuero de un tambor, tañido desde dentro con cada latido. Tras un sueño de aquellos me sentía flotar, ajena al mundo y al presente. Me desperezaba feliz sin motivo, sonreía incluso, hasta que tocaba con mis pies desnudos el suelo y el mordisco del frío me hacía recordar de pronto quién era.

Ada. Dieciocho años. Rara. Solitaria.

Yo no me habría descrito así. En realidad, por aquel entonces no tenía muy claro cómo describirme. Esos dos adjetivos eran los que solía utilizar Jonás, mi único amigo, cuando intentaba explicarme por qué mi vida social era tan pobre.

Jonás.

Recordé que aquella tarde habíamos quedado y no pude evitar ponerme nerviosa.

Faltaban exactamente dos minutos para las seis de la tarde cuando me asomé con cautela a la ventana. Allí estaba. Parecía un espejismo observado a través de la cortina. Se apoyaba con desenvoltura sobre la farola, ajeno a mi meticuloso escrutinio. Jonás descruzó un brazo y se pasó los dedos por entre los rizos castaños con gracia. Ahuecó el leve tupé que se formaba entre sus sienes con un par de palmadas y se recolocó la cazadora de cuero mientras observaba su reflejo en la furgoneta aparcada tras de sí. Acercó la cara al vidrio y la estudió durante un instante. Desde la ventana de mi habitación solo podía imaginarme qué era lo que examinaba de su exótico rostro, cuáles de las líneas curvas o de sus formas afiladas ojeaba. En el rostro de Jonás, facciones dispares se fundían de forma natural: labios gruesos, nariz prominente y estrecha, ojos redondos de largas pestañas, mentón agudo con un hoyuelo en el extremo. Todos los rasgos se ensamblaban con un gusto tan sublime que podría invertir horas admirándolo en una fotografía.

Jonás volvió en un solo paso a su despreocupada postura contra la farola de forma tan limpia y rápida que pareció que nunca se hubiera movido. Él sabía que era guapo. Era algo obvio. Aun así, le gustaba aparentar indiferencia ante su aspecto físico, como si su atractivo hubiera florecido en contra de su voluntad. Jonás elevó la mirada y saludó hacia mi ventana con un ademán seco.

Me aparté de la cortina como un resorte.

Era febrero, domingo por la tarde y soplaba una fuerte ventisca del norte. El pueblo de Venon era célebre por sus severos inviernos. No llovía demasiado, aunque las corrientes que lo azotaban durante todo el año se agravaban con la bajada de temperaturas.

Venon poseía las playas rocosas más hermosas de los alrededores. Singulares formas y salientes dibujaban el perfil de la costa, esculpido durante siglos por el viento, cincelado por las olas. Pese a sus bellezas, el pueblo era casi un desconocido. El litoral de Venon era como la boca de un dragón dormido. Mientras no se despertara el viento, la ancestral belleza de sus playas de guijarros sobrecogía a cualquiera. Pero la crueldad de su clima había preservado el encanto de Venon.

El pueblo no tenía edificios altos ni apartamentos. Apenas un centenar de familias habitaban su superficie en casas unifamiliares de grandes parcelas. El terreno sobraba en Venon y era asequible. La aldea contaba con los servicios esenciales. Para caprichos algo más específicos, los habitantes debíamos desplazarnos hasta Tolca, la población cercana más grande.

En Venon tan solo había una cafetería. Ni siquiera tenía nombre. Sobre la puerta colgaba un letrero luminoso de color blanco con una taza humeante dibujada en el extremo derecho y la palabra «Cafetería» impresa en letra de palo. Debido al clima y a la falta de oferta del pueblo, aquella tarde el local se había convertido en una extensión del instituto. La mayoría de mis compañeros reían, gritaban apiñados en las pequeñas mesas, en la barra, apoyados en las paredes, como simios encaramados a la copa de un árbol. Jonás y yo cruzamos el umbral y nos adentramos en el caos. «Al menos estoy con él», pensé.

―Parece que nos han quitado la mesa ―me dijo Jonás mientras me agarraba una mano y me llevaba serpenteando por entre el apretujado mobiliario.

Nuestra mesa, o más bien la mesa de Jonás y de quien quiera que lo acompañara, era la que se situaba justo en el centro de la cafetería. Redonda, con capacidad para seis personas y a una distancia similar tanto de la barra como de la entrada y de los servicios, constituía el sol de aquella galaxia. Rosi, la camarera de las tardes, solía reservársela a Jonás a menos que el aforo estuviera completo. Aquella tarde era una de esas.

Rosi pasó a nuestro lado, sosteniendo una bandeja de vasos vacíos, y señaló con la cabeza hacia una pequeña mesa libre al final del establecimiento. Jonás se inclinó hacia ella, como un caballero ante su princesa, y le susurró algo al oído. Rosi, del mismo color que su nombre, huyó entre risas antes de tirar la bandeja al suelo, y Jonás, muy sonriente y con la mirada perdida, me estrujó tanto la mano que no pude reprimir un quejido. Me pidió perdón, lívido, sumamente preocupado. Hasta que no se aseguró de que no me había hecho daño, no proseguimos la marcha hasta la mesa del fondo.

A veces tenía esas salidas extrañas. Sus emociones viajaban en una montaña rusa: de pronto, estoico y sereno, se tornaba atractivo; si viraba a asustado, cambiaba a tierno. Su humor mutaba como un camaleón daltónico, pero no me importaba mientras estuviera conmigo.

Alcanzamos la mesa antes de que me diera cuenta. Jonás se quitó la cazadora en menos de un segundo y con la agilidad de un gimnasta. La prenda dibujó una filigrana en el aire y aterrizó a plomo sobre el respaldo de la silla de forma tan precisa que cualquiera habría pensado que lo tenía ensayado. La capacidad física de Jonás se situaba en el extremo opuesto de la torpeza, sobre todo en aquellas ocasiones en las que se encontraba rodeado de un público en su mayoría femenino.

Sentada de espaldas a la clientela del bar, no podía ver aquello que tanto llamaba la atención de Jonás. Observaba con fijación aquí y allá. De repente, detenía sus ojos de color miel sobre un objetivo y, tras unos segundos, apartaba la vista con rapidez para detenerla a unos metros y mirar lo que fuera con igual intensidad. Jonás acechaba como un felino a su próxima presa. Imaginaba qué clase de caza tenía en mente, alguna con actitud delicada y larga melena rubia. Un clon de Rebeca, su exnovia.

―¿Sabes algo de Rebeca? ―le pregunté, intentando llamar su atención.

―¿Por? ―me dijo con la vista aún perdida más allá de mi cabeza―. ¿Ha vuelto a decirte algo?

Rebeca estaba más tranquila últimamente, y me sorprendía. Negué con la cabeza y me encogí de hombros, obligándolo con mi silencio a mirarme. En lugar de hacerlo, levantó un brazo y miró a Rosi, que esquivaba como podía a los clientes, aglutinados y esparcidos sin concierto por las zonas de paso de la cafetería. La camarera asintió como respuesta a la vez que realizaba malabarismos con una bandeja repleta de vasos y tazas colmados de líquido.

―No te molestará más ―me dijo Jonás aún sin mirarme―. Tuve una conversación con ella.

―¿Hablaste con ella sobre mí?

Sabía que la relación de ambos había acabado por mi culpa, o por culpa de los celos que Rebeca me tenía; algo absurdo, teniendo en cuenta su aspecto y el mío. Desde entonces me martirizaba.

Jonás asintió y elevó de nuevo la mano, moviéndola con insistencia. Detesté de pronto la manía de Jonás de vestir siempre, calentara el sol o nevara, camisetas de manga corta muy ajustadas, y aparté la vista a regañadientes del bíceps que enarbolaba. Me cubrí media cara con el cuello de cisne de mi suéter de lana marrón e inhalé, de paso, la esencia de canela que me había vaporizado antes de salir de casa. De repente, el tufo a mantequilla y a café del local me estaba aturdiendo hasta la náusea. Jonás bajó el brazo de golpe y bufó hinchando sus labios.

―Ada, escóndeme ―me susurró mientras tendía medio cuerpo sobre la mesa―. Hablando del rey de Roma...

Rebeca y sus amigas acababan de entrar a la cafetería. Tuve que realizar una torsión realmente incómoda para comprobarlo. Aún meditaba de qué forma podía ocultar yo a Jonás, teniendo en cuenta su tamaño y el mío, cuando este interrumpió mis pensamientos:

―¿Sabes qué? ―me dijo―. Mejor me voy a pedir a la barra. Con un poco de suerte, se quedan en alguna mesa de la entrada y no nos ven. Te pido lo de siempre. Ahora vengo. ―Me guiñó un ojo y desapareció antes de que pudiera objetar o añadir algo.

Me giré con dificultad y busqué a Rebeca por el local, sin éxito. La multitud había engullido su melena rubia. Tras la silla que acababa de abandonar Jonás, Greta Garbo, o su retrato en blanco y negro, sonreía con elegancia. Cejas pintadas, pestañas postizas, casquete de perlas. «¿Cómo habría lucido esta mujer sin artificios?», me pregunté.

La primera vez que entré en la cafetería, recuerdo haber pensado que el local era enorme. Claro que, por aquel entonces, yo medía unos cuantos centímetros menos que ahora. Jonás y yo teníamos unos once años y paseábamos por la calle principal del pueblo cuando una nube negra que venía amenazándonos desde primera hora de la mañana decidió descargar su contenido. Ninguno de los dos llevaba paraguas, por lo que, sorprendidos por el temporal frente a la puerta de la cafetería, no nos quedó otro remedio que entrar.

Entre las monedas que encontró Jonás en su bolsillo del pantalón y las vueltas de comprar el pan que yo guardaba en mi calcetín izquierdo para emergencias, juntamos para un refresco de limón. Nos lo tomamos en la barra, con dos cañas, asustados y aupados a unos altísimos taburetes como un par de agapornis.

En aquella ocasión nos rodeaba un grupo bastante pobre pero intimidatorio de chicos jóvenes, estudiantes de último año de instituto que gritaban y reían mucho. Recuerdo haber observado los retratos en blanco y negro que decoraban las paredes de la cafetería: imágenes de clásicas estrellas de cine, todo sonrisas y tristes miradas. Recuerdo quedarme absorta en ellas, impactada por la certeza de que estaban muertas. Jonás sorbía el refresco a mi lado, con la cara enterrada en el vaso, mientras el grupo de chavales reía aún más alto. Empujó el vaso por la barra hasta que una de las pajitas alcanzó mis labios. Sorbí las últimas gotas y saltamos de los taburetes. Jonás cogió las dos cañas del refresco y nos marchamos de la cafetería dejando un rastro de limonada. Aún guardo en el cajón de mi mesita aquella pajita de extremo mordisqueado, no sé si por mis dientes o por los suyos, y en mis recuerdos, la promesa que hicimos bajo las últimas gotas de lluvia: no volver a la cafetería nunca más.

Me fue imposible localizar a Rebeca entre el gentío. El establecimiento rebosaba de caras conocidas, personas que llevaban cuatro años estudiando conmigo y que ahora ni sospechaban que me encontraba sentada allí sola... «Aunque, en realidad, no estoy sola; he venido con Jonás», pensé. Tras su silla vacía, Greta Garbo me observaba con sonrisa triste, lejana, desde otra época, desde la vida. Si no fuera porque ella era preciosa, habría pensado que observaba un espejo.

Contemplé, de pronto, mis manos menudas. Los diez dedos de siempre, cortos y delgados. El estallido de risas guturales que se desató en la mesa de al lado me recordó aquella primera vez en la cafetería. Habían pasado años, pero seguía sintiéndome insegura... Mis manos parecían las de una niña... Un grupo de amigas gritaba a mi espalda como sopranos afónicas, pletóricas por reencontrarse tras la insoportable ausencia de un día... Mis uñas estaban cortas y sin pintar, pero arregladas... Dos chicas de otra mesa observaban la espalda de Jonás mientras este pedía en la barra y comentaban la fantástica forma en que acababa… Todas mis uñas estaban limpias, menos el índice derecho... Limpié con vehemencia la suciedad y sujeté entre un par de dedos la esmeralda que pendía de mi cuello. Acaricié las suaves aristas pulidas del verde rombo mientras hinchaba mis pulmones hasta no poder más. Adoraba mi colgante. Era el regalo que mis padres me habían hecho para mi dieciocho cumpleaños. La gema formaba parte de mi familia desde hacía décadas. Había sobrevivido a más de tres generaciones, que ellos supieran, y ahora descansaba cerca de mi pecho.

La primera vez que me percaté de su existencia tenía cinco años. Rebuscando en el cajón de la ropa interior de mi madre alguna prenda cargada de blonda que me permitiera simular el velo de una novia, hallé un delgado estuche rectangular, forrado por un finísimo terciopelo verde botella. Lo abrí con excitación contenida, convencida de que aquello no podía ser otra cosa que un tesoro.

Desde entonces, de vez en cuando, mis pasos me llevaban hasta la habitación de mis padres y mis dedos al tirador de oro cromado que liberaba la joya. Abría con cuidado la pequeña caja que la protegía y contemplaba la gema de forma casi reverente. Entonces, aún no conocía su frío tacto y el delicado peso sobre mi garganta. Jamás la tocaba ni la extraía. Lo más cerca que mi piel había estado de la esmeralda hasta mi pasado aniversario había sido el blando lecho de satén sobre el que descansaba. Nunca le mencioné a mi madre mis furtivas escapadas a su cajón de la ropa interior ni el hallazgo que me mantenía apegada a la costumbre de regresar a él. Un par de semanas atrás, cuando destapé el papel de regalo y las yemas de mis dedos rozaron la familiar textura del terciopelo, apenas pude contener las lágrimas.

—Hola, Ada. —No me hizo falta girarme para reconocer la voz de pito que hablaba a mi espalda—. Me puedo sentar, ¿verdad? —continuó diciendo.

Sin esperar respuesta, Rebeca se sentó en la silla que Jonás había dejado libre hacía tan solo unos minutos. Cruzó los muslos con diligencia y desplegó, con un golpe seco de cuello, una cortina de lacio pelo platino desde el pecho hasta la espalda, como una sirena fuera del agua. Pensé que Jonás y Rebeca hacían una pareja estupenda.

—Me encanta tu collar. ¿Es nuevo? —me dijo, todo sonrisas.

Su voz sonaba más cantarina de lo normal, falsamente amable. De pronto, me apetecía contemplar una sonrisa sincera, aunque fuera triste, pero la cabeza de Rebeca no me dejaba ver a Greta Garbo.

—Sí. No —le dije—. ¿Qué quieres, Rebeca?

—¡Qué directa! —rio, aunque sonó como el cloqueo de una gallina. Repasó con la vista las sillas vacías alrededor de la mesa—. ¿Estás sola? —añadió sin ocultar la satisfacción en su mirada.

—No —le contesté—. Estoy con Jonás.

—Y... ¿Jonás sabe que has venido con él? —me dijo.

Parpadeó con fingida inocencia. Seguí la mirada de Rebeca hasta la barra, sobre la que se apoyaba Jonás. Sujetaba en una mano un refresco de naranja y en la otra mi chocolate blanco caliente, seguramente frío a esas alturas. Frente a Jonás, una chica hablaba con entusiasmo, la misma que minutos antes había contemplado boquiabierta junto con su amiga la parte trasera del cuerpo de mi amigo.

Rebeca se apartó un mechón de la frente con un grácil gesto e inclinó la cabeza, como una gama sorprendida en su pastura. Descubrió, tras sus labios carmesí, una lustrosa hilera de pequeñas y romas piedras de río.

—En realidad, he venido a hacer las paces —me dijo.

—Se nota —me mofé.

—Lo digo en serio. Creo que fui injusta contigo —reconoció. Sus ojos brillaron intensos. Me repasó de arriba abajo y añadió—: Al fin y al cabo, no tenía ningún motivo para estar celosa.

Jonás había dejado la taza de chocolate en la barra y con la mano recién liberada pulsaba veloz la pantalla de su móvil. Besó la mejilla de la chica durante más segundos de los que me parecieron necesarios mientras acariciaba su mano con una delicadeza insólita en él. Volví, incómoda, la vista a Rebeca demasiado tarde para esquivar los brazos que se lanzaron a mi cuello. El repentino abrazo de la chica me acabó por noquear.

—Siento mucho por lo que te he hecho pasar estos últimos meses —me susurró al oído, agarrada con firmeza a mis hombros.

—Está bien, Rebeca —le solté incómoda, sin saber muy bien qué decir—. No pasa nada.

Giré como pude la cabeza, buscando a Jonás. Se dirigía hacia nuestra mesa con las dos bebidas y un gesto de satisfacción en los labios. En cuanto reparó en nosotras, frunció el ceño y ladeó la cabeza a modo de interrogación. Le contesté poniendo los ojos en blanco.

—Gracias, Ada —soltó Rebeca, deshaciendo el abrazo por fin—. Pasadlo bien.

Se levantó con presteza y desapareció como una centella, sin dejar más rastro que el tufo de su carísimo perfume.

—¿Qué ha sido eso? —me preguntó Jonás mientras tomaba asiento en la silla recién liberada.

—No tengo ni idea —admití.

Coloqué un par de rizos pelirrojos tras mis orejas que con el abrazo se habían desprendido de mi coleta mientras Jonás empujaba la taza hacia mí.

—Marchando un chocolate blanco calentito para la dama... ¿Sabes qué? Acabo de hablar con una chica que va con nosotros a clase. No la había visto en mi vida.

—Lo sé. Os he visto —le dije.

Ceñí mis manos a la taza con la intención de calentarlas, pero el chocolate estaba frío.

—Por cierto —Jonás alargó un brazo hacia la unión entre mis clavículas y palpó el grueso jersey de lana. Contuve la respiración mientras su índice se deslizaba con delicadeza por la base de mi cuello—, ¿dónde está tu collar?

Me llevé la mano a la garganta, sin importarme darle un manotazo a la de Jonás. Palpé, froté, reseguí el cuello en busca de algo... La cafetería, Jonás, los gritos de los compañeros de instituto... Todo dejó de tener contornos para fundirse a blanco. Un blanco denso, asfixiante. El vacío.

Me levanté de golpe y examiné de un rápido vistazo las cabezas del bar. No había ni rastro de Rebeca.

Pasé por encima de mi silla, que se encontraba tirada en el suelo. Oí que Jonás gritaba algo a mi espalda mientras me dirigía a grandes zancadas hacia la salida.

3

Hacía días que las ventiscas habían desnudado por completo las copas de los árboles y barrido su caduco rastro de las calles. Sin embargo, una hoja de álamo sobrevolaba la avenida principal de Venon. El vendaval hinchaba su nervadura y dibujaba con ella eses en el aire. Aquella hoja había conseguido aferrarse a la rama mientras las marchitas se iban desprendiendo una a una. Pese a haber soportado el embiste durante jornadas, aquella noche de invierno había caído de todas formas. La hoja flotaba unos metros por encima del asfalto, sola pero henchida de orgullo. La última de su clase.

Me detuve con las manos en las rodillas mientras recuperaba el aliento. Con cada bocanada de aire, un pinchazo perforaba mis pulmones. Llevaba más de dos minutos corriendo sin descanso y, hasta el momento, no había dado con Rebeca. Sabía que la hallaría junto con Ruth y Mónica, sus amigas; una trinidad más sólida e inseparable que la católica. A esas alturas, las tres se estarían riendo de mí después de haber arrojado la esmeralda a una alcantarilla. Respiré hondo y alejé los pensamientos negativos de un plumazo. No eran productivos, y debía volver a concentrarme en la búsqueda. Rastreaba las calles en pos de tres cabezas rubias. Las amigas lucían unas melenas tan rubias, lisas y brillantes que, a plena luz del día, parecían unas trillizas albinas. Pese a la quemazón de los pulmones, seguí corriendo. Con cada minuto, las probabilidades de encontrarlas y de volver a sentir el reconfortante peso de la esmeralda sobre la base de mi cuello se escapaban calle abajo, igual que el viento que adhería el abrigo a mi cuerpo.

De pronto, el motor de un coche arrancó al final de la avenida y caí en la cuenta. Estaba perdiendo el tiempo intentando localizar a las tres amigas. Debía buscar el coche amarillo de Rebeca. Por supuesto que habrían ido en coche. Si el robo respondía a un plan mínimamente preparado, por muy burdo que este fuera, desde luego que habrían pensado en el coche para agilizar la huida.

Con los latidos algo más calmados, dirigí mis pasos hacia una gran zona de aparcamiento situada a dos calles de allí, en dirección a la cafetería. Y en efecto, aparcado en batería bajo la solitaria luz de una farola, relucía el escarabajo amarillo de Rebeca.

Me obligué a realizar un último esfuerzo. Las luces de posición del vehículo se iluminaron de golpe mientras se quejaba el motor de arranque. Pateé el asfalto con más energía. Con los labios separados, aspiraba bocanadas de aire frío que me secaban la lengua y el paladar. En una zona intermedia entre la nariz y la boca, un punto de presión se hacía sentir más intenso con cada inhalación.

Frené de golpe contra el coche, justo cuando este iniciaba la marcha. Me estampé con ambas manos contra el cristal del piloto a tiempo de observar la expresión de puro terror de Rebeca mientras detenía en seco el vehículo. Pese a boquear colorada como un salmonete fuera del agua, no pude evitar regocijarme. Golpeé el vidrio con los nudillos y esperé a que Rebeca bajara la ventanilla.

—Devuélveme lo que me has quitado —le dije sin más.

La chica intentó mantener la calma, pero en sus ojos azul oscuro brilló un atisbo de vacilación. De pronto, soltó una risotada que se triplicó al instante. Aquellas tres voces de pito empastaban entre ellas como el coro de ratas de una película de dibujos animados.

—¿Qué te he quitado, Ada? ¿La dignidad? —Realizó una pausa dramática mientras sus amigas se regocijaban—. Mírate, estás toda sudada. ¡Qué asco! No te apoyes ahí.

Utilizó el antebrazo para empujar más allá de la ventana mis dedos, que rozaban la tapicería del interior de la puerta. Mónica y Ruth cacarearon al unísono. Esta vez desafinaron un par de notas. Sonreí, inspiré profundamente y permití que los quejidos de Rebeca pasaran de largo, sin lograrlo del todo.

—¿Recuerdas ese colgante que te ha parecido tan bonito antes en la cafetería? —espeté con los ojos clavados en los de la chica—. Acaba de desaparecer, justo después de que te marcharas. Devuélvemelo.

Rebeca estiró las comisuras de los labios con suficiencia y buscó la mirada de sus dos amigas. Primero la de Ruth, que se sentaba en el asiento del copiloto, y luego la de Mónica, cuya parte superior del cuerpo asomaba por entre los sillones delanteros. Las tres se veían idénticamente estupendas: vestidos cortos, abrigos de paño, zapatos de aguja con plataforma delantera. Supuse que aquellos conjuntos no eran de Venon. Dudaba que se vendiera esa clase de ropa en la única boutique que había en el pueblo. Me imaginé la visión que las chicas tendrían de mí misma, con el matojo rojizo que me nacía del cuero cabelludo, sudado y pegado a la frente, exhibiendo un semblante de profundo agotamiento y vistiendo «la gran barca azul», como a Jonás le gustaba llamar a la parka que más me abrigaba y mejor escondía mis inexistentes curvas.

—¿Te refieres al pedrusco verde? Yo no lo tengo. Y lo de bonito solo lo he dicho por cumplir.

Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas de las manos. Pese a haber dejado de correr hacía ya unos minutos, mi corazón martilleaba con tanta potencia que lo sentía cabalgar como un pura sangre bajo mi pecho.

—Si lo prefieres, podemos acercarnos a la comisaría y acabar de discutirlo allí —le dije. No permitiría que se marchara a casa sin recuperar primero la esmeralda.

—Yo contigo no voy a ningún lado. No tengo tu piedra y punto. A lo mejor se te ha caído sin darte cuenta y está tirada en el suelo de la cafetería.

Titubeé por un instante, hasta que el repentino ataque de tos de Ruth reafirmó mis sospechas.

—Rebeca —la amenacé—, no me obligues a entrar ahí dentro y buscar yo misma el colgante.

Ruth y Mónica cruzaron una mirada aséptica mientras la de Rebeca seguía clavada en la mía. Tras el desafío de sus ojos, algo titilaba inestable. ¿Arrepentimiento quizás? ¿Rebeca barajaba la rendición?

—Vámonos ya —añadió Mónica desde el asiento trasero—. Déjala aquí plantada.

La ex de Jonás ignoró, aparentemente, el comentario de su amiga sin apartar la mirada de mis ojos y sin inmutar su fingida calma.

—Me parece... —comenzó a articular Rebeca mientras elevaba la ventanilla hasta la mitad— que ver a Jonás hablando con otra te ha trastocado. —Giró la llave hacia la derecha y metió la primera marcha—. Me sabe mal por Jonás, la verdad —continuó diciendo—. Le espantas a todas las tías. Pareces un trol, babeando todo el día por él. —Las risas de Mónica y Ruth se oían lejanas, como si se encontraran a kilómetros de distancia—. A ver si te das cuenta de una vez por todas —continuó diciendo— de que va contigo por pena.

—¡Cállate!

En su mirada ya no titilaba nada, y sus palabras, como puntas de lanza, se clavaban afiladas entre mis costillas, directas al corazón. Oprimí la mandíbula con fuerza, incapaz de serenarme. Una llama ardía imperiosa en el interior de mi cuerpo. A aquellas alturas ni siquiera importaba lo que decía Rebeca. El daño ya estaba hecho.

De repente, el escarabajo amarillo salió despedido a toda velocidad dejándome atorada en el asfalto del aparcamiento mientras flameaba como una tea. Mi interior reverberaba, amenazaba con doblegar mi débil estructura ósea, la fina cobertura de mi piel y mis delicados músculos como el tallo de un junco bajo la fuerza natural e inevitable del río.

De forma tan abrupta como había arrancado, el vehículo se detuvo a unos metros de distancia. De la ventanilla brotó un estilizado brazo con parsimonia. Justo cuando pensaba que el dedo anular de Rebeca se elevaría a modo de perfecta despedida, algo ligero y fino se soltó de su mano y colgó vacilante como un péndulo. Un destello esmeralda brilló al final de la cadena de plata a la vez que tres voces de pito reían con ganas. Las ruedas chirriaron de golpe, llevándose al trío y la joya de mi familia a una velocidad pasmosa.

Corría a ciegas porque las lágrimas me nublaban la vista. El intenso viento que bufaba de cara no me retenía. No podía. Ya no sentía dolor en las piernas ni rigidez en los pulmones. El corazón ya no martilleaba y mi interior no vibraba. Me envolvía la quietud. En mi mente solo había dos faros rojos que empequeñecían. Y correr. No parar. Tropecé con algo rígido. Caí de forma aparatosa al suelo. Sin dolor. Limpié mis ojos y observé una piedra del tamaño de una manzana sobre el asfalto. La agarré sin pensarlo. Pesaba mucho menos de lo que parecía. El coche apenas era un punto amarillo al final de la calle. Y de pronto, un aullido desgarró la quietud de la noche, nacido del fondo de mi garganta. Elevé la piedra por encima de mi cabeza y la arrojé con todas mis fuerzas mientras volvía a gritar, rasgándome un poco la faringe.

Una hoja de álamo que volaba impelida por el viento chocó contra mi rostro. Una de sus aristas se me clavó en un ojo, cegándome. Oí un grandioso estruendo metálico, seguido de un chirriar de ruedas. Me froté la cara con frenesí, destrozando la hoja en mil pedazos que las lágrimas adherían a mis mejillas.

Abrí los ojos de nuevo. La noche estaba borrosa. A tres manzanas de donde me hallaba, un coche amarillo se encontraba detenido en diagonal en el centro de la carretera. A la altura de la matrícula trasera, algo oscuro arrugaba hacia adentro la carrocería como el botón que tachona el centro de un cojín. Parecía una piedra... del tamaño de una manzana. Estaba perpleja.

El suelo comenzó a mecerse bajo a mis pies. La luna y las farolas se oscurecieron. La cabeza me daba vueltas. Advertí a mi derecha una figura que me observaba, aunque ignoraba desde cuándo. Ocultaba sus manos en los bolsillos de una chaqueta de cuero, permitiendo que el temporal le revolviera el tupé. Lo último que alcancé a ver antes de que todo se tornara negro fueron un par de ojos de color miel que me observaban con intensidad.

4

Percibí un turbador aroma a pan tostado, seguido por un aguijonazo de hambre tan espantoso que me hizo quebrar de golpe el lacre de legañas que sellaba mis párpados.

Me froté los ojos estirándome como un gato mientras intentaba recordar la última vez que había llenado mi estómago. Por mi mente bailaban imágenes de distintos alimentos cuyo recuerdo me hacía crujir las tripas como el motor de un tractor. El hueco enorme de mi estómago rugía al recordar las salchichas con salsa de tomate del mediodía. Tronaba al evocar la esponjosa textura del bizcocho de manzana que había servido mi madre como postre. Sollozaba ante el apetitoso efluvio que emanaba de la taza de chocolate blanco caliente...

Di un respingo y aparté como pude algo que me mantenía retenida en posición horizontal. Me hallaba medio incorporada en mi propia cama, con las sábanas hechas una bola informe a los pies de la misma. La mano derecha se me escapó de forma casi inconsciente hasta la base del cuello. La esmeralda se apoyaba delicada sobre la hendidura hallada entre mis clavículas. ¿Habría sido un sueño?

Creía haber corrido mucho, hasta sobrepasar mis límites físicos, pero no me sentía cansada ni con agujetas. Tampoco me dolía el brazo o el hombro, aunque recordaba haber lanzado una roca con fuerza. Mi famélico estómago se plegó en un complicadísimo nudo marinero al rememorar ese último episodio. Y Jonás lo había presenciado. Algo había visto. Busqué a tientas el móvil sobre la mesita de noche y empujé accidentalmente con el dorso de la mano algo frío y duro.

—¡Epa! Cuidado, nena, que lo tiras. Sabía que el olor a tostadas recién hechas te devolvería a la vida.

Mi madre había acercado la silla de ruedas del escritorio hasta la mesita de noche y se encontraba sentada sobre ella. Pese a la penumbra de la habitación, observé con claridad el plato que sostenía con cuatro rebanadas de pan embadurnadas de mantequilla y mermelada de frambuesa. Me apoderé de la más grande y comencé a devorarla como si llevara días sin comer. Quizás, así era.

—¿Cuánto he… dormido? —balbuceé mientras masticaba.

—Más de trece horas. ¿Cómo te encuentras?

Chupé los restos de mermelada del pulgar derecho con voracidad evitando que un grumo de almíbar se deslizara dedo abajo. Observé a mi madre, iluminada parcialmente por las franjas de luz que se filtraban por entre las rendijas de la persiana. Pese a que las manecillas del reloj de la mesita apenas pasaban de las siete de la mañana, la mujer lucía un aspecto de lo más acicalado. «Igualita que yo», pensé con ironía tras contemplar mi propio reflejo en el espejo de la pared. Agarré otra tostada y di buena cuenta de ella, esta vez de forma lenta, saboreando cada bocado antes de engullirlo.

—Me encuentro bien. Supongo que necesitaba dormir —le dije con la boca llena.

No tenía ni idea de cómo había llegado hasta la cama. Y me sorprendía ver a mi madre tan tranquila. En teoría, me había desmayado. Eso tendría que haber hecho saltar sus alarmas maternales. Debería estar como mínimo preocupada. O incluso enfadada. En vez de eso, me sonreía con franqueza a menos de un metro de la cama, luciendo un recogido de lo más ensortijado, que cualquiera diría que le acababa de elaborar un peluquero, y vistiendo un conjunto de blusa y chaqueta de punto que no le había visto llevar nunca.

—Eso dijo Jonás —me contó mientras sonreía con suficiencia.

—¿Qué? ¿Jonás? ¿Cuándo?

—Ayer —me respondió muy tranquila—, cuando te trajo. Creía que me iba a dar algo. Te llevaba en brazos, dormida. Lo primero que pensé es que te habías desmayado.

Forcé una sonrisa, sin importarme los restos de comida que se pegaban al esmalte de mis dientes. Mi madre frunció la frente y me tendió una servilleta de papel.

—¿Y qué te dijo Jonás que me había pasado? —le pregunté mientras me limpiaba el mentón e intentaba fútilmente enmascarar mis palabras tras un halo de indiferencia.

—Dijo que te habías quedado dormida encima de la mesa de puro cansancio. —Negó la cabeza con gesto experto—. Cariño, deberías ir siempre descansada a una cita. —Parpadeé perpleja—. Me da igual que seáis amigos de toda la vida —continuó diciendo— y que os hayáis duchado juntos de pequeños. Ahora ya tenéis una edad. Tienes que estar siempre preparada. El amor lo puedes encontrar en cualquier parte. Además, me dirás que no es guapo...

—¡Marcia! —le solté—. ¡Que podría ser tu hijo!

—Bueno, de eso se trata. Mi hijo político. —No pude evitar poner los ojos en blanco—. Si no hubieras estado babeando sobre su brazo, habrías visto lo guapo que estaba mientras te sostenía. Parecía todo un caballero de los de antes. Te subió hasta tu habitación y te dejó en la cama con una delicadeza... Y tú, con la boca tan abierta que te habría cabido un pie, con zapato y todo.

Machaqué entre las mandíbulas el primer mordisco de la tercera tostada y, justo en ese momento, recordé que mi madre se llamaba Marciana, pese a haberse hecho llamar Marcia desde muy joven.

Bastantes años atrás, jugando a pelota en el jardín trasero de un restaurante de Tolca, la población más grande de los alrededores de Venon, rasgué el bajo de mi vestido nuevo, un traje blanco de lino que, en mi imaginativa mente infantil, fingía haber heredado de una princesa muerta. Su temprano fallecimiento había convertido la prenda en mortaja y, tras siglos de desventuras, había servido para cubrir cuerpos de otras niñas con idénticos y fatídicos destinos, hasta que llegó a mí. El destrozo del vestido había acabado con la terrible maldición. «Mejor el vestido que yo», le dije entonces a mi madre. Pero su estrecha mente adulta fue incapaz de comprender.

Mientras mi abuela intentaba revertir el desastre ensartando imperdibles por el dobladillo, me explicó la historia de mi madre. Me dijo que el día en que cumplió diez años, sus padres le regalaron la bicicleta más espectacular que jamás se hubiera visto por el vecindario. Mi madre la descubrió a los pies de la escalera, en el porche, justo antes de ir a clase. Era roja, brillante, con una cesta metálica en la parte delantera y el sillín y los puños de cuero blanco y reluciente. Mis abuelos le habían atado una cinta azul a modo de lazo. El aspecto que ofrecía era simplemente espectacular. Mi madre les rogó a sus padres que le dejaran llevarla a clase para poder mostrársela a sus amigos. Algo reticentes, finalmente accedieron, haciéndole prometer que durante la mañana la aseguraría en el interior del colegio.

Aquel día de clase se le hizo interminable. Los minutos le parecieron eternos. Fantaseaba con que el final de las clases llegara pronto para poder montar la bicicleta nueva. Mientras los profesores daban las lecciones, ella soñaba con pedalear hasta el riachuelo que se encontraba tras su casa, subir la loma y alcanzar la cascada que hasta entonces solo había visto desde la ventana de su habitación. Era mayo y, ese día, el clima era perfecto para la pequeña excursión que imaginaba.

Cuando la última clase dio a su fin, mi madre agarró los libros y salió corriendo hasta el aula vacía donde le habían permitido guardar su regalo. Al llegar, se le partió el corazón. Alguien había desmontado la bicicleta. Habían separado el cuadro, las dos ruedas y el manillar, y cada pieza se encontraba amontonada una encima de la otra, cubiertas como un gran bocadillo, con las dos ruedas como rebanadas y el gran lazo azul entrelazando los abollados pedazos. Sobre el grotesco paquete se encontraba la cesta metálica, y en su interior, una nota de papel que rezaba: «Vuelve a Marte, Marciana». Mi abuela me explicó que desde aquel mismo día mi madre había dejado de permitir que la llamaran Marciana.

—No sé si fue por la baba que te goteaba —continuó diciendo Marcia—, pero en cuanto Jonás te soltó sobre la cama, se fue como alma que lleva al diablo. Entonces llamé a tu médico. Por cierto, te lo han cambiado. Han jubilado al doctor Franzos, pero el nuevo es muy majo. Me dijo que deberías bajar el ritmo.

—¿El ritmo?

—Sí, que es normal que te duermas de cansancio. Con la selectividad tan próxima, las actividades extraescolares...

—¿Actividades extraescolares? Pero si solo hago una.

—La coral vale por tres. Y ¿para qué? No te sirve en tu currículo y es un suicidio social. —«Puff... Marciana, Marciana, Marciana...», me repetía como una letanía—. Sería mejor que hicieras algún deporte —continuó mi madre—. Tu padre cree que podrías apuntarte a natación.

—¿No se supone que he de bajar el ritmo? —la interrumpí.

—Bueno, eso es lo que me dijo el médico. Hoy volveré a ir. A ver si te receta algunas vitaminas o algo.

La puerta de la habitación vibró y el bolsillo de «la gran barca azul» que pendía tras ella se iluminó de repente. Como la bocina de una fábrica que marca el fin de la jornada laboral, el zumbido le sirvió a mi madre para dar por concluida la conversación.

—Te suena el móvil. Vete arreglando, que llegarás tarde a clase. —Se levantó con elegancia de la silla, estiró las arrugas que se habían formado en las perneras de su pantalón color crema, recreándose en el gesto, y agarró el plato de la mesita de noche—. Me lo llevo antes de que te las comas todas. Saltarte la cena no es excusa para desayunar tanto.

—¿Y por qué me has hecho cuatro tostadas entonces? —le pregunté confusa.

—Es bueno que sobre algo en el plato, así aprendes a tener fuerza de voluntad. Cuando tengas treinta años más me lo agradecerás.

Se dio un golpecito en la cadera y cerró la puerta de la habitación tras de sí.

Salté de la cama en cuanto mi madre se hubo marchado. Extraje el móvil del bolsillo de la chaqueta y lo desbloqueé frenética. El mensaje era de Jonás.

Jonás:

Le he dicho a tu madre que te quedaste dormida. Rebeca y sus amigas, bien. Creo que chocaron contra algo. Hoy no iré a clase. Luego hablamos.

5

Siempre me han llamado la atención las papadas de las personas delgadas. Esos sacos de piel se columpian de la mandíbula de sus dueños como si tintinearan una copa con una cucharilla y proclamaran: «Eh, esta persona una vez estuvo gorda y no se hidrató lo suficiente el cuello».

En eso pensaba durante la conmovedora descripción de la escultura etrusca que la profesora Cuesta, diez kilos más delgada que el curso anterior, intentaba hacer prevalecer sobre los continuos murmullos de clase cuando un pedazo de hoja de libreta, plegada y bastante manoseada, apareció de pronto sobre mi mesa.

No intenté buscar con la vista al responsable de aquello. En realidad, no me importaba. Abrí el papel con cuidado de no hacer demasiado ruido.

A las 10:55 en el baño de arriba.

Nadie firmaba la nota. Tampoco hacía falta. El punto de la i era una circunferencia tan desproporcionada que se extendía más allá de las letras contiguas. Era de Rebeca. No tardé ni un segundo en decidir que iría. Necesitaba hablar con alguien de lo ocurrido el día anterior. Mis recuerdos eran simplemente inverosímiles y Jonás no daba señales de vida. Solo quedaba el trío de rubias.

Cinco minutos antes de la cita, justo cuando me disponía a ascender el tramo de escaleras que me llevaría al baño indicado, una mano muy morena me interceptó el paso.

—Carlota, tengo algo de prisa —le solté sin levantar la vista del suelo.

—Aún falta un poco para mates —me replicó la chica.

Adelanté un poco el cuerpo con el libro de Matemáticas a modo de escudo, pero una barrera de puro músculo me obstaculizó el paso. Carlota llevaba tres años y medio entrenando a fútbol durante seis horas semanales, por lo que ni me planteé utilizar la fuerza bruta para desasirme. Si no hubiera sido por la sonrisa bobalicona que mostraba y porque sabía que la naturaleza solía dotar de instintos menos agresivos a los seres de mayor tamaño, habría salido en dirección contraria, agitando brazos y profiriendo blasfemias.

—Esta tarde tenemos coral —me dijo—. Vienes, ¿no?

—Sí, supongo que sí... Lo de la prisa iba en serio.

Sus deportivas casi brillaban sin mácula. Los cordones, amarillo flúor el de la derecha y fucsia el de la izquierda, estaban tan apretados que sus pies parecían dos inmensos redondos de ternera.

—Me gusta tu parka, Ada. ¿Es de mi tienda?

La observé perpleja.

—Eh, sí..., ya lo sabes... Te la compré a ti...

No entendía a qué venía toda aquella insistencia. Estrujé el libro contra mi pecho e intenté escabullirme por el minúsculo hueco que quedaba libre entre el cuerpo de granito de la chica y la baranda metálica de la escalera. Carlota, intuyendo el movimiento, invadió el vacío.

—Nos sobran unos minutos para la próxima clase. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo?

—No —le contesté sin poder ocultar la derrota en mi voz—. He quedado con Rebeca.

—¿Rebeca? —me dijo con el ceño casi tan fruncido como los cordones de sus zapatillas—. Ayer me la encontré por la calle y me preguntó por ti. Yo de ti no me fiaría mucho de ella.

—¿Ayer? ¿Cuándo? ¿Qué le dijiste?

—Por la tarde —me contestó con calma—. Le dije que habías quedado con Jonás en la cafetería.

Carlota me observaba como un cachorro de labrador tras vaciar la vejiga sobre el sofá de sus dueños. Desde luego, no había un gramo de malicia en la chica. Era imposible enfadarse con ella.

—En serio, Carlota, tengo prisa —le informé mientras colocaba la mano sobre uno de sus hombros—. Ahora nos vemos, ¿vale?

Los extremos de los marrones ojos de la chica se estrecharon imperceptiblemente. Parecía que había acertado con el santo y seña, puesto que el cuerpo de Carlota se hizo a un lado.

—Perfecto. Te espero aquí. Podemos ir juntas a clase. —Y como si con la siguiente frase fuera a aclarar el razonamiento anterior, añadió—: Rebeca no hace mates.

El tramo más elevado de las escaleras despedía un aroma de lo más penetrante, absorbente. Me atraía. Me recordaba al incienso que de vez en cuando quemaba mi abuela para perfumar su casa.

Abrí la puerta del baño esperando encontrar a Rebeca en la posición de loto, con los ojos cerrados frente a una vela blanca y una barrita de incienso. En vez de eso, lo primero que mi sentido de la vista captó a través de la humareda fueron sus bien torneadas nalgas en pompa. La pequeña ventana, abierta de par en par, era incapaz de asumir la ventilación del lavabo. En parte, debido seguramente al delgado cuerpo que se apoyaba en el alféizar y obstaculizaba la salida del humo. Entre el índice y el anular, Rebeca sostenía un cigarro de marihuana.

—Llegas tarde —observó. Giró sobre sí misma. Apoyó los codos sobre el marco de la ventana y cruzó ambos tobillos. Un collarín que desentonaba en Rebeca casi tanto como la hierba se asomaba por entre su melena lacia—. ¿Quieres? —me ofreció.

El humo se enroscaba por entre sus dedos. Dibujaba círculos alrededor de sus uñas, ocultas bajo una capa de esmalte rojo. Jugueteaba con ellas, impregnándolas con su efluvio, mientras el extremo del canuto se consumía lentamente.

—No fumo, gracias. Y tú tampoco deberías. Como nos pillen...

—¡Va..., no seas tan... Ada! —me interrumpió.

Se llevó el pequeño cono de papel a la boca y frunció los labios. Aspiró con gesto experto a la vez que guiñaba un ojo, no sabía si por culpa del humo o del dolor de cervicales. Parecía un camionero.

—¿Podríamos ir al grano? —le demandé.

Rebeca puso los ojos en blanco y dio otra calada. Clavó su mirada azul oscuro entre mis clavículas.

—Veo que vuelves a llevar tu colgante. ¿Al final lo encontraste? —Sonrió maliciosa.

—¿Eso es ir al grano?

—Está bien. —Situó la humeante antorcha entre las dos, sin dejar de observarme divertida—. En realidad, pretendía fumar la pipa de la paz contigo.

No pude evitar soltar una tremenda carcajada.

—Y has empezado a fumártela sin mí. Mira, Rebeca. Ya te has disculpado dos veces en menos de veinticuatro horas. ¿Te crees que soy estúpida?

—No te pases —dijo, sorbiendo el aire a través del canuto—. Primero, no me estoy disculpando. Y segundo, esto tiene que ver con Jonás. Ayer estuvimos hablando y llegamos a una especie de trato. —Sonrió con amplitud, mostrando casi al completo su dentadura de anuncio. Aquello no pintaba bien. Rebeca deslizó los dedos de la mano libre por entre la cortina de seda blanca que cubría sus hombros y los detuvo a unos centímetros del final, examinándose muy intensamente las puntas del pelo—. Trato que no te incumbe, por cierto —añadió sin dejar de observarse la melena—. Digamos que si te dejo tranquila, él hará algo por mí. —Elevó las pestañas y despejó su mirada azul, que de nuevo se clavó en la mía—. Y he pensado que tú y yo también podríamos hacer un pacto. —Le dio una calada al cigarro con tanta fuerza que la piel de su cuello se comprimió hacia dentro como la de una tortuga—. Este es el trato —comenzó tras expulsar el humo de sus pulmones—: yo actúo como si no existieras, te ignoro. Es decir, me comporto como cualquier otra persona del instituto... si tú pasas de Jonás, dejas de quedar con él, de hablar con él...

—No puedo hacer eso —le contesté de inmediato—. Somos amigos de toda la vida. Además, ¿te crees que porque yo pase de él, él pasará de mí?

—Podríamos intentarlo —sugirió con los ojos entornados—. A ver qué pasa.

No quería intentarlo. Me daba miedo intentarlo. Algo brilló en los ojos de Rebeca. La seguridad que transmitía la chica era de una corporeidad tan manifiesta que estaba convencida de lograr vislumbrarla si me acercaba lo suficiente a su rostro y me asomaba a las ventanas de sus pupilas.

—Por cierto, Rebeca —le dije—, ¿qué le ha pasado a tu cuello?

—¿Y a ti qué te importa? —me cortó mientras apoyaba los codos en la ventana que se abría a su espalda.

—Simple curiosidad —insistí.

Me miró unos segundos en silencio mientras jugueteaba con el porro. Se lo pasaba de un dedo a otro con tanta soltura que parecía acostumbrada a ello.

—Un jabalí —soltó— se chocó contra el maletero de mi coche ayer.

De repente, sonó el timbre del inicio de las clases, cortando la tensión que, junto con el humo, flotaba en el ambiente.

—¿Estás segura? —le pregunté con cautela. Aquello no tenía sentido, pero Rebeca parecía convencida—. Quiero decir... ¿En Venon hay jabalís?

—Por supuesto que los hay —se apresuró a añadir—. Lo vi con mis propios ojos. Y Mónica y Ruth también. Después de chocarse contra el maletero del coche, salió corriendo como si nada. Ni te imaginas la fuerza que tienen esos bichos.

Llenó sus pulmones de aire abrasador por última vez, tiró la colilla al inodoro más próximo y movió ambos brazos como las aspas de un ventilador. Si esperaba escampar con sus ademanes la nube gris que saturaba el lavabo, fracasó en el intento. Se introdujo lo que parecía un chicle de fresa sin azúcar en la boca y articuló una última frase antes de abandonar los servicios:

—Piénsate lo del trato.

Mientras se cerraba la puerta tras ella, me acerqué a uno de los pequeños espejos que colgaban sobre las tres picas. El humo difuminaba mis rasgos y las amontonadas pecas de mi piel. Pensé que aquella distorsión le sentaba bien a mi cara.

Salí del lavabo dando un portazo y me quedé con el pomo en la mano. El instituto parecía caerse a pedazos. Me giré para colocar la bola en su sitio cuando descubrí que, además del bombín metálico, sostenía un fragmento astillado de madera de la puerta. ¿Lo había arrancado yo con el golpe? Una sinuosa nube grisácea reptaba a través del reciente agujero en su afán de hallar ambientes menos viciados que contaminar. Parecía reírse de mí con su hipnótico baile al acariciar los destrozados bordes del aglomerado.

Abrí los dedos y dejé que el pomo cayera al suelo sin importarme el estrépito que produjo. Aporreé la pantalla del móvil y le envié un mensaje a Jonás a la vez que descendía los escalones de dos en dos hasta llegar al rellano del piso inferior.

Ada:

¿Dónde estás? ¡Tenemos que hablar! ¡Urgente! ¡Contesta!

La única luz que traspasaba la tela bordada de las cortinas cuando por fin llegué esa tarde a mi habitación era la que emanaba de la farola de la calle.

Me dejé caer sobre la cama, derrotada.

—Cariño, ¿puedo pasar? —dijo la voz de mi madre desde el otro lado de la puerta.

—No —articulé con los labios apretados contra la colcha de la cama.

—¿Por qué has llegado tan tarde? Quedamos en que bajarías el ritmo —inquirió la aguda voz del pasillo—. ¿Y qué es ese olor tan raro que has dejado en la escalera? ¿No estarás fumando?

—Los lunes tengo coral, mamá —le dije con hastío—. Y no fumo.

—¿No dijimos que dejarías de ir?

—No. No lo dijimos.

Silencio.

—Te he comprado vitaminas. Están en la encimera, junto a la cafetera. Me ha dicho el doctor que te tomes una por la mañana y otra por la noche. —Silencio—. ¿No piensas bajar?

—Aún no. Estoy cansada.

Marcia suspiró de forma tan sonora que debió hacerse daño en el pecho.

—Está bien. La cena estará en una hora.

Comprobé los mensajes por enésima vez en lo que iba de día. Ninguno. Le escribí el último a Jonás.

Ada:

¿A qué juegas? ¿Por qué no contestas?

Oprimí la tecla de envío y un par de pitidos sonaron a mi derecha. Perpleja, giré la cabeza. De pie, frente a mi ventana y con el móvil en la mano, Jonás sonreía de oreja a oreja.

—¡Qué pesadita estás hoy con los mensajes! —me dijo—. Tenemos una conversación pendiente. Lo de cansada no iba en serio, ¿verdad? —Negué con la cabeza con brío, incapaz de articular palabra—. Te vienes conmigo —añadió—. Tus padres ni se enterarán. Para la hora de la cena estarás de vuelta.

Alargó un brazo hacia mí y lo sostuvo en horizontal mientras me observaba sin apartar la vista de mis ojos. Temblorosa, estreché su mano. Su sonrisa se amplió aún más y, de repente, un estallido originado en lo más profundo de mi ombligo se expandió por todo mi cuerpo como una descarga. Una fuerza concéntrica comenzó a vibrar entre los dos, atrayéndonos a su centro. El eje de la espiral empezó a hacerse visible. Trepidaba y se ensanchaba sin control. El orificio me absorbía con potencia mientras se abría hasta alcanzar el tamaño de un melocotón. Intenté resistirme con ganas, pero fue inútil. El portal que se abrió en mi habitación acabó por engullirnos a los dos.

6

La madre de mi padre me explicó una vez que la luna fue creada siendo un astro de corteza lisa y pulida. Por aquel entonces, la luna era feliz, se sentía plena y realizada. Su misión de vida era sencilla y, a la vez, de una honorabilidad incuestionable: debía iluminar con su presencia el planeta Tierra, un orbe tan lleno de vida como falto de luz.

Las eras se sucedían y la luna giraba sin otro cometido que el de ofrecer su luminiscencia. Como suele pasar con todo trabajo rutinario, al cabo del tiempo, el satélite dejó de concentrarse en exclusiva en su tarea y comenzó a observar a la vez que rotaba y alumbraba. Fue así como descubrió que la Tierra, pese a permanecer siempre en penumbras, abrasaba. Algunas zonas despedían tanto calor que el firme era fino como la ceniza. En otras, la vida evolucionaba, cambiaba, se transfiguraba. Y la luna, que entonces ya era vieja, comprendía que para lograr aquellas proezas, el planeta necesitaba combustible.