Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

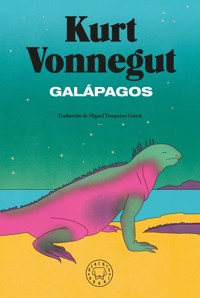

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Blackie Books

- Sprache: Spanisch

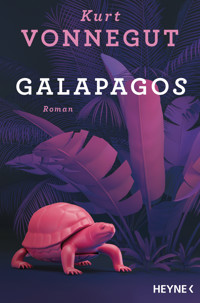

«El humorista más intelectual, el intelectual más divertido.» Salman Rushdie Una crisis financiera desestabiliza las potencias mundiales. Un virus infecta a la población. No es 2020: es Vonnegut siendo el escritor más avanzado de su generación. Mientras el mundo está sumido en una crisis financiera sin precedentes, un selecto grupo de seres humanos que disfrutaban de un crucero naufragan y quedan atrapados en la isla de Santa Rosalía. Este aparente infortunio les librará, no obstante, del virus letal que, en todos los confines de la tierra excepto en aquella islita que ellos habitan, provoca la esterilidad. Tienen un millón de años para repoblar la tierra y hacerlo mejor, un reto evolutivo chiflado pero inexcusable. «Una alocada aventura genealógica: Vonnegut es el Mark Twain moderno.» THE NEW YORK TIMES

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La perrita Blackie no creía mucho en la teoría de la evolución.

Si no, ¿cómo podía ser que tuviera las patas tan cortas?

Índice

Portada

Galápagos

Créditos

Libro primero. La cosa fue así

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Libro segundo Y la cosa se convirtió...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Notas

Kurt Vonnegut (1922-2007) publicó su primera novela en 1952. Desde entonces, y hasta su muerte, su obra no dejó de desconcertar a la crítica «oficial». Incapaces de clasificar al autor que, con su estilo directo, de frases concisas, parágrafos breves y lenguaje sencillo, se atrevía no solo a plantearse las preguntas más trascendentales (¿quiénes somos? ¿de dónde venimos?, etc.), sino a encontrar las respuestas, los sabios lo relegaron al universo menor de la ciencia ficción, «allí donde van a parar los escritores que, además de escribir, saben cómo funciona una nevera», como diría el propio Vonnegut.

Muy distinta fue la reacción del público. Tras Las sirenas de Titán y con la publicación de Matadero cinco, Vonnegut se convirtió en el escritor de referencia de la contracultura.

Llegó luego Desayuno de campeones, la que según los críticos literarios era la sátira perfecta y una suerte de Alicia en el País de las Maravillas moderna y descalabrada.

Cuna de gato, publicada en 1963, fue su cuarta novela, la que terminó de consolidarlo como uno de los escritores fundamentales del s. xx. Una novela que varias escuelas norteamericanas prohibieron por «enfermiza» y «decadente», pero que ha pasado a la historia como libro de culto sobre un culto, como sátira de los años más oscuros del siglo pasado.

Ahora regresamos con Galápagos, su obra más osada y subversiva, en la que desafía nada menos que la teoría de la evolución.

Sucesivas generaciones de lectores han ido manteniendo viva su obra, hasta doblegar la resistencia de la cultura oficial, que por fin se inclina ante este idealista como quien no quiere la cosa, verdades como puños: las verdades últimas, las que vienen después de convenciones, ideologías e ideas preconcebidas, las que te dejan solo y desnudo ante el mundo. Las que te revelan el secreto del sentido de la vida: «Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a pasar por esto, se trate de lo que se trate.

Título original: Galapagos

© del texto: Kurt Vonnegut, 1985.Todos los derechos están reservados.

© de la traducción: Miguel Temprano García, 2024

© de la ilustración de cubierta: María Medem

© de la edición: Blackie Books S.L.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición digital: septiembre de 2024

ISBN: 9978-84-10025-18-9

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

En recuerdo de Hillis L. Howie

(1903-1903), naturalista aficionado.

Un buen hombre que nos llevó a mí y a

mi mejor amigo Ben Hitz y a otros chicos

al Salvaje Oeste Americano desde

Indianápolis, Indiana, en verano de 1938.

El señor Howie nos presentó a indios auténticos,

nos hizo dormir al raso todas

las noches y enterrar nuestro estiércol,

y nos enseñó a montar a caballo,

y nos dijo los nombres de muchas plantas

y animales, y lo que necesitaban hacer

para seguir vivos y reproducirse.

Una noche el señor Howie nos dio

un susto de muerte a propósito,

cuando se puso a gritar como un puma

cerca de nuestro campamento.

Le respondió un puma de verdad.

A pesar de todo, sigo creyendo que,

en el fondo, la gente es buena.

ANA FRANK (1929-1929)

Libro primero

La cosa fue así

1

La cosa fue así:

Hace un millón de años, en 1986 d. C., Guayaquil era el principal puerto de mar de la pequeña democracia sudamericana de Ecuador, cuya capital era Quito, en las montañas de los Andes. Guayaquil estaba dos grados al sur del ecuador, el cinturón imaginario del planeta que daba nombre al país. Siempre hacía mucho calor, y también mucha humedad, pues la ciudad se construyó en una zona de calmas, en una marisma por la que fluían mezcladas las aguas de varios ríos desde las montañas.

Ese puerto de mar estaba a varios kilómetros del mar abierto. Balsas de materia vegetal se estancaban a menudo en las aguas caldosas y rodeaban los pilotes y las cadenas de las anclas.

En aquel entonces los seres humanos tenían cerebros mucho más grandes que ahora, así que se les podía seducir con misterios. Uno de esos misterios en 1986 era cómo tantos animales que no podían recorrer grandes distancias a nado habían llegado a las islas Galápagos, un archipiélago de cumbres volcánicas justo al oeste de Guayaquil, separado de tierra firme por mil kilómetros de aguas muy profundas, aguas muy frías que venían de la Antártida. Cuando los seres humanos descubrieron esas islas, ya había lagartos, iguanas, ratas de arrozal, lagartos de la lava, arañas, hormigas, escarabajos, saltamontes, ácaros y garrapatas viviendo allí, por no hablar de unas gigantescas tortugas terrestres.

¿Qué medio de transporte habían utilizado?

Mucha gente pudo contentar a sus grandes cerebros con esta respuesta: llegaron en balsas naturales.

Otras personas argumentaban que esas balsas se empapaban y pudrían tan deprisa que nadie había avistado ninguna lejos de tierra, y que la corriente entre las islas y la tierra firme habría llevado cualquier embarcación tan rudimentaria hacia el norte y no hacia el oeste.

O afirmaban que todas esas criaturas terrestres habían pasado sin mojarse por un puente natural o habían nadado distancias cortas entre rocas, y que algunas de esas formaciones habían desaparecido después bajo las olas. Pero los científicos, utilizando sus grandes cerebros y sus ingeniosos instrumentos, habían trazado mapas del suelo del océano en 1986. No había ni rastro, decían, de una masa de tierra de ningún tipo.

Otras personas en aquella era de grandes cerebros y pensamientos fantasiosos afirmaban que las islas habían formado parte de tierra firme y se habían separado por alguna tremenda catástrofe.

Pero las islas no parecían haberse separado de nada. Era evidente que eran volcanes jóvenes, y que habían sido vomitados justo donde estaban. Muchos eran tan recientes que podía esperarse que volviesen a entrar en erupción en cualquier momento. En 1986, ni siquiera había crecido en ellos tanto coral, así que no tenían lagunas azules y playas blancas, detalles que muchos seres humanos consideraban un anticipo de un Más Allá ideal.

Un millón de años después, tienen playas blancas y lagunas azules. Pero cuando empieza este relato, eran todavía feos montones, cúpulas y conos y pináculos de lava, frágiles y abrasivos, cuyas grietas, huecos, cuencas y valles rebosaban no agua dulce ni suelos fértiles, sino cenizas volcánicas sequísimas y finísimas.

Otra teoría en aquel entonces era que Dios Todopoderoso había creado a todos esos animales donde los encontraban los exploradores, así que no había hecho falta transporte.

Otra teoría era que habían bajado a la orilla de dos en dos, por la pasarela del arca de Noé.

Si de verdad hubiese habido un arca de Noé, y tal vez la haya habido, podría haber titulado mi relato: «La segunda arca de Noé».

2

Hace un millón de años no era ningún misterio cómo un estadounidense de treinta y cinco años llamado James Wait, que no sabía nadar, pretendía llegar desde el continente sudamericano hasta las islas Galápagos. Desde luego no iba a sentarse en una balsa natural de material vegetal y a contar con tener suerte. Acababa de comprar un billete en su hotel en el centro de Guayaquil para hacer un crucero de dos semanas en la que iba a ser la primera travesía de un nuevo barco de pasajeros llamado Bahía de Darwin. Este primer viaje a las Galápagos del barco, que navegaba bajo bandera ecuatoriana, se había anunciado y publicitado en todo el mundo el año anterior como «El Crucero por la Naturaleza del Siglo».

Wait viajaba solo. Estaba prematuramente calvo, era regordete, tenía mal color, como la corteza de una empanada en una cafetería barata, y llevaba gafas, así que habría podido decir de manera creíble que rondaba los cincuenta, si es que le hubiese interesado decir tal cosa. Quería parecer asustadizo e inofensivo.

Era el único cliente en el bar del hotel El Dorado, en la calle Diez de Agosto, donde tenía una habitación. Y el camarero, un descendiente de veinte años de orgullosos nobles incas llamado Jesús Ortiz, tuvo la sensación de que alguna injusticia o tragedia terrible había quebrantado el espíritu de aquel hombre gris y sin amigos, que decía ser canadiense. Wait quería que todos los que lo viesen tuvieran esa sensación.

Jesús Ortiz, que es una de las personas más amables de este relato mío, compadeció más que despreció a aquel turista solitario. Le pareció triste, tal como esperaba Wait, que acabara de gastarse un dineral en la tienda del hotel para adquirir un sombrero de paja, unas sandalias de esparto, unos pantalones cortos amarillos y una camiseta de algodón azul, blanca y púrpura, que llevaba puestos en ese momento. Wait había aparentado bastante dignidad, pensó Ortiz, cuando llegó del aeropuerto con un traje de negocios. Pero ahora, con un gran coste, se había convertido en un payaso, en una caricatura de un turista norteamericano en los trópicos.

Wait todavía llevaba la etiqueta con el precio grapada en el dobladillo de su llamativa camisa, y Ortiz, con mucha educación y en muy buen inglés, se lo hizo notar.

—¿Ah? —dijo Wait.

Sabía que la etiqueta estaba ahí, y quería que siguiese ahí. Pero hizo la pantomima de fingir sentirse avergonzado e ir a arrancarla. Pero, como si lo abrumara algún pesar del que estaba intentando huir, pareció olvidarse.

Wait era pescador, y la etiqueta con el precio era su cebo, un modo de animar a los desconocidos a hablar con él, a decirle más o menos lo que le había dicho Ortiz: «Disculpe, señor, pero no he podido evitar darme cuenta de que...».

Wait se había registrado en el hotel bajo el nombre que figuraba en su pasaporte canadiense falso, que era Willard Flemming. Era un estafador de enorme éxito.

Ortiz no corría ningún peligro, pero una mujer sola que pareciera tener dinero, y que no tuviese marido y a la que se le hubiese pasado la edad de tener hijos, desde luego lo habría corrido. Hasta la fecha, Wait había cortejado y desposado a diecisiete personas así..., luego les había limpiado los joyeros, las cajas de seguridad y los depósitos del banco, y había desaparecido.

Tanto éxito tenía en lo que hacía que había llegado a ser millonario y poseía cuentas bajo diversos alias que le daban intereses en bancos por toda Norteamérica, y jamás lo habían detenido por nada. Que él supiera, no había nadie intentando atraparlo. Que la policía supiera, se decía, era uno de los diecisiete maridos infieles, cada uno con un nombre diferente, y no un único criminal habitual cuyo verdadero nombre era James Wait.

Hoy es difícil creer que la gente pudiese ser tan brillantemente tramposa como James Wait... ¡hasta que me recuerdo a mí mismo que en aquel entonces casi todos los adultos humanos tenían un cerebro que pesaba casi tres kilos! Los planes malvados que podía tramar y llevar a cabo una máquina de pensar de ese tamaño no tenían fin.

Así que planteo esta pregunta, aunque no haya nadie para responderla: ¿puede dudar alguien de que los cerebros de tres kilos fueron una vez un defecto casi fatídico en la evolución de la raza humana?

Una segunda pregunta: ¿qué otro origen, aparte de nuestros elaborados circuitos nerviosos, tenían en aquel entonces los males que veíamos y de los que oíamos hablar en todas partes?

Mi respuesta: ninguno. Este era un planeta muy inocente, excepto por esos enormes cerebros.

3

El hotel El Dorado era un edificio turístico de cinco plantas recién inaugurado, hecho de bloques de cemento sin adornos. Tenía las proporciones y el espíritu de una vitrina para libros, en altura, anchura y fondo. Cada habitación tenía una pared de cristal desde el suelo hasta el techo que daba al oeste, hacia el muelle de los barcos de gran calado que había amarrados en el delta a tres kilómetros de distancia.

En el pasado, ese muelle bullía de actividad gracias al comercio, y buques de todas las partes del mundo habían traído carne, grano, verduras, frutas, vehículos, ropa, maquinaria y electrodomésticos, y se habían llevado, en justo intercambio, café y cacao ecuatorianos, azúcar, petróleo, oro y artesanía india, como los panamás, que siempre se habían fabricado en Ecuador y no en Panamá.

Pero ahora había solo dos barcos mientras James Wait estaba en el bar tomándose un ron con Coca-Cola. En realidad, no era un bebedor habitual, pues vivía de su ingenio y no podía dejar que el alcohol cortocircuitara los delicados interruptores del gran ordenador en el interior de su cráneo. Su copa era utilería teatral..., igual que la etiqueta con el precio en su ridícula camisa.

No se hallaba en situación de juzgar si el estado de cosas en los muelles era normal o no. Hasta hacía dos días no había oído hablar de Guayaquil, y esa era la primera vez en su vida que había estado al sur del ecuador. Para él, El Dorado no era diferente de los muchos hoteles sin personalidad que había utilizado como escondrijos en el pasado: en Moose Jaw, Saskatchewan; en San Ignacio, México; en Watervliet, Nueva York y demás.

Había escogido el nombre de la ciudad donde se encontraba en el panel de llegadas y partidas del aeropuerto internacional Kennedy de Nueva York. Acababa de dejar en la ruina y de abandonar a su decimoséptima esposa, una viuda de setenta años de Skokie, Illinois, justo a las afueras de Chicago. Guayaquil le pareció el último sitio del mundo donde a ella se le ocurriría ir a buscarlo.

Esa mujer era tan fea e idiota que probablemente no debería haber nacido. Y, sin embargo, Wait era la segunda persona que se había casado con ella.

Y, además, tampoco iba a quedarse mucho tiempo en El Dorado, pues le había comprado un billete para el «El Crucero por la Naturaleza del Siglo» al agente de viajes que tenía un pupitre en el vestíbulo. Era tarde por la tarde y fuera hacía más calor que a las puertas del infierno. No soplaba la brisa, pero a él le daba igual, porque estaba dentro y en el hotel había aire acondicionado, y pronto se iría de allí. Su barco, el Bahía de Darwin, tenía previsto zarpar a mediodía del día siguiente, que era el viernes 28 de noviembre de 21986..., hace un millón de años.

La bahía que daba nombre al medio de transporte de Wait se abría al sur de la isla de Genovesa, en las Galápagos. Wait nunca había oído hablar de las Galápagos. Imaginaba que sería como Hawái, donde había ido una vez de luna de miel, o Guam, donde se había escondido en otra ocasión: playas anchas y blancas, lagunas azules, palmeras cimbreantes y chicas morenas.

El agente de viajes le había dado un folleto que describía el crucero, pero Wait aún no lo había leído. Estaba boca arriba en la barra delante de él. El folleto era sincero a propósito de lo inhóspitas que eran la mayoría de las islas, y advertía a los posibles pasajeros, cosa que no había hecho el agente de viajes, de que era mejor estar en una buena condición física, llevar botas resistentes y ropa adecuada, pues a menudo tendrían que llegar a la orilla vadeando con el agua a la cintura y trepar por paredes rocosas como si fuesen infantería anfibia.

La bahía de Darwin se llamaba así en honor al gran científico inglés Charles Darwin, que había visitado la Genovesa y varias de las islas vecinas cinco semanas en 1835, cuando era un jovenzuelo de veintiséis años, nueve años más joven que Wait. Darwin era el naturalista sin sueldo a bordo del navío de su majestad Beagle, en una expedición cartográfica que lo llevaría a dar la vuelta al mundo y duraría cinco años.

En el folleto del crucero, que estaba pensado para deleite de los amantes de la naturaleza más que para los turistas, se reproducía la propia descripción de Darwin de una típica isla de las Galápagos, tomada de su primer libro, El viaje del Beagle:

«No se me ocurre nada menos atractivo que cuando la veías por primera vez. Un anfractuoso campo de lava basáltica negra, formando olas y atravesado por grandes grietas, cubierto por todas partes de maleza quemada por el sol, que apenas parece viva. La superficie reseca y abrasada, calentada por el sol a mediodía, hacía que el aire fuese agobiante y bochornoso, como el de una estufa: hasta nos pareció que los arbustos olían mal.»

Darwin proseguía: «Toda la superficie [...] parece permeada, como un cedazo, por los vapores subterráneos: aquí y allá, la lava, cuando aún estaba blanda, formó grandes burbujas; y en otras partes el techo de las cavernas formadas de ese modo se ha desplomado y ha dejado círculos con los lados muy empinados». Le recordaba mucho, escribió, «a esas comarcas de Staffordshire donde abundan las fundiciones de hierro».

Detrás de la barra del hotel El Dorado había un retrato de Darwin enmarcado por estantes y botellas, una reproducción ampliada de un grabado que lo retrataba no de joven en las islas, sino como un corpulento padre de familia en Inglaterra, con una barba tan poblada como una guirnalda de Navidad. El mismo retrato estaba en la pechera de las camisetas que se vendían en la tienda, y Wait se había comprado dos. Ese era el aspecto que tenía Darwin cuando sus parientes y amigos lo convencieron por fin de que pusiera por escrito sus ideas de cómo las formas de vida en todas partes, también en su caso y en el de sus parientes y amigos, e incluso en el de su reina, habían llegado a ser como eran en el siglo xix. Así que escribió el volumen científico más influyente producido durante toda la era de los grandes cerebros geniales. Hizo más por estabilizar las opiniones volátiles de la gente sobre cómo identificar el éxito o el fracaso que ningún otro libro. ¡Imagínate! El título del libro resumía su implacable teoría: Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida.

Wait no había leído ese libro, y el nombre de Darwin no le decía nada, aunque alguna vez se las había arreglado para pasar por un hombre educado. En «El Crucero por la Naturaleza del Siglo» estaba considerando hacerse pasar por un ingeniero mecánico de Moose Jaw, en Saskatchewan, cuya mujer acababa de morir de cáncer.

En realidad, su educación formal había concluido después de dos años de reparación y mantenimiento de vehículos en el instituto de formación profesional de su ciudad natal, Midland City, en Ohio. En aquel entonces estaba viviendo en el quinto de una serie de hogares adoptivos, aunque básicamente era huérfano, pues era el producto de una relación incestuosa entre un padre y una hija que habían huido de la ciudad, juntos y para siempre, poco después de su nacimiento.

Cuando él mismo tuvo edad de huir, hizo autoestop hasta la isla de Manhattan. Allí conoció a un proxeneta que le enseñó a ser un exitoso prostituto homosexual, a dejar las etiquetas con el precio en la ropa, a disfrutar de sus amantes cuando fuese posible y demás. En una época pasada, Wait había sido bastante guapo.

Cuando su belleza empezó a declinar, se hizo profesor de baile de salón en una academia. Era un bailarín nato, y en Midland City le habían contado que sus padres también habían sido muy buenos bailarines. Su sentido del ritmo probablemente fuese heredado. Y en la academia conoció, cortejó y desposó a la primera de sus diecisiete mujeres hasta la fecha.

Durante toda su infancia, sus padres adoptivos castigaron con severidad a Wait por todo y por nada. Todos esperaban que, debido a su parentesco consanguíneo, se convirtiera en un monstruo moral.

Y aquí estaba ahora el monstruo: en el hotel El Dorado, feliz, rico y con buena salud, que él supiera, y dispuesto a volver a poner a prueba sus habilidades para la supervivencia.

Al igual que James Wait, dicho sea de paso, yo también me fugué cuando era adolescente.

4

El anglosajón Charles Darwin, tan moderado, caballeroso, impersonal, asexual, observador e inexpresivo en sus escritos, era un héroe en la bulliciosa, apasionada y políglota Guayaquil porque fue la inspiración para el bum turístico. De no haber sido por Darwin no habría habido ningún hotel El Dorado, ni ningún Bahía de Darwin para acomodar a James Wait. No habría habido ninguna tienda donde vestirlo de manera tan cómica.

Si Charles Darwin no hubiese dicho que las islas Galápagos eran extraordinariamente instructivas, Guayaquil habría sido solo otro puerto sucio y caluroso más, y las islas habrían sido tan útiles a Ecuador como los montones de escoria de Staffordshire.

Darwin no cambió las islas, solo la opinión que la gente tenía de ellas. Así de importantes eran las simples opiniones en la era de los grandes cerebros.

En realidad, era tan probable que las simples opiniones rigiesen los actos de las personas como que lo hiciesen los hechos puros, y las opiniones estaban sometidas a cambios bruscos que no afectaban a los hechos puros. Así las islas Galápagos podían ser un infierno en un momento dado y el paraíso en el siguiente, y Julio César podía ser un estadista en un momento dado y un carnicero en el siguiente, y el dinero en papel ecuatoriano podía cambiarse por comida, refugio y ropa en un momento dado y servir para empapelar el suelo de las jaulas de los pájaros en el siguiente, y el universo podía haber sido creado por Dios Todopoderoso en un momento y por una gran explosión en el siguiente... y así sucesivamente.

Gracias a la disminución de su capacidad cerebral, las personas ya no se apartan de la cuestión principal de la vida por los duendes de las opiniones.

Los hombres blancos descubrieron las islas Galápagos en 1535, cuando las avistó un barco español al que una tormenta había desviado de su rumbo. Nadie vivía en ellas, ni nunca se encontraron restos de ningún asentamiento humano previo.

Ese desdichado navío solo quería transportar al obispo de Panamá a Perú sin perder de vista la costa sudamericana. Y llegó esta tormenta que lo empujó bruscamente más y más hacia el oeste, donde la opinión humana dominante insistía en que no había más que mar y más mar.

Pero, cuando amainó la tormenta, los españoles descubrieron que habían llevado a su obispo a un lugar de pesadilla para los marineros, donde los fragmentos de tierra eran una burla, sin fondeaderos seguros, ni sombra, ni agua dulce, ni fruta colgante ni seres humanos de ningún tipo. Estaban en una zona de calmas y cada vez tenían menos agua y comida. El océano era como un espejo. Arriaron un bote y remolcaron su barco y a su jefe espiritual hasta sacarlos de allí.

No reclamaron las islas para España, igual que nadie habría reclamado el infierno para España. Y durante tres siglos enteros después de que las opiniones contrastadas permitieran al archipiélago aparecer en los mapas, ninguna otra nación pareció desear poseerlo. Pero entonces, en 1832, uno de los países más pequeños y pobres del mundo, Ecuador, pidió a los pueblos del mundo que compartieran con ellos esta opinión: que las islas eran parte de Ecuador.

Nadie puso ninguna objeción. En la época pareció una opinión inofensiva e incluso cómica. Fue como si Ecuador, en un espasmo de locura imperialista, hubiese anexionado a su territorio una nube pasajera de asteroides.

Pero luego el joven Charles Darwin, apenas tres años después, empezó a convencer a todo el mundo de que esas plantas y animales tan extraños que habían encontrado el modo de sobrevivir en las islas las hacían a estas extremadamente valiosas, siempre que la gente las viese como él: desde un punto de vista científico.

Solo una palabra describe adecuadamente su transformación de las islas de algo de un valor despreciable a algo de un valor incalculable: mágico.

Sí, y en la época de la llegada de James Wait a Guayaquil tanta gente interesada por la historia natural viajaba allí, camino de las islas para ver lo que había visto Darwin, para sentir lo que había sentido Darwin, que tres cruceros tenían allí su puerto de origen, el más nuevo de los cuales era el Bahía de Darwin. Había varios hoteles modernos para turistas, el más nuevo de los cuales era El Dorado, y había tiendas de recuerdos, tiendas de ropa y restaurantes para turistas en toda la calle Diez de Agosto.

Sin embargo, el caso fue que cuando James Wait llegó allí, una crisis financiera mundial, una súbita revisión de las opiniones humanas sobre el valor del dinero, los bonos, las acciones, las hipotecas y demás pedacitos de papel había arruinado la industria turística no solo en Ecuador sino prácticamente en todo el mundo. Así que El Dorado era el único hotel que seguía abierto en Guayaquil, y el Bahía de Darwin era el único crucero que aún seguía preparado para hacerse a la mar.

El Dorado estaba abierto solo como punto de reunión para las personas con billetes para «El Crucero por la Naturaleza del Siglo», pues pertenecía a la misma empresa ecuatoriana que era dueña del barco. Pero, en ese momento, menos de veinticuatro horas antes de que zarpase el crucero, solo había seis huéspedes, contando a James Wait, en el hotel de doscientas camas. Los otros cinco huéspedes eran:

Zenji Hiroguchi, de veintinueve años, un japonés genio de los ordenadores;

Hisako Hiroguchi, de veintiséis años, su muy embarazada mujer, que era profesora de ikebana, el arte japonés de hacer arreglos florales;

Andrew MacIntosh, de cincuenta y cinco años, un financiero y aventurero estadounidense que había heredado una gran fortuna, viudo;

Selena MacIntosh, de dieciocho, su hija ciega de nacimiento;

Y Mary Hepburn, de cincuenta y un años, una viuda estadounidense de Ilium, Nueva York, a quien prácticamente nadie del hotel había visto, porque se había quedado en su habitación de la quinta planta y había tomado todas sus comidas allí, desde que llegó la noche anterior.

Los dos con estrellas al lado de su nombre estarían muertos antes de que se pusiera el sol. Esta convención de marcar con estrellas ciertos nombres continuará durante todo mi relato, para advertir a los lectores de que determinados personajes están a punto de enfrentarse a la prueba darwiniana definitiva de su fuerza y astucia.

Yo también estaba allí, pero era totalmente invisible.

5

El Bahía de Darwin también estaba condenado, pero aún era pronto para ponerle una estrella al lado del nombre. Faltaban cinco atardeceres para que sus máquinas se detuviesen y diez años para que se hundiera en el fondo marino. No solo era el barco de crucero mayor, más nuevo, más rápido y más lujoso con base en Guayaquil. También era el único específicamente diseñado para el negocio turístico en las Galápagos, cuyo destino, desde el momento en que se le puso la quilla, se suponía que era ir a las islas y volver, ir a las islas y volver.

Lo habían construido en Malmö, Suecia, donde yo mismo trabajé en él. La reducida tripulación de suecos y ecuatorianos que lo llevaron de Malmö a Guayaquil decía que una tormenta por la que pasó en el Atlántico Norte sería la última vez que surcara aguas frías o revueltas.

Era un restaurante y un salón de conferencias y un club nocturno y un hotel para cien huéspedes flotante. Tenía radar y sónar, y un piloto electrónico que transmitía continuamente su posición sobre la superficie de la tierra, cada cien metros. Estaba tan automatizado que una sola persona en el puente de mando, sin nadie en la sala de máquinas o en cubierta, podía ponerlo en marcha, levar el ancla y gobernarlo como si fuese un automóvil familiar. Tenía ochenta y cinco váteres y doce bidets, teléfonos en los camarotes y en el puente que, vía satélite, podían conectar con otros teléfonos en cualquier parte.

Tenía televisión para que la gente pudiese estar al tanto de las noticias del día.

Sus propietarios, un par de ancianos hermanos alemanes en Quito, se jactaban de que su barco nunca estaría desconectado del resto del mundo ni un instante. Qué poco sospechaban lo que vendría.

Tenía setenta metros de eslora.

El barco en el que Charles Darwin viajaba como naturalista sin sueldo, el Beagle, tenía solo veintiocho metros de eslora.

Cuando se botó el Bahía de Darwin en Malmö, mil cien toneladas métricas de agua salada tuvieron que encontrar otro sitio donde ir. Para entonces yo estaba muerto.

Cuando el Beagle se botó en Falmouth, Inglaterra, solo doscientas quince toneladas métricas de agua salada tuvieron que encontrar otro sitio donde ir.

El Bahía de Darwin era un barco metálico a motor.

El Beagle era un barco de vela hecho con árboles y transportaba diez cañones para repeler a los piratas y a los salvajes.

Los otros dos cruceros más antiguos con los que se suponía que tenía que competir el Bahía de Darwin quebraron antes de que la lucha pudiera empezar. Los dos tenían vendidos todos los billetes desde hacía meses, pero luego, debido a la crisis financiera, recibieron montones de cancelaciones. Ahora estaban fondeados detrás de la ciénaga, lejos de la vista de la ciudad, y lejos de cualquier pueblo o carretera. Sus propietarios se habían llevado todos los sistemas electrónicos y otras cosas de valor, pues temían que se produjese un largo período de criminalidad.

Ecuador, después de todo, igual que las islas Galápagos, era sobre todo lava y ceniza, y no podía permitirse alimentar a sus nueve millones de habitantes. Estaba en bancarrota y ya no podía comprar comida en países con tierras fértiles, así que el puerto de Guayaquil estaba inactivo, y la gente empezaba a morirse de hambre.

El negocio era el negocio.

Los países vecinos de Colombia y Perú estaban en bancarrota. El único barco en el muelle de Guayaquil, aparte del Bahía de Darwin, era un oxidado carguero colombiano, el San Mateo, que no tenía medios para comprar comida ni combustible. Estaba fondeado fuera del puerto y llevaba allí tanto tiempo que alrededor de la cadena del ancla se había formado una enorme balsa de materia vegetal. Una cría de elefante podría haber llegado a las islas Galápagos a bordo de una balsa de ese tamaño.

México, Chile, Brasil y Argentina también estaban en bancarrota... igual que Indonesia, Filipinas, Pakistán, India, Tailandia, Italia, Irlanda, Bélgica y Turquía. Naciones enteras se hallaban de pronto en la misma situación que el San Mateo, incapaces de comprar con su papel moneda, sus billetes o sus promesas por escrito de pagar más tarde ni siquiera las cosas más básicas. Quienes tenían víveres que vender, tanto los compatriotas como los extranjeros, se negaban a intercambiar sus mercancías por dinero. De pronto le decían a la gente que solo tenía representaciones de la riqueza en papel: «¡Despertad, idiotas! ¿Qué os ha hecho pensar que el dinero era tan valioso?».

Seguía habiendo comida, combustible y demás para todos los seres humanos del planeta, a pesar de lo numerosos que se habían vuelto, pero había millones y millones que se estaban muriendo de hambre. Los más saludables podían pasarse sin comida solo cuarenta días y luego se morían.

Y esta hambruna era producto de los cerebros agrandados exactamente igual que la Novena sinfonía de Beethoven.

Todo estaba en la cabeza de la gente. La gente solo había cambiado de opinión sobre la riqueza en papel, pero a efectos prácticos era como si al planeta lo hubiese sacado de su órbita un meteoro del tamaño de Luxemburgo.

6

Esta crisis financiera, que nunca podría suceder hoy, fue solo la última de una serie de catástrofes mortíferas acaecidas en el siglo xx y originadas totalmente en los cerebros humanos. A juzgar por la violencia que ejercía la gente consigo misma, con los demás y, ya puestos, con el resto de los seres vivos, un visitante de otro planeta podría haber deducido que el medio ambiente se había colapsado, y que la gente se hallaba en ese estado de frenesí porque la Naturaleza estaba a punto de matarlos a todos.

Pero, hace un millón de años, el planeta era tan fértil y nutritivo como hoy, y además era único, en ese aspecto, en toda la Vía Láctea. Lo único que había cambiado era la opinión que tenía la gente sobre él.

En descargo de la humanidad como era antes, hay que decir que cada vez más gente afirmaba que sus cerebros eran irresponsables, poco fiables, espantosamente peligrosos, nada realistas y que sencillamente no eran buenos.

En el microcosmos del hotel El Dorado, por ejemplo, la viuda Mary Hepburn, que había tomado todas sus comidas en su habitación, estaba maldiciendo en voz baja a su propio cerebro por el consejo que le estaba dando de que se suicidara.

—Eres mi enemigo —susurraba—. ¿Por qué iba a querer llevar un enemigo tan terrible en mi interior?

Había sido profesora de biología un cuarto de siglo en un instituto público de Ilium, Nueva York, ahora desaparecido, así que conocía la extraña historia de la evolución de un animal entonces extinto al que los humanos llamaban «alce irlandés».

—Si me das a elegir entre un cerebro como tú y la cornamenta de un alce irlandés —le decía a su propio sistema nervioso central—, escogería los cuernos del alce irlandés.

Estos animales tenían cornamentas del tamaño de la lámpara de un salón de baile. Eran ejemplos fascinantes, les decía a sus alumnos, de lo tolerante que podía ser la naturaleza con errores claramente ridículos de la evolución. El alce irlandés sobrevivió dos millones y medio de años, a pesar de que su cornamenta era demasiado grande para luchar o defenderse, y le impedía buscar comida en los bosques más espesos y entre la maleza.

Mary también había enseñado que el cerebro humano era el dispositivo de supervivencia más admirable producido por la evolución hasta la fecha. Pero ahora su enorme cerebro le estaba instando a coger la bolsa de ropa de polietileno que envolvía un vestido de noche rojo en su armario en Guayaquil, y a envolverse con él la cabeza, privando de ese modo a sus células de oxígeno.

Antes de eso, aquel cerebro extraordinario le había confiado a un ladrón en el aeropuerto una maleta con toda la ropa y los artículos de tocador que habría necesitado en el hotel. Era su equipaje de mano para un vuelo de Quito a Guayaquil. Al menos todavía tenía las cosas que llevaba en la maleta que facturó en vez de llevar consigo, entre ellas el vestido de noche del armario, que era para las fiestas en el Bahía de Darwin. También tenía aún un traje de buzo, unas aletas y una máscara de buceo, dos trajes de baño, un par de botas de montaña y varias prendas de fajina compradas en la tienda de excedentes del ejército para las excursiones en tierra, que era lo que llevaba ahora. En cuanto al traje pantalón que había usado en el vuelo desde Quito: su enorme cerebro la había convencido de enviarlo a la lavandería del hotel, y a creer al director de hotel de ojos tristes cuando le dijo que estaría listo por la mañana a la hora del desayuno. Pero, para gran disgusto del director, también había desaparecido.

Pero lo peor que le había hecho su cerebro, aparte de recomendarle que se suicidara, era insistir en que fuese a Guayaquil a pesar de las noticias sobre la crisis financiera planetaria, a pesar de la casi total seguridad de que «El Crucero por la Naturaleza del Siglo», que un mes antes estaba lleno hasta la bandera, se cancelaría por falta de pasajeros.

Su colosal máquina de pensar también era muy quisquillosa. No la dejaba bajar con la ropa de fajina porque todo el mundo, aunque casi no había nadie en el hotel, la encontraría ridícula vestida así. Su cerebro le decía: «Se reirán a tus espaldas, pensarán que estás loca y que eres digna de lástima, y al fin y al cabo tu vida ya ha terminado. Has perdido a tu marido y tu trabajo de profesora, y no tienes niños ni ninguna otra cosa por la que vivir, así que acaba con tu sufrimiento con la bolsa de ropa. ¿Qué podría ser más fácil? ¿Qué podría ser más indoloro? ¿Qué podría tener más sentido?».

Por hacerle justicia a su cerebro, no era del todo culpa suya que 1986 hubiese sido un año totalmente espantoso. El año había empezado de manera muy prometedora: Roy, el marido de Mary, tenía una salud aparentemente buena y un trabajo de mecánico industrial de molinos en GEFFCo, la principal empresa de Ilium, y los Kiwanis celebraron un banquete en su honor y le entregaron una placa conmemorando sus veinticinco años como enseñante distinguida y los alumnos la nombraron la profesora más popular por duodécimo año consecutivo.

A principios de 1986 dijo:

—¡Ay, Roy..., qué afortunados somos en comparación con la mayoría de la gente! Me entran ganas de llorar de felicidad.

Y él la abrazó y dijo:

—Bueno, no pasa nada, llora si quieres.

Ella tenía cincuenta y un años y él cincuenta y nueve, y les encantaba estar al aire libre: las excursiones, el esquí, la escalada, ir en piragua, correr, ir en bicicleta y nadar, así que los dos tenían cuerpos esbeltos y juveniles. No fumaban ni bebían, comían sobre todo fruta y verdura y un poco de pescado de vez en cuando.

También habían gestionado bien su dinero y habían proporcionado a sus ahorros, hablando en términos financieros, la misma alimentación y ejercicio sensatos.

La historia de sabiduría fiscal que Mary podría contar sobre sí misma y sobre Roy, por supuesto, habría emocionado a James Wait.

Y, sí, Wait, el destripador de viudas, estaba especulando a propósito de Mary Hepburn mientras esperaba en el bar del El Dorado, aunque todavía no se había topado con ella ni sabía con certeza si era adinerada. Había visto su nombre en el registro del hotel y le había preguntado por ella al joven director.

A Wait le gustó lo poco que el director pudo contarle. La maestra tímida y solitaria de arriba, aunque más joven que cualquiera de las viudas a las que había arruinado hasta entonces, le pareció su presa natural. La acecharía a placer en «El Crucero por la Naturaleza del Siglo».

Si se me permite añadir una nota personal llegados a este punto: cuando yo estaba vivo, a menudo mi enorme cerebro me daba consejos que, por lo que respecta a mi propia supervivencia, o, ya puestos, la supervivencia de la raza humana, podrían describirse como cuestionables. Un ejemplo: hizo que me alistara en los marines de Estados Unidos para ir a luchar a Vietnam.

Muchas gracias, cerebro.

7

Las divisas nacionales de los seis huéspedes del El Dorado, los cuatro norteamericanos, uno de los cuales decía ser canadiense, y los dos japoneses seguían siendo tan valiosas como el oro en cualquier parte del planeta. Pero repito: el valor de su dinero era imaginario. Como la propia naturaleza del universo, el atractivo de los dólares estadounidenses y de los yenes estaba solo en la cabeza de la gente.

Y, si Wait, que ni siquiera sabía que estaba en marcha una crisis financiera, hubiese llevado la mascarada de hacerse pasar por canadiense hasta el extremo de llevar dólares canadienses, no habría sido tan bien recibido. Canadá no había quebrado, pero cada vez en más sitios, también en Canadá, la imaginación de la gente estaba haciendo que les disgustara cambiar cosas verdaderamente útiles por dólares canadienses.

Una decadencia similar del valor imaginado le estaba ocurriendo a la libra británica, los francos franceses y suizos y el marco germano occidental. El sucre ecuatoriano, mientras tanto, llamado así en honor de Antonio José de Sucre (1795-1795), un héroe nacional, había llegado a valer menos que una cáscara de plátano.

En su cuarto, Mary Hepburn dudaba si no tendría un tumor cerebral, y si sería esa la razón por la que su cerebro le estaba dando el peor de los consejos a toda hora. Era natural que lo sospechara, pues había sido un tumor cerebral lo que había matado a su marido Roy apenas hacía tres meses. Además, el tumor no se había contentado con matarlo. Antes había confundido su memoria y destruido su cordura.