1,99 €

Mehr erfahren.

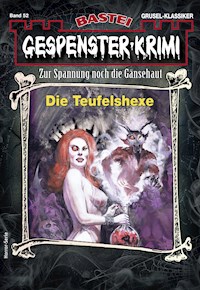

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Immer wieder geschieht es, dass Personen bei Unfällen derart schwere Verletzungen erleiden, dass nur noch eine plastische Operation ihnen zu einem normalen Leben in der menschlichen Gemeinschaft verhelfen kann. Doch oft genug versagt auch die Kunst der Chirurgen, und die armen Opfer wagen nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Doch in Chicago lebt ein Arzt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auch diesen hoffnungslosen Fällen zu helfen. Gegen ein entsprechendes Honorar nimmt er Operationen vor, bei denen das anscheinend Unmögliche möglich wird.

Als völlig neue Menschen werden die Operierten aus dem Krankenhaus entlassen und denken nicht weiter darüber nach, welches Geheimnis den Arzt umgibt, der sie operiert hat.

Es ist ein Geheimnis, das dem einen Leben beschert - anderen aber einen grausamen Tod bringt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 138

Ähnliche

Inhalt

Cover

Das doppelte Gesicht

Vorschau

Impressum

Das doppelte Gesicht

Von Rebecca LaRoche

Es ist furchtbar, wenn Personen bei Unfällen derart schwere Verletzungen erleiden, dass nur noch eine plastische Operation ihnen zu einem normalen Leben in der menschlichen Gemeinschaft verhelfen kann. Nicht immer reicht allerdings die Kunst der Chirurgen aus, und dann wagen die armen Opfer nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Doch in Chicago lebt ein Arzt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auch diesen hoffnungslosen Fällen zu helfen. Gegen ein entsprechendes Honorar nimmt er Operationen vor, bei denen das anscheinend Unmögliche möglich wird.

Als völlig neue Menschen werden die Operierten aus dem Krankenhaus entlassen und denken nicht weiter darüber nach, welches dunkle Geheimnis den Arzt umgibt, der sie operiert hat.

Denn was dem einen ein neues Leben beschert, bringt dem anderen einen grausamen Tod ...

Der Regen rauschte mit der Gleichmäßigkeit einer aufgedrehten Dusche.

Liz Verton schlug den Kragen ihres Mantels hoch. Das blonde Haar hing ihr nass in die Stirn. Sie fröstelte. Rasch wollte sie die wenigen Schritte bis zu dem Haus zurücklegen, in dem sie ihr Apartment hatte – da zuckte sie zusammen, als ihr aus dem Schatten eines überdachten Eingangs jäh eine Gestalt in den Weg trat.

»Stopp«, zischte eine eigentümlich brüchige, für einen Mann viel zu hohe Stimme. »Nicht schreien, kleine Lady ...«

Liz hatte das Gefühl, als setze ihr Herzschlag aus.

Sie starrte den Mann an. Einen großen, hünenhaften Mann in schwarzem Ledermantel, dessen breitflächiges Gesicht im Schatten der Hutkrempe lag. Wulstige Lippen verzerrten sich zu einem Grinsen. Liz wich zurück, ein Dutzend schrecklicher Vorstellungen von Vergewaltigung, Straßenraub, Mord zuckte durch ihr Hirn – und dann sah sie die matt schimmernde Pistole, die der Bursche in der Faust hielt.

Noch ehe das Mädchen ganz begriffen hatte, glitt auch von hinten ein Schatten an sie heran. Liz wusste nicht, woher er so plötzlich gekommen war. Etwas Hartes bohrte sich in ihren Rücken und die kalte, schneidende Stimme, die an ihr Ohr schlug, jagte einen eisigen Schauer der Furcht über ihre Haut.

»Keinen Laut, Baby! Es ist sinnlos, wenn du schreist oder dich wehrst. Niemand würde den Schuss hören. Also, sei vernünftig und setz dich freiwillig in Bewegung!«

Liz schluckte krampfhaft.

Sie wusste, dass es wirklich keinen Zweck hatte, den beiden Unbekannten Widerstand zu leisten. Das Entsetzen, das ihr den Atem genommen hatte, mündete in ein dumpfes Gefühl des Unwirklichen. Mechanisch setzte sie einen Fuß vor den anderen, stolperte unsicher vorwärts und zuckte nur einmal unwillkürlich zurück, als die Männer sie in eine schwarz gähnende Einfahrt drängten.

Der Impuls kam zu spät.

Jetzt waren die Kerle sicher, dass sie nicht mehr beobachtet wurden, und handelten dementsprechend. Ehe Liz Verton auch nur den Entschluss formen konnte, doch noch zu schreien, schob sich eine harte Faust über ihren Mund. Hände packten zu, zerrten sie weiter. Jemand öffnete die Tür eines wartenden Wagens, und das Mädchen wurde brutal auf den Rücksitz gestoßen.

Der Mann, der ihr den Mund zuhielt, glitt neben sie. Er hielt sie fest, presste sie dicht an sich. Ohne es zu wollen, geriet seine Hand auch über die Nase des Opfers. Liz rang nach Luft, reflexhaft zuckten ihre Glieder – und dabei streifte ihre Rechte etwas, das dicht neben ihr auf dem glatten Lederpolster lag.

Ihr Blick glitt dorthin, als sie wieder Luft bekam.

Zuerst konnte sie nur zwei helle Flecken erkennen. Aber dann, als der Wagen anfuhr und in den Lichtkreis der Peitschenleuchten geriet – da sah sie es!

Zwei Hände lagen auf dem dunklen Rücksitz, Hände mit langen, rotlackierten Nägeln, wie man sie bei Schaufensterpuppen finden kann ...

†

Helles Morgenlicht fiel durch das große Fenster des Krankenzimmers. Die Wände, das Bett und die Möbel leuchteten im üblichen sterilen Weiß, aber hier, auf der Privatstation von Professor Wilson, gab es wenigstens einige freundliche Farbflecke in Gestalt von orangefarbenen Vorhängen, einem blauen Teppichboden und Bildern an den Wänden. Optimistischen Bildern natürlich – genauso optimistisch wie das Sonnenlicht auf den hohen alten Bäumen im Park der Klinik und die segelnden Wolken am blauen Himmel.

Mel Wayne konnte diesen Optimismus nicht teilen.

Er kauerte auf einem der ebenfalls orangefarbenen Sessel. Der schokoladenfarbene Hausmantel war ihm zu weit geworden und schlotterte um seine Gestalt. Mel Hayne, der bekannte Maler und Grafiker, gehörte von Natur aus zu den großen, schlanken Typen. Jetzt wirkte er mager, seine schmalen, nervigen Hände zitterten leicht, und die Unruhe, die ihn erfüllte, verkrampfte seine Haltung.

Mindestens drei- oder viermal im Laufe der letzten Stunde war er ins Bad hinübergegangen und hatte sein von Verbänden bedecktes Gesicht betrachtet. Außer dem dichten, jetzt zu einer nachwachsenden Bürste geschnittenen Haar waren nur der Mund und die dunklen Augen frei. Er sah aus wie eine Mumie, aber an diesen Anblick hatte er sich in langen Wochen gewöhnt. Was ihn beunruhigte, ihn mit einer nahezu schmerzhaften Furcht erfüllte, war das, was sich unter den weißen Verbänden verbarg und was er sich bei aller Phantasie einfach nicht vorstellen konnte.

Damals, nach dem Unfall, hatte ihn nur interessiert, dass er überhaupt noch lebte.

Danach war die Angst um sein Augenlicht gekommen, die Frage, ob er mit der verletzten Rechten je wieder würde malen können. Über lange Zeit hatten die Schmerzen alle anderen Probleme unwesentlich gemacht. Aber eines Tages, während irgendeiner der Stunden, die seine Verlobte an seinem Bett verbrachte, drang die Frage, was aus seinem Gesicht werden würde, dann doch wie ein glühender Nagel in sein Gehirn.

Man hatte ihm die Art der Verletzungen genannt, mit komplizierten lateinischen Bezeichnungen.

Der Frage nach irgendwelchen weiteren Operationen war man ausgewichen.

Und als Professor Wilson dann immer öfter davon sprach, dass die plastische Chirurgie ja ständig Fortschritte mache, da hatte Mel Wayne begriffen, dass man ihm – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht helfen konnte.

Er fuhr leicht zusammen, als er die Schritte auf dem Flur hörte. Seine Gedanken stockten, er starrte zur Tür. Eine junge Krankenschwester öffnete sie.

Professor Wilson erschien in Begleitung von zwei Assistenzärzten und der Oberschwester, und alle drei trugen die glatte, beruhigende Freundlichkeit zur Schau, von der Mel Wayne inzwischen wusste, dass sie zum alltäglichen Verhalten des Krankenhauspersonals gehörte.

»Na, dann wollen wir mal«, meinte Wilson munter. »Sie können sich ja denken, dass es mit all den frischen Narben nicht gerade schön aussieht.«

»Frankensteins Monster«, murmelte Mel in dem schwachen Versuch, zu scherzen.

Alle lächelten pflichtschuldigst. Und Mel spürte, dass sie im Grunde alle wussten, dass da nichts zu lachen war. Aber vielleicht tat er ihnen Unrecht. Sie hatten tagtäglich mit schlimmeren Dingen zu tun. Sie hatten sein Leben gerettet, sein Augenlicht erhalten und die Bewegungsfähigkeit seiner rechten Hand. Was bedeuteten unter diesen Umständen schon irgendwelche Äußerlichkeiten!

Er klammerte sich an das Bild von einem blinden, einarmigen Maler, während er zum Bett hinüberging und sich setzte. Die Vorstellung, dass er diesem wirklich vernichtenden Schicksalsschlag entgangen war, ließ ihm alles weniger wichtig erscheinen.

Ganz flüchtig tauchte das schmale, aparte Gesicht von Eve Rickers vor ihm auf, mit der er verlobt war. Aber er verscheuchte die Vision. Nur jetzt nicht an Eve denken. Nur nicht sich ausmalen, was sein würde, wenn er ihr ohne diese Verbände gegenübertreten musste und ...

Er schloss die Augen, als Professor Wilson sich an die Arbeit machte.

Die weißen Binden fielen, eine nach der anderen. Danach kamen die Mullkompressen an die Reihe. Ein paarmal schmerzte es leicht, wenn die geschickten Hände des Arztes verklebte Gaze ablösten. Mel spürte Luft an seiner Haut. Alles spannte, prickelte. Unwillkürlich wollte er die Hände heben, um sein Gesicht zu betasten, aber einer der Assistenzärzte hielt seine Gelenke fest.

»Vorsicht«, mahnte Professor Wilson. »Noch ist die Haut empfindlich. Im Laufe des Tages wird sich das ein wenig geben. Für die heutige Nacht würde ich noch einen leichten Schutzverband empfehlen, aber morgen ...«

»Ich will einen Spiegel«, stieß Mel Wayne hervor.

Er spürte, wie rau seine Stimme klang. Rasch blickte er zu dem Arzt hoch und bemühte sich um ein ironisches Grinsen. Professor Wilsons Gesicht war ernst, seine Stimme klang gezwungen.

»Ich nehme an, ich kann Sie nicht davon abhalten«, sagte er.

»Richtig, Doc. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Schließlich bin ich kein Filmstar, und für eine überragende männliche Schönheit habe ich mich auch nie gehalten.«

»Es wird sich bessern im Laufe der Zeit. Narben verblassen bekanntlich und werden flacher, und Sie müssen sich klarmachen, dass Ihr ganzes Gesicht praktisch nur aus einer einzigen großen Narbe ...«

Den Rest hörte Mel Wayne nicht mehr.

Einer der Assistenzärzte hatte ihm einen alten Handspiegel zugeschoben – und er sah das, was bis heute gnädig von den Verbänden bedeckt worden war.

Es gab kein Gesicht mehr.

Was der Spiegel zeigte, war eine Kraterlandschaft: Brandrot, zerrissen, gezeichnet von grässlichen Wunden, die zu tiefen Kerben und einem Gewirr hässlicher Wülste verheilt waren. Eine Fratze starrte den Mann auf dem Bett an, und Mel Wayne hatte das Gefühl, kopfüber in einen Abgrund zu stürzen.

Er merkte nicht, wie der Spiegel weggezogen wurde.

Er hörte auch nicht die Stimme, die auf ihn einsprach, die beruhigenden, aufmunternden Worte. Er saß auf dem Bett, er hatte immer noch sein entsetzliches Spiegelbild vor Augen, und er nahm nicht wahr, dass jemand seinen Arm packte und die Spitze einer Kanüle die Haut über seiner Vene durchdrang.

Nicht einmal das schwere Beruhigungsmittel vermochte ganz das Entsetzen einzudämmen, das sich in sein Gehirn gefressen hatte wie eine Säure ...

†

Liz Verton hatte das Gefühl, aus einem endlosen Fiebertraum zu erwachen.

Eine Art dumpfer Betäubung hüllte sie ein. Ihr Kopf schmerzte, ihre Lider waren schwer wie Blei, sie zitterte vor Kälte – aber all diese Wahrnehmungen drangen nur wie von Ferne zu ihr, gleichsam durch ein unsichtbares Sieb gefiltert.

War das überhaupt ein Erwachen? War es nicht nur die Fortsetzung des schrecklichen Traums? Liz atmete tief und regelmäßig die feucht-kalte Luft ein und versuchte verzweifelt, sich zu erinnern.

Da waren Männer gewesen.

Ein Überfall auf dem Heimweg.

Die Kerle hatten sie mit Pistolen bedroht, hatten sie gewaltsam in einen Wagen gedrängt, und dann ...

Eine unsichtbare Barriere hielt die Gedanken des Mädchens auf. Über die Erinnerung schien sich ein schwarzer, undurchdringlicher Vorhang zu senken. Irgendetwas Entsetzliches war ihr begegnet. Sie spürte noch den Nachhall des Schreckens, aber so sehr sie sich auch abmühte, es fiel ihr nicht wieder ein.

Sie fröstelte.

Die Kälte schien ihr bis auf die Knochen zu dringen, und jäh wurde ihr bewusst, dass sie nackt war. Sie zuckte zusammen, wollte hochfahren – und bei dieser Gelegenheit spürte sie die breiten Lederriemen, die ihre Hände, ihre Füße und ihren Körper festhielten.

Auch das Entsetzen, das sie überkam, war seltsam gedämpft – gedämpft von einem unsichtbaren Bann, der von ihrem Geist Besitz ergriffen hatte. Sie konnte denken, konnte fühlen, konnte Angst empfinden, aber irgendwo gab es eine Schranke, die mit der Wirklichkeit auch die unvermeidliche Panik zurückhielt. Liz öffnete mühsam die Augen, bewegte den Kopf und versuchte, im Halbdunkel ringsum etwas zu erkennen.

Kahle Betonwände ...

Eine kleine orangefarbene Birne, die über der Tür flackerte – die Notbeleuchtung.

Es gab keine Fenster, keine Möbel, keinen Teppich, nichts. Es gab nur die Pritsche, auf der sie lag, nackt, gefesselt mit Lederriemen, bewegungsunfähig und ...

Liz zuckte zusammen, als sie die Schritte hörte.

Ein Schlüsselbund rasselte.

Knarrend öffnete sich die graue Stahltür, gleichzeitig flammte unter der Decke eine Neonröhre auf – und das Mädchen musste vor dem grellen Licht für einen Moment die Augen schließen.

Als sie die Lider wieder hob, fiel ihr Blick auf den Mann, der sich über sie beugte.

Er war klein und schlank, fast zart gebaut. Schmal war auch sein Gesicht, sein Schädel – doch die hohe, gewölbte Stirn und die Löwenmähne ließen den Kopf im Verhältnis zum Körper zu groß erscheinen. Das Gesicht hatte die Farbe von hellem Lehm, wies regelmäßige, ziemlich nichtssagende Züge auf, und hinter den dicken Brillengläsern funkelten schmale, fast durchsichtig graue Augen wie Eiskristalle.

Es waren diese Augen, die Liz von Anfang an in Bann schlugen, ihre Gedanken außer Kraft setzten und ihre Lippen versiegelten.

Das Mädchen lag starr da.

Wieder schien sich der unsichtbare Vorhang zwischen ihr und der Wirklichkeit herabzusenken, aber diesmal blieb der Fremde innerhalb dieses Vorhangs. Sein Blick schien auf der Haut des Girls zu brennen. Er lächelte dünn. Seine Hand hob sich, eine lange, schmale Hand mit feingliedrigen Fingern schrieb ein seltsames Zeichen in die Luft, und Liz Verton hatte das Gefühl, erneut in jenen wirren Fiebertraum zu versinken.

Sie sah die Schale, die jemand dem Unbekannten reichte.

Sie sah, wie er die Hände hineintauchte, sah die dunkelrote, fast schwarz schillernde Flüssigkeit, die über seine Haut rann, aber der Anblick drang nicht wirklich in ihr Bewusstsein. Die verschmierten Hände näherten sich ihrem Hals. Etwas von der Flüssigkeit tropfte auf ihre Haut, brannte dort wie Säure, und die Lippen des Mädchens öffneten sich zu einem stummen, qualvollen Schrei.

Eine Sekunde lang schien eine rote, feurige Lohe über ihre Haut zu lecken, schien sie aufzufressen und von innen her zu verbrennen, dann schlossen sich ihre Lider, und die Dunkelheit hüllte sie ein wie ein Mantel ...

†

Mel Wayne hockte auf einem Sessel im Wohnzimmer seines Penthouses.

Er trug eine getönte Brille mit großen Gläsern. Sie schützte ihn nicht vor dem Entsetzen in den Augen der Menschen, die ihn sahen, doch sie bewahrte ihn zumindest davor, diese Blicke erwidern zu müssen. Viel half ihm das allerdings nicht. Jedenfalls nicht in Augenblicken wie diesem – in den selten gewordenen Stunden, in denen er mit Eve Rickers allein war.

Das rothaarige Girl mit der Traumfigur, dem aparten Gesicht und den großen grünen Augen wandte ihm den Rücken. Eve stand vor der Panoramascheibe, blickte hinaus über die weite Fläche des abendlichen Michigan-Sees. Mel Wayne hatte an vielen Abenden dort neben ihr gestanden – früher. Er wusste, dass sich die Lichter in ihren Augen spiegelten. Aber er wusste auch, dass ihre Züge in diesem Moment nicht sanft wirkten wie sonst, sondern gespannt und zerquält, und er musste gegen das Gefühl der Bitterkeit kämpfen, das ihn zu übermannen drohte.

»Es ist zwecklos, Eve«, sagte er leise. »Was vorbei ist, ist vorbei. Gefühle lassen sich nicht mit Gewalt am Leben erhalten.«

Sie drehte sich nicht um. Ihre Stimme klang erstickt.

»Ich kann es nicht ertragen, Mel«, stammelte sie. »Ich kann es einfach nicht! Ich habe es versucht, ich habe mich bemüht, aber es ist – es ist unmöglich.«

»Ich weiß«, murmelte er tonlos.

Eves Schultern bebten. Er sah, wie sie sich verkrampfte und die Handflächen gegeneinander presste.

»Ich dürfte dich nicht im Stich lassen«, sagte sie mühsam. »Es ist gemein, und ich komme mir schmutzig und egoistisch vor. Aber ich ... ich ...«

»Niemand kann dir einen Vorwurf machen«, versicherte er mit einer Stimme, die nicht verriet, dass ihn jedes ihrer Worte wie ein Peitschenhieb getroffen hatte.

»Die Vorwürfe mache ich mir selbst«, murmelte Eve. »Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, Mel. Solange du im Krankenhaus lagst, mit all diesen Verbänden – da konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich ein Mensch so schrecklich verändern kann. Ich meine ...«

Sie verstummte abrupt. Mel Waynes Kehle war wie zugeschnürt. Er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen.

»Sprich weiter, Eve! Es hat keinen Sinn, um die Dinge herumzureden.«

»Ja«, sagte sie müde. »Du hast recht, es ist wirklich sinnlos. Du bist ein Fremder für mich, Mel. Wenn ich deine Stimme höre, ist alles beim alten. Aber wenn ich dich ansehen muss, möchte ich davonlaufen. Ich kann nichts dafür, Mel. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte es wirklich ...«

»Niemand kann dir einen Vorwurf machen«, wiederholte er. »Lass uns auseinandergehen, Eve. Jetzt sofort. Es tut weniger weh, wenn man einen raschen Schnitt macht.«

»Oh, Mel, ich ...«

»Sag nichts mehr! Bitte!«

Sie wandte sich um.

Irgendwo in einem Winkel seines Hirns hatte er immer noch die unsinnige Hoffnung genährt, dass alles nicht wahr sei, aber als er Eves Gesicht sah, wusste er, dass sie wirklich gehen würde. Er stützte sich im Sessel hoch, und sie blieb vor ihm stehen. Ihre grünen Augen flackerten. Er wollte die Hände auf ihre Schultern legen, sie an sich ziehen, sie noch ein einziges Mal in seinen Armen halten – aber er sah ihr unkontrollierbares Zusammenschrecken und ließ die Hände wieder sinken.

»Mach's gut, Eve«, sagte er rau. »Wenn du irgendwann einmal Hilfe brauchen solltest ...«

»Adieu, Mel. Es tut mir leid. Ich hoffe, du wirst mich nicht hassen.«

Rasch wandte sie sich ab und durchquerte das Zimmer. Einen Moment lang waren noch ihre leichten Schritte in der Diele zu hören, dann fiel die Tür hinter ihr zu. Mel Wayne blieb reglos stehen, starrte durch die dunkle Brille ins Leere, und er glaubte zu spüren, wie die Einsamkeit jeden Winkel der großzügigen, luxuriösen Wohnung füllte.

Mit mechanischen Schritten ging er ins Badezimmer hinüber, wo der einzige Spiegel hing, den er noch nicht abgenommen hatte.

Er starrte sein Gesicht an. Lange und eingehend ...