1,99 €

Mehr erfahren.

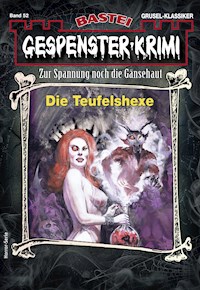

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Gespenster-Krimi

- Sprache: Deutsch

Vor fast einem Jahr verschwand der Bruder von Dave Connery bei einer Italien-Reise. Jetzt ist Dave selbst in die Abruzzen gekommen, um nach seinem Bruder Jim zu suchen und dessen Schicksal aufzuklären.

Die Spur führt ihn in das abgelegene Castel Montsalve, ein uraltes Schloss in den Bergen, in dessen Abgeschiedenheit vier junge Frauen leben - zusammen mit Dutzenden Katzen!

Als die wunderschöne Tessa ihn einlädt, eine Nacht auf Castel Montsalve zu verbringen, ahnt Dave noch nicht, dass er damit in einen Strudel aus übernatürlichem Grauen gerät ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Die Katzen von Montsalve

Vorschau

Impressum

Die Katzenvon Montsalve

von Rebecca LaRoche

Nachtwind strich durch das Gras. Schroff und scharf stachen die Felsen empor, hoben sich in bizarren Linien vom Himmel ab. Wolkenfetzen schoben sich über die blasse Sichel des Mondes, und für Sekunden wurde es so dunkel, dass jeder weitere Schritt lebensgefährlich gewesen wäre.

Jim Connery verharrte. Sein Atem flog, sein Herz hämmerte gegen die Rippen. Er lauschte.

Immer noch war die Angst in ihm – diese kalte, würgende Angst, der er nicht entrinnen konnte. Sein schmales, junges Gesicht war nass von Schweiß, und er musste sich zwingen, ruhig an seinem Platz zu bleiben.

Ringsum war alles still. Nur der Wind orgelte zwischen den Felsen. Jim bemühte sich, tief und regelmäßig zu atmen. Er durfte nicht den Kopf verlieren, nicht dem Grauen nachgeben, das wie mit schwarzen Wogen gegen den Wall seiner Selbstbeherrschung brandete.

Bis hierher war ihm die Flucht geglückt, doch er hatte die Orientierung verloren, wusste längst nicht mehr, wo er sich befand. Aber wenn es ihm gelang, einen Schlupfwinkel zu finden ...

Die Wolken trieben weiter.

Für einen kurzen Moment wurde wieder die Mondsichel sichtbar, goss ihr silbriges Licht über die zerklüftete Berglandschaft – und im ungewissen Schein sah Jim die kleinen, huschenden Schatten.

Die Angst in ihm schien förmlich zu explodieren.

Er warf sich herum.

Blindlings jagte er los, sprang über Steine, versuchte dem Pfad zu folgen, den er zwischen den Grasbüscheln ausgemacht hatte.

Ein Tappen und Schaben war hinter ihm, ein leises vielstimmiges Fauchen mischte sich in das Singen des Windes. Wieder zogen Wolken vor den Mond.

Jim rannte weiter, verzweifelt und atemlos. Die Angst peitschte ihn vorwärts. Er stolperte, fing sich wieder, hetzte weiter und prallte schließlich hart gegen eine scharfe Felsenkante.

Sein Kopf flog herum.

Er sah die Schatten nicht, konnte nichts erkennen – aber er hörte die Geräusche.

Irgendetwas zuckte schräg von der Seite auf ihn zu. Heißer Atem streifte ihn, in letzter Sekunde wich er aus, und das dunkle Etwas landete rechts von ihm zwischen Geröllbrocken.

Tief in Jims Innerem schien eine Schranke zu zerbrechen.

Wie eine Lawine riss ihn die Panik mit sich. Mit verzweifelter Kraft stieß er sich von dem Felsen ab, schlug einen Haken, lief weiter.

Er sah nicht mehr, wohin er rannte. Dunkelheit hüllte ihn ein. Halb wahnsinnig vor Entsetzen hetzte er dahin, längst außerhalb des spärlichen Grasbewuchses der Hochfläche, stolperte über Steine und Geröll, stürzte, riss sich wieder hoch und floh in namenlosem, jede Vernunft hinwegspülendem Grauen.

Nur für Sekunden kam der Mond hinter den Wolken hervor.

Sekunden, in denen Jim Connery viel zu spät den tödlichen Abgrund sah.

Er trat ins Leere.

Für eine winzige, unmessbare Zeitspanne schien er in der Luft zu hängen, erstarrt und atemlos. Dann spürte er, wie er fiel. Schneller, schneller. Er war eine Angst, die nicht mehr größer werden konnte, und die Eiseskälte der Gewissheit, dass er sterben würde.

Jim Connerys Todessturz dauerte eine Ewigkeit, die nicht mit menschlichem Maß zu messen war ...

†

Von der Straße aus wirkte das Dorf wie ein Adlernest, das hoch oben in den Felsen klebte.

Dave Connery hielt seinen Wagen an und kniff die Augen zusammen. Die Sonnenbrille milderte kaum die gleißende Helligkeit, die von den weißen Häusern und den verkarsteten Felsen zurückstrahlte.

Die Luft schien zu kochen. In der flimmernden Hitze verschwammen die Konturen, und als Dave den Kopf hob, hatte er sekundenlang das Gefühl, dass die Sonne über ihm auseinanderfloss wie schmelzendes Metall und den ganzen Himmel mit ihrer Weißglut erfüllte.

Der junge Amerikaner gab wieder Gas. Er wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. In diesem abgelegenen, gottverlassenen Teil der Abruzzen gab es außer Cala Correggio keine weitere menschliche Ansiedlung in der Nähe – und es war dieses Dorf, in dem Jim seine letzte Ansichtskarte aufgegeben hatte.

Dave presste die Lippen zusammen, als er an seinen Bruder dachte.

Wann hatte er ihn zum letzten Mal gesehen? Fast ein Jahr war es her. Deutlich konnte er sich an den Abschied auf dem John F. Kennedy Airport in New York erinnern. Jim hatte die Maschine nach Rom genommen, um von dort aus einen ausgedehnten Europatrip zu starten. Sechs Wochen lang hatte er in regelmäßigen Abständen Grüße aus Italien geschickt – und dann, von einem Tag auf den anderen, hüllte er sich in Schweigen, das sich niemand erklären konnte.

Seine letzte Ansichtskarte lag im Handschuhfach des Chevrolets. Eine Aufnahme von den Abruzzen – nicht von dem Dorf da oben in den Felsen, dort gab es keinen Tourismus und keine Postkarten.

Auf der Rückseite hieß es:

Ich mache ein paar Tage in Cala Correggio Station. Es ist ein seltsamer Ort. Ich werde noch mehr darüber berichten.

Dein Bruder Jim.

Ein seltsamer Ort?

Dave runzelte die Stirn, während er den Wagen um die abenteuerlichen Spitzkehren der Serpentine steuerte. Natürlich – für ihn war es ein seltsamer Ort. Der Ort, an dem sein Bruder spurlos verschwunden war. In den Monaten der Suche, des Papierkriegs mit der italienischen Polizei, der Korrespondenz mit den zuständigen Behörden hatte sich der Name Cala Correggio unauslöschlich in sein Gedächtnis geprägt. Aber jetzt, da er sich dem Ort näherte, die Häuser, die spärlichen Büsche und Bäume, die vertrockneten Felder und die mageren Schafe sah, erschien er ihm mehr und mehr wie ein trostloses, verschlafenes Nest ohne jede Bedeutung.

Das letzte Wegstück legte er langsam zurück, versunken in den Anblick der kahlen Landschaft.

Der Ort lag am Ende der Welt. Die nächste Stadt war zwanzig Kilometer entfernt, dreimal in der Woche kam ein Postbus hierher. Es gab eine Kirche, einen Gasthof, einen Polizeiposten, einen Arzt.

Irgendwo in der Nähe gab es auch ein altes Schloss, Castel Montsalve, aber das war Privatbesitz, nicht zur Besichtigung freigegeben – und daher auch kein Anziehungspunkt für Touristen.

Der Besuch von Fremden stellte in Cala Correggio jedenfalls etwas Besonderes dar.

Dave merkte es, als er über die holprige Straße in das Dorf einfuhr. Kinder liefen zusammen, Frauen in schwarzen Kleidern und mit schwarzen Kopftüchern, vereinzelte Männer und eine Menge Hunde und Katzen. Am Straßenrand blieben sie stehen und starrten ihm nach. Einige verharrten in den düsteren Hauseingängen, und auch als er vor dem einzigen Gasthaus des Dorfes stoppte, hielten sich die Leute in gebührender Entfernung.

Dave lächelte freundlich, aber sein Lächeln wurde nicht erwidert. Misstrauen stand in den Gesichtern – ein Misstrauen, das der junge Amerikaner fast körperlich spürte.

Die letzte Karte seines Bruders fiel ihm ein. Ein seltsamer Ort? Unsinn, dachte er und steuerte auf den Eingang des Gasthofes zu.

Die dämmrige Kühle tat gut nach der langen Fahrt. Fliegen summten, in einer Ecke spielten zwei Männer Karten. Der dicke Wirt trug eine weiße Schürze, ebenso wie das schwarzhaarige, etwas zu kräftig gebaute Schankmädchen, das hinter der Theke Gläser spülte.

Eine Katze strich an Daves Beinen vorbei. Flüchtig registrierte er, dass es sich um eine blaue Kartäuserkatze handelte, ein schönes, graziles Tier mit hellgelben Augen. Dann ging er zur Theke und wandte sich dem Wirt zu.

»Haben Sie ein Zimmer für mich?«, fragte er in fließendem Italienisch.

Der Dicke blinzelte ihn an und nickte. »Si! Wie lange möchten Sie bleiben?«

»Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Ich suche meinen Bruder.«

Der Wirt schien nicht überrascht, und Dave stutzte. Seiner Meinung nach musste es für die Leute hier ein ziemlich ungewöhnliches Ereignis sein, dass ein Amerikaner in dieses gottverlassene Nest kam, um seinen Bruder zu suchen. Aber vielleicht hatten sie ihn anhand der Ähnlichkeit längst erkannt. Der Wirt jedenfalls schob ihm nur schweigend das abgeschabte Gästebuch zu, und Dave trug sich ein.

David William Connery, zweiunddreißig Jahre alt, Schriftsteller, wohnhaft in New York.

Er blätterte zurück. Aber er fand nur Eintragungen aus diesem Jahr. Jims Name war nicht darunter.

»Mein Bruder hat hier gewohnt«, sagte er. »Vor zehn Monaten etwa. Er heißt James Connery, ist fünfundzwanzig und ...«

»Si«, sagte der Wirt, »ich weiß. Die Polizei hat nach ihm geforscht. Überall haben sie ihn gesucht, aber nicht gefunden.«

Die Worte klangen seltsam endgültig.

»Aber er hat doch hier gewohnt, nicht wahr?«, vergewisserte sich Dave.

»Si«, sagte der Wirt. »Drei Tage.«

»Und dann?«

Der Wirt zuckte die fetten Schultern. Über seine dunklen, leicht vorstehenden Augen senkten sich die Lider. »Nichts. Er ist abgefahren. Ich weiß nicht, wohin. Niemand weiß etwas.«

Dave presste die Lippen zusammen. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, die gleichen Fragen zu stellen, die die Polizei vermutlich schon dutzendmal gestellt hatte. Also nickte er nur.

»Kann ich einen Espresso und etwas zu essen bekommen?«

»Si, capisco, Signore. Maria kocht ausgezeichnet. Aber wenn es schnell gehen soll, können Sie auch Schafskäse mit Brot bekommen. Ihr Bruder mochte Schafskäse mit Brot sehr.«

Dave gab es einen Stich, aber er nickte und bestellte den Schafskäse. Schweigend ging er zu einem der Tische und ließ sich erschöpft auf den Stuhl sinken. Der trocknende Schweiß verursachte ein Frösteln auf seiner Haut.

Er wartete, bis das Schankmädchen den Kaffee brachte, und trank das heiße Gebräu in großen Schlucken.

Immer noch spürte er die misstrauischen, abschätzenden Blicke der Anwesenden, und er war sich bewusst, dass draußen das halbe Dorf über sein Auftauchen munkelte. Vermutlich war er verrückt, und dies alles würde zu nichts führen.

Für einen Moment überfiel ihn Mutlosigkeit. Solche Dinge passieren eben, hatte der Mann in der amerikanischen Botschaft zu ihm gesagt. Aber Dave konnte nicht glauben, dass solche Dinge an der Tagesordnung waren. Menschen verschwanden nicht spurlos – nicht einfach so. Sicher, es gab Abgründe hier, Erdrutsche, schlechte Straßen. Aber in all diesen Fällen hätte es Spuren gegeben. Irgendwelche Hinweise. Ein Wagenwrack zum Beispiel. Oder ...

Dave fuhr zusammen, als er die Berührung an seinem Bein spürte.

Es war die Kartäuserkatze. Das Tier schnurrte leise, rieb sich an seinem Knöchel. Dave beugte sich hinab, um das seidige blauschimmernde Fell zu streicheln.

Der Schafskäse kam, in Olivenöl getaucht und mit schwarzem Pfeffer bestreut. Die Katze blinzelte und fauchte leise hinter dem Schankmädchen her.

Dave grinste, goss etwas Dosenmilch in seine Untertasse und schob sie dem Tier hin, während er sich über das Essen hermachte.

Die Beklemmung der ersten Minuten verflog.

Dave aß mit gutem Appetit. Und er gewann auch einen Teil seiner Zuversicht zurück. Der Ort, den er auf den ersten Blick trostlos und irgendwie beängstigend gefunden hatte, erschien ihm jetzt friedlich und herrlich ruhig. Ein Ort ohne Gefahren, ohne Gewalt, ohne Angst. Eine Welt für sich, eine Oase, in sich abgeschlossen und sicher in ihrer Abgeschiedenheit.

Und ein Ort, an dem ganz bestimmt keine Menschen verschwanden wie vom Erdboden verschluckt.

Dave beendete seine Mahlzeit und ließ sich von dem Mädchen das einfache, aber saubere Zimmer zeigen. Auch hier herrschte kühler Schatten.

Er war müde, erschöpft von der langen Fahrt, und er ließ sich sofort auf das grobe weiße Leinenlaken sinken.

Dass die Katze hinter ihm ins Zimmer gehuscht war und sich vor dem Bett auf der Bastmatte zusammenrollte, störte ihn nicht weiter.

†

In den nächsten Tagen gewöhnten sich die Leute an Dave Connerys Anwesenheit – ohne allerdings ihre anfängliche Zurückhaltung aufzugeben.

Das Gespräch mit den beiden Polizisten des Ortes brachte kein Ergebnis. Dave hatte das Gefühl, dass sie ihn für leicht verrückt hielten, und er gab den Versuch schnell wieder auf, bei ihnen Hilfe zu finden. Stattdessen bemühte er sich, genau zu rekonstruieren, was sein Bruder in den drei Tagen seiner Anwesenheit unternommen hatte.

Viel kam nicht dabei heraus. Man hatte ihn im Gasthof sitzen sehen. Er hatte irgendwelche Kleinigkeiten in dem einzigen Kramladen gekauft und Ausflüge in die Umgebung unternommen. Kontakte zu Einheimischen hatte er offenbar nicht geknüpft.

Dave fragte Dutzende von Menschen, unermüdlich und geduldig, er bekam bereitwillige, wenn auch unergiebige Antworten, es gelang ihm aber nicht, auch nur bei einem einzigen seiner Gesprächspartner die Mauer aus Misstrauen und Schweigen zu durchbrechen.

Sympathie schien ihm in diesem Ort überhaupt nur ein einziges Wesen entgegenzubringen, und das war die kleine Kartäuserkatze, der er jeden Abend eine Schale Milch vor seine Zimmertür stellte. Sie gehörte niemandem, und außer ihm kümmerte sich auch offenbar niemand um sie. Aber solange er sich in dem Gasthof aufhielt, war sie immer irgendwo in der Nähe, und schließlich empfand er ihre Gegenwart beinahe als tröstlich.

Nach vier Tagen war er immer noch keinen Schritt weitergekommen.

Nachmittags glaubte er, eine gewisse Unruhe im Dorf zu verspüren. Menschen kamen aus ihren Häusern, redeten miteinander, verschwanden wieder. Die Straße lag genauso ausgestorben wie immer in der Sonne – aber Dave war Schriftsteller, und er besaß genug Feinfühligkeit, um auch einen leisen Wechsel in der Atmosphäre zu empfinden.

Er hatte die Zeit der mittäglichen Glut in seinem Zimmer verbracht. Jetzt stand er auf, um hinunterzugehen. Als er die Hand auf die Klinke legte, hörte er draußen ein heftiges Fauchen. Rasch öffnete er die Tür – und sah Maria, das Schankmädchen, die der Katze offenbar gerade einen Fußtritt versetzt hatte.

Das Tier wischte durch die Tür in sein Zimmer. Dave schüttelte den Kopf.

»Was soll das?«, fragte er scharf. »Was hat Ihnen das Tier getan?«

Maria war blass. Ihre Lippen pressten sich aufeinander.

»Sie ist böse«, sagte sie.

»Unsinn! Was ist übrigens draußen los?«

»Draußen? Ich weiß nicht, Signore.«

Dave zuckte mit den Schultern und wollte weitergehen. Aber Maria berührte rasch seinen Arm – die erste auch nur halbwegs persönliche Geste, seit er hier war.

»Sie sollten gehen, Signore«, sagte sie leise. »Ihr Bruder ist fort. Er kommt nicht zurück.«

Dave stutzte.

Die Augen des Mädchens waren auf sein Gesicht gerichtet. Große, dunkle Augen mit einem sanften Schimmer. Und in ihrer Stimme – ja, in ihrer Stimme zitterte etwas wie Angst.

Dave runzelte die Stirn.

»Von wo zurück?«, fragte er ebenso leise.

»Ich weiß nicht, Signore. Sie müssen gehen. Bitte! Es ist besser, wenn Sie gehen.«

Für einen Moment spürte Dave wieder das Unbehagen, die seltsame Beklemmung. Warum, zum Teufel, hatte sein Bruder dieses Nest einen seltsamen Ort genannt? Er atmete tief durch, und diesmal war er es, der Maria am Arm festhielt.

»Helfen Sie mir«, bat er leise. »Sagen Sie mir, was Sie wissen.«

»Aber ich weiß nichts, ich ...«

»Sie haben meinen Bruder gekannt. Er war drei Tage hier, und er hat Ausflüge in die Umgebung unternommen. Irgendjemand muss doch wissen, wo er hingegangen ist, was er hier getrieben hat und ...«

»Er hat es nicht gesagt, Signore. Wirklich nicht.«

Dave sah sie an. »Aber Sie wissen es trotzdem. Er hat Sie gefragt, nicht wahr? Er wollte malen, Skizzen machen, und er hat Sie nach der Umgebung und der Landschaft gefragt.«

Maria schlug die Augen nieder. Aus irgendeinem Grund flüsterte sie jetzt. »Er ist oft auf das Plateau hinaufgestiegen, Signore. Ich habe ihm den Weg beschrieben. Es ist ein kleiner Pfad, der direkt hinter der Kirche beginnt, neben dem Friedhof. Aber ich bin nicht mitgegangen, nie.«

»Und warum nicht?«

»Ich wollte nicht. Vom Plateau aus kann man das Schloss sehen, und ...«

Abrupt hielt sie inne. Ein flackernder Blick traf Daves Gesicht, mit einer heftigen Bewegung wandte sie sich ab, und während er noch über diese merkwürdige Begründung nachdachte, hastete sie bereits die Treppe hinunter.

Dave schüttelte den Kopf.

Das Schloss sehen, klang es in ihm nach. Sie musste Castel Montsalve meinen. Aber was, zum Teufel, war so ungewöhnlich daran, dass man von dem Hochplateau aus das Schloss sehen konnte?

Immerhin verfügte er jetzt über einen Anhaltspunkt. Das Plateau und das Schloss. Er entschied, sich beides anzusehen, und stieg hinter dem Mädchen die Treppe hinunter.

Die Schankstube war leer, auch draußen auf der Straße konnte er niemanden entdecken.