8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Zwischen Spiel und Wirklichkeit Die fünfzehnjährige Agnes fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Ihre beste Freundin Jana ist seit ein paar Wochen völlig daneben. Ihre kleine, allseits rosa beplüschte Schwester nervt zunehmend und ihre Eltern haben sowieso keine Ahnung, was in ihr vorgeht. Einziger Lichtblick ist der Musiker Matti, auf den leider auch Jana steht, und jene seltsame Moderatorin, die ihr eines Nachts beim Zappen begegnet. Sie bietet ihr an, etwas mehr Spannung in ihren Alltag zu bringen. Zögernd lässt Agnes sich darauf ein, obwohl sie sich dafür, als eine Art Eintrittsgeld, immer wieder mit einem Messer selbst verletzen muss. Bis sie feststellt, dass sie Realität und Spiel nicht mehr trennen kann. Und dass die Sache immer gefährlicher wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

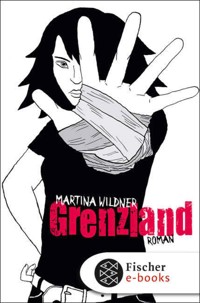

Martina Wildner

Grenzland

Umschlagzeichnung von Martina Wildner

Fischer e-books

Mit einem Nachwort von Hans Hopf

Ich bedanke mich ganz besonders

bei Jörg Riehl und Manfred Riegger

M.W.

Schwimmen. Heute musste sie 1000 Meter schwimmen. Etwas Schrecklicheres konnte sich Agnes kaum vorstellen. 1000 Meter im Schwimmbad waren vierzig Bahnen, vierzig unendliche Bahnen.

Agnes war nicht unsportlich, im Gegenteil. Sie konnte Skifahren, Weitspringen und einen Rückwärtssalto vom Ein-Meter-Brett. Sie mochte bloß nicht die 1000 Meter schwimmen. Das Problem war nicht das Schwimmen, sondern dass es ein Zeitlimit gab. Man musste sich also anstrengen. Der Gedanke, sich mehr als zwanzig Minuten lang anzustrengen und dabei nur das schwappende, nach Chlor riechende Wasser um sich zu haben, war ihr unerträglich. Gab es denn keine Möglichkeit, die Sache zu umgehen?

Agnes war kein Drückeberger. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, etwas aufzuschieben, aber mit den 1000 Metern war es etwas anderes. Warum sollte es nicht auch ihr gelingen, einfach darum herumzukommen? Die anderen saßen doch dauernd mit irgendwelchen Wehwehchen am Beckenrand und unterhielten sich dabei aufs Beste!

Sie ging alle möglichen Erkrankungen durch. Periode hatte sie erst letzte Woche gehabt (wirklich!), Schnupfen oder Husten waren nicht in Sicht. Sie hatte keine Zerrung, keine Blasenentzündung und keine Ohrenschmerzen. Auch mit Neurodermitis oder einer Chlorallergie konnte sie nicht aufwarten. Aber was war neulich mit Shannon gewesen? War sie nicht wegen eines frischen Schnitts in den Finger vom Schwimmunterricht befreit gewesen? Die Sache hatte ein wenig lächerlich gewirkt. Doch Shannon hatte mit großem Ernst behauptet, es handle sich um eine klaffende Wunde, und konnte das auch noch durch eine schriftliche Entschuldigung ihrer Mutter belegen. Tatsächlich war das Pflaster blutdurchtränkt gewesen und sie hatte den Finger ständig nach oben gehalten – erstens, damit ihn alle sahen, zweitens, um die Blutung zu stoppen.

Ein Schnitt, dachte Agnes und setzte sich auf.

Die Morgensonne ließ ihr Zimmer leuchten. Es war zehn nach sechs, sie war eine halbe Stunde vor dem Weckerläuten aufgewacht. Sie schlug die Decke zurück. Noch wenige Minuten, dann würde Mama aufstehen und in der Küche herumwerkeln. Dann war es zu spät.

Leise schlich Agnes nach unten. In der Küche ging sie zum Messerblock und nahm sich das größte Messer. Mama benützte es, um Kohlköpfe zu halbieren. Es war schwer und die Schneide etwa zwanzig Zentimeter lang. Es war bestimmt frisch geschliffen. Doch Agnes zögerte. Damit hackte man sich ja womöglich gleich die ganze Hand ab! Ihr Blick fiel auf die Brotschneidemaschine. Nein, nicht mit der Maschine. Papa hatte sich damit mal den Fingernagel angesägt. Da sah sie die Obstschale. Neben einem aufgeschnittenen, braun angelaufenen Apfel lag das kleine scharfe Obstmesserchen mit dem Holzgriff. Sie steckte das Fleischermesser zurück in den Block, nahm das Obstmesser und sah auf die Uhr. Viertel nach sechs. Mama war bereits im Bad.

Agnes hielt das Messer an den linken Daumen und zögerte wieder. War der Zeigefinger nicht besser? Wo schnitt man sich denn, wenn man sich beim Obstschneiden schnitt? Sie überlegte hin und her, dann beschloss sie zu handeln.

Das Ergebnis war bestenfalls mittelmäßig. An einem dünnen Schnitt am linken Zeigefinger bildeten sich ein paar Blutstropfen. Agnes kniff die Lippen zusammen und drückte mehr Blut heraus. In diesem Augenblick kam Mama. »Du bist schon auf?«, fragte sie.

»Ha-hallo Mama«, stotterte Agnes. Sie hatte ihre Mutter gar nicht kommen hören.

»Was hast du denn da?«, fragte Mama natürlich sofort. »Hast du dich geschnitten?«

»Mmmh.«

»Lass sehen!« Mama betrachtete den Schnitt. »Na, ist ja nicht schlimm. Ich mach dir ein Pflaster drauf.«

Agnes hielt ihrer Mutter ergeben den Finger hin. Sie hatte ihre Chance vertan.

Zahn um Zahn

Agnes erwachte mitten in der Nacht. Sie hatte schlecht geträumt, ihr T-Shirt war verschwitzt, und jetzt lag sie da und konnte nicht mehr einschlafen. Alles klebte, die Füße waren heiß und fühlten sich aufgequollen an. Also hob sie erst die Bettdecke ein wenig an und wendete sie dann.

Wie spät es wohl ist, fragte sie sich, öffnete die Augen und versuchte, die Zahlen auf dem Wecker zu erkennen, doch das Licht von der Straßenlaterne, die den Raum ein wenig erhellte, reichte nicht aus. Unter der Decke war es schon wieder unerträglich heiß, und Agnes dachte an alle, denen es nicht vergönnt war, in einem kühlen Raum zu schlafen: Die vielen Bewohner der Megacitys in Äquatornähe, aber auch die Bewohner der gemäßigten Breiten, jedenfalls im Sommer, und vor allem diejenigen, die keine Klimaanlage hatten. Ja, viele mussten Schlaftemperaturen von über 25°C ertragen – wenn nicht gar die meisten. Denn mal ehrlich: Wie viel Prozent der Weltbevölkerung lebte schon in Schweden oder Kanada? Und was war mit dem Klimawandel? Würden nicht ohnehin bald alle Menschen bei lebendigem Leib von der Sonne gegrillt werden?

Agnes seufzte, der Schlaf wollte nun überhaupt nicht mehr kommen; sie wendete die Decke erneut.

Es ist wahrscheinlich halb fünf, dachte sie. Es fühlt sich an, als sei es halb fünf, denn die definitiv schlimmsten Gedanken hatte man schließlich zwischen vier und fünf Uhr. Wenn man da wachlag und grübelte, landete man nicht selten beim Tod. Beim eigenen, dem der Eltern oder Geschwister, dem von Freunden und schlimmstenfalls beim Tod der gesamten Menschheit, also dem Weltuntergang.

Nein, sagte Agnes zu sich. Das will ich jetzt nicht.

Sie schaltete das Licht an. Licht half. Wenn man etwas sah, war man mit seinen Gedanken nicht so allein. Das Licht der Nachttischlampe war warm und freundlich, Agnes atmete auf.

Dass ich nicht früher darauf gekommen bin!

Doch das Glück währte nur kurz, denn die Gedanken an die bevorstehende Klimakatastrophe wurden durch das Licht nicht verscheucht, im Gegenteil. Agnes fiel ein, dass der gesteigerte Stromverbrauch durch das Einschalten des Lichts nur noch schneller zu der befürchteten Katastrophe führen würde. Also schaltete Agnes das Licht wieder aus.

Sie legte sich auf den Rücken und betrachtete die blassen Lichtflecke, die die Straßenlaterne an die Decke und einen Teil der Wand warf. Auch ein Stück des Bücherregals wurde beleuchtet.

Doch schon nach wenigen Minuten hielt sie es nicht mehr aus. Sie setzte sich auf und warf die Decke zurück. Es hatte keinen Sinn. Sie musste irgendetwas tun.

Sie stand auf, tappte zur Tür, öffnete sie leise und schlich durch den Flur zur Treppe. Lautlos stieg sie hinab, ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter sich. Dann erst knipste sie das Licht an. Die Klimakatastrophe wurde ihr zunehmend gleichgültiger. Schließlich steuerte sie auf das Wohnzimmerregal aus hellem Kiefernholz zu und zog den hellgrünen Vorhang beiseite, den Mama vor dem Regalfach angebracht hatte, in dem sich der Fernseher befand. Sie schnappte sich die Fernbedienung, ging zum Sofa und ließ sich fallen. Einen Moment zögerte sie, weil sie sich nicht recht entschließen konnte, einzuschalten.

Die Klimakatastrophe, dachte sie, und außerdem: Der Fernseher!

Mama hasste den großen Fernseher mit Plasmabildschirm, den Papa anlässlich der Fußball-WM gekauft hatte, und weil sie fürchtete, sämtliche Familienmitglieder könnten nun fernsehsüchtig werden, hatte sie die Fernbedienung mit einem Code belegt. Der war allerdings längst geknackt.

Agnes schaltete den Fernseher ein und regelte sofort die Lautstärke nach unten. Im Programmmenü gab sie wahllos eine Zahl ein, es war die 87. Sie hatte nicht erwartet, dass der Programmplatz tatsächlich belegt war, doch auf dem Bildschirm waberte eine rosa Fläche. Agnes hasste Rosa. Alle Dinge, die ihre kleine Schwester besaß, hatten diese Farbe. Alles, was Jenni berührte, nahm diesen Ton an. Agnes wollte schon umschalten, doch nun erschien auf dem Bildschirm eine Frau, die ein tief ausgeschnittenes blassrosa Kleid trug und die Lippen bewegte, als ob sie spräche. Ihre Haare waren pink, aber das war nicht das Ungewöhnlichste. Die Frau, die eine ausgesprochen gute Figur hatte und trotz des vielen Rosa elegant gekleidet war, hatte drei Augen. Eins rechts, eins links und eins in der Mitte der Stirn. Sie bewegte noch immer die Lippen, als spräche sie. Doch plötzlich hielten die Lippen inne. Die Frau klimperte ein paarmal mit den Liddeckeln, dann erschien eine Sprechblase. »Herzlich willkommen!«, las Agnes.

Das seltsame Wesen lächelte nun, und Agnes entdeckte links unten im Mund einen Goldzahn. Die Frau hörte nicht auf zu lächeln. Dabei schloss und öffnete sie dauernd die Augen, aber nicht, wie andere Menschen, alle gleichzeitig, sondern jedes Auge zu einem eigenen Zeitpunkt. Das machte Agnes ganz nervös und zwang sie, die Frau nur noch gebannter anzustarren.

Bald konnte sie die klimpernden Augen und den Goldzahn, der einen unbestimmten Ekel in ihr erregte, nicht mehr ertragen und blickte knapp an dem Gesicht der Frau vorbei.

Wieder erschien eine Sprechblase: »Ich bin Lestia Thumb«, las Agnes.

»Angenehm«, flüsterte sie, verstummte aber sogleich wieder. Man konnte doch nicht mit dem Fernseher sprechen!

»Und wie heißt du?«, fragte die Sprechblase.

»Agnes«, hauchte Agnes.

Die Frau lächelte und klimperte wieder mit ihren Lidern. Agnes konzentrierte sich nur auf ein Auge, sie wählte das linke. Dieses schloss und öffnete sich etwa im Zwei-Sekunden-Abstand. Ihr Blick wanderte nach einer Weile weiter zum mittleren Auge, das etwa in einem Drei-Sekunden-Abstand klimperte. Das rechte Auge hingegen hatte einen Fünf-Sekunden-Rhythmus.

Wahnsinn, dachte Agnes und stellte fest, dass sich im Abstand einer bestimmten Zeit alle drei Lider gleichzeitig schlossen. Das war ein kurzer Moment der Ruhe. Zwei Sekunden später allerdings war es wieder ein wirres Geklimper.

Je länger Agnes diesem Spektakel zusah, desto schwerer wurden ihre eigenen Lider. Schließlich schaltete sie den Fernseher ab, kehrte in ihr Zimmer zurück und schlief sofort ein.

Am nächsten Morgen erwachte Agnes vom Piepen ihres Weckers. Sie sprang auf, ging zum Regal und schaltete das Gerät aus.

Die Morgensonne schien in ihr hellgelb gestrichenes Zimmer. Agnes sah hinaus und seufzte. Dafür gab es eigentlich keinen Grund. Sie seufzte, weil sie gerade ständig das Gefühl hatte, seufzen zu müssen. Ihr Zeitempfinden hatte sich geändert. Was genau los war mit der Zeit, wusste sie nicht. Bis vor kurzem hatte sie sich noch nie Gedanken über die Zeit gemacht und wie sie verging. Sie war vom Fluss der Zeit mitgetragen worden. Mal gab es da Stromschnellen, Nachmittage mit den Freunden im Park, an denen die Zeit raste, dann wieder verbreiterte sich der Fluss, und es ging nur langsam. Das war in der Schule der Fall. Agnes hatte das eine wie das andere akzeptiert, denn so war es nun mal.

Jetzt aber war aus der Zeit eine Art Brei geworden. Aber kein glatter, sondern ein klumpiger. Hin und wieder geriet Agnes in eine wässrige Stelle, da schien für kurze Zeit alles leichter, aber diese Augenblicke brachten sie nicht weiter. Im Gegenteil! Gleich drauf steckte sie wieder in einem zähen Klumpen fest. Anders ausgedrückt: Agnes langweilte sich.

Sie machte sich auf den Weg ins Bad. Mama klapperte unten in der Küche bereits mit dem Geschirr, dazwischen krächzte immer wieder Wilma. Papa, der gern etwas länger liegen blieb, schlief noch, dasselbe tat vermutlich Jenni. Agnes warf einen verächtlichen Blick auf Jennis Zimmertür, die mit Pferdebildern und rosa gekleideten Zirkusartistinnen beklebt war. Plötzlich erinnerte sie sich an das dreiäugige Wesen aus dem Fernsehen. So ein merkwürdiger Traum!

Im Bad nahm sie als Erstes die Zahnbürste, quetschte die rotweiß gestreifte Zahnpasta aus der Tube und drehte die Sanduhr um, die ein kleiner, breitgrinsender König in der Hand hielt. Dieser König mit goldlackierter Krone und Sanduhr gehörte Jenni. Es dauerte exakt 2 Minuten und 45 Sekunden, bis der Sand ganz durchgelaufen war. Und genau genommen – glaubte man den Zahnputzfachleuten – waren 2 Minuten und 45 Sekunden immer noch 15 Sekunden zu wenig. Mindestens zweimal täglich drei Minuten wurden offiziell empfohlen.

2 Minuten und 45 Sekunden konnten sehr lange dauern, und eigentlich, wenn Agnes ehrlich war, hatte sie es bisher noch nicht geschafft, so lange Zähne zu putzen. Einerseits ärgerte sie das, andererseits wunderte sie sich darüber. So schwer konnte das doch nicht sein! Also hatte sie beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, und eine Liste angefertigt, auf der Tätigkeiten aufgelistet waren, die genau 2 Minuten und 45 Sekunden dauerten. Sie waren geordnet nach dem Schwierigkeitsgrad, diesen Zeitraum zu überstehen:

800 Meter möglichst schnell laufen.

Mit untergelegtem Kissen an der Wand Kopfstand machen.

Den Sekundenzeiger beobachten und dabei an nichts anderes denken als an den Sekundenzeiger.

6 843 567 243 auf eine Kommastelle genau schriftlich durch 14 teilen.

Auf einem Bein stehen.

4 Gläser, 5 Teller, einen Topf mit Deckel und eine stark verschmutzte Bratpfanne abspülen.

16,5-mal hintereinander Alle Jahre wieder singen.

236 Luftmaschen häkeln.

27 Perlen auf eine Nylonschnur fädeln.

4 Seiten in einem spannenden Buch lesen.

Natürlich gab es unangenehmere Sachen, als in 2 Minuten und 45 Sekunden 800 Meter rennend zurückzulegen. Eine Operation ohne Narkose zum Beispiel. Oder 2 Minuten und 45 Sekunden unter Wasser. Zähneputzen war also gar nicht so schlimm. Es gab keinen Grund, nicht 2 Minuten und 45 Sekunden lang Zähne zu putzen. Das war ganz klar, da gab es keine Ausrede.

Für heute nahm sie sich vor, jeden Zahn 5,9 Sekunden lang zu putzen. Das ergab bei achtundzwanzig Zähnen ziemlich genau 2 Minuten und 45 Sekunden. Sie begann die Arbeit am hintersten Backenzahn im linken Unterkiefer. Als sie die Hälfte der Zähne geputzt hatte, sah sie auf die Sanduhr: Es hatte sich erst ein winziges Häufchen Sand gebildet. Die Uhr musste verstopft sein.

»Das ist mein Zahnputzkönig«, hörte Agnes Jennis helle Stimme hinter sich.

Sie antwortete mit der Zahnbürste im Mund: »Ich mach ja gar nichts.«

»Du hast meinen Zahnputzkönig aufs Waschbecken gestellt.«

»Ja und?«

»Es ist meiner.«

Dumme Kuh, dachte Agnes. Jenni benutzte den Zahnputzkönig so gut wie nie. Sie hatte ihn gar nicht nötig. Sie tanzte, während sie Zähne putzte, durchs Badezimmer, übte Ballett oder das, was sie sich darunter vorstellte, turnte auf dem Badewannenrand, als sei sie eine Zirkusartistin, oder lief putzend zurück in ihr Zimmer und packte unterdessen ihr Schulzeug. Jenni putzte auf diese Weise manchmal zehn Minuten und bemerkte es nicht einmal.

»Du sagst doch immer, der Zahnputzkönig sei der letzte Mist«, sagte Jenni. »Warum benutzt du ihn dann?«

Agnes spuckte den Schaum aus. »Ist er auch. Die Sanduhr geht falsch. Es dauert nämlich keine 2 Minuten und 45 Sekunden, bis der Sand durchgelaufen ist.«

»Sondern?«

»Viel länger. Die Sanduhr ist verstopft.«

Jenni nahm den Zahnputzkönig und betrachtete ihn, dann klopfte sie gegen das Glas. »Quatsch! Die Uhr läuft doch.«

»Ja, weil du hingeklopft hast. Ich sag dir, das Ding verstopft laufend. Es-ist-der-letz-te-Scheiß.«

»Du brauchst die Sanduhr ja nicht zu benutzen. Außerdem sollst du nicht so oft Scheiße sagen.«

Agnes beugte sich zum Wasserhahn hin, spülte den Mund aus und wusch sich das Gesicht. Was ging Jenni ihre Wortwahl an? Mit geschlossenen Augen griff Agnes nach dem Handtuch. Dabei fegte sie den Zahnputzkönig vom Waschbeckenrand. Er landete klirrend auf dem Boden.

»Du dumme Kuh!«, schrie Jenni. »Jetzt hast du ihn kaputt gemacht!«

Agnes kniete sich nieder. Auf den Fliesen lagen die hauchdünnen Scherben der Sanduhr und eine kaum sichtbare Menge feiner, weißer Sand. Sie betrachtete ungläubig das Malheur: So ein winziges bisschen Sand konnte sie so quälen und war auch noch schuld, dass Jenni und sie für heute Feinde waren.

Reststrahlung

Das Frühstück war nach dem Zähneputzen die zweite Hürde am frühen Morgen, obwohl Agnes an sich gerne aß. Sie mochte den Geschmack von Butter auf frischem Brot, sie mochte alle Sorten Marmelade und sie mochte Kakao.

Das Problem lag woanders. Sie aß einfach zu schnell, genauer gesagt, sie ärgerte sich darüber, zu schnell zu essen. Früher hatte sie so gegessen, wie sie eben aß, und fertig. Jetzt war es ihr, als habe sie das falsche Tempo. Und das war keine Einbildung, denn sie hatte die Zeit gestoppt: Für ein halbes Brötchen brauchte sie 1 Minute 5 Sekunden, für ein ganzes Brötchen 2 Minuten 10 Sekunden und für die Tasse Kakao gerade mal 11 Sekunden. Sie hatte auch die Zeiten der anderen Familienmitglieder gestoppt und ihre Beobachtungen in eine Tabelle eingetragen.

0,5 Brötchen

1. Tasse

2. Tasse

3. Tasse

Dauer des Frühstücks

Papa

1.11 min

1.34 min

4.55 min

10 min – X

ca. 20 min

Mama

3.14 min

15.26 min

10 min – X

–

Agnes

1.05 min

11 sek

–

–

Jenni

10 min – X

10 min – X

–

–

Wilma

–

–

–

–

Anhand dieser einfachen Tabelle wurde einem die Sache schnell klar. Der Genuss eines Brötchens und einer Tasse Kakao dauerte bei Agnes 2 Minuten 21 Sekunden (weniger als die erforderliche Zahnputzzeit), das ganze Frühstück aber mindestens zwanzig Minuten. Agnes war also etwa 88 Prozent der Gesamtdauer des Frühstücks damit beschäftigt, mit nichts beschäftigt zu sein. Das war sehr anstrengend, denn sie war dann nicht nur mit nichts beschäftigt, sondern musste sich auch noch beherrschen, nicht mehr zu essen, weil sie seit neuestem auf ihre Figur achtete.

Es gab nicht allzu viele Möglichkeiten, die 88 Prozent Leerzeit zu reduzieren. Früher vom Tisch aufzustehen war ungünstig; Mama legte Wert auf ein gemeinsames Frühstück. Eine Möglichkeit war, langsamer zu essen, doch das gelang Agnes nicht. Sie hatte versucht, jeden Bissen fünfzigmal zu kauen, später mit dem Essen zu beginnen, das Brötchen öfter abzulegen, zwischen den einzelnen Bissen ein Gespräch zu führen oder beim Essen die Zeitung zu lesen. Letzteres mochte Papa nicht, denn er wollte keine auseinandergerissene Zeitung mit ins Büro nehmen. Länger zu kauen war Agnes so unerträglich, wie jeden Zahn sechs Sekunden lang zu putzen, und Gespräche fielen ihr keine ein. Jenni dagegen plapperte ununterbrochen und vergaß darüber das Essen. Sie sprach ohne Unterlass und erzählte Mama – Papa hörte nicht zu – ihre Träume, die meist davon handelten, dass Jenni als Fee über eine Wiese voller Blumen schwebte, vielen lustigen Käferlein das Leben rettete, bevor sie selbst von einer Riesenspinne gejagt wurde. Es gab nichts Grässlicheres als Jennis Träume.

Agnes nahm also am Frühstückstisch Platz. Mama saß schon und schmierte Jennis Pausenbrot. Agnes sagte: »Guten Morgen.«

»Guten Morgen. Sag mal, hast du heute Nacht ferngesehen?« Mama reichte Agnes den Brotkorb. Sie musste ein Sinnesorgan für die Reststrahlung haben, die der Fernseher auch noch im ausgeschalteten Zustand hinterließ. »Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du lieber eine heiße Milch trinken. Ich möchte nicht, dass du um diese Zeit fernsiehst, da kommt nur schlimmes Zeug.«

Agnes betrachtete ihr Brötchen von allen Seiten. Wie kam Mama nur darauf, dass sie ferngesehen hatte? »Ich habe nicht ferngesehen.«

»Wer dann?«, fragte Mama.

Agnes hob die Schultern.

»Und wie erklärst du dir, dass das Pflaster von deinem Schnitt vorhin auf dem Sofa gelegen hat?«

»Was weiß ich. Jedenfalls habe ich nicht ferngesehen.« Agnes senkte den Blick und konzentrierte sich auf das Brötchen. Wie war das im Traum gewesen? Hatte sie da nicht mit einer dreiäugigen Frau im Fernseher gesprochen? Sie schnitt ihr Brötchen auseinander und verteilte die Butter auf der ersten Hälfte.

Jenni erschien ganz in Rosa am Frühstückstisch. Ihr krauses, blondes Haar hatte sie zu zwei Zöpfchen zusammengebunden. Kurz darauf kam Papa. Er war wie immer weder geduscht noch rasiert; er machte das alles nach dem Frühstück.

»Hast du hier heute Nacht ferngesehen?«, fragte Mama Jenni.

»Ich?« Jenni sah Mama vollkommen verständnislos an. »Wieso?«

»Ich habe ferngesehen«, sagte Papa zur Überraschung aller.

»Aber wie kommt dann Agnes’ Pflaster aufs Sofa?«, wollte Mama wissen.

»Was für ein Pflaster?«, fragte Papa.

»Agnes hat sich geschnitten«, erklärte Jenni.

»Ich hatte auch ein Pflaster«, sagte Papa. »Hier.« Er deutete auf seinen Daumen. Er hatte dort eine Blase von der Gartenarbeit.

»Das Pflaster, das ich gefunden habe, war kleiner als deins.«

»Ich habe aber ferngesehen.«

»Trotzdem lag da Agnes’ Pflaster«, beharrte Mama.

»Und woher willst du das so genau wissen? Ich meine, ob das Agnes’ Pflaster war? Nimmst du jetzt Genproben von allen, die fernsehen?«

»Ach, Christian. Ich wundere mich bloß.« Mama überlegte. Sie schien nicht zufrieden zu sein. »Wann hast du denn ferngesehen?«

»So gegen ein Uhr.«

»Und warum?«

»Ich konnte nicht schlafen. Es ist Vollmond.« Papa nahm einen Schluck Kaffee.

»Und wieso habe ich nichts davon bemerkt?«, wollte Mama wissen.

»Weil du geschlafen hast. Wie ein Stein.«

»Tatsächlich? Aber wie kannst du eigentlich die Qualität meines Schlafes beurteilen?« Mama hielt sich für die schlechteste Schläferin der Welt. Angeblich wachte sie auf, wenn draußen im Garten eine Blattlaus an den Blättern der Kapuzinerkresse knabberte.

»Du hast dich jedenfalls nicht bewegt.«

»Das muss nicht heißen, dass ich tief geschlafen habe.«

»Du hast nicht bemerkt, dass ich aufgestanden bin.«

»So? Und woher weißt du das?«

»Weil du doch sonst wüsstest, dass ich heute Nacht eine halbe Stunde lang im Wohnzimmer war.«

»Woher sollte ich wissen, dass du gerade im Wohnzimmer warst? Du hättest genauso gut im Bad oder im Arbeitszimmer gewesen sein können.«

Papa seufzte. Agnes war froh, dass Mama in Papa einen ausdauernden Diskussionspartner gefunden hatte, denn nach wie vor hatte sie keine rechte Erinnerung an die letzte Nacht. Sie hatte wachgelegen; dann musste sie aber doch endlich eingeschlafen sein, denn sie hatte ja von diesem dreiäugigen Wesen im Fernsehen geträumt. Doch wie war das Pflaster auf das Sofa im Wohnzimmer gekommen? War sie geschlafwandelt? Agnes nagte an ihrem Brötchen. Dann warf sie einen vorsichtigen Blick auf Mama. Die schwieg zwar im Moment genau wie Papa, aber Agnes sah ihr an, dass für sie das Thema noch längst nicht erledigt war. Warum musste sie nur immer alles so genau wissen?

»Also«, sagte Papa, nachdem er sich mit einem weiteren Schluck Kaffee gestärkt hatte. »Wenn du es genau wissen willst: Ich war von 1.03 Uhr bis 1.39 Uhr im Wohnzimmer. Der Fernseher lief von exakt 1.04 Uhr bis 1.38 Uhr. Ich war allein, mein Pflaster klebte am Daumen. Jetzt ist es weg. Wo es ist, weiß ich nicht. Und du, Ingrid, hast aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, meine Abwesenheit aus dem Schlafzimmer nicht bemerkt. Zufrieden?«

Wilma begann zu zetern, Mama nahm sie aus dem Hochstuhl.

»Und was, wenn gar niemand von beiden das Pflaster verloren hat?«, fragte Jenni.

»Wer denn dann?«, fragte Mama gereizt.

»Ein Einbrecher.«

»Jenni, das ist doch Unfug!«

176 Worte

Der Schultag verlief, wie ein Schultag eben verläuft.

Es war Dienstag, und das bedeutete, dass Agnes mit Jana zusammen nach Hause gehen würde, denn Dienstag war Mamas langer Bürotag.

Jana war ihre beste Freundin, seit Agnes denken konnte. Sie hatten zusammen die Kinderkrippe besucht, dann den Kindergarten, schließlich die Grundschule und gingen nun zusammen in dasselbe Gymnasium. Beide waren im naturwissenschaftlichen Zweig und beide fragten sich, warum das so war und sie sich noch mehr als andere mit Mathematik, Physik und Chemie abquälen mussten.

Obwohl sie also vieles gemeinsam erlebt hatten und obwohl auch ihre Mütter eng befreundet waren, spürte Agnes seit einiger Zeit einen Riss in der Freundschaft. Janas Verhalten und Aussehen hatte sich in letzter Zeit stark verändert. Außerdem versuchte sie sich mehr und mehr mit Eva und Shannon anzufreunden, zwei Mädchen, die in immer noch engeren schwarzen Röhrenjeans, mit immer noch breiteren Nietengürteln und einem immer noch gelangweilteren Gesichtsausdruck daherkamen. Jana stand jetzt oft bei den Rauchern oder bei den Leuten von SICK & TIRED, einer Band, die laute, düstere Musik machte. Alles in allem konnte man Janas Erscheinungsbild so zusammenfassen: Sie bevorzugte die Farbe Schwarz bei der Kleidung, die Farbe Weiß beim Gesicht, dazu passend eine ausgesprochen gedämpfte Stimmung und dazu wiederum passend laute, düstere Musik. Außerdem schwieg sie gern und ausgiebig.

Agnes lehnte am Türrahmen. Die Schüler drängten sich an ihr vorbei, Jana packte noch ihre Tasche. Eva und Shannon waren schon gegangen. Irgendwie schien es mit der Freundschaft zwischen Eva, Shannon und Jana nicht so gut zu laufen, dachte Agnes schadenfroh. Jana kam nun langsam auf sie zu.

»Gehen wir?«

Jana blickte kurz auf, kniff die Augen zusammen, so als sei sie von Agnes geblendet, und sagte: »Mmmh.«

Die beiden verließen zusammen, aber ohne ein Wort zu sprechen, das Klassenzimmer, dann das Schulgebäude. Jana trottete dabei immer etwas hinter Agnes her.

Die Luft war frisch, es war zu kalt für die Jahreszeit. Agnes ging ein wenig langsamer, so dass Jana aufholen konnte. Doch die blieb stehen und holte aus ihrer Tasche ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug. Jetzt machte auch Agnes halt und beobachtete Jana aus dem Augenwinkel. Ihr gefielen Janas allerneueste Veränderungen gar nicht: Janas Haar war nach einem missglückten Färbeversuch graugrün und hing in dünnen Strähnen herunter. Außerdem hatte sie ein vereitertes Piercing an der Augenbraue, und selbst die engste Röhrenjeans war ihr noch zu weit. Insgesamt sah Jana ziemlich ungesund aus, aber sie schien stolz auf ihren Zustand zu sein.

Und wie schaffte sie es, so bleich zu sein, fragte sich Agnes. Sogar ihre Sommersprossen waren verschwunden. Ernährte sie sich falsch? Hatte sie ein Bleichmittel angewendet? Oder hatte sie eine Hautkrankheit wie Michael Jackson? Am meisten aber beunruhigte Agnes, dass Janas Gesicht merkwürdig maskenhaft geworden war. Jana lachte nur noch selten, sie schien sich so gut wie nie zu ärgern, und wütend war sie überhaupt nicht mehr. Ihr oder zumindest ihrem Gesicht schien alles gleichgültig zu sein.

Agnes biss auf ihren Lippen herum und überlegte, was sie sagen sollte, denn eines war klar: So langsam musste ein Gespräch in Gang kommen, sonst würde sie den Weg zu Janas Wohnung nicht überleben. Sind wir überhaupt noch befreundet?, überlegte Agnes. Sie hatten sich doch erst vor einem Jahr geschworen, auf ewig Freundinnen zu sein! Aber vielleicht ertragen es ja nur wirklich gute Freundinnen, einen Fußweg von sechshundert Metern schweigend zurückzulegen.

Sie überquerten eine Kreuzung. Jana warf nun ihre Kippe fort, hustete und ließ sich noch weiter zurückfallen. Agnes sann immer noch über das rettende Gesprächsthema nach und reduzierte ihr Tempo. Jana holte wieder auf. Endlich fiel Agnes etwas ein: »Hast du ein neues Piercing?«, fragte sie.

»Nee.« Das war zunächst alles. Doch dann bequemte sich Jana zu einer Ergänzung: »Hab ich seit vier Tagen.«

»Hübsch«, brachte Agnes hervor, obwohl das durchaus nicht der Wahrheit entsprach. Eigentlich fand sie Janas viele Löcher in Nase, Ohr und Augenbraue eine Spur unappetitlich. Außerdem musste es doch weh tun, beim Schlafen darauf zu liegen. »Wo hast du es stechen lassen?«

»Nirgends.«

»Wie?«

»Wenn ich jedes Piercing, das ich möchte, stechen ließe«, erklärte Jana, ohne die Lippen richtig zu öffnen, »dann wäre ich längst pleite.«

»Aber …«

»Ich mach das selber.«

»Echt? Tut das nicht weh?«

»Doch. Aber ist billiger.«

Agnes schwieg beeindruckt. Jana war wahnsinnig. Aber immerhin hatten sie jetzt ein Gesprächsthema, und Jana wirkte nicht mehr ganz so angeödet.

»Wie macht man das?«, fragte Agnes mit einem kritischen Blick auf den vierten Ohrring, der sich schon im Ohrknorpel befand.

»Ich kühle mir das Ohr mit einem Eiswürfel, dann desinfiziere ich eine Nadel mit Alkohol und steche durch.«

»Mit was für einer Nadel?«

»Mit einer ganz normalen.«

»Mit einer Nähnadel?«

»Nee, ich nehm ’ne Stopfnadel. Die ist dicker.«

»Und dann? Dann hast du eine Nadel im Ohr, aber noch keinen Ohrring.«

»Ja«, sagte Jana. Sie lächelte zum ersten Mal. Offenbar genoss sie Agnes’ leichtes Grausen. »Das ist das Schwierigste. Dann muss man die Nadel herausziehen und den Ohrring reinstecken.«

»Iiih.«

»Ach, so schlimm ist das nicht. Man muss nur aufpassen, dass der Stecker hinten wieder rauskommt und man sich nicht irgendwo im Gewebe herumbohrt.«

Agnes schüttelte sich. Dann standen sie auch schon vor der Haustür. Jana nahm das Band mit dem Schlüssel ab, das sie um den Hals trug. Das Band war blau und der einzige, kümmerliche Rest von der Jana, die Agnes kannte. Jana schloss die Tür auf.

Oben, in der Wohnung, warf Jana ihr Schulzeug in eine Ecke des Flurs. »Willst du was essen?«, fragte sie.

»Wenn was da ist.«

Jana schlurfte lustlos in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Es gab verschiedene Joghurts, außerdem Emmentaler und Schmelzkäse. Sonst nichts. Jana nahm sich einen Becher Ananasjoghurt aus dem Kühlschrank und ging damit ins Wohnzimmer, wo sie sich auf die Couch fallenließ und den Fernseher einschaltete. Agnes blieb etwas unschlüssig in der Küchentür stehen und warf abwechselnd einen Blick zu Jana im Wohnzimmer und auf den Kühlschrank in der Küche. Dann ging sie ohne Joghurt ins Wohnzimmer und setzte sich auf den freien Sessel. Früher, dachte sie, hätte ich mich zu Jana aufs Sofa gesetzt, doch früher war vorbei.

Jana zappte unentschieden herum. Agnes schloss für einen Augenblick die Augen und wünschte sich nach Hause.

Warum sitze ich eigentlich hier? Ich muss das doch gar nicht!

Agnes öffnete wieder die Augen und sah sich im Raum um, als sei sie zum ersten Mal hier. Janas Mutter mochte Indien. An den Wänden hingen bunte Tücher, auf dem Sofa lagen mit Pailletten besetzte Kissen, es roch leicht nach Räucherstäbchen, und im Regal standen verschiedene Buddhastatuen.

Jana war bei einer Talkshow hängengeblieben, sie starrte mit leerem Blick die Moderatorin an, dann stand sie auf einmal auf, verschwand im Bad und schloss hinter sich ab.

Das hat sie früher auch nie gemacht, dachte Agnes und griff zur Fernbedienung. Ihr war ein Gedanke gekommen. Sie gab die 87 ein. Es war, wie sie es erwartet hatte: Die 87 war nicht belegt.

»Da ist kein Programm«, sagte Jana, die das Wohnzimmer wieder betrat, mit einem Blick auf den Fernseher.

Agnes schaltete folgsam zurück. »Ich wollte nur was testen.«

»Hä?«, machte Jana.

»Ach, nichts, ich …« Agnes brach ab. Das ging Jana gar nichts an. Wenn die nicht mit mir redet, rede ich auch nicht mit ihr.

Sie überlegte noch einmal.

Oder ich erzähle es doch. Wenn sich Jana schon mal für etwas interessiert. Agnes holte Luft. »Ich habe heute Nacht von einer Sendung auf Programm 87 geträumt.«

»Boah.«

»Und jetzt wollte ich …«

»Du wolltest doch nicht etwa nachgucken, ob auf 87 wirklich was läuft?«

»Na ja …«

»Das ist doch lächerlich«, sagte Jana, aber lächelte nicht. »Darf ich jetzt wieder meine Fernbedienung haben?«

Agnes reichte ihr das Gerät. »Weißt du«, versuchte sie es noch einmal, »ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich geträumt habe.«

»Hä?«

»Na ja, Mama behauptet, jemand hätte heute Nacht tatsächlich ferngesehen. Mein Vater wiederum sagt, er habe von eins bis halb zwei geglotzt, aber nur Eurosport.«

»Ja, und wo ist dann das Problem?«

»Mama hat mein Pflaster unten gefunden, und außerdem behauptet Papa, die Fernbedienung aufgeräumt zu haben, Mama aber fand sie auf dem Sofa.«

»Was kam auf 87 denn für eine Sendung?«

Während Agnes überlegte, schlossen sich nach und nach ihre Erinnerungslücken. »Keine Ahnung, da war so ein Raum, alles in Pink dort«, erklärte sie, »und da war eine Frau, die hatte drei Augen. Ich glaube, sie war eine Art Moderatorin.«

»Drei Augen«, sagte Jana und nickte, als hielte sie Agnes für völlig durchgeknallt. »Und was hat diese Moderatorin moderiert?«

»Nichts. Das heißt, ich weiß es nicht.«

»Und was hat sie gesagt?«

»Nichts. Es kamen Sprechblasen aus ihrem Mund. Eigentlich hat sie nur mit den Augen geblinzelt. Aber mit jedem Auge anders.« Jetzt sah Agnes die Moderatorin wieder ganz genau vor sich.

»Versteh ich nicht«, sagte Jana.

»Na ja, sie hat die Augen nie gleichzeitig geschlossen, sondern jedes zu einem anderen Zeitpunkt und jedes Auge hatte seinen eigenen Blinzelrhythmus.«

»So einen Blödsinn kannst nur du träumen, … und das war alles?«

»Ja.«

»Meine Güte«, sagte Jana und schüttelte den Kopf.

Den Rest des Nachmittags verbrachten sie schweigend, und das erste Mal verließ Agnes Janas Wohnung nicht wie sonst gegen fünf, sondern schon um viertel nach drei. Jana schien das nicht unrecht zu sein.

Auch in dieser Nacht erwachte Agnes gegen vier Uhr morgens. Auch dieses Mal war ihr unerträglich heiß, und wieder wendete sie die Bettdecke mehrere Male, bevor sie aufstand.

Unten im Wohnzimmer sah sie sich um und merkte sich die genaue Lage der Sofakissen und der Fernbedienung. Sie schaltete den Fernseher an und regulierte die Lautstärke nach unten. Dann tippte sie die 87 ein.

Der Bildschirm war heute nicht rosa, sondern zeigte einen Raum mit dunkelroten Wänden und einem etwas helleren ebenfalls roten Boden. In dem Raum befand sich nichts als ein leeres Sofa und ein Aquarium, das auf einem kleinen Tischchen stand.

Agnes starrte etwa eine halbe Minute auf den Bildschirm. Plötzlich schob sich eine Wand zur Seite und gleich darauf kam die dreiäugige Person – heute in einem Kimono – und machte es sich auf dem Sofa bequem. Sie sah Agnes mit allen drei Augen direkt an und bewegte die Lippen. Agnes wartete auf eine Sprechblase. Doch die kam nicht, stattdessen sah die Frau sie an, als erwartete sie eine Antwort. Nach einer Weile bewegte sie wieder ihre Lippen. Und da wieder keine Sprechblase erschien, griff Agnes nach der Fernbedienung und drückte lauter. Die Frau zwinkerte Agnes mit dem mittleren Auge zu. »Gute Idee. Es redet sich einfach besser, wenn sich beide Gesprächspartner hören.«

Agnes blickte die Frau irritiert an. Sprach sie mit ihr? Wie hieß sie gleich? Lestia irgendwas?

»Ja, ich meine dich, Agnes. Ein schöner Name übrigens. Die Reine, Keusche.« Die Frau lachte etwas lauter als nötig. Agnes saß bewegungslos vor dem Fernseher und hielt sich an der Fernbedienung fest, als sei dies der einzige Gegenstand der Welt, der sie jetzt noch retten konnte.

»Du bist so schweigsam«, sagte die Frau. »Oder ist es unter deiner Würde, mit einer Fernsehmoderatorin zu sprechen? Du hast übrigens ganz recht, ich heiße Lestia. Lestia Thumb. Aber du kannst mich gern Lestia nennen.«

Agnes antwortete nicht. Sie konnte doch nicht mit dem Fernseher sprechen! Das taten doch nur Verrückte. Aber Agnes zweifelte längst an ihrem Verstand.

Lestia sagte: »Du kannst also nicht schlafen.«

Agnes nickte.

»Es ist dir unerträglich, nicht schlafen zu können.«

Agnes nickte wieder.

»Es ist dir unerträglich, weil nachts zwischen vier und fünf die schlimmsten Gedanken kommen. Du denkst an Krankheiten und den Tod. Oder an die nächste Mathearbeit. Oder daran, dass deine Freundin nur 176 Worte mit dir gesprochen hat.«

Agnes senkte den Blick. Woher wusste diese Frau das alles? Und: Waren es wirklich 176 Worte gewesen, die Jana mit ihr gesprochen hatte? 176 klang ja richtig viel. Aber man durfte sich nicht täuschen lassen. Agnes rechnete nach. 176 Worte waren 17,6 Zeilen Text bei zehn Wörtern pro Zeile.

»Deine Gedanken sind unglaublich. Wirklich, so etwas habe ich noch nicht erlebt«, sagte Lestia. Sie wirkte ehrlich beeindruckt.

»Meine Gedanken?«, fragte Agnes, die es ihrerseits nicht fassen konnte, dass jemand ihre Gedanken zu kennen behauptete.

»Ja, ich befasse mich seit kurzem mit ihnen«, erklärte Lestia.

»Aber wozu? Ich meine wieso …?«

»Ich suche Talente.«

»Ich bin ein Talent?«

»Es scheint so.«

»Und warum scheint Ihnen das so?«, fragte Agnes. Sie war ein wenig geschmeichelt.

»Deine Gedanken sind recht originell. Gestern beispielsweise hast du über meine Blinzelfrequenz nachgedacht. Das hat zuvor noch niemand getan.«

Agnes schwieg. Diese Frau kannte also wirklich ihre Gedanken.

»Dann hast du versucht, auszurechnen, wann sich alle meine drei Augen gleichzeitig schließen, wenn sich mein linkes Auge alle zwei, mein mittleres alle fünf und mein rechtes alle drei Sekunden schließt. Dadurch bist du auf das Kleinste Gemeinsame Vielfache gekommen und hast herausgefunden, dass sich meine Augen alle dreißig Sekunden gleichzeitig schließen. Wirklich, sehr, sehr originell. Solche Spieler brauche ich!«

Lestia blinzelte, stand auf und verschwand.

Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht

Der Morgen verlief wie immer, Mama nervte mit Fragen, Jenni mit sinnlosem Geplapper, Wilma mit ihrem Geschrei und Papa mit seinen hektischen Umfaltmanövern der Zeitung. Auch in der Schule ereignete sich nichts Besonderes.

Vor einigen Wochen hatte der Klassenlehrer Agnes und Jana auseinandergesetzt, das heißt, er hatte Jana einen anderen Platz zugewiesen, weil er sie verdächtigte, von Agnes abzuschreiben. Damit lag er nicht ganz falsch. Agnes hatte damals heftig protestiert und Jana verteidigt, Jana hingegen hatte die Anordnung kommentarlos akzeptiert. Jetzt saß Jana ganz allein direkt vor der Nase des Lehrers, und neben Agnes saß Ilka, ein nicht besonders gesprächiges, aber strebsames Mädchen, zu dem die Erfindung von Shampoo und Deo noch nicht vorgedrungen war. Ilka hatte fettiges Haar und roch nach Schweiß. Am Kinn hatte sie dauerhaft sieben Pickel – natürlich an leicht variierenden Positionen. Kaum war einer abgeheilt, erschien an anderer Stelle ein neuer.

Agnes benutzte die aktuelle Geschichtsstunde dazu, auf vorgefertigten ovalen Papierstücken die Position von Ilkas Pickeln einzuzeichnen. Frische Pickel markierte sie mit der Farbe Rot, eitrige mit Gelb, abheilende mit Grün und chronische Dauerpickel mit Schwarz. Heute waren zwei neue dazugekommen.

Agnes versuchte, ihr Tun vor Ilka geheim zu halten, was nicht besonders schwierig war, denn Ilka interessierte sich ausschließlich für den Unterricht. Nur einmal hatte Ilka zwei von Agnes’ Papiereiern gesehen und gefragt: »Ist das für Kunst?«

Agnes hatte betreten genickt, doch Ilka hatte offenbar nicht den geringsten Verdacht geschöpft und gesagt: »Tolle Idee. Ich finde serielle Arbeiten immer sehr interessant.«

Auf dem Nachhauseweg trödelte Agnes, obwohl es regnete. Sie dachte über die vergangene Nacht nach. Wieder hatte sie mit dieser dreiäugigen Lestia gesprochen und diesmal war sie sich ziemlich sicher, das nicht nur geträumt zu haben. Was hatte diese Lestia gesagt? Agnes hätte Talent? Schön, schön, dachte Agnes, aber Talent wozu? Und wieso kannte Lestia ihre Gedanken? Nein, vielleicht war es doch nur ein Traum gewesen.

Agnes ging noch langsamer. Auf keinen Fall wollte sie Mama zu Hause begegnen. Sie sah auf die Uhr. Bald hatte sie es geschafft. Gegen halb drei würde Mama das Haus verlassen, um eine ihrer Baugruben zu besuchen, die sie betreute.

Um kurz vor halb betrat Agnes das Einfamilienhaus. Alles war still. Agnes atmete erleichtert aus. Mama war schon fort. In der Küche saß Oksana am Küchentisch und las Zeitung. Auf einem Notizblock notierte sie die Worte, die sie nicht kannte. Oksana war Wilmas Babysitterin und kam aus der Ukraine. Sie hatte langes, blondes Haar, war Anfang zwanzig und studierte.

»Hi!«, sagte Agnes knapp. Sie konnte mit Oksana nicht viel anfangen.

»Hallo, Agnes!«, rief Oksana und schob ihren Notizblock beiseite. Oksana kochte grauenhaft, obwohl Papa von ihrem Essen schwärmte. Aber Papa schwärmte überhaupt von allem, was Oksana tat. Papa schwärmte so viel, dass Mama ihm verboten hatte zu schwärmen. In der Küche roch es nach Fett. Agnes legte ihre nassen Sachen ab, ging aufs Klo und blieb dann ratlos im Flur stehen. Oksana hatte bestimmt wieder Piroggen gebacken. Oder sonst etwas Fürchterliches.

»Das Essen steht im Ofen«, sagte Oksana.

»Hab keinen Hunger«, sagte Agnes, was gelogen war. Sie hatte unglaublichen Hunger, wie immer nach der Schule, aber sie wollte Oksanas Essen nicht. Die kochte ja nur mit Fett! Wahrscheinlich, dachte Agnes, muss man in Russland so fettig kochen, denn dort ist es so kalt.

Oksana kam aus Odessa am Schwarzen Meer.

Planlos stieg Agnes die Treppen nach oben und setzte sich an den Schreibtisch, um sofort mit den Hausaufgaben zu beginnen, doch sie starrte nur aus dem Fenster in den grauen Himmel. Sie war nicht nur hungrig, sondern auch müde. Also stand sie auf, ging zum Bett, legte sich hin und zog die Decke über die Ohren.

Agnes wurde von Wilmas Geschrei geweckt. Einen Augenblick lang wusste Agnes nicht, wieso sie im Bett lag und warum es draußen hell war, doch dann fand sie ihre Orientierung wieder: Es war Nachmittag, und Oksana zog Wilma in der Diele an. Wenn alles so ablief wie immer, dann fuhren die beiden gleich für mindestens eine Stunde spazieren.

Agnes rieb sich die Augen und wartete ab, bis die Haustür ins Schloss gefallen war. Dann ging sie nach unten in die Küche. Ihr Hunger war zu einem heftigen Stechen im Magen geworden. Sie öffnete den Ofen und betrachtete den Auflauf oder das, was diese gelbbraune Masse auch immer sein mochte. Seufzend schloss sie die Ofentür, öffnete den Kühlschrank und entnahm ihm das große Glas Vanillejoghurt. Mit einem Löffel und dem Glas ging sie ins Wohnzimmer und inspizierte die Lage. Oksana hatte saubergemacht. Sehr schön. Die Fernbedienung lag da, wo sie hingehörte, die Sofakissen waren ordentlich verteilt und hatten auf der Oberseite einen Knick, den ihnen Oksana mit einem Handkantenschlag verpasste. Die orangerote Wolldecke hing ordentlich gefaltet über der Sessellehne, die Obstschale stand gefüllt in der Mitte des Tisches, die Zeitung lag, so wie Papa es sich wünschte, in ihrer Urfaltung auf dem kleinen Jugendstiltischchen. Agnes schloss die Augen und konzentrierte sich. Was in aller Welt nahm Mama wahr, wenn sie behauptete, sie spüre, jemand habe ferngesehen? Wärme? Ein Vibrieren? Einen Ton im Ohr? Einen Druck an den Schläfen? Oder hatte Mama, was den Fernseher betraf, einfach nur eine fixe Idee? Das behauptete Papa jedenfalls.

Agnes konzentrierte sich und versuchte, die Reststrahlung zu fühlen. Doch gleich öffnete sie die Augen wieder. Sie hatte nichts gespürt, außer dass das Wohnzimmer nicht geheizt war und es nach Neutralreiniger roch.

Wo war eigentlich Jenni? Ach stimmt, die war ja mittwochs immer beim Reiten!

Agnes nahm die Fernbedienung, schaltete an und tippte die 87 ein. Der Bildschirm flimmerte. Der Kanal war nicht belegt. Agnes schaltete wieder aus. Und wenn sie das alles doch nur träumte? Bei Jana war die 87 auch nicht belegt. Und überhaupt kannte sie niemanden, bei dem auf 87 noch ein Programm kam, zumindest eines, das man noch verstand oder bei dem man nicht ständig etwas kaufen musste. Natürlich waren das Träume. Aber zweimal hintereinander ähnliche? Mit denselben Personen? Und der Fortsetzung desselben Themas?

Agnes ging wieder zurück in die Küche, setzte sich an den Tisch und löffelte das halbe Glas Joghurt leer. Draußen war es etwas heller geworden. Sie hatte auf nichts Lust, also ging sie ins Bad und betrachtete sich ausgiebig im Spiegel. Wie schaffte es Jana, so blass auszusehen? Schminke war das nicht, denn geschminkte Haut sah anders aus, so wie die von Shannon beispielsweise. Deren Haut war von einem millimeterdicken Make-up-Panzer überzogen. Kam die Blässe vom Rauchen? Oder bewirkten das die dunklen Klamotten?

Ich muss das ausprobieren, dachte Agnes und suchte im Schrank nach schwarzen Kleidungsstücken. Nachdem sie sich umgezogen hatte, ging sie wieder ins Bad und sah sich an. Sie war kein bisschen blasser.

Vielleicht, dachte sie, liegt es an den Haaren. Ich müsste auch die Haare schwarz färben.

Sie überlegte kurz, dann stieg sie die Treppe hinab in den Keller und durchwühlte die Faschingskiste. Schnell fand sie, was sie suchte: die schwarze Indianerperücke. Sie hatte sie seit Ewigkeiten nicht getragen, und sie war etwas zu klein. Trotzdem stopfte Agnes alle Haare darunter und stieg die Treppe wieder nach oben, um sich im Badezimmer zu betrachten. Ja, schwarze Haare ließen das Gesicht blasser wirken. Jetzt noch Ohrringe. Agnes hatte sich nie Löcher stechen lassen. Sie öffnete die linke Schublade des Badschränkchens, in der allerlei Tand wie Glitzerspangen, Haargummis oder Modeschmuck landete. Sie fand nichts, was sich eignete, um als Probeohrring herzuhalten. Dafür fand sie eine Stecknadel. Sie nahm sie aus der Schublade und zog mit der linken Hand ihr Ohrläppchen lang. Langsam näherte sie sich mit der Nadel. Und jetzt stechen, dachte Agnes – doch sie stach nicht. Stattdessen ließ sie die Hand sinken.

Ich bin zu feige, dachte sie. Oder zu vernünftig. Ich hätte ja nicht mal einen Ohrring da, den ich hineinstecken könnte. Die ganze Mühe wäre für die Katz.

Doch in Wirklichkeit ahnte Agnes, dass sie nicht vernünftig war, sondern tatsächlich zu feige.

Ich kann das nicht, flüsterte sie ihrem Spiegelbild entgegen, aber wie macht Jana das? Oder flunkert sie mich an?

Als Agnes in der Nacht erwachte, ging sie ohne lange zu zögern nach unten. Alles war noch immer sehr aufgeräumt, sie wagte kaum, die Sofakissen mit dem Knick zu berühren, denn niemand bekam das so hin wie Oksana. Also setzte sie sich auf den Boden direkt vor den Fernseher. Das sei schlecht für die Augen, behauptete Mama. Was daran so schlecht war – außer dass Fernsehen sowieso schlecht war –, wusste sie nicht. Agnes tippte die 87 ein.

»Ich habe deinen Fall geprüft«, sagte Lestia. Sie trug heute ein schwarzes Kleid. »Und ich habe gute Nachrichten. Du stehst kurz vor dem Start.«

Der Bildschirm flimmerte.

»Du müsstest vorher nur eine klitzekleine Anschaffung tätigen. Geh in die Zelterstraße 34. Dort befindet sich ein Laden, in dem feinste Arbeiten aus Alabaster angeboten werden. Verlange nach Artikel 339 768.«

Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht, wiederholte Agnes unwillkürlich im Kopf. Was war das für eine Nummer?

»Zelterstraße 34, Artikelnummer 339 768«, sagte Lestia noch einmal. »Wiederhole!«

»Zelterstraße vierunddreißig, Artikel Nummer drei-drei-neun-sieben-sechs-acht«, sagte Agnes auf. Doch dann stutzte sie und fragte: »Vor was für einem Start stehe ich denn?«

»Vor dem Spielstart.«

»Ach so«, sagte Agnes, obwohl sie nicht recht verstand. Hatte sie etwas überhört? Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht, dachte sie.

»Gut«, sagte Lestia. »Du hast dir die Nummer gemerkt. Das ist wichtig. Dann bist du dabei. Also, bis bald.«

Lestia verschwand.

Agnes saß vor dem dunklen Bildschirm, und eine Stimme in ihrem Kopf sagte: Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht. Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht. Zelterstraße vierunddreißig. Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht. Drei-drei-neun-sieben-sechs-acht. Zelterstraße vierunddreißig.

Agnes legte die Fernbedienung an ihren Platz zurück und ging nach oben.

Am nächsten Morgen verschlief die ganze Familie. Das kam in einer Million Jahren vielleicht einmal vor, also eigentlich nie. Es herrschte Ausnahmezustand. Trotzdem schafften es alle, einigermaßen rechtzeitig das Haus zu verlassen. Agnes hastete zur Straßenbahn.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)