0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Project Gutenberg

- Sprache: Deutsch

Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 496

Ähnliche

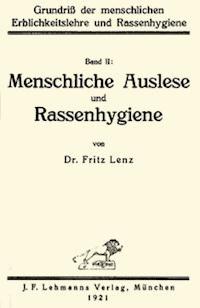

Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

von

Prof. Dr. ERWIN BAUR,Direktor des Instituts für Vererbungsforschung in Potsdam

Prof. Dr. EUGEN FISCHER,Direktor des anatomischen Instituts der Universität Freiburg i. Br.

Dr. FRITZ LENZ,Privatdozent für Hygiene an der Universität München

Mit 65 Figuren im Text

J. F. Lehmanns Verlag, München1921

Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

Band I:

Menschliche Erblichkeitslehre

von

Prof. Dr. Erwin Baur, Prof. Dr. Eugen Fischer und Privatdozent Dr. Fritz Lenz

Mit 65 Figuren im Text

J. F. Lehmanns Verlag, München1921

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere der Übersetzung, vor

∷ Copyright 1921, J. F. Lehmann, München ∷

Inhaltsverzeichnis.

SeiteEinleitung1Erster Abschnitt: Abriß der allgemeinen Variations- und Erblichkeitslehre. Von Professor Erwin Baur31. Einige Grundbegriffe.42. Die Variationserscheinungen.6a) Die Paravariation.7>b) Die Mixovariation.22c) Die Idiovariationen.633. Der Einfluß der Variationserscheinungen auf die Zusammensetzung eines Volkes, die Wirkung von Auslesevorgängen.674. Die Wirkung von Inzucht.75Zweiter Abschnitt: Die Rassenunterschiede des Menschen. Von Prof. Dr. Eugen Fischer771. Die variierenden Merkmale des Menschen (Spezielle Anthropologie und Anthropobiologie).78a) Schädel.79b) Skelett (außer Schädel).88c) Muskelsystem89d) Innere Organe.89e) Nervensystem und Sinnesorgane.89f) Pigmentverhältnisse.91g) Die Haarfarbe.94h) Augenfarbe.98i) Haarform.100k) Haut.102l) Körpergröße.103m) Körperproportion und äußere Körperform.105n) Physiognomie.107Schluß.1092. Rassenentstehung und Rassenbiologie.1103. Rassenbeschreibung (Anthropographie).123Europa.124Vorderasien.134Ägypten und Nordafrika.136Afrikanischer Kreis.138Ost-, Zentral- und nordasiatischer Kreis.139Australisch-pazifischer Kreis.141Dritter Abschnitt: Die krankhaften Erbanlagen. Von Privatdozent Dr. Fritz Lenz1431. Zum Begriff der Krankheit.1442. Die Bedeutung krankhafter Erbanlagen für die Krankheiten der verschiedenen Organe.146a) Erbliche Augenleiden.146b) Erbliche Leiden des Gehörorgans.166c) Erbliche Hautleiden.168d) Mißbildungen.176e) Erbliche Konstitutionsanomalien.188f) Erbliche Stoffwechselrankheiten.203g) Andere innere Leiden.209h) Erbliche Nervenleiden.215i) Erbliche Geisteskrankheiten und Psychopathien.2253. Die Feststellung des Erbganges krankhafter Anlagen.2394. Die Neuentstehung krankhafter Erbanlagen.252Vierter Abschnitt: Die Erblichkeit der geistigen Begabung. Von Privatdozent Dr. Fritz Lenz2681. Die hervorragende Begabung.2682. Die gewöhnlichen Unterschiede der Begabung.2733. Begabung und Psychopathie.2804. Rasse und Begabung.285Literatur.299(Namen- und Sachregister s. am Schluß des 2. Bandes.)Einleitung.

In der Zusammensetzung eines jeden Volkes vollziehen sich fortwährend Änderungen. Das Volk, das Rom zu Ende der Kaiserzeit bewohnte, war nicht nur in seinen Sitten und Gewohnheiten, sondern auch in seinem ganzen Charakter und in seinen Rasseneigenschaften völlig verschieden von dem Volke zur Zeit Catos. Und die Menschen, die heute in Deutschland leben, sind in ihren geistigen und körperlichen Rasseneigenschaften völlig verschieden von den Zeitgenossen Karls des Großen. Diese Weiterentwicklung, diese Umbildung eines Volkes kann zum Guten, zur Ertüchtigung und zum Aufstieg des Volkes führen, sie kann aber auch, und das ist bei allen Kulturvölkern der häufigste Fall, rascher oder langsamer seinen Verfall, seine Entartung bewirken.

Man hat oft in einer durchaus unbegründeten Vergleichung eines Volkes mit einem einzelnen Menschen geglaubt, daß jedes Kulturvolk gewissermaßen ein frisches Jugendstadium, ein Stadium der Reife und endlich ein Altern, d. h. eine Entartung und einen Niedergang aufweise. Das ist sicher nicht der Fall. Aber in jedem Volke können krankhafte Vorgänge, meistens sind es Auslese-Vorgänge, einsetzen, welche die Beschaffenheit des Volkes rasch verschlechtern, seinen Verfall bedingen.

Die Erkenntnis, daß solche Vorgänge sich in unserem Volke, wie in allen Kulturvölkern, in bedrohlichem Maße zeigen, daß wir, wie alle Kulturvölker in einer Entartung begriffen sind, ist heute schon weit verbreitet. Man versucht auch schon, dieser „Krankheit des Volksganzen“ mit sozialpolitischen und gesetzgeberischen Maßnahmen entgegenzutreten, meistens freilich mit wenig tauglichen Mitteln.

Ebenso wie ohne eine gründliche Kenntnis der menschlichen Anatomie, Physiologie und Pathologie eine wissenschaftliche Heilkunde unmöglich ist, ebenso ist auch für das Studium der menschlichen Soziologie, für jede zielbewußte Bevölkerungspolitik und für alle rassenhygienischen Bestrebungen (Eugenik) eine breite naturwissenschaftliche Grundlage erforderlich.

Wenn wir nicht wissen, welche verschiedenen Rassenbestandteile ein Volk zusammensetzen, nach welchen Gesetzen die Rassenunterschiede und die zahllosen Unterschiede der Einzelmenschen vererbt werden und wie Auslesevorgänge auf ein Volk einwirken, tappen wir mit allen Betrachtungen über die Wirkung von sozialen und politischen Einflüssen auf die Beschaffenheit eines Volkes völlig im Dunkeln. Ohne diese Kenntnis vorgenommene gesetzgeberische Eingriffe auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene wären ebenso zu bewerten wie die gemeingefährliche Quacksalberei eines ungebildeten Laien.

Aus dieser Überlegung ergibt sich die Gliederung unseres Lehrbuches. Der erste Abschnitt gibt einen Überblick über die allgemeine Variations- und Erblichkeitslehre. Der zweite Abschnitt behandelt die spezielle menschliche Variations- und Erblichkeitslehre einschließlich der anthropologischen Rassenunterschiede. Im dritten Abschnitt werden dann die wichtigsten erblichen Krankheiten und Anomalien besprochen, und im vierten wird die erbliche Bedingtheit der geistigen Begabung behandelt. Diese vier Abschnitte zusammen bilden eine gewisse Einheit, insofern als sie alle Tatsachen, von denen die Veranlagung des einzelnen Menschen abhängig ist, theoretisch zur Darstellung bringen. Für Leser, welche sich für die praktischen Folgerungen, die sich daraus für unser soziales und persönliches Leben ergeben, weniger interessieren, haben wir diese theoretischen Teile zu einem besonderen, einzeln käuflichen Bande zusammengefaßt. Das praktische Hauptgewicht liegt indessen auf dem zweiten Bande. Dort werden zunächst die Auslesevorgänge, welche sich in unseren Bevölkerungen abspielen, dargestellt, mit dem Ergebnis, daß die erbliche Beschaffenheit unserer Bevölkerung in der Gegenwart sich im ganzen in ungünstiger Richtung ändert. In den letzten Abschnitten wird dann die praktische Rassenhygiene behandelt, d. h. es wird untersucht, wie man dieser Entartung Einhalt tun und wie man das Leben der Rasse in möglichst günstige Bahnen lenken könne. Insbesondere wird auch dargestellt, wie der einzelne Mensch und die einzelne Familie ihr Leben im Sinne praktischer Rassenhygiene gestalten könne.

Erster Abschnitt.

Abriß der allgemeinen Variations- und Erblichkeitslehre

Von

Professor Erwin Baur.

1. Einige Grundbegriffe.

Mit Vererbung im biologischen Sinne des Wortes bezeichnen wir gemeinhin die Tatsache, daß die Nachkommen eines Elters oder bei geschlechtlicher Fortpflanzung eines Elternpaares dem bzw. den Eltern gleichen.

Nachkommenschaft kann bei vielzelligen Lebewesen entstehen:

1. durch Lostrennung und selbständige Weiterentwicklung einer einzelnen Zelle oder bei Lebewesen mit vielkernigen Zellen sogar eines Teiles einer Zelle;

2. durch Lostrennung und selbständige Weiterentwicklung von ganzen Zellgruppen und Organen;

3. durch Lostrennung zweier Zellen von einem Individuum oder von zwei Individuen und weiterhin Vereinigung je zweier solcher Zellen („Eizelle“ und „Spermatozoid“) zu einer Zelle, aus der dann ein neues Individuum hervorgeht.

Die ersten beiden Fälle bezeichnet man als ungeschlechtliche (vegetative), den dritten Fall als geschlechtliche (sexuelle) Fortpflanzung.

Bei sehr vielen, besonders bei vielen pflanzlichen Lebewesen kann man jede beliebige Zelle oder doch Zellgruppe aus ihrem bisherigen Verband lostrennen. Sie fängt dann selbständig zu wachsen an und läßt so ein neues Individuum[1] aus sich hervorgehen. Bei vielen anderen Organismen sind nur wenige Zellen in dieser Weise „allseitig regenerationsfähig“. Bei noch anderen Organismen, so besonders bei den höheren Tieren sind im allgemeinen nur ganz bestimmte Zellen — die Geschlechtszellen — zur Erzeugung neuer Individuen befähigt.[2]

Bei den Organismen der ersten beiden Gruppen muß also in jeder von diesen allseitig regenerationsfähigen Körperzellen, bei den Organismen der letzten Gruppe muß mindestens in jeder Geschlechtszelle alles darin stecken, was für die betreffende Art wesentlich ist. Im feineren Bau der Eizellen eines Orang-Utans und eines Menschen muß in irgendeiner Weise der ganze Unterschied zwischen einem Orang-Utan und einem Menschen begründet sein. Man darf sich das freilich nicht in der kindlichen Weise der Präformations-Theorie so vorstellen, daß in der Eizelle alle im späteren Organismus auftretenden Unterschiede schon vorhanden wären. Jeder fertige Organismus ist erst das Endergebnis einer langen individuellen Entwicklung, winzige Unterschiede im Anfangsstadium können tiefgehende Unterschiede bei den späteren Stadien bedingen — kleine Ursachen, große Wirkungen. — Es ist ganz leicht vorstellbar, daß kleine Unterschiede im Gefüge zweier äußerlich überhaupt nicht unterscheidbarer Eizellen, z. B. kleine chemische Verschiedenheiten bedingen, daß aus der einen ein Europäer, aus der anderen ein Hottentotte wird. Es ist auch gar nicht gesagt, daß zwischen der Größe der Unterschiede zweier Keimzellen und der Größe der Unterschiede der fertigen Organismen eine bestimmte Beziehung besteht.

Wir wollen nun weiterhin, ohne damit zunächst irgendwelche zytologische Vorstellungen zu verbinden, den Teil einer Zelle, in dem in uns vorläufig noch unbekannter Weise ihre Arteigenheit begründet ist, mit einem von Naegeli eingeführten Ausdruck als Idioplasma bezeichnen. Es beruhen nach dieser Begriffsbestimmung alle erblichen Unterschiede zwischen zwei fertigen Individuen entwicklungsmechanisch in letzter Linie auf Unterschieden im Bau oder Chemismus des Idioplasmas. Diese Idioplasma-Unterschiede sind das Primäre, die äußerlich an den ausgewachsenen Organismen erkennbaren Unterschiede sind etwas ganz Sekundäres. Irgendein kleiner Unterschied zwischen den Idioplasmen zweier Eizellen ist vielleicht die entwicklungsmechanische Ursache einer ganzen Reihe von Unterschieden in den verschiedensten Teilen des fertigen Organismus.

Vererbung von einem Elter bzw. einem Elternpaar auf die Nachkommen beruht darauf, daß die Nachkommen ganz oder teilweise das gleiche Idioplasma haben wie der Elter oder bei geschlechtlicher Fortpflanzung wie die Eltern.

2. Die Variationserscheinungen.

Die Vererbung ist fast nie eine vollkommene, d. h. die Nachkommen sind fast nie dem Elter bzw. den Eltern völlig gleich, und ebenso sind fast immer die Geschwister untereinander verschieden. Man sagt, die Nachkommen „variieren“. Es ist die wichtigste Aufgabe der Vererbungswissenschaft, die Gesetzmäßigkeiten klarzulegen, nach denen dies Verschiedensein, diese Variation vor sich geht.

Ursache des Verschiedenseins der Kinder von den Eltern und der Kinder voneinander, d. h. Ursachen des Variierens kennen wir im wesentlichen dreierlei, und so lassen sich auch drei Gruppen von Variationen unterscheiden:

1. Die eine von diesen drei Hauptursachen beruht darauf, daß auch der erblichen Anlage nach, d. h. idioplasmatisch völlig gleiche Individuen je nach den äußeren Verhältnissen, unter denen sie aufgewachsen sind, je nach ihrer „Peristase“, sehr verschieden sein können. Wir bezeichnen diese Art der Variation als Variieren durch Modifikation oder in einer in diesem Buche verabredungsgemäß durchgeführten neuen Bezeichnung als Paravariation.

2. Eine zweite Ursache des Variierens beruht darauf, daß bei der geschlechtlichen Fortpflanzung ein neues Individuum fast immer dadurch entsteht, daß zwei Zellen sich vereinigen, die ihrer erblichen Anlage nach, d. h. im Idioplasma verschieden sind, und daß so eine Vermischung eine Kombination zweier Vererbungsrichtungen erfolgt. Man spricht dann von Mixovariationen.

3. Eine dritte Ursache des Variierens beruht darauf, daß aus irgendwelchen Gründen und zu irgendwelchem Zeitpunkt eine Änderung im Gefüge des, im allgemeinen freilich sehr stabilen, Idioplasmas erfolgt und daß so Zellen und daraus Individuen mit verändertem Idioplasma hervorgehen, die entsprechend auch in ihren sekundären äußeren Eigenschaften verändert sind. Variationen, die auf einer solchen Änderung des Idioplasmas beruhen, bezeichnet man vielfach als Mutationen, wir wollen sie als Idiovariationen bezeichnen.

a) Die Paravariation.

Um die Gesetze der Paravariationen zu untersuchen, muß man ausgehen von Fällen, wo nicht gleichzeitig die verschiedenen Ursachen des Variierens mitspielen, wo vor allem die Wirkungen der geschlechtlichen Vermischung zweier Vererbungstendenzen ausgeschaltet sind. Wir wählen deshalb zur Ableitung der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten am besten einen Organismus, der dauernd oder doch zeitweilig Fortpflanzung ohne geschlechtliche Vereinigung verschiedener Idioplasmen aufweist. Wir müssen also entweder mit sich ungeschlechtlich vermehrenden Organismen arbeiten oder mit Organismen, die sich „autogam“[3] fortpflanzen. Das letztere ist zum Beispiel bei den Bohnen der Fall, die Zwitterblüten haben, und bei denen fast immer der Blütenstaub nur auf die Narbe der gleichen Blüte gelangt und sie befruchtet. Die idioplasmatisch gleichen Individuen, die durch ungeschlechtliche Vermehrung eines Ausgangsindividuums entstanden sind, bezeichnet man in der Vererbungsliteratur als einen „Klon“. Die in gleicher Weise erblich einheitlichen Individuen, die man erhält als Nachkommenschaft eines Ausgangsindividuums bei einem autogamen Organismus bezeichnet man als „Reine Linie“.

Wir wollen hier als Schulbeispiel etwa eine Kultur von Paramaecium caudatum, einem in allen Pfützen und Tümpeln häufigen kleinen einzelligen Infusor nehmen, das sich in kleinen Glasgefäßen eine lange Reihe von Generationen hindurch rein vegetativ fortpflanzen läßt. Man bekommt so, wenn man mit einem Ausgangstier ein Aquarium beschickt, rasch einen großen Schwarm von Tieren, die alle ihrer erblichen Anlage nach, d. h. idioplasmatisch gleich sind. Äußerlich sind aber die einzelnen Tiere eines solchen Klons trotzdem stark verschieden, weil sie im einzelnen immer unter etwas anderen Bedingungen sich entwickelt haben. Das eine hat z. B. immer genug Nahrung bekommen, das andere hat zeitweilig gehungert, das eine hat sich verletzt, das andere nicht, das eine befand sich an einer besonders stark belichteten oder an einer besonders warmen Stelle des Kulturgefäßes usw.

Für dieses Verschiedensein erblich gleicher Organismen, das bedingt ist durch die ungleichen Außeneinflüsse, die auf die Tiere einwirken, gelten ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten: Untersucht man irgendeine beliebige Eigenschaft aller Tiere eines solchen Schwarmes statistisch, so findet man meist, daß weit nach der einen Seite abweichende Individuen selten sind, ebenso auch weit nach der anderen Seite abweichende. Je mehr sich aber die Eigenschafts-Ausbildung dem Mittel nähert, desto häufiger sind die betreffenden Individuen. Das zeigt sehr schön die Tabelle I, in der von einem Klon von Paramaecium die Körperlänge statistisch aufgenommen ist. Figur 1 zeigt das gleiche Zahlenmaterial in Form einer Variationskurve.

Tabelle I:Länge in µ136140144148152156160164168172176180184188192196200Zahl der Tiere mit dieser Länge25526142740523932261412321Weshalb die Variationskurven so häufig gerade diese Form haben, d. h. mehr oder weniger der Binominalkurve gleichen, ist leicht einzusehen: Die Größe der Paramaecien wird, um bei diesem Beispiel zu bleiben, durch alle möglichen verschiedenen Faktoren beeinflußt. Ganz besonders groß wird z. B. ein Tier nur dann, wenn es dauernd sehr gut genährt wurde, nie verletzt wurde, immer im genügend sauerstoffreichen Wasser war, nie durch zu grelles Licht, oder zu hohe Temperatur, oder zu niedere Temperatur geschädigt wurde usw. Nur ein Tier, das in allen diesen Dingen Glück hat, wird besonders groß, und ebenso wird nur ein Tier, das in allen diesen Dingen Unglück hat, besonders klein. Meist wird es sich aber treffen, daß ein Tier teils Glück, teils Unglück hat, d. h. es wird meist eine mittlere Größe haben.

Immerhin ist aber diese ganze Frage doch so wichtig, daß es sich lohnt, abzuleiten, weshalb gerade die bestimmte Form der Kurve zustande kommt.

Faktoren, die alle die Größe eines Paramaeciums in einem Aquarium beeinflussen, gibt es zahllose. Wir wollen einmal nur die vorhin genannten herausgreifen und wollen auch die Annahme machen, es gäbe für diese 5 Faktoren immer nur je zwei Alternativen, eine die Größe fördernde und eine die Größe hemmende. Wir wollen ferner die fördernden Alternativen mit einem großen, die hemmenden mit dem entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichnen. Das gäbe folgendes:

Fördernde AlternativenHemmende AlternativenAErnährung gutaErnährung schlechtBgenügend Sauerstoffbnicht genügend SauerstoffCgünstige Belichtungczu grelles LichtDkeine Schädigung durch Kältedzeitweilige Schädigung durch KälteEkeine Schädigung durch Hitzeezeitweilige Schädigung durch HitzeAuch wenn wir nur diese fünf voneinander unabhängige Faktoren in Rechnung stellen, können die einzelnen Tiere einer Kultur schon sich unter 32 verschiedenen Bedingungen entwickeln. Ein Tier, das unter der ausschließlich günstigen Bedingung A B C D E aufwächst, wird besonders groß, ein Tier, das unter der nur teilweise günstigen Bedingung A b c D e aufwächst, das also zwar gut genährt ist, auch nicht unter Kälte leidet, das aber durch Sauerstoffmangel, Hitze und zu grelles Licht geschädigt wird, wird wesentlich kleiner sein. Nehmen wir der Einfachheit halber an, daß jeweils ein fördernder Faktor ein Tier um eine Längeneinheit größer werden lasse, so haben wir folgendes:

Mögliche Kombinationen der fünf voneinander unabhängigen FaktorenMaß der Vergrößerung, die ein unter dieser Kombination aufgewachsenes Tier erfährtABCDE5ABCDe4ABCdE4ABCde3ABcDE4ABcDe3ABcdE3ABcde2AbCDE4AbCDe3AbCdE3AbCde2AbcDE3AbcDe2AbcdE2Abcde1aBCDE4aBCDe3aBCdE3aBCde2aBcDE3aBcDe2aBcdE2aBcde1abCDE3abCDe2abCdE2abCde1abcDE2abcDe1abcdE1abcde0Alle diese 32 überhaupt möglichen Kombinationen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, man kann also erwarten, daß von einer großen Anzahl von Tieren eines Aquariums sich je 1⁄32 unter einer von diesen Konstellationen entwickelt. Nun geben aber, wie ein Blick auf die Tabelle S. 10 zeigt:

1KombinationeineVergrößerungum55Kombinationen„„„410 „„„„310 „„„„25 „„„„15Kombination„„„0.Mit andern Worten wir werden erwarten müssen, daß von einer großen Zahl von Tieren

1⁄32eineVergrößerungum+55⁄32„„„+410⁄32„„„+310⁄32„„„+25⁄32„„„+11⁄32„„„+0zeigen werden. In Form einer Kurve ergibt sich das in Fig. 2 dargestellte Bild.

Hätten wir in dem Beispiel statt 5 Faktoren eine größere Zahl, etwa 6 gewählt, so hätten wir die Zahlenreihe 1 6 15 20 15 6 1 erhalten und jede beliebige größere Zahl von Faktoren würde ebenfalls Zahlenreihen ergeben, die wie

1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1

usw. übereinstimmen mit den Koeffizientenwerten von (a+b)n, d. h. der Gaußschen Wahrscheinlichkeitskurve entsprechen.

Die bezeichnende Form der Paravariationskurve rührt also nur daher, daß sehr viele Faktoren ganz unabhängig voneinander die Paravariation beeinflussen.

Die Variationskurven, die man findet, wenn man statistisch irgendeine Eigenschaft untersucht, zeigen zwar sehr häufig ein mehr oder weniger getreues Spiegelbild der Zufallskurve, aber durchaus nicht immer. Es gibt auch einschenkelige, mehrgipfelige u. a. Kurven. Das hängt damit zusammen, daß durchaus nicht notwendigerweise die Änderung einer Eigenschaft genau parallel den sich ändernden Bedingungen gehen muß. Es würde aber zu weit führen näher auf diese Fragen einzugehen.

Wie auffällig große Verschiedenheiten zwischen erblich genau gleichen Individuen zustande kommen, wie ungemein groß das Ausmaß einer Paravariation sein kann, ist zwar für Pflanzen an sehr vielen Versuchen festgestellt, für Tiere aber und vor allem für höhere Tiere ist hierüber wenig zuverlässiges Material bekannt. Erblich ganz einheitliches Material ist hier sehr schwer heranzuziehen, weil wegen der Geschlechtstrennung Nachkommenschaft nur von zwei Individuen erhalten werden kann. Ein sehr lehrreicher Versuch dieser Art mit höheren Tieren ist in Figur 3 dargestellt.

Wenn ein Organismus durch den Einfluß der Umwelt, durch seine „Peristase“, eine Paravariation erfährt, so wird dadurch sein Idioplasma, seine erbliche Veranlagung im allgemeinen nicht berührt. Wir greifen wohl, um das zu zeigen, am besten wieder auf unser Paramaeciumbeispiel zurück:

Ziehen wir von Paramaecium in einem Aquarium einen Klon heran, so sind die Einzeltiere sehr verschieden groß, aber die kleinsten sowohl wie die größten Tiere sind erblich, „idioplasmatisch“ trotzdem völlig gleich, sie haben beide die gleiche Nachkommenschaft, die wiederum aus großen und aus kleinen Tieren besteht (Figur 4).

Auch wenn man eine solche Auslese nach „groß oder klein“ viele Generationen lang durchführt, bleibt das Ergebnis das Gleiche, die besondere Beschaffenheit desEinzeltiereswirdnichtvererbt, sondern jedes Tier dieser Sippe vererbt immer nur die ganz bestimmte, charakteristische Modifizierbarkeit seiner Sippe.

Man kann auch — in einer etwas anderen Versuchsanordnung — von einem Klon ein Tier in ein nährstoffreiches, ein anderes Tier in ein nährstoffarmes Aquarium verbringen. Es werden dann in den beiden Aquarien Schwärme entstehen, die sehr verschieden sind. Der gutgenährte Schwarm wird im Durchschnitt größere Tiere aufweisen als der schlecht genährte. Die beiden Schwärme werden sehr verschieden sein, obwohl sie erblich gleich sind. Man kann diese Zuchten in den beiden verschiedenen Aquarien eine lange Reihe von Generationen fortsetzen, und wenn man dann aus der „fetten“ und aus der „mageren“ Zucht je ein Tier herausgreift, und diese beiden Tiere in ganz gleich beschaffene Aquarien bringt, gehen aus beiden Schwärme hervor, die ganz gleich beschaffen sind. Das Idioplasma des Klons ist also durch diese sehr verschiedenartigen Kulturbedingungen nicht verändert worden, so sehr verschieden auch die beiden Zuchten während vieler Generationen waren.

Von Paramaecium caudatum lassen sich aus jedem Tümpel leicht eine ganze Menge verschiedener Sippen herausfischen, jede davon hat ihre eigene bestimmte Modifizierbarkeit, die sie ganz getreu vererbt, stellt einen ganz bestimmten Idiotypus dar.

Dies alles gilt ganz allgemein, wie vielleicht am besten an einem botanischen Beispiel gezeigt werden kann: Von der gewöhnlichen chinesischen Primel — der allbekannten Zierpflanze — gibt es viele Farbenrassen, unter anderm eine rote und eine weiße, die wir als Primula sinensis rubra und als Primula sinensis alba bezeichnen wollen. Wie alle Eigenschaften unterliegt auch die Blütenfarbe einer sehr starken Paravariation durch allerhand Außeneinflüsse z. B. durch die Temperatur. Zieht man Pflanzen einer einheitlichen „roten“ Sippe in einem warmen etwas schattigen Gewächshaus von rund 35°C, so blühen sie weiß, während die bei etwa 10–15°C herangezogenen Geschwister rot sind. Nachkommen solcher im Warmhaus weißblütig gewordener und von einer Primula sinensisalba ununterscheidbaren Pflanzen sind, wenn man sie unter den normalen Verhältnissen, d. h. bei 10–15°C großzieht, rotblütig. Der erbliche, idioplasmatische Unterschied zwischen den beiden Rassen ist also nicht der, daß die eine „weiße“, die andere „rote“ Blüten hat, sondern, daß die beiden Sippen in verschiedener Weise auf die Temperatur reagieren.

Paraffinum durum und Paraffinum liquidum unterscheiden sich für den Laien dadurch, daß das eine bei gewöhnlicher Temperatur eine feste weiße Masse, das andere eine ölartige Flüssigkeit ist. Führt man aber die beiden Paraffinen bei einer Temperatur von 60°C vor, dann kann man sie ebensowenig äußerlich unterscheiden, wie die beiden Primelrassen im Warmhaus. Trotzdem sind natürlich die beiden erwärmten und äußerlich ununterscheidbaren Paraffine ebenso verschieden, wie die beiden Primelrassen im Warmhaus. Der Unterschied zwischen den beiden Paraffinen ist eben der, daß sie verschiedene Schmelzpunkte haben, d. h. auf Temperatureinflüsse verschieden reagieren. So wenig wie ein „Paraffinum durum“, das man auf 60° erwärmt, nun dadurch einen niedrigeren Schmelzpunkt bekommt, d. h. zu „Paraffinum liquidum“ wird, ebensowenig wird eine im Warmhaus weiß blühendePrimula sinensis rubrazu einerPrimula sinensis alba.

Erblicher, eine Sippe bezeichnender Unterschied ist, um es noch einmal zu betonen, nicht eine bestimmte Ausbildung eines Merkmals, sondern immer nur eine bestimmte „Reaktionsweise“. Wie ein Organismus aussieht, hängt also immer ab, von zwei Dingen: erstens von seiner ererbten Reaktionsweise oder man kann auch sagen von seiner idioplasmatischen Beschaffenheit und zweitens von seiner Peristase, d. h. von den Außeneinflüssen, denen er gerade während seiner Entwicklung unterworfen war.

Es ist ganz merkwürdig, wie viele unklare Vorstellungen hierüber verbreitet sind.

Die Auffassung, als ob die Veränderung, die Paravariation einer Außeneigenschaft etwa der Farbe der Primel, auch die erbliche Reaktionsweise der Sippe ohne weiteres ändere, spukt auf Grund falsch gedeuteter Beobachtungen unter dem Schlagwort von der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ noch immer in vielen Köpfen.

Hier hilft nur eine völlig klare Begriffsbestimmung. Vererbbare Eigenschaft ist immer nur „vererbbare bestimmte Reaktionsweise“ auf Außeneinflüsse. Das Entstehen einer neuen Eigenschaft beruht also darauf, daß diese frühere Reaktionsweise verändert wird. Wenn man ein Paraffinum durum nicht bloß auf 60° erwärmt, d. h. nicht bloß schmilzt, sondern es etwa unter Druck sehr hohen Temperaturen aussetzt, dann ändert sich seine chemische Konstitution, es kann dann aus ihm unter Umständen ein Paraffin mit niedrigerem Schmelzpunkte entstehen. Ganz entsprechend kann auch durch irgendwelche außergewöhnliche Einwirkung etwa Radiumbestrahlung, Dauerkultur bei eben noch ertragener hoher Temperatur u. ä. aus einer Primula sinensis rubra eine Nachkommenschaft entstehen, die anders als die Ausgangsrasse mit ihrer Blütenfarbe auf die Temperatur reagiert.

Ebenso wie aber eine durch Veränderung der chemischen Konstitution und Schmelzpunkterniedrigung bewirkt Verflüssigung eines Paraffinum durum etwas ganz anderes ist, als ein bloßes Schmelzen, ebenso ist auch die Entstehung einer solchen neuen Primelrasse grundsätzlich ganz etwas anderes, als die durch Kultur im Warmhaus erzielte einfache Paravariation.

Man bezeichnet, wie wir schon vorhin gehört haben, eine Veränderung dieser letzteren Art, als Idiovariation oder mit einem älteren Fachausdruck als Mutation.

Der Ausdruck „Erwerbung einer neuen Eigenschaft“ wird nun aber leider noch immer von vielen Biologen für diese beiden ganz verschiedenen Dinge angewendet.

Wenn wir also zu der heiklen Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften Stellung nehmen wollen, werden wir sagen müssen:

Neu entstandene Eigenschaften, auch infolge irgendwelcher Außeneinflüsse erzeugte Eigenschaften, die wirklichneueEigenschaften in dem eben genannten Sinn sind, sind erblich, oder können doch erblich sein, dagegen entsteht dadurch, daß irgendein Organismus eine Paravariation erleidet, durchaus nicht ohne weiteres auch eine Idiovariation. Daß die Vorstellung so fest in vielen Köpfen sitzt, eine Paravariation löse immer oder doch meist eine mehr oder weniger gleichsinnige Idiovariation aus, rührt von fehlerhaft angestellten Versuchen und von Fehlschlüssen her.

Die größte Fehlerquelle liegt in erblich uneinheitlichem Versuchsmaterial. Der Fehler liegt so nahe, und wird so oft gemacht, daß er wohl auch hier an einem Beispiel besprochen werden muß. Wie schon früher gesagt, gibt es von Paramaecium caudatum eine Menge von verschiedenen Sippen, deren jede erblich konstant ist. Eine Anzahl solcher Paramaecium-Sippen ist in Fig. 5 abgebildet. Für jede von diesen acht Sippen gilt die in Fig. 4 abgebildete Gesetzmäßigkeit: Jedes einzelne Individuum vererbt nicht seine eigene Größe, sondern seinen Sippencharakter. Wie ein Blick auf die Figur 5 zeigt, greifen die Paravariations-Kurven der verschiedenen Sippen übereinander. Wenn man also diese verschiedenen Paramaecium-Sippen durcheinander im gleichen Aquarium hat, dann findet man von ganz großen bis zu ganz kleinen Tieren eine völlig fließende Reihe, man bemerkt nichts davon, daß in dem Aquarium acht erblich verschiedene Sippen (Klone) sind. Auch wenn man das wüßte, könnte man einem beliebigen Einzeltier von mittlerer Größe, gar nicht ansehen, zu welchem Klone es gehört. Tiere von dieser Größe kommen in allen acht Klonen vor. Daß zwei Tiere „paratypisch“ gleich sind, sagt nicht, daß sie auch „idiotypisch“ gleich seien. Macht man mit einem solchen Gemisch einen Ausleseversuch, wie den in Figur 4 abgebildeten, greift man hier das kleinste und andererseits das größte Tier heraus, dann wird man allerdings finden, daß das größte Tier eine im Durchschnitt größere Nachkommenschaft hat, als das kleinste Tier. Das größte Tier ist eben, wie ein Blick auf Figur 5 zeigt, sicher ein Tier der zu oberst abgebildeten Sippe und vererbt zwar nicht seine individuelle Größe, wohl aber seinen Sippencharakter, d. h. es wird eine Nachzucht geben, die durchschnittlich größer ist, als das Ausgangsgemisch. Ganz entsprechend wird das kleinste Tier ein Tier der zu unterst abgebildeten Sippe sein und deren durchschnittliche Kleinheit weiter vererben. Wenn also hier die Auswahl von weit vom Durchschnitt abweichenden Tieren eine Verschiebung der Durchschnittsgröße in der Richtung der ausgeübten Auslese ergibt, so ist das kein Beweis dafür, daß die Paravariation irgendwie erblich sei, sondern nur die Folge davon, daß uneinheitliches Ausgangsmaterial vorlag. Die stark abweichenden Tiere vererben auch hier nicht eine erworbene Paravariation, sondern nur ihren alt ererbten Sippencharakter. Diese Fehlerquelle spielt in der Literatur über Vererbung erworbener Eigenschaften eine sehr verhängnisvolle Rolle.

Eine zweite Fehlerquelle in dieser Diskussion ist die, daß sehr häufig Außeneinflüsse, die auf ein Individuum eingewirkt haben, auch noch mehr oder weniger unmittelbar dessen Nachkommen beeinflussen.

Solche Nachwirkungen kann man sehr oft beobachten. Zieht man von einer reinen Linie von Bohnen eine große Zahl von Pflanzen heran, so sind die einzelnen Pflanzen je nach den Ernährungsverhältnissen usw. ungleich groß und kräftig. Vererbt wird aber auch hier immer nur der Sippencharakter, d. h. Auswahl von großen oder kleinen Pflanzen innerhalb einer solchen reinen Linie hat keine Veränderung der durchschnittlichen Größe zur Folge.

Was für die in Figur 4 abgebildeten Paramaecien gilt, gilt auch für diesen Bohnenversuch. Man kann nun aber eine Bohnenpflanze halb verhungern und vertrocknen lassen, so daß sie gerade eben noch einige runzelige und kleine Samen entwickelt. Die Samen werden dann Keimpflanzen geben, die in der ersten Zeit ihrer Entwicklung, wo sie nur von den von der Mutter mitbekommenen Vorräten leben, sehr schlecht ernährt sind. Sie entwickeln sich infolgedessen zu deutlich schwächeren Bohnenpflanzen als die unter sonst gleichen Verhältnissen großgezogenen Nachkommen einer nicht mißhandelten Pflanze der gleichen Linie. Daß also hier keine „Vererbung der individuellen Paravariation“ der Mutterpflanze vorliegt, ist klar, es haben nur die gleichen ungünstigen Ernährungsverhältnisse, welche die Mutter schon beeinflußt haben, auch noch auf deren Kinder in ihrem ersten Entwicklungsstadium eingewirkt. Eine Generation später ist bei den Bohnen die Nachwirkung ausgeglichen.

Sehr viel auffälliger sind ähnliche Nachwirkungen von Paravariationen bei den höheren Tieren. Das ist verständlich, wenn man daran denkt, daß zunächst bei allen lebend gebärenden Tieren die Embryonen den wesentlichsten Teil ihrer Entwicklung im Mutterleibe durchlaufen. Ferner sind aber auch bei vielen Tieren schon die Eier selbst quasi „vorgreifend“ sehr weit entwickelt, viele Entwicklungsvorgänge sind schon eingeleitet, es sind bestimmte „Organ-bildende Substanzen“, „Organ-bildende Bezirke“ im Eiplasma ausgebildet. Es geht also auch hier ein großer Teil der Entwicklung im Mutterleibe und damit auch unter dem Einfluß von Außen-Bedingungen vor sich, die auf die Mutter einwirken.

Gerade diese Fehlerquelle hat eine große Rolle in den viel genannten Versuchen von Kammerer gespielt, von denen auch nicht ein einziger einigermaßen einwandsfrei ist.

Alle Versuche über die Vererbbarkeit von Paravariationen, in denen diese und alle anderen Fehlerquellen vermieden sind, haben eindeutig das Ergebnis, daß eine solche Vererbung nicht stattfindet.

Es ist natürlich möglich, daß es einmal der Zufall fügt, daß eine und dieselbe Ursache eine bestimmte Paravariation und auch eine gleichsinnige Idiovariation auslöst, es wäre also z. B. möglich, daß die Kultur einer Primula sinensis rubra in einem sehr warmen Gewächshaus sowohl eine Paravariation der Blüte hervorruft, wie auch eine Veränderung des Idioplasmas bewirkt. Es ist auch möglich, daß zufällig einmal das Ergebnis dieser Idiovariation eine Rasse ist, die auch bei niederer Temperatur weiße Blüten bildet. Bekannt ist aber noch kein einziger Fall eines derartigen Zusammentreffens, und daß die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, daß einmal dieser Fall gefunden wird, ist wohl ohne weiteres klar. Jedenfalls ist gar keine Rede davon, daß dieser Zusammenhang zwischen Paravariation und Idiovariation häufig vorkäme oder gar die Regel sei!

Die vorstehenden Gesetzmäßigkeiten gelten für alle daraufhin untersuchten Organismen. Wir müssen erwarten, daß auch der Mensch keine Ausnahme macht. Auch nur einigermaßen sicheres Beobachtungsmaterial hierüber gibt es aber für den Menschen nicht.

Daß auch die körperlichen und geistigen Eigenschaften eines fertig entwickelten Menschen das Ergebnis zweier Dinge sind: erstens seiner ererbten Veranlagung, d. h. seiner ererbten idioplasmatischen Beschaffenheit und zweitens derjenigen Außeneinflüsse, wie Ernährung, Erziehung usw., unter denen er sich gerade entwickelt hat, zeigen aber alle Beobachtungen des täglichen Lebens. Daß klimatische Einflüsse im weitesten Sinne des Wortes auch bei Menschen Paravariation auslösen, ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Daß die Menschen eines Volkes, das zwar ein sehr buntes Rassengemisch darstellt, das aber in einem bestimmten Gebiet zusammen wohnt, häufig so manche schwer beschreibbare gemeinsame körperliche und geistige Eigenschaften aufweisen, hängt wohl zum Teil hiermit zusammen.

Auch bei allen Untersuchungen über Vererbung bei Menschen müssen wir uns immer darüber klar sein, daß ein Individuum nicht seine persönliche Eigenschaftsausbildung vererbt, sondern seine selbst schon ererbte Veranlagung. Vererbt wird also z. B. nicht ein Leistenbruch, sondern „eine gewisse Veranlagung einen Leistenbruch zu bekommen“. Ob ein Mensch mit dieser Veranlagung den Leistenbruch auch wirklich bekommt, hängt auch von anderen Faktoren ab. Für die weitere Vererbung ist es aber ganz unwesentlich, ob ein solcher erblich belasteter Mensch den Leistenbruch — etwa infolge einer starken Anstrengung oder dgl. bekommt oder nicht. Auch ein äußerlich gesund gebliebener Mensch vererbt die Anlage weiter. Bei erblicher Veranlagung zu einer Krankheit, wo das Auftreten des Krankheitsbildes nur durch ein nicht allzu häufiges Zusammentreffen von Außenbedingungen bewirkt wird, ist es dem eben Gesagten entsprechend sehr schwierig, den Erbgang genau zu verfolgen. Ist z. B. in einer Familie eine mäßige Veranlagung zum Leistenbruch erblich, so werden nur die wenigen von den mit diesem Erbübel behafteten Individuen, die irgendwelchen besonderen Anstrengungen oder dgl. sich aussetzen, auch wirklich einen Leistenbruch bekommen. Man wird bei der Betrachtung eines Stammbaumes einer solchen Familie sehr oft den Eindruck einer ganz unregelmäßigen „launischen“ Vererbung bekommen, auch wenn es sich in Wirklichkeit um eine sehr regelmäßige Vererbung handelt — aber eben nicht um eine Vererbung der persönlichen Beschaffenheit, sondern der „Anlage“.

Es muß ferner im Auge behalten werden, daß auch jeder Mensch einen sehr großen Teil seiner Entwicklung im Mutterleibe durchmacht, und daß daher Umwelts-Einflüsse, die auf die Mutter wirken, auch noch für die nächste Generation folgenschwer sein können. Man wird also mit „Nachwirkungen“ vgl. Seite 19 immer zu rechnen haben.

Das Kind einer erblich nicht mit Tuberkulose belasteten Frau, die aber eine schwere Tuberkulose etwa infolge ihres Berufes erworben hat und die durch ihre Tuberkulose in denkbar schlechtestem Ernährungszustand ist, wird sehr häufig schon von Geburt an schwächlich und weniger widerstandsfähig sein und deshalb nun besonders leicht auch Tuberkulose bekommen. So kann also eine Vererbung vorgetäuscht werden, wo es sich nur um eine reine Nachwirkung handelt. In einem äußerlich durchaus ähnlichen Fall, wo eine Frau mit erblicher Veranlagung für Tuberkulose — bedingt durch eine bestimmte Thoraxform, eine gewisse Mangelhaftigkeit der Lymphdrüsen oder irgend etwas anders — tuberkulös wird und dann auch tuberkulöse Kinder bekommt, liegt neben der Nachwirkung auch noch eine Vererbung vor. In einem solchen Fall zu unterscheiden, was vorliegt, ist sehr schwierig und sehr oft völlig unmöglich. Jedenfalls ist größte Vorsicht in allen Schlußfolgerungen und schärfste kritische Betrachtung des Materials in allen solchen Untersuchungen unerläßlich.

Ebensowenig wie bei allen anderen Organismen Paravariationen erblich sind, ebensowenig sind sie es auch bei Menschen. Man findet freilich auch hier die absonderlichsten Vorstellungen weit verbreitet. Man kann zwar ein nicht musikalisch veranlagtes Kind durch sorgfältige Erziehung zu einem gewissen Musikverständnis und zu einer gewissen Ausübung von Musik bringen, aber die in populären Schriften verbreitete Ansicht, daß Nachkommen von solchen musikalisch ausgebildeten Menschen nun schon von vorneherein eine bessere musikalische Veranlagung mit auf die Welt brächten, als die Eltern, daß es also möglich sei einfach auf dem Wege der Erziehung die erbliche Veranlagung zu steigern, ist völlig unbegründet. Durch die Erziehung wird zwar das Einzel-Individuum stark beeinflußt, aber nicht die erbliche Veranlagung der Nachkommen. Ein nach seiner erblichen Veranlagung minderwertiges Volk oder eine Volksschicht — etwa die Neger in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika — wird durch die Erziehung und den Einfluß der Kultur zwar in seinen Einzel-Individuen gehoben, aber damit wird die Rasse als solche nicht verändert.