4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

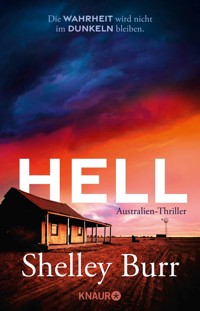

Mit »Hell« erwartet Sie ein atmosphärischer, wendungsreicher und noch dazu preisgekrönter Australien-Thriller: Vor 19 Jahren verschwand ein kleines Mädchen. Jetzt rollen seine Zwillingsschwester Mina und der junge Privatdetektiv Lane den Cold Case neu auf - aber wollen sie die Wahrheit wirklich wissen? Im Sommer 1999 verschwand Mina McCreerys Zwillingsschwester spurlos in den Weiten Australiens. Der Fall ging durch alle Medien und machte Mina zur unfreiwilligen Berühmtheit, für einige sogar zur Hauptverdächtigen. Heute lebt sie allein auf der abgelegenen Farm ihrer Familie. Als der junge Privatdetektiv Lane Holland ihr anbietet, den Cold Case neu aufzurollen, lehnt sie zunächst ab. Erst nachdem Lanes unkonventionelle Methoden rasch zu einer neuen Spur führen, beginnt sie, ihm zu vertrauen. Doch Lane hat seine eigenen, dunkleren Gründe, den Fall lösen zu wollen … Der nie aufgeklärte Cold Case um Minas verschwundene Zwillingsschwester steht im Zentrum des Thrillers »Hell«, der außerdem mit einem atmosphärischen Schauplatz im ländlichen Australien und zwei verletzlichen, widersprüchlichen und doch sympathischen Hauptfiguren punkten kann. Dafür wurde die Autorin Shelley Burr mit dem renommierten CWA Debut Dagger Award ausgezeichnet. »Kaum zu glauben, dass Hell ein Debüt ist. Handlungsaufbau, Tempo und Figurenzeichnung sind so gut durchdacht, dass sie auch das Werk eines Altmeisters sein könnten." The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Shelley Burr

Hell

Australien-Thriller

Aus dem Englischen von Anke Kreutzer

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Im Sommer 1999 verschwand Mina McCreerys Zwillingsschwester spurlos in den Weiten Australiens. Der Fall ging durch alle Medien und machte Mina zur unfreiwilligen Berühmtheit, für einige sogar zur Hauptverdächtigen. Heute lebt sie allein auf der abgelegenen Farm ihrer Familie.

Als der junge Privatdetektiv Lane Holland ihr anbietet, den Cold Case neu aufzurollen, lehnt sie zunächst ab. Erst nachdem Lanes unkonventionelle Methoden rasch zu einer neuen Spur führen, beginnt sie, ihm zu vertrauen. Doch Lane hat seine eigenen, dunkleren Gründe, den Fall lösen zu wollen …

Inhaltsübersicht

Widmung

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreißig

Einunddreißig

Zweiunddreißig

Dreiunddreißig

Vierunddreißig

Fünfunddreißig

Sechsunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Neununddreißig

Vierzig

Einundvierzig

Danksagung

Meiner Liebe und meiner Freude gewidmet

Eins

Ich wohne in dem Haus, das ihr in den Nachrichten gesehen habt. In dem Sommer, als ich sechzehn wurde, haben wir es eierschalenblau gestrichen, aber ihr kennt es nur in Weiß. Zwei kleine rosa Fahrräder lehnen an der Veranda, und eine Wand leuchtet im Blaulicht eines Streifenwagens. Immer wenn es etwas »Neues« darüber zu berichten gibt, greift man auf dasselbe Foto zurück. Niemand macht sich die Mühe, für eine aktuelle Aufnahme extra einen Fotografen rauszuschicken, zumal sie nicht auf die zwei kleinen Fahrräder und das Blaulicht verzichten wollen.

Niemand will sich vor Augen führen, dass eins dieser kleinen Mädchen inzwischen erwachsen ist.

Auf dem Schild über dem Eingang zum Gemischtwarenladen, der gleichzeitig auch als Post diente, stand KLIMAANLAGE LÄUFT – BITTE TÜR GESCHLOSSEN HALTEN, doch selbst wenn es stimmte, richtete sie gegen die schwüle Spätsommerhitze nicht viel aus. Mina erinnerte sich noch genau, wie ihnen in ihrer Kindheit ein kalter Luftschwall entgegenschlug, sobald sie die Tür aufstießen. Von den vielen Besorgungen erschöpft, die sie mit jeder Fahrt in die Stadt verband, kaufte ihre Mutter ihnen am Schluss ihrer Runde im Laden ein Eis. Entweder gab das klapprige Kühlgerät allmählich den Geist auf, oder die Strompreise waren zu stark gestiegen, oder Mrs Gilligan war jetzt so alt, dass sich nur noch Haut über ihre Knochen spannte und sie bei jeder Temperatur fröstelte. Mina hätte sie wohl darauf ansprechen können, doch wenn man Interesse zeigte, ermunterte man die Leute nur zu Gegenfragen.

»Du willst sicher deine Bestellung abholen, Liebes?«, fragte Mrs Gilligan.

Das Geschäft glich eher einem Tante-Emma-Laden als einem Supermarkt, war jedoch in Nannine die einzige Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel. Anfangs war es ihr peinlich gewesen, ein Paket abzuholen, das offensichtlich aus einem Großvorrat an Trockenwaren wie Mehl, Tee, Zucker und Konserven bestand. Doch Mrs Gilligan hatte nie ein Wort darüber verloren oder ihr auch nur einen schiefen Blick zugeworfen.

Grundsätzlich war es Mina lieber, wenn die Leute ihr ins Gesicht sagten, was sie dachten, und sie wusste, woran sie bei ihnen war. Diejenigen, die einem immer nett kamen, blieben für sie ein großes Fragezeichen.

»Dein Paket ist hinten«, sagte Mrs Gilligan und erhob sich mühsam von ihrem Schemel. »Ich habe die beiliegende Rechnung überprüft und festgestellt, dass ein paar Sachen fehlen.« Sie schob Mina das Blatt über die Theke zu. »Die hätte ich gerade alle auf Lager.«

Mina überflog die Liste in der Hoffnung, dass nur das Junkfood fehlte, das sie spontan hinzugefügt hatte. Oder die Batterien, auf die sie auch noch sechs Wochen warten konnte. Pech gehabt. Was fehlte, war unverzichtbar. Die Dosenbohnen. Zwei der fünf Packungen getrocknete Linsen. Der gemahlene Kreuzkümmel auch.

Sie trommelte mit den Fingern auf der Theke und rechnete nach. Der Kreuzkümmel war bei vielen Gerichten die entscheidende Zutat, besonders wenn ihre Vorräte zur Neige gingen und sie aus den letzten Resten in der Vorratskammer etwas kochen musste. Manchmal war fast alles aufgebraucht, doch sie konnte sich nicht zu der langen Fahrt in die Stadt aufraffen. Das hatte sie zur Expertin für Gerichte gemacht, die ihre Großmutter, Urgroßmutter und Ururgroßmutter mit Stolz erfüllt hätten.

Hinter ihr betrat ein Mann den Laden. Sie musterte sein verzerrtes Spiegelbild in der Glastür des Zigarettenschranks. Er war groß und breitschultrig und trug trotz der Hitze einen schwarzen Pullover und Cargohose. Unter der schwarzen Strickmütze quoll krauses blondes Haar hervor, das sich mit der richtigen Spülung zu Locken hätte bändigen lassen. Ein unbekanntes Gesicht besaß Seltenheitswert in der Stadt. Nannine war ein kleiner Ort in Central New South Wales und lag an keinem Highway, es gab hier nicht viel Durchgangsverkehr mit Reisenden, die auf der Suche nach etwas zu essen und öffentlichen Toiletten pausierten, und die Saisonarbeiter waren um diese Jahreszeit längst auf den umliegenden Farmen.

Mrs Gilligan blickte dem Kunden mit unverhohlener Neugier entgegen. Mina war also nicht der neueste Klatsch entgangen, sondern der Mann war tatsächlich ein Fremder, was ihr Bauchschmerzen bereitete.

Rasch trat sie von der Theke zurück und fixierte auf dem Weg an ihm vorbei die untersten Regalfächer, als habe sie nur Augen für die billigsten Fußbodenreiniger im Angebot.

Obwohl sie selten hierherkam, hatte sie genau im Kopf, wo sich ihre üblichen Einkäufe befanden. Drei Gänge mit je sechs Fächern sowie eine Reihe Kühlregale und Tiefkühltruhen an der Rückwand. Während sie sich durch die Abteilungen bewegte, war sie sich des Mannes nur allzu bewusst. Er schlenderte gemächlich herum und warf willkürlich Waren in seinen Einkaufskorb. Wenn er am Ende eines Gangs vorbeikam, in dem sie sich gerade befand, sah er zu ihr und musterte sie einen Moment.

Nichts Ungewöhnliches, sagte sie sich. Wenn er neu in der Stadt war, konnte er nicht wissen, was sich wo befand. Und natürlich warf man jemandem im Vorübergehen einen Blick zu, wenn dieser die einzige andere Person in der Nähe war.

Es war normal.

Er beobachtete sie nicht.

Sie schnappte sich die Tüte Kreuzkümmel vom Regal und warf sie mit einer so schwungvollen Bewegung in ihren Korb, als versuche sie, einen Vogel in der Luft zu fangen.

In dem Überwachungsspiegel an der Decke sah sie, wie der Mann am Ende ihres Gangs stehen blieb. Er betrachtete das Chipsangebot, schielte jedoch einmal zu ihr herüber.

Sie straffte die Schultern, starrte auf ihren Einkaufskorb und holte tief Luft. Er wäre nicht der Erste, der sie observierte, doch das erste Mal in aller Öffentlichkeit.

Er wartete, bis sie auf ihrem Weg zur Kasse an ihm vorbeimusste. Wie lange würde es ihnen beiden gelingen, dazustehen und so zu tun, als ob sie sich für die Auslagen interessierten?

»Liebes«, sagte Mrs Gilligan freundlich.

Mina zuckte so heftig zusammen, dass ihre Einkäufe im Metallkorb klapperten. In ihrer Alarmbereitschaft hatte sie sich derart auf den Mann konzentriert, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie sich die alte Ladenbesitzerin von der anderen Seite genähert hatte.

»Könntest du mir die Dosenpfirsiche da vom obersten Fach runterholen? Sonst bräuchte ich den Tritthocker«, sagte sie und deutete mit dem Kinn nach oben, wo ein Kunde, der wesentlich größer gewesen sein musste als die winzige Frau, seinen Einkauf zwischen Kondensmilchdosen zurückgestellt hatte, nachdem er es sich anders überlegt hatte. Sie lächelte, und in ihrem Blick stand deutlich: Ich sehe deine Angst. Vergiss nicht, ich bin auch noch da.

Mina erwiderte das Lächeln. Man kann über Kleinstädte sagen, was man will, aber wenn man dazugehört, wissen die anderen, wann sie zusammenhalten und einen beschützen müssen.

Als sie ihr die Pfirsiche reichte, nahm Mrs Gilligan die Dose mit beiden Händen entgegen und drückte ihr dabei die Finger zwischen dem kalten Metall und ihren warmen Handflächen. »Die paar Sachen habe ich schon eingetippt«, sagte sie. »Nach den Warennummern auf der Rechnung. Soll ich sie von eurem Kundenkonto abbuchen?«

Mina hatte kein Kundenkonto. So etwas gab es hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr. »Ja, das wäre nett.«

Draußen auf der Straße herrschte gähnende Leere unter der gleißenden Sonne. Die wenigen Parkplätze waren bei ihrer Ankunft besetzt gewesen, sodass sie ihren Wagen am Straßenrand vor dem Pub abstellen musste. Von den Fahrzeughaltern war weit und breit nichts zu sehen – Pub und Schnellimbiss machten nicht vor elf Uhr auf, und sämtliche Geschäfte dazwischen hatten längst geschlossen. Demnach parkten sie dort wahrscheinlich schon seit Freitag und hatten von hier aus den Zug genommen. Niemand ließ seinen Wagen auf dem Parkplatz am Bahnhof hinter der Ladenzeile stehen, wenn er es nicht darauf anlegte, ihn sich stehlen oder bis auf die Karosserie ausschlachten zu lassen. Jeder wusste, dass ein dort geparkter Wagen mindestens eine Woche lang unbeaufsichtigt war.

Nannine war als Umschlagplatz für Farmer entstanden, die ihre Tiere zu den Viehmärkten und ihr Getreide zu den Lagerspeichern brachten, doch die landwirtschaftlichen Familienbetriebe verschwanden allmählich. Immer weniger Bewohner schlugen hier Güter um, und seit es keine Viehmärkte mehr gab, fuhren die Leute in die nächste Stadt. Die Güterzüge ratterten ohne Halt durch. Die Stadt war aufs Lebensnotwendige geschrumpft, und ihr wichtigster Wirtschaftszweig war ihre Dickköpfigkeit. Auf dem Weg zum Wagen war sich Mina jedes Fensters bewusst, an dem die Gardinen zugezogen oder dessen Scheiben von innen mit Zeitungspapier verklebt waren.

Sie blickte über die breite Straße zur Tankstelle hinüber. Dort war die Kasse sicher besetzt, und es gab eine Überwachungskamera. Doch sie schob den Gedanken beiseite. Sie übertrieb. Sie brauchte keine Zeugen, sondern musste einfach nur ein paar Meter zu ihrem Fahrzeug zurücklegen.

Sie lief zügig, ohne zu rennen, die Schlüssel so in der Hand, dass der spitzeste Bart zwischen Zeige- und Mittelfinger hervorragte. Wegrennen wäre eine hysterische Überreaktion gewesen.

Der Mann hinter ihr hatte keine solchen Bedenken. Seine Schritte waren unüberhörbar, und es zog ihr das Herz zusammen.

»Entschuldigen Sie«, rief er in überraschend sanftem Ton, der so gar nicht zu dem Aufruhr passte, in den er sie versetzt hatte.

Vor der alten Bank blieb sie stehen. Es war das prächtigste Gebäude in ganz Nannine, ein kolonialer Boomtown-Protzbau mit Sandsteinbögen, zwei Säulen und einem Türsturz, an dem die Jahreszahl 1871 prangte. Die Fenster waren mit schmiedeeisernen Gittern gesichert, die riesige Flügeltür aus schwerem Holz verriegelt. Die Filiale hatte schon lange dichtgemacht, statt Schalterbeamten gab es nur noch einen Geldautomaten in einer versteckten Ecke.

»Da ist eine Kamera«, rief sie ihm zu. »Sie werden gefilmt.«

»Ähm …« Er blieb stehen und sah sich um. »Tatsächlich filmt die Kamera nur so lange, wie jemand den Automaten benutzt. Aber wenn Sie was abheben wollen, kann ich gerne warten.«

Sie schwankte. Wenn sie jetzt in ihrer Tasche nach der Karte kramte, musste sie ihn für eine Sekunde unbeobachtet lassen und hätte außerdem keine Hand frei. Wäre angreifbar.

»Sind Sie Mina McCreery?«

»Wozu fragen Sie, wenn Sie es schon wissen?«, konterte sie.

Im selben Moment merkte sie, dass sie nur mit den wenigen zusätzlichen Einkäufen aus dem Laden geflohen war. Erschöpfung übermannte sie. Die Lieferung, deretwegen sie eigentlich gekommen war, wartete noch in Mrs Gilligans Lagerraum. Sie musste wohl oder übel noch einmal zurück.

»Und Evie McCreery war Ihre Zwillingsschwester?«

»Evelyn McCreery«, fauchte sie. Widerwillig und nur, um die viel schlimmere Alternative »Willie« zu verhindern, hatte Mina eine Abkürzung für das unhandliche »Wilhelmina« akzeptiert, doch bei Evelyn machte sie keine Zugeständnisse. »Evie« war eine Erfindung der Presse, die in den Schlagzeilen Platz sparte und irgendwie niedlich klang.

»Tut mir leid«, sagte er. »Das wusste ich eigentlich.«

Natürlich wusste er es. Wetten, er wusste genug über sie, um damit ein ganzes Notizbuch zu füllen. Und ein zweites mit Fehlinformationen. Sie hingegen kannte nicht einmal seinen Namen.

»Wer sind Sie?«, fragte sie.

»Ich heiße Lane«, antwortete er und zog seinen Geldbeutel aus der Tasche. »Lane Holland.« Er zeigte ihr den Führerschein. »Ich bin auf alte, ungeklärte Fälle spezialisiert.«

»Das ist keine Polizeimarke«, entgegnete sie und nahm ihm die Brieftasche aus der Hand. Sie registrierte sein verblüfftes Gesicht. So etwas tat man nicht, doch Benimmregeln konnten sie mal.

Der Führerschein war, soweit sie es beurteilen konnte, echt. Ausgestellt in Byron Bay. Wenn er die weite Fahrt gemacht hatte, um mit ihr zu sprechen, würde sie ihn wohl nur schwer wieder los. Sie drehte das Dokument im Licht hin und her und überzeugte sich davon, dass es keine Kratzer oder Verfärbungen aufwies, die darauf hingedeutet hätten, dass er etwas verändert hatte. Auf dem Foto blickte ihr dasselbe Gesicht entgegen, mit denselben dunklen Augen, demselben blonden Haar und derselben kräftigen Kinnpartie wie der Mann vor ihr.

»Ich bin nicht von der Polizei«, erklärte er, »ich bin Privatdetektiv.«

Sie warf ihm die Brieftasche wieder zu »Verstehe. Und? Schon einen Buchvertrag unter Dach und Fach? Denn falls Sie einen an Land ziehen wollen, haben Sie Pech. Da sind schon zwei Bücher in der Pipeline, die rechtzeitig zum zwanzigsten Jahrestag auf den Markt kommen sollen, ein drittes kann kein Mensch gebrauchen.«

»Ich schreibe an keinem Buch«, erwiderte er. »Ich will nur ein paar Gespenster zur ewigen Ruhe betten.«

»Und wie kommen Sie darauf, dass meine Gespenster Ihre Hilfe brauchen?«, fragte sie.

»Ich habe, wenn Sie mir die Eigenwerbung verzeihen, einige Erfolge mit Cold Cases nachzuweisen, bei denen alle anderen aufgegeben hatten. Der Fall Tammie Peterson in Walgett sagt Ihnen vielleicht was? Oder der Mord an Bronte und Regina Fermin in Albury?«

Von beiden Fällen hatte sie noch nie gehört, was sie ein wenig milder stimmte. Wer nur auf Publicity aus war, nahm bestimmt keine Fälle an, von denen nicht einmal sie als Betroffene je gehört hatte.

»Drei Mädchen«, bemerkte sie. »Alles Kinder?«

»Ja, darauf bin ich spezialisiert.« Mit einem Mal klang er angespannt, fast schroff. »Ich habe eine jüngere Schwester.«

Bei diesem Klischee verkniff sich Mina ein genervtes Stöhnen. »Dann sind Sie vermutlich an der Belohnung interessiert«, sagte sie stattdessen seufzend.

»Die lehne ich nicht ab«, erwiderte er, »das ist schließlich mein Beruf, und ich muss auch was essen.«

»Na, dann viel Glück«, sagte sie und ging an ihm vorbei zum Laden zurück.

»Bitte.« In einigem Abstand folgte er ihr wie ein Luftballon an einer Schnur. »Ich weiß, wie wichtig Ihnen Ihre Privatsphäre ist.«

»Offensichtlich nicht«, konterte sie und fasste die Schlüssel in der Hand wieder so, dass der spitzeste wie eine Klaue zwischen den Fingern hervorstach.

Er bemerkte die Bewegung und ließ sich zurückfallen, blieb aber nicht stehen. »Genau deshalb kann ich Ihnen helfen. Sie wollen doch Frieden finden, oder?«

»Ich habe meinen Frieden gefunden«, fauchte sie, riss die Ladentür auf und ließ sie vor ihm zufallen.

Zwei

MyMurder-Forum

Unterforum: Allgemeines

Thread: So gut wie aufgeklärt

VolcanicJudo: Kann hier jemand Beispiele für Fälle nennen, die im Prinzip aufgeklärt, aber noch nicht geschlossen wurden, weil sie aus irgendeinem Grund nicht vor Gericht kommen können? Ich meine, so wie Nicole Brown, Evie McCreery, Lizzie Borden usw.

Brava89: Hinterkaifeck. Der taucht ständig in diesen gruseligen Blogs, diesen Listicles, auf, aber wenn man dann bei den Leuten nachfragt, die in der Gegend wohnen, ist es meistens ein offenes Geheimnis. Schaut selbst nach.

LionSong: In welchem Universum ist denn der Fall Evelyn McCreery so gut wie gelöst?

VolcanicJudo: In jedem vernünftigen?

Mina setzte sich hinters Lenkrad und betätigte die Zentralverriegelung. Sie glaubte nicht, dass Lane ihr bis nach Hause folgen würde. Ganz offensichtlich stellte er keine Bedrohung dar, sondern war einfach nur ein Arschloch. Eins von vielen, das sich einbildete, seine Besessenheit von ihrer Schwester räumte ihm irgendwelche Rechte ein. Was sie wollte, zählte offenbar nicht. Alles in ihrem Leben war jetzt öffentliches Eigentum.

Sie nestelte an den Schlüsseln und überlegte. Meistens bereute sie am Ende den langen Weg, um Alanna in der Bibliothek zu besuchen. Wenn sie losfuhr, kam es ihr gar nicht so lang vor – brach sie um zehn Uhr auf, war sie um eins da, zwanzig nach, wenn sie an der Tankstelle auf eine Schokomilch anhielt. Doch nach anderthalb Stunden Fahrt machte ihr linkes Knie irgendwann Probleme, und Alanna war immer noch so weit weg. Andererseits brachte ihr die Aussicht, in ein stilles Haus zurückzukehren, ausnahmsweise keinen Trost.

Bei den Einkäufen handelte es sich ausschließlich um Trockenwaren, die unterwegs nicht schlecht werden konnten, andererseits war es absurd, sie den ganzen Weg bis nach Danby mit seinen drei Supermärkten zu kutschieren. Dann hätte sie sich die Bestellung sparen können. Ganz zu schweigen vom Spritverbrauch.

Was soll’s.

In den letzten fünf Lebensjahren ihrer Mutter hatte die Bibliothek für reichlich Zündstoff in der Familie gesorgt. Evelyn hatte sie geliebt, weshalb eine großzügige Spende von der Evelyn-McCreery-Stiftung seinerzeit verhindert hatte, dass sie mit einer anderen Bibliothek fünfzig Kilometer entfernt zusammengelegt wurde. Als der Stadtrat vorschlug, sie dafür in Evelyn McCreery Memorial Library umzubenennen, hatten Mina und ihr Vater die Idee begrüßt. Ein greifbares Andenken daran, dass ihr Verlust wenigstens etwas Gutes hervorgebracht hatte, war ein Trost. Ihre Mutter hatte bei der Vorstellung einen Anfall bekommen, ihre Tochter hätte eine Gedenkstätte nötig, solange sie rein theoretisch noch am Leben sein könnte. Nicht einmal der Kompromiss, das betreffende Wort einfach wegzulassen, konnte sie beschwichtigen. Allein der Gedanke war für sie ein Affront – für Beverley war das Wort nicht wegzudenken, auch wenn es nicht über dem Eingang eingemeißelt war.

Mit ihrer Mutter wurde auch der Streit zu Grabe getragen. Da es nun aber einen schlechten Beigeschmack gehabt hätte, den letzten Wunsch der Verstorbenen einfach zu übergehen, prangte jetzt der Name des einzigen Familienmitglieds an der Beverley McCreery Memorial Library, das unzweifelhaft tot war.

Mina wusste nicht, ob sie dies als einen Sieg ihrer Mutter oder ihren eigenen werten sollte. Wenn eine Schlacht lange genug wütet, verliert man leicht aus dem Blick, was genau der Gewinn ist.

Eine ideale Bibliothek, so wie diejenigen, über die sie gelesen hatte, hüllte sich in ehrfurchtsvolle Stille, in der man nur ab und an das Rascheln einer Seite hört. Diese hier war das genaue Gegenteil. Ein Vater las auf einem Stapel Kissen zwei Kleinkindern vor, eine Gruppe Senioren zankte sich in einer Fensternische über einem Scrabble-Brett, und ein junger Mann stöberte in den Beständen, während er die Musik in seinen Kopfhörern so aufgedreht hatte, dass sie genauso gut Lautsprecher hätten sein können.

Mit gesenktem Kopf schlüpfte Mina durch die Angestelltentür hinter die Ausleihtheke.

Alanna Rennold sah von ihrer Arbeit auf, die darin bestand, mit einem feinen Pinsel Leim auf ein Pop-up-Känguru aufzutragen und den Schaden zu reparieren, den übereifrige Kinderhände angerichtet hatten. »Was ist los?«

Als Mina fünfzehn war, hatte ihre Mutter sie gebeten, einem Mädchen einen Brief zu schreiben, von dem sie in der Zeitung gelesen hatte, einem Mädchen, dessen Schwester ebenfalls verschwunden war. Die Umstände mochten zwar ganz anders sein – ihr Vater hatte die Schwester von der Straße weg entführt, und die beiden wurden nie wieder gesehen –, doch die Gefühle der Zurückgebliebenen waren sicher vergleichbar. Mina weigerte sich, weil sie die Idee gruselig fand. Ihre Mutter bestand darauf. Sie sollte sich nur einmal vorstellen, sagte sie, damals, in den ersten schrecklichen Tagen, hätte sich jemand bei ihr gemeldet, der verstand, was sie durchlitt.

Mina verstand es nicht. Nur weil sie Trauer erfahren hatte, verfügte sie doch noch lange nicht über ein Geheimrezept, wie man am besten damit umging. Trotzdem hatte sie es versucht. Sie hatte dieser Fremden einen Brief geschrieben – einen Brief an ihr jüngeres Selbst, über das, was ihr bevorstand. Das Ergebnis bot nicht den geringsten Trost. Ihre Worte waren bitter und wütend, und als sie sie noch einmal durchlas, war sie klug genug zu begreifen, dass sie in den Papierkorb gehörten.

Dahin wanderte der Brief auch, und alle weiteren Vorstöße ihrer Mutter, sie beide miteinander in Kontakt zu bringen, wurden ignoriert. Irgendwann gab ihre Mutter auf.

In den letzten Jahren vor Beverleys Tod tauchte Alannas Name plötzlich wieder auf, nachdem ihre Mutter selbst Kontakt zu ihr aufgenommen hatte. Alanna war ja so nett. Alanna war ja so klug. Alanna war ja so hübsch. Alanna gefielen ihre Make-up-Tipps. Alanna hörte auf ihren Rat. Wenn Beverley Alanna Kleider schenkte, dann trug sie die auch.

Beverley hatte sich eine Tochter in ihr Leben zurückgeholt, und wenn Alanna für ihre Mutter die Rolle ausfüllte, ging das Mina nichts an.

Bei Beverleys Beerdigung lernten sie sich schließlich doch noch kennen, und falls es ein Leben nach dem Tod gab, lachte sich Beverley da oben zweifellos schlapp darüber, dass Alanna mittlerweile Minas engste, genauer gesagt, einzige Freundin war. Sah ihr ähnlich, auf ihrer letzten Reise noch ein letztes »Habe ich es dir nicht gesagt?« anzumerken.

»Was soll denn sein?«, antwortete Mina, als seien ihr verstörter Blick und ihr bleiches Gesicht nur ein Fashion-Statement. Sie kauerte auf der Kante des harten Sofas.

»Erstens stehen keine für dich reservierten Bücher im Regal, und zweitens fährst du nicht einfach mal drei Stunden, um Hallo zu sagen«, entgegnete Alanna und beugte sich wieder über das Buch.

»Zwei Stunden. Ich war in Nannine, nicht zu Hause. Und vielleicht hast du mir ja einfach nur gefehlt«, sagte Mina.

»Dann solltest du mich auf Facebook adden.«

»Vergiss es.« Statt wie beabsichtigt scherzhaft klang die Antwort barsch, und Mina war zu aufgewühlt, um etwas Versöhnliches hinterherzuschieben. Mist. Offenbar hatte sie sich nur so lange zusammenreißen können, wie sie damit beschäftigt war, den Privatdetektiv abzuhängen und hierherzufahren, und jetzt, wo sie in Sicherheit war, holte die Panikattacke sie ein.

»Wie kann ich dir helfen?«, fragte Alanna.

Mina schüttelte den Kopf. Sie wollte ihre Freundin beruhigen und ihr sagen, es sei nichts, das sei gleich vorbei, brachte aber kein Wort heraus. Sie versuchte, sich die Atemübung ins Gedächtnis zu rufen, die ihr die Psychologin beigebracht hatte. Waren es vier Atemzüge ein und drei aus oder umgekehrt? Und überhaupt, wer sagte denn, dass sie mitten in einer Panikattacke eine Rechenaufgabe brauchte?

»Hier.« Alanna legte ihr Handy auf die Sofalehne. Auf dem Display schwoll ein hellblauer Kreis zu einem Ballon an und zog sich wieder zu einem Punkt zusammen. »Einatmen, während er sich ausdehnt, und ausatmen, wenn er schrumpft. Na los.«

Auch wenn es Mina albern fand, sich von einem verdammten GIF etwas vorschreiben zu lassen, hatte die Animation etwas Beruhigendes an sich, und tatsächlich schlug ihr Herz allmählich langsamer, und sie atmete gleichmäßiger. Es erinnerte sie daran, wie ihr Hund Echo manchmal mit dem Kopf auf ihrem Knie einschlief und entspannt schnaufte.

Scheiße, sie war drei Stunden von zu Hause weg, und Echo rechnete jede Minute mit seinem Fressen. Wenigstens war es kein Werktag, und sie musste sich nicht auf eine Reihe immer schlechter gelaunter Nachrichten von ihrer Vorgesetzten wegen ihrer Abwesenheit vom Arbeitsrechner gefasst machen, wenn sie nach Hause kam. Nur auf die traurigen Augen eines Hundes, der nicht böse wurde, sondern nur herzzerreißend enttäuscht war.

»Darf ich mal? Ich will nur fragen, ob Mrs Tamm kurz rüberlaufen kann, um Echo zu füttern.«

Alanna nickte, behielt sie aber im Auge. Mina merkte, dass sie soeben zugegeben hatte, spontan nach Danby gekommen zu sein, und dass es sich keineswegs um eine zufällige Panikattacke auf einer geplanten Fahrt gehandelt hatte. Sie entfernte sich ein paar Schritte, um zu telefonieren, wohl wissend, dass Alanna sie danach ins Kreuzverhör nehmen würde.

Alanna hatte schon eine Tasse Tee für sie aufgebrüht – dem blumigen Duft nach eine von diesen ausgefallenen Sorten, die sie sammelte. Mina lehnte sich auf dem Sofa zurück und trank einen Schluck. Lavendel und Vanille. Nicht ganz nach ihrem Geschmack, aber angenehm und vertraut.

»Kommst du diese Woche zum Treffen?«, fragte Alanna.

»Nein«, antwortete Mina. Sie hasste die Selbsthilfegruppe Angehöriger von vermissten Personen. Anfänglich war bei der Begegnung mit Menschen, die in ihrem Leben dasselbe durchgemacht hatten, ein Funken übergesprungen, doch der Reiz war nach kurzer Zeit verflogen. Ihr war schleierhaft, woher Alanna die Kraft nahm, ihre Geschichte immer wieder zu erzählen und in Gegenwart fremder Menschen ihr Trauma erneut zu durchleben. Wenn Mina das Bedürfnis hatte, sich über etwas auszusprechen, hatte sie Alanna. »Nachdem ich heute schon hergekommen bin, will ich nicht zweimal in einer Woche fahren.«

»Willst du dann jetzt darüber sprechen, was heute Morgen passiert ist? Ich weiß, wie fantastisch ich bin, aber ich kaufe dir nicht ab, dass dir einfach nur danach war, mich mit deinem Besuch zu beehren.«

Mina seufzte. »Ich habe mich wahrscheinlich nur in etwas reingesteigert. Ein Typ schnüffelt herum. Er hat mich auf der Straße angequatscht und wollte über Evelyn reden.«

Alanna schwieg. Sie strich mit den Händen über den Hochglanzeinband eines Buchs der Kinderbuchautorin Mem Fox, als halte das Opossum auf dem Cover vielleicht eine Antwort bereit. »Du meinst, ein Reporter? Oder …«

Mina schüttelte den Kopf. »Kein Reporter. Er behauptet, Privatdetektiv zu sein.«

»Behauptet?«, hakte Alanna nach. »Du meinst, er hat dich vielleicht belogen? Oder er gibt sich nur im Internet als einer aus?«

»Ich weiß es nicht«, erwiderte Mina. »Das war nur so dahergesagt. Keine Ahnung. Er meint, er hätte schon ein paar Fälle gelöst.«

»Wie heißt der Typ?« Alanna ließ lautstark die Fingerknöchel knacken und neigte den Kopf nach links und rechts, als machte sie sich für den Kampf bereit. »Ich google ihn mal.«

»Nein«, wehrte Mina ab. »Es ist erledigt. Ich habe ihm gesagt, er soll sich verziehen.«

»Falls das irgend so ein Spinner ist, musst du es wissen. Sergeant Starrett würde wollen, dass du ihr davon erzählst.« Alanna wirbelte auf ihrem Schemel herum und erweckte den Laptop zum Leben. »Wie heißt er?«

»Lane Holland.«

»Ah, hübsch und ungewöhnlich. Dann mal los. Oh.« Alanna runzelte die Stirn. »Sah er aus, als wäre er gerade aus dem Gefängnis in Goulburn abgehauen?«

»Was?«

»Der erste Treffer zu seinem Namen ist ein Wikipedia-Eintrag über bekannte Häftlinge in Goulburn.« Alanna drehte den Bildschirm.

Mina überflog die Angaben. Den Namen zwischen einem Serienmörder und einem Bombenbauer zu lesen, bereitete ihr Übelkeit. Doch das war reiner Zufall. »Dieser Lane Holland ist achtundfünfzig Jahre alt. Der Privatdetektiv ist Anfang, Mitte dreißig.«

Alanna nickte. »Dann kommt auch der hier nicht infrage, der letztes Jahr an Krebs gestorben ist?«

»Wie viele Semester hast du noch gleich studiert?«, fragte Mina. Sie bereute die Bemerkung sofort, als sie Alannas scharfen Blick sah. Alanna hatte zwischen Teilzeitjobs und Familiendramen ihre Uni-Credits zusammengetragen und Ende letzten Jahres ihren Abschluss in Bibliothekswissenschaften gemacht. Darauf hatte sich ihr Witz nicht bezogen, ins Fettnäpfchen war sie trotzdem getreten.

»Das dauert eben«, erwiderte Alanna ungerührt, während sie wieder etwas tippte. »Also, der hier passt zumindest vom Alter her. Dein Detektiv war einmal buchstäblich das Aushängeschild für das Fach Strafjustiz an der Charles Sturt University.« Sie rückte zur Seite, um Mina Platz zu machen.

Unter der Überschrift »Echte Studentengeschichten« war das Foto eines jüngeren Lane zu sehen. Im krassen Gegensatz zu dem etwas schmuddeligen Mann, der ihr im Laden gefolgt war, sah dieser Lane in weißem Hemd, mit blauer Krawatte und in schwarzer Hose so aus, als wäre er auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch. »Vor vier Jahren hat man mir gesagt, ins Federal Police Development Program aufgenommen zu werden, sei utopisch«, las Mina laut vor. »Aber dank der herausragenden Studienprogramme, die die CSU anbietet, ist mein Traum wahr geworden.« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein, er hätte es bestimmt erwähnt, wenn er bei der Bundespolizei wäre. Er hat eindeutig ›Privatdetektiv‹ gesagt.«

Alanna zuckte mit den Achseln. »Vielleicht ist er ja rausgeflogen. Soll ein verdammt hartes Studium sein.« Sie verließ das CSU-Archiv und scrollte die weiteren Suchergebnisse durch. »Weißt du sonst noch was über ihn?«

»Er hat mir ein paar Fälle genannt«, antwortete Mina. »Einer war, äh, ein Mädchen namens Bronte. Keine Ahnung, ob wie der Strand oder die Autorin.«

»Läuft aufs Gleiche raus, wenn du das Thema ignorierst«, antwortete Alanna. »Bronte … Lane … Holland …« murmelte sie vor sich hin und schnappte plötzlich nach Luft. »Fuck, SafeSearch ist nicht aktiviert.«

Sie riss den Computerbildschirm zu sich herum, doch Mina hatte die Tatortfotos im oberen Drittel der Suchergebnisse schon gesehen, das Blut, das auf dem Gras ausgebreitete blonde Haar, das nur noch teilweise in der Kopfhaut des Mädchens verwurzelt war.

Glücklicherweise saß sie schon, als sich der Raum um sie zu drehen begann.

»Also«, sagte Alanna ernst. »Wenn er gesagt hat, diesen Fall hätte er gelöst, hat er nicht gelogen. Hier steht, die Polizei hätte sich bei Lane Holland, einem von der Familie angeheuerten Privatdetektiv, für Informationen bedankt, die zur Verhaftung von Jake Frazier führten … bis dahin Person von besonderem polizeilichem Interesse … bestätigt, dass er die volle im Jahr 2008 ausgesetzte Belohnung erhalten würde …« Sie klang abwesend, als läse sie sich selbst vor und nicht Mina. »Meine Güte, die Belohnung belief sich auf eine Viertelmillion. Muss er darauf Steuern zahlen?«

»Keine Ahnung«, antwortete Mina. »Jedenfalls sah er nicht aus wie jemand, der in Geld schwimmt.«

»Dann habt ihr ja schon was gemeinsam«, sagte Alanna.

Mina ignorierte den Köder. Sie hatte sich bei anderer Gelegenheit mit der Feststellung in die Nesseln gesetzt, einen wertvollen Grundbesitz zu haben und reich zu sein, wäre längst nicht dasselbe, erst recht, wenn es sich verbot, das Anwesen jemals zu verkaufen. Der Fehler würde ihr kein zweites Mal unterlaufen. »Da war noch ein Fall«, sagte sie. »Tammy. Tammy Peterson?«

»Dieses Mal suche ich mit SafeSearch«, antwortete Alanna. »Ah, Tammie mit ›ie‹. Mann, der Fall ist alt! Die Medien haben anscheinend nicht so viel darüber berichtet, die Belohnung war auch wesentlich bescheidener. Aber auf MyMurder steht was darüber.«

»Das will ich nicht sehen«, sagte Mina scharf.

»So schlimm ist es nicht. In einem Artikel stand, dass die User letztes Jahr das Geld für einen privaten DNA-Test an einer unbekannten Toten gesammelt haben. Da treiben sich eine Menge Leute herum, die unbedingt Antworten finden wollen …«

»Niemand in dem Forum versucht, Antworten zu finden«, entgegnete Mina schroff. »Sie überbieten sich darin, den abgefucktesten Blödsinn zu verbreiten.«

»Schon gut, schon gut«, sagte Alanna, wenn auch keineswegs besänftigt. »Nur falls es dich interessiert, er wird hier tatsächlich als die entscheidende Person bei der Aufklärung des Falls Tammie Peterson genannt. Der Typ scheint die Wahrheit gesagt zu haben.«

»Na schön, dann ist er eben gut. Deshalb muss es mir noch lange nicht gefallen, dass er seine Nase in unsere Angelegenheiten steckt«, erwiderte Mina.

»Wieso setzt du eine Belohnung aus, wenn du nicht willst, dass jemand ermittelt?«, konterte Alanna.

»Glaubhafte Bestreitbarkeit, heißt es im Internet«, schoss Mina zurück.

In Wahrheit hatte sie bei der ausgesetzten Summe kein Mitspracherecht gehabt. Die hatte ihre Mutter in ihrem Testament verfügt. Mina und ihr Vater hätten gerichtlich dagegen vorgehen können, aber wer hätte sich schon solche Schlagzeilen gewünscht?

Alanna nickte mit zusammengepressten Lippen. Die Belohnung war, wie so vieles, ein heikles Thema zwischen ihnen. Die Polizei von New South Wales hatte für sachdienliche Hinweise, die im Fall von Evelyns Verschwinden zu einer Verhaftung und Verurteilung führten, die astronomische Summe von einer Million australische Dollar ausgesetzt, und Minas Mutter hatte die Summe für Hinweise, die zu Evelyns Auffindung führten, noch einmal verdoppelt. Nur wenige Familien verfügten über ähnliche Mittel, um der Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen. Dass all das bisher ergebnislos gewesen war, änderte nichts daran.

Mina seufzte, griff nach einem Kissen und drückte es sich an die Brust. Sie verstand es ja. Alannas Familie konnte sich keinen Privatdetektiv leisten, und es rannte ihnen auch niemand die Bude ein, um aus reiner Nächstenliebe Recherchen anzustellen. Der Fall ihrer verschwundenen Schwester hatte nie auch nur annähernd das Presseecho bekommen wie der von Evelyn. Sie hatte keine Mutter, die sich selbstsicher vor die Kamera stellen konnte, ebenso wenig wie stapelweise perfekte, hochauflösende Fotos, die die Zeitungen auf der Titelseite bringen konnten. Niemand diskutierte ihren Fall im Pausenraum oder online. Hätte Mina aus ihrem Leben wie aus einem Mantel schlüpfen und ihn Alanna umhängen können, hätte sie es getan. Doch sie bezweifelte, dass Alanna wirklich so scharf darauf war.

Drei

MyMurder-Forum

Unterforum: Evie McCreery

Thread: Kleines Spielchen am Freitag

AgentKHole: Ich habe ein bisschen auf Google Maps gestöbert und einen coolen neuen Zeitvertreib gefunden. Ich habe versucht, ohne Adresseneingabe das McCreery-Anwesen in der Satellitenansicht zu finden, nur anhand der bekannten Merkmale (großes Haus ein paar Kilometer von der Straße weg, grünes Dach, kreisförmiges Wasserreservoir, kleineres, zweites Anwesen etwa ein Kilometer östlich). Habe dafür 1 Stunde, 8 Minuten gebraucht. Kann das jemand toppen?

VolcanicJudo:45 Minuten. Das ist nur deshalb so schwierig, weil man, sobald man rauszoomt, eine einzige rotbraune Fläche vor sich hat. Als ich nahe genug reingezoomt habe, um die Häuser zu sehen, musste ich ewig herumscrollen, um überhaupt irgendwelche Orientierungspunkte zu finden, geschweige denn, die gesuchten. Da checkt man wirklich, wie isoliert das Haus liegt (und wie absurd die These ist, es hätte sich um ein Gelegenheitsverbrechen gehandelt).

LionSong: Hey Mods, das ist Doxing!

MODERATOR: Und was sollen wir dagegen tun? Den Usern verbieten, sich auf Google Maps umzuschauen?

WW1WGA: Die Adresse ist doch sowieso schon bekannt, die braucht man nicht mehr auszugraben. Sie haben eine große Farm betrieben, es gibt noch Unmengen alter Stellenanzeigen und Auktionsmitteilungen, alles mit ihrer Adresse.

Inspektor: Leider ja. Erinnert ihr euch noch an den Typen, der da rausgefahren ist und vor dem Tor ein Selfie gemacht hat, wie bei einem Besuch in Graceland?

AgentKHole: Ha, allerdings. Was ist aus dem geworden? Der hat sich schon seit Monaten nicht mehr eingeloggt.

Googelte man »Nannine«, öffnete sich eine Karte mit einem Gebilde, das sich nach Zufallsprinzip mal hierhin, mal dorthin ausdehnte, das Endprodukt illegaler Besiedlung und fröhlicher Anarchie. Die Stadt Nannine selbst war dabei nicht mehr als ein winziger Fleck in der südwestlichen Ecke.

Die Nannine National Park Road bildete eine diagonale Schneise durch die Region, und fast ganz an ihrem Ende befand sich das Anwesen der McCreerys in der nordöstlichen Ecke.

Auf der hundert Kilometer langen Strecke zählte Lane exakt drei Menschen auf den Feldern links und rechts der Landstraße. Als Kind hatte er auf solchen weitläufigen Farmen Traktoren über die Äcker rumpeln gesehen, Männer, die auf Motorrädern oder zu Pferd nach dem Vieh und dem Getreide sahen. Menschen. Hier draußen hingegen fühlte sich die Welt leer an.

»In zweihundert Metern haben Sie Ihr Ziel auf der linken Seite erreicht«, verkündete das Navi, sodass Lane zusammenzuckte. Nirgendwo hatte er ein entsprechendes Schild gesehen, doch wenn er tatsächlich jeden Moment das Eingangstor vor sich hatte, musste er schon vor mehreren Minuten irgendwo am Grenzzaun zwischen den McCreerys und deren nächstem Nachbarn vorbeigekommen sein. Wohl wissend, was passieren konnte, wenn man auf einer unbefestigten Straße plötzlich bremste, ging er langsam vom Gas.

Er lenkte den Wagen auf den breiten Grasstreifen neben der Straße und trat fluchend auf die Bremse, als er plötzlich aufschlug und das Heck ausbrach. Er zog die Handbremse und stieg aus, um nachzusehen, ob er einen Schaden verursacht hatte. Was nach einem flachen Bankett ausgesehen hatte, war in Wirklichkeit ein abschüssiges Bachbett, das sich unter hüfthohem, trockenem Gras verbarg. Er konnte von Glück sagen, dass es schon sehr lange ausgetrocknet und von der Sonne zu Beton gebacken war. Wäre er in sumpfiges Gelände geraten, hätte er lange auf einen Abschleppwagen warten können.

Er wunderte sich, wieso zum Teufel das Gelände nicht längst gemäht, abgegrast oder durch Gegenfeuer abgefackelt worden war. Aus Nachlässigkeit, oder um sich Fremde vom Hals zu halten?

Er lehnte sich an den Wagen und wartete, bis sein Herz nicht mehr hämmerte wie verrückt. Obwohl es erst sieben Uhr morgens war, brannte die Sonne schon so unbarmherzig, dass man meinen konnte, es sei Mittag. Er hatte sich zu erinnern geglaubt, wie einen die trockene Hitze hier draußen ausdörrte, doch es am eigenen Leib zu erfahren, war noch einmal etwas völlig anderes. Erst recht, wenn es weit und breit keine Zuflucht gab.

Er starrte durch den lang gestreckten Drahtzaun auf die endlose Fläche nackter roter Erde, die hier und da von ein paar Grasbüscheln oder dem einen oder anderen Malleebaum unterbrochen wurde. In weiter Ferne war ein Holzgebäude zu sehen, nicht das eigentliche Haus – er hatte lange genug auf Fotos gestarrt, um es im Schlaf wiederzuerkennen – eher ein landwirtschaftliches Nutzgebäude. Eine Scheune vielleicht?

Zuerst glaubte er an eine Sinnestäuschung, als sich dort vorne etwas bewegte – ein langer Schatten, zu groß und zu dünn für ein Stück Vieh oder ein wildes Tier. Dort drüben lief jemand um das Gebäude herum. Er öffnete die Wagentür und holte seine Kamera heraus.

Sie war ein Spontankauf gewesen, als er noch geglaubt hatte, reich zu sein. Eine Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv. Er war kein begnadeter Fotograf, sondern einfach nur davon ausgegangen, dass ein Privatdetektiv so etwas haben sollte. Seitdem hatte er sie viel häufiger auf Paare beim Essen in Restaurants oder beim Aufschließen von Motelzimmertüren gerichtet als auf Mordverdächtige, aber von etwas musste man ja schließlich leben.

Nachdem er das Bild scharf gestellt hatte, sah er, dass das Gebäude verfallen und locker hundert Jahre auf dem Buckel hatte. Es war aus Hartholzplanken gezimmert, von denen einige fehlten, und ein Teil des Dachs war eingesunken. An der Seite zur Straße führte eine Holzrampe in ein gähnend schwarzes Loch, das wahrscheinlich früher einmal mit einer gigantischen Tür verschlossen worden war.

Bei der Gestalt, die dort herumlief, handelte es sich um Mina McCreery, in Flanellhemd und Jeans, das lange dunkle Haar unter einem breitkrempigen Hut. Sie sah sich prüfend um, nur nicht Richtung Straße. Falls doch, würde sie vielleicht den Wagen bemerken, aber nicht ihn. Gut so, denn falls sie herüberkam, um nach dem Rechten zu sehen, hatte er bis dahin die Kamera weggepackt und konnte so tun, als hätte er nur angehalten, um auf die Karte zu schauen.

Sie hatte einen Stock in der Hand, ungefähr so lang wie ihr Arm und halb so dick. Für einen Spazierstock war er zu krumm; wahrscheinlich hatte sie ihn irgendwo aufgelesen. Während sie um die Scheune herumlief, holte sie aus und schlug so kräftig an die Wände, dass die Bretter klapperten. Auch wenn er zu weit weg war, um es zu hören, machte es bestimmt einen Höllenlärm. Was zum Teufel trieb sie da?

Er machte ein Foto davon.

Sie hielt noch etwas in der anderen Hand. Eine Taschenlampe, stellte er fest, als sie den Lichtstrahl unter das Gebäude richtete. Sie kauerte sich auf den Boden und verschwand unter der Scheune.

Ah. Na klar, sie versuchte, irgendwelches Getier zu verscheuchen, das sich häuslich eingerichtet hatte, bevor sie hineinging. Was allerdings nicht erklärte, weshalb sie darunterkroch. Das Gebäude sah nicht aus, als würde es noch benutzt. Lagerte sie da unten vielleicht irgendetwas?

Auf dem Beifahrersitz klingelte sein Handy. Erstaunt, dass er hier draußen überhaupt Empfang hatte, ließ er die Kamera sinken. Er dachte daran, wie er als Junge durch solche Gegenden gekommen war, und was für lächerliche Anstrengungen seine Mutter hatte unternehmen müssen, um auch nur einen Balken zu bekommen – wie sie sich zum Beispiel auf dem Dach ihres Vans auf die Zehenspitzen gestellt und mit hochgerecktem Arm versucht hatte, eine Nachricht zu versenden. Als er das Bild seiner Schwester auf dem Display sah, griff er schnell nach dem Handy und ließ die Kamera auf dem Beifahrersitz liegen.

»Lane!«, sagte sie. »Wie lebt es sich so ohne mich?«

»Ich schlürfe gerade einen Mai-Tai.« Er schaltete den Anruf auf laut, um währenddessen auf den Beifahrersitz zu schlüpfen und erneut die Kamera ans Auge zu halten. »Und bei dir? Hast du dich schon eingerichtet?«

»Ich habe praktisch in der Minute, in der die Tür hinter dir zugefallen ist, fertig ausgepackt«, sagte sie. »Ist ja nicht viel. Ich muss mir das eine oder andere kaufen. Hier gibt es ein ganzes Regal zu bestücken.«

»Du könntest es mit Büchern füllen«, schlug er vor. Unterdessen erschien Mina wieder vor seiner Kameralinse, nur mit der Taschenlampe in der Hand. Sie klopfte sich Staub und Spinnweben von den Knien ab.

Seiner Schwester verging das Lachen. »Ich habe inzwischen meine Lektüreliste«, sagte sie. »Ich war in der Universitätsbuchhandlung. Mir war nicht ganz klar …«

Lane drückte den Daumen an die Unterlippe. Er hatte seinerseits einige Preise überprüft, die Website besucht, sich umgeschaut. Selbst gebraucht bewegten sich die Kosten in einer Größenordnung, die sein dafür angesetztes Budget überstieg. Und das zusätzlich zu den Mieten in Canberra, vor allem bei Studentenunterkünften. Sechs Jahre lang hatte er ihr diesen Köder hingehalten, wenn er ihr wieder einmal einen kleinen Extrawunsch abschlagen oder auf gebraucht statt neu bestehen oder nächtliche Ausgänge und Ferienreisen ablehnen musste. Alles würde sich auszahlen, wenn sie sich nur nicht so wie er damals durch die Uni kämpfen musste. Wenn sie sich keine Wohnung mit sechs anderen Leuten teilen musste, wenn sie nicht ständig zwischen Studium, Arbeit und Schlaf zu wählen brauchte. Er würde für alles aufkommen.

Und dann wurde sie an der Australian National University angenommen. Er konnte ihr schlecht raten, einen Studienplatz an der besten Universität des Landes sausen zu lassen, um irgendwo anders zu studieren, wo die Lebenshaltungskosten geringer waren. Doch es kostete viel mehr, als er gedacht hätte. Und das Geld von der New South Wales Police war schnell dahingeschmolzen. Schon in den Monaten bevor ihn der Tod ihrer Mutter von einem Tag auf den anderen zu Lynnies Vormund machte, hatte er einiges davon auf den Kopf gehauen. Er hatte es für Drinks und Restaurantbesuche und alles Mögliche ausgegeben, mit dem Selbstbewusstsein eines Mittzwanzigers, der nach den ersten Erfolgen dachte, es würde immer so weitergehen. Womit er wahrlich keine Ausnahme war – er hatte Studien darüber gelesen, was mit Leuten passieren kann, die arm aufgewachsen sind und früh und unerwartet zu Geld kommen. Was er dort las, klang nicht schön, und die Erkenntnis, dass er keine Ausnahme war, machte es nicht weniger peinlich.

Mit einem Schlag musste er zusätzlich noch für einen Teenager sorgen, ausgerechnet in Byron Bay. Um sie nach allem, was sie durchgemacht hatte, nicht noch aus ihrem Freundeskreis und ihrer vertrauten Umgebung zu reißen, war er dorthin gezogen, doch selbst in einem Wohnwagen war das Leben unglaublich teuer. In seinem Job hieß es »alles oder nichts«, und um die klaffenden Lücken zu schließen, hatte er ein paar schlechte Entscheidungen getroffen – Sofortkredite, die alte Kredite mit neuen beglichen, Schuldenkonsolidierungsdarlehen. Er wusste nicht einmal genau, wie groß das Loch war, das er sich gegraben hatte, auf jeden Fall zu groß, um es mit harter, geregelter Arbeit zu stopfen. Damit hatte er es versucht und war nur noch weiter zurückgefallen.

Er brauchte einen Hauptgewinn, um mit einem Schlag alles zu tilgen. Wie zum Beispiel die zwei Millionen Dollar Belohnung für die Aufklärung des Falls Evelyn McCreery.

»Ich habe einen Plan«, sagte er.

Mina ging um die Scheune herum und verschwand aus seinem Blickfeld.

»Du kannst mir viel erzählen«, erwiderte Lynnie. »Der Jobmarkt hier ist gut, ich kann mir locker was dazuverdienen. In einer Bar oder als Tellerwäscherin. Aber du weißt, die Arbeitgeber googeln heutzutage immer erst mal deinen Namen.«

»Holland ist nicht so selten«, sagte er. »Sollte dein Vorname in irgendeinem Artikel auftauchen, auch nur ein einziges Mal, sag mir Bescheid, und die bekommen es mit mir zu tun, hörst du? Das verstößt gegen das Gesetz.«

»Keine Sorge. Ich habe nur Heimweh und wollte eine Runde Mitleid, okay? Ich habe mir so lange eingebildet, die Zulassung an die Uni wäre schon das Ziel, dass ich mit dem Brief in der Hand dachte, ich hätte es geschafft. Dabei ist es nur der Anfang.«

»Du hast es geschafft«, sagte er. »Du brauchst dich nicht nach einem Job umzusehen. Ich besorge dir die Bücher. Du sollst studieren, deinen Doktor machen und reich werden, damit du mir ein Haus in Vaucluse kaufen kannst.«

Sie lachte. »Bei einem Abschluss in Englisch ein bisschen viel verlangt.«

»Du bist ein kluges Mädchen, du kriegst das schon hin.«

Sie verfielen in das vertraute Schweigen, so wie früher, wenn sie beide stundenlang im Wohnzimmer saßen und sie am Klapptisch quadratische Gleichungen löste oder Antonius und Kleopatra analysierte, während er sich auf dem Sofa durch seine Fallakten wühlte.

»Bist du schon wieder in Byron?«, fragte sie. »Du bist die Strecke doch hoffentlich nicht in einem Rutsch gefahren?«

»Ähm, ich bin noch nicht auf dem Rückweg. Die nächste Zeit verbringe ich ein bisschen näher bei dir.«

»Oh, aber hoffentlich nicht, um mir wie ein Helikopter-Daddy ständig auf die Pelle zu rücken? Was hast du vor? Willst du in den öffentlichen Dienst zurück?«

»Nein, nicht in Canberra. Ich bin in Central New South Wales.«

Zwischen ihnen trat trotziges Schweigen ein. Es bestätigte einen Verdacht, den er schon die ganzen sechs Jahre seiner Vormundschaft gehegt hatte. Sie umschifften nicht einfach nur ein Thema, sondern schwiegen sich in voller Absicht darüber aus. Lynnie redete gern und viel. Als frühreifes Kleinkind hatte sie mühelos sprechen gelernt und war zu einer witzigen, eloquenten jungen Frau herangewachsen. Von Anfang an hatten sie sogar offen über ihre Mutter gesprochen. Sie hatten Lynnies Trauer verbalisiert. Lynnie hatte ihm von ihren glücklichen und manchmal auch von den weniger glücklichen Erinnerungen an sie erzählt. Sie redeten über ihre Hausaufgaben, ihre Probleme, Freundschaften mit anderen Kindern zu schließen, über ihre Enttäuschungen. Über Lanes kompliziertere Traurigkeit sprachen sie nicht. Schon gar nicht über seine berufliche Enttäuschung, darüber, wie sehr er darunter litt, im falschen Teil des Landes festzuhängen, weit weg von dem, was er eigentlich tun wollte. Es wäre egoistisch gewesen, sie auch noch damit zu belasten.

Ein bestimmtes Thema hingegen schnitten beide grundsätzlich nicht an.

Das Schweigen zog sich in die Länge, und er hörte heraus, dass Lynnie begriff, was er vorhatte.

»Du arbeitest an einem deiner Fälle«, sagte sie schließlich.

»Wahrscheinlich fahre ich bald heim«, log er. »Der Fall hier ist absolut aussichtslos. Aber nachdem ich dich abgesetzt hatte, war ich nun schon mal in der Nähe, und ich dachte mir, ein kleiner Abstecher kann nicht schaden.«

War das hier wirklich aussichtslos oder nicht? An manchen Tagen erschien ihm alles so offensichtlich, dass er bereute, nicht schon vor neunzehn Jahren etwas gesagt zu haben. Dann wieder erschien es ihm vermessen, möglicherweise das fehlende Puzzleteil in dem am gründlichsten ermittelten Cold Case in der australischen Kriminalgeschichte in Händen zu halten.

Er hatte Lynnie noch nicht gestanden, dass es für ihn kein Zuhause mehr gab, zu dem er zurückkehren konnte. Er hatte den Wohnwagen verkauft, genug dafür eingesackt, um einige Monate lang über die Runden zu kommen und sich mit Haut und Haaren in diesen Fall zu stürzen. Falls das nichts brachte, musste er wohl oder übel eine Bank ausrauben.

Das Tor war aus schlichtem Eisen, der Zaun bestand aus doppelreihigem Stacheldraht zwischen Holzpfosten. Das Bachbett, in das er gefahren war, mündete in ein Betonrohr, das unter der Fahrbahn verlief.

Zwei Schilder hingen an dem Tor und verkündeten »Unbefugtes Betreten wird gefilmt« sowie »Betreten verboten«. Einen Moment lang blieb er stehen, die Hand an der Wagentür, und überlegte. Zielstrebig und offen sichtbar über ein Grundstück zur Tür zu gehen, fiel nicht unter unbefugtes Betreten. Andererseits richtete sich diese Warnung hier draußen, so weit vom nächsten Nachbarhaus entfernt, mit Sicherheit nicht gegen Hundebesitzer oder Blumenpflücker. Die Warnung galt Leuten wie Lane: Ermittlern, Journalisten und Gaffern. Er hatte noch Minas Stimme im Ohr, die Wut, mit der sie ihm eine Abfuhr erteilt hatte. Andererseits dachte er an die Sorge, die in den Worten seiner Schwester mitschwang. Sie hatte ein unbeschwertes Leben verdient. Genauso wie Mina. Er konnte es ihnen beiden ermöglichen, wenn Mina ihm nur eine Chance gab.

Er stieg aus und öffnete das Tor. Es bewegte sich federleicht, ohne theatralisches Quietschen in den Scharnieren. Offenbar kümmerte sich Mina um ihren Besitz.

Als er sich umdrehte und wieder in den Wagen steigen wollte, bemerkte er einen roten Streifen an seinem nackten Bein. Er versuchte, ihn mit den Fingern wegzuwischen. Doch auch seine Finger färbten sich rot. Ein Lichtstrahl fiel aus einem kleinen weißen Sensor direkt unter dem Torscharnier. Eine Alarmanlage für Fahrzeuge, die das Tor durchquerten.

Als Junge hatte Lane von einem Anwesen wie diesem hier geträumt. Er hatte das Gesicht ans Autofenster gedrückt und die Häuser vorbeifliegen gesehen. Eindrucksvolle Felssteinwände. Veranden mit gerundeter Oberkante. Schmiedeeiserne Tore. Dabei hatte er sich vorgestellt, wie es wohl wäre, in einem solchen Haus zu leben. Dorthin zurückzukommen und zu wissen, dass es einem gehörte. Er baute Häuser im Kopf, malte sich genau aus, was er haben würde, wenn er erst einmal sein eigener Herr und bereit war, Wurzeln zu schlagen.

Er fuhr durch das Tor, stieg aus und schloss es hinter sich. Als er den Motor wieder anließ, stellte er den Kilometerzähler auf null. Vom Haus war außer der Einfahrt aus roter Erde weit und breit noch nichts zu sehen. Er war sich nicht einmal sicher, ob Einfahrt das richtige Wort dafür war. Er befand sich auf dem Anwesen, doch das hier war einfach nur ein Weg. Links und rechts reihten sich, so weit das Auge reichte, junge Bäume aneinander, ungefähr so groß wie er, die Stämme nicht dicker als seine Faust. Ein Schild aus Plastikwellpappe an einem Pfosten ließ ihn wissen, dass der vom Aussterben bedrohte, geliebte Braunkopfkakadu hier bald Nahrung finden würde. Jahrelang der unbarmherzigen Sonne ausgesetzt, war es spröde geworden und verblasst. Die Bäume mussten vor fünf, sechs Jahren gepflanzt worden sein – als es in der Region das letzte Mal genügend Niederschläge gegeben hatte, um ein solches Projekt anzugehen. Er fragte sich, wie die Überlebenschancen für die armen Dinger jetzt noch standen.

Der Weg stieg leicht an und führte an dem alten Schuppen aus ungehobelten Holzstämmen vorbei. Dahinter blickte er über endlose Weideflächen, die hier und da von Eukalyptusgesträuch und hüfthohen Büscheln vergilbter Gräser sowie stellenweise Brachland durchbrochen waren. Er verlangsamte das Tempo, ohne Mina irgendwo zu entdecken.

Er kam an einem ringsum eingezäunten, leeren Viehhof vorbei, an dessen hinterem Ende ein zweiter Wollschuppen stand. Dieser schien ungefähr aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren zu stammen. Obwohl die Stahlwände noch in der Sonne schimmerten, sah der Schuppen verwaist aus.

Als der Weg in Ziegelschotter überging, drosselte er das Tempo, und da war das Haus, seltsam vertraut. Er sah auf den Zähler und stellte fest, dass er vom Eingangstor aus fast vier Kilometer zurückgelegt hatte.

Zu den rätselhaften Aspekten des Falls gehörte die Tatsache, dass jede Reifenspur rings ums Haus zu einem Wagen passte, der auf die Familie McCreery angemeldet war. 1999 war die Reifenspuranalyse noch nicht sehr weit fortgeschritten, die Umstände im Fall McCreery hatten jedoch ideale Bedingungen dafür geboten. Am Vortag hatte es geregnet – nicht stark, damals fiel nie starker Regen, aber genug, damit sich jedes Profil eingrub. Falls Evelyn von einem Fremden entführt worden war, musste er folglich entweder zu Fuß gekommen sein oder sich teleportiert haben.

Ein Erwachsener hätte den Weg geschafft, vorausgesetzt, er kannte sein Ziel. Diese Strecke legte man nicht aufs Geratewohl zurück.

Er parkte vor dem Haus, im Schatten eines fruchtbeladenen Apfelbaums, der mit mehreren Lagen Vogelnetz umwickelt war. Einen Moment lang blieb er hinter dem Lenkrad sitzen und rechnete fast damit, dass Mina herausstürmte und ihn anschrie, das Grundstück augenblicklich zu verlassen. Als ihm jedoch nur Stille entgegenschlug, stieg er aus dem Wagen und ging die Treppe hinauf. Allem Anschein nach war sie noch nicht zurück, dafür könnte ihr Vater Liam daheim sein.

Sie hatten das Haus gestrichen, stellte er mit Interesse fest. In einem Blau, das sich in Verbindung mit dem Colonial Style seltsam ausnahm. Er klingelte, doch es rührte sich nichts.

Er klingelte wieder. Entweder war niemand da, oder derjenige hatte keine Lust, aufzumachen.

Er trat von der Veranda und lief zur Rückseite des Hauses. Dort fand er sich in einem Gemüsegarten wieder, mit mehreren Reihen holzverschalter Hochbeete, von denen jedoch nur in zweien überhaupt etwas wuchs – irgendein Rankengewächs mit grün-weißen, handtellergroßen Blättern, die über die Holzkästen und den Fußpfad wucherten. Die übrigen Beete waren bis auf den Mulch, der auf die nächste Saison oder auch nur auf Regen wartete, leer. Lane hatte keine Ahnung, nachdem er nie auch nur eine Topfpflanze besessen hatte.

»Hallo?«, rief er. »Jemand da?«

Er lief die Rückseite entlang und zählte dabei die Fenster. Auch ohne hineinzuspähen, war unschwer zu erraten, was sich dahinter befand. In einem großen Panoramafenster waren die Gardinen gegen die Morgensonne zugezogen. Es folgte eine kleine Tür, zu der zwei Betonstufen hinunterführten; die Terrakottatöpfe mit Kräutern, die sogar er erkannte – Rosmarin, Basilikum, Pfefferminze –, ließen darauf schließen, dass es hier in die Küche ging. Als Nächstes folgte ein hohes, schmales Milchglasfenster, wohl ein Bad. Auch an den darauffolgenden drei gleich großen Fenstern waren die Gardinen lückenlos zugezogen. Möglicherweise ein Wohn-, eher wohl die Schlafzimmer. Somit stand er wenige Meter von dem Zimmer entfernt, aus dem Evelyn McCreery entführt worden war.

Er drehte sich einmal im Kreis, um sich in einen Eindringling hineinzuversetzen. Wie käme er am besten in das Haus? Er reckte die Arme über den Kopf, um festzustellen, ob er sich an der Fensterbank hochhangeln konnte. Doch er kam nur knapp mit den Fingerspitzen daran. Er ging zurück und überprüfte die Küchentür. Sie war abgeschlossen – fragte sich nur, ob auch damals in jener Nacht. Beverley McCreery hatte stets geschworen, sämtliche Türen seien verriegelt gewesen, aber wer hätte hier draußen schon Wert darauf gelegt?

Hineinzukommen war dabei allerdings nicht der schwierigste Teil. Viel eher stellte sich die Frage, wie derjenige wieder herausgekommen war. Beverley und Mina hatten geschlafen, Beverley nebenan und Mina im selben Zimmer. Es fanden sich keinerlei Fingerabdrücke. Kein Tropfen Blut. Keinerlei Anzeichen für einen Kampf. Vielmehr war das Bett ordentlich gemacht, der rosafarbene Patchwork-Quilt unberührt. Wie? Hatte sie jemand drinnen im Haus umgebracht, war anschließend herumgekrochen und hatte die Spuren verwischt, während ihre Schwester dort lag und schlief? Oder hatte er sie so schlaftrunken aus dem Haus gezerrt, dass sie erst außer Hörweite auf den Gedanken kam zu schreien? Hatte er sie vielleicht unter Drogen gesetzt? Oder gar die ganze Familie?

Lane schwirrte der Kopf, während er weiterging. Er hatte immer gehofft, wenn er erst einmal hier draußen wäre, klarer zu sehen. Es musste hier etwas geben, das die Fotos nicht verrieten. Irgendwelche Indizien, die es nie in die Zeitung geschafft hatten, weil niemandem ihre Bedeutung aufgefallen war.

Er kam an einem Hühnerstall vorbei, dessen Bewohner sich in den Schatten drängten.

Als er um die Ecke bog, gelangte er an eine weitere Tür sowie an einen gepflasterten Pfad zu einer Wäschespinne.

An dieser Seite war es kühler. In der sengenden Hitze wehte hier eine leichte Brise vom Wasserreservoir herüber.

Er staunte, wie nah es am Haus lag. Jeder, der sich auch nur im Entferntesten für den Fall interessierte, wusste von dem »McCreery-Wasserreservoir«, da die Theorie, dort verberge sich womöglich die Leiche, schon von Anfang an viel Anklang fand. Plötzlich davorzustehen, war ein merkwürdiges Gefühl. Mit den steilen braunen Mauern, dort, wo aus den Feldern darüber Bäche hineingeströmt waren, von Rissen gemasert, erinnerte das Rückhaltebecken an einen Krater. Das Wasser füllte jetzt gerade einmal das untere Viertel, ein Ententeich im Bett eines Sees.

Mina lehnte mit dem Rücken zu ihm am Zaun eines Geheges und hielt einer kleinen grauen Ziege eine Handvoll Grünzeug hin. Im Gegensatz zu ihrer Begegnung in Nannine und ihrer abwehrenden Haltung wirkte sie jetzt vollkommen entspannt.

Beim Stapfen durchs hohe Gras achtete er darauf, wo er hintrat. Als zu seinen Füßen plötzlich etwas in der Sonne aufblitzte, blieb er erschrocken stehen und fürchtete, im Gestrüpp könnte eine Fuchsfalle zuschnappen. Doch das metallische Schimmern entpuppte sich als eine Messingplatte auf einem Gedenkstein. Er trat näher heran, um einen Blick darauf zu werfen.

Für immer in unseren Herzen.

Beverley McCreery

12.11.1962–18.05.2013

Zu ewiger Ruhe wiedervereint mit Evelyn McCreery

10.04.1990–01.05.1999

Lane ging in die Hocke und strich mit den Fingerspitzen über Evelyns Lebensdaten. Das hier genannte Todesdatum markierte den Tag, nachdem sie das letzte Mal lebend gesehen wurde, nachdem die beiden Mädchen um acht Uhr abends ins Bett gegangen waren. Es kam ihm eigenartig vor, etwas – buchstäblich – in Stein zu meißeln, das bis dato ungeklärt war.

In diesem Moment drehte Mina sich um, und als sie ihn entdeckte, war sie nicht mehr entspannt.

»Das ist unbefugtes Betreten«, sagte sie, ohne die Stimme zu erheben. Was bei der Stille auch nicht nötig war.

»Ich habe geklingelt«, sagte er. »Zwei Mal.«

»Haben Sie das Schild nicht gelesen?«, fragte sie.

»Sicher«, antwortete er. »Aber bei jemandem an der Haustür zu klingeln, fällt nicht unter unbefugtes Betreten.«

»Hier sind wir aber nicht an der Tür.«

Sie kam auf dem kürzesten Weg zu ihm herüber, ohne darauf zu achten, dass sie ihre Stiefel am Rand des Wasserreservoirs mit weißem Lehm bespritzte. Er hatte ihn in der Nase, er schmeckte ihn auf der Zunge, den Geruch von Regen auf trockener Erde.

»Wenn jemand eine Stunde gefahren ist, um jemand anderen zu besuchen, ist eigentlich nichts dabei, mal schnell ums Haus zu gehen und nachzusehen, ob jemand zu Hause ist«, entgegnete er.

»Wie wär’s, wenn wir mal eben die hiesige Polizei anriefen, um festzustellen, ob die das auch so sehen?«, fragte sie. »Die sind sicher nicht begeistert, wenn sich jemand hier auf meinem Grund und Boden einfach so Zutritt verschafft.«

»Dann stimmt das Gerücht also«, sagte er, »dass die örtliche Polizei Ihnen besonderen Schutz zukommen lässt.«

Offenbar fand sie die Bemerkung nicht amüsant und stapfte an ihm vorbei. Er bemerkte, dass ihr Flanellhemd nicht zugeknöpft war und sie darunter ein schwarzes T-Shirt trug, mit dem Aufdruck eines blassen Gesichts, das jedes Kind aus den Neunzigerjahren kannte.

Wednesday Addams blickte ihm finster entgegen, und er musste ein Lachen unterdrücken.

Sie ignorierte ihn geflissentlich und schlug mit einem finalen Knall die Tür hinter sich zu. Das Schloss rastete hörbar ein.

Er stapfte durch das hohe Gras zurück und überlegte, ob er noch mal an der Haustür klingeln oder sich geschlagen geben und wieder zum Wagen zurückgehen sollte.

Letztlich hatte sie das Recht auf ihrer Seite. Er war an dem unmissverständlichen Schild vorbeigefahren und konnte jetzt auch nicht mehr ignorieren, dass er nicht willkommen war.

Ein stechender Schmerz durchzuckte sein Knie. Es fühlte sich wie ein Stromschlag von einem Elektrozaun an. Er taumelte zurück und sah sich nach versteckten Fallen um, einem hausgemachten Sicherheitssystem, um hartnäckige Eindringlinge zu vertreiben.

Stattdessen fiel sein Blick auf etwas weitaus Schlimmeres. Bronzefarbene Schuppen, die durch die hohen Gräser davonschlängelten. Er berührte sein Knie, und als er seine Finger betrachtete, waren sie an zwei nebeneinanderliegenden Stellen blutig. Ihn packte die Panik.

»Mina«, brüllte er. »Da ist eine Schlange. Mich hat eine verfluchte Braunnatter gebissen!«

Während er zum Haus weiterlief, versuchte er, sich zu erinnern, was er aus der kurzen Zeit bei den Pfadfindern über Erste Hilfe bei Schlangenbissen behalten hatte.

Zumindest wusste er noch, dass sich das Opfer möglichst nicht bewegen durfte. Offensichtlich war das keine Option. Er musste zum Wagen, zu seinem Handy. Und wie weiter? Sollte er aus eigener Kraft in die Stadt zurückfahren, ins Krankenhaus, Stunden von hier entfernt? Oder käme ein Krankenwagen rechtzeitig her, bevor sein Herz von dem Gift stillstand?