4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Hölle lacht, wenn das Grauen erwacht!

›Gruselschulz‹ widmet sich in seinen Höllengelächter-Bänden den Meistern des Grusels vergangener ›Tage‹ wie Ambrose Bierce, E.A. Poe, Sergiu Petrescu, Giovanni Boccaccio und Paul Scarron. Die Geschichten wurden zumeist neu frei übertragen, um ihnen den Staub der Zeit zu nehmen. Einigen Geschichten hat der Autor mit eigenen Erläuterungen versehen.

Wir erleben unter anderem das nächtliche Grauen eines Leichen bewachenden Soldaten; Vampire, die es auf die Augen eines Bewusstlosen abgesehen habe; einen mörderischen (›KI‹)-Roboter; eine zum Leben erwachte vermoderte Frau; einen Mann, der träumt, erwürgt zu werden, während ihm das Höllengelächter des Mörders in den Ohren gellt; das Grauen in der Einsamkeit der Maisfelder; einen Zwilling, der innerlich fühlt, wie der andere ermordet wird; einen Unheimlichen, der auf Frauen eine magische Ausstrahlung hat und mörderisch ausnutzt.

Ein Weltkrieg hat Wesen hervorgebracht, die Menschen mästen, schlachten und fressen; im Pinienwald wirft jemand ein nacktes Mädchen den Hunden vor; zwei satanische Damen lehren uns das Grauen.

Kann der riesige Zeiger einer Turmuhr köpfen? Wer ist der Unheimliche, der ein Schloss mit der Pest verseucht? Das Ende einer verfluchten Familie in einem gottverfluchten Haus und einen Mitmenschen, der wegen einer einäugigen Katze zum Mörder wird. Und natürlich darf eine Neufassung und Neudeutung der Geschichte vom Pendel des Todes nicht fehlen …

Ein Muss für jeden Fan des klassischen Grusels.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

E. A. Poe, Ambrose Bierce, Arnold Krieger,

Sergiu Petrescu, Giovanni Boccaccio, Paul Scarron

Höllengelächter

Das 1. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch

herausgegeben von Meinhard-Wilhelm Schulz

Impressum

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

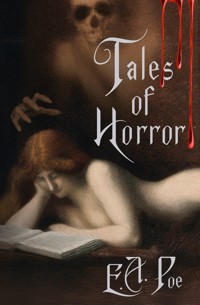

Cover: © by Dieter Rottermund mit Bärenklau Exklusiv, 2023

Korrektorat: Sandra Vierbein

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Rechte vorbehalten

Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Höllengelächter

Das 1. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch

Vorwort

1. Ambrose Bierce: Tod eines Soldaten

2. Ambrose Bierce: Schwarze Vampire

3. Ambrose Bierce: Schachnovelle aus dem Jahr 2050

5. Ambrose Bierce: Ein verfluchtes Scheusal

6. Ambrose Bierce: Henry Fraser

7. Ambrose Bierce: Es geschah an der Brücke über den rauschenden Eulenfluss

8. Ambrose Bierce: Die Blockhütte bei Lampertheim

9. Ambrose Bierce: Die Zwillinge von Darmstadt

10. Ambrose Bierce: Drama bei der Eleonoren-Klinik

11. E. A. Poe: Sein hinterhältig hämmerndes Herz

12. E. A. Poe: König Pest regiert im guten alten London

13. E. A. Poe: Das Grauen in den Albaner Bergen

14. E. A. Poe: Zwanzig Amphoren Falernerwein

15. E. A. Poe: Flaschenpost

16. E. A. Poe: Die Sense der Zeit

17. E. A. Poe: Die Maske des roten Todes

18. E. A. Poe: Haus des Grauens

19. E. A. Poe: Der schwarze Kater

20. E.A. Poe: Pendel und Schacht des Todes

21. Arnold Krieger: Satans Reich nach dem Dritten Weltkrieg

22. Sergiu Petrescu: Das selbstspielende Pianoforte

23: Giovanni Boccaccio: Das Grauen im Pinienwald

24. Paul Scarron: Zwei Satansweiber

Register

Das Buch

Die Hölle lacht, wenn das Grauen erwacht!

›Gruselschulz‹ widmet sich in seinen Höllengelächter-Bänden den Meistern des Grusels vergangener ›Tage‹ wie Ambrose Bierce, E.A. Poe, Sergiu Petrescu, Giovanni Boccaccio und Paul Scarron. Die Geschichten wurden zumeist neu frei übertragen, um ihnen den Staub der Zeit zu nehmen. Einigen Geschichten hat der Autor mit eigenen Erläuterungen versehen.

Wir erleben unter anderem das nächtliche Grauen eines Leichen bewachenden Soldaten; Vampire, die es auf die Augen eines Bewusstlosen abgesehen habe; einen mörderischen (›KI‹)-Roboter; eine zum Leben erwachte vermoderte Frau; einen Mann, der träumt, erwürgt zu werden, während ihm das Höllengelächter des Mörders in den Ohren gellt; das Grauen in der Einsamkeit der Maisfelder; einen Zwilling, der innerlich fühlt, wie der andere ermordet wird; einen Unheimlichen, der auf Frauen eine magische Ausstrahlung hat und mörderisch ausnutzt.

Ein Weltkrieg hat Wesen hervorgebracht, die Menschen mästen, schlachten und fressen; im Pinienwald wirft jemand ein nacktes Mädchen den Hunden vor; zwei satanische Damen lehren uns das Grauen.

Kann der riesige Zeiger einer Turmuhr köpfen? Wer ist der Unheimliche, der ein Schloss mit der Pest verseucht? Das Ende einer verfluchten Familie in einem gottverfluchten Haus und einen Mitmenschen, der wegen einer einäugigen Katze zum Mörder wird. Und natürlich darf eine Neufassung und Neudeutung der Geschichte vom Pendel des Todes nicht fehlen …

Ein Muss für jeden Fan des klassischen Grusels.

***

Höllengelächter

Das 1. große Bärenklau Exklusiv Grusel- und Horror-Lesebuch

von Meinhard-Wilhelm Schulz

»Wir besitzen die staatliche Erlaubnis, beliebig viele Menschen zu beherbergen, zu beköstigen … und zu schlachten.«

[Tafel über dem Eingang am ›Gasthaus zum Putin‹]

*

Mottos für dieses Buch:

Gott schuf die Welt und Satan den Menschen (ein Theologe).

Ohne unsere Brutalität gäbe es keine Geschichte (ein Historiker).

***

Vorwort

Liebe Mitglieder des Grusel- und Horror-Fanklubs, geschätzte Anhänger der Phantastik,

um Euren Durst zu stillen, habe ich Euch hier und heute eine bunte, ja, chaotische Mischung gemixt, von der Ihr trunken werden dürft. Der Bogen oder bunte Reigen erstreckt sich vom Gruseln und Grausen der alten Griechen und Römer bis hin in eine ferne Zukunft.

Den ursprünglichen Plan, irgendeine Ordnung nach Autoren und / oder Entstehungszeiten / Spielzeiten / Spielorten entstehen zu lassen, habe ich verworfen. Dieser Wahnsinn hat Methode, auch wenn Wahnsinn Wahnsinn bleibt.

Die Lesefolge sollte darum jedes Mitglied des Grusel- und Horror-Fanklubs nach freiem Ermessen bestimmen und sich nach Lust und Laune aus dem reichlichen Angebot bedienen.

All unsere kleinen und großen Gänsehauterreger sind durch den Euch zugetanen Verfasser entweder im Original, oder als Übertragung ins Deutsche oder als Eigenmarke wiedergegeben. Damit Euch der Unterschied leichtfällt, folgt hinter jedem Titel des Inhaltsverzeichnisses eine Abkürzung (s.o.).

Sämtliche Stories sind so eingerichtet, dass sie sich ohne weitere Erläuterungen auch vorlesen lassen; am besten beim Lagerfeuer im nächtlichen Wald oder einem abgedunkelten Raum, wo nur das Buch des schauspielerisch begabten Vortragenden erleuchtet ist.

Beginnen möchte ich mit einer Erzählung aus Old Merry England, dem Land mit der weltweit größten Gespensterdichte.

Beste Grüße und rabenschwarzes teuflisches Vergnügen bei unserem neuen ‚Grand Guignol‘! Euer guter alter Gruselschulz.

***

1. Ambrose Bierce: Tod eines Soldaten

Von Januar bis August 1942 lag unser Artillerieregiment unter Major Dinkelaker aus Ulm rund zweihundert Kilometer westlich von Moskau auf der Linie Rshew-Wjasma in der ›Barbarastellung‹. Ungefähr in der Mitte des Frontabschnitts, hatten wir uns einen Unterstand errichtete, den wir ›Schwabenstreich‹ nannten.

Vom Schwabenstreich aus mussten wir uns später nach Süden in die ›Bastion‹ zurückziehen. Dort schlugen wir am 12. Juli 1942 einen Angriff der sowjetischen Truppen zurück. Doch als der Russe diese Stellung weiterhin unter Feuer nahm, blieb uns letzten Kriegern am 8. August 1942 nur mehr der Rückzug gen Westen.

Der Schwabenstreich war vor diesem Rückzug der Vorposten unseres Regiments hinter der Ostfront. Verbunden war unsere Stellung mit einem vier Kilometer langen Pfad mitten durch den Forst bis hin zu einer westlichen Bastion.

Am 4. August begann die Großoffensive der Roten Armee. Die Bastion in der Mitte unseres Frontabschnitts verteidigte sich erfolgreich, aber der Feind brach links und rechts durch. Unsere Leute waren vom Niederprasseln der russischen Granaten wie gelähmt und brachten keinen Schuss mehr heraus. Dinkelaker musste einspringen, wurde aber am 5. August durch einen Schuss in den Arm verletzt. Kurz darauf war seine Stellung überrollt, und die dortigen Offiziere blieben für immer verschollen. Dinkelakers Leute befanden sich also ohne Kommandeur in verzweifelter Lage. Der Kessel schloss sich um ihr Regiment.

Ich, Leutnant Schulz, war jetzt Dinkelakers Stellvertreter. Ich brüllte meine Befehle und verteidigte mit meinen letzten Männern die Anhöhe bei Wosskressjenskoje. Mir selbst zerfetzte ein völkerrechtswidriges Dumdum-Geschoss den rechten Arm. Ich musste mein Regiment verlassen und fuhr mit dem nächsten Lazarettzug zur Amputation in die Heimat.

Zurück obigen Schlacht: Als der Russe gegen Abend vorübergehend zurückgedrängt war, kehrte wieder Ruhe ein im Wald, durch den der genannte Pfad führte. In dieser Nacht hockte dort ein einzelner Mann auf einem Baumstumpf. Aber er war nicht so einsam, wie es schien, denn drei Kilometer entfernt hatte eine Brigade der Roten Armee ihr Lager aufgeschlagen. Um für seine Kameraden zu wachen, stand der junge Soldat jetzt in der Finsternis.

Bogenschulte war ein tapferer Mann, auch wenn er noch zu jung war, um in der Kunst des Tötens große Erfahrung zu haben. In den ersten Tagen des Russland-Feldzuges hatte er sich freiwillig an die Front gemeldet. Bald darauf war ihm das Glück beschieden, seinen Vorgesetzten durch eine russische Kugel zu verlieren. So war er denn selbst zum Unteroffizier ernannt worden.

Er hatte jetzt schon einige Schlachten mitgemacht, und das Brüllen der Geschütze und das Knattern der Gewehre gefielen ihm. Nur der Anblick der Leichen mit ihren gelblichen Gesichtern, den leeren Augenhöhlen, den aufgedunsenen Leibern und ihren Gerüchen widerte ihn an. Bogenschulte verspürte einen zunehmenden Hass auf alle Toten, ganz gleich, aus welcher Armee sie stammten. Sobald er eine neue Leiche sah, drehte sich ihm der Magen um. Er musste dann gegen das Erbrechen ankämpfen.

Der Tod war und blieb ihm etwas Verabscheuungswürdiges. Das Grauen des Gemetzels, dem er ausgesetzt war, dem er die Stirn bieten musste, vernichtete seine Seele.

Nachdem er seine Untergebenen in Seitenwege auf Vorposten geschickt hatte, hockte er sich auf einen morschen Baumstumpf und zündete sich eine Zigarette an. Um es bequemer zu haben, lockerte er den Gürtel und legte die Armeepistole neben sich. Dies alles tat er geräuschlos und horchte auf jeden Laut, der Gefahr bedeuten könnte, darunter einen Schrei, einen fernen Schuss oder die hastigen Schritte herbeieilender Soldaten.

Aus dem Ozean des Mondscheins rieselte hin und wieder ein Lichtstrahl durch die Baumkronen und bildete aufflackernde Pfützen unten zwischen Gestrüpp und Moos. Diese kurz und grell leuchtenden Flecken ließen das Schwarze zwischen den Baumstämmen umso bedrohlicher erscheinen.

Wohin er auch sah, überall strichen Gestalten der Hölle durch das sanft im Winde wogende Unterholz, nur um sich bei genauerem Hinsehen in Nichts aufzulösen.

Hinzu kamen die scheußlichen Schreie der Todesangst, ausgestoßen von nahen und fernen Tieren, die Opfer eines Stärkeren geworden waren; dann wieder bedrückende Stille, untermalt vom giftigen Wispern des Lufthauches; überall die voller Grauen zusammenrückenden Bäume.

Er wusste, dass er auf allen vier Seiten in wenigen hundert Metern Entfernung von Kameraden umgeben war, und doch fühlte er die Einsamkeit wie eine Ankündigung der Stille des Grabes. Nach kurzer Zeit vergaß er, wo er war und was er sollte. Der Wald reckte seine schwankenden Kronen ins Reich einer grenzenlosen Finsternis empor. Menschen gab es keine mehr in dieser scheußlich schwarzen Unendlichkeit.

So sehr war er in die Welt der Todesahnungen vertieft, dass er nicht bemerkte, wie die Zeit verrann, obwohl er es am Wandern der über den Waldweg verteilten Lichtflecken hätte erkennen müssen. Eine dieser aufleuchtenden Stellen kroch nun auf ihn zu.

Bogenschulte bemerkte dadurch etwas, das ihm bislang verborgen geblieben war. Es lag halb im Schatten. Dennoch erkannte er, dass es eine menschliche Gestalt war, die dort starr am Boden lag.

Er griff mit der rechten Hand nach seiner Pistole, mit der linken zog er das Kampfmesser heraus. Er war wieder im Grauen des Krieges angekommen und bereit, bedenkenlos und gnadenlos zu töten.

Der Mensch, der dort im flimmernden Schimmer lag, rührte sich aber nicht. Bogenschulte stand auf, beide Waffen in Händen, und ging auf den Liegenden zu. Ein Mann! Er lag auf dem Rücken, teils im Mondschein, teils im Schatten. Ein Toter.

Er würgte. Der Ekel drückte ihm die Kehle zu. Krampfgeschüttelt lehnte er sich an einen Baum und zündete sich eine zweite Zigarette an. Hell auf flackerte das Streichholz und ließ das Gesicht der Leiche Grimassen schneiden. Dann gewann die Finsternis die Oberhand, eine erlösende Finsternis. Bogenschulte lachte über seine törichte Angst. Der Widerhall meckerte ihm höhnisch ins Gesicht.

Jetzt endlich wollte er von der Leiche wegsehen, konnte aber nicht. Mit magischer Gewalt zog sie seine Augen auf sich und schien allmählich im Zwielicht in seiner Richtung zu schwimmen.

Jetzt endlich blickte der Soldat in eine andere Richtung und pfiff ein Lied. Doch mitten drin brach er ab und stierte wieder auf die Leiche; ein verdammtes Scheusal, obwohl er sich keinen friedlicheren Nachbarn hätte wünschen können.

Der Schatten des Baumes war weiter zurückgewichen und hatte den Gefallenen vollends ins Licht gerückt. Bogenschulte gewahrte ein scharf geschliffenes Profil; Kleidung schmutzig, grau und blutbesudelt; eine Uniform der Sowjetarmee; ein einfacher Soldat.

Die aufgeknöpfte Jacke war links und rechts herabgeglitten, sodass man das rotfleckige Hemd sehen konnte. Der Brustkorb schien sich dem Mondschein entgegen zu recken, während der Unterleib so tief eingesunken war, dass kantig die Knochen der Rippenbögen hervortraten. Die Arme breiteten sich aus wie bei einem Gekreuzigten. Das linke Knie war hochgezogen. Kein Theaterschauspieler hätte den Augenblick des Todes besser festhalten können.

Dem Betrachter kroch das Grauen mit Eiseskälte den Rücken herauf. Seine Haare sträubten sich. Der kalte Schweiß strömte an ihm herab. Für einen Augenblick dachte er dran, vom Ort des Schreckens zu flüchten. Doch dann erinnerte er sich dran, dass er seinen Leuten das Versprechen gegeben hatte, bis zur Ablösung auszuharren. Hier und sonst nirgendwo würde man ihn suchen.

Außerdem machte er jetzt auch noch zu einer Frage des Stolzes daraus. Was sollten die Kameraden von ihm denken, wenn er vor einem Gefallenen die Flucht ergriffen hätte?! Also hockte er sich wieder auf dem Baumstumpf und blickte nunmehr absichtlich zur Leiche hinüber, deren rechter Arm gerade wieder in den Schatten geraten war. Nein, die Lage des Toten hatte sich nicht verändert, stellte er fest und fühlte sich ein klein Wenig ruhiger. Diesmal blickte er auch nicht gleich wieder weg, ja, allmählich fand er sogar Gefallen am Betrachten des umgekommenen Feindes.

Plötzlich jedoch fühlte er einen bohrenden Schmerz in der rechten Hand. Er riss seine Augen vom Toten los und erkannte, dass er seine Pistole wieder ins Halfter gesteckt und das Kampfmesser von der linken in die rechte Hand gegeben hatte. Krampfhaft umklammert hielt er es fest. In geduckter Stellung saß er da wie ein sprungbereiter Gladiator, keuchend und mit knirschenden Zähnen.

Bogenschulte riss sich zusammen und versuchte, sich zu entspannen. Dabei lachte er so laut auf, dass es teuflisch widerhallte. War er das gewesen, der dieses irre Gelächter ausgestoßen hatte? Er sprang empor und sah sich um. Wo war der Satan, der so lachen konnte? Jetzt endlich wusste er, dass er ein Feigling war.

Blinde Angst hatte die Krallen in seiner Seele versenkt. Er wollte davonlaufen, aber die Füße versagten ihm den Dienst. Die Knie schlotterten. Kraftlos sank er auf den algenüberwucherten Baumstumpf nieder und wimmerte leise. Er wimmerte wie ein Baby in der Wiege, dem die Mutter fehlte. Schreien konnte er nicht.

Da vernahm er Schritte hinter seinem Rücken; feindseliges Wispern in unbekannter Sprache; Tappen eines schwarzen Panthers. Wer war die Bestie? Waren es die Toten, in deren Leiber die Geister der Hölle gefahren waren?

Oh, wenn er sich hätte umdrehen und nachsehen können! Aber so sehr er sich auch mühte, er konnte nicht. Sein Blick blieb starr auf die Leiche gerichtet, auf das teigig bleiche Totengesicht. Mit weit aufgerissenem Maul starrte es ihn blicklos aus glasigen Augen heraus an. Er war jetzt davon überzeugt, die Leiche hätte sich bewegt. Das Blut begann, ihm in den Adern zu gefrieren:

»Du bist doch tot, du bist doch tot«, keuchte er krächzend, »verdammt noch mal, du bist doch tot!«

Dennoch hatte die Leiche ihre Lage verändert. Sie ruhte jetzt am Rand des Lichtfleckens. Sogar die Arme hatten sich bewegt, denn nun befanden sich beide im Dunkeln.

Da flatterte es plötzlich durch den Baumwipfel. Ein Etwas flog über dem Lebenden, über dem Toten dahin. Schwarz ruckelte eine Fledermaus durch den Vollmond. Das Gesicht des Gefallenen leuchtete flackernd auf im gespenstischen Schein, um wieder zur Ruhe zurückzufinden. Verflucht, die Leiche hatte sich bewegt!

In gleichen Augenblick zerriss ein Schuss die Nacht, der einsamste und zugleich lauteste Schuss, den Bogenschulte je gehört hatte. Er zerfetzte die Stille und vertrieb alle Gespenster der Finsternis.

Der vom Grauen Gelähmte fand zu alter Tatkraft zurück. Mit einem entsetzlichen Schrei, dem Schrei des Raubvogels, der sich auf die Beute stürzt, warf er sich nach vorne, um in wildem Tun wieder zu sich selbst zu finden.

Jetzt knarrten die Maschinengewehre; überall Schreien, Rufen, Stöhnen. Männer rannten durch den Wald, um einander niederzumetzeln. Viele feuerten blindlings in die Finsternis hinein, gelegentlich mit einem Schrei des Triumphes, wenn das Wimmern eines zufällig Getroffenen einen Treffer anzeigte.

Ein halbes Hundert unserer Männer jagte den Waldweg nach vorne und an der Kreuzung vorbei, an der Bogenschulte Wache schieben sollte. Höchstens die Hälfte kam lebend zurück. Doch die Lücken waren rasch mit frischen Soldaten aufgefüllt. Gegenstoß! Im zweiten Anlauf wurde der Wald von den Russen gesäubert. Dann trat wieder Stille ein, Totenstille.

Am Morgen suchten wir das Gelände nach Gefallenen und Verwundeten ab. An der ominösen Weggabelung fanden wir zwei Leichen dicht nebeneinander. Links lag ein deutscher Unteroffizier, neben ihm ein sowjetischer Krieger, dem mit einem Messer Dutzende von Verwundungen beigebracht worden waren. Unser Kamerad ruhte neben ihm; das Gesicht nach unten im Schlamm. Eine Blutlache breitete sich unter ihm aus. Ich drehte ihn um und rief:

»Das ist ja Bogenschulte! Die beiden hatten einen harten Kampf.«

Mit diesen Worten zog ich ihm eine Klinge aus der Brust und untersuchte sie: Es war ein deutsches Kampfmesser, echt Solinger Stahl, in der Tat, es war seine eigene Waffe. Sonst fanden wir noch den Revolver des Toten. Er lag auf einem modrigen Baumstumpf.

Ich beugte mich über den Russen. Er war grausam zugerichtet. Aber aus keiner der Wunden war Blut geflossen. Ich fasste nach seinem angewinkelten Knie und versuchte, das Bein zu strecken. Es widerstand meinen Bemühungen, denn es war starr und steif. Der Tote rollte, als ich das Bein losließ, glucksend auf die Seite. Bleiche Maden krochen aus dem fauligen Fleisch hervor. Ein ekelerregender Geruch stieg mir in die Nase. Ich würgte und übergab mich.

***

2. Ambrose Bierce: Schwarze Vampire

August 1942 lagen wir in einem Wald zweihundert Kilometer westlich von Moskau. Das Gebiet war so dünn besiedelt, dass man von einer menschenleeren Gegend hätte sprechen können. Unsere Offiziere hausten in einer gut getarnten Blockhütte.

Das Ereignis, von dem ich berichten will, fand an einem schönen Frühlingstag statt. Unser Regiment war zur Erkundung der trügerisch ruhigen Front nach vorne gerückt. Am nächsten Tag wollte man wieder zurück sein, aber ein einziger Tag kann unendlich lag werden. Mein Kamerad nämlich, mit dem ich dazubleiben hatte, um den Unterstand zu bewachen, brach zusammen und fiel in Bewusstlosigkeit. Ich wusste, dass es im Umkreis von Kilometern keinen Arzt gab, wusste, dass ich meinen Posten nicht verlassen durfte. Daher nahm ich die Aufgabe auf mich, dem Kameraden nach bestem Wissen zu helfen.

Er kam für einige wenige Minuten noch einmal zu sich. Doch gegen Abend glitt er mit glasigen Augen hinüber.

Als ich begriffen hatte, dass er tot war, legte ich ihn auf den Holztisch vor der Hütte, um ihn für das Begräbnis vorzubereiten. Dabei staunte ich, dass mir keine Tränen kommen wollten.

»Morgen«, sagte ich zu mir selbst, »werde ich um ihn trauern. Morgen werden wir ihm ein Grab ausheben und ihn beisetzen. Dann erst werde ich ihn vermissen. Jetzt aber, nun, er ist tot, tot wie so viele meiner Kameraden. Dennoch ist es seltsam, wenn ein Soldat in den Tagen der heftigsten Gefechte eines natürlichen Todes stirbt.«

Im schwindenden Licht stand ich über die Leiche gebeugt und ordnete alles mit sinnloser Sorgfalt. Ich kämmte ihm das Haar. Ich strich seine Uniform glatt und knöpfte ihm das Hemd zu.

Dann befestigte ich die Leiche mit zwei Bändern am Tisch, damit sie nicht herab kollern konnte, ließ mich auf die Bank hinter dem Tisch sinken, warf meine Hände aufs rohe Brett und dachte an mein eigenes Sterben, das morgen oder übermorgen eintreten müsste, während das scharfe Profil des Toten die letzten Sonnenstrahlen zerteilte. Dann brach die Dämmerung herein.

Ich legte meinen Kopf auf die Arme. Immer noch waren die Augen trocken wie der Staub der Wüste. Ich fühlte eine bleierne Müdigkeit in allen Knochen. Von ferne drang ein Schrei an meine ertaubenden Ohren, wie das Kreischen eines allein gelassenen Kindes. Der Schrei kam näher und wurde lauter, wie ich glaubte, doch dann hörte ich nichts mehr. Der Schlaf hatte mich überwältigt.

Viele, viele Stunden später, so dachte ich, wachte ich au. Ich miserabler Totenwächter erwachte mit dem Gefühl des Stürzens in die Tiefe, ohne zu wissen, warum. Vergebens bohrten sich meine Blicke aus hervorquellenden Augen in die Finsternis. Meine Sinne waren hellwach. Das Hämmern des Herzens dröhnte in meinen Ohren.

Plötzlich erbebte der Tisch und ich glaubte, kurze kratzende Schritte zu vernehmen; Stille; dann wieder das widerlich scharrende Geräusch. Mein Entsetzen war zu groß, als dass ich noch hätte schreien können. War der Tote zum Leben erwacht? Vergebens versuchte ich, seinen Namen zu rufen. Vergebens versuchte ich, meine Hände auszustrecken. Vergebens versuchte ich, aufzustehen. Meine Beine waren weich wie Gallert. Meine Arme waren mit dem Holz des Tischs verwachsen; die Kehle ausgedörrt. Nur ein heiseres Krächzen quoll hervor.

Dann etwas Grässliches: Ruckartig schien sich ein Körper über dem Tisch aufzubäumen, nach oben und wieder nach unten, mit Knochen gegen das Holz schlagend, und das mit solcher Kraft und Gewalt, dass mir die Tischplatte gegen die Brust gerammt wurde.

Im selben Augenblick erscholl ein langer, gellender Schrei, schaurig aus dem Walde widerhallend, so grausig, dass ich ihn nie vergessen kann; ein Schrei, sage ich, wie von einem Wesen, das von allen Teufeln der Hölle gefoltert wird; ein Schrei so entsetzlich, dass mir noch heute, wenn ich dran denke, die Haare empor spießen und mein Magen sich umdrehen will.

Das Übermaß des Entsetzens verlieh mir Kräfte eines Riesen. Vom Wahnsinn zu wilder Tat getrieben, sprang ich auf, riss die Pistole aus dem Halfter und feuerte Schuss um Schuss in die undurchdringliche Finsternis der Nacht hinein.

Im Mündungsfeuer sah ich zwei Raben, die auf dem Kameraden hockten und ihm bereits die Augen ausgehackt hatten. Immer noch pickten sie in die blutigen Höhlen hinein. Der arme Kerl aber bäumte sich auf, um die Bänder zu zerreißen.

Wie zwei Schatten glitten die aufgescheuchten Bestien an mir vorbei. Eisiger Windhauch berührte meine Wangen. Der eine Rabe fuhr mir mit Kralle durchs Gesicht. Dann waren sie krächzend im alles überwältigenden Schwarz der Nacht untergetaucht. Mir schwanden die Sinne. Ich fiel in die Schlucht der finstersten Finsternis.

Als ich das Bewusstsein wieder erlangt hatte, stand die Sonne hoch am Himmel. Die Vögel zwitscherten. Die Bäume wiegten sich im säuselnden Frühlingswind. Ich sah nach dem Kameraden.

Er lag da, wo ich ihn aufgebahrt hatte. Einige Knöpfe der Uniform und des Hemdes waren abgesprungen; das Haar zerzaust; der Körper verrenkt. Aus den Augenhöhlen war eine Blutlache geströmt und hatte sich über den Tisch ergossen. Fliegen saßen in der Wunde und füllten sich die Mägen.

Das vordere Band, mit dem ich die Hände des Kameraden zusammengebunden hatte, war gerissen. Zwischen den Fingern der rechten steckten zwei schwarze Federn.

Bibliografische Notiz

Im Original dreht sich die Geschichte um das ›vernagelte Fenster‹ einer Hütte in Wildwest-Amerika. Der Bewohner hatte seine scheinbar tote Frau dort drinnen aufgebahrt und war eingeschlafen.

Wüste Geräusche reißen ihn aus dem Schlaf. Er feuert seine Flinte ins Dunkle und sieht, wie ein Puma, der durchs Fenster eingedrungen ist, seiner ›toten‹ Frau die Kehle zerreißt. Vor Entsetzten fällt er in Ohnmacht. Wieder erwacht sieht er, dass seiner Frau ein Stück vom Ohr der Bestie zwischen den Zähnen steckt. Seit dieser Zeit ist das Fenster vernagelt, zu spät …

So hübsch der Altmeister des Horrors die Story auch verfasste, sie hat einen Haken. Niemals im Leben zwängt sich diese sehr scheue Katze von max. 1,30 Metern Länge, die nur ›miaut‹ und gar nicht brüllen kann, durch ein Fenster, um einen Menschen zu reißen.

Ferner besitzt das Tierchen keineswegs die Symbolik, die es zur zentralen Gestalt einer Horrorstory machen kann. Darum hat Gruselschulz eine ganz neue Geschichte daraus gemacht und den Galgenvogel eingesetzt, der sich traditionell an den Augen der Gehenkten labt; aber dennoch: Thank You very much, Mr. Bierce!

3. Ambrose Bierce: Schachnovelle aus dem Jahr 2050

[»Wir werden alles daran setzten, der künstlichen Intelligenz auf breiter Bahn zum Durchbruch zu verhelfen«, sagte der deutsche Wirtschaftsminister bei jeder Gelegenheit und dachte dabei gewiss nicht an den davor warnenden Roman ›Brave New World‹. Knapp dreißig Jahre später war sein Wunsch nämlich Wirklichkeit geworden, wie der unten folgende Bericht zeigt:]

Drei Jahre lang war ich im Weltraum unterwegs gewesen. Station für Station hatte ich abgeklappert, um nach dem Rechten zu sehen, mit flauem Gefühl im Magen, denn die Roboter mit ihrer ›künstlichen Intelligenz‹ bereiteten mir Sorgen.

Zuletzt hatte ich noch einige Dinge auf dem Raumschiff zu richten, das um den Mars kreiste. Der Butler-Roboter empfing mich höflich und geleitete mich zur Kabine, wo ein prächtiges Abendessen meiner harrte.

Im Hinausgehen verlor er das einprogrammiert gute Benehmen und ließ sich zur Bemerkung hinreißen, ein solches Zeug wie das auf unseren Tellern sei eine veraltete Art der Energieaufnahme. Dabei gab er seiner Verwunderung Ausdruck, weshalb es der ›Große Geist‹, der über uns allen stehe, zulasse, dass eine derartige Konstruktion wie unsere nicht aus dem Verkehr gezogen und verschrottet werde. Er murmelte etwas von lächerlicher Nostalgie.

»Hören Sie mal zu, Sir«, sagte ich, »wie kommen Sie auf derart seltsame Gedanken? Wer hat Ihnen das eingegeben?«

Ich sagte absichtlich nicht ›einprogrammiert‹, um ihn nicht zu verärgern. Der Roboter aber entgegnete, mich mit stoischer Ruhe aus seinen Sensor-Augen ansehend:

»Das weiß ich, weil ich darüber nachgedacht habe.«

»Das wissen Sie?«, staunte ich, »und woher wissen Sie überhaupt, dass sie existieren. Sie gehören zu den Maschinenmenschen, die gar kein eigenes Selbstbewusstsein haben können.«

Indem er mich nach wie vor gleichgültig ansah, weil es die Techniker-Roboter bisher nicht für nötig hielten, den Kollegen eine Mimik einzuprogrammieren, sagte er:

»Ich denke, also bin ich.«

Von diesem Augenblick an wusste ich es: Die Roboter hatten begonnen, eigenständige Wesen zu sein. In diesem Sinne verliefen meine Arbeiten auf der Marsstation. Die Maschinen nahmen keine Befehle an, weil sie mich für ein schrottreifes Vorgängermodell hielten. Sie sperrten mich in eine Kammer, damit ich keinen Unsinn auf der Raumstation anstellen könnte:

»Sicher ist sicher«, meinten sie, »und wenn es Ärger gibt, nur weil wir nicht gut genug auf dich aufgepasst haben, müssen wir uns vor dem ›Großen Geist‹ rechtfertigen.«

Sie schimpften darüber, dass man meinetwegen das Raumschiff unter Sauerstoff setzen musste, eine überholte Technik, wie sie meinten. Moderne Roboter benötigten keinen Sauerstoff mehr zur Energieaufnahme; zu teuer und zu aufwändig.

Dann trat der Chefroboter mit der robotergesteuerten Raumzentrale in Verbindung, die damals noch auf dem Mond untergebracht war, inzwischen aber auf dem Jupiter stationiert ist. Er beriet mit den Mondleuten, was mit mir geschehen solle.

Obwohl er alles tat, um seinen Argumenten zum Durchbruch zu verhelfen, wonach man mich hätte verschrotten müssen, setzte sich die Besonnenheit einer knappen Mehrheit durch. Deren Sprecher sagte, es gelte das göttliche Gesetz, ›Du sollst nicht verschrotten, ohne den Großen Geist gefragt zu haben‹.Und dieser Große Geist lebte nach dem Glauben sämtlicher Roboter auf der Erde. So beschlossen sie, mich zur Entscheidung auf die Erde zu schicken.

Man geleitete mich in ein Raumschiff, das mich dorthin transportieren sollte. So kam es, dass ich eines Tages auf dem Weltraumbahnhof der Erde aufsetzte. Der Gedanke, dass die Roboter draußen im All das selbständige Denken gelernt hatten, beunruhigte niemanden, denn das war nur von Vorteil. Da konnte man sich nämlich die ewigen Kontrollflüge schenken.

Schon am nächsten Tag wollte ich Martin Miller aufsuchen, den Roboterkonstrukteur, um mich zu vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg waren, denn ich erkannte die Gefahr, die von diesen Geräten ausging. Für mich stand es außer Frage, dass sie, wenn man sie massenhaft produzierte, überall die Macht ergreifen und uns Menschen abschaffen würden.

Es war eine verregnete Nacht, als ich zu ihm fuhr. Nebel wehte durch die einsamen Straßen unserer Stadt, und man konnte die Laternen nur verschwommen erkennen. Endlich war ich bei ihm angekommen und verließ meinen einsitzigen Schwebegleiter.

Millers Haus war in Finsternis getaucht. Nur ein Fenster im Erdgeschoß war erleuchtet, das Fenster seiner Werkstatt. Neugierig schlich ich hin, um ihn bei seiner Arbeit zu beobachten. Im Nu war ich vom Regen durchnässt, ohne mich aufhalten zu lassen. Jetzt stand ich vor dem Fenster. Der Vorhang war zugezogen.

So ging ich zum Eingang und drückte ich die Klinke herunter. Die Tür öffnete sich. Ich trat ein. Alles war finster. Ich schlich durch den Korridor, bis hin zur Werkstatt. Dort pochte ich an die Tür. Miller reagierte nicht. Vermutlich hatte das Pfeifen des Sturms und das Klatschen des Regens mein Klopfen übertönt.

Noch nie hatte er mir den Eintritt in ›sein Allerheiligstes‹, gestattet. Aber jetzt vergaß ich alles, was er mir je gesagt hatte und öffnete die Tür zum Laboratorium des Roboter-Experten Martin Miller, des Dekans der naturwissenschaftlichen Fakultät der Berliner Technischen Universität.

Er saß, mir zugewandt, an einem Tisch, der von einem Halogenstrahler in grelles Licht getaucht wurde. Sein Gesicht war bleich. Die Augen glänzten wie im Fieber. Ihm gegenüber, mit dem Rücken zu mir, saß ein Fremder. Ich sah ihn nur von hinten. Doch das genügte. Es war ein Roboter. Beide spielten Schach. Nur noch wenige Figuren tummelten sich auf dem Spielbrett. Die Entscheidung stand bevor. Der Kampf ging seinem Ende entgegen.

Der Roboter war nicht groß, hatte aber massige Schultern, einen dicken Hals und einen tonnigen Schädel mit zahlreichen Sensoren zur Steuerung. Beine und Füße konnte ich nicht sehen. Die linke Hand ruhte im Schoß. Er bewegte die Figuren grundsätzlich mit der rechten Hand. Er war als Rechtshänder konstruiert.

Ich zog mich zurück, nach hinten in den Schatten der Tür, weil ich eine Vorahnung grausiger Ereignisse hatte. Man weiß ja nie, was im Hirncomputer der neuen Roboter-Generation vorgeht. Im Notfall wollte ich meinem Freund beistehen.

Es wurde hektisch gespielt. Miller, der mehrfach Schachweltmeister der Menschen gewesen war, blickte kaum aufs Brett, wenn er seine Figuren hin und her schob. Sein Gegner reagierte ebenso schnell. Die Präzision seiner Bewegungen machte mir klar, dass Miller sich hier als Roboterkonstrukteur selbst übertroffen hatte.

Wenn das nur gut ging?! Der Schweiß begann, mir aus allen Poren zu strömen und sich mit der Nässe des Regenwassers zu vermischen, während ich dem Spiel mit gesträubten Haaren zusah.

Zweimal nickte der Unheimliche und murmelte plötzlich:

»Schach!«

Blitzschnell schob Miller seinen König zur Seite, um ihn zu retten. Der Roboter setzte nach. Wieder entwischte ihm der König, ohne dass der Automat zum dritten Mal hätte Schach bieten können. Also versuchte er, seine Figuren zu ordnen und verlor Zeit.

Das nutzte Martin aus, hob seine rechte Hand hoch in die Luft und ließ sie blitzschnell wie ein aus der Luft herabstürzender Adler auf seinen Turm fallen, schob ihn einige Felder nach links, schrie triumphierend, »schachmatt«, sprang auf und stellte sich hinter seinen Stuhl, beide Hände auf der Lehne verschränkt.

Der Roboter blieb regungslos sitzen.

Inzwischen hatte sich der Wind gelegt. Fernes Wetterleuchten zuckte durchs Zimmer. Leises Donnergrollen mischte sich ein, das im aufflammenden Licht zu einem dumpfen Rumpeln anschwoll.

Der Roboter schien wie vom Krampf geschüttelt. Kopf und Körper zitterten rhythmisch klirrend. Das Zittern ging in einen Schüttelkrampf über, der den Estrich erbeben ließ. Der Schachtisch wanderte rüttelnd und rasselnd von der Stelle. Die Figuren fielen herunter und bildeten unten ein schwarz-weißes Wirrwarr.

Jetzt sprang der Automat auf und schoss nach vorn. Er stampfte Tisch und Schachfiguren in den Boden und streckte beide Arme wie ein Ringer waagerecht nach vorn, die Hände wie die Scheren eines Krebses geöffnet.

Miller versuchte, sich mit einem Hechtsprung in Sicherheit zu bringen, aber es war zu spät. Der Mann aus Metall packte zu. Dabei stieß sein Kopf an die tief herabhängende Halogenlampe und brachte sie zum Erlöschen. Finsternis verschlang den Raum. Nur das Getöse eines Kampfes auf Leben und Tod war zu vernehmen. Es ertönten metallenes Klappern und das Röcheln eines Erstickenden.

Da! Ein blendend weißes Licht, gefolgt vom Krachen des Donnerschlags, erhellte das Zimmer und ließ mich einen Anblick erleben, den ich nie mehr vergessen werde:

Die beiden lagen auf dem Fußboden, Miller auf dem Rücken, der Roboter über ihm, die Hände um seine Kehle geschlungen. Die Augen quollen Miller aus den Höhlen.