9,99 €

Mehr erfahren.

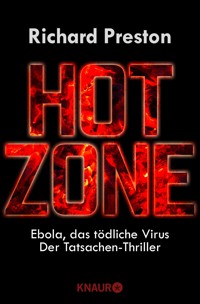

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Tatsachen-Thriller spannender als jeder Horror-Roman! Preston berichtet darin über die ersten Infektionen mit dem Ebola-Virus vor über vierzig Jahren. Sein Tatsachenthriller von 1998 ist immer noch hochaktuell, wie die schreckliche Ebola-Epidemie in Zentralafrika zeigte. Ebola gehört zu den gefährlichsten Killerviren. Diese aus dem Afrikanischen Regenwald stammenden sogenannten "Filoviren", können einen Menschen auf grausamste Art und Weise töten. Das Virus löst innerhalb weniger Tage die inneren Organe auf, und der Erkrankte verblutet von innen. Das Virus ist zudem extrem ansteckend, und weltweit gibt es immer noch kein wirksames Heilmittel dagegen. Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass die Menschheit eines Tages einer Seuche wie Ebola erliegen könnte. Preston schildert, wie der Ebola-Erreger über Affen, die für medizinische Versuche importiert wurden, schließlich nach Amerika kommt. In einem kleinen Labor in Reston, USA, verbreitet er Angst und Schrecken. Als sich die Seuche unter den im Quarantänelager zusammengepferchten Affen ausbreitet, rufen die Betreiber der Anlage die Gesundheitsbehörden zu Hilfe. Bald müssen die Wissenschaftler feststellen, dass sich das Virus inzwischen nicht nur durch Kontakt, sondern auch durch die Luft verbreiten kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Richard Preston

Hot Zone

Ebola, das tödliche Virus Der Tatsachen-Thriller

Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Richard Prestons populärwissenschaftlicher Tatsachen-Thriller Hot Zone liest sich spannender als jeder Horror-Roman. Preston berichtet darin über die ersten Infektionen mit dem Ebola-Virus in den Vereinigten Staaten vor über zwanzig Jahren. Das Buch war monatelang Nummer 1 Bestseller in den USA wie auch in der Bundesrepublik Deutschland. Hot Zone wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Horrorspezialist Stephen King schrieb nach der Lektüre begeistert: »Das erste Kapitel von Hot Zone ist das Schrecklichste, was ich je gelesen habe. Und dann wird es von Kapitel zu Kapitel immer noch schlimmer: Was für ein unglaubliches Buch!«

Dieser ebenso informativen wie spannend geschriebene Klassiker des modernen Wissenschaftsjournalismus wird hier aus aktuellem Anlass erneut aufgelegt. Denn Prestons Tatsachenthriller von 1994 ist immer noch hochaktuell, wie die schreckliche Ebola-Epidemie in Zentralafrika gerade zeigt.

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort zur Neuausgabe

Motto

Dank

Vorbemerkung

An den Leser

Labor

Bitte warten …

Laborsicherheitsstufe0

Laborsicherheitsstufe2

Laborsicherheitsstufe3

Achtung

Laborsicherheitsstufe4

Erster Teil

Es kam aus dem Wald

1. Januar 1980

Sprünge

15. Januar 1980

24. Januar 1980

Die Diagnose

Frau und Soldatin

25. September 1983, 18.00 Uhr

Das Ebola-Projekt

26. September 1983

13.00 Uhr

Voller Einsatz

26. September 1983, 13.30 Uhr

Der Ebola-Fluss

Peter Cardinal

September 1987

In die Tiefe

Frühjahr 1988

Sommer 1989

Zweiter Teil

Reston

Mittwoch, 4. Oktober 1989

Mittwoch, 1. November 1989

Sicherheitsstufe 3

Montag, 13. November 1989

Kontakt

Freitag, 17. November

Thanksgiving

20. bis 25. November

Medusa

Montag, 27. November, 7.00 Uhr

Der erste Engel

Montag, 27. November, 10.00 Uhr

Der zweite Engel

Dienstag, 28. November

15.00 Uhr

Der Dienstweg

Dienstag, 16.00 Uhr

Dienstag, 18.30 Uhr

Müllbeutel

Mittwoch, 29. November

Weltraumspaziergang

Mittwoch, 14.00 Uhr

Querschüsse

Mittwoch, 14.00 Uhr

Die Mission

Mittwoch, 16.30 Uhr

Mittwoch, 20.00 Uhr

Aufklärung

Donnerstag, 30. November

Dritter Teil

Einsatz

Freitag, 1. Dezember

Montag, 4. Dezember, 7.30 Uhr

Noch ein Kranker

Die 91-Tangos

Montag, 10.30 Uhr

Montag/Dienstag, 4./5. Dezember; nachts

Drinnen

Dienstagnachmittag

Ein schlechter Tag

Mittwoch, 6. Dezember

Desinfektion

Donnerstag, 7. Dezember

Montag, 18. Dezember

Der gefährlichste Stamm

Januar 1990

Vierter Teil

Die Landstraße

August 1993

Das Lager

Die wichtigsten Personen

Glossar

Danksagung

Karten

Für Frederic Delano Grant, Jr.,

der von allen bewundert wird,

die ihn kennen.

Vorwort zur Neuausgabe

Während ich diesen Text schreibe, läuft das Ebola-Virus Amok in Westafrika. Der Ebola-Ausbruch 2014 stellt sich als der hochexplosive und verheerendste Ausbruch einer ansteckenden Krankheit dar, den die Welt seit dem globalen Auftreten des HIV-Virus erlebt – das Virus, das Aids verursacht und in den frühen 1980er Jahren auftauchte. Das Ebola-Virus wurde erstmals 1976 in einem kleinen ländlichen Krankenhaus in Yambuku, Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo), identifiziert, in der Nähe des Ebola-Flusses. Seitdem ist das Ebola-Virus in etwa zwei Dutzend kleineren Ausbrüchen in verschiedenen ländlichen Orten in Äquatorialafrika aufgetaucht. Dabei starben in der Regel einige Menschen, aber nie mehr als ein paar hundert. Jedesmal ist die Virusinfektion von allein zurückgegangen und schließlich ganz verschwunden. Das Virus wurde von Ärzten und von Pflegepersonal eingedämmt, die Mittel und Wege gefunden hatten, seine Ausbreitung zu stoppen. Aber das Virus war so vernichtend, dass die Angesteckten nicht lange genug lebten, um das Virus an viele weitere Menschen weitergeben zu können. In der Folge setzte sich in der wissenschaftlichen Welt die Vorstellung durch, dass von Ebola keine Bedrohung für die ganze Welt ausgeht.

Nichts hätte falscher sein können.

Was man völlig unterschätzt hatte, war die Möglichkeit, dass Ebola, wenn es nur einmal die Großstädte Afrikas erreichen würde, sich wie ein Waldbrand verbreiten würde. Im Ergebnis erleben wir gerade den völlig überraschenden und verheerendsten Ausbruch einer Ebola-Epidemie bei Menschen. Bis heute, zu dem Zeitpunkt, an dem ich dies niederschreibe, weiß niemand wirklich, wie und ob Ebola gestoppt werden kann. Wie es auch endet, Ebola war seit langem als eines der grausamsten und bedrohlichsten krankheitsverursachenden Viren für den Menschen bekannt.

Es gibt fünf bekannte Arten von Ebola einschließlich des mit ihm eng verwandten Marburg-Virus. Diese unterschiedlichen Typen des Virus leben still und unauffällig in einigen unbekannten Wirtstieren in den Wäldern und Savannen des äquatorialen Afrika. Der eigentliche Wirt von Ebola, also das Tier, das normalerweise Ebola überträgt, könnte eine Fledermausart sein. Es könnten auch ein kleines Insekt oder Milben sein, die auf der Fledermaus leben. Es könnte auch ein völlig anderer Überträger sein, an den noch niemand gedacht hat. Niemand weiß es genau. Irgendwann einmal springt das Ebola-Virus aus unbekannten Gründen von seinem natürlichen Wirt auf einen Menschen über und infiziert ihn. Und dieser Mensch gibt das Virus an andere Menschen weiter und schon bricht eine Ebola-Epidemie aus.

Ebola wird von einer Person zur anderen durch den Kontakt mit Schweiß, Kot, Erbrochenem, Speichel, Urin oder Blut übertragen. Ein mit dem Ebola-Virus Infizierter produziert typischerweise unkontrolliert viel von diesen Flüssigkeiten, manchmal in sehr großen Mengen. In etwa der Hälfte der Fälle kommt es zu Blutungen. Gelegentlich sind die Blutungen sehr stark, aber sie können auch unauffällig sein: Eine Blutung kann sich in Form winziger Blutströpfchen zeigen, die aus den Augenlidern hervorquellen. Es kann zu inneren Blutungen kommen, die nicht erkennbar sind, außer an blutigem Erbrochenem oder schwarzem Durchfall. Jeder, der diese Flüssigkeiten mit bloßen Händen oder nackter Haut berührt, riskiert sich zu infizieren – und das Ebola-Virus ist extrem ansteckend. Wenn auch nur ein einziges Teilchen von einem Ebola-Virus in die Blutbahn des Menschen gerät, kann das Ergebnis eine tödliche Infektion sein. (Im Gegensatz dazu ist HIV viel weniger infektiös als Ebola. Es müssen etwa zehntausend Teilchen von HIV in die Blutbahn eines Menschen gelangen, damit er sich mit HIV ansteckt). Bis heute gibt es keine belegte erfolgreiche Therapie gegen Ebola und keinen wirksamen, erprobten Impfstoff.

Forscher, die mit Ebola arbeiten, tragen im Labor immer einen Ganzkörper-Schutzanzug mit Druckluftversorgung, und das Labor ist mit speziellen Schleusentüren mit integrierten chemischen Duschen verschlossen. So ein Labor wird HOT ZONE genannt.

In Westafrika gibt es zurzeit überall solche »heiße Zonen«. Sie sind unsichtbar, diffus und tödlich. »Heiße Zonen« können die Arme der Mütter sein, die ihre mit Ebola infizierten Kinder pflegen. Die »heiße Zone« gibt es in den Elendshütten, wo verzweifelte Menschen sich um ihre sterbenden Angehörigen kümmern, und eine »heiße Zone« umgibt den Körper eines jungen Mannes, der mit dem Gesicht nach unten im Schmutz der Straße von Monrovia in Liberia liegt, während die Menschenmenge in Schrittweite an ihm vorbeihastet. Zu allererst ist Ebola eine menschliche Katastrophe, ein Monster, ein dunkler Parasit, der unwissentlich und fühllos extremes Leid produziert, indem er unerbittlich und ständig Kopien von sich selbst im menschlichen Körper herstellt. Ebola kann heute eine Stadt oder ein Dorf wie im Mittelalter aussehen lassen, als ob darin die Pest gewütet hätte. Gestoppt werden kann Ebola jetzt nur noch durch eine gewaltige Anstrengung der Weltgemeinschaft. Die Industrienationen, die das Geld und die Ressourcen haben, um diesem Feind der menschlichen Spezies Herr zu werden, müssen dabei die Führung übernehmen. Machen wir uns nichts vor: Ebola ist unser aller Feind. Wenn das Virus sich verändern sollte, und auf die eine oder andere Art mutiert, während es sich in den Menschen verbreitet, dann könnte es die ganze Welt erobern, von Bangladesch bis nach Beverly Hills.

Dieses Buch ist ein erzählendes Sachbuch. Einfach gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Die Charaktere sind real; die Ereignisse historisch, genau dokumentiert und nach bestem Wissen und Gewissen gegengeprüft. Als Autor von Sachbüchern verbringe ich sehr viel Zeit mit den Menschen, über die ich schreibe, um ihre Persönlichkeit besser zu verstehen, ihre Gewohnheiten, ihre Arbeitsmethoden. Ich studiere den Klang ihrer Stimmen, wie sie aussehen und auftreten. Mich interessiert, wen sie lieben, wen sie hassen, was sie essen, selbst was sie in der Nacht geträumt haben. Ich stelle ihnen manchmal bohrende Fragen über das, was ihnen in entscheidenden Momenten in ihrem Leben durch den Kopf gegangen ist. Diese Technik erlaubt mir, auch im Sachbuch romanhaft im inneren Monolog zu zeigen, was ein Mensch denkt. Die Passage etwa, in der Oberstleutnant Nancy Jaax in der chemischen Dusche steht und sich fragt, ob Ebola-verseuchtes Affenblut in ihren Schutzanzug eingedrungen sein könnte, ist tatsächlich mit den realen Personen überprüft worden. Nancy Jaax ist mit mir sorgfältig alle Fakten durchgegangen und sie hat mir eine Reihe von kleinen Änderungen vorgeschlagen. Denn sie wollte unbedingt sicherstellen, dass meine Beschreibung von dem, was in ihr vorging, als sie glaubte, sich mit Ebola infiziert zu haben und dass sie jetzt sterben müsse, genau ihren Empfindungen entsprach.

Am Ende bleibt uns nur die Feststellung, dass wir Menschen nur als kleine Einzelteile in dem großartigen, offenbar unendlichen Wandteppich des Universums existieren. Wir zählen kaum etwas im großen Kosmos der Natur. Wir sind nur ein kleiner, fast unbemerkbarer Knoten in dem Teppich. Unsere Anstrengungen und Kämpfe, die Natur zu beherrschen, erscheinen manchmal krankhaft und egoistisch, ein andermal heldenhaft oder auch einfach irrig. Doch das zentrale Thema all meines Schreibens ist die Menschheit und ihre Beziehung zur Natur: unsere Kämpfe, unser Leiden, unser Glück und unsere Gemeinsamkeiten, das Gefühl, dass wir als Spezies es wert sind, über uns zu schreiben, und dass das Leben jedes Menschen eine Geschichte ist, die es wert ist zu erzählen.

Richard Preston

Princeton, September 2014

Der zweite Engel

goss aus seine Schale ins Meer;

und es wurde zu Blut wie von einem Toten.

Offenbarung 16,3

Der Autor bedankt sich für ein

Forschungsstipendium, das ihm von der

Alfred P. Sloan Foundation gewährt wurde.

Die Dinge, die in diesem Buch beschrieben werden, ereigneten sich zwischen 1967 und 1993. Die Inkubationszeit der Viren, um die es hier geht, ist kürzer als 24 Tage. Niemand, der mit einer der Virusarten infiziert war und erkrankte, und niemand, der mit einer infizierten Person in Berührung kam, kann nach der Genesung bzw. nach Ablauf der Inkubationszeit (wenn es zu keiner Erkrankung kam) das Virus weiterverbreiten. Keine der lebenden Personen, die in diesem Buch erwähnt werden, leidet an einer ansteckenden Viruskrankheit. Viren können nicht länger als zehn Tage in einem isolierten Zustand, also ohne Wirtszelle, überleben, es sei denn, sie werden auf spezielle Weise präpariert und tiefgefroren. Daher sind die in diesem Buch vorkommenden Orte, Reston oder die Region Washington, D. C., keine Seuchengebiete.

An den Leser

Dieses Buch ist kein Roman. Die Geschichte ist wahr, und die Menschen gibt es wirklich. In einigen Fällen habe ich die Betroffenen anders genannt, so Charles Monet und Peter Cardinal, aber die Namen der übrigen Hauptpersonen sind die gleichen geblieben.

Die Dialoge wurden nach den Erinnerungen der Beteiligten rekonstruiert. An manchen Stellen beschreibe ich die Gedankengänge einer Person. In diesen Fällen gründet sich die Erzählung auf eine Befragung des Betreffenden, der sich seine Gedanken – oft mehrmals – in Erinnerung rief, gefolgt von einer Überprüfung der beschriebenen Tatsachen. Wenn man jemanden fragt: »Was haben Sie gedacht?«, ist die Antwort oft reichhaltiger und, was die menschliche Natur angeht, aufschlussreicher als alles, was ein Erzähler sich ausdenken könnte. Ich versuche, hinter dem Gesicht eines Menschen sein Wesen zu erkennen und aus seinen Worten etwas über sein Leben herauszuhören. Was ich dabei finde, liegt jenseits aller Vorstellungskraft.

Richard Preston

Zutritt für Unbefugte verboten

Zum Öffnen

Identifizierungskarte

einführen

Eintritt genehmigt …

Leitung: Oberst Nancy Jaax

Verwendete Erreger: unbekannt

Bitte weitergehen

GARDEROBE

Geschlecht: weiblich

Legen Sie A L L E S ab, was die Haut berührt:

Kleidung, Schmuck, Kontaktlinsen usw.

Legen Sie keimfreie

chirurgische Kleidung an.

Eintritt genehmigt …

ACHTUNG:

ULTRAVIOLETTES LICHT

VORBEREITUNGSRAUM

Alarmanlage: eingeschaltet

Schutzanzug: fertig

Biologische

Gefahrstoffe

LUFTSCHLEUSE

DESINFEKTIONSDUSCHE

Eintritt ohne Schutzanzug verboten

Identifizierungscode eingeben

Eintritt genehmigt …

Erster Teil

Der Schatten aus dem Elgon

Es kam aus dem Wald

1. Januar 1980

Charles Monet war ein Einzelkämpfer. Der Franzose lebte allein in einem kleinen einstöckigen Holzhaus auf dem Privatgelände der Nzoia-Zuckerfabrik im Westen Kenias. Sie lag in Sichtweite des Elgon, eines gewaltigen erloschenen Vulkans, der sich am Rand des Rift-Tals bis zu einer Höhe von etwa 4200 Metern erhebt. Was Monet nach Afrika getrieben hatte, war nicht ganz klar. Wie bei vielen Emigranten, die hier strandeten, schien seine Vergangenheit ein wenig undurchsichtig zu sein. Vielleicht hatte er in Frankreich irgendwie Ärger gehabt, oder vielleicht hatte ihn auch die Schönheit der Landschaft nach Kenia gezogen. Er war Amateur-Naturforscher und begeisterte sich für Vögel und andere Tiere, aber nicht für die Menschen im allgemeinen. Er war sechsundfünfzig, mittelgroß und mittelkräftig, mit weichen, glatten braunen Haaren – ein gutaussehender Mann. Eng befreundet, so schien es, war er nur mit Frauen, die in den kleinen Städten rund um den Berg wohnten, aber auch sie können den Ärzten, die nun Monets Tod untersuchen, nicht viel berichten. Sein Beruf bestand darin, sich um die Pumpenanlage der Zuckerfabrik zu kümmern, die das Wasser aus dem Nzoia River ansaugte und auf den kilometerlangen Zuckerrohrfeldern verteilte. Die meiste Zeit des Tages, so sagen sie, verbrachte er am Fluss im Pumpenhaus, denn es machte ihm Spaß, den Maschinen bei der Arbeit zuzusehen.

Wie so oft in solchen Fällen kann man die Einzelheiten nur schwer dingfest machen. Die Ärzte erinnern sich an die klinischen Symptome, denn wer einmal gesehen hat, wie ein bösartiger Erreger der Gefahrenklasse 4 auf einen Menschen wirkt, kann es nicht mehr vergessen. Der Fall von Charles Monet zeigt sich dem Betrachter als Mischung aus sachlich beschriebenen klinischen Befunden und einem so hellen, beunruhigenden Aufblitzen des Entsetzlichen, dass man unwillkürlich zurückzuckt und blinzelt, als starre man in eine andersfarbige, fremde Sonne.

Monet kam im Sommer 1979 nach Kenia, ungefähr zu der Zeit, als das menschliche Immunschwächevirus HIV, der Aids-Erreger, endgültig aus den Regenwäldern Zentralafrikas ausbrach und seine tödliche Reise durch die Menschheit antrat. Aids lag schon wie ein Schatten über der Bevölkerung Zentralafrikas, auch wenn noch niemand wusste, dass es die Krankheit gab. Sie hatte sich in aller Stille entlang des Kinshasa Highway ausgebreitet, einer Hauptverkehrsstraße, die sich von Ost nach West durch den afrikanischen Kontinent zieht und in Sichtweite des Elgon am Ufer des Victoriasees verläuft. HIV ist ein tödlicher, aber nicht sehr ansteckender Erreger der Gefahrenklasse 2. Er springt nicht so einfach von einem Menschen auf den anderen über, und er verbreitet sich nicht durch die Luft. Wenn man mit HIV-infiziertem Blut umgeht, braucht man keinen Isolieranzug zu tragen.

Die Woche brachte Monet immer nur mit schwerer Arbeit im Pumpenhaus zu, aber am Wochenende und im Urlaub suchte er die Waldgebiete in der Nähe der Zuckerfabrik auf. Er nahm Futter zum Ausstreuen mit und sah zu, wie Vögel und andere Tiere es fraßen. Er konnte vollkommen still dasitzen und Tiere beobachten. Nach den Berichten seiner Bekannten war er sehr vertraut mit wilden Affen, und er hatte eine besondere Art, mit ihnen umzugehen. Man sagte, er könne die Affen mit Futter anlocken. Er lernte auch, die afrikanischen Vögel zu erkennen. Auf einem Baum in der Nähe seines Hauses wohnte eine Kolonie Webervögel. Monet verwendete viel Zeit darauf, sie bei Bau und Instandhaltung ihrer taschenförmigen Nester zu beobachten. Eines Tages um die Weihnachtszeit soll er einen kranken Vogel in sein Haus geholt haben, wo dieser dann starb – möglicherweise in Monets Händen.

Vielleicht war es ein Webervogel – niemand weiß es –, und vielleicht starb er an einem Virus der Gefahrenklasse 4 – auch das weiß niemand. Außerdem war Monet mit einem Raben befreundet. Es war ein Schildrabe, ein schwarzweißer Vogel, den die Menschen in Afrika sich manchmal als Haustier halten, ein freundliches, intelligentes Tier. Der Rabe setzte sich gern auf das Dach von Monets Haus und beobachtete dessen Kommen und Gehen. Wenn er hungrig war, flatterte er auf die Veranda und lief ins Haus, wo Monet ihn fütterte.

Jeden Morgen ging Monet die drei Kilometer durch die Zuckerrohrfelder zur Arbeit. In diesem Jahr hatten die Arbeiter zur Weihnachtszeit die Felder abgebrannt. Wenn er nach Norden über die verkohlte Landschaft blickte, konnte er vierzig Kilometer entfernt die beiden Gipfel des Elgon erkennen. Der Berg zeigte ein sich ständig veränderndes Antlitz: Helligkeit und Schatten, Regen und Sonne wechselten sich ab – ein beeindruckendes Schauspiel im afrikanischen Licht. In der Morgendämmerung sah er aus wie ein klobiger Haufen grauer Gebirgskämme, die im Dunst verschwammen und am höchsten Punkt einen Gipfel mit zwei Spitzen bildeten, den beiden Kanten des abgetragenen Kegels. Wenn die Sonne höherstieg, nahm der Berg eine silbriggrüne Farbe an, die Farbe des Elgon-Regenwaldes, und im weiteren Tagesverlauf bildeten sich Wolken, die den Berg den Blicken entzogen. Am Spätnachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, wurden die Wolken dichter; sie ballten sich zu einem ambossförmigen Gewitterturm zusammen, den lautlose Blitze in ein weißes Licht tauchten. Die Unterseite der Wolken hatte die Farbe von Kohle, und ihre Oberkante war ausgefranst und glomm in mattem Orange, von der untergehenden Sonne beleuchtet. Über der Wolke war der Himmel tiefblau.

Monet hatte mehrere Freundinnen in Eldoret, einer kleinen Stadt südöstlich des Berges, wo die Menschen in Hütten aus Brettern und Wellblech wohnen. Er gab diesen Freundinnen Geld, und sie waren froh, dass sie ihn dafür lieben durften. Als sein Weihnachtsurlaub bevorstand, machte er Pläne, am Elgon zu zelten, und er lud eine der Frauen aus Eldoret ein, ihn zu begleiten. An ihren Namen kann sich niemand erinnern.

Monet und seine Freundin fuhren mit einem Landrover die lange, gerade Straße hinauf, die zum Endebess Bluff führt, einem auffälligen Felsvorsprung auf der Ostseite des Vulkans. Die Fahrbahn bestand aus einer Schicht Vulkanstaub und war so rot wie getrocknetes Blut. Sie gelangten zu den unteren Ausläufern des Vulkans und fuhren durch Maisfelder und Kaffeeplantagen, die schließlich offenem Grasland wichen. Die Straße führte an alten, halbverfallenen Gehöften aus der englischen Kolonialzeit vorbei, die sich hinter Reihen von Gummibäumen verbargen. Als sie in größere Höhen kamen, wurde die Luft kühler, und Schopfadler flatterten aus den Zedern auf.

Zum Elgon kommen nur wenige Touristen, deshalb waren Monet und seine Freundin mit ihrem Wagen wahrscheinlich die einzigen Autofahrer auf der Straße; allerdings waren viele Menschen zu Fuß unterwegs, Dorfbewohner, die kleine Höfe an den unteren Abhängen des Berges bewirtschafteten. Der Landrover näherte sich dem ausgefransten unteren Rand des Elgon-Regenwaldes, vorbei an Waldzungen, Bauminseln und an der Mount Elgon Lodge, einem englischen Gasthof, der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gebaut worden war. Jetzt verfiel er, die Wände waren rissig, und in Sonne und Regen blätterte die Farbe ab.

Der Elgon erstreckt sich über die Grenze zwischen Uganda und Kenia, und auch in den Sudan ist es nicht weit. Biologisch gesehen ist der Berg eine Regenwaldinsel in der Mitte Afrikas, eine abgeschlossene Welt über trockenen Ebenen, die auf einem Durchmesser von achtzig Kilometern mit Bäumen, Bambus und Hochmooren bedeckt ist. Der Vulkan, ein Höcker im Rückgrat Zentralafrikas, stieg vor sieben Millionen Jahren in die Höhe und vernichtete mit heftigen Ausbrüchen und Ascheexplosionen mehrmals die umliegenden Wälder, bis er schließlich eine gewaltige Größe erreicht hatte. Bevor der Elgon durch Erosion an Höhe verlor, dürfte er der höchste Berg Afrikas gewesen sein – höher als heute der Kilimandscharo; der breiteste ist er heute noch. Wenn die Sonne aufgeht, wirft sie den Schatten des Elgon nach Westen bis tief nach Uganda hinein, und wenn sie untergeht, reicht der Schatten nach Osten quer über Kenia hinweg. Im Schatten des Elgon liegen die Dörfer der Elgon-Massai, eines Bauernvolkes, das aus dem Norden kam und sich vor einigen Jahrhunderten hier niederließ, um Rinder zu züchten. Die unteren Abhänge des Berges werden von sanften Regenschauern überspült, die Luft bleibt kühl und frisch, und der Vulkanboden ermöglicht eine reiche Maisernte. Die Dörfer bilden einen breiten Ring um den Vulkan, der wie eine Schlinge wirkt, die das Ökosystem des Berges allmählich erdrosselt. Man rodet den Wald und fällt die riesigen Bäume, um Feuerholz daraus zu machen und Weideland zu schaffen; von den Elefanten, die im Wald leben, verschwinden immer mehr.

Ein kleiner Teil des Elgon ist Nationalpark. Monet und seine Freundin hielten am Parkeingang an, um das Eintrittsgeld zu bezahlen. Meist lungerte ein kleiner Affe – vielleicht ein Pavian – an dem Tor herum und wartete auf kleine Geschenke. Monet bot dem Tier eine Banane an und verführte es damit, sich auf seine Schulter zu setzen. Seine Freundin lachte. Dann beobachteten sie schweigend, wie das Tier fraß. Anschließend fuhren sie ein kurzes Stück den Berg hinauf und schlugen ihr Zelt auf einer offenen Lichtung mit feuchtem Gras auf, die zu einem Bach hin abfiel. Der Bach plätscherte aus dem Wald und hatte eine seltsame Farbe: milchigweiß vom Vulkanstaub. Das Gras wurde von weidenden Kaffernbüffeln kurz gehalten und war mit ihrem Dung übersät. Um den Lagerplatz herum türmte sich der Elgon-Regenwald, ein Dickicht aus knorrigen afrikanischen Olivenbäumen, behängt mit Moos und Rankenpflanzen und gefleckt von Früchten, die für Menschen giftig sind. Sie hörten die Affen schreien und die Insekten summen. Schwärme olivgrüner Tauben stoben aus den Bäumen auf und flogen mit atemberaubender Geschwindigkeit den Hang hinab – mit dieser Strategie entgehen sie den Habichten, die von oben herabstoßen, um sie im Flug zu fangen. Es gab Kampfer- und Teakholzbäume, afrikanische Zedern und Stinkbäume, und hier und da stand eine grüne Blätterwolke wie ein Pilz über dem Kronendach des Waldes: die Steineiben, die größten Bäume Afrikas, die fast so riesig werden wie der kalifornische Mammutbaum. Damals lebten auf dem Berg noch Tausende von Elefanten. Man konnte hören, wie sie sich durch den Wald bewegten und mit Knackgeräuschen die Rinde von den Bäumen schälten und Äste abbrachen. Seidenaffen flitzten nahe beim Zelt über das Gras und beobachteten die Ausflügler mit wachen, klugen Augen.

Nachmittags dürfte es geregnet haben, wie es am Elgon üblich ist; deshalb blieben Monet und seine Begleiterin wahrscheinlich im Zelt und liebten sich, während das Gewitter auf das Stoffdach trommelte. Dann wurde es dunkel, und der Regen ließ nach. Sie zündeten ein Feuer an und machten sich etwas zu essen. Vielleicht feierten sie auch und tranken Sekt. Ein paar Stunden später waren die Wolken wie üblich verschwunden, und der Vulkan erhob sich als schwarzer Schatten unter dem Nachthimmel. Möglicherweise stand Monet um Mitternacht auf der Wiese und betrachtete die Sterne – den Kopf in den Nacken gelegt und wacklig auf den Beinen nach dem Sekt.

Am Neujahrstag, irgendwann nach dem Frühstück – ein kalter Morgen, Lufttemperatur knapp über Null, das Gras nass und eisig –, fuhren die beiden auf einer schlammigen Piste weiter bergauf; schließlich stellten sie den Wagen in einem kleinen Tal unterhalb der Höhle Kitum Cave ab.

Sie schlugen sich das Tal hinauf bis zu der Höhle durch; die Elefantenpfade, die ihnen als Weg dienten, schlängelten sich an einem kleinen Bach entlang, der zwischen Olivengehölzen und über Grasmatten floss. Unterwegs hielten sie nach Kaffernbüffeln Ausschau, denn Begegnungen mit diesen Tieren sind gefährlich. Am oberen Ende des Tales öffnete sich die Höhle.

Monet und seine Freundin gingen hinein und blieben den ganzen Neujahrstag über dort. Vermutlich regnete es, und deshalb saßen sie wahrscheinlich stundenlang am Eingang, vor dem der Bach in Kaskaden niederstürzte. Sie blickten über das Tal, suchten nach Kaffernbüffeln und Wasserböcken, und sie sahen Klippschliefer, murmeltiergroße Tiere mit dichtem Fell, die in der Nähe des Höhleneingangs an den Felsen auf und ab rannten. Auch nach Elefanten hielten sie Ausschau. Nachts kamen die Dickhäuter gewöhnlich in ganzen Herden nach Kitum Cave, um Salze und Mineralstoffe zu sich zu nehmen. In der Savanne finden Elefanten leicht Salz im harten Boden und in ausgetrockneten Wasserlöchern, aber im Regenwald ist es kostbar. Die Höhle war so groß, dass sie bis zu siebzig Elefanten gleichzeitig Platz bot. Wenn die Elefanten kamen, blieben sie die ganze Nacht dort, dösten im Stehen oder schabten den Fels mit dem Rüssel ab. Die Steinbrocken, die sie aus den Wänden brachen, zerkauten sie in kleine Stücke und schluckten sie. Der Elefantendung in der Höhle war voll davon.

Monet und seine Freundin hatten eine Taschenlampe dabei und gingen wieder ins Innere der Höhle, weil sie wissen wollten, wohin sie führte. Der Höhleneingang ist gewaltig: Er misst etwa fünfzig Meter, und dahinter erweitert sich die Höhle noch mehr. Sie überquerten eine Felsplatte voll pulverförmigem Elefantendung und wirbelten mit jedem Schritt eine Staubwolke auf. Das Licht wurde dämmrig, und der Höhlenboden bildete eine Reihe ansteigender Stufen, die mit grünem Schleim bedeckt waren: Fledermauskot, verdautes Pflanzenmaterial, das eine Kolonie von Flughunden an der Decke fallengelassen hatte.

Die Fledermäuse flatterten aus Löchern und torkelten durch den Strahl der Taschenlampe. Sie umschwirrten die Köpfe der Eindringlinge und stießen hohe Schreie aus, und immer mehr Tiere erwachten. Schließlich blickten Hunderte von Fledermausaugen wie rote Edelsteine vom Höhlendach herab. Das Fledermausgeräusch pflanzte sich in Wellen an der Decke entlang fort und wanderte als Echo hin und her, ein trockener, schriller Klang, als ob viele kleine Türen in rostigen Scharnieren gleichzeitig bewegt würden.

Dann sahen die beiden das Schönste von Kitum Cave: Die Höhle ist ein versteinerter Regenwald. Aus Wänden und Decke ragen mineralische Holzbalken. Stämme von Regenwaldbäumen, die nach dem Ausbruch des Elgon vor sieben Millionen Jahren zu Opal und Feuerstein geworden waren. Die Balken sind von Kristallen umgeben, weißen Mineralnadeln, die aus dem Fels wachsen. Sie sind spitz wie Injektionsnadeln und glitzerten im Licht der Taschenlampe.

Monet und seine Freundin wanderten durch die Höhle und richteten das Licht auf den versteinerten Regenwald. Ließ er die Hand über die steinernen Bäume wandern und stach ihm dabei ein Kristall in den Finger? Sie fanden versteinerte Knochen, die aus Decke und Wänden ragten, Knochen von Krokodilen, Urzeit-Nilpferden und den Vorfahren der Elefanten. Zwischen den Balken hingen Spinnen in ihren Netzen, die Motten und Insekten fraßen.

Die beiden kamen zu einer leichten Steigung, wo sich die Haupthalle der Höhle mit einem Durchmesser von über hundert Metern öffnet. Sie fanden eine Vertiefung, die sie mit der Taschenlampe ausleuchteten. Dort unten befand sich etwas Seltsames, eine Masse aus grauem und bräunlichem Material. Es waren die mumifizierten Leichen neugeborener Elefanten. Wenn die Elefanten nachts durch die Höhle wanderten, orientierten sie sich mit dem Tastsinn, indem sie den Boden vor sich mit der Rüsselspitze absuchten. Die Jungen fielen manchmal in die Vertiefung.

Monet und seine Freundin drangen tiefer in die Höhle ein, stiegen einen Abhang hinab und kamen schließlich zu einem Pfeiler, der das Höhlendach zu tragen schien. Er war mit Kratzern und Schrammen übersät, den Spuren von Rüsseln. Wenn die Tiere weiterhin das Fundament des Pfeilers abnagten, würde er irgendwann zusammenbrechen, und dann würde das Dach von Kitum Cave herunterkommen. Im hinteren Teil der Höhle fanden sie einen Pfeiler, der schon zerbrochen war. Darüber hing eine samtige Masse aus Fledermäusen. Sie hatten den Pfeiler mit schwarzem Kot überzogen – es war ein anderer Kot als der grüne Schleim in der Nähe des Höhleneingangs. Diese Fledermäuse waren Insektenfresser, und der Kot war ein Gemisch aus verdauten Insekten. Steckte Monet eine Hand in den Kot?

Forscher, die sich mit dem Fall beschäftigten, zogen die Möglichkeit in Betracht, dass Monet und seine Freundin sich in der Höhle liebten, im Stehen oder im Liegen. Man konnte nie feststellen, ob es so war. Wenn die beiden ihre Kleidung in der Höhle tatsächlich abgelegt haben, boten sie Krankheitserregern damit ideale Angriffsmöglichkeiten.

Die Frau war nach diesem Ausflug mit Charles Monet zum Elgon ein paar Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Dann tauchte sie überraschend in einer Bar in Mombasa wieder auf, wo sie als Prostituierte arbeitete. Ein kenianischer Arzt, der den Fall Monet untersuchte, trank zufällig in diesem Lokal ein Bier und fing eine nichtssagende Unterhaltung mit ihr an. Dabei ließ er Monets Namen fallen. Zu seiner Verblüffung erwiderte sie: »Ich weiß. Ich komme aus dem Westen Kenias. Ich war die Frau bei Charles Monet.« Er glaubte ihr nicht, aber sie erzählte ihm die Geschichte mit so vielen Einzelheiten, dass er schließlich überzeugt war. Nach dieser Begegnung in der Bar verschwand sie wieder im Straßenlabyrinth von Mombasa; inzwischen ist sie wahrscheinlich an Aids gestorben.

Charles Monet kehrte an seinen Arbeitsplatz in der Pumpstation der Fabrik zurück. Jeden Tag ging er über die verbrannten Zuckerrohrfelder zur Arbeit, und dabei genoss er zweifellos den Anblick des Elgon. Wenn der Berg in Wolken verborgen war, konnte Monet vielleicht immer noch seine Anziehung spüren, wie die Schwerkraft eines unsichtbaren Planeten.

Zu dieser Zeit geschahen im Körper von Charles Monet Dinge, von denen er nichts ahnte. Eine parasitäre Lebensform hatte ihn als Wirt erobert und vermehrte sich in seinem Inneren. Sie stellte pausenlos Kopien von sich selbst her.

Die Kopfschmerzen beginnen in der Regel am siebten Tag nach dem Kontakt mit dem Erreger. Am siebten Tag nach dem Neujahrsbesuch in Kitum Cave, am 8. Januar 1980 also, spürte Monet einen pochenden Schmerz hinter den Augenhöhlen. Er entschloss sich, nicht zur Arbeit zu gehen, und legte sich in seinem Bungalow ins Bett. Die Kopfschmerzen verschlimmerten sich. Die Augen taten weh und dann auch die Schläfen – der Schmerz schien in seinem Kopf zu kreisen. Aspirin half nicht, und dann setzten schwere Rückenschmerzen ein. Johnnie, seine Haushälterin, die für ihn kochte und alles in Ordnung hielt, war noch auf Weihnachtsurlaub, und deshalb hatte Monet vorübergehend eine andere Frau eingestellt. Sie versuchte ihn zu pflegen, aber eigentlich wusste sie nicht, was sie tun sollte. Am dritten Tag nachdem die Kopfschmerzen begonnen hatten, wurde ihm übel, er bekam Fieber und fing an zu erbrechen. Das Erbrechen wurde stärker und ging in trockenes Würgen über. Gleichzeitig wurde er seltsam teilnahmslos. Sein Gesicht verlor jeden Ausdruck von Leben und erstarrte zu einer ausdruckslosen Maske mit unbeweglichen Augen, die vor sich hin starrten. Die Augenlider hingen ein wenig herab, und das verlieh Monet ein seltsames Aussehen: die Augen schienen fast aus dem Kopf zu fallen, obwohl sie gleichzeitig halb geschlossen waren. Die Augäpfel selbst wirkten fast wie in den Höhlen eingefroren und wurden hellrot. Die Gesichtshaut verfärbte sich gelblich und ähnelte bald darauf einem Limburger Käse mit leuchtenden, sternähnlichen roten Flecken. Monet sah jetzt aus wie ein Gespenst.

Seine Erscheinung ängstigte die Haushälterin. Sie verstand nicht, warum dieser Mann sich so verwandelt hatte. Seine Persönlichkeit veränderte sich. Er wurde mürrisch, widerwillig und verärgert, und sein Gedächtnis schien wie weggeblasen; aber er phantasierte nicht. Auf Fragen konnte er antworten, auch wenn er offenbar nicht genau wusste, wo er sich befand. Er verhielt sich wie nach einem leichten Schlaganfall.

Als Monet nicht zur Arbeit kam, machten sich einige seiner Kollegen auf den Weg zu ihm, um nach dem Rechten zu sehen. Der schwarzweiße Rabe saß auf dem Dach und sah zu, wie sie ins Haus hineingingen. Sie erkannten sofort, dass Monet ins Krankenhaus musste. Es ging ihm jetzt so schlecht, dass er seinen Wagen nicht selbst steuern konnte, und deshalb brachte ihn ein Kollege zu einer Privatklinik in Kisumu, einer Stadt am Ufer des Victoriasees. Die Ärzte untersuchten Monet, konnten sich aber keinen Reim darauf machen, was mit seinen Augen, seinem Gesicht und seinem Verstand geschehen war. In dem Glauben, er habe irgendeine bakterielle Infektion, spritzten sie ihm Antibiotika, die aber wirkungslos blieben. Sie meinten, er solle ins Nairobi Hospital gehen, das beste private Krankenhaus Ostafrikas. Das Telefonnetz funktionierte kaum, und es schien nicht der Mühe wert, die Ärzte zuvor über sein Kommen zu informieren. Er konnte noch gehen und schien in der Lage zu sein, allein zu reisen. Sie setzten ihn in ein Taxi, das ihn zum Flugplatz brachte, und er bestieg eine Maschine der Kenia Airways.

Ein gefährliches Virus aus dem Regenwald ist von keinem Ort der Erde weiter als vierundzwanzig Flugstunden entfernt. Alle Städte der Welt sind netzartig durch Flugrouten miteinander verbunden. Wenn ein Virus einmal in dieses Netz eingedrungen ist, kann es im Laufe eines Tages überallhin gelangen – nach Paris, Tokio, New York, Los Angeles, an jeden Ort, den Flugzeuge anfliegen. Charles Monet und die Lebensform in seinem Inneren befanden sich nun in diesem weltumspannenden Netz.

Die Maschine war eine Fokker Friendship, eine Propellermaschine mit fünfunddreißig Sitzplätzen. Unter ihr lag der Victoriasee, blau und glitzernd, gesprenkelt von den Einbaumkanus der Fischer. Die Friendship beschrieb eine Kurve nach Osten und stieg über grüne Hügel, die mit Teeplantagen und kleinen Gehöften bedeckt waren.

Die kleinen Flugzeuge, die auf den Nebenstrecken über Afrika dröhnen, sind oft überfüllt, und auch dieser Flug war vermutlich ausgebucht. Die Maschine überquerte Waldgürtel, Ansammlungen kleiner Hütten und Dörfer mit Blechdächern. Plötzlich fiel die Landschaft in Stufen und Schluchten ab, und ihre Farbe ging von grün in braun über. Das Flugzeug überquerte das Rift-Tal, den Geburtsort der Spezies Homo sapiens. Die Propeller ächzten; die Friendship durchstieß Wolkenbänke, bauschige Rift-Wolken, und begann zu schlingern und zu schaukeln.

Monet wurde übel.

Die Sitze in diesen kleinen Maschinen sind schmal und stehen eng nebeneinander; man bekommt alles mit, was im Passagierraum geschieht. Gerüche nimmt man sofort wahr.

Man konnte den Mann mit seiner Übelkeit nicht übersehen: Er beugt sich in seinem Sitz nach vorn. Irgend etwas stimmt nicht mit ihm, aber was da vorgeht, ist nicht genau zu erkennen. Er hält die bereitgestellte Papiertüte vor den Mund. Er würgt heftig und erbricht etwas in die Tüte. Die Tüte füllt sich. Vielleicht sieht er sich um, und dann erkennt man, dass seine Lippen mit etwas schmierig Rotem bedeckt sind, vermischt mit schwarzen Punkten, als hätte er Kaffeebohnen gekaut. Seine Augen haben die Farbe von Rubinen, und das Gesicht ist eine ausdruckslose Masse von Blutergüssen. Die roten Flecken, die ein paar Tage zuvor wie kleine Sterne aufgetaucht waren, sind größer geworden und haben sich in riesige dunkelrote Schatten verwandelt: Der ganze Kopf ist blau und rot. Die Gesichtsmuskeln sind erschlafft. Das Bindegewebe im Gesicht löst sich auf, und es sieht aus, als löse sich das Gesicht von den Schädelknochen. Wieder öffnet er den Mund und speit in die Tüte, das Erbrechen geht endlos weiter. Es hört nicht auf, immer wieder kommt Flüssigkeit hoch, obwohl der Magen längst leer sein müsste.

Die Tüte füllt sich bis zum Rand mit einer Masse, die als Vomito negro oder »schwarzes Erbrechen« bekannt ist. In Wirklichkeit ist das Erbrochene nicht schwarz, sondern ein scheckiges Gemisch aus schwarzen und roten teerartigen Körnchen, vermischt mit frischem Blut. Es stammt aus einer inneren Blutung und riecht nach Schlachthof. Es ist mit Viren durchsetzt, höchst ansteckend und tödlich gefährlich, eine Flüssigkeit, die einem Militärexperten für biologische Kampfstoffe das Blut in den Adern gefrieren lassen würde. Monet schließt die volle Tüte und gibt sie einer Stewardess.

Wenn ein gefährliches Virus sich in einem Wirtsorganismus vermehrt, kann es den Körper vom Gehirn bis zur Haut mit Virusteilchen überschwemmen. Die Militärexperten sprechen dann von »extremer Vermehrung«. Das ist etwas anderes als bei einer gewöhnlichen Erkältung. Auf dem Höhepunkt der extremen Vermehrung kann ein winziger Blutstropfen des Betroffenen hundert Millionen Virusteilchen enthalten. Der ganze Körper verwandelt sich dabei zum Teil in Viruspartikel. Mit anderen Worten: Der Wirtsorganismus wird von einer Lebensform beherrscht, die ihn in ihresgleichen umwandeln will. Das gelingt zwar nicht völlig, aber das Ergebnis ist ein Gemisch aus verflüssigter Körpersubstanz und Viren, eine Art biologischer Unfall.

In Monet hat die extreme Vermehrung stattgefunden; ein Zeichen dafür ist das Bluterbrechen. Er sieht völlig steif aus, als würde bei jeder Bewegung irgend etwas in seinem Inneren zerreißen. Sein Blut gerinnt, und die Klumpen lagern sich überall ab – in Leber, Nieren, Lunge, Händen, Füßen und Kopf. Die Blutgerinnsel sammeln sich in der Darmmuskulatur und schneiden dem Darm die Blutzufuhr ab. Die Muskeln sterben ab, so dass der Darm schlaff wird. Schmerzen scheint Monet nicht mehr richtig wahrzunehmen, denn die Gerinnsel unterbrechen auch im Gehirn die Blutzufuhr, so dass dort lauter kleine Gehirnschläge entstehen. Der Gehirnschaden löscht die Persönlichkeit aus – die Charaktereigenschaften verschwinden, und er wird zu einem lebenden Automaten. Kleine Gehirnbereiche verflüssigen sich. Zuerst kommen die höheren Bewusstseinsfunktionen zum Erliegen, während die tieferen Teile des Hirnstamms (des primitiven Gehirns, das auch Ratten und Echsen besitzen) noch intakt bleiben.

Das Wer von Charles Monet, so könnte man sagen, war bereits gestorben, während das Was noch am Leben war.

Durch das schwarze Erbrechen sind offenbar Blutgefäße in der Nase gerissen – er bekommt Nasenbluten. Das Blut strömt aus beiden Nasenlöchern, eine glänzende, nicht verklumpte Flüssigkeit aus den Arterien, die über Nase und Kinn tropft. Dieses Blut gerinnt nicht, es fließt immer weiter. Eine Stewardess gibt ihm ein paar Papiertaschentücher, und er versucht, das Nasenbluten einzudämmen, aber das Blut wird nicht fest, und die Taschentücher sind schnell durchgeweicht.

Wenn ein Mensch im Flugzeug auf dem Nebensitz im Sterben liegt, will man ihn nicht belästigen; außerdem ist man ja auch angeschnallt und kann sich kaum bewegen zwischen den engen Sitzen. Die Friendship schlingert, und die Ellbogen des anderen stoßen einen. Man sagt sich, er werde sich schon erholen. Vielleicht verträgt er Flugreisen einfach nicht. Ihm ist schlecht, dem Ärmsten, und man bekommt im Flugzeug leicht Nasenbluten, die Luft ist so dünn und trocken, da muss man ja Nasenbluten bekommen … und man fragt ihn leise, ob man ihm helfen kann. Er antwortet nicht, murmelt nur etwas, das man nicht versteht, man versucht, es nicht zu beachten, aber der Flug scheint sich ewig hinzuziehen. Die Friendship dröhnt durch die Wolken, am Rift-Tal entlang. Monet sackt in seinem Sitz zusammen. Er ist nicht tot. Er bewegt sich. Seine roten Augen sind geöffnet und wandern ein wenig herum.

Es ist Spätnachmittag, die Sonne scheint auf die Hügel westlich des Rift-Tals und schickt Lanzen aus Licht in alle Richtungen, als wolle sie auf den Äquator stürzen. Die Friendship beschreibt eine sanfte Kurve und überquert den Ostrand des Tals. Der Boden steigt an, seine Farbe wechselt von braun nach grün, und unter der rechten Tragfläche wandert eine grüne Hügelreihe vorüber. Ein paar Minuten später setzt die Maschine auf dem Jomo Kenyatta International Airport auf. Monet rafft sich hoch. Er kann noch gehen und stolpert die Gangway hinunter aufs Rollfeld. Sein Hemd ist von oben bis unten rot. Gepäck hat er nicht. Das einzige, was er dabeihat, trägt er in seinem Inneren, eine Ladung von Viren. Monet ist zu einer menschlichen Virusbombe geworden. Langsam geht er durch das Flughafengebäude zum Ausgang, wo an einer Straßenkurve die Taxis stehen. Die Taxifahrer umringen ihn – »Taxi?« »Taxi?«

»Krankenhaus … Nairobi«, murmelt er.

Ein Fahrer hilft ihm beim Einsteigen. Die Taxifahrer von Nairobi unterhalten sich gern mit ihren Fahrgästen, und dieser hier fragt Monet vermutlich, ob er krank ist. Die Antwort dürfte auf der Hand liegen. Monets Magen geht es ein wenig besser, er ist jetzt schwer, voll und gebläht wie nach einer Mahlzeit und nicht mehr leer, angespannt und brennend.

Das Taxi erreicht den Uhuru Highway und fährt in Richtung Nairobi. Es durchquert eine Graslandschaft mit Akazienbäumen, vorbei an Fabriken, und dann taucht es in das geschäftige Leben von Nairobi ein. An den Straßenrändern drängen sich die Menschen, Frauen gehen auf gestampften Lehmwegen, Männer lungern herum, Kinder fahren auf Fahrrädern, ein Mann repariert am Straßenrand Schuhe, ein Traktor zieht einen Wagen mit Kohlen. Das Taxi biegt nach links in die Ngong Road ein, fährt an einem Stadtpark vorbei einen Hügel hinauf, passiert eine Reihe von Gummibäumen und gelangt schließlich durch eine enge Straße und an einem Pförtner vorbei zum Nairobi Hospital. Am Taxistand neben einem Blumenkiosk hält es an. Auf einer Glastür steht NOTAMBULANZ. Monet gibt dem Fahrer Geld, steigt aus dem Taxi und öffnet die Glastür; er schleppt sich zum Schalter für die Anmeldung. Sprechen kann er kaum noch.

Der Mann blutet, und sie werden sich sofort um ihn kümmern. Er muss warten, bis man einen Arzt rufen kann, aber dieser wird sofort kommen. Monet geht ins Wartezimmer. Es ist ein kleiner Raum, an den Wänden sind Bänke mit Kissen. Das starke Licht Ostafrikas fällt durch die Fensterreihe auf einen Tisch mit einem Stapel alter Zeitschriften und zeichnet Rechtecke auf den grauen Steinfußboden, der in der Mitte einen Abfluss hat. Der Raum riecht nach Holzrauch und Schweiß, er ist angefüllt mit triefäugigen Menschen, Afrikanern und Europäern, die Schulter an Schulter sitzen. In der Notambulanz gibt es immer jemanden mit einer Schnittwunde, die genäht werden muss. Die Leute warten geduldig, drücken einen Waschlappen an den Kopf oder einen Verband an den Finger, und manchmal sieht man auf dem Stoff einen Blutfleck. Also setzt sich Charles Monet auf eine Bank der Notambulanz, und er sieht kaum anders aus als alle übrigen Menschen hier, abgesehen von seinem ausdruckslosen, mit Blutergüssen übersäten Gesicht und den roten Augen. Ein Schild an der Wand warnt die Patienten vor Taschendieben, und ein anderes verkündet:

Bitte bleiben Sie ruhig.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Achtung: Dies ist eine Sofortambulanz.

Notfälle werden bevorzugt behandelt.

Unter Umständen müssen Sie wegen solcher

Fälle länger auf die Behandlung warten.

Monet bleibt ruhig und wartet auf die Behandlung. Plötzlich tritt er ins letzte Krankheitsstadium ein: Die menschliche Virusbombe detoniert. Militärexperten für biologische Gefahren haben dafür einen speziellen Ausdruck. Sie sagen: »Der Betroffene bricht zusammen und blutet aus«, oder vorsichtiger: »Es geht zu Ende.«

Benommenheit und schreckliche Schwäche stellen sich ein, das Rückgrat wird gefühllos, und er verliert das Gleichgewicht. Der Raum dreht sich um ihn. Er erleidet einen Schock und bricht zusammen. Er kann nichts dagegen tun. Monet beugt sich nach vorn, legt den Kopf auf die Knie und erbricht mit einem keuchenden Stöhnen aus dem Magen eine unglaubliche Menge Blut, die sich über den Fußboden ergießt. Er verliert das Bewusstsein und stürzt nach vorn auf die Erde. Das einzige Geräusch ist das Würgen im Hals, denn er erbricht auch im bewusstlosen Zustand weiter. Dann hört man ein Geräusch, als würde ein Bettlaken zerrissen – die Eingeweide platzen, und aus dem After tritt Blut aus, vermischt mit Stücken der Darmschleimhaut. Der Darm hat sich aufgelöst und wird mit einer Riesenmenge Blut ausgestoßen. Monet ist zusammengebrochen und blutet aus.

Die anderen Patienten im Wartezimmer stehen auf und weichen vor dem Mann auf dem Fußboden zurück. Man ruft nach einem Arzt. Um den Kranken herum breitet sich eine Blutlache aus. Der Erreger hat seinen Wirt zerstört und tritt jetzt aus allen Körperöffnungen aus: Er versucht, ein neues Opfer zu finden.

Sprünge

15. Januar 1980

Im Laufschritt eilten Schwestern und Pfleger herbei. Sie hoben Charles Monet auf eine fahrbare Trage und schoben ihn in die Intensivstation des Nairobi Hospital. Über die Lautsprecher wurde nach einem Arzt gerufen. Ein junger Doktor namens Shem Musoke erschien, ein energischer, warmherziger Mann, der als einer der besten Nachwuchsmediziner der Klinik galt. Er arbeitete schon seit vielen Stunden und hatte ein gutes Gespür für Notfälle. Musoke hatte keine Ahnung, was dem Mann fehlte, außer, dass er ganz offensichtlich an einer schweren Blutung litt. Um die Ursache zu suchen, blieb keine Zeit. Die Atmung begann bereits zu stocken – und dann kam der Atemstillstand, hervorgerufen durch eingeatmetes Blut.

Dr. Musoke fühlte den Puls. Er ging schwach und langsam. Eine Schwester lief, um ein Laryngoskop zu holen, einen Schlauch zum Öffnen der Atemwege. Dr. Musoke riss Monets Hemd auf, so dass er jedes Heben und Senken des Brustkorbs sehen konnte; er stand am Kopfende der fahrbaren Trage und beugte sich über Monets Gesicht, bis er ihm verkehrt herum direkt in die Augen sehen konnte.

Monet starrte Dr. Musoke an, aber die Augäpfel zeigten keine Bewegung, und die Pupillen waren erweitert – ein Zeichen für einen Gehirnschaden: keine Steuerung mehr. Die Nase blutig, der Mund blutig. Dr. Musoke bog den Kopf des Patienten nach hinten, um die Luftwege freizumachen, so dass er das Laryngoskop einführen konnte. Gummihandschuhe trug er nicht. Er ließ einen Finger um die Zunge des Patienten gleiten, um den Mund zu säubern, und wischte Schleim und Blut heraus. Seine Hände waren von einer schwarzen Masse bedeckt. Der Patient roch nach Erbrochenem und Blut, aber das war für Dr. Musoke nichts Neues, und er konzentrierte sich auf seine Arbeit. Er bückte sich, bis sein Gesicht nur wenige Zentimeter über dem von Monet war, und sah dem Kranken in den Mund. Dann schob er die Zunge beiseite, so dass er den Rachen mit dem Kehldeckel erkennen konnte, ein dunkles Loch, das in die Lunge führte. Er schob das Laryngoskop hinein und blickte durch das Instrument. Plötzlich zuckte und wand sich Monet. Er erbrach.

Das schwarze Erbrochene ergoss sich um den Schlauch herum aus dem Mund, eine schwarz-rote Brühe spritzte in die Luft und regnete auf Dr. Musoke herab. Sie traf die Augen des Arztes, lief über seinen weißen Kittel und über seine Brust und zeichnete darauf Streifen aus rotem Schleim, die mit schwarzen Flecken gesprenkelt waren. Ein wenig landete auch in seinem Mund.

Er legte den Kopf des Patienten anders hin und wischte das Blut mit den Fingern aus dem Mund. Die rote Flüssigkeit bedeckte Dr. Musokes Hände und Unterarme. Es war überall, auf der fahrbaren Trage, auf dem Arzt und auf dem Fußboden. Die Schwestern der Intensivstation trauten ihren Augen nicht; sie hielten sich im Hintergrund und wussten nicht, was sie tun sollten. Dr. Musoke blickte in die Luftröhre und schob das Instrument weiter in die Lunge. Die Atemwege waren voller Blut.

Luft zischte in die Lunge. Der Patient atmete wieder.

Monet stand offensichtlich durch den Blutverlust unter Schock. Er hatte so stark geblutet, dass er an Flüssigkeitsverlust litt. Das Blut war praktisch aus allen Körperöffnungen ausgetreten. Die verbliebene Menge reichte nicht mehr für den Kreislauf, deshalb schlug das Herz nur noch schwach, und der Blutdruck war fast bei Null. Er brauchte eine Bluttransfusion.

Eine Schwester brachte einen Beutel mit Vollblut. Dr. Musoke hängte ihn an einen Ständer und stach dem Patienten die Kanüle in den Arm. Irgend etwas stimmte mit den Venen nicht: Um die Nadel herum quoll Blut heraus. Dr. Musoke versuchte es noch einmal, nachdem er an einer anderen Stelle des Arms nach der Vene gesucht hatte. Fehlanzeige, hier kam noch mehr Blut. Wo er die Nadel auch ansetzte, überall zerrissen die Venen wie gekochte Makkaroni, und Blut kam heraus; es lief von den Einstichstellen am Arm herunter und gerann nicht. Dr. Musoke gab seine Versuche mit der Bluttransfusion auf, denn er fürchtete, der Patient würde durch das kleine Loch im Arm verbluten. Die Blutungen aus dem After setzten sich fort und waren jetzt schwarz wie Pech.

Monet sank immer tiefer ins Koma und erlangte das Bewusstsein nicht mehr wieder. In den frühen Morgenstunden starb er auf der Intensivstation. Dr. Musoke war die ganze Zeit an seinem Bett geblieben. Er und seine Kollegen hatten keine Ahnung, woran Monet gestorben war. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass Nieren und Leber völlig zerstört waren. Die Leber hatte schon ein paar Tage vor dem Tod ihre Funktion eingestellt. Sie war gelb und zum Teil verflüssigt – wie die Leber einer drei Tage alten Leiche. Es war, als sei Monet schon vor seinem Tod ein lebender Leichnam gewesen. Die Auflösung des Darms mit abgelöster Schleimhaut ist ein weiterer Effekt, den man bei Leichen nach etwa drei Tagen beobachtet. Was war die genaue Todesursache? Man konnte es nicht sagen, denn es gab viele Möglichkeiten. Im Inneren dieses Mannes war alles durcheinander, wirklich alles, und jede Einzelerscheinung konnte tödlich sein: Die Blutgerinnung, die starken Blutungen, die in Pudding verwandelte Leber, der blutgefüllte Darm. Da ein Fachbegriff fehlte, mit dem man die Krankheit hätte beschreiben können, sprachen sie von »plötzlichem Leberversagen«. Man verpackte Monets sterbliche Überreste in einen wasserdichten Sack und verbrannte sie einem Bericht zufolge an Ort und Stelle. Als ich ein paar Jahre später nach Nairobi kam, konnte sich niemand erinnern, wo seine Asche begraben war.

24. Januar 1980

N