9,99 €

Mehr erfahren.

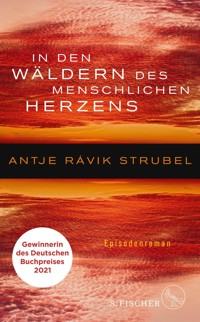

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Antje Rávik Strubel, die Autorin von ›Kältere Schichten der Luft‹ und ›Blaue Frau‹, erzählt von Reisen in den Mittelpunkt des menschlichen Herzens Leigh. René. Emily. Sara. Sie sind Liebende, Begehrende, sie sind unterwegs und begegnen einander in der kalifornischen Wüste, am Stechlin, in finnischen Wäldern und im Eiswind Manhattens. Renés Verlust der ersten Liebe und Emilys Verschwinden setzen einen Reigen an Beziehungen in Gang, in denen sich klassische Liebesvorstellungen auflösen. Sara. Ute. Katt. Gerade das Oszillieren zwischen Ländern und Geschlechtern entfacht eine Faszination, die sich in unvertrauter Sinnlichkeit und neuen Sexualitäten offenbart. Antje Rávik Strubel erzählt hellsichtig und leidenschaftlich von wilder Neugier, von Unruhe, Aufbruch und einem Begehren, wie man es in der deutschen Literatur lange nicht gelesen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Antje Rávic Strubel

In den Wäldern des menschlichen Herzens

Episodenroman

FISCHER E-Books

Inhalt

Ein Berg ist eine vorübergehende Anpassung an Druck,

und das Ich ist vielleicht eine ähnliche Anpassung.

Joan Didion

Und eines jeden Platz ist in der Mitte

in eines jeden Mitte

unter dem umlaufenden Himmel

Mirkka Rekola

Der Anfang von etwas

Stora Le, Dalsland, Schweden

Alles wurde anders mit ihrem zweiten Sommer im Camp.

Im vorigen Jahr war hier noch braches Land gewesen, auf dem Brennnesseln und gelbe Raute wucherten. Ein alter Holzschuppen hatte als Küche gedient. Inzwischen wurde der Schuppen als Lager benutzt, in dem Paddel, Zelte und Schwimmwesten aufbewahrt wurden, die alle den Schriftzug Hemingway trugen.

Das war der Name des Camps. Teilnehmer der geführten Kanutouren hatten sich über das veraltete Männlichkeitsbild beschwert, das darin zum Ausdruck kam, ausgerechnet hier, wo sie sich erholen wollten. Aber die Campleitung hielt an diesem Namen fest. Die Teilnehmer hatten Outdoor-Urlaub gebucht inklusive Verpflegung und Ausrüstung, Erste-Hilfe-Sets und Wasseraufbereitungstabletten, sie wurden in die Paddeltechnik eingewiesen und über Verhaltensregeln auf Rastplätzen belehrt, sie waren versichert und trugen wasserabweisende Kleidung. Der Name war das Einzige, was noch echte Abenteuer heraufbeschwor. Er erinnerte an Überlebenskämpfe in der Wildnis, an das Ringen mit den Gewalten der Natur, das entschieden wurde nach den großen, unzweideutigen Prinzipien von Sieg oder Tod.

Im letzten Sommer hatten die Scouts Tipis aufgestellt. Sie hatten junge Bäume gefällt und die Stämme entastet und gehobelt, ohne es je vorher gemacht zu haben. Die Aufbauanleitung einer alten Cheyenne-Indianerin aus dem Internet hatte ihnen geholfen, und so standen jetzt Cheyenne-Tipis mit schön gekreuzten, blanken Fichtenstämmen auf der Wiese und erinnerten daran, dass nichts und niemandem ein fester Platz auf der Welt vorherbestimmt war.

Katja und René hatten schon im Vorjahr in einem der Tipis geschlafen, nach der langen Anreise von Berlin. Es waren hohe Zelte. Durch eine Öffnung in der Spitze kam frische Luft. Die Feuerstelle in der Mitte war unbenutzt, aber die Leinenplanen waren von der Witterung inzwischen ausgebleicht genug, um den Anschein zu erwecken, dass es sich um Originalstücke handelte.

Während der Tour schliefen sie in einem schnell aufstellbaren Igluzelt. Ihre Gruppe war klein. Fünf Kanus auf der Weite des Stora Le, der sich bis nach Norwegen erstreckte. Schroff ragte Trollön aus dem See, eine Insel mit Kanurastplatz hoch oben auf einem Plateau. Das Wasser um die Insel herum war aufgewühlt. Wellen brandeten an die Klippen, besprengten den Pfad, der im Zickzack vom Ufer aus anstieg. Das Felsplateau war von einer so dünnen, trockenen Erdschicht bedeckt, dass die Heringe beim Straffen der Zeltleinen immer wieder aus dem lockeren Boden flippten. Aber niemand protestierte. Die Aussicht von hier oben wog die Schwierigkeiten auf.

René und Katja spannten eine Plane als Windschutz über die Lebensmittel und stiegen noch einmal zum Ufer hinunter. Sie schoben ihr Kanu ins Wasser, ließen die Gruppe und das Lagerfeuer zwischen den Zelten zurück und paddelten hinaus. Katja saß vorn, René am Ende des Bootes. Als der Grund in die Tiefe abfiel, begannen sie zu angeln. Nach einer Weile fingen Tiere an zu rufen. Die Rufe kamen vom gegenüberliegenden Ufer und mischten sich unter die Fetzen der Songs, die die Gruppe am Feuer zu singen begonnen hatte, einmal klang es wie die deutsche Nationalhymne.

»Sie sollten die schwedische singen«, sagte René, »oder die kanadische.«

»Die kanadische? Weil die Typen im Camp behaupten, die Tipis stammen aus einem Indianerreservat?«

»Die Cheyenne leben in Nordamerika, nicht in Kanada.«

»Sie behaupten, sie hätten die Dinger bei kaputten Hippie-Häuptlingen gegen Halluzinogene eingetauscht«, sagte Katja. »Und die Mädels haben das geglaubt.«

»Die Landschaft hier hat was von Kanada. Riesige Seen, unberührte Weite. Endlose, tiefe, dunkle –«

»Du mit deiner Schwäche für den Norden«, sagte Katja. »Warst du überhaupt schon in Kanada?«

»– Wälder«, sagte René. »Mit einem ungeheuren Fichtenbestand.«

»Wie kommen sie auf sowas Blödsinniges wie die Nationalhymne?« Katja stach das Paddel senkrecht ins Wasser und zog durch, was René mit einem sorgfältigen Schlag ausglich.

»Vielleicht weil sie ein paar Textbruchstücke kennen«, sagte René. »Kannst du dich an den Text erinnern?«

»Kein Bedarf.«

»Er ist mehr wie ein Volkslied.«

Katja sagte nichts. Sie paddelten langsam weiter und achteten darauf, der Angelsehne nicht in die Quere zu kommen.

Dann legte Katja das Paddel aus der Hand, und nur die Steuerschläge Renés hielten das Boot noch in leichter Bewegung auf Kurs.

»Sie beißen nicht an«, sagte Katja.

»Noch nicht.«

René fischte gern mit Katja. Sie hatten es im letzten Jahr zum ersten Mal getan. Sie hatten vom Ufer aus geangelt, an einem windstillen, warmen Morgen. Die Holzstämme waren noch feucht gewesen vom nächtlichen Regen. Katja trug knielange, ausgefranste Jeans, ein altes Jackett mit aufgekrempelten Ärmeln und rote Hosenträger. Ihre weißblonden Haare stachen wirr vom Kopf ab in die Luft. Sie hatte Ginger Beer mitgebracht und die kleinen, braunen Flaschen im Wasser gekühlt. Morgennebel trieb auf dem See.

Später hatte Katja ihr Jackett ausgezogen. Sie hatte es über einen Ast gehängt und im Umdrehen Renés Gesicht berührt. Ihre Hand lag um Renés Kinn, das sie zu sich hochgehoben hatte, kräftige, warme Finger. Sie hatte so nah gestanden, dass Renés Haut das raue Band der Hosenträger streifte.

Katja war älter. Sie war schon in Berlins Nachtclubs unterwegs gewesen, als René noch in Neuruppin gewohnt hatte und gerade ein paar Filmklassiker kannte, Desert Hearts, Mädchen in Uniform, High Art. Da hatte Katja schon die Zapfhähne im Roses, im Bierhimmel, im Berghain bedient, war in Safer-Sex-Performances aufgetreten, zu denen sie mit ihrer cremefarbenen, verchromten Chopper fuhr, hatte jeden Drag King kennengelernt und jeder Drag King sie, und an diesem warmen, nebligen Morgen vor einem Jahr hatte sie René den Kopf in den Nacken gebogen.

René hatte sich nicht klargemacht, dass sie zum Küssen hergekommen waren. Hatte nicht damit gerechnet, dass der Kescher und die Köder in den Einweckgläsern, der Wassereimer, die Bleischrote und Rutenhalter zwischen feuchten Stämmen auf Moos den Schauplatz einer romantischen Episode abgeben würden. Unter dem Kuss hatte René lächeln müssen. Erst, als Katja nach ihren Brüsten gefasst hatte, um sie in einem festen Griff zu verankern, hatte sie sich entzogen. Sie hatten Ginger Beer getrunken und aufs Wasser geschaut, bis ein Barsch anbiss. Und als Katja mit gebogener Angel am Ufer stand, in ihren roten Hosenträgern und im gleichen ärmellosen Kapuzenshirt wie jetzt, war das der Moment gewesen, in dem René sich verliebt hatte. Beim Töten hatte sie weggesehen.

Sie angelten noch immer in der Mitte des Sees. Die Strömung war schwach, und hinter den Spitzen der Fichten kam noch einmal die Sonne hervor. Im schwindenden Licht, das aufs Kanu fiel, leuchtete Katjas kurzgeschorenes Haar.

Es wurde kühl.

Unter ihnen im Wasser zog ein Schatten entlang, der ein Fisch sein konnte. Aber in der Dämmerung war er nicht gut zu erkennen, und als Katja die Angel aus dem Wasser zog, war der Köder abgefressen. René sah zu, wie sie einen neuen Tauwurm auf den Haken drückte. Sie nahm ihn aus dem Glas, in das sie vorhin, als es noch hell war, die Würmer gesammelt hatten.

»Sie fressen«, sagte René.

»Aber sie beißen nicht an.«

Das Kanu schaukelte, als Katja weit ausholte und die Sehne davonschnellen ließ. Das Auswerfen verursachte ein Sirren, das kurz die Rufe der Tiere und den Gesang der Frauen zerschnitt. Dann verschwamm die Sehne mit der Dunkelheit. Das Einzige, was sie erkennen konnten, war das wippende Rot des Blinkers, das langsam grau wurde.

»Lagerfeuer sind doch genial«, sagte René und hielt das Boot auf Kurs. »Erwecken den Eindruck von Wildheit, wirken aber zivilisatorisch. Kaum brennt eins, fangen die Leute an zu singen. Und nie scheinen ihnen die Texte auszugehen.«

»Die singen bis zum Umfallen«, sagte Katja. »Egal, wie kaputt sie sind. Wenn es heißt, fünfzehn Kilometer, paddeln sie fünfzehn Kilometer, und dann schleppen sie die Verpflegungstonnen trotz Totalerschöpfung noch auf diesen dämlichen Felsen, als gäb’s dafür ’ne Medaille –«

»Du warst auch für Trollön«, sagte René. »Wie im letzten Jahr. Da hat es dir gefallen. Du wusstest, wie steil’s hier ist.«

René achtete darauf, dass ihr Paddel sich nicht in der Angelsehne verfing. Wenn sie sich über den Rand des Bootes beugte, konnte sie nichts erkennen. Tagsüber sah man deutlich die Köpfe auf den Wellen tanzen, aber jetzt sah aus der Dunkelheit nichts zurück.

Sie musste an den Text der deutschen Hymne denken, Väter und Brüder, und an den Text der anderen deutschen Hymne, Väter und Brüder und Ruinen, und dachte lieber an ihr Buch. Sie dachte nicht daran, wie sie es angehen wollte. Sie machte sich keine Gedanken über Aufbau oder Titel, sondern stellte sich vor, wie Katja reagieren würde, wenn es eines Tages geschrieben wäre und bei einem Verlag. Es würde ihr imponieren. Sie würde die Daumen unter ihre Hosenträger klemmen. Skeptisch lächeln. »Werden wir jetzt etwa berühmt?«

Katja würde auf Empfänge gehen wollen, zu Vorträgen und Partys, die ihnen bislang unzugänglich waren. Sie würden ein Teil der Kulturelite sein, der High Society Berlins, weil sie, René, sich einen Namen gemacht hätte. Ein Name, der sie auch schützen würde. Zwei schlanke Frauen in Hosenanzügen, von denen die eine sich die Lippen schminkte, die andere nicht, die ihr weißblondes, kurzgeschnittenes Haar mit Festiger zum Stehen brachte, zwei Frauen, die sich küssten und anfassten und auch sonst keinerlei Anstalten machten, ihre Zuneigung zu verbergen; es gab Menschen, die das irritierte. Selbst gebildete Leute hatte René schon fragen hören, ob Geschlechtsverkehr bei ihnen strenggenommen überhaupt klappte. Idioten musste man einkalkulieren. Aber es gab auch immer noch Berührungsängste.

Sie warfen die Angel noch einmal auf die gleiche Art aus, bevor Katja die Angel einholte. Sie legte sie ins Boot, griff nach ihrem Paddel und zog das Kanu in einem Bogenschlag herum, den René zu spät parierte. Das Kanu kippte. Aber sie waren geübt genug, um rechtzeitig dagegenzusteuern, und trieben das Boot in einem schnellen Rhythmus in Richtung Trollön.

Auch in Ufernähe nahm Katja die Geschwindigkeit nicht zurück. Das Boot lief ein ganzes Stück den Strand hinauf. Das Aluminium schabte über die Steine, und die Scout würde sie morgen früh für die Kratzer verantwortlich machen. Aber René sagte nichts. Sie stieg aus, warf Paddel und Angel ins Gras. Sie brauchten ihre ganze Kraft, um das Kanu noch weiter den Strand hinaufzuziehen und es umzukippen, so dass alles Wasser herauslaufen konnte.

»Was ist denn los, Katja?«

»Ich weiß nicht«, sagte Katja und holte Holz, obwohl oben am Feuer bereits mehr gelegen hatte als für einen Abend benötigt wurde. Aber Katja trug das Holz nicht zu den anderen hinauf. Sie warf es auf die kleine, illegale Feuerstelle, die jemand in einer Sandmulde am Ufer aus Felssteinen angelegt hatte, und versuchte, es im Windschatten in Gang zu setzen. Auch dazu sagte René nichts, obwohl sie befürchtete, dass die Scout herunterkommen und sie an die Verhaltensregeln erinnern würde. Sie ging noch einmal zum Boot, und als sie zurückkam, war Katja auf dem Weg zum Plateau.

Drei Tage wollten sie noch bei der Gruppe bleiben, dann allein weiterpaddeln ans südliche Ende des Sees. Ein Runengrab war dort für Hobbyarchäologen zugänglich gemacht worden. Und obwohl René sich nichts aus Katjas Hobby machte, jedenfalls nichts daraus, auf Händen und Knien durch den Dreck zu robben, um Scherben auszubuddeln, konnte sie vielleicht ein paar brauchbare Informationen sammeln. Sie hatte eine Schwäche für den Norden, und es war ihr erstes Buch, und sobald sie wieder zu Hause wären, würde sie anfangen, daran zu arbeiten. Bisher hatte sie nur Erfahrungen mit Beiträgen für Reisezeitschriften gemacht.

Der Wind blies den Rauch gegen die Felsen. Deshalb breitete René die Decke zwischen dem See und dem Feuer aus. Sie setzte sich mit dem Rücken zum Feuer und wartete auf Katja. Sie dachte dabei an nichts. Sie sah die zwei Nächte, die sie in den Tipis verbracht hatten, vor sich. Zuerst sah sie die Nacht von vor einem Jahr und dann die diesjährige Nacht, nach der verschwitzten Busfahrt, einem lättöl auf dem Passagierdeck der Stena-Line und dem Grillabend im Camp. Beide Male hatten sie ein Tipi für sich allein gehabt. Sie hatten gegenüber dem Eingang geschlafen, und vor dem Einschlafen hatten sie sich in ihrem Doppelschlafsack fast lautlos geliebt.

René dachte an die Gänsehaut auf Katjas Bauch. Sie dachte an die glatte Innenseite der Schenkel, die weißblonden Haare, die schmale, grasige Spur, kitzelnd an den Fingerkuppen. Leise hatte sie sich zu Katja geschoben. Nur das dünne Rascheln war zu hören gewesen, als sich das Kopfteil des Schlafsacks mit ihrem aufgerichteten Körper angehoben hatte. Im Dunkeln hatte sie gespürt, wie Katja sich widersetzte. Sie hatte einen Arm um Katjas Taille gelegt und sie niedergehalten. Sie war auch sanft gewesen. Mein Mädchen, hatte sie gesagt, mein geliebtes Mädchen, und Katja hatte geflüstert, wie herum sie es hielten, sei egal, es sei vollkommen gleich, es spiele keine Rolle, mit René sei es so oder so sexy.

Die Nächte unterschieden sich in nichts, abgesehen von kleinen Auslassungen, wie sie auftraten, wenn man an etwas zweimal dachte. Aber auch dann waren es immer noch Bilder, die man exakt übereinanderlegen konnte.

René umschlang ihre Knie. Es war nicht ganz dunkel. Der Feuerschein reichte bis zum Wasser, und sie konnte die Boote liegen sehen. Das Feuer schimmerte auf dem Aluminium.

Katja kam zurück und setzte sich dicht neben sie auf die Decke. Hinter ihnen war der steile Pfad, der aufs Plateau ging, und vor ihnen lag die Bucht, die auf den Stora Le hinausführte, an dessen Nordufer das Camp lag. Wenn man weiter um Trollön herumfuhr, gelangte man nach Norwegen.

Katja hatte Teig mit heruntergebracht und zwei Stöcke mit geschälten Spitzen, um die sie den Teig rollten, um ihn über dem Feuer zu rösten. Der Teig war süß und schmeckte nach Hefe.

»Mir ist gar nicht nach Essen«, sagte Katja.

»Aber du hast es doch extra geholt.«

»Schön«, sagte Katja.

Sie drückten den Teig leicht an, so dass er nicht herunterfiel, und hielten die Stöcke dicht über die Glut. Sie passten auf, dass die Flammen den Teig nicht verbrannten, und beobachteten den Feuerschein auf dem Wasser.

»Bald kommt der Mond raus«, sagte Katja.

René sah über die Bucht hinweg zu den Linien, die das Land auf der anderen Seite markierten. Die Linien hoben sich scharf gegen den Himmel ab. Sie wusste, dahinter kam jeden Moment der Mond hoch, denn auch solche Dinge wusste man beim zweiten Mal.

»Ich weiß«, sagte sie vergnügt.

»Du weißt alles«, sagte Katja.

»Hör doch auf.«

»Ich kann nichts dafür«, sagte Katja. »Du weißt alles. Und ich weiß alles. Man hat uns alles beigebracht. Das ist das Unglück. Wir sind hier nur zwei Figuren, die die Arschkarte gezogen haben.«

René sagte gar nichts.

»Was wissen wir eigentlich nicht? Wir haben nichts neu erfunden. Wir können nichts neu erfinden, weil alles schon da ist. Wie diese blödsinnigen Hymnen. Die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.«

»Sei still«, sagte René. »Sei einfach still.« Und dann: »Da kommt er.«

»Klar kommt er. Was denn sonst.«

Sie saßen auf der Decke, ohne sich zu berühren, und sahen zu, wie der Mond aufging.

Vor wenigen Tagen, dachte Katja, nachdem sie den Schlafsack schon eine Weile geschlossen und im Dunkeln gelegen und gelauscht hatten, wie der Wind gegen die Zeltwand des Tipis schlug, hatte René ihr das Shirt hochgeschoben und sie auf den Rücken gedreht, das Gesicht sehr nah. Sie hatte nach ihren Brüsten gegriffen und sie gestreichelt, lustvoll, fest, und langsam in eine schmerzhafte Erregung hineingebracht. Und Katja hatte sich widersetzt. Sie hatte René nicht nachgegeben, diesmal nicht, die das noch angespornt hatte, die heftiger geworden war, ihre Handgelenke festgehalten und ihr Dinge ins Ohr geflüstert hatte, von denen sie wusste, dass sie sie beide erregten.

Mein Mädchen, hatte René gesagt, mein silbernes Mädchen. Und obwohl es ein Missverständnis war, hatte Katja geschwiegen. Obwohl es weniger mit Katja zu tun hatte, als damit, wer Katja nicht war. Es hatte mit jeder anderen möglichen Person mehr zu tun als mit ihr, hatte mit allen außer der Einzigen zu tun, die in dieser Nacht mit René im Tipi gewesen war. Mit nichts hatte es etwas zu tun, dachte Katja, und dennoch hatte sie es dabei belassen.

Hatte nachgegeben.

Hatte sich zurückgelegt und nach passenden Bildern gesucht und flüsternd geantwortet, es sei egal, wie herum sie es hielten, es spiele keine Rolle und ändere auch nichts, und nur das Rascheln war zu hören gewesen, mit dem das Laken an der wasserdichten Außenschicht des Schlafsacks rieb. René hatte sie geküsst und dann heftig und gekonnt gevögelt, bevor sie übergangslos und ohne Slip neben ihr eingeschlafen war.

Katja hatte dagelegen, ohne zu schlafen. Ihr Körper sperrte sich. Er sperrte sich an Stellen, an denen Renés Hände zugefasst hatten, dort, wo Renés Hände nicht hätten sein sollen, nicht so, anders, fass mich anders an, bitte, mach, die Katja bisher immer umgedeutet hatte, heimlich, ohne René einzuweihen. Dazu fehlte ihr der Mut oder die Gelegenheit. Katja hatte dagelegen und gewusst, dass sie nicht schlafen konnte, dass sie nie wieder würde einschlafen können, jedenfalls nicht, solange sie in ihrer Vorstellung Renés Hände in andere Bewegungen hineinzwang und an einen Körper dirigierte, den es nicht gab.

Die Anstrengung machte sie ungerecht.

Auch im Sommer vor einem Jahr hatten sie die erste Nacht in einem Tipi im Camp verbracht. Neben der Feuerstelle, die Reißverschlüsse ihrer Schlafsäcke offen. René hatte gesagt Mein geliebtes Mädchen und sich mit ihrem schönen Gewicht auf sie gelegt, alles war genauso passiert, und es hätte eine Warnung sein sollen. Aber die Hände, an die sie schon gewöhnt war, die fliegende Zärtlichkeit und der überm Feuer im stählernen Outdoorkännchen gebraute Espresso am Morgen hatten die Anstrengung weggewischt, die Katjas Haut dieses Jahr spannte. Das Kopfteil ihres Schlafsacks wurde nass. Aber sie weinte nicht. Sie weinte nie, das gehörte nicht zur Ausstattung. Sie machte nur den Mund weit auf, bis ihr Kiefer taub wurde. Blieb still. Sie lag da und hörte den Wind gegen die Außenhaut des Tipis schlagen, und sie hörte René flüstern Katja, Katjuscha, dein Haar, es leuchtet im Dunkeln wie Silbergras.

»Was redest du für ein Zeug«, sagte René. »Was ist denn eigentlich los?«

»Ich weiß nicht.«

»Natürlich weißt du’s.«

In all den Jahren, in denen Katja fünf- oder sechsmal verliebt gewesen war, war sie nie so verliebt gewesen wie in René.

»Nein, wirklich nicht.«

»Los. Sag’s.«

Katja sah weiter auf den Mond, der über die Hügel auf der anderen Seite hinaufkam. »Es macht keinen Spaß mehr.«

Der Mond war schlagartig da, gleißend stand er über den Baumwipfeln.

»Es macht keinen Spaß. Überhaupt nichts mehr.«

René saß da und wandte ihr den Rücken zu, und Katja sah Renés Rücken an. Der neongrüne Schriftzug leuchtete auf der Schwimmweste, die René wegen der Kälte, die vom Boden kam, nicht abgelegt hatte. Hemingway. Wäre es heller gewesen, hätte das Wasser den Namen als vielfache Spiegelung zurückgeworfen.

»Mir ist, als ob alles in mir weg ist.«

René sagte nichts.

»Jetzt weißt du’s. Mehr gibt es nicht zu sagen.«

René drehte sich zu ihr um. Ihr Gesicht lag im Schatten, überblendet vom Mond.

»Sag schon.«

»Gut. Ich kann’s versuchen«, sagte Katja, und es kam ihr vor, als wäre der Gedanke dagewesen, bevor sie ihn gedacht hatte. »Es ist wie bei einem langen Orgasmus. Wie bei einem Orgasmus, der gleichzeitig kurz davor und weit über der Grenze ist und den du versuchst, immer weiter auszudehnen. Und an dem Punkt, wo er explodieren müsste, wo mit einem Mal alles aufgehen müsste, wo sich eine Logik herstellen müsste, irgendeine Art von Körperlogik, in dem Moment ist er plötzlich weg. Als ob der Mechanismus aussetzt. Ich weiß nicht, René. Ich kann’s nicht erklären –.«

Sie blickte weiter auf den Schatten vor sich.

»Macht Liebe nicht trotzdem Spaß?«, fragte René.

»Nein«, sagte Katja. »Nicht so. Nicht, wenn wir nicht einmal wissen, wie wir’s anders machen sollen. Das wissen wir nicht. Auch wenn wir’s vielleicht ahnen. Aber wir kriegen es nicht hin. Und das wäre das Einzige, was sich zu wissen lohnte.«

»Es macht keinen Spaß?«, fragte René noch mal.

»Nein«, sagte Katja.

René stand auf. Katja saß da, den Kopf in die Hände gestützt.

»Ich nehme das Boot«, sagte René in die Richtung, wo Norwegen lag. »Du wirst mit den anderen weiterfahren müssen.« Und weil sie wussten, dass in den Booten kein Platz für eine dritte Person war, fügte sie hinzu: »Oder zu Fuß zurückgehen.«

»Gut. Ich helfe dir, das Boot umzudrehen.«

»Ist nicht nötig«, sagte René und wartete, bis Katja den hinteren Holm angefasst hatte, weil es unmöglich war, das Boot allein umzudrehen.

»Hab ich dir schon gesagt, dass du einen schönen Nacken hast«, sagte Katja leise.

René nahm eines der Paddel, die sie vorhin ins Gras geworfen hatten. »Nacken ist ein hässliches Wort. Und unpassend für eine so komplexe Stelle am Hals.« Sie schob das Kanu ins Wasser und trieb auf das mondbeschienene Wasser hinaus.

Katja ging zurück und legte sich auf die Decke neben dem Feuer. Sie konnte René auf dem Wasser paddeln hören.

In Ufernähe erkannte sie Wurzelschatten, die sich vom Himmel abhoben. Die Wurzeln begannen über der Erde und reichten an steilen Stellen bis auf den Grund des Sees. Im letzten Jahr war sie getaucht, um herauszufinden, wie tief die Wurzeln hinunterführten. Sie waren mit einem Drahtgeflecht verwoben, das mit Steinen beschwert war, damit das Steilufer durch den Angriff der Wellen im Herbst nicht ins Wasser hinein weggeschwemmt wurde. Sie hörte René jetzt weit draußen paddeln. Und sie fürchtete, sie würden so weitermachen, das Boot gegen die Wellen gestellt, die sie zurücktrugen zu Orten, an denen sie nie gewesen waren und die sie doch als ihre Vergangenheit erkannten.

Katja lag da, während sie hörte, wie jemand vom Plateau, wo sie zu singen aufgehört hatten, den Pfad zwischen den Bäumen hindurch herunterkam. Es war die Scout.

»Wo ist sie?«

»Weg«, sagte Katja. »Was sonst.«

»’ne Szene gehabt?«

»Nein. Wir hatten keine Szene.«

»Was ist los?«

»Lass mich ein bisschen allein, ja.«

Die Scout nahm einen der Stöcke, an denen der Teig inzwischen braun und knusprig geworden war und ging hinüber, um die Boote zu checken.

Als Katja René draußen auf dem See nicht mehr hören konnte, dachte sie, dass bei so einem Mond ein Ufer wie das andere aussah. Sie waren alle gleich. Das undurchdringliche Schwarz dichtstehender Fichten, eines ungeheuren Fichtenbestands, zu den Wipfeln hin fahl werdend, umschloss in allen Richtungen den kilometerbreiten See.

Der weiße Felsen

Sequoia National Park, Kalifornien, USA

Sie hatten ein Zimmer in der Ponderosa Lodge gebucht.

Es war ein geräumiges Zimmer mit zwei großen Betten und einem Balkon. Dicht vor dem Fenster standen Sequoias. Sie waren nicht bis zu den Wipfeln zu sehen, dazu waren die Bäume zu hoch, dickstämmige, alte Riesen, deren rotbraune Borke wie Rehfell aussah. Die Bäume waren so berühmt, dass man das Gebiet, in dem sie in großer Zahl wuchsen, zum Nationalpark erklärt und nach ihnen benannt hatte.

Die Eingänge zum Park waren mit roten Pfosten und einer Schranke gekennzeichnet, die um diese Jahreszeit offen stand. Schilder warnten vor den Gefahren der Wildnis. Die Besucher wurden daran erinnert, dass sie den Park lebend verlassen wollten, und deshalb aufgefordert, achtsam zu sein. Emily hatte sich darüber lustig gemacht. Ging es nicht meistens darum, unbeschädigt wieder herauszukommen, aus einem Auto, einem Bett, einer Krankheit, einem Traum? Ging es nicht, solange man lebte, darum, aus dem Leben unversehrt hervorzugehen?

Leigh hatte gesagt, dass es solche Schilder vor jedem Nationalpark gab. Sie markierten die Grenze zwischen dem, was die Menschen als natürlich ansahen und der eigentlichen Natur, waren aber im Grunde nur ein Barometer. Die Dramatik auf den Tafeln zeigte den Grad der menschlichen Angst vor der Wildnis an, die je nach Saison variierte, und hatte mit wirklichen Gefahren des Lebens nichts zu tun. Emily nickte, denn Leigh hatte in diesen Dingen mehr Erfahrung als sie.

Sie hatten das Mietauto vor der Lodge geparkt und ihr Zimmer bezogen. Es war zwei Uhr mittags, Tom noch nicht da. Er hatte Leigh vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt, und Leigh hatte sie ausgedruckt, und jetzt lag der Zettel auf dem Nachttisch.

»Ich werde in der südlichen Sierra sein. Nimm dir eine Landkarte mit und folge Route 190 von Porterville aus Richtung Osten, durch Springville, bis du oben auf dem Berg bist. Ich habe in meiner Hütte keinen Handyempfang, auch kein Festnetz, aber in der Ponderosa Lodge kann dir jeder den Weg beschreiben oder mir Bescheid geben. Freitag würde gut passen. Du willst auf keinen Fall im Dunkeln zurückfahren, also denk dran, dass du übernachten musst. Es gibt einen Zeltplatz in der Nähe, die Ponderosa Lodge hat Zimmer und auch das Mountaintop B&B.«

Emily setzte sich aufs Bett. »Er scheint freundlicher zu sein, als ich dachte.«

»Er ist arrogant. Aber wenn er in Form ist und ein paar seiner berühmten Antworten gibt, dann ist die Arbeit so gut wie geschrieben.« Leigh stand am Fenster und besah sich den Balkon aus grobbehauenen Holzbalken und die zusammengeklappten Liegestühle an der Wand. Emily fing an, ihre Tasche auszupacken.

»Du weißt also schon, was er sagen wird.«

»Ab einem bestimmten Punkt sagt er immer dasselbe.«

Emily nahm die Flipflops aus der Tasche und zog die Turnschuhe aus, die sie auf der Fahrt getragen hatte. Ihr Schlafshirt legte sie auf ein Bett. Es gab zwei einzelne Betten, sich selbst teilte sie das hintere zu und Leigh das Bett am Fenster.

»Wichtig ist, dass er es mir sagt. Wenn er mir auf meine Fragen dieselben Antworten gibt, sind es schon andere Antworten«, sagte Leigh und verließ das Zimmer, um noch einmal hinüber zum Restaurant zu gehen. Es war ein robustes Bergrestaurant, eine Gaststube mit wuchtigen Holztischen, grob gehobelten Bänken und einer langen Theke, die gleichzeitig als Rezeption diente. Dahinter standen jede Menge Whisky- und Tequilaflaschen, die davon zeugten, dass weder Mexico noch Texas weit entfernt waren. Neben das Flaschenregal hatte jemand zur Aufmunterung der Gäste ein handbeschriebenes Stück Pappe an die Wand geklebt. If all else fails, there is always delusion.

Emily nahm die Handtücher von den Betten. Sie waren von der gleichen braunen Farbe wie die Bezüge der Bettdecken, die straff über den Matratzen festgesteckt waren. Im Zimmer war es trotz der grellen Sonne halbdunkel. Emily trug die Handtücher ins Bad, und dann kam Leigh zurück und sagte: »Er ist schon da« und suchte hastig die Sachen zusammen, den Schreibblock, auf dem die Fragen notiert waren, die beiden Bücher, um notfalls Zitate nachschlagen zu können, das kleine Aufnahmegerät und den Schal, der auch bei den anderen Interviews dabeigewesen war.

»Der ist zu warm«, sagte Emily. Sie hatte sich wieder aufs Bett gesetzt, das jetzt Leighs Bett war. »Draußen sind fast dreißig Grad.«

»Ich weiß. Ich trage ihn ja nicht, um mich vor Kälte zu schützen. Überhaupt sollten Klamotten weniger der Meteorologie entsprechen. Die Funktionen solcher Dinge wie Kleidung, und nicht nur der Kleidung, sollten viel öfter außer Kraft gesetzt werden. Ich glaube, man muss sie anders gebrauchen.«

»Dreißig Grad und Schal?«, sagte Emily. »Tom wird dich entweder für krank oder für verrückt halten. Das ist es, was ich glaube.«

Leigh sah sie an. »Ich such uns einen Schattenplatz.«

Emily war gern mit Leigh unterwegs. Sie zog gern mit ihm freitags in Culver City durch die Bars, bis es hell wurde und sie auf den Treppenstufen vor seinem Haus Nachos zum Frühstück aßen, und jetzt wäre sie gern mit ihm hier allein gewesen.

Das Zimmer war eng und still ohne Leigh. Unter dem grellen Licht von draußen schien es zu schrumpfen. An der Decke bewegten die hölzernen Flügel eines Ventilators die Luft. Sie drehten sich langsam. Außerhalb ihres Radius ließ die Bewegung nach, und auf der Höhe von Emilys Kopf stand die Luft schon wieder still. Emily sah hinaus. Die Bettdecke unter ihren Fingern fühlte sich an wie ein Brett.

Sie hatte Leigh in diesem Frühjahr kennengelernt. Es war ein langweiliges Frühjahr gewesen, zweites Semester Biologie, und ihr waren merkwürdige Dinge durch den Kopf gegangen, unklare Dinge, für die sie keine Erklärungen fand. Dabei war sie nicht schlecht im Denken, sie war die Hellste an der ganzen Uni, behauptete ihre Freundin Faye, mindestens, und in der endlosen Zeit, die sie in diesem Frühjahr hatte, dachte sie darüber nach, ob sie aus der falschen Richtung an die Dinge heranging. Als das nicht half, versuchte sie sich abzulenken. Sie ging auf Partys, sie probierte Haschisch und eine teure Designerdroge, die sie für den Rest der Nacht in einen erstarrten Körper sperrte, und belegte zusätzlich Kurse in European Studies und amerikanischer used-upness of certain forms, replenishment of Literatur. Obwohl die Dringlichkeit des Ungeklärten nachließ, blieb das Gefühl, etwas zu verpassen, das Gefühl, ihr würde etwas Wesentliches entgehen. Das beunruhigte Emily. Es machte sie nervös wie offene Schranktüren.

Draußen flackerte das Licht. Die Kronen der Bäume waren so dicht, dass die Sonne, vom Laubwerk gesiebt, in flirrende Teilchen zerfiel. Ein paar Blätter wehten über die Holzbohlen des Balkons, Herbstblätter vom letzten Jahr. Als Emily die Tür aufmachte, fielen die Liegestühle polternd zu Boden. Sie blockierten die Balkontür. Durch den schmalen Spalt zwängte sie sich hinaus, blieb aber mit dem Flipflop an der Schwelle hängen und stieß sich am Metall den kleinen Zeh.

Im Wasser, das ihr in die Augen schoss, verschwammen die Bierbänke vorm Haus.

Sie hörte Leigh unten und dann Tom, der lachte. Es klang gemein. Aber dieser Eindruck konnte vom Schmerz kommen, der ihr durch den Fuß zuckte. Zu sehen waren die beiden nicht. Sie saßen weiter drüben, vor dem Eingang zum Restaurant, und dorthin war die Sicht durch eine Blende verdeckt.

Der Zeh schwoll an. Emily überlegte, eine der scheußlichen Decken vom Bett zu reißen und sich eine Stelle zwischen den Bäumen zu suchen, auf der sie die Decke ausbreiten und sich ausruhen konnte auf dem knisternden Boden aus Zweigen, trockenen Gräsern und Laub, auf diesem spröden, rissigen Grund, in dem sich die riesigen Bäume mit solcher Leichtigkeit hielten, als hätten sie kein Gewicht, als würden sie schweben, als wäre die sichtbare Verbindung zum Boden nur dazu da, die Logik nicht zu stören, niemanden zu verwirren, weil es nun einmal üblich war, dass Bäume in der Erde wurzelten. Diese hier schienen das nicht nötig zu haben. Emily fiel ein, dass sie Leigh davon erzählen musste. Leigh würde das gefallen.

Zu Beginn des Semesters hatte er in einem schlechtbesuchten Seminar gesessen. Er trug eine ausgebeulte Jeans, ein Jackett, das an den Schultern überstand, im Kurzhaarschnitt eine Sonnenbrille mit runden Gläsern. Emily hatte das Bedürfnis gehabt, in seiner Nähe zu sein. Sie kannte ihn nicht. Sie hatte diesen Studenten noch nie gesehen. Als sie auf seinen Tisch zusteuerte, schaute er auf, gelassen, ohne zu lächeln, sah sie an, a stop the mind makes between uncertainties, schoss es Emily durch den Kopf. Er machte keine Anstalten, mit ihr zu reden, schob nur die Bücher, die auf dem Tisch ausgebreitet waren, mit dem Arm auf seine Hälfte. Aber seit Emily neben ihm saß, war sie nicht länger beunruhigt.

Sie nahm ihren Sommerhut vom Bett, einen geflochtenen Mexikanerhut mit breiter Krempe, der einmal teuer gewesen war, und ging nach unten. Der Hut war ausgefranst. Das Stroh stand an den Rändern in der Luft.

Als Emily den Parkplatz überquerte, um dem Wanderweg zu folgen, der zu den ältesten Sequoias führte, kamen Motorradfahrer die Bergstraße hinauf. Zuerst war es ein Motorradfahrer, der in den Parkplatz einbog. Er war ganz in Schwarz. Nur Lenker und Auspuff seines Motorrads glitzerten in der Sonne. Dann kam der Zweite, und schließlich wurden es immer mehr, bis der gesamte Parkplatz unter dem Druck der Motoren dröhnte und Emily von den Maschinen umzingelt war.

»’N Burger und ’n Kaffee«, rief der Anführer der Motorradgang und setzte den Helm ab. »Vorher kriegt ihr mich nicht mehr in den Sattel. Mein Arsch tut höllisch weh.«

Auf dem gleißenden Asphalt, der durch die Hitze der Motoren zusätzlich aufgeladen wurde, schmolz die Luft und brannte auf Emilys nackten Füßen. Ihr Zeh fing wieder stärker zu schmerzen an. Die Motorradfahrer parkten vor dem Gasthof. Schwere, ausladende Fahrzeuge, lederbestiefelte Füße, wuchtige Jacken. Sie umgab ein satter, geerdeter Dunst.

»He, Roland«, rief ein Bärtiger. »Hast du die Kleine zum Lunch dazugeordert?«

»’N Burger und ’n Kaffee«, sagte der Anführer. »Mehr ist in eurem Reisepaket nicht drin.«

»He, hör mal, du Pfennigfuchser. Ich nehm’ die Kleine gern auf ’ne Rundfahrt mit. Ich hab eh kein’ Bock, jetzt schon abzusitzen. Na, wie isses«, sagte der Bärtige zu Emily. Einige Fahrer hatten ihre Helme über die Rückspiegel gestülpt und kamen näher. »Lust, ’ne Runde mit Papa Bär zu drehen? Der sieht nur böse aus, für die Damen hat er sogar ’ne Sissibar.« Er streichelte die Lehne am Sozius seiner Harley.

»Nimm mal deinen Topf ab!«, sagte der Anführer. Eine Flamme schlug seinen Hals hoch in den ausrasierten Hinterkopf, sie entfuhr dem Maul eines bunten Drachen.

»Hat schon lange keine mehr ihre süßen Schenkel gegen das alte Leder gepresst«, sagte der Bärtige.

»He, Mann. Geh’s sachte an.«

»Ich sag doch nur, dass es lange her ist.«

Emily achtete darauf, Abstand zu den erhitzten Auspuffröhren zu halten.

»Ich mag Chopper.« Sie wedelte sich mit ihrem Hut Luft an die Beine. »Aber ohne Besatzung.«

Sie drehte sich um, und auch beim Umdrehen achtete sie darauf, nicht in die Nähe der heißen Krümmer zu geraten.

»Verkackt«, sagte der Mann mit dem Drachen.

Emily drängte sich an seinem Rückspiegel vorbei und ging hinüber zum Restaurant, sie machte nicht halt und setzte sich wie selbstverständlich neben Leigh.

»Was ist los?«, fragte Leigh.

»Nichts. Kann ich zuhören?«

»Tom, das ist Emily. Ist das okay für dich?«

»Tom ist nur eine Kurzform«, sagte Tom gelangweilt.

Leigh sah Emily an. »Ist alles in Ordnung?«

»Tom-Tom-Tom«, sagte Tom. »Das ist kein Name. Hatte ihn ändern wollen. Man kann in diesem Land alles ändern. Image, Namen, Haut, Nase. Wollte ihn ändern, und der ganze Scheißdreck, der sich um den alten Namen angelagert hat, sollte mit über Bord gehen. Hab’s aber nicht gemacht.«

Emily legte ihren Hut ab. »Haben die Biker eure Aufnahme gestört?«

»Das sind Götterboten, Emily«, sagte Tom. »Auf die alten Götter ist Verlass. Sonst rettet einen ja keiner mehr vor sich selbst.«

Tom war älter, als er sich kleidete. Obwohl er langsam, fast schläfrig sprach, machte er den Eindruck eines rastlosen, eines wie von einer Sehne durchzogenen Mannes.

»Ich war gerade dabei, Blödsinn zu reden, nicht wahr, Leigh«, sagte er. »Wir haben nur Blödsinn gequatscht, und das ist jetzt wenigstens nicht einwandfrei für die Ewigkeit digitalisiert.«

»Ich finde, Sie haben es ganz gut gemacht.«

Tom zog laut die Nase hoch. Er lehnte sich über die Tischplatte. »Wie hältst du’s denn mit den Göttern, Emily?«

»Gar nicht, solange ihre Boten Männer auf Motorrädern sind.«

»Die haben sich bloß verkleidet«, sagte Tom, wieder schläfrig. »Ohne ihre Verkleidung würden wir die gar nicht erkennen.«

»Heißt das, Sie haben zu einer Art Glauben gefunden?«, fragte Leigh und überprüfte das Aufnahmegerät, und Emily sah ihn an. Wie er da saß, so schön und überhaupt nicht verrückt oder krank mit seinem Schal. Seine Frisur war verwirbelt, und Emily wollte ihm durchs Haar fahren.

»Ich glaube zutiefst an alles, woran ich glaube«, sagte Tom. »Ich kann mich nur nicht immer dran erinnern.«

»Ich kann mich erinneren, dass ich das schon mal irgendwo von Ihnen gelesen habe«, sagte Emily, obwohl sie wußte, dass Leigh sich darüber ärgern würde. Es war das letzte Interview, das wichtigste für die Master-Arbeit, die von einem Stipendium in einen straffen Zeitplan gespannt wurde, aber sie machte weiter. Sie machte weiter, als wäre Tom an allem schuld, an ihrem pochenden Zeh, an den Motorradfahrern, die ihr den Spaziergang versaut hatten, und daran, dass sie nicht allein hier war, allein mit Leigh. »Im selben Wortlaut habe ich das schon mal gelesen.«

»Dann wird’s wohl stimmen«, sagte Tom.

»Sie haben ein paar provokante Sätze auswendig gelernt, und jetzt machen Sie sich nicht mal mehr die Mühe, die Fragen anzuhören.«

»Emily«, sagte Leigh.

»Wenn ich Ihre Geschichten lese, habe ich das Gefühl, alles ist von Anfang an festgelegt. Jede Ihrer Figuren wiederholt nur andere, die es schon tausendmal gegeben hat. In tausend anderen Geschichten. Sie reproduzieren die gleichen Gesten, den gleichen Sex. Macht Sie das an? Spekulieren Sie auf den Wiedererkennungseffekt? Gute Verkaufszahlen? Oder geilt es Sie auf, dass niemand dem Vorhersehbaren entkommt?«

Die Motorradfahrer zogen lärmend eine Bierbank in die Sonne, dampfende Stiefel lagen im Gras.

»Die einzige Hoffnung ist, dass wir eines Tages sterben«, sagte Tom nach einer langen Pause.

»Glauben! Sterben!«, rief Emily.