2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Marat, médecin aux écuries du comte d'Artois, et Danton, avocat, font connaissance à l'occasion de l'annonce du remplacement de M. de Brienne par Necker au poste de ministre des finances. Au cours d'un déjeuner, Marat raconte à Danton un épisode de sa jeunesse qui a bouleversé sa vie aussi bien moralement que physiquement. En Pologne, il fut le professeur de la belle comtesse Cécile Obinska dont il tomba amoureux fou. Devant son mépris, il lui fit prendre un narcotique et abusa d'elle. A la suite de quoi il fut roué de coups et laissé pour mort. Le chemin du retour en France fut long, semé d'embûches et les souffrances endurées le rendirent laid et méchant... Extrait : C'est bientôt passé ! s'écria Marat en se levant ; êtes-vous si peu philosophe, jeune homme, que vous mesuriez la douleur par le temps qu'elle dure, et non par le coup qu'elle frappe, par le fait, et non par les suites ? Mais, songez donc à cela si une douleur insupportable dure une seconde, elle dure une éternité ; et, lorsque cette douleur, insupportable déjà, laisse assez de sentiment pour que celui qui l'éprouve comprenne, tout en l'éprouvant, que la fin de la douleur est la fin de la vie, et quand, malgré cette douleur insupportable, pour prolonger sa vie, il voudrait prolonger sa douleur, vous ne croyez pas qu'il y ait là un intolérable supplice ?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

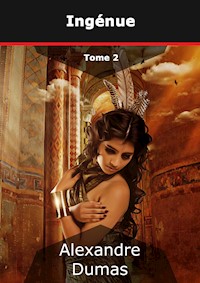

Ingénue

Pages de titreXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXLLILIILIIILIVLVLVILVIILVII - 1XLIX - 1LXLXILXIILXIIILXIVÉpilogue*1TablePage de copyrightAlexandre Dumas

Ingénue

Un amour interdit de Restif de la Bretonne

Tome 2

XXXI

Un aristocrate et un démocrate du Faubourg Saint-Antoine

Comme il était déjà tard lorsque l’abbé Bonhomme sortit de chez Rétif, et que, malgré cette nouvelle qu’il venait d’apprendre du repentir d’Auger, le romancier ne voulait point se hasarder avec sa fille dans les rues de Paris pendant l’obscurité, ce ne fut que le lendemain, vers midi, que Rétif se rendit chez le marchand de papiers peints, pour exécuter la promesse faite la veille à M. le curé de la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret.

Réveillon était en grande conférence avec un de ses voisins.

Les deux filles de Réveillon s’emparèrent d’Ingénue, et prièrent Rétif d’attendre que M. Santerre eût fini de causer avec leur père.

« Santerre le brasseur ? demanda Rétif.

– Oui, monsieur Rétif ; vous pouvez les entendre.

– Diable ! oui ; il me semble même qu’ils crient bien haut.

– Il en est toujours ainsi quand ils causent politique.

– Mais on dirait qu’ils se fâchent.

– C’est possible, attendu qu’ils ne sont du même avis sur rien ; mais, comme ils sont en relations d’affaires, ils ne se brouillent jamais sérieusement, et ils ont beau crier haut, cela ne nous inquiète pas. »

Rétif écoutait pendant ce temps ce qui se disait dans le cabinet de Réveillon.

« Ah ! ah ! murmura-t-il, ils parlent de l’affaire de M. Dubois, le chevalier du guet. Il y a là, en effet, matière à controverse.

– Il a bien fait, disait Réveillon, et je trouve qu’il s’est conduit en brave soldat, en bon serviteur du roi !

– C’est un gueux ! c’est un scélérat ! criait Santerre : il a fait tirer sur le peuple.

– Eh ! le peuple qui se révolte, disait Réveillon, ce n’est plus le peuple.

– Quoi ! parce que vous êtes riche, vous voulez garder pour vous seul le droit d’avoir une opinion et de la dire, et parce qu’on est pauvre, il faudrait tout souffrir sans jamais se plaindre ou se révolter un peu ! Allons donc !

– Je ne veux pas qu’on aille, malgré le roi et la loi, troubler le repos public, voilà ce que je dis.

– Réveillon ! Réveillon ! cria Santerre, ne dites pas de ces choses-là, mon ami.

– Que je ne dise pas ce que je pense ?

– Non, surtout devant vos ouvriers.

– Et pourquoi cela ?

– Parce qu’un jour ou l’autre, ils brûleront vos papiers, entendez-vous !

– Eh bien, si, ce jour-là, nous avons le bonheur d’avoir encore M. Dubois pour chevalier du guet, il viendra avec une escouade et fera tirer sur eux, comme il a fait tirer sur toute cette canaille du pont Neuf et de la place Dauphine. »

« Diable ! diable ! murmura Rétif, mon ami Réveillon est encore moins du mouvement que je ne croyais, et, s’il s’était trouvé comme moi et Ingénue au milieu des coups de fusil, s’il eût vu emporter les blessés, s’il eût compté les morts... »

Pendant que Rétif faisait à demi-voix cette réflexion, Santerre, qui n’était pas homme à avoir le dernier mot, criait plus haut qu’il n’avait fait encore :

« Ah ! vous appelleriez M. Dubois ? ah ! vous iriez chercher le chevalier du guet ? ah ! vous feriez tirer sur de pauvres diables sans défense ? Eh bien, je vous déclare, moi, qu’au premier coup de fusil, mes ouvriers seraient là pour prêter main-forte aux vôtres.

– Vos ouvriers ?

– Oui, et moi à leur tête, entendez-vous !

– Eh bien, c’est ce que nous verrions.

– Eh bien, c’est ce que vous verriez. »

En ce moment, la porte du cabinet s’ouvrit brusquement et bruyamment ; Réveillon et Santerre apparurent sur le seuil.

Santerre était fort rouge et Réveillon fort pâle.

Tous deux donnèrent du nez contre les trois jeunes filles, assez inquiètes de la scène qu’elles venaient d’entendre, et contre Rétif, qui faisait semblant de n’avoir pas entendu.

« Bonjour, cher monsieur Rétif, dit Réveillon.

– Ah ! monsieur Rétif de la Bretonne », dit Santerre en souriant au romancier du haut de sa taille d’athlète.

Rétif s’inclina, très heureux d’être connu de M. Santerre.

« Un écrivain patriote, lui ! » continua le marchand brasseur.

Rétif salua encore.

Santerre s’approcha et lui serra la main.

Pendant ce temps, Réveillon, comprenant que tout ce qui venait d’être dit dans son cabinet avait été entendu, Réveillon saluait Ingénue d’un air embarrassé.

« Vous nous avez entendus ? dit Santerre riant en homme convaincu que, défendant une bonne cause, il pouvait répéter devant tous ce qu’il avait dit en tête à tête.

– Dame ! vous parliez assez haut, monsieur Santerre, répondit la plus jeune des filles de Réveillon.

– C’est vrai cela, dit Santerre avec sa grosse voix et son gros rire – car il avait déjà perdu toute animosité de la discussion – c’est ce diable de Réveillon qui en est encore à Henri IV ! Il approuve le gouvernement dans tout ce qu’il fait, et il attend chaque matin la poule au pot.

– Le fait est, dit Rétif, jaloux de se concilier du premier abord le marchand brasseur, personnage d’une influence notoire ; le fait est que, l’autre soir, il y faisait chaud près de la statue de Sa Majesté Henri IV !

– Ah ! ah ! vous étiez donc là, monsieur Rétif ? demanda Santerre.

– Hélas ! oui, Ingénue et moi... N’est-ce pas, Ingénue ?... Nous avons même failli y rester.

– Eh bien, dit le brasseur, vous entendez, mon cher Réveillon, M. Rétif était là avec sa fille.

– Après ?

– M. Rétif et sa fille ne sont ni de la canaille, comme vous le disiez tout à l’heure, ni des ennemis du repos public.

– Eh bien, quoi ? Ils ne sont pas morts ! et puis, ils seraient morts, tant pis ! pourquoi étaient-ils là, au lieu d’être chez eux ? »

Il n’y a rien de tel que les modérés pour faire des raisonnements féroces.

« Oh ! oh ! dit Santerre avec son gros et logique bon sens, vous leur reprochez de se promener dans Paris, à ces pauvres bourgeois de Paris ? Voyons, maître Réveillon, vous qui visez à être électeur, soyez donc un peu plus patriote, que diable !

– Eh ! corbleu ! s’écria Réveillon piqué au vif pour la seconde fois – car si, la première, on l’avait menacé dans ses intérêts, la seconde, on venait de l’égratigner dans son amour-propre –, je suis aussi bon patriote que qui que ce soit au monde, mon cher Santerre ; mais je ne veux pas de bruit, attendu qu’avec du bruit, pas de commerce !

– C’est cela, dit Santerre, à merveille ! faisons une révolution, mais ne déplaçons personne et ne dérangeons rien. »

Et il prononça ces paroles avec ce flegme railleur qui constitue l’un des caractères les plus saillants de l’esprit français.

Rétif se mit à rire.

Le brasseur, se sentant soutenu, se tourna du côté de Rétif.

« Enfin, je vous en fais juge, vous qui y étiez, dit-il, on prétend qu’il y a eu trois cents personnes tuées.

– Pourquoi pas trois mille ? dit Réveillon, un zéro de plus ou de moins, ce n’est pas la peine de s’arrêter à cela. »

La figure de Santerre prit une certaine gravité dont on n’eût pas cru capable cette physionomie vulgaire.

« Mettons-en trois seulement, dit-il. La vie de trois citoyens vaut-elle moins que la perruque de M. de Brienne ?

– Certes, non ! murmura Réveillon.

– Eh bien, répéta Santerre, je vous dis, moi, que trois cents citoyens ont été tués, et que beaucoup ont été blessés.

– Bon ! dit Réveillon, voilà que vous appelez cela des citoyens ! une foule de gens sans aveu qui s’étaient portés au logis du chevalier Dubois pour piller ! On les a fusillés, et l’on a bien fait, je l’ai déjà dit, et je le répète.

– Eh bien, mon cher Réveillon, deux fois au lieu d’une, vous avez dit une chose qui n’est point exacte : vous savez bien que des gens très comme il faut ont été victimes de cette échauffourée... N’est-ce pas, monsieur Rétif ?

– Pourquoi me demandez-vous cela, à moi ? fit Rétif.

– Mais, dame ! répondit naïvement Santerre, parce que vous venez de dire que vous étiez là. »

Rétif commençait à être fort embarrassé de la tournure que prenait la conversation, et de l’intérêt qui s’y attachait.

« Ah ! fit une des filles de Réveillon, vous dites qu’il y a eu des victimes parmi les gens honnêtes ?

– Parbleu ! dit Santerre, pourquoi pas ? Les balles sont aveugles, et la preuve, c’est qu’on cite... »

Rétif se mit à tousser très fort.

« D’abord, dit Santerre, on cite une femme de président, qu’une balle a tuée roide...

– Pauvre femme ! dit mademoiselle Réveillon.

– On cite un gros marchand drapier de la rue des Bourdonnais... »

Rétif respira.

« On cite...

– Beaucoup, beaucoup d’honnêtes gens ! » se hâta de dire Rétif.

Mais Santerre n’était pas homme à se laisser couper ainsi la parole.

« On cite, dit-il d’une voix éclatante, pour couvrir la toux sèche et opiniâtre de Rétif, on cite jusqu’à des aristocrates !

– En vérité ?

– Ainsi, par exemple, un page... »

Rétif devint rouge à faire rire, Ingénue pâle à faire peur.

« Un page ? murmura-t-elle.

– Oui, oui, un page, dit Santerre, et de M. le comte d’Artois, encore.

– Pardon, de M. le comte de Provence ! se hâta de dire Rétif étouffant dans ses paroles un faible cri poussé par sa fille.

– On m’a dit d’Artois, reprit Santerre.

– On m’a assuré Provence, insista le désolé Rétif avec un grand effort de courage qu’il puisait dans cette pâleur d’Ingénue, suspendue sans haleine aux lèvres des deux interlocuteurs et près de s’évanouir ou de revivre, selon que l’un des deux semblait avoir le plus raison.

– Artois ou Provence, peu importe, dit enfin Santerre ; toujours est-il que ce jeune page est un peu aristocrate.

– Bah ! bah ! bah ! fit Réveillon, Rétif dit Provence, Santerre dit d’Artois ; vous voyez bien qu’on ne s’entend pas... Est-il même bien sûr que ce soit un page ?

– Mais justement ! c’est qu’on n’en est pas même bien sûr, dit Rétif, tout restauré par ce secours inattendu qui lui arrivait.

– Oh ! par exemple, dit Santerre, halte-là, messieurs ! c’est un page et bien un page.

– Bon ! comment le savez-vous ? dit Réveillon.

– Oui, comment le savez-vous ? répéta Rétif se raccrochant à toutes les branches.

– Oh ! d’une façon bien simple : c’est mon ami Marat qui le soigne ; on l’a rapporté aux écuries d’Artois, et Marat, qui est plein d’humanité, lui a même cédé sa chambre.

– Mais, dit Réveillon, est-ce M. Marat lui-même qui vous l’a dit ? »

Quant à Rétif, il n’osait plus ouvrir la bouche.

« Non, répondit Santerre, la vérité avant tout ! non, ce n’est point Marat qui me l’a dit ; mais c’est Danton, qui le tenait de la bouche même de Marat.

– Qu’est-ce que c’est que cela, Danton ?

– Un avocat aux conseils du roi... Vous ne direz pas que celui-là est de la canaille, quoique ce soit un patriote.

– Eh bien, quand il y aurait un page blessé, dit Rétif, qui, tout en ayant l’air de mêler son mot à la conversation, répondait à sa fille, et non à Santerre ; il y a plus de cent pages à Paris ! »

Mais Ingénue n’entendait pas ce que disait son père.

« Blessé ! murmura-t-elle, il n’est que blessé ! »

Et elle respira ; seulement, ses joues gardèrent un reste de cette pâleur qui les avait envahies un instant, et dont s’étaient aperçues mesdemoiselles Réveillon ; car les jeunes filles s’aperçoivent de tout.

« Vous voyez donc, continua Santerre, qu’il ne faut pas venir nous dire ici qu’on a bien fait de tirer sur le peuple, car, de deux choses l’une, ou l’on est aristocrate, et vous voyez que plusieurs de ceux-là ont été atteints, ou l’on est patriote, et, incontestablement, les ravages ont été très nombreux dans nos rangs ! »

Le dilemme était si fort, que Réveillon ne répondit pas ; la discussion paraissait donc close ; mais, de peur qu’elle ne le fût pas, Rétif se hâta de détourner la conversation, en la poussant dans une autre voie.

« Cher monsieur Réveillon, fit-il, il faut pourtant que je vous dise pourquoi je suis venu chez vous.

– Mais, répondit le marchand de papiers peints, comme d’habitude, j’espère ; pour nous faire une visite, et demeurer à dîner avec nous.

– Non pas ; mon voyage a aujourd’hui un but spécial : je viens vous demander une faveur.

– Quelle faveur ?

– Vous savez l’odieux guet-apens dont ma fille et moi aurions certainement été victimes sans le secours de vos braves ouvriers ?

– Oui, oui, pardieu ! mes ouvriers ont même rudement frotté un de ces mauvais aristocrates dont vous parliez tout à l’heure, mon cher Santerre... Racontez donc cela au voisin, Rétif. »

Rétif ne demandait pas mieux, il raconta l’histoire avec tous les embellissements que son imagination de romancier put y ajouter.

Le récit impressionna vivement Santerre.

« Bravo ! s’écria-t-il à l’énumération des coups qui avaient plu sur les agresseurs. Oh ! mais c’est que, lorsqu’il s’en mêle, le peuple frappe dur !

– Eh bien, voyons, qu’est-il résulté de tout cela ? demanda Réveillon. Est-ce que l’on vous inquiète ? est-ce que M. le comte d’Artois se remue ?

– Non, répondit Rétif, celui qui se remue, au contraire, c’est le coupable.

– Alors, s’il se remue, dit Santerre en riant de son gros rire, je ne connais qu’une chose, moi : il faut l’achever !

– Inutile, répondit Rétif.

– Comment, inutile ?

– Oui, il se repent, et il passe dans notre camp avec armes et bagages. »

Et, là-dessus, comme pendant à la première histoire, Rétif raconta toute la palinodie d’Auger.

Il fut écouté au milieu d’un silence plein de sympathie ; ce n’était pas peu de chose, à cette époque, que le dévouement d’un homme tel qu’Auger pour le peuple, surtout lorsque, à sa vertu d’homme dévoué, il ajoutait le titre de transfuge.

Santerre éclata en transports de joie.

« Voilà, dit-il, un brave homme, cordieu ! quel repentir ! qu’il rachète bien la faute ! et comme le prince aura été furieux lorsqu’il aura su cela !

– Je vous le laisse à penser, dit Rétif.

– Mais ce n’est pas tout, continua Santerre, il faut que ce brave homme soit récompensé. Comment l’appelez-vous ?

– Auger, monsieur Santerre.

– Eh bien, voyons, que peut-on faire pour lui ? demanda le brasseur dans les élans de sa joie patriotique.

– C’est ce que j’allais avoir l’honneur de vous dire, reprit Rétif. Tout à l’heure, je vous racontais que le pauvre garçon avait déserté avec armes et bagages ; eh bien, non, au contraire, il a déserté sans armes et sans bagages ; car l’honnête garçon n’a rien voulu prendre de ce qui lui appartenait chez le prince ! Donc, il est pauvre ; donc, il a faim ; donc, il veut travailler et recevoir complet le baptême du patriotisme !

– Bravo ! s’écria Santerre applaudissant la phrase arrondie et redondante de Rétif ; bravo ! ce gaillard-là ne doit pas mourir de faim ; je l’adopte, moi !

– Vrai ? dit Rétif.

– Je le prends comme ouvrier, continua Santerre : je lui fais gagner un écu par jour, et je le nourris. Cordieu ! la belle affaire que cela fera dans le faubourg ! comme les aristocrates vont grogner ! »

À ces mots de Santerre, Réveillon sentit quel rôle inférieur il jouait, et il résolut de reprendre un peu le dessus, qu’il avait perdu dans cette affaire.

Santerre l’écrasait, et un vernis d’incivisme n’était pas flatteur à porter dans le faubourg.

« Là là ! dit-il en se rappelant tout à coup la sinistre prédiction que venait de lui faire Santerre à propos de ses papiers peints ; comme vous vous échauffez !

– Oh ! c’est que je ne suis pas un tiède, moi ! dit Santerre.

– Mais, mon cher, entendons-nous un peu, reprit Réveillon, je ne suis pas plus tiède que vous lorsqu’il s’agit de faire acte d’homme de bien, et, pour vous le prouver, quoique je n’aie besoin de personne, c’est moi qui prends Auger, et qui l’installe dans ma maison. »

Rétif se retourna vers Réveillon, souriant et enchanté : on mettait l’enchère sur sa proposition.

« Point du tout ! dit Santerre ; vous avouez que vous n’avez besoin de personne, et, moi, dans ma brasserie, j’ai de l’ouvrage pour cent ouvriers encore.

– Et moi donc, reprit Réveillon enchérissant sur Santerre, est-ce que, tous les jours, malgré la misère du temps, je n’embauche pas une quantité de malheureux ? D’ailleurs, il me semble que c’est à moi que s’adressait M. Rétif. »

Rétif s’inclina en signe d’adhésion.

« Puis il me semble encore, continua Réveillon, que, s’il y a une préférence à avoir, c’est pour le plus ancien ami. »

Rétif prit la main de Réveillon, et la serra tendrement.

« D’accord, fit Santerre ; mais, entre nous, mon voisin, puisque c’est un ennemi des aristocrates qu’il s’agit de loger, je crois que sa place est plutôt chez moi que chez vous.

– Bah ! fit le marchand de papiers, et quel est donc celui de nous qui a fait administrer à Auger la superbe volée qui a tué son compagnon, et qui a failli le tuer lui-même ? Voyons, monsieur Rétif, le curé a-t-il dit que le compagnon était mort, oui ou non ?

– Il a dit qu’il était mort.

– Je cède, dit Santerre, vaincu par ce dernier argument. Vous avez raison d’être patriote ou de faire semblant de l’être, cela ne peut pas nuire. »

Et il accompagna ces mots d’un regard qui les commentait significativement.

Rétif et Réveillon comprirent la portée de ce regard ; il dévoilait la Révolution tout entière, personnifiée dans cet homme, appelé, sans le savoir, à y jouer plus tard un si grand rôle.

Réveillon le reconduisit jusqu’à la porte, et tous deux se serrèrent la main sans rancune.

Les politiques avaient fini de disputer, les négociants s’entendaient.

Santerre fit un salut gracieux à Rétif, auquel il avait plu, autant que l’écrivain lui était revenu à lui-même ; il galantisa avec les demoiselles, à qui il promit d’envoyer des pommes, attendu qu’on était au moment du cidre ; puis il sortit, laissant de lui une grande opinion dans la maison.

Les jeunes filles emmenèrent Ingénue dans leur chambre.

Restés seuls, Rétif et le fabricant de papiers se regardèrent.

« Eh bien, dit Rétif, vous prenez donc Auger ?

– Oui ; mais il faudra voir ce qu’il sait faire », dit Réveillon d’un ton de mauvaise humeur qui ne présageait pas à Auger des jours filés d’or et de soie dans la maison de l’industriel.

Rétif sentit sous ces mots la pression qui avait fait agir le marchand de papiers peints.

Il voulut lui prouver qu’il ne faisait pas une si mauvaise affaire qu’il le croyait.

« Outre, lui dit-il, que vous ferez acte d’excellente politique, et que cela vous posera en patriote éclairé que vous êtes et en brave citoyen dans tout le quartier ; outre cela, vous dis-je, l’affaire sera bonne : il paraît que, réellement, l’homme a reçu de l’instruction.

– De l’instruction ! de l’instruction ! murmura Réveillon, ce n’est pas de première nécessité, ce me semble, pour un ouvrier imprimeur sur papiers peints.

– Pourquoi pas ? dit Rétif, bercé dans ses idées d’homme avancé : l’instruction mène à tout.

– Même à broyer des couleurs ? dit Réveillon en riant. Je ne vois guère que cela pour votre protégé.

– Hum ! mon protégé ! mon protégé ! murmura Rétif à son tour, vous conviendrez, mon cher ami, qu’il a de singuliers droits à ma protection.

– Enfin, il en a, puisque vous me le présentez.

– Je vous le présente, c’est vrai, dit Rétif ; oh ! pour cela, je ne puis pas dire autrement.

– Eh bien, alors, envoyez-le-moi ; et, quand il sera ici, quand on aura causé avec lui, quand on saura ce qu’il sait faire, il sera temps de voir à quelle sauce le mettre ; mais, mordieu ! grommela Réveillon entre ses dents, qu’il charrie droit, votre M. Auger ! »

Rétif pensa que l’on devait en rester là pour le moment ; il ouvrit la porte de la chambre des demoiselles Réveillon, et, s’adressant à Ingénue :

« Mon amour, lui dit-il, tout est fini ; remercions encore ce bon ami, M. Réveillon, et allons annoncer au curé de la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret que, si M. Auger veut être honnête, son avenir est désormais assuré. »

Ingénue embrassa les jeunes filles ; Rétif serra la main de Réveillon, et ils partirent.

« Enfin c’est terminé ! » dit l’écrivain à sa fille avec un gros soupir, dès qu’ils furent dans la rue.

Ingénue ne pouvait comprendre, alors, de combien de soupirs futurs ce soupir était gros !

XXXII

Le dîner de Rétif

Rétif était, en revenant, tout joyeux d’une joie que ne comprenait pas Ingénue.

C’est que Rétif était, au fond du cœur, enchanté d’avoir fait la connaissance de Santerre.

En effet, il y avait entre Santerre et Réveillon toute l’incommensurable distance, toute la vertigineuse profondeur qu’il y a entre le certain et l’incertain, entre le réel et la chimère.

Santerre vendait de la bière, que l’on boit toujours, parce qu’au bout du compte il faut toujours boire, et que la bière est, après l’eau, la moins chère de toutes les boissons.

Réveillon vendait des papiers peints, dont, à la rigueur, l’homme peut se passer ; et Rétif, qui était un homme plein d’instruction, savait qu’il est des pays – l’Espagne, par exemple – où il ne se consomme pas, dans un an, dix rouleaux de papier peint.

L’un était une sorte d’artiste se frottant aux artistes, et, tant bien que mal, tout bourgeois qu’il était, s’occupant de tons, de nuances, de couleurs et d’effets d’optique.

L’autre était un homme en position de resserrer dans ses greniers toute la provision de grains qui nourrirait une ville.

Chez le premier, en temps d’émeute, on pouvait mourir de faim : on ne vit point de papier peint, et les couleurs avec lesquelles on les fabrique empoisonnent plus ou moins proprement.

Chez le second, en temps de disette, il y avait la monnaie d’une royauté tout entière en grains d’orge et en grains de houblon.

L’un avait des moulins parfaitement graissés que l’eau ou le vent font marcher, et des machines mues par des chevaux qu’un seul homme dirige.

L’autre appuyait son crédit sur le travail de trois cents ouvriers toujours grondants ; puis, sa bière faite, il fallait tout un monde pour la distribuer, soit en gros, soit en détail.

L’un avait pour ennemis tous les ouvriers dont il absorbait le talent et le travail.

L’autre avait pour amis tous les gosiers desséchés que son orge et son houblon désaltéraient chaque année.

L’un s’adressait aux petits bourgeois pauvres, qui achètent des tentures de papier ; car, à cette époque, les grands hôtels et les riches maisons se tapissaient avec des étoffes.

L’autre avait affaire au peuple immense qui a chaud et qui boit.

Tout cela, remarquez-le bien, en dehors des qualités personnelles.

Rétif estimait beaucoup Réveillon ; mais il honorait beaucoup Santerre, qu’en même temps il redoutait un peu.

Réveillon était petit, maigre ; il avait l’œil enfoncé sous des sourcils grisonnants ; il calculait la plume à la main et revenait trois ou quatre fois sur ses calculs.

Santerre était bâti comme un chasseur de grande maison, fort comme un hercule, doux comme un enfant ; il criait bien fort, mais il y avait toujours un peu de rire au fond de ses cris ; il avait la main et la figure ouvertes, de larges poches d’où l’argent sortait aussi facilement qu’il y entrait ; il avait l’œil à fleur de tête, le teint frais, de bons gros favoris auxquels il adjoignit plus tard une puissante moustache ; il calculait de tête et ne revenait pas sur ses calculs. En somme, c’était un brave homme qui n’aimait aucunement le sang, les royalistes l’avouent eux-mêmes ; au 10 août, il était aux Tuileries, mais il protégea plutôt la famille royale qu’il ne la menaça ; aux 2 et 3 septembre, il n’était point à Paris, et ne prit aucune part au massacre des prisons. Reste donc contre lui ce fameux roulement de tambour du 21 janvier ; eh bien, il n’est pas sûr que ce soit lui qui l’ait ordonné, et beaucoup disent qu’il l’a endossé comme Danton a endossé septembre sans y avoir pris une grande part.

Rétif ne pouvait prévoir tout ce que devait devenir Santerre, et cependant il en parla longtemps à sa fille en se flattant de pouvoir le glisser tout vivant dans une de ses Contemporaines, tout en retournant son nom par quelque ingénieux anagramme.

À peine rentré chez lui, Rétif écrivit un mot au curé pour l’informer du succès de son ambassade. Le digne prêtre accourut aussitôt ; il trouva le père et la fille attablés devant un de ces repas populaires qui font envie à tous les bons estomacs. Ingénue avait apprêté, non sans le concours de Rétif, un plat de choux blanchis qu’avec munificence le charcutier de la rue des Bernardins avait farci de saucisses, de lard maigre coupé en tranches minces, et de petit salé friand à la vue et croquant sous la dent.

Une chopine de vin dans une bouteille, de l’eau dans un pot de faïence à fleurs, un potage tiré du salé et des choux, la moitié d’un pain de huit livres blanc et poreux sous sa croûte d’or, des fruits délicatement couchés sur leurs feuilles de vigne, dans un panier d’osier : tel était le repas auquel sa vulgarité n’ôtait rien de son excellence.

Ils venaient de se servir le potage dans leurs assiettes de faïence à fleurs pareilles à celles du pot à eau, lorsqu’ils entendirent des pas dans l’escalier, lorsqu’ils virent s’ouvrir la porte et lorsque le curé Bonhomme apparut.

Il entra avec sa bonne figure gaie et courtoise, et salua Ingénue, qui lui offrait son siège.

Sa main serrait déjà la main de Rétif.

« Monsieur le curé, fit Rétif en rougissant un peu, la soupe d’un honnête homme se recommande d’elle-même ; nous commençons à dîner, et ce n’est pas aujourd’hui vendredi.

– Merci, dit le curé, merci, mon cher monsieur Rétif.

– Acceptez, monsieur le curé, dit Ingénue de sa douce voix.

– Oh ! ma chère demoiselle, répondit le curé, croyez que je ne me fais point prier.

– Je sais bien que le dîner est médiocre, continua Rétif en souriant.

– Point du tout, point du tout ! s’écria le curé en humant l’atmosphère épaissie par la fumée du potage ; cette soupe a une excellente odeur, au contraire, et il faudra que je vous envoie dame Jacqueline pour vous demander comment vous la faites.

– Eh bien, alors, monsieur le curé...

– J’ai dîné », dit celui-ci,

Ingénue sourit.

« Oh ! monsieur le curé, ne mentez point, dit-elle : l’autre jour, mon père a été vous voir, il était midi et demi, vous n’aviez pas encore dîné ! Alors, vous lui avez dit que vous ne dîniez jamais avant une heure : aujourd’hui, midi vient à peine de sonner au séminaire.

– Eh bien, dit le curé en souriant à son tour, je ne mentirai point, ma belle demoiselle, puisque vous m’en faites si gentiment le reproche.

– Ah !

– Je n’ai point dîné, en effet.

– Vite un couvert ! s’écria Rétif.

– Mais non.

– Cependant...

– Non, encore une fois, merci : je ne dînerai pas avec vous, monsieur Rétif... aujourd’hui, du moins.

– La raison ? »

Et il fit un pas vers le curé, tandis qu’Ingénue en faisait un en arrière.

« C’est que... »

Le curé hésita.

« Voyons, achevez, dit Rétif.

– C’est que je ne suis pas seul.

– Ah ! dit Rétif.

– Ah ! fit Ingénue en fronçant le sourcil.

– Mais qui donc est avec vous ? demanda Rétif.

– Eh bien, là...

– Où, là ?

– Sur l’escalier... j’ai laissé...

– Alors, dit Rétif, faites entrer !

– J’ai laissé un homme reconnaissant, monsieur Rétif.

– Ah ! » fit celui-ci.

Rétif avait compris.

Ingénue aussi, car elle se tut.

« Un cœur tout gonflé à la fois de joie et d’amers regrets !

– Oui, je comprends ; M. Auger, n’est-ce pas ?

– Lui-même. »

Ingénue laissa échapper un soupir qui ressemblait à une plainte.

Ce soupir inquiéta fort le curé.

« Il était chez moi, le malheureux ! continua-t-il, quand vous m’avez envoyé l’heureuse nouvelle, et il m’a supplié de lui permettre de m’accompagner.

– Diable ! diable ! monsieur le curé, fit Rétif gêné.

– Accordez-lui cette dernière faveur, mon ami... N’avez-vous point pardonné ?

– Sans doute, j’ai pardonné ; cependant, monsieur le curé, vous devriez comprendre...

– Auriez-vous fait des restrictions mentales en accordant ce pardon ?

– Non, certes ; mais...

– Surmontez cette faiblesse, soyez charitable jusqu’au bout ; ne conservez pas une rancune qui survive au pardon et qui en détruise les effets. »

Rétif se tourna du côté de sa fille.

Ingénue baissait les yeux, impassible et impénétrable.

L’écrivain, entraîné par la chaleureuse prière du curé, n’avait pas encore dit oui, que déjà l’excellent prêtre avait ouvert la porte et livré passage à un homme qui vint, en grand désordre, se jeter aux pieds de Rétif et d’Ingénue en versant un torrent de larmes.

Le curé se prit à pleurer aussi ; Rétif se sentit ému, et Ingénue éprouva une douleur pareille à celle que lui eût causée une lame froide et acérée lui traversant le cœur.

Cette douleur se traduisit par un cri qu’elle ne put retenir en voyant paraître Auger.

Auger, qui avait longuement et savamment préparé son discours, plaida sa cause avec un pittoresque achevé ; il fut éloquent et ramena Rétif.

Les hommes d’imagination ne peuvent jamais prendre d’expérience ; ils voient trop ce qu’ils rêvent pour bien voir ce qui est.

Ingénue profita de tous ces attendrissements pour regarder, avec les yeux clairs de l’innocence, l’homme qui avait failli lui être si fatal.

Auger n’était point laid ; il était plutôt commun que disgracieux ; plusieurs qualités, en physiologie, peuvent constituer une défectuosité, comme plusieurs défauts peuvent produire une sorte de beauté, celle surtout qu’on appelle la physionomie.

Des yeux vifs et dont l’expression allait jusqu’au cynisme, une forêt de cheveux, de belles dents, un air de santé : tel était l’homme ; il était même bien pris dans sa petite taille et vêtu avec une propreté recherchée ; mais il avait le front bas et fuyant, la bouche gâtée par l’habitude des expressions triviales.

Malheureusement, Ingénue était incapable de soupçonner tout ce que révélait une bouche comme celle-là. Il en résulta que l’impression qu’elle retira de son tacite examen ne fut pas tout à fait aussi défavorable à Auger que l’on eût pu le croire.

Tout ce que nous avons dit de sa contrition, de ses remords, de son désespoir, Auger le répéta ; il conta ses combats, ses souffrances, ses irrésolutions ; il finit par exposer son ferme dessein d’être le plus laborieux et le plus honnête de tous les hommes.

Il eut même l’esprit, tout en jetant sur le prince la plus grande partie de ses fautes, de prendre à ce même prince un peu de ce vernis qui séduit toujours l’œil aventureux des femmes.

Ce vernis de noblesse et d’élégance, de corruption éblouissante et d’aristocratie ambrée eut quelque peine à tenir sur l’épiderme de M. Auger ; mais il avait affaire à des gens simples et bons qui, la défiance une fois passée, acceptaient tout et profitaient d’un récit comme d’une bonne fortune.

Quand Auger s’aperçut de l’attention que mettait Rétif à écouter l’énumération des livrées, des équipages, des appartements du comte d’Artois, le détail de ses soupers et de ses parties galantes – détails chastement gazés, pour que l’oreille d’Ingénue pût les entendre –, quand il vit l’intérêt que la jeune fille elle-même portait à la description des étoffes, des ameublements, des chevaux et des pages ; quand, en un mot, il comprit qu’on l’avait oublié ravisseur pour l’accepter narrateur de ces criminelles ressources, il commença à croire que le pardon lui était accordé pleinement, et que, si on ne le voyait pas avec plaisir, on le verrait au moins avec indifférence.

De là à l’horreur qu’il inspirait la veille, il y avait un abîme.

Cet abîme, il venait de le franchir.

Mais avec un instinct merveilleux – cet instinct des animaux nuisibles à la recherche de leur proie –, il comprit qu’il ne fallait pas trop prolonger la visite, et sortit avec une effusion de reconnaissance et de politesse qui acheva de subjuguer Rétif et qui rassura presque Ingénue, à laquelle il se crut autorisé à adresser en partant un sourire respectueux enveloppé dans un profond salut.

XXXIII

Le blessé et son chirurgien

Nous pouvons revenir maintenant au pauvre Christian, que des bras complaisants, et qui se relevaient de cent pas en cent pas, portaient aux écuries d’Artois sous la conduite de cet homme aux larges épaules dans lequel, sans doute, nos lecteurs ont déjà reconnu Danton.

Quelques torches précédaient le cortège : des cris de femmes et des appels à la pitié, sinon aux armes, répondaient aux gémissements du blessé.

Chacun s’approchait pour voir de près ce beau jeune homme aux cheveux noirs, aux joues pâles, aux traits fins, dont la cuisse ensanglantée laissait échapper un flot de sang à chaque mouvement de la civière.

La porte des écuries se ferma à l’aspect du cortège, dont on ignorait les intentions ; mais elle se rouvrit quand le suisse eut vu et reconnu, couché sur sa douloureuse litière, le jeune page commensal de l’hôtel.

Bientôt des gens empressés coururent, sur l’invitation de Danton, réveiller dans sa chambre le chirurgien de service, M. Marat.

Mais M. Marat ne se couchait pas de si bonne heure : on trouva M. Marat penché sur son manuscrit et recopiant avec amour, de son écriture longue et menue, les pages favorites de son roman polonais.

« C’est bien, dit Marat, de mauvaise humeur d’être dérangé au milieu d’un si doux travail, c’est bien ; déposez-le sur mon lit et dites que j’y vais. »

Les personnes qui venaient de recevoir cette invitation de la part de Marat se retirèrent, à l’exception d’une seule qui resta dans la pénombre.

Marat vit cette forme humaine debout dans le corridor, et, fixant sur elle ses yeux habitués aux ténèbres, et qui voyaient mieux la nuit que le jour :

« Ah ! c’est toi, Danton ? dit-il. Je me doutais que je te reverrais ce soir.

– Vraiment ? dit Danton adoptant ce tutoiement dont Marat lui donnait l’exemple ; tu savais donc ce qui se passait ?

– Dame ! fit Marat, peut-être... Je sais bien des choses, comme tu as pu t’en apercevoir.

– Dans tous les cas, l’affaire a chauffé ferme, et je t’apporte un échantillon de la besogne qui a été faite.

– Oui, un blessé... Est-ce que tu le connais ?

– Moi ? Pas le moins du monde ; mais il est jeune, mais il est beau : j’aime ce qui est jeune, j’aime ce qui est beau ; je me suis intéressé à lui, et je l’ai accompagné.

– Est-ce un homme du peuple ?

– Oh ! ça, non ! C’est un aristocrate, et dans toute la force du terme. Petits pieds, petites mains, traits fins, front haut... Tu vas le détester au premier coup d’œil. »

La bouche de Marat se tordit dans un sourire.

« Et où est-il blessé ? demanda-t-il.

– À la cuisse.

– Ah ! ah ! l’os est probablement offensé : c’est une opération à faire ! Voilà un beau garçon, voilà un beau jeune homme, voilà un bel aristocrate condamné à marcher avec une jambe de bois ! »

Et Marat se frotta les mains, et, regardant ses jambes à lui :

« Mes jambes sont tordues, dit-il, mais au moins ce sont mes jambes.

– Les blessures à la cuisse sont donc graves ?

– Oh ! très graves ! Nous avons d’abord l’artère crurale, qui peut être intéressée, puis l’os ; un nerf déchiré donne le tétanos. Vilaine blessure ! vilaine blessure !

– Raison de plus, en ce cas, pour vous hâter de porter secours au blessé.

– J’y vais. »

Et Marat se leva lentement, s’appuya sur ses deux poings, relut, dans cette attitude, la dernière page de son roman, corrigea deux ou trois mots, prit sa trousse, et suivit Danton, qui, dans l’étude qu’il faisait de l’homme, n’avait pas perdu un seul détail de ce que venait de dire et de faire Marat.

Marat, précédé par Danton, s’engagea dans le corridor qui séparait son cabinet de travail de sa chambre à coucher. Ce corridor était encombré de gens du peuple qui, ayant porté le blessé, ou lui ayant fait cortège, avaient profité de la circonstance pour se donner, soit par intérêt, soit par curiosité, le plaisir d’assister à une opération.

Une chose qui frappa Danton surtout – outre ce plaisir visible que Marat trouvait à couper de la chair d’aristocrate –, ce fut la reconnaissance muette du chirurgien avec quelques-uns de ces hommes du peuple, affiliés, probablement, à quelque société secrète dont ils échangèrent entre eux les signes convenus.

Après quoi, sans doute contre l’attente de beaucoup de spectateurs, les hommes de l’hôtel les congédièrent assez brusquement ; mais, avant le départ, Marat échangea avec eux de nouveaux signes d’intelligence, celui-là disant à ceux-ci tout ce que la fraternité de l’émeute peut se permettre de tendresses devant des profanes.

Alors, sans jeter un coup d’œil sur le blessé, Marat déploya son nécessaire, aligna ses instruments, parmi lesquels le scalpel et la scie tenaient le premier rang, et allongea la charpie ; mais, le tout, lentement, bruyamment et avec cette solennité cruelle du chirurgien qui aime son art, non parce qu’il guérit, mais parce qu’il tranche.

Pendant ce temps, Danton s’approcha du jeune homme, qui attendait, les yeux à moitié fermés par l’engourdissement que provoquent presque toujours les blessures des armes à feu.

« Monsieur, lui dit-il, votre blessure va, sans doute, entraîner quelque opération douloureuse, sinon grave ; avez-vous quelqu’un, à Paris, que vous désiriez voir, ou quelqu’un que votre absence puisse inquiéter ? Je me chargerai de faire passer une lettre à cette personne. »

Le jeune homme ouvrit les yeux.

« Monsieur, j’ai ma mère, dit-il.

– Eh bien, je me mets à votre disposition. Voulez-vous me donner son adresse ? Je lui écrirai, si vous ne pouvez écrire, ou je l’enverrai simplement chercher.

– Oh ! monsieur, il faut que j’écrive moi-même ! dit le jeune homme ; j’en aurai la force, j’espère. Seulement, donnez-moi un crayon au lieu d’une plume. »

Danton tira de sa poche un petit portefeuille, de ce petit portefeuille un crayon, et, déchirant une page blanche :

« Tenez, monsieur, dit-il, écrivez. »

Le jeune homme prit le crayon, et, avec une force de volonté inouïe, malgré la sueur qui coulait à larges gouttes de son front, malgré les gémissements que ne pouvaient retenir ses dents serrées, il écrivit quelques lignes qu’il remit à Danton.

Mais cette action, si simple qu’elle fût, avait épuisé ses forces, et il retomba presque évanoui sur l’oreiller.

Marat entendit ce soupir ou plutôt ce gémissement, et, s’avançant vers le lit :

« Voyons, dit-il, examinons un peu cela. »

Le jeune homme fit un mouvement, comme pour éloigner sa jambe blessée de Marat, dont l’aspect n’était pas de nature à inspirer une foi bien robuste à ceux qui avaient le malheur de tomber entre ses mains.

Effectivement, la mine de Marat n’était pas très flatteuse, la main de Marat n’était pas très propre.

Marat, dans son costume de nuit, avec son mouchoir noué sur sa tête, nous dirons presque sur ses yeux ; Marat, avec son nez blafard et oblique, ses yeux ronds, sa bouche insolente, ne faisait pas à Christian l’effet d’un Esculape bien divin.

« Je suis blessé, se disait-il en lui-même ; il y a même plus, j’eusse désiré être tué ; mais je n’aimerais pas à être estropié. »

Cette idée se formulant de plus en plus nette dans son cerveau, Christian arrêta le bras de Marat, au moment où celui-ci s’apprêtait à visiter la blessure.

« Pardon, monsieur, dit-il d’une voix calme et douce, je souffre ; cependant, je désire ne point me livrer à la médecine comme un désespéré. Je vous recommanderai donc de ne tenter sur moi aucune opération, entendez-vous bien ? aucune, avant de m’avoir donné une consultation ou de m’avoir demandé mon avis. »

Marat releva brusquement la tête pour répondre quelque insolence ; mais, à l’aspect de ce visage empreint de noblesse et de douce sérénité, à l’aspect de ce regard limpide et bienveillant, il resta immobile, inerte, muet, comme frappé à la fois à la tête et au cœur.

Il était évident que ce n’était pas la première fois que Marat voyait ce jeune homme, et que sa vue éveillait en lui quelque sentiment dont le médecin, peut-être, n’eût pas pu se rendre compte à lui-même.

« Vous m’avez entendu, monsieur ? reprit Christian prenant cette hésitation du médecin pour le pire de tous les symptômes, celui de l’ignorance inquiète.

– Oui, je vous ai entendu, mon jeune monsieur, dit Marat d’une voix presque tremblante ; mais vous ne supposez point que je vous veuille du mal ? »

Christian fut frappé à son tour de l’opposition qu’il y avait entre ce visage hideux et ces sentiments de bienveillance, bienveillamment exprimés.

« Qu’est-ce que cet instrument, monsieur ? demanda-t-il à Marat en montrant l’outil que celui-ci tenait à la main.

– C’est une sonde, monsieur, répliqua le chirurgien, l’œil de plus en plus timide, le regard presque attendri.

– Je croyais que, d’habitude, cet instrument était d’argent ?

– Vous avez raison, monsieur », dit Marat.

Et, prenant à pleines mains la trousse et les outils qu’elle avait dégorgés sur la table, il sortit de la chambre, et alla chercher dans son cabinet une collection d’outils de la plus fine trempe et arrangés dans un nécessaire qui valait à lui seul, et en-dehors des instruments qu’il contenait, le double de la première trousse et des premiers outils tout ensemble. C’était un cadeau de M. le comte d’Artois, en échange d’un livre que Marat lui avait dédié.

Marat se rapprocha du lit du blessé, mais, cette fois, avec une sonde d’argent.

« Monsieur, lui dit Christian, mal rassuré encore, malgré l’empressement mis par Marat à changer sa sonde d’acier en une sonde d’argent, je vous ai parlé d’une consultation : j’entends, par consultation, non seulement votre opinion, à vous, dont certes je ne discute pas la valeur, mais encore celle d’un ou deux de vos confrères ayant autorité.

– Ah ! c’est vrai, dit Marat avec un sentiment d’amertume qu’il ne put cacher, je n’ai pas de nom, je n’ai pas d’autorité : je n’ai que du talent.

– Je ne le révoque pas en doute, monsieur ; mais, lorsqu’il s’agit d’une blessure aussi grave que l’est la mienne, je crois que trois avis valent mieux qu’un.

– Soit, monsieur, dit Marat ; nous avons dans le quartier du faubourg Saint-Honoré, le docteur Louis, et, rue Neuve-de-Luxembourg, le docteur Guillotin. Ces deux noms vous paraissent-ils une garantie suffisante ?

– Ce sont deux noms connus et vénérés, répondit le blessé.

– Je vais donc envoyer chercher ces messieurs, alors ?

– Oui, monsieur, s’il vous plaît ainsi.

– Mais, s’ils sont d’un autre avis que moi, dit Marat, prenez garde !

– Vous serez trois, monsieur ; la majorité décidera.

– Très bien, monsieur. »

Et Marat, doux et obéissant à la voix de ce blessé, qui paraissait avoir une si grande influence sur lui, s’approcha de la porte, appela un des palefreniers, et, lui indiquant l’adresse des deux chirurgiens, lui donna l’ordre d’aller les chercher et de ne pas revenir sans eux.

« Maintenant, monsieur, dit-il au jeune homme, maintenant que vous voilà certain que rien ne s’opérera sans notre triple concours, laissez-moi au moins visiter la blessure, et m’occuper du pansement préparatoire.

– Oh ! pour cela, faites, monsieur, dit Christian, faites !

– Albertine, dit Marat, prépare de l’eau fraîche et des compresses. »

Puis, revenant à Christian :

« Allons, monsieur, du courage, dit-il, je vais sonder la plaie.

– L’opération est-elle bien douloureuse ? demanda Christian.

– Oui, monsieur mais, en même temps, elle est indispensable, et soyez tranquille, j’y emploierai toute la légèreté de ma main. »

Christian ne répondit qu’en présentant sa jambe au chirurgien.

« Surtout, monsieur, dit Christian, ne me cachez rien. »

Marat s’inclina en signe d’assentiment, et commença l’opération.

À l’introduction de la sonde dans la plaie, qui se rougit aussitôt d’une écume sanglante, Christian pâlit, mais moins encore que le chirurgien.

« Vous ne criez point, lui dit Marat ; criez, criez, je vous en prie.

– Et pourquoi, monsieur ?

– Parce que cela vous soulagera, et que, ne vous entendant point crier, je suppose que peut-être vous souffrez plus encore que vous ne souffrez réellement.

– Pourquoi crierais-je, dit Christian, puisque vous faites de votre mieux, et qu’en effet, votre main est plus légère que je ne l’espérais ? Ne craignez donc rien, monsieur : continuez. »

Mais, en parlant ainsi, le jeune homme porta à ses lèvres un mouchoir qu’il mordit à belles dents.

L’opération dura une demi-minute, à peu près.

Puis Marat, le front soucieux, retira la sonde de la blessure, et appliqua sur la plaie une compresse d’eau froide.

« Eh bien ? demanda le jeune homme.

– Eh bien, dit Marat, vous avez désiré une consultation : mes deux collègues vont venir ; attendons.

– Attendons ! » dit le jeune homme en laissant retomber sur l’oreiller sa tête de plus en plus pâlissante.

XXXIV

La consultation

L’attente ne fut pas longue : le docteur Louis arriva au bout de dix minutes, et le docteur Guillotin au bout d’un quart d’heure.

Christian salua l’entrée des deux médecins d’un doux et triste sourire.

« Messieurs, dit-il, je viens de recevoir une blessure grave, et comme je suis page de Son Altesse royale monseigneur le comte d’Artois, je me suis fait apporter à ses écuries, où je savais trouver un chirurgien. Maintenant, quelle que soit la confiance que j’aie en monsieur, j’ai voulu avoir votre opinion sur ma blessure avant de rien décider. »

Guillotin et Marat se saluèrent comme deux hommes de connaissance, tandis que, au contraire, le docteur Louis et Marat se saluaient comme deux étrangers.

« Examinons la blessure, dit Guillotin.

– Prêtez-moi votre sonde, monsieur », dit le docteur Louis à Marat.

Un frissonnement passa dans les veines du jeune homme à l’idée qu’on allait recommencer l’opération qui l’avait tant fait souffrir, et que, cette fois, l’opération serait tentée par la main tremblante d’un vieillard.

« C’est inutile, dit vivement Marat, j’ai sondé la plaie, et je puis vous donner tous les renseignements que vous désirerez sur l’état de la blessure et le chemin qu’a fait la balle.

– Alors, dit le docteur Louis, passons dans la chambre à côté.

– Pourquoi, messieurs ? demanda Christian ; pour que je ne puisse entendre ce que vous allez dire ?

– Pour ne pas vous effrayer inutilement, monsieur, par des mots qui, dans votre imagination, prendraient une autre signification, peut-être, que celle qui leur est propre.

– N’importe, messieurs, reprit Christian, je désire que tout se passe devant moi.

– Il a raison, dit Marat, et c’est mon désir, à moi aussi.

– Soit », dit le docteur Louis.

Puis, en latin :

« Quel est l’état de la blessure ? » demanda-t-il.

Marat avait répondu dans la même langue, mais avec un pâle sourire.

« Messieurs, dit Christian, je suis Polonais, et le latin est presque ma langue maternelle ; si vous ne voulez pas que j’entende votre dissertation, il faudrait parler une autre langue. Seulement, je vous préviens que je parle à peu près toutes les langues que vous pouvez connaître et parler vous-mêmes.

– Parlons donc en français, dit Guillotin ; d’ailleurs, le jeune homme paraît franc et résolu. »

Puis, se tournant vers Marat :

« Allons, confrère, continua-t-il, parlez, nous écoutons. »

Mais, à ce mot : « Je suis Polonais », Marat avait semblé si étrangement ému, qu’à peine pouvait-il articuler les mots.

Il essuya son front couvert de sueur, regarda le jeune homme avec une indéfinissable expression d’angoisse, et, secouant la tête comme s’il eût repoussé une idée qui l’envahissait malgré lui :

« Messieurs, dit-il, ainsi que vous le voyez, la balle a pénétré au tiers supérieur de la cuisse ; elle arrive directement sur l’os, contre lequel elle s’amortit en le brisant ; mais, comme elle frappe au point extérieur, elle dévie légèrement, et va se loger entre l’os et les muscles. On la sent avec la sonde.

– Grave ! murmura le docteur Louis.

– Très grave ! répéta Guillotin.

– Oui, très grave ! reprit Marat.

– Y a-t-il des esquilles ? demanda Guillotin.

– Il y en a, dit Marat : j’en ai retiré deux en ramenant la sonde.

– Très grave ! répéta Louis.

– Au reste, dit Marat, pas d’hémorragie ; par conséquent, autant qu’on peut en juger, pas de lésion de gros vaisseaux ; quant à l’artère fémorale, elle était, par sa position, en dehors de l’atteinte du projectile, la balle s’avançant obliquement de dedans en dehors de la cuisse.

– Dès que l’os est fracturé..., dit le docteur Louis en regardant son confrère.

– Il n’y a plus qu’à pratiquer l’amputation », dit Guillotin.

Marat pâlit.

« Pardon, docteur, dit-il, mais réfléchissez bien ; pour une simple fracture, la résolution est terrible !

– Je crois l’amputation urgente, répéta le docteur Louis.

– Voyons, pourquoi cela ? dit Marat. Je vous écoute, avec le respect que je dois à l’auteur du beau Traité des blessures par les armes à feu.

– Pourquoi ? Parce que, premièrement, dans quelques jours va se développer une violente inflammation : cette inflammation produira une excessive tension des chairs ; par le fait de cette tension, il y aura étranglement des parties ; le sujet est jeune, vigoureux : le débridement sera impuissant à arrêter l’étranglement, de là la gangrène ! Secondement, dans cette inflammation, les esquilles seront comprimées ; elles agaceront les filets nerveux ; cet agacement produira des douleurs insupportables, et ces douleurs amèneront probablement le tétanos ; on ne conservera donc pas le membre, et l’on tuera l’individu. Enfin troisièmement, en admettant qu’on évite la gangrène et le tétanos, le malade reste exposé à une suppuration qui l’affaiblit au plus haut degré : supposez qu’en ce moment-là, vous soyez obligé de couper la cuisse, et le malade meurt dans l’opération !

– Je ne nie rien de tout cela, dit Marat ; mais cela ne me paraît pas encore une raison suffisante pour enlever le membre ; vous avez mis les choses au pis, vous les avez poussées au dernier degré, docteur ; quant à moi, j’espère mieux de la blessure.

– Mais enfin, comment comptez-vous combattre l’inflammation ? Débriderez-vous la plaie ?

– Non, car débrider la plaie, c’est greffer une nouvelle blessure sur une ancienne, et c’est augmenter l’inflammation au lieu de la diminuer.