Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Berlin Story Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

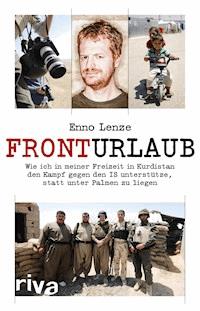

Enno Lenze war auf dem Weg nach Butscha, als dieser Ort noch nicht als Synonym für russische Kriegsverbrechen galt. Er berichtet von der Front aus der Ukraine, vom Kampf gegen den IS in der Autonomen Region Kur-distan, von der Herrschaft der Taliban in Afghanistan, von Tränengasangriffen auf Studenten in Hongkong. Waffenmessen in Paris und Dubai sind ebenso sein Thema wie der versuchte Sturm des Bundestags durch Reichsbürger. Enno Lenze ist der Betreiber des Berlin Story Geschichtsbunkers mit der Dokumentation "Hitler - wie konnte es geschehen", Darüber hinaus veröffentlicht er regelmäßig Berichte über seine Reisen in Kriegs- und Krisenregionen in den Berlin Story News. Dort schildert er seine Erlebnisse und Erfahrungen - un-geschönt und keinem Auftraggeber verpflichtet, verantwortlich nur seinen Lesern und sich selbst. Das Foto auf dem Cover zeigt ihn auf der Schnellstraße Richtung Butscha am 2. April 2022, dem Tag, an dem die russische Armee die Schlacht um Kyiv verloren hatte und abzog. "Wir kommen vorbei an zerstörten Brücken, sehen durchsiebte zivile Wagen. Manche durchlöchert wie ein Nudelsieb. Hinter den Autos die ersten Leichen. Dann ein Rettungswagen, durchlöchert von Munition und Schrapnellen. In den Autos die Leichen von Männern, Frauen, Kindern. Ein Lada steht entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße, dahinter ein Körper. Ein Mensch, der hinter dem Wagen Schutz gesucht hatte, erschossen und dann überrollt wurde. Ich sehe hundert Kilometer russische Kriegsverbrechen." - Enno Lenze "Dass er einfach so losgefahren war, weil er mit eigenen Augen sehen wollte, was tatsächlich in der Ukraine passiert, brachte Enno den großen Respekt auch der amerikanischen Kollegen ein. 'Who is this Enno guy?!', fragten sie mich. Ja, who is he? Wer ist er und warum macht er das, was er tut?" - Paul Ronzheimer

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 466

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IMPRESSUM

Enno Lenze

Into The Fire – Berichte aus Kriegs- und Krisengebieten

1. Auflage – Berlin: Berlin Story Verlag 2023

ISBN 978-3-95723-192-5

eISBN 978-3-95723-717-0

© Berlin Story GmbH, Schöneberger Straße 23 A, 10963 Berlin

www.BerlinStory.de, service @BerlinStory.de

Lektorat: Gabriele Dietz

Umschlag: Kerstin Hülsebusch-Pfau

Satz: Kerstin Hülsebusch-Pfau

Fotos: S. 6: CC BY-SA 4.0 Raimond Spekking,S. 193: Master Sgt. Alexander Burnett, U.S. Central Command, alle anderen Fotos: Enno Lenze

Die Transkription von Ortsnamen in der Ukraine folgt der ukrainischen Schreibweise, nicht der russischen.

WWW.BERLINSTORY.DE

Enno Lenze

INTOTHEFIRE

BERICHTE AUS KRISENGEBIETEN

BERLIN STORY VERLAG

Inhalt

Vorwort | Von Paul Ronzheimer

1Into the Fire

2Geiselbefreiung | Die Geschichte hinter der Geschichte

3Berichten, so gut ich kannReisen in Kriegs- und Krisenregionen2018/2019

4Wie konnte es geschehen? | Der Museumsbunker in Berlin2017

5Praktikum im Krisengebiet | Zurück in KurdistanSeptember 2019

6Können Panzer Frieden schaffen? | WaffenmessenJuni 2018/Februar 2019

7Ausnahmezustand | Die Proteste in HongkongNovember 2019

8„Mossul ist sicher“ | Bei den schiitischen MilizenJanuar 2020

9Corona, Leugner, Reichsbürger | Stillstand und StraßenkämpfeSommer 2020

10Wiedersehen in Erbil | Zurück in KurdistanDezember 2020/Januar 2021

11Franziskus in KurdistanDer Papstbesuch und die Hoffnung auf FriedenFebruar/März 2021

12Zum Impfen nach MoskauVon russischen Quellen und InvasionsplänenApril 2021

13Kabul: Rette sich, wer darf | Die Machtübernahme der TalibanSeptember 2021

14Training in Dubai | Gepanzerte Autos sicher fahrenSeptember 2021

15Roadtrip nach Kabul | Reise durch ein erobertes LandSeptember 2021

16Die Rückkehr der Kurden aus BelarusPutins durchsichtiges ManöverNovember 2021

17„Es wird keinen Krieg geben“ | Im DonbasDezember 2021

18Bei den Taliban | Noch einmal in KabulJanuar 2022

19Krieg in der Ukraine | In Kyiv und ButschaMärz/April 2022

20Luftangriff in Charkiv | Kriegsalltag in der UkraineMai 2022

21Panzer Unter den LindenEine Installation gegen KriegsverbrechenFebruar 2023

22„Sie wollen unser Leben zerstören“In Saporischschja und YahidneJuni 2023

23„Bleibst du oder geht es weiter?“

24Fluchtversuch nach Europa | Aras und AliSeptember 2023

Über den Autor

Register

VORWORT

VON PAUL RONZHEIMER

Paul Ronzheimer

Als ich das erste Mal aus einem Krisengebiet berichtet habe, wunderte ich mich sehr über die Reporter und ihre Geschichten. Es war während der arabischen Revolution in Ägypten, als ich beim Abendessen mit verschiedenen Kriegsreportern zusammensaß. Sie erzählten sich gegenseitig ihre Heldengeschichten, wer in Afghanistan verletzt wurde oder in Libyen, wo es für sie am krassesten und gefährlichsten gewesen war. Als ich damals als Fünfundzwanzigjähriger den Tisch in Kairo verließ, schwor ich mir eines: So willst du nie werden. Und: Kolleginnen oder Kollegen, die so sind, also lieber stundenlang von ihren eigenen Heldentaten erzählen als über das Land, aus dem sie berichten, wollte ich so gut es irgendwie geht meiden.

Enno Lenze habe ich dagegen als jemanden kennengelernt, der sich tief und ernsthaft für die Orte interessiert, die er bereist und von wo aus er berichtet. So war es auch, als ich ihn im April 2022 in Kyiv traf, knapp anderthalb Monate nach Beginn der russischen Invasion. Es gab damals nicht viele Deutsche, die vor Ort waren, schon gar nicht Kollegen, die es auf eigene Faust versuchten. Dass er einfach so losgefahren war, weil er mit eigenen Augen sehen wollte, was tatsächlich in der Ukraine passiert, brachte Enno den großen Respekt auch der amerikanischen Kollegen ein. „Who is this Enno guy?!“, fragten sie mich. Ja, who is he? Wer ist er und warum macht er das, was er tut?

Es ist die Energie und gleichzeitige Ernsthaftigkeit, die Enno auszeichnet, der Wille, vor Ort zu sein und daraus etwas entstehen zu lassen. Das, was er rund um Kyiv gesehen hatte, führte dazu, dass bald ein russischer Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin stand und Medien weltweit darüber berichteten. Enno schafft etwas. Seine Wahrnehmungen und seine Berichte sind äußerst genau, häufig näher dran an Menschen, über die klassische Medien vielleicht gar nicht berichtet hätten. Er geht Themen aus seiner Perspektive an. Eine Perspektive, die insbesondere in den sozialen Medien viele bewegt. Enno hat durch seine Unabhängigkeit eine Glaubwürdigkeit erlangt, ist zu einem Experten geworden, ohne je offiziell Experte genannt zu werden. Das gilt insbesondere für die Regionen im Nordirak, wo er sich wahrscheinlich besser auskennt als die meisten Korrespondenten, die in den vergangenen Jahren von dort berichtet haben.

Der Krieg in der Ukraine, über den ich schon seit 2014 berichte, hat in mir den Blick auf viele Menschen verändert. Ich kann nur schwer ertragen, dass bei manchen das Interesse so nachlässt, dass diejenigen, die einst ihre Profilbilder gegen eine ukrainische Fahne getauscht haben, nichts mehr von der Ukraine hören wollen. Mich macht das wütend, traurig, manchmal auch ratlos. Gerade meine Generation müsste doch verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Dass Putin ein Volk, ein Land auslöschen will, dass er Kriegsverbrechen begehen lässt, Vergewaltigungen, Erschießungen – das Grauen. Diejenigen, die jetzt meinen, man solle den Russen einen Teil des Landes geben, damit Frieden herrscht, wollen nicht verstehen, dass es Putin um viel mehr geht. Er sagt genau das, was er tut. Er will das Sowjetreich zurück. Und er wird nicht aufhören, bis er gestoppt wird.

Enno tut sehr viel dafür, dass nicht vergessen wird, was in der Ukraine, aber auch in ganz Europa auf dem Spiel steht. Und er beweist das mit diesem Buch einmal mehr sehr eindrucksvoll.

Paul Ronzheimer, 25. September 2023

Paul Ronzheimer ist stellvertretender Chefredakteur der „Bild“ und „markenübergreifendes journalistisches Gesicht“ der Axel Springer SE, also mit seinen Reportagen und Live-Berichten auch bei „Welt“, „Welt-TV“ und „Politico“ präsent. Seit August 2023 ist sein wöchentlicher Podcast RONZHEIMER zu hören.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ bezeichnete Paul Ronzheimer im Mai 2022 als einen der „weltweit bekanntesten Kriegsreporter.“ Besonders für seine Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde er als Journalist des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Soldat einer Peschmerga-Spezialeinheit im Sommer 2014 in der Nähe des Lake Mossul. Die Einheit befreite Dörfer in der Provinz Ninive vom Islamischen Staat

.

1

INTO THE FIRE

Mitten in der Nacht klopft es an meiner Tür. Spettro kommt herein, in voller Montur. An seiner Seite hängt das M4-Sturmgewehr, an der Brust eine Glock und sechs Magazine für das M4. Am Helm kann ich im Gegenlicht das Nachtsichtgerät erkennen. „Bro! We’re going into the fire. Your chance.“ („Bruder! Wir gehen ins Feuer. Deine Chance.“) Wenn der Ausbilder der Peschmerga-Spezialeinheit in Hörweite der Front zum Islamischen Staat das sagt, fragt man sich: Die Chance auf was? Auf die beste Story deines Lebens? Oder auf die letzte?

Wir haben unser Quartier in einem eingestürzten Haus in Raketenreichweite des IS aufgeschlagen. Die stabile schusssichere Weste und einen Helm habe ich immer in meiner unmittelbaren Nähe, auch wenn ich schlafe. Im besten Fall kann man sich blitzschnell auf die Weste rollen, sie über den Kopf klappen und sich den Helm aufsetzen. Genau das tue ich jetzt. Die Kamera mit dem lichtstarken Objektiv liegt bereit, zwei Akkus stecken in der Gürteltasche. Am Gürtel sind ein Liter Wasser und das Medikit befestigt, um im Notfall eine Schussverletzung versorgen zu können. Dinge, deren Handhabung man blind trainiert, in der Hoffnung, sie nie zu brauchen. Ich hatte mir nie große Gedanken darüber gemacht, bis zu dieser Nacht. An sich ist der IS doch vertrieben. An sich soll es hier ruhig sein. Aber in der Realität sieht das anders aus.

Zwei Minuten später sitze ich mit den Männern aus Spettros Spezialeinheit in einem gepanzerten Humvee. Die Amerikaner haben diese großen Geländewagen im letzten Golfkrieg hergebracht und der irakischen Armee vermacht. Die hat sie in Mossul zurückgelassen. Dort hat sie der IS übernommen und umlackiert. Anschließend haben die Peschmerga sie erbeutet. Sie haben die Geschütze mit dem amerikanischen Kaliber .50 gegen das hier verbreitete „Russen .50er“ getauscht und nutzen die Wagen weiter. Humvees sind sicher, aber unbequem. Vier schmale einfache Sitze, ähnlich einem Klappstuhl. Wahnsinnig laut. Ich setze den Gehörschutz auf, über den ich dem Funk folgen kann. Neben Sorani (Kurdisch) wird von den europäischen Ausbildern Englisch gesprochen: „Zehn Minuten bis zum Dorf. Wir holen IS-Geiseln raus.“ Der IS hat eine Stadt und einige Dörfer überfallen. In größeren Gebäuden haben sie Menschen zusammengetrieben, sicher erwarten sie Befreiungsversuche. Das bedeutet Häuserkampf: kurze Distanzen, unübersichtliche Lage. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, an dieser Aktion teilzunehmen. Aber im Wagen bleiben ist keine Option, Fahrzeuge werden oft Ziel von Granaten- oder Raketenwerfern. Meine Weste soll drei direkte Treffer aus einer AK47 abhalten, ich habe Verbandsmaterial für zwei Schussverletzungen an den Gliedmaßen dabei. Ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass es immer heißt, der IS schieße schlecht.

„Dreißig Sekunden!“ Die Ausbilder klappen die Nachtsichtgeräte runter. Ich überlege noch, wie ich am schnellsten die 250-Kilo-Tür des Humvees aufbekomme, da höre ich schon das Kommando: „Go! Go! Go!“ Mein Plan ist, mich einige Meter entfernt vom Wagen flach auf den Boden zu legen. Das erscheint mir relativ sicher. Aber wir sind schon bemerkt worden und stehen sofort unter Beschuss.

Ich erkenne Umrisse von Menschen in dem Sekundenbruchteil, in dem das Mündungsfeuer der Waffe aufflackert. Die Menschen versuchen, sich hinter den ersten Gebäuden in Deckung zu bringen. Unser Ziel ist eine Schule, in der sie gefangen gehalten werden. Die Soldaten wollen so viele Geiseln wie möglich herausholen. Schon rennen Dutzende, vielleicht Hunderte auf unsere Fahrzeuge zu. Die Soldaten müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden, was zu tun ist. Einige der Männer, die uns entgegenstürmen, tragen Waffen, andere schusssichere Westen. Aber es sind auch Frauen und Kinder dabei. Also kein Angriff? Oder doch eine Finte? Die Soldaten entscheiden, das Feuer nicht zu eröffnen. Vermutlich handelt es sich um Menschen, die sich versteckt hatten und jetzt ihre Chance zur Flucht sehen.

Eine Einheit der kurdischen Peschmerga Quick Response Force bei der Vorbereitung eines Anti-Terror-Einsatzes nördlich von Mossul

.

Männer tragen Kinder vor ihrem Körper, um sie nicht den Kugeln des IS auszusetzen. Einige sterben direkt vor uns. Kinder überleben, weil Eltern ihr Leben für sie geben. Familien laufen auf mich zu, suchen Schutz. Es ist keine Zeit, irgendetwas zu erklären. Die einzige Idee ist: Alle Fahrzeuge querstellen und einen Schutzwall bilden. Wenn die Projektile auf die gepanzerten Wagen prasseln, während man drinsitzt, ist das, als hätte man Migräne und neben einem würde Schlagzeug gespielt. Fünf Projektile pro Scheibe, bis sie bricht, geht es mir durch den Kopf.

Die Wagen sind gedreht. Die Flüchtenden, es scheinen doch Hunderte zu sein, werfen sich dahinter in Deckung. Was ist mit denen, die liegen geblieben sind und verbluten? Meine Ausrüstung reicht zur Versorgung schwerer Verletzungen nicht aus. Nicht mal für einen. Ein Geistlicher kniet mitten im Feuer und erweist einem Freund die letzte Ehre. Er wird nicht getroffen. Ein Moment, in dem man beginnt, an Wunder zu glauben.

Überall liegen blutende Menschen. Ein Mann, aus dessen Wunden pulsierend das Blut spritzt, lächelt mich an und spricht vermutlich seine letzten Worte. Sein kleines Kind hat überlebt. Andere nehmen das Kind und kriechen weiter. Eine Familie trägt eine große Plastiktüte. Jemand zeigt auf mich und meine Kamera und bedeutet mir, dass ich herüberkommen soll. Mein Gehörschutz hat ein Außenmikrofon, allerdings schalten sich diese Mikrofone bei mehr als 85 Dezibel automatisch aus, damit man das Knallen der Waffen nicht hört. Hier geht das Mikrofon dauernd an und aus, also nehme ich den Gehörschutz ab. Der Mann brüllt auf Englisch auf mich ein und versucht etwas zu erklären. Es geht um eine Mine, eine Beerdigung, ein Kind. Mir wird klar, was er mir sagen will: Sein Kind ist auf eine Mine getreten. Den zerfetzten Körper trägt er in der Plastiktüte mit sich, um ihn zu bestatten. Mir wird schlecht, ich muss mich übergeben. Aber ich muss wachsam bleiben und setze den Gehörschutz wieder auf. Mit Gesten versuche ich, mein Mitgefühl auszudrücken. Der Mann versteht, dass ich ihm nicht helfen kann. Der Lärm der Sturmgewehre ist ohrenbetäubend. Über uns die Geschosse der Kaliber .50-MGs. Dagegen hilft kein Gehörschutz. Immer wieder hört man den Knall der Granaten.

Nach fünfzehn Minuten ist die Operation beendet. Es sind noch einzelne Schüsse zu hören, dann das „One clear“ – „Two clear“ und so weiter, die Bestätigung, dass die Einsatzgruppen ihren Bereich gesichert haben. Alle haben Angst, dass die Schule vermint ist. So schnell wie es begonnen hat, findet dieses Inferno auch wieder ein Ende.

Die Soldaten steigen, völlig verschwitzt, in die Wagen ein. Hellwach, vollgepumpt mit Adrenalin. Alle tasten sich ab, um zu prüfen, ob es ihr Blut ist, das sie auf der Kleidung haben. In solchen Momenten nimmt man Schussverletzungen nicht unbedingt sofort wahr. Einige sind in den Extremitäten getroffen, die Wunden lassen sich recht gut versorgen. Andere haben ihr Leben ihren Schutzwesten zu verdanken.

Nur eine Stunde, nachdem ich geweckt wurde, bin ich wieder in Sicherheit in unserem Quartier. Die Bilanz: einige verletzte Soldaten, vermutlich zwanzig bis dreißig tote Zivilisten. Die toten IS-Kämpfer hat niemand gezählt. „Etwa fünf“ sind gefangen genommen worden und werden jetzt zum Nachrichtendienst Asayesh gebracht.

Die Soldaten sitzen bei einer Wasserpfeife und Bier zusammen und gehen dann schlafen. Ich hocke bis zum Morgengrauen auf dem Flachdach des zweistöckigen Gebäudes und versuche, meine Gedanken zu ordnen. Es funktioniert nicht. ■

Ein Peschmerga 130 Kilometer vor Bagdad, zwischen Islamischem Staat, irakischer Armee und schiitischen Milizen. Er blickt von einer improvisierten Stellung ins Nichts

.

2

GEISELBEFREIUNG

DIE GESCHICHTE HINTER DER GESCHICHTE

Mein Einsatz unter Spettros Kommando fand 2016 in Kurdistan statt, etwa 150 Kilometer entfernt von Bagdad. Spettro gehörte zu einer westlichen Spezialeinheit zur Ausbildung der Peschmerga, der Armee der Autonomen Region Kurdistan-Irak. Die Peschmerga sollten im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) unterstützt werden. Kurdistan: Kurdi-Stan, das Siedlungsgebiet derer, die sich Kurden nennen. Es erstreckt sich von Syrien über die Türkei und den Irak bis in den Iran. Koloniale Grenzziehung trennte die Kurden in ein Volk ohne eigenen Staat. Drei Gebiete, in denen sie leben, gelten aus Sicht vieler Kurden als „besetzt“, nur Kurdistan-Irak als „befreit“. Hier spricht man mit Sorani eine andere Sprache als im Rest des Irak. In Kurdistan-Irak ist es erlaubt, Alkohol zu trinken und Minirock und Make-up zu tragen. Die Kurden hier haben ein eigenes Parlament, eine eigene Regierung und es gibt freie und geheime Wahlen, eigene Visa, eine eigene Polizei und mit den Peschmerga eine eigene Armee. All dies ist in der irakischen Verfassung garantiert. In der Regionalhauptstadt Erbil, etwa 250 Kilometer von unserem Einsatzort entfernt, stehen moderne Shopping Malls, schicke Cafés und Freizeitparks gleich neben der Zitadelle, dem ältesten bewohnten Gebäude der Welt.

Als die Autonome Region Kurdistan 2014 vom Islamischen Staat angegriffen wurde, bat sie die Welt um Hilfe. Einige Nationen hatten noch Soldaten vor Ort, seit dem letzten Irakkrieg zur Ausbildung dort stationiert. Nun wurden es wieder mehr, vor allem von Seiten der Amerikaner und Briten. Auch verschiedene andere europäische Länder haben Ausbilder nach Kurdistan-Irak geschickt. Die Details sind nicht geheim, aber man macht sie auch nicht gern öffentlich. Die Ausbilder sind teilweise in eigenen Basen, teilweise bei den Peschmerga stationiert. Da ich alle Beteiligten kenne, durfte ich sie begleiten, aber keine Aufzeichnungen in Bild oder Ton machen und auch nicht veröffentlichen, wer sie genau sind.

Spettro lernte ich in der Kaserne eines Peschmerga-Generals kennen. Hotels oder ähnliches gibt es in den ländlichen Gegenden kaum, aber Kurden sind hilfsbereit. Man kann problemlos an einer fremden Haustür klopfen und bekommt etwas zu essen und kann die Nacht dort verbringen. So hatte es mich für einige Tage in die Kaserne verschlagen. Da der IS keine Luftwaffe und kaum Artillerie besitzt, waren Angriffe auf Militärstützpunkte kaum zu befürchten. Ich konnte in der Kaserne sicher wohnen und lernte den Alltag der Soldaten kennen. Auf den ersten Blick teilweise harte Typen, groß und breit wie die Klitschkos, kampferfahren. Aber morgens stand dann einer von ihnen mit Schürze am Herd und machte Frühstück. Abends saßen die Männer zusammen und führten Videotelefonate mit der Familie, den Kindern, ihren Eltern, Frauen oder Freundinnen, berichteten vom Tag und davon, dass sie gerade einen Deutschen zu Gast hatten. „Der isst gar nichts. Ich frage mich, wie die in Deutschland überleben. Gerade mal fünf Vorspeisen und er will nicht mal mehr das Hauptgericht.“ Zu essen gab es Eier, Honig, Jogurt, Fladenbrot, Tomatensuppe, Reis und Fleisch. Ich konnte im Schlafraum mit den anderen übernachten. Die Männer waren offen, freundlich und bereit, mich zu schützen. Und sie stellten mir andere interessante Menschen vor – so auch Spettro und einige westliche Ex-Elite-Soldaten.

Im „Remote Area Combat First Aid“-Training („Erste Hilfe bei Kampfhandlungen in entlegenen Gebieten“) habe ich gelernt, dass „entlegene Gebiete“ nicht zwingend geografisch entlegen sein müssen. Oft sind sie nur schwer erreichbar. Oder zum Beispiel eingestürzte Häuser mitten in der Großstadt. Ein bisschen so fühlte sich der Ort an, in dem ich mich aufhielt, als Spettros Kommando mich auf seinen Einsatz mitnahm. In einer Stunde erreichte man den Freizeitpark und die Mall. Aber wir waren hier am Ende der Welt. Als eines Tages ein Wasserhahn abbrach, dauerte es Stunden, bis Ersatz da war. So lange gab es kein Wasser – kein Duschen, keinen Tee. Der Versuch eines Soldaten, seine Kalaschnikow in das Rohr zu stecken, um den Wasserfluss zu stoppen, endete damit, dass er die geflutete Waffe zerlegen und reinigen musste.

Spettros Gruppe hatte inzwischen Quartier in einem teilweise eingestürzten Haus bezogen. Ein Zwei-Etagen-Plattenbau aus Betonfertigteilen. Die obere Etage hatte vermutlich eine Granate abbekommen, eine Wand war eingesunken, die Decke daher schief. Oben wohnten Tauben. Und dort oben lagen die Beobachtungsposten. Unten „wohnten“ wir anderen, teilten uns eine Toilette, ein Loch im Boden. Darüber ein Duschkopf, unter dem wir uns wuschen. Das Wasser war zwar kalt, aber draußen herrschte extreme Hitze. Meist hielten sich nur wenige Personen dort auf, vor Einsätzen wurden es auch mal zwanzig bis dreißig Männer. Der Feind konnte leicht beobachten, was hier vor sich ging. „Aber die meisten beim IS sind echt ziemlich blöd. Und sie wechseln oft, es gibt keine richtige Übergabe zwischen den verschiedenen Gruppen. Daher geht es so ganz gut“, wurde mir erklärt.

Die Ausrüstung der Einheit stand im starken Gegensatz zu dem heruntergekommenen Gebäude: moderne westliche Nachtsichtbrillen, Panzerabwehrwaffen, verschlüsselte Funk- und Satellitenkommunikation und Waffen auf dem aktuellen Stand der Technik. Die westlichen Ausbilder waren extrem erfahren, die Peschmerga sind wissenshungrig und haben große praktische Erfahrung vor Ort. Sie erkennen zum Beispiel sofort, wenn etwas in der Landschaft merkwürdig erscheint oder eine Person aus der Menge sticht. Meine ungeübten Augen hätten das nicht gesehen. Da hieß es: „Na guck mal, das Hemd! So was trägt hier niemand“, als wir im nächstgelegenen Ort über den Basar gingen. Der Mann war ein Flüchtling aus dem Rest-Irak, erst seit kurzem in Kurdistan, und fiel noch auf.

Das eingestürzte Haus lag in Reichweite der wenigen Raketenwerfer, die der IS besaß. Dennoch hatte niemand Sorge vor einem Angriff. Der IS sei stark geschwächt, hieß es, angeblich „besiegt“. Doch „besiegt“ wurde er nun schon drei oder vier Mal. Er war immer noch zu stark, gerade in den ländlichen Gegenden. Deshalb hatte ich die schusssichere Weste und den Helm immer in direkter Reichweite. Mein Wissen über Ausrüstung und Kampfhandlungen war noch begrenzt.

Wenn ich schlafen ging, lag die Weste, schwer und unhandlich, aufgeklappt neben mir, der Helm darauf. Dafür wurde ich oft belächelt. Genauso wegen meines Kopfkissens neben dem Bett. Ich wollte mich einfach aus dem Bett rollen und auf den Boden fallen lassen können, wenn es irgendwo knallte. Schnell weg vom Fenster, weg von den Splittern.

Ich lag auf dem Boden, auf meiner Matte, als Spettro reinkam und sagte: „Bro! We‘re going into the fire. Your chance.“ Spettro trug seine Waffen an der Weste, Helm und Nachtsichtbrille hatte er aufgesetzt. Das hieß, es würde unmittelbar losgehen. Wie hier üblich, hatte ich in meinen Klamotten geschlafen. Man behielt sie dann den Tag über an, abends ging man duschen, um frisch zu sein, wenn man mit den anderen zusammensaß. Immer am Bett stand der berüchtigte Energydrink „Tiger“, der so gesundheitsschädlich war, dass er schließlich auch im Irak verboten wurde. Neben exorbitanten und schwankenden Mengen Koffein enthielt er auch Ritalin. Aber er hielt wach. Wie die anderen trank ich damals täglich ein Sixpack.

Ich war sofort wach, rollte mich auf meine Weste, schloss die Klettverschlüsse, richtete mich schwerfällig auf und tappte nach draußen, wo schon die Humvees standen, große, gepanzerte US-Militär-Geländewagen, innen überraschend eng. Zwischen Fahrer und Beifahrer befindet sich das kühlschrankgroße Getriebe. An den Türen sind Hebel angebracht, lang wie Besenstiele, mit denen man die Türen verriegeln kann. Einen Schlüssel gibt es nicht; man drückt den Starter und hört den Diesel anlaufen. Ein reines Arbeitsfahrzeug, absolut untauglich für alles andere. Die Türen des Humvees wurden „Tictoc“ genannt, nach dem Krokodil aus „Peter Pan“. Das hat eine Uhr verschluckt und man hört das „Tictoc“, wenn es sich nähert. Das Krokodil in der Geschichte hat einem Protagonisten einen Arm abgebissen und er hat Angst, dass es das wieder tut. Die Soldaten hatten Sorge, dass die Tür ihnen ein Bein abtrennt, wenn sie es beim Zuschlagen nicht schnell genug wegziehen. Bei rund 250 Kilo Gewicht keine ganz abwegige Idee.

Ein Humvee-Geländewagen der US-Armee mit improvisiertem Räderschutz und einem Geschützturm mit sowjetischem DschK-Maschinengewehr

.

Die Männer aus Spettros Einheit waren auf Geiselbefreiung spezialisiert. Das konnte unterschiedlich aussehen. Oft schossen sie aus großer Distanz auf die IS-Wachen und gingen, nachdem sie die Posten ausgeschaltet hatten, dichter heran, töteten die verbliebenen ISler und brachten die Geiseln durch einen Fluchtkorridor in Sicherheit. Manchmal nur einzelne. Manchmal Dutzende. Ziel dabei war es, den IS zu demoralisieren, seine Zahl zu reduzieren und der Bevölkerung zu helfen. Manchmal war es auch schlicht Training. Einige der westlichen Spezialeinheiten hatten zu wenig praktische Erfahrung. Hier konnte man aus halbwegs sicherer Distanz seine Fähigkeiten als Scharfschütze erproben.

Während ich in den Humvee stieg, überlegte ich, ob mein Erste-Hilfe-Kit ordentlich gepackt war: Traumaverbände, da in Israel erfunden, auch „Israelis“ genannt, Torniquets, um Blutungen zu stoppen, Handschuhe, Mullbinden. Theoretisch alles da und theoretisch auch alles geübt. Aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Theorie viel kleiner als in der Praxis, ging es mir durch den Kopf. Das war jetzt also der Moment. Der echte Einsatz. Das, was mich immer interessiert hatte. Aber auch das, was ich immer gefürchtet hatte. Ich konnte mir nie vorstellen, was genau die Front bedeutet. Wie erkennen sich Freund und Feind? Woher wissen die Soldaten, wen man retten und wen töten muss? Ich hatte Angst. Vermutlich war es keine gute Idee, mich der Spezialeinheit anzuschließen. Sie bei einem Einsatz zu begleiten. Oder doch? Wenn ich nicht mitkäme, würde ich mich ärgern, diese Chance verpasst zu haben. Oder nicht?

Die Tür fiel zu, wir fuhren los.

Der Humvee hatte eine Gegensprechanlage, die an die in einem Sowjetraumschiff der Siebzigerjahre erinnerte. Große, klobige Tasten und Spiralkabel. Man konnte Funk hören oder im Auto miteinander sprechen. Draußen wurden statt all der modernen westlichen Technik ganz einfache Funkgeräte aus dem Supermarkt benutzt; die besaß hier jeder und sie funktionierten. Im Humvee benötigte man ein Headset mit passendem Stecker und passender Belegung. Dinge, die ich zum Glück wusste, daher mein sündhaft teures Headset mit den passenden Steckern, gutem Schutz vor Lärm und vielen weiteren Funktionen. Die Außenmikrofone ließen sich anschalten, um die Umgebungsgeräusche zu hören, und abschalten, wenn es laut knallte. Alternativ konnte ich mich in die Funkanlage im Wagen oder mein Funkgerät einstöpseln. Aber mir fehlte die praktische Erfahrung, all das schnell und gezielt zu erledigen. Also hörte ich den anderen zu und versuchte, niemanden zu behindern. Über uns stand der „Gunner“, der Schütze, an einem Kaliber-50-Maschinengewehr. Die Patronen sind ungefähr so groß wie ein Salzstreuer. Da amerikanische Munition schwer zu bekommen ist, war das MG bei vielen Fahrzeugen gegen eines aus sowjetischer oder russischer Produktion ausgetauscht worden.

„Zehn Minuten bis zum Dorf. Wir holen Geiseln raus“, hörte ich über mein Headset. Der IS hatte einige Dörfer in der Gegend überfallen, sie aber nicht militärisch gegen die Einnahme gesichert. Doch die Zivilisten hatten keine Chance zu fliehen. Genau da lag die Aufgabe von Spettros Spezialeinheit. Der IS trieb Geiseln zusammen, die Peschmerga versuchten sie zu befreien. Das konnte klassische Geiselbefreiung oder Häuserkampf bedeuten, „Close Quarter Battle“, wie es die Ausbilder nannten. Die gepanzerten Fahrzeuge würden also dicht ans Geschehen heranfahren, das wusste ich. Aber ich wusste nicht, was meine Rolle bei einem solchen Einsatz war. Mit den Soldaten die Geiseln befreien war sicher keine gute Idee. Im Fahrzeug sitzen bleiben schien erst einmal eine Lösung zu sein, barg aber auch Gefahren. Wenn der IS die Fahrzeuge mit Granatwerfern oder ähnlichem beschoss, um den Spezialkräften den Rückzug zu erschweren, könnte ich getötet werden. Es war bekannt, dass der IS seine Gegner lieber mit in den Tod riss, als zu fliehen. Also erschien es mir die beste Wahl, mich etwas abseits vom Wagen auf den Boden zu werfen.

„Go! Go! Go!“ Als das Gefecht begann, schoss der IS sofort in unsere Richtung. Die „Gunner“ erwiderten das Feuer mit den schweren MGs, die Spezialkräfte stürmten unter ihrem Schutz vor. Projektile schlugen dicht um uns herum und in unsere Humvees ein. Bei dem Gebäude, in dem sich der IS verschanzt hatte, schien es sich um eine ehemalige Schule zu handeln. Aber ich hatte keine Zeit nachzudenken, weil schon Menschen auf uns zugerannt kamen. Wer waren sie? IS-Kämpfer? Selbstmordattentäter? Geiseln? Während ich noch überlegte, mussten die Gunner und die anderen Soldaten in Sekundenbruchteilen entscheiden: töten oder nicht töten? Ich erkannte Kinder. Aber es war bekannt, der IS schickte auch Kindersoldaten in den Kampf oder benutzte Kinder als Schutzschild. Ich weiß nicht, wie die Soldaten unterscheiden konnten, nachts, im Feuergefecht, im Bruchteil von Sekunden, ob es sich um Geiseln oder um Feinde handelte. Sie feuerten über die Gruppe hinweg auf das Gebäude, von dort wurde das Feuer erwidert. Mir wurde klar, diejenigen, die auf uns zugelaufen kamen, waren Geiseln oder Menschen, die sich versteckt hatten, um nicht Geiseln zu werden. Für sie war dieser Moment die einzige Chance, in Sicherheit zu gelangen. Aber warum warteten sie nicht ab, wie das Gefecht ausging, und versuchten dann die Flucht? Später wurde mir erklärt: Weil sie nicht wussten, wie die Sache enden würde. Wenn der IS siegt, werden aus Rache Geiseln ermordet. Also klammerten sich die Menschen an die Hoffnung davonzukommen und rannten los. Doch warum im Mündungsfeuer auf uns zu, warum nicht ins Dunkel? Aber ich wusste ja selbst nicht, was ich tun sollte.

„Quer stellen! Stell den Wagen quer! Dreh ihn!“, hörte ich über das Headset und fragte mich, wer gemeint war. Als ich sah, dass sich die anderen Wagen bewegten, setzte ich mich ans Steuer und drehte den Humvee um 90 Grad. War das richtig? Müssten die Wagen dichter zusammenstehen? Schlagartig wurde mir klar, dass ich für einen Soldaten gehalten wurde. Ich trug Weste, Helm, Headset.

Die ersten Projektile trafen die ungeschützten Menschen, die zu uns herüberliefen. Sie schlugen ihnen in den Rücken und traten durch die Brust wieder aus. Bei solch schweren Verletzungen setzt sofort Blutverlust ein. Der Blutdruck sinkt, der Getroffene bricht zusammen. Nach einer Minute ist man bewusstlos, nach drei tot. Für diese Menschen begann die „goldene Minute“, der Moment, der über Leben und Tod entscheidet. Wären hier gut ausgerüstete US-Truppen im Gefecht, hätte nun ein wahrer Kugelhagel eingesetzt, unter dem die Verletzten geborgen würden. Hier nicht. Die ersten Fliehenden erreichten unsere Wagen. Ich wusste nicht, wie ich helfen sollte, und zeigte einfach nur auf den Boden. Runter. Deckung. Um mich herum flackerte es, Leute zerrten an mir, brüllten mich an. Mein Headset arbeitete vorbildlich, schaltete die Außenmikrofone ab, wenn es knallte. Wenn ich auf „Aus“ drückte, musste ich die Taste drei Sekunden halten. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit.

Ein Peschmerga bei Machmur, an der Grenze zwischen Kurdistan-Irak und Zentralirak. Auf zentralirakischer Seite kann sich der IS weiter halten

.

„Press!?“, fragte mich ein Mann. Ich nickte. Aber verstand nicht, was er mir sagte. Vermutlich wollte er, dass ich das Grauen, die Brutalität, dass ich das alles der Welt zeigte. Damit die Welt half. Damit all das endete. Damit niemand mehr seine Erfahrung teilen musste. Männer schoben ihn vorwärts. Ein anderer trug zwei Kinder auf dem Arm, wie seine Frau auch. Im Vorbeidrängen legte er mir eins in den Arm und lief weiter. Das Kind war voller Blut, schien aber unverletzt. Es schrie. Wollte zurück aufs Schlachtfeld. Vermutlich hatte es mitangesehen, wie seine Eltern getötet wurden. Ich wandte mich suchend um, entdeckte eine Familie mit mehreren Kindern ein paar Meter entfernt von mir auf dem Boden, rannte gebückt hinüber, legte das Kind neben sie, ging wieder in Deckung.

Dann war es plötzlich vorbei. Nur noch einzelne Schüsse. Aus dem Funkgerät hörte ich: „Clear!“ Das Ganze hatte vielleicht zehn bis fünfzehn Minuten gedauert. Vor mir Tote, hinter mir die Lebenden. War ich unverletzt? Ich erinnerte mich, dass uns im Training gesagt worden war: Oft merkt man es selber nicht, wenn man getroffen wurde. Also abtasten. Alles okay. Auf meine Frage, ob es bei uns Tote oder Verletzte gegeben hatte, erhielt ich die Antwort: „Keine Toten bei uns. Verletzte, aber nicht schlimm.“ Nicht schlimm hieß, eine Schussverletzung in Arm oder Bein. Oft infizierte sich die Wunde und der Soldat war für Monate nur unter Einschränkungen einsetzbar.

Die Männer kamen aus dem Gebäude, einige suchten noch einmal das Gelände ab. Dutzende tote Zivilisten. Die Soldaten erklärten den Überlebenden, sie sollten der Straße, eher einer Sandpiste, folgen, gleich kämen Busse und brächten sie in Sicherheit. Sie würden sich um die Bergung der Leichen kümmern. Die Menschen mussten ins nächste Dorf, aber sie wollten nicht ohne die Toten gehen. Die Soldaten versprachen, dass sie die Gefallenen zu ihnen bringen würden, und schließlich folgten die Menschen ihren Anweisungen. Die Leichen wurden auf die Ladeflächen der Pick-ups, auf das Dach und die Motorhauben der breiten Humvees gelegt. Eigentlich behandelt man Tote hier mit größtem Respekt. Aber unter den gegebenen Umständen musste es so gehen; die Alternative wäre gewesen, sie zurückzulassen. Sie wurden die kürzest mögliche Strecke auf den Fahrzeugen transportiert, sobald wie möglich in Laken gewickelt und mit Pick-ups in die nächsten Dörfer gebracht.

Wir kehrten nicht zu unserem eingestürzten Haus zurück, sondern fuhren in die Kaserne. Dort stand schon ein Peschmerga mit Zigarette im Mund und einem Wasserschlauch bereit und wusch die Wagen, innen und außen. Am nächsten Morgen sollte niemand mehr das Blut sehen. Die Soldaten zogen ihre Kleidung aus, einige stellten sich kurz unter den Schlauch. Andere tranken noch ein Bier oder zogen an der Wasserpfeife, warteten, dass der Adrenalinspiegel sich senkte, um sich dann hinzulegen.

Ich stand verloren da, versuchte zu verstehen, was passiert war. Schließlich kletterte ich über die Leiter auf das Dach des Flachbaus und starrte ins Nichts. Die Soldaten schliefen. Wie konnte das, was gerade geschehen war, für die Menschen hier Alltag sein? Fünf IS-Kämpfer waren tot, Dutzende Geiseln befreit. Und morgen würde das Gleiche an anderer Stelle genauso weitergehen. Was tat ich hier? Was, verdammt, hatte ich in Kurdistan zu suchen? ■

Aras ist als Busfahrer bei „Our Bridge“ angestellt, aber er kümmert sich aus ganzem Herzen um die Kinder. Im August 2023 wird er mit seinem Freund Ali versuchen, nach Deutschland zu flüchten – vergeblich

. Siehe

Kapitel 24

3

BERICHTEN, SO GUT ICH KANN

REISEN IN KRIEGS- UND KRISENREGIONEN

2018/2019

Im Laufe der Jahre erlebt man Dinge, die man entweder nie oder nie richtig erzählen kann. Oder man erlebt Dinge, die man wieder und wieder erzählen muss. Seit ich im Herbst 2011 das erste Mal nach Kurdistan geflogen bin, um einen alten Freund wiederzusehen, reise ich immer wieder an den Lake Mossul, an die Front, an der die Peschmerga ihr Volk gegen den IS verteidigen. Seit 2021 auch in die Ukraine, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort geschieht. Und um darüber zu berichten. Die Welt außerhalb der sicheren Tore der EU ist kompliziert. Und sie wird nicht einfacher. Auch die Geschichten, die ich hier erzähle und die mich geprägt haben, sind es nicht. Sie zeigen, warum ich nicht einfach sagen kann: Das war’s jetzt. Es gibt zu viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die sich selber nicht retten können und deren Geschichten erzählt werden müssen.

Ein Waisenhaus für Flüchtlingskinder

Im Sommer 2018 rief mich Paruar Bako aus Kurdistan an. Ich hatte ihn bei einem meiner Besuche vor dem Kurdistan-Referendum 2017 kennengelernt. Er meldete sich fröhlich wie immer. „Enno! Ey, wie geht’s dir? Pass auf: Hast du ’ne Frisbee? Oder ’nen Fußball? Also, die Kids hier brauchen was zu tun. Wir brauchen Spielzeug und so. Wenn du Zeit hast, frag mal deine Freunde. Wir sammeln, bis wir ’nen Lkw in Deutschland voll haben!“

Als ich Paruar das erste Mal traf, saß er auf robusten Holzmöbeln vor einer Holzhütte. Die Sonne schien, um ihn herum spielten Kinder. Doch hinter uns lag der Lake Mossul. Eine Autostunde entfernt hatten vor wenigen Jahren blutige Gefechte zwischen den kurdischen Peschmerga und dem IS stattgefunden. Vor uns standen, so weit das Auge reichte, die Zelte des jesidischen Flüchtlingscamps Khanke. Vom letzten Zelt des Camps bis zur Shopping Mall nach europäischen Standards waren es dreißig Minuten mit dem Auto. Von der Family Mall mit dem „House of Nutella“ und Freizeitpark dreißig Minuten bis zum Lake Mossul, auf dessen Grund immer noch Leichen der IS-Kämpfer und ihrer Opfer liegen. An den Ufern des Sees spielten Kinder, die keine Eltern mehr haben.

Paruar und ich haben einiges gemeinsam: ähnliches Alter, in Deutschland groß geworden, politisch interessiert. Wir hatten beide im Fernsehen die Bilder vom Genozid des IS an den Jesiden im August 2014 gesehen. Ich wollte verstehen, was hier vor sich ging, was genau der IS ist, was er will und wie die Lage der Opfer ist. Paruar ist Jeside. Er hatte Freunde und Verwandte sterben sehen. Andere wurden verschleppt, missbraucht oder sind einfach nie wieder aufgetaucht. Paruar wollte das nicht einfach hinnehmen, er wollte nicht untätig sein.

Seit 2011 bin ich immer wieder in Kurdistan gewesen. Auch um Freunde wie Paruar zu treffen. Im Laufe der Zeit habe ich mich an die Gegensätze in diesem Land gewöhnt, auch an das Verhalten der bettelnden Kinder an der Ampel. Sie bieten einzelne Kaugummis oder ähnlich Nutzloses zum Kauf an. Gibt man ihnen 1.000 Dinar (etwa 80 Cent), geben sie 500 Dinar Wechselgeld und bestehen drauf, dass man das Kaugummi nimmt. Sie sind die Ärmsten der Armen. Sie haben meist niemanden mehr. Niemanden – null. Keinen einzigen Menschen auf der Welt. Es gibt unter acht Milliarden Menschen nicht einen, der sich um sie schert. Wenn sie sterben, wird sie niemand vermissen. Hier wird einem klar, dass man nicht alle retten kann. Nicht einmal alle Kinder. Nicht mal ein Prozent von ihnen. Warum also überhaupt anfangen? Warum es überhaupt versuchen?

„Weil man helfen muss“, hat Paruar mir erklärt. Seine Antworten sind immer einfach, aber klar. Ein einschneidendes Erlebnis für ihn war eine Begegnung im Flüchtlingscamp Khanke. Es ging um ein schwerkrankes Mädchen. Paruar setzte alle Hebel in Bewegung, um dem Kind zu helfen. Er organisierte Geld, um sie zu retten. Doch es dauerte. Irgendwann hatte er es geschafft, er erhielt die Zusage der Kostenübernahme für eine Behandlung in Deutschland. Paruar eilte ins Camp, um der Familie die gute Nachricht zu überbringen. Aber die Familie brauchte seine Hilfe nicht mehr, das Mädchen war an diesem Tag gestorben. Paruar und seinen Helfern wurde schlagartig klar, wie wenig Wert ein Leben in der Weltgemeinschaft hat und wie wenig sich die Mächtigen für diesen Flecken Erde interessieren. Für viele sind die Menschen hier weniger als Dreck wert. Und das ist wörtlich zu nehmen: Dreck, Müll und Recycling sind für uns in den westlichen Ländern wichtige Themen – Menschenleben in Kurdistan nicht.

Paruar hatte keine medizinische, pädagogische oder kaufmännische Ausbildung. Er hatte kein Geld, ihm standen keine Gebäude zur Verfügung. Aber wenn die Welt nicht helfen wollte, dann musste er eben allein wenigstens die Kinder retten. Paruar und seine Mitstreiter machten sich an die Arbeit. Am Lake Mossul fanden sie eine Bauruine, die ihnen überlassen wurde, und begannen sie auszubauen. In kürzester Zeit entstand ein Waisenhaus für fünfzig Kinder. Heute gehört eine Schule für dreihundert Schülerinnen und Schüler dazu, aktuell wird ein Traumazentrum geplant. Gelder der UN, EU oder ähnliches hat es nie gegeben. Alles wird mit Spenden finanziert. Im Waisenhaus und in der Schule arbeiten ehrenamtliche Helfer.

Am Morgen wird in der Küche das Essen für dreihundert hungrige Schulkinder vorbereitet. Die Lehrerinnen und Lehrer besprechen ihren Tag. Scheint die Sonne? Oder muss man drinnen Sport machen? Gibt es aktuelle politische Themen? Feiertage, die zu beachten sind? Kurz vor neun Uhr treffen die ersten Kinder mit dem Bus ein. Die aus den umliegenden offiziellen und „wilden“ Camps kommen zu Fuß. Es ist laut. Die Musikanlage krächzt, die Boxen kratzen. Blickt man in die Gesichter der Kinder, sieht man unbändige Freude. Ungefähr so, als wenn man einem Kind in Deutschland eine Playstation und ein Pony schenkt und sagt: „Morgen gibt’s mehr.“ Hier freuen sich die Kinder einfach, weil sie kommen dürfen. Weil sie jemand in den Arm nimmt, weil sich jemand um sie kümmert.

Menschen wie Paruar zeigen, dass man im Leben immer eine Wahl hat. Man kann sein Schicksal und das von vielen anderen verändern und etwas bewegen, wenn man sich nur traut. Immer wenn ich Paruar sehe, denke ich an die Worte Rupert Neudecks: „Ich will nie wieder feige sein.“ Paruar war nicht feige. Er ging in ein Kriegsgebiet, ohne Geld, ohne einen Plan, wie er sein Projekt aufbauen sollte, und fing einfach an.

All das ging mir durch den Kopf, nachdem ich das Telefonat mit ihm beendet hatte. Sein simpler Anruf, die Bitte um Fußbälle und Frisbees, ließ mich nicht los. Ich kaufte Dutzende Fußbälle, Trikots und Schuhe mit Stollen, genug, um drei komplette Mannschaften auszustatten. Dazu kistenweise Frisbees. Aber ich dachte: Paruar baut eine Schule und ein Waisenhaus – und mich fragt er nach Fußbällen. Was für ein riesiges Gefälle zwischen dem, was er tat, und dem, was ich tat. Doch was konnte ich noch unternehmen? Mehr Fußbälle? Mehr Frisbees? Irgendwie schien mir das nicht ausreichend. Es war bereits drei Uhr morgens, an meinem Laptop klebte das Post-it „Heute früher ins Bett“. Das erneuere ich alle paar Wochen, aber es klappt nicht.

Beim Scrollen durch Facebook sah ich den Post eines Mannes, der für seine Tochter eine Art große aufblasbare Rutsche mit Pool gekauft hatte. Sie wird an einen Schlauch angeschlossen, damit immer Wasser auf der Rutsche ist. Aha. Ich googelte nach solchen Spielgeräten. Es gab sie in allen Größen und Ausführungen, als Piratenschiff, mit Einhörnern, Monstern oder als Feen-Wunderland. Aber in Kurdistan herrscht Wasserknappheit. Also doch nicht ganz das Richtige. Dann endlich die Idee: eine Hüpfburg! Nachdem ich Dutzende angeschaut hatte, sah ich eine Einhorn-Hüpfburg. Jeder mag Einhörner. Und Hüpfburgen. Vielleicht lag es daran, dass ich schon zu lange wach war, aber vor meinem inneren Auge erschien das Bild dieser grellbunten Hüpfburg, auf Plastikwölkchen gebettet, am Lake Mossul – die perfekte Lösung. Also kaufte ich sie. Und ging endlich schlafen.

Paruar Baka, Gründer von „Our Bridge“, im Interview mit Kurdistan TV. In der Bildungseinrichtung wird Newroz gefeiert, das kurdische Neujahrsfest. Deswegen die traditionelle Kleidung

.

Ich hatte noch in der Nacht meinen Plan, die vielen Zwischenschritte und schließlich die Idee der Einhorn-Hüpfburg in einen Chat mit Freunden getippt, die natürlich schon schliefen. Am nächsten Tag viele Fragen. Die zwei wichtigsten: „Hast du das Ding echt gekauft!?“ Und: „Wie kann ich mitmachen?“ Ich realisierte, dass ich in der Nacht, inklusive der noch zu bewerkstelligenden Lieferung nach Kurdistan, rund 10.000 Euro in den diversen Shops gelassen hatte. Die Frage, wie sich Freunde an den Kosten beteiligen konnten, klang deshalb gut. Ich beschloss, die Aktion auf meinen Social-Media-Kanälen publik zu machen, und zwar mit folgender Frage: „Möchtest du auf der nächsten Party das Gespräch beginnen mit: ‚Übrigens, mir gehört eine Einhorn-Hüpfburg am Lake Mossul‘? Dann gib uns dein Geld!“ Es klappte. Die Kosten waren in wenigen Stunden gedeckt und Paruars Verein erhielt zusätzlich noch einige Tausend Euro auf sein Konto.

Weil man helfen muss

Anfang 2019 fuhr ich erneut zu Paruar, um zu sehen, wie sich das Projekt entwickelte.

„Sein großer Bruder wurde vom IS ermordet“, erklärt mir Paruar und deutet auf einen Jungen, der an uns vorbeigeht. Gerade haben Amelie und Harriet, zwei Freiwillige aus Deutschland, die Erklärung der Menschenrechte im Eingang der Schule aufgehängt. Zehn Grundrechte, die jedem Menschen uneingeschränkt zustehen. Neun dieser Rechte wurden für die Kinder um mich herum gebrochen. Neun von zehn. Wenn man in Europa aufgewachsen ist, kann man sich das Leben hier nicht vorstellen. Die Probleme, von denen ich auf meiner Twitter-Timeline lese, klingen wie von einem anderen Planeten. Es geht los mit: „Mein Internet ist fünf Prozent langsamer als angegeben“ und endet mit der Nachricht, dass sich 250 Fans rivalisierender YouTube-Influencer in Berlin geprügelt haben.

Auch die Kinder in Kurdistan nutzen Facebook, Instagram, Snapchat. Auch dort gibt es LTE, auch dort gibt es das aktuelle iPhone. Aber die fünf Millionen hier ansässigen Kurden leben mit rund zwei Millionen kurdischen und arabischen Flüchtlingen aus Syrien und dem Rest-Irak zusammen. Die Gegensätze sind groß. Wenn man auf den Berg Zawa neben der Stadt Dohuk fährt, kann man Wasserpfeife rauchen, Tee trinken, die Seele baumeln lassen und über die Lichter der Stadt schauen. In der anderen Richtung über das Camp Sharya. Abends kann man sehen, wie in einzelnen Stadtteilen der Strom ausfällt und die Häuser mit Generator nach und nach wieder hell werden.

An meinem ersten Tag in Paruars Bildungszentrum rennt ein Junge, vielleicht sechs Jahre alt, auf mich zu. Er kommt mir vage bekannt vor. Er springt mich an, will in den Arm genommen werden und drückt mich. Ich kann eigentlich wenig mit Kindern anfangen; an sich sind ein Waisenhaus und eine Schule kein Ort für mich. Aber diese Kinder haben Hilfe bitter nötig. Meine Freunde fliegen im Urlaub nach Mallorca. Ich komme hierher. Und natürlich nehme ich den Jungen in den Arm und versuche ihm zu erklären, dass ich ihn nicht verstehe. Gehe dann aber zu „ja“ und „aha“ und „wuhuuu“ über. „Kennst du ihn noch? Das ist Rabi. Er erkennt dich und erzählt dir, was er seit deinem letzten Besuch gemacht hat“, sagt Paruar. Ich grübele, aber ich erinnere mich nicht. Dann dämmert es mir: Vor eineinhalb Jahren war ich mit dem Jungen im jesidischen Heiligtum Lalisch. Er muss damals vier oder fünf gewesen sein. Wir hatten keinen Kontakt seitdem. Aber er erinnert sich. Es gibt nicht viele Menschen in seinem Leben. In den folgenden Tagen begrüßt Rabi mich jeden Morgen überschwänglich und erzählt mir, was er gemacht hat. Er weiß, dass ich ihn nicht verstehe. Es ist egal. Es geht ums Erzählen und Zuhören.

Die anderen Schulkinder begrüßen mich mit „Hello! What’s your name?“ – etwa fünfzig jeden Morgen. Die kurdischen und europäischen Namen sind phonetisch weit voneinander entfernt. Jeden Tag können wir den Namen des jeweils anderen etwas besser aussprechen. „Hallo Enno! Wie geht’s?“, begrüßt mich die Vorsitzende des Vereins. Mehr Deutsch spricht sie nicht. Ich bedanke mich – mehr Kurdisch spreche ich nicht. Die Kinder putzen sich die Zähne und waschen sich die Hände, dann geht es in den Unterricht. Zwei Zeitstunden am Tag (danach sind andere Kinder an der Reihe), anschließend können sie auf dem großen Hof spielen. Das mag nach wenig klingen, doch viele der Flüchtlingskinder haben nie zuvor eine Schule besucht. Fast alle sind traumatisiert.

Neben der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte hängt inzwischen auch eine Weltkarte. Die Kinder wollen wissen, wo ich herkomme. Mir fällt eine Situation fünf Jahre zuvor ein. Es war an der IS-Front, am Ende eines Fluchtkorridors, und ich trug ein Kind. Der Übersetzer sagte: „Das Kind fragt, wo du herkommst?“ – „Deutschland.“ – „Jaja. Es fragt, ob du es jetzt mitnimmst. Es hat niemanden mehr.“ – Die ganze Familie war ermordet worden. Ich habe das Kind kurz darauf irgendwem in die Hand gedrückt, bei dem schon andere Kinder waren, bin in den gepanzerten Humvee gesprungen und mit den Soldaten zum nächsten Einsatz gefahren. Ich habe keine Ahnung, wer das Kind war oder was aus ihm geworden ist. Krieg ist hart. Krieg ist kein Hollywoodfilm mit Happy End.

Den Kindern hier geht es relativ gut. Sie sind eingebunden in eine Gemeinschaft, sie sind in Sicherheit. Sie wissen wenig von Ländern und Kontinenten, aber Deutschland kennen viele aus Erzählungen von anderen. Deutschland ist da, wo die guten Waffen herkommen, wo Angela Merkel freundlich zu den Verfolgten ist und wo die besten Fußballspieler leben. Die Deklaration der Menschenrechte an der Schule kommt mir vor wie Hohn. Wie erklärt man einem Kind, dessen Bruder vor seinen Augen erschossen worden ist, dass die Welt sich einig ist, dass das nicht geschehen darf? Und doch nichts dagegen unternimmt? Für die Kinder hier ist Töten und Sterben normaler Alltag. So wie für uns eine Beule oder ein gebrochenes Bein.

Bevor die Kinder am Mittag nach Hause gehen, bekommen sie noch etwas Warmes zu essen. Die Versorgung in den Camps funktioniert, aber die Eltern sind froh über jede Mahlzeit, die das Kind woanders erhält. Und in der Schule gibt es Duschen und eine Waschmaschine. Die Kinder hier im Waisenhaus und in der Schule haben eine Zukunft. Sie lernen lesen, schreiben, rechnen, mit dem Computer umgehen, Handarbeiten und vieles mehr. Die Grundlagen für ein zivilisiertes Leben.

Die Lehrer, mit denen ich spreche, bewundern die deutsche Gründlichkeit. Sie fragen, ob wir wirklich jeden Tag acht Stunden arbeiten, fünf Tage in der Woche. In Kurdistan beträgt die effektive Wochenarbeitszeit eher zwanzig Stunden. Umgekehrt bewundere ich diese Lehrer, weil sie Großartiges leisten. Ich verdiene Geld, indem ich Menschen Dinge erkläre, im Museum oder als Berater. Die Lehrerinnen und Lehrer hier geben Hunderten Kindern Liebe, Geborgenheit, Mahlzeiten. Sie geben ihnen eine Zukunft. Und verstehen nicht, warum das etwas Besonderes sein soll. „Man muss doch helfen.“ Das ist für die Menschen hier selbstverständlich.

Und natürlich haben sie recht damit. Man muss helfen. Es erscheint einem nur immer so schwer, nach diesem einfachen Satz zu handeln. Aber dieser einfache Satz ist der Grund dafür, warum ich in Kriegs- und Krisengebiete reise und von dort berichte.

Die Geschichten in diesem Buch berichten von Krieg und Elend, aber auch von Mut und Solidarität. Ich will sie erzählen, so gut ich kann. ■

Der ehemalige Bunker am Anhalter Bahnhof nahe dem Potsdamer Platz in Berlin, heute Berlin Story Bunker: 6.500 m

2

, fünf Etagen, mehrere Ausstellungen. Hier befindet sich auch Enno Lenzes Büro

.

4

WIE KONNTE ES GESCHEHEN?

DER MUSEUMSBUNKER IN BERLIN

2017

Ereignisse wie meine Erlebnisse an der Front oder im Waisenhaus am Lake Mossul stehen im starken Kontrast zu dem, womit ich mich im Alltag beschäftige: Ich leite ein Museum in Berlin und arbeite als Consultant. Von meinen Reisen berichte ich so aktuell wie möglich über Social-Media-Kanäle und im Nachrichtenportal Berlin Story News, und das mit recht großer Reichweite. Wenn ich Krisen- und Kriegsgebiete besuche, dann auch, um die Dynamiken dort zu verstehen, um mit den Opfern und Akteuren zu sprechen und meine Erkenntnisse in Texten und Ausstellungen darzustellen. Dazu kehre ich zurück in die behütete „erste Welt“, in der man sich mit allen Mitteln vor Flüchtenden zu schützen versucht und vorgibt, dass das okay sei, weil wir unseren Lebensstandard ja nicht zugunsten der anderen aufgeben können.

Im Gegensatz zu meinen guten internationalen Kontakten zu Museen, die sich mit zeitgeschichtlichen Themen befassen, habe ich nie wirklich in der deutschen Museums-Szene Fuß fassen können. Ich habe auf Museums-Konferenzen in Kurdistan, Frankreich, Marokko, der Ukraine und per Zoom in den USA und Großbritannien gesprochen.

Mit vielen Protagonisten der deutschen Museums-Szene dagegen habe ich bis heute kaum Kontakt. Sie können nichts mit mir und unserem Ausstellungskonzept anfangen. Kern meiner Kritik ist dabei der „Beutelsbacher Konsens“, der, grob umrissen, besagt, dass in der politischen Bildung nicht Position bezogen werden darf. Vielmehr gehe es darum, Geschichte im Unterricht und in Museen möglichst „ausgewogen“ darzustellen. Gefordert wird Kontroversität, damit Schüler beziehungsweise Museumsbesucher nicht in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, sondern ihre Haltung selbst entwickeln können. Auch gegenüber Nazis, gegenüber Diktatoren wie Saddam Hussein und Wladimir Putin. Man dürfe die Wahrnehmung nicht beeinflussen, heißt es, es gilt das sogenannte „Überwältigungsverbot“. Diese Haltung ist Grundsatz so gut wie aller deutschen zeitgeschichtlichen Museen seit einer Tagung 1976 in Beutelsbach, bei der die Grundzüge politischer Bildung in der Bundesrepublik festgelegt wurden.

2013 hatten Wieland Giebel und ich uns entschieden, einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, den ehemaligen Anhalter-Bunker am Anhalter Bahnhof in Berlin, als Museum zu betreiben: heute der Berlin Story Bunker. Am Anfang standen Überlegungen, in welcher Form wir unser Thema, die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, darstellen sollten. Wir wollten die Verbrechen des Nazi-Regimes dokumentieren und erklären, warum Menschen damals so begeistert mitgemacht haben und warum weiten Teilen der Welt die Opfer der Verfolgung bis Kriegsende kaum Rettungsversuche wert waren. Diese „Stunde null“ der Museumsplanung war die schwierigste. Am Anfang gab es nur einen leeren fünfstöckigen Bunker von 6.500 Quadratmetern und ein privates Bankkonto, in dessen Rahmen sich alle Investitionen bewegen mussten. Fördergelder haben wir nie erhalten. Das Museum sollte sich allein über die Eintrittsgelder finanzieren.

Also begann ich, Museen in Europa und der Welt zu besuchen und mit Planerinnen und Planern zu sprechen. In diesem Zusammenhang flog ich auch nach Kurdistan, um mir dort die museale Aufarbeitung der Saddam- und ISIS-Geschichte anzusehen.

Museen in Kurdistan

Kurdistan-Irak umfasst drei Provinzen mit rund fünf Millionen Einwohnern. Die Kurden dort sprechen Sorani; sie haben ein eigenes Parlament, eine eigene Regierung, eigene Visa, eine eigene Polizei und Nachrichtendienste und mit den Peschmerga eine eigene Armee. Mit den im Rest-Irak lebenden, arabisch sprechenden Irakern teilen sie oft kaum mehr als die Währung und den Pass. Kurdistan ist weniger als ein Staat, aber mehr als ein Bundesland. Es gelten demokratisch verabschiedete Gesetze, das Parlament hat eine Frauenquote von 33 Prozent, es gibt keine Kopftuchpflicht. Neben Moslems leben hier Christen, Jesiden, Juden, Kakai und Anhänger etlicher anderer Religionen, von denen man in Europa kaum gehört hat. In Barzan beispielsweise stehen seit Jahrhunderten eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee nebeneinander.

Jahrhundertelang wurden die Kurden in allen ihren Heimatländern verfolgt. Im 20. Jahrhundert zunächst von den damaligen „Schutzmächten“, später von den lokalen Diktatoren und Regimen. Im Sommer 2014 überfiel die Terrororganisation Islamischer Staat Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak. Die irakischen Soldaten überließen die Bevölkerung ihrem Schicksal. Im August 2014 verübte der IS in Shingal (Sindschar) einen Genozid an der dort lebenden religiösen Minderheit der Jesiden. Millionen Menschen wurden im Laufe des Krieges vertrieben, ermordet, missbraucht, verstümmelt oder versklavt. Bis heute ist das Schicksal von Zehntausenden ungeklärt. Nur wenige Täter wurden bestraft. Mittlerweile ist der IS weitestgehend aus den kurdischen Gebieten vertrieben.

Als der IS Syrien überfiel, nahm Kurdistan-Irak eine Million syrische Flüchtlinge auf, als der IS in den Rest-Irak weiterzog, eine weitere Million von dort. 2015 hatten die Peschmerga fünfzig Prozent mehr Fläche vom IS befreit, als Kurdistan zuvor umfasste: nämlich auch die Nineveh-Provinz und Gebiete südlich von Kirkuk – Gebiete, die von der irakischen Armee aufgegeben worden waren. Kurdische Soldaten sicherten sie und standen an der syrischen Grenze. Auf der anderen Seite Kurden der YPG (Yekĭneyěn Parastina Gel, sogenannte „Volksverteidigungseinheiten“). Kurdistan-Irak ist, vereinfacht gesagt, demokratisch-kapitalistisch geprägt, Kurdistan-Syrien (auch Nordost-Syrien, oder Rojava, West-Kurdistan) sozialistisch. Das führt immer wieder zu politischen Problemen, aber beide Seiten schützen die Bevölkerung und die Soldaten an der Grenze arbeiten zusammen.

Nachgestellte Kampfszene im ISIS-Museum in Kurdistan. Ein Scharfschütze (links) blickt durch ein Loch in der Außenwand eines Gebäudes

.

Bereits 2017 eröffnete in der kurdischen Millionenstadt Sulaymannia ein Museum, das an den Kampf der Kurden gegen den IS erinnert: das Museum for the Martyrs in the War Against ISIS (Museum für die Märtyrer im Krieg gegen ISIS). Dort werden alle, die den Kampf gegen den IS unterstützt haben, gleichermaßen gewürdigt, über ideologische, politische und nationale Grenzen hinweg. Man sieht dort Bilder, die Peschmerga aus Kurdistan-Irak aufgenommen haben, Bilder, die YPG-Kämpfern aus Syrien, irakische Soldaten und Journalisten gemacht haben – eine Besonderheit, denn die ideologischen Gräben zwischen den kurdischen Gruppen sind groß. Im Museum werden Filme, Texttafeln, Grafiken und Exponate gezeigt, einige original, andere nicht. Die Ausrüstung eines Journalisten beispielsweise ist gestellt, die Schuhe der getöteten Peschmerga und die Stempel des IS sind echt. Insgesamt ist es ein einfacher moderner Museumsstandard. Der einzige „deutsche Beitrag“ in diesem Museum ist ein Video des BILD-Videochefs Claas Weinmann. Er war dabei, als im Oktober 2014 die erste deutsche Panzerabwehrrakete MILAN von den Peschmerga auf ein Gebäude abgefeuert wurde, in dem sich der IS verschanzt hatte. Deutschland wird auf einer Tafel gedankt, auf der alle Nationen verzeichnet sind, die die Kurden unterstützt haben.

Die Geschichte des kurdischen Kampfes wird auf rund 2.000 Quadratmetern in all ihren grausamen und traurigen Facetten dargestellt. Wandflächen sind mit großen Fotografien von toten Kämpfern und Soldaten bedeckt, vom Boden bis zur Decke, auf beiden Etagen. Man kann die Menge kaum erfassen; für Fotos der zivilen Opfer würden die Wände nicht ausreichen. Sowohl unter den Journalisten als auch unter den Kämpfern entdeckte ich Menschen, die ich persönlich gekannt hatte. „War kills!“ (Krieg tötet!“) stand auf dem Schild eines Friedensaktivisten vor einer Waffenmesse, die ich besucht habe. Es gibt in Kriegen militärische Sieger, aber nie Gewinner. Fast jede kurdische Familie hat Tote, Verschleppte oder Vermisste zu beklagen. Wenn nicht im Kampf gegen den IS gefallen, dann im Kampf gegen die Truppen Saddams, der iranische Regierung oder gegen schiitische Milizen.

Auch die wirre Ideologie des Islamischen Staates wird im Museum for the Martyrs thematisiert. Einige erbeutete IS-Stempel und -Siegel sind in einer Vitrine zu sehen. Ich habe mich gefragt, ob ich sie fotografieren sollte oder ob das schon eine Grenze überschreiten würde? Wäre ich damit der Faszination des Grauens erlegen? Und warum eigentlich sollte ich Bilder machen und mich daran erinnern? Wie würden die Besucherinnen und Besucher in unserem Bunker-Museum in Deutschland auf Stempel und Siegel der Nazis reagieren? Was würde ich denken, wenn die Besucher Fotos davon machen?

Das Martyrs-Museum zeigt eine Vielzahl von Videos vom Krieg. Wer keinen Krieg erlebt hat und ihn nur aus Actionfilmen kennt, dürfte erschüttert sein, wenn er hier sieht, wie schnell ein Mensch stirbt. Ein Schuss, ein Treffer. Der Getroffene fällt und verblutet in wenigen Minuten. Nächste Szene: Ein IS-Kämpfer wird angeschossen, ein Soldat rennt auf ihn zu und gibt mehrere Schüsse mit dem Sturmgewehr ab, nimmt die Pistole, setzt nach. Solange der Terrorist einen Finger am Abzug hat, ist er gefährlich. Ein anderes Video: Eine Panzerfaust wird auf einen sprengstoffbeladenen Geländewagen des IS abgefeuert. Der Wagen explodiert in einem großen Feuerball. Die Druckwelle wirbelt kreisförmig den Staub vom Wüstenboden auf und erreicht den Kameramann. Ich kenne das; man hört den Knall, hat Staub in den Augen, alles vibriert wie bei einem Rock-Konzert und man spürt kurz Druck auf den Ohren. Der Kameramann schwenkt auf seine Kameraden. Sie lachen. Im nächsten Bild sieht man einen abgerissenen Arm an einer verbrannten Kalaschnikow.

Solche Szenen in einem deutschen Museum oder im deutschen Fernsehen wären undenkbar. Bei uns wird der Besucher schonend behandelt, ihm wird wenig zugemutet – aber kann er so ein Verständnis für die Brutalität des Krieges entwickeln? Im Museum for the Martyrs sehen Kinder diese Aufnahmen. Am Tag meines Besuchs war ein Mann mit einem kleinen Mädchen dort. Er suchte mit ihr die Verwandten unter den Toten. Für das Mädchen war es ein Spiel, sie freute sich jedes Mal, wenn sie jemanden gefunden hatte. Der Tod gehört hier zum Alltag. Kinder lernen irgendwie, damit umzugehen. Ich habe mich oft gefragt, was solche Bilder mit den Betrachtern machen. Die Menschen in Kurdistan sind herzlich, großzügig, es gibt kaum Kleinkriminalität, keine Taschendiebe. Wie passt das dem Klischee nach zusammen – brutale Gewalt und Freundlichkeit? Vielleicht ist im ganzen Land das Trauma zur Normalität geworden?

Am Ende der Ausstellung steht eine Tafel mit einer einfachen Forderung in vielen Sprachen: „Wir wollen Frieden.“ Ich hatte Tränen in den Augen, als ich die drei Worte las.

Gut eine Stunde entfernt in Richtung der iranischen Grenze, ganz am Ende der Autobahn, befindet sich der kleine Grenzort Halabja, umgeben von den sandfarbenen, gelb-grauen Bergen, die Karl May in seinem Roman „Durchs wilde Kurdistan“ beschreibt. Im Winter