15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Enno Lenze ist Politiker, Hacker, Aktivist und Unternehmer. In Berlin leitet er einen Verlag und ein Museum. Aber seine größte Leidenschaft verfolgt er nach Dienstschluss: Er engagiert sich für Kurdistan. Eine Region, in der Geschichte geschrieben wird. 2011 bereiste er das Gebiet zum ersten Mal. In den Grenzregionen zwischen Syrien, Irak, Iran und der Türkei lernte er hochrangige Politiker und Generäle kennen. Seitdem ist er überzeugt: Was in Kurdistan passiert, betrifft die Welt. Und Deutschland. Ob im Kampf gegen den IS, in der Türkeipolitik oder der Flüchtlingsfrage: Das Verständnis von Kurdistan ist die Grundlage für das Verständnis unserer gegenwärtigen Politik. In Fronturlaub nimmt Lenze Sie mit auf seine Reisen. Er beschreibt eindrücklich und bildhaft seine Erfahrungen an der IS-Front und seine Begegnungen mit den Menschen und der Kultur vor Ort und erzählt von tragischen Schicksalen: von Familien, die durch den islamistischen Terror auseinandergerissen wurden, aber auch von Menschen, die bereit sind, für ihren Traum von Freiheit und Unabhängigkeit zu sterben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Enno Lenze

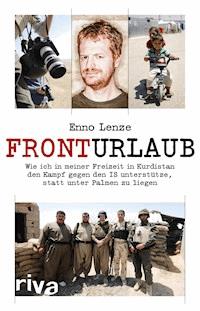

FRONTURLAUB

Enno Lenze

FRONTURLAUB

Wie ich in meiner Freizeit in Kurdistan den Kampf gegen den IS unterstütze, statt unter Palmen zu liegen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Originalausgabe

1. Auflage 2018

© 2018 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Dennis Sand/Silke Panten

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildungen und Abbildungen im Innenteil: Enno Lenze

Satz: ZeroSoft, Timisoara

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-7423-0437-7

ISBN E-Book (PDF) 978-3-95971-961-2

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95971-960-5

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Prolog

TEIL 1: Die Vorgeschichte

Meine Kindheit in einer fremden Welt

Wie ich zu einem Hacker wurde

Ich bin ein Pirat

Teil 2: Faszination Kurdistan

Meine Reise in eine neue Welt

Mein Leben wird politisch

Flüchtlingspolitik auf kurdische Art

Am Ort der Katastrophe

Die Sache mit den Waffen

Kaka Hama

Das Leben in der Kaserne

TEIL 3: In eine neue Zukunft

Meine letzte Reise

Danksagung

Prolog

Irgendetwas lag in der Luft. Schon seit Tagen machte sich eine merkwürdige Stimmung in der Stadt breit. Die Leute verhielten sich komisch. Sie sprachen nicht mehr miteinander, warfen sich beinahe verschwörerische Blicke zu. Es schien, als würden einige der Einwohner von Shingal ein dunkles Geheimnis in sich tragen. Als würden sie etwas wissen, was die anderen nicht wissen dürften. Sharwez spürte das nicht bloß. Er beobachtete es auch. Besonders die Sunniten waren merkwürdig. Sharwez war Jeside, aber er hatte mit den anderen Religionsgemeinschaften im Ort nie ein Problem gehabt. Im Gegenteil. Man verstand sich immer gut. Seit Jahrzehnten schon. Doch in diesen Tagen schien etwas anders zu sein. Beunruhigt war Sharwez aber noch nicht. Dafür hatte er in den letzten Monaten zu viel erlebt.

Die Grundstimmung hier im Norden des Irak war grundsätzlich nicht die beste. Der Islamische Staat hatte große Teile des benachbarten Gebietes in Syrien eingenommen. Die Grenze lag nur ein paar Kilometer entfernt. Und jeder wusste, dass die Terrormiliz auf Expansionskurs war. Sharwez rechnete mit vielem. Er rechnete auch damit, dass es irgendwann zu Kämpfen kommen würde. Aber Sharwez rechnete nicht mit dem, was an einem heißen Augusttag im Jahr 2014 dann wirklich passieren sollte.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Der IS rückte an.

»Das kann nicht sein«, warfen einige Soldaten ein, die hier in der Stadt stationiert waren. Sie wären doch gewarnt worden, wenn der IS größere Truppen einberufen hätte. So etwas bleibt nicht unbemerkt. Auf dem Marktplatz in der Stadtmitte versammelte sich eine große Menschengruppe.

»Sie kommen nicht mit großen Truppen«, warf der Mann ein, dem offenbar die Informationen zugespielt worden waren. »Sie kommen mit ein paar Jeeps.«

Mit ein paar Jeeps. Das war merkwürdig. Über das militärische Vorgehen der IS-Milizen gab es zahlreiche Gerüchte und einige Mythen. Es hieß, dass viele ihrer Soldaten übermütig wären. Dass sie oftmals unüberlegt handelten. Das hier schien so eine übermütige und unüberlegte Aktion zu sein. In Shingal waren nicht viele Soldaten stationiert. Aber die Bewohner hatten Waffen. Sie könnten sich gegen ein paar Hundert Angreifer zur Wehr setzen.

»Wann sind sie da?«, wollte jemand wissen.

»In ein paar Stunden«, sagte der Mann mit den Informationen. Und Sharwez, Familienvater, Ende 40, überlegte, was er nun machen sollte. Sollte er mit seiner Familie aus der Stadt fliehen und sie in Sicherheit bringen? Oder sollte er in der Stadt bleiben und helfen, sie zu verteidigen? Er wägte ab. Ein paar Hundert Angreifer waren auf dem Weg. Maximal. Shingal hatte knapp 40.000 Einwohner. Nein, dachte Sharwez, mit den paar IS-Idioten werden wir schon fertig. Er ging in sein Haus und besprach sich mit seiner Familie. Sagte ihnen, dass sie im Haus bleiben sollten. Für den Fall der Fälle. Die Häuser in Shingal waren einfache Betonhäuser. Ähnlich wie einfache Plattenbauten. Es gab keine Keller, keine Möglichkeiten, sich groß zu verstecken. Aber, beruhigte Sharwez die Familie, die Soldaten würden gar nicht erst bis in die Stadt kommen. »Bleibt einfach im Haus. Es kann nichts passieren.«

Dann nahm er sich sein Sturmgewehr und ließ seine Familie zurück. Er kam nicht weit. Nach ein paar Metern hörte er Schüsse. Menschen liefen aufgeregt durch die Straßen, sie schrien. Was war passiert? Er schaute sich um. Immer mehr Menschen liefen ihm panisch entgegen. Dann hörte er die Rufe.

»Allahu Akbar!«

Waren sie da? War der Feind gekommen?

Sharwez kämpfte sich vorbei an den Menschen, die ihm entgegenströmten, und plötzlich sah er, wie immer mehr schwarz vermummte Männer mit Kalaschnikows aus den Häusern kamen. Er wurde bleich. Konnte das wirklich sein? Offenbar hatten sich zahlreiche Stadtbewohner dem IS angeschlossen. Und sie waren über die Offensive informiert.

Die schwarz vermummten Männer zogen durch die Stadt und schossen auf die Jesiden. Die Jesiden waren dem Islamischen Staat als religiöse Minderheit ein besonderes Übel. Da sie nicht den »reinen Islam« lebten, gehörten sie zu den Todfeinden der IS-Milizen. Sharwez presste sich an eine Häuserwand. Er sah, wie einer seiner Nachbarn mit seiner Familie in einem Jeep mit voller Geschwindigkeit durch die Straße fuhr. Er wollte fliehen. Raus aus der Stadt. Doch die Milizen schossen auf den Wagen. Er fuhr gegen einen Stein und überschlug sich. Sharwez sah, wie die schwarz gekleideten Männer zu dem Autowrack liefen und die Insassen herauszogen. Sie schossen seinem Nachbarn und dessen Sohn in die Beine. Die Schreie waren unerträglich. Dann ließen sie die beiden einfach liegen. Wahrscheinlich im Bewusstsein, dass sie verbluten würden. Sie zogen die Ehefrau und die Tochter aus dem mittlerweile brennenden Autowrack. Der Ehefrau verpassten sie einen Kopfschuss. Die Tochter, sie war vielleicht 13 oder 14 Jahre alt, wurde von den Männern vergewaltigt. Vor den Augen ihres sterbenden Vaters.

Was zur Hölle war hier los? Sharwez konnte nicht fassen, was gerade in seiner Stadt passierte. Es kam so plötzlich. So unerwartet. Im Hintergrund hörte er Gewehrsalven und Allahu-Akbar-Rufe. Es schien, als wären die Milizen überall. Sie mussten das über Wochen sorgfältig geplant haben. Es waren nicht Hunderte. Es waren bereits jetzt Tausende. Zusätzlich näherten sich die Jeeps den Stadtgrenzen. Für Flucht war es zu spät. Und Verteidigung schien angesichts dieser Übermacht an Soldaten unmöglich. Sharwez wurde panisch. Er rannte zurück zu seinem Haus. Wollte zu seiner Familie. Unterwegs sah er, wie sunnitische Nachbarn auf die Jesiden zukamen.

»Kommt, kommt«, schrien sie. »Wir verstecken euch bei uns. Habt keine Sorge.«

Die Jesiden galten in Shingal eigentlich als äußerst beliebt. Sie hatten es sich zum Prinzip gemacht, immer denen Schutz zu gewähren, die in der jahrhundertealten Geschichte der Stadt unterdrückt wurden. Wenn die Schiiten die Sunniten unterdrückten, dann stellten sich die Jesiden auf die Seite der Sunniten. Und wenn die Sunniten die Schiiten unterdrückten, sprangen sie den Schiiten bei. Es schien nun, als würde sich das auszahlen. Doch in vielen Fällen wollten die ehemaligen Nachbarn ihren jesidischen Freunden gar keinen Schutz gewähren. Sie lockten sie bloß in einen Hinterhalt. Und erschossen sie dann skrupellos.

Sharwez rannte noch ein bisschen schneller. Als er in seiner Straße ankam, sah er, wie vier schwarz gekleidete Männer vor seinem Haus standen.

»Nein!«, schrie er. Die IS-Milizen schauten zu ihm herüber und legten ihre Waffen an. In dem Moment spürte Sharwez, wie eine Hand ihn in einen Hauseingang zog. Es war sein Nachbar.

»Sharwez, bist du wahnsinnig?!«

Der IS eröffnete das Feuer. Die beiden schossen zurück. Der Hauseingang bot ihnen Schutz.

»Meine Familie!«, sagte Sharwez. »Meine Familie ist noch in meinem Haus. Ich muss da rein.«

»Du kommst da nicht rein. Siehst du nicht, wie viele von den Terroristen da stehen? Daesh ist überall.«

Daesh war der kurdische Begriff für Feind.

»Wir müssen was tun.«

»Sharwez, bleib ruhig. Wir können nichts tun.«

Sharwez wusste, dass sein Nachbar recht hatte. Er konnte nichts tun, außer sich erschießen zu lassen. Er kämpfte mit den Tränen.

»Reiß dich zusammen, das bringt uns gerade auch nichts«, sagte sein Nachbar. Die beiden kauerten in ihrem Versteck. Sie wussten, dass der IS sie im Visier hatte. Würden sie jetzt herauskommen, würde man sie erschießen. Nur ganz kurz wagte Sharwez den Blick auf die Straße. Den Blick auf sein Haus. Er sah, wie die IS-Milizen seine Tür eintraten. Er sah, wie sie seine Familie herauszogen. Wie sie seinem Sohn in den Bauch schossen. Er hörte ihn schreien. Sharwez biss sich auf die Lippen, wollte aufspringen, aber sein Nachbar hielt ihn zurück. »Nein«, sagte er. »Du kannst nichts für ihn tun.«

Sharwez liefen die Tränen über sein Gesicht. Das war ein Albtraum, der schlimmer war als alles, was er sich jemals hätte vorstellen können. Dann sah er, wie zwei Soldaten ein Seil nahmen, seinen verletzten Sohn an den Füßen an einen Jeep banden und mit dem Wagen durch die Stadt fuhren. Das waren keine Menschen mehr, dachte Sharwez. Das waren Teufel.

Er sah, wie seine Frau und seine Tochter verschleppt wurden. Hörte, wie sie um Hilfe schrien. Es brach ihm das Herz.

»Hör zu«, sagte ihm sein Nachbar nüchtern. »Da sind zwei Schützen, die uns im Visier haben. Sobald wir rauslaufen, knallen die uns ab wie Hunde. Damit helfen wir deiner Familie auch nicht. Wir werden jetzt durch das hintere Fenster klettern, versuchen uns den Weg halbwegs freizuschießen und werden dann zusehen, dass wir aus der Stadt rauskommen. Und dann überlegen wir uns, wie wir deine Familie rächen können. Hast du das verstanden?«

Sharwez nickte.

Dann kletterten sie durch das Fenster. Und rannten.

Irgendwie schafften sie es tatsächlich hinaus aus der Stadt. Vor den Toren von Shingal stießen sie auf Tausende weitere Jesiden, die auf der Flucht waren.

»Wo wollen wir denn hin?«, fragte Sharwez.

»Es gibt nur eine Chance«, sagte ein Soldat, der den Flüchtlingstreck sicherte. »Ins Gebirge.«

Und so machten sich Sharwez und sein Nachbar mit all den anderen vertriebenen Jesiden auf in das Shingal-Gebirge. Die gesamte Strecke war ein Albtraum. Alle Anwesenden taten nichts anderes, als sich gegenseitig immer wieder zu bestätigen, dass sie richtig gehandelt hatten. Alle paar Minuten wollte einer aus der Gruppe ausbrechen. Zurücklaufen. Aber es hatte ja keinen Sinn. Sie waren unterlegen. Der IS hatte sie überrumpelt. Eine Rückkehr in die Stadt wäre der sichere Tod gewesen. Die Gruppe schaffte es ins Gebirge. Merkwürdig, dachte Sharwez, dass der IS uns nicht folgt. Erst später begriff er, dass der IS einen Plan hatte. Er folgte der Gruppe. Aber nicht auf den Berg. Die Soldaten positionierten sich um die Gebirgskette herum. Sie schlossen die Jesiden ein. Es war im August 2014. Zehntausend Jesiden waren bei über 50 Grad Hitze auf einem Berg eingekesselt. Und niemand half ihnen. Nach und nach verdursteten die Menschen. Sie starben qualvoll.

*

»Wo war die Weltgemeinschaft denn da?«, fragte mich Sharwez. »Wieso ist niemand gekommen, um uns zu helfen? Habt ihr das nicht gewusst? Habt ihr die Bilder nicht gesehen?« Er hatte Tränen in den Augen. Und ich, ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wir saßen uns gegenüber und schwiegen. In Shingal. Fünf Monate nach dem furchtbaren Völkermord an den Jesiden, der in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Wir begreifen die Welt, in der wir leben, durch die Geschichten, die wir uns über diese Welt erzählen. Und all diese Geschichten sind Geschichten von Menschen. Menschen, die Gutes tun. Menschen, die Schlechtes tun. Menschen, denen Gutes oder Schlechtes widerfährt. Wir erfahren davon in den Nachrichten. Oder in den Zeitungen. Aber manchmal begreifen wir diese Nachrichten erst, wenn wir die Geschichten hinter ihnen hören. Das ist der Grund, warum ich nach Kurdistan gekommen bin. Ich wollte die Geschichten hinter den Nachrichten hören. Ich hatte mit vielem gerechnet. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich eine Begegnung wie die mit Sharwez so aus der Bahn werfen würde.

Ich wusste, dass ich in drei Tagen wieder zurückfliegen würde. Zurück nach Berlin. Ich würde wieder in meinem 200-Quadratmeter-Bürokomplex sitzen. Unter den Linden. Aber etwas wird dann anders sein. Das wusste ich. Irgendwas, dachte ich mir, irgendetwas läuft hier wirklich verdammt schief. Aber was wollte ich machen? Was konnte ich machen?

TEIL 1

Die Vorgeschichte

Meine Kindheit ineiner fremden Welt

Die ersten Erinnerungen an mein Leben sind Erinnerungen an das Fremde. Ich war keine zwei Jahre alt, als meine Eltern mit meinen Geschwistern und mir nach Afrika zogen. In ein neues Leben. In eine neue Welt. Mein Vater hatte wohl genug von der alten Welt und seinem bisherigen Leben. Wer könnte es ihm verübeln? Mein Vater war Journalist. Kriegsberichterstatter. Zuletzt arbeitete er einige Monate in Nordirland. Er war ein harter Hund. Er war es gewohnt, am Limit zu leben. Aber die Zeit in Belfast hat ihn tief geprägt. Es herrschten nahezu bürgerkriegsähnliche Zustände, die zwischen Katholiken und Protestanten ausgetragen wurden. Nachts brannten Autos, es wurden Attentate und Bombenanschläge verübt, und auch vor Journalisten wurde nicht haltgemacht. Mein Vater fand regelmäßig irgendwelche Morddrohungen in seinem Briefkasten. Von Menschen, die seine Berichterstattung nicht mochten. Von Menschen, die sich in ihrer politischen Agenda von ihm gestört fühlten. Er konnte damit umgehen. Aber als er mit ansehen musste, wie sein bester Freund auf offener Straße mitten in einem Feuergefecht erschossen wurde, beschloss er, einen Schlussstrich zu ziehen. Mein Vater hatte mittlerweile zu viel gesehen und zu viele Menschen verloren, die ihm etwas bedeuteten. Er brauchte eine Pause. Er wollte weg. Weg aus Europa und weg von seinem alten Leben. Da meine Eltern schon immer sozial engagiert waren, bewarben sie sich für ein paar Entwicklungshilfeprojekte. Und bekamen ziemlich schnell das Angebot, nach Ruanda zu gehen. Ruanda war genau das Richtige für meinen Vater, denn es lag wortwörtlich am anderen Ende der Welt. Mein Vater wollte Abstand. Und mehr Abstand ging wirklich nicht. Er sagte zu. Und Ende 1983 zog unsere gesamte Familie nach Ostafrika.

Ruanda war eine andere Welt. Wir lebten in Mukoma, einem kleinen Dorf südwestlich der Hauptstadt Kigali. Mukoma heißt übersetzt so viel wie »Der Hügel«, und der Name passte ziemlich gut. Die Gegend war voller kleiner Berge mit grünen Wiesen. Ein richtiges Teletubbyland. Aber außer den Bergen gab es nicht viel in Mukoma. Ein paar Büsche, ein paar Sträucher, und hier und da lief die eine oder andere Ziege herum. In unserem Dorf lebten etwa 200 Menschen. Mukoma sah so aus, wie man sich afrikanische Dörfer im Allgemeinen vorstellt. Die Leuten wohnten in einfachen, runden Lehmhütten. Unsere Familie hatte immerhin ein Steinhaus. Mit Fenster und Türen. Einfacher Standard. Aber dennoch weit über allem, was es in der Gegend so gab. Strom gab es nicht. Batterien gab es nicht. Nur eine Kerosinturbine, die den Kühlschrank betrieb. Als ich ein paar Jahre später nach Deutschland kam, war ich ziemlich erstaunt, dass man nirgendwo Kerosin kaufen konnte. Außer am Flughafen. Ich habe mich gewundert, wie oft die Leute wohl zum Flughafen fahren müssten, um ihren Kühlschrank zu betreiben. Abgesehen von unserem Kühlschrank, hatten wir in Mukoma noch einen Gasherd mit einer Gasflasche, Kerzen und Petroleumlampen für die Außenbeleuchtung. In unserem Garten wohnten ein paar Ziegen, die man uns geschenkt hatte. Sie wurden bald zu meinen besten Freunden.

Das Leben im Dorf war ziemlich langweilig. Zwar kamen immer wieder die anderen Kinder zum Spielen vorbei, aber es gab für uns nichts zu tun. Zu Hause hatten wir eine Angestellte. Sie hieß Eugenie und war Haushälterin und Kindermädchen in einem. Sie machte die Wäsche, kochte Essen, schmiss den ganzen Haushalt und musste uns Kinder nebenbei noch irgendwie beschäftigen, während Mama und Papa arbeiten waren. Meine Eltern haben in Mukoma klassische Entwicklungshilfe geleistet. Hilfe zur Selbsthilfe. Mein Vater kümmerte sich um die Aufklärung der Dorfbewohner. Er erklärte ihnen etwa die Grundlagen zum Thema Empfängnisverhütung: Wo bekommt man Kondome her, und wie verwendet man sie? Außerdem brachte er den Menschen ein paar Sachen bei, die ihnen das Leben erleichtern sollten. Heute würde man sagen: Lifehacks. Er zeigte ihnen zum Beispiel, wie man einen simplen Lehmofen baut, damit sie Holz sparen können. Das mag trivial klingen, doch wenn ein ganzes Land 50 Prozent Holz spart, dann ist das mittel- und langfristig ein großer Erfolg.

In Mukoma hielten die meisten Einwohner Kühe als Nutztiere. Die Kuh war nicht bloß ein Statussymbol, sie brachte auch Milch. Wenn man ein Kalb aufgezogen bekam, konnte man damit viel Geld verdienen. Starb die Kuh allerdings, nachdem man sein ganzes Erspartes in sie investiert hatte, war das ein nahezu existenzielles Problem für die Bauern. Also hat mein Vater den Leuten erklärt, wie man Kaninchen züchtet. Wenn fünfzig von sechzig Kaninchen sterben, lässt man die anderen eine Woche rammeln und hat in kürzester Zeit wieder eine hohe Population aufgebaut. Mein Vater gab den Bauern zwei Männchen und fünf Weibchen und brachte ihnen bei, was die Kaninchen fressen, wie man sie hält und woran man merkt, dass sie krank sind. Anschließend schickte er die Leute in die anderen Dörfer, die wiederum ihr Wissen dort weitergaben. So stiegen die Menschen nach und nach von der Kuhzucht auf die Kaninchenzucht um. Die Bewohner waren fasziniert, dass sich die Tiere sehr viel schneller vermehrten, als man sie essen konnte. Selbst eine zehnköpfige Familie kam nicht mehr hinterher. Man konnte sogar noch Kaninchen verkaufen. Ein gutes Geschäft.

Meine Mutter war Krankenschwester und bildete in Ruanda andere Krankenschwestern aus. Das meiste, was sie den Frauen vor Ort beibrachte, war einfaches Handwerkszeug. Dinge, die schnell gelernt sind und die im Alltag von Nutzen waren. Es ging hauptsächlich um Hygiene und die Versorgung von Schnittwunden. Schnittwunden waren das größte Problem in Ruanda und hatten meistens eine von zwei Ursachen. Um Läuse zu vermeiden, schnitten sich die Bewohner die Haare kurz. Dafür wurden scharfe Rasierklingen benutzt, wobei es immer mal wieder zu Ausrutschern kam. Die zweite Ursache war das Bier. Genauer: die Bierflaschen. Alle paar Wochen kam es in der Dorfkneipe nämlich zu Rangeleien, bei denen sich die Betrunkenen gegenseitig eine Flasche Bier über den Kopf zogen. Wurden die Wunden nicht rechtzeitig versorgt, drohten den Verletzten schwere Infektionen.

Die zehn Prozent, die nicht aufgrund von Schnittverletzungen durch Rasierklingen oder Bierflaschen zu meiner Mutter kamen, wurden in das sogenannte Gesundheitszentrum gebracht. Das Gesundheitszentrum war ein ganz einfaches Hospital. Ein ebenerdiges Haus mit drei Zimmern, in denen ein paar Liegen herumstanden. Die zentrale Herausforderung war die Ausstattung. Es gab kaum Instrumente. Besonders sparsam mussten die Mitarbeiter mit den begehrten Mullbinden umgehen. Die Spritzen wurden ausgekocht und immer wieder benutzt. Aus hygienischer Sicht war das kein Problem. Allerdings wurden die Spritzen nach mehrfacher Anwendung stumpf. Zudem haben die Menschen in Afrika schon historisch bedingt eine härtere Haut als die Europäer. Man musste also ganz schön zustechen, um die Spritzen in die Venen zu bekommen. Aber die größte Leistung meiner Mutter war es, das Nummernsystem einzuführen. Jeder, der bei ihr behandelt werden wollte, musste eine Nummer ziehen und wurde aufgerufen. Für die Männer, die sich ständig vordrängelten, war das eine Ungeheuerlichkeit.

»Aber warum nehmen Sie die Frau vor mir dran?«, fragten sie.

Meine Mutter tippte dann immer nur auf das Zettelchen mit der kleinen Ziffer und ersparte sich somit jede Diskussion. Auf diese Weise brachte sie den Männern in Mukoma bei, was Emanzipation bedeutet. Ganz nebenbei.

*

Nach einem Jahr kam uns meine Oma in Ruanda besuchen. Sie hatte einen Korb voller Äpfel dabei. Äpfel. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Diese »Früchte« hatten eine komische Form und eine komische Konsistenz. Als Oma anfing, die Äpfel zu verteilen, bekam ich Panik. Ich traute ihr und diesen runden Dingern nicht. Ich lief durch das ganze Dorf und warnte die Bewohner, dass eine alte Frau gekommen sei, die vergiftete Tomaten verteilte. Die Leute schüttelten nur den Kopf und fingen an, untereinander zu tuscheln. Ich weiß bis heute nicht, ob sie dachten, ich sei verrückt. Ich meinte es aber eigentlich nur gut und wollte unser Dorf beschützen. Meine Eltern sahen das anders. Sie waren sehr wütend. Und Oma ziemlich traurig.

Unser Haus hatte einen schrägen Dachboden, den man nicht wirklich nutzen konnte, weil er bloß mit Gipskartonplatten bedeckt war. Es gab nur einen einzigen Grund, warum mein Vater manchmal die Holzleiter hochstieg. Er wollte Ratten jagen. Wenn mein Vater also unsere ungeladenen Mitbewohner vertreiben wollte, musste er vorsichtig auf den dicken Holzbohlen balancieren und durfte nicht auf die brüchigen Kartonplatten treten. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, was passiert ist, aber ich erinnere mich noch ziemlich lebhaft daran, wie mein Bruder und ich gerade am Esstisch saßen und Papa gemeinsam mit einer Zwei-Meter-Platte durch die Decke krachte. Er musste wohl danebengetreten sein. Er hatte sich nicht verletzt, aber sein Durchbruch war das Spannendste, was in dem Jahr passierte.

Die Leute im Dorf wussten, dass meine Eltern ihnen keinen Reichtum bringen würden. Sie wussten, dass meine Eltern einfach nur da waren, um ihr Leben ein kleines bisschen besser zu machen. Die Leute hatten an sich ja schon ein gutes Leben. Ruanda ist nicht die Sahelzone, wo die Leute nach jedem Strohhalm griffen. Die Menschen in Ruanda hatten seit Jahrhunderten ein eingespieltes Leben. Und wenn plötzlich Menschen in dieses Leben treten, die sagen: »Hey, wenn du eine Wunde hast, können wir die versorgen«, sagen die Bewohner Ruandas: »Prima, danke!« – aber der Rest läuft weiter, wie er immer gelaufen ist. Wenn es um Behördenfragen ging oder jemand etwas aus der Stadt brauchte, dann kamen die Menschen zu meinen Eltern. Aber das war es auch schon. Die Einwohner hier hatten keine Existenzängste. Sie hätten auch ohne uns ganz normal weitergelebt.

Nach zwei Jahren in Ostafrika änderte sich plötzlich die Stimmung. Ruanda wurde von Tag zu Tag unsicherer. In vielen Städten und Dörfern gab es immer wieder kleinere Aufstände. Zwischen den beiden Völkergruppen – den Hutu und den Tutsi – kam es zu Auseinandersetzungen. Zuerst waren das einfache Prügeleien vor Kneipen. Man mochte sich halt nicht. Dann wurde es aber nach und nach immer heftiger. Es bildeten sich regelrechte Hutu-Mobs, die auf einzelne Tutsi losgingen. Auch in unserem Dorf spürte man eine aggressivere Grundstimmung. Aber die beschränkte sich darauf, dass meine Mutter ein paar mehr Schnittwunden aus Kneipenschlägereien zu versorgen hatte als üblich. Wie angespannt die Stimmung wirklich war, bekamen wir erst mit, als Menschen von der deutschen Botschaft zu uns nach Mukoma kamen. Sie sagten, dass man nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren könne. Wir sollten unsere Sachen zusammenpacken und am besten sofort mitkommen. Also begleiteten wir die Männer auf das Botschaftsgelände. Dort seien wir fürs Erste sicher, teilte man uns mit. Meine Eltern diskutierten hin und her, wägten alles ab und beschlossen dann, dass es wohl an der Zeit sei auszureisen. Das Entwicklungshilfeprojekt war sowieso gerade abgelaufen, und sie wollten uns Kinder keiner größeren Gefahr aussetzen.

Anfang 1987 kamen wir zurück nach Deutschland. Ich war viereinhalb Jahre alt. Die Rückreise dauerte fast zwei Wochen. Wir flogen von Land zu Land. Von Ruanda nach Kenia. Von Kenia nach Äthiopien. Von Äthiopien nach Ägypten. Und so ging es immer weiter, bis wir schließlich in Paris landeten und von dort aus nach Frankfurt kamen. Doch die Länge der Reise war gar nicht das größte Problem. Das größte Problem war, dass drei von fünf Familienmitgliedern unter Malaria tropica litten. Und ich hatte zusätzlich noch Gelbfieber. So höllisch die Reise für uns alle auch war, zumindest hatten wir an den Flughäfen immer einen klaren Vorteil, wenn es darum ging, Flugtickets zu bekommen. Mit drei vollgekotzten Kindern ging es ganz schnell. Mein Vater musste nur versprechen, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Ein fairer Deal. Bei einem Flug haben meine Eltern die Mitarbeiter am Ticketstand so lange genervt, bis sie uns trotz ausverkauftem Flug noch fünf Tickets zusteckten. Sie wollten uns loswerden. Was wir nicht wussten: Die Tickets einer anderen Familie wurden dafür storniert. Und zwar von den netten Menschen, die uns freundlicherweise geholfen hatten, unsere Koffer zu tragen. Sie standen in der Schlange direkt hinter uns und machten am Ticketschalter verständlicherweise einen mittelgroßen Aufstand. Glücklicherweise bekamen auch sie dann noch Tickets. Der Schwarze Peter wurde weitergereicht. An wen, bekamen wir nicht mehr mit. Wir machten uns auf den Weg, schnellstmöglich in den Flieger zu kommen. In solch unangenehmen Situationen muss man die Leute einfach nur zu Tode nerven, erklärte mir meine Mutter damals. Dann kommt man im Leben weiter. Ich versuchte, mir ihre Weisheit einzuprägen, und freute mich, dass wir einen Flughafen näher an unserem neuen Zuhause waren – an das ich eigentlich gar keine Erinnerung hatte.

Als wir endlich in Deutschland ankamen, gab es zunächst ein paar praktische Probleme. Im Flughafen sollte ich Rolltreppe fahren. Rolltreppen kannte ich aber nicht. Und sie waren mir auch gar nicht geheuer. In meinen Augen waren das Todesfallen. Da wollte ich nicht drauf. Da wollte ich auf gar keinen Fall drauf. Die Sanitäter, die uns versorgen sollten, schauten sich an und zuckten mit den Schultern.

»Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl«, boten sie mir an.

»Was ist ein Fahrstuhl?«, fragte ich.

Als sie mir das Ding zeigten, schüttelte ich erneut mit dem Kopf. Da war ein winziger Raum, in den Leute hineingingen, dann schloss sich die Tür, öffnete sich wieder, und die Menschen waren weg. Egal, was passieren würde, ich würde nicht in diesen Zauberraum gehen. Unter gar keinen Umständen. Ich bin doch nicht bescheuert, dachte ich mir. Meine Mutter redete auf mich ein. Vergeblich. Mein Vater redete auf mich ein. Vergeblich. Ich wollte das nicht.

»Was ist mit dem Kind los?«, fragten die Sanitäter.

»Er kennt das alles nicht«, sagte meine Mutter, merkte aber schnell, dass eine Erklärung zu aufwendig wäre. »Gibt es noch einen anderen Weg?«

Es gab noch einen anderen Weg. Die Feuertreppen. Damit konnte ich gut leben. Es war allerdings ein längerer Aufwand, die alarmgesicherten Türen für uns freizugeben. Nur weil Klein-Enno sich weigerte, in den vermeintlich gefährlichen Zauberraum zu gehen. Aber auch ich hatte meine Prinzipien.

Als wir mit einigem Aufwand den Flughafen verlassen hatten, wurden wir in ein Spezialkrankenhaus gebracht. In eine Tropenklinik in Tübingen. Bis heute gibt es keine richtigen Medikamente gegen Malaria. Ich bekam Testmedikamente. Vor jeder Spritze mussten meine Eltern unterschreiben, dass wir auf eigenes Risiko handelten. Ich hatte zwar keine Angst vor den Spritzen. Aber ich traute den Ärzten nicht. Ich kannte diese Männer ja auch gar nicht. Ich war wohl ein sehr misstrauisches Kind. Die Spritze musste mir also meine Mutter geben. Die kannte ich. Der vertraute ich. Und sie war ja auch ausgebildete Krankenschwester. Wir verbrachten zwei Monate in der Klinik. Den Ärzten bin ich wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gegangen.

*

Nachdem wir aus der Klinik entlassen wurden, zogen wir nach Münster-Albachten in ein Reihenhaus mit einem kleinen Garten. Die Organisation, für die meine Eltern arbeiteten, hatte uns geholfen, das Haus zu bekommen. Die Zeit, die wir im Krankenhaus verbracht hatten, hatte mein Vater genutzt, um sich darum zu kümmern und alles bezugsfertig zu machen. Und kurz nachdem wir eingezogen waren, begann schon das nächste Kapitel in meinem Leben. Ich musste in den Kindergarten.

Das war für mich ein riesiges Drama, weil ich das Prinzip des Kindergartens einfach nicht verstand. Ich wollte da nicht hin. Warum zwangen mich meine Eltern? Ich könnte doch auch einfach zu Hause bleiben. Das war jahrelang gut gegangen. Wieso sollte ich auf einmal in einen ominösen Kindergarten? Doch nicht nur ich war unglücklich mit der Situation. Auch die Kindergärtnerinnen hatten ihre Probleme mit mir. Ich glaube, ich ging ihnen einfach ganz schrecklich auf die Nerven. Ich habe vieles von der Welt nicht verstanden. Ich litt schlicht unter einem riesigen Kulturschock. Jeder versuchte zwar, mir die Dinge, die mich umgaben und für die restlichen Menschen so selbstverständlich waren, zu erklären, aber oft waren ihre Erklärungen für mich nicht schlüssig oder logisch. Wieso musste ich zum Beispiel in diesem umzäunten Garten bleiben und konnte nicht den Rest der Gegend erforschen? Warum durfte ich nicht hinter die Absperrung?

»Weil das gefährlich ist«, versuchten es mir die Betreuerinnen geduldig zu erklären.

»Nein«, sagte ich. »Nachmittags, wenn kein Kindergarten ist, geh ich doch auch da lang. Da ist es nicht gefährlich.«

Es muss sehr ermüdend für die Betreuerinnen gewesen sein, einem Fünfjährigen stundenlang die Regeln und Funktionen unserer westlichen Zivilisation zu erklären. Aber sie gaben sich auch nicht so richtig Mühe. Fand ich.

Beim Mittagessen fiel mir einmal ein Teller vom Tisch. Das war mir extrem unangenehm. Ich kniete mich hin, um die Scherben aufzusammeln, aber da wurde alles nur noch viel schlimmer. Es gab eine Riesenpanik.

»Nicht anfassen!«, schrie ein Kind.

»Enno, bist du verrückt?«, ein anderes.

Ein Mädchen lief weinend zu den Betreuerinnen, die mich aufklärten, dass ich die Scherben nicht mit den Händen aufheben sollte.

»Warum nicht?«, fragte ich.

»Das ist gefährlich. Du kannst dich schneiden. Und dann blutest du.«

Ich war verwirrt. Solange ich mir die Scherben nicht in die Hand steckte, blutete ich auch nicht. Das dachte ich zumindest. Oder waren die Teller in Deutschland einfach anders gebaut als die Teller in Ruanda?

»Sind die Teller in Deutschland anders gebaut als die Teller in Ruanda?«, fragte ich.

»Komm, Enno, geh jetzt von den Scherben weg.«

Ich hielt die Menschen in Deutschland einfach für dumm. Die Kinder waren so dumm, dass sie vor ein paar Scherben panisch wegsprangen. Als wären es Atombomben. Und die Betreuer stellten Regeln auf, die sie mir nicht erklären konnten. Was sollte das?

Und dann war da noch die Sache mit den Lügen. Wenn man in Ruanda jemandem etwas erzählte, dann zweifelte selten jemand daran, dass es die Wahrheit war. In Deutschland wurden die Dinge, die jemand erzählte, oft infrage gestellt. Wenn ich im Kindergarten sagte, dass ich in Ruanda gewohnt habe, hieß es immer: »Neee, das kann nicht sein, der Enno hat eine blühende Fantasie.« In Afrika wohnt man ja nicht. Da wohnen nur die Afrikaner. Das fand ich komisch. Ich wusste nicht, wo das Problem lag und was ich falsch gemacht haben könnte, dass man mir einfach nicht glaubte. Deutschland war für mich ein sehr fremdes Land. Und ich brauchte einige Zeit, um mich an diese exotische Kultur zu gewöhnen.

Einmal fuhr ich mit meiner Mutter zu einer Tankstelle. Ich kannte Tankstellen, auch wenn sie in Ruanda ein wenig anders aussahen als in Deutschland. Da war zum einen die Tür. Die Tankstellentür in Deutschland hatte gar keinen Türgriff. Es handelte sich um eine automatische Schiebetür, aber woher sollte ich wissen, was eine automatische Schiebetür war? Zumal sie nicht aufging, als ich davorstand. Ich versuchte, sie aufzudrücken, und klemmte mir den Finger ein. Das war nicht sonderlich schlimm, die Tür öffnete sich irgendwann wieder, und die Finger waren draußen. Aber dem Pächter war das so unangenehm, dass er mir einen Schokoriegel schenkte. Und das war das eigentliche Ärgernis. So ein dummer Typ, dachte ich. Erst klemmt er mir die Finger ein, und dann gibt er mir einen Schokoriegel, der nicht schmeckt. Ich war die ganzen Aromen nicht gewöhnt. Wie hätte ich mich über einen Schokoriegel freuen sollen, der wie ein Block Chemie schmeckte? Das ärgerte mich den ganzen restlichen Tag.

Auch mein Bruder war von den komischen Deutschen verwirrt. Er hatte von dem kulturellen Bruch natürlich wesentlich mehr wahrgenommen als ich. In der Vorweihnachtszeit stellte er sich vor einen Supermarkt und sammelte Spenden für Ruanda. Er dachte, dass die Deutschen so viel Geld und so viel Überfluss haben, dass sie den armen Kindern in Afrika, die nur in einfachen Lehmhütten wohnten, etwas davon abgeben könnten. Am Ende des Tages hatte er fünf Pfennig gesammelt und war zutiefst entsetzt darüber, dass das Schicksal der Kinder in Afrika den Menschen hier so egal war.

*

Dabei berührte das Schicksal der Menschen in Ruanda einige Jahre später tatsächlich die Weltgemeinschaft. Am 6. April 1994 begann der große Völkermord, der international schockierte. Innerhalb von 100 Tagen kam es zu unzähligen tödlichen Übergriffen der Hutu-Mehrheit auf die Tutsi-Minderheit. Bis zu eine Million Menschen kamen ums Leben. Ich war elf Jahre alt, als ich die Berichte im Fernsehen sah. Die Orte, die sie gefilmt hatten, kannte ich fast alle. Nur dass die Aufnahmen Berge voller Leichen zeigten. Mir wurde schlecht, als ich begriff, was das eigentlich bedeutete. Meine Eltern waren genauso schockiert und telefonierten beinahe täglich stundenlang herum, um in Erfahrung zu bringen, was aus den Menschen geworden ist, mit denen wir drei Jahre zusammengelebt hatten. Nach einigen Monaten hatten wir die traurige Gewissheit, dass wohl alle tot waren. Die Front verlief einfach quer durch Mukoma. Das Dorf gab es nicht mehr. Es war ausgelöscht worden. Sämtliche Menschen aus der Gegend ermordet. Nur unser ehemaliges Kindermädchen Eugenie hatte mit ihren beiden Kindern überlebt. Sie hatten sich selbst vergraben und zwei Tage lang in der Erde ausgeharrt, bis die Front über sie gerollt war. Was für eine Tragödie.

In meiner Familie wurde viel über das gesprochen, was passiert war. Meine Eltern gingen sehr offen mit diesen Themen um. Es war ihnen extrem wichtig, uns immer alles sofort zu erklären. Unsere Fragen zu beantworten. Auch wenn sie schwierig waren. Meine Eltern hatten natürlich mehr von den Unruhen mitbekommen als wir. Und auch mehr als die nun schockierte Öffentlichkeit. Sie spürten schon damals, als wir noch in Ruanda lebten, wie die Stimmung langsam hochkochte. Dass viele Europäer die Gewaltexzesse als überraschend wahrnahmen, lag auch an der Informationskultur in Ruanda. Wenn in einer Kneipenschlägerei jemand erschlagen wurde, war das kein Thema, das man groß aufarbeitete. So etwas passierte immer wieder. Gerade zwischen Hutu und Tutsi. Irgendein Blödsinn provozierte einen Streit und kochte die Stimmung nach und nach hoch. Es gab immer wieder Wellen von Gewalt. Hutu und Tutsi wohnten direkt nebeneinander. Wenn in Berlin beispielsweise plötzlich »Ossis« und »Wessis« aufeinander losgehen würden, würde die gesamte Stadt im Chaos versinken. Und so war es auch in Ruanda. Dort haben verdammt viele mitgemacht. Ein Völkermord passiert nicht, weil es wenige machen. Das müssen Massen sein. Ich habe viele Jahre später einmal den General der UN-Blauhelmtruppen kennengelernt – Roméo Dallaire. Seine Soldaten waren vor Ort, um die Situation zu deeskalieren. Um die Bevölkerung vor sich selbst zu schützen. Aber da in der UN niemand wusste, was wirklich vor sich ging und wie angespannt die Situation vor Ort war, hatten die Soldaten keinen Schießbefehl. Sie durften nichts tun. Sie durften nur ihre Waffen einsetzen, wenn jemand zuerst auf sie geschossen hatte. Wenn neben ihnen jemand zu Tode gefoltert wurde, durften sie nicht einschreiten. Sie haben einzelne Bereiche notdürftig gesichert und dabei selbst zahlreiche Leute verloren. Nach seinem Einsatz in Ruanda versuchte Dallaire mehrmals, Suizid zu begehen. Wenn ein General wie er, der etliche Kriege gesehen hat, derart verzweifelt, muss es extrem hart gewesen sein. Von ihm stammten Zitate wie: »Ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe.«

Das war kein normaler Krieg.

Gerade weil wir zu Hause so viel über Politik sprachen, war ich von den deutschen Kindern doch stark enttäuscht. Sie verstanden nicht, was in Ruanda passiert war. Sie wussten noch nicht einmal, dass es ein Land gab, das Ruanda hieß. Und als ich es ihnen erklären wollte, zuckten sie nur mit den Schultern. Ich verstand das einfach nicht. Wieso war ihnen das alles egal? Ich konnte mich besser mit den Eltern meiner Freunde unterhalten als mit meinen Freunden. Mit den Kindern, die bei uns zu Besuch waren oder bei denen ich zu Besuch war, konnte ich einfach nichts anfangen. Die haben meistens nur herumgesessen und Blödsinn im Fernsehen geguckt. Unterhalten konnte man sich nicht. Wir hatten in Deutschland im ersten Jahr nach unserer Ankunft noch gar keinen Fernseher. Wir haben uns einfach die Gegend angeguckt. Wie in Ruanda auch.

*