Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Los intereses de las grandes corporaciones mueven a los personajes de esta novela. Uno de ellos es un escurridizo y atractivo hombre americano, tranquilo y sin conciencia, pero que caerá bajo el hechizo de una joven arqueóloga neozelandesa que trabaja en el Cementerio de los Artistas y de los Poetas de Roma. Un pequeño ejército de manipuladores se pone en marcha para ayudar a los poderosos, bajo pago de grandes sumas, a que nada cambie en un mundo en el que el control de las Energías mueve a los personajes en una especie de juego de ajedrez. Un thriller con diversas tramas que fluctúan a lo largo de las páginas de forma sorprendente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JAQUEALMANIPULADOR

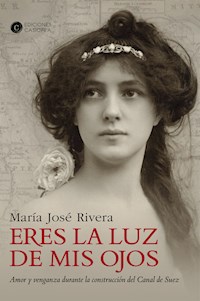

MARÍA JOSÉ RIVERA

2019

Jaque al manipulador

ISBN: 978-84-120012-2-8

© María José Rivera, 2019

© Ediciones Casiopea, 2019

Foto de cubierta: Rene Bohmer

Diseño cubierta: Anuska Romero y Karen Behr

Maquetación: Diana Fernández Tascón

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos.

Índice

Comienzos

Crónicas de Varanasi

Ángeles

Diagnóstico

Aprendizaje

Doctrina Head

Pasajero sin maleta

Periodismo subjetivo

El silencio de Heródoto

Crónica con sirena y bolas de cristal

Propaganda

La conciencia

La sequía

Otro

Un mal día

Arenque rojo

El Retablo de Fleur

No, no y no, pero sí

La novena

Tasmania

El tronco vestido

Escaleras abajo

¿Quien eres?

La Maremma etrusca

¿Quien fuiste?

Lo que ella no quiso

Medias verdades

El gran retablo de la esfinge

Lo que ella quiso creer que quería

El gran retablo de la esfinge

El hombre que amaba los finales felices

El retablo del chico Erasmus

Viena, seis años después

A las plataformas contra la fractura hidráulica de todo el mundo.

A Berta Cáceres, asesinada por denunciar los megaproyectos que atentaban contra los derechos ambientales, el agua y la tierra de las comunidades indígenas de Honduras.

Y a Boyan Slat, el joven inventor holandés fundador de la compañía sin ánimo de lucro Ocean Cleanup que se ha propuesto limpiar de plásticos los océanos.

...

No somos dueños ni de la frescura del aire ni del centelleo del agua.

Uno no vende la tierra por la que camina su pueblo.

Nos hicieron muchas promesas, más de lo que puedo recordar, y sólo cumplieron una: que nos quitarían la tierra.

Comienzos

Cada día cuando llega la noche se encienden las luces de la ciudad, hay coches circulando por las calles, los barcos regresan al puerto y dentro de cada casa alguien se ducha o cocina o estudia o habla por teléfono o consulta el correo en el ordenador. Un avión cruza el cielo y el que está sentado en el porche mirando las estrellas no se pregunta por qué. Es lo habitual. Por el contrario, cuando tras larga travesía el viajero recala en un puerto y observa el trajín de las gentes que van y vienen, todo le parece distinto a lo que dejó atrás, y al ir con los ojos abiertos su mente despierta. Es lo que llamaría el ojo de la distancia.

La sabiduría que trae consigo el viaje me llegó de súbito con poco más de veinte años el día en que Roma y su cementerio menos romano se cruzaron en mi camino. En los planes de futuro que tenía entonces sólo había previsto alejarme del Pacífico Sur para vivir un año en los páramos agrestes de Connemara, la tierra de mis antepasados por línea materna, pero cierta mañana, navegando por Internet, el ojo de la distancia me tentó con la hermosa y en todo distinta Italia, y caí en el cebo. ¿Quién hubiera adivinado lo que vendría después? A las personas corrientes nos abruma lo que cuesta de imaginar.

Entré virtualmente al recinto del Cementerio de los Artistas y de los Poetas de Roma siguiendo la llamada de los que han de resucitar. Alguien acababa de colgar un aviso en la página Web del ICCROM, apartado Cultura, subapartado Patrimonio, pero no en el epígrafe Ofertas de Trabajo, ni en Recursos Humanos, ni en Personal, ni en Becas, ni en Contacto, sino en Eventos. Error que, después de lo sucedido, nadie llamaría error sino trampa. Estoy segura de que ellos, a su modo, me eligieron. “Urgente: se busca arqueólogo para el puesto temporal de Conservador del Cementerio Acatólico de Roma. Tiempo previsto: mientras dure la estancia de su titular, profesor Richard Boyd, en la Universidad de Ohio”. A los candidatos solo se les pedía que cumplieran tres requisitos, formación académica adecuada, no ser católico y tener pasaporte de uno de los catorce países que mantienen el cementerio. Nueva Zelanda no se encuentra entre ese grupo tan selecto, pero gracias a mi padre, o por culpa de mi padre como dirían mis tías irlandesas, no soy católica y también tengo la nacionalidad australiana, por tanto, cumplía los tres. Rellené los datos y mandé la solicitud sin ninguna fe. Pero nadie más mordió el anzuelo de una oferta en la red tan tentadora como mal señalizada, y si lo hizo llegó tarde. La Fundación contestó casi a vuelta de correo. “Señorita Siobhán Murray: Tengo el placer de comunicarle que el trabajo es suyo”. Me empiné varias veces sobre las puntas de los pies con la mano en la boca para ahogar los gritos. Ellos hicieron el milagro.

Semana y media después compré un billete de avión y volé a Tasmania, no para pasar una temporada con mi padre como hacía otras veces, sino para decirle que tardaría un tiempo en volver.

—Quizás sea mi culpa, Siobhán Murray –dijo, cuando le conté lo que iba a suceder en pocos días.

Entre los dos hemos elaborado un lenguaje cifrado en el que las coletillas “Siobhán Murray” y “Tristán Murray” son refuerzos semánticos de magnitud 9 en la escala de Richter.

Mi padre empezó a llevarme a los numerosos asentamientos arqueológicos de Tasmania desde muy niña, porque amaba hasta la locura el pasado doliente de los antiguos pobladores de la isla. Le escocía sobre todo lo que no encontraba. La escritura, por ejemplo. “No había nada más ajeno a los Palawa que la escritura. De su lenguaje qué puedo decir, era tan precario para el pensamiento abstracto que podían nombrar a cada árbol con una palabra distinta, pero no tenían ninguna para referirse a un árbol genérico”. Juntos, mi padre y yo soñábamos con descubrir ese lugar recóndito de los acantilados en el que, según él, los antiguos pobladores guardaban objetos cortantes fabricados con cristal de Darwin. De aquellas historias que él recreaba para mí en la soledad infinita de los veranos en Tasmania, el amor por la historia remota de la humanidad que yo llevaba dentro desde siempre no sé por qué conjunción genética, se fue concretando hasta que nació una vocación, o mejor, una forma de vida. Mi padre dice que la arqueología está en mis venas desde el día en que fui engendrada, lo mismo que le pasó a él con la bella Tassie. La diferencia entre nosotros es que mi padre tiene su cielo en Tasmania, mientras que el mío, aunque entonces no fuera consciente, podía estar en Oriente Medio, Perú, el Desierto de Libia, la isla de Pascua, Xi’an, la región de Napata, Guatemala..., o junto a la pirámide funeraria de un magistrado romano que dormita tras la Muralla Aureliana y que desde hace doscientos años acoge bajo su sombra triangular a una pléyade de intelectuales, poetas, artistas y gatos.

A mi padre no sólo le conmueve el pasado de esta isla remota, sino también su futuro. “Cuando todo haya desaparecido, y eso tal y como está el mundo no será tarde, sólo quedaremos nosotros”. Está convencido de que Tasmania será el último reducto humano, antes de la extinción o como plataforma desde la que se lance el éxodo obligado a otros planetas, cuando las aguas de los ríos sean rojas y se cumplan las siete profecías del Apocalipsis. Por eso, al conocer mis proyectos, dijo una y otra vez que estaba a punto de traicionar el destino de nuestra tierra. Pero por el tono de su voz supe que quien se sentía traicionado era él. Ninguna gallina clueca entiende que su polluelo haya decidido volar a Italia, y menos en unas condiciones de seguridad tan precarias para su instinto de gallina clueca. Creía que la niña de sus ojos iba a permanecer para siempre bajo su cáscara protectora, en Tasmania, en Nueva Zelanda, o como mucho en el Territorio Norte de Australia donde se encuentran las pinturas rupestres de Kakadu. No entendía por qué esa criatura indefensa que apenas acababa de romper los hilos de seda de su niñez se empeñaba en hacer la maleta y cambiar la soledad de los amplios espacios vacíos por la decadencia del estruendo de coches y motorinos que circulan en las calles de Roma. Y menos de una forma tan precaria: en unos meses a lo mejor tendría que volver a empezar de cero.

—No, no es tu culpa, Tristán Murray –contesté con su misma fórmula–. Es tu mérito.

—Estás a punto de hacer una locura. Piénsalo bien, habrá oportunidades mejores, ya lo verás.

—A mí me parece un milagro. Ni en sueños lo hubiera imaginado.

—Los milagros no existen.

—Te escribiré todos los días.

—Haz lo que quieras. Y si te sale mal, vuelve, por favor.

La colonia irlandesa de Dunedin, bastante menos numerosa que la escocesa pero muy unida, tampoco aprobó que me fuera así de lejos y menos por un motivo tan extravagante. Muy escorados hacia lo mágico, a los irlandeses asentados en la Tierra Media solo les interesan los relatos de su añorada isla gaélica, los que saltan de padres a hijos convertidos en leyendas. A mis familiares, además, la lejanía de Roma les daba miedo. Mis tías irlandesas siguen creyendo que estoy hecha de porcelana Woodo como mi difunta madre, no del caparazón de tortuga carey que cubre a Tristán Murray, el lobo tasmano que tengo por padre, aquel hereje protestante que me va a llevar con él al infierno. Mi padre, por su parte, no se queda atrás. Dice que esas brujas irlandesas son asfixiantes, mandonas, analfabetas y paralíticas intelectuales. Por el bien de todos, he procurado mantenerme en el punto medio de ambas facciones. Puedo decir que me siento cómoda entre hadas y druidas y también en la Godwana de Zealandia. Pero en lo referente a Roma los extremos se tocaban. Por fortuna mis amigos fueron mucho más entusiastas y sobre todo más comprensivos. Como siempre.

Ajeno a la polémica, el profesor Boyd iba enviando todo tipo de informaciones sobre el Cimitero degli Artisti e dei Poeti: historia, situación, plano, sectores, catálogo de enterramientos, su estatus jurídico, organismos de los que depende... Pertenecía al grupo selecto de cinco expertos que formaban el Comité Asesor que regía el cementerio romano de los excluidos.

Pero lo que uno espera rara vez coincide con lo que está escrito en el enigmático libro del destino. En mi viaje hacia la madurez de la vida laboral y de la independencia había otra parada anterior a Roma y su cementerio de los poetas y de los artistas en la que jamás había pensado ni mucho menos presentido, porque debo decir que por aquella época de inconsciencia aún no tenía presentimientos. Aunque esa estación trascendental, que en principio parecía sólo de paso, no se hizo visible hasta que llegó la última carta del profesor Boyd.

Al leerla tuve que parpadear varias veces. A Richard Boyd el mundo se le había quedado pequeño de tanto viajar con su sabiduría a cuestas. Para ir de Roma a Cleveland no había elegido el camino más corto, el que va en contra de la rotación terrestre y se ve favorecido por ella, sino el otro, el que suma distancias, el que se escapa por los mares del sur y atraviesa la línea del tiempo en las Islas Diómedes. En ese largo periplo tenía previsto detenerse en varios puntos donde le esperaba algún buen amigo, algún compromiso de charla o conferencia o algún evento. Como su sustituta iba en sentido contrario, buscó el meridiano de la coincidencia, igual que haría quien busca bar para una cita, y lo encontró en el próximo Congreso del ICCROM. “Podríamos vernos en Varanasi”, escribió. Me sedujo el modo en que mister Boyd ninguneaba distancias de miles de kilómetros hasta convertirlas en paseos sencillos y placenteros. Era como volar por encima de los problemas cotidianos, lo mismo que cuando mi padre y yo íbamos a Tasmania en avioneta, a lo grande, dejando atrás la monotonía. Tenía en mente muchas historias de la India colonial, con lánguidos ingleses vestidos de blanco, saris de seda llenos de color, elefantes engalanados y marajás. Del presente apenas sabía nada. Contesté sí con la misma facilidad que mister Boyd, y doce horas después ya tenía en mi correo los detalles del encuentro. Esa fue la treta del destino para que mi ojo de la distancia pusiera por delante de Roma a Varanasi.

Lo que Richard Boyd no ninguneó fueron los datos de las catorce tumbas australianas que hay en el cementerio romano: la lista completa estaba en una hoja de papel adjunta al texto de la carta. Pero a mí sólo me sonaban los nombres de dos, un novelista y un poeta. Debo decir que con tanto y tan interesante trabajo, el tiempo de espera pasó muy deprisa.

El sábado 4 de mayo estaba en el aeropuerto de Aukland con el billete del vuelo Aukland-Delhi metido entre las hojas del pasaporte, dos maletas facturadas y una mochila. Los cinco muchachotes de tía Lily, mis primos de la tribu Collingwood-Murray, ante el estupor de la cola de turistas que serpenteaba en sentido contrario camino de la aduana, desarrollaron de forma atronadora la coreografía del haka Ka ora para vaticinar que al final de la batalla, la oscura Roma iba a ser derrotada por la luz de Aotearoa. Por su parte, los del clan Ó Conaill que había dejado dos horas antes en el aeropuerto de Dunedin llevaban camisetas blancas en las que se podían leer despedidas muy irlandesas; que volvamos a encontrarnos; que el viento sople siempre a tu favor; que el brillo del sol caliente tus mejillas... El mensaje de la que me entregaron como recuerdo estaba escrito en gaélico: Cead mile falte, “cien mil bendiciones”. Los irlandeses bendicen a quienes aman, es su forma de expresar los buenos deseos, y de advertir “ten mucho cuidado”, y de rogar “escribe...”. Y beben cerveza, y cantan, siempre cantan. Pero el vestíbulo de un aeropuerto no está diseñado para grandes palabras ni para grandes bebedores. En las despedidas de aeropuerto, a los irlandeses les basta escuchar las notas sencillas de un Irish Bleesing.

Abracé a mi padre, frotamos nuestras narices con el tradicional hongi, y me metí en la fila del control de aduanas sin dejar de mirarle. Tristán Murray y su hermana Lily no llevan dentro ni a los maorís ni a los irlandeses, sino a los palawa anclados en el Paleolítico, los que aprendieron su cultura ancestral con narraciones orales, cuentos y cantos. Pero esa mañana de despedidas, abierta ya la fractura de nuestra separación, se habían quedado tan silenciosos...

Las veintidós horas del vuelo, trucadas por el cambio horario, se redujeron a catorce y media: a las 9 de la noche del sábado el avión despegó de Aukland dejando atrás la tierra de la gran nube blanca, y a las 11:33 del domingo, hora local de India, aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. En ese viaje bautismal tuve que matizar muchos conceptos que creía fijos, lo nuevo y lo viejo, el orden y el desorden, la pobreza y la miseria, lo inamovible y lo perecedero... y sobre todo el de multitud. “Multitud” en Tasmania o en Nueva Zelanda era una palabra que no tenía nada que ver con lo que estaba viendo tras los cristales del transfer que me llevaba del Aeropuerto Indira Gandhi al de Palam. Porque decir que por las calles de Delhi había “mucha” gente no basta. Me sentí desbordada por el nuevo orden de magnitud de ese “mucho”. Todo era exagerado, lo bueno, que en directo superaba a las películas y a los libros de Salgari, y lo malo, imposible de imaginar desde la lejanía. Todo era tan exagerado como los montes de la Cordillera del Himalaya que discurrían en paralelo al trayecto del avión Delhi-Varanasi.

A mi derecha viajaba un señor calvo que no dejó ni un instante de observarlo todo.

—Impresionan, ¿no?

Se refería a las montañas. Himalaya, Himalaya, Himalaya..., los Himalaya para mi padre.

A mi izquierda, un hombre de pelo muy rubio charlaba con su hija, una niña de doce años poco más o menos con síndrome de Down. Ella le decía “papá” miles de veces, como si le complaciera saber que él estaba a su lado y que posiblemente siempre estaría a su lado. De vez en cuando me preguntaba si tenía pasaporte, si sabía nadar, cuál era mi número de asiento... Cambiaba de tema, y al cabo de un minuto repetía ¿tienes pasaporte?, ¿sabes nadar?, ¿cuál es tu asiento?

El avión pasó de largo por encima del Ganges y cruzó la frontera que separa Uttar Pradesh de Bihar. En Patna se bajaron los viajeros que iban a Nepal, la niña, su padre... Después el aeroplano retrocedió levemente hasta alcanzar de nuevo Uttar Pradesh y se detuvo ya de forma definitiva en Varanasi. Al salir del aeropuerto perdí de vista al señor calvo.

La tarde había caído de golpe y con ella el sol de mayo. Millones de insectos voladores ansiosos de sangre caliente empezaban a tomar la ciudad, y grupos de niños recorrían el vestíbulo ofreciendo a precio de ganga remedios vegetales que no había visto nunca.

—Repelen los mosquitos, madame –informó uno de ellos.

Podía haber elegido tomillo, eucalipto, lavanda, menta o incluso sándalo, pero me quedé com la albahaca sagrada de Tulasí, avatar de la diosa Lakshmi, consorte del dios Visnú. Eso dijo el muchacho que, agradecido por la propina, además me consiguió un taxi.

El campus de la Baranas Hindu University tiene forma de abanico. Edificios y parques, todos enormes, se organizan por sectores, como las varillas de un abanico, y por coronas de semicírculos concéntricos, como el paisaje de un abanico. Pero hay tantas membranas y tantos pliegues en ese abanico que al conductor del rickshaw le costó encontrar el Centro de Estudios de Sarnath. Una vez en él, me dirigí al mostrador. A excepción de Richard Boyd no “conocía” a nadie. Absolutamente a nadie.

Me atendió un técnico en turismo de la propia organización con acento de Oxford y sonrisa ensayada ya en muchos eventos. “R. K. Murty”, leí en la credencial que pendía de su cuello amarrada por un cordón de seda amarilla. Ni siquiera le sonaba el nombre del profesor Boyd.

—Supongo que estás perdida...

—Muy perdida.

Me miró fijamente a los ojos. Los ojos de los hindúes son siempre profundos, para bien o para mal.

—Cuando termine todo esto te acompañaré al hotel. No te preocupes por el equipaje, puedes dejarlo aquí.

Más sonrisas.

Fui al auditorio donde la ceremonia de inauguración del congreso estaba a punto de acabar. Un ciclorama con más de ciento treinta banderas arropaba el foro. Delante había una gran mesa desde la que las autoridades locales y la élite del Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, el ICCROM, presidían el evento. En la última fila de la sala una señora muy alta de pelo rojo revisaba aburrida las pertenencias de su bolso.

—Perdone, ¿conoce al profesor Boyd?

La pregunta le debió de escandalizar.

—Sicuro! ¿Quién no conoce a Richard Boyd?

—¿Y dónde está?

—Chi lo sa? No le gustan los discursos.

El señor Murty me lanzó una sonrisa meliflua desde su puesto de observación, pero seguía atrapado con las credenciales. Salí de la sala de congresos del Centro de Estudios de Sarnath para que la espera fuera más leve. Crucé la puerta de entrada con cierta inquietud. La noche era tan cálida como serena. Un estudiante despistado tropezó conmigo.

—¿Qué haces aquí?

Buena pregunta. La misma que podría haber hecho mi padre.

Entre el señor Murty y yo llevamos mi nada liviano equipaje a una furgoneta aparcada a pocos metros, y con ella salimos del Campus a pelear otra vez con el caos de un tráfico al que la noche no había disminuido su intensidad.

El logo del Hotel Padma era una flor de loto color rosa rematada en sus bordes por un perfil dorado, y en el interior había cortinas de encaje de color rosa y muchos dorados. En uno de esos dorados con forma de plato que había en el pasillo, junto a una estatua de Siddarta Gautama de medio metro, dejé el ramillete de albahaca. Mientras caminaba por la alfombra, el olor a incienso quemado de aquel altar seguía conmigo.

Estaba tan absorta pensando en todos esos detalles y en otros que descubrí nada más abrir la puerta de mi habitación, que ni siquiera me di cuenta de que R. K. Murty había entrado tras de mí. Ni de que después de dejar las maletas en el suelo volvió sobre sus pasos para cerrar esa misma puerta. Solo desperté del letargo cuando se abalanzó sobre mí como una rueda suelta.

—Vamos, no seas esquiva. Sabes que desde que te vi en el mostrador he estado echando fichas en tu casilla, ¿verdad que sí? –Sus manos hurgaban en la ranura de una hucha imaginaria con ansias de convertirse en entidad bancaria en la que el ahorro debía convertirse rápidamente en rendimientos–. No mientas, a ti también te apetece... No estás sola, cariño, me tienes a mí. Verás como todo se te hace mucho más fácil.

Tenía tacto de reptil y, menos mal, músculos de pez que vive en acuario pequeño. El forcejeo le dejó sentado sobre la colcha rosa y dorada de la cama.

—¡Sal de mi habitación!

Le vi jadear como si acabara de pelearse con una luchadora de sumo. Al darse cuenta de que yo no era ni musculosa ni grande ni atlética y aun así le dominaba, se puso muy furioso. Mi victoria le insultaba.

—¿A qué viene tanto aspaviento? ¿Acaso no sabes por qué me he molestado en traeros a ti y a tu pesadísimo equipaje? ¡Calientapollas!

Pero esa grosería solo fue el preámbulo de una retirada mortificante. R.K. Murty se puso en pie, arregló los desperfectos de su traje, se atusó el pelo con los dedos y salió del ring dando un portazo “digno”. Me quedé en el centro de la habitación, que también estaba pintada de rosa, con los ojos ennegrecidos de otro Siddarta Gautama, más pequeño, pero igual de dorado, puestos en mí. Salí al rescate del ramillete de albahaca y lo coloqué a sus pies. No se deben despreciar las ayudas. Sin atreverme a poner el equipaje sobre el encaje que cubría la banqueta situada a los pies de la cama, bajo el ventilador que giraba como una peonza descompensada, analicé la secuencia de los hechos paso a paso para ver dónde se había producido el quiebro. Posiblemente no existía tal quiebro porque la intención de Murty había sido esa desde el principio, pero con él empezó a circular por mi conciencia el aoristo de la culpa, una culpa indefinida pero eterna, Semper per saecula saeculorum, una culpa que creí no podría quitarme nunca. No era culpa de R. K. Murthy sino mía, mea culpa, mea grandissima culpa. ¿Cómo le había ayudado a confundirse? Trasgrediendo determinadas reglas. ¿Cuáles? Sonreír, devolver sus sonrisas, aceptar su ayuda, ser demasiado amable... R.K. Murty había interpretado esas señales como una invitación a entrar en mi cuarto. Estar fuera de casa se me hizo un mundo.

Sobre las nueve de la noche llamaron a la puerta. Era Richard Boyd: setenta años largos “nada más”, dijo, estatura 1.60 “nada menos”, gafas de siete dioptrías mínimo en cada ojo, pelo de mármol blanco, manos en los bolsillos de sus pantalones de algodón, camiseta de Lucifer’s Friends... Un manantial de agua helada en el desierto.

—¡A cenar!

No cenamos en el comedor del Hotel Padma, sino en la terraza de un bistró francés situada en el segundo piso de un edificio descascarillado de Assi. Desde allí se veía el Ganges. Y el río de todos los ríos, que desde lo alto estaba hecho de luces, humos y música, compensó en parte mi disgusto.

Los viejos conservadores de cementerios de todo el mundo sonreían poco, y tenían un humor negro muy inteligente, a veces ácido, otras, simplemente escatológico. Pero no me atreví a contar a nadie el ataque del señor Murty. A saberl que podrían pensar.

Cuando volvimos al hotel, el profesor Boyd hizo el traspaso de poderes de Conservador del Cementerio Protestante de Roma a su sustituta. Una clave provisional, un nombre de usuario, un pendrive, una carpeta azul, un rincón compartido en DropBox, un manojo de llaves, una agenda, un calendario, varios nombres, las embajadas, varios teléfonos, varias direcciones, varios libros..., y una lista de obligaciones tan larga que me arrancó un suspiro de impotencia. Entonces aún no era consciente de que a pesar de los hechos adversos que habían sucedido e iban a suceder, tenía muchos ángeles de la guarda.

Mientras revisaba los papeles que me había dado el profesor Boyd, se fue la luz y el ventilador dejó de dar vueltas. La imagen de R. K. Murty volvió para torturarme bajo la débil claridad que entraba por la ventana. Ni siquiera una ducha pudo borrar la sensación terrible de suciedad que aún notaba pegada a mí, pero al menos las maravillas balsámicas de la albahaca sagrada de Tulasí no eran nada apreciadas por los mosquitos.

Me reencontré con el profesor Boyd a la hora del desayuno. Estaba desconocido. Iba con traje de chaqueta, corbata, una cartera que amenazaba con tirarle al suelo por su propio peso y volumen, y el más ligero de los portátiles. Le correspondía dar la segunda conferencia plenaria del día, en la que iba a hablar del Cimitero Acattolico di Roma. Y no se mostró nada conforme con el horario que le había tocado.

—¡A quién se le habrá ocurrido poner en medio la sesión de posters! Y todo porque dicen que si la dejan al final no se queda nadie. ¡Vamos, hombre, qué criterio!

Pero ese primer día de Congreso yo solo tenía un temor: R. K. Murty. Había decidido no denunciar su acoso, y justificaba mi falta de valor y de compromiso conmigo misma y con las demás mujeres haciéndome una pregunta que a la vez servía de excusa: ¿quién iba a creer la versión de una desconocida frente a la de aquel profesional en la organización de eventos tan cortés y tan eficiente? Calculé de forma mezquina que lo mejor para mí era el silencio, y que en una semana estaría lejos de allí. No hice ningún intento por evitar que otras pudieran pasar por la misma mala experiencia y aún me pesa. “La fortaleza de los débiles consiste en no darse por vencidos cuando saben que tienen razón”, solía decir mi padre. Tristán Murray, el defensor de causas perdidas, no hubiera estado nada orgulloso de su hija.

La conferencia plenaria elegida para la inauguración del congreso se titulaba “Alternativas para proteger el patrimonio cultural de un país en tiempos de turbulencia política”, un tema por desgracia muy de actualidad. El conferenciante estaba a punto de empezar cuando entró una señora vestida con sari verde, se subió a la tarima y dijo que el comienzo de la sesión tenía que retrasarse un par de horas en espera de que llegara el primer ministro de Uttar Pradesh, procedente de Lucknow. La concurrencia dio la bienvenida a esas dos horas de asueto para pasear por los jardines de la universidad. Pero antes de que nadie tuviera tiempo ni de abandonar la sala, se escucharon gritos, la verja del Centro de Estudios de Sarnath se cerró y quedamos aislados. Tiempo después el periodista del Daily Thames que me ayudó a entender todo aquello dijo que ese día él estaba en la explanada que da acceso al Centro de Estudios de Sarnath. Yo desde luego no lo vi.

***

Aníbal Santana se despertó sobre las ocho, ajustó la bufanda a su garganta, apuró el último sorbo de café y se asomó al balcón. El pronóstico del tiempo hablaba de que el día iba a ser frío y soleado, con pequeñas brumas en la costa y viento en el interior. Imperturbable, abrió los brazos, bostezó un par de veces, hizo cinco flexiones, unos cuantos pasos de boxeo y apoyado en la baranda esperó a que el sol asomara por detrás de las montañas. Chimeneas que se elevaban sobre los tejados como si fueran los tubos de un órgano acompañaban el canto de los gallos. De todas salía humo. En Posadillas siempre hace frío, incluso en verano.

Las fachadas de piedra que daban al este empezaban a teñirse de amarillo cuando el microbús eléctrico del transporte escolar se estacionó en la parada. Parecía un milagro que los siete alcaldes de la Mancomunidad de Ojeda hubieran hecho la apuesta a lo grande de comprar un autobús ecológico. Con esa idea en la cabeza, Aníbal Santana entró en la casa y se puso a trabajar.

La vida de Posadilas está llena de rutinas, y una consiste en que a mediodía todo se interrumpe para tomar el vermú en el bar de la Casa Rural.

—Ahora iba a buscarte –dijo Bartolomé Domínguez cuando le vio entrar–. Tenemos trabajo.

—¿Trabajo? Esta mañana no he escrito nada, y mi jefe empieza a perder la paciencia –se lamentó Aníbal mientras colgaba la chaqueta en el perchero–. Lo veo todo tan oscuro que me entretengo con la ropa de la lavadora, el potaje de garbanzos o la leña de la estufa, y así se me va el tiempo.

Los artículos sobre el fracking publicados el otoño anterior en el suplemento de los jueves del Daily Thames, el periódico de Aníbal Santana, habían tenido un gran impacto. Detrás de ese éxito estaban las batallas entre Lichfield, el condado de Staffordshire y Londres por una parte, y Bell Pottinger, relaciones públicas de la compañía de gas Expansio por otra. Pocos creían en las promesas de prosperidad, abundancia y trabajo de las empresas extractoras, y menos en que no había riesgo a que se produjeran serios problemas ambientales, como afirmaba el gobierno conservador, pero el dinero siempre gana. En poco tiempo la palabra fracking había escalado las más altas cotas del lenguaje común, y tras cruzar el Atlántico y los Urales, la sombra de sus torres de perforación rondaba por Europa. Pero aún no se había producido el brexit y a pesar de no ser inglés el periodista Aníbal Santana creía firmemente en la sensatez de su país de acogida, por lo que estaba convencido de que la opinión pública británica pararía tanto el antieuropeísmo como la fractura hidráulica.

Aníbal Santana, al contrario que Siobhán Murray, era un hombre muy viajado, y no solo como consecuencia natural de su edad, que sobrepasaba ya el medio siglo. Antes de entrar en la plantilla del Daily Thames había sido free lance para varias agencias. Durante seis años viajó por el África de los conflictos, el cólera, la emigración, las hambrunas y el aparheit en busca de noticias. Prolongó la dosis cuatro años más en la inmensa porción de América que se extiende desde Río Grande hasta el Cabo de Hornos, y allí terminó de rematar su otro perfil, el de capeador de guerrillas, golpes de estado, dictaduras y narco-gobiernos. También el estilo, porque Aníbal Santana había descubierto que su mayor talento era saber explicar a los lectores los más graves conflictos hablando de la gente que los sufría. Tomaba partido por rostros, palabras y pesares del día a día de unos pocos supervivientes, y después se limitaba a contarlo, sin añadir juicios de valor. “Cuando las cosas están claras sobre todo lo demás”, solía decir. Si necesitaba un espacio para la reflexión, se iba a la vieja casa familiar de Posadillas, su pueblo natal, allá donde estaban enterrados sus padres y los padres de sus padres. Así pensaba haber pasado la vida, pero un día conoció a Dahra y ya se sabe. Cayó rendido.

Brent Paisley, el director del Daily Thames, para no perder la estela del fracking que tantos buenos réditos había producido al periódico, propuso que durante el letargo del verano se podría continuar la serie con el mismo tema, pero desde una perspectiva hasta cierto punto opuesta: las energías renovables. Y como punto de partida eligió Asia.

—A Hao Yue le toca China, y a Aníbal Santana, India –dijo Brent en ambos casos por razones obvias.

China, el paraíso del carbón, alimentaba su boom económico con el trabajo sin límite y sin descanso de palas mecánicas que arrancaban a las montañas toneladas de mineral. Pero ciudades como Datong y Chongqing vivían presas de un peligroso esmog que llenaba los hospitales de jóvenes y ancianos con problemas respiratorios, y hasta Pekín corría el mismo peligro. La indignación de sus habitantes podía degenerar en disturbios y la escasez de combustible tendría ese mismo efecto. Justamente ahí asomaba la cabeza el shale gas. Pero cuando China despierta siempre lo hace a lo grande, y al sur de Chongqing, en el suroeste, una flota de camiones con torres, productos químicos y arena estaba ya excavando la tierra hasta un kilómetro y medio de profundidad en busca de gas de esquisto. La antítesis de Datong y Chongqing era la ciudad de Yangzhong, que avanzaba como una bala por el camino de las energías renovables. ¿Quién ganaría finalmente en el juego de estrategias? ¿Hacia dónde iba el futuro? Hao Yue tenía el encargo de dar todo tipo de respuestas parciales a unos interrogantes tan complejos como la contradictoria y enorme antigua Catay.

Aníbal Santana por su parte estaba unido a la India por tres mujeres que, sin embargo, habían renunciado a la India de forma radical y muy distinta. A Dahra, su esposa, le dolía la India y le dolía aun más la condición de mujer en la India, pero en su casa de Reading había un armario lleno de saris y conjuntos de salwar y kamiz. Y con cualquier excusa se iba a la India. Esa vez lo había tenido fácil. Como arqueóloga del Ure Museum, había viajado hasta allí para asistir al Congreso del ICCROM que iba a celebrarse en Varanasi, dejando a su marido solo con el desorden mental en que le habían sumido las informaciones recogidas durante el invierno. Sus hijas Reena y Mary, por el contrario, no pensaban nunca en la India. Pero él amaba a aquel país lejano a través de las tres. La India estaba en Dahra, que exhibía sus orígenes con orgullo, aunque a veces le doliera, y también en sus hijas que, cada una a su manera, los escondían siendo más británicas que el té de las cinco.

Esas tres mujeres eran su Red de Pandora, las que le acompañaban y le complementaban. Porque Aníbal, al ser consciente de las barbaridades que la mitología machista había dicho sobre la pobre Pandora para desprestigiar al género femenino, reivindicaba constantemente su nombre. De joven se vio asaltado por el dilema eterno de todo célibe que temía dejar de serlo: o renunciaba a Pandora por la promesa de un futuro en libertad o se aseguraba descendencia a cambio de lo que cierto sector masculino, él incluido, tenía por una cadena perpetua. Pero pasados los años estaba contento de haber elegido a favor de Pandora y de la naturaleza. Mantuvo una polémica al respecto con cierto lector, poeta y provecto ciudadano que firmaba como Hesíodo y cuya promesa de eterna de soltería justificaba con una dedicación monacal a la literatura. Aunque cuando acudía a Zeus para llamar a la mujer “el irresistible, pero ruinoso bello mal”, el tal Hesíodo dejaba al descubierto su otro yo, un yo lleno de frustraciones literarias y de misoginia. Hesíodo se enfadó muchísimo cuando Aníbal, sin mencionarle, lanzó el mensaje de que la soledad a la larga es una carga muy pesada incluso para Dios.

No conocía la India con tanta perspectiva como Hao Yue conocía la China milenaria que se despereza constantemente, pero el amor incondicional hacia su Red de Pandora le había colocado ante el nuevo reto de Brent Paisley cuyas consecuencias aún no sabía calibrar. Por esa razón estaba en Posadillas. Las redacciones de los periódicos se mueven a través de corrientes de opinión, modas, filias y fobias, el caínismo de la política, y a veces rutinas. Posadillas era justo lo contrario: naturaleza, buena comida, relax y a ratos, si se buscaba, buena compañía. Lo más conseguido del currículum de Aníbal Santana debía mucho a los fines de semana que de vez en cuando pasaba en Posadillas, a la calma de Posadillas y a los paseos en solitario por los hayedos, el río y el lago de Posadillas. Pero no se engañaba: ese era el típico trabajo extra y puntual que como otras veces tenía que compaginar con los mentideros de Scotland Yard y de la Interpol, fuente de todo tipo de conspiraciones de las que su sección fija en el Daily Thames bebía a diario.

Lo que había ido averiguando poco a poco durante el invierno llevaba dentro una idea machacona, y eso le inquietaba a él, pero también a sus colegas. Porque Aníbal Santana, quizá por su experiencia, tenía instinto periodístico, esa naríz invisible que conecta con lo oculto de los acontecimientos. Olía la noticia, aunque su olor a caramelo tóxico estuviera camuflado tras varias capas de celofán y perfumado a fresa. Con tal proceso acumulativo, pensar en términos de casualidades tenía ya muy pocas bazas para él. En el último año los periódicos hindúes habían publicado demasiados artículos con un determinado sesgo. La carpeta “India” del escritorio del PC de Aníbal Santana recogió en distintos ficheros lo que había ido escribiendo sobre cada uno de ellos y las chinchetas de colores que saeteaban el enorme mapa de la India que había viajado con él de Reading a Posadillas bien protegido por un cilindro portaplanos, marcaban los lugares en los que se habían producido.

Algunos ejemplos: The Times of India, título “Graves disturbios en el Estado de Gujarat”. Los trabajadores de la empresa de colectores térmicos Solar Water Heating Company irrumpieron en la manifestación que se estaba celebrando en Ahmedabad para protestar por el incremento de la tarifa eléctrica derivado de las ayudas estatales aprobadas para el sector de las energías renovables. El balance ha sido desastroso: más de doscientas personas tuvieron que ser atendidas por diversas contusiones. El Estado de Gujarat, al oeste del país, es uno de los más industrializados de la India. Fuentes gubernamentales apuntan a que habrá una moratoria en la aplicación de la nueva ley energética, al menos mientras la crispación social siga en aumento. Cuatro años atrás parecía que la India se decantaba de forma irreversible hacia las energías renovables, pero la situación ha cambiado de forma radical en los últimos meses.

Chincheta de color violeta. Más leña a un fuego que, como escribió Agur, de la tribu ismaelita de Masá, en Proverbios 30, 15-16, nunca se cansa de consumir. Porque la edición digital de The Economist Times de Delhi del viernes anterior había informado que en el Plan Nacional de la India sobre el Cambio Climático se iban a plantear ocho líneas de actuación y una consistía en incentivar el potencial solar del país. Pero las empresas privadas recibieron la noticia con “cautela”, un eufemismo suave del “no” que venía detrás. La población estaba dividida, y muchos pensaban que donde había hambre no se podía poner por delante los posibles problemas del planeta. “Si es que los hay”, era la frase final del artículo. Ahí residía el mal, en cuestionar lo evidente. Esa coletilla había colocado muchas chinchetas en el mapa de la India de Aníbal Santana y un nuevo fichero de título “Duda_sospechosa” que continuaba sin tener escrita ni una sola letra.

Dos semanas después, la editorial de The Indian World News había publicado lo siguiente: La política de nuestro país sobre biocombustibles se está viendo afectada por los conflictos en las plantaciones de palma aceitera en Andhra Pradesh. Según un sector de la población, las empresas más potentes están empezando a expropiar a los agricultores de forma ilegal. Los ecologistas temen que sus grandes dimensiones vayan a amenazar la biodiversidad, y que de seguir así se vaya a producir una enorme deforestación, además de faltar informaciones de todo tipo. Por el contrario, el gobierno opina que se están consiguiendo grandes éxitos, sobre todo desde que gracias a las subvenciones públicas se ha impuesto el riego por goteo. Eso sin hablar de los préstamos baratos a los agricultores y de los incentivos fiscales. La opinión pública se pregunta, ¿no sería posible por una vez hacer las cosas, pero hacerlas bien? El aceite de palma es el segundo aceite vegetal más comercializado y consumido en el mundo, justo detrás del aceite de soja. Constituye además una fuente de biodiesel, una fuente de energía renovable muy adecuada si se quiere implementar el Protocolo de Kyoto. Y el primero en el sector energético, en el que es una materia prima estratégica.

Un fichero nuevo y un proyecto de artículo nuevo: “Biocombustible” que así seguía, en proyecto. Y una chincheta de color amarillo en el mapa de la India, al norte, sobre el estado de Andhra Pradesh.

Y la siguiente nota de la agencia de noticias IANS también era reveladora: Un apagón masivo deja a 300 millones de indúes sin energía. Retrasos en el desarrollo de las nuevas energías han limitado la capacidad de abastecimiento del país. El Barefoot College denuncia que en el Estado de Rajasthan se han suspendido los proyectos I+D encaminados a reducir costes en las plantas de energía. Con un promedio de 200-250 vatios de luz solar por metro cuadrado de superficie, tal abandono parece un despilfarro”.

Chincheta de color gris sobre la República de Rajasthan, y otra idea interesante que no sabía cómo enfocar: “Desabastecimiento”.

En su PC tenía muchos ejemplos más, y con ellos había llegado al convencimiento de que el proceso parecía no tener fin, y nadie sabe cómo la cantidad se convierte en cualidad, pero sucede. Así empezó su particular peregrinaje hacia el nuevo todo que iba surgiendo con la unión de fragmentos pequeños sin que aún pudiera ver en ellos ninguna cara. Lo que Aníbal Santana no podía ni imaginar era que la densa cortina en la que se envolvía ese todo monstruoso empezaría a rasgarse para él en un lugar tan humilde como Posadillas.

Siempre que Aníbal estaba en Posadillas, Bartolomé y él tomaban juntos un vermú con banderilla en la Casa Rural. El bar ese mediodía estaba extrañamente animado, y casi todos eran caras desconocidas para él. Tampoco parecían jubilados. Su edad fluctuaba entre los treinta y los cincuenta, iban bien equipados, y se notaba que la costumbre de estar juntos venía de lejos.

—Cuánto forastero, ¿no?

—Últimamente a un grupo de senderistas le ha dado por recorrer los montes de alrededor buscando fósiles, setas, hierbas y todo lo que pillan. Pasan aquí días y días, luego se van, luego vuelven...

—¿Desde cuándo? Porque en Navidad estábamos los de siempre.

—No llevo la cuenta, pero vamos, poco más o menos desde hace dos meses. Le han cogido el gustillo...

—No está nada mal para el bar. Mira las mesas...

—Sí, consumen, consumen, no son tacaños... Pero oye, hablemos de lo nuestro. ¿Tienes ya el material para el próximo número de la revista? No nos podemos entretener, el tiempo pasa volando.

—Falta rematarlo nada más... Se titulará algo así como “Cada pez tiene su carnazaa”.

Bartolomé Domínguez, viudo desde los treinta y ocho años, era cajero en la sucursal de Banco del Norte y, para matar su soledad hizo lo que otros no podían: comprometerse a presidir la Asociación de Amigos del Río Caparrós de Posadillas hasta que pudiera, asociación que, como las matrioskas rusas, vivía dentro de otra asociación, la de los Voluntarios de Ríos. Por si fuera poco, cierto día se le ocurrió agotar el poco tiempo libre que le quedaba sacando a la luz la revista Crónicas del Río Caparrós. Un romántico sin remedio, uno de esos Arquímedes que tienen la palanca para mover el mundo. Y los hombres con fe a Aníbal Santana siempre le daban envidia.

Los artículos que Aníbal escribía cada trimestre, gratis, por supuesto, para Crónicas del Río Caparrós, estaban relacionados con la pesca. Además de periodista, era pescador, y en el primer número de la revista Bartolomé le pidió que colaborara contando sus experiencias con la caña y el sedal. Hizo un relato salpicado de anécdotas en el que analizaba las distintas etapas por las que pasa un enamorado de la pesca. De ahí nació la sección fija más duradera de Crónicas del Río Caparrós: Los anzuelos de Aníbal Santana. Solía sacar punta a los artículos alertando a los lectores de ciertos peligros que se cernían alrededor de otros ríos. Los pescadores de truchas y barbos del río Caparrós, por ejemplo, se quedaron atónitos con la triste historia de los gobios hermafroditas de Vertolaye que Aníbal escribió para el anterior número de la revista.

—El título me parece muy, muy interesante. Ya verás, este número va a ser la bomba.

Todos los números de Crónicas del río Caparrós según él iban a ser la bomba. Por eso era un hombre de fe.

Después de comer el susodicho puchero de garbanzos, Aníbal fue a dar un paseo. Las calles de Posadillas descendían sin piedad hasta el cauce del Caparrós, y el último tramo se condensaba en el embudo del puente con pretil que cruzaba el río, dejando a la derecha una vieja central hidroeléctrica que permanecía en uso. Y una vez en el otro lado, se entraba en el camino que iba hacia el Hayedo de la Negra.

No podía haber un paraje más hermoso que ese para Aníbal Santana, sobre todo en primavera y en otoño. En primavera la altura de los árboles se difuminaba en una neblina verde y espesa, y los hayucos empezaban a asomar tras las flores. En otoño los árboles del hayedo de Posadillas eran rojos hasta decir basta, y no solo rojos. Por sus hojas, ovaladas o elípticas, de márgenes ondulados, pasaba la gama entera de colores cálidos del arcoíris en una secuencia fijada por el prisma del tiempo, verde, amarillo y rojo, y de ahí la paleta entraba en el ciclo pardo de la tierra. Tras el bosque de hayas, la foresta se hacía liviana, el alto se tornaba páramo y aparecía el Lago Verde. Sereno. Vivo. Inquilinos de orillas como la rana Pérez, el sapo partero y la culebra de agua se disputaban un puesto entre las piedras. Sus arenales daban cobijo a los conejos que excavaban madrigueras en la orilla, y a castores de costumbres mucho más profundas. Parejas de aves en plena migración hacían un descanso obligado entre los humedales. Y cigüeñas de iglesias acudían allí en asamblea. El traqueteo de aquellos arquitectos de campanario, tan fieles y tan monógamos, regalaba al paisaje su aire confortable. Pero todo tenía que ganarse. Los urogallos machos, escondidos en algún lugar de aquel pasto de altura, cantaban desesperados para atraer a las hembras. Rebecos asomaban curiosos tras riscos imposibles. A veces podía verse a algún jabalí haciendo guardia ante la manada de hembras y revolcándose por el barro para marcar territorio, y a un roedor, una marta quizás, que se deslizaba por debajo de la hojarasca otoñal buscando a los suyos. Para Aníbal no era nada extraño que los senderistas se hubieran enamorado de ese paraje, pero agradeció que mientras comían el buen menú de la Casa Rural, le hubieran dejado disfrutar de todo aquello en soledad.

A la vuelta del paseo se cruzó con dos personas que charlaban bajo los soportales del ayuntamiento. Uno era el alcalde y su labio colgón, el otro... El otro, un forastero que de ninguna manera podía pertenecer al grupo de los senderistas. Parecía el autorretrato de Van Gogh: cara triangular, demacrado, enfermizo y con un gen pelirrojo asomando en su pelo, en su barba, en su cutis blanquecino, en sus ojos verdosos y en sus pecas. E iba vestido con un traje azul nuboso nunca visto por aquellos lares. La categoría de “forastero exótico” en Posadillas era un conjunto vacío sobre el que muy de tarde en tarde se posaba una mota de polvo astral. Aníbal Santana, por ejemplo, era un forastero nada exótico, de hecho, ni siquiera tenía pedigrí de forastero, para los jóvenes sí lo era, para los mayores no. El único exotismo de los senderistas estaba en que hubieran ido a parar allí, por lo demás parecían profesionales de ciudad con tiempo libre y con una salud insultante. Pero el hombre que acompañaba al alcalde era un forastero que reunía en su persona todas las circunstancias para que alguien de Posadillas pudiera meterle en la categoría de “forastero exótico”, por su pelo, por su barba, por su traje azul nuboso y porque parecía recién salido de las cavernas de los Picos de Europa.

—Buenas noches –saludó Aníbal.

Ni le vieron ni le oyeron.

Poco después de cenar, tras una tarde nada provechosa, alguien llamó al timbre de su puerta. Era Enol el Tunelero. Su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo habían sido tuneleros en las Cuencas Mineras, así llamaban en la mina a los especialistas en construir túneles con soportes de madera, y en apuntalarlos para que no hubiera ningún derrumbe. Por eso, a pesar de ser electricista, en Posadillas a Enol no le llamaban Enol el Electricista sino Enol el Tunelero, aunque nunca hubiera trabajado en la mina.

—¿Pasa algo?

—Me preguntaba si querrías jugar una partida de dominó.

—¿A las diez de la noche? –Enol le miró con cara de pasmo–. ¡Ah, claro!

Aníbal solía ser muy comprensivo con los amores difíciles, y los de Enol el Tunelero y la dueña de la Casa Rural lo eran por prejuicios de género: ella le llevaba a él alrededor de veinte años, no al revés. Y porque no había en Posadillas un lugar más público que su nido de amor. Aníbal se puso el plumífero y en pocos minutos estaban los dos, sentados en una mesa del bar, rodeados de senderistas, algunos también jugando al dominó o a las cartas, en espera de que Enol el Tunelero alcanzara el cuarto de su amante sin levantar sospechas.

Acababan de repartir las fichas cuando el forastero pelirrojo bajó por las escaleras del piso donde estaban las habitaciones de la Casa Rural, atravesó el bar en diagonal sin mirar a nadie, y salió a la calle. Van Gogh resucitado. Impresionante.

—¿Lo conoces? –preguntó a Enol por lo bajo.

—Es bastante tonto. Dice que en las Cuencas Mineras se vive mejor que en Posadillas.

—Lo he visto con el alcalde.

Aníbal no había vuelto a hablar con el alcalde del labio colgón desde las pasadas elecciones, cuando cada tarde acudía a la Casa Rural para pedir el voto.

—Ese también es tonto.

Iban por la cuarta partida cuando Enol consideró que había llegado su momento. Se levantaron a la par y fueron hacia la puerta. Visto y no visto. En un segundo Enol había desaparecido escaleras arriba sin que ni locales ni forasteros se percataran de la jugada. Lo tenía todo muy estudiado.

Aníbal Santana ya no tenía nada que hacer allí. Recogió las fichas, pagó la cuenta, dio las buenas noches y se marchó. Al pasar por delante de los soportales del ayuntamiento miró hacia arriba. La Sala de Plenos tenía la luz encendida, y dos personas se paseaban por delante del balcón, del que pendían las tres banderas reglamentarias. La conversación entre ambos se le antojó muy viva. Uno era el alcalde de labio colgón, el otro, el forastero pelirrojo, alias Vincent Van Gogh.

Podría haberse hecho al menos tres preguntas: de qué hablaban, por qué a esas horas y para qué. No lo hizo. Tampoco se hizo otras preguntas. A menudo se percibe mejor lo que está lejos que lo que está cerca.

No estaba nada contento con la marcha de los artículos, y esa noche, al minuto de pisar el umbral de su casa, con la imagen de los senderisas y la del forastero Van Gogh y el alcalde compartiendo confidencias todavía en su retina, necesitado de apoyo, recurrió a La Pasión según San Mateo. Tras los primeros compases, el coro y él irrumpieron a la orquesta pidiendo socorro: “venid, hijas, auxiliadme en el llanto”.

Pero su reacción ante la odisea de las energías limpias en la India no llegó más allá de los lamentos hasta tres días después, con el mismo Bach de penas y muerte sonando por toda la casa. Esa mañana encendió la estufa redonda del distribuidor bajo el eco de voces infantiles, “oh inocente, Cordero de Dios”. Fue a la cocina e introdujo un cacillo de café colombiano en el receptáculo de la cafetera exprés. “Cargaste con nuestros pecados”, seguían diciendo los niños. Ahí estaba la clave de lo divino: entre los mortales nadie quiere pagar ni por sus propios pecados. Mientras café, agua, presión y temperatura hacían su trabajo, puso leña en la estufa, y sin abandonar a Bach rebajó el dramatismo musical con el solo de flauta BW1013. Y en vez de seguir buscando a ciegas en los caladeros de todos los días, reflexionó sobre lo que decía la carta de Dahra, la primera que había escrito desde que se fue a Varanasi. Extrajo sus líneas centrales:

Acabo de volver de casa de mi hermana Yamir y solo puedo decirte que el ambiente está revuelto por culpa de los molinos eólicos del desierto de Tahr. Antes parecía que el viento y el sol iban a resolver los problemas de las minas de carbón, pero sin más ha aparecido un sector de la opinión pública muy beligerante que se opone a todo. Como hace años, pero por otros motivos: dicen que los molinos eólicos contaminan el paisaje. ¿Paisaje? ¿Quién no ha visto alguna foto de las minas de carbón de Dahnbad y Bokapahari en llamas? Con este ir y venir siempre estamos empezando. Parece una maldición.

El mapa de la India ya tenía sendas chinchetas negras en Dahnbad y Bokapahari, y en la carpeta “India” había un fichero de nombre “Carbón” y otro “Molinos_eólicos”, ambos sí, prestos para que de sus informaciones salieran al menos sendos artículos. Sólo tenía que añadir una chincheta verde en el desierto de Tahr y abrir un nuevo fichero: “Contaminación_paisajística”. Aníbal Santana sabía algo de eso. Como un lector más, seguía el apasionado debate sobre ese tema que tenía en vilo a la opinión pública de la Patagonia chilena.

Encontró en Internet otra noticia que en principio no tenía nada que ver con la India, pero cuando uno está preocupado por algo las conexiones neuronales hacen que tarde o temprano el pensamiento fluya hacia ese punto: Una lluvia de meteoritos acaba de caer en medio de la estepa rusa. “¿Es eso una maldición?”, preguntaba el autor con el eco profundo de un animismo que posiblemente profesaba. “No”, respondió Aníbal de forma automática. “Las maldiciones, para ser percibidas como tales, tienen que dañar la piel con amenazas próximas, porque en caso contrario son cuentos chinos. O rusos”. O en el peor de los casos pueden acabar en catástrofe, cosa que no había sucedido con la lluvia de meteoritos de la estepa rusa. Para Aníbal la verdadera maldición, el meteorito destructor que tenía en la cabeza, procedía de Dahnbad y Bokapahari. Y ese meteorito estaba formado por picos, palas, barrenos y dinamita.

El subconsciente tuvo la culpa de que Aníbal Santana sustituyera a Bach por Wagner, banda sonora de Apocalypse Now, cabalgata de las Valquirias, una trompeta, una sirena, perros que ladran, campana que suena, helicópteros sobre la escuela..., orgía de fuego en el corazón de las tinieblas. ¡Y agua oscura! ¡Cuidado con el agua oscura! El agua oscura lo es todo, enfermedad y síntoma.

A las ocho de la tarde se levantó de la silla para ir a la cocina. Le apetecía cenar pronto y no cualquier cosa: sopas de ajo y huevo frito, como de niño o como cuando sus hijas eran pequeñas. En un quemador, puso una cazuela medio llena de agua enriquecida con chorizo y hueso de jamón, en otro, la sartén para freír los ajos bien cortados a rebanadas. Cortezas de pan de sobras, pimentón, y todo junto fue a parar a la cazuela con la potencia bien controlada. En la misma sartén, notando aún el olor a ajos en su superficie, sobre una capa de aceite de oliva más que generosa, el huevo descendió a ritmo de marcha cosaca. Su yema desnuda, majestuosa y amarilla, poco a poco, se fue vistiendo con enaguas blancas ribeteadas por puntillas de oro.

Imprimió la carta de Dahra y se la llevó a la mesa para desmenuzarla con la cuchara en la mano. Se detuvo en el comienzo de una frase: “...ha aparecido un sector de la opinión pública...”. No, los sectores de opinión pública no aparecen por salpullido espontáneo, sino que se construyen a medida para servir a determinados intereses. ¿Cuáles? No sabía. De lo que sí estaba seguro era que la India se había convertido en un campo de pruebas demasiado importante para la energía del futuro, o para el futuro de las distintas formas de energía, que viene a ser lo mismo. Y luego estaba aquel juicio de valor de Dahra tan engañoso: “Parece una maldición”. Tampoco, no hay maldiciones, hay propósitos.

Dejó la hoja de papel para concentrarse en el huevo frito. Es muy delicado pinchar el trozo de pan en medio de la yema de tal modo que, una vez rota la membrana vitelina que la protege, salga al plato con facilidad, como la lava de un volcán hawaiano. La operación le salió tan mal que en pocos segundos el plato entero era una nebulosa en los primeros estadios de su génesis. Como Dahnbad después de un corrimiento de tierras en el subsuelo. Como Bokapahari, al aire libre, pero en llamas, con el humo del desastre flotando alrededor.

Cambió otra vez de banda sonora. El Ejército Rojo tocaba el segundo movimiento de la sinfonía número 5 de Tchaikovski en andante cantabile con alguna licenza. Pero los sonidos, aunque estén tan bien orquestados como aquellos, nunca dan explicaciones sobre los secretos de la composición. Sólo se notan sus consecuencias. El mensaje de Dahna era una gota más en ese proceso acumulativo que se estaba produciendo en la India sin saber por qué, un nuevo compás añadido a la partitura. Los molinos eólicos tenían problemas, los paneles solares tenían problemas, los cultivos de jatropha curcas o de palma aceitera para fabricar biodiesel tenían problemas, su ordenador era testigo y su mapa saeteado de chinchetas de colores también. Estaba harto de leer en las ediciones digitales en inglés de varios periódicos hindúes afirmaciones parecidas: que no se puede, que es una quimera, que habría que conformarse, que lo que hay no es tan malo, que no se vive de sueños... La idea última de esos mensajes, la que servía de poso a todas ellas, podía calificarse de viral. ¿De dónde había salido la ofensiva del meme que se estaba propagando por la red de que cualquier cambio en la India era imposible? Hasta Dahra, nada conformista, parecía haber caído en la trampa.

Volvió a concentrarse en la carta de Dahra sin abandonar el Ejército Rojo. Los alegres camaradas rusos que cantaban Kalinka no eran tenores, barítonos o bajos, sino militares con ristras de condecoraciones en las solapas de sus uniformes más largas que el Transiberiano. Era razonable, a los bravos soldados rusos les debía de parecer mucho más agradable cantar que ir a Chechenia, lo entendía. Pero no entendía los sucesos de la India. Había pasado varios meses añadiendo ficheros en la carpeta “India”, poniendo chinchetas de colores en el mapa, oscilando entre el escepticismo del “quizás me esté volviendo loco” y la confianza en su olfato periodístico, pero seguía atascado. Todos parecían movimientos de una misma partitura. Continuar así, caso por caso, pieza por pieza, ya no era suficiente. Y que nadie piense que exageraba. El interés por algo es inversamente proporcional a la distancia no física sino subjetiva entre el que desea y lo deseado. Y con tal premisa, los más de 10.000 kilómetros de distancia real entre su casa de Reading o la de Posadillas de la India apenas eran nada para Aníbal Santana.

Al día siguiente habló con Brent Paisley vía Skype.

—Necesito tiempo libre para organizarme con las renovables, pero tiene que ser ya. Réstalo de mis vacaciones. Y no te preocupes por el asunto de los confidentes, lo tengo controlado.

Virtualmente Brent se encogió de hombros.

—Allá tú. Mientras cumplas con tu contrato y no me pidas dinero...

—¿Un billete de avión es dinero? El hotel lo pongo yo, pero...

—¿Adónde vas?

Los periodistas se pasan la vida discutiendo con sus jefes. Es una cuestión de perspectiva: ellos buscan la lentitud, el detalle, el lugar y el personaje de la noticia, la historia escondida o ese latido que apenas se escucha, y a sus empleadores, pobre gente, les toca lidiar con el gremio de los mercaderes, con las cuentas de resultados y con las ventas. Un tira y afloja en el que esa vez en el lenguaje de Brent, Aníbal salió perdiendo y en el suyo ganando.

Escribió un correo a Dahra. “¿Te molestaría que fuera a Varanasi? Dímelo sinceramente, no quiero ser un estorbo. Ahora mismo tengo más razones para estar allí que en casa”. La respuesta de ella llegó una hora después. “A veces parece que eres tonto, Aníbal Santana. En cuanto sepas fecha y hora me lo dices”. Contestó tres días después desde Reading, con el billete de avión ya gestionado y la maleta hecha: “Llego a Varanasi el domingo 5 a las 5 de la tarde”.

Aníbal sentía debilidad por la piel de las mujeres, y la panchali que miraba con él las montañas desde el otro lado del pasillo tenía la piel transparente de las islas británicas. Es lo único que admiraba de las mujeres del archipiélago, no su piel sino la transparencia de su piel. Y la tonalidad de sus ojos azul de Chipre sabía a lealtad más incluso que a cielos y mares. Pero si ella, debilitada por la belleza del paisaje, se hubiera aproximado a él con la tópica charla insulsa del adónde vas y de dónde vienes, Aníbal se habría sentido decepcionado. Le dijo, “impresionan, ¿no?”. Se refería a las montañas del Himalaya. Ella sonrió, nada más.

En la puerta de salida de pasajeros del aeropuerto de Varanasi esperaba Dahra con un conjunto regio color marfil. Todas las mujeres hindúes le parecen reinas, pero Dahra aun más. No conocía a nadie que resumiera tan bien como su esposa la elegancia de la Cachemira india.

—¿Has venido a verme o a trabajar? –preguntó Dahra después de darle un abrazo maternal.

—A ambas cosas –contestó–. Sabes que no te miento nunca. ¿Cómo va el congreso?

—Aún no ha empezado, el acto inaugural se está celebrando ahora. Y no tengo ninguna intención de escuchar discursos, así que vamos al hotel y después me invitas a cenar.

Salieron a la calle y tomaron un taxi. A pocos metros la panchali estaba contratando los servicios de un rickshaw