12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

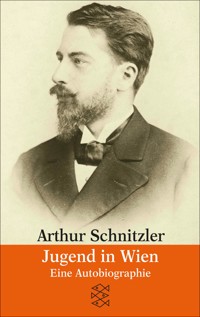

Arthur Schnitzlers »Jugend in Wien« ist nicht nur eine der bedeutendsten Autobiographien des 20. Jahrhunderts, sie ist auch ein zentrales Dokument zur geistigen Situation der Zeit vor der Jahrhundertwende. »Sicherheit ist nirgends« – dieser Grunderfahrung der Wiener Moderne hat Schnitzler in der Schilderung seiner Jugend radikal Ausdruck verliehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Arthur Schnitzler

Jugend in Wien

Eine Autobiographie

Über dieses Buch

Arthur Schnitzlers »Jugend in Wien« ist nicht nur eine der bedeutendsten Autobiographien des 20. Jahrhunderts, sie ist auch ein zentrales Dokument zur geistigen Situation der Zeit vor der Jahrhundertwende. »Sicherheit ist nirgends« – dieser Grunderfahrung der Wiener Moderne hat Schnitzler in der Schilderung seiner Jugend radikal Ausdruck verliehen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2006 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490829-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Anmerkung

Vorbemerkung der Herausgeber

Erstes Buch

Zweites Buch

Drittes Buch

Viertes Buch

Fünftes Buch

Sechstes Buch

Siebentes Buch

Autobiographische Notizen

Nachwort

Detaillierte Inhaltsübersicht sämtlicher Bücher

Anmerkungen

Lebensdaten und Werkverzeichnis

Namenregister

Die Fotos stellte freundlicherweise Professor Heinrich Schnitzler aus seinem Privatarchiv zur Verfügung

Vorbemerkung der Herausgeber

In den ausführlichen »Bestimmungen über meinen schriftlichen Nachlaß«, datiert vom 16. August 1918, die den Hauptteil seines Testaments bilden, verfügte Arthur Schnitzler, daß seine Autobiographie, »soweit sie vollendet ist«, nach seinem Tode »baldigst« abgeschrieben werden solle. Tatsächlich ließ Arthur Schnitzler aber die Abschrift noch zu seinen Lebzeiten vornehmen. Das so entstandene Exemplar, von ihm selbst durchgesehen und verschiedentlich korrigiert, liegt dieser Veröffentlichung zugrunde. Es handelt sich also um einen authentischen, vom Autor gebilligten Text.

Außer dieser Abschrift befinden sich im Nachlaß das handgeschriebene Original sowie ein Exemplar des ersten Diktats mit zahlreichen eigenhändigen Zusätzen und Korrekturen. Auf einem gleichfalls im Nachlaß vorhandenen Blatt notierte Arthur Schnitzler die sowohl auf die erste Niederschrift wie auch auf das Diktat der einzelnen Kapitel bezüglichen Daten. Sie ergeben, daß die Autobiographie am 25. Mai 1915 begonnen, während der folgenden Jahre weitergeführt und am 14. August 1918 zunächst abgeschlossen wurde. Das Diktat wurde am 30. Oktober 1918 in Angriff genommen und am 28. Januar 1920 beendet.

Die Absicht, eine Selbstbiographie zu schreiben, bestand allerdings schon viel früher, wie die im Anhang der vorliegenden Ausgabe abgedruckten Autobiographischen Notizen bezeugen. Sie fanden sich in einer Mappe mit der Aufschrift »Autobiographisches Allerlei«. Die frühesten dieser Notizen stammen aus dem Jahre 1901. Im Nachlaß befindet sich ferner ein Blatt, datiert vom 25. Juli 1915 – also zwei Monate nach dem Beginn der ersten Niederschrift –, mit einem Plan der Autobiographie in sieben Büchern, die weiter führen sollten als das vorliegende Fragment, nämlich bis zum Jahre 1900. Abgesehen von den wenigen auf spätere Jahre bezüglichen Notizen existieren jedoch keinerlei Ansätze oder Entwürfe zu einer Fortsetzung des hier veröffentlichten Manuskripts.

Die Autobiographie sollte den Titel »Leben und Nachklang – Werk und Widerhall« führen. Diesen Titel trägt sowohl die handschriftliche Fassung wie auch das spätere Diktat. Da das hier veröffentlichte Fragment nur bis zum Jahre 1889 führt, also zu einer Zeit endet, da Arthur Schnitzler kaum begonnen hatte, als Autor in Erscheinung zu treten, und man daher noch nicht von einem »Werk« und noch weniger von dessen »Widerhall« sprechen kann, mußte dieser Titel durch einen anderen ersetzt werden. Abgesehen von der Hinzufügung dieses Titels, »Jugend in Wien«, wurde am Originaltext nichts geändert, noch wurden an irgendeiner Stelle Kürzungen vorgenommen. Die einzigen Zusätze, zu denen sich die Herausgeber entschlossen, bestehen erstens in der detaillierten Inhaltsübersicht am Schluß (die auf einem gleichfalls im Nachlaß befindlichen Entwurf Arthur Schnitzlers beruht), zweitens in der Datierung des jeweiligen Zeitabschnittes am Beginn jedes Buches. Falsche Schreibungen von Namen wurden stillschweigend berichtigt. Namen, die nur durch Initialen bezeichnet waren, wurden ausgeschrieben, wo immer sie mit Bestimmtheit – häufig unter Zuhilfenahme anderer autobiographischer Aufzeichnungen des Autors, vor allem seiner Tagebücher – festgestellt werden konnten. Die Orthographie wurde, mit wenigen für Arthur Schnitzler charakteristischen Ausnahmen, der modernen Schreibweise angepaßt.

Einige Abschnitte aus dem Fragment wurden in der »Neuen Zürcher Zeitung« vom 9. Januar 1966 (Beilage »Literatur und Kunst«) sowie in der Zeitschrift »Literatur und Kritik«, Nr. 12, März 1967 (Otto Müller Verlag, Salzburg), veröffentlicht. Die im Anhang abgedruckten Notizen erschienen zuerst im Fischer Almanach 80 (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1966).

Die im Text erwähnten Frühwerke befinden sich im Nachlaß. Bei den wenigen Arbeiten, die später im Druck erschienen, wurde in den Anmerkungen auf die im S. Fischer Verlag erschienene Gesamtausgabe der Werke Arthur Schnitzlers – »Die Erzählenden Schriften« (1961, zwei Bände), »Die Dramatischen Werke« (1962, zwei Bände) und »Aphorismen und Betrachtungen« (1967) – verwiesen. Die Anmerkungen wurden auf ein Minimum beschränkt. Das Bildmaterial stammt größtenteils aus dem Archiv Heinrich Schnitzlers, mit Ausnahme der Photographie des Geburtshauses sowie jener des Hotels »Thalhof«, die sich im Besitz des Historischen Museums der Stadt Wien befinden.

Für wertvolle Hilfe und für Hinweise aller Art sind die Herausgeber Herrn Universitätsprofessor Dr. Heinrich Benedikt, Herrn Archivrat Dr. Felix Czeike, Herrn Oberarchivrat Professor Dr. Hanns Jäger-Sunstenau, Herrn Hofrat Dr. Erwin Schmidt, Herrn Museums-Oberrat Dr. Heinz Schöny und Herrn Oberbibliotheksrat Dr. Ferdinand Wernigg zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

Erstes Buch

Mai 1862 bis Mai 1875

Zu Wien in der Praterstraße, damals Jägerzeile geheißen, im dritten Stockwerk des an das Hotel Europe grenzenden Hauses kam ich am 15. Mai 1862 zur Welt; und wenige Stunden später, mein Vater hat es mir oft erzählt, lag ich für eine Weile auf seinem Schreibtisch. Ob mir diesen für einen Säugling immerhin ungewöhnlichen Aufenthalt die Hebamme oder mein Vater selbst zugewiesen hatte, weiß ich nicht mehr; – jedenfalls gab die Tatsache ihm immer wieder Anlaß zu einer naheliegenden scherzhaften Prophezeiung meiner schriftstellerischen Laufbahn, – eine Prophezeiung übrigens, deren Erfüllung er nur in bescheidenem Ausmaße und keineswegs in ungeteilter Freude erleben sollte.

Die Familie meines Vaters war in Groß-Kanizsa, einer ungarischen Mittelstadt, zu Hause, soll ursprünglich Zimmermann geheißen und erst zu Lebzeiten meines Großvaters den Namen Schnitzler angenommen oder ihn von einer hohen Behörde zugewiesen erhalten haben. Meine Großmutter, Rosalie, war die Tochter eines gewissen David Klein aus Puszta Kovacsi im Zalaer Komitat und seiner Gattin Marie, geborener Rechnitz. Weiter vermag ich meine Abstammung väterlicherseits nicht zu verfolgen.

Mein Großvater, Tischler wie angeblich auch seine nächsten Vorfahren, befand sich mit den Seinen zeitlebens in beschränkten, ja dürftigen Verhältnissen, und am Schluß eines Briefes, den mein Vater wenige Tage nach meiner Geburt an ihn gerichtet hatte, war der Wunsch zu lesen, daß »der Enkel dem Großvater das Glück bringen möge, das ihm bisher so unbarmherzig den Rücken gekehrt habe«. Er soll des Lesens und des Schreibens unkundig, in seinem Handwerk aber beinahe ein Künstler gewesen sein; ob er es war oder mein Vater, der als Knabe für durchziehende Komödianten Theaterzettel in den Häusern austrug, ist mir nicht erinnerlich; was mir jedoch mein Vater in kindlicher Pietät verschwieg und ich erst lange nach seinem Tod aus dem Mund eines entfernten Verwandten erfuhr, ist der Umstand, daß mein Großvater Quartaltrinker war, welche, bei Juden im allgemeinen so selten vorkommende Anlage an den stets zerrütteten Vermögensverhältnissen der Familie wahrscheinlich die Hauptschuld trug. Im rüstigen Mannesalter 1864, raffte ihn eine Lungenentzündung dahin, wenige Stunden nachdem er klagend ausgerufen: »So soll ich wirklich sterben, ohne meinen Enkel ein einziges Mal gesehen zu haben?«

Arthur Schnitzler mit seinen Eltern, 1862

Das Geburtshaus in Wien II, Praterstraße 16

Meine Großmutter hielt sich, zur Witwe geworden, manchmal für ein paar Tage oder Wochen bei uns im Hause auf; ich erinnere mich ihrer als einer hageren, häßlichen, in grauen Lüster gekleideten Frau, über deren krankhaften Geiz man sich nach ihrer Abreise ehrfurchtslose Bemerkungen erlaubte und von der ich einmal eine silberne (selbstverständlich von meinem Vater bezahlte) Taschenuhr zum Geschenk erhielt. Am Morgen, da, wenige Jahre nach dem Tode des Gatten die Nachricht von ihrem Hinscheiden bei uns eingetroffen war, sah ich meinen Vater, den Kopf in die Hände gestützt, in Tränen am Schreibtisch sitzen, was auf mich, der ich ihn vorher niemals hatte weinen sehen, sonderbar, aber eigentlich nicht erschütternd wirkte.

Von den zwei Schwestern meines Vaters starb die ältere, Charlotte, ziemlich jung, gleich ihrem Manne Bodorfy, an einem Lungenleiden. Ihre vier Töchter, alle verheiratet, und nicht gleichmäßig vom Schicksal begünstigt, leben in Budapest, ebenso meines Vaters jüngere Schwester, Johanna, die Witwe eines vom Glück wenig begünstigten Kaufmannes, den man wohl etliche Male vor den Gerichten, aber am Ende doch nicht vor dem Bankerott zu bewahren vermochte. Ist ihr heute ein behagliches Alter beschieden, so hat sie das nicht nur ihrem egoistisch-heiteren Wesen, sondern ganz besonders der Zärtlichkeit ihres geschäfts- und lebenstüchtigen Sohnes zu danken.

Dr. Philipp Markbreiter Arthur Schnitzlers Großvater mütterlicherseits

Ich selbst bin ein einziges Mal, als fünf- oder sechsjähriger Knabe, für wenige Tage in die Heimatstadt meines Vaters gekommen; – ein Hof mit Hühnern, ein Bretterzaun, in dessen nächster Nähe die Eisenbahn vorbeilief, der in der Ferne verhallende Pfiff einer Lokomotive, das ist alles, was mir von jenem kurzen Aufenthalt im Gedächtnis verblieben ist. Seit wann meine Voreltern in Groß-Kanizsa, seit wann sie sich in Ungarn ansässig gemacht haben, in welchen Gegenden sie vorher umhergewandert und wo sie überall für kürzere oder längere Dauer heimisch gewesen sind, nachdem sie, wie wohl anzunehmen ist, vor zweitausend Jahren ihre Urheimat Palästina verlassen hatten, das alles ist mir vollkommen unbekannt. Sicher ist nur, daß mich weder Sehnsucht noch Heimweh jemals wieder nach Groß-Kanizsa gelockt haben; und wäre ich je zu längerem oder gar dauerndem Aufenthalt nach der Stadt verschlagen worden, in der meine Großeltern gelebt haben und in der mein Vater zur Welt kam, ich hätte mich dort gewiß wie ein Fremder, wenn nicht gar wie ein Verbannter fühlen müssen. So läge die Versuchung nahe, sich schon hier mit der fragwürdigen Auffassung auseinanderzusetzen, nach der jemand, der in einem bestimmten Land geboren, dort aufgewachsen, dort dauernd tätig ist, ein anderes Land – nicht etwa eines, in dem vor Jahrzehnten seine Eltern und Großeltern, sondern eines, wo seine Ururahnen vor Jahrtausenden zu Hause waren – nicht allein aus politischen, sozialen, ökonomischen Gründen (worüber sich immerhin diskutieren ließe), sondern auch gefühlsmäßig als seine eigentliche Heimat zu betrachten habe; – doch es erschiene verfrüht, wollte ich schon hier bei einem Problem verweilen, das in der damaligen liberalen oder liberalisierenden Epoche zwar in einigen Köpfen gewiß vorhanden war, aber größere praktische Bedeutung noch nicht gewonnen hatte.

Reichere und lebendigere Beziehungen als zur väterlichen Familie entwickelten sich naturgemäß zu den in Wien seßhaften Anverwandten meiner Mutter. Ihr Vater, Philipp Markbreiter, Sohn oder Enkel eines Wiener Hofjuweliers, Doktor der Medizin und Philosophie, war in früheren Jahren ein sehr gesuchter praktischer Arzt gewesen, überdies in seinen Mußestunden vortrefflicher Pianist, und er hätte es nach Bildung und Begabung in jeder Hinsicht weiter bringen oder sich zum mindesten auf gebührender Höhe halten können, wäre er nicht der Leidenschaft des Spiels von Jahr zu Jahr rettungsloser anheimgefallen. Von einer gewissen, jedenfalls ziemlich frühen Epoche seines Lebens an vergeudete er alles, was er besaß und erwarb, in der kleinen Lotterie oder in Börsenspekulationen. Stets in Geldverlegenheiten, oder wenigstens auf der Suche nach neuen Spieleinsätzen, scheute er auch nicht davor zurück, sich die eben nötigen Summen auf minder gewöhnlichem Wege zu verschaffen; so entlieh er zum Beispiel von dem Gatten seiner ältesten Tochter sofort nach der Hochzeit die eben erst bezahlte Mitgift zur Begleichung einer dringenden Schuld und fand niemals wieder Gelegenheit, die verhältnismäßig geringe Summe – es handelte sich um sechstausend Gulden – zurückzuerstatten. Schon hoch in den Siebzig und von schwankender Gesundheit pflegte er allwinterlich nach Monte Carlo zu fahren; und regelmäßig war man genötigt, ihm das Geld zur Rückreise – und zwar meistens öfter als einmal – nachzusenden, da er seine gesamte Barschaft immer wieder am Roulettetisch verloren hatte. Daheim spielte er mit Gattin, Töchtern und anderen Verwandten verschiedene Hazardspiele zu niedrigen Sätzen, am liebsten »Angehen«, später auch Poker, und versuchte dabei in ganz kindischer Weise durch Zurückbehalten und Verstecken von Karten unter der Tischplatte, auf den Knien, im Rockärmel, sein Glück zu verbessern, was man dem alten Mann um so nachsichtiger hingehen ließ, als eine Erkrankung des Handgelenkes ihm besonders geschickte Heimlichkeiten gar nicht erlaubte und er, wenn der lächerliche Betrug nicht geglückt war, zornig aufzustehen und nach wenigen Minuten, als wäre nichts geschehen, sich wieder an den Spieltisch zu setzen pflegte. Im ganzen habe ich seine Erscheinung als die eines meist unruhig verdrossenen, aber keineswegs unbedeutenden oder gar unvornehmen alten Mannes im Gedächtnis bewahrt. In guten Stunden stand ihm nicht nur bis in die allerletzte Lebenszeit eine gewisse weltmännische Liebenswürdigkeit, sondern auch eine überraschende Schärfe und Beweglichkeit des Geistes zu Gebote, wie er auch noch in seinen spätesten Jahren römische und griechische Klassiker auswendig zu rezitieren pflegte. Was mir an ihm ernstlich mißfiel, war eigentlich nur das mürrische Wesen, das er seiner einzigen lebenden Schwester gegenüber an den Tag legte, einem mittellosen, schwerhörigen und halb blinden alten Fräulein, dessen unverschuldete, mit Würde und Geduld getragene Gebrechen und kümmerliches Altjungfernlos er das bedauernswerte Wesen in einer mir unbegreiflichen Weise, wie ein an ihm verübtes Unrecht, durch üble Laune gewissermaßen entgelten ließ. Von ihren Neffen und Nichten aber, denen sie früher Unterricht im Klavierspiel und in fremden Sprachen erteilt hatte, wurde die »Tante Marie« mit herzlicher Dankbarkeit verehrt, auch die nachwachsende Generation hing mit Liebe an dem gütigen, stillen Geschöpf, und so geschah es oft, daß wir Kinder sie mit der Mama auch im Sommer auf dem Lande besuchten, meist in Mödling, wohin sie sich später gänzlich zurückzog und wo wir jederzeit gewiß sein konnten, sie in einer beschränkten, aber nett gehaltenen Häuslichkeit, in Gesellschaft eines Kanarienvogels, mit ihrer Starbrille über einen Leihbibliotheksband gebeugt, am Fenster anzutreffen. Bei ihr begegneten wir zuweilen auch zwei anderen zur Familie gehörigen alten Jungfern, die, sehr lang und hager die eine, die andere klein und verwachsen, schlechtweg »die Cousinen« genannt wurden, und die ich mir, da die eine nie ohne die andere auftrat, als voneinander getrennte Einzelgestalten überhaupt niemals vorzustellen versuchte.

Meine Großmutter, in dem deutsch-ungarischen Städtchen Güns, nahe der niederösterreichischen Grenze, geboren, entstammte der ansehnlichen Familie Schey, die sich bis auf einen Ahnen namens Israel zurückverfolgen läßt, dessen Sohn Lipmann im Jahre 1776 starb. Dieses Lipmann Urenkel, Markus, verehelicht mit Sossel Strauß, war mein Urgroßvater, und seiner vermag ich mich noch heute als eines gelähmten, im Krankenstuhl sitzenden, auch der Sprache nicht mehr mächtigen Greises deutlich zu entsinnen. Er starb 1869, sein Bruder Josef war ihm 1849 vorangegangen, der jüngere, Philipp, als der erste baronisierte Schey, lebte bis zum Jahre 1880. Ihn sehe ich noch vor mir als einen hochgewachsenen, aufrecht behäbigen, spöttisch lächelnden, glattrasierten, mit altmodischer Vornehmheit gekleideten Mann in einem geräumigen, fast prächtigen Zimmer seiner Praterstraßenwohnung, deren bis zum Fußboden reichende Fenster durch vergoldete Gitterstäbe gegen die balkonartigen Vorsprünge gesichert waren; und es wird mir schwer, im inneren Bild seine imposante und etwas einschüchternde Erscheinung und die des alten geheimrätlichen Goethe auseinanderzuhalten.

Die Wohlhabenheit der Familie Schey reicht weit zurück; im Beginn des vorigen (19.) Jahrhunderts wächst sie durch Tätigkeit und höchst geschickte Geldgebarung im Verkehr mit verschuldeten ungarischen Adeligen zu Reichtum an; eine teilweise Übersiedelung in die Großstadt erfolgt, das Geschlecht verzweigt sich weiter, verschwägert sich vielfach in oft vorteilhafter Weise; Bankiers, Offiziere, Gelehrte, Landwirte gehen aus ihm hervor; auch an Originalen fehlt es nicht, in denen der Typus des jüdischen Patriarchen und des Aristokraten, des Agenten und des Kavaliers sich eigenartig vermischen; manche der jüngeren und jüngsten Sprosse unterscheiden sich von den Abkömmlingen altadeliger Geschlechter höchstens durch ein Mehr an Witz und die rasseneigentümliche Neigung zur Selbstironie; auch unter den Frauen und Mädchen – neben solchen, die in Aussehen und Gehaben ihren Ursprung nicht verleugnen wollen oder können – erscheint das Sportfräulein und die Modedame; und es versteht sich von selbst, daß in den Regionen, an denen ich hier, den Jahrzehnten vorauseilend, flüchtig vorüberstreife, der Snobismus, die Weltkrankheit unserer Epoche, ausnehmend günstige Entwicklungsbedingungen vorfinden mußte.

Meine Großmutter Amalia Markbreiter kam noch aus einer anderen, stilleren und einfältigeren Zeit. Sie war eine durchaus bürgerlich erzogene, einfach kluge und tüchtige Hausfrau, ihrem etwas problematischen Ehegemahl die ergebenste und geduldigste Gattin, ihren zahlreichen Kindern eine liebevolle und geliebte Mutter. Aus meinen Kinderjahren erinnere ich mich kaum eines Tages, an dem sich nicht meine Mutter, gleichwie auch die anderen, später verehelichten Töchter, öfters auch Söhne, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter in den Abendstunden zu kürzerem oder längerem Verweilen bei ihr eingefunden hätten. Während die Erwachsenen kamen, gingen, plauderten, sich an einem harmlosen Hazard vergnügten, unterhielten sich die Kinder in ihrer Weise mit Lektüre und Spielen aller Art. Diese Abende im großmütterlichen Heim fließen für mich alle gewissermaßen ineinander; nur einige heben sich heller und festlicher heraus. So vor allem der eine im Jahr, an dem der Versöhnungstag zur Neige ging und man sehnsüchtig nach dem Abendstern ausblickte, dessen Erschimmern am Horizont den Beschluß des Buß- und Fasttages verkündete. Da stand in der Mitte des Zimmers der gedeckte Tisch mit köstlichem, rituell zubereitetem Backwerk reich beladen, »Boles« und Pfefferbretzeln, Mohn- und Nußkindeln, – woran sich auch diejenigen erlaben durften, die nicht seit vierundzwanzig Stunden gefastet hatten, also die Kinder und die freigeistigeren männlichen Familienmitglieder; und – mußte man nicht schon bei dieser Gelegenheit an der göttlichen Gerechtigkeit irre werden – gerade die durften nach Herzenslust prassen, ohne die lästige Vorsicht, die den frommen Fastern dringend angeraten war. Übrigens glaube ich, daß die Frömmste, ja vielleicht die einzig wirklich Fromme in der Gesellschaft, die gute Großmama war, die wohl auch den größten Teil des Tags im Tempel betend verbracht hatte; ihre Kinder und Kindeskinder, wenn und solange sie es überhaupt taten, feierten den Bußtag hauptsächlich ihr zuliebe und nach ihrem Tode nur aus Pietät weiter. Doch war auch für meine Großmutter das Fasten am Versöhnungstag neben dem österlichen Essen ungesäuerter Brote (die übrigens in den Kaffee gebrockt vorzüglich mundeten) die einzige rituelle Übung, an der sie mit Strenge, aber nur mit Strenge gegen sich selbst, festhielt. Schon die Feier des Laubhüttenfestes oder gar eine Heiligung des Sabbats fand im großelterlichen Hause nicht statt; und in den folgenden Generationen trat – bei allem, oft trotzigen Betonen der Stammeszugehörigkeit – gegenüber dem Geist jüdischer Religion eher Gleichgültigkeit, ihren äußeren Formen gegenüber Widerstand, wenn nicht gar spöttisches Verhalten zutage.

In den sechziger Jahren wohnten meine Großeltern im Carltheatergebäude, so daß meine theatralischen Erlebnisse schon aus diesem äußeren Grunde zu einer besonders frühen Epoche anheben. Das erste, das ich zu berichten habe, wäre allerdings sehr bedingt als ein eigentlich theatralisches zu bezeichnen. Es bestand nämlich darin, daß ich als zwei- oder dreijähriges Kind aus einem Fenster der großelterlichen Wohnung einen Operngucker auf die Straße hinunterwarf. Doch wurde es mir später im engeren Familienkreise so oft als ein symbolisches oder zum mindesten vorbedeutendes wiedererzählt, daß ich selbst nahe daran war, es recht unlogischerweise als ein solches aufzufassen. Meine erste persönliche Erinnerung auf theatralischem Gebiete aber ist die an einen Schauspieler in Altwiener Tracht, den ich unter dem Glasdach, auf das ich von dem Hoffenster der großelterlichen Wohnung hinunterblickte, von den Garderoberäumen aus, mit einer Tragbutte auf dem Rücken, zur Bühne hinwandeln sah. Diese Figur wieder fließt für mich zusammen mit einer andern, die in ähnlichem Kostüm auf den Vorhang des Theaters an der Wien gemalt ist und den berühmten Komiker Scholz vorstellen soll, dessen Urbild also, wenn er damals überhaupt noch am Leben war, durch jenen Garderobengang an meinem Kinderaug geisterhaft vorübergeschwebt sein mag. Es war wohl auch das Carltheater, in dem ich zuerst einer Vorstellung beiwohnen durfte; und eine der ersten, wenn nicht die allererste, ist die Offenbach’sche Operette »Orpheus in der Unterwelt« gewesen. An diese fröhliche, doch so gut wie erloschene Erinnerung knüpft sich eine andere, etwas peinlichere, wahrscheinlich darum um soviel deutlichere an, die Erinnerung an meinen ersten ausgesprochenen Mißerfolg. Der berühmte Komiker Knaack hatte in jener Vorstellung den Styx gespielt, und ich, einer früh erwachten Neigung folgend, versuchte öfters, ihn in Sprache und Gebärde zu kopieren, womit ich in meiner allernächsten Verwandt- und Bekanntschaft großen Beifall zu erzielen pflegte. Dadurch ermutigt, unternahm ich es einmal, mit dem undisziplinierten Ehrgeiz meiner sechs oder sieben Jahre, das Couplet »Als ich noch Prinz war von Arkadien« ganz in Knaack’scher Manier, mit einem Kehrbesen manövrierend, im Beisein einer mir völlig unbekannten Dame vorzutragen, die eben bei meiner Mama zu Besuch anwesend war. Noch heute ist mir der ungerührte, kalte, geradezu vernichtende Blick gegenwärtig, mit dem mich die Dame nach geendeter Produktion von oben herab maß; und von allen verdienten und unverdienten Abfällen, die ich seitdem erlebt habe, ist mir dieser erste vielleicht am unauslöschlichsten eingeprägt geblieben.

Die Leopoldstadt war zu jener Zeit noch ein vornehmes und angesehenes Viertel, und insbesondere ihre Hauptstraße, in der auch das Carltheater stand, wußte etwas von ihrem Glanz auch über die spärlichen Stunden hinaus zu bewahren, da in Equipagen und Fiakern die große, die elegante, die leichtlebige Welt von den Pferderennen oder von Blumenfesten aus der »Hauptallee« zurückgesaust kam. Gar oft genoß ich in meinen Kinderjahren dieses prächtigen Anblicks von der Wohnung der Großeltern aus; auch später noch, als sie bald aus dem Carltheatergebäude in ein Haus der Circusgasse übersiedelt waren, von dessen vorderen Fenstern man gleichfalls auf die Praterstraße herabsah. Die meisten anderen Verwandten wohnten ganz in der Nähe, im gleichen Bezirk; nur meine Eltern hatten die Wohnung in der Praterstraße bald verlassen und eine neue auf der Schottenbastei bezogen, die übrigens schon damals keine Bastei war, sondern eine Straße wie andere auch.

Aus dieser Zeit, also etwa aus meinem vierten oder fünften Lebensjahr, erinnere ich mich als meines ersten Spielgenossen eines kleinen Grafen Kalman, dessen Vater ein Patient des meinen war. Ich wüßte gewiß nicht mehr, mit welchen Spielen wir zwei kleine Buben uns damals unterhalten haben, wenn mir nicht eine wunderliche Frage, die ich einmal an mein Kinderfräulein stellte, offenbar um ihrer bald erkannten besonderen Unsinnigkeit willen, im Gedächtnis verblieben wäre. Wir hatten unsere hölzernen Soldaten auf dem weißen Kindertischchen in Schlachtordnung aufgestellt, als mir plötzlich einfiel, mich bei dem Fräulein zu erkundigen, welches denn eigentlich die Feinde seien, – die mit den grünen oder die mit den roten Aufschlägen? Das Fräulein gab die Frage mit gleicher Ernsthaftigkeit an die Kalman’sche Bonne weiter, die mit größter Bestimmtheit die Roten als die Feinde bezeichnete, worauf ich beruhigt mich entschloß, ob als Freund oder Feind weiß ich nicht mehr, den Kampf aufzunehmen.

Die der Schottenbastei zunächst gelegene grüne Anlage war das sogenannte Paradeis- oder Paradiesgartel, das mir in meiner Erinnerung kaum wie ein wirklicher Garten, sondern eher wie ein bläßliches Aquarell erscheint. Vor mir sehe ich einen grünen Rasen mit Blumenbeeten, zierliche Tische und Stühle vor einem länglichen, weißen Gebäude mit hohen Fenstern; zu Füßen eines weiblichen Wesens, das rechterseits auf einer Bank sitzt, spielt ein Kind in hellem Kleidchen; und irgendwo leuchtet ein roter Sonnenschirm. – Bin ich selbst dieses Kind? Ist das weibliche Wesen meine Bonne? Meine Mutter? Fließt, wie es so oft geschieht, Erinnerung an Erlebtes, an Mitgeteiltes, an ein irgendwo gesehenes Aquarell in ein Bild zusammen? Ich weiß es nicht. Das wirkliche Paradeisgartel verschwand jedenfalls schon in den letzten sechziger Jahren aus der Welt, ebenso wie die Löwelbastei, auf der es so manches Jahr geblüht hatte. An der gleichen Stelle ungefähr steht heute das Burgtheater.

Etwa um 1868 übersiedelten wir in die Giselastraße elf, in dasselbe Haus, sogar, irre ich nicht, in die gleichen Zimmer, von denen ich einige im Beginn der neunziger Jahre als junger Arzt wieder bewohnen sollte. In dieser Wohnung war es, wo ich des Morgens für mich und meinen um drei Jahre jüngeren Bruder zwei Fußschemel zum Wettrutschen bereitzustellen pflegte, dort, wo ich in einer Nacht vom Fenster aus die Flammen aus dem nahegelegenen Musikvereinsgebäude herausschlagen sah; dort auch, wo ich, wohlgekämmt und hübsch angezogen, mich im Wartezimmer bisweilen mit den Patienten meines Vaters unterhalten durfte. Als gleichaltriger Gespielen aus dieser Zeit erinnere ich mich der beiden Söhne des vertriebenen rumänischen Fürsten Couza, der zu den Patienten meines Vaters gehörte, und mir ist, als wäre ich dort auch mit dem um ein wenig älteren Milan Obrenović, dem späteren König von Serbien, zusammengetroffen, der damals mit seiner Mutter in der Döblinger Hauptstraße ein Landhaus, dem des Fürsten Couza gegenüber, bewohnte. Einmal, an einem späten Nachmittag, als ich lesend am Fenster saß, wie ich das zugleich zum Mißvergnügen und zum Stolz meiner Eltern oft bis tief in die Abendstunden zu tun pflegte, kam ein Wagen voll der prächtigsten Spielsachen für mich und meinen jüngeren Bruder angefahren; ein Fürstlich Couza’sches Geschenk und als um so fürstlicher zu begrüßen, da weder Weihnacht noch Ostern noch irgendein Geburtsfest Anlaß dazu bot. Das Hübscheste war ein liliputanischer Garten mit braunen Holzstämmchen, grünen Papierblättern, bunten Beeten und Rasenflächen, doch weder damit noch mit dem Inhalt der übrigen Schachteln beschäftigte ich mich lebhafter, sobald nur die erste Neugier gestillt war, wie mir überhaupt Kinderspielzeug, auch in diesen frühen Jahren, im allgemeinen kein sonderliches Interesse abzugewinnen pflegte. Zwar fehlte auch das Puppentheater in unserer Kinderstube nicht, doch glaube ich nicht, trotz gelegentlicher Versuche, als Dichter, Sprecher, Figurenschieber, durch Erfindungsgabe oder andere puppenspielerische Talente mich irgendwie ausgezeichnet zu haben. Weit größeres Vergnügen gewährte mir das eigentliche, das lebendige Theaterspielen, das bald im Familienkreis mit Vettern und Basen, bald auswärts mit anderen kleinen Freunden und Freundinnen, vor allem mit den Kindern des berühmten Schauspielers Sonnenthal und denen eines Galanteriewarenhändlers von Rosenberg, eifrigst und immer aus dem Stegreif betrieben wurde. Ich war es meistens, der beiläufig den Gang der Handlung entwarf, worauf Rede und Gegenrede dahinflossen, wie der Genius des Augenblicks sie den einzelnen eingab. Ernsthafte oder gar ausdauernde Zuschauer wohnten diesen Aufführungen kaum jemals bei, und gerne ließen wir uns an der Freude des Spiels und am gegenseitigen Beifall genügen. Für die kleinen Verliebtheiten und Eifersüchteleien, wie sie in solcher Atmosphäre leicht gedeihen, waren wir noch nicht erwachsen genug; nur eines Abends erinnere ich mich, an dem eine kleine Kollegin, nachdem ich mich von den männlichen Schauspielerkameraden mit kindlich-freundschaftlichen Umarmungen verabschiedet, mir an die Wohnungstüre nacheilte und sich mit den zögernden Worten an mich wandte: »Gib mir auch einen Kuß«, welchem Wunsch ich mit von der Erregung des Spiels noch geröteten Wangen, nicht ganz ohne Selbstgefühl, Folge leistete. Was wir in jenen Stegreifspielereien zu agieren pflegten, war mehr zauberisch-märchenhafter und abenteuerlich-indianischer als klassischer oder romantischer Natur, obzwar gerade zu jener Zeit nicht nur meine persönlichen dichterischen Bestrebungen, sondern auch ein allgemeiner literarischer Bildungstrieb sich deutlich anzukündigen begannen. Entschiedene Anregungen verdankte ich hier einer neuen Erzieherin, die um das Jahr 70 in unser Haus eingetreten war, wo nunmehr drei Kinder, ich, mein Bruder Julius, 1865, meine Schwester Gisela, 1867 geboren, ihrer Obhut anvertraut waren. Ein Knabe, Emil, ein Jahr nach mir zur Welt gekommen, hatte sie schon nach wenigen Monaten wieder verlassen. Diese Erzieherin, eine junge Norddeutsche, Bertha Lehmann mit Namen, blaß, schlank, blond, gutmütig und ohne besonderen Liebreiz, war es, die mich dazu veranlaßte, den größten Teil meines Taschengeldes für die kleinen gelbroten Büchelchen der eben erst neugegründeten Reclam’schen Universalbibliothek zu verwenden. Mein Vater war von der Entdeckung, daß der neunjährige Bub »Die Räuber« und »Fiesko« las, zwar wenig erbaut, doch war seine Mißbilligung durch kaum verhehlten Stolz erheblich gemildert. Nun weiß ich heute freilich nicht mehr, ob jene klassischen Meisterwerke, denen bald die »Jungfrau von Orleans«, »Braut von Messina«, »Emilia Galotti« und viele andere, auch Shakespeare’sche Dramen sich zugesellten, schon damals wirklich den tiefen Eindruck auf mich ausübten, den zu erleben ich mir einbildete, oder ob mein kindliches Entzücken sich nicht vielmehr an dem meiner Erzieherin entzündete. Mag ihre Begeisterung vielleicht auch nicht ganz ursprünglich gewesen sein, sicher ist, daß meine Anteilnahme an Poesie und Theater nicht nur durch den persönlichen Einfluß des Fräulein Bertha Lehmann, sondern auch durch mein Bekanntwerden mit ihrer Familie lebhaft gefördert wurde, wo mir solche Kunstinteressen und Bestrebungen ins Praktische gewandt zum erstenmal deutlich vor Augen traten. Die Eltern Lehmann, vor Jahren aus Berlin eingewandert, einfache Leute, ich weiß nicht, welchen Gewerbes, wohnten mit drei erwachsenen Kindern ziemlich ärmlich im Freihaus auf der Wieden. Vom alten Lehmann ist mir noch seine norddeutsche Aussprache, seine Ähnlichkeit mit Heinrich Laube und das spöttische Lächeln in Erinnerung, das um seinen Mund spielte, als ich auf die Frage, wer der größte Arzt nach Oppolzer sei, die mir daheim halb im Scherz beigebrachte Antwort erteilte: der Papa. Die jüngere Tochter war am Burgtheater zweite Liebhaberin, der ältere Bruder ebendort als Statist in Stellung; merkwürdiger war mir der jüngere, in dem ich einen Dichter zum erstenmal nicht nur ganz in der Nähe kennenlernte, sondern auch bei seiner Arbeit zu beobachten Gelegenheit hatte, indem ich Zeuge sein durfte, wie er in der Küche mit der zierlichsten Schrift auf große Bogen Kanzleipapier mit einem Nudelbrett als Unterlage ein Drama niederschrieb und die Namen der sprechenden Personen, worunter eine Gräfin, mit Hilfe eines Lineals aufs sorgfältigste unterstrich. Ob es für mich einer solchen Anregung überhaupt noch bedurfte, ja, ob ich meinen eigenen ersten dramatischen Versuch nicht schon vorher gewagt hatte, ist mir nicht mehr erinnerlich; sicher weiß ich nur, daß er, obwohl auf fünf Akte und ein Vorspiel angelegt, über dieses Vorspiel und das Personenverzeichnis nie hinausgelangt ist. Mein Stück sollte den Titel führen: »Aristokrat und Demokrat«, und als Personen traten auf: »der Fürst«, »die Fürstin«, »der Graf«, »die Gräfin«, »der Baron«, »die Baronin« sowie ein bürgerlicher »Jüngling«, der sich schlechthin Robert nannte und den Prolog mit einem fulminant revolutionären Satz wirkungsvoll zu beschließen hatte, während dem gesamten Adel durchaus im Sinne der Lehmannschen Familienanschauungen, die noch lange Zeit in mir nachwirkten, höchst mesquine Rollen zugedacht waren. Niedergeschrieben hatte ich mein Vorspiel in ein kleines, in rotes Leder gebundenes Notizbuch, ohne daß übrigens die Farbe mit der Tendenz etwas zu tun gehabt hätte; vielmehr liebte ich es, mir derartige kleine Büchlein vielfach und in den verschiedensten Farben anzuschaffen. Stets aber betrat ich die Papierhandlung mit einem knappen Vorbericht über meine augenblickliche Finanzlage, also etwa: »Ich habe zwanzig Kreuzer bei mir«, und nicht im Traum kam mir der Gedanke, daß man das Geschäft auch mit einem Rest an Barvermögen verlassen durfte. Vielleicht stand der Vollendung meines ersten Theaterstücks nur die Beschränktheit meiner Mittel entgegen, denn erst viel später kam ich auf den Einfall, mir statt der kostspieligen Notizbücher wohlfeileres Schreibpapier anzuschaffen.

Aber nicht nur mein Interesse für klassische Dichtung und für soziale Fragen, sondern auch, freilich nur zufällig, für das weit geheimnisvollere Gebiet menschlicher Herzensangelegenheiten wurde durch Fräulein Bertha Lehmann angeregt und gefördert. So gedenke ich vor allem eines blondbärtigen, im gleichen Hause mit uns wohnhaften oder angestellten jungen Mannes, mit dem auf der Stiege kürzere und längere Unterhaltungen stattfanden, wie sie der Wiener Dialekt als »Standerin« zu bezeichnen pflegt; – und eines von diesem Herrn stammenden Briefes, den Fräulein Lehmann im Kinderzimmer, während sie mich schlafend wähnte, unserer Hausnäherin stolz und ergriffen vorlas. Insbesondere die wohlgesetzte Phrase: »Sie werden meine Worte nicht auf die Waagschale legen«, verfehlte nicht ihren Eindruck auf mein erwachendes Stilgefühl, was mich jedoch nicht abhielt, am nächsten Morgen meine Erzieherin durch eine plötzliche hämische Zitierung jenes Satzes in Verlegenheit zu bringen.

Eine ernstere und folgenschwerere Beziehung entwickelte sich zwischen Fräulein Lehmann und einem Infanterieleutnant; ich sehe ihn noch vor mir – schlank und jung, die Bluse halb geöffnet, ohne Halsbinde, wie er uns an seiner Wohnungstüre empfängt, während hinter ihm, in einem von sommerlich herabgelassenen Vorhängen etwas verdunkelten Zimmer, eine schlichte alte Frau, seine Mutter, an einer Kommode lehnend, die Geliebte des Sohnes und ihren kleinen Zögling mit freundlichem Lächeln begrüßt. Hier, in einem bescheidenen Zinshaus der Hernalser Hauptstraße, war es, wo Wiener Vorstadtluft, ja gewissermaßen Wiener Volksstücksatmosphäre, mich zum erstenmal berührte und, ohne daß ich mir dessen bewußt wurde, sofort gefangennahm. Leider sollte der zarte Liebesroman, über dessen Anfangszeilen mein Knabenblick flüchtig hinstreifte, sich recht unpoetisch-bürgerlich weiterspinnen und höchst realistischkläglich enden. Fräulein Bertha heiratete ihren Leutnant, der darauf seine Charge niederlegte, aber in Zivil sein Fortkommen nicht zu finden wußte. – Armut, Zank, Trunk, Elend, früher Witwenstand; – und wieder Elend, Alkohol und mühselige Arbeit, das war der triviale Inhalt der weiteren Romankapitel, von dem ich nur beiläufige und verspätete Kenntnis erhielt. Viele Jahre hindurch schwand die arme Frau, die in allem ihren Unglück so glücklich war, sich bis ins hohe Alter einen unverwüstlichen Optimismus zu erhalten, beinahe gänzlich aus meinem Gesichtskreis, tauchte dann als ziemlich herabgekommene, manchmal auch ein wenig nach Wein duftende Handarbeiterin oder als bescheidene Almosenwerberin wieder auf, fand später in dem Hause ihrer frühverstorbenen Schwester bei ihrem Neffen, der gleichfalls ein kleiner Burgschauspieler wurde, Häuslichkeit und Unterstützung, und hält heute (1916) noch als Greisin durch gelegentliche Besuche, Übersendung selbstverfertigter Stickereien und durch Briefe, deren gebildeter, häufig überschwänglicher Ton und Stil die klassisch angehauchte Vergangenheit und das rührend dankbare Herz der Verfasserin nie verleugnet, die Verbindung mit mir und wohl auch mit anderen Überlebenden aus jener besseren Zeit aufrecht.

Gleichfalls als eine Art Stegreifkomödie, wie jene früher erwähnten häuslichen Theaterspielereien, wenn auch als eine halb unbewußte, wäre wohl die mehr kindische als kindliche Unterhaltung zu bezeichnen, die an einem köstlichen Sommertag im Thalhof zu Reichenau zwischen mir und Felix Sonnenthal stattfand – dem ältesten Sohn des berühmten Schauspielers, der ein Freund und Patient meines Vaters war. Während die Erwachsenen im Speisesaal schwarzen Kaffee tranken, saßen wir zwei Buben, damals sieben oder acht Jahre alt, im Garten und ließen die Schönheit der freien Landschaft auf uns wirken. Allmälig schauten und redeten wir uns in ein solches Entzücken hinein, daß wir endlich den Entschluß faßten, gemeinsam die Welt – diese ganze schöne Welt im wörtlichen Sinn – zu erobern und mit Reichenau als dem zweifellos herrlichsten Erdenfleck den Anfang zu machen. Zur Durchprüfung unseres immerhin weitausgreifenden Planes sollten, nach meinem einleuchtenden Vorschlag, Teufelsmasken genügen; kämen wir zwei, Felix und ich, in solcher schauerlichen Verkleidung angerückt, dann würde unverzüglich, so erklärte ich kategorisch, »der alte Aberglaube in der Menschheit erwachen«, und unser Sieg in kürzester Zeit vollendet sein. Über die sonstigen Einzelheiten des Unternehmens und darüber, was wir am Ende mit der eroberten Welt beginnen sollten, zerbrach ich mir um so weniger den Kopf, als ich mir schon im Aussprechen jener großartigen Worte sowohl über ihre Phrasenhaftigkeit als auch über die ganze Lächerlichkeit unserer Welteroberungspläne gewiß keiner Täuschung hingab. Jedenfalls aber war es hier in Reichenau, zu Füßen des Schneebergs und der Rax, wo zum erstenmal eine erhabenere Bergnatur sich vor mir öffnete, als ich sie im nahen Umkreis von Wien zu sehen gewohnt war, und wo das Geheimnis der Höhen und Fernen zum erstenmal an meine Seele griff; und dies allein reichte gewiß aus, sie in einen gelinden Rausch zu versetzen, auch ohne daß man ihr noch überdies die ahnungsvolle Voraussicht zuschreiben müßte, daß eben diese Gegend, ja gerade der Thalhof und seine nächste Umgebung, Jahrzehnte später dem herangereiften Jüngling als wundersamer Rahmen für ein geliebtes Frauenbild unendlich viel bedeuten sollte.

Am stärksten wurde meine Neigung zur Theaterspielerei jeder Art, bewußter und unbewußter, durch ziemlich häufigen Theaterbesuch, und dieser wieder durch die vielfachen ärztlichen und freundschaftlichen Beziehungen meines Vaters zur Theaterwelt gefördert. Einer meiner ersten, seltsamsten und nachhaltigsten Eindrücke knüpft sich an eine Vorstellung der Gounodschen »Margarethe« im alten Kärntnertortheater, in der Gustav Walter den Faust und Dr. Schmid den Mephisto sang. Wie hätte ich mich auch nicht wundern sollen, wenn in der Gartenszene des dritten Aktes Faust und Mephisto während einer Gesangspause sich hinter einen Busch zurückzogen und von dort aus zu unserer Loge einen deutlichen Gruß mit Händewinken und Verneigen heraufsandten, um sich dann wieder, mitten auf die Szene tretend, mit Gesang und Spiel Margarethen und Marthen zu gesellen? Doch bei aller Verwunderung hatte ich keineswegs das Gefühl, auf schmerzliche Weise aus einer Illusion gerissen worden zu sein; ja, ich zweifle nicht, daß mir schon damals – wenn auch nicht so klar bewußt wie heute – die Welt der Bühne durchaus nicht eine der Täuschung und des Trugs bedeutete, deren Störung durch ein unvermutetes Eingreifen aus der Sphäre der Realität ich wie eine Beleidigung oder wie das Aufgescheuchtwerden aus einem holden Traum zu empfinden hätte; – sondern daß sich mir eine Welt der Anregungen, der Verkleidungen, der lustigen und traurigen Späße aufgetan hatte, eine Welt des Spiels mit einem Wort, über deren Unwirklichkeit, auch der höchsten Kunstleistung gegenüber, und im Zustand der tiefsten Ergriffenheit bei vernunftbegabten Wesen keinen Augenblick ein Irrtum walten konnte. Ja, dieses kleine Erlebnis mag in all seiner Geringfügigkeit das Seine zu der Entwicklung jenes Grundmotivs vom Ineinanderfließen von Ernst und Spiel, Leben und Komödie, Wahrheit und Lüge beigetragen haben, das mich immer wieder, auch jenseits alles Theaters und aller Theaterei, ja über alle Kunst hinaus, bewegt und beschäftigt hat.

Wenige Jahre darauf trug sich ein verwandter Vorfall im Wiedner Theater zu, als im Zwischenakt einer Strauß’schen Operette der Tenor Szika, in die prächtige Phantasieuniform seiner Rolle gekleidet, uns in unserer Loge einen Besuch abstattete. Auch er wußte sich dieser Begegnung noch zu erinnern, als er mir ein Vierteljahrhundert später auf der Bühne des Frankfurter Schauspielhauses als Musikus Weiring in der »Liebelei«, außerhalb Wiens der erste Darsteller dieser Rolle, entgegentrat.

Daß der Patientenkreis meines Vaters sich zum größten Teil aus Bühnenkünstlern zusammensetzte, war in der Natur des von ihm erwählten Spezialfaches, der Laryngologie, begründet. Das Gymnasialstudium – um gleich hier über seinen Lebens- und Studiengang das Wichtigste einzufügen – hatte er in seiner Heimatstadt begonnen und in Budapest vollendet, wo er auch seine ersten Universitätsjahre absolvierte. Nicht nur der Wunsch, eine andere bedeutendere und deutschsprachige Hochschule zu besuchen, sondern auch eine Herzensgeschichte war die Ursache, daß er Budapest vor Vollendung seiner medizinischen Studien verließ. Er war Hauslehrer bei den Söhnen eines sehr bekannten Buchhändlers, der außer diesen Söhnen zwei schöne, aber leichtsinnige Töchter hatte. Mein Vater verliebte sich in die jüngere, sie ließ sich die Schwärmerei des mittellosen Studiosus gefallen, ohne sie ernst zu nehmen; er warb um sie in aller Form, sie zog ihn hin, ohne ihn aber gänzlich zu entmutigen. Zu dieser Zeit geschah es, daß sie auf einer Tanzunterhaltung, wie sie solche manchmal auch insgeheim zu besuchen pflegte, einen Hauptmann kennenlernte und bald dessen Geliebte wurde. Dem Buchhändler blieb diese Verbindung kein Geheimnis, er wies die Tochter zwar nicht, wie er anfangs willens gewesen war, aus dem Hause, vermied es aber von Stund ab, das Wort an sie zu richten. Mein Vater, sobald er klar zu sehen begonnen, betrat die Schwelle des Hauses nicht mehr, auch der weitere Aufenthalt in der Stadt war ihm verleidet, und in viertägiger Reise fuhr er, wie er mir später oft erzählte (ohne des Anlasses zu erwähnen), auf einem Leiterwagen nach Wien. Seine treulose Angebetete wurde von ihrem Hauptmann bald verlassen, tröstete sich mit anderen Männern und, nach einem wechselvollen Jugendleben, vermählte sie sich mit einem Uhrmacher, also, wie ihr bedünkte, unter ihrem Stande, jedenfalls unter ihren Ansprüchen und Hoffnungen. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar nach Wien. Auf einem Spaziergang durch die Straßen der inneren Stadt war die junge Frau genötigt, in einen Hausflur zu treten, um das gelockerte Schuhband fester zu schnüren. Wie sie den Kopf wieder erhebt, erblickt sie unter der Einfahrt eine Tafel, auf der zu lesen steht: »Dr. Johannes Schnitzler, Docent für Krankheiten des Kehlkopfes und der Nase, ordiniert von 2–4.«

Daß die Geschichte nun eine weitere Fortsetzung gehabt hätte, auch wenn der Uhrmachergemahl vor dem Haustor nicht auf und ab gewandelt wäre, ist unwahrscheinlich, da mein Vater damals auch schon glücklicher Ehemann war, vermutlich ein glücklicherer als der Uhrmacher. Mir gegenüber hat mein Vater über diesen Jugendtraum und -irrtum, wie über das meiste Menschlich-Allzumenschliche, das sich wohl auch in seinem Leben zugetragen haben dürfte, stets Schweigen bewahrt. Die ganze Geschichte wurde mir erst viele Jahre nach seinem Tod auf einem Spaziergang im Dornbacher Parkvon einem Freund erzählt, dessen Mutter als junges Mädchen im Hause jenes Buchhändlers verkehrt, zuweilen im Zimmer der Töchter übernachtet hatte und sich noch zu erinnern wußte, wie die beiden, wenn alles im Hause schlafen gegangen war, sich in Balltracht geworfen und verschwunden waren, um erst im Morgengrauen wieder zurückzukehren.

Prof. Dr. Johann Schnitzler, der Vater des Dichters

Mein Vater setzte also in Wien seine Studien fort; die Mittel dazu, wie zur Fortführung seiner Existenz überhaupt und überdies die zur Unterstützung seiner Angehörigen, verschaffte er sich, wie er es schon in Groß-Kanizsa und in Budapest getan, durch Erteilung von Lektionen in wohlhabenden Häusern. Bald nach Erlangung des Doktorats wurde er Assistent an der Oppolzer’schen Klinik und gelangte binnen weniger Jahre zu einer ziemlich ansehnlichen Privatpraxis, wobei ihm außer seinen Kenntnissen seine angeborene Liebenswürdigkeit und Weltklugheit, der es am Ende nur an tieferer Menschenkenntnis gebrach, vor allem zustatten kam. Der Laryngologie, die damals einen ziemlich neuen Wissenszweig bedeutete, wandte sich mein Vater mit besonderem Eifer zu und galt bald neben Schrötter und Stoerck als einer der hervorragendsten Schüler Türcks. – Während seiner Gymnasialzeit hatte er Dramen sowohl in deutscher als in ungarischer Sprache verfaßt, nach deren Kenntnisnahme, wie er mir später oftmals erzählte, einer seiner Professoren in Groß-Kanizsa »dem kleinen Judenbuben« prophezeit hatte, er würde einmal der ungarische Shakespeare werden. Auch habe ich einmal ein Manuskript von ihm in Händen gehabt, ja glaube sogar, mit seiner Zustimmung es eine Zeitlang verwahrt zu haben, das den ersten Akt eines in deutscher Sprache geschriebenen Dramas »Bar Kochba« enthielt und das später in Verlust geraten ist. Nach der Lektüre der Hyrtlschen Anatomie, zu der er in den Maturitätsferien angeregt wurde, hatte er allen dichterischen Zukunftsplänen entsagt und sich mit Begeisterung für die medizinische Laufbahn entschieden; aber noch bis in seine letzten Jahre erklärte er mit Überzeugung, nicht nur mir gegenüber, daß er seinen Anlagen nach mindestens zu den gleichen poetischen Aspirationen berechtigt gewesen wäre als ich. Inwieweit er mit dem Glauben an seine dichterische Berufung im Recht war, läßt sich nicht nachprüfen; unbestreitbar aber war seine schriftstellerische und journalistische Begabung, und früh genug hatte er Gelegenheit, sie sowohl auf medizinisch-wissenschaftlichem als auf sozial-medizinischem Gebiete zu betätigen. Schon als Student beteiligte er sich an der Redaktion der von meinem Großvater gegründeten »Medizinal-Halle«, die später den Titel »Medizinische Presse« erhielt. Kurz nach seiner Verheiratung übernahm er selbständig deren Leitung, und nach mehr als zwei Jahrzehnten, durch Verlegerrancune aus dieser Stellung verdrängt, entschloß er sich sofort zur Gründung eines neuen Blattes, das er bis zu seinem Tode führte. Er bedurfte jederzeit, da er stets mitten im ärztlichen Parteigetriebe stand, eines publizistischen Organs, was insbesondere bei dem Kampf des Professorenkollegiums und der praktischen Ärzte gegen die von ihm und einigen anderen jüngeren Dozenten ins Leben gerufene Poliklinik für ihn und seine Freunde von Wichtigkeit und Vorteil war. Das Artikelschreiben, das Korrekturlesen, der Aufenthalt in Redaktion und Druckerei waren seiner Natur eingeborenes Bedürfnis, nicht weniger als die ärztliche Tätigkeit und das öffentliche Sprechen in medizinischen Gesellschaften, auf Naturforscherversammlungen, bei medizinischen Kongressen, ja wie überhaupt der lebendige Verkehr mit Kollegen, Freunden und solchen, die er dafür hielt. Das künstlerische Element seiner Natur aber sprach sich mehr in seinem Interesse für Menschen, die zur Kunst, insbesondere zur Bühne, in Beziehung standen, in seiner etwas naiven Sympathie für die äußerlich heitere und scheinbar leichtere Lebensführung innerhalb dieser Kreise, in seinem Respekt vor anerkannten oder gar gefeierten Namen (der sich nicht nur auf solche aus der Theaterwelt erstreckte); also mehr in einer dem Schein und der Oberfläche zugewandten Weise aus als in einem tieferen Verhältnis zu dem Wesentlichen der Kunst, – zu dem, was in ihr Arbeit, Berufung und Schicksal bedeutet. Andererseits gebrach es ihm durchaus nicht an Urteil oder an Geschmack, der freilich wieder durch persönliche Sympathien und Antipathien und fremdes Urteil leicht zu beeinflussen war. Als Arzt der Concordia zählte mein Vater natürlich zahlreiche angesehene Mitglieder dieses Schriftsteller- und Journalistenvereines zu seinen Patienten und näheren Bekannten; von Dichtern jener Epoche erinnere ich mich, in unserem Hause nur Mosenthal gesehen zu haben als einen beleibten, rotbärtigen, freundlichen Herrn, dem ich zugleich als das erste mit eigenhändiger Autorenwidmung versehene Buch meiner Bibliothek das Schauspiel »Deborah« in hübschem grauem Einband verdanke, während desselben Autors Revolutionsdrama »Lambertine«, rot und in Goldschnitt gebunden, zu allgemeiner Besichtigung, aber von keiner Seite besonders geschätzt, auf dem Salontisch auflag.

Zur Lektüre belletristischer Werke fand mein Vater bei seiner ausgebreiteten Tätigkeit nicht viel Zeit, und seine Urteile deckten sich im ganzen mit denen der kompakten Majorität, als deren Organ auch damals schon die »Neue Freie Presse« gelten konnte, und die durchaus nicht immer die falschesten waren. Ins Theater ging er oft und gern, schon seinen Patienten zuliebe, die er gelegentlich auch während der Vorstellung in der Garderobe zu besuchen und ärztlich zu behandeln pflegte. Konzerten wohnte er nicht allzu häufig bei, doch liebte er die Musik, ohne eigentlich musikalisch gebildet oder lebhafter interessiert zu sein. Auch hier war es eher der gesellschaftliche Dunstkreis, in dem er sich behagte. Die eigentliche Musikalität, das musikalische Verständnis und irgend etwas, das man beinahe schon musikalische Begabung nennen könnte, ist von mütterlicher Seite in unsere Familie gekommen. Zur bildenden Kunst aber hatte mein Vater, und damit lange Zeit unser ganzes Haus, überhaupt kein Verhältnis. Über die Reisenden, die in fremden Städten gewissenhaft mit dem Baedeker in der Hand Museen und Galerien durcheilten, spottete er gern, und wir mit ihm, als wären sie wirklich ausnahmslos alle lächerliche Subjekte, die nur einer eingeredeten Verpflichtung, nicht aber, was ja immerhin auch zuweilen vorkommen mochte, wirklichem Kunstgefühl oder ernsthaftem Bildungsdrang gehorchten. Da nun auf diesem Gebiete mir sowie meinen Geschwistern jede Spur von Talent mangelte, genügte diese ablehnende Haltung meines Vaters, um lange Zeit hindurch die Idee, daß hier ein weites Reich künstlerischen Genusses bereitliegen könnte, in uns gar nicht aufkommen zu lassen; erst in späteren Jünglingsjahren hat sich in mir allmälig das Interesse und später wohl auch ein gewisses Verständnis zuerst für Werke der Plastik und dann, stetig wachsend, für solche zeichnerischen und malerischen Charakters herangebildet, bis ich endlich – im Angesichte Rembrandts vor allem – jenes andächtige Glücksgefühl genoß, das mir gegenüber Goethe und Beethoven schon viel früher zuteil geworden war. Dort freilich, wo ein angeborenes Verhältnis zu irgendeinem Wissens-, Kunst- oder sonst einem Lebensgebiet besteht, kommen Einflüsse der Erziehung und Umgebung erst in zweiter Linie in Betracht; und ein ausgesprochenes Talent weiß sich bekanntlich gerade gegen feindselige Einflüsse mit Vorliebe durchzusetzen. Doch Aufnahmsfähigkeit für Dinge und Freude an Dingen, die außerhalb der individuellen Begabung und des individuellen Interesses liegen, werden durch Eindrücke der Kindheit in hohem Maße mitbestimmt. Hingegen ist es wieder keine seltene Beobachtung, daß angeborene Neigungen, die man zu Hause ungeschickt oder gar durch unerwünschten Zwang zu fördern sucht, dadurch verstört, ja gerade in ihr Gegenteil verkehrt werden oder wenigstens so lange verkümmern, bis das jugendliche Gemüt zur Selbstbesinnung und Selbstbestimmung herangereift ist.

So erging es mir in einem gewissen Grade mit meiner Beziehung zur Natur, der ich, in all meiner Bereitschaft, ihre Reize aufzunehmen und mich an ihnen zu freuen, immer wieder entfremdet wurde, indem man mir Landschafts- und Freiluftgenüsse oft aus äußeren Motiven aufdrängte und mich allzu programmatisch auf Nützlichkeiten und Schönheiten hinwies, die sich mir unter günstigeren Umständen zweifelloser und unbedingter von selbst erschlossen hätten. An schönen Frühjahrs- und Sommerabenden nahm der Vater die Seinen auf Fahrten in die nähere Umgebung Wiens zu seinen Patienten mit. Und oft warteten wir stundenlang, meist lesend, in Schönbrunn, Hietzing, Dornbach, Kaltenleutgeben oder wo es sonst war – im Wagen vor einer Villa, in Parkanlagen auf einer Bank – bis er wiederkehrte, meist in weit angeregterer Stimmung als die war, in der wir, gelangweilt und ungeduldig geworden, ihn endlich begrüßen konnten. In Hietzing waren es besonders der Graf O’Sullivan und dessen Gattin, die berühmte Tragödin Charlotte Wolter, die ihn gerne festhielten und von denen er sich gerne festhalten ließ; in Dornbach besuchte er eine Familie Strache, in deren Garten ich zum erstenmal ein Dreirad, einen unförmlichen Ahnen des Bicycle, zu Gesicht bekam; in Pötzleinsdorf war es der Zahnarzt Rabatz, bei dem der Vater und manchmal wir mit ihm einzusprechen pflegten; in Kaltenleutgeben die Wasserheilanstalt des Doktor Winternitz, wo nach erledigter Konsultation an irgendeinem Krankenbett oder Krankensessel der befreundete Chefarzt selbst uns alle mit Kaffee, Grahambrot und Honig bewirtete. Im rumpelnden Fiaker fuhr man nach der Stadt zurück, und wir Kinder waren meist schon eingenickt, wenn an der Linie vom Finanzwächter das Mautgeld im Betrage von acht Kreuzern eingefordert wurde. Dann, wenn man nicht schon auf dem Land genachtmahlt hatte, wurde in einem vorstädtischen Wirtsgarten, etwa beim »Goldenen Kreuz« in Mariahilf oder im Hotel Viktoria auf der Wieden, der Abend beschlossen. In einer späteren Epoche verdrossen mich diese Fahrten aufs Land hinaus, die übrigens auch manchmal ganz fröhlich verliefen, um so mehr, als ich um ihretwillen und nicht immer ohne väterliche Absicht gezwungen war, auf die harmlosen, aber dennoch köstlichen Spaziergänge an der Seite einer angebeteten Blondine im Rathaus- oder Volksgarten zu verzichten.

Außer diesen Lust- und Spazierfahrten, sowie den selteneren, aber willkommeneren Feiertagsausflügen, die uns weiter hinaus, nach dem »Roten Stadl« oder in die »Brühl«, führten, gab es Gelegenheit zu ländlicher Erholung auf kurzen Gebirgsreisen und in Sommerfrischen. Der erste Ort, an dem wir uns während einiger Ferienwochen und auch später noch öfters aufhielten, war Vöslau, in dessen lauen Quellenbädern ich schwimmen lernte.

Im Jahre 70 oder 71 atmete ich zum ersten Male Salzkammergutluft. Und damals war es, daß ich eines Abends in Alt-Aussee, von der Terrasse des Seewirts aus ins dunkle Wasser blickend, das scheinbar ohne Grenze mit der umgebenden Nacht in eins zusammenfloß, zum erstenmal etwas empfand, das ich Naturgrauen nennen möchte, und das, an den Ort gebunden, wo ich es kennenlernte, länger in mir nachwirkte als jenes erste Naturentzücken, das mir im Thalhofgarten zu Reichenau zuteil geworden war. Im allgemeinen nahm ich Landschaftsbilder lange Zeit hindurch gewissermaßen nur in großen Umrissen in mir auf, ohne daß Einzelheiten, wenn sie in ihrer Eigenheit sich nicht unwiderstehlich einprägten, besonders auf mich gewirkt hätten. Manche nur flüchtig empfangenen Eindrücke aus der kleineren Tier- und Pflanzenwelt hingegen hafteten unauslöschlich in mir. Nie vergesse ich die ersten Leberblümchen, die ich im Frühjahr im Wienerwald pflückte, die Haselnußsträuche, die roten Pfaffenkappeln und Tollkirschenbüsche in Vöslau, die schwirrenden Hirschkäfer in unseren Sommergärten und ganz besonders einen goldglänzenden Laufkäfer, der einmal zwischen Hütteldorf und Neuwaldegg quer über die Straße vor meine Füße lief; – solcherart waren die Eindrücke, in denen mir fast mehr als Symbol denn als Erinnerung wieder ersteht, was mir in den Kinderjahren Natur bedeutete. Mein Vater hatte eine ganz besondere Vorliebe für den Geruch von Nußblättern, die er gerne zwischen den Fingern zerrieb; im übrigen hielt er uns im Freien zum tiefen Atemholen an und ging uns darin, den Spazierstock waagrecht zwischen beiden ausgestreckten Armen an den Rücken gepreßt, mit gutem Beispiel voran.

Im Jahre 1872 unternahmen die Eltern mit uns Buben, das Schwesterchen war doch noch zu klein dazu, eine Reise in die Schweiz. In weniger als zwei Wochen ging es über München, Zürich, Luzern an den Genfer See und wieder zurück. Dieses Tempo, in dem Beweglichkeit und Ungeduld, Neugier und Oberflächlichkeit einander bedingten und begünstigten, war den Eltern ebensowohl Bedürfnis als Manier; und an einem Ehepaar, das unter dem Namen Makarius und Genoveva Rastlos episodisch durch eine Komödie jagt (sie hieß »Vor der Welt«), habe ich frivol genug als Sechzehnjähriger dieser elterlichen Eigenart eine karikaturistische Wirkung abzugewinnen versucht. Schon damals ahnte ich wohl, daß diese Unrast, die sich später bei meiner Mutter fast ins Pathologische steigerte, vielleicht noch mehr durch das Beispiel als durch das Gesetz der Vererbung auch auf mich übergehen sollte. So lebhaft manche Eindrücke von dieser ersten Schweizer Reise mich berührten, – vor allem andern der Sonnenaufgang auf dem Rigi Kulm und der Anblick der in der Morgenluft fröstelnden Frühaufsteher mit den aufgestellten Kragen und malerisch um die Schultern geworfenen Plaids, die Fahrt um den Genfer See, die Bären im Graben zu Bern und nicht zum wenigsten die köstlichen Frühstücke in den Schweizer Hotels mit Tee, Butter und Honig, die sich von unsern häuslichen schon durch eine gewisse Festlichkeit unterschieden, – am deutlichsten ist mir doch eine Aufführung der Moser’schen Posse »Das Stiftungsfest« am Münchener Residenztheater im Gedächtnis geblieben, offenbar darum, weil das Niederplumpsen einer Gießkanne, die der schläfrig-komische Vater des Stückes festzuhalten verurteilt war, nicht nur, wie im Stücke vorgeschrieben, ihn, sondern auch mich immer wieder aus dem Schlummer weckte, der mich nach der ersten nächtlichen Eisenbahnfahrt meines Lebens unwiderstehlich überkam.

Schon vor dieser ersten größeren Reise hatte sich eine wichtige Veränderung in meinem jungen Leben vollzogen. Im Herbst 71, kurz nachdem wir auf den Burgring Numero eins übersiedelt waren, in eine schöne Wohnung gegenüber dem sogenannten Kaisergarten, in der wir unter allmäliger Ausbreitung über das ganze Stockwerk bis zum Tode des Vaters 1893 verblieben, war ich als Schüler der ersten Lateinklasse ins Akademische Gymnasium eingetreten. Und hier erst gedenke ich jenes viel weiter zurückliegenden Tages, an dem die Mama mich aus dem Kinderbettchen mit dem grüngestrickten Gitter emporhob, in ein weißes Kleid steckte und auf einen Stuhl an das Tischchen setzte, an dem mein erster Lehrer, ein Herr Frankl, mich zur ersten Lektion erwartete, mit dem Finger auf die aufgeschlagene Fibel wies und in gütigem Tone begann: »Siehst du, das ist ein A.« Damals dürfte ich fünf Jahre alt gewesen sein, und irgendeiner weiteren Lektion bis zum Eintritt ins Gymnasium weiß ich mich so wenig zu entsinnen, als wenn jene erste überhaupt die einzige geblieben wäre. Dem Lehrer Frankl aber folgte recht bald ein anderer, Herr Maximilian Lang, der damals Medizin studierte und es niemals bis zum Doktor brachte; ein grundguter, tüchtiger, stets etwas salbungsvoller Mann, des Schönredens und noch mehr des Schönschreibens bis zur Pedanterie beflissen, wovon die Briefe Zeugnis ablegen, die der über Siebzigjährige aus dem ungarischen Nest, wo er in Armut und Zurückgezogenheit der Lektüre der Klassiker und der Bibel lebt, bei feierlichen und anderen ihm geeignet scheinenden Gelegenheiten an mich und die Meinen zu richten pflegt.

Dieser Herr Lang war es auch, der sich eines Tags mit mir ins Akademische Gymnasium begab, um sich dort nach dem Beginn des Schuljahrs und den Einschreibeformalitäten zu erkundigen. Im Konferenzzimmer erteilte der alte Professor Windisch die nötigen Auskünfte; ich stand wohlgesittet vor ihm, den Strohhut in der Hand, der mittelst eines Bändchens an einem Knopf meiner Jacke befestigt war, in leicht geneigter Haltung, und war mir eines lauen Gefühls von Ergebenheit und Devotion bewußt, dessen ich mich zugleich ein wenig schämte; und dieser Moment war es, in dessen lebendigem Nachgefühl ich acht Jahre später in einem romantischen Trauerspiel einem Mönch die Worte in den Mund legte:

»Denn manchmal findet sich im Menschenherzen

Der Keim zu einem solchen Dienenwollen.«

Nachdem ich so zum erstenmal im Ibsen’schen Sinne Gerichtstag über mich selbst gehalten, habe ich mich auf Empfindungen ähnlichen Charakters nie wieder ertappt; ja, eine gewisse frondierende Grundstimmung meines Wesens, die sich aus kindlichen Anfängen immer entschiedener herausbildete, mag ihre Entstehung unter anderem auch dieser ersten inneren Auflehnung gegenüber einer mir selbst sofort verächtlich erscheinenden Gemütsregung verdankt haben.

Immerhin verhielt ich mich besonders in den unteren Klassen des Gymnasiums brav und mit einiger Nachhilfe fleißig genug und durfte mich zu den besseren, meist sogar zu den Vorzugsschülern zählen. Auch galt ich nicht ganz mit Unrecht für eine Art von Muttersöhnchen, ein Ruf, der mir schon von einem der allerersten Schultage anhaftete. In der ersten Gesangsstunde, die gegen Abend abgehalten wurde, hielt uns der Lehrer, Professor Machanek, über die Zeit zurück, weil er durch irgendein Mißverständnis das vorige Mal vergeblich unserer gewartet hatte und die versäumte Stunde nachholen wollte. Da erschien plötzlich mein Lehrer Max Lang in der Klasse und bat dringend, mich sofort mit nach Hause nehmen zu dürfen, da meine Mutter sich wegen meines Ausbleibens in größter Aufregung befinde. Ich wurde entlassen, und tatsächlich traf ich die Mama händeringend und in Tränen an und wurde von ihr in die Arme geschlossen, als wäre ich einer großen Gefahr entronnen. Und noch etliche Jahre hindurch wurde ich ganz regelmäßig auch am hellichten Tage von der Schule abgeholt, obwohl wir kaum zehn Minuten weit vom Gymnasium wohnten.

Der Aufstieg von der ersten in die zweite Klasse bedeutete mir – zum mindesten im Vorgefühl – mehr als irgendein früherer oder späterer Fortschritt meiner Existenz. Noch entsinne ich mich des ehrfürchtigen Schauers, der mich durchrieselte, da ich einmal als Primaner im Sommer an der offenstehenden Tür der Sekunda vorüberging und eben ein Schüler auf der Kathederstufe stand, der vom Professor geprüft wurde. Unfaßbar schien es mir beinahe, daß ich auch einmal so weit gelangen könnte. Nun, ein Jahr darauf, war ich nicht nur so weit, sondern war sogar der Kollege des Knaben geworden, zu dem ich bewundernd aufgeschaut hatte und der in der Klasse sitzengeblieben war. Wie ein Riese war er mir damals auf den Stufen des Katheders erschienen, und gerade er entwickelte sich – zwar zu einem der ärgsten Rangen des Gymnasiums, der mir sogar einmal zu meinem großen Ärger aus reiner Büberei einen pedantisch geführten Katalog zerriß, in den ich die Prüfungsnoten meiner Mitschüler nach eigenem Ermessen einzutragen pflegte, blieb aber bald im Wachstum so sehr zurück, daß er, je älter er wurde, immer zwerghafter und später auf dem Konzertpodium als Violinspieler geradezu wie ein böser Gnom wirkte.

Trotz all meiner zwar nicht geheuchelten, aber doch etwas äußerlichen Bravheit fühlte ich mich von früh an ganz besonders zu manchen der schlechten Schüler hingezogen, und in der zweiten Lateinklasse zählte zu meinen intimsten Freunden der Allerletzte, ein gewisser Thomas, der sich, ganz im Gegensatz zu mir, ausschließlich im Zeichnen bewährte. Von den eigentlichen bösen Buben an denen es natürlich nicht mangelte, hielt ich mich instinktiv fern, und auch sie ihrerseits ließen mich in Frieden. Und so blieb ich ziemlich lange unverdorben, ja in einem ganz lächerlichen Maße unwissend, so daß mir die unausbleiblichen Aufklärungen erst in meinem elften oder zwölften Lebensjahr zuteil wurden. Und zwar geschah das eines Abends im Vöslauer Kurpark auf einer Bank vor der Villa Rademacher, in der wir damals zum Sommeraufenthalt wohnten, durch einen Schulkameraden und Vetter zweiten Grades, Ludwig Mandl, also sonderbarerweise gerade durch denjenigen, der später als Frauenarzt in manchen Perioden meiner Existenz zu einer nicht unwichtigen Rolle berufen sein sollte.

Im selben Sommer etwa mag es gewesen sein, daß mir ein erster zufälliger Einblick in das Schauspielerleben des kleinen Badeortes gegönnt sein sollte. Eines Morgens im Kurpark sah ich ein junges Paar der nahen Arena zuspazieren und konnte hören, wie die beiden, die meines Wissens nicht verheiratet waren, in vertraulichem Du miteinander sich unterhielten. Gerade am Abend vorher hatte ich die beiden in dem Kaiser’schen Volksstück »Mönch und Soldat« das Liebespaar spielen sehen und zweifelte nun nicht mehr daran, daß auch in der Wirklichkeit ein zärtliches Verhältnis zwischen ihnen bestände. Neugierig und bewegt sah ich ihnen nach, bis sie im Bühneneingang verschwunden waren. Die Umstände fügten es, daß ich den Lebensgang gerade dieser beiden von jenem Sommer an, in dem vielleicht ihre Künstlerlaufbahn eben begonnen, lange hindurch weiterverfolgen konnte. Das hübsche Mädchen von damals ist unvermählt geblieben und spielt schon seit manchem Jahr an einer ersten Wiener Bühne das Fach der komischen oder auch würdigen Alten; ihren Partner von einst fand ich im Winter 90/91 in Salzburg wieder, dessen Theaterverhältnisse damals aus einem ganz persönlichen Grunde mein Interesse in hohem Grade in Anspruch nahmen. Der verbürgte Umstand, daß seine Frau daheim ihre Liebhaber empfing, während er auf der Bühne, ein versoffener Schmierenkomödiant, seine Partien zweiten und dritten Ranges heruntersang und spielte, fügte sich in seiner grotesken Trivialität dem Gesamtbild des Provinztheatertreibens, wie es allmälig vor mir erstanden war, würdig ein.