Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

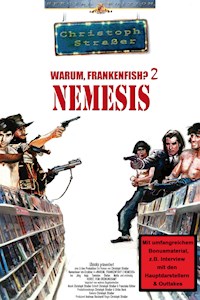

- Herausgeber: Unsichtbar

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ein völlig normaler Tag in einer völlig normalen Stadt: Arbeitslose kassieren ihr Arbeitslosengeld, Fußballfans von Drittligavereinen lassen sich von Polizisten veralbern und geistig zurückgebliebene Bushido-Fans freuen sich auf ihre Pizza mit Gummibärchen. Alles könnte so friedlich sein, würde nicht genau an diesem normalen Tag die Apokalypse bevorstehen. Zombie-Katzen fallen über die Stadt her und zerfetzen alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Und ganz plötzlich finden sich Gäste und Besitzer einer kleinen Pizzeria am Rande der Stadt im Mittelpunkt der Katastrophe wieder, während sich vor der Tür die Leichen in den Himmel türmen. Und während noch alle versuchen, die nicht mehr ganz so normale Situation mit der nötigen Gelassenheit zu meistern, bereitet sich die nahegelegene Sekte auf die Ankunft des wahrhaft Bösen vor. Denn die Katzen sind erst der Anfang … Der nackte Horror beginnt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christoph Strasser

Kätzkes Der nackte Horror

Copyright 2015 by Christoph Strasser

ISBN: 978-3-95791-040-0

Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.

Unsichtbar Verlag Wellenburger Str. 1 86420 Diedorf

Inhalt

Ostrumänien im Jahre des Herrn 1477

Irgendwo am Niederrhein (Deutschland), heute

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Ostrumänien im Jahre des Herrn 1477

Die Pferde wieherten ohrenbetäubend und schnaubten ihren Atem dampfend in die kalte Nacht.

Unbarmherzig trieb der Kutscher die Tiere mit der Peitsche an, auch wenn er wusste, dass diese ihre körperlichen Grenzen längst erreicht hatten. Der Pass, den das Gespann aufwärts jagte, schien mit jedem Meter steiler zu werden, und in diesem Augenblick wirkte der Pfad auf den Mann fremdartig, obwohl er doch bereits seit Jahren im Dienste seines Herren stand und diesen Weg nur zu gut kannte. Die schroffen Felsen, die bedrohlich aufwärts ragten zu seiner Linken, den finsteren Abgrund zu seiner Rechten; all dies schreckte ihn eigentlich schon längst nicht mehr. Aber heute Nacht verlor all seine Erfahrung ihren Nutzen.

Die Sonne legte bereits ihre ersten glühenden Finger über die Gipfel, es konnte sich also nur noch um Minuten handeln, bis das Gebirge im hellsten Tageslicht stand. Der Mann schwang erneut die Peitsche, wissend, dass dies nicht mehr als eine Verzweiflungstat sein konnte. Aber er war verzweifelt, denn sein Herr, der sich in der Dunkelheit der Kutsche eingeschlossen hatte, konnte sehr unbarmherzig sein. Wieder und wieder sauste die Peitsche auf die erschöpften Tiere nieder, welche die Schläge aber längst nicht mehr spürten, zu ausgelaugt waren ihre Leiber.

„Da ist er!“, schrie eine dunkle Stimme, und der Kutscher wandte sich kurz seinen Verfolgern zu.

Die vier entschlossenen Reiter waren im Vorteil. Sie saßen auf frischen Pferden, denen man nicht die Last eines Wagens auferlegt hatte. Der Kutscher senkte den Kopf und begrub sein Gesicht unter dem Wollschal, den er stets trug. Er spürte einen Schlag in seinem Genick. Ein Schlag, der kaum schmerzte, ihn aber dennoch mit ungeheurer Wucht getroffen hatte.

Dann erst folgte ein Knall. Der Schuss einer Büchse hatte ihn getroffen. Der Kutscher sackte in sich zusammen, tat seinen letzten Atemzug und fiel auf die Straße. Seine sterbenden Augen sahen den Pferden nach, und er betete, dass sie sein Schicksal nicht teilen mochten.

Die Fahrt wurde unruhiger und langsamer, die Pferde befanden sich nicht mehr im Galopp, vielmehr schienen sie nun völlig verwirrt die Fahrt stoppen zu wollen. Der Graf ballte seine Fäuste vor Wut. Sollte es so enden? Zusammengeschossen wie ein Tier in einer erbärmlichen Kutsche? Er öffnete das Fenster einen Spaltbreit, um zu prüfen, wie hoch die Sonne bereits am Himmel stand. Es wurde heller, aber noch reichte die Kraft der Sonne nicht aus, um ihm ernsthaft zu schaden. Er stieß die Tür auf und sprang aus der Kutsche hinaus in eine der zahlreichen Höhlen, die es in dieser Gegend zuhauf gab. Womöglich hatten seine Verfolger dies nicht bemerkt, überlegte er kurz. Dann aber wurde ihm klar, dass dies doch sehr vom Glück abhinge. Und auf das Glück durften sich Kreaturen wie er nicht verlassen.

„Bleib stehen, Woiwode!“, rief einer seiner Verfolger ihm nach, der längst bemerkt hatte, dass der Graf versuchte, in dieser Höhle Schutz zu suchen. „Du bist des Todes!“

Der Graf lief wie ein gehetztes Wiesel tiefer und tiefer in die Höhle. Oh ja, er war des Todes, das wusste er nur zu gut, noch bevor ihn die Schüsse trafen. Der Graf schrie auf und taumelte. Die Treffer würden ihn nicht töten, aber sie würden ihn aufhalten, langsamer machen. Wenigstens langsam genug, dass seine Häscher ihn schnell einholen und endgültig töten würden. Dieses Schicksal war ihm gewiss, das wusste er. Der Graf sank auf seine Knie. Erschöpft und vom Blutverlust geschwächt sank er auf den kalten, steinernen Boden. Seine Augen erspähten in der Dunkelheit ein Tier. Ein Wesen, das ihn ebenso zu beobachten schien. Der Graf lächelte. Gewiss, er würde sterben, aber nicht sein Vermächtnis. Die Dunkelheit und das Grauen, die Angst und der Tod. All dies würde sein Leben überdauern. Der Fingernagel glitt über seine blasse Haut, und sofort öffnete sich das Handgelenk und gab das kalte, schwarze Blut des Mannes frei.

„Trink, mein Kind der Nacht“, sagte der Graf und hielt einer gewaltigen Fledermaus den blutigen Arm entgegen. „Trink, auf dass die Hölle, die schon bald in mir erlischt, in dir weiterlebe.“

Die Fledermaus breitete ihre mächtigen Flügel aus und löste sich von der feuchten Decke, an der sie bis eben noch geschlafen hatte. Sie kreiste über dem Sterbenden, stieß dann ähnlich einem Falken zu Boden und kroch schließlich auf die blutende Wunde zu.

„So ist es gut, mein schwarzer Engel, komm nur her“, lächelte der Graf.

Die Fledermaus hatte den Grafen beinahe erreicht, als eine Katze wie aus dem Nichts angesprungen kam. Sie schnappte sich das Kind der Nacht und begann, es mit seinen Krallen und Zähnen in Fetzen zu reißen.

„Scheiße!“, schrie der Graf entsetzt und beobachtete mit aufgerissenen Augen, wie sich das mächtige und edle Tier um sein Leben kreischend unter den Tatzenhieben seines Feindes in einen Haufen Unrat verwandelte.

Die Fledermaus war tot, und die Katze begann, sich die Pfoten zu lecken.

„Ksch, böse Katze, böse Katze, ksch, ksch“, rief der Graf, war aber zu geschwächt, um das Tier zu verjagen.

Panisch sah er sich nach einer anderen Fledermaus um, die ihm zu Diensten sein konnte, aber die Katze trottete bereits gemächlich auf ihn zu.

„Nein, ksch!“, sagte der Graf, aber die Katze schleckte bereits das Blut aus seiner Wunde.

„Das darf doch alles nicht wahr sein“, stöhnte der Graf, als ein Gesicht über ihm erschien.

„Da bist du ja, du untoter Bastard“, sagte der Mann.

In der Kutsche zusammengeschossen zu werden, erschien dem Grafen gerade ein äußerst würdevoller Tod, verglichen mit der jetzigen Situation zumindest.

Weitere Gesichter erschienen, eines höhnischer lachend als das andere.

„Graf Schlangenzang, mein alter Erzfeind“, meldete sich ein Mann zu Wort, der deutlich älter war als seine Begleiter. „So geht es also zu Ende.“

Er strich sich über den weißen Bart und ließ sich einen Hammer und einen Holzpflock reichen.

Der Graf wusste, dass nun der unangenehme Teil bevor stand.

Der Mann kniete sich neben den Grafen und verscheuchte mit einem Handstreich die Katze, die sich brummend und mit blutiger Schnauze ins Dunkel der Höhle zurückzog.

„Nun denn“, rief der alte Mann beschwörend. „Ich werde nun meinen mächtigen Hammer nehmen und den Pflock tief in deinen Leib treiben!“

Der Graf hörte das nur mäßig unterdrückte Kichern der anderen Männer, und auch er selbst war kurz davor, ein wenig zu schmunzeln. Leider gestattete die Ernsthaftigkeit der Situation dies nicht.

„So stirb!“, rief der Mann, holte mit dem Hammer aus und trieb das Holz direkt in das Herz des Grafen.

Graf Schlangenzang schrie auf und verwandelte sich augenblicklich in einen Haufen Asche. Er war schon tot, als sein Schrei noch von den Wänden der Höhle widerhallte. Der Pflock fiel zu Boden und lag nun auf dem, was vor einer Sekunde noch das gefürchtetste Wesen der Welt gewesen war.

Der Mann ließ den Hammer fallen und erhob sich hustend.

„Ist es vorbei?“, fragte ihn einer der anderen Männer unsicher.

Der Alte nickte.

„Ja, es ist vorbei.“

Irgendwo am Niederrhein (Deutschland), heute

Eins

Die Zeit wanderte auf dem schmalen Pfad zwischen Nacht und Tag.

Über der Koppel hing feucht und schwer der Nebel und kündigte so den bevorstehenden Morgen an, der noch immer genügend Schatten fand, hinter denen es sich zu verstecken lohnte. Dunkle Grashalme ächzten beinahe hörbar unter dicken Tautropfen.

Patrizia trat aus dem Haus, das sich gleich neben den Ställen befand, und atmete die kühle Morgenluft. Allein die friedliche Stille, die sich Abend für Abend über das Gestüt legte und bis zum Morgengrauen andauerte, ließ in ihr ein warmes, heimatliches Gefühl aufkeimen. Jeden Tag aufs Neue. Auch wenn sie hier natürlich nicht wohnte, sondern nur arbeitete, hatte sie seit ihrem ersten Tag das Gefühl gehabt, zu Hause, ja, angekommen zu sein.

Patrizia liebte jede Sekunde, die sie hier verbringen durfte, und glücklicherweise gestatteten ihr ihre Arbeitgeber, ein Ehepaar, das sich neben ihrem beruflichen Erfolg der Pferdezucht verschrieben hatte, gelegentlich in dem alten Gästehaus etwas abseits des Hofs zu übernachten. Das Haupthaus, in dem das Paar selbst lebte, verfügte zwar über genügend Gästezimmer, auch wurde das freundliche Paar nicht müde, Patrizia dorthin einzuladen, aber die junge Pferdepflegerin zog sich lieber in ihr geliehenes kleines Reich zurück, dessen Stille sie gerade dann schätzte, wenn das Paar einen seiner zahlreichen Maskenbälle veranstaltete, auf denen es immer hoch her zu gehen schien.

Patrizia hatte oft mit einem Schmunzeln im Gesicht beobachtet, wie ihre Arbeitgeberin in einem seltsamen Kostüm vor eine kleine Kutsche gespannt worden war und ihren Gatten mit geschickten Schritten um den kleinen Sandplatz herum fuhr. Der Mann trieb seine Frau dann immer mit leichten Gertenhieben an und blickte sichtlich stolz, wenn die zahlreichen Anwesenden ebenfalls eine kleine Kutschfahrt wünschten.

Wie die Kinder, dachte Patrizia dann immer lächelnd.

Irgendwann zogen sich dann alle wieder ins Haus zurück, wo der eigentliche Maskenball stattfand. Zwar hatte sie selbst nie daran teilgenommen, aber es schien dort gelegentlich sehr wild zuzugehen, denn man hörte bis tief in die Nacht die Männer lachen und applaudieren, und ihre Chefin trug oft noch Tage später verschiedenste Blessuren am Körper.

Vermutlich vertrug sie einfach nicht so viel Alkohol und tat sich im angetrunkenen Zustand weh. So etwas kam vor, wusste Patrizia. Auch sie selbst war bereits beschwipst gestürzt und hatte sich den Rücken an einem Stein aufgekratzt.

Patrizia schloss die Tür hinter sich, ging einige Schritte und erreichte die Stallungen, in denen sich die Pferde üblicherweise befanden, wenn das Wetter es nicht zuließ, sie über Nacht auf der Koppel zu lassen. Dem war seit einiger Zeit nicht so gewesen, denn der Herbst war mild, und die Tiere liebten es nun einmal, draußen auf der Wiese herumzutollen und auch ihre Nächte dort zu verbringen.

Sie nahm sich eine Handvoll Möhren, legte sie sachte in einen alten Eimer und schlenderte gemütlich auf das Gatter zu, wo die Tiere sie jeden Morgen bereits fröhlich wiehernd begrüßten wie eine gute Freundin. Eine Freundin, die mit einem Sorgen und Nöte teilte, die immer da war, wenn man sie am dringendsten brauchte, und auch wortlos verstand, was im Herzen und der Seele des Anderen vorging.

Patrizia hatte oft das Gefühl, in den Pferden diese Art von Freund gefunden zu haben. Eine unvoreingenommenere und bedingungslosere Freundschaft konnte sie sich jedenfalls nicht vorstellen.

Besonders innig war ihre Beziehung zu den beiden Stuten Linda und Lovelace, bei deren Geburt sie dabei sein durfte und die sie daher schon von Fohlenbeinen an pflegte und auch nicht von ihrer Seite gewichen war, als sie an Huffäule erkrankt waren und ihren Stall nicht verlassen durften.

Die junge Frau klapperte ein wenig mit dem Griff des alten Eimers. Das tat sie jeden Morgen, und es dauerte für gewöhnlich nur wenige Sekunden, bis die fröhlichen Stuten voller Vorfreude ihre geschmeidigen Hälse über den Zaun beugten.

Aber heute geschah nichts.

Patrizia schwenkte den Eimer erneut geräuschvoll, doch wieder hörte sie weder die trampelnden Hufe der aufgeregten Tiere, noch schnaubten oder wieherten die Pferde in Erwartung ihrer nahenden Leckerei.

Langsam wurde die junge Pferdepflegerin unruhig. Sie schnalzte mit der Zunge, aber auch dieser Lockruf blieb unerhört. Patrizia ging nun schneller in Richtung des Gatters. Schnell glitt sie zwischen zwei Querbalken hindurch und befand sich nun am Rande der Wiese, auf der die Pferde die Nacht verbracht hatten. Patrizia spähte angestrengt über den Platz, aber der dichte Nebel machte es ihr unmöglich, mehr als nur einen Meter weit zu sehen.

„Linda“, rief Patrizia sachte und horchte auf eine Reaktion.

Nichts geschah.

„Lovelace, Süße“, rief die Frau, nun etwas lauter, und schnalzte erneut mit der Zunge.

Doch wieder verhallte ihr Ruf, ohne dass eines der Pferde reagierte.

Die Gummistiefel der Frau sanken in den feuchten Boden, als sie sich Schritt für Schritt vorwärts wagte. Etwas Bedrohliches lag in der Luft. Dass nicht eine der Stuten kam, war nicht nur ungewöhnlich, sondern ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier etwas absolut nicht in Ordnung war.

Nach einigen Schritten erkannte Patrizia einen Umriss. Groß und dunkel lag etwas im Gras.

Oh nein!, dachte sie und stürmte auf den Schatten zu.

Als sie ihn endlich erreicht hatte, traute sie ihren Augen nicht. Vor Entsetzen gelähmt starrte sie zu Boden.

Lovelace! Ihre geliebte Lovelace lag mit weit aufgerissenen Augen am Boden und atmete nicht. Ungläubig wanderte Patrizias Blick über den toten Körper. Das konnte doch unmöglich wahr sein! Was war hier nur geschehen?

Ihr Blick verharrte auf einem schimmernden Fleck an der Hüfte der Stute. War dies etwa … Blut? Bei genauerem Hinsehen erkannte Patrizia, dass Hüfte, Oberschenkel und Schweif des Pferdes in der Tat blutverschmiert waren.

„Was ist denn hier passiert?“, rief die junge Frau entsetzt aus, als sie plötzlich ein leises Schnauben hörte.

„Linda!“, rief Patrizia und rannte in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war.

Auch das zweite Pferd lag beinahe reglos im Gras. Sie sah, dass auch Linda im Genitalbereich schwer verletzt war und sehr viel Blut verlor.

Sie ließ den Eimer fallen, sank auf die Knie, griff um den Hals der Stute und schob sich den Kopf sachte auf den Schoß.

„Linda, meine Kleine. Du musst durchhalten, ich hole Hilfe“, flehte Patrizia Linda an, die nur noch schwach aus den Nüstern schnaubte. „Hier, mein Engel. Für dich“, sagte Patrizia und griff nach einer der Karotten aus dem umgestürzten Eimer.

Die Stute rollte entkräftet mit den Augen.

„Nein, Prinzessin, du darfst nicht sterben!“, rief Patrizia verzweifelt, griff in die Mähne und schob Linda die Möhre über die Lippen. „Schön rein damit, meine Süße. Ganz rein. Das magst du doch.“

Lindas Kinn zitterte bereits.

„Komm schon, ich weiß, dass du das kannst“, sagte Patrizia, zog die Möhre wieder ein Stück aus dem Maul der Stute, nur um sie anschließend wieder hinein zu schieben. „Ja, gutes Mädchen. So hast du's doch gern.“

Lindas Beine zuckten ein letztes Mal, dann schnaubte sie ein letztes Mal und schloss die Augen.

„Nein, bitte nicht, bitte nicht!“, schrie Patrizia und ließ weinend ihren Kopf auf das Tier sinken. „Du darfst nicht sterben! Ich hab doch nur euch …“

Ein Räuspern ließ die junge Pferdepflegerin aufschrecken. Unwillkürlich drehte sie ihren Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, und erkannte den Schatten eines Mannes, der nur wenige Schritte von ihr entfernt stand und sie schweigend beobachtete.

„Wer sind Sie? Was haben Sie getan?“, rief Patrizia dem Mann zu.

Der drehte sich wortlos um und verschwand im Nebel.

„Oh mein Gott, was hat man euch nur angetan!“, weinte Patrizia und umschlang den Hals der toten Stute auf ihrem Schoß.

Diese hob noch einmal den Kopf und sah Patrizia mit feuerroten Augen an.

„Das Biest wird auch dich töten!“

„Nein!“, schrie Patrizia und schreckte aus ihrem Albtraum auf.

Blinzelnd blickte sie sich um und realisierte, dass sie sich noch immer in einer der Wartezonen des Jobcenters befand. Die anderen Leute, die mit ihr in dem schmucklosen Flur warteten, nahmen ihren Ruf nicht weiter zur Kenntnis.

Sie atmete durch und rutsche unruhig auf dem schmalen Plastiksitz herum.

Wann würden diese grauenhaften Träume aufhören? Wann würden diese schrecklichen Erinnerungen aufhören, sie zu verfolgen und zu quälen?

Patrizia atmete durch und zog eine Tafel Schokolade aus ihrer Jackentasche. Sachte riss sie das Papier herunter und biss einen Riegel ab.

Ihr gegenüber hockte ein junger Mann, der sie grimmig anstarrte, während sie ihre Süßigkeit kaute. Obwohl er nicht älter als zwanzig sein konnte, war sein gesamter Hals mit verschiedensten Schriftzeichen tätowiert. Im Gewirr der eigenwilligen Zeichen glaubte Patrizia sogar ein von Rosen umranktes Hakenkreuz auszumachen.

Sie schaute schnell in eine andere Richtung, um nicht erneut dem Blick des unheimlichen Mannes zu begegnen.

„Krieg' ich ein Stück von der Scheiße da?“, fragte der plötzlich.

Patrizia wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Sie schaute den Mann kurz an, lächelte und schüttelte scheu den Kopf.

Sofort sprang der Mann von seinem Sitz auf und hielt ihr drohend den Zeigefinger ins Gesicht.

„Dann fick' dich, Lesbe!“, schrie er. „Fick' dich!“

Patrizia erstarrte vor Schreck. Die anderen Leute, die geduldig darauf warteten, in eines der Büros gerufen zu werden, blickten den Mann schweigend an.

„Fickt euch! Fickt euch alle!“, rief der Mann weiter und deutete einmal durch den gesamten Raum.

Zwei uniformierte Männer stürmten in die Wartezone und setzten routiniert brutal aussehende Halte- und Würgegriffe an.

„So, Frechdachs. Ab nach Hause“, lachte einer der Männer, während sie ihn aus der Sichtweite der Wartenden schleiften.

„Ich hab' vier Stunden gewartet, ihr Schweine! Ihr könnt mich nicht einfach …“

Was der Mann sonst noch brüllte, konnte Patrizia nicht mehr verstehen.

Sie widmete sich wieder ihrer Tafel Schokolade. Nachdem sie diese nach einigen Sekunden verzehrt hatte, öffnete sich auch schon die Bürotür ihrer Sachbearbeiterin, die sich wie Patrizia auch gerade einige Essensreste aus dem Gesicht wischte.

Die Frau sah dich kurz im Wartebereich um und leckte sich mit der Zungenspitze irgendetwas Klebriges vom Mund, dann nickte sie Patrizia zu, die sich von ihrem Sitz erhob und der Frau in ihr Büro folgte.

„So, was kann ich für Sie tun?“, fragte die Sachbearbeiterin dann und nahm schnaufend an ihrem Schreibtisch Platz.

Patrizia zog schüchtern einen Brief aus ihrer Jackentasche und hielt ihn der Frau entgegen.

„Sie hatten mich eingeladen, um mit mir über meine berufliche Situation zu sprechen.“

„Aha, Moment“, sagte die Frau tonlos und begann, auf der Computertastatur zu tippen.

Patrizia zog ihren Arm zurück und verstaute das Schreiben wieder in ihrer Tasche.

Die Sachbearbeiterin summte ein wenig vor sich hin, und Patrizia sah sich in dem kleinen Büro um, dessen ansonsten weiße Wände gepflastert waren mit Postern verschiedenster Form und Größe. Die einzige Gemeinsamkeit war, dass sie alle Christian Grey aus diesem seltsamen 50 Shades-Film abbildeten, mal in elegantem Anzug mit einer Art Reitgerte in der Hand, mal mit freiem Oberkörper und gespanntem Seil zwischen den Fäusten oder einem Paar Handschellen, welches er süffisant lächelnd von einem Zeigefinger baumeln ließ. Auf einem der Poster, von welchem Christian besonders sexy auf den Schreibtisch herabsah, konnte Patrizia eine Menge Fingerabdrücke erkennen, die sich alle im Bereich seines Mundes befanden. Der Bereich um seinen Schritt herum hingegen war mit unzähligen Lippenabdrücken übersät, so dass die Farbe auf dem Druck schon deutlich blasser geworden war.

„Ach, da haben wir sie ja schon“, sagte die Sachbearbeiterin und klickte auf der Maus.

Patrizia blickte erwartungsvoll zu der Frau, deren Gesichtszüge sich augenblicklich verhärteten.

„Oh, Sie sind das …“, sagte sie dann und sah Patrizia mitleidig in die Augen. „Sie waren das, die damals die Pferde gefunden hat.“

Patrizia nickte stumm.

„Wie geht es Ihnen denn heute? Hier steht, Sie leiden seitdem an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ist die wieder weg?“

Patrizia schüttelte sachte den Kopf.

„Nein, die hab' ich wohl noch immer. Es sind diese Bilder … Ich bekomme sie einfach nicht aus meinem Kopf … Wissen Sie, seit ich vor zwei Jahren auf dem Hof die Pferde …“

„Wissen Sie, ich finde das ja unheimlich spannend“, unterbrach die Sachbearbeiterin Patrizia. „Ich meine, Sie waren immerhin Teil eines ziemlich fiesen Verbrechens. Ich meine, wann bekommt man es schon mit einem waschechten Pferderipper zu tun? Jemandem, der sich an Pferden vergeht und sie dann aufschlitzt. Ritschratsch. Wie eine Sau. Das muss doch auch für Sie unheimlich aufregend gewesen sein.“

Patrizia blickte auf eines der Poster, auf welchem Christian seine Finger um den Hals einer jungen Frau legte.

„Ich weiß nicht“, sagte sie dann. „Mir wäre lieber gewesen, die Pferde würden noch leben.“

„Kann ich mir denken“, sagte die Frau in fröhlichem Plauderton. „Hat man den Mann eigentlich je zu fassen gekriegt? Ich meine, immerhin hat er doch wohl einen ordentlichen Schwall … äh … DNS an den Tieren hinterlassen.“

„Nein, leider nicht.“

„Tja, schade. Okay, dann war's das von meiner Seite. Haben Sie noch Fragen?“

Patrizia blinzelte ungläubig.

„Das war es? Mehr wollten Sie von mir nicht wissen?“

„Nö, arbeiten kann man ja wohl vergessen in Ihrem Zustand, oder?“

„Na ja … Ich denke schon, ja. Leider. Ich würde gerne wieder, aber …“

„Sehen Sie. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und Kopf hoch.“

„Aber … ich habe drei Stunden gewartet. Da dachte ich …“

Die Sachbearbeiterin winkte ab.

„Das kommt vor. Aber was soll's. Sie beziehen Hartz IV und haben doch sowieso nichts zu tun, oder?“

„Nein, habe ich nicht“, antwortete Patrizia und blickte zu Boden. „Entschuldigung.“

„Dann Abmarsch ins Bettchen. Immerhin sind Sie krank. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen.“

Patrizia nickte, drehte sich um und verließ das Büro.

Sie ging durch die Menge der Wartenden hindurch in das Treppenhaus, stieg die Stufen hinab ins Erdgeschoss und verließ das Jobcenter.

Draußen vor der Tür schob sie ihre Hände in die Hosentaschen und überlegte, was sie mit dem Rest des Tages nun anfangen könnte. Voyager fing erst in ein paar Stunden an, ganz zu schweigen von Navy CIS und Ghost Whisperer. Aber womöglich würde sie es noch zu den Babylon 5 – Wiederholungen schaffen.

Trotz der Tafel Schokolade verspürte Patrizia auf einmal Hunger, vielleicht sollte sie einfach irgendwo eine Kleinigkeit frühstücken. Auf Pizza hätte sie Lust, aber die war sehr teuer.

Patrizia zog ihr Portemonnaie aus der Tasche und warf einen Blick hinein.

Ach, was soll's, dachte sie dann. Immerhin war es Anfang des Monats, und es sprach nichts dagegen, auch mal ein wenig über seine Verhältnisse zu leben. Allerdings erst gegen Abend, denn der Genuss einer Pizza ließ sich nicht steigern, außerdem schmeckte sie mit noch mehr Hunger viel besser.

***

Holger blickte sich nervös um. Der Druck auf seiner Blase nahm bereits Ausmaße an, die er nicht eine weitere Minute mehr zu ertragen glaubte.

Er ärgerte sich, dass er vorhin im Stadion so viel getrunken hatte. Aber was hätte er auch machen sollen? Sein Verein, Bayer Uerdingen, hatte heute in einem Freundschaftsspiel gegen die zweite Mannschaft irgendeiner Stadt gespielt, von der Holger noch nie gehört hatte, was seine Jungs aber nicht davon abgehalten hatte, bereits zehn Minuten nach Anpfiff Fünf zu Null zurückzuliegen.

Holger hatte sich daraufhin, wie die anderen Fans auch, dazu entschlossen, den Kummer zu ertränken und so das Gefühl der Schande zu ersticken, was auch eine Zeitlang recht gut funktioniert hatte.

Holger hatte grölend, pöbelnd und Lieder singend auf seinem Sitz gestanden und aller nicht vorhandenen Leistung seines Vereins zum Trotz seine blauroten Fan-Schals geschwenkt, als sein Blick eher zufällig auf das Schild fiel, auf dem geschrieben stand, dass im Stadion ausschließlich alkoholfreies Bier ausgeschenkt wurde. Ungläubig hatte er noch einen Schluck aus dem Plastikbecher genommen und festgestellt, dass er tatsächlich eine gute Stunde lang sein gesamtes Geld in Bier gesteckt hatte, das diesen Namen nicht im Ansatz verdiente.

Frustriert hatte Holger das Stadion verlassen und war in den nächsten Zug zurück nach Hause gestiegen. Während der ganzen Fahrt über hatte er schon auf die Toilette gemusst, aber leider hatte er sich nicht getraut, da er sich als einziger Uerdinger Fan im gesamten Waggon rasch von etwa zwanzig Personen umringt sah, die trotz der einstündigen Fahrt pausenlos Schmählieder auf seinen Verein sangen.

Holger hätte diese Reise sicher als etwas würdevoller empfunden, wenn es sich bei den Leuten, die ihn lachend und singend veralbert hatten, wenigstens um gegnerische Fans und nicht um die mitgereisten Polizisten gehandelt hätte.

Holger zupfte sein Pokalsieger 1985–Shirt zurecht und sah sich erneut um.

Zwischen zwei Gebäuden befand sich eine kleine Gasse, die für sein Vorhaben wie geschaffen war, dennoch zögerte er, denn der schmale Spalt zwischen einem geschlossenen Frisiersalon und einem leerstehenden Wohnhaus war hier in dieser Gegend eher berüchtigt als berühmt.

Ursprünglich als Verbindung zwischen zwei Hauptstraßen geplant, hatte man seinerzeit festgestellt, dass dem Bau ein kleines Häuschen zum Opfer gefallen wäre, das dummerweise unter Denkmalschutz stand. Das Ergebnis war gewesen, dass man die Bauarbeiten einstellen und sich eine andere Stelle für eine Stichstraße suchen musste. Und so war die Stadt nun um eine halbe Straße reicher, die sich über die Jahre in einen dunklen, von allerlei merkwürdigen Pflanzen zugewucherten Gang verwandelt hatte, der an der Rückseite des baufälligen, unbewohnten, aber dennoch unter Denkmalschutz stehenden Häuschens endete.

Die Obdachlosen der Stadt nahmen diese kleine Schlafstelle immer noch sehr gut an, wie Holger nach einigen Schritten feststellte. Obwohl er den Gang noch nicht betreten hatte, stieg ihm bereits beißender Uringeruch in die Nase. Er kniff die Augen zusammen und drehte instinktiv seinen Kopf seitwärts.

Da geh' ich nicht rein, dachte er und machte einen Schritt zurück.

Wieder schlug ihm der Geruch von Urin entgegen, der ihn kurz würgen ließ. Was zur Hölle musste man trinken, damit das Ergebnis derart roch? Dieser Gestank hatte nichts mit dem gemein, was Holger von sich selbst kannte. Ein leichter Heuduft ausgehend von einem klaren Strahl frischen Pipis. Die Leute, die sich hier erleichterten, tranken vermutlich Benzin, Nagellackentferner und, wenn man ihnen dafür einen Euro anbot, Urin von Leuten, welche zuvor Benzin und Nagellackentferner getrunken hatten.

Holger wollte bereits kehrt machen und sich nach einer anderen Stelle umsehen, an denen er sein Geschäft verrichten konnte, als sich seine Blase wieder aggressiv bemerkbar machte.

Verdammt noch mal, dachte Holger und atmete durch.

Seine Fan-Schals, die um seine Handgelenke geknotet beinahe bis auf den Boden herabhingen, wickelte er sich um die Unterarme. Holger wusste, dass er sich sofort von ihnen trennen musste, sollte auch nur eine ihrer Fasern die Wände oder gar den Fußboden berühren. Und das wollte er in jedem Fall vermeiden, da sie ihm über die Jahre liebe und teure Begleiter geworden waren.

Holger machte einen Schritt auf die Gasse zu und spähte in die Dunkelheit.

„Hallo?“, rief er, um sicher zu gehen, dass er nicht einen Drogensüchtigen oder Obdachlosen bei seinen Tätigkeiten störte.

Er bekam keine Antwort.

„Ich tu' nix, ich muss nur mal pinkeln“, rief er dann sicherheitshalber und machte einen ersten vorsichtigen Schritt in die Gasse, deren Finsternis ihn regelrecht zu verschlucken schien.

Langsam bewegte er sich vorwärts und war mehr als einmal versucht, sich an den Wänden neben ihm entlang zu tasten, konnte seinen Händen aber immer noch gerade rechtzeitig befehlen, an seinem Körper zu bleiben, schließlich konnte er sich von seinen Schals ungleich leichter trennen als von ihnen.

Als Holger sicher war, von der Straße aus nicht gesehen zu werden, öffnete er den Reißverschluss seiner Hose, wandte sich der Dunkelheit zu und stöhnte erleichtert auf, als er das Plätschern hörte. Direkt vor eine der Wände zu pinkeln, kam nicht in Frage, schließlich wollte er nicht riskieren, dass seine Hose Spritzer abbekam. Seine Hose konnte er zwar leichter loswerden als seine Hände, aber dennoch schwieriger als seine Schals. Zumindest in rein praktischer Hinsicht, da er ja bis zu Hause noch ein gutes Stück zu laufen hatte und Passanten in aller Regel verwundert bis verstört reagierten, wenn man ihnen nur in Unterwäsche gegenübertrat, wie er mehrmals stark angetrunken festgestellt hatte.

Holger verstaute sich wieder und zog sachte den Verschluss seiner Hose zu, als er ein merkwürdiges Brummen hörte.

Er kniff die Augen zusammen und blinzelte in das Dunkel.

„Ist da jemand?“, fragte er leise.

Wieder hörte er den Brummton.

„Tut mir leid, wenn ich Sie erwischt habe. Sie lagen ja im Dunklen, und da kann es schon mal passieren, dass man Sie anpieselt. Mir ist das selbst auch schon mehrmals …“

Ein erneutes Brummen unterbrach ihn.

Die Gleichmäßigkeit des Tons beunruhigte Holger. So klang kein verschlafener Obdachloser, den man wieder einmal unschön geweckt hatte.