Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

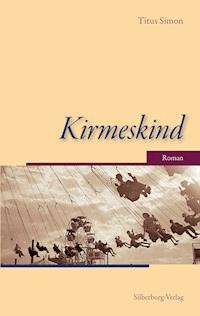

In Lichtengrün, einem kleinen Ort nahe Murrhardt, kämpft man noch mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs und den Härten der Nachkriegszeit. Hans, das uneheliche Kind einer unangepassten, lebenshungrigen Mutter aus dem Schausteller- Milieu, muss sich schon früh behaupten. Sein Vater, ein farbiger Soldat der US-Armee, hat sich aus dem Staub gemacht. Nach dem Willen der Fürsorge soll Hans in den Vereinigten Staaten zur Adoption freigegeben werden, notfalls gegen den Willen der leiblichen Mutter Caroline. Aber die kämpft wie eine Löwin um ihren Sohn. Auch in der Schule muss sich Hans immer wieder gegen Angriffe zur Wehr setzen. Mit seinem fremdländischen Aussehen stößt er häufig auf Ablehnung, muss Hohn und Spott ertragen. Als Jugendlicher - inzwischen nennt er sich Django - versucht er schließlich auszubrechen. Sein Weg führt ihn unter die Schausteller auf dem Cannstatter Wasen und dem Hamburger Dom, er trifft die ersten Beatniks in Kopenhagen und landet später mitten in den Wiener Beatkrawallen. Doch der Preis für seine kühnen Ausflüge in die große weite Welt ist hoch … »Kirmeskind«, ein spannender Außenseiterroman aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren im Schwäbisch-Hohenlohischen, kann man auch als Fortsetzung von »Hundsgeschrei« lesen. Es ist der zweite Roman von Titus Simon im Silberburg-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 688

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Titus Simon

Kirmeskind

Titus Simon

Kirmeskind

Roman

Prof. Dr. Titus Simon, geboren 1954 in Backnang, verheiratet, drei erwachsene Kinder, studierte Rechtswissenschaften, Sozialarbeit, Pädagogik und Journalistik. Er arbeitete zwischen 1975 und 1992 mit jugendlichen Gewalttätern, in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe und beim NABU Baden-Württemberg. 1992 bis 1996 hatte er die Professur »Jugend und Gewalt« an der Fachhochschule Wiesbaden inne, 1996 wurde er an die Hochschule Magdeburg-Stendal berufen. Er lebt heute als freiberuflicher Schriftsteller in Oberrot (Landkreis Schwäbisch Hall).

1. Auflage 2014

© 2014 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,unter Verwendung einer Fotografie von© SLUB/Deutsche Fotothek/Rössing, Roger & Rössing, Renate.Lektorat: Gertrud Menczel, Böblingen.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1640-3E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1641-0Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1344-0

Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de

Inhalt

Autor

Der Maronimann

Flying Fish

Die Töchter der Besiegten

Die Waldkuh

Arturo

Der Holzvergaser

Wanda Rubiczek

Brown Baby Plan

Der Spider-Mann

Sommerliebe

Faun

Hundefett

Der Ernst des Lebens

Narben

Das Jesuskind mit der langen Nase

Der fremde Vater

Loretta

Feuerdorn

Hass

Muswies

Die Rache des Bankerts

Auf dem Dom

Tivoli

Caroline

Mit Bente allein

Ohne Ringo

Schöbbes

Der Erbe vom Köcherhof

Über den Dächern von Beutelsbach

Alte Freunde

Chattanooga

Mashed Potatoes

Haller Eck

Auf der Haalmauer

Keith Betz

Volljährig

Die Reifeprüfung

Am Kressenbach

Den verstorbenen Zeitzeugen zur Erinnerung

Weitere Bücher und E-Books aus dem Silberburg-Verlag

Der Maronimann

Leonore Winter verließ mit beiden Kindern ihre Wohnung in der oberen Wallstraße. Seit es kalt geworden war, trug sie lange Hosen. Jetzt, Mitte der Sechzigerjahre, führte dies noch immer dazu, dass Männer freche oder gar schlüpfrige Bemerkungen machten. Und auch ihre Geschlechtsgenossinnen zeigten sich, wenngleich meist hinter vorgehaltener Hand oder hinter ihrem Rücken, empört. »Immer muss sie auffallen!« oder: »Wieder mal typisch!«, das waren noch die mildesten Kommentare, die über dieses als anzüglich empfundene Verhalten abgegeben wurden. Sie ahnte das, aber es berührte sie kaum.

Schon als junges Mädchen hatte sie sich gegen alle Konventionen gewehrt und gegen Verbote aufgelehnt. Manches von dem, was sie getan hatte, war gefährlich. Und die heimliche Liebe zu dem Juden Jakob Winter, ihrem späteren Mann, während der Nazizeit brachte gleich mehrere Leben in Gefahr. Deshalb musste die Beziehung anfangs im Verborgenen bleiben. Als aber Jakob als Einziger seiner Familie aus der Hölle von Riga zurückkehrte, fanden sie sich erneut. Ihr kompliziertes Verhältnis schien in ruhigeren Bahnen zu verlaufen. Sie heirateten, es kamen zwei Kinder. Doch dann brach der rast- und heimatlos Gewordene, der vom Schicksal Getriebene nach Amerika auf. Das lag nun sechs Jahre zurück. Als Leonore endgültig genug hatte vom Warten, reichte sie die Scheidung ein. Jetzt war Aron neun, seine Schwester Helene acht Jahre alt.

Es hatte zu schneien begonnen. Sie zog der Kleinen die Kapuze des Anoraks über die Wollmütze und schloss den Reißverschluss bis zum Anschlag.

»Au«, klagte das Mädchen, »du tust mir weh.«

Offensichtlich hatte sie ein zartes Fitzelchen Haut eingeklemmt.

»Stell dich nicht so an«, sagte Leonore und nahm das Kind energisch an der Hand. Der Junge bestand darauf, alleine zu laufen.

Auf dem unteren Teil der Wallstraße war nicht geräumt worden. Der Schnee knirschte unter den Sohlen. Die alten Gemüsegärten, in denen bereits in wenigen Jahren Einfamilienhäuser und ein Kindergarten gebaut werden sollten, lagen brach. Der Schnee bedeckte die abgeräumten Beete. An einzelnen Stellen ragten leere Strünke, aber auch Rosenkohl und anderes Wintergemüse empor.

Als sie aus der Fornsbacher Straße in die Hauptstraße einbogen, rannte der Junge voraus, um dann sogleich wieder vor einem der Schaufenster des Bekleidungsgeschäfts Kronenladen stehen zu bleiben. Helene versuchte sich von der Hand ihrer Mutter zu befreien, was ihr nicht gelang. Fasziniert starrte der Junge auf einen übermannsgroßen Nikolaus. Wie von magischen Kräften angetrieben, bewegten sich dessen Glieder. Gleichmäßig hob und senkte sich der rechte Arm. Die Hand hielt eine Rute umfasst. Der Mechanismus im linken Arm brachte einen Jutesack zum Schwingen. Geheimnisvolle Ausbeulungen ließen darauf schließen, dass der Sack nicht leer sein konnte.

Einige Minuten ließ Leonore ihre Kinder gewähren. Mit Helene an der Hand stellte sie sich neben Aron. Ihre eigene Kindheit kam ihr in den Sinn. Nur wenig gab es zu Nikolaus. Die Zeiten damals waren hart. Und zudem war der Vater Kommunist und als solcher den christlichen Bräuchen nicht besonders zugetan. Den Stiefel füllte die Mutter. Einen Apfel gab es, eine Handvoll Nüsse, selten mal eine Apfelsine. Jetzt hatten es die Kinder besser.

Während das Mädchen mit kindlichem Respekt den riesigen Weihnachtsmann betrachtete, stand ihr Bruder fasziniert vor dem Wunder der Mechanik. Bis zu seiner Scheitelhöhe hatte sich auf der Schaufensterscheibe ein eisiger Beschlag gebildet. Der Junge hauchte dagegen und rubbelte mit dem Wollfäustling so lange kleine Sichtfenster in das dünne Eis, bis er auch die Stiefelspitzen der Figur sehen konnte. Er trat ganz nahe an die Scheibe heran und schaute nach oben. Am meisten beeindruckten ihn nämlich zwei große dunkle Augen, die sich über dem wallenden Rauschebart im Takt der Armbewegungen öffneten und schlossen. Natürlich wusste er, dass dies alles nicht durch Zauberhand geschah. Eine Maschine, vielleicht ein elektrischer Antrieb, musste dahinter stecken. Wie das mit Armen, Sack und Rute funktionierte, konnte er sich einigermaßen vorstellen. Aber das Öffnen und Schließen der Augen war ein Rätsel für ihn. Steckte da ein zusätzlicher Mechanismus dahinter? Und worauf beruhte dann die Gleichförmigkeit der Bewegungen von Augen und Armen? Er überlegte und kam dabei ins Träumen.

Zwei halbwüchsige Burschen machten seinem Grübeln ein Ende. Unbemerkt waren sie neben ihn getreten. Er nahm die beiden erst wahr, als der eine grinsend zum anderen sagte: »Guck amol, dem seine Glotzböbbel.«

Diese seltsam nüchterne, ja geradewegs abfällige Bemerkung zerstörte jeglichen Zauber. Sie riss Aron in die Wirklichkeit zurück.

»Kommt jetzt«, mahnte die Mutter streng. Wenige Meter weiter passierten sie eine Baustelle, die man kurz nach Beginn der Kälteperiode eingestellt hatte. Halbhohe Mauern ruhten unter unberührtem Schnee, ließen ahnen, dass hier Großes entstand. Großes zumindest, wenn man die Maßstäbe der kleinen Stadt anlegte. Die Baustelle war abgesperrt. Obwohl es noch Tag war, brannten rußend bereits zwei Petroleumlampen, die man in Richtung der angrenzenden Gassen an den zu Gittern umfunktionierten Armierungsmatten verdrahtet hatte. Es war schwierig geworden, in die angrenzende NSU-Werkstatt einzufahren. Der Hauptstraße zu, wo die örtliche BP-Tankstelle ihren Platz hatte, war kein Betrieb.

Im Herbst hatte Aron in Grüppchen anderer Kinder und auch erwachsener Schaulustiger noch fasziniert dabei zugesehen, wie eine an einem Autokran hängende Abrissbirne immer wieder aufs Neue gegen die Giebelwand eines altehrwürdigen Fachwerkhauses donnerte. Die Füllungen aus Stein und Putz wurden rasch eingedrückt. Allein das Gebälk, obwohl sichtlich morsch und angefressen von den Jahrhunderten, wehrte sich mit Vehemenz. Immer wieder mussten Zimmerleute in die Staubwolke hinaufsteigen und allzu Widerständiges durchsägen.

Nur wenige Schritte vom Kronenladen entfernt drängte sich ein Rudel Kinder vor dem Schaufenster einer Buchhandlung, die im hinteren Teil auch Spielwaren feilbot. Man sagte immer noch Burckhardt, wie die einstigen Besitzer hießen, obwohl der Laden schon seit etlichen Jahren von zwei jungen Frauen geführt wurde, Schwägerinnen, die nicht der traditionsreichen Buchhändlerfamilie entstammten.

Die Ursache des Gedrängels dieser großen Kinderschar war eine weihnachtlich geschmückte Installation, in der sich weitaus mehr bewegte als an dem riesigen Nikolaus im Schaufenster des Kronenladens. Mittels mehrerer kleiner Motoren und etlicher raffiniert angebrachter Transmissionen schien eine riesige Menagerie von Steifftieren lebendig geworden zu sein. Hirsche zogen einen Schlitten durch den weihnachtlichen Wald. Zwei kleine Bären in Lederhosen zersägten einen Stamm. Zwei noch kleinere saßen auf einer Wippe, die sich gleichförmig mal auf der einen, mal auf der anderen Seite hob. In einer Küche kochte die Igelmutter für ihre Jungen. Von hoch oben, das ganze Gewimmel und Gewusel kühn überblickend, winkte ein Affe den kindlichen Gaffern freundlich zu.

»Nur ganz kurz«, bettelte Helene und zerrte erneut an der Hand ihrer Mutter. Leonore gewährte ihnen auch diese kleine Freude, wohl wissend, dass beide die bewegliche Menagerie während der letzten zwei Wochen schon mehrmals auf dem Nachhauseweg von der Schule und zu anderen Gelegenheiten bestaunt hatten. Sie ging einige Schritte weiter und studierte gelangweilt die Auslage eines mit Folie abgedeckten Zeitschriftenständers. Noch immer berichteten etliche Blätter über den Kennedy-Mord. Seriöses wurde mit immer wilderen Verschwörungstheorien verwoben.

Es verlief, wie sie es zuvor vermutet hatte. Als mehrere sanfte Mahnungen nichts fruchteten, musste sie beide Kinder resolut von dem Schaufenster wegzerren. Erneut setzte leichter Schneefall ein. Die Menschen hasteten nun schneller auf beiden Seiten der Fahrbahn an den Geschäften vorbei. In einer Viertelstunde würden die Läden schließen. Und die wenigsten würden am Nachmittag nochmals aufmachen. Es war Heiligabend. Leonore hatte es nicht eilig. Zuvor hatte sie aus der Drogerie noch eine Tüte Hustenbonbons geholt. Dies tat sie ohne ernsten Anlass, nur zur Vorsorge, falls über die Festtage jemand krank würde. Gestern schon hatte sie Urlaub genommen und alles eingekauft, was die kleine Familie während der Weihnachtstage benötigte. Gemeinsam gingen sie auf der linken Seite die Hauptstraße hinunter, bis sie das Geschäft des alten Kachel erreicht hatten, der hochbetagt noch immer jeden Tag im Laden stand. Sie kaufte dort einen weiteren Satz Wachskerzen. Schon nach wenigen Schritten standen sie auf dem Marktplatz. Vor dem Rathaus war eine mächtige Weißtanne aufgestellt worden. Noch blieb die Beleuchtung ausgeschaltet. Etwas dahinter, ganz an die Wand neben der Rathaustreppe gerückt, befand sich eine winzige Bretterbude. Davor stand ein Maronenofen, in dessen eisernem Aufsatz normalerweise Esskastanien geröstet wurden. Leonore liebte die honigfarbenen heißen Nüsse. Doch jetzt war der Ofen kalt. Zu ihrer nicht geringen Enttäuschung wurden keine heißen Maronen zubereitet. Ein kleiner drahtiger Mann hatte soeben damit begonnen, eine Zeltbahn abzubauen, die als einfache Dachabdichtung der Bretterbude diente. Leonore kannte den Mann. Es war der Vater ihrer Freundin Caroline, der Schausteller Friedrich Schürbel, den alle, die mit ihm vertraut waren, nur Frédéric nannten.

»Was ist denn los?«, fragte sie sichtlich enttäuscht. »Verkaufst du keine Maronen mehr?«

Der Mann unterbrach seine Arbeit nicht. Beim Aufrollen der Zeltbahn sah er flüchtig zu ihr auf. »Ach, du bist’s. Schluss, aus, Ende. Die Stadtoberen haben darauf bestanden, dass ich die Bude bis spätestens Mittag des Heiligabends abbaue.«

»Aber dann verlierst du ja die Kundschaft, die zum Weihnachtskonzert auf den Marktplatz kommt.«

»Genau das ist ja der Grund. Mein Stand würde die getragene Stimmung stören. Außerdem sei zu wenig Platz für die Musiker.«

»Aber die Kapelle steht doch immer am Fuß der Treppe.«

»Was weiß ich.« Der Alte machte eine abfällige Handbewegung. »Wahrscheinlich haben sich die hiesigen Geschäftsleute wieder mal daran gestört, dass ein Auswärtiger eine Idee hatte, auf die sie selbst nicht gekommen sind.« Dass er stark erregt war, sah man nun unschwer an seinem roten Kopf, von dem sich eine alte Narbe deutlich sichtbar blassrosa abhob.

Leonore hatte den Eindruck, dass Schürbel sich in Rage reden würde. »Trotzdem, habt schöne Weihnachten«, sagte sie deshalb rasch. »Und grüß mir Caroline ganz herzlich. Sie soll sich mal wieder melden.«

Am Abend, wenige Minuten, bevor es sechs Uhr läutete, kam die kleine Familie wieder auf den Marktplatz. Der war bereits voller erwartungsfroher Menschen. Die meisten standen auf den Gehwegen, die den Marktplatz einrahmten. Von Schübels Maronistand war nichts mehr zu sehen. So wie jetzt alles angeordnet war, hätte er auf keinen Fall gestört. Die Musiker der Stadtkapelle standen bereits vor der Rathaustreppe. Einige rauchten, andere nippten an heißen Getränken. Manche hatten ihr Instrument auf die Treppe oder in den Schnee gestellt, der das Pflaster bedeckte. Man war bereit. Nun mischten sich auch diejenigen, die im Fünfuhrgottesdienst gewesen waren, unter die erwartungsfrohen Schaulustigen, die bereits ihre Plätze eingenommen hatten. Begehrt waren die winzigen Eingangsbereiche der Ladengeschäfte, vor allem jene, zu denen Stufen hinaufführten.

Leonore hatte einen dunklen Mantel angezogen und zum Schutz gegen möglichen Schneefall einen schwarzen Hut aufgesetzt, den sie das Jahr über nur selten trug. Einige Bekannte nickten ihr zu. Der eine oder andere wünschte ihr ein frohes Fest. Dann erblickte sie einen Mann, den sie als einen der Rathausoberen erkannte, den Stadtbaumeister Otto Hipp. Er war in Begleitung eines jungen Mannes, seines Sohnes Rüdiger. Aron, der sich mittlerweile der Hand seiner Mutter entwunden hatte, stand dem jungenhaft wirkenden Mann einen Augenblick lang gegenüber. Wortlos lächelte er ihn an. Jahrzehnte später würde Aron per Zufall auf einen bemerkenswerten, aber leider wenig bekannt gewordenen Roman stoßen, Grand Hotel Abgrund, verfasst von eben jenem Rüdiger Hipp, der viel zu früh, nur wenige Tage nach seinem Vater, gestorben war.

Der alte Hipp kannte Leonore Winter, eine geborene Schimmelpfennig, nur flüchtig, so wie ein Rathausbeamter eine zurückgezogen lebende Bürgerin in einer Kleinstadt eben kannte. Er lupfte grüßend den Hut, wollte zügig weitergehen, noch einen Platz finden, von dem aus er das Weihnachtskonzert sowohl gut sehen als auch gut hören konnte. Der junge Mann folgte grußlos seinem Vater.

»Einen Moment noch, Herr Hipp.«

Hipp, der es nicht mochte, wenn er ohne seine Amtsbezeichnung Stadtbaumeister angesprochen wurde, antwortete knapp und fragend: »Ja, bitte?«

»Hat das sein müssen, dass man den Maronimann noch an Heiligabend fortjagt wie einen Köter? Jetzt hätten die Leute eine Freude gehabt und der Mann hätte noch einen guten Umsatz gemacht.«

»Das geziemt sich nicht«, antwortete Hipp streng. »Im Übrigen habe ich mit dieser Entscheidung unseres Hauses nichts zu tun. Frohe Weihnacht.«

Leonore sah sich suchend nach ihren Kindern um. Aron entdeckte sie auf dem Rand des Marktbrunnens. Er war zu anderen Jungen hinaufgeklettert, um eine bessere Sicht auf die Kapelle und das weitere Treiben zu haben. Helene fand sie in der Einmündung der Mittelgasse in Begleitung eines gleichaltrigen Mädchens, wahrscheinlich einer Schulkameradin. Unruhig sah sie immer wieder zu ihrem Sohn hinüber. Sie wusste, dass sie irgendwann an diesem Abend ihren Kindern noch eine Enttäuschung bereiten musste. Lange hatten beide darauf gehofft, dass vor der Bescherung noch ein Paket ihres Vaters ankommen würde. Jakob schickte schon hin und wieder Geschenke aus Amerika, Kleidung, Schokolade, manchmal auch Spielsachen. Aber in diesen Dingen war er unzuverlässig. Selten einmal kam ein Paket rechtzeitig vor Ostern, Weihnachten oder Kindergeburtstagen. Am Nachmittag hatte der Briefträger ein Paket angeliefert. Nach einem flüchtigen Blick auf den Absender hatte sie es nicht übers Herz gebracht, die Freude der Kinder zu dämpfen, die meinten, es handle sich um die Weihnachtsgeschenke ihres Vaters. Aber das Paket war von Caroline. Es enthielt neben zwei Tafeln Schokolade für die Kinder und einem Viertelpfund besten Bohnenkaffees abgelegte, aber noch brauchbare Knabenbekleidung ihrer Söhne, die beide wesentlich älter als Aron waren.

Flying Fish

Die Begegnung mit Leonore befeuerte Schürbels finstere Gedanken, was nicht das Geringste mit dieser Frau zu tun hatte, die er sehr schätzte und die wohl die einzige enge Freundin seiner Tochter Caroline war. Sein Verdruss ging auf diesen Ort zurück, auch wenn er hier schon seit mehreren Jahrzehnten als allein verantwortlicher Schausteller die kleinen Rummel befuhr, die ein- oder zweimal im Jahr stattfanden. Dass man ihn zwang, seinen Stand abzubauen, ehe er beim Weihnachtskonzert der einheimischen Stadtkapelle einen letzten größeren Umsatz machen konnte, passte ins Bild, war aber bei Weitem nicht seine schlimmste Erfahrung. Ein Erlebnis mit gewaltiger Tragweite bewegte ihn noch heute. Es hatte sich in den allerletzten Kriegstagen ereignet. Wenn er, was gottlob nur selten vorkam, von Alpträumen geplagt wurde, standen sie meist in irgendeiner Beziehung zu den damaligen Vorgängen.

Am Ende des Lautertals musste er den zweiten Gang einlegen, obwohl er nichts anderes als die Teile der zerlegten Maronenbude und den Ofen auf der Pritsche hatte. Sein Henschel HS 90 sah recht schnittig aus, rot, den großen sechszackigen Stern inmitten der Fronthaube. Doch dem modernen Unterflurmotor fehlte es an Pferdestärken, was vor allem im Schaustellergeschäft misslich war. Den hölzernen Systembau, den er in Murrhardt zur Kastanienrösterei umfunktioniert hatte, verwendete er normalerweise für die Schießbude. Seine Leute würden überrascht sein, wenn er bereits jetzt nach Hause kam. Er hatte seine Frau gebeten, man möge mit der Bescherung nicht auf ihn warten. Bis der Ofen erkaltet und die Bude abgebaut sei, wäre es schnell neune. Und dann wäre er vor zehn Uhr nicht in Seelbach. Er würde mit ihnen noch ein Glas Wein trinken. Ein bisschen hatte er sich auch davor gefürchtet, Heiligabend nur in kleinem Kreise zu verbringen. Es war das erste Mal, dass sein Sohn Willi mit seiner eigenen Familie feiern wollte. Da steckte wohl dessen Frau dahinter, die behauptet hatte, die Kinder seien jetzt schon groß. Sie sollten auch einmal erleben, wie sich Weihnachten in der eigenen kleinen Familie anfühlt. Sie hatte tatsächlich »anfühlt« gesagt, als ob Weihnachten ein Stoff oder ein Pelz wäre, über den man prüfend mit der Hand streicht. Nach dem Mauerbau konnte seine Tochter Heiderose nun schon das dritte Weihnachten nicht aus der Zone ausreisen, was seine Frau noch mehr quälte als ihn. Vor wenigen Tagen, am 17. Dezember, war ein Passierscheinabkommen in Kraft getreten. Westberliner durften über Weihnachten erstmals nach zweieinhalb Jahren ihre Verwandten im Ostteil der Stadt besuchen. Aber Nichtberliner blieben weiterhin aus der DDR ausgesperrt. Und für ihre Tochter gab es ebenfalls keinerlei Besuchsmöglichkeit. So würde am Abend nur Caroline bei ihnen sein, die wahrscheinlich mehr, als sie es sich anmerken ließ, darunter litt, dass auch ihre beiden Söhne erstmals Weihnachten woanders feierten. Ludwig, der ältere, hatte bereits angekündigt, dass er das Fest auf dem Köcherhof begehen würde, den er von seinem anderen Großvater geerbt hatte. Und von Hans, dem jüngeren der beiden, fehlte jede Spur. Angeblich war er in Hamburg. Von dort hatte er eine Postkarte geschrieben. Aber niemand wusste Genaueres, auch seine hiesigen Freunde nicht. Die hatte Caroline allesamt aufgesucht oder angerufen. Er war mit einem Italiener ausgebüchst, nachdem sie zuvor zusammen mit mindestens noch einem weiteren Beteiligten seinen Bruder Ludwig aufs Übelste verprügelt hatten. Irgendeine Weibergeschichte. Schauerlich. Obwohl Frédéric und seine Brüder wilde Gesellen gewesen waren, hatte es so was nie gegeben. In der Sippe wurde zusammengehalten. Der Vater hätte Derartiges niemals geduldet. Aber seine Enkel hatten keine Väter. Der leibliche Vater von Ludwig, Carolines erster Mann, war im Krieg umgekommen. Der Vater von Hans war ein ehemaliger Besatzer, ein Negersoldat der Amis. Kein richtiger Neger, irgendwie trug er auch indianisches Blut in sich. Er war kein übler Kerl gewesen, freundlich, höflich, großzügig. Er kam gerne ins Haller Eck, die Kneipe, die seine Frau seit 1942 in Seelbach betrieb. Das Anwesen hatte früher einmal einem jüdischen Matzenbäcker gehört, der den Deportationen der württembergischen Juden durch rechtzeitige Flucht ins Ausland entgangen war. Wie zu ihrer Entschuldigung betonten die Schürbels immer wieder, dass sie das Haus von einem Schwäbisch Haller SA-Mann günstig gekauft hätten, der seinerzeit mit der Einrichtung einer Schankwirtschaft überfordert gewesen sei. Nach dem Krieg hatten sie lange damit gerechnet, dass jemand das Haus zurückfordern oder zumindest eine Ausgleichszahlung fordern würde. Aber bis zum heutigen Tag war nichts dergleichen geschehen.

Als Caroline im Frühjahr 1946 hochschwanger war, verschwand der Bursche. Damit blieb seine Tochter mit zwei Jungen zurück, deren Väter, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen, nie mehr gesehen wurden. Beide Kinder litten sehr darunter, jedes auf seine Weise. Ludwig, der Ältere, entwickelte mit zunehmendem Alter eine trotzige Aggression, die mit Schuldzuweisungen an seine Mutter einherging und ein ums andere Mal den Familienfrieden ins Wanken brachte. Der Jüngere flüchtete sich schon als Kleinkind in imaginäre Welten. Anfangs stellte er sich vor, wie es wäre, wenn sein Vater plötzlich wieder auftauchen und ihm mit Anerkennung und Stolz gegenübertreten würde. Als der Junge älter wurde, träumte er davon, nach Amerika aufzubrechen und dort seinen Vater zu suchen und auch zu finden. Dass dem so war, erahnte Frédéric Schürbel aus den ständig wiederkehrenden Fragen und einem wachsenden Interesse an Amerika, dem Leben dort und den Möglichkeiten, dorthin zu gelangen.

Wenn er jetzt an Hans dachte, beschlichen ihn Kummer und Sorge. Niemand wusste, wo er sich derzeit aufhielt, ob es ihm gut ging und ob er zumindest mit dem Allernotwendigsten versorgt war. Er hatte eine Dummheit gemacht, aber das war aus Sicht des Großvaters kein Grund, einfach das Weite zu suchen. Über Generationen hatte es in ihrer Familie immer wieder Angehörige gegeben, die als Wanderschauspieler und Rummelplatzbeschicker in Not oder in Schwierigkeiten geraten waren, wie sie sich für Fahrende seit alters her an vielen Orten auftaten. Er selbst war ja bis weit ins Erwachsenenalter hinein auch kein Kind von Traurigkeit gewesen, hatte in der Kriegs- und Nachkriegszeit im großen Stil schwarz gehandelt und auch sonst nichts von dem ausgelassen, was das Leben ihm angeboten hatte. Aber deshalb einfach abhauen? Abhauen, das gab’s in ihrer Familie nicht.

Hans war noch immer sein Lieblingsenkel. Umso mehr schmerzte es ihn, dass er gruß- und ankündigungslos verschwunden war. Schon als Kind war er ein gelehriger Schüler gewesen, wenn er ihm die artistischen Fertigkeiten nahegebracht hatte, die in seiner Sippe von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden. Im Unterschied zu seinem älteren Bruder war er äußerst begabt, jonglierte mit leichter Hand, war auf dem niederen und später auch auf dem hohen Seil erstaunlich sicher. Es machte ihm Spaß, immer wieder neue Dinge auszuprobieren.

Voller Wehmut dachte der Alte an die frühen Fünfzigerjahre, als der Kleine mit Beginn der kalten Jahreszeit ihn mit einer von Jahr zu Jahr wachsenden Emsigkeit bei den notwendigen Holz- und Streicharbeiten unterstützte, die an Wagen, Buden, Schaukeln und Karussellpferdchen zu verrichten waren. Und wenn es draußen stürmisch und kalt war, zogen sie sich ins Haus zurück und bastelten aus Holzresten allerhand Spielzeug. Natürlich durften die lustigen Ringkämpfer in der Spielzeugkiste eines Schaustellerkindes nicht fehlen, aus Sperrholz ausgesägte Gliederpuppen mit beweglichen Armen und Beinen, die so auf eine Schnur aufgefädelt wurden, dass zwei Kinder mit den hölzernen Kraftmännchen Ringkämpfe veranstalten konnten. Angeleitet vom Großvater bastelte Hans Dosenkreisel, Ballschleuder und Ballfänger, Rollwägelchen mit Tanzfiguren und einen Wellenhüpfer. Als Können und Geduld des Jungen dazu ausreichten, machten sich beide in der Vorweihnachtszeit an den Bau eines Kugeltreppenspiels. Man sah dem Kerlchen deutlich an, wenn es in einer Tätigkeit aufging. Nichts konnte ihn ablenken. Die Zungenspitze ragte zwischen den Schneidezähnen hervor, ein Zeichen von Konzentriertheit und Begeisterung. Hans leimte den vierseitigen Rahmen exakt auf die Kanten eines rechteckigen Grundbrettchens. Nach dem Trocknen wurde vorsichtig ein Deckbrettchen aufgenagelt, in das der Junge zuvor ein quadratisches Fensterchen gesägt hatte. Währenddessen hatte der Großvater fünfzehn gleich große Holzstückchen gefertigt, die, dachziegelartig aneinandergefügt, die Fächer der Kugeltreppe bildeten. Nun musste nur noch am Ende der Konstruktion eine Fußleiste quer auf den Boden genagelt werden, damit die zu stark geschossene und somit in den Hohlboden fallende Kugel wieder von selbst nach vorne rollte. Die dafür verwendeten Nägel durften das Bodenbrett nicht durchstoßen. Probleme gab es ausgerechnet mit der Kugelrinne, die nur aus einem schmalen Brettchen und zwei beidseitig aufgenagelten Leisten bestand. Beim ersten Mal hatten sie es an Länge fehlen lassen. Auch bei steilstmöglicher Aufstellung rollte die grauweiß marmorierte Murmel nicht bis ans Ende der Kugeltreppe. Rasch wurde eine längere Rinne gefertigt. Mit den Farben, die sonst für die Ausbesserungen am Kinderkarussell und an den Schiffschaukeln Verwendung fanden, wurden schließlich die Außenseiten des Spiels grün, die Kugeltreppe, die Fußleiste und die Kugelrinne rot gestrichen. Hans spielte damit stundenlang und hingebungsvoll, Ludwig hingegen eher missmutig. Ein korrekt ausgetragener Wettbewerb wollte zwischen den beiden schon im Kindesalter so ungleichen Brüdern nicht in Gang kommen. Dieser bestand höchstens in einer sich gegenseitig überbietenden Verklärung des jeweiligen Vaters, wobei Ludwig schon früh den abgeschmackten und in der Familie keineswegs geschätzten Begriff Heldentod ins Spiel brachte. Hans hatte dagegen mehr als genug damit zu tun, als leicht erkennbarer Abkömmling eines Negersoldaten, der sich aus der Verantwortung geschlichen hat, gegen dessen weitere Verunglimpfung anzukämpfen. Seine Vaterverehrung konnte sich an keiner konkreten Gestalt orientieren. Seine Mutter besaß zwei winzige Schwarzweißfotos, auf denen er im Kreis seiner Kameraden zu sehen war. Es waren somit in erster Linie seine Träume und Phantasien, die ihm Hoffnung gaben und die notwendige Stabilität verliehen, um sich in einer keineswegs immer wohlgesonnenen Umgebung behaupten zu können.

Als Frédéric Schürbel den roten Lastwagen auf die Hoffläche des Haller Ecks lenkte und den leise dröhnenden Motor abstellte, hatte sich sein Missmut über die frühe Einstellung des Maronenverkaufs weitgehend verflüchtigt. So konnte er wenigstens am Abend mit den beiden Frauen zusammen sein, die noch mehr als er darunter litten, dass vollkommen unklar war, wo sich Hans augenblicklich aufhielt.

Einmal, Hans war schon etwas älter, vielleicht elf oder zwölf, hatten sie während des ausgehenden Winters ein Segelschiff gebaut. Der Junge hatte in seiner Sehnsucht nach Amerika darauf bestanden, dass man sich möglichst genau an einem berühmten amerikanischen Schiff orientieren sollte. Nun besaß Frédéric Schürbel ein 1872 in Berlin gedrucktes Handbuch der Seemannschaft, das er in den turbulenten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg im Tausch gegen eine Flasche Gfinkelten von einem vormaligen Marinesoldaten erhalten hatte. Beim gemeinsamen Durchblättern des verstaubten Buches stießen sie auf die Bauskizze des Baltimoreklippers Flying Fish, einem wendigen Zweimastsegler.

Daraus entwickelte sich ein mehrwöchiges Enkel-Großvater-Projekt. Frédéric Schürbel förderte den Ehrgeiz des Jungen, indem er ihn zuerst die Teile maßstabsgetreu mit einem roten Kopierstift auf Transparentpapier übertragen ließ. Diese Zeichnungen wurden, was Rumpf und Aufbauten anging, auf geeignete Hölzer übertragen und anschließend ausgesägt und glattgeschliffen. Zur Stabilisierung bauten sie in die Mitte des Schiffsbodens einen Schwertkasten. Nachdem der Bugklotz und ein Heckbrett angeschraubt waren, wurden der Vordersteven, Deckaufbauten und das Rumpfgerippe montiert. Mühe bereitete das Einsetzen des Schwertkastens und des beweglichen Schwertes, das mittels eines Nagelbolzens in den Kastenwänden gelagert wurde. Sie mussten Kasten und Schwert mehrmals wieder herausnehmen, ehe der Schnurmechanismus störungsfrei funktionierte, mit dem das Schwert in flachen Gewässern eingezogen werden konnte. Das langwierige Aufnageln der Plankenbrettchen auf das Rumpfgerippe erledigte Hans alleine. Der Großvater war aber dabei behilflich, die Stöße und Fugen mit Leim und Fensterkitt abdichten zu helfen.

Mittlerweile, es war bereits Mitte März, war es nochmals so kalt geworden, dass sie die restlichen Arbeiten an einen Tisch in der großen Wirtshausküche verlagerten. Die Großmutter schimpfte über das Hämmern, den Holzstaub und die Leimreste auf dem Tisch, ließ die beiden aber gewähren. Währenddessen schob sie Teiglinge in den in die Wand eingelassenen Ofen, der aus jener Zeit stammte, als hier noch der Matzenbäcker David Leonberger die ungesäuerten Brote ausgebacken hatte.

Hans bohrte mit großer Geduld die beiden Mastlöcher in das Deck. Darüber wurden zur weiteren Stabilisierung der aufragenden Masten zwei Mastschuhe genagelt. Jetzt wurde die Außenseite des Rumpfes mit Bleiweiß grundiert, verkittet und geschliffen. Bis zur Wasserlinie strichen die beiden das Schiff zinnoberrot, darüber beizten sie das Holz und strichen es nochmals aufwändig samt der Masten und Deckaufbauten mit Bootslack. Schnell waren zwei Nagelbänke gefertigt, die mit Schnüren belegt wurden, die als Schiffstaue dienten. Dann wurde maßstabsgetreu aufgetakelt und vertäut. Zigarrenringe fungierten als Bullaugen. Kleine, aus Holzresten gefertigte Deckskanonen wurden so auf Deck platziert, dass das Schiff ausbalanciert in einem wassergefüllten Zuber schwamm. Am Ende befestigten sie eine aus unterschiedlich dicken Drahtenden gebogene Reling. Nachdem die beiden Bastler noch einige Fähnchen angebracht hatten, malte der Großvater mit einem feinen Pinsel den Namen Flying Fish auf die Steuer- und Backbordseite des Bugs.

An einem sonnigen Sonntag im April unternahmen die beiden am Rande der Innenstadt von Seelbach erste Tests an einem strömungsarmen Abschnitt des kleinen Flüsschens Seel, das um diese Jahreszeit reichlich Wasser führte. Zur Sicherheit hatten sie an dem Schiff eine Halteleine befestigt. Gleich am Ufer legte der Großvater zur Feinjustierung noch einige Schrotkügelchen auf, die er anschließend auf dem Deck so verklebte, dass sie aussahen, als wären sie die Munition der Deckskanonen.

Am darauffolgenden Sonntag unternahm die Familie einen Ausflug an den Fornsbacher Waldsee. Ludwig weigerte sich mitzukommen. Weder Ermahnungen der Mutter noch die Schmeicheleien von Großmutter Berta fruchteten etwas. Auch die Aussicht auf eine Bootsfahrt oder ein Eis stimmten ihn nicht um. Am abgeflachten Ufer des Badesees wurde die Flying Fish feierlich zu Wasser gelassen. Rasch sammelte sich um die Schaustellerfamilie eine kleine Kinderschar. Neidvolle Augen verfolgten die Fahrt des imposanten Segelschiffs, das Hans voller Stolz an einer langen Leine hielt. An dieser entlang war eine dünne Schnur lose befestigt, mit deren Hilfe er auch das aus Messingblech gefertigte Ruderblatt steuern konnte. Nur hin und wieder musste der Großvater leise Anweisungen geben.

Er verschloss den Wagen. Die Bude würde er erst an einem der nächsten Tage abladen. Seine Frau Luise schien offensichtlich mitbekommen zu haben, dass er das Haus aufschloss. Sie empfing ihn bereits an der Treppe.

»Wieso bist du schon zurück?«, fragte sie, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Ich leg noch ein paar Bratwürste in die Pfanne. Kartoffelsalat ist genug da. Du kannst schon mal in den Keller gehen und Wein mit hochbringen.«

Wortlos befolgte er ihre Anweisung. Wann immer er den noch aus den Zwanzigerjahren stammenden Lichtschalter betätigte und die gekalkten Sandsteine des Kellergewölbes vor sich hatte, krochen erneut die Erinnerungen an die Tage und Nächte hervor, die sie hier unten während der letzten Kriegstage verbracht hatten.

Die Töchter der Besiegten

Am ersten der beiden Tage, die Schürbel gleich mehrere dramatische Ereignisse bescheren würden, war er bereits vor dem Morgengrauen losgefahren. Rötlichgelbe Strahlen der aufgehenden Sonne verbargen sich hinter diesigen Nebelschleiern. Milchiges Licht verstärkte die beklemmende Ruhe eines verlassenen Landstrichs. Niemand schien an diesem Morgen auf der breitgewalzten, löchrigen Chaussee zwischen Spiegelberg und Sulzbach unterwegs zu sein. Dann endlich tauchte sein Gespann im unteren Lautertal auf. Das Bild, das Friedrich Schürbel auf dem Bock des Leiterwagens bot, der gemächlich zwischen den Weilern dahinruckelte, besah sich aus der Ferne wie eine beschauliche Ausflugsfahrt. Der einsame Kutscher saß leicht nach vorne gebeugt auf einer zerschlissenen Decke, die er auf das rissige Holz gelegt hatte. Nur sparsam machte er von der Peitsche Gebrauch. Hin und wieder berührte er damit den mageren Rücken des gesprenkelten Wallachs. Gelegentlich ertönte ein heiseres »Hüh« oder ein schmatzendes Schnalzen. Der Gaul ging gleichmäßig im Schritt. Jede noch so kleine Temposteigerung hätte ihn rasch an seine Leistungsgrenze gebracht, was Schürbel wusste und beachtete.

Dass die Zeiten nicht normal waren und alles aus den Fugen geraten war, konnte man daran erkennen, dass der Pferdewagen auch in der nächsten Stunde das einzige zivile Fahrzeug blieb, das an diesem heiteren Aprilmorgen auf der Chaussee verkehrte. Zuvor hatte Schürbel Löwenstein großräumig umfahren. Er nahm an, dass dort kein Durchkommen wäre, denn es hatte geheißen, der Ort sei durch Luftangriffe am 14. April erheblich zerstört worden. Am Ende fürchtete er auch die Beschlagnahmung seines ärmlichen Fahrzeugs. Möglich war auch, dass die Amerikaner ihn kurzerhand zur Beseitigung der herumliegenden Trümmer heranzögen. Derartiges hatte er in Lichtengrün erleben müssen, wo in kurzen, heftigen Kämpfen um die Reichsstraße 39 mehrere Dutzend Wohnhäuser und Scheunen zerstört worden waren.

Kurz vor Lautern hätte ein unkundiger Beobachter den Eindruck gewonnen, das Gespann sei von einem Militärkonvoi von der Straße gedrängt worden. Tatsächlich aber hatte der Fuhrmann Pferd und Wagen eilig auf den Seitenstreifen eines zertrampelten Ackers bugsiert, als erst leiser, dann aber schnell lauter werdender Motorenlärm das Herannahen einer Fahrzeugkolonne ankündigte. Schürbel erhob sich vom Bock. Um sicherzugehen, reckte er beide Hände in die Höhe. Ein Dutzend Lastwagen und Jeeps rasten an ihm vorbei. Mal gleichgültige, mal feindselige Blicke streiften ihn. Ein Schwarzer, der seinen Helm keck in den Nacken geschoben hatte, verdrehte die Augen. Dann grinste er. Die meisten Soldaten beachteten ihn nicht. Sie saßen dicht gedrängt auf den Ladeflächen und Bänken. Noch war der Krieg nicht vorbei, noch bestand die Möglichkeit, dass etliche der jungen Burschen, die soeben an ihm vorübergeprescht waren, in den letzten Gefechten im Südosten ums Leben kamen.

Mitte März hatte man Friedrich Schürbel zum Volkssturm einberufen, ihn, den fast Fünfundfünfzigjährigen. Am Sammelpunkt in Wüstenrot vernahm er das erste Mal seit langem den Aufruf seines richtigen Vornamens, auf den er getauft worden war und der in seinen Papieren stand. 1917 hatte man ihm in einem französischen Kriegsgefangenenlager den Namen Frédéric verpasst, den er angenommen und während der letzten Jahrzehnte als Künstlernamen geführt hatte. Manche seiner alten Weggefährten witzelten, damit sei es ihm in der Zeit nach dem ersten Krieg besser gelungen, sich den erlebnishungrigen Weibern in München und Berlin zu nähern, wo er als Kleindarsteller in einem armseligen Wanderzirkus auftrat.

An diesem Sammelplatz drängte sich ein wenig wehrhaft wirkender Haufen älterer Männer und junger Burschen, viele davon waren fast noch Kinder. Zuerst ertönte ein schneidiger Durchhalteappell eines ortsfremden Offiziers. Anschließend wurde ihnen eine spärliche Ausrüstung ausgehändigt, an Waffen vor allem Karabiner und Panzerfäuste. Schürbel wurde mit anderen einem älteren Leutnant zugeordnet, dem zwei Finger der rechten Hand fehlten. Zudem hatte ihm ein kleiner Splitter auch das linke Knie dauerhaft geschädigt, was ihn zu einem merkwürdig anzuschauenden Gang verdammte. Schon während der ersten Begegnung mit dem Mann, der aus dem Westfälischen stammte, erwuchs in Schürbel das Gefühl, dass man sich – im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten – auf dessen Umsicht und Vernunft verlassen konnte.

Leutnant Pennekamp sorgte dafür, dass die fanatischen Hitlerjungen strategische Bewachungsaufgaben im Niemandsland übernahmen. Als die amerikanischen Verbände Mitte April aus dem Unterland in die Löwensteiner Berge vorrückten, ließ der Offizier die verbliebenen älteren Jahrgänge nochmals antreten. Nach einem prüfenden Blick in die Runde gab er den Befehl, sich in kleinen Gruppen an Punkte zurückzuziehen, an denen »die Herren Volkssturmmänner mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut« seien. Er vermied Begriffe wie aus dem Staub machen und verdünnisieren. Aber ein jeder hatte verstanden.

Im ersten Krieg hatte Frédéric Schürbel als Infanterist gedient. Zuletzt steckte er in den verlustreichen Kämpfen, die sich Deutsche und Engländer an der Somme lieferten. Nach einer der zahlreichen, aber letztendlich sinnlosen Wiedereroberungen verlorener Stellungen blieb er beim englischen Gegenstoß in einem Krater so lange liegen, bis der Feind das Gelände wieder vollständig kontrollierte. Bei nächstbester Gelegenheit begab er sich in die Obhut der Briten. Die behandelten ihn mit distanzierter Freundlichkeit und überstellten ihn, zusammen mit zahlreichen anderen Gefangenen, zwei Tage später an die Franzosen. Zuvor aber freute er sich über die erste englische Zigarette seines Lebens. Die als Verpflegung ausgegebenen gebackenen Bohnen mit Tomatensoße schmeckten ganz fürchterlich, waren aber ein geeigneter Stoff, um dem nagenden Hungergefühl zu begegnen. In den deutschen Stellungen schoss man schon lange streunende Katzen, und wenn der Kohldampf nicht mehr auszuhalten war, machte man sich über die Ratten her. Diese bevölkerten die Gräben in größerer Zahl als die verlausten Gestalten, von denen Pfaffen behaupteten, sie seien die Krone der Schöpfung.

Im Lager der Franzosen ging es gemächlich zu. Es gab Seife, genügend zu essen und hin und wieder sogar zwei Schöpfkellen Wein pro Kopf. Als Friedrich Schürbel, Spross einer alten Schaustellerdynastie, im Kriegsgefangenenlager Belloysur-Somme Wächter und Bewachte mit allerlei Kunststücken, Pantomimen und Jonglagen unterhielt, erhielt er von französischer Seite den Namen Frédéric.

Kurz vor Sulzbach wurde das Gespann an einem provisorischen Checkpoint gestoppt. Mehrere Angehörige der Military Police kommandierten mit ruppigen Befehlen das einzige zivile Fahrzeug von der Straße. Nachdem ein längerer, in Richtung Backnang fahrender Konvoi durchgelassen worden war, durfte Schürbel seine Fahrt fortsetzen. Ab Bartenbach benutzte er ausgetrampelte Graswege entlang der Murr, um gar nicht erst mit den Militärtransporten in Berührung zu kommen. Noch tobten in der Ferne letzte Gefechte. Entsprechend nervös war der Feind. Der Feind? Oder doch die Befreier? Das Leben hatte Schürbel gelehrt, dass es besser war, keine schnellen Festlegungen zu treffen, sondern die Entwicklungen abzuwarten und genauestens zu studieren. Während der letzten Jahre hatten sie schwer gelitten. Die Tochter war eingesperrt gewesen. Die Schaustellerei kam immer mehr zum Erliegen und wurde schließlich ganz verboten. Immerhin war niemand aus der Schürbelschen Linie umgekommen. Welch ein Glück!

Er blickte gedankenverloren auf den Rücken des mageren Gauls, dessen Knochen deutlich unter dem scheckigen Fell hervortraten. Das Tier gehörte dem Heilbronner Transportunternehmer Konrad Winkle, dem man während des Krieges zuerst die Lastwagen und später auch noch die Pferde beschlagnahmt hatte. Wahrscheinlich war längst alles an den verschiedenen Fronten verschüttgegangen. Lediglich den Klepper hatten sie ihm gelassen. Am 4. Dezember 1944 ging das gesamte Anwesen der Winkles im Feuersturm verloren, den der bislang schwerste Luftangriff auf Heilbronn ausgelöst hatte. Winkle und seine Frau hatten glücklicherweise tags zuvor eine Familie samt deren Habseligkeiten nach Unterheinried gebracht. Weil anderntags ein halber Sack Kartoffeln und ein, vielleicht auch zwei Liter Milch zu kriegen waren, blieben sie über Nacht, anfangs in einem Kinderzimmer, dann, nach Ertönen der Alarmsirene, den Rest der Nacht im notdürftig mit Balken verstärkten Gewölbekeller. Nur auf Umwegen gelangten sie zwei Tage später zu ihrem Haus, genauer gesagt, zu dem, was davon übrig geblieben war.

Kurz vor Mittag des Nikolaustages erreichten Bertha und Konrad Winkle auf dem Kutschbock eines Leiterwagens das etwas abseits von Lichtengrün gelegene Schürbel’sche Anwesen. Ihnen voraus fuhr Bürgermeister Jocher auf dem Fahrrad. Mehrmals musste er anhalten, um den Kontakt zu dem Gespann nicht abreißen zu lassen.

Frédéric Schürbel hantierte um diese Zeit in der Scheune, in welcher der Großteil des Schaustellerfuhrparks untergestellt war. Auch bei ihm hatte man die einzige Zugmaschine und später auch die Pferde requiriert, die er sich besorgt hatte, um wenigstens noch im Umland auf die Kirmes fahren zu können. Schließlich wurde selbst das verboten. Es könne nicht angehen, Rummelplatzvergnügungen abzuhalten, während an allen Fronten unsere Soldaten in heldenhaftem Kampfe stünden, beschied man ihm wie auch seinen Kollegen. Hätte seine Frau nicht den Ausschank in Seelbach betrieben, wäre es für die Familie ganz bitter gekommen. Die Tochter Caroline, die den Köcherhoferben geheiratet hatte, war vom eigenen Schwiegervater wegen angeblicher »Rassenschande« angezeigt worden. Man hatte sie allein aufgrund dieser Aussage zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Caroline, die das Vergehen immer abgestritten hatte, wurde durch geschickte Interventionen höherer SS-Angehöriger, die zum Freundeskreis ihres Mannes gehörten, vorzeitig entlassen, ohne rehabilitiert zu sein. Gott sei Dank waren ihre Brüder Willi und Leopold bereits in amerikanischer Gefangenschaft. Das war unschön, aber nicht mehr lebensgefährlich.

Der Dorfbürgermeister traf ihn dabei an, wie er Metallteile aussortierte, die dringend einer Reparatur bedurften. Manches hatte man bei ihm schon requiriert, was als Rohstoff in den Schmelzen der Rüstungsindustrie gelandet war. Irgendwann musste das ja ein Ende haben. Eines Tages würde man wieder losziehen. Die Menschen, die jetzt so darbten, sehnten sich bestimmt nach einer Zerstreuung, nach den kleinen Freuden und Vergnügungen, die eine Kirmes, ein Stadtfest oder ein Rummel zu bieten hatten. Und wenn es wieder so weit war, wollte Schürbel seinen Fuhrpark in Ordnung gebracht haben. Wenn nur der Willi bald wieder zurückkäme! Ohne den war das Geschäft nicht mehr zu betreiben. Caroline hatte jetzt für den Kleinen zu sorgen. Seine Frau Luise, die von allen, die mit ihr vertraut waren, nur Liesel genannt wurde, fuhr schon lange nicht mehr mit. Früher hatte sie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und all das andere Zeug verkauft. Aber das lange Stehen machte ihr Probleme. Außerdem war sie in der Wirtschaft unabkömmlich.

»Friedrich«, rief der Bürgermeister laut und schlug mit einem Holzscheit an das Scheunentor.

Der Gerufene trat ins Freie, musterte zuerst die Amtsperson, die ihm zeitlebens nie sonderlich wohlgesonnen gewesen war, dann den Leiterwagen, auf dem allerlei Habseligkeiten verstaut waren. Das Ehepaar Winkle verharrte schweigend auf dem Bock. Man kannte sich flüchtig. Der magere Gaul stand regungslos im Geschirr, hielt den Kopf gesenkt.

Jocher löste den Lederriemen, an dem er eine Aktentasche umgehängt hatte und entnahm dieser ein amtliches Schreiben. »Schürbel, ich muss die beiden bei dir einquartieren. Sie wurden in Heilbronn ausgebombt. Hier, lies.« Er reichte ihm mit herrischer Geste das Blatt Papier.

Der Angesprochene nahm es entgegen, ohne einen Blick darauf zu werfen. Er wusste, dass ihm keine Wahl blieb. Schon seit Längerem wurden Ausgebombte aus allen Teilen Deutschlands in der Gegend einquartiert. Ihm wies man nur zwei Personen zu. Im Haus war genügend Platz. Das war beinahe ein Glück. Zumal sie auch noch einen Gaul mitbrachten. Es hätte schlimmer kommen können. »Kommt mit«, sagte er und ging in Richtung Haus.

Im Lauf der nächsten Wochen arrangierte man sich, arbeitete zusammen, behalf sich mit Schwarzmarktgeschäften, die Winkle durch Hinweise auf mögliche Geschäftspartner mit vorbereiten half und die von dem gewitzten Schausteller zum Abschluss gebracht wurden, was beider Schaden nicht war.

Schürbel durfte auch den Gaul benutzen. Als die amerikanischen Verbände aus den Löwensteiner Bergen in Richtung Kocher und Murr vorrückten, sah der Senior der Schaustellerfamilie den Zeitpunkt gekommen, dringend notwendige Schmiede- und Schweißarbeiten in der Werkstatt eines weitläufig befreundeten Murrhardters vorzunehmen. Nach Rücksprache mit Winkle spannte er den Gesprenkelten vor den fahrbereiten Leiterwagen und warf dann die ausgebauten Eisenteile auf die Pritsche. Er deckte die Ladung nicht ab, da davon auszugehen war, dass er auf der mehrstündigen Fahrt des Öfteren angehalten und kontrolliert würde.

»Willst du nicht noch ein paar Tage warten?«, fragte der Fuhrunternehmer, während er seinem neuen Hauswirt dabei half, eine schwere Verstrebung der Schiffschaukel auf die Ladefläche zu hieven.

»Es muss ja weitergehen«, antwortete Schürbel und sah dabei den Frager zweifelnd und zugleich voller trotziger Entschiedenheit an. »Eine andere Chance haben wir nicht.«

Der Schausteller kam schneller voran, als er erwartet hatte. Bereits am frühen Nachmittag erreichte er Murrhardt. Schon aus der Ferne war zu erkennen, dass der Ort beschossen worden war. Die Brücke, die über die Murr zur Innenstadt führte, war wohl noch von Pionieren der Wehrmacht gesprengt worden. Im Niedrigwasser des Flusses lag eine eilig verlegte Behelfsbrücke. Das Pferd war zu schwach, um den Wagen auf der anderen Seite den kurzen steilen Anstieg zur Uferkrone hinaufzuziehen. Zitternd blieb es auf halber Höhe stehen. Geistesgegenwärtig legte Schürbel einen Holzkeil unter das linke Vorderrad. Ältere Männer, einige Burschen und etliche Kinder eilten herbei und unterstützten den Fuhrmann beim Schieben.

Auf beiden Seiten des Flüsschens war eine größere Anzahl Häuser, Nebengebäude und Werkstätten zerstört worden. An einigen Stellen hatten die Bewohner bereits mit dem Beseitigen der Trümmer begonnen. In der oberen Innenstadt begegnete Schürbel eine feindselige Hektik. Militärfahrzeuge standen wild durcheinander, Befehle und unverständliche Rufe hallten durch die Stadt. Eine Militärstreife verbot ihm die Weiterfahrt über den Marktplatz hinaus. Er wendete sein Gespann, kutschierte an der Sonne Post vorbei, vor der ebenfalls Militärfahrzeuge standen, die hektisch beladen wurden. In Höhe der öffentlichen Badeanstalt fragte er ein gebücktes altes Weiblein, wie er denn auf anderem Wege zur Werkstatt des Schlossers und Schmieds Edmund Lauch gelangen könnte. Sie wies ihm den Weg durch den Stadtgarten und fügte resignierend hinzu: »Da därfet Se oigatlich net fahra. Aber des spielt jetzt au koi Roll meh.«

Er hatte Edmund Lauch im ersten Krieg unmittelbar vor den Kämpfen an der Somme kennengelernt. Eine Freundschaft war nicht entstanden, denn nur wenig später wurden sie durch die Gefangennahme Schürbels wieder getrennt. Aber man war sich in jenen schrecklichen Tagen landsmannschaftlich verbunden gewesen und dieser Umstand hatte sie während der letzten 25 Jahre immer wieder zusammengeführt.

Als er sein Gefährt vor dem Lauch’schen Anwesen zum Stehen brachte, konnte er auch hier die hektische Aufgeregtheit spüren, die überall in der Stadt herrschte. Lauch kam ihm mit schnellen Schritten entgegen, begrüßte ihn mit Handschlag. Noch ehe er ihn fragen konnte, was denn der Grund für die ungewöhnliche Stimmung sei, sagte der: »Du musst deinen Gaul in den Stall neben der Werkstatt bringen. Spann aus, denn du kommst heute nicht mehr nach Hause, außer du fährst gleich wieder zurück.«

Was denn los sei, wollte Schürbel wissen.

»Es heißt, die Amis ziehen wieder ab und die Franzosen kommen. Das bedeutet nichts Gutes. Fremdenlegion, Araber, Neger. Und mach dir immer klar: Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Ich muss auf meine Töchter aufpassen. Meine Frau ist mit unserer Jüngsten bei ihrer Tante drunten in der Galabre.«

Der Schlosser meinte damit eine winzige Siedlung, die sich den Fluss entlang bis zur Burgermühle zog. Angeblich hat dort um die Jahrhundertwende eine größere Zahl italienischer Straßenbauer gehaust, was im Volksmund zu der merkwürdigen Gebietsbezeichnung geführt haben soll.

»Sie sorgt für ihre kranke Tante. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich heut Nacht mit der Kleinen auf dem Katzenlauf verstecken soll. Die Besatzer gehen nicht sofort in die Häuser der Armen. Eher wüten sie bei den Reichen.«

»Also wird uns nichts geschehen«, sagte Schürbel mit einem schelmischen Grienen. »Ich bin nicht reich und so richtig bist du’s auch nicht. Wenn es dich beruhigt, bleibe ich heute Nacht hier. Im Camp de Prisonniers de Guerre habe ich ja einige Brocken Französisch gelernt.«

Eine Zeitlang noch hörte man aus der Stadtmitte das Dröhnen der anfahrenden Lastwagen und das kreischende Quietschen wendender Panzer. Als die Amerikaner abgezogen waren, lauschte der ganze Ort verängstigt in die gespenstische, unwirkliche Stille des späten Nachmittags. Wer nicht noch ganz dringende Angelegenheiten zu erledigen hatte, blieb im Haus und begann damit, sich auf die kommende Nacht einzurichten. Es gab keinen Strom. Kerzen waren in vielen Haushalten knapp. Einige hatten Petroleum gehortet und füllten damit alte Lampen. Andere kratzten Wachsreste zusammen und formten Lichterstummel. In manchen Wohnungen war die einzige Lichtquelle der flackernde Feuerschein, der durch einen herausgenommenen Ring oder die schräg gestellte Feuerklappe des Küchenherdes drang. Lediglich die Kinder hatten daran ihre Freude. Mit großen Augen betrachteten sie die rasch wechselnden Licht- und Schattenwürfe an den Wänden und der Decke.

Schürbel ging hinters Haus und schöpfte aus einer Regentonne einen Eimer Wasser. Er trug ihn in den kleinen Stall, in dem gerade mal zwei Pferdeboxen und ein Schweinekoben Platz fanden und stellte ihn in Reichweite des Pferdes auf den gestampften Boden. Gierig soff das Tier den Eimer leer. Er füllte ihn erneut und machte sich mit einer Sichel auf zu der Wiese auf der anderen Straßenseite. Das junge Gras stand noch nicht hoch genug, weshalb er seine Bemühungen bald aufgab. Er ging wieder in den Stall und schüttete einen Rest Hafer in den Holztrog. Danach ging er zum Wohnhaus zurück. Während er die ausgeschliffenen Sandsteinstufen zur Haustür hinaufschlurfte, brandete in der Innenstadt Lärm auf. Lastwagenmotoren dröhnten. Hin und wieder war das metallene Krachen zu hören, das entstand, wenn ein ungeübter Fahrer mit falsch dosiertem Zwischengas einen anderen Gang einlegte.

Als der Gast wieder in die Stube kam, stand Lauch am geöffneten Fenster. Die beiden Mädchen, die zu Hause geblieben waren, waren nicht zu sehen, hatten sich wohl in ihre Kammer zurückgezogen. Ohne sich umzudrehen, sagte der Hausherr lakonisch: »Die Franzosen sind da. Möge der Herr uns beistehen.«

Unaufgefordert setzte sich Schürbel auf einen Stuhl. Nach einer Weile hörte er Lauch fragen: »Hast du die Haustür abgeschlossen?«

»Selbstverständlich. Und den Eisenriegel hab ich auch vorgelegt. Aber das wird wenig nützen. Möglicherweise macht sie das nur noch wilder.«

Die Dämmerung senkte sich herab. Lauchs älteste Tochter Annemarie bereitete in der Küche eine Hafermehlsuppe zu. Der Gast räumte den vollständigen Inhalt seines zerschlissenen Rucksacks auf den Küchentisch. Von einem Brotlaib hatte er unterwegs einen Kanten abgeschnitten. Das Einmachglas Schweineschmalz war noch ungeöffnet. Freudiges Erstaunen löste ein kleines Säckchen Zucker aus. Sparsam süßten sie den Tee, den Leonie, die Jüngere, aus getrockneten Brombeerblättern zubereitet hatte.

»Du hast noch Zucker?«, fragte Lauch.

»Ich rauche nicht und konnte deshalb vor Weihnachten Zigaretten und Abschnitte der Raucherkarte gegen insgesamt sieben Kilo Zucker eintauschen. Das hier ist der Rest.«

Sie versammelten sich um den Küchentisch. Eine einzelne Kerze warf spärliches Licht auf die beiden Männer und Lauchs Töchter. Schweigend löffelten sie die Suppe. Den faden Geschmack hatte man mit etwas Petersilie verbessert, die in winterschwachen Trieben in Blumentöpfen wuchs. Sie standen seit Herbst auf der Fensterbank und mussten vor dem Lüften immer auf den Boden gestellt werden. »Kein Salz mehr im Haus«, sagte Leonie leise. Es klang wie eine Entschuldigung.

»Wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich welches mit. Ich habe Kontakte nach Friedrichshall.«

»Du bist ja richtig drin im Schwarzhandel«, murmelte der Schlosser. »Pass bloß auf, dass man dich nicht eines Tages wegsperrt.«

»Schlimmer als bei denen, die jetzt untergehen, wird’s schon nicht werden. Die hätten einen am Schluss wegen so was noch aufgehängt.« Und vielsagend fügte er hinzu: »Man wird sich in nächster Zeit organisieren müssen.«

»Lasst von dem Brot die Hälfte für morgen übrig«, mahnte der Schlosser, als die Mädchen begannen, Brotscheiben auf der Herdplatte zu rösten. Noch warm wurden sie mit Träubles-Gsälz aus dem Vorjahr bestrichen. Nach dem Essen schöpfte Leonie mit einem blechernen Schöpfer heißes Wasser aus dem Schiff des Herdes in einen hölzernen Trog, gab aus einem Eimer etwas kaltes hinzu und spülte das Geschirr, was leicht von der Hand ging, denn sie hatten kaum Fettes gegessen. Früh zogen sich die beiden Töchter in ihre Kammer zurück.

»Du schläfst in der Stube auf der Chaiselongue«, sagte der Hausherr. »Morgen früh können wir deine Sachen richten. Mal sehen, was der kommende Tag sonst noch bringt.«

»Man muss einen Tag nach dem anderen nehmen. Alles andere hat jetzt keinen Sinn.«

Es war noch vor Mitternacht. Frédéric Schürbel hatte das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein. Schreie und Lärm hatten ihn hochfahren lassen. Er sprang aus dem Bett und ging barfuß zu den höher gelegenen Schlafräumen. Im Flur standen die Mädchen in ihren Nachthemden. Annemarie klopfte an das elterliche Schlafzimmer. »Vater, Vater, wach auf! Da will jemand ins Haus.«

Mit schief sitzender Nachtmütze öffnete Edmund Lauch die Kammertür. Unten hörte man Holz splittern.

»Ihr hättet nicht abschließen sollen«, flüsterte Leonie.

»Kommt«, sagte Schürbel. »Wir legen uns alle ins Bett. Eddi, du auf der einen, ich auf der anderen Seite, die Mädchen in die Mitte. Wenn sie kommen, spreche ich sie auf Französisch an.«

Leonie weinte. Annemarie lag schweigend neben Schürbel, die Decke unters Kinn gezogen. Er spürte, wie sie zitterte. Ihre Zähne klapperten.

»Ganz ruhig«, flüsterte er und regte sich nicht.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Haustür so weit zertrümmert war, dass von außen Schloss und Riegel geöffnet werden konnten. Schwere Stiefel knallten auf die Fliesen des Hausflurs. Dann hörte man Getrampel die Treppen herauf, Klirren, Flüche. Türen wurden geöffnet und wieder zugeschlagen. Nun kamen sie ganz nach oben. Die Kammertür wurde aufgerissen und donnerte gegen den ausladenden Kleiderschrank. Die Lichtkegel zweier Taschenlampen bestrichen das merkwürdige Arrangement. Zwei Männer fortgeschrittenen Alters in einem Bett, zwischen ihnen zwei junge Mädchen.

»Ah, les filles allemandes«, grunzte eine Stimme. Offensichtlich war der Mann betrunken. Wahrscheinlich hatten sie in den Stunden zuvor aus den Kellern der Wirtschaften das geplündert, was sich zuvor nicht schon die Amerikaner geholt hatten. Den meisten GIs hatte der Most nicht geschmeckt. Bauernschnaps und Most würde somit in der einen oder anderen Schänke noch vorhanden gewesen sein.

»J’ai vécu en France.« Eine bessere Notlüge als die, dass er in Frankreich gelebt habe, fiel Frédéric Schürbel auf die Schnelle nicht ein. Hoffnungsvoll fügte er hinzu: »Nous sommes des amis.«

Die Soldateska umstand das Bett. Die meisten schienen Marokkaner zu sein. Auch zwei Schwarzafrikaner waren darunter, aber auch Männer, die wie Europäer aussahen. Waren das die berühmt-berüchtigten Leclerc-Truppen, von denen in den letzten Tagen so viel die Rede gewesen war?

Nun zogen zwei der Eindringlinge an den Federbetten. Edmund Lauch hielt seines noch einen Moment lang fest. Einer schlug mit der Faust nach ihm, was ihn zwang, die Arme schützend vor das Gesicht zu halten. Die schwere Daunendecke glitt zu Boden.

»Les filles!« Ein Soldat, der in der einen Hand eine Weinflasche hielt, griff mit der anderen nach Annemaries linkem Knöchel. Nun fassten auch andere Hände nach den Beinen der Mädchen, die sich schreiend an ihren Vater und an das Kopfende des Ehebettes klammerten.

Blitzschnell sprang Frédéric Schürbel aus dem Bett und wandte sich an einen Soldaten, den er für einen Höhergestellten hielt. »Les filles pas, s’il vous plaît. Je suis un ami.« Mehr wusste er auf Französisch nicht zu sagen, weshalb er mit verzweifelter Geste auf sich zeigte. »Résistance.«

»Alle waren im Widerstand«, antwortete der Hellhäutige, der in der Tat den Rang eines Sergeanten begleitete, in gut verständlichem Deutsch.

»Ich bitte Sie«, flüsterte Schürbel und trat noch näher an den Mann heran.

Dieser zog plötzlich die Pistole und richtete sie auf den Flehenden. »Wenn du noch einen Schritt machst, ist das ein Angriff auf die französische Armee.«

Mehrere Männer schleiften die Mädchen zur Tür hinaus. Den Versuch des verzweifelten Vaters, vom Bett aufzustehen, unterbanden die Eindringlinge mit brutalen Schlägen.

»Rührt euch nicht aus dem Zimmer«, zischte der Hellhäutige, ehe er die Tür hinter sich zuwarf. Die Meute stampfte feixend und johlend in den ersten Stock hinunter.

Schürbel tastete auf dem Nachttischchen nach einer Kerze und entzündete sie mit zitternden Fingern. Schluchzend, mit verzerrtem Gesicht, die Fingernägel in die Kopfhaut gekrallt, wälzte sich Lauch auf dem Bett. Schürbel stellte einen umgefallenen Schemel auf. Stumm und hilflos hockte er darauf, die Ellenbogen auf den Oberschenkeln abgestützt, den Kopf zwischen den geballten Fäusten.

Als von unten ein Wimmern ertönte, sprang der verzweifelte Vater vom Bett auf und wollte zur Tür hinaus. Schürbel schnellte empor und umklammerte Lauch von der Seite. Der Schlosser besaß eine unbändige Kraft. Aber der kleine Schausteller stand ihm nur wenig nach und die Verzweiflung beflügelte seine Kräfte. Mit eisernem Griff umklammerte er den bebenden Leib. Er presste seine Stirn an das Kinn des anderen. »Wenn du jetzt runtergehst, erschießen sie dich.«

»Dann erschießen sie mich eben«, schluchzte der Gequälte und drängte weiter in Richtung Tür, die Schürbel jetzt mit dem Rücken blockierte.

»Das Elend der Mädchen wird dann noch größer und das deiner Frau auch.«

Der Verweis auf die Frau, die mit der Jüngsten bei der kranken Tante geblieben war, ließ Lauch völlig zusammenbrechen. Auch den beiden konnte etwas geschehen sein. Waren auch sie der Gewalt dieser Bestien ausgeliefert? Schürbel geleitete den schluchzenden Mann zum Bett hinüber, auf das er sich willenlos setzen ließ. Wortlos legte der Schausteller den Arm um Lauchs bebende Schultern.

Am anderen Morgen wurde bekannt, dass auch in anderen Häusern Vergewaltigungen stattgefunden hatten. Unmittelbar nach Ablauf der nächtlichen Ausgangssperre war eine Nachbarsfrau zum hochbetagten Arzt Dr. Mürther gelaufen und kam mit ihm im Schlepptau ins Lauch’sche Anwesen. Schürbel hatte die Mädchen in ihre Kammer gebracht und ihnen die Waschschüssel mit heißem Wasser gefüllt. Mehr konnte er in diesem Augenblick nicht für sie tun. Der alte Arzt hatte an diesem Morgen schon mehrere Frauen und Mädchen untersucht und gelegentlich auch mit Hilfe fürsorglicher Nachbarsfrauen Spülungen mit essigsaurer Tonerde vorgenommen sowie Wunden und Schürfungen desinfiziert. Vor allem aber hatte er versucht, Trost zu spenden.

Während Dr. Mürther in der Kammer der Mädchen hantierte, warf Schürbel einen Blick in das eheliche Schlafzimmer. Lauch war erst am Morgen von einer tiefgreifenden Erschöpfung überwältigt worden. Der alte Schausteller fand ihn angezogen auf dem Bett liegend. Mit offenem Mund lag er auf dem Rücken. Er atmete kaum, sah aus wie ein Toter. Ein plötzliches Schnarchen hatte in diesem Moment etwas Beruhigendes.

Schürbel schlurfte in die Küche, warf Späne und Spächtele auf die spärliche Glut und legte Minuten später einige dickere Scheite nach. Das Wasser war immer noch abgestellt. Er kannte einen Brunnen auf dem Weg zum Felsenmeer. Mit zwei leeren Eimern verließ er das Haus. Die Sonne ging soeben auf, die Luft war frisch und klar. Er ließ die Stadt hinter sich. Der Weg würde nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Vor einem einsam am Waldesrand stehenden Haus traf er auf eine Frau mittleren Alters, die auf eine Gartenhacke gestützt in der Einfahrt stand.

»D’ Franzosa send do«, rief sie dem einsamen Wasserholer zu. Dann wies sie auf die Straße, die weiter den Berg hinauf in Richtung des Weilers Vorderwestermurr führte. »Vor wenige Dag send hier no osre nuff.«

Schürbel hob zur Erklärung die beiden leeren Metalleimer. »Ich muss weiter«, sagte er laut und stapfte in Richtung des Brunnens, der zweihundert Meter vom Haus entfernt am Rande eines bewaldeten Abhangs in Stein gefasst war. Zügig füllte er die Gefäße. Noch war es früh im Jahr, der Strahl war kräftig. Früher, wenn er als junger Bursche im Hochsommer auf gelegentlichen Wegen vom Ebnisee ins Murrtal an dem Brunnen eine kurze Rast eingelegt hatte, tröpfelte manchmal nur noch ein dünnes Rinnsal aus dem rostigen Eisenrohr.

Gemächlich ging er zur Stadt zurück, bemüht, so wenig wie möglich zu verschütten. Die Wasserleitungen waren vermutlich infolge des heftigen Beschusses der letzten Tage an einigen Stellen zerstört worden. Man musste sich für alle Eventualitäten wappnen. Eine Viertelstunde vom Haus entfernt einen Brunnen zu haben, war in diesen Zeiten ein Glück.

Im Wasserschiff des Herdes blubberte beruhigend die restliche Füllung. Er legte zwei dicke Scheite nach. Dann schöpfte er einige Kellen heißes Wasser und brühte damit in einer Kanne einige Teelöffel Ersatzkaffee auf, den er im Küchenbuffet in einem Schraubglas gefunden hatte. Schließlich füllte er zwei bauchige Tassen zur Hälfte, rührte reichlich von seinem Zuckervorrat darunter und ging in Richtung der Mädchenkammer. Eine Tasse stellte er auf der Flurkommode ab und klopfte leise an die Tür.

»Seid ihr wach?«, flüsterte er, nachdem er die Tür einen Spalt geöffnet hatte. Annemarie lag zugedeckt in ihrem Bett und blickte zur Decke. Leonie hatte sich ebenfalls hingelegt. Sie verharrte mit dem Rücken zu dem Eintretenden. Über ihre Schultern lief ein sachtes Zittern. Lautlos ließ sie ihren Tränen freien Lauf.

»Trinkt das, das wird euch guttun.« Mehr wagte der alte Schausteller, der in seinem Leben schon so viel gesehen und mitgemacht hatte, nicht zu sagen. »Trinkt, bevor es kalt wird.«

Er schloss leise die Tür, ging in die Küche zurück, füllte das nun fast leere Schiff wieder auf und stellte den zweiten Eimer auf den Wasserstein. Fast erleichtert ging er hinunter in die Werkstatt. Lauch wollte er heute nicht um Unterstützung bitten. Schweigend machte er sich daran, die defekten Teile eines nach dem anderen von der Pritsche des Ackerwagens zu laden. Was er selbst reparieren konnte, wollte er jetzt erledigen. Strom für das Schweißgerät war nicht vorhanden. Also galt es die Esse anzufeuern und das zu schmieden, was auf andere Weise nicht zu reparieren war. Die Feuerschüssel war geputzt. Daneben lag noch etwas Schmiedekohle. Die würde reichen.

Als er die schwere Strebe vom Karren wuchtete, die zur Schiffschaukel gehörte, durchfuhr ihn ein ernüchternder Gedanke. Viele Jahre, nur unterbrochen von der Haftzeit, hatte seine Tochter die Schiffschaukel auf allen Jahrmärkten, Rummelplätzen und Volksfesten betreut. Aufgrund all des Elends, das hier um ihn herum geschah, hatte er kein einziges Mal daran gedacht, wie es jetzt wohl um seine Tochter stand. Der würde schon nichts passieren, sagte er sich mehrmals, um sich zu beruhigen. Immerhin war sie im Besitz von Entlassungspapieren, mit denen sie belegen konnte, dass sie im Dritten Reich eingesperrt gewesen war. Doch das war noch immer nicht vollständig untergegangen. Aber es konnte höchstens noch ein paar Tage dauern. Und bis zum Ende würde weiter gestorben.

Frédéric Schürbels Tochter Caroline hatte bittere Zeiten durchlebt. Ihr Mann, der Erbe des Köcherhofes, galt einige Monate lang als vermisst. Die letzte persönliche Nachricht kam aus Italien. Unmittelbar vor der Geburt ihres Sohnes Ludwig war sie zu ihrer Mutter nach Seelbach gezogen. Sie konnte damals nicht wissen, dass Franz zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes bereits tot war. Die einige Wochen später eingehende Benachrichtigung des Roten Kreuzes hätte sie stutzig machen müssen. Angehörige von Gefallenen wurden über die Wehrmachtsdienststellen informiert. Ein Jahr später brachte Caroline in Erfahrung, dass ihr Mann von einem amerikanischen Militärtribunal zum Tod verurteilt worden war. Man hatte ihn und einige andere in amerikanischen Uniformen hinter den Linien der US-Armee gefangengenommen.

Mit dem Kleinen am Rockzipfel würde es in Zukunft wohl nicht immer möglich sein, dass seine Tochter mit ihm auf den Jahrmärkten unterwegs war. Obwohl, Generationen von Kindern hatten in Karren gelebt, noch dazu in solchen, die viel elender waren, als die, die ihnen heute als Unterkunft dienten.

Edmund Lauch kam nicht herunter und Schürbel wollte ihn jetzt nicht bedrängen. So begann er damit, in der Feuerschüssel der Esse ein Holzfeuer zu entzünden. Als einige dicke Scheite gut brannten, warf er einige kleine Kohlestücke auf das lodernde Holz. Da auch für den elektrisch betriebenen Blasebalg der Strom fehlte, nahm er einen kleineren Handblasebalg von der Wand und presste Luft zwischen die Kohle. Nachdem er weitere Brocken aufgelegt hatte, ging er hinaus, um Gras für den Gaul zu schneiden. Das wenige, was er fand, ergänzte er mit dem Rest Hafer, den er auf dem Wagen hatte. Danach schöpfte er mit einem Eimer Wasser aus dem Regenfass und stellte es in Reichweite der knochigen Kreatur.

In der Werkstatt stocherte er mit einem Schürhaken in der Glut und blies sie noch mehrmals mit dem Blasebalg an. Dann brachte er eine Wagenverstrebung zum Glühen, hämmerte auf dem uralten Amboss auf sie ein, hielt sie wieder in die Glut und brachte sie mit wuchtigen Schlägen in die gewünschte Form. Jetzt, da es bereits auf Mittag zuging, obsiegten Gedanken an die Zukunft über das Grauen, das er noch am Morgen aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Nacht empfunden hatte. Man musste sich für die Zukunft wappnen, auch wenn das Elend der Gegenwart dies unmöglich zu machen schien.