Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

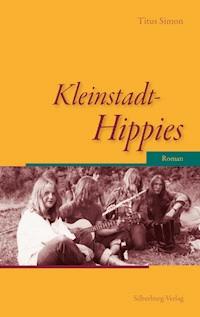

Die Mitglieder der Kleinstadt-Clique um Aron Winter, dem Sohn des Holocaust-Überlebenden Jakob, sind auf der Suche nach einem Platz im Leben. Ob Rockmusik-Festivals, Kriegsdienstverweigerung, das Herumexperimentieren mit Drogen und freier Liebe, politischer Aktionismus oder alternatives Landleben – sie lassen nichts aus, was in den Siebzigerjahren auch nur den Hauch einer Möglichkeit eröffnet, dem Mief des Heimatortes und den spießigen Elternhäusern zu entkommen. Jeder hat dabei mit seinen besonderen Verhältnissen zu kämpfen, insbesondere Aron, der oft glaubt, er sitze zwischen allen Stühlen. Als Sohn eines Juden muss er antisemitische Anfeindungen ertragen, obwohl er selbst kein Jude ist. Auf den Spuren des Vaters begibt er sich nach Israel in einen Kibbuz, um sich über seine Rolle im Leben klar zu werden. Ein Buch voller Momente der Erinnerung und des Wiedererkennens für alle, die in den Siebzigern bereits keine Kinder mehr waren, für Jüngere ein lebendiges Bild ihrer Elterngeneration mit aktuellen Bezügen bis ins Hier und Heute. Ein Porträt einer bewegten Zeit und eine Geschichte, die für sich steht. "Kleinstadt-Hippies" ist nach "Hundsgeschrei" und "Kirmeskind" der dritte Band der fesselnden Familiensaga von Titus Simon.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 658

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Titus Simon

Kleinstadt-Hippies

Roman

Titus Simon, Professor Dr., geboren 1954 in Backnang, verheiratet, drei erwachsene Kinder, studierte Rechtswissenschaften, Sozialarbeit, Pädagogik und Journalistik. Er arbeitete zwischen 1975 und 1992 mit jugendlichen Gewalttätern, in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe und beim NABU Baden-Württemberg. 1992 bis 1996 hatte er die Professur »Jugend und Gewalt« an der Fachhochschule Wiesbaden inne, 1996 wurde er an die Hochschule Magdeburg-Stendal berufen. Er lebt heute als freiberuflicher Schriftsteller in Oberrot (Landkreis Schwäbisch Hall).

1. Auflage 2017© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen.Coverfoto: Archiv Silberburg-Verlag.Lektorat: Gertrud Menczel, Böblingen.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.

E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1778-3E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1779-0Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2054-7

Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de

Inhalt

Franziska macht Ernst

Moonchild

Joschis Mütze

Der Direktor

Alte Freundinnen

Chris

Besuch bei den Göttern

Musterung

Country Joe

Die Fahrkarte

Break on Through to the Other Side

Bir Hakeim

Kehraus

Aschermittwoch

Abschaum

Es fehlen zwei

A Million Miles Away

Das andere Leben

Das Loch im Zaun

Körperspiele

In der »Weißen Villa«

Liebesleid

Oidipus Tyrannos

Familientragödien

Vila Blanca

Cuatro Esquinas

Magic Lounge

Siff

Resa

P. T. aus Arizona

Der gute Mensch

Joschis Leiden

Kein Mensch, kein Tier – ein Grenadier

»Das Flöz« in Berlin

Leonores Schneekugel

Nächte mit Rosenzweig

Angie

Die andere Familie

Die Schatten des Kibbuz

Auf dem Weg zu Judith

Joschi macht sein Ding

Häutungen

Unterm Schloss

Die Kunst der Eroberung

Züri

Obsession

Salaspils

Zum Stein

The End

93 Stufen

Die Übriggebliebenen

Franziska macht Ernst

Das war es jetzt also. Gewissheiten waren verweht, Hoffnungen zerstoben. Und wieder einmal war er allein. Aron Winter sah aus dem Fenster. Die Landschaft Thüringens flog an ihm vorbei. Wobei der Begriff fliegen hier völlig deplatziert war. Der ICE hatte sich bereits zwischen Nürnberg und der ehemaligen Zonengrenze eher gemächlich fortbewegt, aber jetzt ruckelte er nur noch durch die dunklen, gewundenen Klüfte des Thüringer Schiefergebirges. Er passierte kleine Ortschaften, die sich ins Tal und an die angrenzenden, steil aufragenden Hänge schmiegten. Die meisten Häuser waren Altsubstanz, viele noch in DDR-Grau, von winzigen Vorgärten gerahmt. Manche zeigten ein auf- oder freigelegtes Spargelfachwerk, die Dächer waren, der hiesigen Tradition entsprechend, mit Schiefer gedeckt. Nur selten zuckte ein Sonnenstrahl durch die löchrige Wolkendecke und hellte einen winzigen Moment lang Flecken des tiefdunkelgrünen Waldes auf.

Aron sah hinaus. Gerade schlich der Zug durch einen leeren Bahnhof. Nur mit Mühe konnte man den abblätternden Ortsnamen an der geklinkerten Außenfassade entziffern: Unterloquitz. Schon folgte freies Feld, abgeerntet, kilometerlang, so, wie es zu LPG-Zeiten geformt worden war: schmal und lang. In Kürze würden sie das Saaletal erreichen.

Er war müde. Die beiden letzten Nächte hatte er kaum ein Auge zugetan. Die eintönige Fahrt ließ ihn mehrfach in einen unruhigen Schlaf verfallen. So wie draußen die Landschaft an ihm vorbeizog, zogen in mehreren von Kopfschmerzen geplagten Wachphasen Erinnerungen an sein Leben an ihm vorüber.

Er war schlecht gelaunt. Nicht nur das, er war müde, traurig und deprimiert. Das erste Mal seit Kindertagen fühlte er sich einsam. Dabei hatte er ja Familie, war zweimal verheiratet gewesen, hatte aus seiner ersten Ehe mit Margret vier jetzt erwachsene Kinder und dazu einige gute Freunde und Kollegen. In diesem Augenblick fühlte sich aber alles nach einer Reihe von Misserfolgen an, denn immerhin waren ja beide Ehen gescheitert – und jedes Mal war es überraschend für ihn gekommen. Schon damals, kurz nach der Jahrtausendwende, als Margret nach achtundzwanzig Ehejahren plötzlich die Scheidung wollte. Und später genauso bei Juliette, seiner zweiten Frau, mit der er nur ein paar Jahre verheiratet gewesen war. Obwohl sie fast fünfundzwanzig Jahre jünger war als er, hatte doch in ihrer Ehe, in der es fast nie zu Konflikten kam, für ihn nichts darauf hingedeutet, dass sie mit ihm nicht glücklich war.

Er schloss die Augen und wusste sofort, dass er nicht noch mal einschlafen würde. Auch zum Dösen oder zum Davon-gleiten in hoffentlich angenehme Tagträume würde er nicht kommen. Ihm schräg gegenüber saß auf der anderen Seite des Ganges ein Paar, das sich bereits seit der Abfahrt in Nürnberg – also seit Stunden – lautstark unterhielt. Sie nervten, aber er konnte nichts tun, konnte sich höchstens einen anderen Platz suchen. Sie lärmten nicht, redeten aber ununterbrochen.

Die Frau hatte ein schmales Gesicht, einen energischen Mund, die Augenbrauen waren stark betont. Ihre dünnen Haare standen in sämtliche Himmelsrichtungen vom Kopf. Grundlos setzte sie hin und wieder eine riesige, silbergrau gefasste Sonnenbrille auf. Ihr Begleiter hatte Ähnlichkeit mit den mittlerweile in jedem Asia-Shop erhältlichen Buddhafiguren. Das schwarze Haar war kurz geschoren, geltriefend, das Gesicht glattrasiert. Seine enge, grobe, weiße Leinenhose betonte unvorteilhaft seine fetten Oberschenkel. An den Füßen trug er graue Wollsocken und Haferlschuhe. Ein voluminöser Bauch zerrte die Rüschen seines weißen Baumwollhemdes wüst auseinander. Sie redeten vor aufgeklappten Laptops über Termine in Berlin, Präsentationen und Preisgestaltungen. Gesprächsfetzen ließen erahnen, dass sie mit Schuhmode zu tun hatten.

Immerhin: Mit einem Mal stand der Kerl auf und streifte eine viel zu enge und auch zu kurze hellgrüne Pilotenjacke über seinen unförmigen Leib. Die Frau erhob sich ebenfalls. Noch stiegen sie nicht aus, gingen wohl in den Speisewagen.

Als Juliette die Scheidung eingereicht hatte, konnte er zu seiner eigenen Verblüffung damit ganz gut umgehen. Er hatte immer geahnt, dass die Euphorie und die Bewunderung einer jungen Frau für einen wesentlich älteren Mann nicht ewig tragen würden, auch wenn er nach gängigen Maßstäben im Urteil anderer eine gepflegte Erscheinung, gebildet, unterhaltsam, immer noch attraktiv und beruflich erfolgreich war. In den gemeinsamen Jahren mit Juliette hatte sich wie Mehltau eine unmerkliche Entfremdung auf das Verhältnis zu seinen uralten Freunden gelegt. Gelegentliche Abenteuer schienen akzeptiert zu werden, auch der ungewöhnliche Lebensstil seines alten Freundes Christoph Böhringer, der seinen Alltag vollständig der Obsession unterordnete, immer neue Eroberungen zu machen. Ausgerechnet seine dauerhafte Beziehung mit einer Jüngeren löste Phantasien, Neid und Fragen aus, etwa danach, ob beim Älteren nicht mangelnde Reife für altersgemäße Partnerschaften und bei der Jüngeren nicht die Suche nach einem Vaterersatz dahintersteckten.

Einmal, sie hatten sich bei Angelika Rosenke – einer früheren Schulkameradin und alten Freundin – anlässlich ihres Geburtstags getroffen, war es ausgerechnet Christoph gewesen, der ein gleichermaßen anzügliches wie primitives Spiel auf die Spitze trieb. Keineswegs zufällig begann er eine Episode aus der Schmonzette Monaco Franze zu erzählen, in der sich der bereits ältere Franze, gespielt von Helmut Fischer, in ein junges Ding verliebte. Aron Winter hatte daran keine Erinnerungen. Zu der Zeit, als diese Serie ausgestrahlt wurde, hatte er so gut wie nie ferngesehen. Bis in die Neunzigerjahre hinein hatten sie zu Hause kein Fernsehgerät. Einzig die Figur des Tierpark-Toni kam ihm bei Christophs umständlicher Ouvertüre in den Sinn, ohne zu wissen, was es mit ihr auf sich hatte. Er hatte den Namen irgendwann einmal aus Erzählungen über Episoden der Serie aufgeschnappt. Und er hatte ihn als überflüssiges Wissen behalten.

»Stellt euch vor«, fuhr Christoph Böhringer fort, »der Monaco Franze verabredet sich mit einer Zwanzigjährigen. Sein Freund Manni fragt ihn: ›Franze, du und eine Zwanzigjährige, was soll das werden?‹ Darauf der Franze: ›Das verstehst du nicht. Das ist erotisches Heimweh.‹«

Der Lacherfolg war mäßig gewesen.

Aron hatte eine hässliche Bemerkung in Richtung des Filmerzählers unterdrückt. Stattdessen sagte er ausweichend: »Tja, der Helmut Dietl ist auch schon tot.«

»Und der Fischer, der den Franze gespielt hat, lebt schon lange nicht mehr«, sagte jemand aus der Runde.

Angelika Rosenke fügte hinzu: »Karl Obermayr, der den Manni verkörpert hat, ist jung gestorben. Bayrhammer lebt nicht mehr, auch die wunderbare Erni Singerl ist schon etliche Jahre tot. Richtig morbid, das Ganze.«

Nach seiner zweiten Scheidung hatte Aron einige Jahre ohne feste Partnerschaft gelebt. Und auf einmal hatte er sich völlig überraschend neu verliebt. Das erste Mal war er Franziska vor zwei Jahren in Berlin begegnet.

Als der Zug Rudolstadt passierte, fiel ihm ein Satz ein, den Helmut Fischer gesagt haben sollte, als er bereits sterbenskrank war: »Das Leben macht sich mehr und mehr aus dem Staub.«

Dieses Zitat nahm seither einen Platz in dem Erinnerungsschatz ein, von dem er sich wünschte, dass er ihm erhalten bliebe.

Vor zwei Nächten war sein Leben vollkommen aus den Fugen geraten. Da er zurzeit immer sehr früh aufstehen musste, war er vor dem Zubettgehen nur ausnahmsweise nochmals an den Rechner gegangen und hatte seine Mails gesichtet. Längst war ihm zur Gewohnheit geworden, elektronische Post nur vormittags abzurufen. Die kleinen Kästchen und die Ungeduld anderer Zeitgenossen durften sein Leben nicht dominieren.

An diesem Abend war noch eine neue Mail eingegangen. Was er da las, schlug ihm mit voller Wucht auf den Magen und machte ihn völlig fertig. Vor allem, weil er sofort von der Unumkehrbarkeit des Mitgeteilten überzeugt war.

Irgendwann in der Nacht schreckte er auf. Er wusste nicht, wie lange er bereits in das schmale Rechteck seines Tablets gestarrt hatte. Immer und immer wieder las er den Text:

Lieber Ari,

ich schreibe dir, weil ich mich entschlossen habe, unsere Beziehung zu beenden. Ich habe mich entschieden. Ich will und kann nicht mehr.

Es war so, wie du mir vor langer Zeit mal gesagt hast: »Wenn du dich von mir trennst, wird es dir zuerst sehr schlecht gehen, aber dann sehr viel besser.« So ist es auch.

Die Gründe für meine Entscheidung kennst du. Wir haben so oft ausführlich darüber gesprochen. Ich möchte nicht, dass du zu mir kommst oder mich anrufst. Es ist alles gesagt.

Franzi

Ari hatte ihn während der letzten Jahrzehnte außer Angelika niemand genannt. Vor wenigen Tagen waren Franziska und er noch zusammen in München gewesen. Es hatte eher beiläufig geklungen, als sie ihm unter den Schatten spendenden Kastanien im Biergarten des Augustinerkellers zum wiederholten Male die Frage stellte: »Und du möchtest es auch künftig bei unserer Fernbeziehung belassen?«

»Schau«, hatte er gesagt, »es wäre doch eine Zumutung, mich alten Sack dauernd um dich zu haben.«

»Und du möchtest mit mir keine Kinder?«

Nächstes Jahr würde sie neununddreißig werden. Ihr ging es bei diesem Thema nicht um vage Erörterungen, sondern um Entscheidungen.

Er hatte vermutlich die Antwort gegeben, die alles Weitere ins Rollen brachte: »Ich bin dafür zu alt. Das weißt du. Ich habe vier Kinder, von denen die beiden älteren nur wenig jünger sind als du. Seit wir uns das erste Mal begegnet sind, habe ich immer mit offenen Karten gespielt und dich niemals im Unklaren gelassen.«

Sie hatte geschwiegen. Wie sie eine Weißwurst in die Hand genommen und hineingebissen hatte, wirkte energisch, mit wütendem Trotz geladen und dabei geradezu erotisch.

Draußen war eine strahlend helle Nacht. Er zwang sich, vom Bildschirm abzulassen. Minutenlang starrte er hinaus. Der riesige Vollmond stand noch auf der rückwärtigen Seite des Hauses. Er würde erst weit nach Mitternacht sein Fenster passieren.

Neben dem Tablet lag die aufgeschlagene Seite mit den Zeilen, die ihm als Erstes eingefallen waren:

Ich habe dich sehr geliebt. Und ich liebe dich immer noch wie verrückt. Es tut weh.

In den letzten Jahren warst du mir Geliebte, Freundin, kleine Schwester und Vertraute, der Mensch, dem ich am nächsten war. Und ich meinte zu spüren, dass es sich umgekehrt genauso verhielt. Doch jetzt beendest du unsere Beziehung per E-Mail – wie in einer schlechten RTL-II-Schmonzette.

Er hatte die Textpassage, die er ihr zu schicken gedachte, handschriftlich auf einen Schreibblock gekritzelt. »Beziehung« hatte er dann durchgestrichen und durch »Liebe« ersetzt. Er wusste nicht, welches Wort er wählen sollte. Stundenlang zögerte er, die Nachricht tatsächlich ins Reine zu schreiben. Erst am darauffolgenden Nachmittag tippte er sie ein und schickte sie ab. Es würde ihn entlasten. Er würde die kommende Nacht vielleicht nicht mehr durchgrübeln. Aber ihm war auch klar, dass dies an Franziskas Entscheidung nichts ändern würde und er sich zudem der Gefahr aussetzte, am Ende noch ihre Achtung zu verlieren. Sie waren keine Teenager mehr. Franziska war deutlich jünger als er und dennoch eine erfahrene und willensstarke Frau. Bereits am späten Abend bekam er eine weitere eindeutige Antwort:

Ari, bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte, dass wir vorerst keinen Kontakt mehr haben. Mir geht es nicht gut. Es war falsch, dass ich deine Mail geöffnet habe. Ich muss jetzt an mich denken. Ich möchte, dass du das respektierst.

Franzi

Wie nannte man das? Eine klare Ansage! Was hatte er denn verbrochen? Er hatte sie nie bedroht, nie bedrängt. Ihre Beziehung war, so hatte er zumindest bis vorgestern angenommen, von geradezu unglaublicher Leichtigkeit gekennzeichnet gewesen. Aber nun schickte Franzi ihm diese Nachricht, die sich beinahe so las, als sei er einer, der in Krisen ausrasten, möglicherweise sogar gewalttätig werden könnte. Das schmerzte fast noch mehr als die sofortige Gewissheit, dass die Trennung nicht mehr rückgängig zu machen war.

Wenn er jetzt eine weitere Antwort schrieb, würde er zum lästigen, zum belästigenden Ex, käme er fast schon in den Geruch eines kleinen Stalkers. Schluss, aus, vorbei. Er hatte sich mit dem Unumstößlichen abzufinden.

Der Zug erreichte Naumburg. Die Sonne brach hervor, blendete ihn. Flecken blauen Himmels quollen an einzelnen Stellen durch das Wolkengrau.

Es war eine besondere Seelenverwandtschaft gewesen. Beide hatten das mehr als einmal festgestellt. Trotz des deutlichen Altersunterschieds erörterten sie gelegentlich gemeinsames Älterwerden. Im Augenblick fühlte er sich, als habe eine Windhose durch sein Innerstes getobt. Dieser Liebesverlust ließ ihn sein fortgeschrittenes Alter deutlicher spüren als alles andere, als die kleinen Wehwehchen, körperliche Ermüdung, nachlassende Spannkraft und erschlaffendes Gewebe. Mit Torschlusspanik hatte dies weiß Gott nichts zu tun. Er traute sich jederzeit zu, wieder eine Partnerin zu finden. Ihn schmerzte der Verlust dieser aus seiner Sicht ganz ungewöhnlichen, besonders innigen Beziehung.

Der Zug erreichte den Bahnhof Jena Paradies. Direkt über dem neuen Wahrzeichen der Stadt, einem runden Hochhausturm, stand – an eine Wollmütze erinnernd – eine einzelne graue Wolke. Der Himmel dahinter war strahlend blau.

Das Schuhdesigner-Paar – dafür hielt er sie – kehrte an seinen Platz zurück. Aron schlug die Jüdische Allgemeine auf. Er hatte sie, einer spontanen Regung folgend, in einer Stuttgarter Bahnhofsbuchhandlung erstanden. Aron spürte keine besondere Verbundenheit mit dem Judentum, obwohl sein Vater Jude und er selbst mehrmals in Israel gewesen war. Er kaufte das Blatt hin und wieder, weil auch sein Vater es gelegentlich gelesen und über darin geführte gesellschaftliche Debatten berichtet hatte. Sein Vater Jakob war einen schmerzvollen Tod gestorben. Das lag nun bereits vierzehn Jahre zurück.

»Roter Stern am Schwesternkittel« lautete die Überschrift eines Artikels über eine hochbetagte Jüdin, die wohl einst in der Roten Armee gekämpft hatte und jetzt in Israel lebte. Über sie war ein Film gedreht worden: CECTPA. Er hatte keine Ahnung, was dieser offensichtlich russische Titel bedeutete. Ein abgedrucktes Foto zeigte eine schelmisch dreinblickende Greisin. Das helle Haar war immer noch dicht. Knitz, so nannte man in manchen schwäbischen Gegenden den von ihr gezeigten Gesichtsausdruck. Beim Weiterlesen elektrisierten ihn mit einem Mal der Name der Frau und eine Ortsangabe. Die Hochbetagte hieß Eva Vater. Sie war früher Ärztin gewesen und arbeitete im hohen Alter immer noch als Schriftstellerin. Über Wikipedia fand Aron eine Übersetzung des Filmtitels. CECTPA bedeutete »Schwester«.

Ihre Kindheit hatte Eva Vater in Riga verbracht. Ihre Eltern waren im Wald von Rumbula ermordet worden. Auch Arons Großeltern hatte man vermutlich am 5. oder 6. Dezember 1941 nur wenige Kilometer von dieser Stelle entfernt erschossen. Sofern sie nicht bereits in jener eiskalten Nacht erfroren waren, als man sie aus dem Zug getrieben und dann viele Kilometer durch die verschneite Landschaft gehetzt hatte.

Der Name der Porträtierten löste in ihm recht präzise Erinnerungen aus. Achat Purina, die erste Frau seines insgesamt dreimal verheirateten Vaters, hatte ihm während seines ersten, knapp einjährigen Israelaufenthaltes von einem Jungen namens Juri Vater erzählt, der ihr ein großes Vorbild gewesen sei. Er war nur wenige Jahre älter als sie selbst. Vielleicht war sie sogar in ihn verliebt gewesen oder hatte zumindest für ihn geschwärmt. Andeutungen in diese Richtung hatte er jedoch nicht vernommen.

Seine Verwirrung stieg, als es ihm trotz der unstabilen Netzverbindung gelang, über Google eine Besprechung des Films zu finden, in der davon die Rede war, dass die 1922 geborene überzeugte Kommunistin 1997 nach Israel ausgewandert war. Dafür ausschlaggebend sei ihr Sohn gewesen, der damals bereits in Israel lebte. Der Sohn hieß Juri. Der Mann gleichen Namens, von dem Achat Purina ihm in Israel so begeistert erzählt hatte, musste kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren worden sein. Hatte diese ebenfalls aus Riga stammende Eva Vater ihren Sohn nach einem ermordeten Verwandten, etwa ihrem Bruder, oder gar nach dem Vater des Kindes benannt? Und handelte es sich dabei um denselben Juri, über den die erste Frau seines Vaters noch Jahrzehnte später ins Schwärmen geraten war?

Aron Winter war jetzt hochkonzentriert. Das weiter anhaltende Gequassel des Schuhmodepärchens nahm er nicht mehr wahr.

Riga, das wusste er aus den Erzählungen seines Vaters und Achat Purinas, war die Hölle gewesen. Schon vor dem Einmarsch der Deutschen erschlugen die sich Donnerkreuzler nennenden lettischen Faschisten zahlreiche Juden. Insbesondere solche, die nach dem überstürzten Abzug der Roten Armee im Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Juri Vater war beides gewesen, Jude und Kommunist. Er hatte bereits als Jugendlicher der lettischen Untergrundbewegung angehört. Irgendwann in diesen Tagen schien Achat Purina ihn für immer aus den Augen verloren zu haben. Als sie Aron während seines ersten Israelaufenthalts 1973 bis 1974, einer Zeit, in der die Folgen des Jom-Kippur-Krieges noch deutlich sichtbar waren, von Juri Vater erzählte, war zu spüren gewesen, dass dieser für sie auch in politischen und kulturellen Fragen ein Vorbild gewesen war. Er hatte sie als junges Mädchen an moderne Literatur herangeführt, ihr den Weg zu den Beständen der progressiven Ettinger Bibliothek gewiesen. Dort lernte sie moderne deutschsprachige Belletristik kennen und stieß auch auf verbotene sowjetische Literatur. Juri selbst besuchte zu dieser Zeit noch die Höhere Schule Nummer 4, eine wegen ihrer humanistischen Bildung und ihrer Liberalität höchst umstrittene Reformschule. Er wurde Mitglied des illegalen Komsomol dieses Gymnasiums. Gleich zu Beginn der Ulmanis-Diktatur wurde dieser Hort freien Denkens geschlossen. Juri Vater ging in den Untergrund. Um unbelauschte Gespräche führen zu können, fuhren zu dieser Zeit die jungen Leute, die sich dem Widerstand gegen das autoritäre Regime nahe fühlten – Anglern gleich – frühmorgens mit dem Ruderboot auf die Düna hinaus.

In den frühen Neunzigerjahren wandelte Aron Winter auf den Spuren seines Vaters durch das Rigaer Ghetto. Dabei machte er auch das Haus ausfindig, in dessen Keller eine illegale Druckerei untergebracht war. Im ersten Stock befand sich das Café Flora, ein beliebter Treffpunkt für Literaten und Künstler.

Als die Sowjetunion 1940 das Land besetzte, trat Juri Vater in die Rote Armee ein. In den Tagen, in denen Donnerkreuzler Rigas zusammengetriebene Juden in der örtlichen Synagoge verbrannten, gelang seiner Einheit gerade noch die Flucht vor der deutschen Wehrmacht. Achat Purina ging in den Untergrund. Die Ermordung ihrer Eltern konnte sie nicht verhindern. Juri endete tragisch. In Kämpfen gegen Einheiten der SS-Division Wiking verteidigte er am Maschinengewehr seinen Unterstand in dem ukrainischen Dorf Shenderovka, bis der letzte Gurt verschossen war. Als die Deutschen seiner habhaft wurden, erhängten sie ihn an einem Haken im Dachgebälk eines halb zerschossenen Bauernhauses.

Wer war aber nun diese Eva Vater? War sie vielleicht die Ehefrau jenes Juri Vater gewesen, von dem Achat Purina mit so großer Bewunderung erzählt hatte? Oder war sie seine Schwester? Je mehr er darüber nachdachte, umso mehr war er davon überzeugt, dass die frühere Rotkreuzschwester und der ältere Juri in einem engen Verhältnis zueinander gestanden haben mussten. Er nahm sich vor, darüber noch mehr in Erfahrung zu bringen. Wenn er am Ziel war, würde er sogleich mit seinen Recherchen beginnen. Vielleicht lenkte ihn das ab.

In dem Maße, wie die augenblickliche Erregung und die intensive Erinnerung an früher abklangen, spürte er wieder sein Liebesleid. Es schlingerte ihm entgegen wie ein im Toben eines Orkans vom Kirchturm gewehter Dachziegel. Ohne Schutz, brutal und unerwartet.

Unumkehrbar. Wieder kam ihm dieses Wort in den Sinn und führte ihm vor Augen, dass seine Geschichte mit Franzi nun endgültig ans Ende gekommen war.

Noch vor wenigen Wochen war alles anders gewesen! Gelegentlich hatte er im Überschwang die letzten Jahre als »die prallste Wohlfühlphase meines Lebens« bezeichnet, vor sich selbst, aber auch gegenüber engen Freunden.

Moonchild

Bereits nach den ersten Akkorden durchströmte ihn ein seit Langem nicht mehr empfundenes Glücksgefühl. Aron Winter schloss die Augen. Er hörte und spürte die Musik mit demselben freudigen Erstaunen wie vor vierzig Jahren. Dabei hatte er ursprünglich gar nicht die Absicht gehabt, hierherzukommen.

Heini, ein Bekannter, der gleich ihm seit Jugendzeiten ein leidenschaftlicher Fan von Rory Gallagher war, hatte ihn angerufen. Ob er nicht Lust habe, ein Konzert der »Band of Friends« zu besuchen, das in der Winterbacher Lehenbachhalle stattfinden sollte. Die Gruppe sei keine Coverband. Zwei der drei Musiker, die am heutigen Abend auftreten würden, hätten längere Zeit mit dem Größten zusammengespielt. Der Bassist wäre derselbe, der ihn damals, Ende 73, Anfang 74, auf der Irish Tour begleitet hatte.

Aber was konnte man von ihnen schon erwarten? Rory Gallagher war seit mehr als 20 Jahren tot. Es war mehr als zweifelhaft, dass ein junger holländischer Gitarrist und zwei Rockveteranen, die noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hatten als er selbst, auch nur einen Hauch jener magiegeladenen Atmosphäre erzeugen konnten, die er in mehr als einem Dutzend Konzerten des Größten gesucht und miterlebt hatte.

Schlussendlich hatte er sich von Heini überreden lassen, dem Freund, der so anders war als er selbst. Heini war Schlosser, liebte das Angeln und bekannte sich freimütig dazu, dass sein kultureller Horizont sich auf die »drei großen B« beschränkte: Blues, Bier, Bockwurst. Aron dagegen war seit mehr als zwanzig Jahren Professor für Stadtsoziologie und Stadtentwicklung. Er liebte den Blauen Reiter, den französischen Film noir, hörte außer den Meisterwerken der Rockmusik mit großer Leidenschaft und wachsendem Verständnis italienische Opern, über die er ausschweifend zu erzählen wusste. Heini trank zu viel, hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe und war aufgeschwemmt. Ihm hingegen war es gelungen, Disziplin zu halten. Seit drei Jahrzehnten hatte er nicht zugenommen. Viele gleichaltrige und auch etliche jüngere Frauen bezeichneten ihn als »stattlichen, attraktiven Mann«. Und wenn sie unter sich waren, fügte manche hinzu, er sei einer von denen, die »frau« nicht von der Bettkante stoßen würde.

Als das Konzert begann, stand Aron alleine in der Nähe des Durchgangs zum Foyer. Heini war losgezogen, um weiteres Bier zu besorgen. Eines würde er auch noch trinken, aber nicht mehr, denn Heini hatte ihn unter Erwähnung seiner Lust auf maßlosen Konsum bereits auf der Herfahrt darum gebeten, auf dem Heimweg den Fahrer zu machen.

Schon der Beginn des Konzertes überraschte ihn. Statt der erwarteten verbrauchten Rockveteranen betraten zwei drahtige Burschen die Bühne. Gerry McAvoy, der zwanzig Jahre Gallaghers Bassist gewesen war, übernahm, mehr noch als der junge Gitarrist Scherpenzeel, die Rolle des Einpeitschers und Frontmanns. Der weißhaarige Schlagzeuger Ted McKenna saß mit der Würde und der Gelassenheit eines in abertausenden Konzerten gereiften Musikers hinter seinen Trommeln. Er spielte präzise und rationell, tat keinen Schlag zu viel. Ein Könner eben, der ebenfalls drei Jahre mit dem Größten zusammengespielt hatte. Er saß aufrecht mit geradem Rücken auf seinem Schemel und strahlte eine enorme Ruhe aus. Hin und wieder lächelte er zu dem mehrhundertköpfigen Publikum hinunter, gerade so, als wollte er sagen: »Es kann nichts schiefgehen. Vertraut uns, alles wird gelingen.«

Die ersten Takte des Auftakttitels Last oft the Independents waren noch nicht verklungen, da spürte Aron Winter auch schon ein wohliges Kribbeln im Nacken. Sträubten sich seine Nackenhärchen? Es erinnerte an ein Gefühl, das er meist dann verspürt hatte, wenn eine unerwartete Begegnung mit einer attraktiven Unbekannten so weit gediehen war, dass ein gemeinsames Nach-Hause-Gehen nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich wurde. Er spürte wieder die alte Leidenschaft längst verloren geglaubter Tage. Als er einen Moment lang die Augen schloss, wurde er sich des Umstandes bewusst, dass er sich noch immer gelegentlichen Selbsttäuschungen hingab. Es hatte sehr wohl Momente in seinem Leben gegeben, in denen ihn dieses Gefühl getrogen hatte. Der Zauber eines langen Abends, einer mit allen Sinnen erfahrenen Annäherung, zerbarst urplötzlich. Enttäuschende Ernüchterung machte sich breit, wenn die Unbekannte mit einem Mal klarstellte, dass es nicht zu mehr kommen würde. Das war ihm nicht oft widerfahren. Dennoch brachte die Erinnerung an jede einzelne dieser Episoden stets auch den Schmerz zurück, den die zerstobenen Hoffnungen ausgelöst hatten. Er erlebte diese Ernüchterungen wie jenen Augenblick, in dem kerzenbestrahlte Zweisamkeit in der Nische eines Nachtclubs mit einem Mal grell ausgeleuchtet wurde. Schon in jungen Jahren hatte er sich abgewöhnt, in solchen Momenten weiter zu werben oder gar um die Zuneigung der Angebeteten zu flehen. Er hatte das ein einziges Mal in frühester Jugend getan. Damals hatte er sich dem abweisenden Mädchen gegenüber so sehr als kleiner Wicht, als gleichermaßen aufgegeilter wie armseliger Wurm gefühlt, dass er sich noch lange dafür geschämt hatte. Über dieses gleichsam schmerzhafte wie peinliche Erlebnis war er früh zu der Erkenntnis gelangt, dass Mädchen und Frauen derartige Jammervorstellungen nicht ertrugen und es völlig sinnlos war, um Mitleid oder gar Zuneigung zu betteln.

Der Großteil des Publikums war zwischen fünfzig und sechzig, Leute eben, die Rory Gallagher vor Jahrzehnten in seinen Bann gezogen hatte. Leute wie er. Die meisten waren damals langhaarige Freaks gewesen, Haschrebellen, Aufbegehrende, Suchende. Als er die Halle betrat, erschreckte ihn der Anblick. Viele Anwesende waren auf die eine oder andere Weise vom Leben gezeichnet. Fahle, faltige Gesichter, schüttere Haare, Bäuche, Glatzen. Er hatte den Eindruck, dass weniger als ein Viertel der Konzertbesucher Frauen waren. Und auch sie hatten das Engelhafte ihrer Jugend verloren. Forschend sah er sich um. Einzelne Frauen gefielen ihm. Manchen sah man an, dass sie einstmals sehr hübsch gewesen sein mussten. In vielen Gesichtern hatten die Erlebnisse vieler Jahre mehr Spuren hinterlassen, als es ihrem wahren Alter entsprach. Die, die heute hier waren, hatten in ihrem Leben mehr gekifft, geraucht und getrunken als andere.

Er schalt sich einen alten, eitlen Narren. Auch er war ja nicht mehr der Jüngste. Wenngleich – er hatte sich nicht gehen lassen. Und die Laune der Natur hatte ihm im Zusammenwirken guter Gene beider Herkunftsfamilien sein dichtes Haar erhalten. Einstmals war es blond gewesen, und dies, obwohl seine Mutter pechschwarze Locken besessen hatte. Wenn er jetzt in den Spiegel blickte, sah er ein nahezu glattes Gesicht, das von einer dichten, fast stahlgrauen Mähne umrahmt wurde.

Heini war noch nicht zurück. Aron kämpfte sich zur Rückwand der Halle durch, vor der eine lange Theke aufgebaut war. Er fand seinen Freund im Gespräch mit einer ihm unbekannten Rothaarigen. Er ließ sie ungestört und kaufte sich ein Bier.

Die »Band of Friends« intonierte Moonchild. Der junge Gitarrist meisterte das komplizierte Intro erstaunlich gut. Er spielte solide, machte gar nicht erst den Versuch, den großen Meister zu übertreffen. Devot. Er reckte in jeden aufbrausenden Beifall hinein die Hände beschwörend in die Höhe, gerade so, als erflehe er Kraft und Inspiration von dem, den Aron Winter bei jeder passenden Gelegenheit als den besten Gitarristen der Rockgeschichte bezeichnete. Und er zitierte dabei oft Jimi Hendrix, der auf die Frage eines Journalisten, wie man sich als weltbester Gitarrist denn fühle, ohne Zögern mit »Keine Ahnung, da müsst ihr Rory Gallagher fragen« geantwortet hatte. Aron stritt sich gerne mit Anhängern aktueller Popmusik, die er brüsk als einfalls- und seelenlose Maschinenmusik diffamierte. Das Alter, sagte er hin und wieder zu Freunden, zeige sich nicht zuletzt auch darin, dass es immer weniger Orte und Gelegenheiten gebe, den geliebten Vergnügungen von früher nachgehen zu können.

Er blieb am Tresen stehen und betrachtete das Publikum von hinten. Es schien sich tatsächlich zu verjüngen. Hatten vor Konzertbeginn noch blasse Gesichter, Merkel’sche Mundwinkel und sichtbare körperliche Beeinträchtigungen dominiert, überwog urplötzlich Leichtigkeit. Er sah in glückliche Gesichter, Münder, die den Text formten. Die Menge geriet in Bewegung. Die Ersten tanzten bereits, andere wippten noch mit dem Fuß. Er sah die alte fließende Geschmeidigkeit, die Tanzstile, die Jugendliche vor vier Jahrzehnten in so unterschiedlicher Weise gezeigt hatten. Damals wie heute waren sie geprägt von den verschiedenartigen Naturellen, unterschiedlichem Können und der jeweiligen Bereitschaft, aus sich herauszugehen. Noch immer gab es welche, die in ausschweifenden Bewegungen tanzten, sich scheinbar oder tatsächlich entrückt dem Fluss der Rhythmen hingaben. Er sah einzelne ältere Frauen, die sich wie früher so ausladend gebärdeten, als seien riesige Schleier zu bändigen, die ihre Körper umspielten. Andere beließen es dabei, mit auf die Schenkel gelegten Händen den Oberkörper zu bewegen, gerade so, als sollten ihre machtvollen Gefühle daran gehindert werden, die Hülle des Körpers zu verlassen. Ihre kümmerlichen Bewegungen waren Frucht der Furcht, auch nur für einen kurzen Moment die Kontrolle über sich selbst zu verlieren.

Wenige Minuten bevor das Konzert begann, war er seinem Bedürfnis gefolgt, sich noch mal die Beine zu vertreten. Nachher würde er zwei oder mehr Stunden eingekeilt in der Menge stehen. Er durchquerte das Foyer und betrat einen phantasielos gestalteten Pausenhof. Außer den Rauchern, die am Eingangsbereich klebten, befand sich nur noch ein einzelner Mann auf dem Hof. Er ging in schnellen, trippelnden Schritten und ließ nachfolgend die Arme kreisen. Dann hob und senkte er die Schultern, wie Aron es gelegentlich tat, um nach langer Schreibtischarbeit seinen verspannten Nacken zu lockern. Die Schultern nach hinten, dann fallenlassen, dann wieder nach hinten und wieder runter. Nach einer kurzen Pause begann er die Prozedur von vorne. Aron Winter schlenderte auf ihn zu. Der Mann war schlank, hatte ebenfalls dichtes graues Haar, trug einen Dreitagebart und eine runde Brille, die an jene erinnerte, die in den Sechzigern »in« gewesen waren. In seiner Haltung und seinen Körpermaßen glich er Eric Clapton.

»Müssen Sie sich vor einem Konzert auch immer noch ein bisschen bewegen?«, fragte der Unbekannte und fügte erklärend hinzu: »Am Ende schmerzen mir von der langen Steherei immer die Knie. Häufig auch die Schultern und der Nacken. Haben Sie keine Probleme?«

»Es geht so«, murmelte Aron und stellte sich sogleich die Frage, ob er mit derlei Beeinträchtigungen überhaupt ein Rockkonzert besuchen würde.

»Wenn sie spielen«, sagte der Fremde mit einem Lächeln, »sind die Schmerzen nach kurzer Zeit verflogen. Nach dem Konzert sind sie dann umso heftiger.«

Aron, dem anderer Leute Bekundungen über körperliche Befindlichkeiten grundsätzlich unangenehm waren, versuchte das Thema zu wechseln. »Haben Sie Gallagher früher live gesehen?«

»Mindestens zehn Mal.« Über das Gesicht des Mannes huschte ein seliges Lächeln. Sofort wirkte er jünger. »Einmal, es muss so um 1970 herum gewesen sein, hab ich ihn in Schorndorf noch mit ›Taste‹ gesehen.«

»In der Manufaktur? Dann hätten wir uns vor über vierzig Jahren schon mal begegnen können.«

»Wirklich?« Der Mann lächelte erneut. Erinnerungen sprudelten aus ihm heraus. Sie hätten sich im selben Jahr auch auf der Insel Fehmarn über den Weg laufen können, wo Jimi Hendrix wenige Tage vor seinem Tod sein letztes Konzert gab.

In der Halle brandete Beifall auf, begleitet von rhythmischem Stampfen, Gegröle, aufmunternden und fordernden Rufen.

»Wir müssen rein«, sagte der Mann. »Gleich geht es los.«

Schon nach dem ersten Titel hatte Aron die Gewissheit, dass der Abend nicht als enttäuschender Aufguss früherer großer Konzertereignisse enden würde. Er stellte sein Bier auf die Theke. Das in die Jahre gekommene Publikum wurde von den Musikern vollkommen in den Bann gezogen. Ihr Können ließ jegliche Skepsis verfliegen. Immer mehr Körper bewegten sich im Einklang mit Riffs und Rhythmen. Er sah in frohe Gesichter. Es machte den Menschen sichtlich Freude, wieder einmal so aus sich herauszugehen, wie sie es vor Jahrzehnten getan hatten. Viel zu selten gab es Gelegenheit dazu.

Damals, als er das »Taste«-Konzert in der Schorndorfer Manufaktur besucht hatte, war er noch keine sechzehn gewesen. Es war nicht sein erster Konzertbesuch. »Gila« hatte er bereits in Murrhardt gesehen, dem Ort, in dem er die Jahre seiner frühen Kindheit verbracht hatte. Gitarrist und Frontmann war Conny Veit gewesen, der Sohn des schwäbischen Volksschauspielers Werner Veidt, der eigentlich aus Erfurt stammte und irgendwann einmal seinen Geburtsnamen um ein d bereichert hatte. Der einstige Straßenkehrer Gottlob Friederich und spätere SDR-Bruddler starb 1992 elend und fast vergessen als Sozialfall in einem Backnanger Altersheim.

Besuche von Festivals und Rockkonzerten waren in seiner Jugend Arons ganz große Leidenschaft gewesen. Und zudem waren es stets kleine Abenteuer. Es begann damit, dass er das nötige Geld auftreiben musste. Seine Mutter hielt ihn knapp. Großeltern, Tanten und Onkel, die er hätte anbetteln können, gab es nicht. Er war der erste Schüler seiner Gymnasialklasse, der regelmäßig kleinere Jobs annahm. Mit Schneeschieben, Möbelschleppen und Obstaufsammeln fing es an. Später arbeitete er an der Kinokasse und bei einem Wengerter im Nachbarort. Er sortierte gebrauchte Kisten nach weiterer Tauglichkeit und reparierte die leicht beschädigten.

Chris, Joschi und Honey, seine drei engsten Jugendfreunde, bekamen im Gegensatz zu ihm genügend Taschengeld. Chris wusste häufig nicht einmal, was er mit dem vielen Geld machen sollte, das ihm seine Mutter Marlene und die Großmutter hinter dem Rücken des unbeherrschten Vaters zuschoben.

Um Konzerte besuchen zu können, musste Aron weite Anreisen in Kauf nehmen. In Seelbach, wo sie die großväterliche Wohnung bezogen hatten, als er zehn war, herrschten Langeweile und provinzielle Ödnis. Meist bewegte er sich per Anhalter. Hin und wieder konnte er sich einem der Älteren anschließen, einem der kiffenden Lehrlinge und Jungarbeiter, die sich bereits gebrauchte Autos leisten konnten. Wolfgang Lauber, den alle nur Wolle nannten, war angeblich der Erste in der Stadt gewesen, der haschte. Mit ihm zu fahren war nicht ungefährlich. Während die Hinfahrt meist ohne Probleme verlief, war er bei der Heimfahrt von Konzerten oder Feten zumindest besoffen. Oft hatte er einen durchgezogen, wie er es nannte. Das hinderte ihn niemals daran, den Wagen voller Konzertbesucher selbst nach Hause zu fahren. Aron fuhr deshalb lieber mit Joe Berger, einem ruhigen, gutmütigen Burschen. Auch setzte der alle, die er mitgenommen hatte, immer vor der Haustüre ab. Er selbst wohnte in einem winzigen Weiler, von dem er grinsend behauptete, die einzigen Kultureinrichtungen seien die beiden Zigarettenautomaten. Und zwei gebe es auch nur deshalb, weil da einer irgendwann mit demjenigen Streit angefangen habe, an dessen Hauswand der erste Automat hing. Joe gehörte zu einer Autoclique, die ihre NSU TTs im ständigen Wettbewerb untereinander und mit anderen Cliquen tunten, umlackierten und mit Sportzubehör ausstatteten. Mindestens einmal in der Woche wuschen, wachsten und polierten sie ihre Schlitten. Damit der Heckmotor mehr Luft bekam, wurde die Klappe mittels zweier Gummiabstandhalter einige Zentimeter offengehalten.

Arons leidenschaftliche Begeisterung für Rockkonzerte zog verschiedene Schwierigkeiten nach sich. Die in der Schule waren die offensichtlichsten. Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr war er ein unauffälliger Schüler gewesen. Die ersten vier Grundschuljahre hatte er noch in Murrhardt hinter sich gebracht. Als er Ende der vierten Klasse die Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium mit Erfolg gemeistert hatte, sah seine Mutter diesen Zeitpunkt als günstig an, die nun schon lange leer stehende elterliche Wohnung in Seelbach zu beziehen. Für ihn und seine Schwester bedeutete dies eine schlimme Zäsur.

Sie waren in Murrhardt aufgewachsen. Freundschaften hatten sich gebildet. Die ganzen Jahre über hatten sie in einer kleinen Dreizimmerwohnung gelebt. In der ersten Zeit war der Vater noch bei ihnen gewesen. Dann ging er Ende der Fünfzigerjahre nach Amerika. Anfangs hatte Leonore den Kindern noch Hoffnungen gemacht: Sie würden dem Vater folgen, wenn der alles Notwendige geregelt und eine Wohnung für sie gefunden hätte. Doch Jakob Winter machte keine Anstalten, seine Familie nachkommen zu lassen.

Die Mutter sprach wenig darüber. Sie war immer eine starke Frau gewesen. Sie brauchte diese Robustheit, denn ihr schlugen aufgrund ihrer wenig angepassten Lebensweise vielerlei Anfeindungen entgegen. In ihrer Jugend hatte sie den Kommunisten nahegestanden. Der Einfluss des Vaters, Christian Schimmelpfennig, der für die KPD im Seelbacher Gemeinderat saß, hatte darauf einen geringeren Einfluss gehabt, als die meisten dachten. Bereits als junges Mädchen hatte Leonore ihren eigenen Kopf gehabt und war weder vom Vater noch von der ängstlichen, immer kränklichen Mutter zu bändigen gewesen. Die Pubertät ließ sie in die Höhe schießen. Eine Zeitlang war sie die Größte der Klasse, größer noch als sämtliche Jungen ihres Alters. Sie wurde dennoch nur selten gehänselt. Sie war kräftig und auf geheimnisvolle Weise weiblich und schön, ohne den damals gängigen Idealen zu entsprechen. Sie trug nie Zöpfe. Ihr dichtes schwarzes Haar wucherte wild in alle Richtungen. In der Zeit, in der das von erheblicher Bedeutung war, behaupteten manche, sie habe sicher Judenblut in den Adern. Der Familienname »jüdele« so gewaltig, meinte auch ein örtlicher Funktionsträger und forderte von ihrem Vater nicht nur einmal einen Ariernachweis.

Christian Schimmelpfennig hatte Seelbach gleich nach dem Krieg verlassen. Die Mutter war da bereits tot und die Tochter ging längst ihre eigenen Wege. Ursprünglich hatte der Vater die Absicht gehabt, die Seelbacher Vierzimmerwohnung zu verkaufen. In Stuttgart fand er lange keine Arbeit. Er blieb Kommunist, was seine Arbeitssuche erschwerte. Weshalb er die Wohnung nicht verkaufte, blieb sein Geheimnis. Nach 1960 hatte er sie die meiste Zeit leer stehen lassen. In größeren Zeitabständen fuhr Leonore mit dem Motorroller von Murrhardt nach Seelbach, um die Wohnung zu lüften und zu säubern. Im Untergeschoss des Hauses wohnte die Witwe Klein, deren verstorbener Mann ein Freund und Genosse des Vaters gewesen war. Wilhelm Klein wurde trotz dreier fehlender Finger, die man ihm im ersten Krieg abgeschossen hatte, Ende 1944 zum Volkssturm eingezogen. Er kam noch in den letzten Kriegstagen um. Man verheizte ihn mit anderen alten Männern und mit den Hitlerjungen, die fast noch Kinder waren, in der Schlacht um Heilbronn.

Hedwig Klein achtete auf die Wohnung. Nahezu bei jeder Begegnung schalt sie Leonore dafür, dass sie keine Mieter suchte. »Mädchen, der Leerstand schadet nur. Und den Mietzins könntest du gut gebrauchen.«

Obwohl Letzteres zutraf, ließ Arons Mutter sich nicht umstimmen. Die Arbeit bei der ARWA in Unterrot verschaffte ihr nur ein kärgliches Auskommen. Die dort tätigen Frauen wurden schlecht bezahlt. Für Leonore und die Kinder hätte es nicht gereicht, wenn ihr Ex-Mann nicht hin und wieder eine Postanweisung aus Amerika geschickt hätte. Anfangs hatte er gar kein Geld geschickt.

Als Aron acht Jahre alt wurde, begann er seinen Vater zu hassen. Dabei spielte weniger eine Rolle, dass er nicht da war. Er hatte sich letztendlich aus dem Staub gemacht, obwohl er anfangs immer beteuert hatte, er ließe sie nachkommen. Spätestens in einem Jahr sei alles wohlbereitet, eine Wohnung gefunden.

Arons Vater war Jude. Er hatte als Einziger seiner Familie die Deportation und die Vernichtungslager überlebt. Als er in die Vereinigten Staaten aufbrach, folgte er dem zähen Werben eines Geflüchteten, der seine Kindheit und die frühe Jugend ebenfalls in Seelbach verbracht hatte. Carl Goldman war nie sein Freund gewesen. Aber Carl gehörte wie er zu den Überlebenden. Und vielleicht deshalb hatte der ihm immer wieder ermunternde Briefe geschickt und Wege geebnet. Vor allem aber hatte er ihm eine Stellung angeboten, die Jakob, der nie eine Ausbildung abgeschlossen hatte, nicht ausschlagen konnte.

Eines Nachmittags hatte er seiner Frau am Küchentisch der kleinen Dreizimmerwohnung eröffnet, dass er fortgehe. Seine Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt bereits unumkehrbar. Es folgte kein Streit, nicht einmal eine längere Diskussion. Leonore protestierte nicht dagegen. Ob sie zu diesem Zeitpunkt geglaubt hatte, eines Tages mit den Kindern ihrem Mann folgen zu können? Aron nahm sich vor, die Mutter zum passenden Zeitpunkt danach zu fragen. Anfangs schien ihm keine Gelegenheit günstig dafür zu sein. Später war ihm eine Antwort darauf nicht mehr wichtig. Aron trauerte nicht um seinen Vater. Er fehlte ihm weniger, als andere vermuteten. Er hatte ihn immer als distanziert erlebt. Nicht bösartig, eher abgewandt und in einer Welt zu Hause, die für andere verschlossen war. Oft war er außer Haus. Aus den Gesprächen der Eltern konnte er bereits in früher Kindheit heraushören, dass es noch eine andere Familie gab. Der Vater war in Israel schon einmal verheiratet gewesen. Dort lebten auch zwei Kinder von ihm. Aron hatte keine Vorstellung von seinen Stiefschwestern. Er war sich nicht einmal sicher, während der Kindheit Fotos von ihnen gesehen zu haben. Sie waren einige Jahre älter. Mehr wusste er nicht von ihnen.

Die Erinnerung an den Vater verblasste zusehends. Jakob Winter hatte mit seinen Kindern nur wenig unternommen, selten mit ihnen gespielt, kaum mit ihnen mehr als Alltägliches besprochen. Manchmal machten sie während der Sommermonate Ausflüge mit dem Bus. Diese gehörten zu Arons eindrücklichsten Erinnerungen an die Kindheit. Noch immer klang die kindliche Freude jenes Augenblicks nach, in dem der gelbe Postomnibus zwischen dem Sträb’schen Anwesen und dem Haus des Arztes Dr. Berner auftauchte. Mit dröhnender Motorbremse rollte das langschnauzige Ungetüm auf die Haltebucht vor dem Altersheim, das man im ehemaligen städtischen Krankenhaus eingerichtet hatte. Damit begann die Fahrt. Sie war erfüllt von freudigen Erwartungen an den Tag. Der Bus steuerte die Almsiedlung an, hielt kurz in Unter- und Oberneustetten. Ein längerer Halt unterbrach die Fahrt vor der Kirchenkirnberger Krone. Auf der Höhe der Busfenster wuchsen ihnen üppige Geranien entgegen. Helene stieg hin und wieder auf die braunen Ledersitze, um die Blüten besser betrachten zu können. Dies rief regelmäßig leise und manchmal auch laute Unmutsbekundungen Mitreisender hervor. Der Vater schwieg meistens, während die Mutter das eine oder andere Mal eine spitze Erwiderung machte.

Nach dem Halt am Ortsausgang von Kaisersbach dauerte es nur noch zwei Minuten, bis der Bus die Ebniseekreuzung erreichte. Gemeinsam mit anderen Ausflüglern stiegen sie aus. Schnellen Schritts eilten nun alle über abfallende Trampelpfade den letzten Kilometer durch den Wald. Die Kinder tollten voraus. Die Eltern blieben meist im Pulk der anderen zurück. Der Vater trug einen durchgewetzten amerikanischen Militärrucksack. Die Mutter hatte Decken, Handtücher und Badebekleidung in eine altmodische, bestickte Badetasche gestopft, die sie an zwei originellen Bambusgriffen trug. Immer lauter ertönten Lärmen, Lachen, Plantschen und Rufe der Badegäste. Während die einen es sich bereits im Gras bequem gemacht hatten, umrundeten andere auf der Suche nach einem passenden Rast- oder Liegeplatz den See. Um diese frühe Stunde waren fast nur Kinder und einige eifrige Gesundheitsschwimmer im Wasser.

Für Aron und seine Schwester bestand der Tag vor allem aus Plantschen, Herumtollen, Durchstreifen der Büsche und der nahen Uferwiesen. Manchmal trafen sie andere Kinder, mit denen sie spielen konnten. Regelmäßig schlief der Vater ein. Wenn sie sich ihren Platz eingerichtet hatten, ging die Mutter sofort ins Wasser. Meistens schwamm sie einmal rund um den See. Glückstrahlend kam sie zurück und legte sich noch etwas außer Atem neben ihren Mann auf die große Decke. Ihr wohlgeformter Brustkorb, der in einem wasserglänzenden schwarzen Badeanzug steckte, hob und senkte sich noch eine Zeitlang heftig. In dem Maße, wie sich ihr Atem beruhigte, begannen sich ihre Gesichtszüge zu entspannen. Während sie mit geschlossenen Augen dalag, huschte manchmal ein Lächeln über ihr Gesicht. Aron rätselte darüber, woran sie dabei dachte. Bereits als Vierjährigem war ihm aufgefallen, dass seine Mutter manchmal verträumt lächelte, wenn sie sich tagsüber hinlegte und die Augen schloss.

Der Vater ging meist zur Mittagszeit kurz ins Wasser. Er schwamm ein paar Züge und kehrte alsbald zur glitschigen Sandsteintreppe zurück, die in Sichtweite ihres traditionellen Liegeplatzes in den See führte. Niederes Gebüsch und einige alte Bäume trennten ihr Lager vom Schotterweg, der einen geschlossenen Ring um den See bildete. Auf der wegabgewandten Seite begrenzte ein Stacheldraht die Liegefläche. Unmittelbar dahinter erstreckte sich eine steil ansteigende Wiese bis an den Rand des kleinen Örtchens Ebni. Als er noch klein war, hatte Aron gelegentlich vor dem Zaun gestanden und den Kühen dabei zugesehen, wie sie gemächlich das Gras zermalmten. Mitunter gelang es ihm, eine neugierige junge Kuh mit Hilfe eines saftigen Grasbüschels an den Zaun zu locken. Wenn der Vater es bemerkte, rief er warnend: »Pass auf, dass sie nicht deine Hand erwischt.«

Die Mutter schien sorgloser zu sein. Oder sie hatte mehr Vertrauen in seinen Verstand. Selten vernahm er von ihr einen Tadel, eine Warnung oder gar ein Verbot. Das machte es ihm später leichter, als vaterloses Kind in einer Umgebung aufzuwachsen, in der dies als Makel galt. Am meisten schmerzte ihn der Spott anderer Kinder. Seine Ersatzväter fand er beim Herumstreunen in den Hausgärten, in denen alte Männer beschaulich ihr Gemüse anbauten. Er fand sie in den kleinen Werkstätten, in die er als Kind immer Zutritt hatte. Man duldete ihn in der Schreinerei, ließ ihn in die Schlosserei. Sogar der gelegentliche Besuch einer Backstube wurde ihm gestattet. Auch hier konnte es vorkommen, dass Lehrlinge und Gesellen Scherze über ihn machten oder mit ihm Schabernack trieben. Aber immer dann, wenn es zu derb wurde, fand sich ein Meister oder ein Altgeselle, der die Burschen in die Schranken wies. Er sah vieles und interessierte sich für die Arbeitsabläufe. In einer Schlosserei ließ ihn der Inhaber manchmal an einer motorgetriebenen Eisensäge helfen, auf der eingespannte Rund- oder Flacheisen mit gleichförmiger Schnittgeschwindigkeit auf das gewünschte Maß gelängt wurden.

Leonore Winter hatte ihren Kindern den Umzugstermin erst offenbart, als Aron die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium bestanden hatte.

»Auf dem Murrhardter Progymnasium kannst du ohnehin kein Abitur machen«, lautete eines ihrer Argumente. »Außerdem müssen wir in der Wohnung eures Großvaters keine Miete bezahlen.«

In einer regnerischen Woche im März 1964 wurde der Umzug durchgeführt. Leonore hatte ein paar Tage freigenommen. Sie reinigte zuerst die Seelbacher Wohnung, wobei ihr ihre alte Freundin Caroline und Witwe Klein zur Hand gingen. Carolines siebzehnjähriger Sohn Hans half ihr dabei, zwei Räume zu tapezieren und die Küche oberhalb des Wassersteins sowie neben und hinter dem Herd mit lindgrüner Ölfarbe zu streichen. Hans hatte eine dunklere Hautfarbe, was auf seinen amerikanischen Vater zurückging, der sich noch vor seiner Geburt auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub gemacht hatte. Hans half an mehreren Abenden nach Feierabend und war auch an jenem Samstag zur Stelle, an dem die Möbel angeliefert wurden.

Leonore hatte die Wahl gehabt, einen Kohlenhändler oder einen Malermeister um Hilfe zu bitten. Beide besaßen einen Gutbrod Atlas 800 und beiden war sie über die Jahre hinweg eine gute Kundin gewesen. Sie entschied sich für den dunkelgrünen Zweitakter des Malermeisters Veitinger. Zwar wies dessen Pritsche Farbspuren auf. Aber bei diesem Gefährt reichte es aus, die Ladefläche mit einigen Jutesäcken abzudecken, während sie bei Verwendung des Kohletransporters damit rechnen musste, dass ihre Habe während der Fahrt mit Kohlenstaub überzogen wurde.

Sie brachte einen bescheidenen Hausstand nach Seelbach. Zudem war in der einstmals väterlichen Wohnung weitaus mehr Platz als in der winzigen Dreizimmerwohnung, die sie jetzt verließ.

Für Aron war der Umzug gleich in mehrerlei Hinsicht eine harte Zäsur. Er stand an der Schwelle zwischen Volksschule und Gymnasium. Auf der neuen Schule kannte er niemanden. Der Auszug aus der dünnwandigen, luftigen Dreizimmerwohnung bedeutete auch das Zurücklassen der Räume, in denen der Vater noch präsent gewesen war. Ohnehin begannen die Erinnerungen an ihn langsam zu verblassen. Die neue Umgebung beschleunigte diesen Vorgang.

Dass der Vater Schreckliches durchlebt hatte, wusste er seit frühester Kindheit. Regelmäßig kreisten die gedämpften Gespräche der Eltern um ermordete Familienmitglieder, die in Lagern oder auf Todesmärschen umgekommen waren. Sie bemühten sich, so leise zu sprechen, dass die Kinder nichts mitbekamen. Aber die Neubauwohnung war hellhörig und gelegentlich sprach der Vater vor Wut oder vor Erregung lauter, als er es beabsichtigt hatte. Von all dem – den Lagern und Todesmärschen – hatte er als Kind keine Vorstellung gehabt. Die Begriffe hatten nichts mit dem zu tun, was ihm vertraut war. Die Mutter hatte sich lange darum bemüht, ihn vor diesen Schreckensbildern zu bewahren und hatte ihm Antworten gegeben, die ihm bereits als Achtjährigem unpräzise erschienen. Den Vater hatte er nie fragen können. Als dieser Deutschland nicht mehr ertragen konnte, war Aron gerade vier geworden.

Später fiel der Junge in der Volksschule mit Fragen auf, die andere nicht stellten. Sie hatten dafür weder einen Anlass noch das nötige Wissen. Er hatte beides. Früh gab er sich mit Mutters allgemein gehaltenen Erklärungen nicht mehr zufrieden, wonach der Vater es im Land der Täter einfach nicht mehr ausgehalten habe. Wer waren sie und was hatten sie getan? In dem Land, dessen Bürger jetzt alles versuchten, um ihre Schuld hinter der Fassade des sogenannten Wirtschaftswunders zu verstecken. Was für ein Wunder sollte das sein? Während seine Mitschüler in der neuen Stadtbücherei in den Geschichten vom Räuber Hotzenplotz schmökerten, durchstreifte er bereits die Reihen mit der Literatur, die Erwachsenen vorbehalten war. Schon bald entdeckte er die beiden Bände der Illustrierten Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Fotos von Menschenhaufen, Schreckensgestalten, die so spindeldürr waren, dass sie zu zerbrechen drohten. War es das, was die Mutter meinte? Meist wurde er bereits nach kurzer Zeit von der jungen Aushilfe weggeholt, die nachmittags die Aufsicht in der Bibliothek führte. Diese Bücher seien nichts für Kinder. Mit sanftem Zwang schob sie ihn an den Schultern vor sich her zu den Reihen, in denen die Regale mit Kinderbüchern standen.

Je älter er und Helene wurden, umso genauer wurden die Antworten der Mutter. Im Umgang mit anderen Kindern war ihm schon in der Vorschulzeit aufgefallen, dass diese Großeltern, Onkel und Tanten hatten. Sie dagegen kannten außer der Mutter und dem fernen Vater kein weiteres Familienmitglied. Aron hatte noch schwache Erinnerungen an Großvater Schimmelpfennig. Helene konnte sich an den wortkargen, fast kauzigen Mann nicht mehr erinnern.

Wo denn die Eltern des Vaters wären, fragte Aron eines Tages.

»Tot«, erwiderte die Mutter.

»Warum sind sie so früh gestorben?«

»Man hat sie in ein fernes Land gebracht und dort ermordet.«

»Wer macht so was?«

»Hitler und seine Schergen.« Hier zögerte die Mutter, ehe sie ergänzte: »Und die vielen kleinen und großen Helfer, die es an jedem Ort gegeben hat.«

»Auch bei uns hier?«

»Auch bei uns.«

In Seelbach wurde ihm ein weiteres Mal bewusst, nie Großväter und Großmütter gehabt zu haben. Er freundete sich rasch mit einigen Jungen an, die wie er die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium bestanden hatten und die sich gleich ihm umtun mussten, in der neuen Umgebung zurechtzukommen.

Joschis Mütze

Sommerferien waren für Aron immer eine langweilige Zeit gewesen. Er teilte nicht die überschäumende Freude der neuen Mitschüler, von denen etliche wenigstens ein paar Tage mit ihren Eltern in Urlaub fuhren. Immerhin gab es während der ersten Seelbacher Jahre noch andere Jungen, deren Eltern sich keine Reise leisten konnten. Die ersten Sommerferien seiner Gymnasialzeit blieben ihm in besonders guter Erinnerung. Er war noch zu jung für eine Ferienarbeit und seine Mutter betraute ihn nur selten mit Arbeiten in Haus und Garten. Vielleicht war das auch eine heimliche Belohnung dafür, dass er die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden hatte und im ersten Quartal zwischen Ostern und den großen Ferien keine Klagen über seine schulischen Leistungen laut geworden waren. Viel Zeit verbrachte er während dieses Sommers mit Kurt Würz, der von klein auf Kudde genannt wurde. Er war eines der wenigen Handwerkerkinder, denen der Besuch einer weiterführenden Schule gestattet wurde. Sein Vater war Schreinermeister und als solcher Inhaber eines alteingesessenen Betriebs. Er sah es als unschicklich an, in den besten Wochen des Jahres in Ferien zu gehen.

Die Vormittage flossen träge dahin. Dafür waren die Nachmittage voller Abenteuer. Sie trafen sich meist gleich nach eins, wenn der Meister wieder in die Werkstatt ging oder einen Kunden besuchte. Jeder Nachmittag verlief anders. Mal spielten sie mit Größeren bis zum Sechs-Uhr-Läuten Fußball. Mal zogen sie über die Wiesen oder pirschten durch die nahen Wälder. Sie bastelten Rohrflöten oder bauten sich Bögen. Aus Astgabeln und Einmachgummis fertigten sie Schleudern. Wenn es notwendig war, erledigten sie letzte Handgriffe dafür in der Schreinerei. Kritische Blicke und väterliche Mahnungen, mit den Schussapparaten gefälligst keinen Blödsinn anzustellen, begleiteten sie dabei.

Wenn es ihm seine Mutter erlaubte, gesellte sich an manchen Tagen ein weiterer Schulkamerad zu ihnen. Joachim Schreiner, den sie alsbald Joschi riefen, war ein ängstliches Kind, der Kleinste in der Klasse. Mit seiner Unbeholfenheit zog er gelegentlich den Spott sowohl der Lehrer als auch etlicher Mitschüler auf sich. In solchen Situationen bewies Aron bereits als Elfjähriger Mut, indem er sich zumindest den gleichaltrigen Spöttern entgegenstellte.

Der erste Winter, den die kleine Familie in Seelbach verbrachte, war bitterkalt. Der Schnee türmte sich zu meterhohen Haufen und Wällen auf. In den schlecht isolierten Neubauwohnungen fror so manche Wasserleitung ein, was die Schadenfreude der Altstadtbewohner hervorrief, deren Aborte noch mit einer blechernen Wasserkanne oder mit dem Eimer gespült werden mussten. Mit der Kanalisierung Alt-Seelbachs sollte erst im übernächsten Sommer begonnen werden.

An einem dieser Kältetage kam Joschi verspätet zum Unterricht. Von seinem Zuhause bis zur Schule war er, so schnell es ihm möglich war, über die verharschten und vereisten Wege gerannt. Keuchend und vor Erschöpfung wankend betrat er das Klassenzimmer. Noch ehe der Erdkundelehrer einen Tadel aussprechen oder nach den Gründen der Verspätung fragen konnte, brach Gelächter aus. Anfangs lachten nur einzelne. Dann wurde das Gelächter lauter, um nach einer gut hörbaren Ermahnung des Lehrers wieder abzuflauen, bis es gänzlich erstarb. Stilles Grinsen und hämische Gesten hielten die restliche Stunde über an. Der Grund für die Erheiterung wurde in der großen Pause deutlich. Mit den Rufen »Mädleskapp, Mädleskapp« begannen sie Joschi zu hänseln, der als Einziger ohne Mütze auf den Pausenhof gegangen war. Und wieder rief die Meute »Mädleskapp, Mädleskapp«.

Einer fragte hinterhältig, Neugierde vorspiegelnd: »Wo hasch denn dei’ Kapp?«

Alle hatten gesehen, dass Joschi die rote Mütze, die offensichtlich seiner Schwester gehörte, zusammengeknüllt in die Tasche seines kurzen Wollmantels gestopft hatte. Es war eine Mütze, die über die Ohren reichte. Die seitlich angebrachten Bändel wurden unter dem Kinn zu einer Schleife gebunden. So etwas trug kein Junge. Solche Mützen gehörten auf die Köpfe ganz kleiner Kinder oder die der Mädchen.

Durch das Gelächter aufmerksam geworden, schlurfte Siegbert Merz zu ihnen herüber, ein blasser, pickeliger Schüler, der eine Klasse über ihnen war. Merz wurde von den Jüngeren gefürchtet. Sofort mischte er sich in die Hänseleien ein, befeuerte sie erneut und forderte Joschi Schreiner auf, er möge seine Kapp doch mal zeigen.

Joschi stand verdattert und beschämt im Kreis der Buben und rührte sich nicht.

»Na, gib schon her!«, forderte der Größere ungeduldig. Er machte sich daran, die Mütze aus Joschis Manteltasche zu ziehen, was dieser verzweifelt zu verhindern suchte. Merz bekam einen Bändel zu fassen und zog daran. Der Kleine presste die Hände auf die Tasche. Der Bändel riss ab. Die Hilflosigkeit Joschis mündete in einen heftigen Heulanfall. Bald weinte er bitterlich. Rotz troff aus der Nase. Dicke Tränen liefen ihm über das Gesicht. Bereits am Morgen hatte sein Elend begonnen. Er besaß nur eine einzige warme Mütze. Und als diese nicht auf Anhieb gefunden wurde, bestand seine gleichermaßen fürsorgliche wie strenge Mutter darauf, dass er sich mit einer Kopfbedeckung seiner kleinen Schwester gegen die strenge Kälte schützte.

»Heul doch nicht wie ein Weib.« Siegbert Merz versuchte sein eigenes Erschrecken mit starken Worten zu überspielen.

Die anderen schwiegen. Die wenigsten hegten große Sympathien für den Kleinen, der seit Beginn des jetzigen Schuljahrs zunehmend in die Rolle des Klassenkaspers abglitt. Aber wirklich Böses wollte ihm auch niemand.

Joschi hörte nicht auf zu plärren. Aron ging auf ihn zu und legte ihm den Arm um die Schultern. Sein schlechtes Gewissen plagte ihn. Auch er hatte sich an den Hänseleien beteiligt. Leise sagte er zu dem Weinenden: »Gib mir die Mütze.«

Aufheulend schüttelte der Kleine den Kopf und schob erneut die Rechte schützend vor die Manteltasche.

»Komm, gib sie mir. Ich sorge dafür, dass sie genäht wird.« Er griff zur Hand, die die Tasche schützte. Er konnte spüren, wie der Junge allmählich seinen Widerstand aufgab. Schließlich ließ er es zu, dass der Größere die Mütze aus der Manteltasche zog. Der abgerissene Bändel lag im zertretenen Schnee. Aron hob ihn auf und ging auf Siegbert Merz zu. Ganz ruhig sagte er zu ihm: »Du nimmst sie mit nach Hause und lässt sie von deiner Mutter nähen.«

»Du hast sie wohl nicht alle«, empörte sich der Ältere. Erstaunt darüber, dass einer es wagte, so etwas von ihm zu fordern, stemmte er beide Fäuste in die Hüften.

»Du nimmst sie mit.« Aron war ein Jahr jünger, aber genauso groß wie Merz. Er komme in seinem Längenwachstum nach seiner Mutter und mehr noch nach dem alten Schimmelpfennig, vernahm man gelegentlich von den Leuten, die die Familie kannten. Er trat noch näher an den anderen Jungen heran. »Du bringst sie heute Abend geflickt zu Joschi. Sonst passiert was.«

»Was soll denn passieren, Jud?«, fragte Merz höhnisch.

Aron war noch nie als Jude bezeichnet worden. Er fühlte sich auch nicht als Jude. Als er in der zweiten Klasse war, hatte er seine Mutter einmal gefragt: »Sind wir Juden?«

Leonore hatte kurz gezögert und dann »nein« gesagt.

»Aber der Vater ist doch Jude, oder?«

»Dein Vater ist Jude. Ich bin keine Jüdin. Nach dem Gesetz des jüdischen Glaubens kann nur der Jude sein, dessen Mutter Jüdin ist. Also sind Helene und du keine Juden. Aber das ist auch ganz und gar unwichtig.«

Jetzt, auf dem Pausenhof, fühlte er sich wie vor den Kopf geschlagen. Das erste Mal begegnete ihm Jud als Schimpfwort. Später würde ihm das noch einige Male passieren. Ohne nachzudenken schlug er ansatzlos zu. Sofort schoss Blut aus Siegberts Nase. Er bedeckte sie mit beiden Händen. Gebeugt wandte er sich zur Seite. Er machte keine Anstalten, sich zu wehren, was Aron und die anderen verwunderte. Diejenigen aus seiner Klasse, die ihn besser kannten, sagten später, Merz sei schon immer ein Schisser gewesen. Einer, der sich nur mit Schwächeren anlegte.

Die Sache hatte für Aron kein Nachspiel. Merz ging aus gutem Grund zu keinem Lehrer und erzählte auch seinen Eltern nichts. Der Dumme bei der Geschichte war von Beginn an Joschi und er sollte es auch bleiben. Als er mittags ohne Mütze nach Hause kam, setzte es eine Ohrfeige seiner strengen Mutter.

Von nun an suchte Joschi Arons Nähe. Er warb um dessen Freundschaft und dieser gewährte sie ihm auch, was ihm anfangs die eine oder andere abfällige Bemerkung eintrug. Was er denn mit dem Schwächling wolle, wurde er gefragt. So richtig klar war ihm dies auch nicht. In den ersten Wochen schwieg er oder gab ausweichende Antworten. Kudde verhielt sich eine Zeitlang äußerst reserviert. Er hatte zwar nichts gegen Joschi und fühlte sich auch nicht mit ihm in einem Wettbewerb um Arons Freundschaft. Aber der Kleine hatte schräge Ideen. Bereits als Dreizehnjähriger trug er die Haare länger als alle anderen und neigte zu spontanen Aktionen, die den Handwerkersohn verwirrten. Ganz schön ausgeflippt sei Joschi, sagte er, ohne zu präzisieren, was genau damit gemeint war.

Der Direktor

Der Wechsel auf das Seelbacher Gymnasium stellte für Aron auch in einer weiteren Hinsicht eine gewaltige Zäsur dar. Erstmals wurde ihm bewusst, dass seine Familie arm war. Und außer ihm gab es nur noch einen weiteren Mitschüler, dessen Eltern ebenfalls geschieden waren. Schnell wurde ihm bewusst, dass er mehr leisten musste als seine Schulkameraden, die aus alteingesessenen, wohlhabenden Familien stammten. Seine Mutter gehörte nicht zu denen, die dazu in der Lage waren, hin und wieder einen Lehrer zum Nachmittagskaffee einzuladen oder auf andere Weise am Netzwerk der gehobenen Stadtgesellschaft mitzuspinnen.

Bei der Mehrzahl seiner Mitschüler war er aber schnell beliebt. Dazu trug bei, dass er ein aufgeweckter und hübscher Junge war. Zudem hatte er die Geschicklichkeit und Sportlichkeit seines Vaters geerbt. Schon nach kurzer Zeit gehörte er zu denen, die der Sportlehrer zur Vorführung neuer Turnübungen vortreten ließ. Bis er sich einen festen Freundeskreis erschlossen hatte, dauerte es gerade mal ein Jahr.

Im Unterschied zu seiner stillen Schwester ging Aron offen auf die Jungen seines Alters zu. Obwohl Joschi vor allem in den ersten beiden Gymnasialklassen in einer Außenseiterposition gestanden hatte, erschlossen sich Aron über ihn mehrere weitere Freundschaften. Das galt insbesondere für die zu den beiden Mädchen ihrer langsam Gestalt annehmenden Clique.

Mary Krafczik, die ihren richtigen Vornamen Marianne von klein auf hasste, stellte sich als Erste an Joschis Seite. Ihr resolutes Auftreten und ihre laute, feste Stimme machten es ihr leicht, für den Eigenbrötler Partei zu ergreifen. Sie war durchsetzungsfähiger als die meisten Mitschüler, legte sich gelegentlich auch mit einzelnen Lehrern an und duldete keine Ungerechtigkeiten. Im Wechsel mit Angelika Rosenke besetzte sie durchgängig bis zum Abitur den weiblichen Part der Klassensprecher.

Letztere suchte von Beginn an Marys Nähe. Sie war schon in jungen Jahren eine Suchende gewesen und blieb es zeitlebens. Früher als andere Mädchen dokumentierte sie im Auftreten und ihrer Art, sich zu kleiden, dass sie mit den Hippies, Freaks und allen anderen sympathisierte, die sich im Aufbruch und auf der Suche nach neuen, unverkrampften Lebensformen befanden. Im Unterschied zu Mary, die recht schnell ihre beste Freundin wurde, kamen ihr oftmals Zweifel. Dann legte sie eine Nachdenklichkeit an den Tag, die den anderen nicht verborgen blieb. In gut gemeinter Absicht neckten sie sie, was ihre Zweifel manchmal noch verstärkte. Gelegentliche Aufforderungen aus dem Kreis der Clique, nicht immer nach dem tieferen Sinn einer Sache zu suchen, sondern einfach nur Spaß zu haben, bewirkten meist das Gegenteil und ließen die unsichtbare Distanz zwischen ihr und denen, die die Dinge locker sahen, weiter wachsen.