Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hofrat-Halb-Krimi

- Sprache: Deutsch

Ermittlungen mit Stil im Wiener Blutgassenviertel: Kaum kehrt Hofrat Ludwig Halb ins Bundeskriminalamt zurück, überschlagen sich die Ereignisse - ein Mann gesteht auf seinem Totenbett einen Dreifachmord, für den seit Jahren ein anderer einsitzt. Gleichzeitig flattert Halb eine unerwartete Erbschaft ins Haus. Zwischen Wiener Nobelbezirken, Kaffeehäusern und Rotlichtviertel muss er bald erkennen, dass nichts so ist, wie es scheint. Peter Wehle hat mit Hofrat Halb einen liebenswerten Ermittler geschaffen, der beweist, dass man dem Bösen auf der Welt auch mit Stil zu Leibe rücken kann - ein Krimi voll Witz, Charme und verblüffender Wendungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Peter Wehle

Kommt Zeit, kommt Mord

Ein Wien-Krimi

Meinem Vater, zu seinem 100. Geburtstag.

Vor Jahren ...

Endlich begann etwas von dem Zeug zu wirken.

Er hatte verschimmelte Rinde und Insekten hinuntergewürgt und gerade so viel brackiges Wasser getrunken, dass er es nicht wieder auskotzen musste.

Er hatte Glück!

Er spürte, wie eine lebensnotwendige Funktion nach der anderen in seinem Körper versagte. Nur seine Augen und Ohren funktionierten gerade noch so lange, dass er schemenhaft wahrnahm, wie einer der Teufel den Säbel hob und hysterisch in die Videokamera kreischte. Und dann kam der Hieb ... und das Blut.

So unendlich viel ...

Montag, 6. Mai 2013, 9.15 Uhr

„Herr Franz!“

Nichts.

„Herr Ober!“

Wieder nichts.

„Herr Franz, es tut mir ja leid, aber ich bin doch auch nur ein Mensch! Wollen Sie mich wirklich verdursten lassen, noch dazu an einem Tag, so wunderschön wie heute? … und an dem ich so entsetzlich nervös bin, dass mir das vorhin so herausgerutscht ist. Ich hab’s wirklich nicht so gemeint, wie es vielleicht geklungen hat, aber trotzdem entschuldige ich mich dafür! So, Herr Franz, jetzt aber – jetzt bringen Sie mir doch bitte endlich meinen Tee!“

Ludwig Halb war es nicht gewohnt, solche Wortkaskaden von sich zu geben. Dass er das soeben getan hatte, war ein deutliches Zeichen dafür, wie angespannt er heute war.

„Bitte schön, Herr Hofrat, eine kleine Kanne Darjeeling Puttabong first flush Flugtee für den Herrn Magister!“

Mit feiner, leicht gekränkter Ironie in der Stimme und vollendeter Serviergeste stellte der Ober das silberne Tablett vor den Stammgast, den er als kleinen Buben kennengelernt hatte. Damals, vor rund vierzig Jahren, war noch keine Rede davon gewesen, dass aus diesem schüchternen Knaben einmal ein „mordsmäßiger Mörderjäger“ (diesen Spitznamen hatte ihm eine Tageszeitung bei seinem letzten spektakulären Fall verpasst) werden würde.

„Ein klassischer Tee für den Herrn Hofrat! Wohl bekomm’s, Herr Magister!“

Ein anderer als der angesprochene „Magister Hofrat“ hätte angesichts der wiederholten, doppelten Beleidigung selbst einen „Stammober“ wie den Herrn Franz grob zurechtgewiesen. Aber mit der Routine eines altgedienten Ermittlers der Wiener Mordkommission tat Ludwig Halb auch diesmal seinem Gegenüber nicht den Gefallen, so zu reagieren, wie dieser es erwartet hätte.

„Herr Magister“ und „Herr Hofrat“ – wenn der Herr Franz glaubte, ihn, der es hasste, mit seinem akademischen Grad oder seinem Amtstitel angesprochen zu werden, auf die Art provozieren zu können, sollte er sich getäuscht haben!

„Danke, Herr Franz! Lieb von Ihnen, Herr Franz! Ja, das sind halt die Dinge im Leben, die einem selbst an einem so wunderschönen Tag wie heute alles noch herrlicher erscheinen lassen. Eine so edle Tasse Tee auf so vollendete Art an einem so traumhaften Ort serviert zu bekommen … perfekt!“

Nicht nur, weil ihm die Verherrlichungsadjektive schön langsam ausgingen, sondern auch, weil ihn das verblüffte Gesicht des Obers fast lautlos lachen ließ, hörte Ludwig Halb mit seiner Verbalinjurie der verkehrten Art auf.

Der Ober stand drei Sekunden still, bis er eine passende Retourkutsche gefunden hatte.

„Herr Halb, also, so beleidigen müssen Sie mich aber jetzt wirklich nicht! Beim Reinkommen bereits das Mich-Anknurren, und jetzt das? Bei anderen Gästen bin ich das ja gewohnt, aber bei Ihnen? Nein, Herr Magister, bei Ihnen, Herr Hofrat – das enttäuscht mich jetzt schon!“

Mit einer zackig-eleganten Drehung auf seiner rechten Ferse, die einem nordkoreanischen General mit Ballettausbildung zur Ehre gereicht hätte, wandte sich das gekränkte Faktotum um und strafte selbst noch mit der Gestik seiner Rückenmuskulatur seinen heute so aufmüpfigen Stammgast mit Verachtung.

Halb sah ihm mit belustigtem Groll nach, bevor er seinen Blick aus dem Fenster über den Wiener Ring schweifen ließ. Diese Aussicht über einige der schönsten und berühmtesten Prunkbauten der ehemaligen Kaiserstadt hatte ihn schon getröstet, wenn er voller Sorgen auf seinen geliebten Opa, seinen Großvater, gewartet hatte. Halb hasste zwar jede Form nostalgischer Sentimentalität, aber jetzt musste auch er einen tiefen Seufzer unterdrücken.

Was hätte ihm nicht alles passieren können, wenn nicht sein Großvater mütterlicherseits da gewesen wäre? Damals, Ende der 1960er Jahre, als seine Eltern bei einem Straßenbahnunfall mitten in Wien ums Leben gekommen waren. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie dumm ihm die Tröstungsversuche der Erwachsenen vorgekommen waren. „Deine Eltern, die sind jetzt beim lieben Gott da oben, als Engerln geht’s ihnen viel besser als hier auf der Erde.“ Er hatte damals den Herrn Pfarrer und alle, die es „… ja nur gut …“ mit ihm gemeint hatten, angebrüllt, dass sich der liebe Gott gefälligst hinten anstellen solle! Er habe ein Recht darauf, dass seine Eltern bei ihm seien. Er allein! Und nicht der liebe Gott! Und außerdem … seine Eltern seien sehr, sehr gerne auf der Erde gewesen! Bei ihm! Und der Papa bei der Mama und die Mama beim Papa! Die wollten keine „Engerln“ sein, ganz sicher nicht!

Alle waren entsetzt vor ihm zurückgewichen – dass er das doch nicht sagen dürfe! Dass er das doch gar nicht verstehen würde! Dass er jetzt aber ein ganz ein böses Kind sei! Pfui!

Nur sein Opa, also der „Mama-Papa“, der hatte kurz geschwiegen, dann ein knappes „Recht hast’!“ geseufzt, ihn einfach an der Hand genommen und zu sich nach Hause geführt. Die Oma war leider schon vor Jahren gestorben gewesen. Und die Papa-Eltern waren im Krieg umgekommen. Also blieb er jetzt bei seinem Opa.

Das Jugendamt hatte keine Probleme mit dieser Lösung gehabt. Nur ein kurzer Besuch einer sehr strengen Sozialarbeiterin, bewaffnet mit einem ganzen Fragenkatalog … ob sein Enkel ein eigenes Bett habe? Wortlos hatte sein Opa „das Kontrollorgan“, wie sie später die gestrenge Herrin über das Kindeswohl nannten, in das große Kinderzimmer geführt, in dem schon Halbs Mutter ihre, von den Kriegsjahren abgesehen, glückliche Kindheit verbracht hatte, und der Fürsorgerin das Piratenschiff-Bett gezeigt, das ihm sein Opa gebaut hatte.

… was für diesen keine Hexerei gewesen war, denn sein Großvater hatte zwei goldene Hände gehabt, wenn es um Handwerkliches ging. Das war auch der Grund gewesen, warum er vom einfachen Elektriker zum Chef der kompletten Beleuchtungsanlage des Wiener Burgtheaters aufgestiegen war. Und weil er eben als Genie nicht nur im Umgang mit Stromleitungen, Steckdosen und Sicherungskästen galt, sondern auch Tischler-, Installateur- und Tapeziererwerkzeuge mit einer Überlegenheit sondergleichen handhaben konnte, war sein Opa zum Lieblingshandwerker von Generationen von „komischen Alten“, „jugendlichen Naiven“, „strahlenden Helden“ und sonstigen Burgschauspielerinnen und Burgschauspielern geworden … die diversen Burgtheaterdirektoren nicht zu vergessen. Sein Großvater hatte fast alle ihre Großwohnungen und Villen „im Pfusch“ Wochenende für Wochenende grundrenoviert und verschönert. Dieses rechtlich höchst zweifelhafte, sozial gleichzeitig höchst anerkannte Verhalten hatte seinen Opa zu einer der wichtigsten und vermutlich auch wohlhabendsten Persönlichkeiten des Wiener Burgtheaters der Nachkriegszeit werden lassen.

… und so war er eben zu seinem Piratenschiff-Bett gekommen, weil er es sich gewünscht und sein Großvater es ihm ohne große Mühe, dafür mit wachsender Begeisterung gebaut hatte.

Noch ein Seufzer entkam der gegenüber solchen Äußerungen an und für sich sehr kritischen Kehle Halbs.

Beinahe panisch drehte er sich um – hatte jemand seinen Gefühlsüberschwang mitgekriegt? Erleichtert sank er zurück – um ihn herum herrschte so hektisches Kaffeehaustreiben, dass ihn niemand zur Kenntnis genommen hätte, selbst wenn er weinend über der Marmortischplatte zusammengebrochen wäre.

Kurz überlegte Halb, ob er das vielleicht tatsächlich tun sollte – übermütig genug wäre er heute. Wie würden ihn wohl alle die, die ihn hier seit Jahrzehnten als kontrolliert-überlegten Zyniker kannten, anstarren, wenn er plötzlich großes Gefühlskino gezeigt hätte.

Entgeistert? Fassungslos?

Andererseits – selbst an einem so bemerkenswerten Tag durfte man zwar übermütig, aber doch nicht gleich so … so … so überemotionalisiert übermütig sein.

Nein, das durfte man nicht!

Abgesehen davon war er dazu gar nicht fähig.

Schon damals, als er als frisch gebackene Vollwaise mit zitternden Knien an genau diesem Tisch auf seinen Großvater gewartet hatte, der ihn der Einfachheit halber nach seinen Nachmittagsproben-Beleuchterdiensten hier im Kaffeehaus mit einem meist üppigen Nachtmahl ernährt hatte, wäre er lieber vor Scham im Erdboden versunken, als dass er auch nur irgendwen einen Blick auf sein – damals oft tränenreiches – Nervenkleid hätte werfen lassen. Noch heute, sechsundvierzig Jahre später, ließ der Gedanke Halb erschauern.

Sein Innerstes preisgeben?

Einem anderen Menschen?

Undenkbar!

Wobei … aber seine Eltern zählten nicht, denn die waren ja schon tot gewesen, als er ihnen über die Jahre nächtelang seine persönlichsten Gedanken und Gefühle preisgegeben hatte.

Und … ja, doch – widerwillig musste sich Halb eingestehen, dass er auch seinem Großvater gegenüber immer wieder offen über seine Ängste und Sehnsüchte gesprochen hatte.

Und …

Jetzt schaffte es Halb doch, dass ihn die zwei weitgereisten Wienbegeisterten am Nachbartisch verblüfft anstarrten, denn plötzlich begann er sich wie ein nasser Hund zu schütteln. Einen Vorteil hatte der Gedanke, der ihn zu ebendieser, für ihn absolut atypischen spontanen Gefühlsäußerung verleitet hatte – er nahm ihn für einige Sekunden dermaßen gefangen, dass er das Erstaunen seiner Umgebung gar nicht bemerkte. Und das war gut so, denn sonst hätte er sich nicht nur geärgert, dass ihm nach langer Zeit wieder dieser unglückselige Name eingefallen war, er wäre auch noch wütend darüber geworden, dass ihn schlichte zwei Buchstaben immer noch so deplatziert wirken lassen konnten.

Ein N und ein A.

Ja, das hatte zu ihr gepasst!

„Na!“ … was in seinem Heimatdialekt für „Nein“ stand.

Gut, er musste zugeben, das war nur die Hälfte ihres Namens gewesen.

Anna!

Und doch – in seiner Erinnerung hatte sie nicht mehr als diese zwei Buchstaben verdient. Nicht, dass er etwas gegen den im Grund wunderschönen Namen „Anna“ gehabt hätte.

Nein, wirklich nicht.

Er hatte einmal eine besonders kluge und höfliche Kollegin dieses Namens gehabt. Und für die Christenheit war „Anna“ einer der edelsten Namen überhaupt – immerhin hatte so die Großmutter Jesu Christi geheißen, der Name stammte vom hebräischen „Hannah“ und bedeutete soviel wie „Liebreiz“ und „Gnade“.

Seine Anna von einst aber musste ihre Namenswurzeln in Begriffen wie Eifersucht, Bösartigkeit und Habgier gehabt haben. Ja … „Maledicta“, die Verdammte – der Name hätte zu ihr gepasst!

Noch bevor Halb in ein – seine Nachbartische durchaus unterhaltendes – Grinsen verfiel, durchzuckte ihn ein entsetzlicher Gedanke.

„Seine“ Anna?

Hatte er in Gedanken wirklich gerade die Worte „seine Anna“ verwendet?

Vor Bestürzung ließ er seine breiten und überaus trainierten Schultern sinken.

Nein! Schluss! Aus!

Sie war nie „seine“ Anna gewesen! Nicht einmal damals, als sie im Gewirr der Vorlesungen und Seminare der Jurisprudenz einander gefunden zu haben geglaubt hatten.

Nicht einmal damals.

Noch ein Wie-ein-nasser-Hund-Schütteln durchfuhr ihn.

Denn in eben diesem Moment waren alle Wände, die er über die Jahre bis in die hintersten Winkel seiner Seele errichtet hatte, eingestürzt. Und damit quälten ihn plötzlich wieder all die hässlichen Erinnerungsstücke, deren Anblick er jahrelang nur ganz selten hatte ertragen müssen.

Zuerst Anna.

Und jetzt auch noch Nina!

Fast automatisch holte Halb tief Luft, spannte seine Muskeln an und begann zu zählen ... eins, zwei, drei, vier, fünf. Nach diesen fünf Sekunden der Anspannungsphase blies er lange und mit aller Kraft jeden noch so kleinen Lufthauch aus sich heraus und zwang sich, dabei seine Muskeln bis in die tiefsten Faserschichten zu entspannen. Diese Technik hatte ihm ein ehemaliger Weltmeister beigebracht, damals, als Halb – quasi als Belohnung für seinen Titel als österreichischer Meister im Kugelstoßen – an einem internationalen Leichtathletikwettkampf in der ehemaligen Tschechoslowakei hatte teilnehmen dürfen. Anfang der achtziger Jahre hatte zwar jeder über die brutalen Dopingpraktiken, vor allem unter den Ostblockathleten, Bescheid gewusst, aber trotzdem hatten Namen wie der des zweifachen Olympiamedaillengewinners Alexander Baryschnikow für Halb einen ähnlichen Klang gehabt wie für andere Elvis Presley oder James Dean.

... und anspannen.

... und ausatmen.

Nina!

Nein, heute nicht!

Seufzend erhob er sich aus seiner Marmortisch-Nische. Er war von den Bildern der Vergangenheit wie auch von den Ereignissen, die in den nächsten Stunden sein Leben vollkommen verändern würden, dermaßen gelähmt und bewegt, dass er nicht einmal die Aufregung am rechten Nachbartisch bemerkte, als er einfach aufstand und ging.

Was schade war, denn er fiel um den Genuss um, miterleben zu dürfen, wie der Herr Franz nun versuchte, der aufgebrachten, überraschenderweise kein Wort Englisch sprechenden fernöstlichen Reisegruppe zu erklären, dass „... this gentleman, yes, the one over there, yes ... Hofrat Magister Halb, a very famous criminal inspector ... I mean, detective ... yes, like Sherlock Holmes, you know ...“ kein gefürchteter Zechpreller war, sondern das Privileg genoss, einmal im Monat seine Gesamtrechnung zu bezahlen. Wobei Herr Franz den ganz speziellen Modus dieser Pauschalierung gar nicht erst zu erklären begann. Denn wie hätte er den Touristen mit Händen und Füßen übersetzen sollen, dass Hofrat Halb jeweils am Anfang des Monats eine erkleckliche Summe im Voraus bezahlte ... und sich am Monatsende nie danach erkundigte, ob er den Betrag überhaupt „auf-konsumiert“ hatte.

Montag, 6. Mai 2013, 10.30 Uhr

„Ludwig, du spinnst!“

„Mir war’s noch nie so ernst, Ernst.“

„Bitte keine billigen Schmäh’, Luzi!“

Jetzt musste Halb doch grinsen. Denn wieder einmal hatten die wunderbaren Mechanismen funktioniert, derer sich sein Vorgesetzter und er über all die Jahre in kritischen Situationen bedient hatten. Humor und ihre Fähigkeit zur „Quit-Essenz“ – also das Wissen, wann jeder von beiden die verbalen Waffen zu strecken hatte, weil sie einander zu gleichen Teilen beleidigt hatten – ließen sie auch diesmal sofort innehalten.

Halb wusste natürlich genau, dass sein Chef, Hofrat Doktor Ernst Straka, nichts so sehr hasste, wie wenn man mit seinen Namen Wortspiele machte. Egal, ob man auf die Bedeutung seines Familiennamens im Tschechischen bzw. Slowakischen – „Straka“ hieß „die Elster“ – hinwies und dann den sich nun einmal anbietenden Scherz von „der diebischen Elster als Leiter des ‚Büro 3.2. – Allgemeine Kriminalität‘ zum hunderttausendsten Mal machte, oder ob man den Vergleich seines Vornamens mit dem Adverb „ernst“ bemühte – Hofrat Doktor Ernst Straka hatte selbst über die Jahrzehnte nur mühsam erlernt, sich bei solchen Witzchen nicht explosionsartig aufzuregen, wie es sonst seine Art war.

Auf der anderen Seite hatte es sich in den entsprechenden Wiener Kreisen – vom Landesgericht für Strafsachen über die Exekutive bis hin zur Unterwelt – hinlänglich herumgesprochen, dass man ihn mit nichts so sehr zur Weißglut treiben konnte wie mit der Verniedlichungsanrede „Luzi“.

Mit nichts ... außer vielleicht mit der noch lieblicheren Koseform „Locken-Luzi“, die auf Halbs inzwischen bereits stahlgraue Naturlockenpracht anspielte – Halbs letztes äußerliches Relikt seiner einstigen Begeisterung für die Flowerpower-Ideale.

Gegenüber Freunden pflegte er seine wallende Mähne auch mit biblischen Vorbildern zu begründen, wenngleich er die zwiespältige Figur des Samson dabei meistens unerwähnt ließ.

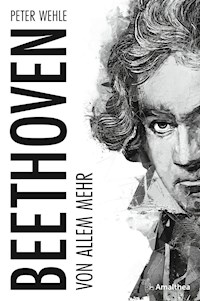

Allerdings hatte er sich vor kurzem ein wenig mit seinem Kose-Spottnamen versöhnt. Ein bei so einer Schmähung zufällig anwesender deutscher Universitätsprofessor hatte ihn kurz darauf gefragt, wieso er denn gerade eben mit Beethoven gleichgesetzt worden sei? Auf Halbs völlig verblüfften Blick hin hatte sich der westfälische Gelehrte sofort zu erklären beeilt, dass „Locken-Luzi“ doch nur eine Anspielung an eine Fähigkeit Halbs sein könne, die ihn, über die idente Haarpracht und den gemeinsamen Vornamen hinaus, mit Ludwig van Beethoven verbinden würde.

Ob er, Halb, auch komponiere?

Oder ob in ihm pianistische Talente schlummern würden?

Da Halb binnen Sekunden klar geworden war, dass sein durch-und-durch-akademisches Gegenüber nicht im Geringsten beabsichtigte, über ihn zu spotten, hatte er seinen aufwallenden Zornausbruch unter einer Löschschicht aus Menschenkenntnis erstickt und dem Herrn freundlichst versichert, dass dem ganz und gar nicht so sei.

Aber er danke natürlich sehr für den Hinweis, dass möglicherweise einst auch Ludwig van Beethoven in vertrauten Kreisen „Locken-Luzi“ genannt worden sei.

Die erstaunte Antwort des Beethovenkenners – „Oh nein, das hätte dieser sich sicher nie gefallen lassen, denn er war ein ziemlicher Choleriker!“ – hatte Halb letztlich veranlasst, sich im Geheimen alle Beethoven-Klaviersonaten auf CD zu kaufen und nicht mehr nur seine siebziger- und achtziger-Jahre-Langspielplatten zu hören. Und tatsächlich – bei einigen Stellen der späten Sonaten hatte er langsam einige Parallelen zwischen Denken und Fühlen des Musiktitanen und seinen manchmal so wirren, manchmal aber auch beunruhigend präzise strukturierten Gefühlen und Gedanken zu entdecken geglaubt.

Seither hatte er das als Beleidigungs-Steigerungsform gedachte „Locken-Luzi“ fast zu lieben gelernt.

Aber eben nur „Locken-Luzi“.

„Luzi“ allein ... nie!

„Hallo, ist da oben wer zu Hause? Geh, Ludwig, wenn du schon wieder einmal in deinen Tagträumen herumreist, dann such dir wenigstens ein schönes Ziel aus und nimm mich mit!“ – die leicht verärgerte, aber im Grundton eher belustigte Stimme seines Chefs riss Halb wieder in die Realität des hässlichen Zimmers im österreichischen Bundeskriminalamt zurück.

„Ludwig, was soll das?“ – das Blatt, das ihm Halb vorgelegt hatte, wischte Hofrat Straka wie ein lästiges Insekt über den Tisch.

„Das ist ein schriftliches Gesuch ... mit der Bitte um Kenntnisnahme meines Dienstaustritts mit Ende des dritten Quartals, per 30. September.“

„Ja, danke. Lesen kann ich auch! Aber ich habe dich nicht gefragt, was da steht, sondern was das soll?“

„Willst du die lange Version oder die Kurzfassung?“

„Die, die es mir ermöglicht, diesen Blödsinn zu verstehen! Ludwig, du bist Anfang fünfzig, willst du wirklich aus dem Dienst austreten, deine fixe Anstellung, dein fixes Gehalt, deine fixe Pension ... einfach alles über den Haufen werfen?“

„Fixe Pension? Dass ich nicht lache! Du glaubst wirklich noch, dass wir eine fixe Pension beziehen werden? Bei den Staatsfinanzen?“

„Ja, doch, das glaub ich! Aber selbst wenn nicht ... umso weniger verstehe ich dann, wieso du einfach so gehen willst? Nach ... wie viele Dienstjahre hast du schon auf dem Buckel?“

„Dreiunddreißig.“

„Ah so, ich verstehe. Midlifecrisis! Deine innere ‚Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss‘-Heldenuhr tickt, daher musst du jetzt noch alles auf eine Karte setzen und auf diversen Pferderücken sitzend quer durch Kanada Lachse fischen und Grizzlybären verstehen lernen! So was in der Art?“

„Ernst, bitte bleib sachlich! Du weißt genau, dass ich mich vor Pferden fürchte. Und dass ich auf jegliche Heldenallüren spätestens seit der Mogvan-Geschichte vor zehn Monaten aber so was von freiwillig verzichte, kannst du dir auch denken.“

Mit Befriedigung nahm Halb zur Kenntnis, dass seinem Chef bei der Erwähnung dieses Namens sofort die Röte ins Gesicht geschossen war.

„Entschuldige, Ludwig, ich wollte nicht ... ich meine, es war nicht meine Absicht, diese alten Wunden wieder ... also, was ich sagen will ...“

„Alte Wunden? Ernst, darf ich dich daran erinnern, dass ich erst vor vier Tagen wieder in den aktiven Dienst zurückgekehrt bin, nachdem ich neun Monate im Krankenhaus gelegen beziehungsweise auf Rehabilitation gewesen bin, weil mir dieser – entschuldige schon – Scheißkerl drei Kugeln in meine Wirbelsäule gejagt hat!“

„Ja, natürlich, du hast schon Recht. Das war entsetzlich. Aber ... na ja, dann verstehe ich noch weniger, warum du mit einundfünfzig offensichtlich einen Neuanfang wagen willst? Wenn es nicht einmal die Sehnsucht nach Prärien, Canyons und sonstigen Abenteuerspielplätzen für alternde ewig-Junggebliebene ist – wieso denn dann? Oder ... nein! Oder doch? Ludwig, sag bloß, dass du ... also – na ja, das ist natürlich etwas ganz anderes! Herzlichen Glückwunsch!“

Bevor ihn sein plötzlich vor Freude erstrahlter Chef umarmen konnte, bellte ihn Halb verzweifelt an.

„Ernst, wovon um Gottes Willen sprichst du? Was meinst du mit ‚Herzlichen Glückwunsch‘?“

Der rüde Tonfall hatte seinen Zweck erfüllt. Hofrat Doktor Ernst Straka war mit zum „Bruderkuss“ bereits gefährlich geöffneten Armen mitten am Weg um seinen Schreibtisch herum wie schockgefrostet stehen geblieben.

„Ja, wie? Wieso? Na, Ludwig – bist du nicht drauf und dran, die Schritte deines Lebensweges in einem neuen Rhythmus zu gehen, und sie dabei im Gleichklang der Gefühle ...“

Obwohl ihm auch diesmal beinahe übel wurde, als er einen der gottlob nur seltenen Poesieausbrüche seines Vorgesetzten ertragen musste, begriff Halb in der Sekunde, was sein Chef meinte.

„Oh nein, Ernst, du irrst dich gewaltig! Nein, ich habe nicht vor zu heiraten!“ – Halb konnte nicht anders, instinktiv musste er sich wieder schütteln.

Er ... heiraten?

Schrecklich!

Aber erfreulicherweise blieb seinem Gegenüber und Langzeitehemann seine allzu deutlich gemachte Meinung über diese „... durch den Ehevertrag gegründeten Familienverhältnisse ...“ – so ähnlich war es in Paragraph 44 des österreichischen „Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches“ formuliert – verborgen, da er sich bereits in Richtung seines Chefsessels hinter dem Schreibtisch umgedreht hatte.

„Nein, ich werde kein Ehemann, ich bin plötzlich ein Erbe!“

„Du hast geerbt?“

„Ja. Und zwar ein ziemlich großes Zinshaus mit insgesamt elf Wohnungen. Altbau, eh klar!“

„Wo steht das Traumhaus?“

„Das ist kein Traumhaus, das ist vollkommen real ... und zwar im achtzehnten Bezirk. In der Guehrtelegg-Gasse.“

„Eine noble Adresse.“

„Lieb von dir, dass du das sagst. Aber die Hausnummer kenne ich noch nicht.“

„Und wann erfährst du sie?“

„In ...“ – Halb hob mit dramatischer Geste seinen Arm und ließ den Blick wie ein siegreicher Feldherr über seine Uhr streichen – „genau zwei Stunden. Da habe ich den Termin beim Notar.“

„Und ... darf ich fragen, wer dir diese neue finanzielle Unabhängigkeit vererbt hat?“

„Das ist wirklich lustig! Also, natürlich ist es nicht lustig, dass mein Onkel Alois gestorben ist, aber ...“

„Der Tod eines geliebten Menschen ist immer ein Anlass der Trauer.“

„Bitte, Ernst, lass das Pathos! Zum einen – um ehrlich zu sein, habe ich Onkel Alois seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Zum Zweiten ist er siebenundachtzig Jahre alt geworden. Und zum Dritten ... und das ist das lustige, das ich vorher gemeint habe: Onkel Alois hat mir einen Brief geschrieben, den ich nach seinem Tod vor vier Wochen bekommen habe ... er hätte mir ... – und jetzt gebe ich ziemlich genau wieder, was mir der Notar am Telefon erzählt hat ... der konnte sich auch kaum das Lachen verkneifen. Also, mein Onkel Alois hat mir das Haus vererbt, weil er sich sicher war, dass auch ich in meiner Position unter den Idiotien und Idioten der österreichischen Justiz und Exekutive dermaßen zu leiden habe, dass mir ein Leben ohne Arbeit, dafür aber als Hausbesitzer und Vermieter, nur gut tun könne!“

„Ludwig, dein Onkel scheint unsereins nicht sehr geschätzt zu haben ... um es vorsichtig auszudrücken.“

„Was kein Wunder war! Denn ... und jetzt wirst du gleich über meine entsetzliche Verwandtschaft lästern – mein Onkel Alois hat in den siebziger Jahren wegen schwerer Steuerhinterziehung eine zweijährige Haftstrafe verbüßt. Und spätestens seit damals hat er alles, was irgendwie nach Gesetz und Ordnungshüter gerochen hat, abgrundtief gehasst. Bezeichnenderweise hat er sich dann noch vor neunzehn Jahren mit einer neuerlichen millionenschweren Steuerschuld nach Venezuela abgesetzt – soweit ich weiß, hat er die nie mehr beglichen.“

„Das versteh ich aber jetzt erst recht nicht.“

„Was denn?“

„Wenn dein Onkel uns Kriminalisten verabscheut hat – wieso hat er dann ausgerechnet dir sein Zinshaus vererbt?“

Halb stutzte ... und verfluchte sich innerlich. Er war von der Freude über das Erbe und den heutigen Notartermin derart abgelenkt gewesen, dass er sich unversehens und höchstselbst in die folgende Peinlichkeit hineinmanövriert hatte.

„Ludwig?“

„Ja ... Ernst ... also ... das ... ja, das ist das eigentlich Lustige an der ganzen Sache.“

Fieberhaft dachte Halb über eine elegante, aber trotzdem plausible Ausrede nach. Aber die Wahrheit blockierte ihn völlig, er konnte daher nicht anders, als sich zu blamieren.

„Also gut! Ernst, gerade du, der du so besonderen Wert auf den guten Ruf der Polizei legst, der du so bedacht bist auf eine glänzende Außenwirkung, der du ...“

„Ludwig, bitte keine Ausflüchte. Jetzt erzähl schon!“

„... gerade du wirst jetzt ziemlich sauer sein. Aber andererseits ist das ja gar nicht schlecht, weil dann bist du wenigstens nicht mehr böse, dass ich den Dienst quittiere und ...“

„LUDWIG!“ – Hofrat Doktor Strakas Stimme konnte, wenn ihm der Kragen platzte, mühelos mit dem Gekreische betrunkener Jugendlicher bei einer Halloweenparty konkurrieren.

Halb gab sich endgültig geschlagen.

„Die Geschichte ist folgende. Du weißt doch, dass ich früher bei der ‚Sitte‘ gearbeitet habe.“

„Ja, natürlich. Das war die Zeit, in der du auch wie ein Zuhälter angezogen warst. Grässlich! Und?“

„Na ja, also, wie gesagt, meinen Onkel Alois hab ich das letzte Mal vor Jahrzehnten gesehen. Um genau zu sein, vor zwei Jahrzehnten – knapp vor seiner Flucht nach Venezuela. Ich kann mich noch gut erinnern – plötzlich blieb da ein älterer Herr neben mir am Gehsteig stehen und starrte mich an. Dann hat er mich gefragt, ‚bist du der Ludwig?‘ Na ja, was hätt ich sagen sollen? ‚Ja‘, hab ich geantwortet. Daraufhin hat er wie ein Hutschpferd zu grinsen begonnen und ist mir um den Hals gefallen. ‚Ludwig, erkennst’ mich nicht?‘, hat er dann gebrüllt. ‚Ich bin’s doch, dein Onkel Alois.‘ Und da hab ich mich dunkel erinnert, dass er mich bei meiner Maturafeier gesehen hat ... irgendein um drei Ecken angeheirateter Beuteonkel, den mein Großvater als dunkelschwarzes Schaf der entfernteren Verwandtschaft bezeichnet hat. Und dann haben wir einander erst wieder dreizehn Jahre später – also eben vor zwanzig Jahren – zufällig auf der Straße getroffen. Offenbar war er sehr reich – auf jeden Fall hat er mich sofort ins nächste Restaurant gezerrt. ‚Das müssen wir feiern! Ich lad dich ein!‘ Ja – so war das.“

„Na und?“

„Kanntest du das ‚Zum Hungerleider‘?“

„Das war doch das Lokal neben dem Nobel-Stundenhotel in der Innenstadt?“

„Genau – dort hat er mich hineingezerrt. Und wie’s der Teufel will ... wer kommt genau in dem Moment aus dem ‚Hungerleider‘?“

„Wer?“

„Der ‚schöne Heinzi‘!“

„Das war doch der Zuhälter, der vor ... warte, das muss vor fünfzehn Jahren gewesen sein ... erschossen worden ist?“

„Fast! Er ist vor siebzehn Jahren erstochen worden. Aber ... egal. Na, und wie mich der schöne Heinzi sieht, macht er sofort ein angewidertes Gesicht und sagt laut zu seiner Begleitung: ‚Jetzt kann man nicht einmal mehr hierher gehen ... bei dem miesen Publikum!‘ Natürlich hat er den Polizisten in mir gemeint, aber mein Onkel muss das missverstanden haben. Oder ... sagen wir so, er hat einen völlig falschen Schluss gezogen. Nämlich den, dass ich ein erfolgreicher Konkurrent vom schönen Heinzi sein müsse. Außerdem – mein Onkel war ein eingefleischter Wiener vom alten Schlag. Für den konnte doch ein Halbseidener, wie ich damals einer war und der noch dazu wirklich Ludwig hieß, nur ein echter ‚Wiggerl‘ sein.“

„Bitte, das musst du mir jetzt erklären. Wieso musste ein echter Wiener vom alten Schlag ... eben so jemand wie dein Onkel – warum musste der vor zwanzig Jahren einen Halbseidenen prinzipiell für jemanden halten, der nur mit einer Verniedlichung seines Vornamens anzureden war? Oder anders gefragt – warum hätte dein Onkel nicht weiterhin Ludwig zu dir sagen können?“

Trotz des mühsam zu enträtselnden Satzbaus seines Chefs musste Halb jetzt grinsen. Es war ihm selbst in dieser Situation gelungen, den Spieß umzudrehen. War noch bis vor einer Sekunde sein moralinsaurer Chef auf dem hohen Ross der Gesprächsüberlegenheit gesessen, so hatte nun Halb den Dialog mit einem ganz einfachen Trick unter seine Kontrolle gebracht, denn jetzt konnte er allein durch eine feine Nuancierung seines Tonfalls seinem Gegenüber dessen Unterlegenheit zeigen.

„Entschuldige bitte, Ernst, ich vergesse immer noch, dass du ja kein Wiener bist und daher nie so vertraut wurdest mit den Wiener Unterweltsausdrücken. In der Wiener Gaunersprache, da steht die Koseform des Vornamens Ludwig, also ‚Wickerl‘ oder auch ‚Wiggerl‘, für einen Zuhälter. Also ... die Tatsache, dass ich zufällig wirklich ‚Wickerl‘ hieß und heiße, war – neben den anderen schon erwähnten Gründen – vielleicht auch eine Anregung für meinen Onkel Alois, mich in dem Moment für einen ‚beruflichen Wiggerl‘, eben einen Zuhälter zu halten. Na ja, und als er mich dann beim Essen mit vergnügtem Augenzwinkern gefragt hat, wie viele Horizontale für mich arbeiten würden, da hab ich ihn eben in dem Glauben gelassen und erzählt, wie mühsam das Leben eines Zuhälters geworden sei. Bei all den Schikanen von den Kieberern – also, von Polizisten wie uns – komme man ja kaum mehr ordentlich über die halblegalen Runden. Und wie ich das Wort ‚halb‘ noch vielsagend und schäbig lächelnd betont hab, da hat er dann so schallend gelacht, dass er mich von dem Moment an endgültig für den ‚Wickerl Halb-Wiggerl‘ gehalten hat! Und da er sich dann kurz darauf ins ferne Ausland abgesetzt hat, hat er nie mehr erfahren, wer ich wirklich war.“

Einen kurzen Moment fürchtete Halb, er habe es übertrieben, denn er hatte seinen Chef in all den Jahren nie so am Boden zerstört gesehen wie in dieser Minute.

„Ludwig! Das darf doch nicht wahr sein!“

„Ja, Ernst ... also, doch. Du hast ja im Grunde Recht. Aber ich fand das damals witzig, dass mich mein Onkel dermaßen falsch einschätzen kann. Mein Gott, ich war halt noch jung und dumm!“

„Kein Wunder, wenn unsere Gesellschaft den Bach hinuntergeht! Dass du damals jung und dumm genug warst, um diesen entsetzlich unmoralischen Irrtum unwidersprochen stehen zu lassen, das ... na ja, das kann ich ja zur Not noch irgendwie nachvollziehen. Aber dass du heute, zwanzig Jahre später, dafür auch noch derart belohnt wirst, das ... nein, da kann ich nicht mehr mit. Das finde ich einfach ...“ – die Bestürzung, mit der Hofrat Doktor Straka seine Stimme wie sein Haupt sinken ließ, war nicht im Geringsten gespielt. Er hatte es tatsächlich geschafft, dass Halb fast schon wieder so etwas wie Mitleid mit seinem Vorgesetzten verspürte.

„Schau, Ernst, sieh es doch positiv! Ich war am besten Weg, zu einem verbitterten alten Zyniker zu verkommen. Hättest du das wollen? Nein, sicher nicht! Jetzt habe ich die Chance, wieder etwas Freude in meinen grauen Alltag zu bringen. Und weil ich weiß, dass du mich im Grund magst, weiß ich auch, dass du dich mit mir darüber freust. Oder? Also sei bitte so lieb und sieh mein Austrittsgesuch da vor dir am Schreibtisch als meinen Lottoschein fürs Lebensglück an.“

Dass er sich zu solch einer poetischen Formulierung verstiegen hatte, lag nur daran, dass er dem ewigen Romantiker vor sich eine letzte Freude machen wollte. Offenbar hatte er den richtigen Tonfall getroffen, denn sein langjähriger Vorgesetzter, der in einigen, wenn auch seltenen Momenten der letzten Jahrzehnte kurzfristig fast so etwas wie ein Freund geworden war, nahm das Rücktrittsschreiben seines Mitarbeiters liebevoll zwischen die Finger, bevor er es in einem der unzählbaren Pultordner auf seinem Schreibtisch verschwinden ließ.

„Ludwig, ich lass den Zettel noch ein bisschen liegen. Weil wer weiß, vielleicht ...“

Halb hätte es sich nie träumen lassen, dass ihn seine Stimme aus wehmütiger Verlegenheit jemals im Stich lassen könnte. Und dass ihm das gerade heute zum ersten Mal in seinem Leben passieren würde, das hätte er sich noch weniger vorstellen können.

Aber genau das geschah.

Um nicht mit gebrochener Stimme ein letztes „Auf Wiedersehen“ stammeln zu müssen, tat Halb etwas, was ein uninformierter Beobachter für den peinlichen Missbrauch eines für viele schon überholten Rituals gehalten hätte.

Aber das war Hofrat Magister Ludwig Halb in dem Moment vollkommen egal! Und mit einem wehen Lächeln erkannte er, dass auch Hofrat Doktor Ernst Straka auf genau diesen Gedanken gekommen war. Woraufhin sie beide genau dasselbe in derselben Sekunde taten, so wie sie es als junge Polizisten gelernt hatten.

Die Hand rechts oben an der Stirn salutierten sie beide.

Montag, 6. Mai 2013, 14 Uhr

Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren.

Er stand einfach da und starrte das Haus gegenüber an.

Guehrtelegg-Gasse? Im Villenviertel?

Von wegen!

Bei dieser Hörfehlleistung war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen.

Die über Jahre gewachsene Abneigung gegen seinen – einst so geliebten – Beruf, für die bösartig-korrupte und parteipolitisch gefärbte Reformen des Polizeiwesens wie auch die Angst der letzten Monate, vom Hals abwärts gelähmt zu bleiben, gesorgt hatten, schien ihm einen bitterbösen akustischen Streich gespielt zu haben.

Und das ihm! Gegen ihn, der über Jahrzehnte sein Gehör darauf trainiert hatte, feinste Zwischentöne in scheinbar nebensächlichen Verhörsätzen präzise zu erfassen und zu analysieren – gegen ihn hatten sich seine eigenen Ohren verschworen und ihn in die Falle einiger Wochen süßer Illusionen über seine Zukunft gelockt.

Er hatte wirklich Lust, sich seine eigenen Ohren abzureißen.

Aber das hätte auch nichts genützt, da er auch ohne Ohren noch den Lärm gehört hätte, denn er stand an einer der meistbefahrenen Straßen Wiens, auf der in fünf parallelen Spuren pro Fahrtrichtung hunderttausende Autos pro Tag vorbeidonnerten oder sich hupend und stinkend stundenlang stauten.

Trotz seiner akuten Verzweiflung versuchte Halb zu rekonstruieren, wie es zu diesem Missverständnis gekommen war. Vor vier Wochen hatte ihn der skurril-unheimliche Brief seines Onkels erreicht.

Lieber Ludwig!

Wenn Du diese Zeilen liest, bin ich tot! Aber – ganz ehrlich – es gibt nicht den geringsten Grund für Dich, traurig zu sein.

... und zwar aus zwei Gründen.

Erstens ... ich habe die letzten neunzehn Jahre wie Gott in Frankreich gelebt! Um genau zu sein – wie Gott in Venezuela. Ein wunderschönes Land ... zumindest für jemanden mit Geld. Dort geht Dir keine Steuerbehörde auf die Nerven, du kannst mit Deinem Geld fast alles erreichen – wie gesagt, ein Traumland! Und über die entsprechenden Kontakte kann man von dort aus sogar sein Wiener Vermögen verwalten.

... womit wir bei „zweitens“ wären: Ich habe Dir mein Zinshaus im achtzehnten Bezirk vererbt. Und es ist sogar bestandsfrei ... leer, ganz ohne Mieter! Und vollständig renoviert ist es auch ... bezugsfertig!

Offen gestanden ist genau der Moment, in dem du diese Worte liest, der Moment, in dem ich doch ein wenig bedaure, nicht mehr unter den Lebenden zu weilen – weil jetzt würde ich schon ganz gern Dein Gesicht sehen. Aber vielleicht kann ich ja von hier oben (oder – wohl eher – von hier unten) einen Blick auf Dein strahlendes Lächeln werfen.

Warum ich gerade Dir dieses Haus vererbt habe?

Na ja, zum einen aus schlechtem Gewissen ... ja, ich hätte mich nach dem Tod Deiner Eltern mehr um Dich kümmern müssen, aber ... ...

Nein! Wenigstens in meinen letzten Zeilen will ich nicht mehr lügen: Ich habe es nicht getan, weil ich ein schäbiger Egoist war ... ansonsten habe ich keine Entschuldigungen anzubieten.

Außerdem hat mir imponiert, welche berufliche Laufbahn Du ergriffen hast. Und da habe ich mir gedacht, dass gerade jemand wie Du ... also, in Deinem Gewerbe ... ... also, dass Dir inzwischen die Zuhälterei so auf die Nerven gehen könnte (was ich gut verstehen kann – der Umgang mit diesen selbstherrlichen Kieberern und dem ganzen blasierten Juristenhaufen kann einem das Leben sicher zur Hölle machen ... ich kann nicht nur ein Lied, nein, ganze Arien kann ich davon singen!) und dass Du daher nichts dagegen hättest, ab nun ein sehr viel friedlicheres Leben als Hausherr und Vermieter zu führen. Du wirst sehen, die meisten Deiner zukünftigen Mieterinnen zahlen pünktlich und viel ... und alles andere muss Dich dann ja nicht mehr interessieren.

Wann immer Du auf Deinen Kontoauszügen die Renditen dieses Hauses siehst, trink ein Glas Champagner (aber einen wirklich teuren ... nicht so ein Sektgesöff!) und denk an Deinen

Onkel Alois

Zuerst hielt er den Brief für einen blöden Scherz, aber zwei Tage später hatte ihn der Notar zur Testamentseröffnung eingeladen.

Da hatte bereits dieses Vorfreudekribbeln begonnen – und dass er eigentlich nicht verstand, warum es in seinem Zinshaus derzeit gar keine Mieter gäbe und warum er in Zukunft nur weibliche Mieter haben sollte, hatte Halb eben infolge des „Ich-werde-auf-Wolken-schweben-und-himmlisch-leben“-Gefühls vollkommen verdrängt.

Natürlich war er viel zu ungeduldig gewesen, um nicht sofort wissen zu wollen, wo denn sein zukünftiges Einkommen in Zinshausform stünde. Achtzehnter Bezirk? ... das konnte so manches bedeuten. Also hatte er die Sekretärin im Notariat gebeten, ihm doch die Adresse seiner zukünftigen Altersversorgung zu nennen. Anfangs hatte er nur ein „Aber Herr Hofrat, Sie wissen doch, dass ich Ihnen das nicht sagen darf!“ als Antwort erhalten, aber nachdem er alle passenden Register seiner Verhörkunst gezogen und dann noch wie ein kleines Kind zu betteln begonnen hatte, hatte die Dame im breitesten Dialekt des südlichsten Bundeslandes einen Laut von sich gegeben, der wie „Guehrtelegg-Gasse“ geklungen hatte.

Zumindest war er damals sicher gewesen, ebendas gehört zu haben.

Daher hatte er nun über drei Wochen das Gefühl genossen, endlich nicht mehr nur von den amoralischsten Elementen der Gesellschaft leben zu müssen, sondern es ab dem Datum seines Erbantritts mit nobel-zurückhaltenden Mietern eines würdigen Gründerzeithauses zu tun zu haben. Und dass seine finanzielle Zukunft ein Haus aus der Gründerzeit sein würde, hatte er seit dem „Sekretärinnen-Knurren“ nicht eine Sekunde bezweifelt, denn die wenigen Zinshäuser, die in der Guehrtelegg-Gasse zwischen den Villen standen, stammten alle aus der Zeit um 1870.

Gründerzeit!

Nur – leider hatte er sich verhört ... und zwar gewaltig!

Wäre er sachlicher an sein überraschendes Erbe herangegangen, hätte er durchaus in Erwägung gezogen, das Dialektgemurmel missverstanden zu haben. Er hätte nachgefragt, und die Dame hätte sich vielleicht um eine deutlichere Aussprache bemüht, sodass er sie richtig verstanden hätte.

Aber er hatte nicht.

Und daher hatte sie auch nicht.

Aber dafür hatte heute der Notar bei der offiziellen Testamentseröffnung umso deutlicher gesprochen. „... vererbe ich meinem Neffen Ludwig Halb mein Haus am Währinger Gürtel Nummer 28.“

Am Währinger Gürtel?

„Herr Notar, entschuldigen Sie, aber da haben Sie sich soeben verlesen.“

Der Notar hatte ihn nur verblüfft angestarrt.

„Inwiefern?“

„Da, bei der Adresse – Sie haben gerade gesagt ‚... mein Haus am Währinger Gürtel‘. Das muss falsch sein!“

„Nein, ist es nicht.“

„Aber ... aber ...“ – Halb war wie ein kleines Kind ins Stottern geraten. „.. aber Ihre Sekretärin hat mir doch gesagt, dass ...“

„Meine Sekretärin hat was getan?“

Am schneidenden Tonfall hatte Halb sofort bemerkt, auf welche menschliche Kollision er zuzusteuern drohte. Wenn er jetzt zugab, dass er der netten Vorzimmerdame mit dem charmanten südösterreichischen Akzent eine nicht ganz legale Auskunft entlockt hatte, würde ihm das nichts nützen und ihr nur schaden.

„Nein, ich meinte, Ihre Sekretärin hat mir gesagt, dass ...“

„Jaaaa?“

„... dass ich ... mich doch an meine Gespräche mit meinem Onkel erinnern solle, weil der hätte doch sicher einmal erwähnt, wo sein Haus steht.“

„Ein kluger Rat meiner Sekretärin! Klug und gesetzeskonform.“

„Ja, nicht wahr? Und da habe ich mich erinnert, dass mein Onkel von seinem Haus in der Guehrtelegg-Gasse da oben im Villenviertel erzählt hat.“

„Guehrtelegg-Gasse? Herr Hofrat, da haben Sie sich aber sauber verhört. ... das heißt, da haben Sie sich aber ganz falsch erinnert. Nein, Ihr Onkel hat vielleicht in einem starken Dialekt gesprochen ...“ – beinahe wäre Halb ein „Nein, eigentlich nicht“ herausgerutscht, aber er hatte natürlich sofort begriffen, warum der Notar aufgestanden war, die Türe seines wunderschönen Erkerzimmers einen Spalt geöffnet und diese Worte extra laut gesprochen hatte – „... und daher haben Sie das missverstanden. Was Ihr Onkel wohl sagen wollte, war, dass sein Haus an einer Ecke vom Währinger Gürtel stünde. An einem Gürtel-Eck eben – und zwar an einem Eck mit einer kleinen Gasse, einer Gürtel-Eck-Gasse eben. Das hat Ihnen Ihr Onkel sagen wollen.“

In diesem Moment vor zwei Stunden wäre beinahe Halbs sehnsüchtigster Wunsch der vergangenen fünf Minuten quasi in vorauseilendem tödlichem Gehorsam in Erfüllung gegangen. Genau vor ... ja, vor zwei Stunden und sieben Minuten hätte er schwören können, mitten im noblen Ambiente des Notariats einen Herzinfarkt zu erleiden. Diese Stiche im Herz ... das konnte nur letal enden!

Er war sich absolut sicher. Und spätestens jetzt hätte er es sich so sehr gewünscht!

Aber für mehr als ein „Herr Hofrat, Sie sehen so blass aus – warten Sie, ich lass Ihnen ein Glas Wasser bringen“ mit anschließender kardialer Beruhigung hatte das ganze Pseudosterben nicht gereicht.

Weder im Notariat noch jetzt am Währinger Gürtel!

Und daher musste er nun miterleben, wie all die Wünsche und Hoffnungen der vergangenen Tage in sich zusammenbrachen.

Wobei, was heißt hier „zusammenbrachen“ ... nicht einmal für ein dramatisches Ende war diese Bruchbude gut, auf die er seit einer gefühlten Ewigkeit starrte. Das Haus schien ihn anzugrinsen ... bösartig, hässlich und still.

Montag, 6. Mai 2013, 14.15 Uhr

Wobei ... „still“ war angesichts der Verkehrshölle, zu der die insgesamt zehn Fahrbahnen des Währinger Gürtels einen würdigen Eingang bildeten, blanke Ironie. Verzweifelt hielt sich Halb die Ohren zu, um sich wenigstens einen Moment in Ruhe umsehen zu können.

Und in dieser Sekunde begriff er, was sein Onkel mit dem Satz „Du wirst sehen, die meisten Deiner zukünftigen Mieterinnen zahlen pünktlich und viel ... und alles andere muss Dich dann ja nicht mehr interessieren“ gemeint hatte. Eins, zwei ... und da, noch ein drittes! In unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem vermeintlichen Nobelzinshaus in Villennachbarschaft standen drei Bordelle!

... und wenn es nach dir, lieber Onkel Alois, gehen würde, wären es schon bald vier! Wobei ... nein, falsch! Du hast ja nicht gemeint, dass ich ein Bordell führen sollte ... nein, nein! Nicht doch! Deiner Meinung nach sollte ich die Wohnungen dieses ehrenwerten Hauses an selbstständige Prostituierte vermieten. ... und alles andere müsste mich ja dann wirklich nicht mehr interessieren.“

Noch im Vor-sich-hin-Murmeln schüttelte Halb angewidert den Kopf. Als er heute Vormittag die Verwechslungsgeschichte von vor zwanzig Jahren erzählt hatte, hatte er sie – ganz im Gegensatz zu Hofrat Straka – für lustig gehalten. Aber jetzt, angesichts der geballten Menge an „Frischfleisch-Elend“, fand er es gar nicht mehr witzig, dass sein Onkel Alois allen Ernstes gemeint hatte, ihm mit dem Erbe eines potentiellen Bordells eine große Freude zu machen.

Für einen Zuhälter gehalten zu werden ... ja, das war ein Grinsen wert gewesen!

Als „Puffvater“ – wenn auch lieb gemeint – beschenkt zu werden ... pfui Teufel!

Schweren Atems, Herzens und Schrittes schleppte er sich zum nächsten Zebrastreifen, um sein Alptraumerbe auch von innen zu inspizieren.

„Und es ist sogar bestandsfrei ... leer, ganz ohne Mieter!“ – auch dieser Satz seines Onkels lag ihm schwer auf der Seele. Wenn er jetzt wenigstens an einige Türen anklopfen und ein paar freundliche Worte mit seinen zukünftigen Mieterinnen und Mietern hätte wechseln können ... aber nein!

Bestandsfrei.

Seelenlos hätte besser gepasst!

Mühsam hantierte Halb mit dem überdimensionalen Schlüsselbund, den ihm der Notar in die Hand gedrückt hatte. Welcher war jetzt der Haustorschlüssel? Der mit dem gelben oder der mit dem roten Plastikring?

Der schrille Klingelton seines Handys riss ihn derart plötzlich aus seinen freudlosen Farbüberlegungen, dass ihm das Metallmonstrum aus der Hand fiel. Beim Versuch, gleichzeitig die Schlüssel vom Boden aufzuheben und dabei sein Telefon aus der Hosentasche zu fischen, bekam er fast Kopfüber-Übergewicht, sodass er nur mit Mühe einen Sturz auf den Asphalt vermeiden konnte.

Um wenigstens ein bisschen seiner Wut, die endgültig ihren maximalen Pegel erreicht hatte, loszuwerden, kickte Halb das Schlüsselgewirr gegen die Hauswand und brüllte in sein Handy, ohne auch nur einen Blick auf das Display zu werfen.

„Ganz schlechter Zeitpunkt! Wer ärgert mich da?“

„Herr Hofrat, net aufreg’n! Ist ung’sund! Für Herz und alles. Ganz schlecht, wo wir doch jetzt erste Mal in unsere Leben echt gutes Geschäft machen ... also, machen könnten werden.“

Halb brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde – obwohl er diese Stimme seit über zehn Jahren nicht mehr gehört hatte, erkannte er sie sofort an ihrem seltsam süßlich-rauen Klang und an der fast schon interessanten Grammatik der Dialektmischung.

Eine Welle übelster Erinnerungen überschwemmte ihn.

„Der Tacker-Miro! Sie leben noch? Aber ... eigentlich wundert mich Ihr Anruf gerade heute nicht im Geringsten, weil zu so einem Tag, der von mannigfachen Übeln gezeichnet ist, passt Ihr wertes In-Erscheinung-Treten ganz hervorragend!“

Trotz seiner Frustriertheit musste Halb grinsen, als er den empörten Atemzug von Miroslav Procic vernahm, den alle Brancheninsider wegen seiner Vorliebe, ungehorsame Prostituierte mit Heftklammermaschinen zu „erziehen“, nur „Tacker-Miro“ nannten. Halb hatte es sich in seinen Jahren im „Referat 3.4.1. – Menschenhandel, Prostitution“ zur Gewohnheit gemacht, gerade dann in geschliffenstem Hochdeutsch zu antworten, wenn seine „Kunden“ geglaubt hatten, ihn mittels einer vertraulich-vulgären Ausdrucksweise zu einer Art Komplize im Geiste zu machen. Sein „Burgtheater-Deutsch“ hatte immer sofort die notwendige – wenn auch meist aggressiv beantwortete – Distanz hergestellt ... und es funktionierte auch diesmal.

„Locken-Luzi! Wann du glaubst, dass du jetzt wieder feiner Kieberer-Oasch sein bist, dann ... dann ist eben nix mit Geschäft!“

„Oh, dann bitte ich natürlich vielmals um Entschuldigung, Herr Tacker ... ich meine, Herr Procic. Verraten Sie mir dankenswerterweise, auf welche zukünftigen Geschäfte Sie soeben Bezug genommen haben, als Sie mich gerade als ‚Kieberer-Oasch‘, als Polizisten-Gesäß, bezeichnet haben?“

„Na, Ihr neues Haus.“

„Also, als neu würde ich dieses Haus ja nicht bezeichnen.“

„I will’s haben! Wie viel?“

„Eines konnte und kann man Ihnen wirklich nicht vorwerfen – dass Sie ein Mann allzu vieler Worte wären. Aber wieso kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass ich mein neu ererbtes Haus verkaufen will?“

„Na geh, was wollen S’ mit dieser Bruchbude machen? Aber i, i könnt’s brauch’n ... bin ja jetzt Nachbar von Ihnen! Geschäft geht sehr gut, i will mi erweitern.“

Die Unverfrorenheit dieses Angebots ließ in Halb den See aus Selbstmitleid, in dem er seit dem Notartermin versunken war, auf einen Schlag verdunsten.

„Jetzt hören Sie mir einmal gut zu, Herr Procic!“

„Aber Herr Hofrat, ich ...“

Selbst das akustische Friedensangebot – der Wechsel der Anrede vom peinlich-aggressiven Du über „Locken-Luzi“ zu „Herr Hofrat“ – konnte Halb nicht mehr bremsen.

„Ja, eben! Ich, ich, ich ... ich höre von Ihnen immer nur ‚ich‘! Wie wär’s einmal mit einem ‚du‘ oder ‚Sie‘? Aber das fällt Ihnen naturgemäß schwer ... was ja verständlich ist, weil der Satz ‚Sehr geehrte Mitarbeiterinnen, bitte erklären Sie mir doch, was Sie sich für betriebliche Verbesserungen wünschen würden‘ sagt sich viel schwerer als ‚Gusch! Sunst tacker i eich an die Wand!‘ Außerdem ist letzterer Satz auch viel einträglicher, weil so ein ‚Gusch!‘ oder sonst eine doch sehr persönlich gehaltene Aufforderung zur schweigsamen Akkordarbeit motiviert die Angesprochenen doch gleich viel weniger, auf ihre Rechte und adäquaten Lohnauszahlungen zu pochen!“

„Aber Herr Hofrat ...“

„Jetzt schweigen ausnahmsweise Sie, Herr Procic ... und das ganz schnell, weil sonst komme ich noch auf die Idee, die Kollegen von der Steuerfahndung auf Sie aufmerksam zu machen! Und Sie wissen, um wie viel unangenehmer die sein können als wir Kriminaler. ‚Willst einen Panzer, nimm einen Finanzer‘ ... und wenn die dann Ihr schönes Bordell Stück für Stück auseinandernehmen, stehe ich hier an einem der Fenster meines Hauses und werde mich daran erinnern, dass der Besitzer dieser Existenztrümmer mir dereinst allen Ernstes angeboten hat, ihm mein Haus zu verkaufen.

Mir, einem Hofrat des österreichischen Bundeskriminalamtes!

Ihm, einem sadistischen Zuhälter!“

„Herr Hofrat, des mit’m Tackern ... des haben die mir nie nachbeweisen können.“

„Procic, weißt was ... gusch!“