Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

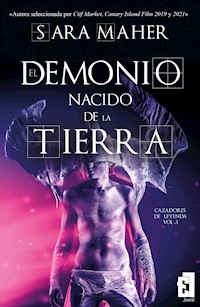

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

Cuando el padre Carlos le pide ayuda a Hugo, un cazador y detective de lo paranormal, para investigar los extraños sucesos que están ocurriendo en un chalé de Las Palmas, este no duda ni un segundo en acudir al lugar. La hija menor de la familia padece un sonambulismo impropio al que no le encuentran una razón médica. Además, los inusuales pasos que se escuchan en la vivienda, junto con un ambiente demasiado cargado, no auguran nada bueno. Desde el primer momento, Hugo sospecha que podría ser un ente oscuro vagando por la casa que condiciona la salud de la niña. Junto al sacerdote, trabajará para descubrir la identidad del espíritu y alejarlo de la familia. Pero la irrupción de Bianca en el caso, un antiguo amor, lo hará sentir desconfianza, rabia e incluso deseo. En la casa de las cien ventanas sus emociones se verán expuestas, sus habilidades flaquearán hasta límites insospechados y él mismo se cuestionará su propia cordura. ¿Qué es lo que quiere en realidad el espíritu?, ¿por qué ha llegado hasta allí? ¿Conseguirá Hugo luchar contra unos sentimientos que lo desbordan y encontrar la raíz del problema?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La casa de las cien ventanas

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Sara Maher 2024

© Entre Libros Editorial LxL 2024

www.entrelibroseditorial.es

04240, Almería (España)

Primera edición: marzo 2024

Composición: Entre Libros Editorial

ISBN: 978-84-19660-24-4

la

casa

de las cien

ventanas

Sara Maher

Este libro va para ti, Ariadne, porque la vida es una caja de sorpresas. Y aunque no siempre son buenas, hay que valorar esas que nos hacen sonreír con más ganas.

Tú escribes tu destino.

Índice

Agradecimientos

CAPÍTULO 1

LLAMAS

CAPÍTULO 2

AZUFRE

CAPÍTULO 3

SONÁMBULA

CAPÍTULO 4

MALDICIÓN

CAPÍTULO 5

INTRUSAS

CAPÍTULO 6

ALARIDOS

CAPÍTULO 7

BRECHA

CAPÍTULO 8

MOHO

CAPÍTULO 9

LUJURIA

CAPITULO 10

VIENTO

CAPÍTULO 11

OBJETOS

CAPÍTULO 12

PAZUZU

CAPÍTULO 13

¡SORPRESA!

CAPÍTULO 14

DUDAS

CAPÍTULO 15

TENERIFE

CAPÍTULO 16

ATAQUE

CAPÍTULO 17

ENVIDIA

CAPÍTULO 18

REVELACIONES

CAPÍTULO 19

AGRESIÓN

CAPÍTULO 20

ACTIVOS

CAPÍTULO 21

ABISMO

CAPÍTULO 22

HÍBRIDO

CAPÍTULO 23

MADRE

CAPÍTULO 24

PINCELADAS

CAPÍTULO 25

PUÑAL

CAPÍTULO 26

ADIÓS

FIN

Biografía de la autora

Tu opinión nos importa

Agradecimientos

En primer lugar y porque se lo merecen, gracias a todos los lectores de Cazadores de Leyenda, porque sin ustedes, sin todos esos mensajes recibidos ni palabras de aliento cada vez que nos vemos en alguna firma para rogarme que la historia no acabe, este libro nunca habría visto la luz.

Repetiré hasta la saciedad que, sin mi familia, yo no estaría aquí, dedicándome a crear personajes y enredarlos en aventuras diferentes. Gracias a todos los amigos que siempre me muestran su apoyo, a los que están cerca y a los que están lejos, porque, pese a la distancia, cuento las horas para coger un avión y darles un achuchón.

A Itahisa. En silencio, mi mano siempre estará cuando la necesites, con una sonrisa. Sé que me brindarás la tuya aunque no te la pida.

A Raquel. Esos ratitos de café, se han convertido en una válvula de oxígeno porque estás tú.

A Ana. No cambies, porque tu sentido del humor es un torbellino fresco que escasea en tiempos de sequía. Gracias por brindarme tu comprensión. Yani, tu madre no puede estar más orgullosa de ti, porque a tus dieciocho te has convertido en una mujer con las ideas claras.

A Ani. Esas caminatas, que me hacen seguir tu ritmo y perder el aliento, me han hecho conocerte mejor y descubrir que detrás de ese ánimo incombustible existe una persona generosa y sensible.

A Angy. Gracias por estar ahí siempre. Te has revelado no solo como una gran compañera, sino como una extraordinaria amiga. Ojalá el camino nos depare nuevas experiencias juntas en muchos sentidos. Yo estoy segura de ello.

A Noelia. Siempre dije que tenías duende, y sigo afirmándolo. Y aunque nos quede mucho por aprender y algún que otro tropiezo que enmendar, como un tacón que se rompe o una cremallera que no sube, estoy deseando ver contigo ese nuevo horizonte. ¡Ah! Espero que con esta historia te enamores más de Hugo.

A Estefanía. Soplemos los nubarrones juntas y extendamos los brazos para estrujar el sol, así podremos brindar por nuestra nueva amistad.

A Sara. Gracias por ser tú, por aguantar mis audios con una sonrisa, por estar disponible a pesar de tener una agenda más repleta que la mía. Por ver a Hugo con ojos diferentes y hacerle morritos, aunque siento decirte que para Oriol tienes que hacerte la fuerte y esperar. Ya tengo ganas de verte de nuevo.

A Felipe, por ser una luz en la espesura y brindarme su apoyo sin necesidad de pedírselo. Gracias por todo lo que haces por mí. Y me encanta que mezcles fragancias.

A Bea, porque te muestras tal como eres, sin pelos en la lengua, porque te emocionas, lloras, ríes, te pones nerviosa o sueltas una carcajada sin importarte lo que piense el mundo.

A Laura, porque he encontrado en ti la horma de mi zapato, ja, ja, ja. Eres transparente, soñadora, y lo que más me gusta de ti es que eres honesta hasta contigo misma.

Muchas gracias a mi otra familia, a todos los que integran Entre Libros Editorial, por seguir confiando en mis historias. A Atlántida Distribuciones, por navegar con mis libros de puerto en puerto. Y a todas las librerías que siempre me han dado su confianza, gracias por recibirme con los brazos abiertos.

CAPÍTULO 1

LLAMAS

Corrió por los límites del precipicio sin tener en cuenta el abismo que se abría bajo sus pies. Estaba exhausto y jadeaba como si el bosque le hubiera arrebatado el aliento. Se detuvo unos segundos para valorar de nuevo la situación, ya que la presa volvía a escapársele delante de sus narices y eso comenzaba a hartarlo.

Era una noche sin luna, negra como la estela de alquitrán que deja un petrolero cuando su carga se vierte al mar, viciada y llena de sombras. Hugo examinó la primera hilera de pinos que le daban la bienvenida a su frondoso hogar. Estaba convencido de que el wendigo había vuelto a refugiarse entre sus troncos y que aguardaba a que diese un paso en falso para abalanzarse sobre él y asestarle un buen mordisco. De eso se alimentaban esa clase de bestias: de carne humana. Fresca. Viva. Se mordió el labio inferior y reflexionó unos minutos sobre el ser al que debía darle caza mientras permitía que el aire limpio de la naturaleza volviese a inundar sus pulmones con normalidad.

No había perseguido a muchos wendigos en sus veintitrés años de vida. Es más, si no contaba la noche que se había dormido en el hostal cuando apenas tenía once años y su padre decidió no despertarlo para ocuparse él mismo del caníbal, era el segundo. No solían abundar en los bosques españoles, pues preferían atacar a viajeros canadienses, estadounidenses y también a algunos escoceses, o a eso lo remitían las leyendas. Los wendigos no eran más que hombres de dudosa moralidad, asesinos que se habían sentido atraídos por el sabor de la carne humana y que tras devorarla eran poseídos por el espíritu maligno que revoloteaba por esos bosques recónditos. Eran seres malditos. Sus manos se transformaban en garras, y su dentadura se desarrollaba hasta convertirse en una máquina para matar con tan solo un desgarro cruel de la carne de su víctima. Eran ágiles, corpulentos y su cornamenta se asemejaba a la de un alce.

Lo que más odiaba de ellos era que poseían una piel resistente a las balas, lo cual los hacía inmunes, al contrario que los hombres lobo. La única manera de matarlos era el fuego, y eso lo obligaba a acercarse demasiado a ellos para asegurarse de que las llamas los envolvieran hasta la cabeza.

—¿Lo has localizado? —Escuchó los pasos apresurados de su hermano detrás de él—. No ha sido buena idea separarnos. No sé por qué te he hecho caso.

—Porque soy mayor que tú y el que tiene las mejores ideas, aunque ese bicho se nos haya escabullido un par de veces —le dijo, sin apartar la vista de los árboles.

Sabía de sobra que Oriol era tan solo unos meses menor que él, pero le gustaba recordárselo y que, en realidad, compartían únicamente los genes de su padre. De los otros prefirieron no hablar durante un tiempo cuando las asperezas en la niñez y parte de la adolescencia los habían relegado a ser competidores. Ahora todo era diferente. Su madre había muerto hacía mucho tiempo, y lo mismo imaginaban que había sucedido con la de Oriol. Ambos habían crecido con Rafael, su padre, y su hermana Ariadna.

—Está ahí, puedo olfatear su adrenalina.

—Yo también estoy seguro, y no tengo tus superpoderes —apostilló con socarronería, ya que la genética materna de su medio hermano era muy complicada.

Por las venas de Oriol corría sangre de súcuba, lo que lo convertía en un ser humano con una increíble destreza, fuerza y una extraordinaria capacidad de seducir a quien quisiera sin apenas pestañear ni arrugarse la camisa. Aunque esto le hubiera traído dolores de cabeza en el pasado, ahora Oriol comulgaba en equilibrio con su parte más oscura, pero eso pertenecía a otra historia, una en la que un grupo variopinto de cazadores, videntes y brujos había desarticulado a una secta peligrosa.

—Bien, pues encendamos las antorchas. Ha llegado la hora de que estos campistas hagan una buena hoguera.

Hugo lo miró por el rabillo del ojo mientras su hermano empapaba una toalla amarrada a un palo torcido para después prenderle fuego con un mechero. Él habría preferido acorralarlo con una bengala o un lanzallamas en lugar de con ese método tan medieval, pero era lo único que habían conseguido improvisar en un caso que se les estaba yendo de las manos. El wendigo había matado a cuatro personas que se habían adentrado en sus dominios, y ellos habían tardado demasiado en localizar su morada. Falsos informes sobre un oso asesino los habían despistado. Luego, demasiada burocracia para comprobar sus acreditaciones y dejarlos acceder a toda la información que las autoridades poseyesen. Y finalmente, un permiso para inspeccionar la zona que se había demorado. Cuando ellos descubrieron que se trataba de un wendigo, ya las víctimas se encontraban en el estómago de la bestia.

—Sí, terminemos con este espectáculo ya —aseveró mientras contemplaba cómo la suya ardía.

Con pasos determinantes, ambos se dirigieron hacia los primeros pinos que parecían inclinarse a su llegada. «Ellos también quieren que saquemos a ese monstruo de sus entrañas. Detestan que esté usurpando su hogar», pensó Hugo al rebasar el límite que los separaba del claro. No se escondieron ni trataron de ocultar su rastro. Si el wendigo quería ir a por ellos, que lo hiciera. Estaban preparados.

Hugo observó cómo su hermano se adelantaba para examinar la huella visible de unas garras estampadas en el tronco de uno de esos gruesos árboles.

—Tengo ganas de cerrar este caso para cogerme unos días de vacaciones. —Hugo arqueó las cejas y lo miró fingiendo no saber a qué se refería. Oriol chasqueó la lengua—. Ya sabes que Sofía regresa mañana de los Estados Unidos después de tres largos meses en casa de su madre. Había pensado hacer una escapadita con ella, lejos de los bosques, de pueblos malditos y de cualquier bicho que pueda arruinarme los planes. Nos vamos a un hotel con spa y con sombrillas de paja caribeñas alrededor de las piscinas para no quemarnos mucho.

Hugo ignoró sus palabras, pues sabía que Oriol pretendía alertar al monstruo del bosque y forzarlo a salir a su encuentro, a pesar de sus antorchas. El caníbal llevaba varios días sin tomar un bocado y estaba hambriento. Su necesidad de alimentarse, de calmar el rugido de sus tripas, podría más que su pavor al fuego.

De pronto, escucharon el sonido de unas ramas quebrarse. Estaba cerca. Muy cerca. Oriol le indicó con gestos que iría directo hacia el lugar de donde provenía el ruido, y lo apremiaba para que él diera un rodeo y lo sorprendiese por la espalda. Después de todo, en las luchas cuerpo a cuerpo, su hermano no tenía rival, así que no quiso llevarle la contraria. Él también necesitaba un descanso, aunque fuera para tumbarse en el sofá y consumir series de televisión hasta que le doliera la espinilla.

Hugo se dirigió a la derecha blandiendo su antorcha como si fuera un estandarte y dedujo que esas llamas sedientas alertarían al bicho de su llegada, así que, sin pensárselo, la colgó de una rama que sobresalía de un pino torcido y se cercioró de que su imprudencia no terminase quemando el bosque entero. Esta vez avanzó sigiloso para que el wendigo no se percatara de sus pisadas y se centrara en las de su hermano, quien aposta se esforzaba en dejar rastro del camino que había tomado en el bosque. Hugo lo perdió de vista unos minutos escasos pero los suficientes para que el caníbal se abalanzara sobre Oriol, ya que escuchó los gritos de guerra de este junto con unos gruñidos que le parecieron de lo más desagradables. Fue entonces cuando aligeró el paso y decidió abandonar su escondite. También el momento en el que lamentó haber dejado su antorcha demasiado atrás. Probablemente, por un lado, ese hecho había despistado al monstruo, quien no lo esperaba a su espalda, pero, por otro, él se encontraba desarmado ante tal bestia. O tal vez no.

Observó cómo la antorcha de Oriol había caído unos metros más allá y cómo un pequeño fuego comenzaba a prenderse cerca de unos arbustos secos. Su hermano luchaba con sus garras afiladas mientras su mandíbula también iniciaba su transformación. Era la ventaja que tenía ser descendiente de una súcuba. Cuando estaba en un aprieto, su bestia interior emergía para aniquilar a cualquier fuerza que quisiera acabar con él, y el wendigo no tuvo más remedio que retirar sus incisivos del cuello de Oriol con ojos sobresaltados. Sin embargo, por mucho que el caníbal decidiese que su hermano no era un plato de buen agrado, necesitaban fuego para acabar con él.

Hugo maldijo por lo bajo, extrajo de su chaqueta un mechero y lo encendió, manteniendo el pulgar presionado en él. Después se unió a la trifulca saltando sobre la espalda del monstruo y atornillándose a ella como si fuera la barra por la que descendían los bomberos antes de acudir a un incendio. Solo que su intención no era apagarlo, sino provocarlo. Dirigió el mechero hacia uno de los ojos del caníbal y escuchó con estupor los alaridos que emergían de su garganta.

En ese momento, el wendigo soltó a Oriol, quien corrió hasta asir de nuevo la antorcha y enfrentarse a él. Miró a su hermano con decisión, y este se limitó a asentir antes de contemplar cómo Oriol clavaba la madera ardiente en el estómago del monstruo como si se tratara de una estaca. El wendigo se retorció y Hugo se mantuvo aferrado a su cuello para no salir despedido como en un toro mecánico. Tenía que calcular su aterrizaje. No podía permitirse romperse un hueso. A pesar de que el wendigo ardía, aguardó hasta el momento en el que el caníbal caía sobre sus rodillas para saltar de su lomo y alejarse de él.

—Creo que hemos cerrado otro caso con buena fortuna —se atrevió a decir mientras observaba a su hermano desprenderse de su abrigo y apagar las llamas de la pequeña hoguera que había provocado—. Les diremos que hemos acabado con el oso rabioso y que los senderistas ya pueden transitar por el bosque.

—¡¿Estás loco?! ¿El mechero? Te había fabricado una antorcha. ¿Dónde la has dejado?

—Pensé que era mejor que el caníbal no pensase que yo era más apetecible, así que me deshice de ella.

—¿Estás bien?

—Solo me he chamuscado un poco los pantalones. Menos mal que para esta clase de asuntos siempre me traigo los que más hechos polvo tengo. Y ahora vayámonos a casa, que estoy cansado de correr y me ha entrado hambre. Huele a pollo frito.

Oriol entornó los párpados y negó con la cabeza. Su hermano no tenía remedio alguno. Siempre terminaba improvisando en las misiones por mucho plan que ideara, y la mayoría de las veces conseguía salir, además de victorioso, indemne de la situación. Se preguntaba cuándo maduraría y buscaría otra vida más allá de la caza, aunque ya había asumido que Hugo se convertiría en una fiel copia de Rafael. Algún día tomaría el relevo del mando de los cazadores, y estaba convencido de que no abandonaría el puesto hasta que muriese.

Al llegar al todoterreno, Oriol dio un respingo al escuchar la melodía de su móvil. Comprobó quién lo llamaba y emitió un suspiro resignado antes de responder mientras Hugo lo sometía a su escrutinio particular. Su hermano, además de ser un suicida, era extremadamente curioso.

—¡Padre Carlos! Mi padre me dijo que estabas sustituyendo a un viejo párroco en sus vacaciones. ¿Qué tal va todo? —Oriol tragó saliva al escuchar las primeras palabras del sacerdote—. Bueno, yo... Verás, no sé...

Hugo frunció el ceño y le indicó a su hermano que pulsara el icono del altavoz.

—... y estoy algo confuso con este caso. Por eso necesito tu ayuda —lo oyó decir.

—Sí, lo... entiendo —balbuceó Oriol.

—Padre Carlos, soy Hugo —intervino él—. Mi hermano tiene unas vacaciones ya pagadas que van a empezar mañana mismo. Yo también iba a cogerme un par de días después de acabar con este wendigo, pero no tenía nada planeado. Yo puedo ayudarte con el caso. Dime dónde estás y me presentaré esta noche mismo.

Se produjo un silencio incómodo al otro lado del auricular que llegó a molestar al cazador, hasta que por fin el sacerdote decidió pronunciarse:

—Está bien... Puede que seas de ayuda. Es que no sé con qué clase de ser estoy tratando. Me llamaron en principio por una posesión. Sin embargo, después de unos días en la casa, creo que no es tan simple.

—Muy bien. Sea lo que sea esa cosa, lo mandaremos de vuelta al infierno —le aseguró convencido.

—Pero no creo que puedas llegar esta misma noche. Estoy en Las Palmas. —Hugo arqueó las cejas, sorprendido—. Las Palmas de Gran Canaria, en las islas Canarias. No creo que puedas llegar en tu todoterreno.

—Sí, claro, eso es evidente —asintió sonrojado al tiempo que se rascaba la coronilla.

—¿Seguro que no será un inconveniente para ti? —insistió el cura.

—No, no. Nunca le digo que no a un caso. Y cuanto más complejo sea, mejor. —Se despidió del sacerdote y Oriol colgó la llamada, no sin antes excusarse por no poder acudir en su ayuda.

—Admite que no tenías ni idea de adónde ibas cuando te nombró Las Palmas —le dijo Oriol con una media sonrisa en la boca.

—Eso no es verdad —se defendió él mientras encendía el motor del vehículo—. Todo cazador debe tener nociones de geografía, lo que pasa es que nunca he estado en las Canarias.

—Ya. —Su hermano rio—. De todas formas, gracias por hacerme este favor, aunque me habría gustado que hubieses saludado a Sofía antes de que nos fuéramos al hotel.

—Ya tendré ocasión de verla cuando vuelva de esta misión. —Torció el gesto, pues no quería pensar en ello. Tiempo atrás se había enamorado de la novia de su hermano, y aunque todo había quedado en un simple malentendido, ya que presuntamente había sido víctima de un hechizo amoroso, prefería no frecuentarla demasiado. No tenía ganas de explorar sus sentimientos, que podrían ser de frustración, vergüenza y su orgullo propio herido, por eso evitaba tener conversaciones a solas con ella o participar en misiones donde Sofía también estuviese. Tenía miedo. Miedo a descubrir que todavía pudiese amarla. Miedo a que de esas cenizas, que una vez fueron una hoguera descontrolada, volviesen a resurgir las llamas—. Además, yo también tendré mis propias vacaciones en mis ratos libres. Habrá sol, playa y un sinfín de turistas sedientas por conocer a alguien que no es de allí. ¿Cómo podría irme mal?

CAPÍTULO 2

AZUFRE

Aprovechó las horas de vuelo para dormir y apoyar la cabeza en la ventanilla, a pesar del pasajero latoso que tenía a su lado, ya que este no paró de comer durante todo el viaje. Siempre procuraba descansar cuando cogía un avión, pues cuando conducía de una ciudad a otra no podía disfrutar de ese placer y su carácter receloso jamás dejaba que otra persona usurpara su volante. Prefería que los demás cerraran los ojos y disfrutaran del sueño a costa de permanecer despierto durante largos kilómetros de carretera antes que permitir que otro hiciera las veces de piloto. Solo en contadas ocasiones, Oriol se había atrevido a pisar el acelerador, pero en esas no pudo oponerse debido a que estaba inconsciente o retorciéndose en el asiento trasero después de que un cambiaformas lo hiriese con un cuchillo de cocina. ¡Cómo detestaba a esos seres malolientes! Eran unos parásitos que podían aparentar ser una ama de casa servicial y gentil, un niño risueño y encantador o un anciano curioso que fingía leer el periódico sin usar las gafas. Eran listos y grandes embaucadores. Sin embargo, Oriol había descubierto que solían desprender un ligero tufillo a queso podrido, o así lo describía su hermano gracias a su delicado olfato. Por supuesto, él no conseguía oler nada fuera de lo común. Por ese motivo era bueno contar con Oriol cuando había una bestia de ese tipo involucrada en el caso.

Advirtió el ligero roce de la rueda del tren de aterrizaje al tocar la pista y fue desperezándose. Se frotó los ojos y permaneció en el asiento a la espera de que los más desesperados desembotaran la salida del avión al tiempo que se quejaban porque el desembarque estaba siendo lento. Después, cuando todo regresó a la tranquilidad de esos minutos previos, cogió su maleta de mano dispuesto a llegar a la terminal.

No localizó al padre Carlos hasta que este le hizo una seña con la mano, y Hugo se apresuró a quitarse las legañas antes de llegar hasta él.

—¿Un vuelo tranquilo? —le preguntó con amabilidad.

—Sí. He podido descansar un rato. Llevábamos detrás de ese wendigo un par de días y apenas hemos dormido.

—Tú también deberías cogerte unas vacaciones de vez en cuando.

—Estoy aquí. En una isla paradisiaca dispuesto a dejarme llevar —bromeó con una sonrisa socarrona—. Bueno, necesito toda la información que tengas del caso. Y no escatimes en detalles. Cuanto antes nos pongamos con esto, antes podremos darle una solución.

El padre Carlos arqueó las cejas, para luego lanzar una risita cómplice al comprobar que Hugo seguía presumiendo de la misma impaciencia de siempre.

—Te lo contaré de camino a la casa. Nuestro coche está esperándonos fuera, cortesía del señor Luján.

—¿Tenemos chófer? —le preguntó con una mezcla de asombro y disgusto—. Pues sí que debe estar forrado.

—Es un empresario de éxito. Se mudó con su familia a la isla hace un año escaso por asuntos de negocios y viven en una preciosa villa en Ciudad Jardín a la que han bautizado Villa Afortunada. Aunque muchos en la zona la conocen como la Casa de las Cien Ventanas. —Hugo enarcó las cejas, sorprendido—. No es que tenga cien ventanas, pero tiene muchísimas, más de lo habitual en una villa de su estilo. Hay grandes ventanales en el comedor, en el salón e incluso en la cocina. Y en los dormitorios puedes encontrar hasta tres.

—Demasiadas ventanas para mi gusto. Poca intimidad y mucha probabilidad de que seas acosado por un mirón.

—Bueno, nosotros tenemos que encargarnos de uno, aunque el nuestro no esté vivo.

Hugo se crujió los dedos, ansioso.

—A ver. Si recapitulamos, la familia se mudó hace un año, así que nuestro fenómeno sobrenatural no tiene que ver con la casa. Si no, los sucesos habrían empezado desde el momento en el que pisaron la vivienda. Entonces, ¿por qué has descartado la posesión?

—No te adelantes a los acontecimientos —le espetó el cura—. Ya sabes que me gusta llevar un orden.

Al salir de la terminal, Hugo se vio obligado a cerrar los ojos por el intenso sol que azotaba la isla. Se llevó el brazo a la frente para que le sirviese de visera hasta que sus pupilas se adaptaron a la brillante claridad del mediodía.

—Menos mal que me he traído la toalla y el protector solar —le comunicó, todavía algo molesto por los incesantes rayos, los cuales continuaban golpeándole la piel sin piedad.

—No te hagas ilusiones. Para finales de semana esperamos una borrasca.

Hugo gruñó por lo bajo y prefirió introducir él mismo su equipaje en el maletero, a pesar de la insistencia del chófer. Después, al dirigirse al asiento del copiloto, el padre Carlos le hizo una mueca expresando su disconformidad y lo obligó a sentarse detrás junto a él.

—No estoy acostumbrado a esta clase de pijerías —se defendió—. ¿De qué conoces a la familia? ¿Es que no hay cazadores en la isla?

—Por supuesto que sí. El padre Acaymo dirige las operaciones del archipiélago y envió a dos sacerdotes a realizarle una evaluación exhaustiva a la niña antes de emitir un juicio. Los acompañó un psiquiatra que además es uno de los nuestros, un cazador. Unos días después, ante la falta de signos concluyentes que determinaran que se trataba de una posesión, decidieron que necesitaban una segunda opinión y sonó mi teléfono. —Hugo miró de reojo al chófer, quien de vez en cuando los espiaba por el espejo retrovisor—. No tienes por qué preocuparte por él. Sabe lo que está sucediendo en la casa y tiene miedo por lo que está ocurriéndoles, especialmente a la niña. No dirá nada.

—¿Te lo ha dicho él?

—Le ha dado su palabra a Vicente Luján. Él y todos los que trabajan en la casa. Tiene empleados que realizan el turno de mañana; otros, de tarde, y algunos tienen turno partido, como Ignacio, nuestro chófer.

—Ya —dijo sin disimular su incomodidad.

—Al principio, cuando examiné a la pequeña, yo también sospeché que estaba ante un caso de posesión. Presentaba comportamientos hostiles hacia los otros miembros de la familia. Los insultaba de manera vulgar y reincidente, con un vocabulario poco apropiado para una niña de ocho años. Dormía poco e insistía en que tenía pesadillas en las que se encontraba atrapada en un pozo y del que no podía escapar. También tuvo varios episodios de sonambulismo y, lo que es peor, de telequinesis.

—¿Telequinesis?

—Sí, lanzaba jarrones o utensilios de cocina contra la pared con tan solo mover los ojos. La familia estaba aterrada. El señor Luján contrató a un vigilante nocturno para que custodiara la habitación de la pequeña y no la dejara salir por la noche por mucho que la escuchara gritar. Pero tampoco funcionó. La niña amanecía dormida en el jardín sin tener idea de cómo lograba esquivar la vigilancia.

—Se escapa por la ventana —dictaminó Hugo, frunciendo los labios.

—¿De un tercer piso?

—Si está poseída, puede hacerlo —insistió.

—No está poseída.

Hugo inclinó el torso hacia adelante y observó con interés las facciones desencajadas del sacerdote. El padre Carlos había sido un padrino para ellos desde que tenía uso de razón, sobre todo después de la muerte de su madre. Se instaló en su casa un par de meses y trató de darle ánimos a su padre, a quien la culpa lo corroía por dentro, ya que no se encontraba en el hogar cuando ese monstruo la asesinó con brutalidad. El sacerdote se esforzó en cuidar de él y de sus hermanos mientras su amigo de la infancia lloraba la pérdida de su mujer.

Había vivido momentos duros con el padre Carlos, y ya no solo la muerte de su madre, sino también el hecho de que su padre se hubiera quedado paralítico y postrado en una silla de ruedas años después, tras el ataque de un visitante de dormitorio, un espíritu oscuro que atacaba a sus víctimas mientras dormían. Cuando el cura creyó que había terminado la labor en la casa, emprendió su propia cruzada y viajó por numerosas parroquias de la geografía española para darles consuelo a los fieles y continuar con su labor de exorcista del Vaticano. Era un hombre de fe, al contrario que él. Carlos era optimista y jamás se le arrugaba la chaqueta, aunque algunos de la larga lista de demonios que había expulsado del cuerpo de incalculables personas le hubieran escupido en la cara. Sin embargo, en ese preciso instante, percibió cierto abatimiento en su rostro, y eso no era propio de él.

—¿Qué ocurre? —Frunció el ceño, preocupado por su estado anímico.

—Le practiqué un exorcismo en toda regla y la niña se recuperó de forma milagrosa.

—Bueno, eso es estupendo. No existe nadie mejor que tú para implorar un milagro —manifestó con cierta sorna.

—No lo comprendes. Demasiado milagrosa —recalcó—. Sus síntomas desaparecieron de la noche a la mañana. Recuperó el apetito y la energía de forma asombrosa. No recuerda nada de nada, ni siquiera mi nombre.

—¿Y eso es un problema? Muchas víctimas sufren algún tipo de amnesia posterior. Sus mentes no están capacitadas para recordar ciertos hechos que no pueden explicar. —Hugo se revolvió en el asiento trasero mientras de reojo observaba la conducción prudente del chófer—. ¿Por qué estoy aquí, padre Carlos? Si la niña se encuentra bien, ¿por qué nos has llamado?

—Hay algo maligno en esa casa. Lo presiento. Y no habla mi instinto de sacerdote, sino el de cazador. Esa niña no sufrió una posesión. Hay algo más y quiero que me ayudes a descubrir lo que es.

El joven cazador asintió de forma mecánica.

—¿Y qué dice la familia de todo esto?

—Ellos están encantados. Han recuperado a su hija. También han insistido en que no debo alargar más este proceso. —Se mordió los labios de manera reflexiva—. He conseguido que nos acojan un par de días más en la casa aludiendo a que se trata de un procedimiento normal antes de cerrar el caso.

—¿Por qué no has hecho que un vidente examine la casa? Ellos suelen ser de gran ayuda con este tipo de fenómenos.

—Créeme, lo he hecho. —Hugo respetó el silencio de su amigo antes de que se pronunciase de nuevo—: Lo hice en cuanto comencé a sospechar que no estaba ante un caso de posesión normal. Vino un vidente de Arucas, uno de los mejores de la isla. Es un señor ya mayor, de unos ochenta años. Tuve que ayudarlo a subir los peldaños de la casa con su bastón, pero recorrió todas las habitaciones. Me dijo que no habitaban sombras en ella, que las paredes estaban limpias y las vigas parecían fuertes, y que no mostraban signos de debilidad. Aunque percibió un ligero aroma a azufre, el mismo que había olido yo, y eso lo hizo recelar. La atmósfera parece viciada, pero no hay ningún demonio en ella ni en la niña. Entonces me aseguró que la amenaza venía de fuera, que el azufre volaba. —Susurró esta última frase para que el chófer no la escuchara—. Dijo: «Algo maligno los acecha. Es listo. Muy listo». Sin embargo, no supo concretar nada más.

Hugo chasqueó la lengua, contrariado.

—¿Has llamado a Edith?

Edith, además de una reputada vidente, era amiga del sacerdote y de su padre desde hacía unos veinticinco años. Después de muchos años en activo, había decidido retirarse e impartir clases tres veces por semana en la academia que había fundado Rafael para jóvenes con un don extraordinario. Así, brujos, videntes y cazadores asistían a lecciones comunes sobre entes oscuros y otros seres sobrenaturales, además de clases específicas para fortalecer sus talentos. Edith se encargaba de ayudar a un grupo reducido de muchachos a canalizar sus visiones después de que su hija, Iris, decidiera coger su mochila y recorrer varios países africanos para tratar de ayudar a los más desfavorecidos. Ella no pudo oponerse a su marcha, ya que su hija había desarrollado un potente don de sanación y estaba dispuesta a ofrecerlo al mundo entero. No obstante, él sí que le mostró su objeción, dado que el uso exagerado de su don mermaba sus fuerzas y su energía terminaba debilitándose. La había advertido varias veces, pero Iris le recordó que él se había dedicado por completo a la caza y que ella también tenía derecho a entregarse a su vocación.

Sacudió la cabeza y lanzó una exhalación sentida. Ya nada era como antes. No podía contar con su mejor amiga, ni siquiera con su hermano para desahogarse y sincerarse sobre la soledad tremenda que cargaban sus hombros, esa que tanto pesaba en la vida de un cazador y de la que lo había prevenido su abuelo y después su padre. Al menos Rafael había conseguido materializar su nuevo sueño y convertirse en el director de una escuela donde los tres gremios podían convivir sin rivalidades notorias.

—No he querido molestarla con este asunto. Respeto mucho que ya no acepte intervenir en casos demasiado complicados. Además, me fío de la palabra del vidente de Arucas. —El sacerdote reparó en el remolino de arrugas que invadieron la frente del joven de forma repentina—. ¿Estás bien?

—Sí, sí, solo estaba dándole vueltas al asunto.

—Ya casi hemos llegado.

Por primera vez desde que estaba en el vehículo, Hugo quiso deleitarse con el paisaje que emergía a través de la ventanilla. Ciudad Jardín estaba situada en pleno centro de la capital y era el mejor reflejo de la presencia británica en Las Palmas de Gran Canaria durante la segunda mitad del siglo xix y primeras décadas del siglo xx. La huella inglesa resultaba patente en muchos de sus edificios, como la iglesia anglicana, el club inglés o el mismísimo hotel Santa Catalina, el cual presumía de haber alojado a personajes históricos como Winston Churchill, Agatha Christie o el príncipe Carlos de Inglaterra.

Sin duda, Ciudad Jardín era un verdadero oasis dentro de la ajetreada ciudad de Las Palmas, donde embajadas de diferentes países y elegantes residencias de diversos estilos arquitectónicos convivían entre pequeños jardines y atractivas fuentes. Además, este barrio residencial alardeaba de poseer el pulmón más preciado de la ciudad: el parque Doramas, un pequeño resquicio verde repleto de flores y plantas endémicas cuidadas con delicadeza y esmero, entre estatuas e interesantes monumentos como el de Atis Tirma, un conjunto escultórico en bronce y piedra que representaba a varios aborígenes arrojándose desde un risco antes de entregarse a los conquistadores y huir así de la esclavitud a la que eran sometidos por estos.

Hugo entrecerró los ojos al salir del vehículo y observó maravillado los numerosos chalés ajardinados que sobresalían de sus muros a ambos lados de la calle.

—No tendrás que preocuparte del alojamiento. El señor Luján te ha dispuesto una habitación para que duermas en la casa, justo enfrente de la mía —lo informó el sacerdote al tiempo que se despedía del chófer, ya que tenía otros recados que atender.

—Ya veo. —El joven cruzó el arco floral que decoraba la puerta de la entrada y elevó la mirada para examinar la construcción en toda su totalidad mientras un estirado mayordomo le arrebataba la maleta y se dirigía con paso apresurado hacia la casa.

Reparó primero en las paredes inmaculadas de la villa, todas ellas rematadas con tejados a dos aguas situados a varios niveles del suelo. La zona frontal de la casa gozaba de grandes ventanales para aprovechar las horas de luz, que debían ser muchas en la isla, incluso en invierno. También reparó en las inmensas ventanas del segundo y tercer piso, y no pudo reprimir una mueca de desagrado. «Están demasiado expuestos», pensó. Luego miró a su derecha y descubrió un grupo de palmeras canarias de gran altitud reforzando los muros de la vivienda, y a continuación, estupefacto, alzó una ceja al contemplar una fuente redonda en medio del jardín en la que una deformada sirena se esforzaba en escupir agua por su gruesa boca.

Aceleró la marcha, pues el padre Carlos ya estaba atravesando el umbral y no quería darle una impresión poco profesional a la familia permaneciendo en el jardín tratando de dilucidar por qué se les había ocurrido colocar a esa espantosa sirena rechoncha para dar la bienvenida a sus visitantes.

Le asombró que nadie lo recibiera, ni siquiera la señora de la casa, a quien no se la imaginaba embarrándose sus finas manos trabajando en una platanera o remangándose los pantalones para recoger tomates. Sin embargo, sus ojos verdes se posaron sobre una mujer de unos cuarenta años vestida con una indumentaria propia de una doncella del siglo pasado, quien lo invitaba a pasar con una sonrisa de oreja a oreja.

—Puede seguirme hasta sus aposentos —le indicó el mayordomo sin apenas mover los labios—. La cena la servimos a las ocho y media en punto, y le agradeceríamos que no se presentase en pijama. —Hugo estuvo a punto de interrumpirlo para informarlo de que jamás dormía en pijama, pero prefirió callar y continuar subiendo los escalones detrás del hombre—. Además, el señor Luján me ha transmitido que a las seis desea reunirse con usted en su despacho.

El cazador abrió la boca de par en par, desconcertado por tanto protocolo y vocabulario remilgado, y le lanzó una mirada inquietante por el rabillo del ojo al sacerdote, quien se limitó a encogerse de hombros. En cuanto el hombre con el cuello estirado y más costillas que carne depositó su equipaje en su nuevo dormitorio, tiró del brazo del sacerdote para introducirlo en la estancia y cerró la puerta con rapidez.

—¿Qué le pasa a esta gente? ¡Joder! La esclavitud se abolió hace mucho tiempo —le dijo indignado.

—No son esclavos, son trabajadores que reciben un salario.

—¿Y por qué se visten como si estuvieran en un baile de disfraces? ¡La doncella lleva delantal! —exclamó escandalizado—. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de pijerías. Duermo en hostales de pueblo y en moteles de carretera, en calzoncillos, y como cuando me da la gana, que suele ser cuando tengo hambre. Todo esto es ridículo.

—Sé que puede ser incómodo para ti, pero debes centrarte en el caso. Cuando Vicente Luján se mudó aquí decidió no despedir al servicio, ya que llevaban más de quince años trabajando con la familia anterior. Los Wilson tuvieron que regresar a Inglaterra de inmediato y el señor Luján se vio obligado a comprar la casa con ellos dentro. No quiso echarlos.

—O sea, que estás diciéndome que ese tal Vicente es buena persona, a pesar de tener siervos en su casa.

—Procura no pronunciar esa palabra delante de él —lo aconsejó con una sonrisa fingida—. En cuanto te instales, podrás conocerlo en persona. No es un ogro.

Hugo se llevó las manos al estómago. Sus tripas corrían de un lado para otro desaforadas.

—Tengo un hambre de cojones. No comí nada en el avión.

—Puedes bajar a la cocina y pedirle amablemente a la doncella que te prepare un bocadillo —le sugirió mientras abría la puerta—. Y tampoco digas «cojones» ni «joder» ni nada parecido a una blasfemia. Soy sacerdote. Y hay niños en la casa.

En cuanto el padre Carlos abandonó su dormitorio, él se tumbó en la cama ignorando sus diseños florales en tonos pasteles y se concentró en la lámpara del techo. Colgaba de este como si fuera un pulpo ensartado en una lanza y se desplazaba de manera casi imperceptible de izquierda a derecha. Luego observó el armario de los años ochenta que se elevaba como un gigante frente a él y desconfió del mueble. «Los armarios no deben estar nunca a los pies de la cama, al igual que los espejos», se dijo con seguridad.

Entonces decidió trasladarlo ligeramente hacia la izquierda, temiendo que una noche cayera sobre su cuerpo y terminara aplastándolo. No imaginaba que fuera tan pesado, así que lo empujó con la espalda y escuchó toda clase de chirridos y crujidos, los cuales esperaba que no terminaran alertando a los presentes en la casa. Cuando consiguió desplazarlo unos treinta centímetros, se dio por vencido. Se limpió las gotas de sudor de la frente con la camiseta y prefirió darse una ducha antes de saquear la nevera.

De pronto, reparó en unas manchas verduscas que habían quedado descubiertas en la pared al mover el armario. Pensó que la casa tenía serios problemas de humedad, aun así, su instinto de cazador hizo que las palpara con las yemas de los dedos y comprobó cómo el polvillo oscuro se deshacía entre ellos. Acercó la mano a su nariz e inspiró hasta detectar un ligero hedor a azufre. Tanto el padre Carlos como el vidente había reseñado que, a pesar de no revelarse ante ellos ninguna fuerza maligna, sí que habían percibido el mismo aroma desagradable. Después de todo, puede que sí existiese un ente oscuro en esa preciosa Casa de las Cien Ventanas.

CAPÍTULO 3

SONÁMBULA

Tras alterar a la rolliza cocinera después de rebuscar en el enorme frigorífico algo que calmara sus tripas y zamparse un par de bollos grasientos rellenos de crema, se presentó en el despacho del señor Luján cuando el mayordomo insistió en indicarle el camino. Antes, había husmeado con total libertad por la casa, pues necesitaba contar con un plano mental de ella en su cabeza. Dictaminó que la primera planta presentaba una decoración más modernista que los dormitorios y el baño del segundo piso, los cuales necesitaban una reforma urgente.

Los ventanales de la sala arrojaban mucha luz al conjunto formado por un tresillo y dos sofás blancos en medio de la estancia y en los que varios cojines azules destacaban en un fondo demasiado inmaculado. Los marcos de los tres cuadros que adornaban las paredes también eran blancos, aunque sus pinturas minimalistas trataban de reivindicar su espacio con líneas gruesas y coloridas. La mesa de madera lechosa parecía una caja preparada para realizar algún envío y que se les había extraviado en algún muelle hasta que fue rescatada y remodelada a gusto de los propietarios.

Asomó la cabeza para echar un vistazo rápido del comedor y descubrió una mesa ovalada de grandes dimensiones, seis sillas tapizadas y perfectamente dispuestas a su alrededor y varios estantes donde exhibían algunos trofeos y fotos. Aunque lo que más le llamó la atención fue una chimenea más bien usada como decoración y dos cuadros paisajísticos a su derecha que nada tenían que ver con los de sala, pues parecían más clásicos.

Así resumió que en la planta baja se encontraban la cocina, una enorme despensa y el cuarto de las lavadoras, donde también custodiaban un sinfín de herramientas a la izquierda; en el centro, la sala y el comedor, y a la derecha, el despacho del señor Luján y una amplia sala de billar. La zona que frecuentaba la servidumbre estaba separada por el ancho pasillo de la entrada y daba a las escaleras del segundo piso. En esta planta intermedia estaban los dormitorios de los invitados, un baño, una sala de descanso con un sofá cama, un televisor y una estantería repleta de juguetes, y, por último, la habitación del hijo mayor de la familia. Ya en la tercera, se encontraban los aposentos del matrimonio y de sus otras dos hijas.

Hugo también comprobó la distancia entre la casa y los muros altos que circundaban la villa. Las suelas de sus deportivas pisaron el fresco césped sin contemplaciones, ya que las baldosas que habían colocado para atravesar el jardín de un lado a otro se le antojaron demasiado largas. Al fin, sus pasos lo llevaron a la terraza trasera de la casa, la cual contaba con una piscina que lo invitaba a sacar el bañador de su maleta y darse un chapuzón. Frunció el ceño, arrugado por un sol que se resistía a despedirse de ellos en ese día. Comprobó la hora en su reloj y decidió que debía regresar al interior, pues apenas faltaban unos minutos para las seis. Ya inspeccionaría el garaje y el ático en cuanto le facilitaran la llave.

Ramón, que así se llamaba el mayordomo, lo apremió a entrar y lo custodió hasta el despacho del propietario. Al llegar a la puerta intercambió una mirada cómplice con el sacerdote, quien había decidido hacer acto de presencia con la sotana.

—En mis años de vida, pocas veces te he visto con esa bata —murmuró entre dientes.

—Eres joven —le subrayó él—. La usaba mucho antes de que nacieras.

—¿Por qué te la has puesto? No vas a oficiar una misa.

—Respeto. A pesar de que no se trata de una familia practicante, son católicos, y consigo que respeten mi condición. Cualquier charlatán puede presentarse aquí pidiéndoles una suma considerable de dinero a cambio de eliminarles el problema con discreción. Nosotros no pedimos nunca nada salvo un acto de fe.

Hugo torció el gesto, incómodo, pues a pesar de que tanto el padre Carlos como él habían luchado en numerosas batallas contra seres oscuros, jamás habían presenciado una intervención divina. Sin embargo, el sacerdote continuaba aferrándose a su fe. Carraspeó impaciente y prefirió cambiar de tema de conversación mientras esperaban:

—La casa es demasiado grande. Hay muchas zonas que abarcar.

—Lo sé. Por eso, mientras no ocurra nada más, nos centraremos en el dormitorio de la niña y en las habitaciones que frecuenta.

La puerta se abrió de golpe y el cazador no pudo evitar dar un respingo. Con cierta agitación, aguardó a que una voz profunda los invitara a entrar. Esperó a que el sacerdote pasara primero y, luego, tras estirar su chaqueta de cuero negra como si fuera de algodón, cruzó el umbral tratando de mantener un porte elegante.

—Así que usted debe ser el experto analista que nos comentó el padre Carlos. —Para su sorpresa, Hugo fue interceptado por una mujer atractiva, de unos cuarenta y cinco años y que lucía unos vaqueros con una camisa de tirantes negra como si fuera una veinteañera—. ¿Es usted también sacerdote?

—No, no —negó espantado.

—A veces, la Iglesia cuenta con colaboradores externos pero especialistas en la materia —puntualizó el amigo de su padre.

—Espero poder ayudarle en todo lo que necesite, aunque, como ya le hemos dicho al padre Carlos, no creo que su presencia nos sea ya de utilidad. Celeste ya se encuentra bien. Es la niña de siempre. —Sonrió aliviada.

Hugo admiró sus cabellos rubios, que caían sobre sus hombros en unos perfectos bucles definidos y radiantes. Sus ojos azules, aunque pequeños, desprendían una inmensa dulzura.

—Siempre es mejor cerciorarnos de que el fenómeno ha desaparecido por completo. Le resultaría sorprendente las veces que estos seres se camuflan bajo una calma aparente para luego... atac... volver a intervenir. —El joven escogía las palabras con mucho cuidado. No quería ser demasiado alarmista o incisivo con una mujer que aparentaba la fragilidad de una muñeca de porcelana.

—Y tanto mi esposa Carmen como yo esperamos que su veredicto sea favorable. —Por fin, la mirada del cazador se desplazó por la estancia hasta detenerse en el empresario. Él sí vestía con un traje y chaqueta gris que parecía recién planchado. El hombre se desanudó la corbata para despejar su ahogado cuello y se levantó de su estilosa silla de escritorio para estrecharle la mano—. Como ya habrá deducido, soy Vicente Luján.

—No tiene que tratarme de usted. Mi nombre es Hugo Álvarez.

El señor Luján escudriñó sus ojos verdes con cierto recelo.

—No me esperaba que fuera usted tan joven, dado el extenso currículo que nos ha presentado el padre Carlos sobre sus hazañas.

Hugo sonrió de manera forzada y reparó en el frondoso cabello moreno que poblaba su cabeza con rebeldía. El empresario era unos centímetros más bajo que él, aunque estaba seguro de que usaba algún tipo de alzador en sus brillantes zapatos. Estaba en buena forma, así que dedujo que le dedicaba muchas más horas al gimnasio que a todos esos libros que decoraban las estanterías de su despacho.

—Siempre fui un niño con inquietudes varias. Los demonios y los hombres con el alma oscura han sido mi pasatiempo, y le aseguro que hasta ahora ningún bicho infernal se me ha escapado —le manifestó, haciendo alarde de su arrogancia habitual.

El padre Carlos entrecerró los ojos y negó con la cabeza varias veces. El joven cazador era impulsivo y la humildad no estaba entre sus mejores cualidades, sin embargo, para su asombro, al señor Luján no pareció importunarle su tono y soltó una carcajada estrepitosa.

—Me gustas, chaval. Me recuerdas a mí con un par de años menos. Voy a empezar a tutearte. —El empresario se dirigió a y extrajo una botella de whiskey irlandés—. ¿Te apetece una copa antes de la cena?

—¿Por qué no? —dijo con un aire más desenfadado.

—¿Padre?

—No, gracias. No suelo beber alcohol, puede nublarme el juicio. —Pronunció esta frase mientras miraba al cazador, quien en ningún momento se dio por aludido.

—Mi mujer detesta el whiskey. Ella es más de margaritas y esos cócteles azucarados.

Vicente Luján colocó otro vaso sobre la mesa de madera y, tras servirle la bebida, se lo entregó. Hugo aprovechó el ambiente distendido para realizarle unas cuantas preguntas al matrimonio, tuteándolos él también:

—¿Cuándo os mudasteis a la isla?

—A finales de julio, pronto hará un año —le respondió el hombre mientras saboreaba el líquido en sus labios—. Aunque somos de Teruel, nos fuimos a Madrid al poco tiempo de nacer nuestro hijo mayor, Víctor. Me ofrecieron un ascenso que no pude rechazar. Después de catorce años en la capital, me enviaron aquí para solucionar unos problemillas que había ocasionado el director general de las oficinas en las islas y no pude negarme.

—¿No querías venir?

—Estábamos ya acomodados en Madrid. Carmen tenía su trabajo, y los niños, sus amigos, así que al principio fue un poco traumático —confesó sin remilgos—. Pero ya nos hemos acostumbrado a la isla. El clima ha ayudado mucho y la tranquilidad que se respira también..., hasta... que Celeste comenzó con esos ataques.

Hugo advirtió que la mujer se pellizcaba los labios con insistencia y que el brillo inicial de sus pupilas se había apagado con rapidez.

—Y Celeste, ¿también ella ha aceptado bien el cambio? —Indagó en el rostro de Carmen buscando una señal que le indicara que estaban ocultándole algo, pero no la halló.

—Ella fue la que mejor se tomó la decisión de trasladarnos. Estaba eufórica porque podía ir a la playa todos los días, conocer a nuevos amigos y vivir en una casa con palmeras. —La mujer rio al recordar la ocurrencia de su hija.

—¿Hubo algún suceso que pudiera afectar a su comportamiento antes de su cambio de actitud? ¿Una riña?, ¿un disgusto en el colegio o... tal vez en casa?

Vicente soltó una exhalación cansina.

—Ya nos hicieron todas esas preguntas, incluso un psiquiatra valoró a la niña y no encontró nada fuera de lo normal, salvo su sonambulismo. Nos preguntó si alguno de nosotros o sus abuelos había padecido lo mismo, y le dijimos que no. Por lo visto, hay un alto componente hereditario.

—Al principio caminaba por los pasillos sin decir nada —añadió la madre—. Y nosotros volvíamos a meterla en la cama sin más, pero a los pocos minutos aparecía a los pies de la nuestra, inmóvil, como una estatua y con los ojos bien abiertos.

—El psiquiatra nos comentó que era frecuente en niños que sufrían ansiedad y que el problema tendía a desaparecer a los diez años. Celeste tiene ocho y jamás había sufrido un episodio similar. Nos tranquilizó diciéndonos que el sonambulismo no indica un problema grave y que no suele llevar tratamiento, aun así preferimos que continuara visitándolo. —El hombre se bebió el whiskey restante de su vaso de un trago y se apresuró a servirse otra copa.

Hugo apenas había bebido del suyo. Había aceptado el ofrecimiento del dueño de la casa para relajar el ambiente y comenzar con un interrogatorio que a priori se le antojó espinoso, dado la soberbia inicial con la que se había presentado el padre de la niña.

—Sé que debéis estar hartos de tantos médicos y curas con los que habéis hablado. —El cazador reparó en la mirada ojiplática del padre Carlos—. Pero ¿cuándo empezasteis a sospechar que tal vez no fuera un caso de sonambulismo?

—Celeste no dice palabrotas —le respondió con celeridad Carmen—. Y hay algunas que son de una bajeza increíble. Sí que es un poco mordaz, pero es una niña muy dulce, muy lista para su edad.

—Comenzó a murmurar en sueños a las dos semanas de visitar al especialista —volvió a intervenir el padre—. Al principio, no entendíamos lo que estaba diciendo, hasta que una de las noches vociferó con una rabia tremenda. Despertó a sus hermanos, y eso que Víctor duerme en la segunda planta.

Hugo sacudió la cabeza.

—¿Qué gritó? ¿Qué fue lo que dijo?

—Puta —confesó el señor Luján con resquemor.

Carmen se dejó caer sobre una de las sillas y comenzó a sollozar. Su marido trató de consolarla acariciándole la melena rubia.

—Pero todo esto ya se ha acabado. El padre Carlos rezó por toda la casa y le practicó un exorcismo de esos que salen en las películas. —La mujer gimoteaba entre frase y frase—. Yo no creo en demonios y no quiero ni pensar que mi pequeñita tenía uno dentro. No obstante, vi con mis propios ojos cómo estrellaba el jarrón de la sala contra la pared mientras me amenazaba de muerte.

—Es muy probable que todo haya terminado —quiso tranquilizarla el sacerdote—. Pero debemos estar seguros. Es una inspección rutinaria. Nada más.

En ese momento irrumpieron en el despacho los tres hijos de la pareja. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó de inmediato para recibirlos a la vez que trataba de recomponerse.

—Este es el joven del que os hablé, el que va a quedarse dos noches con nosotros. Se llama Hugo —lo presentó como una verdadera anfitriona mientras él se sentía como una nueva atracción de feria—. Estos son Víctor, Carolina y Celeste.

Al cazador no le asombró que los tres luciesen un precioso uniforme de un colegio privado. Víctor tenía las mismas facciones angulosas de su padre, aunque su cabello era mucho más claro, y su porte, algo desgarbado. Celeste también poseía esos ojos vivaces y repletos de astucia, como su progenitor. Era una niña algo bajita para su edad, pero su cuello largo ya apuntaba maneras para convertirse en una gran señora. Sin embargo, Carolina había heredado esa belleza etérea de su madre. Su mirada era serena, tierna, y su rostro desprendía una entereza impropia de las adolescentes.

—Esta noche puede que me oigáis caminar por la casa, así que no os asustéis —los advirtió.

—Por favor, te rogaría que no encendieras la luz del pasillo cerca de los dormitorios. No quiero que se despierten los niños. En cuanto a la planta baja, tienes total libertad para usar los interruptores. Pero no salgas al jardín sin consultarme antes, porque podrían saltar las alarmas —lo informó el empresario.

—Usaré la linterna en los pisos superiores.

Tanto el padre Carlos como él abandonaron la estancia para dejar a la familia a solas. Era costumbre en ellos que sus hijos relataran cómo les había ido el día ahora que habían comenzado las clases en el campamento de verano. Cruzaron el comedor y después la sala hasta que alcanzaron la puerta de la entrada y decidieron salir al exterior.

—¿Qué te parece la familia? —le preguntó el sacerdote en cuanto comprobó que nadie podía escucharlos.

—Demasiado remilgada.

—No son tan estirados como imaginas. Cambiarás de opinión en cuanto los conozcas mejor. Esta es su manera de recibir a un desconocido en casa. A mí también me invitaron a reunirme en el despacho para después presentarme a sus hijos, aunque tú le has caído en gracia al señor Luján. Conmigo nunca se ha permitido reír.

—Tu sotana inspira demasiado respeto.

Hugo frunció el ceño y observó la hilera de palmeras que protegían la parte trasera de la vivienda, no tan altas como las cuatro que permanecían en uno de los ángulos frontales de la casa. Apenas sobrepasaban los muros y cohabitaban con una especie de acacia de tronco delgado y algunos cactus con palas ovaladas. Allí, el césped se limitaba a circundar la piscina, pues era la tierra la que imperaba en esa parte de la villa.

—Son pencas canarias, como dicen aquí. Tuneras —le aclaró su amigo—. Aunque muchas provienen de América y se las considera una planta invasora. No te acerques demasiado. Están llena de púas.

—A simple vista, no he detectado nada extraño en la niña. Sí, tiene una mirada algo atravesada, pero creo que eso le viene de familia. ¿Seguro que no se trata de algo médico? Un cable que tenga fundido o algo así.

—La han sometido a una resonancia magnética y a un estudio del sueño. Los resultados son claros: no existe ninguna afectación cerebral. El psiquiatra se ha centrado en su salud mental, y puedo asegurarte que ha descartado un trastorno de personalidad múltiple, una disociación cognitiva o...

—No entiendo ni la mitad de las palabrejas que estás diciéndome, pero si el loquero dice que su comportamiento no cabe en ningún diagnóstico preciso, me es suficiente —lo interrumpió para no escuchar un sinfín de enfermedades mentales que terminarían desganándolo.

—Bueno, podría estar sufriendo un episodio de estrés o ansiedad.

—Como la mayoría del planeta, padre Carlos. Pero en ningún caso explica que consiga mover objetos con tan solo pestañear. A mí esto me basta para comenzar.

—Eso es lo que quería oír. —Suspiró, más relajado.

Después de una cena algo más distendida en la que charlaron sobre las ventajas y desventajas de vivir en la isla, Hugo quiso regresar a su habitación y dormir unas horas antes de empezar su inspección nocturna. Sabía de sobra que cuando los ruidos provocados por el tráfico, las obras y el ajetreo cotidiano de una ciudad vivaz se silenciaban, era cuando más fácil le resultaba percibir si algún ente merodeaba por la casa. A veces, los golpecitos desesperados de un alma en pena sobre la madera se confundían con los martillazos del vecino que trataba de apuntalar el dintel de una puerta, o los pasos agitados de un espíritu, con los andares propios de los demás huéspedes de un hotel en decadencia. La medianoche era el momento idóneo para comenzar la excursión porque, aunque resultara un tópico muy manido, era entre las dos y las tres de la mañana cuando el velo del más allá se volvía más fino, más transparente. Era la hora más oscura.

Mientras él descansaba, el padre Carlos permanecía despierto. Vigilante. Y no dudaría en avisarlo si sucedía algo en su guardia. El sacerdote le agradeció que se ofreciese a velar por todos en las horas más duras, pues él llevaba ya varias noches sin dormir. Despidió al servicio sobre las nueve y media, como era habitual en la casa, y se sentó en el sofá a releer varios pasajes de la Biblia, esos que lo instaban a mantener la fe en los momentos más aciagos. Después se aferró a su rosario mientras rezaba varios padrenuestros, y al concluir el quinto, la luz de la sala se apagó. Se quedó a oscuras y usó la iluminación de su móvil para llegar hasta el interruptor. Lo presionó varias veces, sin resultado. La bombilla se había fundido.

Faltaban diez minutos para la medianoche y subió las escaleras para dirigirse al dormitorio de Hugo. Sin embargo, no hizo falta tocar a su puerta. El joven apareció en el pasillo con el cabello reburujado y ocultando un par de bostezos detrás de su puño.

—¿Todo en orden? —le preguntó el cazador.

—Sí. Solo se ha fundido la luz de la sala. No parece nada sobrenatural. Pero con los ventanales protegidos por esas persianas mecánicas no entra mucha claridad de fuera.

—Llevo mi linterna —se vanaglorió él al tiempo que la encendía y se encaminaba hacia las escaleras.

Hugo prefirió adentrarse primero en el pasillo de la tercera planta. Se movía de manera sigilosa, procurando que sus pisadas no alertaran a la familia. Al llegar al dormitorio de la pequeña, se detuvo y apoyó una de sus orejas en la puerta. No escuchó nada, así que se atrevió a abrirla y dejarla media entornada al tiempo que mantenía el foco de la linterna dirigido hacia el suelo. Contempló unos segundos el rostro cándido de la niña iluminado por una de las lámparas de la mesa de noche que permanecía encendida. Parecía un ángel, con sus cabellos castaños deslizándose sobre sus hombros como un riachuelo sereno. En calma. Frunció los labios y determinó que mantendría la puerta entreabierta, así la escucharía si algo le sucediese.