3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Miniserie Deseo

- Sprache: Spanisch

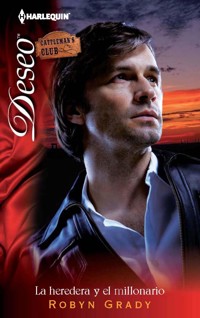

El honor está por encima de todo Para Daniel Warren, exitoso arquitecto neoyorquino, diseñar el nuevo Club de Ganaderos de Texas era todo un reto. Lo mismo que conocer a la deliciosa Elizabeth Milton. La fogosa heredera combinaba la elegancia con el estilo texano, una mezcla imposible de resistir. Pero lo único que podían tener era una aventura. Elizabeth estaba obligada a quedarse en Royal si no quería perder su herencia. Y el trabajo de Daniel pronto lo obligaría a marcharse de allí. Salvo que alguno de los dos decidiese sacrificarse y anteponer el amor a todo lo demás.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2011 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.

LA HEREDERA Y EL MILLONARIO, N.º 85 - octubre 2012

Título original: Millionaire Playboy, Maverick Heiress

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Publicada en español en 2012

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-1089-1

Editor responsable: Luis Pugni

ePub: Publidisa

Capítulo Uno

¿Qué era tan gracioso?

Daniel Warren apartó la vista de la impresionante rubia que sonreía, medio divertida medio con desdén, mientras miraba la maqueta que intentaba trasladar con tres de los integrantes de su equipo de arquitectos. Tenía que admitir que la maqueta era muy grande, pero Texas era enorme. El nuevo Club de Ganaderos de Texas tenía que ser una exhibición del mismo, así que unos enormes cuernos de buey sobre las grandes puertas de la entrada, forradas con piel de vaca, no le parecían ninguna exageración.

¿O sí?

Su mano derecha, Rand Marks, le dijo al oído:

–Jefe, esto pesa una tonelada. ¿Tenemos que seguir moviéndolo?

A juzgar por sus expresiones, los demás también parecían tener curiosidad acerca del retraso. Aunque no lo había. O no debía haberlo.

Daniel era conocido en el negocio no solo por su talento, sino también por su determinación. No se acordaba de la última vez que había dudado de sí mismo. Cuando lo habían invitado a presentarse a aquel proyecto había empleado sus quince años de exitosa experiencia en el negocio para realizar un diseño capaz de impresionar a los miembros de la comisión: tanto a los más antiguos, como a los modernos. No podía permitir que la mirada de una mujer lo hiciese dudar.

¿Quién era aquella mujer?

–Perdone, usted debe de ser el amigo de Abigail Langley.

A Daniel se le aceleró el corazón al oír aquella sensual voz y levantó la vista. Tenía a la rubia, con su expresión ambivalente, a medio metro de distancia. De cerca era todavía más impresionante. Iba vestida con una chaqueta de piel de color plateado y unos vaqueros. Tenía el rostro ovalado, los ojos grandes y verdes, brillantes como dos piedras preciosas, pero lo que más le gustó fue su larga melena. Era el tipo de pelo que cualquier hombre habría deseado acariciar.

Daniel apretó la mandíbula y se puso recto.

A pesar de su belleza, no le gustaba la reacción que había tenido al ver su trabajo. Había tenido mucho éxito en su carrera y, gracias a ello, había ganado mucho dinero. No tenía por qué aguantar los sutiles insultos de Miss Texas.

Apartó la mirada de sus carnosos labios y se aclaró la garganta antes de responderle:

–Sí, soy el amigo de Abigail Langley…

–Daniel Warren –dijo ella–. El famoso arquitecto que Abigail ha traído de Nueva York.

Daniel la vio arquear una ceja y se preguntó si estaba pinchándolo o coqueteando con él. Con aquellas bellezas sureñas, uno nunca podía estar seguro.

–No sé si soy famoso, pero sí conocido –le confirmó–. ¿Conoce a Abigail?

–Aquí todo el mundo conoce a Abby. Su marido, que en paz descanse, era descendiente de Tex Langley, el fundador de este establecimiento.

La mujer se acercó un poco más y Daniel aspiró su perfume, delicado y un tanto peligroso.

–Yo apuesto porque Abigail va a ganar las elecciones –continuó ella–. Y será una buena presidenta del club, diga lo que diga el cascarrabias de Brad Price.

Un hombre de unos cuarenta años se acercó a ellos. Miró a Daniel un segundo y luego se dirigió a la mujer.

–Querida, nos esperan dentro.

–Me estaba presentando a este forastero –comentó ella, señalando a Daniel con la cabeza.

–¿Jefe?

Daniel miró a sus chicos. Se había olvidado de ellos.

–Si vas a entretenerte –le dijo Rand–, ¿te importa si vamos metiendo esto? Se me están empezando a agarrotar los brazos.

Él quitó las manos de la maqueta y dejó que los otros tres la llevasen hacia la puerta de entrada del club. Se limpió las palmas en los pantalones y le ofreció una mano a la mujer.

–Daniel Warren –le dijo.

–Elizabeth Milton –respondió ella, que aunque tenía la mano pequeña y caliente, le dio el apretón con fuerza–. Y este es Chadwick Tremain.

El hombre lo saludó con una inclinación de cabeza y, sin aceptar la mano de Daniel, agarró a Elizabeth Milton y le dijo:

–Tenemos mesa reservada.

–Ve tú delante, Chad –le contestó ella, apartándose la cascada de pelo rubio de los hombros–. Ahora entro.

El hombre arqueó las canosas cejas.

–Les dije a los Michael que…

–Chad –lo interrumpió ella, zafándose de su mano–. Te veré dentro.

Daniel creyó oír protestar al hombre antes de apretarse el nudo windsor de la corbata y alejarse.

–Creo que no le he caído bien a su novio –comentó él.

–¿Mi novio? –repitió ella riendo–. Chad es mi asesor financiero. Me cuida.

–¿Necesita que la cuiden?

Ella frunció ligeramente el ceño.

–Supongo que es una cuestión de opinión –le respondió ella, empezando a andar con sus botas de montar–. Habla como un norteño, señor Warren. Y viste como tal, pero me ha parecido detectar un ligero acento del sur en su voz.

A Daniel se le hizo un nudo en la garganta, pero por fuera siguió impasible. Hacía años que había huido de allí y eran muy pocas las personas que se daban cuenta de que todavía le quedaba algo de acento.

–Ahora vivo en otra parte –comentó.

–¿Y no echa de menos…?

–No –la interrumpió él, sonriendo–. No.

Nueva York estaba lo suficientemente lejos del sur y de sus recuerdos. El único motivo por el que estaba allí era profesional. En cuanto terminase su trabajo, volvería a casa, y a la vida que se había construido y que le encantaba.

–Espero que tenga pensado conocer parte de Texas durante su estancia –continuó ella.

–Famosa por el Álamo, los sombreros y… los cuernos de buey.

Ella hizo una mueca al oír aquello último.

–Ah, su diseño no me ha parecido del todo mal.

Daniel deseó preguntarle cómo pensaba ella que podría mejorarlo.

Qué locura. Para empezar, el arquitecto era él y, para continuar, no iba a complicar su breve estancia allí pensando en una mujer a la que debía de sacarle diez años y con la que no tenía nada en común.

Entró en el recibidor del club, forrado de madera oscura, con los olores y el encanto del viejo mundo, y se detuvo para despedirse de ella, pero Elizabeth tenía la vista puesta en otra parte, en un cartel que había encima de la puerta de entrada.

–Supongo que Abigail le habrá hablado de esto –comentó.

Él estudió la placa y leyó las palabras que había escritas en ella:

–Autoridad, justicia y paz.

–Es el lema del Club de Ganaderos de Texas –le explicó Elizabeth muy seria, mirándolo a los ojos–. Las palabras ya son lo suficientemente fuertes como para necesitar la leyenda que las acompaña. Debería pedirle a Abigail que se la contase. Tal vez le sirva para su trabajo.

Daniel apretó la mandíbula con fuerza. Podía interpretar aquel comentario como un desaire. O podía olvidarse de su orgullo y escuchar. Si la placa tenía una leyenda detrás, tal vez pudiese ayudarlo con el diseño. Y quién mejor para hacerlo que alguien capaz de combinar unas botas de montar, a las que solo les faltaban las espuelas, con una cara chaqueta de piel y que quedase bien.

Pero, en esos momentos, Elizabeth tenía la atención puesta en el comedor. El señor Tremain estaba esperando.

–Ya nos veremos por aquí –le dijo Daniel.

Ella sonrió con tristeza.

–Yo vengo mucho.

Justo antes de que marchase, Daniel notó que el nudo que se le había hecho en el pecho crecía. En otras circunstancias, la habría invitado a tomar algo, pero en aquellas, sonrió al oírla decir:

–Buena suerte, señor Warren. Espero que disfrute de su estancia en Royal.

Y Daniel la vio alejarse balanceando las caderas. Tal vez fuese una mujer texana hasta la médula, pero no andaba como si acabase de bajarse de un caballo. De hecho, se movía con la elegancia de una modelo, con la gracia de un gato.

Sonrió.

Sí. Elizabeth Milton era toda una mujer.

Un segundo antes de verla desaparecer, decidió llamarla:

–¡Señorita Milton!

Ella se giró.

–Me preguntaba si podría recomendarme algún buen sitio para comer. Que no sea el club, quiero decir.

A ella le brillaron los ojos.

–Podría recomendarle varios, señor Warren.

–En ese caso, ¿le gustaría cenar conmigo? Me interesaría oír esa leyenda.

Ella se mordió el labio inferior.

–Con una condición –le dijo.

–¿Qué no hablemos de la reforma del club?

Ella se echó a reír.

–Todo lo contrario. Me encantaría escuchar sus ideas.

–En ese caso, solo tiene que decirme el sitio y allí estaré.

–A unos treinta kilómetros de Royal, en el rancho Milton. ¿Qué tal sobre las siete?

–¿Me está invitando a cenar a su casa?

–Confíe en mí, señor Warren –respondió ella, dándose la vuelta–. Le encantará la experiencia.

Al entrar en el comedor del club, varias personas levantaron la vista. Elizabeth conocía a casi todo el mundo y todos sonreían cariñosamente al verla.

Había habido una época en la que había querido marcharse de Royal, pero tenía la sensación de que de eso hacía mucho tiempo.

En realidad solo habían pasado cuatro años desde la muerte de sus padres y desde que su vida había cambiado bruscamente. Aunque, sinceramente, estaba agradecida de que sus padres hubiesen tomado las medidas necesarias para que no se alejase de sus raíces.

Si incumplía las condiciones del testamento y pasaba más de dos meses al año fuera de casa, perdería la mayor parte de la herencia, no solo el rancho sino en cierta manera parte de su identidad, ya que se había dado cuenta de quién era y de que quería seguir siéndolo.

No obstante, no podía negar que después de conocer a Daniel Warren, volvía a tener ganas de conocer otros lugares.

Mientras le daba su abrigo al maître pensó que Daniel era diferente. Divertido. Misterioso y elegante.

Y con la modernidad de Nueva York.

Abigail le había comentado que era un arquitecto de mucho éxito. Tenía que haber viajado mucho. Debía de ser un hombre de mundo.

Ella no tenía nada en contra de los hombres texanos, se dijo mientras se dirigía a su mesa habitual, que estaba en un rincón, junto a un ventanal. De hecho, cuando pensase en formar una familia, lo más probable era que lo hiciese con alguien de la zona. Al menos, era más probable que un texano comprendiese su situación y la apoyase en su compromiso de mantener el rancho Milton. Lo que dejaba fuera de su alcance a los guapos arquitectos de Nueva York.

En cualquier caso, aquel le gustaba.

Chad se puso en pie al verla acercarse.

–Ya iba a ver por qué tardabas tanto –le dijo, apartándole la silla.

–No iba a marcharme a ninguna parte –replicó ella en tono dulce, pero mordaz.

–Yo solo…

–Ya lo sé.

Elizabeth se tragó el malestar y tomó la carta, pero Chad no iba a dejarla en paz.

–Elizabeth, es mi obligación cuidar de ti.

–No soy una niña –le recordó ella.

Había sido designado su asesor financiero cuando ella tenía veintiún años, por medio del testamento, pero ya habían pasado varios años y era más sensata y mucho más responsable que entonces.

–Tus padres solo pensaron en lo que era mejor para ti cuando me nombraron tu asesor.

Chad se inclinó hacia ella, para añadir algo más, pero el camarero llegó y les tomó nota: carne para él y una ensalada de aguacate y nueces para ella. Chad estaba pensativo. Tardó unos segundos en añadir:

–Ese hombre… El señor Warren…

–Es el arquitecto de Abigail Langley –dijo ella, conteniendo una sonrisa y tomando su vaso de té con hielo–. Estoy deseando ver cuál es el resultado de las elecciones en el mes de diciembre.

Chad resopló.

–Si Abigail piensa que va a ganar votos gracias a un diseño así, está soñando.

Elizabeth estaba de acuerdo con él acerca del diseño.

–Yo pienso que tiene tanto derecho como cualquiera a presentarse a las elecciones. Si no fuese por sus antecesores, el club no existiría.

–Sé que puede sonar sexista, pero es un club de ganaderos, no de ganaderos y ganaderas.

–Pues tal vez debería cambiar.

–Los cambios no siempre son buenos, Elizabeth. A veces, conducen a la discordia. A la ruina.

Y a veces eran necesarios.

Incluso emocionantes, pero Elizabeth no iba a gastar más saliva, en su lugar, le dio un sorbo a su té.

–¿Ya conocías al señor Warren? –le preguntó Chad.

–No –respondió ella, dejando el vaso en la mesa.

–Parece agradable.

–Sí.

–Pero no confío en él.

Elizabeth ya no podía más, miró a su asesor a los ojos.

–Fuiste un buen amigo de mis padres, y te considero también mi amigo, pero ya basta. ¿De acuerdo?

–Es solo… Elizabeth, ya sabes que me preocupo por ti.

Chad alargó la mano por encima de la mesa y ella apartó la suya y la posó en su regazo. Sí, Chad se preocupaba por ella, más de lo que le habría gustado. Era demasiado serio y estirado, no era su tipo en absoluto.

¿No se daba cuenta de que no le interesaba lo más mínimo?

De hecho, a pesar de haber sido designado por sus padres, si hubiese existido la posibilidad de despedirlo, lo habría hecho, pero no podía. Al menos, hasta que cumpliera treinta años.

–¿Dónde está el señor Michael? –preguntó, mirando a su alrededor en busca del director del banco.

–Va a llegar tarde –respondió Chad–. Había pensado en repasar las cifras de las principales anualidades mientras esperamos.

Elizabeth bebió té y escuchó cómo Chad le daba cifras, hasta que unos minutos después su voz empezó a pasar desapercibida entre los demás sonidos: choques de vasos, ruido de cubiertos, personas charlando y riendo. Y de repente, a través de la jarra que había en el centro de la mesa, vio aparecer un rostro.

Un pelo moreno y brillante. Tal vez algún rasgo latino. Y unos ojos verdes llenos de preguntas y posibilidades. Luego estaba ese aire seguro que irradiaba fuerza, pero que también dejaba ver un lado más vulnerable, si no se equivocaba. Casi no conocía a Daniel Warren y, no obstante, tenía algo que le aceleraba el corazón.

¿Qué diría Chad si se enteraba de que lo había invitado a cenar?

–¿Elizabeth?

Sorprendida, miró a su compañero de mesa.

–Lo siento, Chad. ¿Qué decías?

–Que hemos recibido otra oferta para comprar el rancho. De unos promotores, por supuesto. Pero ya les he dicho que la propiedad no está a la venta.

Ella contuvo un suspiro.

–Gracias, pero puedo hablar yo con ellos. Aunque estuviese en posición de vender, tengo claro dónde está mi corazón. Mientras hablaba, vio con el rabillo del ojo, reflejado en la ventana, a Daniel Warren acompañado de Abigail, que parecía preocupada. Él la miró también a través del espejo y Elizabeth bajó la cabeza y sonrió.

Estaba deseando cenar con él esa noche.

–¿Querida? ¿Estás bien?

Ella arrugó la servilleta y clavó la vista en Chad, que la miraba con curiosidad. ¿O era sospecha?

–Te he dicho que sé dónde está mi corazón –le repitió, apartando a Daniel Warren de su cabeza–. Y está aquí, en Royal.

Capítulo Dos

Esa noche, al llegar en su todoterreno de alquiler al camino que daba al rancho Milton, Daniel se quedó sin respiración y con la boca abierta.

Normalmente, en aquel tipo de situaciones, su instinto profesional lo obligaba a analizar la casa. Esa noche, no fue el edificio principal lo que llamó su atención, sino otra cosa.

¿Eran flamencos?

Los pájaros de plástico rosa y blanco estaban estratégicamente colocados debajo de un bonito magnolio. Daniel se frotó la nuca.

–Llegas justo a tiempo.

Daniel se giró y vio a Elizabeth apoyada en la enorme puerta de su casa.

Había sustituido las botas de montar por unos refinados tacones, a juego con un elegante y corto vestido negro. Y se había recogido la melena rubia de manera graciosa, pero informal. Se estaba abrazando a sí misma por la cintura y tenía una curiosa sonrisa en los labios.

La única cosa fuera de lo normal que llamó su atención fue el cinturón de cola de zorro que llevaba a la cintura.

Daniel no supo si pesaban más los flamencos o el estilo country.

–¿Se va a quedar ahí toda la noche, señor Warren? Estamos en octubre, pero hace frío.

–Estaba admirando su… decoración.

–¿Los flamencos? ¿Bonitos, verdad?

Al ver que él no respondía, Elizabeth continuó:

–Son prestados, tonto. Es una manera de recaudar fondos para una buena causa. Aparecen una mañana en tu jardín y desaparecen cuando haces una donación y entonces se los llevan a otro jardín.

Daniel cerró la puerta del coche y suspiró aliviado.

–Pues creo que debería poner esa donación en su lista de prioridades.

Al acercarse, su dulce aroma volvió a invadirlo.

Sintió calor por todo el cuerpo y deseó acercarse más, pero entonces otro olor le llamó la atención. Hasta entonces, no se había dado cuenta del hambre que tenía.

–¿Ha estado cocinando?

Ella se apartó para que pasase al vestíbulo.

–Tengo órdenes estrictas de dejar todo lo relacionado con la cocina en manos de la experta de la casa –le dijo, tomando su abrigo y guardándolo en un armario–. Nita lleva en casa en la familia desde antes de que yo llevase coletas. No sabría qué hacer sin ella.

Lo condujo a un salón elegantemente amueblado, pero a él solo le interesaba lo bien que le sentaba aquel vestido a su anfitriona.

–¿Quiere tomar una copa antes de cenar? –le preguntó ella, acercándose a un bar de madera–. ¿Tal vez un Manhattan?

Él sonrió.

–No, gracias, pero me tomaría una cerveza.

–En ese caso –dijo ella, sacando una cerveza helada de debajo de la encimera–, será una cerveza local.

–¿Voy a beber solo?

–No, pero yo prefiero las burbujas –respondió Elizabeth, levantando una botella ya abierta que tenía en una cubitera de plata.

Daniel leyó la etiqueta.

–Un buen champán.

–¿Sabe de vinos? –dijo ella. Era más una afirmación que una pregunta.

–Sé lo que es bueno.

Y, al parecer, ella también.

–Entonces, ¿sirvo dos copas?

–Ya lo hago yo.

Elizabeth buscó dos copas de champán. Daniel llenó la primera, se la dio, y luego se llenó la suya. Ella levantó la copa para brindar y sus ojos brillaron como diamantes, lo mismo que su pelo.

–Brindemos –dijo–. Porque su diseño ayude a Abby a ganar las elecciones.

A él se le encogió el pecho.

–Entonces tendré que cambiarlo.

Ella lo miró de manera comprensiva.

–¿No le ha gustado a Abigail?

–Ha sido demasiado educada como para decírmelo, pero estoy seguro de que no le ha gustado nada. Me temo que me he dejado despistar por alguien del equipo contrario.

–A Brad Price no le importa jugar sucio. ¿Qué le ha dicho exactamente Abby?

Él prefería no entrar en detalles.

–Su expresión lo ha dicho todo. Era un diseño excesivamente estereotípico, que recordaba demasiado a los viejos tiempos –admitió.

Demasiado malo.

–Sé que la comisión quiere que se mantenga el ambiente original del club –continuó–, pero situándolo al mismo tiempo en el siglo XXI. Tengo que encontrar un equilibrio entre ambas cosas.

Elizabeth le dio la vuelta a la barra y su aroma volvió a invadirlo. Daniel tuvo que contenerse otra vez para no acercarse más y respirar profundamente.

–Me da la sensación de que ya tiene alguna idea –comentó ella.

–Usted ya las tenía esta mañana.

–Debo confesar que me fascina el diseño.

–¿Lo ha estudiado?

–No oficialmente.

Elizabeth se apoyó en la barra.

–Soy licenciada en psicología y literatura –le contó.

–Yo habría dicho que había estudiado empresariales, sabiendo que algún día tendría que llevar todo esto.

Además, Abigail le había dicho que era hija única.

La mirada de Elizabeth se apagó un poco al tiempo que la bajaba a sus pies.

–Por aquel entonces no me interesaba el rancho. Cuando mis padres murieron, empecé a ver las cosas de otra manera. Siempre hay tiempo para seguir estudiando.

Él dejó su copa con cuidado.

–Abigail me ha contado lo de sus padres. Lo siento.

Al parecer, habían sufrido un trágico accidente de tráfico.

Ella asintió y luego volvió a enderezar los hombros.

–¿Y usted, señor Warren? ¿Tiene familia?

A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. No quería hablar de su pasado con nadie, pero antes de que le diese tiempo a cambiar el tema de la conversación, los interrumpieron.