Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

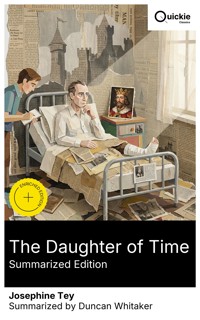

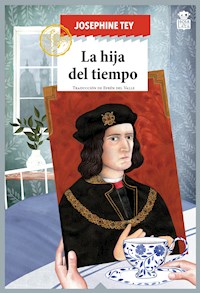

Postrado en una cama de hospital, el inspector Alan Grant se aburre mortalmente. Ni las anémonas de la señora Tinker, su ama de llaves, ni el ruibarbo estofado de la enfermera Darroll logran animarlo. Pero un día llega su amiga, la actriz Marta Hallard, con una vieja postal de Ricardo III, y Grant queda fascinado por su enigmático rostro. Ese no es el rostro de un monstruo jorobado, ni del supuesto asesino de niños que cuentan los libros de historia. Con la ayuda del joven y enamoradizo Brent Carradine, investigador del Museo Británico, Grant se zambulle en la Inglaterra de la guerra de las Dos Rosas, en pleno siglo xv, para desentrañar uno de los misterios más oscuros de la monarquía británica: ¿mató Ricardo III a sus sobrinos, los Príncipes de la Torre, para hacerse con el trono?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA HIJA DEL TIEMPO

SENSIBLES A LAS LETRAS, 62

Título original: The Daughter of Time

Primera edición en Hoja de Lata: junio del 2020

Segunda edición: septiembre del 2020

© The National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty, 1951

© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2012

Traducción cedida por acuerdo con RBA LIBROS S. A.

© de la imagen de la portada: Sara Morante, 2020

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2020

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección: Tania Galán Álvarez

ISBN: 978-84-16537-93-8

Producción del ePub: booqlab

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La verdad es la hija del tiempo.

Proverbio antiguo

1

Grant yacía en su cama alta de color blanco contemplando el techo. Lo miraba con aversión. Se sabía de memoria hasta la más ínfima grieta de aquella limpia superficie. Había trazado mapas del techo y los había explorado: ríos, islas y continentes. Había jugado a las adivinanzas y hallado objetos ocultos: rostros, pájaros y peces. Había realizado cálculos matemáticos y redescubierto su infancia: teoremas, ángulos y triángulos. Prácticamente no había otra cosa que hacer más que observarlo. Lo odiaba.

Había propuesto a la Canija que girara un poco la cama para poder explorar un nuevo tramo de techo. Pero al parecer eso estropeaba la simetría de la habitación, y en los hospitales, la simetría está un escalafón por debajo de la limpieza y dos por encima de la devoción a Dios. En un hospital, cualquier cosa que estuviese desalineada era una blasfemia. ¿Por qué no leía?, le preguntaba ella. ¿Por qué no se enfrascaba en la lectura de una de aquellas novelas caras recién editadas que sus amigos no paraban de traerle?

—Nace demasiada gente en el mundo y se escriben demasiadas palabras. Cada minuto salen millones y millones de ellas de las imprentas. La idea me horroriza.

—Parece usted estreñido —le dijo la Canija.

La Canija era la enfermera Ingham, quien en realidad medía un metro sesenta y estaba muy bien proporcionada. Grant la llamaba la Canija para desquitarse del hecho de verse mangoneado por una figurita de porcelana de Dresde a la que podría sostener en una mano. Siempre que pudiese ponerse en pie, claro está. No solo le decía qué podía y qué no podía hacer, sino que manejaba su metro ochenta de humanidad con una soltura que a Grant le resultaba humillante. Por lo visto, el peso no era obstáculo para la Canija. Volteaba los colchones con la abstraída elegancia de un malabarista. Cuando acababa su turno, Grant era atendido por la Amazona, una diosa con unos brazos como las ramas de un haya. La Amazona era la enfermera Darroll, que provenía de Gloucestershire y se ponía nostálgica cuando llegaba la temporada de los narcisos. (La Canija era de Lytham St. Anne’s, y a ella los narcisos le importaban un comino). Tenía las manos grandes y tersas y ojos de vaca, y siempre parecía lamentarse por los demás, pero el menor esfuerzo físico la hacía jadear como si fuese una bomba de succión. A Grant le parecía todavía más humillante ser tratado como un peso muerto que como si no pesara nada.

Grant estaba postrado y al cargo de la Canija y la Amazona porque se había caído por una trampilla, el colmo de la humillación. En comparación con eso, los empujones de la Amazona y los leves tirones de la Canija eran un mero corolario. Caerse por una trampilla era el colmo del absurdo, algo patético y grotesco, digno de una pantomima. En el momento de su desaparición del nivel del suelo estaba persiguiendo implacablemente a Benny Skoll. El único aunque escaso consuelo en esa situación insufrible era que cuando Benny Skoll dobló la esquina a todo correr, fue a parar a los brazos del sargento Williams.

Ahora Benny iba a pasar tres años entre rejas, lo cual era muy satisfactorio para los jefazos, aunque seguramente vería reducida su condena por buena conducta. En los hospitales no había indultos por buen comportamiento.

Grant dejó de contemplar el techo y miró de soslayo la pila de libros caros y llamativos en los que tanto había insistido la Canija. El que estaba encima, con la hermosa imagen de Valetta vestida de un rosa imposible, era el relato anual de Lavinia Fitch sobre las vicisitudes de una intachable heroína. En vista de la ilustración del Gran Puerto que adornaba la cubierta, la Valeria, Angela, Cecile o Denise de turno debía de ser esposa de un marino. Solo había abierto el libro para leer el amable mensaje que Lavinia había escrito en su interior.

El sudor y el surco era Silas Weekley en plan campechano y franco a lo largo de setecientas páginas. La situación, a juzgar por el primer párrafo, no había cambiado sustancialmente desde su último libro: la madre tumbada en el piso de arriba con su decimoprimer hijo, el padre tumbado en el piso de abajo después del noveno trago, el hijo mayor tumbado a la bartola en el establo, la hija mayor tumbada con su amante en el granero y el resto de la familia pasando desapercibida en la cuadra. La lluvia se filtraba por el techo de paja y el estiércol humeaba en el muladar. Silas jamás se olvidaba del estiércol. No era culpa suya que el vapor fuese el único elemento ascendente de la escena. Si Silas hubiera descubierto un vapor que humeara hacia abajo, lo habría incluido.

Bajo los ásperos claroscuros de la sobrecubierta del libro de Silas se ocultaba una elegante historia de florituras eduardianas y absurdidades barrocas titulada Campanas en sus pies. En dicha obra, Rupert Rouge abordaba el vicio en un tono picarón. Rupert siempre te arrancaba unas francas carcajadas durante las dos primeras páginas. Pero al llegar a la tercera te percatabas de que había aprendido de George Bernard Shaw, esa pícara criatura (pero, ni que decir tiene, nada maliciosa), que la manera más sencilla de resultar ingenioso era el facilón y conveniente método de la paradoja. Después te veías venir los chistes con tres frases de antelación.

El libro con un fogonazo rojo de pistola sobre un fondo verde oscuro en la portada era lo último de Oscar Oakley. Tipos duros ladeando la boca y hablando en un estadounidense impostado sin el ingenio ni la mordacidad necesarios para rezumar autenticidad. Rubias, barras cromadas y persecuciones trepidantes. Una verdadera bazofia.

El caso del abrelatas perdido, de John James Mark, contenía tres errores de procedimiento en las dos primeras páginas. Al menos le había proporcionado a Grant cinco minutos de deleite mientras redactaba una carta imaginaria a su autor.

No alcanzaba a recordar cuál era el delgado libro azul situado abajo del montón. Algo serio y estadístico, pensó. Moscas tsé tsé, calorías, conductas sexuales o algo por el estilo.

Incluso en esos casos sabías qué ocurriría en la página siguiente. ¿Acaso ya nadie era capaz de variar de registro de cuando en cuando? ¿Es que todos se aferraban a la misma fórmula? Los escritores se limitaban a seguir una pauta, de manera que los lectores ya sabían lo que iba a suceder. Hablaban de «un nuevo Silas Weekley» o de «una nueva Lavinia Fitch» exactamente igual que hablaban de «un nuevo ladrillo» o «un nuevo cepillo de pelo». Jamás decían «un nuevo libro de» quien fuese. No les interesaba la obra, sino la novedad. Tenían bastante claro cómo sería.

Mientras apartaba su asqueada mirada de la variopinta pila, pensó que quizá estaría bien que todas las imprentas del mundo se detuvieran durante una generación. Debería imponerse una moratoria literaria. Algún Superman debería inventar un rayo que las estropeara todas al mismo tiempo. Eso evitaría que la gente te enviase un montón de estupideces cuando estás tumbado en la cama, y ningún retaco mandón te pediría que las leyeras.

Grant oyó que se abría la puerta, pero no se volvió para mirar. Se había puesto de cara a la pared, literal y metafóricamente.

Notó que alguien se acercaba a la cama y cerró los ojos para eludir cualquier posibilidad de conversación. En aquel momento no deseaba la simpatía de Gloucestershire ni la vivacidad de Lancashire. En el silencio que siguió, una leve tentación, una nostálgica fragancia de todos los campos de Grasse, acarició sus fosas nasales e inundó su cerebro. La saboreó, reflexionando. La Canija olía a detergente de lavanda y la Amazona a jabón y a yodo. Aquel lujoso olor que flotaba en el aire era L’Enclos Numéro Cinq. Solo una persona que conocía utilizaba ese perfume, y esa era Marta Hallard.

Abrió un ojo y miró de soslayo. Evidentemente, ella se había inclinado para ver si estaba dormido y ahora observaba con aire indeciso —si es que podía decirse que Marta hacía algo con indecisión—, prestando atención al montón de publicaciones manifiestamente vírgenes que había sobre la mesa. En un brazo llevaba dos libros nuevos, y en el otro un gran ramo de lilas blancas. Grant se preguntó si había elegido lilas blancas porque las consideraba la ofrenda floral más adecuada para el invierno (adornaban su camerino del teatro de diciembre a marzo) o porque no desmerecían su elegante blanco y negro. Llevaba un sombrero nuevo y sus habituales perlas, unas perlas que en su día Grant le había ayudado a recuperar. Estaba muy guapa, muy parisina y, por suerte, desentonaba sobremanera con el hospital.

—¿Te he despertado, Alan?

—No, no estaba durmiendo.

—Parece que vengo a echar agua en el mar —dijo Marta, dejando los dos libros junto a sus despreciados hermanos—. Espero que te parezcan más interesantes que esos otros. ¿Ni siquiera has hojeado el de nuestra querida Lavinia?

—No puedo leer nada.

—¿Tienes dolores?

—Estoy agonizando. Pero no es la pierna ni la espalda.

—¿De qué se trata entonces?

—Es lo que mi prima Laura llama «las punzadas del aburrimiento».

—Pobre Alan. ¡Y cuánta razón tiene Laura! —Marta sacó un puñado de narcisos de un jarrón demasiado grande para acogerlos, los tiró en el lavabo con uno de sus más refinados ademanes y procedió a sustituirlos por las lilas.

—Uno podría pensar que el aburrimiento es una emoción profunda, pero no lo es, por supuesto. Es algo absurdo, insignificante.

—Ni una cosa ni la otra. Es como si te atizaran con ortigas.

—¿Por qué no te pones a hacer algo?

—¿Perfeccionar mis hobbies?

—Perfeccionar la mente. Por no hablar de tu alma y tu humor. Podrías estudiar filosofía. Yoga o algo así. Pero supongo que una mente analítica como la tuya no es la más adecuada para reflexionar sobre lo abstracto.

—Me he planteado retomar el álgebra. Tengo la sensación de que nunca le hice justicia en la escuela. Pero he estudiado tanta geometría en ese maldito techo que estoy un poco harto de las matemáticas.

—Bueno, imagino que no tiene sentido recomendar rompecabezas a alguien que se encuentra en tu situación. ¿Qué tal unos crucigramas? Puedo traerte un cuadernillo, si quieres.

—Dios me libre.

—Siempre puedes inventártelos. Dicen que es más divertido que resolverlos.

—Es posible, pero un diccionario pesa varios kilos. Además, nunca me ha gustado buscar cosas en libros de consulta.

—¿Juegas al ajedrez? Yo ya no me acuerdo. ¿Qué te parecen unos problemas de ajedrez? Salen las blancas y mate en tres movimientos y cosas así.

—Solo me interesa el ajedrez desde una perspectiva pictórica.

—¿Pictórica?

—Los peones, los alfiles y demás son muy decorativos, de lo más elegantes.

—Muy bien. Puedo traerte un tablero. De acuerdo, olvidemos el ajedrez. Podrías realizar alguna investigación académica. Es como las matemáticas, tienes que dar con la solución a un problema no resuelto.

—¿Te refieres a delitos? Me sé todos los casos de memoria. Ya no se puede hacer nada más al respecto, y menos si estás postrado en una cama.

—No me refería a los archivos de Scotland Yard. Me refería a algo más… ¿Cómo decirlo? Algo más clásico. Algo que haya traído de cabeza al mundo durante siglos.

—¿Por ejemplo?

—Pues las cartas del cofre.

—¡Ah, no! ¡María, reina de Escocia no!

—¿Y por qué no? —preguntó Marta, que al igual que todas las actrices veía a María Estuardo a través de una bruma de velos blancos.

—Podría interesarme una mujer mala, pero una tonta no.

—¿Tonta? —dijo Marta con su mejor registro grave de Electra.

—Mucho.

—Pero Alan, ¿cómo puedes decir eso?

—Si hubiese llevado otro tocado nadie se habría interesado nunca por ella. Lo que seduce a la gente es ese sombrerito.

—¿Crees que habría amado con menos pasión si hubiese llevado un sombrero de paja?

—Nunca amó con pasión, llevara el sombrero que llevara.

Marta parecía tan escandalizada como le permitían toda una vida en el teatro y una hora de concienzudo maquillaje.

—¿Por qué piensas eso?

—María Estuardo medía uno ochenta. Casi todas las mujeres demasiado altas son frías. Pregúntale a cualquier médico.

Y al pronunciar esas palabras, Grant se preguntó por qué desde que Marta lo adoptó como acompañante de repuesto cuando necesitaba uno no se le había ocurrido sopesar si su célebre racionalidad con los hombres obedecía precisamente a su estatura. Pero Marta no había trazado ningún paralelismo; seguía pensando en su reina favorita.

—Al menos fue una mártir. Eso tendrás que reconocérmelo.

—¿Mártir de qué?

—De su religión.

—Lo único que la martirizó fue el reuma. Se casó con Darnley sin la dispensa papal y con Bothwell por el rito protestante.

—¡Y por supuesto ahora me dirás que tampoco estuvo presa!

—El problema es que te la imaginas en una pequeña habitación en lo alto de un castillo, con barrotes en las ventanas y una vieja sirvienta fiel que comparte con ella las oraciones, cuando en realidad contaba con sesenta personas a su servicio. Se quejó amargamente cuando las redujeron al miserable número de treinta sirvientes y a punto estuvo de morirse del disgusto cuando se quedó con dos secretarios, varias mujeres, una bordadora y un par de cocineros. E Isabel tuvo que pagarlo todo de su bolsillo. Estuvo pagando durante veinte años, y durante veinte años María Estuardo fue ofreciendo la corona de Escocia por toda Europa a cualquiera que estuviese dispuesto a iniciar una revolución y le devolviera el trono que había perdido o, dicho de otra manera, el trono que ocupaba Isabel.

Grant miró a Marta y vio que estaba sonriendo.

—¿Ya van un poco mejor ahora? —preguntó.

—¿Mejor el qué?

—Las punzadas.

Grant se echó a reír.

—Sí, durante un minuto me había olvidado de ellas. ¡Ya podemos atribuirle algo bueno a María Estuardo!

—¿Cómo sabes tanto sobre María?

—En mi último año de colegio hice un trabajo sobre ella.

—Y no te gustó, deduzco.

—No me gustó lo que descubrí sobre ella.

—Es decir, que no la consideras un personaje trágico.

—Sí, mucho. Pero no trágico en el sentido que suele creer la gente. Su tragedia fue que nació siendo reina con la actitud de un ama de casa. Tomarle el pelo a tu vecina, la señora Tudor, es inofensivo e incluso divertido; a lo sumo no podrás justificar una serie de compras a plazos, pero eso te afecta solo a ti. Cuando utilizas la misma técnica con un reino, el resultado es desastroso. Si estás dispuesto a empeñar un país de diez millones de habitantes para mofarte de un rival monárquico, acabas siendo un fracasado sin amigos. —Grant reflexionó unos instantes—. Habría tenido un éxito arrollador como maestra en una escuela para señoritas.

—¡Qué bruto eres!

—Lo digo en el buen sentido. Les habría caído bien a los empleados, y las niñas la habrían adorado. A eso me refiero cuando digo que es trágica.

—En fin, que tampoco te apetecen las cartas del cofre. ¿Qué más tienes por ahí? El hombre de la máscara de hierro.

—No recuerdo quién era, pero no me interesa un hombre tímido que se esconde detrás de una careta de hojalata. No me interesa nadie a quien no pueda verle la cara.

—Ah, sí, olvidaba tu pasión por las caras. Las de los Borgia eran maravillosas. Seguro que en ellas encontrarías más de un misterio con el que entretenerte. También estaba Perkin Warbeck, por supuesto. La impostura siempre es fascinante. ¿Era o no era? Es un juego fantástico. La balanza nunca se decanta por completo de un lado o de otro. Si la empujas sube otra vez, como un tentetieso.

Se abrió la puerta y en el umbral apareció el familiar rostro de la señora Tinker, coronado por su todavía más familiar e histórico sombrero. La señora Tinker lucía el mismo tocado desde que empezó a trabajar en casa de Grant, y este era incapaz de imaginársela con ningún otro. Sabía que tenía otro porque combinaba con algo que ella denominaba el «conjuntito azul». Ese «conjuntito azul» se lo ponía únicamente en determinadas ocasiones, lo que quiere decir que jamás aparecía con él en el 19 de Tenby Court. Se lo ponía con conciencia ritual y le servía de baremo con el que medir el acontecimiento («¿Se divirtió, señora Tink? ¿Cómo fue?». «No merecía la pena que me pusiera el conjuntito azul»). Lo había llevado en la boda de la princesa Isabel y en otros actos de la realeza, y aparecía con él durante dos fugaces segundos de una noticia en la que la duquesa de Kent cortaba una cinta, pero Grant lo conocía solo de oídas; era un criterio sobre la importancia social de un acontecimiento. Los sucesos eran o no dignos de que la señora Tinker se enfundara el «conjuntito azul».

—Me han dicho que tenía usted visita —comentó la señora Tinker—, y estaba a punto de marcharme cuando me di cuenta de que la voz me era conocida y me he dicho: «Pero si es la señorita Hallard», así que he decidido entrar.

Llevaba varias bolsas de papel y un ramillete de anémonas. Saludó a Marta de mujer a mujer; en su día había sido ayudante de vestuario y no profesaba un excesivo respeto a las diosas del mundo del teatro. Observó con recelo el hermoso centro de lilas que aparecían resplandecientes merced a la pericia de Marta. Esta no se percató de la mirada, pero sí del pequeño ramo de anémonas, y abordó la situación como si la tuviera ensayada.

—Con lo que me ha costado encontrar lilas blancas y llega la señora Tinker y me da en las narices con sus lirios del valle.

—¿Lirios? —dijo la señora Tinker con aire dubitativo.

—Como dijo Salomón: no tienen que trabajar ni tejer.

La señora Tinker solo pisaba la iglesia para asistir a bodas y bautizos, pero pertenecía a una generación que había ido a catequesis. Contempló con renovado interés la pequeña maravilla que sostenía en la mano, enfundada en un guante de lana.

—Pues no lo sabía, pero tiene más sentido, ¿no? Yo pensaba que eran azucenas. Campos y campos de azucenas. Son carísimas, pero un poco deprimentes. ¿Así que eran de colores? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué tienen que llamarlas lilas?

Y así siguieron hablando de traducción y de lo engañosas que podían ser las Sagradas Escrituras («Siempre me he preguntado qué era eso de echar el pan sobre las aguas», dijo la señora Tinker) para pasar tan incómodo momento.

Mientras seguían ocupadas con la Biblia, entró la Canija con más jarrones. Grant se percató de que esos jarrones eran adecuados para las lilas blancas y no para las anémonas. Eran un tributo a Marta, un pasaporte para mejorar la comunicación. Pero a Marta nunca le interesaron las mujeres, a menos que les encontrara una utilidad inmediata. Su tacto con la señora Tinker había sido un mero savoir faire, un reflejo condicionado, de modo que la Canija quedó reducida a un papel funcional en lugar de social. Recogió los narcisos del lavamanos y los colocó dócilmente en otro jarrón. La sumisión de la Canija era lo más precioso que Grant había observado en mucho tiempo.

—Bueno —dijo Marta cuando terminó de colocar las lilas y las puso donde Grant pudiera verlas—. Me voy para que la señora Tinker te dé todas esas golosinas que lleva en la bolsa de papel. Por un casual, señora Tinker, no habrá traído esos maravillosos bollos suyos…

La señora Tinker estaba henchida de orgullo.

—¿Quiere un par de ellos? Están recién salidos del horno.

—Bueno, después tendré que hacer penitencia. Esos pastelitos son mortales para la cintura, pero deme un par. Me los llevaré para acompañar el té en el teatro.

La señora Tinker eligió dos con aduladora deliberación («Me gustan con los bordes un poco tostados»), los guardó en el bolso de Marta, y esta dijo:

—Bien, au revoir, Alan. Vendré en un par de días y te enseñaré a hacer calceta. Dicen que nada relaja tanto como tejer. ¿No es cierto, enfermera?

—Sí, sí, desde luego. Muchos pacientes se entretienen tejiendo. Les parece una buena manera de pasar el rato.

Marta le lanzó un beso desde la puerta y se marchó, seguida de la respetuosa Canija.

—Menuda bruja está hecha —dijo la señora Tinker mientras se disponía a abrir las bolsas. No se refería a Marta.

2

Pero cuando Marta regresó al cabo de dos días no llevaba agujas de punto ni lana. Entró tan campante en la habitación justo después de comer, ataviada con un elegante gorro de cosaco levemente inclinado que debió de llevarle varios minutos delante del espejo.

—No puedo quedarme mucho, cariño. Me voy al teatro. Hoy hay función de tarde, que Dios me asista. Solo habrá bandejas de té e idiotas. Y te subes al escenario cuando ya ni entiendes lo que estás diciendo. Creo que no van a cancelar nunca esta obra. Será como una de esas que estrenan en Nueva York y duran una década en lugar de un año. Es aterrador. No te concentras. Anoche, Geoffrey se quedó en blanco en mitad del segundo acto. Parecía que iban a salírsele los ojos de las cuencas. Por un momento pensé que iba a darle un infarto. Después dijo que no recordaba nada de lo que había pasado desde que llegó hasta que volvió en sí y se dio cuenta de que estaba a mitad de la obra.

—O sea, que perdió el conocimiento.

—No, no. Actuó como un autómata. Recitó su papel pero estaba pensando en otra cosa en todo momento.

—Si lo que dicen es cierto, no es algo inusual en los actores.

—Con moderación no. Johnny Garson puede decirte cuántos libros tiene en casa mientras llora desconsoladamente en el regazo de alguien. Pero no es lo mismo que estar «ausente» durante medio acto. Piensa que Geoffrey echó a su hijo de casa, discutió con su amante y acusó a su mujer de tener una aventura con su mejor amigo sin ser consciente de nada.

—¿Consciente de qué?

—Dice que decidió alquilar el piso de Park Lane a Dolly Dacre y comprar la casa estilo Carlos II de Richmond que van a dejar los Latimer, porque al señor Latimer lo han nombrado gobernador. A Geoffrey le parecía que tenía pocos cuartos de baño y decidió que construiría uno en el piso de arriba, en una salita con papel chino del siglo XVIII. Podían retirar el precioso papel y utilizarlo para decorar una sosa habitación con artesonado victoriano que hay al fondo. También pensó en las cañerías. No sabía si tendría dinero suficiente para cambiar las baldosas y se preguntaba qué tipo de cocina pondría. Ya había decidido cortar los setos de la verja cuando se topó conmigo en el escenario, delante de novecientas ochenta y siete personas, en mitad de un diálogo. No me extraña que se le salieran los ojos de las órbitas. Veo que al menos has leído uno de los libros que te traje, a juzgar por la cubierta arrugada.

—Sí, el de la montaña. Me ha venido como agua de mayo. Me paso horas mirando las fotografías. Nada es capaz de poner las cosas en perspectiva tan rápido como una montaña.

—Yo prefiero las estrellas.

—No, no. Las estrellas te reducen al estatus de una ameba, te arrebatan hasta el último vestigio de orgullo humano, la última brizna de confianza. Pero una montaña nevada es una buena vara de medir para el hombre. Estaba aquí tumbado, mirando el Everest, y daba gracias a Dios por no estar escalando esas laderas. Una cama de hospital me parecía un refugio caliente, tranquilo y seguro, y la Canija y la Amazona, dos de los mayores logros de la civilización.

—Pues te he traído más fotos.

Marta volcó el sobre que llevaba y desparramó encima del pecho de Grant varias hojas de papel.

—¿Qué es esto?

—Caras —dijo Marta encantada—. Docenas de caras. Hombres, mujeres y niños, de todo tipo, condición y tamaño.

Grant cogió una hoja y la observó. Era un grabado del siglo XV, el retrato de una mujer.

—¿Quién es?

—Lucrecia Borgia. ¿A que es mona?

—Puede, pero ¿insinúas que encerraba algún misterio?

—Pues sí. Nadie tiene claro todavía si era un instrumento de su hermano o cómplice suyo.

Grant descartó a Lucrecia y cogió otra hoja. Era el retrato de un niño con ropa de finales del siglo XVIII y debajo, en letras mayúsculas descoloridas, llevaba impresas las palabras «Luis XVII».

—Aquí tienes un misterio fantástico —comentó Marta—. El delfín. ¿Escapó o murió en la cárcel?

—¿Dónde has conseguido todo esto?

—Saqué a Jaime de su cuchitril del Victoria and Albert y lo obligué a llevarme a una tienda de litografías. Sabía que entendía de esas cosas, y estoy convencida de que no había nada que le interesara en el museo.

Era típico de Marta dar por sentado que un funcionario que resultaba que también era dramaturgo y una autoridad en materia de retratos estaba dispuesto a dejar su trabajo y rebuscar en tiendas de litografías para satisfacerla.

Grant dio la vuelta a la fotografía de un retrato isabelino. Era un hombre vestido con terciopelo y perlas. Miró detrás para ver quién era y descubrió que se trataba del conde de Leicester.

—Así que este es el Robin de Isabel —dijo—. Creo que nunca había visto un retrato suyo.

Marta contempló aquel rostro viril y rollizo y dijo:

—Se me acaba de ocurrir que una de las grandes tragedias de la historia es que los mejores pintores no retrataban a la gente en su mejor momento. Robin debía de ser todo un hombre. Dicen que, de joven, Enrique VIII era deslumbrante, pero ¿qué es ahora? Una figura de naipes. Hoy en día sabemos cómo era Tennyson antes de dejarse esa barba tan horrenda. Tengo que irme, llego tarde. He almorzado en el Blague y se ha acercado tanta gente a hablar conmigo que no he podido marcharme temprano como pretendía.

—Imagino que tu anfitrión habrá quedado impresionado —dijo Grant mirando el sombrero.

—Sí, sí, esa mujer entiende de sombreros. Con solo un vistazo dijo: «Jacques Tous, me figuro».

—¿Una mujer? —exclamó Grant sorprendido.

—Sí, Madeleine March. La invité a comer. No te sorprendas tanto, menuda falta de tacto. Tengo la esperanza de que me escriba una obra sobre Lady Blessington, pero con tanto ir y venir de gente no he tenido la oportunidad de impresionarla. Aun así, la comida ha sido maravillosa. Ahora que lo recuerdo, Tony Bittmaker estaba comiendo con otras siete personas. Vaya gentío. ¿Sabes qué tal le va?

—No tengo pruebas suficientes —respondió Grant y, con eso, Marta se echó a reír y se fue.

Una vez que se impuso el silencio, Grant volvió a pensar en el Robin de Isabel. ¿Qué misterio rodeaba a aquel hombre?

¡Ah, claro, Amy Robsart!

A Grant no le interesaba Amy Robsart. Le daba igual cómo se había caído por las escaleras o por qué.

Pero pasó una tarde de lo más agradable con el resto de las caras. Mucho antes de ingresar en la policía se había aficionado a las caras, y en sus años en Scotland Yard ese interés fue un entretenimiento privado y una ventaja profesional. En una ocasión, cuando era más joven, acompañó al comisario jefe a una rueda de identificación. No le habían asignado el caso a él, y ambos estaban allí por otros motivos, pero se quedaron observando desde el fondo mientras un hombre y una mujer recorrían por separado una hilera de doce hombres anodinos, buscando al que esperaban identificar.

—¿Sabe quién es el tipo? —susurró el comisario.

—No, pero puedo imaginármelo —respondió Grant.

—¿Ah sí? ¿Cuál cree que es?

—El tercero por la izquierda.

—¿De qué se le acusa?

—No tengo ni idea.

Su jefe lo miró con expresión divertida. Como el hombre y la mujer fueron incapaces de identificar a nadie y se marcharon, la hilera se deshizo y los participantes se pusieron a charlar, subiéndose el cuello y arreglándose la corbata para regresar a la calle y al mundo cotidiano del que habían venido para colaborar con la ley. El único que no se movió fue el tercero por la izquierda, que esperó sumiso a su escolta y fue conducido de nuevo a su celda.

—¡Caramba! —exclamó el comisario jefe—. Tenía una posibilidad entre doce y ha acertado. Muy bien. Ha elegido a su hombre entre todo el grupo —le dijo al inspector local.

—¿Lo conocía? —preguntó el inspector un tanto sorprendido—. Que sepamos, nunca se ha metido en líos.

—No, no lo había visto nunca. Ni siquiera sé de qué se le acusa.

—Entonces, ¿por qué lo eligió?

Grant titubeó, analizando por primera vez su proceso de selección. No había sido algo razonado. No pensó: «El rostro de ese hombre tiene tal o cual característica y, por tanto, él es el acusado». Su elección fue casi instintiva, subconsciente. Al final, tras indagar en su subconsciente, espetó:

—Es el único de los doce que no tiene arrugas.

Todos se echaron a reír. Pero Grant, una vez sacado el tema a la luz, vio que su instinto había funcionado y reconoció el razonamiento que se ocultaba detrás de él.

—Puede que parezca una tontería, pero no lo es —añadió—. El único adulto que no tiene ni una sola arruga en la cara es el idiota.

—Freeman no es ningún idiota, créame —intervino el inspector—. Es un joven muy despierto.

—No me refería a eso, sino a que el idiota es irresponsable. El idiota es el baremo de la irresponsabilidad. Los doce hombres que formaban cola rondaban los treinta años, pero solo uno tenía cara de irresponsable, así que lo calé de inmediato.

Después de aquello, circulaba por Scotland Yard la broma de que Grant podía detectar culpables a simple vista. En una ocasión, el subcomisario dijo en tono burlón: «No me dirá usted que existen los rostros criminales, inspector». Pero Grant respondió que no, que no era tan sencillo.

—Si existiera solo un tipo de delito, señor, sería posible; pero los delitos son tan variados como la misma naturaleza humana y si un policía empezara a incluir las caras en categorías, estaría perdido. Se puede saber qué aspecto tiene una mujer de vida descarriada dándose un paseo por Bond Street cualquier día entre las cinco y las seis, pero resulta que la mujer con la peor reputación de todo Londres parece una santa.

—No tanto; últimamente bebe mucho —dijo el subcomisario, identificando a la dama sin dificultad. Después, la conversación se fue por otros derroteros.

Pero el interés de Grant por los rostros persistió y se dilató hasta convertirse en un estudio consciente, en una cuestión de archivos y comparaciones. No era posible, decía, clasificar los rostros, pero sí caracterizarlos uno por uno. En una revisión de un célebre juicio, por ejemplo, donde las fotografías de los principales involucrados se mostraron por una cuestión de interés ciudadano, nunca hubo dudas de quién era el acusado y quién era el juez. De vez en cuando, un abogado, por su aspecto, podría haberse cambiado por el prisionero que estaba en el banquillo; a fin de cuentas, los abogados son una simple muestra de la humanidad, tan proclive a las pasiones y la avaricia como el resto, pero los jueces poseen una cualidad especial, integridad e imparcialidad. Por tanto, incluso sin la peluca, era imposible confundirlo con el acusado, que ni tenía integridad ni imparcialidad.

El James de Marta, al que habían sacado de su «cuchitril», se lo había pasado en grande eligiendo delincuentes o a sus víctimas, y Grant estuvo entretenido hasta que la Canija le trajo el té. Mientras recogía las fotografías para guardarlas en el cajón, su mano entró en contacto con una que se había deslizado de su pecho y se había quedado toda la tarde sobre el cubrecama sin que lo advirtiera. La cogió y la miró.

Era el retrato de un hombre vestido con un sombrero de terciopelo y un jubón de malla típicos de finales del siglo XV. Tendría unos treinta y cinco o treinta y seis años, delgado y bien afeitado. Llevaba un suntuoso collar de piedras preciosas y estaba poniéndose un anillo en el dedo meñique de la mano derecha. Pero no miraba al anillo, sino al infinito.