Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Esqueleto Negro

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Después de sacrificados años de esfuerzo para lograr su licenciatura como arqueólogo y otros pocos más para aprobar la oposición al Centro Superior de Investigaciones Científicas, Ignacio Guerrero, por fin, acaba de comenzar su trabajo en el CSIC. Pero la realidad está muy lejos de la gloria que ofrece la prestigiosa institución científica. Con un sueldo irrisorio y un despacho en el que ni siquiera hay una mesa decente para poder dejar su ordenador, el primer día del joven Guerrero como investigador a sueldo del Estado no se presenta nada favorable, su sueño de éxito y progreso económico, si cabe, está aún más lejos. Pero su ilusión, sus sueños y su esperanza en el futuro darán un giro radical cuando a media mañana, en un abandonado y viejo arcón, encuentra entre inservibles y antiguos objetos el mítico tumi, el cuchillo ceremonial empleado por los incas en cuya empuñadura se encuentra grabado un mapa que conduce a "La Raya de Dios" y que muchos historiadores y estudiosos tan solo lo habían considerado como una leyenda más. Con su corazón latiendo a mil por hora y con todos sus sentidos llenos de una excitación que nunca antes había experimentado, el joven arqueólogo no duda en compartir el hallazgo con su tío, Enrique Corominas, un reputado pero venido a menos profesor de Historia. Juntos, tío y sobrino, organizaran una expedición al corazón del Amazonas en busca de la legendaria "Raya de Dios". Lo que no se imaginan es que la selva les estará esperando con ocultos y siniestros secretos guardados durante siglos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

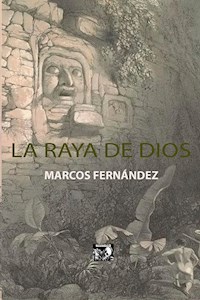

LA RAYA DE DIOS

LA RAYA DE DIOS

MARCOS FERNÁNDEZ

Primera edición Julio 2022

© Marcos Fernández

© Editorial Esqueleto Negro

Portada: “Cabeza de Itzam Na, Izamal, Yucatán, Méjico” (1844).

www.esqueletonegro.es

ISBN digital 978-84-124485-7-3

Queda terminantemente prohibido, salvo las excepciones previstas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y cualquier transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual según el Código Penal.

I.

A la postre, Ignacio Guerrero logró efectuar su singular descubrimiento debido a la tradicional dejadez de nuestro país en todo lo que respecta a la ciencia y a la investigación, y a la consiguiente y sempiterna falta de fondos dedicados a tales asuntos. Tras aprobar unas duras oposiciones, Guerrero había comenzado a trabajar como arqueólogo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y se le destinó a un oscuro edificio madrileño que esperaba para ser rehabilitado desde décadas antes sin que nadie, realmente, se tomase interés en ello. El inmueble había formado parte anteriormente del patrimonio del Ayuntamiento que lo había tratado igual, ni mejor ni peor, que a otros edificios históricos de la ciudad. Sin poder hacerse cargo de los gastos, el Ayuntamiento lo había cedido al CSIC para librarse de él. El mayor organismo público de la investigación en España tenía la intención de reacondicionar el Palacio de la Duquesa de Sueca y convertirlo en un centro de estudios arqueológicos.

El palacio era conocido antiguamente como la Casa de las Temporalidades. Se encuentra en el número 2 de la Plaza del Duque de Alba, entre Tirso de Molina y el Rastro madrileño. Además de haber sido la vivienda de María Teresa de Borbón y Vallabriga, esposa de Manuel Godoy, el amplio inmueble también ha sido destinado a los usos más diversos. En 1837 albergó en su interior el Colegio de Humanidades de Francisco Serra y ha sido incluso un cuartel de la Guardia Civil. Se han rodado series de televisión en sus proximidades y la mañana en que Guerrero se incorporó a su puesto, después de que un vigilante de seguridad le abriera la puerta para permitirle el paso, el joven arqueólogo se dio cuenta pronto de que sus nuevos patronos aún no habían pasado de la intención —de convertir aquello en un centro científico— a los hechos.

El palacio es una construcción antigua y húmeda y el despacho de Guerrero, como refinada burla, se encontraba en uno de los sótanos. Hacia allí le condujo el vigilante, un hombre amable y campechano con el que rápidamente entabló amistad. A lo largo de los pasillos que recorrieron, Guerrero pudo ver montones de cajas con los enseres y el material que el CSIC había enviado allí y que se encontraban sin desembalar, tal como los habían depositado las compañías de transporte. Paco, el vigilante jurado, le franqueó la entrada a su despacho con aire teatral. Se trataba de una pieza rectangular, con una mesa de caoba y un antiguo arcón en el fondo, iluminada por una bombilla de 40 vatios que colgaba mediante un cable pelado del techo, cubierto de manchas de humedad.

—Yo hasta hace un par de meses curraba en el Severo Ochoa —le explicó aquel hombre, como si, por algún motivo ignoto, estuviera obligado a aclararlo—. El centro de biología molecular… Luego me enviaron aquí. La verdad es que prefiero esto. Es mucho más tranquilo y estoy más cerca de mi casa. Aquí me paso el rato entre autodefinidos y sudokus. Porque ¿quién va a querer entrar aquí? Si no hay ná que llevarse…

Para acabar en este agujero has estudiado todos estos años, se dijo Guerrero.

—Me imagino que no pasará mucho tiempo antes de que esto se anime un poco…

—Eso lo sabrá usted, que es el científico. —Alzando momentáneamente los hombros, Paco le entregó la llave del despacho—. A mí, los patronos, no me cuentan ná…

—Ni a mí tampoco.

—Pos ya somos dos.

El vigilante se despidió de él rogándole que, si necesitaba algo, un café o echar un cigarrillo y charlar un rato, le llamase dándole una voz, porque allí dentro no había forma más moderna de comunicarse. Guerrero dejó su maletín en mitad del suelo de aquel “despacho” y permaneció de pie, con los brazos cruzados, echando un vistazo apreciativo a lo que se iba a convertir en sus nuevos dominios, cuya conquista le había costado tan sacrificados esfuerzos. Era una posesión más bien modesta: no había sillas ni teléfono; ni, lo peor de todo, una computadora conectada a la red eléctrica. Afortunadamente, llevaba en el maletín su ordenador portátil, y podría entretener las horas escribiendo una serie de artículos que tenía previsto enviar en breve tiempo a una publicación de divulgación científica, mientras no le encargasen labores más relevantes. Como no había silla, empujó la mesa hacia el fondo de la habitación y se sentó encima de la tapa plana del arcón.

Aquella primera jornada transcurrió plácidamente; el sótano no parecía tan húmedo como se esperaba y logró avanzar bastante en la redacción de los artículos pues trabajó sin ninguna interrupción hasta que, a media mañana, Guerrero decidió llamar al vigilante para hacer una pausa. Resultó que el CSIC había tenido la decencia de instalar, junto a la entrada del edificio, una máquina de café, y ambos se sirvieron unos vasitos del líquido negro y humeante que salía de su interior. Luego, Paco le explicó entre risas la ubicación del retrete más cercano. Explicación que resultó de lo más oportuna, pues cinco minutos después de haberse tomado el café de la máquina, Guerrero tuvo que ir a toda prisa a usarlo por primera vez.

—Desde luego —dijo Paco en plan de broma, con la voz resonando ecoica en medio del oscuro vestíbulo del palacio—, no se puede decir que sea usted un estreñido, como todos esos universitarios recién salidos del cascarón.

La inspiración creativa pareció interrumpirse con la visita al váter, y Guerrero se dedicó a caminar, desde la puerta de la habitación de su despacho hasta la mesa, y vuelta atrás, una y otra vez durante los siguientes minutos, como un tigre enjaulado. El tedio se apoderó de él, y ya se sabe que la mente ociosa es el campo donde juega el diablo. Se fijó entonces en el arcón donde había estado sentado hasta entonces. Era una caja de madera pintada de gris, con un número inscrito sobre su base: 54. Parecía el típico cajón en el que uno guarda la impedimenta que va a llevarse a una expedición científica. Y efectivamente, en uno de los lados del arcón descubrió un rótulo pintado en negro con letras de plantilla: ese tipo de caracteres que uno asocia indefectiblemente con el ámbito castrense. Guerrero leyó “SUD-AMERICA”. Aquello parecía ponerse interesante.

Trató de levantar la tapa y para su sorpresa, lo consiguió: el arcón no estaba cerrado. La tapa crujió como si lo que estaba abriendo fuese el ataúd de Drácula; se veía que aquella caja no había sido abierta desde hacía muchos años. Las bisagras debían estar cubiertas de óxido y Guerrero se preguntó si no debía colocarse una mascarilla antes de dedicarse a curiosear. Después de todo, él era un científico. Tras un breve momento de duda, decidió arriesgarse. El contenido del arcón resultaba curioso: un montón de polvorientas cajitas de cristal conteniendo ejemplares de moscas, escarabajos, mariposas y hojas de diversas plantas. Parecía el resultado de una expedición que España hubiera efectuado en el pasado a algún país remoto, pero en principio le resultaba difícil a Guerrero decidir cuál podía haber sido puesto que ninguna de las cajas contenía una etiqueta o inscripción con datos sobre los ejemplares que permitiese averiguar su procedencia exacta. Guerrero fue dejando las cajas una detrás de otra sobre el suelo de su despacho, formado por losas cuadradas blancas y negras de solería tosca. Nada quedaba aprovechable de aquel material. Las hojas de las especies vegetales debían haber perdido cualquier rastro de clorofila muchas décadas antes de que Guerrero efectuara su registro. Las mariposas, ejemplares exóticos y de gran tamaño que seguramente habían sido bellísimos en el momento de su captura, presentaban las alas ennegrecidas y resecas. Las hormigas y los escarabajos habían perdido las patas… El arcón debía llevar mucho tiempo sin que nadie tuviera interés en abrirlo para examinar su contenido. Quizás aquel hallazgo había formado parte de los ejemplares que se había traído a España la Expedición Botánica al Virreinato del Perú, pensó Guerrero, en la que sus miembros habían partido de Cádiz en 1777 y llegado a Lima al año siguiente, para permanecer en el continente americano a lo largo de una década. Luego fue emprendida la expedición de Alejandro Malaspina, que duraría otros cinco años... Guerrero encontró en el fondo del arcón un objeto cuadrangular cuidadosamente envuelto en unas tiras de trapo, que aparecía sucio y, como las demás cosas, cubierto de polvo.

—¿Qué será esto…? —dijo, en voz alta—. ¡Oh Dios, llevo una mañana nada más metido en este antro y ya estoy hablando solo…!

Guerrero trató de desenvolver el objeto cuidadosamente, pero la tira de tela se deshacía en jirones. Finalmente, el arqueólogo tuvo delante una especie de cuchillo que en el mango tenía engarzada una pieza de mineral translúcido. Trató de limpiar el objeto con uno de los jirones de tela, sin poder creerse lo que había ido a parar a sus manos.

—No es posible, no es posible… —repetía Guerrero, en voz alta—. Me parió. La madre que…

Se trataba de un tumi: un cuchillo ceremonial empleado por las antiguas culturas incas, moche y chimú. El mango y la hoja, con su característica silueta semicircular, formaban parte de una única pieza de metal dorado: una aleación de oro bajo, decidió Guerrero. Pero aquel tumi era especial, porque el mango disponía de un espacio hueco en el que aparecía engastada una gema translúcida. Guerrero restregó con la tela la superficie de la gema hasta hacer desaparecer todo rastro de polvo de su superficie. Luego, colocó el mango a contraluz de la pobre bombilla que iluminaba su despacho: en el interior de aquel mineral apareció el contorno de un dibujo confuso e irregular, trazado a base de puntos de color lechoso. Guerrero lo escudriñó con atención. En medio del dibujo podía verse un punto más grande, de color rojo. Cerró la tapa del arcón y se sentó sobre ella temiendo marearse y caer al suelo.

No puede ser, pensó esta vez, sin repetirlo en voz alta. Pero es… Hubiera gritado de entusiasmo, pero temía atraer la atención del vigilante jurado y nadie debía enterarse de que había descubierto aquella reliquia. Se trataba del sueño de cualquier arqueólogo, desde el descubrimiento de América en adelante, y él lo había encontrado dentro de un baúl antiguo que ni siquiera tenía echado el cierre. Considerando cómo cuidamos los españoles nuestro patrimonio, no resulta extraño…, se dijo el arqueólogo, rascándose el pelo ralo que cubría su cráneo. El corazón le batía como un tambor ante la excitación que le provocaba aquel hallazgo tan insólito. Su tío se iba a morir de la impresión cuando lo viera. Enrique Corominas era un reputado dactiliólogo y Guerrero recordaba, lejanamente, haber discutido alguna vez con él sobre la posibilidad de que aquel cuchillo ceremonial, que se mencionaba en algunos volúmenes raros y antiguos sobre culturas prehispánicas, tuviese realmente existencia física o no fuese más que parte de las muchas leyendas sin el más mínimo fundamento que habían circulado siglos atrás entre los marineros que se embarcaban para el Nuevo Mundo.

Tenía que comprobarlo. Afortunadamente, en el siglo XXI, cualquiera podía mantener una completa biblioteca digital del tema que fuese en la memoria de su ordenador, y Guerrero disponía de la suya propia en el área de su especialidad, guardada en el disco duro del portátil que se había llevado consigo. En el mismo directorio en el que tenía almacenado —entre otros volúmenes en formato PDF— el célebre Manuscrito 512, halló lo que buscaba: un opúsculo de fray Jerónimo Feijoo titulado Estensa Relacion de las Cosas Curiosas Vistas y Oidas en el Nuevo Mundo, para Desengaños de Errores Comunes e Ilustracion de Muchos, dado en Madrid, tal y como figuraba en su primera página escaneada, para la imprenta de Antonio Pérez de Soto durante el año del Señor de 1767. Naturalmente, había otros autores que antes del padre Feijoo habían dado cuenta del legendario tumi de la ciudad de Paititi, pero en aquel momento Guerrero no podía acordarse de ninguno de ellos. Además, la Estensa Relacion contaba con un dibujo del cuchillo ceremonial y Guerrero quería comparar aquella ilustración con el objeto físico que ahora tenía en sus manos. Pulsó frenéticamente el cursor de su ordenador portátil hasta que llegó a la página 57, en la que efectivamente aparecía un tosco grabado del cuchillo tumi que Guerrero acababa de encontrar en el arcón. No cabía duda de que se trataba del mismo objeto, y aunque el monje benedictino no ponía en duda su existencia, rechazaba como superstición “de mentes ociosas” aquella leyenda, según la cual, la joya que se encontraba incrustada en la empuñadura del cuchillo constituía un mapa que permitía llegar hasta la ciudad perdida de Paititi e, incidentalmente, colocarse delante de lo que se conocía como la Raya de Dios, fuese aquello lo que fuera. Guerrero leyó un par de veces los últimos párrafos que el padre Feijoo dedicaba al asunto, después de que el erudito rechazara igualmente la posibilidad de que existieran las Lámparas Inextinguibles, aparatos que, según creía el vulgo de la época, eran capaces de emitir luz ininterrumpidamente hasta el fin de los tiempos:

“No se introduxeran, ó no tomaran vuelo en el Mundo tantas fabulas, si los mas de los hombres no tuviesen una casi ciega fé con lo que leen en los Autores. No se examinan las fuentes de donde se derivan á ellos las noticias. No se usa de critica para discernir lo posible de lo imposible, lo verisimil de lo inverisimil. Y muy pocos tienen los principios necesarios para este discernimiento. No se advierte que los mas clasicos Autores usaron de agenos informes, sin exceptuar de esta regla aun los coetaneos á los sucesos, pues siempre sería muy poco lo que podrían vér con los sus proprios ojos; y aunque ellos fuesen muy sincéros, es muy posible que no lo fuesen todos los que sirvieron de conductos á sus noticias. En nuestras Universidades, bien lexos de marchitarse en los cursantes la viciosa fecundidad de las pasiones, se cultivan infelizmente en los intervalos del estudio, y brotan furiosamente antes de tiempo, de modo que vuelven á las casas de los sus padres aquellos jóvenes mucho peores que salieran dellas, y á tanto quanto que ayude una siniestra indole, al acabar sus Cursos son mejores galanteadores, y espadachines que Filosofos. Non por eso pretendo una general desconfianza, una total suspension de asenso á quanto se halla escrito sobre la ciudad ignota conocida como Gran Paititi, sino una sabia precaucion para examinar las circunstancias que pueden servir de pruebas, ó indicios de la creibilidad, ó increibilidad de las narraciones que nos cuentan de la llamada raya del Dios que allí se encuentra, que esa si mas parecenos heregia blasfema ó la halucinacion de un mentecato que razonable cosa nacida debaxo del Cielo Americano.

Varios son los Países que non se los sabe si reales o imaginarios. Está la grande Isla Atlantida, que prolixamente describió Platón, señalandole asiento enfrente del estrecho de Hercules, que oy llamamos de Gibraltar. El no hallarse oy esta Isla, ni vestigios della, no sirve para condenarla por fingida, pues yá Platón se previno diciendo, que un gran terremoto la avia hundido, y sepultado toda debaxo de las aguas. Algunos quieren, que la Atlantida de Platon sea la America, y que por consiguiente esta parte del Orbe aya sido conocida de los antiguos. Tambien está la Panchaya, fertilísima de aromas y celebrada de los Antiguos. Plinio la coloca en Egypto cerca de Heliopolis, Pomponio Mela en los Troglodytas, Servio, á quien siguen otros comentando aquel verso de Virgilio del segundo de las Georgicas: Totaque thuriferis Panchaja pinguis arenis, la pone en la Arabia Felíz. Pero la opinión mas famosa es la de Diodoro Siculo, que hace á la Panchaya Isla del Oceano Arabico, muy rica por la frequencia de Mercaderes que a ella concurrían de la India, de la Scythia, y de Creta. Oy son repetidos los viages que á la India Oriental se hacen y están reconocidas quantas Islas ay en todos aquellos Mares, que bañan las costas Meridionales de Africa, y Asia, por lo que si la Panchaya existio alguna vez, debe estar aora sumergida igual como la Atlantida. Fingieron los antiguos ser la Panchaya Patria del Fenix; y es natural, que para cuna de una ave que nadie ha visto buscasen una Region por donde nadie hasta ahora ha peregrinado.

Don Sebastian de Medrano en su Geografia, citando al Padre Haiton, Dominicano, dice, que ay en la Georgia (Region de la Asia) una Provincia llamada Ansen, la qual está siempre cubierta toda de una nube obscura. Esta nube que la circunda resulta muy commoda á las pobres Georgianas, á las quales, por ser reputadas las mas hermosas mugeres que ay en el mundo, ó por serlo efectivamente, á cada paso roban sus propios parientes para venderlas en Persia, Turquia, y otras partes.

El grande Imperio del Catai, que hicieron tan famoso algunos Geografos, es no menos fabuloso que famoso. Colocabase este vasto Dominio en lo ultimo de la Asia, al norte de la China, y se le señalaba por Corte la Ciudad de Cambalú. Pero Cambalú no es otra cosa que Pekin y Catai la parte Septentrional de la China. El origen que pudo tener esa Fabula es, que los Moscovitas llaman á la China Kin-tai, que los Europeos entendieron como un grande Estado intermedio entre el de Moscovia, y el de la China. Y el error viene tambien, si es cierto lo que se lee en el Diccionario de Moreri, que los Moscovitas, y Sarracenos dán á Pekin el nombre de Cambalú.

En la propria America ay algunos Países que non se sabe si reales son, ó si fabricolos la fantasía de nuestros Españoles aventada por la codicia del oro. A veces (segun nota el Padre Acosta) nacía esto de embuste de los Indios, que por apartar de sí á los Españoles, procuraban empeñarlos en el descubrimiento, y conquista de algun País riquisimo, que fingían ácia tal, ó tal parte. Oy, que casi non ay porcion alguna de tierra que non esté hollada, y examinada por innumerables Viageros, y comerciantes Europeos, corre la opinión de que entre el Perú y el Brasíl ay un dilatado, y poderoso Imperio, á quien llaman el Gran Paititi. Dicen que alli se retiraron, con inmensas riquezas, el resto de los Incas, quando se conquistó el Perú por los Españoles, fundando, y substituyendo el nuevo Imperio al que avian perdido. El adelantado Juan de Salinas (segun refiere el Padre Joseph de Acosta) refiere aver visto un cuchillo de los tales Incas que tendría en su mango un dibujo con el mapa que ay que seguir para llegar hasta aquel Imperio.”

En aquel punto, Guerrero cerró la tapa del portátil. Luego palpó con manos nerviosas la pantalla de su teléfono móvil hasta que consiguió que apareciera en ella el número que buscaba. Después de dos o tres tonos, pudo escuchar la voz de su tío.

—¡Ah, eres tú, sobrino! Precisamente iba a llamarte yo para felicitarte por conseguir esa plaza… ¿No era hoy cuando te incorporabas a tu puesto?

—Sí, sí, pero escúchame atentamente —susurró Guerrero en voz muy baja, pues no quería que le oyese el guardia si se encontraba en aquel momento cerca de la puerta de su despacho—. He descubierto una cosa hoy que… En fin, tengo que enseñártela. Te vas a morir cuando la veas…

—¡Entonces será mejor que no me la enseñes, sobrino! —se chanceó su pariente, y Guerrero escuchó las carcajadas transmitidas a través del espacio radioeléctrico.

—¡Este no es momento de bromas, tío! Tengo algo entre manos muy importante… ¿A qué hora podré encontrarte en casa?

—¿Hoy? Bueno, acabo de terminar mis clases en la universidad y me dirigía a casa para tomar el almuerzo… Aunque luego había quedado con unos colegas para jugar al mus. Es nuestra partida semanal y claro está que sin un motivo serio no se puede suspender el encuentro…

—Confía en mí, el motivo es serio. Pon cualquier excusa para no ir a jugar a las cartas y despide a la criada en cuanto te haya servido el almuerzo. Esa mujer es una cotorra. Iré para tu casa con el objeto tan rápido como pueda, y para entonces no quiero verla allí.

—¡Pero, sobrino…! ¿Un objeto, dices…?

—Sí, un objeto. Y no quiero decir ni una palabra más de este asunto por teléfono. Nos vemos en tu casa —concluyó Guerrero, impaciente, y colgó.

Volvió a guardar en el interior del arcón todos los artículos que había sacado de él, con la única excepción del cuchillo ceremonial inca, que introdujo en su maletín. También guardó Guerrero dentro del maletín su portátil y salió del despacho, con cierta prisa. De camino a la salida del Palacio de la Duquesa de Sueca, saludó con un cabeceo a Paco. Le pareció que el vigilante disponía de rayos X en los ojos. Naturalmente, eran imaginaciones suyas.

—¿Qué, doctor Guerrero…? ¿Ya se marcha usted…?

—Sí, por hoy ya he avanzado bastante con el trabajo que tenía entre manos —respondió, sin saber exactamente lo que decía. E incluso añadió con descaro—: La mañana ha sido mucho más provechosa de lo que yo me esperaba.

—Pues me alegro, doctor —dijo el vigilante, abriendo el portón del palacio—. Hasta mañana.

Guerrero salió del edificio experimentando una maravillosa sensación. Se dijo que así mismo debía sentirse un criminal que acabase de cometer una fechoría sabiendo que nadie en el mundo podría acusarle de ella.

II.

Tomó el metro y se dirigió a casa de su tío. Guerrero estrechaba el maletín contra su cuerpo a lo largo del viaje como si temiera que fueran a robárselo. Y en realidad, así era, puesto que la reliquia que transportaba en él no tenía precio. Habitualmente, la vida profesional de un arqueólogo es bastante más prosaica de lo que pintan las novelas de aventuras; y así había sido en los breves trabajos en los que Guerrero se había empleado, antes de ganarse su plaza en el CSIC. Con el boom urbanístico, se descubrían muchos yacimientos y los arqueólogos solían constituir la pesadilla de los promotores de la construcción, pero con la crisis muchos de sus compañeros de carrera habían ido a engrosar la cola del paro. Y nada hay tan prosaico como la oficina de empleo, a excepción quizá del salario mileurista que cobraba un joven licenciado como él. Y con su sueldo, Guerrero veía difícil que llegara el momento, algún día, de casarse y fundar una familia, a menos que se fuera a vivir a una chabola en el extrarradio, a dos horas de su puesto de trabajo, o que consiguiera un segundo empleo, si es que aquello podía lograrlo alguien que no se dedicara a la política… En fin, si hubiera estudiado con la intención de ganar el vil metal habría hecho un máster en administración de empresas. Y después de todo, el cuchillo ceremonial que guardaba en su maletín podía cambiar aquel futuro cutre que Guerrero vislumbraba ante sí.

Su tío, el profesor Enrique Corominas, vivía en Francos Rodríguez, desde donde habitualmente daba un paseo hasta su despacho en la Facultad de Geografía e Historia, los días que tenía clases. En Madrid, vivir cerca del puesto de trabajo era un lujo al alcance de unos pocos. Guerrero llamó por el telefonillo y recibió como respuesta el zumbido electrónico que permitía abrir, empujándola, la puerta del bloque. Subió en un ascensor renqueante. El edificio había sido construido en los años 60 y Guerrero juraba haberlo visto en alguna película de Paco Martínez Soria, pero no tenía ganas de repasar la filmografía del actor para cerciorarse de ello. Halló la puerta del piso abierta; entró y cerró. Guerrero descubrió a su pariente atacando un filete con guarnición de patatas fritas. Se quedó, durante un momento, observándolo. Solamente contaba diez años más que él y ya las canas cubrían sus patillas de color gris. La barbita y la perilla, junto con las gafas que llevaba, que más parecían unos quevedos, le proporcionaban un aspecto de revolucionario antiguo. Guerrero no pudo evitar preguntarse si él mismo, en el transcurso de una década, no iba a convertirse en una versión más moderna de su tío, un solterón misántropo que pasaba solo la mayor parte de su existencia. Le dio un par de palmaditas a su pariente en la espalda, a modo de saludo; tomó un tenedor que encontró libre y pinchó en el montón de patatas del plato, llevándose unas cuantas a la boca.

—Pero, ¿qué pasa? ¿Es que no te dan de comer esos tacaños del CSIC?

—He oído decir que a los que trabajamos en el Centro nos dan lo suficiente para ir tirando —respondió Guerrero, masticando con ansia las patatas—. Lo suficiente para comprar comida barata y cigarrillos. De todas maneras, acabo de incorporarme a mi puesto y hasta final de mes no recibiré la primera paga.

—¿Te hace falta que te adelante algo, sobrino?

—Tengo para sobrevivir, tío Enrique, gracias. De todas maneras, he venido a decirte que nuestras penurias económicas se han acabado. Es posible que tengamos una fortuna al alcance de nuestras manos…

—Sí, seguro.

Enrique Corominas se levantó para colocar otro plato en la mesa. Su sobrino lo detuvo con un gesto.

—No te preocupes por eso y vuelve a sentarte, no sea que te caigas cuando te enseñe lo que he traído. ¿Se ha marchado ya la criada?

—Vaya, qué misterioso estás hoy —dijo el tío, pinchando el filete con su tenedor y separando con el cuchillo un rectangulito de carne—. Sí, ya se ha ido.

—Si aprendieras a cocinar no tendrías que pagarle un sueldo a esa chica —alegó Guerrero.

—No tengo tiempo de aprender, con las clases y todas mis obligaciones. Por otro lado, dudo que a mí me quedasen igual los filetes. Supongo que me convertiría en un especialista en cocina flambeada, porque estoy seguro de que me saldría todo quemado. ¿Por qué no te dejas de rodeos y me dices de una vez a qué has venido?

Guerrero tomó su maletín, que había dejado abandonado en el suelo del salón, lo abrió y extrajo el cuchillo ceremonial de los incas. Luego, lo colocó a medio metro del rostro de su tío que dejó caer los cubiertos ruidosamente sobre el plato. Corominas ajustó por un momento la posición de sus lentes para ver mejor el objeto y se limpió nerviosamente las manos con una servilleta. El almuerzo había dejado de tener interés para él. Tomó la reliquia de las manos de su sobrino con sumo cuidado y atención.

—Es… —titubeó.

—Es —repitió Guerrero—. Esta mañana, cuando lo encontré, pensé que algún cachondo del CSIC habría querido tomarme el pelo gastándome una elaborada broma. ¿Sabes? Me he dejado la vista estudiando para estas oposiciones, y cuando gané mi plaza en el nuevo centro de arqueología de Madrid no podía imaginarme que fuera a estar ubicado en el interior de un palacio antiguo que ni siquiera se han encargado de acondicionar aún… Se trata de un inmueble cubierto de manchas de humedad que solo ocupamos el vigilante de seguridad y yo —continuó—. Ese hombre parece una especie de versión castiza de Bela Lugosi con el pelo cubierto de gomina y bien peinadito hacia atrás… No sé si me recuerda más a Lugosi o a Juan Domingo Perón… Me podría pasar el resto del mes jugando a las cartas con él durante la jornada de trabajo y nadie se iba a enterar… ¿Y qué me encuentro en mi primer día de empleo? El legendario tumi de Paititi, en el fondo de un arcón que solo contenía un montón de basura. Y cómo tú eres dactiliólogo, pensé en venir a tu casa y recabar tu opinión.

El profesor Corominas examinó el cuchillo, formado por una sola pieza metálica de una aleación de oro. Luego concentró sus ojos de miope en el mango, un espacio hueco ocupado por una gema translúcida con forma de octaedro. Mientras Guerrero le contemplaba en silencio, su tío orientó la gema hacia la ventana del salón, para que la luz natural atravesase los trapecios alargados que formaban las facetas de la piedra. En su interior podía verse un dibujo punteado en dos dimensiones que podía reconocerse como el tercio superior del Cono Sur Americano. Un punto de color rojo señalaba una localización imprecisa entre las fronteras que comparten Bolivia, Brasil y Perú, más o menos al sur del Amazonas.

—Tenemos ante nosotros un objeto imposible, pero real —dijo por fin el profesor Enrique Corominas, volviéndose hacia su sobrino—. Yo siempre lo tomé por una fantasía compartida desde el siglo XVI en adelante por diversos eruditos. Ahora tenemos la prueba de que lo que nos contaban era cierto.

—¿Por qué dices que este cuchillo es “imposible, pero real”?

—Bueno… Actualmente resulta fácil dibujar, mediante un rayo láser, cualquier figura de dos o tres dimensiones en el interior de un trozo de cristal. Todo aquel que haya ido de turismo a alguna capital extranjera guarda en su casa un recuerdo de ese tipo: un paralelepípedo de vidrio con la figura de algún monumento emblemático alojada en su interior. No soy físico, pero todo el mundo sabe que una máquina dispuesta al efecto enfoca, mediante una lente, un haz de láser sobre cada uno de los puntos que hay que inscribir en el interior de la pieza de cristal hasta completar el dibujo deseado. El láser atraviesa el cristal y funde o quema el punto que se desee. Es verdad que el sílice cristalizado puede fundirse típicamente a temperaturas que varían entre los 100 y los 2000 grados Celsius, pero la dureza del diamante requiere temperaturas muy superiores para poder destruir su estructura. Por eso consideraba yo este cuchillo como un cuento del padre Feijoo y de otros empollones como él: ni Feijoo ni los incas conocían el láser.

—Puede que los incas descubrieran alguna otra forma de hacer esos dibujos —supuso Guerrero, mesándose la barba—. A base de arena o algo así… Es decir, quizá lo que hacían los incas era fundir un determinado material cristalino, introduciendo en la pasta resultante el dibujo de ese mapa en forma de granos con un punto de fusión muy superior, y luego dejar que el conjunto cristalizara de nuevo.

El profesor Corominas apuntó a su sobrino con el mango del tumi.

—Desde luego, imaginación no te falta. Sí, supongo que lo que dices, aunque terriblemente complicado, resulta factible. Pero te harían falta hornos de fundición apropiados… Se sabe que los pueblos preincaicos de los Andes ya fundían el cobre y la plata más o menos por la misma época en la que la península ibérica sufría la invasión árabe, así que teóricamente sería posible. —Volvió a alzar la gema hacia la luz procedente de la calle—. Sin embargo, obtener un resultado así requiere un altísimo grado de civilización que los incas no tenían. De hecho, nuestra propia civilización no lo ha logrado hasta hace muy poco; he leído recientemente, en una revista de divulgación, que unos científicos han conseguido derretir un diamante empleando un artefacto al que denominaban Máquina Z, en unos laboratorios que se encuentran en Albuquerque. Según parece, sometieron al diamante a altísimas presiones hasta convertirlo en un charquito, con ese cacharro, que es un modernísimo generador de rayos X… Por eso decía yo que la existencia de este objeto era imposible.

—Pero aquí está —insistió Guerrero, señalando el cuchillo como temiendo que, de pronto, fuera a volatilizarse en el aire.

Por un momento, ambos se quedaron observando el mango del tumi. La silueta del metal dorado representaba una figura humanoide, de constitución achaparrada. Sobre la gema reposaba un rostro hierático, de ojos rasgados.

—Aquí está, efectivamente —concedió el profesor Corominas—. Y si hay que hacer caso de la leyenda que circulaba entre el padre Feijoo y sus coetáneos, el mapa que se ve al trasluz señala la localización de una ciudad fantástica denominada Paititi. Y en algún lugar de esa ciudad, que hoy no será más que un conjunto de ruinas cubiertas de vegetación, debería hallarse un enigmático objeto que, en traducción de alguna de las variantes del quechua que se hablaba en los Andes, vendría a ser la Raya de Dios. Qué es lo que signifique eso con exactitud, nadie lo sabe con certeza… Acompáñame a la biblioteca, sobrino. Ahora que recuerdo, el padre Sarmiento dice algo al respecto…

Guerrero siguió a su tío, que de repente parecía un quinceañero por la forma de moverse. Disponía el profesor Corominas de una habitación grande abarrotada de libracos, con estantes que acumulaban volúmenes diversos desde el suelo hasta el techo; por todas partes había también montañas de fotocopias, hasta tal punto que pudiera creerse que los papeles se reproducían y multiplicaban solos cuando su dueño estaba ausente. Sin una ubicación concreta, porque en las baldas no cabía ninguna obra más, un par de pilas de libros amenazaban con desplomarse sepultando al desprevenido visitante. La mitad de la habitación estaba ocupada por una mesa de caoba, sobre la que reposaba un ordenador portátil con la pantalla animada por un salvapantallas en el que se veía un león persiguiendo eternamente a una cebra. El profesor Corominas paseó un índice nicotínico por el cuarto, buscando mentalmente la localización de la obra precisa que necesitaba en aquel momento. Después de ejecutar un giro de ciento ochenta grados sobre sí mismo, dio con ella y extendió el brazo hacia uno de los estantes, de donde extrajo un facsímil encuadernado en cuero. Rápidamente, fue pasando hojas hasta dar con una en la que aparecía el dibujo de un paralelepípedo dispuesto sobre una especie de altar de piedra: Una barra rectangular perfectamente rectilínea, hecha de algún material dúctil.

—Aquí está —dijo el profesor Corominas, dando un par de golpecitos sobre la ilustración, mientras una amplia sonrisa le iluminaba el semblante—. El padre Martín Sarmiento, en su Varia Coleción de Asuntos Interessantes, una obra que dio a imprimir en 1748, sostiene que la llamada Raya de Dios, que se encuentra guardada por los habitantes de Paititi en algún lugar de su ciudad, es en realidad una barra de oro puro de la que, incluso, nos da sus supuestas dimensiones en varas y cuartas. —Tomó de alguna parte un bloc de notas y un bolígrafo, y colocando el cuaderno encima del facsímil efectuó unos rápidos cálculos de conversión—. Bien, según las medidas que nos suministra el padre Sarmiento, estaríamos hablando de una barra de oro de sección cuadrada y de algo más de un metro de largo… Hagamos una rápida consulta en internet. —El profesor Corominas pulsó unas teclas en el portátil y la caza de la cebra se interrumpió. Trazó nuevamente unos garabatos nerviosos en la hoja del bloc y luego se volvió hacia su sobrino—: Si lo que dice el padre Sarmiento es cierto, esta barra pesaba algo más de cincuenta kilos… que, teniendo en cuenta la actual cotización del oro —enfrentándose de nuevo con la pantalla del ordenador, efectuó una rápida búsqueda en el navegador—, alcanzaría un valor de unos dos millones de euros…

—Es decir, que hay dos millones de euros esperándonos en medio de una antigua ciudad inca de la que el mundo no sabe si realmente existió o no, salvo nosotros que ahora conocemos su situación exacta —recitó Guerrero, quedándose momentáneamente sin respiración.

—Eres un arqueólogo inexperto aún, sobrino —le recriminó el profesor Corominas—. Lo más probable es que ese oro se lo hayan llevado ya, hace siglos, los saqueadores de tumbas.

—Ya que tenemos ese cuchillo tumi —insistió Guerrero, que parecía no desilusionarse fácilmente—, merecería la pena que comprobáramos si es así o no. Si lográramos encontrar la dichosa barra saldríamos de pobres…

—Estás hablando como un expoliador más que como un arqueólogo. —El profesor Corominas agitó el mango del cuchillo ceremonial en su dirección—. ¿Es eso lo que te han enseñado en la facultad?

—Con lo que me han enseñado en la facultad no se come, tío. —Guerrero estrechó sus hombros—. O se come poco. Me gustaría fundar una familia algún día, y entre la hipoteca de la casa y lo que voy a cobrar en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, no creo que vaya a tener suficiente para lograrlo. Ya ves que mi motivación no puede ser más noble… Tenemos un mapa del tesoro en nuestras manos. ¿Es que no vamos a aprovecharlo?

El profesor Corominas no estaba dispuesto a decirle tan fácilmente a su sobrino ni que sí ni que no.

—El viaje podría ser peligroso… —Devolvió el facsímil a su sitio y, volviendo a buscar otro volumen con el índice, extendió después de unos segundos un brazo y sacó un tomo antiguo, que se deshacía en pedazos—. No en vano, Ignacio de Armesto Ossorio, en su Theatro Anticrítico Universal, responde y corrige al padre Feijoo, y añade a la leyenda una información curiosa. A ver, dónde estaba… —Fue pasando las páginas con cuidado para que el volumen no acabara de descuajaringarse, hasta dar con el párrafo preciso que buscaba—. Aquí. “La barra de oro conocida como la Raya de Dios está custodiada por un vigilante de doce piernas y ocho ojos, cuya sola visión provoca escalosfríos en cualquiera que se atreva a mirarlo…” Inquietante, ¿eh? ¿Qué parte de la leyenda nos creemos? ¿La que nos habla del oro, o la que menciona esa imposibilidad biológica que se encarga de custodiarlo…?

—Si hay la más mínima posibilidad de encontrarlo, creo que deberíamos ocuparnos del oro —dijo Guerrero, imperturbable—. Del bicho ese ya nos encargaríamos en su momento, si es que existe. Pero opino que, seguramente, no hará falta. No creo en fantasmas…